Dampak Pemilihan Lokasi terhadap Arsitektur Bangunan Benteng Karang Bolong di Pulau Nusakambangan

on

HUMANIS

Journal of Arts and Humanities

p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X

Terakreditasi Sinta-4, SK No: 23/E/KPT/2019

Vol 26.2 Mei 2022: 190-199

Dampak Pemilihan Lokasi terhadap Arsitektur Bangunan Benteng Karang Bolong di Pulau Nusakambangan

Putri Rizqi Suciningrum. Rochtri Agung Bawono, Kristiawan Universitas Udayana Denpasar, Bali, Indonesia

Email Korespodensi: pningrum13@gmail.com , agung_bawono@unud.ac.id , kristiawan@unud.ac.id

Info Artikel

Abstract

Masuk: 6 April 2022

Revisi: 27 April 2022

Diterima: 11 Mei 2022

Keywords:

Location; architecture; fortress

This article discusses the impact of site selection on the architecture of the Karang Bolong Fort. Data collection was done by using observation, interviews, and literature studies techniques. The research uses the analysis techniques of the outside of the buildings and qualitative analysis. The supporting theory used is the theory of landscape architecture. The results of this study provide an overview of site selection of Karang Bolong Fortress which affect the architecture form of the fort. Seeing the location, the Dutch East Indies government chose to adapt the Napoleon Tower model with some adjustments in the function and number of rooms. The architectural shape of the defense tower was chosen because it is in accordance with the function of Karang Bolong Fort as a defensive fortress on the east coast of Nusakambangan Island.

Abstrak

Kata kunci:

Lokasi; arsitektur; benteng

Corresponding Author:

Putri Rizqi Suciningrum, email: pningrum13@gmail.com

DOI:

Artikel ini membahas dampak pemilihan lokasi terhadap arsitektur bangunan Benteng Karang Bolong. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis ruang luar bangunan dan analisis kualitatif. Teori pendukung yang digunakan yaitu teori arsitektur landscape. Hasil penelitian ini memberikan gambaran terkait pemilihan lokasi dibangunnya Benteng Karang Bolong yang berpengaruh terhadap bentuk arsitektur benteng. Melihat lokasi ini, pemerintah Hindia Belanda memilih mengadaptasi model Napoleon Tower dengan beberapa penyesuaian fungsi dan jumlah ruangan. Bentuk arsitektur menara pertahanan dipilih karena sesuai dengan fungsi Benteng Karang Bolong sebagai benteng pertahanan di pesisir Timur Pulau Nusakambangan.

PENDAHULUAN

Benteng merupakan bangunan yang memiliki banyak fungsi pada Masa Kolonial. Sebuah bangunan dapat diidentifikasi menurut fungsi, dengan artian kegunaan bangunan dapat dilihat

dari berbagai macam ruangannya (Loir et al., 1999). Pada saat pengaruh barat melanda sistem kemiliteran Indonesia, fungsi benteng cenderung digunakan sebagai sarana pengawasan baik dalam jalur perdagangan, jalur lalu lintas pelayaran, maupun lalu lintas daerah

pusat pemerintahan. Benteng juga memiliki fungsi penting sebagai tempat pertahanan dan berlindung dari serangan musuh. Benteng bagi VOC dan EIC juga bermakna sebagai simbol untuk menunjukkan kekuasaan kepada negara jajahan dan juga kepada bangsa lainnya yang ada di wilayah tersebut (Marihandini, 2008).

Pembangunan benteng mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat dilihat dari segi pemilihan lokasi hingga bentuk arsitekturnya. Benteng Karang Bolong adalah salah satu peninggalan Kolonial yang terletak di ujung Timur Pulau Nusakambangan. Benteng Karang Bolong merupakan salah satu dari sebaran benteng tinggalan Masa Kolonial yang dibangun di sebuah perbukitan dengan cakupan jarak pandang luas dan strategis. Apabila mengamati letak geografis sebaran benteng di Kabupaten Cilacap terlihat jelas bahwa jaringan perbentengan dibangun untuk mengawasi perairan sekitar (Mansyur, 2015: 105). Kondisi geografis berupa perbukitan yang terletak di tepi pantai tentunya memiliki pengaruh terhadap bentuk arsitektur Benteng Karang Bolong.

Penelitian ini berfokus pada dampak pemilihan lokasi terhadap bentuk arsitektur yang ada di Benteng Karang Bolong sebagai benteng pertahanan. Tujuan penelitian ini yaitu menemukan hubungan keterkaitan pemilihan lokasi terhadap bentuk arsitektur yang digunakan pada Benteng Karang Bolong.

METODE DAN TEORI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan narasumber terkait, dan studi pustaka untuk mendapatkan rujukan terkait teori yang digunakan. Keterbatasan akses di lokasi penelitian dan kondisi COVID-19 yang masih terus meningkat membuat

beberapa bagian bangunan benteng sulit untuk diakses sehingga penulis menggunakan beberapa sumber gambar dari internet. Data dianalisis menggunakan metode analisis ruang luar bangunan untuk mendapatkan hasil berupa penjabaran keterkaitan dampak pemilihan lokasi terhadap bentuk arsitektur Benteng Karang Bolong berdasarkan site bangunan, tatanan bentuk, fasade bangunan, dan material fasade.

Teori Arsitektur Landscape

Arsitektur lanskap merupakan kajian yang mempelajari tentang seni, managemen, perencanaan, perawatan, perancangan, perbaikan tanah, dan perancangan kontruksi buatan manusia dengan skala besar. Teori terkait arsitektur lanskap dikemukakan oleh Gilbert Lang Meason (1828) dalam buku berjudul “The Landscape Architecture of The Great Painters of Italy”. Pendapat lain yang melengkapi teori ini disampaikan oleh Vitruvius (1960). Menurutnya terdapat lima elemen dasar dalam kajian arsitektur lanskap yaitu (1) bentuk muka tanah atau landfrom, (2) tumbuhan atau vegetation, (3) air atau water, (4) perkerasan atau paving, dan (5) konstruksi atau structure. Elemen-elemen tersebut menekankan terkait pola struktur suatu bangunan dari pemilihan lokasi berdasarkan perancangan struktur yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Pada pemilihan lokasi bangunan Benteng Karang Bolong terlihat penekanan terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam teori arsitektur lanskap. Pertimbangan berdasarkan bentuk muka tanah, keberadaan vegetasi dan ketersediaan air hingga membentuk pola struktur benteng dalam perancangan konstruksi bangunan digunakan untuk mendapatkan lokasi strategis. Lokasi inilah yang nantinya mempengaruhi bentuk arsitektur dari bangunan Benteng Karang Bolong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonialisme membawa dampak yang signifikan pada aspek arsitektur bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia salah satunya yaitu bangunan pertahanan seperti benteng. Menurut Inajati Adrisijanti (2013) benteng merupakan serangkaian bangunan pertahanan untuk melindungi suatu area tertentu dan berada di bawah otoritas tertentu. Benteng identik sebagai bangunan pertahanan biasanya memiliki dinding tebal dengan denah memanjang atau melingkar. Selain itu, sebagian benteng juga dilengkapi dengan parit yang mengelilingi benteng bagian luar sebagai pelengkap pertahanan (Puspitasari, 2020: 1).

Benteng sebagai bangunan yang dibuat untuk keperluan militer biasanya berada di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi terhadap serangan musuh. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sebaran benteng kolonial. Kabupaten Cilacap secara geografis berada di bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah yang berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia dengan panjang garis pantai ±105 km yang dimulai dari bagian Timur Pantai Desa Jetis Kecamatan Nusawungu ke arah Barat hingga Ujung Kulon Pulau Nusakambangan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat (Manonizah, 2018: 3).

Lokasi Kabupaten Cilacap berada di pesisir Selatan Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan sebuat pulau kecil yang memiliki perairan tenang sehingga sangat strategis untuk dijadikan kota pelabuhan. Pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Nusakambangan. Topografi wilayah Nusakambangan memiliki dataran berupa bukit dengan ketinggian di atas 12 mdpl. Selain memiliki perairan yang tenang, pulau ini juga memiliki keindahan dan keragaman hayati yang tinggi. Sejak tahun 1923, bagian Timur Pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai cagar

alam “Nusakambangan Timur” oleh pemerintah kolonial (Dammerman, 1924: 21).

Pada tahun 1832 kegiatan ekspor sudah dilakukan di Pelabuhan Cilacap (Zuhdi, 2002: 7). Pelabuhan Cilacap sempat mengalami proses peningkatan pembangunan sehingga baru resmi dibuka kembali oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Jan Jacob Rouchosen pada tahun 1847 (Zuhdi, 2002: 12). Fungsi awal pelabuhan ini masih sebatas digunakan untuk aktivitas perdagangan dengan skala kecil. Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan ini. Melihat lokasi yang strategis dan kemajuan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Cilacap membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir akan terjadi serangan dari pihak lain untuk menguasai tempat tersebut. Salah satu bentuk pertahanan militer yang mulai dibangun pada saat itu adalah benteng.

Pembangunan benteng tidak hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap tetapi juga meliputi wilayah Pulau Nusakambangan. Terdapat beberapa benteng yang tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap dan Pulau Nusakambangan. Pembangunan benteng tersebut semestinya dilandasi oleh pertimbangan letak strategis, sebab benteng difungsikan untuk pertahanan dan melindungi suatu area dari musuh yang menyerang. Pemilihan lokasi ini tentunya membawa dampak terhadap bentuk arsitektur yang cocok digunakan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar.

Benteng Karang Bolong secara administratif berada di Dukuh Karang Bolong, Kelurahan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan. Secara astronomis benteng tersebut terletak pada 109°02’36” BT dan 7°45’40” LS. Penamaan Benteng Karang Bolong disesuaikan karena letaknya dekat dengan Pantai Karangbolong (Kieslstra, 1879:

-

39) . Letak Benteng Karang Bolong secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1. Struktur tanah bebatuan yang dikelilingi oleh kawasan hutan hujan tropis. Menurut Abbas (1995: 21) benteng ini digunakan untuk menyerang kapal laut musuh dan juga sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah milik Belanda. Benteng seluas 6000 m2 ini dibangun menggunakan batu bata merah sebagai bahan utama. Selain batu bata merah, terdapat beberapa bagian yang diperkirakan terbuat dari kayu. Hal ini berkaitan dengan salah satu konsep dalam arsitektur yaitu memanfaatkan sebanyak mungkin bahan yang ada di sekitarnya sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan sekitar (Awat, 2013: 179). Apabila dilihat dari lokasi benteng, sangat besar kemungkinan panggunaan kayu yang berasal dari pepohonan di sekitar kawasan benteng. Benteng Karang Bolong mengalami perbaikan pada 1855 kemudian dilengkapi dengan perlengkapan pertahanan berupa 14 meriam 80 pounders.

Gambar 1. Lokasi Benteng Karang Bolong

(Sumber : google earth)

Menurut Abbas (2001: 3) beberapa faktor yang melatarbelakangi pemilihan lokasi pembangunan benteng, antara lain: 1) pentingnya suatu daerah pada masa pendirian benteng, 2) ancaman atau penolakan yang dihadapi, 3) strategi yang diterapkan dalam upaya menaklukan suatu wilayah. Berdasarkan faktor tersebut pendirian Benteng Karang Bolong memilih lokasi di atas sebuah bukit di ujung Timur Pulau

Nusakambangan untuk menyempurnakan sistem pertahanan militer di Nusakambangan (Wibowo, 2001: 15). Lokasi ini memiliki beberapa keuntungan yaitu, 1) jarak pandang untuk mengawasi kapal-kapal musuh sangat luas hampir 270° ke arah laut lepas yang mencakup perairan Teluk Penyu dan Samudera Hindia, 2) berada di kawasan pantai berbatu karang sehingga tidak mungkin kapal musuh dapat mendarat di kawasan tersebut, dan 3) berada di kawasan hutan hujan tropis dengan pepohonan yang rimbun dapat mengelabuhi pandangan musuh terhadap lokasi pangkalan tersebut. Benteng yang didirikan sekitar tahun 1846 ini terbengkalai sejak wabah malaria melanda Kabupaten Cilacap. Keberadaan Benteng Karang Bolong di Pulau Nusa Kambangan memberikan gambaran betapa pentingnya wilayah tersebut pada masa lampau (Chawan, 2016: 60).

Pemilihan lokasi Benteng Karang Bolong sangat menguntungkan pertahanan militer di Cilacap, tetapi lokasi tersebut terletak cukup jauh dari pusat kota sehingga tenaga sumber daya manusia, logistik, dan bahan baku untuk membangun bangunan Benteng Karang Bolong sangat terbatas. Perjalanan dari Ibukota Kabupaten Cilacap menuju lokasi hanya bisa ditempuh menggunakan kapal atau perahu dan kemudian jalur darat untuk sampai ke lokasi Benteng Karang Bolong. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi bentuk pada bangunan Benteng Karang Bolong.

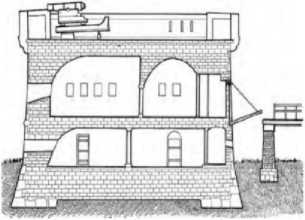

Benteng Karang Bolong mengambil bentuk benteng Model-1811 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Napoleon Tower yang populer sebagai model benteng pertahanan di daerah pesisir. Model-1811 yang diilustrasikan pada gambar 2 ini merupakan menara pertahanan rancangan insinyur Mareschal pada tahun 1740 di Agde, Perancis Selatan (Lepage, 2010: 163). Benteng berbentuk menara pertahanan ini banyak digunakan sebagai benteng pertahanan di

wilayah pesisir pada masa itu. Secara keseluruhan arsitektur benteng Napoleon Tower ini memiliki tiga lantai. Lantai pertama berada di paling bawah yang sebagian ruangan tertimbun tanah dari luar, lantai kedua berada di tengah-tengah yang difungsikan sebagai jalur keluar masuk ke benteng yang memiliki satu pintu saja, dan terakhir yaitu lantai ketiga berada di bagian paling atas yang biasanya dapat diakses menggunakan tangga dari tembok samping bangunan. Pada bagian pintu masuk dibuat sedikit di atas tanah, sehingga harus menggunakan media jembatan sebab di sekitar bangunan dibuat parit yang mengelilingi benteng tersebut. Model ini memiliki ruang barak, gudang logistik, gudang amunisi, sumur yang berada di dalam satu bangunan. Bagian atas atau atap benteng difungsikan sebagai tempat pengamatan dan tempat meriam.

Gvii rffliM TterhMANf. IfMrwuL

Gambar 2. Ilustrasi Model Napoleon Tower

(Sumber : jejakkolonial.blogspot.com)

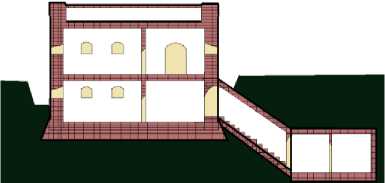

Bentuk Benteng Karang Bolong memang mengadaptasi model Napoleon Tower, tetapi oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dibuat sedikit berbeda dimana menyesuaikan lokasi benteng. Pada model umumnya memiliki tiga lantai saja, sedangkan Benteng Karang Bolong memiliki empat lantai. Ilustrasi bentuk bangunan Benteng Karang Bolong dapat dilihat pada gambar 3. Benteng Karang Bolong secara keseluruhan terdiri tiga bangunan dimana benteng utamanya memiliki empat lantai, yaitu dua lantai berada di atas permukaan tanah sementara dua lantainya berada di

bawah permukaan tanah. Sebenarnya dua lantai bukan terpendam di bawah tanah melainkan memotong tanah karena lantai bagian atas berada di atas bukit dan lantai bawah berada di bagian bawah bukit. Lantai paling bawah terhubung dengan terowongan yang terhubung ke terowongan lainnya dan terowongan tangga menuju ke lantai atas. Lantai bawah terdiri dari barak, ruang penjara, ruang penjaga, serta gudang amunisi dan logistik (Nugroho, 2017). Lantai atas untuk ruang pengintaian dan penyerangan. Bagian lantai paling bawah selain terhubung dengan pintu lorong lainnya juga dekat dengan dua tempat meriam.

Gambar 3. Ilustrasi Model Benteng Karang Bolong (Sumber : ilustrasi penulis)

Ruangan-ruangan yang terdapat pada bangunan Benteng Karang Bolong dapat dijabarkan sebagai berikut.

-

a. Bangunan Utama

Bangunan utama Benteng Karang Bolong berlokasi pada puncak perbukitan di pesisir pantai. Bangunan ini berbentuk persegi dengan dikelilingi parit di bagian luarnya yang berukuran 1 m x 1 m. Jika dilihat dari luar, bangunan ini hanya memiliki satu pintu dengan beberapa lubang-lubang kecil yang diperkirakan sebagai jendela untuk mengintai dan lubang untuk menempatkan meriam dari dalam ruangan. Bangunan ini memiliki tebal dinding berukuran 1 m berbahan dasar batu bata sebagai bahan utama bangunan. Pemilihan penempatan bangunan utama pada puncak bukit bertujuan untuk memudahkan tentara

ketika hendak mengintai musuh di sekelilingnya dengan jarak pandang yang luas ke arah laut lepas. Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui kondisi dan situasi bangunan utama Benteng Karang Bolong saat ini.

Gambar 4. Bangunan Utama Benteng Karang Bolong

(Sumber : travel.dream.co.id)

-

b. Pintu Masuk

Pintu masuk benteng utama hanya ada satu di bagian lantai atas. Pintu ini berukuran 2 m x 2,5 m. Jika dilihat dari gambar 5, area pintu sudah tidak utuh kembali karena tembok bagian bawah dan samping pintu sudah runtuh. Hal tersebut diduga bahwa pintu besi dibongkar, sehingga bagian engsel pintu di bagian dinding lepas dan runtuh di bagian atas dan bawah.

Gambar 5. Pintu Masuk Benteng Karang Bolong

(Sumber : travel.detik.com)

Menurut Bambang (2021) selaku anggota Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Cilacap,

keberadaan pintu besi tersebut hingga sekarang tidak ditemukan, terdapat

kemungkinan bahwa benteng ini pernah dijarah oleh masyarakat luar. Area pintu ini berbahan batu bata merah dan sekarang terdapat akar-akar pohon di area pintu masuk benteng. Keberadaan pintu masuk digunakan sebagai penghubung antara bangunan utama benteng dengan lingkungan luar.

-

c. Bagian Dalam

Bagian dalam Benteng Karang Bolong memiliki ukuran tinggi 6,5 m, lebar tiap ruangan 4,5 m, panjang sekitar 9 m, dan tebal dinding 1 m. Dilihat dari gambar 6 terdapat garis horizontal berwarna hitam di tengah-tengah dinding. Garis ini diperkitakan merupakan garis lantai pembatas antara lantai atas dan lantai bawah. Berdasarkan tinggalan tidak ada tanda-tanda penggunaan besi sebagai lantai, maka sudah dipastikan lantai pembatas yang digunakan berbahan dasar kayu. Bagian dalam benteng dibangun menggunakan bahan batu bata merah dan kondisi saat ini sudah tidak terdapat lantai pembatas antara lantai atas dengan lantai bawah. Material kayu pembatas lantai yang sudah hilang diperkirakan berasal dari pepohonan disekitar lokasi benteng.

Gambar 6. Bagian Dalam Benteng Karang Bolong

(Sumber : jejakkolonial.blogspot.com)

-

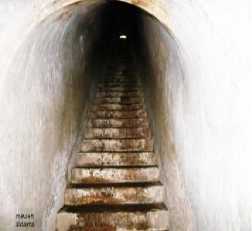

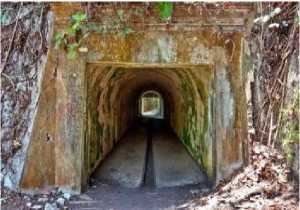

d. Terowongan

Terowongan berukuran 2 m x 1,25 m terdapat pada sisi Utara bangunan dengan panjang 8 m. Terowongan ini tidak dibuat dalam kondisi sejajar tetapi agak menurun yang terdiri dari anak tangga menuju sebuah ruangan lain di bawah tanah yang tidak tergabung dengan

bangunan utama seperti yang dapat dilihat dari gambar 7. Bagian ini dibuat sebagai penghubung antara bangunan utama dengan ruang bawah tanah. Dalam model Napoleon Tower tidak terdapat ruangan terpisah yang dihubungkan melalui terowongan seperti yang terdapat pada Benteng Karang Bolong, maka dapat dikatakan bagian ini merupakan bentuk modifikasi yang sesuai dengan kondisi tanah serta lingkungan tempat Benteng Karang Bolong berdiri.

Gambar 7. Bagian Terowongan Benteng Karang Bolong

(Sumber : jejakkolonial.blogspot.com)

-

e. Lorong Lantai Bawah

Bagian ini merupakan lorong bagian lantai bawah tanah. Sebenarnya bagian lantai ini bukan terkubur di dalam tanah tetapi membelah tanah dan dijadikan ruangan-ruangan untuk barak, ruang logistik, ruang penjara, dan pintu lorong-lorong lainnya. Pintu lorong ini berukuran 2 m x 2,5 m dengan panjang 20 m. Pada bagian lantai terdapat garis lantai untuk aliran air hujan agar tidak menggenang di lantai bawah tanah seperti yang tampak pada gambar 8 berikut.

Gambar 8. Bagian Lorong Lantai Bawah

Benteng Karang Bolong (Sumber : jejakkolonial.blogspot.com)

-

f. Ruang Pos Jaga

Ruangan ini terletak di ujung lorong bawah tanah dengan posisi pintu menghadap ke Utara. Ruangan ini memiliki ukuran 4 m x 2 m dengan ukuran pintu 0,75 m x 1,5 m. Kondisi ruang pos jaga saat ini pada bagian lantai banyak dipenuhi daun-daun kering. Pada bagian dinding luar sudah dipenuhi akar-akar pohon, tanaman paku, dan lumut. Warna dinding sudah berubah menjadi merah kehitaman karena lumut pada dinding. Terdapat coretan-coretan pada dinding bagian dalam ruang pos jaga.

Gambar 9. Bagian Ruang Pos Jaga Benteng Karang Bolong (Sumber : jejakkolonial.blogspot.com)

-

g. Bastion dan Meriam

Bastion pada Benteng Karang Bolong ini terdapat dua titik di tepi pantai. Posisi pertama menghadap ke arah Timur dan posisi kedua menghadap ke Utara. Pada tiap landasan meriam masih terdapat meriam dengan panjang 2,25 m dan 3, 5

m.

Gambar 10. Landasan Meriam dan Meriam Benteng Karang Bolong (Sumber : foto penulis)

Kondisi saat ini area bastion banyak ditumbuhi tanaman rumput dan lumut.

Warna dinding sudah berubah menjadi merah kehitaman karena lumut. Pada bagian meriam sudah dalam kondisi berkarat karena pengaruh cuaca di luar ruangan. Penempatan meriam di ketinggian bertujuan untuk mendapatkan daya jangkau tembakan yang semakin jauh dan memiliki daya rusak yang besar, karena selain daya dorong yang diciptakan oleh meriam, akan diperkuat oleh gaya gravitasi yang ditimbulkan (Bawono & Zuraidah, 2009: 23).

-

h. Gerbang

Bangunan lainnya yang masih utuh yaitu bangunan gerbang komplek benteng yang lokasinya sekitar 100 meter arah Barat daya dari benteng utama, sedangkan bangunan yang satunya hanya tersisa temboknya saja yang berada di samping bangunan gerbang. Pada gambar 11 bangunan gerbang ini terlihat berbentuk persegi panjang yang memiliki ruang pos jaga di samping pintu gerbang yang diduga sebagai tempat meriam jika dilihat dari lubang temboknya.

Gambar 11. Bagian Gerbang Benteng Karang Bolong (Sumber : foto penulis)

Bangunan ini menghadap ke arah Barat tepatnya di sebelah Barat Daya bangunan utama yang merupakan jalur yang digunakan para turis yang ingin berkunjung di kawasan Pantai Karang Bolong. Setelah melewati gerbang, terdapat reruntuhan tembok bangunan yang diduga sebagai salah satu bangunan benteng lainnya. Bangunan ini menghadap ke arah Barat tepatnya di sebelah Barat Daya bangunan utama

yang merupakan jalur yang digunakan para turis yang ingin berkunjung di kawasan Pantai Karang Bolong. Setelah melewati gerbang, terdapat reruntuhan tembok bangunan yang diduga sebagai salah satu bangunan benteng lainnya. Bangunan gerbang ini hanya memiliki satu ruangan saja yang diduga digunakan sebagai tempat pos jaga dan meriam untuk pengawasan. Kondisi luar bangunan saat ini banyak ditumbuhi akar-akar pohon, lumut, dan tumbuhan paku pada area luar dinding, sedangkan kondisi dalam bangunan masih utuh terjaga dan baru dicat kembali untuk dijadikan mushola pengunjung Pantai Pasir Putih Nusakambangan. Pada bagian depan terdapat patahan replika meriam yang digunakan sebagai hiasan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis ruang luar bangunan, pemilihan tempat berdirinya Benteng Karang Bolong didasari beberapa hal untuk menemukan lokasi strategis bagi sebuah bangunan benteng pertahanan. Ujung Timur Pulau Nusakambangan yang memiliki bentuk permukaan tanah berupa perbukitan dengan struktur bebatuan yang dikelilingi hutan hujan tropis dianggap strategis dan memiliki keuntungan. Pemilihan lokasi tersebut sangat menguntungkan pertahanan militer di Cilacap, tetapi lokasi ini cukup jauh dari pusat kota sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pengangkutan logistik dan bahan baku untuk membangun benteng. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi bentuk arsitektur Benteng Karang Bolong.

Pemilihan model Benteng Karang Bolong yang mengambil bentuk benteng Model-1811 atau dikenal dengan sebutan Napoleon Tower disesuaikan dengan lokasi perbukitan di pesisir pantai. Model menara ini memiliki empat lantai dan beberapa ruangan dengan berbagai macam fungsi sesuai kebutuhan pada masa itu. Dampak pemilihan lokasi pada

arsitektur ditemukan pada modifikasi jumlah lantai dan bahan baku utama pembuatan benteng. Pada benteng Model-1811 atau Napoleon Tower biasanya hanya memiliki tiga lantai saja, tetapi pada Benteng Karang Bolong terdapat empat lantai. Keberadaan Benteng Karang Bolong di Kabupaten Cilacap yang memiliki banyak produsen batu bata merah menjadi alasan utama bahan baku yang digunakan untuk mendirikan benteng adalah batu bata merah. Bahan lain yang digunakan pada benteng yaitu kayu, hal ini sesuai dengan keberadaan Benteng Karang Bolong di tengah-tengah hutan hujan tropis yang kaya akan pepohonan.

Berdasarkan hasil dan simpulan dari penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh lokasi terhadap bentuk arsitektur benteng. Salah satunya keterbatasan pengetahuan penulis terhadap informasi-informasi terkait pengaruh lokasi dan arsitektur benteng. Penelitian berikutnya akan lebih baik apabila uraian mengenai arsitektur diperinci agar pembaca lebih mendalami terkait bentuk arsitektur pada bangunan benteng. Penelitian ini hanya menyinggung sedikit terkait bentuk arsitektur benteng yang terlihat. Penelitian pengaruh pemilihan lokasi terhadap bentuk arsitektur benteng selanjutnya dapat menggunakan analisis arsitektur yang lebih mendalam agar didapatkan hasil yang lebih mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, N. (1995). “Survei Sarana Pertahanan Kolonial di

Kotamadia Pekalongan,

Kabupaten Kebumen, dan

Kotamadia Cilacap Provinsi Jawa Tengah (Tahap III)” Laporan Hasil Penelitian Arkeologi. Yogyakarta : Departemen

Pendidikan Dan Kebudayaan,

Pusat Penelitian Arkeologi

Nasional, Balai Arkeologi

Yogyakarta.

Abbas, N. (2001). “Dutch Forts Of Java A Locational Study” (Thesis). Department of History, Faculty of Arts and Social Science : National University of Singapore.

Adrisijanti, I. (2013). Benteng Dulu Kini Dan Esok. Yogyakarta : Balai Arkeologi Yogyakarta.

Awat, R. (2013). “Sumberdaya Lingkungan: Strategi Pemilihan Lokasi Situs Benteng Lakudo”. Lembaga Jurnal Akademik FKIP Unidayan Bau-Bau, Vol 01 No 02, hlm 172-183.

Bawono, R. A., Zuraidah. (2009). Penelitian Pendahuluan:

Peninggalan Bungker dan Gua Jepang di Pulau Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Chawan, M. (2016). “Spesifikasi dan Asal Sarana Pertahanan Asing yang Ada di Pulau Madura: Bunker Jepang versus Bunker Belanda”. Jurnal Arkeologi, Vol 19 No 01, hlm 58-74.

Dammerman, K.W. (1924). der Nederl. – Natuurmonumenten. Nederlandsch Vereeniging Natuurbesherming.

D’traveler. (2011). Benteng-Benteng Tersembunyi di Nusakambangan. (Diakses 27 April 2021 dari alamat https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5405485/benteng-benteng-tersembunyi-di-nusakambangan).

Ginaris, L. S. 2017. Benteng Karang Bolong : Satu-satunya Benteng

Overzicht Indische

Indische tot

“Menara Napoleon” di Indonesia. (Diakses 27 April 2021 dari alamat

https://jejakkolonial.blogspot.c om/2017/08/benteng-karangbolong-satu-satunya.html).

Kielstra, E. B. (1879). De Grondslagen der Verdediging van Java. Padang.

Lepage, J. D. (2010). French Fortificatoins 1715 - 1815 ; An Illustrated History. Jefferson : MacFarland & Company, Inc.

Loir, C., Henry dan Ambary, H. M. (1999). Panggung Sejarah. Jakarta : Yayasan Obor

Indonesia.

Nugroho, A. (2017). Benteng Karang Bolong. (Diakses 27 April 2021 dari alamat

https://perpus.jatengprov.go.id/te mpat-wisata-jateng/kab-cilacap/68-tempat-wisata-jateng/kab-cilacap/489-benteng-karang-bolong).

Manonizah, K. (2018). “Pesona Benteng Pendem di Cilacap Jawa Tengah”. Jurnal Domestic Case Study, Vol 05 No 03, hlm 23-33.

Mansyur, S. (2015). “Benteng Kolonial Eropa di Pulau Makian dan Pulau Moti: Kajian Atas Pola Sebaran Benteng di Wilayah Maluku Utara”. Jurnal Kapata Arkeologi, Vol 11 No 02, hlm 97-110.

Marihandini, Djoko. (2008). “Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota”. Jurnal Domestic Case Study, Vol 01 No 02, hlm 47-55.

Meason, G.L. (1828). On the Landscape Architecture of the Great Painters of Italy. London: Leather Bound.

Puspitasari, A., Maryam. (2020). “Keunikan Tiga Benteng

Kalamata, Benteng Rotterdam, dan Benteng Malborough (Tinjauan berdasarkan sejarah pembuatannya)”. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, Vol 05 No 02.

Wibowo, M. U. (2001). Nusakambangan : Dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

Wulan, R. (2016). Mengintip Seramnya Penjara Nusakambangan Tempo Dulu. (Diakses 27 April 2021 dari alamat http://m.dream.co.id/travel/destin ation/mengintip-seramnya-penjara-nusakambangan-tempo-dulu-160815d.html).

Zuhdi, S. (2002). Cilacap (1830-1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Sumber website

Diakses 27 April 2021 dari alamat https://earth.google.com/web/sear ch/cilacap/@-7.76133049,109.04186896,19.66 571686a,2138.07216666d,35y,0h, 0t,0r/data=CigiJgokCWMJ_UO WrDtAEWMJ_UOWrDvAGRn1 h5QcnTdAIcER0GwoslXA

Discussion and feedback