Daya Responsif Arsitektur Karo Terhadap Adaptasi Perilaku New Normal

on

DAYA RESPONSIF ARSITEKTUR KARO TERHADAP

RUANG

SPACE

ADAPTASI PERILAKU NEW NORMAL

Oleh: Dwi Lindarto1, Priyo Pratikno2, Christophorus Koesmartadi3

Abstract

The ‘new normal’ era is a method of adapting to the ongoing Covid-19 pandemic. This takes form in specific social activities, particularly regarding spatial proximity. Such behavior demands a responsive architectural space. Karo architecture - a form of the local wisdom – has been proven its success in dealing with the leprosy pandemic in the 1920s. This research aims to trace the transformation and adaptation of Karo architecture in responding to the past leprosy outbreak whose impacts are viewed in parallel with those inflicted by the Covid-19 pandemic. This is qualitative research deploying an architectural approach derived from behavioral psychology, focusing on territory, behavior, and personal space during Karo’s traditional wedding and death celebration that takes place in Jambur Halilintar Medan. Using Gottfried Semper’s concept of a corridor of architectural elements, the transformative traces of Jambur Karo are then analyzed using the interpretative methods of Paul Ricoeur and the interpretative critique of Wayne O Attoe. Through validation based on the view of Fantasia Lacanian, it is found that the layout without massive partitions, construction, kinship territories, outdoor facilities, and ornamentation in Si Waluh Jabu and Jambur Karo architecture is responsive elements to ‘new normal’ behavior. These are examples of indigenous knowledge of the Nusantara in the area of architecture that is relevant in responding to the Covid-19 pandemic.

Keywords: Karo architecture; behavioral; new normal era; personal space; territory

Abstrak

Era new normal adalah kebiasaan dalam beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Ini terwujud dalam kegiatan sosial masyarakat utamanya menjaga jarak sosial dan tidak berkerumun. Perilaku demikian menuntut ruang arsitektur yang responsif. Arsitektur Karo sebagai wujud kearifan lokal masyarakat teruji dalam menghadapi pandemi lepra di era 1920an. Riset ini bertujuan mengungkap jejak transformasi dan adaptasi arsitektur Karo dalam merespon pandemi lepra di masa lampau yang memiliki dampak yang dipandang setara dengan pandemi Covid-19. Ini merupakan studi dengan pendekatan kualitatif yang menerapkan arsitektur perilaku mengkaji perilaku teritorial dan personal space saat pesta adat Karo yang dilaksanakan di Jambur. Dengan koridor elemen arsitektur Gottfried Semper maka jejak transformatif Jambur Karo lalu dianalisis dengan metode interpretasi Ricoueur dan kritik interpretatif Wayne O Attoe. Melalui validasi yang dilandasi pemikiran fantasia Lacanian diperoleh hasil bahwa tata ruangan tanpa sekat dinding masif, konstruksi, teritorial kekerabatan, fasilitas outdoor dan ornamentasi pada arsitektur Si Waluh Jabu dan Jambur Karo merupakan unsur yang responsif terhadap perilaku new normal. Hasil pengetahuan indigenous ini merupakan alternatif pemikiran konsep arsitektur berbasis kearifan lokal arsitektur Nusantara menghadapi masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: arsitektur Karo; arsitektur perilaku; new normal era; personal space; teritorial

Pendahuluan

Kini dimasa kenormalan baru (new normal) relasi antar individu maupun dalam kelompok mengalami perubahan total baik dalam hal cara hidup maupun penataan lingkungan fisik di sekitar kita. Perubahan ini akibat dari pandemi yang tengah berlangsung, sebagaimana dinyatakan oleh para pakar medis, bahwa virus Covid-19 tidak bisa lenyap total. Lingkungan hidup berubah, dalam pandangan ilmu kesehatan memaksa seluruh aktivitas manusia harus menyesuaikan diri. Perubahan beraktivitas tentu saja membutuhkan, secara kualitatif dan kuantitatif, penyesuaian ruang dan tempat beraktivitas, antara lain cara berhubungan fisik agar tidak langsung serta dalam jarak tertentu yang lebih renggang dari semula

Lingkungan alam sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam kegiatan manusia bermukim. Heidegger dalam uraian tentang bermukim menjelaskan bahwa dwelling adalah respons terhadap the fourfold yaitu man/mortal – manusia dan budidaya sebagai subyek bermukim, immortal – kepercayaan adanya penguasa alam, earth – kondisi bumi tempat berpijak manusia dan sky – udara lingkungan alam (Schultz,1980). Pendaya gunaan lingkungan alam seringkali mempunyai cara yang unik dalam memperoleh keseimbangan harmonisasi dengan manusia. Timbulnya beragam penyakit dapat dimaknai sebagai ingatan alam bahwa manusia selayaknya menjadi lebih bijak dalam eksploitasi dan bertindak di permukaan bumi. Kondisi pandemic covid-19 yang berlangsung saat ini boleh jadi merupakan cara alam bagi kelangsungan eksistensi manusia. Manusia kemudian merespons dengan tindakan dini berupa protokol kesehatan yang lazim disebut sebagai 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Dalam konteks arsitektural prokes 3M tersebut memiliki konsekwensi standard spatial terhadap tatanan design arsitektural antara lain yaitu prokes memakai masker adalah tindakan membatasi dan mengarahkan aliran udara yang erat kaitannya dengan standar penghawaan. Kenyamanan iklim dalam arsitektur diantaranya dapat dicapai dengan model penghawaan alami model ventilasi silang yang menjamin pengaliran udara berhembus di seluruh ruangan. Penataan perdindingan juga merupakan konsep penghawaan alami yang cukup efektif untuk pengaliran penghawaan di lingkungan iklim tropis nusantara. Tatanan perdindingan tropis lazim dalam kreasi “dinding bernafas” yaitu dinding yang tidak pejal dengan menggunakan dinding pengalir angin seperti tepas bambu, bata kerawang, jendela krepyak. Secara ekstrem pengaliran angin secara total dirancang dengan bangunan tanpa dinding atau ruangan yang hanya beratap teritis saja (misal pendopo, jambur, berugak).

Sementara prokes mencuci tangan secara substansial dapat disebut sebagai tindakan kebersihan dan kerapihan tactile. Relevansi arsitektural terhadap prokes demikian adalah kepada pengelolaan permukaan benda-benda pelingkup termasuk ornamentasi atau tekstur bahan bangunan yang dianggap berpotensi sebagai sarang penimbun virus penyakit. Hal kebersihan dalam konteks penataan zoning arsitektur umumnya dicapai dengan kreasi penyusunan zonasi ruangan kotor (ruang luar), ruang semi bersih (teras), ruang bersih (ruang dalam).

Hal prokes menjaga jarak mempunyai relevansi dengan pengetahuan tentang pengaruh kondisi situasi dan perbedaan individual dalam perilaku spatial (Hall, 1968) yaitu jarak proksemik (kenyamanan kedekatan) berupa jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, jarak

publik yang bervariasi dalam hal kualitas dan kualitas stimulasi. Zonasi setting berdasar proksemik demikian menyediakan kesempatan untuk tata atur prokes menjaga jarak di tingkat seting perorangan/private.

Prokes menjaga jarak memiliki kedekatan relevansi dengan pengetahuan tentang spektrum bidang privasi dan komunitas pada berbagai setting antara lain setting pribadi perorangan, pribadi keluarga kelompok kecil, pribadi kelompok besar, publik kelompok besar, semi publik perkotaan, publik perkotaan (Chermayeff dan Alexandre, 1963). Zonasi setting berdasar privasi komunitas demikian menyediakan kesempatan untuk tata atur prokes menjaga jarak di tingkat publik.

Hal menjaga jarak dengan demikian mensyaratkan tata atur sirkulasi pengguna tempat untuk bergerak. Jalur sirkulasi memiliki beberapa type pola jalur sirkulasi antara lain linear, grid, radial, cluster, cul de sac (Ching DK, 2000). Pola sirkulasi demikian menyediakan pilihan tata atur bagi kepentingan prokes sirkulasi dalam menjaga jarak dengan baik.

Prokes menjaga jarak memerlukan ragam penanda dalam pelaksanaannya secara nyata mengingat kebiasaan baru memerlukan daya adaptasi pelakunya. Pengetahuan penandaan signage dapat berupa tanda nyata atau simbolik dalam berbagai wujudnya dengan tujuan utamanya adalah penyampaian informasi melalui komunikasi yang efektif (Eco, 2016). Beberapa penandaan ini akan lebih meningkatkan daya adaptasi bagi pelaksanaan prokes menjaga jarak.

Arsitektur tradisional dapat dikatakan merupakan simpanan pengetahuan masyarakat dalam beradaptasi dengan bersikap terhadap kondisi alam lingkungan sekitar. Dengan demikian dari arsitektur tradisional dapat diungkapkan daya responsif yang tepat guna dalam dan terbukti menunjukkan keberlanjutan dalam meneguhkan eksistensi kehidupan manusia di tengah dinamika perubahan lingkungan alam. Dengan pemahaman demikian maka menjadi menarik untuk diungkapkan bagaimana berbagai lapisan masyarakat di tanah Karo mewujudkan olahan reka bentuk arsitektur sebagai wadah perilaku manusia dalam merespons perubahan kondisi lingkungan.

Perubahan tatanan perilaku menuntut ruang arsitektur yang responsif. Sebagai contoh pada tahun 1920-an terjadi wabah lepra yang menyebabkan sangat banyak korban seperti yang terjadi di tanah Karo Sumatera Utara. Pemerintah kolonial bersama masyarakat setempat waktu itu mengantisipasi kondisi endemic lepra tersebut dengan rekayasa arsitektur yang masih dapat ditemui jejaknya melalui serangkaian artefak arsitektur dan dokumen gambar masa lalu. Salah satu yang memuat keterangan tentang kesejamanan dengan masa endemic lepra tersebut adalah arsitektur Si Waluh Jabu di Desa Dokan, Kabanjahe. Peninggalan arsitektur Karo lain yang juga memuat narasi tentang antisipasi terhadap wabah tersebut adalah perkampungan di Desa Lau Simomo dalam bentuk deretan rapi rumah berukuran kecil yang diperuntukkan sebagai barak perawatan bagi para penderita lepra.

Arsitektur Karo memiliki berbagai ragam bentuk bangunan yang berlainan sesuai dengan kebedaan fungsinya. Ada bangunan serupa rumah yaitu Si Waluh Jabu – dihuni delapan keluarga, lesung tempat menumbuk padi, jambur tempat berkumpul para muda yang

terkadang di atasnya digunakan menyimpan padi kering layaknya lumbung, lalu dipuncaknya diletakkan bentuk lige-lige rumah tengkorak leluhur.

Arsitektur tradisional diketahui merupakan bentukan rekayasa yang tidak berhenti berdinamika ataupun ajeg semata. Sepanjang perjalanan sejarahnya arsitektur tradisional mengalami malihan atau transformasi dengan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalihan tersebut. Tidak terkecuali arsitektur tradisional Karo yang dalam era sama-jaman memiliki kebedaan varian antar daerah beradaptasi responsif pada keletakan di seantero wilayah tanah Karo. Dalam era yang lain-jaman pun arsitektur Karo memiliki daya adaptif responsif untuk bertransformasi sehingga menghasilkan varian yang makin mem-beragam. Arsitektur Karo Dokan dan arsitektur Karo Lau Simomo dengan jelas merupakan varian yang terbentuk sebagai upaya adaptasi responsif terhadap faktor gangguan wabah kesehatan masyarakat yang menjadikan tampilnya bentukan yang lain dari seumumnya tampilan arsitektur Karo.

Lebih lanjut dari sisi perilaku manusia dalam mengadaptasi kondisi gangguan lingkungan juga dapat dijelajahi melalui tatanan arsitektur sebagai wadah perilaku manusia. Bagaimana kondisi manusia Karo yang didera penyakit lepra mengantisipasi dan merespons kondisi yang penuh batasan akibat terpapar penyakit lepra juga merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pembentukan hunian bagi penderita lepra tersebut. Keberagaman demikian jika dicermati menunjukkan kearifan lokal dan teknik malihan kreatif berarsitektur sesuai dengan konteks waktu dan kejadian.

Sejalan dengan fenomena perubahan lingkungan alam, perlunya respons arsitektural dan arsitektur sebagai simpanan ilmu wujud tanggap perilaku manusia terhadap dinamikan lingkungan maka penelitian ini bertujuan mengungkap gambaran bagaimana korelasi antara manusia dalam kondisi endemic lepra, pengetahuan medis pemerintah kolonial saat itu dan rekayasa arsitektur Karo dapat saling berkelindan dengan baik menjadikan suatu pembelajaran yang berarti terutama jika dikaitkan dan diselaraskan dengan kondisi masa pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini.

Metode

Penelitian yang sesuai dengan sifat sosio-arsitektural ini dilakukan secara deskriptif kualitatif (Cresswell, 2008) dengan menggunakan pendekatan tinjauan dalam konteks teori arsitektur bentuk dan sains bangunan tentang penghawaan, juga dalam konteks arsitektur perilaku tentang proksemik, privasi, personal space dan teritorialitas. Tahap penelitian menggunakan metode observasi terhadap obyek lapangan arsitektur Karo Si Waluh Jabu Dokan, Jambur dan bangunan Karo di Lau Simomo dilengkapi dengan studi literatur yang relevan untuk membahas kreatifitas masyarakat Karo masa lampau menanggapi gangguan alam endemic lepra tahun 1920an. Bagaimana transformasi dan daya responsif adaptasi arsitektur mengkini – kontemporer di Jambur Halilintar Medan diteliti sebagai jelajah lintas jaman mengungkap daya responsi arsitektur Karo menanggapi gangguan alam pandemic Covid-19 era tahun 2020. Koridor fokus amatan dibatasi oleh unsur pembentuk fisik arsitektur seturut Gottfried Semper. Jejak daya adaptasi transformatif arsitektur Karo kemudian dianalisis dengan metode interpretasi Ricoueur dan kritik interpretatif Wayne O

Attoe. Pembahasan diperluas dengan pemikiran psikoanalisis terutama kasus terbentuknya fantasia Lacanian. Diharapkan analisis penelitian ini mengungkapkan pengetahuan bagaimana teknik beradaptasi dan bertransformasi arsitektur tradisional Karo untuk digunakan sebagai sumber kreatifitas menghadapi era pandemic C-19 yang masih terus berlangsung.

Data, diskusi, dan hasil/temuan

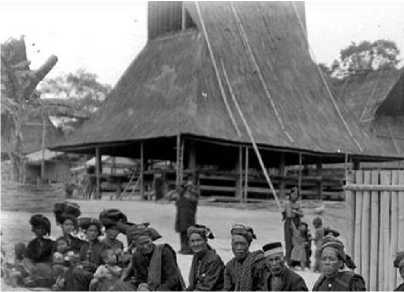

Arsitektur Si Waluh Jabu Karo Desa Dokan merupakan bangunan tradisional yang dikenal selain Si Waluh Jabu Desa Lingga Kabanjahe dengan bentuk yang serupa namun tampil lain dalam ornamentasi maupun pewarnaan umumnya yang lebih mengutamakan warna hitam dan putih walaupun bagian derpih ayo-ayo bagian puncak atap masih memancarkan semangat warna Suku Karo yang berwarna cerah. Bangunan Si Waluh Jabu Dokan (Gambar 1) ini merupakan bangunan yang memperoleh sentuhan menjadi varian yang taanpa ornamentasi pada bagian mel-melen yang biasanya dihias ornamen ukir yang sarat makna. Penguasa kolonial kala itu dalam upaya untuk menanggulangi wabah lepra telah membuat rumah Si Waluh Jabu dalam versi Dokan ini yang ditandai warna putih dan hitam tanpa ornamen.

Gambar 1. Si Waluh Jabu Karo Desa Dokan

S umber: karotempodoeloe.blogspot.com

Siwaluh Jabu terkenal sebagai arsitektur tanggap angin dengan kemampuan rekayasa pengaliran penghawaan angin alami sebagaimana disampaikan oleh Lindarto (2000) bahwa penataan perdindingan juga merupakan konsep penghawaan alami yang cukup efektif untuk pengaliran penghawaan di lingkungan iklim tropis nusantara. Dinding derpih yang disusun tegak sebagai dinding pengisi memiliki celah yang lembut mengalirkan penghawaan ke dalam ruangan Jabu walaupun bukaan hanya bersifat minimal empat jendela sisi dinding kiri kanan dan 2 jendela pada sisi depan belakang. Jendela yang senyatanya bukan untuk pengaliran angin namun lebih kepada lubang untuk melihat situasi sekeliling jabu. Angin juga diharapkan dapat mengalir dari celah susunan papan lantai di atas kolong panggung. Bagaimana angin diupayakan mengalir ke atas adalah dengan kreasi ayo-ayo dan derpih atas yang bersilang menghadap bukit lembah sehingga mengalirkan angin gunung leluasa menghisap udara dalam mengalir keluar. Panas empat dapur dalam Si Waluh Jabu juga turut menghantar angin ke atas bagian bubung atap lalu akan dihebus melalui ayo-ayo keluar

layaknya prinsip chimney (cerobong asap modern). Dengan demikian prinsip ventilasi silang dengan tatanan papan dinding dan lantai bercelah, cerobong angin atas atap menciptakan sistem pengaliran ventilasi silang dalam Si Waluh Jabu Dokan adalah daya responsif terhadap pemenuhan kebutuhan udara yang mengalir bagi penghuninya.

Penguasa kolonial dalam upaya menangani dan menyediakan prasarana hunian bagi para penderita sakit telah merubah tampang Si Waluh Jabu sesuai dengan skemata kesehatan yaitu pewarnaan putih dan hitam. Secara kesehatan bahan untuk membuat warna putih adalah kapur yang bersifat panas dan anti bakteri sementara pewarna hitam adalah jelaga arang yang juga mengandung zat anti bakteri. Kedua bahan pewarna inilah yang diterakan pada Si Waluh Jabu Dokan sebagai respons terhadap kebutuhan kesehatan penghuni. Adapun bentuknya tidak banyak berubah namun dinyatakan bahwa penghuni ternyata dibatasi menjadi hanya separuhnya serta tidak lagi mengindahkan aturan adat strata penghuninya. Ukiran ornamentasi juga tidak dikenakan pada bagian mel-melen kemungkinan ukiran tekstur ornamentasi dianggap sebagai tempat menempelnya kuman penyakit sehingga mel-melen dan derpih terlihat bersih sirna ornamentasi. Hanya jalinan tali ijuk serupa cicak pengret-ret yang masih nampak karena merupakan tali pengikat rangkaian dinding derpih.

Tatanan Si Waluh Jabu Dokan masih menampakkan peninggian bagian hunian yang cukup efektif sebagai pembentukan pemisahan (sistem isolasi) zonasi ruang luar (yang lazim disebut sebagai dunia bawah) dengan zonasi ruang dalam yang diantarai oleh teras ture-ture (sebagai teras tempat peralihan zonasi kotor tanah menuju zonasi bersih papan lantai jabu)

Arsitektur Karo lainnya yang sejaman dengan Si Waluh Jabu Dokan adalah deretan hunian berbentuk Jabu Karo namun dalam versi skala yang lebih kecil di daerah Lau Simomo (Gambar 2). Cluster perkampungan jabu kecil ini dibangun oleh Pemerintah kolonial dengan masih mengindahkan tata tampang Jabu Karo.

Gambar 2. Jabu Karo di Lau Simomo Sumber: karotempodoeloe.blogspot.com

Perkampungan Lau Simomo ini ibaratnya tempat isolasi mandiri dalam masa endemic lepra di tanah Karo kala itu. Terlihat dengan jelas bagaimana perubahan tampang Jabu Karo ini pada bagian terasnya yang tidak lagi berupa ture-ture namun lebih kepada beranda teras di bagian depan jabu. Menjadikan fungsi ture yang semulanya publik berubah menjadi private sebagai wilayah khusus yang tidak sembarang orang boleh memasukinya. Jabu Simomo ini

menjurus kepada tata bangunan jabu sebagai rumah tinggal pribadi berbeda dengan Jabu Siwaluh, jabu yang berpenghuni delapan keluarga. Terlihat juga adanya semacam pagar rendah di sekeliling jabu sebagai penanda teritori khusus Jabu Lau Simomo diluar kelaziman adanya pagar pada Jabu Karo kebanyakan.

Tatanan kampung Jabu Lau Simomo ini juga sangat rigid berbeda dengan tata kampung Karo yang tidak mempunyai pola tertentu dalam penataan kampung kesain jabu (kecuali aturan julu jahe sebagai penanda orientasi umum), lihat Gambar 3.

Gambar 3. Tata Kesain Jabu Lau simomo

Sumber: karotempodoeloe.blogspot.com

Perubahan tata atur kesain jabu di Lau simomo menunjukkan adanya intervensi responsif terhadap tatanan peletakan tapak jabu dalam rangka kemudahan pengawasan penghuni dan keteraturan bagi tenaga medis dalam melakukan displin perawatan. Kepraktisan medis menjadi pertimbangan utama dalam tata jabu ini. Dengan demikian ini menjelaskan kepentingan mengelola jarak yang mempunyai relevansi dengan pengetahuan tentang pengaruh kondisi situasi dan perbedaan individual dalam perilaku spatial (Hall, 1968) yaitu jarak proksemik (kenyamanan kedekatan) berupa jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, jarak publik yang bervariasi dalam hal kualitas dan kualitas stimulasi tingkat penyebaran kuman penyakit. Zonasi setting berdasar proksemik demikian menyediakan kesempatan untuk tata atur prokes menjaga jarak di tingkat seting perorangan/private juga yaitu dalam tingkat penghunian yang relatif terbatas menjamin rendahnya penularan penyakit.

Penjagaan jarak di kesian lau simomo ini memiliki kedekatan relevansi dengan pengetahuan tentang spektrum bidang privasi dan komunitas pada berbagai seting antara lain seting pribadi perorangan, pribadi keluarga kelompok kecil, pribadi kelompok besar, publik kelompok besar, semi publik perkotaan, publik perkotaan (Chermayeff dan Alexandre, 1963). Zonasi setting berdasar privasi komunitas demikian menyediakan kesempatan untuk tata atur prokes menjaga jarak di tingkat publik tampak sebagaimana Gambar 4 berikut.

G ambar 4. Kesain Jabu Public – Jabu Private Lau Simomo Sumber: karotempodoeloe.blogspot.com

Hal menjaga jarak dengan demikian mensyaratkan tata atur sirkulasi pengguna tempat untuk bergerak. Jalur sirkulasi memiliki beberapa type pola jalur sirkulasi antara lain linear, grid, radial, cluster, cul de sac (Ching DK, 2000). Pola sirkulasi demikian menyediakan pilihan tata atur bagi kepentingan prokes sirkulasi dalam menjaga jarak dengan baik. Pada kesain Lau Simomo terlihat jelas penataan sirkulasi linear dan tidak dalam jalur searah (Gambar 5, 6) antar kegiatan yang dibatasi oleh jalan utama dan jalan bagi jabu layaknya barak-barak rumah isolasi mandiri.

Gambar 5. Tata sirkulasi linear grid yang tidak searah di Lau simomo Sumber: karotempodoeloe.blogspot.com

Hal pengelolaan jarak memerlukan ragam penanda dalam pelaksanaannya secara nyata mengingat kebiasaan baru memerlukan daya adaptasi pelakunya. Pengetahuan penandaan signage dapat berupa tanda nyata atau simbolik dalam berbagai wujudnya dengan tujuan utamanya adalah penyampaian informasi melalui komunikasi yang efektif (Eco, 2016). Beberapa penandaan ini akan lebih meningkatkan daya adaptasi bagi pelaksanaan pengelolaan jarak terutama dalam antisipasi terhadap kemungkinan penularan penyakit. Pada kesain Jabu Lau simomo terlihat adanya pewarnaan perdindingan jabu yang cukup beraneka. Tidak cukup data mengenai makna kebedaan warna tersebut namun secara logis dapat dikatakan bahwa warna warna tersebut mampu memberikan daya komunikasi tentang tempat dan orientasi antara satu jabu dengan jabu lainnya. Kemungkinan juga merupakan

penanda bagi kekerabatan ataupun penanda petunjuk tingkat level kesehatan kesembuhan penghuni jabu tersebut.

Gambar 6. Tata Sirkulasi Linear Grid yang tidak searah di Lau Simomo Sumber: karotempodoeloe.blogspot.com

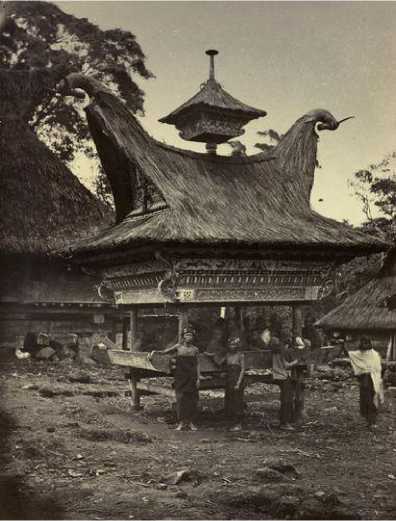

Salah satu bentuk arsitektur Karo adalah jambur yaitu bangunan tanpa dinding yang digunakan sebagai runggu atau tempat berkumpul musyawarah. Terdapat berbagai varian runggu bangunan tanpa perdindingan dan hanya beratap. Jambur adalah bangunan publik berfungsi tempat bermusyawarah orang-orang tua, tempat tidur bagi pemuda-pemuda beserta tamu laki-laki, dan juga sebagai tempat atraksi-atraksi kesenian pada suatu kuta/ kesain (Gambar 7). Suatu kampung di mana terdapat rumah adat tidaklah lengkap bila tanpa jambur. Jambur digunakan oleh setiap masyarakat di satu kesain, berbeda dengan geriten (rumah tengkorak) yang hanya teruntuk bagi orang yang berderajat. Pada mulanya bentuk atap jambur ini hampir sama dengan bentuk atap jabu dalam ukuran yang lebih kecil dengan bagian-bagiannya yang juga sama dengan bagian jabu adat yaitu rumah sendi berstruktur tusuk namun tanpa perdindingan atau ruangan terbuka di bawah atap. Kadangkala bagian bawah dari jambur itu akan dipasang dinding kalau dijadikan tempat penyimpanan padi.

Gambar 7. Jambur di Barus Jahe Sumber: fickr.com

Masyarakat Karo banyak berkegiatan di ruang luar dalam menjalankan kehidupan kesehariannya juga dalam berkegiatan adat secara bersama (Gambar 8).

Gambar 8. Kegi atan ruang luar masyarakat Karo Sumber: karosiadi.com

Jambur yang banyak dikenal pada abad 18 adalah jambur dalam bentuk yang luasannya relatif kecil dengan bangun terbuka di atasnya terdapat lumbung padi dan bangunan lige-lige rumah tengkorak leluhur (Gambar 9).

Gambar 9. Jambur Karo tahun 1860

Sumber: pinterest.com

Dalam perjalanan waktu jambur kemudian berkembang sesuai perkembangan suatu kesain/kampung menjadi kuta sehingga diperlukan suatu bangunan berkumpul bersosialisasi yang cukup luas. Jambur berkembang dalam luasan bentuk dan guna kegiatan kemasyarakatan dan adat.

Di Kota Medan bahkan jambur menempati posisi yang cukup membanggakan yaitu pernah tampil sebagai tetenger di Esplanade (kini Lapangan Merdeka Medan) sebagai peneguh jati diri Suku Karo yang dianggap sebagai salah satu yang mempunyai andil sebagai pendiri Kota Medan (Gambar 10). Jambur ini merupakan suatu bale tempat persidangan atau runggu. Bentuk bangunan mengacu pada perpaduan bentuk jambur di bagian bawah

sementara bagian atap berbentuk lige-ige (alat untuk membawa mayat ke kuburan) sehingga bangunan ini dinamakan Jambur Lige (Gambar 11).

Gambar 10. Jambur Rumah Berastagi Sumber: Wikimedia.org

Gambar 11. Jambur Lige di Lapangan Merdeka Sumber: karosiadi.com

Jambur dalam masa kini menunjukkan daya adaptasi yang beragam sesuai dengan faktor pengaruh yang menjadi pertimbangan perubahan baik bentuk maupun luasan. Fungsi yang tetap ajeg berkelanjutan adalah fungsi publik jambur dimana ruangan yang dibentuk di bawah atap jambur senantiasa menjadi ciri identitas suatu jambur. Jambur beragam dalam bentukan atap penaungnya. Fungsi publik jambur masa kini antara lain adalah sebagai pos penanda kampung, sebagai tetenger landmark Kota Kabanjahe, sebagai lumbung ataupun kemudian berdinding bagi kegiatan sosial masyarakat posyandu ataupun perpustakaan desa (Gambar 12, 13, 14).

Gambar 14. Ragam fungsi Jambur Karo (landmark) Sumber: karosiadi.com

Gambar 12. Ragam fungsi

Jambur Karo (gardu)

Sumber: karosiadi.com

Gambar 13. Ragam fungsi Jambur Karo (perpustakaan) Sumber: karosiadi.com

Di Kota Medan, jambur ditengarai merupakan bangunan convention hall bagi kegiatan pesta adat Suku Karo. Salah satu yang cukup terkenal adalah Jambur Halilintar Pancur Batu perbatasan Kota Medan (Gambar 15). Jambur ini mengalami transformasi bentuk yang cukup drastis dengan menyisakan ingatan ruang terbuka sebagai suatu Jambur Karo kebanyakan. Perilaku masyarakat dalam berkegiatan dimasa pandemic Covid-19 dengan pelaksanaan prokes 3M yang masif dengan demikian hanya terakomodasi pada hal penghawaan yang masih dimungkinkan terjaga karena sifat jambur yang terbuka tanpa dinding.

Gambar 15. Jambur Halilintar Pancur Batu

Sumber: karosiadi.com

Keramaian pesta adat di Jambur Halilintar dalam hal pengelolaan menjaga jarak mempunyai relevansi dengan pengetahuan tentang pengaruh kondisi situasi dan perbedaan individual dalam perilaku spasial (Hall, 1968) yaitu jarak proksemik (kenyamanan kedekatan) berupa jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, jarak publik yang bervariasi dalam hal kualitas dan kualitas stimulasi. Zonasi seting berdasar proksemik demikian menyediakan kesempatan untuk tata atur prokes menjaga jarak di tingkat seting perorangan/private sesuai aturan penataan zonasi yang ditentukan oleh tingkatan kekerabatan yang mengharuskan adanya keletakan yang diatur oleh adat. Aturan demikian merupakan potensi daya responsif yang dapat dikembangkan dalam pola penjagaan jarak sesuai prokes menjaga jarak (Gambar 16).

Gambar 16. Aturan Adat Menjaga Jarak di Jambur Sumber: Penulis

Masyarakat Karo mempunyai tradisi unik dalam merumah. Satu unit bangunan rumah tinggal, yang bernama Siwaluh Jabu, dihuni oleh delapan keluarga yang tergabung dalam satu merga (keluarga besar). Ruangan dalamnya/interior, berupa denah tanpa dinding penyekat (open plan) sehingga kontak fisik, dan juga penggunaan perabot rumah tangga yang sama, bagi para penghuninya sangat dimungkinkan terjadi sepanjang hari. Dengan demikian membiarkan banyak peluang terjadinya penularan lepra secara cepat. Upaya pembuatan rumah tinggal isolasi tersebut merupakan sebuah upaya melakukan transformasi yang adaptif terhadap kondisi yang telah berlangsung. Terjadilah perubahan arsitektur menjadi lebih fungsional mengutamakan kesehatan, disisi lain meninggalkan kebiasaan hidup bersama maupun meninggalkan konsep arsitektur yang dirasa tidak penting.

Bangunan jambur merupakan salah satu unit arsitektur Karo fungsinya sebagai balai masyarakat. Semua kegiatan yang melibatkan masyarakat desa selalu berada di dalam ruangan bangunan ini. Bangunan terdiri atas dua lantai, bagian bawah terbuka untuk berkumpul sedangkan lantai atas yang tertutup untuk menyimpan hasil panenan warga yang sebagian besar adalah petani dan peladang. Perkembangan jambur disaat ini dapat dikatakan mengenaskan karena kerusakan jambur tidak menarik untuk diperbaiki ulang agar tetap lestari. Masyarakat beranggapan bahwa jambur lama sudah tidak fungsional lagi karena selain terlalu kecil ruangannya juga tidak dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas baru. Mengingat kebutuhan ruang pertemuan bagi masyarakat Karo adalah kepentingan umum yang tidak mungkin dihindarkan maka mereka melakukan transformasi arsitektural secara total. Hasilnya merupakan ruang berkumpul, fungsinya setara dengan auditorium atau meeting hall, yang dalam kriteria Frampton (Čeferin, 2021) mengalami perubahan secara a) teknologi, b) skenografi, dan c) tektonika. Perubahan jambur akibat memenuhi kebutuhan dan kesenangan masyarakatnya akhirnya mengalami tahap mania sehingga mencapai pada tataran fantasia, sebagaimana diterakan rumusannya oleh Lacan sebagai pembentukan subyek liyan yang menghegemoni tata aktivitas masyarakat Karo (Čeferin, 2021). Subjek baru (liyan) ini memberikan berbagai kemungkinan secara fungsi hingga pemaknaannya, tanpa menghiraukan asas-asas perancangan arsitektur jambur lama (Loebis, 2004., Pratikno, 2021).

Kini setelah seabad berlalu peristiwa pandemi berulang kembali, kali ini virusnya Covid-19. Kecanggihan ilmu kedokteran moderen dapat mengantisipasi terhadap penularan virus ini dapat ditemukan dan disosialisasikan dengan tempo yang relatif cepat. Tindakan yang dapat dilakukan dalam segi arsitektural adalah menyediakan fasilitas sosial perkotaan, dengan tetap melakukan protokol kesehatan, secara cepat murah dan sesuai. Salah satu yang dapat dilakukan adalah merevitalisasi arsitektur lama dimutasikan agar memenuhi tuntutan kesehatan tanpa harus meninggalkan sisi humanisme arsitekturalnya. Studi yang dilakukan Loebis (2004), dapat dipakai sebagai landasan berfikir melalui reorientasi desain dan refungsionalisasi arsitektur jambur Karo. Loebis menuliskan dalam bukunya bahwa jambur yang tradisional semakin berkurang karena kerusakan tetapi muncul jambur-jambur baru yang lebih menyenangkan masyarakat Karo karena menjadi representasi keberadaannya diera moderen ini. Jambur Halilintar misalnya adalah sebuah bangunan gedung pertemuan yang benyak digunakan untuk kegiatan adat. Gedung tersebut mempunyai kapasitas sangat besar dibandingkan jambur dimasa lalu, yakni berkapasitas lebih dari 500 orang. Sarananya

dilengkapi dengan tempat parkir luas, dapur, ruang entertainment yang moderen dan ruang pendukung lainnya yang sangat sesuai dengan kegiatan masa kini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jambur melakukan pembalikan makna melalui terbentuknya subyek baru atau subjek liyan. Subyek liyan ini mendorong arsitek melakukan reorientasi pemikiran ulang terhadap jambur sehingga dapat merancang dengan pedoman revitalisasi secara bebas berdasarkan kesenangan pelaku kegiatan di dalamnya. Pada akhirnya rancangan mencapai tahapan fantasia dengan mengubah elemen ruang dan tampilan bentuk arsitekturalnya. Tata ruang jambur tanpa sekat berupa dinding masif, konstruksi dan tektonikanya serta teritorial yang bersifat kekerabatan. Sedangkan pada fasilitas outdoor dan ornamentasi pada arsitektur dijadikan sebagai piranti yang responsif terhadap perilaku kenormalan baru, new normal.

Sebagai rangkuman, pada Tabel 1 disampaikan analisis keterkaitan ketentuan prokes 3M, konteks arsitektural dan daya responsif arsitektur Karo menyikapi masa pandemic Covid-19.

Tabel 1. Analisis Daya Responsive Arsitektur Karo Menyikapi Masa Pandemi Covid-19

|

Prokes Covid-19 |

Konteks Arsitektural |

Arsitektur Karo |

Elemen Arsitektur |

Respons Arsitektur |

|

Mencuci Tangan Kebersihan |

Less is more Arsitektur minimalis Tekstur Bahan bangunan |

Si Waluh Jabu Dokan Jambur |

Ornamen Warna |

Tidak berornamen ukir Warna hitam putih –makna kesehatan –penanda guna tempat isolasi Panggung – Ture |

|

Memakai Masker |

Penghawaan alami Outdoor activity |

Si Waluh Jabu Dokan Jambur |

Sumber penghawaan Ruangan tanpa dinding Ruang bagi kegiatan outdoor |

Bambu pengarah angin Derpih Ayo-Angin-angin Hall terbuka Teritis lebar |

|

Menjaga Jarak |

Proximity Personal space Sirkulasi Penanda |

Si Waluh Jabu Lau Simomo Jambur |

Level kedekatan Interior design Sirkulasi Signage - prokes |

Rumah terpisah Tata atur tempat adat Tata furniture berjarak Jalur sirkulasi se arah Panggung – Ture |

Sumber: Analisis Koesmartadi, 2021

Kesimpulan

Dari hasil analisis daya responsif Arsitektur Karo terhadap gangguan alam seperti penyakit endemic yang diteliti pada obyek Si Waluh Jabu dan jambur Karo diperoleh hasil bahwa tata ruangan tanpa sekat dinding masif, konstruksi, teritorial kekerabatan, fasilitas outdoor dan ornamentasi pada arsitektur Si Waluh Jabu dan Jambur Karo merupakan pengetahuan yang dapat diketengahkan sebagai unsur yang ber-daya responsif terhadap kondisi perubahan lingkungan, berkontribusi dan merupakan bahan pembelajaran kearifan lokal yang relevan

dengan aturan perilaku prokes 3M di masa new normal masa kini. Hasil pengetahuan indigenous ini merupakan alternatif pemikiran konsep arsitektur berbasis kearifan lokal arsitektur Nusantara menghadapi masa pandemic Covid-19.

Beberapa pandemi mengajarkan bagaimana arsitektur harus direkayasa agar mampu beradaptasi dengan kondisi saat itu, khususnya yang terkait dengan kebutuhan ragawi. Sebelum Covid-19 merebak dapat dikatakan karya arsitektur di Indonesia khususnya lebih menitikberatkan pada persoalan fisikal yakni gaya atau langgam arsitekturnya. Namun demikian kini persoalan ruang, baik kenyamanan termalnya dan terutama tinjauan sisi kesehatan, menjadi keniscayaan untuk diuji kehandalannya. Salah satu cara yang menarik untuk dilakukan adalah melakukan transformasi desain secara adaptif. Adapun upaya memanfaatkan pemikiran arsitektural dari rancangan arsitektur jambur Karo merupakan pilihan yang amat sesuai karena sangat lentur terhadap perubahan dan mudah memodifikasi bentuk maupun ruangannya tanpa terkendala teknologi, tektonika dan skenografi. Selanjutnya merevitalisasi arsitektur lampau demi kebutuhan fungsional masa kini yang sangat mendesak merupakan upaya memperoleh fasilitas baru yang daya responsifnya tinggi serta tetap memperoleh nilai-nilai kelokalannya, genius loci.

Daftar Pustaka

Antariksa, dkk. (2015). Elemen Pembentuk Arsitektur Tradisional Batak Karo di Kampong Dokan

Ballantyne, A. (2001). What is Architecture. New York: Routledge.

Chermayeff, S., & Alexandre, C. (1963). Community and Privacy, Garden City. New York: Doubleday.

Čeferin, P., (2021). The Resistant Object of Architecture, A Lacanian Perspective. New York: Routledge.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Eco, U. (2016). Teori Semiotika (Terj). Bantul: Kreasi Wacana Offset.

Ginting, S. U. (n.d.). Ideologi Gender Pada Perempuan Batak Karo dan Perempuan Jawa di Desa Purbowinangun.

Hall, E.T. (1968). Proxemics. Current Anthropology, 9(2/3), 83-108.

Halim, D. (2005). Psikologi Arsitektur, Pengantar Kajian Lintas Disiplin. Jakarta: PT Gramedia.

Lacan, J. (2019). Desire and its Interpretation: The Seminar of Jacques Lacan Book VI. Polity Press.

Lindarto, D. (2018). Arsitektur Si Waluh Jabu Karo: Arsitektur Tanggap Angin.

Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 2, A050-056, Maret 2018. https://doi.org/10.32315/sem.2.a050

Lindarto, D. (2020). Kearifan Lokal Modifikasi Modifikasi Potensi Place Identity Geriten Karo. Seminar Nasional Kearifan Lokal dalam Keberagaman untuk Pembangunan Indonesia, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Loebis, N. (2004). Raibnya Para Dewa Kajian Arsitektur Karo. Bina Teknik Press. Lombard, D. (1996). Nusa Jawa Silang Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Pratikno, P., dkk. (2021). Arsitektur Karo Siwaluh Jabu. Semarang: Pohon Angkasa. Schultz, C. N. (1980). Genius Loci, Toward a Phenomenological of Architecture. Academy Editions, 7/8 Holland Street, London

Sitanggang, H. (1986). Arsitektur Tradisional Batak Karo. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sitanggang, N. Br. (2017). Fetisisasi Gaya Hidup Hijau Dalam Masyarakat Kapitalis. (Tesis Magister, tidak dipublikasi) Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Tschumi, B. (2009). The Pleasure of Architecture.

Verhaar, J. W. M. (1999). Filsafat yang Berkesudahan. Penerbit Kanisius.

36

SPACE - VOLUME 9, NO. 1, APRIL 2022

Discussion and feedback