Perkembangan Tata Ruang Kota Juwana dan Peningkatan Ketahanan Budaya Lokal Menghadapi Globalisasi

on

PERKEMBANGAN TATA RUANG KOTA JUWANA DAN PENINGKATAN KETAHANAN BUDAYA LOKAL MENGHADAPI GLOBALISASI

Oleh: Naniek Widayati Priyomarsono1, Rudy Surya2

Abstract

Juwana is a sub-district in the coastal area in the north of Java Island. It is a low land which traversed by Silugonggo, the biggest river in Pati Regency. Initially, the settlement and trading area were around the harbor and it was linear-shaped. Those events were the exodus of Chinese merchants who occupied the inland next to the focal point and the construction of Daendels’ post road from Anyer to Panarukan. The research method is qualitative with a grounded theory research strategy. The data was gained from observations and interviews with people who have roles in the community. The sociology perspective was comprehended using Giddens's Theory. This theory allowed the changes in Juwana’s urban space and considers this as local identity. In conclusion, the development pattern in the Juwana community created four types of urban space: 1) The initial urban space pattern which consisted the square as the focal point and the central power as well as the fishermen urban space pattern alongside Silugonggo and the harbor as the central business district; 2) The Chinese merchant's urban space pattern which located around the city center and linear with Pos/Pantura road; 3) The industrial urban space pattern; 4) Historical urban space pattern.

Keywords: community development; urban space pattern; settlement

Abstrak

Juwana, kota kecamatan di pantai pesisir utara Pulau Jawa merupakan dataran rendah yang dilalui oleh sungai terbesar di Kabupaten Pati, yaitu Silugonggo. Pada awalnya permukiman dan perdagangan berada sepanjang Silugonggo sampai pelabuhan dengan bentuk linier. Kedatangan pedagang China yang menempati wilayah pedalaman berdampingan dengan pusat orientasi. Daendels membuat jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Perubahan tersebut mempengaruhi struktur dan pola ruang kota Juwana. Metode penelitian kualitatif dengan strategy grounded theory research. Data didapat dengan pengamatan dan wawancara terhadap aktor yang berperan dalam kehidupan masyarakat dalam kelompok tersebut. Pemahaman perspektif sosiologi masyarakat menggunakan Teori Giddens yang memungkinkan bisa mendapatkan perubahan pola tata ruang Kota Juwana sebagai suatu identitas dan kearifan lokal. Kesimpulan yang didapat adalah pola perkembangan masyarakat membentuk empat pola tata ruang Kota Juwana: 1) Pola tata ruang awal dengan pusat orientasi alun-alun sebagai pusat kekuasaan, serta pola tata ruang nelayan berada di sepanjang Silugonggo dan pelabuhan sebagai pusat orientasi bisnis, perkembangan berikut terjadi pola tata ruang yang mengelilingi pusat kekuasaan dan bisnis; 2) Pola permukiman China/pengusaha yang berada di sekeliling pusat kota dan linier dengan jalan Pos/Pantura; 3) Pola tata ruang industry; 4) Pola tata ruang yang memiliki nilai kesejarahan.

Kata kunci: perkembangan masyarakat; pola tata ruang; permukiman

Pendahuluan

Kota Juwana merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah pesisir Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk dalam wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah. Sebagai kota pesisir Juwana dikenal oleh masyarakat Indonesia karena penghasil bandeng dan banyak dipasarkan di Kota Semarang.

Pada awalnya Juwana memiliki alun-alun sebagai pusat kota yang dikelilingi oleh permukiman dengan pola linier dan grid, yang akhirnya membentuk pola radial. Dengan adanya jalan pos yang dibangun oleh Belanda (Daendels) yang membelah Kota Juwana akhirnya terbentuklah pola ruang dan struktur Kota Juwana seperti yang ada saat ini, sebagai kota dengan karakter yang khas mempunyai pola tata ruang linier (Gambar 1). Kota diawali dari tepian Silugonggo dan tepi laut sebagai sumber kehidupan sekaligus tempat tinggal masyarakat Juwana. Seiring berjalannya waktu, Juwana menjadi tempat menarik bagi para pendatang, terutama pedagang Tiongkok, mereka bermukim di pedalaman (Widayati, 2017).

G ambar 1. Peta Kota Kecamatan Juwana dengan 29 Desa dilewati jalur Pantura

Sumber: Google dimodifikasi Peneliti (2019)

Struktur dan pola ruang Kota Juwana sekarang ini sebagai hasil akumulasi perkembangan kehidupan masyarakat yang beragam, antara lain; wilayah pesisir, menarik pendatang dari daerah lain (luar Jawa dan luar Indonesia). Masyarakat nelayan banyak berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar), masyarakat pendagang keturunan Tionghoa dan juga masyarakat pembatik dari wilayah Surakarta. Keberagaman masyarakat yang ada ini memberikan corak kehidupan masyarakatnya yang rukun, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan bersama mereka (Gidden, 1984)

Tujuan penelitian ini untuk membangun teori dari kondisi empiris yang ada, lalu menjabarkannya menjadi konsep pemikiran dan operasional (grounded research) pada permukiman masyarakat Kota Juwana.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan cara strategy grounded theory research (riset yang memberikan basis kuat suatu teori). Penelitian difokuskan pada aktor-aktor yang secara aktif atau pasif relevan terlibat dalam proses perubahan pola dan bentuk permukiman Juwana. Dari hasil wawancara dan pengamatan sosial didapat temuan; masyarakat Juwana menjalin kerukunan melalui kegiatan bersama antara lain; sedekah laut, ritual keagamaan, hari-hari raya keagamaan, semua kegiatan itu didukung oleh para pengusaha; kerajinan kuningan, batik bakaran, petani tambak, ikan bandeng yang dikenal dengan bandeng presto Juwana, rokok tradisional. Hal tersebut

membentuk penguatan lokal bagi masyarakat Juwana, yang sampai saat ini masih dapat dipertahankan.

Kesimpulan yang didapat adalah pola perkembangan masyarakat membentuk 4 (empat) pola tata ruang Kota Juwana: 1) Pola tata ruang awal dengan pusat orientasi alun-alun sebagai pusat kekuasaan, serta pola tata ruang nelayan berada di sepanjang Silugonggo dan pelabuhan sebagai pusat orientasi bisnis, perkembangan berikut terjadi pola tata ruang yang mengelilingi pusat kekuasaan dan bisnis; 2) Pola permukiman China/pengusaha yang berada di sekeliling pusat kota dan linier dengan jalan Pos/Pantura; 3) Pola tata ruang industry; 4) Pola tata ruang yang memiliki nilai kesejarahan.

Review Literatur

Dalam membahas struktur dan pola ruang kota dipakai teori morfologi kota yang menguraikan pemahaman tentang struktur dan pola ruang kota (Widayati, 2017) sedangkan deskripsi morphologi yang merupakan urban artefact, merupakan visualisasi dari proses atau perkembangan artefak yang menjadi obyek penelitian (Widayati, 2017). Kajian morfologi kota merupakan dasar yang sangat penting, karena didalamnya memiliki karakter fisik perkotaan berupa perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu yang menjadi penilaian untuk masa yang akan datang (Widayati, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa morfologi kota adalah upaya penelusuran proses dan faktor-faktor perkembangan suatu kawasan melalui sejarahnya, akibat dari perubahan struktur ruang kota yang berhubungan dengan artefak-artefak di dalam kawasan yang ada. termasuk didalamnya unsur tata bangunan, bangunan individual, plot dan blok jalan juga tata bangunan dengan ruang terbukanya.

Karena sebagian besar Kota Juwana adalah daerah permukiman yang mempunyai pola kota, maka untuk memahami lebih lanjut tentang permukiman perlu uraian sebagai berikut: Permukiman di suatu daerah akan dipengaruhi oleh berbagai variabel, salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan permukiman kota, perubahan kekuasaan pemerintahan, kebudayaan dapat terlihat pada sistem fisik dan sistem sosial di mana kondisi lingkungan sangat berperan dalam proses perubahan tersebut. Perubahan nilai budaya suatu masyarakat sangat ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemantapan dan ketahanan dalam mengatasi pergeseran nilai serta kekuatan dan nilai intensitas pengaruh budaya lain dalam proses interaksi sosial yang terjadi (Soemardjan dalam Farkhan, 2002).

Bentuk lingkungan fisik permukiman dapat dipandang sebagai satu kesatuan sistem, terdiri dari spatial system, physical system dan stylistic system (Habraken dalam Dermawati, 1994). Sistem spasial (spatial system) berkaitan dengan organisasi ruang yang mencakup hubungan ruang, orientasi, pola hubungan ruang dan sebagainya. Sistem fisik (physical system) meliputi sistem konstruksi dan penggunaan material. Sistem stilistik (stylistic system) merupakan kesatuan yang mewujudkan bentuk, meliputi bentuk façade, bentuk pintu, jendela serta unsur-unsur ragam hias baik di dalam maupun di luar bangunan.

Perubahan lingkungan fisik permukiman tidak dapat terlepas dari ketiga sistem tersebut. hal ini terjadi karena bentuk hunian merupakan manifestasi kesepakatan sosial, artinya lingkungan permukiman merupakan kelompok hunian dengan berbagai fasilitasnya.

Kekuatan yang paling dominan dalam menentukan perubahan lingkungan adalah kekuatan ekonomi, walaupun aspek lain berpengaruh terhadap perubahan tersebut (Rossi dalam Farkhan, 2002). Permukiman merupakan karya arsitektur merupakan refleksi dan perwujudan kehidupan dasar masyarakat, mengandung sejumlah makna. Peristiwa pengalaman hidup dapat memberikan pengaruh pada pandangan dan ujud bentuk karya arsitekturalnya sesuai dengan dinamika sosial budaya yang dialami masyarakat tersebut. dari dinamika gagasan arsitektural yang dimunculkan terdapat keseragaman dan keanekaragaman sebagai ungkapan perwujudan fisik arsitektur yang berujud identitas atau citra suatu tempat (Rapoport, 1969). Oleh karena itu permukiman merupakan suatu proses yang berkembang terus menerus sesuai perkembangan peradaban manusia. Sehingga setiap tahap perkembangan peradaban manusia akan menghasilkan bentuk-bentuk permukiman yang spesifik dari hasil cerminan peradaban masyarakat tersebut.

Snyder, 1979, mengungkapkan bahwa lingkungan permukiman sebagai wadah lingkungan sangat dipengaruhi oleh latar belakang atau sejarah munculnya permukiman tersebut. Pada lingkungan permukiman yang terbentuk sebagai hasil dari cerminan dan pengejawantahan berbagai faktor dan kekuatan pembentuknya seperti kekuatan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan terus berkembang dari masa ke masa. Sehingga akhirnya terbentuk pola dan bentuk lingkungan fisik sebagai tempat permukiman masyarakat.

Perkembangan permukiman di sepanjang pesisir pulau Jawa dapat ditelaah melalui sejarah. Karena sejarah merupakan ilmu yang meneliti gejala-gejala yang terjadi dalam kurun waktu dengan ruang yang terbatas. Sejarah arsitektur permukiman adalah sebuah penafsiran tentang proses perkembangan dari arsitektur permukiman melalui metode pembuktian sejarah. Selanjutnya akibat perubahan budaya menyebabkan paham arsitektur juga bergeser sejalan dengan perubahan budaya (Santoso, 2008). Sedangkan hubungan sosial masyarakat yang merupakan praktik sosial yang tengah berlangsung dan berdampak pada struktur pembentukan ruang (Gidden, 1984)

Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode strategy grounded theory research (Glaser. 1967), metode ini dianggap tepat karena riset yang dilakukan harus dapat memberikan dasar yang kuat dari suatu teori. Penelitian difokuskan pada kondisi lingkungan yang terkait dengan bentuk dan pola arsitektural dan ruang-ruangnya antara lain; Desa Bendar, Desa Bakaran, Desa Growong, dan desa lainnya melalui aktor-aktor yang terlibat seperti unsur pemerintah, pengusaha, pedagang, nelayan dan orang-orang yang tinggal di Juwana yang mengalami perubahan lingkungan permukimannya (Spradley, 1979).

Unit analisis adalah pelaku yang berperan di Juwana. Batasan substansi yang dikaji berupa perubahan pola dan bentuk lingkungan permukiman diawali keberadaannya Silugonggo dan pantai pesisir Jawa sebagai sumber kehidupan masyarakat Juwana dan pusat orientasi yang terus berkembang dan berlanjut. Kemudian berkembang ketika kerajaan Mataram memasuki Juwana sebagai lumbung beras pertama ketika menyerang kumpeni ke Batavia. Dilanjutkan dengan kedatangan para pedangan Tiongkok, serta dibukanya jalan raya Pos

oleh Daendels. Partisipan yang dipilih adalah para pengusaha, pedagang, unsur pemerintah, nelayan, dan orang-orang yang tinggal di Juwana yang masih aktif dan yang tidak aktif dalam pekerjaan, dan sampai sekarang masih menempati wilayah tersebut.

Data yang dikumpulkan berupa ‘fokus investigasi’ diarahkan pada para partisipan yang telah dipilih (Gambar 2). Ada dua alur investigasi yang digunakan yaitu: 1) Pengumpulan data fisik wilayah sepanjang tepian Silugonggo dan tepian pantai; 2) Pengkajian arsip kesejarahan Juwana. Berdasarkan investigasi tersebut diharapkan dapat ditemukan perubahan-perubahan yang terjadi di Juwana.

G ambar 2. Kegiatan Wawancara dengan Nara Sumber Pemilik Pabrik Rokok Tapal Kuda Sumber: Data Penulis, 2019

Data, diskusi, dan hasil/temuan

Dilihat dari peta lama keberadaan Juwana mengalami beberapa fase perubahan tata letak dan lingkungannya. Diawali dengan diketemukannya peta abad XII di Google yang diunduh pada tanggal 22 Juni 2018 terlihat bahwa Juwana terpisah dari Pulau Jawa. Juwana masuk dalam wilayah Pulau Muria (Gambar 3).

Gambar 3. Peta Juwana abad XII, ketika Juwana masih terpisah dari Pulau Jawa

Sumber: https://nasirunpurwokerto.wordpress.com/2012/04/27/catatan-kaki-50-ketika-pulau-muria-masih-terpisah-dari-pulau-jawa/diambil 22 Juni 2018. Digambar ulang Peneliti, 2019

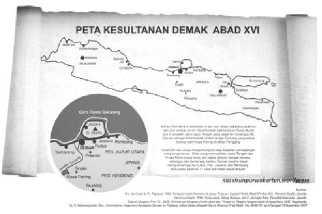

Didapat data berikutnya pada abad XVI masa kerajaan Demak, selat yang memisahkan antara Pulau Muria dan Pulau Jawa semakin sempit (Gambar 4 dan Gambar 5).

Gambar 4. Juwana di abad ke XVI selat yang memisahkan Pulau Muria dan Pulau Jawa semakin sempit

Sumber: https://nasirunpurwokerto.wordpress.com/2012/04/27/catatan-kaki-50-ketika-pulau-muria-masih-terpisah-dari-pulau-jawa/diambil 22 Juni 2018. Digambar ulang Peneliti, 2019

Keterangan:

-

1. Juwana terpisah dari pulau Muria dengan lebar selat sangat jauh

-

2. Juwana terpisah dari pulau Muria dengan lebar selat dekat (mengalami sedimentasi)

-

3. Pulau Muria sudah menyatu dengan Pulau Jawa

G ambar 5. Peta Tata Letak Juwana dari awal diketemukan data dalam peta hingga sekarang

Sumber: Peta dasar diambil di google dimodifikasi Peneliti, 2019

Perubahan yang terjadi tersebut meninggalkan jejak artefak yang menjadi sejarah perkembangan Kota Juwana dari masa ke masa yang bisa diuraikan sebagai berikut;

Juwana terletak pada satu jalur yang dulunya adalah sebuah selat yang memisahkan pulau Jawa dengan pulau Muria di bagian utaranya. Juwana berada pada bagian paling Timur dari Kota Semarang, Demak, Kudus dan Pati.baru kemudian Juwana. Waktu itu Kota Jepara dan Juwana sama-sama sebagai kota pelabuhan. Sempat pula dinyatakan Kota Juwana sebagai lumbung padi kerajaan Mataram yaitu di waktu Sultan Agung menyerang Batavia yang dikuasai oleh Belanda. Beberapa artefak sejarah tersebut masih dapat didapatkan pada makam Bupati Juwana, Sunan Ngerang dan Pulau Seprapat. Berdasarkan aktifitas yang ada di sepanjang sungai Silugonggo, terlihat struktur dan pola ruang yang terbentuk adalah linier mengikuti alur sungai, karena sungai menjadi poros jalan utama kegiatan dari pedalaman ke luar pulau Jawa.

Seperti umumnya kota-kota kerajaan di Pulau Jawa keberadaan alun-alun sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan juga dijumpai di Juwana yang sempat menjadi karesidenan. Keberadaan alun-alun sebagai pusat dan merupakan ruang terbuka dikelilingi oleh Masjid Agung, Pasar, Kantor kecamatan (dulu Karesidenan), membentuk pola ruang yang memusat dengan alun-alun sebagai pusatnya.

Pada masa kolonial Juwana tetap berperan sebagai kota pelabuhan yang semakin meningkat aktifitasnya dikarenakan mulai berdatangan pedagang Tiongkok yang berniaga antara lain opium, dan hasil bumi. Pada abad ke XVI, Juwana menjadi kota pelabuhan yang berperan penting di pulau Jawa. Keberadaan perdagangan Opium dan hasil bumi ini menjadi saksi bahwa Juwana menjadi jalur utara yang sangat penting. Pada masa kolonial Juwana juga terkenal sebagai tempat galangan kapal serta sentra industri kerajinan kuningan. Dan Juwana pernah menjadi kabupaten. Di saat Gubernur Jenderal Daendels

berkuasa dibangun jalan raya pos atau yang dikenal dengan Goter Postweg dari Anyer sampai Panarukan di sebelah selatan alun-alun.

Juwana secara geografis terletak 12 km dari ibukota Kabupaten Pati dan 87 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah Semarang. Juwana berbatasan dengan laut Jawa dan dilalui oleh jalan Pantura juga dibelah oleh Sungai Silugonggo, memiliki luas 55,93 km2 dengan kepadatan 1.709 jiwa/km2. Pada tahun 2016 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 95.597 jiwa dan sekitar 45.000 jiwa tinggal di kawasan perkotaan Juwana. Penduduk mayoritas adalah suku Jawa dengan minoritas etnis Tionghoa yang mendiami wilayah sekitar pusat kota. Juwana tidak pernah sepi kehidupan selama 24 jam terutama di daerah pusat kota sekitar alun-alun.

Juwana mempunyai peranan besar bagi Kabupaten Pati, karena memiliki potensi sebagai pusat industri kerajinan kuningan, industri kerajinan meubel, industri galangan kapal, industri kerajinan batik, pusat perikanan dengan tempat pelelangan ikannya dan industri pengolahan hasil tambak dan laut.

Juwana juga memiliki pelabuhan yang telah berkembang sejak jaman Kerajaan Mataram, Pelabuhan Juwana ini terletak di Desa Bajomulyo dan Pelabuhan Juwana Pos II di Desa Pejaksen-Kudukeras. Kehidupan yang ramai dan sibuk di pelabuhan ini menjadikan berkah bagi warga masyarakat karena banyak yang sukses menjadi nelayan besar. Nelayan di Kota Juwana ini banyak yang makmur dan kaya raya, mereka memiliki rumah gedongan yang besar-besar, juga mobil yang cukup mewah serta kehidupan mewah lainnya.

Pembahasan Struktur dan Pola Ruang Kota Juwana

Struktur dan pola ruang Kota Juwana dapat diuraikan berdasarkan teori morfologi kota, yaitu melalui penelusuran proses dan faktor-faktor perkembangan melalui sejarahnya. Sehingga dengan demikian bisa dijelaskan dan dijabarkan hasil penelusuran tersebut yang dibagi berdasarkan kegiatan masyarakatnya yaitu;

-

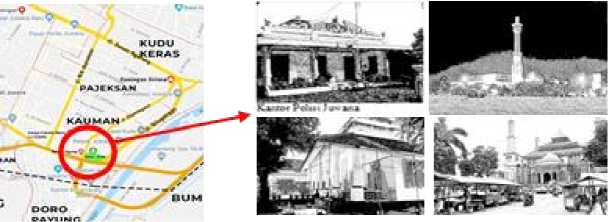

1. Daerah pusat kota, dengan alun-alun sebagai ruang terbuka yang menjadi pusat dari struktur dan pola ruang Kota Juwana (Gambar 6). Keberadaan pusat kota ini sekaligus menjadi kota tua di Desa Kauman dan Desa Doro Payung (Widayati, 2018).

G ambar 6. Peta Tata Letak Alun-alun sebagai Pusat Kota ketika Kerajaan Mataram menjadikan Juwana sebagai Lumbung Beras

Sumber: Peta dasar diambil di google dimodifikasi Pribadi, gambar Pribadi 2019

Kota tua Juwana ditandai dengan keberadaan alun-alun sebagai ruang terbuka dan pusat kota umumnya kota-kota di Pulau Jawa dikelilingi oleh artefak bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur seperti; Kantor Kecamatan Juwana, Kantor Polsek Juwana, Masjid Agung Juwana yang telah mengalami perombakan (Widayati, 2018).

-

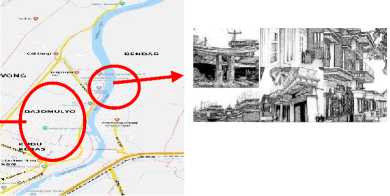

2. Daerah kegiatan Nelayan beraktivitas dan bermukim yang terletak di Desa Bendar dan Desa Bajomulyo (Gambar 7), dengan pelabuhan kapal nelayan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), cold storage, tempat pengolahan ikan (pengasapan dan pengeringan). Juga desa petani Tambak dikenal dengan yang mengolah ikan bandeng presto (Widayati, 2018).

Gambar 7. Peta Tata Letak Desa Bajomulyo dan Desa Bendar di sepanjang Silugonggo Sumber: Peta dasar diambil di google dimodifikasi pribadi, gambar Pribadi 2019

-

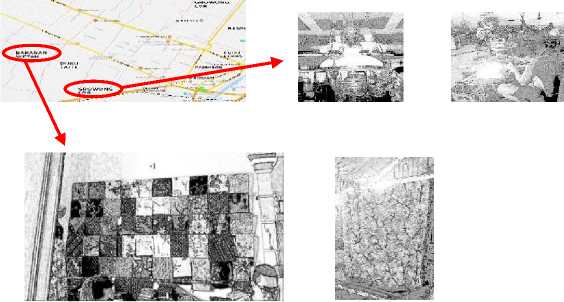

3. Daerah sentra industri, sebagai roda ekonomi masyarakat. Industri kerajinan logam (kuningan) di Desa Kudu keras, desa Pejaksen sampai ke Desa Growong Lor (Gambar 8). Industri pengolahan ikan tambak (bandeng presto) yang kebanyakan berada di Desa Duku Alit. Industri kerajinan Batik Bakaran yang tersebar di Desa Bakaran Wetan (Widayati, 2018).

G a m b a r 8. Peta Tata Letak Growong sebagai wilayah Pengrajin Kuningan dan Bakaran sebagai Pengrajin Batik

Sumber: Peta dasar diambil di google dimodifikasi pribadi, gambar Pribadi 2019

-

4. Daerah yang memiliki nilai historis (kesejarahan) bagi kota dan masyarakat Juwana (Gambar 9), seperti keberadaan makam Bupati Juwana I di Desa Growong Lor tepatnya di Jalan Mangkudipuro, makam Sunan Ngerang di Desa Pekuwon, Pulau Seprapat di Desa Growong Lor (Widayati, 2018).

Gambar 9. Situs Sejarah yang dikeramatkan di Juwana Sumber: Data Pribadi 2019

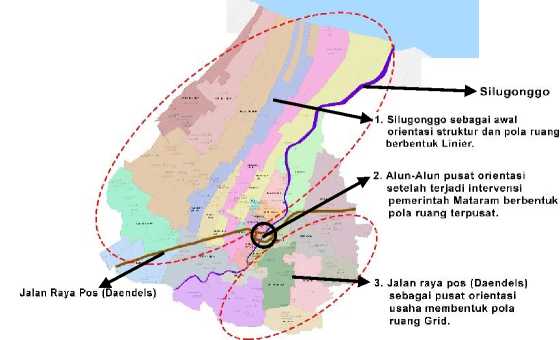

Strukturasi masyarakat Juwana yang berkembang secara pesat dimulai dari nelayan tradisional berkembang menjadi nelayan dengan peralatan yang canggih (cantrang), menjadikan masyarakat Juwana berkembang pesat secara ekonomi (Gidden, 1984), tata ruang Juwana pun ikut berkembang (Gambar 10). Pada awal terbentuknya mengikuti Silugonggo dengan pola linier. Kemudian berkembang menjadi terpusat ketika Kerajaan Mataram mulai menjadikan Juwana lumbung beras dan pusat orientasi alun-alun. Ketika dibuka jalan pos oleh Daendels orientasi mulai berkembang sesuai dengan perkembangan nilai ekonominya.

G ambar 10. Hasil mapping perkembangan Tata Ruang Juwana Sumber: Data Pribadi 2019

Kesimpulan

Perkembangan Kota Juwana secara struktur dan pola ruang sangat erat terkait dengan teori morfologi yang diungkapkan oleh para pakar perkotaan yang menyatakan bahwa artefak-artefak atau warisan sejarah menjadi dasar berkembangnya struktur dan pola ruang Kota Juwana. Selanjutnya juga tampak bahwa struktur dan pola ruang yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang secara turun temurun mewariskan kegiatan usahanya. Struktur kota yang terbentuk cukup menarik, sangat dipengaruhi oleh Silugonggo sebagai jantung kehidupan masyarakat Juwana, yang membentuk struktur ruang linier. Selanjutnya struktur Kota Juwana berubah orientasi dari linier menjadi terpusat dengan titik konsentrasi alun-alun, sebagaimana pola tata ruang karaton di pedalaman. Keberadaan jalan raja pos/Pantura yang melewati selatan alun-alun menjadikan pusat orientasi bisnis berada di sepanjang jalur tersebut. Perkembangan tata ruang permukiman menjadi grid sebagaimana tata ruang permukiman di Eropa.

Rekomendasi

Struktur dan Pola Ruang Kota Juwana yang terbentuk berdasarkan kehidupan masyarakat yang berkembang sejak terbentuknya Kota Juwana sampai dengan saat ini memiliki kearifan lokal sebagai nelayan yang terus berkembang dan terjadi diversifikasi usaha berdampak pada struktur dan pola ruang kotanya. Hal ini perlu dipertahankan sebagai aset budaya dan pelestarian kawasan dimana peranan pemerintah daerah segera mungkin menyusun aturan tentang struktur dan tata ruang yang sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Denzin, Norman K., dan Yvonna S. L. (2009). Handbook of Qualitative Research (terjemahan; Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Disunting Saifuddin Zuhri Qudsy). Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farkhan, A. (2002). Perubahan bentuk dan struktur Lingkungan Permukiman di Baluwerti Surakarta. Semarang: Magister Arsitektur Universitas Diponegoro.

Fitriana, E.D., Supriyono, B., Nurani, F. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(2), 217-213.

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration. USA: University of California Press.

Glaser, B. (1967). The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis. Dalam B. Graser dan A. Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.

Groat, L., and Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Hanan, H. (2002). Urban Heritage Preservation Method. Practical Course on Planning and Design Methods for Historical Urban Heritage Area. Colaboration of TU Darmstadt and Trisakti University.

Handinoto. (2010). Arsitektur dan Kota-kota di Jawa Pada Masa Kolonial. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Heryanto, B. (2010). Roh dan Citra Kota: Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik. Surabaya: Brilian International.

Kompas. (2008). Bendar, Pengecualian Sebuah Desa Nelayan. Kompas.com-23/08/2008. 06.35 WIB

Santoso, J. (2008). Arsitektur-kota Jawa Kosmos, Kultur & Kuasa. Jakarta: Magister Teknik Perencanaan Universitas Tarumanagara.

Widayati, N., Surya, R., Theresia B. J., Ninawati. (2017). Kajian Permukiman di Juwana (Tinjauan Pola Makro Kotanya). Jakarta: Direktorat Penelitian dan PKM Untar.

Widayati, N., Surya, R., Theresia B. J., Ninawati. (2018). Kajian Permukiman di Juwana (Tinjauan Terhadap Karakter Permukiman). Jakarta: Direktorat Penelitian dan PKM Untar

52

SPACE - VOLUME 7, NO. 1, APRIL 2020

Discussion and feedback