Aspek Komunitas dan Institusi dalam Resiliensi Kampung Kota Yogyakarta

on

RUANG

SPACE

ASPEK KOMUNITAS DAN INSTITUSI DALAM RESILIENSI KAMPUNG KOTA YOGYAKARTA

Oleh: Imelda I. Damanik1, Bakti Setiawan2, M. Sani Roychansyah3, Sunyoto Usman4

Abstract

Urban Kampung is an urban area with distinctive characters. The symbols as a poor, dense, and slum area, put the urban kampung as a high priority task for the government to solve. But besides that, the urban kampung demonstrates the capacity of the local community and institutions. Vulnerability aspects embedded with capacity aspects, build configuration that complements one to another, and build the distinctiveness in the context of resilience. As part of the urban area, urban kampung has to bring out its local resilience value to support urban resilience. This paper will provide an analysis of the resilience’s value by measuring the aspects of the communities and institutions of urban kampung in Yogyakarta. This research was conducted by distributing questionnaires that are compiled on a Likert scale in five urban kampungs in Yogyakarta City. The results are analyzed using the Principle Component Analysis (PCA), which will show the genetics distance and the relation between variables of the community aspects and the institutional aspects of the urban kampung. The PCA’s outcome of community and institutional aspects will be useful in designing public spaces in urban kampung as an effort to increase urban resiliency.

Keywords: urban kampung; community; institution; resilience; principal component analysis

Abstrak

Kampung Kota adalah ruang perkotaan yang memiliki karakter yang khas. Simbol miskin, padat dan kumuh membentuk kampung kota menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota. Namun disamping itu, kampung kota hadir dengan kekuatan komunitas dan institusi lokalnya. Aspek-aspek pembentuk kerentanan (vulnerability) berdampingan dengan aspek-aspek pembentuk kapasitas (capacity), saling mengisi dan membentuk kekhasan dalam konteks resiliensi. Sebagai bagian dari wilayah perkotaan, kampung harus menunjukkan nilai seberapa resiliensi aspek-aspek tersebut. Tulisan ini akan memberikan telaah mengenai perhitungan nilai resiliensi aspek komunitas dan institusi kampung kota di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuestioner yang disusun dengan skala Likert di 5 kampung kota di Yogyakarta. Hasilnya kemudian akan dianalisis dengan Komponen Fundamental (Principal Component Analysis, PCA), yang akan menunjukkan jarak genetika dan relasi antara variabel aspek komunitas dan aspek institusi kampung kota. Temuan komponen fundamental aspek komunitas dan institusi akan bermanfaat dalam mendesain ruang publik dalam kampung kota dalam upaya peningkatan resiliensi kota.

Kata kunci: kampung kota; komunitas; institusi; resiliensi; analisis komponen fundamental

Pendahuluan

Perencanaan kawasan perkotaan kini harus menjadikan resiliensi menjadi konsep yang harus diwujudnyatakan, sesuai dengan HYOGO 2012. Kota sebagai lingkungan buatan yang penuh dengan aktivitas manusia, membentuk resiko tinggi teradap bencana yang mengakibatkan kerugian besar, baik lingkungan fisik maupun korban manusia. Untuk itu, kota perlu melakukan pemetaan kerentanan (vulnerability), kapasitas (capacity), area terpapar (exposure) dan resiko bahaya (hazard) yang ada (UNISDR, 2013). Istilah resiliensi pada wilayah perkotaan digunakan untuk menggambarkan kemampuan ketika mengalami gangguan baik dari internal maupun dari eksternal, dalam bentuk kemampuan mengubah sistem sosio-ekological, beradaptasi dan bertransformasi (Carpenter, dkk. 2005) dalam menghadapi perubahan dala berbagai skala dan berbagai kerangka waktu (Holling & Gunderson, 2002). Kemampuan menghadapi ketidakpastian (uncertainty) diharapkan dapat memunculkan kekuatan sosial, ekonomi dan lingkungan binaan yang baru (Raco & Sweet, 2009) yang sesuai dengan kondisi pasca gangguan.

Di sisi lain wilayah perkotaan di Indonesia, tumbuh area permukiman informal yang dikenal dengan nama kampung kota (Budiarto, 2003). Permukiman ini telah menjadi penelitian diberbagai bidang karena jika berbicara kampung kota maka akan membicarakan orang-orang yang tinggal di dalamnya (Guiness, 1991), interaksi yang berkaitan dengan strata dan sejarah masyarakat (Newberry, 2008) dan letak kampung dalam wilayah administrasi kota (Krausse dalam Budiarto, 2003). Ketiga hal tersebut memberikan kesempatan bagi kampung kota berkembang, bertahan dan menjadi resilien.

Nilai kapasitas kampung kota ternyata ada pada interaksi warga yang tinggal di dalamnya, baik interaksi ke dalam (sesama warga kampung) maupun dengan pihak luar. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana organisasi lokal yang ada di dalam kampung berperan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, terutama dalam hal pemahaman akan mitigasi bencana dalam upaya meningkatkan resliensi kampung kota terhadap ketidakpastian (uncertainty). Aspek yang akan dicermati adalah aspek institusi dan aspek komunitas, yang pada awalnya dilihat sebagai pembentuk karakter nilai masyarakat kampung yang harmonis, toleran, rukun dan selalu bergotong royong.

Dalam konteks resiliensi yang dapat diterapkan secara praktis di proses perencanaan (Irajifar, 2013), aspek institusi dan aspek komunitas harus dapat diukur dan ditakar secara kuantitatif. Perhitungan akan memberikan informasi seberapa kemampuan kapasitas yang dimiliki oleh kampung dan variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan tersebut. Sehingga resiliensi kampung kota dapat terwujud dengan pemahaman yang lebih terukur dari aspek-aspek pembentuknya.

Tulisan ini menitikberatkan penelitian pada aspek institusi dan aspek komunitas yang ada di kampung kota. Susunan informasi aspek institusi dan aspek komunitas dibutuhkan untuk menentukan posisi resiliensi kampung kota terutama dalam penyediaan ruang untuk interaksi antar warga dan dengan pihak luar. Pemahaman akan informasi ini akan menjadi dasar bagi warga kampung, pemerintah dan pihak lainnya untuk memetakan cetak biru perencanaan dan perancangan kampung kota di masa yang akan datang.

Review Literatur

Penelitian ini membahas kampung kota dari sisi resiliensi. Aspek resiliensi yang dikaji adalah aspek institusi dan aspek komunitas.

Kajian tentang resiliensi menjadi penelitian ahli rancang kota karena kajian ini sangat dekat dengan isu keberlanjutan kehidupan dan ruang hidup manusia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan pendapat Twigg (2007) untuk menjabarkan karakter kota yang memiliki kapasita untuk tetap berdiri atau menyerap segala akibat yang disebabkan oleh bencana, dengan proses bertahan ataupun beradaptasi yang ditunjukkan dengan kemampuan tetap menggelola dan menjalankan fungsi dan struktur dasar kota selama terjadinya krisis, serta kemampuan untuk memantul kembali ke kondisi yang lebih baik dan pulih dari peristiwa dan kejadian bencana. Karakter tersebut telah berkembang ketataran kajian terapan (Sharifi dan Yamagata, 2016) artinya konsep resiliensi dapat dijembatani dengan menyusun variabel dan indikator yang kontekstual dengan wilayah kajian. Hasilnya adalah informasi target resiliensi yang spesifik dan proses penyusunan program resiliensi yang konkrit (Irajifar, dkk., 2013).

Dorongan agar konsep resiliensi diarahkan menjadi level unit aksi untuk bertransformasi dan mampu menghadapi berbagai kondisi ketidakpastian (Twigg, 2007) (Carpenter, dkk., 2005) merupakan jawaban untuk kondisi masa kini. Program pengurangan resiko bencana dihasilkan melalui intervensi pada tahap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan (Cutter, dkk., 2010). Penerapan konsep resiliensi tidak saja terukur, tetapi sebuah aksi yang mampu mendorong warga untuk turut berpartisipasi dalam kegiatannya (UNISDR, 2012) dengan membangun paguyupan lokal yang memahami posisi masing-masing dalam kegiatan pengurangan resiko bencana dan kesiapan menghadapi bencana. Partisipasi warga kota merupakan bagian yang menyatukan teori dan aksi resiliensi, sehingga menghasilkan perubahan dari sikap dan pengambilan keputusan bersama.

Aspek yang akan diukur pada penelitian ini adalah institusi dan komunitas, sebagai wadah bagi warga untuk melakukan partisipasi dalam program pengurangan resiko bencana (Damanik, dkk., 2017). Bentuk organisasi yang ada di dalam masyarakat yang memberikan informasi interaksi antar organisasi dalam satu wilayah dan dengan organisasi luar, sebagai bentuk pengurangan resiko bencana dengan penguatan jaringan kerjasama.

Kampung adalah bagian kota yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika tatanan sosial ekonomi dan tata ruang sejak awal kota Yogyakarta terbentuk. Kampung kota Yogyakarta telah berkembang menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan temuan Sullivan (1986), yang membaginya menurut mayoritas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Perkembangan kampung kota di Yogyakarta didorong oleh dinamika kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata dan kota budaya.

Kampung adalah sebuah wilayah kota yang memiliki kekhaskan fungsi, simbol dan entitas, yang memberikan gambaran karakter sejarah. Sosial, budaya dan ekonomi. Fungsi, simbol dan entitas kampung kota merupakan bagian dari proses kampung kota untuk bertahan

menghadapi ketidakpastian (uncertainty) yang dapat dilihat dari pola-pola aktivitasnya (Damanik, dkk., 2016). Kerentanan wilayah kampung kota dibentuk oleh keterbatasan fasilitas fisik (Maharika, 2011), finansial (Budiharjo, 1992) dan kekumuhan (Turner, 1972). Kapasitasnya dapat dilihat dari nilai-nilai yang diterapkan dalam bermasyarakat, seperti rukun (Rahmi, dkk. 2001), harmoni (Guiness, 1986) dan mengandalkan gotong royong (Sullivan, 1986). Sedangkan exposure kampung kota biasanya berada di wilayah sisa pembangunan formal atau di lahan dengan status legal formal yang belum pasti (Dovey, 2015). Kondisi yang demikian mendudukkan kampung kota pada posisi wilayah memiliki resiko bencana yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Wilayah yang padat, kampung kota memiliki keterbatasan ruang dalam melakukan penyesuaian dalam konteks kebencanaan (disaster) dan ketidakpastian (uncertainty). Mengingat bahwa kampung kota memiliki kerentanan bencana yang beragam, sebagai akibat dari perpaduan lokasi yang berbahaya (bantaran sungai) yang berdampingan dengan komunitas yang rentan (miskin, pendidikan terbatas, kumuh dan padat) (Cannon & Mueller-Mahn, 2010).

Interaksi yang terjadi di berbagai level kehidupan warga kampung kota menghasilkan nilai-nilai (Usman, 2015) yang membangun karakter entitas ruang kampung kota. Ruang-ruang yang dihasilkan dalam proses berinteraksi pada level institusi maupun komunitas berkaitan dengan faktor pembentuk resiliensi (Cannon & Mueller-Mahn, 2010), baik sebagai pembentuk aspek kapasitas (capacity), kerentanan (vulnerability) maupun wilayah yang terpapar (exposure). Interaksi yang sedemikian merupakan bagian dari proses beradaptasi warga kampung dari budaya bermukim di desa dengan kebutuhan hidup di daerah perkotaan. Kondisi yang dihasilkan dari interaksi ini merupakan jawaban cara bertahan untuk hidup di tempat yang penuh dengan tekanan finansial, sosial dan budaya.

Metode

Penelitian aspek institusi dan aspek komunitas dalam resiliensi kampung kota adalah penelitian kuantitatif yang diolah dengan menggunakan program computer. Data penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang disusun untuk menggali pendapat responden mengenai aspek institusi dan aspek komunitas sebagai pembentuk resiliensi kampung kota. Susunan penilaian resiliensi harus jelas dan mudah bagi warga kampung agar data yang diperoleh mewakili kondisi aspek institusi dan aspek komunitas yang sebenarnya.

Penelitian dilakukan di 5 kampung kota di Yogyakarta, yaitu: kampung Ngampilan, Pakuncen, Suryatmajan, Kawangwaru dan Pandean. Jumlah responden sebanyak 197, dengan unit penelitian adalah keluarga (berdasarkan kartu keluarga). Kuesioner disusun dengan skala Likert (Risnita, 2012) untuk mengetahui nilai resiliensi setiap kampung. Hasil kuesioner akan diolah dengan menggunakan program SPSS, dengan menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA) (Roychansyah, dkk., 2005) (Gonzales, dkk., 2018). Menggunakan kriteria Kaiser untuk memfilter eigenvalues penyusun matriks. Nilai-nilai matriks dirotasi dengan Varimax dengan metode Kaiser Normalization.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Pengukuran Aspek Institusi dan Aspek Komunitas

|

Aspek Institusi |

Aspek Komunitas | ||||

|

Atribut |

Variabel |

Indikator |

Atribut |

Variabel |

Indikator |

|

INS1 |

Keaktifan organisasi yang diikuti |

Ragam organisasi yang diikuti oleh responden |

K1 |

Kegiatan bersama warga |

Ragam interaksi yang terjadi di kampung kota |

|

INS2 |

Keterlibatan organisasi (no.1) dalam perencanaan wilayah |

Jumlah organisasi lokal kampung dalam proses perencanaan wilayah |

K2 |

Pelaksanaan kegiatan bersama |

Ragam interaksi yang terjadi di kampung kota |

|

INS3 |

Organisasi perencanaan wilayah |

Keberadaan organisasi perencanaan wilayah dan jejaringnya |

K3 |

Fasilitas yang tersedia untuk kegiatan bersama |

Ragam, jumlah dan kualitas fasilitas |

|

INS4 |

Keterlibatan responden dalam perencanaan wilayah |

Partisipasi responden dalam proses perencanaan wilayah |

K4 |

Keaktifan kegiatan keagamaan |

Ragam dan frekuensi |

|

INS5 |

Bentuk partisipasi perencanaan wilayah |

Ragam bentuk partisipasi dalam perencanaan wilayah |

K5 |

Fasilitas yang tersedia untuk kegiatan keagamaan |

Ragam, jumlah dan kualitas fasilitas |

|

INS6 |

Pelatihan mitigasi bencana |

Frekuensi pelatihan |

K6 |

Pendatang atau penduduk asli |

Lama tinggal |

|

INS7 INS8 |

Kerjasama pelatihan kebencanaan Organisasi penanganan bencana |

Jumlah institusi eksternal yang terlibat Keberadaan organisasi penanganan bencana dan jejaringnya |

K7 |

Asuransi |

Kepemilikan, ragam jenis resiko |

Sumber: Analisa Penulis (2019)

Diskusi

Posisi kota Yogyakarta yang berada di antara Gunung Merapi dan Pantai Selatan yang memiliki gerakan yang cukup aktif, sehingga rentan terhadap bencana gempa, letusan gunung, banjir lahar (Damanik, dkk., 2018). Kampung yang menjadi daerah studi adalah kampung Pakuncen, Ngampilan, Suryatmajan, Karangwaru dan Pandean. Selain mewakili kerentanan terhadap bencana, kampung-kampung tersebut juga mewakili site kampung dalam wilayah geografis kota Yogyakarta, kampung yang mewakili site pusat kota, tengah kota dan tepi kota Yogyakarta.

Pada aspek institusi, penggalian informasi diarahkan pada organisasi yang diikuti oleh responden, terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan institusi luar. Kegiatan yang membangun resiliensi kawasan berkaitan dengan bencana adalah kegiatan perencanaan wilayah yang terkait dengan pengurangan resiko bencana. Sedangkan aspek komunitas menggali bagaimana warga kampung berinteraksi dengan sesama warga, terutama dalam pola-pola interaksi dala melaksanakan kegiatan bersama, baik dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan terjadwal (Tabel 1).

a. Perhitungan Resiliensi dengan Skala Likert

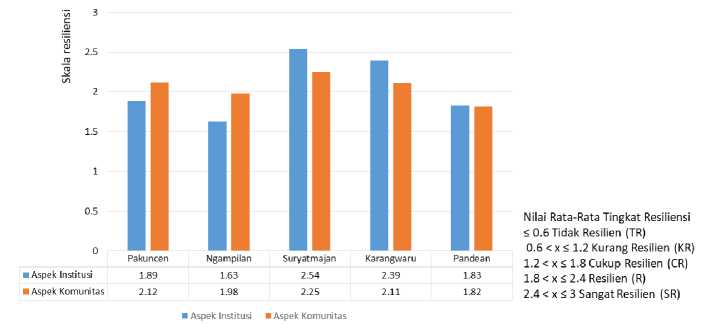

Gambar 1. Diagram Tingkat Resiliensi Institusi dan Komunitas Kampung Kota Yogyakarta Sumber: Analisa Penulis, 2019

Hasil perhitungan skala Likert memberikan informasi seberapa resilien ke-5 kampung kota tersebut (Gambar 1), namun tidak memberikan informasi mengenai aspek yang paling utama dalam pembentukan resiliensi pada aspek institusi dan komunitas. Untuk itu penelitian dilanjutkan untuk mendapatkan komponen fundamental pembentuk resiliensi aspek institusi dan aspek komunitas.

Hasil survey yang disusun dengan perhitungan Likert menunjukkan bahwa kampung Suryatmajan adalah kampung yang memiliki tingkat sangat resilien (SR) dari aspek institusi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden memiliki informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai institusi yang ada di dalam lingkungan kampung. Resiliensi dapat diukur dari kemampuan responden dalam menjelaskan jaringan dan program yang disusun bersama dengan institusi luar kampung. Kampung Suryatmajan telah memiliki jaringan yang cukup luas dengan pemerintah, dengan institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal perencanaan wilayah kampung secara umum dan perencanaan mitigasi bencana. Tingkat partisipasi dapat dilihat dari pemahaman responden akan fungsi dan kedudukan masing-masing organisasi. Sebagai contoh, dari informasi di lapangan, Kampung Suryatmajan adalah salah satu tempat percontohan nyamuk wolbachia, untuk mengurangi resiko demam berdarah. Hal ini menunjukkan kesiapan warga kampung Suryatmajan dalam menerima program program pengurangan resiko penyakit demam berdarah, dengan mengambil resiko menjadi wilayah percontohan. Sedangkan Kampung Karangwaru memiliki nilai resilien (R) karena jaringan dengan instansi yang memiliki kompetensi pendampingan mitigasi bencana belum terjalin secara luas, informasi hanya diketahui oleh orang tertentu dan masih tergantung pada program pemerintah. Kampung Pakuncen mendapatkan nilai resilien (R), dari informasi telah memiliki kekuatan dalam organisasi lokal, terutama perencanaan, namun harus membuka peluang kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan mitigas bencana dan membentuk kelompok lokal yang fokus pada mitigasi bencana. Kampung Pandean juga mendapatkan nilai Resilien (R) dengan penekanan pada membangkitkan kembali organisasi lokal perencanaan wilayah sehingga partisipasi warga dapat ditingkatkan melalui informasi yang utuh menyeluruh. Hasil diskusi dengan beberapa informan

menyebutkan bahwa banyak program diserahkan pada BKM. Terakhir kampung Ngampilan mendapatkan nilai cukup resilien (CR), karena perencanaan wilayah adalah tugas BKM. Belum ada organisasi lokal yang fokus pada perencanaan wilayah dan perencanaan mitigasi bencana. Jejaring belum dibuka optimal, kebanyakan program berkaitan dengan program pemerintah. Pendampingan dari LSM telah ada, namun belum mengarah pada pertukaran pengetahuan dan informasi yang seimbang.

Seluruh kampung memiliki nilai rata-rata resilien (R) pada aspek komunitas, dengan rentang nilai 1,82 – 2,25. Hal ini memberikan informasi bahwa interaksi antar warga dan fasilitas untuk melakukan pertemuan dan kegiatan komunitas sudah baik. Lama tinggal warga memberikan infomasi bahwa intensitas interaksi warga daala komunitas kampung telah berlangsung cukup lama, sekitar lebih dari 20 tahun. Perencanaan di masa depan, sebuah keputusan pengurangan resiko dengan memiliki asuransi kesehatan BPJS masih minim.

Perhitungan Likert (gambar 1) memberikan informasi seberapa resilien kondisi eksisting setiap kampung lokasi studi. Namun tidak memberikan informasi mengenai aspek yang paling utama dalam pembentukan resiliensi pada aspek institusi dan komunitas. Untuk itu penelitian dilanjutkan untuk mendapatkan komponen fundamental pembentuk resiliensi pada aspek institusi dan aspek komunitas. Tahap berikutnya adalah mengolah hasil kuesioner untuk mendapatkan dialog antar variabel agar dapat memunculkan aspek utama yang menentukan resiliensi kampung pada aspek institusi dan komunitas.

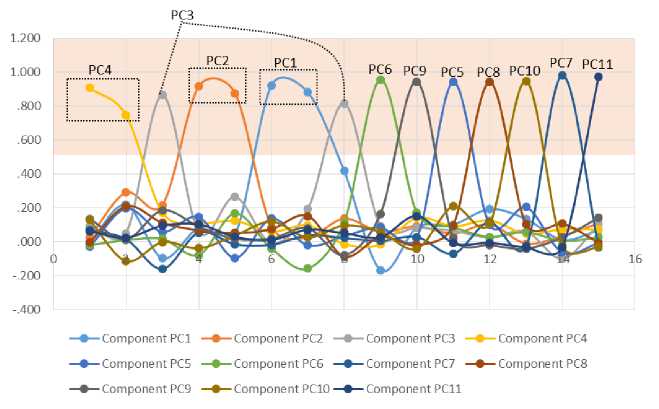

Gambar 2. Diagram Scatter dari Matriks Rotasi PCA dengan Menunjukkan Nilai yang Signifikan Sumber: Analisa Penulis, 2019

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Principle Componen Analysis (PCA) dari program SPSS, sehingga didapatkan dialog antar variabel yang menghasilkan angka yang menunjukkan kolerasi antar variabel. Nilai signifikan yang digunakan adalah nilai kolerasi ≥0,5 dan ≥-0,5, kemudian dicermati nilai yang muncul dari dialog variabel-variabel pembentuk komponen fundamental resiliensinya (Gambar 2).

Tabel 2. Nilai Komponen Fundamental dari hasil SPSS Rotated Component Matrixa

Component

|

PC1 |

PC2 |

PC3 |

PC4 |

PC5 |

PC6 |

PC7 |

PC8 |

PC9 |

PC10 |

PC11 | |

|

INS1 |

-.007 |

.025 |

.091 |

.905 |

-.031 |

-.021 |

.069 |

-.005 |

.134 |

.127 |

.062 |

|

INS2 |

.216 |

.290 |

.048 |

.745 |

.194 |

.008 |

.014 |

.208 |

.013 |

-.115 |

.023 |

|

INS3 |

-.098 |

.214 |

.862 |

.171 |

.057 |

.016 |

-.161 |

.111 |

.184 |

-.003 |

.094 |

|

INS4 |

.078 |

.915 |

.058 |

.109 |

.144 |

-.079 |

.053 |

.066 |

.088 |

-.040 |

.101 |

|

INS5 |

.044 |

.874 |

.264 |

.122 |

-.097 |

.166 |

-.016 |

.050 |

.016 |

.036 |

.028 |

|

INS6 |

.921 |

.087 |

-.010 |

.058 |

.135 |

-.042 |

-.019 |

.074 |

.017 |

.118 |

.011 |

|

INS7 |

.880 |

.025 |

.190 |

.095 |

-.023 |

-.159 |

.036 |

.151 |

.079 |

.024 |

.070 |

|

INS8 |

.416 |

.135 |

.814 |

-.015 |

.032 |

.113 |

.021 |

-.088 |

-.080 |

.095 |

.050 |

|

K1 |

-.168 |

.058 |

.088 |

-.017 |

.084 |

.953 |

.005 |

.027 |

.164 |

.057 |

.026 |

|

K2 |

.082 |

.090 |

.082 |

.140 |

.022 |

.169 |

.027 |

-.020 |

.942 |

-.042 |

.151 |

|

K3 |

.100 |

.047 |

.063 |

.090 |

.939 |

.085 |

-.071 |

.096 |

.022 |

.209 |

-.009 |

|

K4 |

.191 |

.102 |

.025 |

.125 |

.098 |

.028 |

.116 |

.939 |

-.020 |

.106 |

-.007 |

|

K5 |

.133 |

-.012 |

.060 |

.045 |

.203 |

.056 |

-.027 |

.101 |

-.041 |

.945 |

-.033 |

|

K6 |

.010 |

.034 |

-.101 |

.073 |

-.064 |

.004 |

.979 |

.105 |

.024 |

-.026 |

-.032 |

|

K7 |

.067 |

.108 |

.101 |

.071 |

-.008 |

.025 |

-.033 |

-.006 |

.141 |

-.031 |

.972 |

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.

Sumber: Analisa Penulis (2019)

Dari hasil koesioner didapatkan bahwa responden masuk ke dalam organisasi kampung agar dapat terhubung dengan institusi dari luar, seperti: pemerintah, akademisi, LSM dan pihak-pihak lainnya. Organisasi yang berkaitan dengan perencanaan wilayah menjadi fokus pada aspek institusi. Hal ini terkait pula dengan perencanaan wilayah yang berkaitan dengan perencanaan pengurangan resiko bencana. Keterkaitan atau memiliki hubungan yang mutualisme dengan pihak luar kampung memberikan peluang dalam proses peningkatan pengetahuan mengenai ruang, baik dalam pelayanan privat (hunian) maupun ruang publik (ruang bersama). Dengan demikian, kampung mendudukan dirinya pada institusi yang memahami dinamika perubahan dan memiliki kesadaran untuk membangun jaringan dengan pihak luar agar lebih mampu dalam menghadapi segala kemungkinan berubahan (uncertainty).

Dari Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak institusi yang bekerjasama dengan organisasi kampung kota, maka akan semakin banyak kegiatan pengembangan SDM, finansial dan lingkungan binaan (infrastruktur dan fasilitas fisik lainnya) yang dapat dilakuan. Kualitas institusi kampung kota tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan organiasasi lokal dengan instansi eksternal, tetapi juga ragam organisasi eksternal yang bekerjasama dengan kampung kota, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara menyeluruh, meliputi elemen fisik maupun non fisik.

Gambar 3. Diagram Hubungan Institusi Internal dan Institusi Eksternal Kampung Kota Sumber: Analisa Penulis, 2019

Aspek komunitas memberikan informasi bagaimana responden menunjukkan dirinya masuk pada komunitas di kampung kota. Aspek komunitas memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai keterlibatan responden dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga kampung dilakukan dengan semangat kegotongroyongan. Selain itu, kegiatan juga dilakukan dengan maksud dengan pengembangan diri sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan warga. Sebaran informasi terjadi pada saat interaksi antar warga dalam kelompok komunitas terjadi. Komunitas ini dapat berupa arisan tingkat RT/RW, perkumpulan lansia, kelompok jam belajar masyarakat dan siskamling.

Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa komunitas selalu ada di dalam lingkungan kampung kota adalah komunitas berbasis keagamaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ibadah, tidak selalu menggunakan fasilitas rumah ibadah. Ruang-ruang yang digunakan juga beragam, tergantung pada karakter ibadah yang akan dilakukan; misalnya agama warga kampung, jumlah warga yang akan beribadah. Sehingga berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, warga memberikan waktu dan kerelaan ruang privatnya digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan.

Kepemilikan asuransi merupakan indikator masyarakat yang merencanakan masa depan, misalnya untuk pendidikan dan jaminan kesehatan. Beberapa jenis asuransi yang dikelola oleh pemerintah menyasar komunitas tertentu, sehingga warga kampung yang menjadi target asuransi akan diberikan sosialisasi mengenai cara mengakses dan manfaatnya bagi warga dengan karakter tertentu. Umumnya informasi ini beredar dari satu anggota komunitas ke anggota lainnya. Sehingga dibutuhkan ruang-ruang yang memberikan akses untuk informasi dan penyebaran informasi.

Tabel 3. Variabel Baru hasil olah PCA dan Kebutuhan Ruang

|

Hasil PCA |

Variabel baru |

Kebutuhan Ruang |

|

PC1 dibentuk oleh |

Membangun jaringan dan bekerjasama |

Ruang pertemuan, ruang |

|

INS6+INS7 |

dengan institusi penanggulangan bencana |

simulasi indoor dan outdoor. |

|

PC2 dibentuk oleh |

Partisipasi warga dalam perencanaan |

Ruang pertemuan, ruang |

|

INS4+INS5 |

wilayah |

informasi. |

|

PC3 dibentuk oleh |

Keaktifan organisasi perencanaan wilayah |

ruang pertemuan, ruang |

|

INS3+INS8 |

dan organisasi penanggulangan bencana |

simulasi, ruang workshop, ruang sekretariat |

|

PC4 dibentuk oleh |

Keikutsertaan organisasi non perencanaan |

Ruang pertemuan, ruang diskusi, |

|

INS1+INS2 |

dalam proses perencanaan penanggulangan bencana |

ruang informasi |

|

PC5 dibentuk oleh K3 |

Fasilitas bersama (fasilitas umum) |

Titik simpul, ruang terbuka, ruang bersama |

|

PC6 dibentuk oleh K1 |

Kegiatan untuk berinteraksi warga |

Titik simpul, ruang terbuka, ruang bersama |

|

PC7 dibentuk oleh K6 |

Lama tinggal |

Ruang antar hunian |

|

PC8 dibentuk oleh K4 |

Keaktifan organisasi keagamaan |

Ruang Ibadah |

|

PC9 dibentuk oleh K2 |

Frekuensi kegiatan bersama |

Titik simpul, ruang terbuka, ruang bersama |

|

PC10 dibentuk oleh K5 |

Fasilitas kegiatan keagamaan |

Ruang Ibadah |

|

PC11 dibentuk oleh K7 |

Akses untuk asuransi |

Ruang pertemuan, ruang informasi |

Sumber: Analisa Penulis (2019)

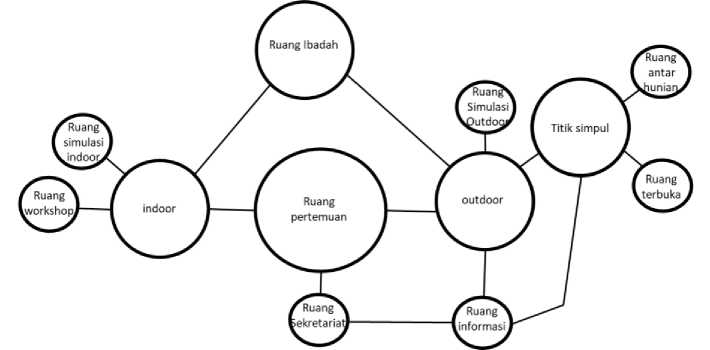

Kedua aspek tersebut memiliki kebutuhan ruang yang sama; ruang-ruang yang memungkinkan proses interaksi dapat terjadi. Ruang pertemuan, baik indoor maupun indoor dibutuhkan dalam pertemuan yang diadakan oleh institusi maupun komunitas, sehingga ruang ini menjadi kebutuhan pokok PC yang berhubungan dengan jalinan organisasi dan interaksi antar warga (tabel 3). Sedangkan titik simpul lebih mewadahi penyediaan ruang interaksi informal sesama warga, dengan penggunaan yang sangat fleksibel. Ruang ibadah, dalam konteks institusi adalah bangunan dengan fungsi formal, di mana terdapat aturan yang mengikat terkait program ruang dan penggunaan ruang yang harus sesuai dengan aturan ibadah baku. Sedangkan dalam konteks komunitas, ruang ibadah merupakan ruang untuk melakukan ibadah yang lebih disesuaikan pada kebutuhan masing-masing komunitas, sehingga ruang yang digunakan lebih informal; misalnya: rumah warga, ruang serba guna dan lapangan terbuka.

Multifungsi ruang dan fleksibilitas dalam pemanfaatan ruang menjadi prioritas dalam perencanaan penataan ruang-ruang di kampung kota, mengingat keterbatasan lahan merupakan bagian dari pembentuk kerentanan (vulnerability). Semakin multifungsi dan semakin fleksibel pemanfaatannya, maka diharapkan membentuk ruang yang semakin kompak (compact). Multifungsi yang dapat dilihat pada masa kini terlihat kumuh, karena penggabungan fungsinya tidak terukur, sehingga harus diarahkan sesuai dengan hubungan dan kedekatan fungsi seperti yang ada di gambar 4. Semakin besar lingkarannya, maka ruang tersebut memiliki nilai multifungsi dan fleksibilitas yang tinggi.

Gambar 4. Diagram Ruang yang dibutuhkan dalam Aspek Institusi dan Aspek Komunitas Sumber: Analisa Penulis, 2019

Kekompakan (compactness) ruang dalam proses interaksi terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan perilaku yang membangun kesadaran (awareness). Strategi pengurangan resiko bencana dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran warga kampung akan bahaya (hazard) dan kondisi ketidakpastian (uncertainty), baik yang dihasilkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Gambar 5. Diagram Tingkat Resiliensi yang dibentuk oleh Kebutuhan Ruang Aktifitas Institusi dan Komunitas di Kampung Kota

Sumber: Analisa Penulis, 2019

Dengan demikian, yang menjadi pembentuk resiliensi kampung kota dalam konteks intitusi dan komunitas adalah hubungan antara keaktifan organisasi/institusi yang ada di kampung kota dan organisasi/institusi di luar kampung kota dengan kualitas ruang yang dibutuhkan atau yang dihasilkan dalam proses interaksi. Resiliensi yang tertinggi terjadi apabila ruang-ruang menjadi tempat interaksi yang bersinergi, yang memberikan kesempatan pertukaran informasi dan pengetahuan sehingga memunculkan kesadaran berperilaku pengurangan akan resiko bencana. Selain itu, proses interaksi juga memberikan peluang dalam

regenerasi pemimpin, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara informal menjadi proses kaderisasi kepemimpinan. Resiliensi menjadi stagnan, apabila kegiatan dan program-program yang ada di dalam organisasi menjadi rutinitas saja, belum terjadi transformasi pemikiran yang mengubah perilaku. Tingkat resiliensi menjadi rendah apabila kegiatan dan interaksi sangat tergantung pada pihak luar, warga kampung kota hanya menunggu kedatangan dan permintaan dari institusi luar kampung kota.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Resiliensi menjadi penting dalam perencanaan kampung kota karena sebagai kawasan yang tumbuh informal, kampung kota memiliki berbagai keterbatasan fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur. Namun secara nyata kampung kota dapat terus bertahan dari waktu ke waktu memberikan indikasi bahwa kampung kota memiliki pola resiliensi yang berbeda dengan resiliensi perkotaan pada umumnya. Pengukuran resiliensi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat resiliensi kampung kota dan pengolahan data dengan komponen fundamental dilakukan untuk menemukan persinggungan variabel pembentuk resiliensi kampung kota.

Membangun resiliensi kampung kota dimulai dari kemampuan kampung menempatkan diri sejajar dengan institusi lain. Hal ini dapat terjadi apabila interaksi di dalam kampung kota, interaksi antar warga telah terjalin dengan harmonis dan membuahkan kerukunan. Kesejajaran dengan institusi lain akan memberikan ruang bagi warga untuk belajar dan memperbaharui pengetahuan, terutama membangun kesadaran akan wilayah kampung kota yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana dan ketidakpastian kondisi perkotaan

Institusi kampung dan kolaborasi dengan institusi dari luar kampung harus menghasilkan transformasi perilaku dan memproduksi nilai baru di dalam masyarakat. Transformasi ini dapat dilihat dari bagaimana kampung tersebut mengolah ruang-ruang yang terbatas untuk memenuhi ruang berinteraksi, yang menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kampung yang memiliki resiliensi institusi dan komunitas dapat menginspirasi kampung lain dalam hal mengelola jaringan dengan institusi luar dengan semangat kolaborasi.

Untuk melanjutkan penelitian ini dapat dengan menemukan pola-pola ruang yang menjadi wadah interaksi institusi dan komunitas. Halnya dapat diuji dengan melakukan FGD dengan warga kampung kota untuk mendapatkan alasan yang spesifik atas pola-pola ruang yang terbentuk. Dengan demikian, ruang-ruang tersebut telah teruji dan dapat disusun model resiliensi kampung kota di Yogyakarta.

Daftar Pustaka

---------. (2013). Towards the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction, Indicators of Success: A New System of Indicators to Measure Progress in Disaster Risk Management, UNISDR.

Budiarto, L. (2003). Dweller and Stranger: Socio Culture Entity, Space Use and Spatial Configuration in kampung settlements of Jakarta Indonesia, Proceeding-4th International Space Syntax Symposium, London.

Budiharjo, E. (1992). Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Alumni.

Cannon, T. & Mueller-Mahn, D. (2010). Vulnerability, resilience and development discourses in the context of climate change, Natural Hazards, 55(3), pp. 621–635

Carpenter, S.R., Westley, F. & Turner, M.G. (2005). Surrogates for Resilience of Social and Ecological System, Ecosystems, 8(4), 941-944.

Cutter, L. S., dkk. (2010). Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions JHSEM, 7(1), Article 51.

Damanik, I. I., Setiawan, B., Roychansyah, M. Sani, & Usman, S. (2016). Membaca Ulang Kampung Perkotaan. SMART: Seminar on Architecture Research and

Technology, 1(01), 141-151.

Damanik, I. I., Setiawan, B., Roychansyah, M. Sani, & Usman, S. (2017). Modelling as an Approach to Understand Resilience of Urban Kampung. WUICACE #1: Sustainability, Design and Culture, I, 53-60.

Damanik, I. I., Setiawan, B., Roychansyah, M. Sani, & Usman, S. (2018). Pemahaman Bencana dalam Konteks Lingkungan Kampung Kota di Yogyakarta dipresentasikan di Seminar National Seminar Kota Layak Huni, Universitas Trisakti dan sedang dalam proses review di Jurnal Permukiman. http://jurnalpermukiman.pu.go.id.

Dovey, K. (2015). Sustainable Informal Settlements?, PROCEDIA – Social and Behavioral Sciences 179, 5-13.

Gonzales, D. P., & Monsalve, M. M. R. (2018). Risk and Resilience monitor, development of multiscale and multilevel indicators for disaster Management for the communes and Urban Areas of Chile. Applied Geografi, 94, 262-271.

Guinness, Patrick. (1986). Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung. Oxford and New York: Oxford University Press.

Holling, C. S. & Gunderson, L. H. (2002). Resilience and adaptive cycles, in: L.H. Gunderson & C. S. Holling (Eds), Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems (pp. 25–62). Washington DC; Island Press.

Irajifar, L., Alizadeh, T. & Sipe, N. (2013). Disaster Resiliency Measurement Frameworks: State of the Art, Conference CIB World Building Congress, Brisbane, Australia.

Maharika, I. F. (2011). Rachitecture of Kampung’s Abstract Machine. Conference: World Congress of Architecture UIA Tokyo, At Tokyo, Japan.

Newberry, J. (2008). Double Space: Abstract Labour in Urban Kampung. Anthropologica, 50(2), 241-254.

Raco, M. and Sweet, R. (2009). Radical Resilience?: Sustainability Planning, Economic Change, and The Politics of Post-Recession Development in London and Hong Kong. Paper given to the Bartlett School of Planning, UCL, 8/10/2009.

Rahmi, D. H., Wibisono, B. H., Setiawan, B. (2001). Rukun and Gotong Royong: Managing Public Places in an Indonesian Kampung, Public Places in Asia Pasific Cities, p.119-134. Kluwer Academic Publishers.

Risnita. (2012) Pengembangan Skala Model Likert. Edu-Bio, Vol.3 pp86-99.

Roychansyah, M. S., Isihizaka, K., & Takashi, O. (2005). A study of the Indicator for City Compactness Measurement; Case Study of 63 Cities in Tahoku Region in 19802000. J.Achit. Plann AIJ, 595, 107-115.

Sharifi, A. and Yamagata Y. (2016). On the Suitability of Assessment Tools for Guiding Communities Towards Disaster Resilience. International Journal of Disaster Risk Reduction, 18(June), 115-124.

Sullivan, J. (1986). Kampung and State: The Role of Government in the Development of Urban Community in Indonesia. Indonesia, 41(April), 63-88.

Turner, J. C. (1985). Housing by People. MIT Press.

Twigg, J. (2007). Characteristics of a Disaster-Resilient Community: A Guidance Note. Benfield UCL Hazard Research Centre.

Usman, S. (2015). Esai-Esai Sosiologi: Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini adalah bagian dari penelitian untuk disertasi Model Resiliensi Kampung Kota di Yogyakarta di Program S3 Ilmu Arsitektur, Dept. Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM. Proses pengerjaannya masih berlangsung hingga saat tulisan ini dikirmkan ke redaksi (18 Oktober 2019). Aspek institusi dan komunitas adalah 2 aspek dari 5 aspek yang diteliti.

Penelitian dapat berjalan dengan baik atas dukungan dari Laboratorium Lingkungan Perkotaan dan Permukiman Prodi Arsitektur, FAD-UKDW. Terimakasih untuk semua daya dan upaya dalam proses pengumpulan data di lapangan, pengolahan data hingga pengujian.

42

SPACE - VOLUME 7, NO. 1, APRIL 2020

Discussion and feedback