Perubahan Identitas Tempat dan Konflik Ruang di Pinggiran: Studi Awal Tentang Urban Habitus dalam Transformasi Ruang di Kota Depok, Jawa Barat

on

PERUBAHAN IDENTITAS TEMPAT DAN KONFLIK RUANG DI PINGGIRAN: STUDI AWAL TENTANG URBAN HABITUS DALAM TRANSFORMASI RUANG DI KOTA DEPOK, JAWA BARAT

Oleh: Hafid Setiadi1

Abstract

The study aims to reveal ideas of structure contained in the idea of Habitus as expounded by Bourdieu. The concept is applied to urban transformation in Depok, West Java, a rapidly expanding suburb of Jakarta. In the process, actor dominance, and socio-cultural resistance in the process of urban transformation emerge as significant processes. Discussion of findings derived from observations in the field, literature reviews, and indepth interviews are deployed, with an emphasis on the symbiotic connection between place identity and conflicts over space which occurs due to imbalances in the exercise of power. Accordingly, notions of “structuring structure” and “structured structure,” used in the study show that changes in physical performance, architectural design, and building function are reducing place identity. Much depends on the depth of spatial associations embodied by people regarding their history and its contribution to a specific place. However, resilience of place identity is able to absorb conflicts over space as a reflection of symbol competition among urban actors for strengthening their resistance to power struggles.

Keywords: place identity, conflict of space, urban habitus, urban space transformation

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengemukakan gagasan tentang struktur yang terkandung dalam Teori Habitus Sosial serta temuan-temuan awal yang dipandang relevan dengan gejala transformasi ruang di Kota Depok Jawa Barat; sebagai wilayah pinggiran yang sedang berkembang pesat. Cara pandang ini mengisyaratkan adanya keterlibatan pusat, aktor dominan, dan resistensi sosial budaya dalam proses transformasi ruang. Berkenaan dengan itu, pembahasan berbagai temuan awal yang diperoleh baik melalui observasi lapang, studi literatur, maupun wawancara menekankan pada saling keterkaitan antara perubahan identitas tempat dan konflik ruang yang berlangsung dalam suatu pola kekuasaan tertentu. Berlandaskan pada konsep “struktur yang menstruktur” dan “struktur yang terstruktur”, hasil studi menunjukkan bahwa perubahan wujud fisik, desain arsitektur, dan fungsi bangunan tidak selalu berimplikasi pada perubahan atau bahkan hilangnya identitas tempat. Hal ini tergantung pada tingkat kesadaran spasial penduduk sesuai dengan sejarah panjang dari pengalaman serta kontribusi sosial mereka pada tempat tertentu. Namun demikian, daya tahan identitas suatu tempat dapat meningkatkan konflik ruang sebagai cermin dari persaingan simbol antara aktor-aktor urban demi memperkuat keberadaan mereka masing-masing.

Kata kunci: identitas tempat, konflik ruang, urban habitus, transformasi ruang urban

1

Pendahuluan

Ruane dan Todd (2001) mempertanyakan apakah pembahasan relasi antara pusat dan pinggiran masih relevan dalam situasi saat ini yang penuh dengan kompleksitas jaringan transnasional dalam suatu “dunia tanpa batas”. Kekhawatiran Ruane dan Todd tersebut sejalan dengan pendapat Crumley (1995) mengenai masyarakat kompleks yang cenderung membentuk struktur heterarkis. Menurut Crumley, struktur heterarkis ditandai oleh pembauran citra, identitas, simbol, maupun ideologi yang berasal dari berbagai sumber dan tradisi. Meskipun pola-pola dominasi masih mungkin terbentuk, tetapi pembentukannya berlangsung melalui mekanisme timbal-balik yang bercorak egaliter dan plural. Secara tersirat Crumley menunjukkan perlunya perumusan ulang terhadap pandangan dikotomis yang menekankan dominasi pusat atas pinggiran. Melalui perumusan ulang tersebut, entitas pinggiran diharapkan mampu memperkuat diri agar terlepas dari ketergantungan pada pusat.

Berdasarkan pemahaman di atas, studi ini bermaksud untuk meninjau transformasi ruang pada suatu kota yang didefinisikan sebagai pinggiran. Transformasi ini mencerminkan respon pinggiran terhadap dominasi dan pengaruh eksternal yang datang dari pusat. Namun, pinggiran tidak menyerah begitu saja sehingga menimbulkan resistensi dan konflik. Dalam tinjauan tersebut, studi ini merujuk pada pendapat Philpot (2001) yang mendefinisikan ruang sebagai “lokasi yang dibayangkan dan diberi makna”. Transformasi ruang pun dipahami sebagai produk perubahan imajinasi dan pemaknaan ruang di tengah masyarakat yang seiring dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Masyarakat baik secara individu maupun kelompok juga berperan sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk memproduksi, menguasai, serta mengelola ruang dengan segala subjektivitasnya.

Pelibatan subjektivitas menjadi alasan bagi studi ini untuk mengedepankan konsep habitus yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu (1996), habitus adalah nilai-nilai individual maupun sosial yang mengendap dalam hati sehingga membentuk cara berpikir dan cara bertindak yang khas. Pengendapan tersebut berlangsung dalam waktu lama sejalan dengan sejarah dan pengalaman hidup setiap manusia. Pengendapan berlangsung secara terbuka terhadap pengaruh luar. Kondisi lingkungan, jaringan sosial, struktur rumah tangga, dan dunia kerja merupakan faktor yang turut membentuk habitus bersama-sama dengan faktor individu seperti kesadaran, pengalaman, dan pengetahuan. Di samping itu, Bourdieu juga memahami habitus sebagai sistem yang terus mengalami disposisi. Pembentukan habitus mengandung penyesuaian diri oleh individu terhadap perubahan struktur yang melingkupinya. Bagi Bourdieu, habitus adalah basis bagi praktek kehidupan. Habitus bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan konsep ranah, modal dan praktek.

Berkenaan dengan kota, terdapat beberapa studi yang telah menerapkan konsep habitus. Studi-studi tersebut mencakup aspek yang sangat luas. Blondeel (2005), misalnya, mengulas prospek penerapan konsep habitus dalam studi kota. Adapun Hornei (2013) lebih menekankan pada aspek mental dan aktivitas keseharian kaum muda dalam memahami serta menilai perubahan lingkungan kota. Konsep habitus juga digunakan oleh Alam et al (2013) untuk mengkaji kejadian kriminalitas di Kota Dhaka.

Mengingat masih berada pada tahap awal, lingkup serta pembahasan studi ini tidak sedalam studi-studi di atas. Dalam kaitannya dengan habitus, studi ini berangkat dari pernyataan

Bourdieu tentang dialektika antara agen dan struktur yang merepresentasikan hubungan timbal balik antara praktek dan lingkungan. Bourdieu meyakini bahwa praktek adalah fungsi yang memungkinkan terjadinya hubungan antara habitus dan kehidupan sosial. Menurutnya, pada satu sisi habitus dapat dipahami sebagai “struktur yang menstrukturkan” kehidupan sosial (structuring structure). Di sisi lain, habitus juga dapat dilihat sebagai “struktur yang terstrukturkan” oleh kehidupan sosial (structured structure). Melalui pemahaman itu, Bourdieu menegaskan bahwa sebagai elemen yang berada dalam kesadaran manusia, habitus dapat mengalami proses eksternalisasi yang berlangsung secara simultan dengan proses internalisasi faktor-faktor lingkungan ke dalam pikiran manusia.

Untuk menambah kedalaman, studi ini juga mengedepankan konsep ranah yang dianalogikan oleh Bourdieu sebagai arena permainan (Jenkins, 1992). Analogi ini mengisyaratkan bahwa gagasan mengenai habitus tidak dapat dilepaskan dari kompetisi dan konflik yang berlangsung menurut batasan spasial dan aturan main tertentu (Harker, et al, 2009). Aturan main itu sendiri terkait dengan kekuasaan beserta segala logika dan kepentingannya. Namun demikian, setiap yang terlibat dalam suatu ranah dapat mengalami perubahan posisi tergantung pada hasil kompetisi di antara mereka.

Terkait dengan transformasi ruang, khusus dalam studi ini, kompetisi serta perubahan posisi didekati melalui konsep identitas tempat. Hal ini sejalan dengan pendapat Maunati (2004) yang menyatakan bahwa identitas tempat merupakan faktor pembentuk eksistensi yang terbilang penting bukan saja bagi tempat tersebut tetapi juga bagi individu yang terikat pada tempat itu. Melalui konsep ranah ini, perubahan identitas tempat dapat dipahami sebagai produk dari pergulatan atau perjuangan individu-individu dalam menjaga serta meningkatkan eksistensinya dalam suatu ruang.

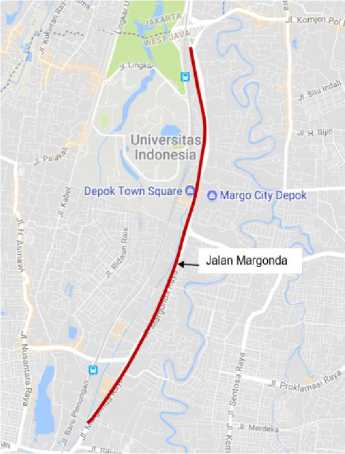

Studi ini dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat yang merupakan salah satu kota pinggiran DKI Jakarta. Merujuk pada data BPS setempat, dalam satu dekade terakhir (2006-2016) kepadatan penduduk di Depok telah melonjak dari 69 jiwa/Ha menjadi 105 jiwa/Ha. Lonjakan ini menandakan peningkatan kompetisi pemanfaatan ruang secara signifikan. Kompetisi ruang semakin terasa pada jaringan jalan utama yang melintasi atau menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Salah satu jalan utama terpenting di Depok adalah Jalan Margonda. Saat ini wilayah yang dilintasi Jalan Margonda telah dikenal luas sebagai kawasan bisnis utama di Depok (Muhajir, 2011; Mizanti, 2017). Di wilayah ini para pemilik tanah/bangunan dihadapkan pada pilihan antara menjual tanah/bangunan atau mempertahankannya seraya merubahnya menjadi bangunan komersil (Muhajir, 2011). Setiap pilihan akan berdampak pada transformasi ruang kota. Berdasarkan gambaran itu, wilayah studi ini dibatasi pada daerah di sepanjang Jalan Margonda yang selanjutnya akan disebut sebagai Kawasan Margonda.

Metode Studi

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi lapang dan wawancara semi-terstruktur; yang dapat digolongkan juga sebagai wawancara mendalam (Sugiyono, 2013). Wawancana dilakukan kepada dua informan kunci yang telah lebih dari 30 tahun tinggal di wilayah penelitian dengan aktivitas harian yang

berbeda. Keduanya berumur lebih dari 60 tahun. Studi ini juga memanfaatkan peta-peta yang berasal dari tugas akhir sarjana pada Program Studi S1 Geografi Departeman Geografi FMIPA UI dan secara khusus mengambil kawasan Margonda sebagai wilayah penelitian.

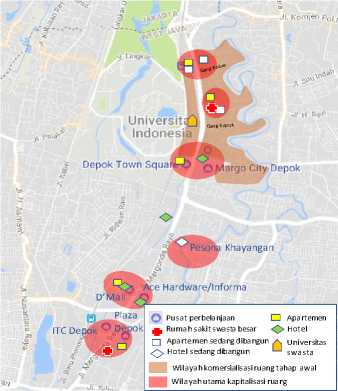

Gambar 1. Wilayah studi Sumber: maps.google.com

Intepretasi dan analisis data dilakukan dengan metode story telling. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kepekaan peneliti guna meraih pemahaman mendalam terhadap temuan-temuan awal (Christensen, 2012). Metode ini memungkinkan diletakkannya temuan-temuan awal dalam konteks yang lebih luas (Cameron, 2012). Penerapan metode ini memungkinkan dilibatkannya pengalaman pribadi penulis yang telah mengenal secara dekat kawasan Margonda sejak tahun 1990. Dalam kaitannya dengan analisis data, pengalaman pribadi ini berguna untuk membangun konfrontasi dan membangkitkan pandangan kritis terhadap suatu gejala (Clandinin dan Conelly, 1994).

Diskusi

a. Depok sebagai pinggiran

Depok terletak di selatan Jakarta. Secara administratif Depok berbatasan langsung dengan ibukota negara. Sebagai suatu tempat bermukim, nama Depok sebenarnya telah muncul jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Hal ini tidak terlepas dari nama “Depok” itu sendiri yang diduga kuat berasal dari istilah “padepokan”. Dalam tradisi kekuasaan Jawa istilah padepokan berakar pada suatu teritori keagamaan di masa Hindu-Budha (Burhanudin, 2012).

Pada abad ke-18, istilah Depok sering dikaitkan dengan ungkapan Belanda De Eerste Protestants Onderdaan Kerk yang berarti “gereja masyarakat Protestan pertama”. Ungkapan ini berkaitan erat dengan kiprah Cornelis Chastelein seorang tuan tanah berkebangsaan Belanda yang membuka perkebunan di selatan Jakarta sebagai landasan bagi pembentukan komunitas Protestan. Sebagian besar anggota komunitas ini adalah pekerja perkebunan dari luar Pulau Jawa. Saat ini keturunan mereka dikenal sebagai “Belanda Depok”. Di masa itu Depok dikenal sebagai tanah partikelir di bawah Karesidenan Buitenzorg yang beribukota

di Buitenzorg (Bogor). Pada tahun 1871, Depok berubah status menjadi gementee. Pada masa itu Depok merupakan “pinggiran” dari Bogor.

Saat ini Depok bukan lagi pinggiran Bogor, melainkan pinggiran Jakarta. Padahal sekitar lima dekade lalu, nama Depok masih jarang muncul dalam perbincangan warga ibukota. Bahkan ketika pembangunan Jakarta mulai semarak pada tahun 1970-an, Depok pun masih dianggap sebagai pelosok. Padahal pada masa itu Perumnas membangun perumahan berskala besar. Memasuki awal 1980-an, eksistensi Depok juga belum diakui yang tercermin pada akronim Jabotabek. Akronim ini hanya menyebut Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai pinggiran Jakarta. Eksistensi Depok akhirnya muncul pada tahun 1990-an, tidak lama setelah pembangunan kampus baru Universitas Indonesia (UI). Ketika itu Jabodetabek digunakan sebagai akronim baru untuk menyebut Jakarta dan sekitarnya. Dalam akronim baru ini, Depok dinyatakan sebagai kota penyangga Jakarta. Pada statunya yang baru ini Depok sering diartikan sebagai “Daerah Elit Permukiman Orang Kota”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak kemunculannya hingga dewasa ini, status pinggiran tidak pernah lepas dari Depok. Dalam status tersebut, Depok berevolusi dari sekedar unit permukiman kecil hingga menjadi kota elit. Pada tahun 2016, penduduk Depok mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Jika merujuk pada Song (2013), perkembangan demografis tersebut sudah cukup untuk memasukkan Depok sebagai kota sekunder. Bahkan kepadatan penduduk Depok sudah melampaui Surabaya, yaitu 105 jiwa/hektar berbanding 80 jiwa/hektar. Kepadatan yang tinggi tersebut mengisyaratkan tingginya persaingan untuk menguasai dan memanfaatkan ruang kota.

Nama Margonda merujuk pada sebuah jalan di Kota Depok yang membentang pada arah utara-selatan. Jalan sepanjang ±6 km ini berperan penting sebagai jalur utama yang menghubungkan Depok dan Jakarta. Peran penting tersebut menjadikan Margonda sebagai urat nadi perekonomian Depok. Kampus UI pun berlokasi di kawasan ini. Setiap tahunnya UI menerima 3500 – 4000 mahasiswa baru. Berbagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa pun bermunculan di Margonda seperti fotocopy, perlengkapan komputer, salon, dan rumah makan. Belum lagi aktivitas ekonomi berkapital besar seperti pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, bank, dan rumah sakit. Di kawasan ini juga terdapat terminal bis utama dan stasiun kereta yang melayani para pengguna commuter line dari berbagai permukiman di Depok. Tidak berlebihan jika Margonda disebut sebagai economic heartland bagi Depok. Margonda adalah pusat di pinggiran.

Saat pertama kali penulis datang ke Depok sebagai mahasiswa di tahun 1990, Margonda masih terbilang sepi. Pergerakan lalu lintas hanya difasiltasi oleh 2 lajur tanpa dilengkapi median jalan. Satu lajur ke arah Jakarta dan satu lagi ke arah Depok. Pada kedua sisi jalan masih terdapat jalur tanah selebar lebih kurang 9 meter yang dapat digunakan untuk berjalan kaki atau berdagang. Beberapa pohon besar tampak berjejer di tepi jalan. Kendaraan yang melintasinya pun belum terlalu banyak. Tidak ada kesulitan berarti bagi kendaraan untuk berbelok atau berbalik arah. Demikian pula bagi pejalan kaki jika ingin menyeberang jalan. Angkutan kota baik berupa bis berukuran sedang maupun minibus melintas lancar. Sebagian

besar di antaranya menghubungkan Depok dengan Terminal Pasar Minggu, yaitu terminal terdekat yang termasuk dalam wilayah Jakarta.

Menjelang pukul 10 malam, angkutan kota berhenti beroperasi dan digantikan oleh angkutan tidak resmi. Denyut ekonomi di Margonda pun mulai meredup. Hanya tersisa beberapa warung tenda yang menjajakan kopi susu, indomie, roti bakar, dan pecel lele terutama di depan gang-gang kecil yang menjadi akses ke rumah-rumah kos mahasiswa; seperti di Gang Kober, Gang Karet, dan Gang Kapuk. Tidak jarang terlihat antrian mahasiswa di depan telepon-telepon umum. Mereka umumnya adalah mahasiswa perantau yang memanfaatkan tarif murah di malam hari untuk menelepon keluarga di kampung. Para mahasiswa lainnya lebih senang berbincang atau mengerjakan tugas di rumah kos.

Lebih dari 25 tahun kemudian, wajah Margonda telah jauh berbeda. Jalan ini telah diperlebar menjadi 4 lajur baik ke arah utara maupun selatan. Kini antara bangunan dan badan jalan hanya dipisahkan oleh trotoar selebar lebih kurang 1 meter. Selain trotoar, kawasan Margonda juga dilengkapi oleh median berpagar dan serta jembatan penyeberangan. Kelengkapan jalan tersebut menunjukkan bahwa keramaian lalu lintas dinilai cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Angkutan kota juga semakin banyak dengan trayek utama. Angkutan kota ini sering “mengetem” di jalan akses menuju stasiun kereta api (Stasiun Pondok Cina dan Stasiun UI) dan di depan pusat-pusat perbelanjaan modern sehingga membentuk “terminal bayangan” (Gambar 2). Dalam situasi tersebut, kesimpangsiuran dan kemacetan lalu lintas menjelma menjadi pemandangan sehari-hari (Gambar 3).

Gambar 3. Kemacetan di Margonda Sumber: Penulis, 10 September 2017

Gambar 2. Terminal Bayangan dan Pusat

Perbelanjaan di Margonda

Sumber: Penulis, 11 September 2017

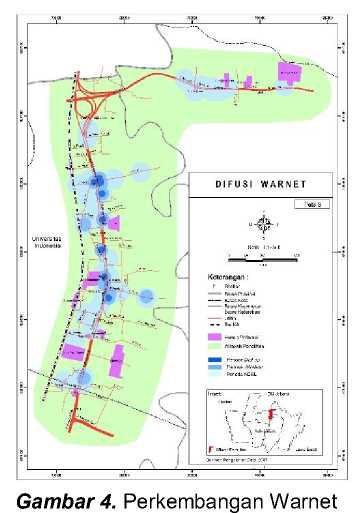

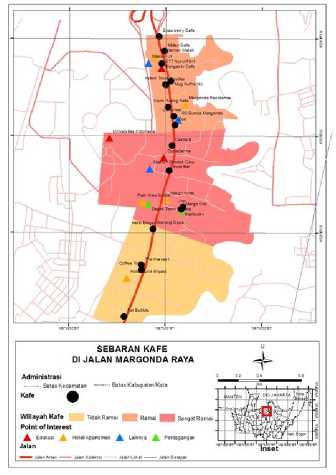

Saat ini terdapat lima pusat perbelanjaan di Margonda. Pusat perbelanjaan paling besar dan paling terkenal adalah Margo City yang dibangun pada tahun 2005. Sebelumnya telah berdiri Mal Depok (1999) dan Plaza Depok (2004). Pusat-pusat perbelanjaan ini melengkapi keriuhan aktivitas ekonomi di kawasan Margonda yang digerakkan oleh jejeran pertokoan. Muhajir (2011) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% dari pertokoan tersebut merupakan usaha fotocopy, makanan, dan komputer. Usaha komputer dan warnet pernah mendominasi perkembangan bisnis di Margonda paling tidak hingga tahun 2006 (Cahyawidi, 2007). Usaha warnet tersebut terkonsentrasi di beberapa tempat (Gambar 4) yang pada umumnya berlokasi di sekitar terminal bayangan. Namun, menurut Mizanti (2017) saat ini kecenderungan

tersebut diambil alih oleh kafe yang secara spasial muncul pada tempat-tempat yang sama dengan warnet (Gambar 5). Namun demikian, perkembangan paling nyata dalam 4 tahun terakhir ini adalah tumbuhnya apartemen dan hotel. Selama tahun 2015-2016 telah dibuka 2 hotel baru melengkapi 3 hotel yang telah ada sebelumnya. Saat ini juga ada tiga proyek konstruksi apartemen yang akan menambah jumlah apartemen menjadi 8 kompleks.

di Margonda 1996-2007 Sumber: Muhajir, 2011

Gambar 5. Persebaran Cafe di Margonda Thn 2016 Sumber: Mizanti, 2017

Bagi Pak Kunir (66 tahun), momentum penting bagi perubahan identitas Margonda adalah hadirnya kampus UI pada tahun 1987. Meskipun masih terbatas, namun pada saat itu penduduk yang bermukim di sekitar kampus terutama di Pondok Cina mulai diperkenalkan dengan “kehidupan kos” sebagai basis ekonomi rumah tangga. Kehidupan kos telah merubah cara pandang penduduk terhadap ruang kehidupan mereka. Perubahan cara pandang ini tercermin dari munculnya predikat “pemilik kos” bagi sebagian penduduk. Bagi beberapa tetangga Pak Kunir yang berasal dari kalangan Betawi, predikat baru ini menggantikan predikat lama yaitu “tuan tanah”.

Perubahan predikat dari “tuan tanah” ke “pemilik kos’ memperkuat kekuasan penduduk terhadap ruang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi ruang. Ruang (rumah dan tanah) bukan sekedar harta keluarga, tetapi aset ekonomi yang harus dikembangkan. Sejalan dengan itu, tempat-tempat tertentu di Margonda yang berbatasan langsung dan memiliki akses ke area kampus menjelma sebagai “kawasan kos”. Kawasan ini membentang mulai dari Gang Kober di utara hingga Pondok Cina di selatan. Meskipun secara fisik kawasan kos adalah permukiman, namun di dalamnya terkandung muatan serta makna komersial. Komersialisasi ini ditandai dengan masuknya tanah-tanah di kawasan kos ini ke dalam pasar tanah (land market) sebagai respon terhadap tingginya permintaan. Berdasarkan ingatan Pak Kunir, pada tahun 1990-an harga tanah-tanah yang berada di tepi jalan sudah mendekati Rp 1 juta per meter persegi.

Kawasan ini juga melahirkan “ekonomi ojek”. Para pemilik kos yang memiliki sepeda motor juga mengusahakan bisnis antar-jemput bagi mahasiswa UI. Suasana kampus yang masih sepi, minim fasilitas, serta gedung-gedung kuliah yang terpencar membuka kesempatan bagi munculnya bisnis ini. Mengingat tidak semua pemilik kos memiiki sepeda motor, maka pelayanan ojek oleh satu sepeda motor dapat mencakup beberapa rumah kos. Pada masa ini, ongkos satu perjalanan berkisar antara 500 hingga 1000 rupiah. Selesai mengantar mahasiswa, para tukang ojek kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas lain sambil menunggu tibanya saat untuk menjemput. Pola pelayanan seperti ini menyebabkan tidak dikenalnya “pangkalan ojek”. Bahkan predikat “tukang ojek” pun belum muncul. Para mahasiswa lebih sering berkata “saya diantar ke kampus oleh bapak kos”. Sebutan “bapak kos” serta mekanisme perjanjian yang mewarnai bisnis ojek ini mengisyaratkan berlangsungnya aktivitas ekonomi berbasis hubungan inter-personal. Secara keseluruhan, Pak Kunir menyebut masa ini sebagai masa yang menguntungkan bagi ekonomi keluarga. Tak ada persaingan dan konflik.

Jika diletakkan dalam konsep ranah, komersialisasi ruang melalui rumah kos menandakan terbentuknya arena permainan baru yang ditandai oleh munculnya relasi baru antara pemilik dan penghuni kos. Komersialisasi ruang kota berjalan simultan dengan munculnya penafsiran baru terhadap hubungan dan praktek sosial, terutama jika dihadapkan dengan kehadiran para pendatang (mahasiswa). Dalam hal ini bisnis rumah kos mendorong terjadinya disposisi sosial di kalangan penduduk yang berlangsung seiring dengan perubahan makna ruang. Bisnis kos bukan hanya memungkinkan para pemiliknya menjalankan kekuasaan ekonomi terhadap ruang kota, tetapi juga menjalankan peran sosial baru seperti yang direpresentasikan oleh predikat “bapak/ibu kost”.

Komersialisasi ruang semakin menggeliat pada tahun 2000-an yang ditandai oleh peningkatan harga tanah. Pak Rahmad (73 tahun) menyatakan bahwa ketika ia pindah ke Depok pada tahun 1993, harga tanah di kawasan Margonda adalah Rp 250 ribu per meter persegi. Saat itu ia membeli tanah pada satu lokasi yang berjarak lebih kurang 300 meter dari Jalan Margonda. Saat ini, harga tanah di sekitar tempat tinggalnya sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat yaitu berkisar Rp 3 juta per meter persegi! Dalam salah satu tulisan yang dipublikasikan melalui kompasiana.com, pengamat properti Antong DH Nugrahanto menyatakan bahwa harga tanah di Depok mengalami lonjakan yang sangat tinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Beberapa bidang tanah yang pada tahun 2000-an masih berharga Rp 15.000 per meter persegi, saat ini sudah melonjak menjadi Rp 1,5 juta per meter persegi.

Platt (2004) mengemukakan bahwa secara ekonomi peningkatan harga tanah dibentuk oleh dua faktor yang saling berkombinasi yaitu tingginya permintaan dan kapitalisasi tanah. Merujuk pada Platt, pada tahun 2000-an gejala transformasi ruang kota di Margonda tampaknya telah bergeser dari komersialisasi ke kapitalisasi. Ruang bukan hanya diberi nilai secara ekonomi, tetapi juga dijadikan sebagai media akumulasi kapital. Pandangan ini sejalan logika kapital. Menurut Harvey (2010), logika ini menggambarkan bentuk-bentuk penyesuaian terhadap pola penguasaan ruang sebagai akibat dari surplus kapital. Harvey berkeyakinan bahwa sebagian besar surplus akan digunakan untuk memperbesar penguasaan ruang melalui pembelian tanah hingga tercipta dominasi.

Berdasarkan pendapat Platt dan Harvey, gejala kapitalisasi ruang di Margonda tampaknya sudah dimulai sebelum tahun 2000-an ketika pembangunan Pesona Khayangan; sebuah komplek perumahan yang berskala besar. Harga rumah yang ditawarkan berkisar dari Rp 200 juta hingga Rp 600 juta per unit. Lokasi Pesona Khayangan tepat berada di sisi Jalan Margonda serta terpisah cukup jauh dari pusat keramaian lainnya. Pada lokasinya tersebut, Pesona Khayangan seakan-akan menancapkan identitas serta makna simbolik baru pada sebuah ruang kosong. Identitas baru ini berasosiasi dengan suasana elit, modern, lengkap, dan nyaman. Jika ingin pergi berenang, anak-anak muda di sekitar tempat tinggal Pak Rahmad sering berkata “kami akan pergi Khayangan”. Seolah-olah mereka pergi ke dunia impian agar terlepas dari kenyataan hidup sehari-hari.

Jadi pada tahun 1990-an telah terbentuk dua identitas baru di Margonda yaitu “kawasan kos” dan “khayangan”. Kedua identitas ini menciptakan suatu segmentasi ruang. Jika yang pertama dibentuk oleh gejala komersialisasi ruang, maka yang kedua dibentuk oleh gejala kapitalisasi ruang (Gambar 6). Jika yang pertama merepresentasikan kehidupan sederhana mahasiswa, maka yang kedua merepresentasikan kehidupan elit kaum profesional. Jika yang pertama memperlihatkan pola adaptasi penduduk lokal dalam mengelola ruang, maka yang kedua menunjukkan pola ekspansi pemodal kuat guna membangun dominasi ekonomi melalui penguasaan ruang. Jika yang pertama relatif tersembunyi di dalam kenampakkan umum rumah-rumah penduduk, maka yang kedua tampil secara nyata terutama dalam wujud desain arsitektur dan fasilitas perumahan. Dua identitas tempat yang tersegmentasi tersebut mulai melebur pada awal 2000-an sejalan dengan dibangunnya pusat perbelanjaan modern,

apartemen, dan hotel di dalam atau di sekitar kawasan kos. Kapitalisasi pun memasuki kawasan ini. Hal ini menjadi titik awal memudarnya “kawasan kos” sebagai identitas tempat sekaligus memunculkan “kawasan bisnis” sebagai identitas tempat yang baru.

Melalui penetrasi ini simbol-simbol kapitalis yang bersifat ikonik seperti bangunan tinggi

dan desain arsitektur ditumpukkan begitu saja di atas simbol-simbol kawasan kos yang

relatif tersembunyi (Gambar 7). Penumpukkan ini seakan-akan menegaskan bahwa bagi

para pemiliki modal, kawasan kos tidak lebih dari sekedar tempat berkumpulnya para konsumen.

Khayangan

e Hardware/Informa

D’

Universito Indonesia

Plaza

Depok

JI, Komjeh-PoJ,

Depok Town Squal

O Margo Cily Depok

ITC D

O Pusat perbelanjaan □ Apartemen

* Rumah sakitswasta besar Hotel

□ Apartemen sedang dibangun δ Universitas

Hotel sedang dibangun swasta

■ Wilayah komersialisasi ruang tahap awal ■ Wilayah utama kapitalisasi ruang

Gambar 7. Mal dan Hotel sbg Simbol Kapitalisasi Ruang di Margonda Sumber: www.baminternational.com

Gambar 6. Komersialisasi dan

Kapitalisasi Ruang di Margonda

Secara implisit perubahan identitas ruang tersebut mengisyaratkan berlangsungnya akumulasi kapital yang merembes seperti gerakan molekul. Harvey (2010) percaya bahwa gerakan tersebut selalu dapat menembus hambatan ruang. Gejala ini terutama terlihat pada perubahan fungsi bangunan dari rumah kos menjadi bisnis jasa perdagangan yang disertai dengan perubahan kepemilikkan. Selama kurun waktu 1994-2011, gejala tersebut mencakup 62% dari total perubahan fungsi bangunan di Margonda (Muhajir, 2011). Perubahan rumah kos menjadi toko menunjukkan bahwa proses akumulasi kapital telah mampu mengatasi hambatan ruang berupa faktor kultural-psikologis para pemilik kos.

Pak Kunir menggambarkan suasana Margonda saat ini dengan istilah “mengerikan”. Situasi mengerikan tersebut bukan hanya ia kaitkan dengan perkembangan bisnis yang tidak terkendali, tetapi juga dengan kekawatiran akan dampak perluasan kegiatan bisnis terhadap perubahan gaya hidup dan pola pikir penduduk. Ia mencontohkan antara lain dengan kejadian saling bentrok antar sesama tukang ojek. Padahal mereka saling bertetangga, meskipun berbeda pangkalan. Pangkalan ojek ini muncul di banyak tempat di Margonda seperti di mulut-mulut gang, jalan akses kampus atau stasiun, dan depan pusat perbelanjaan atau apartemen. Mereka merambah hingga ke emperan toko dan badan jalan. Tidak jarang mereka menyatu dengan terminal bayangan. Berdasarkan pengalaman Pak Kunir sebagai tukang parkir, pangkalan-pangkalan ojek ini menyimpan potensi konflik baik antar sesama tukang ojek, antar pengguna jalan, maupun antara tukang ojek dan pemilik toko.

Berbeda dengan Pak Kunir, kekhawatiran Pak Rahmad justru tertuju pada semakin tertanamnya “mall” ke dalam memori kolektif anak-anak dan remaja sebagai tempat yang wajib didatangi untuk keperluan apapun. Sejalan dengan itu, tempat-tempat seperti mushola, pos ronda, lapangan, dan kebun semakin meredup dari ingatan anak-anak. Padahal tempat-tempat ini merupakan wadah untuk mengenal lingkungan terdekat serta untuk menciptakan variasi aktivitas sehari-hari.

Pandangan Pak Kunir maupun Pak Rahmad menunjukkan bahwa perubahan identitas tempat dapat berakibat pada konflik ruang. Konflik ruang ini dapat berupa conflict in space atau conflict through space. Konflik jenis pertama pada umumnya terkait dengan hak untuk melakukan suatu aktivitas pada ruang tertentu. Merujuk pada Storey (2001), pada umumnya conflict in space berupa klaim kekuasaan atas ruang yang berakibat pada berkurang atau hilangnya kesempatan pihak lain untuk memanfaatkan ruang tersebut. Selain pangkalan ojek dan terminal bayangan, di Margonda konflik ini juga muncul dalam bentuk pemasangan rambu “parkir khusus pelanggan” oleh para pemilik toko. Ruang pun menjadi tersekat-sekat dan identik dengan pemilik atau penguasannya.

Terkait dengan conflict through space, Storey memahaminya sebagai pertarungan gagasan tentang ruang dan bagaimana gagasan tersebut diwujudkan, diperkenalkan, serta dipromosikan dalam praktek kehidupan. Simbolisasi serta labelisasi ruang merupakan cara yang umum dilakukan untuk memenangkan pertarungan ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang yang mudah dikenali, diingat, dan disukai. Akibatnya ruang-ruang tertentu akan semakin dikenal dan ruang-ruang lainnya semakin terlupakan. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Rahmad merepresentasikan konflik jenis ini. Tanpa melalui penyekatan ruang, para pengelola mall saling berlomba untuk menarik pelanggan. Untuk itu

mereka bukan saja harus bertarung secara diametris dengan sesamanya, tetapi juga secara asimetris misalnya dengan pengelola perpustakaan, rumah makan, dan kafe.

Penutup – Refleksi Teoretis

Refleksi ini diawali oleh sebuah premis bahwa surplus kapital selalu membutuhkan ruang untuk menampungnya. Berkenaan dengan itu, sejak tahun tahun 1990-an Margonda dapat disebut sebagai “ruang pinggiran yang menampung” surplus kapital dari Jakarta. Para pemilik surplus kapital di Jakarta secara sadar memperluas arena permainan mereka hingga ke Depok melalui konsep Jabotabek dan kemudian Jabodetabek. Di dalam situasi tersebut, Margonda adalah arena permainan atau ranah. Para aktor di dalamnya – penghuni rumah, pemiliki modal/pengusaha, pemerintah, pengguna jalan, pedagang, bahkan hingga tukang parkir – berupaya untuk menguasai sepenggal ruang demi menjamin eksistensi dan kepentingannya. Gagasan tentang intervensi, okupansi, dominasi, dan hegemoni menjelma menjadi gagasan penting. Gagasan-gagasan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi ruang.

Gejala transformasi ruang di pinggiran baik melalui komersialisasi dan kapitalisasi ruang bukan sekedar merespon kehadiran pendatang, tetapi juga menarik pendatang. Oleh sebab itu, transformasi ruang kakan berujung pada keterlibatan aktor-aktor baru dalam arena permainan yang sama. Dengan berbagai motivasi dan kepentingan, para aktor ini mencoba untuk meraih keuntungan. Mereka menawarkan aturan main berbasis mekanisme pasar. Mereka memiliki kemampuan untuk “mengatur dirinya sendiri” sehingga akan “memaksa” pihak lain untuk beradaptasi. Perubahan identitas tempat dari kawasan kos menjadi kawasan bisnis merupakan contoh dari “pemaksaan” ini. Proses ini seringkali diwarnai oleh ekstrenalitas spasial berupa kemunculan-kemunculan spontan berbagai gejala sosial ekonomi di beberapa tempat. Kemunculan spontan ini dapat menciptakan kontradiksi-kontradiksi internal seperti konflik dan inefisiensi ekonomi yang antara lain terwujud sebagai kemacetan.

Kemunculan spontan mengindikasikan bahwa transfornasi ruang berjalan pada suatu struktur disipatif. Capra (2004) mendefinisikannya struktur disipatif ini sebagai keanekaragaman relasi antar unsur yang terkonfigurasi secara fleksibel dan terbuka sehingga menciptakan banyak kemungkinan. Berdasarkan konsep habitus, kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat ditujukan untuk: (1) mempertahankan atau meningkatkan posisi (aktor dan/atau tempat) sesuai dengan tujuan masa depan atau; (2) memperoleh legitimasi jangka panjang yang dapat diwariskan antar-generasi. Jika tujuan pertama ditentukan oleh jumlah dan kondisi kapital yang dapat diberdayakan, maka tujuan kedua lebih ditentukan oleh struktur kapital dan bagaimana struktur tersebut diatur ulang demi meraih dominasi

Jika merujuk pada pendapat Bourdieu tentang relasi agen-struktur, simbol-simbol kapitalis di pinggiran merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas tempat demi menciptakan suatu tatanan serta konteks dominasi tertentu. Simbol-simbol ini memiliki kekuatan besar untuk membangun persepsi tentang terbentuknya “dunia baru” di pinggiran. Kemunculan terminal bayangan dan pangkalan ojek di sekitar simbol-simbol tersebut memperlihatkan keterjalinan antara struktur dan tindakan. Sementara itu, memudarnya

tempat-tempat bermakna sosial dari ingatan anak muda yang tinggal di sekitar pusat perbelanjaan memperlihatkan keterjalinan antara struktur dan kesadaran. Kehidupan sosial dengan demikian terstrukturkan oleh tatanan simbolis yang tercipta pada suatu tempat. Di dalam struktur tersebut, pinggiran akan merasakan tekanan untuk menerima unsur-unsur yang berasal dari pusat sehingga menimbulkan berbagai problema internal terutama yang terkait dengan ketidakmampuan untuk bersaing.

Daftar Pustaka

Alam, M.A, Md. O. F., & Siddiqua, R. (2013). Urban Habitus and Crime: An Empirical Study on Dhaka City. ASA University Review, 7(2)

Bourdieu, P. (1996). Physical Space, Social Space, and Habitus. Rapport 10:1996. Oslo: Institutt for Sosiologi ogg Samfunnsgeografi Universitetet I

Burhanudin, J. (2012). Ulama & Kekuasaan : Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. Jakarta: Mizan

Blondeel, P. (2005). Reading and (re)writing the city: the use of the habitusconcept in urban research and development. Paper presented at International Conference on Doing, Thinking Feeling Home: The Mental Geography of Residential Environments. Delft - the Netherlands 14-15 October 2005.

Cahyawidi, R. (2007). Perkembangan Warung Internet (Warnet) Kota Depok Tahun 19962007. (Skripsi Sarjana), Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia.

Cameron, E. (2012). New Geographies of Story and Storytelling. Progress in Human Geography, 26(5), 573-592

Capra, F. (2004). The Hidden Connections, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru. Yogyakarta: Jalasutra.

Christensen, J. (2012). Telling stories: Exploring research storytelling as a meaningful approach to knowledge mobilization with Indigenous research collaborators and diverse audiences in community-based participatory research. The Canadian Geographer, 56(2), 23-242

Clandinin, D. J., & Connelly, F.M. (1994). Personal experience methods dalam Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). Handbook of Qualitative Research (pp. 413-427). London: Sage.

Crumley (1995). Heterarchy and the analysisi of complex societies. Archeological Papers of American Anthropological Assocation, 6(1), 1-5

Harkers, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). (Habitus x modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutera

Harvey, D. (2010). Imperialisme Baru. Terj. Eko PD. Magelang: Rasist Book.

Hornei, I. (2013). The Habitus and the City. Visualising spatial relations of class and culture in youth development. Paper presented at Conference on Resourceful Cities, Berlin (Germany), 29 - 31 August 2013

Jenkins, R. (1992). Pierre Bourdieu. New York: Routledge.

Maunati, Y. (2004). Identitas Dayak. Yogyakarta: LKiS.

Mizanti, F. (2017). Perilaku Spasial Mahasiswa UI Dalam Memilih Lokasi Kafe di Jalan Margonda Raya. (Skripsi Sarjana), Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia.

Muhajir, A. (2011). Pola Spasial Perubahan Fungsi Bangunan di Sepanjang Jalan Margonda Raya. (Skripsi Sarjarna), Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia.

Philpot, S. (2001). Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme. Yogyakarta: LKiS.

Platt, R. H. (2004). Land Use and Society: Geography, Law, and Public Policy. Washington – Covelo – London: Island Press.

Ruane, J., & Todd, J. (2001). Centre-Periphery Relations in Britain, France and Spain: Theorising the Contemporary Transition. Paper presented at Centres and Peripheries in a Changing World, Workshop No. 4 ECPR Joint Sessions. Grenoble.

Song, L. K. (2013). Southeast Asian Secondary Cities: Frontiers of Opportunity and Challenges. MIT, Community Innovators Lab (CoLab).

Storey, D. (2001). Territory: Claiming the Space. Harlow: Pearson Education Limited Sugiyono (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Ucapan Terima Kasih

Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Aulia Akbar (mahasiswa S1 Geografi FMIPA UI Angkatan 2014) yang telah membantu kegiatan observasi dan pengambilan dokumentasi untuk keperluan studi awal ini. Selain itu ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Rano Cahyawidi, S.Si, Aftaf Muhajir, S.Si, dan Feby Mizanti,.S.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan data serta peta yang terkandung dalam skripsi sarjana masing-masing.

50

SPACE - VOLUME 5, NO. 1, APRIL 2018

Discussion and feedback