Perkembangan Spasial di Desa Pengotan - Bangli

on

PERKEMBANGAN SPASIAL

DI DESA PENGOTAN - BANGLI

Oleh: A A Gde Djaja Bharuna S1

Abstract

Pengotan is one among several Bali Aga communities of Bangli Regency which had settled before Majapahit influence reached the Bali Island. This community offers unique attributes that distinguish it from other villages. In exploring its distinctive features, this study investigates the physical elements of Pengotan houses, namely: 1) forms and shapes; 2) scales and measurements; 3) materials, colors and textures; 4) structure and constructions; and 5) arts and decorative elements. Data collection of this research was done by a physical site observation supported by a series of interviews organized with several key informants. The study found that Pengotan community members maintains the original pattern of their settlement. Pengotan community however fails to look after their homes as they do not live within. Since the importance of these homes is fully acknowledged, especially during the times of ritual practices and ceremonies, it is fundamental to find out as to how their existence can be preserved. This is the ultimate goal of this study.

Keywords: development, spatial structure, uniqueness, village morphology, Bali Aga

Abstrak

Desa Pengotan, merupakan salah satu desa pegunungan di Kabupaten Bangli, yang telah ada sebelum masuknya pengaruh Majapahit ke Bali. Masyarakat Pengotan memiliki atribut-atribut unik yang membedakannya dengan desa-desa lain. Dalam mengeksplorasi fitur-fitur penting dari permukiman Bali Aga Pengotan, studi ini menginvestigasi elemen-elemen fisik dari rumah yang menjadi elemen utama komunitas ini, yaitu yang berkenaan dengan: 1). Bentuk; 2).Tata ukuran; 3). Bahan, warna dan tekstur; 4). Struktur/konstruksi; dan 5). Ragam hias. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan yang didukung dengan pendataan melalui proses interview. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pola desa bertahan pada layout awal. Namun, banyak rumah yang tidak terurus dan mulai hancur, karena mereka tidak tinggal di dalamnya. Makna serta arti penting rumah ini bagi masyarakat Pengotan sangat diakui, khususnya ketika diselenggarakannya upacara ritual maupun beragam kegiatan kemasyarakatan lainnya. Perlu dilakukan studi khusus bagaimana keberadaan rumah ini bisa dilestarikan, yang merupakan tujuan akhir dari penulisan paper ini.

Kata kunci: perkembangan, tatanan spasial, keunikan, morfologi desa, Bali Aga

1

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan yang telah terjadi selama dua dekade lalu sering dilaksanakan hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan fungsi kawasan desa. Kecenderungan yang lebih dominan yaitu mengabaikan pertimbangan nilai tradisi dan sejarah. Terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai sosial dan budaya seiring dengan fenomena global yang lebih mengedepankan nilai manfaat ekonomi, mengakibatkan terjadinya perubahan wajah lingkungan permukiman baik dari aspek lingkungan/desa maupun bangunannya.

Dampak negatif langsung maupun tidak langsung, yaitu menurunnya jumlah bangunan dan kawasan bersejarah dan khas di sebagian besar desa-desa Bali Aga di Bali dari tahun ke tahun. Ini berarti lenyap pula bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan aset penting bagi daerah yang bersangkutan, berupa jati diri yang memberikan identitas tersendiri. Pada umumnya, nilai kesejarahan dari suatu tempat berkaitan erat dengan aspek tradisional yang sudah eksis dan berkembang di daerah tersebut. Setiap upaya pelestarian terhadap nilai kesejarahan serta eksistensi tradisional pada suatu lingkungan binaan bukan berarti dapat menghambat pembangunan ekonomi melainkan justru harus dapat saling bersinergi.

Desa Adat Pengotan adalah salah satu bagian dari Desa Adat di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dari sudut kepariwisataan Desa Adat Pengotan belum sepopuler desa-desa sekitarnya, seperti Trunyan, ataupun Penglipuran. Namun dari sudut pandang keilmuan, khususnya terkait dengan kegiatan penelitian ilmiah, tampaknya desa ini justru memiliki daya tarik yang tiada habisnya. Sekalipun dibangun dengan konsep kosmologi Hindu, morfologi desa adat Pengotan berbeda dengan desa adat secara umum yang ada di Bali. Hal ini tidak terlepas dari budaya bermukim masyarakat pembentuk desa tersebut berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Penduduk Desa Pengotan termasuk dalam kelompok masyarakat Bali Aga (Bali Awal) yang telah mendiami desa tersebut sebelum Hindu dari Majapahit datang ke Bali. Perbedaan tata ruang/spasial budaya bermukim, dalam performansi yang unik, oleh pemanfaatan potensi alam setempat (material bamboo) menjadikan Desa Adat Pengotan khas.

Keunikan dan kekhasan Desa Adat Pengotan telah berubah dan berkembang seiring dengan lajunya pembangunan. Pembukaan jalan Denpasar - Kintamani telah merubah tatanan spasial desa. Perubahan mata pencaharian penduduk dari petani menjadi pedagang, wiraswasta, dan tukang telah merubah pola hidup masyarakat yang membutuhkan sarana dan prasarana baru. Demikian juga dengan pembangunan fungsi-fungsi baru berupa sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan telah membaur dengan fungsi-fungsi tradisional lainnya dan menciptakan pola desa baru yang mengancam identitas budaya bermukim di Desa Adat Pengotan.

Diperlukan suatu strategi untuk mengendalikan pembangunan sehingga identitas dan keunikan desa tersebut akan tetap terjaga tanpa menghilangkan peluang masyarakatnya untuk memperoleh kemajuan. Pengenalan akan kondisi fisik, sosial, dan budaya serta analisis kecenderungan perkembangan yang akan datang, diharapkan membantu

mempercepat penciptaan model pembangunan yang berbasis pada potensi dan permasalahan nyata di lapangan.

Dengan segala potensi keunikan dan fenomena pembangunan yang dihadapi, serta bermaksud untuk mengetahui perkembangan kondisi spasial beserta atribut yang menyertainya, maka Desa Adat Pengotan ditetapkan sebagai obyek kajian.

Pertimbangan lain yang melatar belakangi penulisan ini, adalah ;

-

• Penelitian tentang pola desa-desa Bali Aga dengan kehidupan sosial budayanya mungkin sudah banyak, namun belum ada yang memfokus pada kajian perkembangan spasial dari permukimannya.

-

• Dari sudut keilmuan, khususnya bidang ilmu arsitektur, ada kekhawatiran terhadap generasi mendatang yang tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui arsitektur tradisional permukiman Bali Aga

-

• Kebutuhan akan sebuah database secara inklusif tentang Desa Adat Pengotan

Metode Penelitian

Penelitian ini dilandasi oleh penelitian kualitatif, namun untuk mendukung hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dengan penelitian kuantitatif di dalam hal menunjukkan seberapa besar terjadinya perubahan. Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian gabungan metode antara kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini berada di Banjar Kedungu Desa Belalang. Banjar Kedungu adalah banjar yang ada di Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Desa Belalang terdiri dari lima banjar dinas dan salah satunya adalah Banjar Kedungu. Banjar Kedungu adalah Banjar yang paling luas yang ada di Desa Belalang. Dalam pencapaian tujuannya, tulisan ini pertama-tama mempresentasikan kondisi formasi spasial yang dimiliki Desa Adat Pengotan berdasarkan referensi yang sudah ada serta hasil observasi langsung. Bagian ini tidak hanya melingkup eksistensi fisik tetapi juga nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Bagian kedua, tulisan ini mendiskusikan perubahan yang telah terjadi. Bagian ini mendetail tentang perubahan elemen fisik spasial masa kini. Dalam kenyataannya, ide untuk menjaga keaslian desa pada akhirnya menjadi bumerang yang merombak originalitas tatanan fisik maupun non-fisiknya. Bagian ketiga memproposisikan kerangka kebijakan untuk mengerem Desa Adat Pengotan dari pengerusakan dirinya sendiri. Bagian akhir ini dibangun melalui proses pembelajaran dari praktek-praktek terbaik di tingkat global dengan tidak melalaikan tatanan nilai internal dan kondisi lokal.

Gambaran Umum Desa Pengotan

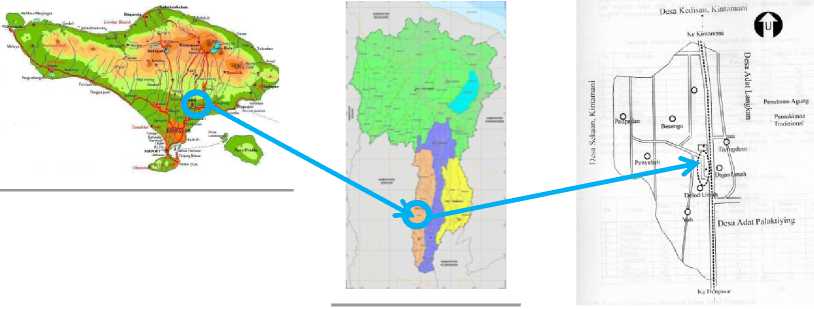

Desa Adat Pengotan terletak ±17 km dari pusat kota Kabupaten Bangli, ±57 km dari ibukota provinsi Bali. Luas total Desa Adat Pengotan adalah 818,74 Ha, dimanfaatkan untuk permukiman dan fasilitas desa adat seluas 89,91 Ha. Sisanya berupa tegalan dan tanah tidak produktif. Secara geografis, lokasi Desa Pengotan dapat dilihat pada Gambar 1.

Provinsi Bali

Kabupaten Bangli

Desa Adat Pengotan

Gambar 1. Lokasi Desa Adat Pengotan

Penduduk Desa Adat Pengotan terdiri dari 917 KK atau sekitar 3531 jiwa. Jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 180 KK pada saat berdirinya. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah petani pada pertanian lahan kering (±80%). Sebagian merupakan pengrajin (±10%) terutama kerajinan bambu yang merupakan sumber alam terbesar di desa ini dan sisanya (±10%) adalah buruh, pegawai, dan wiraswasta.

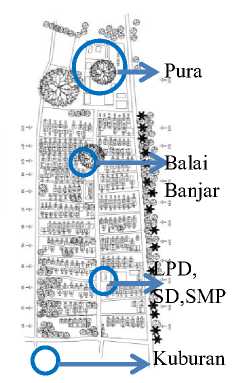

Secara fisik pola spasial Desa Adat Pengotan tersusun dari 8 Banjar. Banjar-banjar tersebut disusun dalam pola linear yang memanjang dari utara (kaja, G. Batur) ke selatan (kelod). Core utama permukiman adalah jalan besar (marga) yang membujur dari utara ke selatan dan menghubungkan jalan kecil lainnya (rurung). Transformasi spasial bentuk linear tersebut tercermin dalam pola Desa Adat Pengotan sebagai berikut. Fasilitas-fasilitas umum yang ada di permukiman ini adalah Pura, Bale Banjar, Pasar, LPD, Kuburan, SD dan SMP. Pasar desa pada awalnya berada di tengah permukiman, namun karena kapasitasnya yang tidak memadai maka dipindahkan ke bagian selatan desa. Saat ini bekas pasar tersebut menjadi gedung multifungsi

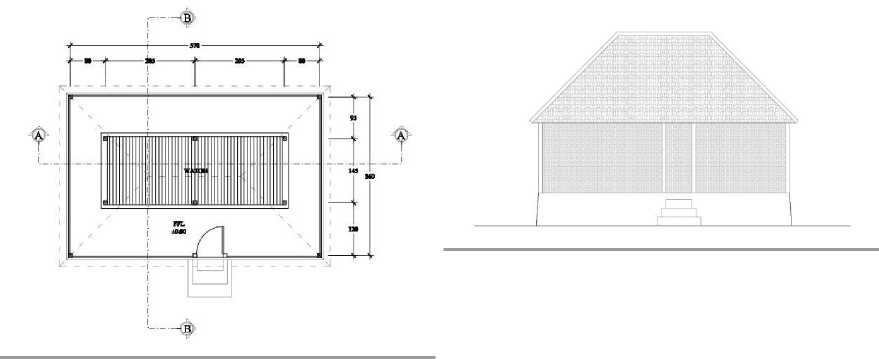

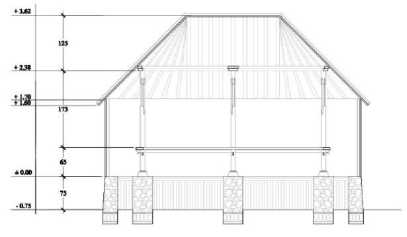

Terdapat 22 kelompok rumah dimana tiap kelompok terdiri dari beberapa KK. Tiap KK memiliki pada dasarnya dua bangunan utama yaitu paon dan bale daja. Selain itu terdapat merajan di bagian utara rumah di tiap KK. Antara KK satu dengan lainnya tidak dipisahkan secara fisik dengan pagar atau pembatas lainnya. Bahan bangunan asal adalah bambu namun sebagian besar bangunan sudah diubah bahan bangunannya seperti penutup atap dari seng, genteng, dan sirap. Sedang dinding sebagian besar sudah menjadi dinding batu. Lantai sudah banyak yang menggunakan keramik. Secara keseluruhan pola rumah pada Desa Adat Pengotan sebagai Gambar 2.

Bale Meten

⅛ Bale Adat

Rurung

Margi Agung

Gambar 2. Pola Rumah pada Tiap Rurung

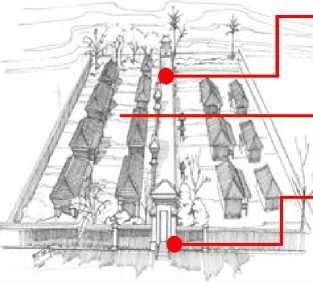

Rumah di Desa Pengotan terletak berjejer searah dengan rurung dan membentuk kavling pekarangan/persil yang terdiri dari 7-9 rumah, dimana antara rumah satu dan lainnya tidak terdapat panyengker sebagai tembok pembatas. Setiap rumah di desa ini memiliki pola masa bangunan yang sama dan teratur dan berpola linier memanjang pada arah utara-selatan; mulai dari pemesuan, menuju ke bale adat, kemudian bale meten, dan terakhir sanggah di arah utara. Hal ini merupakan salah satu wujud keakraban warganya. Dengan topografi yang berada di daerah perbukitan menyebabkan permukiman berpola linier. Uraian diatas menunjukkan bahwa dari beberapa desa di Bali dengan pola permukiman linier (di daerah pegunungan), juga tercipta berbagai variasi pola rumah. Bangunan hunian/rumah tinggal tradisional ‘umah’ di Desa Pengotan untuk 1 KK pada dasarnya hanya memiliki/terdiri dari 2 (dua) buah bangunan (tidak termasuk merajan), yaitu ;

-

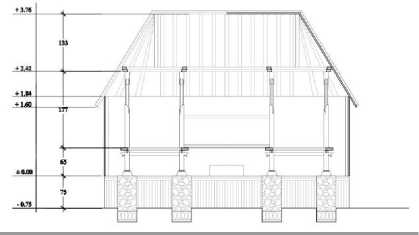

1. Bale Meten sekaligus Paon; posisi di bagian utara lahan. Berderet 7-9 KK (Gambar 3) Hal ini lebih menunjukkan kekerabatan serta keakraban diantara persil/kavling). Bentuk serta wujud menyerupai Bale Daja/Saka Ulu (tiang 8). Fungsi utama selaku tempat tidur, dengan 2 buah bale-bale diantara saka-saka pada pinggir. Di antara saka tengah/sela tiang tengah terdapat tungku dapur (paon).

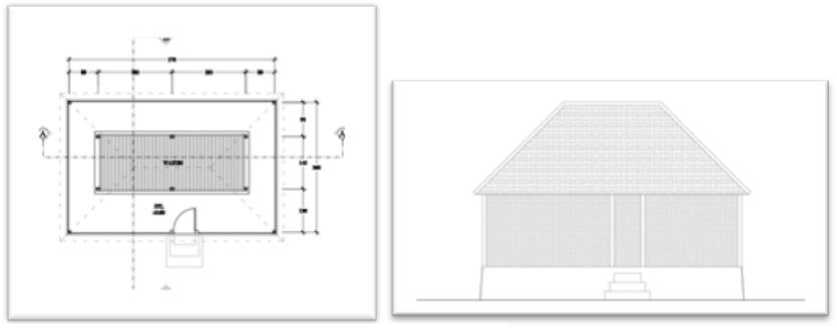

Gambar 3. Bale Daja & Paon

-

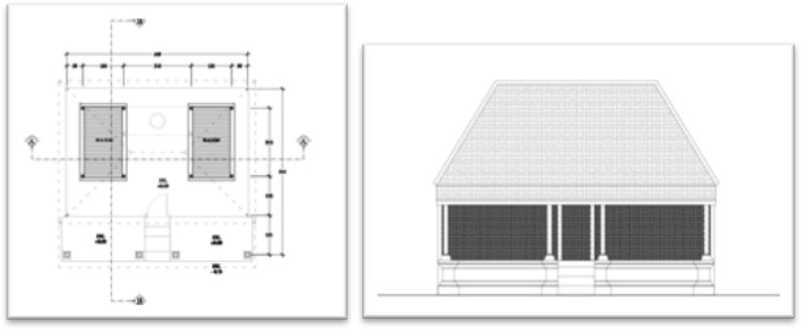

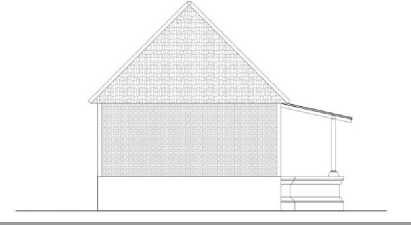

2. Bale Adat atau Bale Sakenem; posisi di bagian selatan lahan. Bentuk serta wujud menyerupai Bale Sakenem (tiang 6) pada arsitektur tradisional lainnya di Bali daratan.

Fungsi utama adalah sebagai tempat manampung kegiatan adat/upacara keagaaman, dengan 1 buah bale-bale di antara saka pada bagian utama/ulu. Dalam situasi tidak ada upacara, tidak jarang bale-bale pada bangunan ini dipakai juga sebagai tempat tidur (anggota keluarga yang sudah tua) atau tempat penyimpanan barang-barang yang dipergunakan sehari-hari.

Gambar 4. Bale Adat/Bale Sakenem

Perkembangan Spasial Desa Adat Pengotan Kini

Dengan topografi yang berada di daerah perbukitan menyebabkan permukiman berpola linier. Uraian diatas menunjukkan bahwa dari beberapa desa di Bali dengan pola permukiman linier (di daerah pegunungan), juga tercipta berbagai variasi pola rumah. Pola ruang sangat berkaitan dengan sistem sirkulasi karena melalui sirkulasi, ruang-ruang pada suatu wilayah dapat saling berhubungan serta menggambarkan berbagai fungsi pergerakannya. Pola-pola yang dimaksud adalah 1) radial (melingkar); 2) grid/papan catur; 3) linier; 4) organik, dan 5) kombinasi dari semua pola (Snyder, 1989:186-188). Dan Desa Adat Pengotan termasuk katagori desa dengan piola linear. Secara umum terkait pola desa adat Pengotan adalah Pola Linear arah Utara-Selatan, sebagaimana struktur desa-desa pegunungan di Bali (termasuk salah satu desa dengan klasifikasi tipe Bali Aga). Dengan struktur margi (sirkulasi utama), serta dengan rurung (‘gang’) yang masing-masing menuju ke pekarangan/persil rumah-rumah di bagian sisi kanan/utara gang. Meskipun aksentuasi, dimensi dan kondisi material pavement jalur sirkulasi di luar core utama (margi/jalan desa) kurang memadai.

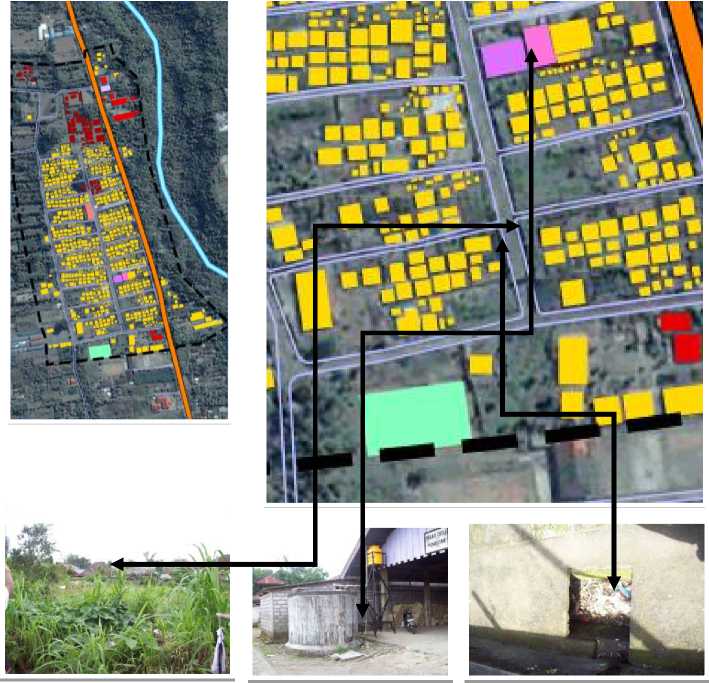

Terkait dengan hal itu, petanda dan gerbang utama di kawasan Desa Pengotan pada kenyataannya adalah sebagai berikut:

-

• Petanda (aksentuasi) yang menunjukkan eksistensi Desa Pengotan dari jalur Denpasar-Kintamani tidak jelas

-

• Gerbang utama menuju core utama (jalan desa) belum mampu menunjukkan identitas lokal. Kondisi lingkungan gerbang utama menuju core utama (jalan desa) belum mendukung fungsi Kawasan Desa Bali Aga

-

• Sampah nampak masih berserakan terutama pada core utama desa termasuk di saluran pembuangan (got). Kondisi got banyak yang rusak dan ditumbuhi rumput liar dapat mengganggu aliran air kotor

-

• Posisi meteran listrik yang terbuka di depan pekarangan sangat berbahaya

-

• Sistem penyediaan air bersih yang tidak mendapat perhatian

Gambar 5. Utilitas/Sanitasi Desa

Pembahasan Spasial/Tata Ruang Rumah Tinggal

Mutu bentuk dalam arsitektur akan ditentukan oleh keahlian seorang perancang dalam menggunakan dan menyatukan unsur-unsur tadi, baik dalam pembentukan ruang dalam (interior) maupun ruang-ruang luar (eksterior) di sekeliling bangunan-bangunan (Edmund N. Bacon, 1974). Maka pembahasan tentang bentuk luar bangunan (building form) dalam arsitektur secara langsung maupun tidak akan mengurai tentang fungsi (function) ruang-ruang yang ada di dalamnya (tata ruang dalam). Seperti yang dinyatakan oleh Vitruvius dalam Saliya,1999; bentuk bila mau dikaitkan dengan fungsi/’utilitas’ tentunya merupakan gabungan antara ‘firmistas’ (technic) dengan ‘venustas’ (beauty/delight).

Rumah di Desa Pengotan terletak berjejer searah dengan rurung dan membentuk kavling pekarangan/persil yang terdiri dari 7 - 9 rumah, dimana antara rumah satu dan lainnya tidak terdapat panyengker sebagai tembok pembatas. Setiap rumah di desa ini memiliki pola masa bangunan yang sama dan teratur dan berpola linier memanjang pada arah utara-selatan; mulai dari pemesuan, menuju ke bale adat, kemudian bale meten, dan terakhir sanggah di arah utara.

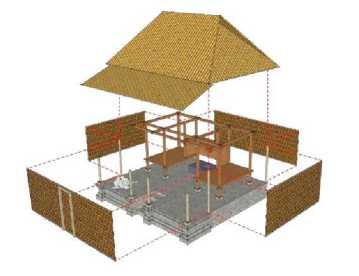

Bangunan hunian/rumah tinggal tradisional ‘umah’ di Desa Pengotan untuk 1 KK pada dasarnya hanya memiliki/terdiri dari 2 (dua) buah bangunan (tidak termasuk merajan), yaitu ;

-

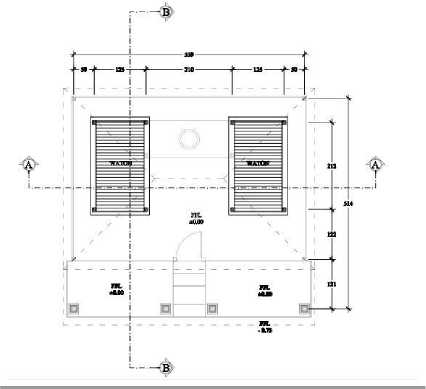

1. Bale Meten sekaligus Paon; posisi di bagian utara lahan. Berderet 7 - 9 KK. Hal ini lebih menunjukkan kekerabatan serta keakraban di antara persil/kavling). Bentuk serta wujud menyerupai bale daja/saka ulu (tiang 8). Fungsi utama selaku tempat tidur, dengan 2 buah bale-bale di antara saka-saka pada pinggir. Diantara saka tengah/sela tiang tengah terdapat tungku dapur (paon).

Secara umum bentuk serta tata ruang bangunan ini tidak berbeda dengan bangunan bale daja pada arsitektur tradisional Bali daratan (pengaruh Majapahit), namun tambahan fungsi dapur merupakan kekhususan bangunan hunian yang berlokasi di pegunungan, karena pertimbangan klimatologis (beriklim relatif dingin).

Guna mengakomodasi aktifitas penghuni, tidak sedikit di depan pintu bangunan terdapat ruang transisi yang diberi atap tambahan/emper, menempel di struktur atap utama sehingga bersifat semi permanen.

Gam bar 6. Bale Meten

-

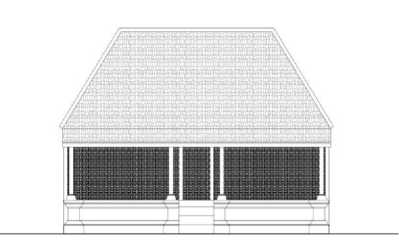

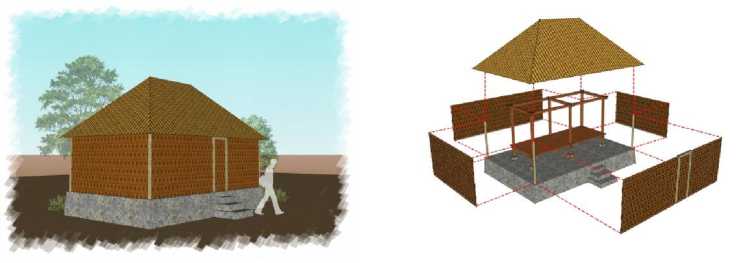

2. Bale Adat atau Bale Sakenem ; posisi di bagian selatan lahan. Bentuk serta wujud menyerupai Bale Sakenem (tiang 6) pada arsitektur tradisional lainnya di Bali Daratan. Fungsi utama adalah sebagai tempat manampung kegiatan adat/upacara keagaaman, dengan 1 buah bale-bale diantara saka pada bagian utama/ulu. Dalam situasi tidak ada upacara, tidak jarang bale-bale pada bangunan ini dipakai juga sebagai tempat tidur

(anggota keluarga yang sudah tua) atau tempat penyimpanan barang-barang yang dipergunakan sehari-hari.

Merujuk pada Siwalatri (2008:140-145), ragam hias pada bangunan-bangunan di Pengotan (Bale Meten dan Bale Adat) ini tidak terdapat banyak kategori bentuk ragam hias, baik mulai tampilan ‘kekarangan, pepataran’. Tidak terdapat satu pun jenis kategori ragam hias di atas diterapkan pada bangunan ini. Sangat sederhana dan jujur dalam tampilan. Ada kemungkinan hal ini menjadi salah satu ciri/khas bangunan arsitektur permukiman Bali Aga, khususnya di Pengotan.

Gambar 7 . Bale Adat/Bale Sakenem

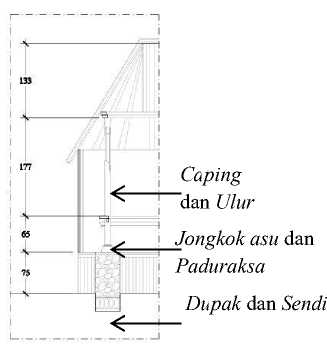

Namun untuk kategori ‘pepalihan’, dalam konteks wujud/bentuk bangunan menyeluruh, dapat diklasifikasi mempergunakan konsep filosofis Tri Angga, dengan penjabaran ‘kepala/atap – raab’; badan/tiang/dinding – pengawak’; dan ’kaki/dasar – bataran’, relative utuh dan proporsional.

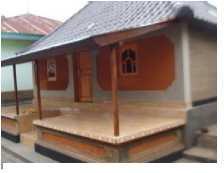

Perkembangan Bentuk dan Tata Ruang Rumah Tinggal Tradisional Desa Pengotan

Secara umum bentuk (form) bangunan hunian/rumah tinggal tradisional di Desa Pengotan tidak banyak mengalami perubahan, namun dari sudut wujud (shape) kaitannya dengan performansi hampir sekitar 85 % telah berubah karena perubahan pemakaian material semata. Seperti dinding sudah memakai batako, serta hampir sebagaian besar (99 %) bahan atap genteng bambu diganti genteng tanah liat pabrikan atau material seng/asbes.

erubah

±85% Relatif

± 15% belum

udah berubah

Gambar 9. Perkembangan Rumah Tradisional

Kesimpulan dan Saran

Pola Desa Adat Pengotan masih bertahan pada bentuk asli baik secara makro (desa) maupun secara mikro (rumah). Tidak ada perubahan yang berarti pada morfologinya kecuali pengalihan pasar dan penambahan sekolah. Pada tingkat rumah telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap bangunan terutama penggunaan amterial. Bangunan yang masih bertahan menggunakan bambu sebagai materialnya sangatlah kecil, sekitar 10% saja. Penggantian ini selain berkat peningkatan ekonomi, juga karena bahan bambu dianggap sebagai bahan murah dan tidak awet.

Gambar 10 . Rekonstruksi Bale Meten

Bentuk (form) bangunan hunian/rumah tinggal tradisional di desa Pengotan tidak banyak mengalami perubahan, namun dari sudut wujud (shape) kaitannya dengan performansi hampir sekitar 85 % telah berubah karena perubahan pemakaian material. Seperti dinding sudah memakai batako, serta hampir sebagian besar (99 %) bahan atap genteng bambu diganti genteng tanah liat pabrikan atau material seng/asbes.

Gambar 11. Rekonstruksi Bale Adat Awal

Gambar 12. Bale Adat yg Sudah Diganti Material Lantai & Atapnya

Pergantian fisik tersebut tidak merubah aktifitas sosial budaya, dan ritual masyarakatnya. Upacara-upacara ritual, sosial, dan budaya berlangsung seperti sebelumnya. Namun tuntutan ekonomi membuat pola bermukim penduduk desa ini berubah sangat signifikan. Sebagian besar (sekitar 70%) penduduk tidak lagi menetap di desa. Mereka banyak yang hidup di pondok dan hanya kembali pada saat ada upacara ritual, sosial, budaya. Kondisi ini mengakibatkan banyak rumah yang tidak terurus dan mulai hancur, menjadikan sebagian unit rumah menjadi kumuh. Bila keadaan ini dibiarkan Desa Adat Pengotan hanya akan menjadi museum yang hanya bisa ditonton fisiknya saja namun kehilangan spiritnya karena ditinggalkan pendukung budayanya

Daftar Pustaka

Gelebet, I N., dkk. (2002). Arsitektur Tradisional Daerah Bali, Denpasar: Depdikbud -Bali.

Jensen, G. D. & Suryani, L. K. (1996). Orang Bali. Bandung: ITB.

Kaler, I G. K. (1982). Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2. Denpasar: Bali Agung

Nasution, S. (2004). Metode Research (Penelitian Ilmiah)

Siregar, L. G. (2006). Makna Arsitektur: Suatu Refleksi Filosofis. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Snyder J. C. (1989). Introduction to Architecture. New York: Mc. Grawhill.

Pangarsa, G. W. (2006). Merah Putih Arsitektur Nusantara. Yogyakarta: Andi Offset.

Parimin, A. P. (1986). Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village: Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali. (Doctoral dissertation), University of Osaka, Japan.

Putra, I G. M. (2003). Perubahan Ekspresi Konsep Natah Dalam Tata Ruang di Bali. Jurnal Permukiman Natah, 1(2), 52-108.

48

SPACE - VOLUME 4, NO. 1, APRIL 2017

Discussion and feedback