TATA SPASIAL PERMUKIMAN TRADISIONAL MANGGARAI BERDASAR RITUAL PENTI DI KAMPUNG WAE REBO DI PULAU FLORES

on

TATA SPASIAL

RUANG

SPACE

PERMUKIMAN TRADISIONAL MANGGARAI

BERDASAR RITUAL PENTI

DI KAMPUNG WAE REBO DI PULAU FLORES

Oleh: Mohammad Raditya Perdana1

Abstract

In the Lesser Sunda Islands of the Indonesian Republic a Kampung is located in Flores Island. It is called Kampung Wae Rebo and constitutes the focus of this paper. Here the formation of traditional settlements with their ritual practices has a dominant role. Here, culture is the determining factor that shapes the living environment. The Manggarai ethnic group who live in Wae Rebo is well known for their enduring perpetuation of tradition. One such tradition is selected for in-depth study - that of the annual ceremony of penti. This takes the form of a giant ritual pertaining to the agricultural life of the community. Here a series of activities relating to this ritual have affected the spatial formation of the Wae Rebo settlement in unique ways. The study methodology deploys concepts derived from both structuralism and hermeneutics. In conclusion the following paper suggests that the existence of Wae Rebo settlement has been historically determined by five elements, namely; the social structure of the community; ritual practices; harmony with nature; defence from both internal and external forces; and the adaptive qualities of culture.

Keywords: spatial arrangement; traditional settlement; Kampung Wae Rebo; ritual penti

Abstrak

Di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di Pulau Flores, terdapat Kampung Wae Rebo dengan pola permukiman tradisional yang didominasi oleh praktek-praktek ritualnya. Dalam konteks ini, budaya merupakan faktor determinan dalam proses pembentukan permukimannya. Suku Manggarai merupakan sekelompok etnik di Kampung Wae Rebo yang mempertahankan tradisi ini secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang menjadi fokus penelitian ini adalah ritual tahunan penti. Ritual ini merupakan praktek budaya bertani yang dilakukan oleh masyarakatnya. Rangkaian ritual ini telah mempengaruhi keunikan pola permukiman kampung ini. Studi ini dilakukan melalui pendekatan structuralism dan hermeneutics. Pada akhirnya, eksistensi permukiman Kampung Wae Rebo secara kebersejarahannya ditentukan oleh lima element, diantaranya: struktur masyarakatnya; praktek-praktek ritual; keharmonisan dengan alam;

pertahanan dari faktor eksternal dan internal; dan adaptasi budaya.

Kata kunci: tata ruang; permukiman adat; Kampung Wae Rebo; ritual penti.

Pendahuluan

Pembentukan suatu lingkungan permukiman pada dasarnya sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah budaya masyarakat setempat. Bagaimana individu berhubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sudah tentu berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya, selanjutnya bagaimana ruang dalam seluruh permukiman ditata dan dirancang sangat tergantung pada pandangan hidup masing-masing (Dansby, 1993). Berbagai hal berkait dengan budaya, norma, tradisi dsb, lebih mudah terlihat pada permukiman tradisional. Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya, yang dihubungkan dengan nilai-nilai

1

kepercayaan atau agama yang bersifat khusus/unik pada masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula diluar determinasi sejarah (Crysler 2000).

Merujuk konsep strukturalisme Levi-Strauss (1963) disebutkan pada dasarnya masyarakat memiliki struktur yang kompleks didasarkan atas bentuk dualisme dalam tata relasi yang paling sederhana. Konsep ini dianggap sama dengan organisasi pemikiran manusia dan kebudayaannya. Seperti kata-kata hitam dan putih; hitam sering dikaitkan dengan kegelapan, keburukan, kejahatan, sedangkan putih dihubungkan dengan kesucian, kebersihan dan ketulusan. Contoh lain adalah kata rasional dan emosional; rasional dianggap lebih istimewa dan diasosiasikan dengan laki-laki, sementara emosional dianggap inferior yang diasosiasikan dengan perempuan.

Waterson (1990) menggambarkan tipikal permukiman di Asia Tenggara merupakan gambaran yang diistilahkan oleh Levi-Strauss sebagai dualisme konsentris. Representasi hirarki ruang digunakan sebagai ekspresi hubungan-hubungan politik, seperti halnya pandangan hidup sebagai perhatian masyarakat. Layout berbagai ibukota di Asia Tenggara merefleksikan konsep kekuatan pusat yang menghubungkan kekuatan kosmos dan menghilang di pinggiran. Pengaruh raja adalah yang paling kuat sebagai pusat politik dan berakhir pada batas kerajaan (Waterson 1990).

Berdasar hasil kajian Levi-Strauss (1963) di Desa Winnebago (Amerika Selatan) maka dapat disimpulkan: (1) masyarakat memiliki struktur sosial yang kompleks didasarkan atas bentuk dualisme dalam tata relasi yang sederhana; (2) dualisme ini berkaitan dengan sistem kekerabatan, sistem perkawinan, strata masyarakat dan beberapa atribut budaya lain; (3) distribusi ruang permukiman sangat dipengaruhi oleh sistem dualisme; (4) struktur yang terbentuk adalah struktur konsentrik dan struktur diametric; dan (5) kedua struktur ini dapat dilihat secara langsung sebagai struktur ruang desa, akan tetapi lebih merujuk pada struktur dualisme pada masyarakat itu sendiri.

Konsep oposisi berpasangan yang diungkap Levi-Strauss (1963) tampaknya juga menjadi dasar yang kuat dalam penataan permukiman tradisional pada sebagian besar wilayah di Nusantara. Seperti masyarakat Baduy di Banten Selatan dalam menata ruang permukimannya sangat memperhatikan sistem orientasi. Pandangan hidup dasar mereka adalah adanya oposisi antara selatan dan utara. Di Selatan terdapat Sasaka Domas sebagai tempat pemujaan paling sakral dan Utara merupakan permukiman masyarakat yang sifatnya profane (Purnama 2006). Pada permukiman terbagi lagi menjadi perkampungan Baduy Dalam yang taat adat di sisi Selatan dan permukiman Baduy Luar yang tidak taat adat di sisi Utara. Jadi pemahaman masyarakat Baduy, semakin mendekati Sasaka Domas akan semakin suci, dan semakin menjauh dari Sasaka Domas semakin tidak suci.

Contoh lain dari penerapan konsep oposisi berpasangan ini juga ditemukan pada masyarakat di Bali. Parimin (1986) menyatakan bahwa masyarakat Bali memiliki hubungan dengan tempat tinggal leluhurnya, dan memiliki perwujudan yang utama adalah gunung dan nista adalah laut. Pola ini menghasilkan orientasi dan hirarki ruang permukiman.

Kampung Wae Rebo, Manggarai, Pulau Flores

Pulau Flores merupakan salah satu dari sekian banyak pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, dengan potensi keanekaragaman, baik sumber daya alam maupun budaya. Pulau Flores memiliki kondisi alam yang unik. Bagian tengah pulau terbentuk dari

gugusan pegunungan dengan hutan-hutan yang lebat dengan iklim tropis basah yang kental. Bagian luarnya, yang berbatasan dengan laut, memiliki iklim yang kering. Salah satu etnik yang mendiami Pulau Flores adalah Etnik Manggarai. Etnik yang mendiami Pulau Flores bagian barat ini memiliki tradisi kekerasan yaitu perang antar suku. Hal inilah yang mendasari kenapa perkampungan-perkampungan tua di Manggarai banyak terletak di lereng-lereng pegunungan (Kondas 2013). Kondisi ini mendorong Etnik Manggarai manggantungkan hidupnya dengan berkebun di ladang dan berburu di hutan. Cara bertahan hidup ini pada akhirnya menghasilkan tradisi dalam berhuni maupun dalam budaya kehidupannya.

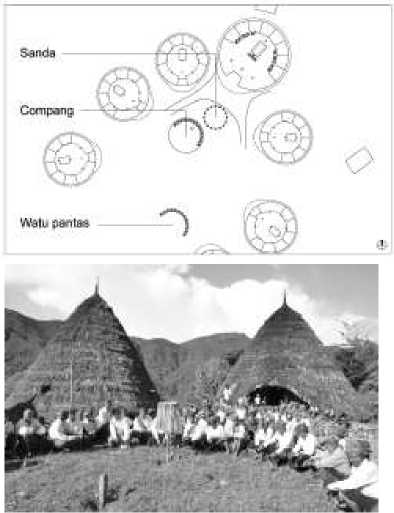

Perkampungan tua yang terdapat di Manggarai seperti Kampung Todo, merupakan bekas kerajaan terbesar di Manggarai, Kampung Ruteng Pu’u merupakan awal mula Kota Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai sekarang, Kampung Cibal juga merupakan bekas kerajaan besar dan sempat menjadi musuh Kerajaan Todo, kemudian Kampung Wae Rebo yang dikenal sebagai saudara tua Kampung Todo. Dalam perkembangannya hanya Kampung Wae Rebo yang memiliki komponen permukiman tradisional Manggarai yang lengkap, terutama gugusan Mbaru Tembong dan Mbaru Niang. Selain itu tradisi ritual yang dijalani masyarakat Kampung Wae Rebo juga dapat bertahan dengan baik, walau pariwisata sudah masuk beberapa puluh tahun terakhir.

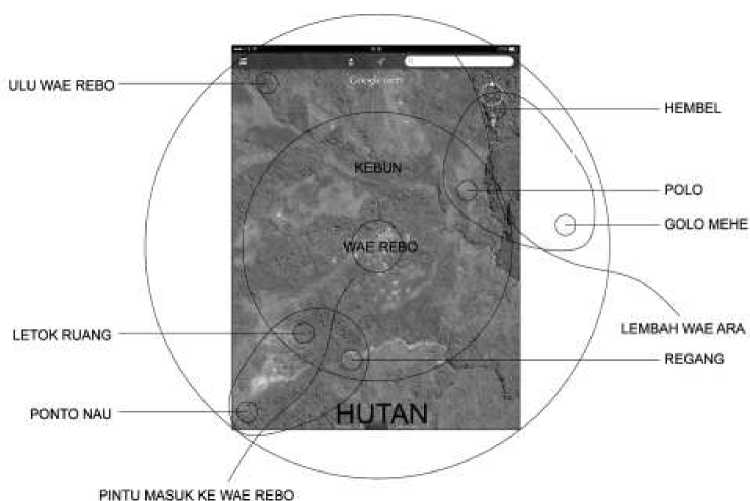

Kampung Wae Rebo secara administratif masuk dalam wilayah Desa Satarlinda Barat, Kecamatan Satarlinda, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, lihat Gambar 1. Untuk mencapai Kampung Wae Rebo, dengan menggunakan transportasi umum dari Labuan Bajo kita harus ke Pela atau Ruteng, dari Ruteng dengan kendaraan bernama oto, kendaraan truk yang bak belakangnya dimodifikasi menjadi tempat duduk penumpang berjejer ke belakang dan di beri atap, kita harus menuju Kampung Dintor, kampung pesisir di selatan Kabupaten Manggarai. Lalu mulai naik ke utara ke Kampung Denge, yang merupakan kampung terakhir yang dapat diakses oleh kendaraan bermotor. Dari Kampung Denge kita harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama lebih kurang 4-5 jam, melintasi ladang-ladang milik masyarakat yang ditanami cengkeh, kemiri, pinang, sirih, kopi, dan lain sebagainya, juga hutan tropis basah khas pegunungan Pulau Flores yang penuh dengan keanekaragaman hayati dan hewani.

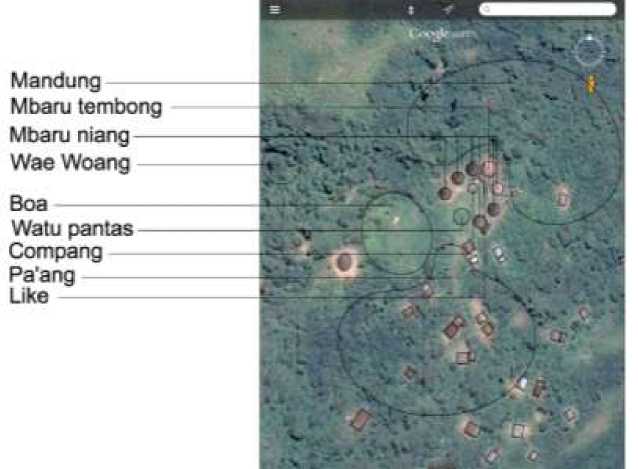

Etnik Manggarai di Kampung Wae Rebo melakukan ritual pada tempat-tempat yang diyakini memberikan konstribusi penting dalam kehidupan mereka. Tempat-tempat penting tersebut sebagian besar merupakan wadah dalam melakukan aktifitas pada hari-hari biasa, seperti: lodok (pusat kebun komunal), wae teku (sumber mata air), natas (halaman tengah perkampungan), pa’ang olo mandung (wilayah depan/pintu masuk dan wilayah belakang perkampungan), mbaru niang dan mbaru tembong (rumah biasa dan adat). Sebagian lagi merupakan tempat yang sakral dan hanya dipergunakaan diwaktu tertentu, terutama ritual adat, seperti: boa (kuburan) dan compang (altar persembahan).

Gambar 1. Peta yang menjelaskan posisi Kampung Wae Rebo di Kabupaten Manggarai, Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Sumber: http://www.waerebopower.com/, diakses tanggal 09/08/2014

Gambar 2. Permukiman Tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo Sumber: dikembangkan dari data Google Earth 2014

Ritual Penti

Etnik Manggarai di Kampung Wae Rebo merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam pemujaan terhadap Mori (Wujud Tertinggi), empo (leluhur) dan naga (roh alam). Hal ini mereka lakukan secara rutin dikaitkan dengan situasi dan kondisi hidup yang mereka alami. Tradisi ritual penti misalnya, merupakan tradisi yang dihubungkan dengan aktivitas pertanian sebagai petani. Secara kontekstual ritual penti merupakan ritual yang bernuansa syukuran dan mohon keselamatan. Syukur karena diberi kelimpahan rezeki dalam bentuk hasil panen pada musim tanam yang telah dilewati dan pemohonan keselamatan untuk menyongsong musim tanam berikutnya. Ungkapan syukur dan permohonan keselamatan disampaikan kepada Mori (Wujud Tertinggi) melalui perantara empo (leluhur) dan naga (roh-roh alam). Etnik Manggarai di Kampung Wae

Rebo melaksanakan ritual penti pada pertengahan bulan November setiap tahun, yang dalam kalender pertanian mereka adalah bulan bertemunya dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan.

Dari pengalaman penulis mengikuti ritual penti diperoleh sejumlah data fenomena visual, gagasan-gagasan dan nilai-nilai abstrak di kalangan masyarakat Kampung Wae Rebo. Secara ringkas dapat dibentangkan tema-tema yang ditemukan saat ritual penti berlangsung, sebagai berikut.

Pelaksanaan ritual penti melibatkan seluruh warga yang terikat dalam satu kesatuan genealogis secara aktif tanpa terkecuali. Titik awal ritual penti adalah musyawarah bersama seluruh warga kampung di rumah adat. Pemangku adat seperti tu’a golo, tu’a tembong, tu’a teno dan tu’a-tu’a panga mengundang semua warga untuk duduk bersama membicarakan rencana ritual penti. Karena itu dalam sistem kehidupan tradisional Manggarai, pemangku adat memiliki peran yang sangat strategis.

Dalam perkembangan pelaksanaan ritual penti, masyarakat Kampung Wae Rebo mengundang kampung tetangga untuk bersama-sama merayakan apa yang sudah diperoleh di musim tanam sebelumnya. Selain itu, dengan masuknya pariwisata, Kampung Wae Rebo selalu mendapat kunjungan dari pihak luar baik domestik maupun mancanegara. Dalam tradisinya masyarakat Kampung Wae Rebo akan mengadakan ritual penerimaan tamu sebelum ritual penti dilaksanakan.

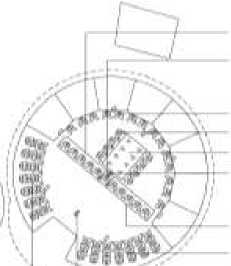

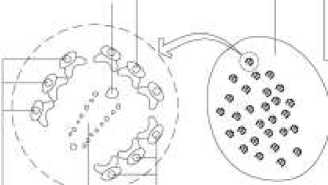

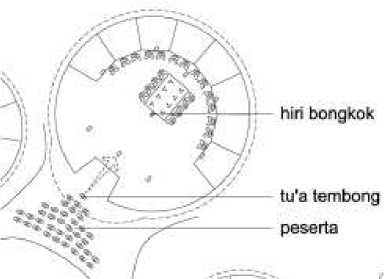

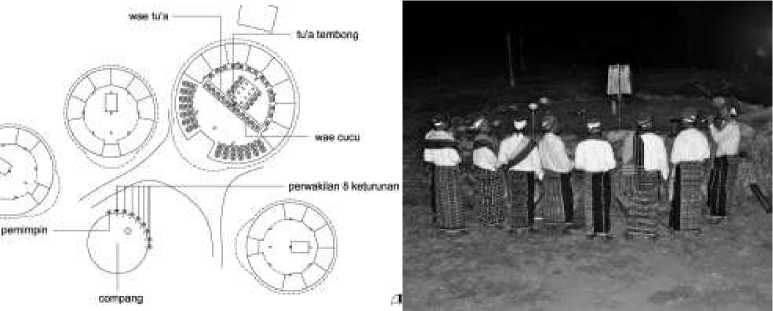

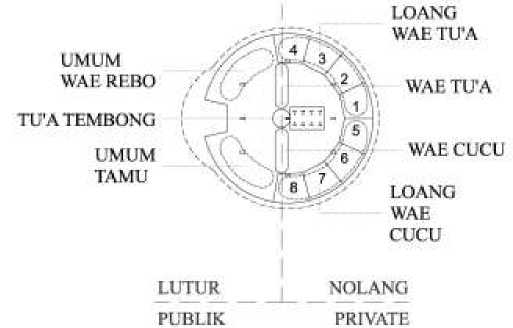

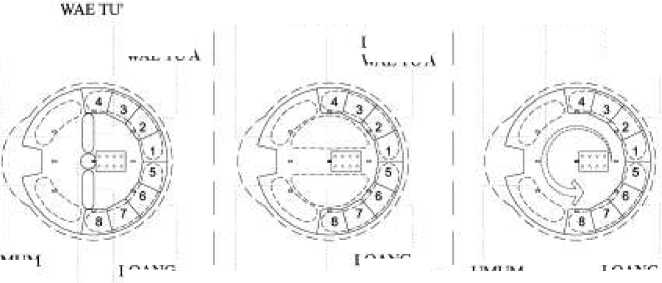

Pada hari pelaksanaan ritual penti, para tetua dan semua peserta berkumpul di mbaru tembong. Tu’a tembong yang duduk di depan hiri bongkok dan menghadap hiri tembong, menyatakan prosesi ritual penti akan segera dimulai. Di sisi kanan tu’a tembong duduk perwakilan dari wae tu’a, yaitu keturunan dari anak-anak sulung Empo Maro. Dan di sisi kiri dari tu’a tembong duduk perwakilan dari wae cucu, yaitu keturunan dari anak-anak bungsu Empo Maro (Gambar 3).

Dari mbaru tembong peserta di bagi menjadi dua kelompok untuk melakukan ritual barong wae dan barong oka. Ritual ini dilakukan di waktu yang bersamaan, namun di tempat yang berbeda dengan urutan prosesi yang sama. Sebelum berangkat melakukan renggas terlebih dahulu, yaitu tutur adat yang dilakukan bersamaan, yang menandakan kesiapan akan memulai prosesi ritual. Dalam perjalanannya ke dua tempat tersebut, tiap kelompok menyanyikan sanda ara, sejenis lagu rakyat yang maksudnya agar masyarakat terus mempertahankan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur (Gambar 4).

wae tu'a

tu'a tembong

keluarga inti

(wanlt3∕anak∙anak) wanita memasak hapo hl ri bongkok

wae cucu

ρihak Iamu

hlri tembong tuan rumah I

Gambar 3. Layout persiapan awal ritual penti, tu’a tembong, perwakilan wae tu’a dan wae cucu, peserta dan tamu undangan berkumpul di mbaru tembong

Gambar 4. Layout prosesi barong wae ke Wae Woang dan prosesi barong oka ke pa’ang olo mandung, didahului dengan renggas di like

-

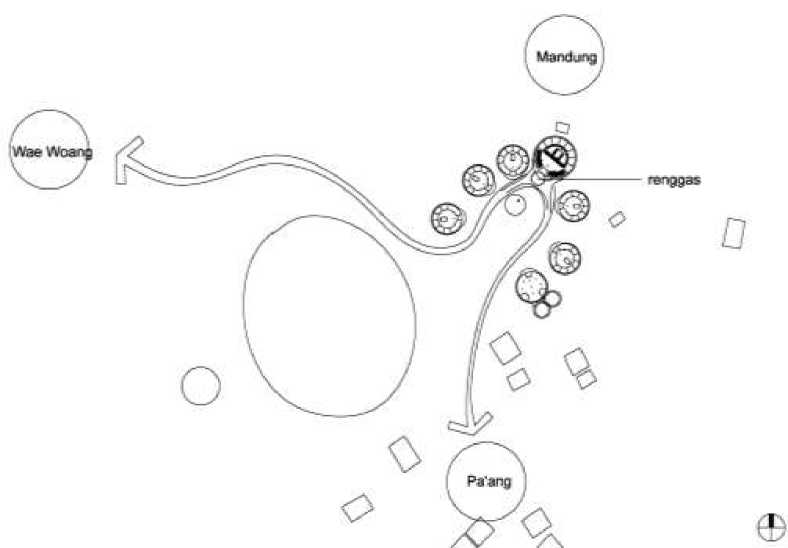

2. Barong Wae

Barong wae adalah ritual untuk memanggil dan mengajak roh-roh penjaga mata air di Wae Woang untuk ikut bersama-sama mengikuti ritual penti di mbaru tembong. Wanita berada di urutan terdepan dalam barisan menuju ke Wae Woang. Tidak ada ketentuan khusus hanya wanita tertentu yang boleh dalam barisan terdepan, siapa saja boleh, namun dilakukan secara bergantian. Hal ini dikarenakan dalam pada hari-hari biasa hanya wanita yang dapat pergi ke Wae Woang dan menggunakan airnya untuk mandi, keperluan minum, keperluan memasak, cuci-cuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Kaum pria memiliki pancuran air tersendiri, sekitar 30 meter lebih ke utara dari Wae Woang.

Gambar 5. Urutan terdepan dalam barisan ke Wae Woang adalah wanita (kiri), layout ritual barong wae (kanan atas), compang kecil di percabangan antara jalan ke Wae Woang dan pancuran pria (kanan bawah)

Urutan prosesi ritual barong wae adalah sebagai berikut: (1) teing sepa, memberi sirih dan pinang untuk empo dan naga; (2) teing tuak, persembahan berupa telur ayam kampung untuk minum para naga (roh alam); (3) tura manuk, melantunkan tutur adat sambil memegang hewan korban/ayam; (4) mbele manuk, ritual potong ayam dengan tujuan tertentu untuk setiap warna ayam yang berbeda; (5) toto urat, membaca tanda setuju atau tidak setuju atas permohonan kepada “Wujud Tertinggi”, empo dan naga, yaitu pada bagian usus ayam (dan juga hati babi); (6) hao helang, mengaduk dengan tangan campuran nasi dan daging di piring sambil melantunkan tutur adat; (7) hesak helang, memberi makanan kepada empo dan naga yaitu berupa daging ayam dan nasi dengan cara melemparkannya. Setelah itu sisa helang ditaruh di atas hanggar (Gambar 6).

-

3. Barong Oka

Barong oka adalah ritual untuk memanggil dan mengajak roh-roh alam penjaga di pa’ang (penjaga gerbang masuk perkampungan) dan di mandung (penjaga pintu belakang perkampungan) untuk ikut ke mbaru tembong bersama-sama mengikuti ritual penti. Pada prakteknya, hanya di daerah pa’ang saja dilakukan ritual barong oka, dimana terdapat compang ukuran kecil seperti di Wae Woang. Urutan prosesinya sama dengan ritual barong wae, hanya maksud dan tujuan yang dilantunkan saat tutur adat berbeda.

Gambar 6. Teing cepa (kiri atas), teing tuak (tengah atas) dan tura manuk (kanan atas), mbele manuk (kiri bawah), toto urat (tegah bawah), hesak helang dan hao helang (kanan bawah)

-

4. Roi Boa

Roi boa adalah ritual pemanggilan empo (leluhur) di wilayah perkuburan kampung untuk bersama-sama datang menghadiri ritual puncak penti, yang nantinya akan ada persembahan hewan korban untuk para leluhur di mbaru tembong. Masing-masing keturunan mengorbankan seekor manuk rae (ayam betina warna merah). Urutan prosesinya sama dengan yang dilakukan saat ritual barong wae dan barong oka, hanya saja tidak ada bagian teing tuak. Selain itu maksud dan tujuan yang dilantunkan saat tutur adat juga berbeda.

mbaru Iembong

pemimpin nisan

kuburan

anak keturunan

mbaru mang Compang Ooa

Gambar 7. Layout ritual roi boa di perkuburan komunal (kiri), suasana ritual roi boa (kanan)

-

5. Barong Compang

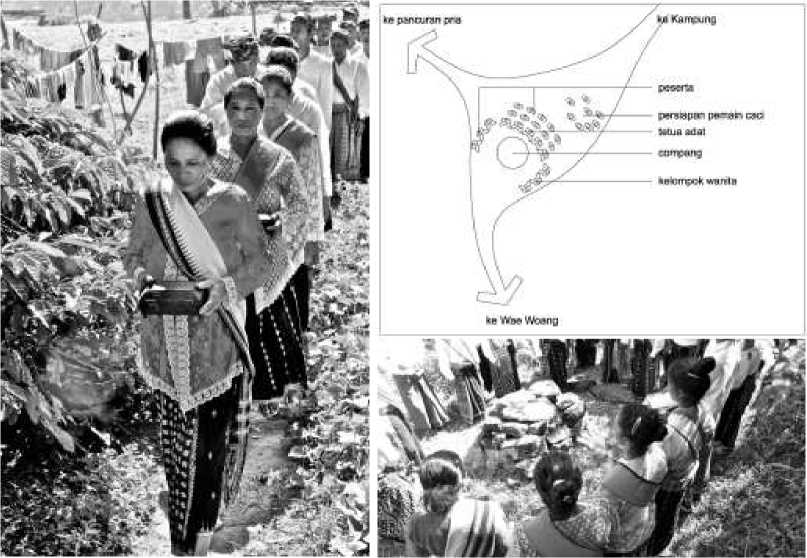

Setelah ritual roi boa, para peserta berkumpul di pa’ang dan bersama-sama berjalan menuju natas. Peserta dibagi ke watu pantas, compang dan pa’ang olo yang merupakan bagian halaman dari Kampung Wae Rebo. Melakukan teing sepa, teing tuak, tura manuk, hao helang dan wesak helang dalam waktu bersamaan, baik di watu pantas dan compang, sedangkan di pa’ang olo melakukan sanda.

Beberapa hari sebelum ritual penti, dilakukan ritual benggar, yaitu upacara pengakuan dosa yang ditujukan kepada Mori (Wujud Tertinggi) melalui perantara empo (leluhur). Pelaku akan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya selama setahun kebelakang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam ritual ini dipersembahkan hewan korban berupa ayam berbulu putih dan dilakukan perorangan atau perkelompok. Saat ritual penti berlangsung, ritual di watu pantas hanya untuk memaafkan semua perilaku yang salah secara menyeluruh, dipersembahkan hewan korban berupa seekor ayam putih, seperti saat benggar.

Ketika ritual berlangsung di watu pantas, secara beramaan di compang juga berlangsung suatu ritual. Sama seperti urutan prosesi ritual-ritual sebelumnya, yaitu melakukan teing sepa, teing tuak, tura manuk, toto urat, hao helang dan wesak helang. Hewan korban yang dipersembahkan adalah ayam dengan warna bulu berwarna pirang (manuk lalong rasi) (Gambar 8).

Berbeda dengan persembahan yang diletakkan di hanggar saat barong wae, barong oka, dan roi boa, ritual di compang mempersembahakan tujuh buah helang (sesembahan). Hal ini dilakukan untuk memberi persembahan kepada roh-roh alam penjaga yang mendiami tujuh tempat keramat di sekitar wilayah Kampung Wae Rebo. Ketujuh tempat ini mendapat kedudukan yang penting, karena jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, roh-roh alam penjaga tempat tersebut selalu membawa informasi lewat mimpi kepada orang-orang tertentu. Ketujuh tempat tersebut antara lain: (1) Letok Ruang; (2) Ponto Nau; (3) Regang; (4) Polo; (5) Ulu Wae Rebo; (6) Hembel; (7) Golo Mehe.

Gambar 8. Layout ritual barong compang (kiri atas), ritual pengakuan dosa di watu pantas (kanan atas), ritual barong compang (kiri bawah) dan sanda di pa’ang olo secara bersamaan (kanan bawah)

Tujuh buah helang (persembahan) tersebut terdiri dari: (1) daun sirih; (2) daging mentah dan yang dibakar dari manuk lalong rasi (ayam berbulu pirang); (3) telur ayam kampung yang direbus dan dikupas kulitnya; (4) sedikit gente (beras yang digoreng atau disangrai).

Gambar 9. Tujuh sesajian untuk tujuh tempat keramat di sekitar Kampung Wae Rebo

-

6. Libur kilo

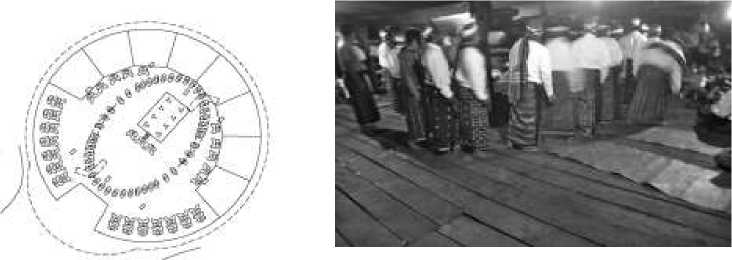

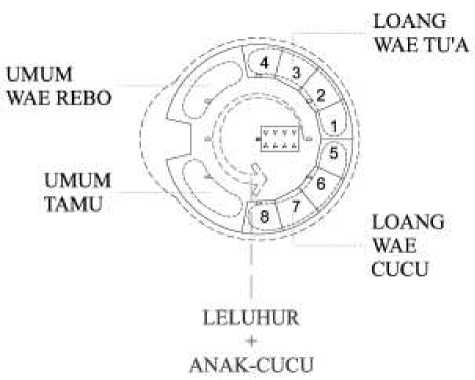

Mbelo adalah lagu perarakan masuk mbaru tembong, yang dipimpin oleh tu’a tembong. Mbelo sendiri adalah sebuah kata yang oleh masyarakat Kampung Wae Rebo saat ini tidak diketahui artinya, mbelo merupakan kata dalam bahasa roh leluhur. Maksud dari ditembangkannya mbelo adalah mengajak roh-roh leluhur yang telah berkumpul di tengah perkampungan untuk bersama-sama masuk ke dalam mbaru tembong. Tu’a tembong berdiri paling depan di atas like (teras mbaru tembong), berderet ke belakang semakin melebar adalah para peserta, terutama para tetua (wae tu’a, wae cucu, tu’a panga).

Setelah masuk ke dalam mbaru tembong dan melewati pintu masuk, lagu mbelo kae disambung dengan lagu ase diong, masih dibawakan oleh tu’a tembong. Sebelum lagu ase diong diserahkan ke barisan belakang, yang memimpin lagu yaitu tetua adat langsung mengambil tempat di barisan hiri bongkok. Saat menyanyikan lagu ase diong para peserta terpilih mengitari hiri tembong sekitar 3-4 kali putaran. Tu’a tembong mengatakan “yo mori somba”, pertanda bahwa ase diong selesai. Kemudian semua peserta mengambil tempat duduk di lutur yaitu area tamu atau publik dari mbaru tembong.

Gambar 10. Layout ritual Mbelo (kiri), tu’a tembong memimpin peserta ritual penti untuk bersama-sama memasuki mbaru tembong (kanan)

Libur kilo atau dapat juga disebut dengan manuk lose, merupakan sebuah ritual memberi tempat untuk duduk kepada empo dan naga yang telah dipanggil dari boa, pa’ang olo mandung dan Wae Woang dengan mempersembahkan hewan korban disetiap nolang, yaitu delapan utusan dari keturunan langsung nenek moyang. Hewan korban yang mendapat prioritas adalah manuk rae bakok (ayam warna bulu putih). Setelah ritual libur kilo selesai dilaksanakan di mbaru tembong, peserta pulang ke rumahnya masing-masing dan membuat ritual libur kilo sendiri sekeluarga. Hewan korban yang dipersembahkan minimal sama, disesuaikan dengan kemampuan dari setiap keluarga.

Gambar 11. Layout posisi wae tu’a dan wae cucu saat ritual libur kilo di mbaru tembong (kiri), libur kilo dari wae tu’a (tengah), libur kilo dari wae cucu (kanan)

-

7. Pento Weki Peso Beo

Setelah ritual libur kilo dilaksanakan di setiap rumah, para peserta kembali ke mbaru tembong. Ritual puncak pento weki peso beo segera dilaksanakan dengan dimulai dengan renggas terlebih dahulu. Setelah itu sanda lima dilantunkan oleh tu’a tembong dan dibalas oleh semua peserta tanpa diiringi alat musik. Setelah sanda lima dilantunkan, enam orang peserta dari pihak pria, tiga orang perwakilan dari wae tu’a dan tiga orang dari wae cucu, mengambil posisi di depan para tetua duduk, tapi tidak melebihi hiri tembong. Mereka berjejer tiga orang dalam dua baris, baris depan adalah perwakilan dari wae tu’a, baris belakang perwakilan dari wae cucu. Para penari ini disebut songka sabela, sedang lagu yang dinyanyikan para tetua disebut mbata songka.

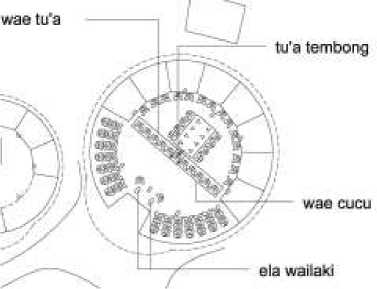

Proses selanjutnya adalah tahapan yang dapat dikatakan sebagai ritual puncak dari pento weki peso beo, yaitu tura ela wailaki (ela: babi, wai: betina dan laki: jantan). Jadi intinya mempersembahkan hewan korban berupa dua ekor babi, yaitu seekor babi betina dan seekor babi jantan, untuk para empo dan naga yang telah diundang dan duduk bersama-sama di mbaru tembong. Posisi babi diletakkan di dekat pintu masuk dan keluar. Ketika tura (tutur adat) kepala babi dihadapkan ke arah hiri tembong. Namun ketika akan dipotong kepalanya diarahkan ke arah luar, babi jantan berada di kanan atau sisi wae tu’a, dan babi betina di kiri atau sisi wae cucu. Antara tu’a tembong, wae tu’a dan wae cucu saling bergantian mengucapkan tura, yang dimulai terlebih dahulu oleh tu’a tembong. Tutur adat yang dilantunkan memiliki maksud jika semua ucapan tura ini benar, berarti ada tanda benar pada hati babi. Saat dijawab “eeee...” terakhir oleh peserta, tu’a tembong melempar beras ke depan ke arah hiri tembong, lalu babi dipotong, hatinya diambil dan toto urat (dibaca) oleh semua tetua adat yang duduk di hiri bongkok.

Gambar 12. Posisi ela wailaki di dekat pintu masuk dan keluar (kiri atas), layout ritual tura ela wailaki (kanan atas), layout yang menjelaskan perwakilan delapan keturunan di compang (kiri bawah), menaruh sisa helang di compang (kanan bawah)

Prosesi selanjutnya adalah hao helang dan hesak helang. Persembahan yang disiapkan adalah sebagian hati babi yang dibaca saat toto urat, daging bagian tengkuk babi, nasi dan beras. Semua dicampur dan diaduk di nyiru atau doku yaitu menampi beras yang besar. Setelah itu helang di bagi ke tiap-tiap perwakilan keturunan dari delapan empo untuk dibawa ke compang dan dipimpin oleh orang tua yang bukan tu’a tembong. Ketika sampai di sisi compang dimulai dengan renggas terlebih dahulu, setelahnya ada tura oleh yang memimpin, lalu helang disimpan di atas langkar. Sisa helang yang masih di nyiru dicampur beras untuk melaksanakan acara sasamala yang dibawakan oleh tu’a tembong atau yang mewakilinya. Sebagian besar peserta mengambil posisi mengitari hapo atau

tungku api, sedang tu’a tembong atau yang mewakili berada di barisan terdepan untuk memimpin ritual sasamala. Sambil berjalan mengitari hapo, tu’a tembong mengangkat sisa helang di nyiru dan menyebut: “kkrrrr...rr... sasamala...” lalu membuang helang ke lobo api (di atas tungku), dijawab oleh semua barisan dengan: “mala...!”, sambil kakinya menghentakkan ke lantai mbaru tembong secara bersama-sama.

Gambar 12. Posisi ela wailaki di dekat pintu masuk dan keluar (kiri atas), layout ritual tura ela wailaki (kanan atas), layout yang menjelaskan perwakilan delapan keturunan di compang (kiri bawah), menaruh sisa helang di compang (kanan bawah)

Sasamala dimulai dari nolang sebelah kanan, yaitu tempat perwakilan wae tu’a tinggal, ketika yang memimpin sampai di dekat hiri bongkok, disambung dengan sanda yang dipimpin oleh orang tua (yang bukan membawa acara sasamala). Sanda adalah sejenis lagu rakyat yang terdiri dari banyak jenis atau tema, biasanya tentang kehidupan masyarakat Manggarai sehari-hari. Sanda dinyanyikan tanpa alat musik, saling berbalas-balasan antara yang memimpin (boleh siapa saja) dan semua peserta. Acara sanda dilakukan semalam suntuk hingga menjelang terbitnya matahari, dikarenakan mereka bersuka cita menyanyi dan menari bersama para leluhur.

Gambar 13. Layout ritual sanda di mbaru tembong (kiri atas), suasana ritual sanda yang dilakukan tengah malam hingga subuh (kanan atas dan bawah)

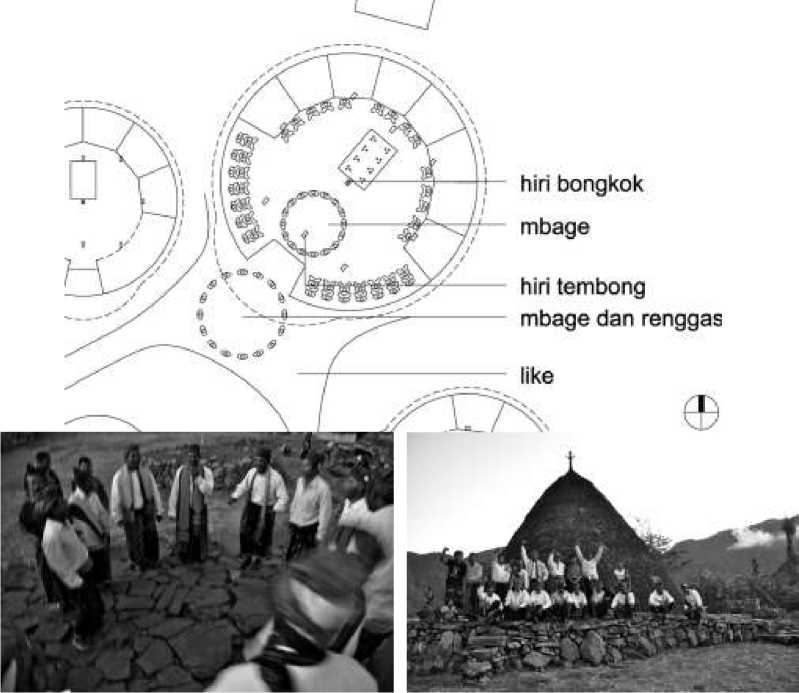

Prosesi akhir dari ritual penti adalah mbage yaitu lagu perarakan keluar dari mbaru tembong, dimulai dari hiri tembong, dan dipimpin oleh turunan wae tu’a (sama dengan utusan tu’a tembong). Inti dari lagu ini adalah mengantar para empo (leluhur) dan naga (roh alam) pulang karena sudah semalam suntuk ikut berpesta bersama masyarakat. Mbage dilakukan di like ketika matahari akan segera terbit, dengan membentuk lingkaran, lalu mbage beberapa kali. Dan terakhir ditutup dengan renggas yang menandakan ritual penti telah selesai.

Gambar 15. Layout ritual mbage (atas), suasana mbage yang menandakan ritual penti telah selesai (bawah)

Konsep Tata Spasial Permukiman Tradisional Manggarai Berbasis Ritual Penti

Purbadi (2009) dalam peneltiannya menemukan enam konsep yang mendasari tata spasial permukiman tradisional di Desa Kaenbaun di Pulau Timor yaitu (1) konsep pertahanan diri, berkaitan dengan sejarah pembentukan permukiman yang dipengaruhi oleh tradisi kekerasan seperti peperangan antar suku; (2) konsep persaudaraan etnis, berkaitan dengan tata dan struktur suku yang mendiami suatu permukiman tradisional; (3) konsep ketaatan tradisi, berkaitan dengan tradisi yang dilakukan turun temurun dari sejak nenek moyang; (4) konsep spiritualitas tradisional, berkaitan dengan kepercayaan lokal terhadap leluhur dan roh-roh alam; (5) konsep adaptasi budaya, berkaitan dengan masuknya konsep-konsep baru dari luar permukiman, seperti agama, pendidikan dan pariwisata; dan (6) konsep menyatu dengan alam, berkaitan dengan segala perilaku masyarakat yang selalu selaras terhadap gerak alam.

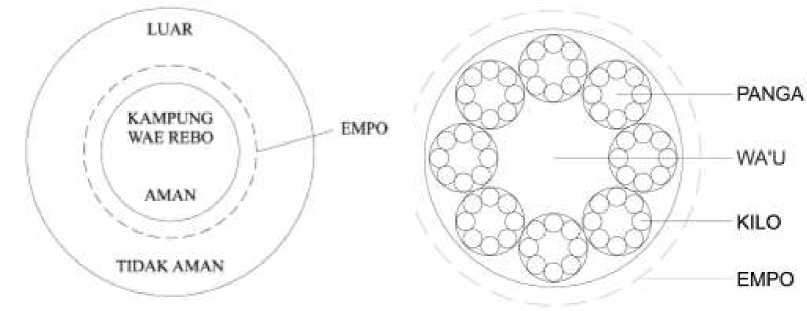

Hubungan ritual penti dengan tata spasial permukiman tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo akan dianalisa berdasar enam konsep yang ditemukan Purbadi (2009). Setelah itu akan dicocokkan dengan konsep strukturalisme berupa oposisi berpasangan dari Levi-Strauss (1963). Jika dilihat dengan model visual, kaitan antar lima konsep dengan tata spasial permukiman tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Substansi konsep pertahanan diri sangat sederhana namun mendasar yaitu melindungi pusaka (artefak fisik perkampungan) dan harta karun keluarga (perempuan dan anak-anak). Ritual penti yang dilaksanakan masyarakat Kampung Wae Rebo mengandung konsep pertahanan, yang pada dasarnya memiliki dua arah yaitu “vertikal” dan “horisontal”. Arah vertikal diartikan mendekatkan individu serta masyarakat yang masih hidup dengan para empo (leluhur), sehingga memantapkan relasi batin diantara keduanya. Bagi mereka, bersatu dengan empo adalah memperoleh perlindungan dan tuntunan yang mendampingi dan menyelamatkan kehidupan mereka. Dalam hal lain, ritual adat dengan sifat arah vertikal ini juga menjadi pengetahuan bagi pihak luar, bahwa masyarakat Kampung Wae Rebo selalu dilindungi oleh leluhur mereka. Citra yang terbangun adalah keampuhan supranatural yang menjadi perisai kognitif yang mampu melindungi masyarakat Wae Rebo dari keinginan agresi pihak luar.

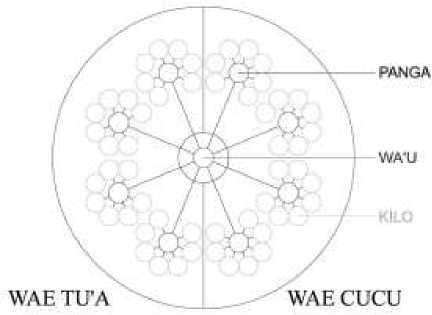

Ritual penti juga memiliki arah horisontal yang menjalin persatuan dan kesatuan serta kerukunan yaitu orang di dalam sebuah kilo (keluarga), di dalam sebuah panga (perwakilan keluarga besar) hingga keseluruhannya dalam wa’u (himpunan panga). Makna dari persatuan dan kerukunan lahir batin ini sangat penting dalam menegakkan konsep pertahanan diri secara fungsional dan simbolis.

Gambar 16. Skema pertahanan pada Kampung Wae Rebo (kiri), skema pertahanan pada wa’u (klan) yang mendapat perlindungan supranatural dari empo (leluhur) (kanan)

Ritual penerimaan tamu yang merupakan ritual pra-penti menunjukkan pertahanan secara simbolik supranatural, pola spasial yang terbentuk adalah konsentris berbentuk lingkaran. Masyarakat Wae Rebo dan para tamu disadarkan bahwa Kampung Wae Rebo merupakan teritori yang dilindungi dengan kekuatan supranatural oleh para leluhur. Setiap pihak asing yang ingin memasuki teritori tersebut harus diperkenalkan dan diterima oleh leluhur masyarakat Wae Rebo.

Pada ritual barong wae, barong oka, barong compang, libur kilo dan pento weki peso beo terkandung konsep pertahanan secara supranatural, hal ini termanifestasi pada tutur adat (do’a) disetiap proses ritual, dimulai dari renggas, teing sepa, teing tuak, tura manuk dan wesak helang. Tutur adat yang disebut seperti mohon perlindungan, mohon dilancarkan, mohon dipersatukan dan mohon terhindar merupakan wujud permohonan kepada Mori (Wujud Tertinggi) melalui perantara empo (leluhur) dari segala hal yang buruk dan tidak diinginkan masyarakat Kampung Wae Rebo.

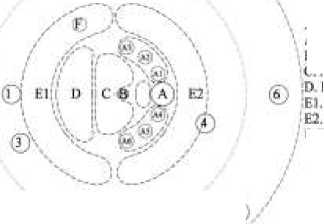

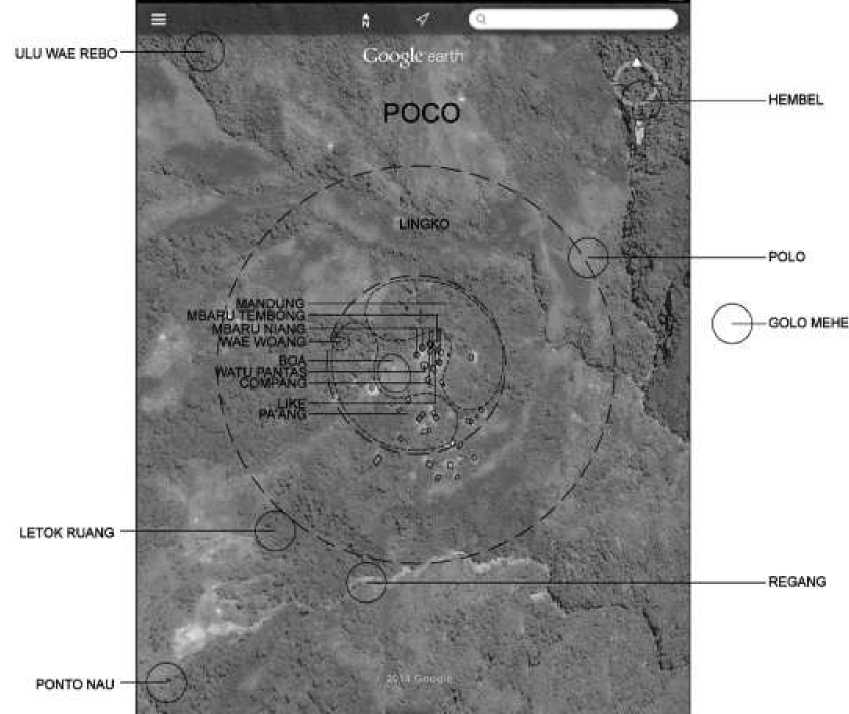

Pada ritual barong compang, terdapat hal yang lebih spesifik berkaitan dengan konsep pertahanan, yaitu pemberian persembahan kepada roh-roh penjaga tujuh tempat keramat yang berada disekitar wilayah Kampung Wae Rebo, yang diyakini selalu memberi perlindungan secara supranatural bagi masyarakat dan Kampung Wae Rebo. Pola spasial dengan bentuk lingkaran konsentris muncul dalam ritual barong compang, Kampung Wae Rebo sebagai wadah kehidupan terletak di tengah atau pusat, dan dikelilingi tujuh tempat keramat yang tersebar di sekitar wilayah kampung, beberapa masih di dalam wilayah kebun dan sebagaian besar berada di hutan. Dalam ketataruangan Kampung Wae Rebo terdapat tiga lapis ruang, yaitu (1) perkampungan manusia terletak di tengah, (2) kebun mengelilingi perkampungan manusia, dan (3) hutan sebagai lapisan terluar yang mengelilingi kebun. Untuk mencapai Kampung Wae Rebo, sesuatu yang berasal dari luar harus melalui dua lapis ruang, yaitu hutan dan kebun, yang didalamnya tersebar tujuh tempat keramat pelindung kampung.

Ketujuh tempat tersebut antara lain: (1) Letok Ruang yaitu kebun di atas tepat di depan kampung; (2) Ponto Nau yaitu bukit di jalan lama, masih di atas pos tiga; (3) Regang yaitu dekat kebun kopi sebelum jalan longsor dari kampung; (4) Polo yaitu ke arah Cunca Neweng (air tejun di utara Kampung Wae Rebo), sebelah kanan jalan; (5) Ulu Wae Rebo yaitu hulu dari sungai atau sekitar sumber mata air, sebelah utara kampung Wae Rebo; (6) Hembel yaitu sebelah arah timur laut; (7) Golo Mehe yaitu sebelah arah timur laut melewati Hembel.

Gambar 17. Formasi spasial Kampung Wae Rebo berdasar pada konsepsi pertahanan secara supranatural.

Sumber: dikembangkan dari data Google Earth 2014

Jika dilihat menggunakan satelite, tiga tempat (Letok Ruang, Ponto Nau dan Regang) berada di kawasan pintu masuk untuk mencapai Kampung Wae Rebo, ini berkaitan dengan lalu-lintas pergerakan manusia dan hewan, sehingga niat-niat buruk selama perjalanan menuju kampung dapat terdeteksi terlebih dahulu oleh para penjaga tempat-tempat keramat tersebut. Sedang tiga tempat lain (Polo, Hembel dan Golo Mehe) berada disekitar daerah lembah Wae Ara, dimana lembah ini seperti selokan raksasa yang hulunya adalah lembah Kampung Wae Rebo dengan hilir di selatan pulau Flores, yaitu Selat Sumba. Kampung Wae Rebo seperti terletak di dasar kuali, pergantian arah angin dapat terdeteksi lebih awal melalui lembah Wae Ara ini. Dengan begitu masyarakat dapat lebih awal tahu dan dapat bersiap-siap terhadap pergantian musim yang biasanya membawa penyakit tersebut. Satu sisanya merupakan Ulu Wae Rebo, yaitu sumber mata air Wae Rebo, yang dahulu masih digunakan leluhur orang Wae Rebo untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Hal ini menjadi logis karena sumber mata air adalah sumber yang menopang kehidupan semua makhluk, baik manusia maupun hewan.

Pada ritual barong oka, konsep pertahanan terwujud pada elemen fisik permukiman yaitu pa’ang (wilayah pintu masuk di depan kampung) dan mandung (wilayah belakang permukiman), yang memiliki roh-roh penjaga tersendiri. Pola spasial dengan bentuk lingkaran konsentris kembali muncul pada ritual barong oka, inti Kampung Wae Rebo (mata air, kuburan, natas, rumah adat) berada di tengah dan dikelilingi pa’ang dan mandung. Konsep pertahanan semakin diperkuat dengan hanya ada satu pintu masuk dan keluar untuk mencapai dan keluar dari inti Kampung Wae Rebo, yaitu di wilayah pa’ang.

Pada mbaru tembong yang berdenah lingkaran, tenda (tingkat pertama tempat aktivitas utama berlangsung) di bagi menjadi dua bagian yaitu lutur (area komunal di bagian depan) dan nolang (area privat di bagian belakang), hal ini menjelaskan adanya konsepsi pertahanan. Prinsip ini semakin dipertegas ketika ritual penti berlangsung, pada garis batas antara dua area tersebut merupakan tempat duduk para tetua adat yaitu tu’a tembong di tengah di depan hiri bongkok, kanannya wae tu’a dan kirinya wae cucu. Nolang adalah area kaum wanita dan anak-anak berkegiatan, dimana mereka adalah subyek yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga, sehingga harus dilindungi dari kemungkinan tindakan buruk dari pihak luar.

Gambar 18. Skema pertahanan pada ritual barong oka (kiri), skema pertahanan pada saat ritual penti di mbaru tembong (kanan)

Ritual sanda merupakan manifestasi dari konsep pertahanan yaitu lagu yang dikumandangkan secara balas-berbalas antara yang memimpin dan peserta dan dilakukan sambil menari. Ritual ini membentuk pola lingkaran dengan gerakan memutari area dalam dari mbaru tembong. Lingkaran adalah bentuk paling sederhana yang melambangkan kestabilan paling sempurna, dengan bersatu padu tidak tercerai berai persatuan dan kesatuan dapat dicapai. Pada saat sanda, bukan hanya persatuan dan kesatuan sesama manusia, tetapi para leluhur juga ikut bersatu padu dalam barisan, sehingga persatuan dan kesatuan juga terjadi secara supranatural.

Gambar 19. Skema pertahanan pada ritual sanda di mbaru tembong

Konsep kekerabatan adalah terjadinya ikatan persaudaraan secara melembaga dan dikuatkan dengan ritual adat, maksudnya ikatan antar manusia di dunia orang hidup juga terjadi pada empo yang telah tinggal di dunia orang mati. Wa’u atau aseka’e merupakan sistem kekerabatan yang berasal dari satu leluhur dalam garis patrilineal yang dianut masyarakat Kampung Wae Rebo. Wa’u adalah leluhur itu sendiri, keturunannya disebut panga, di Kampung Wae Rebo ada delapan panga, di bawahnya tersebar banyak kilo (keluarga biasa). Panga adalah perwakilan keturunan leluhur yang dapat tinggal di mbaru tembong, biasanya adalah yang tertua dari garis keturunan laki-laki. Panga di Kampung Wae Rebo terbagi lagi menjadi wae tu’a yaitu perwakilan keturunan dari anak-anak sulung, dalam hal ini adalah anak pertama sampai anak keempat, dan wae cucu yang merupakan perwakilan keturunan dari anak-anak bungsu, yaitu anak kelima sampai kedelapan. Biasanya yang berhak menjadi tu’a tembong adalah dari wae tu’a dan lebih diutamakan berasal dari anak paling sulung (Gambar 20).

Pemimpin ritual di mbaru tembong adalah harus tu’a tembong, hal ini menjadi konsepsi yang kekal dari sejak keturunan pertama hingga sekarang, karena kewajiban tu’a tembong adalah mengurus segala hal yang berkaitan dengan ritual-ritual adat di mbaru tembong. Pada ritual penti terjadi ketika ritual penerimaan tamu di mbaru tembong, persiapan dengan niat bersama di awal ritual penti, mbelo yaitu memimpin perarakan masuk ke dalam mbaru tembong bersama-sama dengan masyarakat dan leluhur dan ritual puncak pento weki peso beo. Jika tu’a tembong tidak mampu memimpin ritual pada elemen-elemen permukiman lain (wae teku, pa’ang olo mandung, boa, watu pantas, dan

compang), beliau dapat diwakilkan oleh yang lain, tapi tetap harus berasal dari kalangan wae tu’a. Hal ini sifatnya temporal, artinya dapat bergantian sesuai kemampuan, baik antara tu’a tembong dengan wae tu’a atau dengan sesama wae tu’a. Pola spasial yang terbentuk karena mengikuti tuntunan leluhur ini memiliki keteraturan abadi yaitu tu’a tembong (atau wae tu’a) di tengah, sisi kanannya perwakilan dari wae tu’a dan sisi kirinya perwakilan dari wae cucu. Dalam wujud fisiknya termanifestasi pada susunan yang terbentuk saat ritual-ritual di elemen-elemen permukiman.

Gambar 20. Skema kekerabatan aseka’e

Pada skala mikro dimana ritual-ritual penti dilaksanakan, titik pusat yang menjadi konsentrasi adalah elemen-elemen permukiman (Wae Woang, pa’ang olo mandung, watu pantas, boa, compang) yang ditandai dengan compang, dan peletakan hanggar atau nisan, karena ketika pemimpin dalam melakukan ritual selalu berkonsentrasi dengan melihat ke titik tengah tersebut. Pada hanggar juga diletakkan dan digantung helang (bukti persembahan hewan korban yang menjadi sarana penghubung dengan leluhur). Pemimpin ritual (tu’a tembong atau wae tu’a) duduk di timur menghadap barat, sisi kanannya duduk perwakilan keturunan wae tu’a dan sisi kirinya duduk perwakilan dari wae cucu. Di depannya menjadi area bersama, yang siapa saja boleh menempatinya (Gambar 21).

Pada skala kampung, titik yang menjadi pusat konsentrasi adalah compang, yang menjadi pusat berkumpulnya empo (roh-roh leluhur) dan naga (roh-roh alam) yang telah dipanggil saat barong wae, barong oka, dan roi boa. Pemimpinnya adalah mbaru tembong, membujur di sisi kanannya adalah mbaru niang tempat perwakilan wae tu’a tinggal dan sisi kirinya mbaru niang tempat perwakilan wae cucu tinggal. Bagian depan adalah natas atau halaman terbuka tempat melakukan aktivitas bersama dan bermain anak-anak.

Pada mbaru tembong, terdapat sedikit perbedaan, titik pusat konsentrasi dan pemimpin melebur menjadi satu di tengah yaitu pada tu’a tembong yang duduk di depan hiri bongkok, loang bagian kanan tempat perwakilan wae tu’a tinggal, dan bagian kiri tempat perwakilan wae cucu tinggal. Bagian depan atau lutur adalah area untuk komunal atau bersama, termasuk tamu dari pihak luar.

WAE TU A

UMUM

WAE REBO

TU A ΓEMBONG

WAE TU’A

UMUM

TAMU

COMPANG

HANGGAR WAE CUCU

NiSAN

Gambar 21. Formasi spasial secara umum berdasar ritual penti

TEMBONG one

LtNGKON PB'ANG

' poco□kjtλn

C WAk ITiKLI (WAE WOANG)

A MBARU TEMBONG

A1Λ3 MBARU NIANG WAE TUA A4,5A MBARU NlANG WAE CUCL B. COMPANG C. NATAS

BOA

PAANG

MANDUNG ILINGKO LODOK)

-

1. LETOK RLANG

-

2. PONTO NAU

-

3 REGANG

-

4, POLO

-

5. ULU WAE REBO

-

6 HEMBEI

-

7. GOLO MEHE

Gambar 22. Formasi spasial Beo (Kampung) Wae Rebo berbasis ritual penti

UMUM

WAE REBO

UMUM

WAE REBO

UMUM

WAE REBO

A

LOANG WAE TU'A

LOANG

WAETVA

LIBUR KlLO

WAETU1A

ARAH

PUTARAN

LOANG

WAETU-A

WAE CUCU

UMUM TAMU

UMLM TAMU

LOANG

WrAE CUCU

IjOANG

WAE CUCU

IOANG

WAE CUCU

WA TEMBONG

umum liburkilo

TAMU secucu

SECARA UMUM

LIBUR KILO

SANDA

Gambar 23. Formasi spasial mbaru tembong dalam berbagai prosesi pada ritual penti

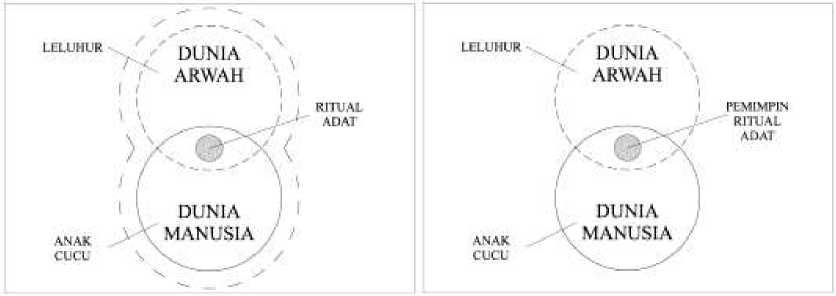

Konsep ketaatan tradisi dan konsep spiritual tradisional merupakan dua konsep yang hampir mirip karena sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat Wae Rebo. Terutama saat melaksanakan ritual adat yang mencerminkan kedekatan mereka dengan para leluhur yang sudah tinggal di dunia arwah. Masyarakat Kampung Wae Rebo dikenal sangat taat pada tuntunan leluhur mereka dan menjadi sebuah ketaatan yang nyaris sempurna sebab melanggar tuntunan leluhur dapat terkena itang (karma buruk). Gagasan-gagasan yang berkembang dan digunakan dalam perilaku sehari-hari umumnya menunjukkan ketaatan pada tuntunan dan tradisi yang diwariskan leluhur. Peran ritual adat dan tetua adat merupakan lembaga tradisional yang menjaga agar tuntunan para leluhur ditaati dengan sepenuhnya dan nyaris sempurna. Spiritualitas dalam arti dasar adalah adanya ikatan batin manusia dengan unsur-unsur yang abstrak dan transenden.

Spiritualitas yang khas masyarakat Kampung Wae Rebo pada dasarnya adalah untuk memuliakan Mori (Wujud Tertinggi) yang hanya dapat dilakukan melalui perantara empo (leluhur). Masuknya pengaruh agama atau kepercayaan baru dari luar (terutama Katolik) ternyata dapat disatukan dengan konsep kepercayaan tradisional mereka. Mori pada konsep kepercayaan tradisonal dapat dimaksudkan sebagai konsep Tuhan Yang Maha Esa pada agama wahyu. Oleh karenanya, spiritualitas masyarakat Wae Rebo ada yang berbasis agama universal (wahyu) dan ada yang berbasis agama asli (lokal). Dalam kajian ini kesadaran masyarakat Wae Rebo yang selalu merasa ada dalam ikatan batin dengan leluhur mereka disebut spiritualitas tradisional. Hidup yang sempurna bagi masyarakat Wae Rebo adalah bersatu dengan sesama saudara, leluhur dan Wujud Tertinggi dalam kehidupan sehari-hari.

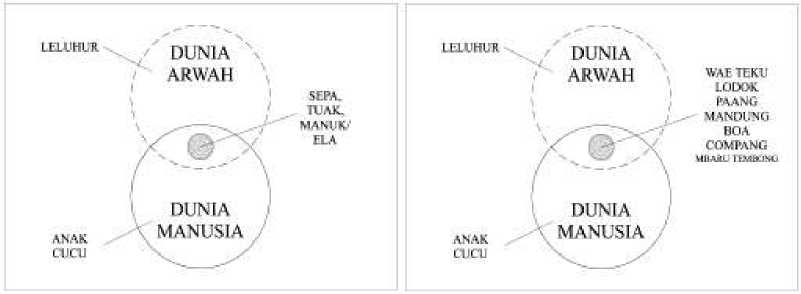

Ritual penti merupakan salah satu ritual dalam siklus pertanian, dimana pertanian adalah pekerjaan mayoritas yang dilakukan oleh masyarakat Wae Rebo dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam ritual penti pada dasarnya mengandung konsep spiritualitas tradisional, karena dalam inti prosesinya masyarakat memanggil dan mengajak empo dan naga yang mendiami elemen-elemen pembentuk permukiman mereka, untuk ikut ke mbaru tembong dalam rangka mengucapkan syukur atas apa yang sudah dicapai dari musim tanam sebelumnya. Segala sesuatu yang dapat dicapai tersebut, baik hasil yang positif maupun negatif, merupakan kehendak Mori sehingga akan selalu disyukuri. Untuk mencapai Mori diperlukan empo sebagai perantara yaitu dengan memberi persembahan berupa hewan-hewan korban terlebih dahulu. Tidak hanya memberikan persembahan, masyarakat juga mengajak para leluhur untuk berpesta, menari dan bernyanyi dengan suka cita yang dilakukan semalam suntuk hingga matahari terbit.

Semua prosesi dalam ritual penti, dimulai dari ritual pra-penti yaitu penerimaan tamu dan ritual inti (barong wae, barong oka, roi boa, barong compang) hingga ritual puncak pento weki peso beo, empo menjadi media penting dalam niat menyampaikan syukur kepada Mori (Wujud Tertinggi). Hal tersebut dapat dilihat dari tutur-adat yang diucapkan saat teing sepa, teing tuak, tura manuk, hao helang dan wesak helang, semuanya harus melalui empo sebelum bisa sampai kepada Mori (Wujud Tertinggi).

Gambar 24. Suasana menyatu dua dunia dalam ritual adat (kiri), Pemimpin ritual adat sebagai mediator perjumpaan antara leluhur dan anak-cucu dalam ritual adat

Penentuan pelaksanaan ritual penti di Kampung Wae Rebo ditentukan oleh kalender siklus pertanian yang mengikuti tanda-tanda alam. Bulan beko diambil dari nama satu jenis tanaman di pesisir pantai yang tumbuh hanya selama satu bulan penuh, setelah itu mati. Pada bulan ini terjadi peralihan musim, dari musim kemarau ke musim penghujan. Pada puncak-puncak musim kemarau awal bulan beko, biasanya daun-daun tanaman beko tersebut menjadi layu. Masyarakat Kampung Wae Rebo meneyebutnya melong beko. Dalam kesempatan ini masyarakat mulai membakar lahan yang sudah ditebas. Tanda-tanda alam lainnya yang terjadi pada bulan ini adalah bunyi-bunyian burung yang diartikan memberi isyarat kepada masyarakat untuk mulai menanam padi, jagung dan tanaman ladang lainnya. Pada bulan ini curah hujan pertama jatuh di wilayah Wae Rebo setelah musim kemarau yang panjang. Hujan yang terjadi pada bulan ini disebut uhang sekeng. Sekeng berarti musim yang pasti untuk menanam segala jenis tanaman. Sebelum mulai menanam, masyarakat melaksanakan ritual penti.

Ritual adat bagi masyarakat Kampung Wae Rebo adalah memanfaatkan alam sebagai wadah kegiatan spiritual, karena mereka meyakini alam merupakan wadah bagi kehidupan duniawi dan spritual, alam duniawi ditempati manusia dan alam spiritual yang ditempati oleh para leluhur. Oleh karena itu tempat-tempat yang menjadi wadah kegiatan ritual tersebar dalam bentuk garapan alam, ataupun garapan kolektif antara manusia-alam-leluhur, seperti wae teku (sumber mata air), pa’ang olo mandung (area depan dan belakang kampung), lodok (kebun), boa (kuburan), compang (altar persembahan), langkar (tempat menaruh sesajian yang digantung) dan hanggar (tempat menaruh sesajian yang ditancap ke tanah). Pada elemen-elemen alam itulah para luluhur dan roh alam bersemayam, sehingga menjadi kewajiban setiap individu masyarakat untuk menjaga dan memeliharanya. Alam menjadi media penghubung antara manusia dengan para leluhurnya.

Persyaratan yang menjadi media penghubung antara masyarakat Kampung Wae Rebo dengan para leluhurnya, juga memanfaatkan hasil dari alam, seperti sirih pinang saat teing sepa, telur ayam kampung saat teing tuak, ayam dan babi berbagai warna sebagai hewan korban, nasi berbagai warna saat hao helang dan wesak helang. Hal ini mempengaruhi tata keruangan perkampungan Wae Rebo, ketika tanaman dan hewan menjadi pengisi diantara elemen-elemen pembentuk kampung lainnya. Sirih dan pinang banyak ditanam di natas atau halaman rumah masyarakat, hewan ayam dibiarkan

berkeliaran mencari makan dan bertumbuh besar di perkampungan, akan tetapi ketika akan beristirahat atau ayam betina yang sedang bertelur akan dikandangkan di bawah kolong dari mbaru niang. Babi dipelihara dengan kandang tersendiri, biasanya tidak jauh dari rumah-rumah penduduk. Hewan-hewan yang dipelihara di Kampung Wae Rebo tidak untuk dipekerjakan di kebun, juga tidak diperdagangkan. Hewan-hewan tersebut dipelihara khusus dipersiapkan sebagai hewan korban dalam ritual-ritual adat.

Sarana dan prasarana dalam ritual penti di Kampung Wae Rebo merupakan manifestasi bahwa tatanan kehidupan masyarakat Wae Rebo sangat mengupayakan agar terjadi hubungan yang harmonis antara alam manusia dan leluhur.

Gambar 25. Sarana ritual, seperti, sepa: sirih pinang, tuak: telur, manuk: ayam, ela: babi (kiri) dan Pra-sarana ritual berupa elemen-elemen permukiman (kanan) sebagai media penghubung untuk mempertemukan anak-cucu dengan para leluhur dalam ritual adat

Ritual penti pada dasarnya adalah ritual yang dilakukan dalam siklus budaya bercocok tanam di ladang atau kebun. Cara-cara pengolahan alam sebagai wadah kegiatan berladang tentu harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangannya. Tidak boleh berlebihan dan sewajarnya saja selama itu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hal inilah yang mendasari ketika puluhan tahun yang lalu orang-orang tua di Kampung Wae Rebo mengganti jenis tanaman yang ditanam di kebun-kebun. Tanaman padi ladang dan jagung yang menjadi tanaman produktif warisan leluhur memerlukan perngolahan tanah yang intens dan berkala, hal ini menyebabkan sering terjadinya tanah longsor di kebun-kebun masyarakat Wae Rebo. Lahan-lahan kebun yang berada disekitar kampung memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan lereng dan tebing yang cukup curam, juga kondisi tanah yang gembur karena subur. Jika terus menanam padi ladang dan jagung, ada kemungkinan keseimbangan alam menjadi terganggu, bukan tidak mungkin bencana lebih besar dapat terjadi di Kampung Wae Rebo.

Atas izin dari para leluhur, masyarakat Wae Rebo mengganti tanaman padi ladang dan jagung dengan kopi, vanili, jeruk, markisa dan tanaman produktif lainnya yang memang cocok dengan kondisi iklim mikro di wilayah Kampung Wae Rebo. Dengan menanam kopi, yang minim perawatan dalam mengolah lahan ditambah kebutuhannya terhadap pohon-pohon perindang yang besar, kekhawatiran akan bencana tanah longsor sedikit mulai teratasi. Akar tanaman kopi yang berskala medium, ditambah akar tanaman-tanaman perindang yang besar dapat mengikat tanah agar tidak terbawa air ketika hujan. Sirih, vanili dan markisa dapat menumpang hidup pada pohon-pohon perindang tersebut. Tanaman-tanaman produktif lain sebagai pendamping bahan makanan pokok seperti

umbi-umbian, nenas, pepaya dan labu-labuan dapat ditanam di sekitar perbatasan lahan kebun. Konsekuensi logisnya adalah padi yang menghasilkan beras lalu diolah menjadi nasi dan saat ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat harus diusahakan dari luar wilayah Kampung Wae Rebo.

Pergantian jenis tanaman yang ditanam masyarakat Wae Rebo ini tidak mempengaruhi makna dan inti dari ritual penti yaitu bersyukur akan hasil yang sudah dicapai pada musim tanam (panen) tahun sebelumnya. Secara praktikal siklus musim tanam memang sudah bergeser, karena tanaman kopi hanya butuh sekali tanam untuk sekian puluh tahun ke depan, hal-hal yang lebih rutin dan sebanding dengan siklus musim tanam adalah dalam hal merawatnya.

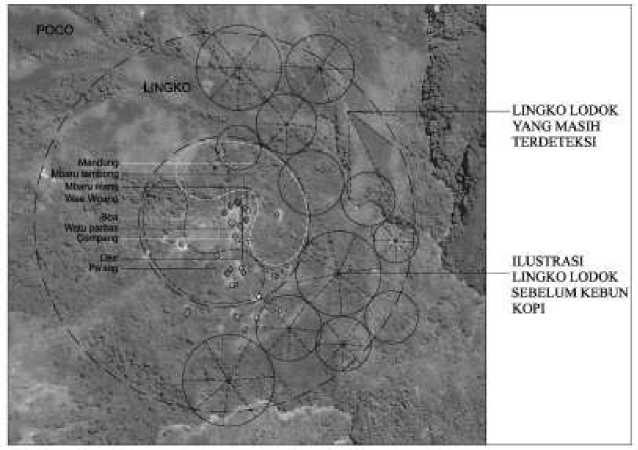

Gambar 26. Ilustrasi lingko lodok sebelum berganti menjadi kebun kopi dan lingko lodok yang masih terdeteksi saat ini

Sumber: dikembangkan dari data Google Earth 2014

Konsep adaptasi budaya juga menjadi faktor penentu pada keberlangsungan ritual penti pada masa sekarang. Sejak kampung Wae Rebo menjadi tujuan wisata lokal dan mancanegara, penetapan waktu pelaksanaan ritual penti menjadi pasti yaitu mengikuti penanggalan masehi. Namun penentuan waktu pelaksanaan ini tetap dinamis, yaitu masih dalam perhitungan waktu secara tradisional yaitu masih dalam bulan beko dan dicari hari libur pada penanggalan masehi. Selain memudahkan para wisatawan untuk mengatur jadwal liburannya, juga sebagian besar keluarga besar masyarakat Kampung Wae Rebo yang bekerja di luar dan tersebar di banyak tempat, dapat meluangkan waktu untuk pulang ke kampung halaman, untuk memberi persembahan kepada leluhur, kembali mengikat persaudaraan antar sesama dan para leluhur.

Formasi spasial yang terjadi saat ritual penti, baik skala mikro maupun makro ternyata dapat mengakomodasi kebutuhan baru, yaitu pariwisata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, formasi spasial ritual penti secara umum, dimana titik pusat berupa hanggar (tiang/tonggak kayu untuk meletakkan bukti persembahan hewan korban), sisi timurnya duduk tu’a tembong, sisi utaranya wae tu’a, sisi selatannya wae cucu, dan sisi baratnya adalah untuk tamu baik lokal Wae Rebo maupun luar Wae Rebo. Dahulu mungkin tamu dari luar Wae Rebo hanya tamu undangan dari kampung-kampung tetangga, namun

sekarang Wae Rebo lebih banyak dikunjungi tamu asing, baik lokal Nusantara maupun bangsa lain. Pada saat ritual libur kilo dan acara puncak pento weki peso beo yang berlangsung di mbaru tembong. Pembagian daerah untuk publik di lutur menjadi lebih spesifik lagi, lutur yang berdekatan dengan nolang wae tu’a akan diisi oleh tamu dari kalangan masyarakat Wae Rebo sendiri (termasuk pemain alat musik), sedang lutur yang berdekatan dengan nolang wae cucu akan diisi oleh tamu dari luar Kampung Wae Rebo, baik tamu domestik maupun mancanegara.

Berdasar analisa di atas, konsep-konsep tersebut mendukung substansi tentang tata spasial permukiman tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo secara konsisten. Fenomena-fenomena yang ditemukan umumnya selalu berkaitan dengan lima konsep pokok tersebut, sebagaian besar dengan intensitas yang kuat. Atas dasar pengalaman mengikuti ritual penti, maka dapat dikatakan bahwa lima konsep tersebut sungguh berperan penting dalam pembentukan tata spasialnya, karena berada dalam keadaan latent atau tersembunyi dan mengendap dalam pikiran serta berperan aktif dalam menentukan perilaku sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Kampung Wae Rebo.

Tabel 1. Konsep-konsep Dibalik Fenomena Ritual Penti di Kampung Wae Rebo

|

Fenomena |

Konsep Konsep | |||||

|

Pertahanan diri |

Kekerabatan |

Spiritual Tradisional |

Harmoni dengan Alam |

Adaptasi budaya | ||

|

1 |

Pra-penti |

V |

V |

V |

V |

V |

|

2 |

Barong wae |

V |

V |

V |

V | |

|

3 |

Barong oka |

V |

V |

V |

V |

V |

|

4 |

Roi boa |

V |

V |

V |

V |

V |

|

5 |

Barong compang |

V |

V |

V |

V | |

|

6 |

Libur kilo |

V |

V |

V |

V |

V |

|

7 |

Penti weki peso beo |

V |

V |

V |

V |

V |

Kesimpulan

Ruang permukiman tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo dibentuk oleh budaya ritual sesuai dengan tata nilai masyarakatnya yang dicerminkan dalam beberapa aspek antara lain kerpercayaan tradisional terhadap empo (leluhur), naga (roh alam) dan Mori (Wujud Tertinggi), struktur sosial khususnya kekerabatan wa’u/aseka’e (klan patrilineal) dan harmoni terhadap alam. Aspek-aspek tersebut membentuk tata spasial permukiman dalam skala mikro maupun makro.

Berdasarkan kajian terhadap pembentukan spasial permukiman tradisional berbasis budaya ritual diperoleh hasil sebagai berikut:

-

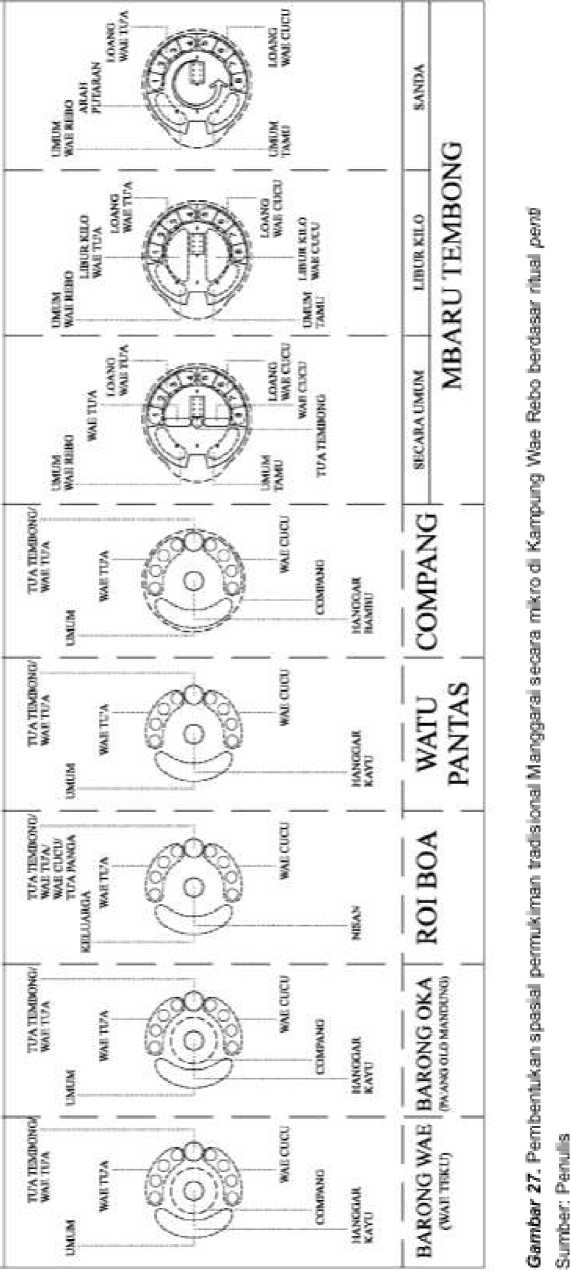

1. Pembentukan spasial permukiman berdasar budaya ritual secara mikro yaitu pada tiap-tiap elemen, berkait dengan aspek kepercayaan yang menjadikan leluhur dan kekerabatan memegang peranan penting dalam permukiman tradisional di Kampung Wae Rebo. Dalam tatanan spasial permukiman pada skala mikro ditunjukkan dengan penempatan keturunan yang tertua (tu’a tembong) pada posisi paling utama, berjejer di kanannya adalah perwakilan dari wae tu’a dan di kirinya adalah perwakilan dari wae cucu. Mereka adalah aktor utama dalam setiap ritual dengan membentuk pola setengah lingkaran yang berpusat pada suatu titik yang dapat berbeda wujudnya pada setiap elemen. Setengah lingkaran di depannya adalah peruntukan untuk umum, baik

dari kalangan Wae Rebo sendiri atau tamu dari luar. Pola ini disadari secara bersama tetapi dengan aplikasi yang berbeda di beberapa elemen. Dengan demikian pembentukan spasial permukiman dalam skala mikro secara umum adalah pola konsentris berbentuk lingkaran.

-

2. Pembentukan spasial permukiman berdasar budaya ritual pada skala makro ternyata didasari oleh pelaksanaan ritual secara individu (mikro). Hal ini mewujud dalam tatanan fisik Kampung Wae Rebo sendiri. Tu’a Tembong sebagai simbol perwakilan empo di dunia, mewujud pada mbaru tembong sebagai pemimpin gugusan rumah adat. Wae tu’a sebagai simbol perwakilan keturunan tertua dari empo, mewujud pada gugusan tiga buah mbaru niang yang berada di kanan mbaru tembong. Wae cucu sebagai simbol perwakilan keturunan termuda dari empo, mewujud pada gugusan tiga buah mbaru niang yang berada di kiri mbaru tembong. Gugusan mbaru tembong dan mbaru niang ini membentuk setengah lingkaran yang berpusat pada compang (altar persembahan) dan berada di tengah kampung. Setengah lingkaran di depan gugusan rumah adat merupakan natas atau halaman dari kampung yang digunakan untuk kegiatan bersama. Dasar pembentukan spasial permukiman secara mikro terulang pada tatanan permukiman secara makro, sehingga pola yang terbentuk sama yaitu konsentris berbentuk lingkaran.

Gambar 28. Pembentukan spasial permukiman tradisional Manggarai secara makro di Kampung Wae Rebo berdasar ritual penti

-

3. Kajian tata spasial permukiman tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo yang berbasis budaya ritual, khususnya merujuk pada konsep strukturalisme (oposisi berpasangan) Levi-Strauss ternyata dapat dijadikan sebagai dasar pijakan. Dengan mengamati dan menunjukkan hubungan antar ruang pada peristiwa ritual yang membentuk suatu seting dan tatanan tertentu yang selanjutnya menunjukkan adanya pembentukan spasial permukiman berdasar peristiwa ritual, maka spasial yang terjadi

karena ritual ini dapat diklasifikasi sebagai ruang ritual. Keberadaan dan makna ruang dalam hal ini sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknainya.

Secara khusus dapat ditegaskan bahwa pembentukan spasial permukiman tradisional etnik Manggarai di Kampung Wae Rebo merupakan karya bersama antara anak-cucu yang masih hidup dengan leluhur mereka yang selalu terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui ritual adat, mulai dari skala kilo (individu), panga (kelompok), hingga wa’u (skala kampung). Artinya, masyarakat di Kampung Wae Rebo yang masih hidup selalu menaati pedoman dan tuntunan para leluhur dalam setiap perilaku spasial mereka.

Daftar Pustaka

Antar, Y (Eds.) (2010) Pesan dari Wae Rebo: Kelahiran Kembali Arsitektur Nusantara, Sebuah Pelajaran dari Masa Lalu untuk Masa Depan Jakarta: PT. Gramedia.

Crysler, G (2000) ‘Traditional Dwelling and Settlement Research’ IASTE, Vol XI No II, Spring 2000.

Danby, M dalam Farmer, B dan Louw, H (1993) ‘Companion to Contemporary Architectural Thought’ Privacy as a Culturally Related Factor in Built Form London: Routledge.

Kondas, A (2013) ‘Sejarah Pembentukan Beo (Kampung)’ dalam <http://adatbudaya-kempo.blogspot.com/2013/08/sejarah-pembentukan-beo-kampung-data.html. > diakses 19 September 2014,

Levi-Strauss, C (1963) Structural Anthropology New York: Basic Book.

Parimin, A P (1986) ‘Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village, Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali’ Disertasi yang tidak dipublikasi, Osaka: Osaka University.

Perdana, M R (2014) ‘Tata Spasial Permukiman Tradisional Manggarai di Kampung Wae Rebo Berdasarkan Ritual Penti’ Tesis yang tidak dipublikasi, Denpasar: Universitas Udayana.

Purbadi, Y D (2009) ‘Tata Suku dan Tata Spasial pada Arsitektur Permukiman Suku Dawan di Desa Kaenbaun di Pulau Timor’ Disertasi yang tidak dipublikasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Purnama, E C (2006) Tata Ruang Masyarakat Baduy Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Waterson, R ( 1990) The Living House, An Anthropology of Architecture in South

East Asia Singapore: Oxford University Press.

http://www.waerebopower.com/, diakses tanggal 09/08/2014

200

SPACE - VOLUME 3, NO. 2, AUGUST 2016

Discussion and feedback