TERITORIALITAS DAN INTERAKSI MULTI-ETNIK DI TANJUNG BENOA, BALI

on

RUANG

SPACE

TERITORIALITAS DAN INTERAKSI MULTI-ETNIK DI TANJUNG BENOA, BALI

Oleh: Stefanie Ongelina 1

Abstract

Tanjung Benoa is occupied by five different ethnicities which over time have established a very well bound multi ethnic relationship. They live side by side physically and socially. The condition is in contradiction to the ethnocentricism in which one ethnicity tends to demonstrate its superiority over others (Sumner in Liliweri 2005). This situation has grounded the formation of this article whose focus is to explore the relationship between ethnic interactions and the use of space. There are three issues addressed within, including: (i) how and when multi ethnic interactions take place; (ii) type of ethnic behavioral and spatial patterns that have emerged within; and (iii) various factors underlining the formation of both behavioral and spatial pattern in Tanjung Benoa. The study was conducted using ethnographic approach and qualitative research method for data collection. Research findings demonstrate that multi-ethnic interactions have been performed in various manners that led to the development of both unique behavioral and spatial settings. Determining factors influencing the formation of these settings include, ritual and religious activities; personal and individual reasons; the conduct of various art performances; occupancy of each ethnic group involved; and land availability.

Keywords: territoriality, multi ethnic interactions, behavioral pattern, spatial pattern

Abstrak

Tanjung Benoa ditempati oleh lima suku yang berbeda, yang lambat laun telah membangun keterikatan multi-etnik yang baik. Mereka hidup secara berdampingan, baik secara fisik maupun sosial. Kondisi ini bertolak belakang dengan paham etnosentrisis yang menyatakan bahwa dalam masyarakat multi etnik akan selalu ada minimal satu suku yang memiliki superioritas di atas suku yang lain (Sumner dalam Liliweri 2005). Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini, yang memiliki tujuan untuk mengekplorasi hubungan antar interaksi etnik dengan pemanfaatan ruang. Ada tiga isu yang yang dibahas di dalamnya, termasuk: (i) bagaimana dan kapan terjadinya interaksi multi-etnik; (2) tipe dari beragam patrun perilaku etnik serta setting keruangan yang terjadi; dan (iii) faktor-faktor yang mempengaruhi kedua patrun ini di Tanjung Benoa. Penelitian ini memakai pendekatan etnografi dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dalam pengkoleksian data. Hasil studi menunjukan bahwa interkasi multi-etnik di Tanjung Benoa telah dilaksanakan dengan beragam cara yang telah mendorong kemunculan pola perilaku dan pola pemanfaatan ruang yang unik. Adapun faktor-faktor penentu yang memicu terbentuknya kondisi ini adalah adanya aktivitas ritual dan keagamaan; alasan individu/personal; pelaksanaan beragam atraksi kesenian; mata pencaharian dari anggota masyarakat yang terlibat; dan ketersediaan lahan.

Keywords: teritorialitas, interaksi multi-etnik, pola perilaku, pola spasial

Pendahuluan

Tanjung Benoa didiami oleh lima masyarakat etnik yang terdiri dari etnis Bali, Tionghoa, Bugis, Jawa dan Palue. Kelima etnis di kawasan ini dapat menciptakan suatu integrasi antar etnik yang baik. Integrasi di Tanjung Benoa dapat terwujud karena sifat solidaritas yang tinggi antar-etnik dan komunikasi yang terjalin dengan baik dari setiap etnis yang ada di kawasan tersebut. Solidaritas dan komunikasi yang baik dapat dilihat pada letak bangunan peribadatan yang saling berdekatan, sama halnya dengan letak pemakaman yang bersebelahan. Letak yang berdekatan ini tidak menimbulkan masalah antar-etnik. Setiap etnik di Tanjung Benoa memiliki area-area tertentu untuk bermukim bersama karena pada awal kedatangannya masing-masing etnik tinggal secara berkelompok. Areaarea permukiman tersebut tidak menutup untuk dilakukan hubungan antar-etnik.

Hubungan antar etnik tetap terjadi terjadi karena terdapat ruang-ruang yang digunakan sebagai ruang bersama. Ruang bersama umumnya terbentuk apabila terdapat aktivitas dari masyarakat pada suatu tempat yang membutuhkan wadah untuk dapat menampung aktivitas tersebut. Ruang bersama secara otomatis menjadi salah satu pusat interaksi antar-masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada kawasan Tanjung Benoa yang memiliki masyarakat multi-etnik. Di kawasan desa adat ini ruang bersama mereka adalah fasilitas-fasilitas yang terdapat di kawasan ini, seperti pasar, toko atau warung, mini market, dermaga, bale banjar, bahkan fasilitas peribadatan dan sarana lainnya.

Artikel ini membahas mengenai perilaku yang terjadi dan relasinya terhadap ruang yang digunakan untuk mewadahinya. Berdasarkan tujuan tersebut maka terdapat tiga permasalahan yang ingin dijawab, yaitu: (1) bagaimana dan kapan terjadinya aktivitas interaksi multi-etnik di Tanjung Benoa, Bali?; (2) bagaimana gambaran interaksi multi-etnik secara keruangan dan secara perilaku di Tanjung Benoa, Bali ?; dan (3) bagaimana dan apa faktor-faktor yang melatarbelakangi interaksi multi-etnik secara keruangan dan perilaku di Tanjung Benoa, Bali ?

Penulisan artikel ini dilandasi dengan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari duplikasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam meneliti topik serta dapat menambah data. Penulisan kajian pustaka berorientasi pada tema (tematik). Tema pertama mengenai hubungan ruang dan perilaku yang searah dengan penelitian ini, yaitu penelitian dengan judul “Telaah Toleransi Penduduk Kampung Kota di Daerah Aliran Sungai Code Berdasarkan Perilaku dalam Berhubungan Sosial dengan Tetangga” (Setiawan 1987) dan kedua “Perilaku Pemukim terhadap Lahan Permukiman Sekitar Sungai di Kawasan Pusat Kota” (Najib 2005). Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Setiwan dan Najib dengan penelitian ini adalah materi yang dibahas. Materi yang dibahas oleh Setiawan dan Najib sama dengan penelitian di Tanjung Benoa, yaitu hubungan ruang dalam suatu kawasan dengan aktivitas interaksi sosial masyarakatnya.

Tema kedua adalah teritorialitas. Terdapat tiga penelitian mengenai teritorialitas. Pertama dilakukan oleh Nuraini (2010) yang berjudul “Studi Awal Teritorialitas dan Sistem Seting Permukiman di Sekitar Candi Sukuh” dan yang kedua melihat penelitian teritorialitas di Yogyakarta yang dilakukan oleh Burhanuddin (2009) yang berjudul “Karakteristik Teritorialitas Ruang pada Permukiman Padat di Kampung Klitren Lor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta”. Dan penelitian berjudul “Konsep Perilaku Teritorialitas di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak” (Kurniadi, dkk 2012).

Penelitian yang diteliti oleh Nuraini dapat dijadikan pedoman untuk menandakan dan mengetahui teritorialitas dari ruang-ruang yang ada di Tanjung Benoa. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Barhanuddin dan Kurniadi dapat dijadikan pertimbangan untuk membantu menjawab rumusan masalah ketiga yang ingin memahami dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pola aktivitas interaksi multi-etnik pada ruang yang merupakan teritorialitas dari suatu etnik yang ada pada Desa Adat Tanjung Benoa. Secara keseluruhan ketiga penelitian di atas menggunakan teori utama berupa teori teritorialitas. Teori yang sama juga akan digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa mapping atau pemetaan aktivitas juga dapat dijadikan contoh untuk memecahkan masalah pada penelitian “Pola Ruang Interaksi Multi-etnik di Tanjung Benoa, Bali”.

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penerapan metode adalah penelitian kualitatif etnografi yaitu untuk memahami secara mendalam mengenai ruang dengan interaksi sosial multi-etnik di Tanjung Benoa. Metode ini juga menuntun peneliti untuk terjun langsung ke lapangan, sehingga memberikan peluang terjadinya perkembangan dari topik kajian selama dilakukan penelitian (Nuraini 2004). Penelitian bersifat deskripsi (memotret) hubungannya ruang dan perilaku di Tanjung Benoa.

Lokasi penelitian adalah Desa Adat Tanjung Benoa, Bali. Tidak seluruh ruang yang bersama di kawasan ini diteliti. Ruang bersama yang dijadikan fokus pada penelitian ini adalah ruang umum atau komunal yang dimiliki oleh etnik tertentu. Ruang tersebut juga harus merupakan teritorial dari suatu etnik, selain itu ruang merupakan ruang yang dapat digunakan bersama, baik yang bersifat profan maupun sakral. Dengan demikian, ruang yang diteliti adalah ruang peribadatan dan pemakaman. Ruang spasial di desa adat ini hanya dimiliki oleh tiga etnik, yaitu etnik Bali, Tionghoa dan Bugis, namun berlaku bagi lima etnik yang bermukim di kawasan ini.

Dalam memilih informan untuk membantu peneliti digunakan teknik berupa non random sampling. Informan dipilih dengan menggunakan dua teknik sampling, yaitu purposive sampling dan snow ball sampling. Purposive sampling digunakan untuk menentukan pemberi informasi mana yang berkompeten untuk memberi informasi yang akurat dan mengetahui dengan baik kawasan penelitian. Narasumber pertama yang dipilih adalah Bendesa Adat Tanjung Benoa. Teknik berikutnya adalah snow ball sampling, dari bendesa adat peneliti akan ditunjuk informan lainnya yang dapat memberikan jawaban yang berguna bagi peneliti.

Etnik di Desa Adat Tanjung Benoa

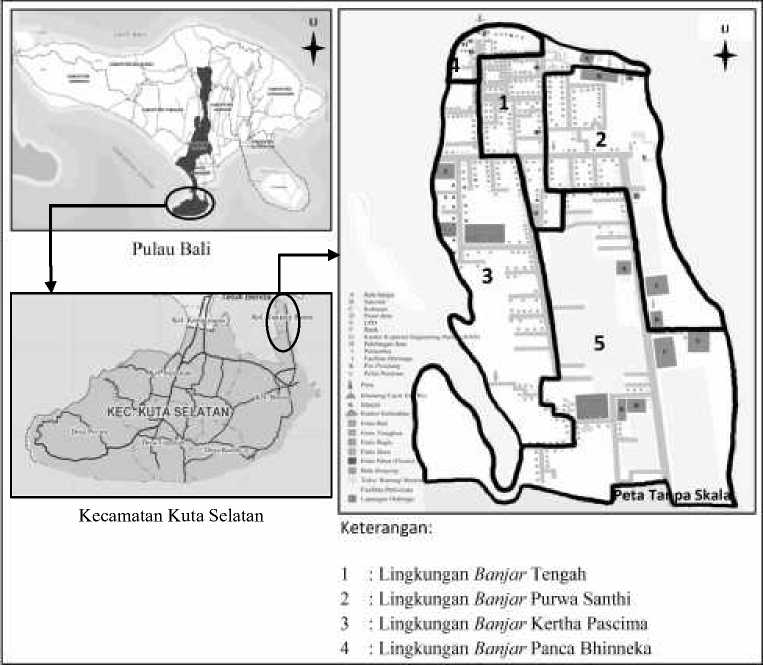

Kelurahan Tanjung Benoa ini terdiri dari dua desa Adat, yaitu Desa Adat Tengkulung dan Desa Adat Tanjung Benoa yang terdapat lima lingkungan banjar. Kelima lingkungan banjar adalah lingkungan banjar Kertha Pascima, Purwa Santhi, Anyar, Tengah dan Lingkungan Banjar Panca Bhinneka (lihat Gambar 1). Tanjung Benoa merupakan sebuah desa adat yang multi-etnik dengan 5 etnik utama, yaitu etnik Bali, Tionghoa, Bugis, Jawa dan Palue (Flores). Etnis mayoritas merupakan mayoritas Bali yang terdiri dari ± 70% dan etnis lainnya terdiri dari etnis Tionghoa ± 7%, etnis Bugis dan Jawa sekitar ± 18% dan sisanya adalah etnis Palue dari Flores, Nusa Tenggara Timur.

Lima etnis ini menganut lima agama yang berkembang di Desa Adat Tanjung Benoa, antara lain agama Hindu yang merupakan agama mayoritas dan agama Islam, Kristen

(Kristen Katolik dan Kristen Protestan) serta agama Buddha. Setiap agama memiliki etnik yang dominan menganutnya. Agama Hindu dominan dianut oleh etnik Bali, agama Buddha umumnya dianut oleh etnik Tionghoa, agama Islam dianut oleh etnis Bugis dan Jawa, sedangkan dua agama lainnya dianut oleh etnik Palue.

Gambar 1. Peta Bali dan lokasi lingkungan banjar di Desa Adat Tanjung Benoa Sumber: Dokumentasi Ongelina, 2013

Menurut Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Nyoman Wana Putra (2013), etnis Tionghoa merupakan etnis yang pertama kali bermukim di Tanjung Benoa. Hal tersebut dilihat dari Klenteng yang dibangun pada tahun 1546. Hal ini didukung dengan penjelasan dari Pemangku Klenteng Caow Eng Bio, Bapak Kisun yang menyatakan: “…kira-kira Klenteng ini umurnya hampir lebih dari empat ratus tahun dibangun tahun 1546, itu yang tertulis dari prasasti yang ada di belakang itu …” Berdasarkan pemaparan dari pemangku klenteng, menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa mulai datang ke kawasan ini sekitar abad ke-16. Saat ini lokasi permukiman etnis Tionghoa tersebar di sekitar Klenteng dengan jumlah yang tidakterlalu banyak.

Etnis Bali merupakan etnik kedua yang datang. Etnis Bali yang datang pertama kali berasal dari Klungkung sekitar abad ke-17. Setelah itu disusul dengan masyarakat dari beberapa daerah di Bali, seperti Gianyar, Sukawati dan Nusa Penida. Keadaan Pulau Pudut yang pada tahun 1970-an mulai terabrasi menyebabkan masyarakat yang tinggal di Pulau Pudut mulai pindah ke desa adat ini pada tahun 1972. Lokasi permukiman etnis Bali tersebar di seluruh lingkungan di Desa Adat Tanjung Benoa, kecuali pada Lingkungan Banjar Panca Bhinneka. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Tanjung Benoa yang memaparkan: “…Hindu (Bali) campuran dari

seluruh Kabupaten se-Bali, tapi yang pertama dari Klungkung, Hindu dari Klungkung pada zaman kerajaan abad 17…etnis Bali atau Hindu yang terakhir datang ke sini adalah orang Bali dari Nusa Penida…di Pulau Pudut dulu ada perumahan tapi karena ia menipis, masyarakatnya pindah ke daerah sini. Sekarang pulau terabrasi hampir tenggelam dan ini mau direklamasi…”

Penyebaran pertama masyarakat Bugis adalah pada abad ke-15 hingga abad ke-19. sehingga etnis Bugis merupakan etnis ketiga yang datang dan menetap di Desa Adat Tanjung Benoa. Etnis Bugis pertama kali datang ke Tanjung Benoa menggunakan kapal yang disebut “Kapal Bugis Sawerigading” (Kapal Pinisi). Masyarakat Bugis yang datang terlebih dahulu membangun fasilitas peribadatan berupa masjid. Masjid Jami’ Mujahidin dibangun sekitar tahun 1950-an. Masyarakat Bugis membangun permukiman di sekitar Masjid dan seluruh Lingkungan Banjar Panca Bhinneka, Desa Adat Tanjung Benoa. infomasi ini diketahui dari kutipan dari wawancara yang dilakukan kepada Kelian Banjar Panca Bhinneka, Suardi Indrajaya yang menyatakan bahwa: “…Bugis datang setelah ada Tionghoa sama Bali di sini, dengan Kapal Bugis Sawerigading, hal ini mungkin karena terdapat pantai dan jalur perdagangan atau juga kemungkinan ada semacam perang di tempat asalnya di Sulawesi itu. Etnis kita ini datang kira-kira sekitar tahun 1950-an soalnya tahun ini yang saya ketahui terjadi pemberontakan…”

Etnis Jawa datang tidak lama setelah etnik Bugis. Tahun tepatnya etnis Jawa datang ke daerah ini masih belum diketahui dengan jelas. Permukiman etnis Jawa bergabung dengan etnis Bugis karena sama-sama membangun permukiman dekat dengan Masjid. Etnis Palue merupakan etnis dengan jumlah yang sedikit. Etnik Palue yang tinggal di daerah ini datang sekitar tahun 1970-an. Etnik ini datang karena Tanjung Benoa membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk menyelam serta melakukan pelayaran. Etnis dari Flores ini masih hidup secara nomaden dan tidak menetap (tinggal di rumah kontrakan atau rumah kos) di Tanjung Benoa.

Aktivitas Multi-Etnik

Teori yang digunakan untuk membantu pemecahan masalah pertama adalah teori behavioral setting. Metode behavioral setting yang dikembangkan oleh Barker dan Wright pada tahun 1950, digunakan untuk mangkaji kaitan yang terjadi antara perilaku dan sistem seting. Penekanan dalam seting perilaku adalah bagaimana cara mengidentifikasikan perilaku yang secara berkala muncul pada suatu seting tersebut dinyatakan oleh Barker (Haryadi 2010). Teknik yang digunakan adalah behavioral mapping. Tujuannya untuk menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasikan jenis dan frekuensi perilaku serta menunjukkan kaitan antara perilaku tersebut dengan wujud perancangan (Sommer dalam Haryadi 2010).

Dalam behavioral mapping terdapat dua cara melakukan pemetaan perilaku, yaitu placecentered mapping dan person-centered mapping (Haryadi 2010). Teori ini digunakan untuk mengetahui aktivitas interaksi multi-etnik. Teknik mapping yang digunakan adalah place-centered mapping karena ruang yang akan diteliti telah ditentukan, tidak semua ruang bersama dapat diteliti dalam penelitian ini. Wadah yang dijadikan fokus penelitian adalah ruang teritorialitas dari etnik yang ada di Tanjung Benoa. Dari pada itu, ruang yang dipilih merupakan ruang yang dapat digunakan bersama pada waktu tertentu. Hal ini disebabkan ruang bersama itu memiliki zona yang bersifat sakral dan profan. Berdasarkan penjelasan dari ruang yang dijadikan fokus, maka ruang yang dimaksud adalah fasilitas

peribadatan dan pemakaman. Selanjutnya hanya akan dilihat siapa pelaku, aktivitas, waktu dan frekuensi aktivitas yang dilakukan pada tempat peribdatan dan pemakaman.

Berdasarkan observasi di kawasan penelitian terdapat sepuluh hubungan multi-etnik. Hubungan multi-etnik yang terjadi adalah antara etnik Bali dengan Tionghoa, Bali dengan Bugis, Bali dengan Jawa, Bali dengan Palue, Tionghoa dengan Bugis, Tionghoa dengan Jawa, Tionghoa dengan Palue, Bugis dengan Jawa, Bugis dengan Palue dan Jawa dengan Palue. Hubungan aktivitas multi-etnik yang terjadi di Desa Adat Tanjung Benoa dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Aktivitas, Ruang, Waktu dan Frekuensi Antar-etnik

|

Ruang Aktivitas |

Aktivitas |

Pelaku Aktivitas |

Waktu |

Frekuensi |

|

Pura Dalem Ning |

Sembahyang |

Bali & Tionghoa |

Purnama, Tilem, Galungan & Odalan |

Disesuaikan |

|

Klenteng Caow Eng Bio |

Waisak,Imlek,Purna ma, Tilem & Odalan |

Disesuaikan | ||

|

Pura Dalem Ning, Klenteng & kuburan |

Menghaturkan canang |

Bali & Tionghoa |

Pagi & sore |

Setiap hari |

|

Masjid Jami’ Mujahidin |

Shalat Ied |

Bugis & Jawa |

Idul Fitri & Adha |

Setiap tahun |

|

Buka puasa |

18.00 (Ramadan) |

Setiap tahun | ||

|

Salat |

Lima kali sehari |

Setiap hari | ||

|

Bagi kurban |

Idul Adha |

Setiap tahun | ||

|

Setra Bugis |

Gotong royong |

Pagi |

Setiap bulan | |

|

Membantu, mengikuti upacara kematian dan berziarah |

Bali & Tionghoa |

Situasional |

Situasional |

|

Bali & Bugis,Jawa | |||

|

Tionghoa & Bugis, Jawa | |||

|

Setra Bugis |

Bugis & Jawa,Palue | |||

|

Pura Dalem Ning |

Membantu upacara Hindu |

Bali & Bugis |

Hari Besar Hindu |

Disesuaikan |

|

Halaman di depan Klenteng Caow Eng Bio |

Persiapan & pertunjukan barongsai |

Bali & Tionghoa |

Malam (19.00 22.00) (Imlek & Capgome) |

Setiap tahun |

|

Halaman di depan Klenteng Caow Eng Bio |

Menonton pertunjukan Barongsai |

Seluruh interaksi antar etnik |

Malam(19.00-22.00) (Imlek & Capgome) |

Setiap tahun |

|

17 Agustus |

Setiap tahun | |||

|

Halaman, Bale bengong di depan Klenteng Caow Eng Bio |

Istirahat selesai pertunjukan Barongsai |

Seluruh interaksi antar etnik |

Malam (Selesai pertunjukan Barongsai saat Imlek & Capgome |

Setiap tahun |

|

Setra Bugis |

Menghaturkan canang dan berbincang |

Bali & Bugis,Jawa; Tionghoa & Bugis, Jawa |

Situasional |

Situasional |

Gambaran Interaksi Multi-Etnik secara Keruangan dan Perilaku

Teritorialitas merupakan suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang atas suatu tempat. Klasifikasi teritori Altman digunakan untuk menentukan jenis teritorialitas etnik di kawasan ini. Altman membagi teritori menjadi tiga, yaitu: (1) teritori primer, tempat yang sangat pribadi, hanya dimasuki oleh orang yang sangat akrab atau sudah mendapat izin; (2)

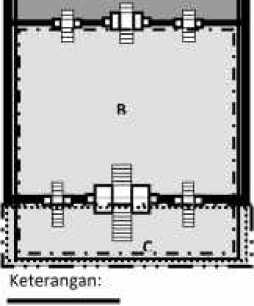

teritori sekunder merupakan tempat yang dimiliki bersama sejumlah orang yang sudah saling mengenal; (3) teritori publik yaitu tempat yang terbuka umum (Laurens, 2004: 126). Teritorialitas memiliki lima ciri, yaitu (1) berupa ruang, (2) dikuasai, dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau kelompok, (3) memuaskan beberapa kebutuhan, (4) ditandai baik secara konkrit atau simbolik, (5) dipertahankan (Wulandari 2011). Teori teritorialitas digunakan untuk memilih ruang yang dijadikan fokus penelitian. Berdasarkan teori ini ditemukan ruang yang memenuhi ciri teritorialitas, yaitu tempat peribadatan dan pemakaman (lihat Gambar 2).

A

B

C

Keterangan:

A : Masjid Jami’ Mujahidin B : Klenteng Caow Eng Bio C : Pura Dalem Ning

U

D : Setra Bugis E : Setra Bali

F : Kuburan Tionghoa (Dharma Yasa)

Gambar 2. Lokasi tempat peribadatan dan pemakaman di Desa Adat Tanjung Benoa, Bali Sumber: Ongelina, 2013

Ruang yang diteliti memiliki zona-zona tertentu yaitu yang bersifat sakral, dan profan. Sakral berhubungan dengan kesucian, sedangkan profan tidak suci. Secara keruangan, ruang sakral menuntut respon tertentu dari manusia, sedangkan ruang profan tidak menuntut adanya respon (Eliade 1957). Pengetahuan mengenai zona ini diperlukan untuk melihat tingkat hubungan antar-etnik. Berikut akan dilihat sejauh mana aktivitas antar-etnik terjadi dalam teritorialitas etnik.

-

1. Fasilitas Peribadatan

Tiga fasilitas peribadatan yang dipilih sebagai fokus, adalah Pura Dalem Ning, Klenteng Caow Eng Bio dan Masjid Jami’ Mujahidin. Fasilitas peribadatan termasuk dalam teritori primer apabila dilihat dari pengklasifikasian yang dibuat oleh Altman. Dikatakan teritori primer karena merupakan teritori yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang juga mengendalikan penggunaan teritori tersebut secara tetap.

Pada fasilitas peribadatan, orang yang dapat masuk ke bagian sakral adalah orang yang memiliki kemiripan atau kesamaan agama, yaitu pada Pura dimana merupakan teritorialitas etnik Bali namun etnis Tionghoa dapat masuk ke seluruh bagian pura

karena memiliki pelinggih dengan aksara Tionghoa yang ditujukan untuk dipuja oleh kedua etnik ini.

A

; Etn ⅛

XiOQghptL _

A : JtJWrt

B Joba Jisi

C IJahriTamsnSari

□ : Ruang Utama

E RuangDewa-Jewi

F RuangBuddha

G : Ruang Dewa Dapur

U ■ D»^ C^-⅛^-.,«-.

I . βa!t> Pertemuan

J Halaman

K Beringin

L ■ Baio Dharma Yasa

M Ruang Sha1at

N, 0 ' Tnilet

P. Q : IeiIitJal Wuuu

; EIflik Bnli

: Euiik Bugis.

Gambar 3. Pura, klenteng dan masjid serta zona keruangan setiap etnik Sumber: Dokumen Ongelina, 2013

Gambar 4. Perilaku Etnik Tionghoa, Bugis, Jawa dan Palue di Pura Dalem Ning Sumber: Ongelina, 2013

Sama halnya dengan klenteng yang dapat dimasuki oleh etnis Bali hingga ke bagian yang bersifat sangat sakral. Masjid juga dapat dimasuki oleh etnik Jawa karena memiliki agama yang sama dengan pemilik teritori (Bugis). Etnis lain yang masuk ke masjid adalah orang yang diundang untuk datang pada pesta yang diadakan.

Gambar 5. Perilaku etnik di Klenteng Caow Eng Bio Sumber: Ongelina, 2013

Gambar 6. Perilaku etnik di masjid Sumber: Ongelina, 2013

-

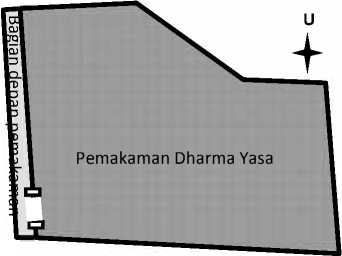

2. Pemakaman

Terdapat tiga pemakaman di desa adat ini, yaitu Setra Bali, Bugis dan Pemakaman Dharma Yasa. Pemakaman merupakan teritori primer karena merupakan ruang atau area yang sifatnya pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab atau sudah mendapat izin khusus.

: Bale bengong

: Pura Merajapati

: Pura Dalem Alit

: Area pembakaran jenazah

: Zona Sakral

: Zona Profan

Keterangan:

A

B

C

D

: Etnik Tionghoa

: Etnik Bali

: Etnik Bugis

: Etnik Jawa

: Etnik Palue

Gambar 7. Setra Bali dan Pemakaman Dharma Yasa serta zona keruangan setiap etnik Sumber: Ongelina, 2013

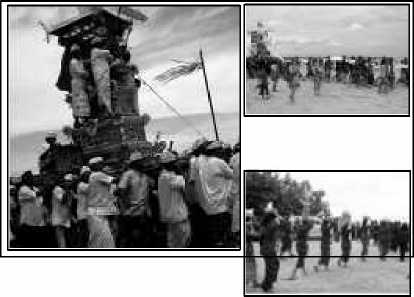

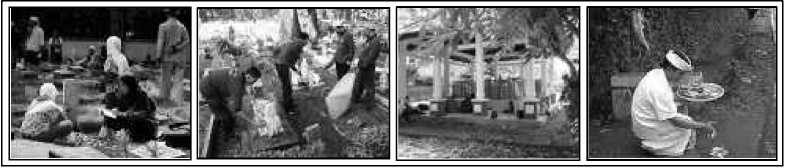

Aktivitas etnis Bali dengan Tionghoa yang terjadi di Setra Bali adalah saat menghaturkan canang, membantu serta mengikuti upacara kematian dari etnis Bali. Etnis Tionghoa secara rutin menghaturkan canang di Pura Merajapati (sakral) yang terdapat di kawasan Setra Bali. Masyarakat etnis Tionghoa biasanya juga ikut membantu dalam upacara kematian etnis Bali dengan cara membantu mengangkat jenazah yang akan di Ngaben melalui pantai di bagian timur Tanjung Benoa. Interaksi yang dilakukan antara etnik Bali dengan Bugis, Jawa dan Palue sama, yaitu membantu (mengangkat jenazah dan menjaga kelancaran pelaksanaannya) serta mengikuti upacara kematian.

Aktivitas yang terjadi antara Tionghoa dan Bali di Pemakaman Dharma Yasa ini adalah menghaturkan canang dan mengikuti upacara pemakaman. Pemakaman ini merupakan teritorialitas dari etnis Tionghoa, sehingga etnis lain hanya dapat menghadiri upacara pemakaman apabila diizinkan. Untuk aktivitas menghaturkan canang, diletakkan di depan pemakaman yang merupakan ruang profan. Gambar 7 di atas menggambarkan etnik pemilik teritori memberikan izin etnik lain untuk mengikuti upacara pemakaman.

Aktivitas etnis Tionghoa dengan tiga etnis lainnya sama, yaitu membantu dan mengikuti upacara pemakaman. Sama dengan etnis Bali, semua etnis dapat masuk ke pemakaman apabila diundang atau merupakan kerabat dari keluarga yang dimakamkan, sehingga apabila mendapatkan izin etnik lainnya dapat memasuki seluruh areal pemakaman ini. Gambaran interaksi multi-etnik di pemakaman Bali dan Tionghoa secara perilaku dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 8. Perilaku etnik di Setra Bali

Sumber: Widodo, 2013

Gambar 9. Perilaku etnik di Pemakaman Tionghoa Sumber; Ongelina1 2012

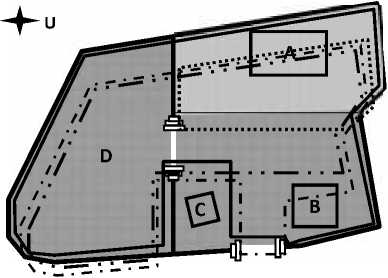

Sefra Bugis merupakan Ieritorialitas etnik Bugis. Kegiatan menghaturkan canang oleh etnik Bali dan Tionghoa dilakukan di bagian depan dari netra. Masyarakat etnik lain yang ingin masuk harus mendapatkan izin dari etnis Bugis.

Keterangan:

A : Area pemakaman

B : Kuburan keramat leluhur

etnis Bugis

C : Bagian depan Setra Bugis

^^^M : Zona Sakral

: Zona Profan

: Etnik Tionghoa

: Etnik Bali

: Etnik Bugis

: Etnik Jawa

: Etnik Palue

Gambar 10. Setra Bugis dan zona keruangan setiap etnik Sumber: Ongetina 2013

Aktivitas etnis Bugis dan Jawa terjadi saat berziarah, membantu dan mengikuti upacara kematian serta bergotong royong. Etnis Jawa dapat bebas memasuki Setra Bugis disebabkan terdapat beberapa etnis Jawa yang juga dimakamkan di setra ini. Khusus pada kuburan keramat leluhur Bugis, etnis Jawa tetap harus meminta izin kepada etnis Bugis. Gambaran interaksi berikut, digambarkan etnis lain sudah mendapatkan izin dari pemilik teritori. Interaksi etnis Bugis dengan Bali, Tionghoa yang terjadi di Setru ini adalah saat etnis Bali dan Tionghoa menghaturkan canang, berbincang dan mengikuti upacara kematian.

Gambar 11. Perilaku Etnik di Setra Bugis Sumber: Ongelina. 2013

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Interaksi Multi-Etnik secara Keruangan dan Perilaku di Tanjung Benoa, Bali

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakang interaksi antar-multi-etnik secara keruangan dan perilaku di Desa Adat Tanjung Benoa. Interaksi antar-multi-etnik lebih mudah diteliti karena interaksi yang dilakukan dominan merupakan tindakan tradisional, yaitu kegiatan yang diulang secara teratur dan merupakan kebiasaan.

-

1. Faktor Religi

Kegiatan religi atau keagamaan memiliki dua fungsi yang dapat mempengaruhi aktivitas multi-etnik pada ruang teritorialitas suatu etnik. Fungsi pertama adalah untuk ritual dan fungsi kedua adalah ceremonial. Pada saat ritual tidak ada etnik lain yang dapat masuk ke dalam fasilitas peribadatan umat yang melakukan ritual tersebut. Pada saat fasilitas peribadatan mengadakan acara yang bersifat ceremonial, maka setiap etnik dapat memasuki daerah teritorialitas etnik tersebut hingga bagian sakral. Walaupun demikian terdapat warga dari etnik tertentu (bukan pemilik teritori) yang merasa segan untuk memasukinya. Ritual yang diadakan oleh etnik Bali yang dominan umat Hindu atau etnik Tionghoa, dominan umat Buddha mereka dapat saling memasuki teritorialitas etnik Bali ataupun Tionghoa hingga bagian sakral. Hal ini disebabkan kedua agama ini memiliki kesamaan.

Adapun kesamaan antara agama Hindu dan Buddha adalah: (a) kesamaan kepercayaan untuk menghormati leluhur atau nenek moyang; (b) kesamaan nama dewa-dewi kepercayaan di Tiongkok dan Bali; (c) kesamaan dewa-dewi yang disembah; (d) kedua agama dalam mendekatkan diri kepada-Nya menyediakan sarana atau simbol untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dan Dewa-dewi, seperti arca, padmasana, pratima (Hindu) dan patung dewa-dewi (Buddha); (e) kedua kepercayaan, meyakini adanya hukum karma (sebab-akibat); (f) persembahan yang diberikan berupa canang dan penyucian diri menggunakan air tirta; (g) terdapat sinkretis antara agama Hindu (Ciwa) dengan agama Buddha yang telah terjadi sejak abad XIII; dan yang terakhir (h) adanya pelinggih pada Pura Dalem Ning yang dipercaya dibangun untuk disembah oleh kedua agama ini. Kesamaan agama juga menyebabkan dalam hubungan sosial kedua etnik ini sangat dekat dan merasa satu saudara.

Ruang peribadatan masjid yang merupakan teritori bagi masyarakat etnis Bugis juga dapat dimasuki oleh etnis yang dominan Muslim, yaitu etnis Jawa. Jadi, walaupun masjid dianggap merupakan teritorialitas masyarakat Bugis karena dibangun oleh etnis Bugis, ruang sakral pada masjid ini juga dapat digunakan bersama dengan etnis Jawa.

-

2. Faktor Personal

Karakteristik seseorang, seperti jenis kelamin, usia dan kepribadian yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan penggunaan suatu ruang, seperti jenis kelamin memberikan pengaruh dalam penggunaan suatu ruang. Pada umumnya pria akan cenderung merasa kurang nyaman bila bergabung dengan kelompok wanita dan sebaliknya, wanita juga merasa canggung bila berinteraksi bersama dengan kelompok pria dalam suatu ruang. Dalam menggunakan ruang bersama, mereka cenderung berpisah satu sama lain. Pengaruh faktor personal ini dapat dilihat pada klenteng. Pada bale serbaguna pada klenteng yang lokasinya berdekatan dengan Dewa Dapur

biasanya digunakan oleh kelompok wanita untuk berkumpul, sedangkan pria sering duduk di bale pertemuan.

Faktor karakteristik budaya dapat mempengaruhi penggunaan ruang dan perilaku. Perbedaan sikap yang dilatarbelakangi oleh budaya etnik yang sangat beragam. Apabila seseorang mengunjungi suatu ruang yang jauh berada di luar kultur budayanya pasti akan sangat berbeda sikap atau perilakunya. Persepsi dari setiap individu etnik juga mempengaruhi perilaku dan penggunaan ruang pada suatu teritori. Persepsi tersebut menyebabkan individu mengetahui batas teritorialitas suatu etnik, sehingga dengan sendirinya mereka akan merasa tidak nyaman apabila berada di suatu teritori yang dianggap sakral bagi pemilik teritorialitas. Pengaruh persepsi etnik ini terlihat dari etnik Tionghoa yang tidak akan masuk ke dalam Masjid Jami’ Mujahidin dengan bebas karena mereka mengetahui masjid merupakan teritorialitas dari etnis Bugis di Tanjung Benoa. Etnis Tionghoa baru akan masuk ke dalam masjid apabila diundang dalam suatu ceremonial.

-

3. Faktor Kesenian

Faktor berikut yang melatarbelakangi aktivitas multi-etnik secara keruangan dan perilaku yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah faktor kesenian. Kesenian yang dimainkan pada saat-saat tertentu ini akan menyebabkan penggunaan ruang dan perilaku yang berbeda dari hari biasa. Kegiatan kesenian yang dilakukan menarik perhatian etnik lainnya yang akan datang menonton, dalam menonton mereka memilih lokasi yang bagi mereka merupakan tempat yang cukup profan atau bersifat publik, sehingga masing-masing etnik akan menggunakan ruang yang berbeda. Ruang yang berbeda ini tidak dibatasi oleh elemen fix, melainkan elemen non-fixed. Pada saat Imlek misalnya, klenteng akan mengadakan pertunjukkan barongsai di halaman depan klenteng. Halaman yang sebelumnya hampir tidak digunakan oleh etnis Bugis, Jawa dan Palue akan digunakan oleh ketiga etnis ini untuk menonton barongsai dengan perilaku menonton, duduk, mengobrol dan memberikan uang kepada barongsai. Hal ini menunjukkan faktor kesenian juga memiliki peran aktif dalam mempengaruhi penggunaan ruang dan perilaku.

-

4. Faktor Sosial

Dalam kehidupan masyarakat diorganisasi oleh adat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan dalam lingkungan. Kesatuan sosial paling dekat adalah kesatuan kekerabatan yaitu keluarga inti dan kaum kerabat lainnya. Perilaku dalam bermasyarakat yang dilakukan dengan kerabat dekat akan berbeda dengan perilaku yang dilakukan dengan kerabat dengan hubungan yang jauh, sehingga hubungan antar-etnik yang sama atau memiliki kesamaan akan lebih dekat dibandingkan dengan etnik yang kurang terdapat kemiripan. Etnik Bali memiliki adat, kebiasaan dan kepercayaan yang serupa dengan etnik Tionghoa, sehingga ini memungkinkan terjadinya pernikahan antar-etnik. Pernikahan ini mempersatukan dua etnik menjadi satu, hal ini menciptakan kekerabatan antar dua etnik. Perilaku yang terjadi dan ruang yang digunakan oleh dua etnis ini akan berbeda dengan yang dilakukan dengan etnik lainnya. Dapat dilihat dari penggunaan Klenteng dan Pura yang ada di Tanjung Benoa. Faktor sosial merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi interaksi antar etnik secara keruangan dan perilaku.

-

5. Faktor Mata Pencaharian

Etnik yang bekerja dalam bidang dan tempat kerja yang sama dominan memiliki hubungan yang lebih akrab dibandingkan dengan etnik yang memiliki mata pencaharian berbeda. Hal ini mengakibatkan penggunaan ruang lebih luas dan lebih terbatas. Pengaruh faktor ini terlihat pada hubungan antar etnik Bali, Bugis dan Palue yang dominan bekerja di bidang yang berhubungan dengan laut dan pariwisata water sport. Kedekatan antar-etnik yang dilatarbelakangi oleh faktor mata pencaharian dapat dilihat dari hubungan etnis Bugis dengan Bali dan Palue. Masjid yang merupakan teritorialitas Bugis dapat dimasuki dengan cukup bebas oleh kedua etnik ini karena etnis Bugis akan memberikan izin pada kedua etnis yang merupakan rekan kerjanya untuk masuk ke dalam masjid.

-

6. Faktor Keterbatasan Ruang

Keterbatasan ruang dalam suatu teritorial akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penggunaan ruang dan perilaku. Suatu bangunan atau ruang yang fungsinya dapat berubah dipengaruhi oleh kurangnya lahan untuk membangun ruang baru akan mempengaruhi perilaku yang akan terjadi pada ruang tersebut. Civitas yang biasa menggunakan ruang akan mengetahui waktu dan sifat ruang pada waktu tertentu, namun untuk orang yang kurang mengetahui akan merasa segan untuk menggunakan ruang, sehingga ini akan mempengaruhi perilaku mereka. Etnis Bali dan Palue yang lebih sering berinteraksi dengan etnis Bugis di masjid. Kedua etnis ini secara otomatis mengetahui kapan masjid dapat digunakan bersama atau kapan masjid hanya dapat dimasuki oleh etnis Muslim, tetapi berbeda dengan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa tidak mengetahui saat masjid dapat digunakan bersama, sehingga etnis ini akan segan untuk memasuki masjid.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas bisa dibangun tiga kesimpulan. Pertama, yang berkenaan dengan ruang dan aktivitas multi-etnik yang terjadi di Tanjung Benoa, Bali. Sesuai dengan fokus penelitian yang menstudi interaksi yang terjadi pada kegiatan peribadatan dan pemakaman, maka ada tiga kelompok kegiatan dimana interaksi multi-etnik terjadi, yaitu aktivitas keagamaan, pertunjukan kesenian, dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Kedua, interaksi multi-etnik secara keruangan dan secara perilaku yang terjadi di Tanjung Benoa, Bali. Aktivitas antar-etnik secara keruangan berbeda-beda. Dalam fasilitas peribadatan, (a) Pura, hubungan etnik Bali dan Tionghoa dapat berlangsung di seluruh pura, bahkan hingga kebagian yang sakral dan perilaku yang terjadi adalah kegiatan keagamaan. Etnik Bali dan Bugis ruang yang dapat digunakan bersama hanya jaba sisi dan aktivitas adalah kegiatan kesenian. Interaksi etnik Bali dengan etnik lainnya, terjadi di luar dari areal pura. (b) Klenteng, ruang interaksi yang menggunakan seluruh ruang yang ada di klenteng adalah etnis Bali dan kegiatan adalah kegiatan keagamaan dan kesenian. Hubungan etnis Tionghoa dengan etnik lainnya adalah halaman dari klenteng dan berhubungan dalam kegiatan kesenian. (c) Masjid merupakan teritorialitas dari etnik Bugis. Dalam berinteraksi dengan etnik Jawa ruang yang digunakan seimbang dengan pemilik teritori. Hubungan dengan etnik lain tidak seluas dengan etnik Jawa.

Pada pemakaman penggunaan ruang interaksi berbeda. Pada Setra Bali, etnik Tionghoa dapat menggunakan hampir seluruh ruang yang ada. Etnik Bugis dalam berinteraksi di

sini juga cukup luas ruang interaksinya. Hubungan etnis Bali dengan etnik lainnya ruang aktivitasnya cukup terbatas, hanya pada bagian profan. Pada Setra Bugis, interaksi yang penggunaan ruangnya paling dominan adalah interaksi dengan etnik Jawa, sedangkan dengan etnik lainnya hanya pada saat adanya pemakaman. Pemakaman Tionghoa penggunaan ruang dan perilaku seluruh etnik sama dan ruang sakral hanya dapat digunakan pada saat ada upacara pemakaman. Ketiga adalah adanya enam kelompok faktor yang melatarbelakangi terjadinya interaksi multi-etnik secara keruangan dan perilaku di Tanjung Benoa, yaitu faktor religi, personal, kesenian, sosial, mata pencaharian dan keterbatasan ruang.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung (2012) Badung Dalam Angka 2012 Denpasar. ______________ (2012) Data Monografi Desa dan Kelurahan Tanjung Benoa Denpasar. Burhanuddin (2009) “Karakteristik teritorialitas ruang pada permukiman padat di

Kampung Klitren Lor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta” (tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Donder, I K, Wisarja, I K (2010) Mengenal Agama-agama: Memperluas Wawasan Pengetahuan Agama Melalui Mengenal dan Memahami Agama-agama Surabaya: Paramita.

Eliade, M (1957) The Sacred and the Profane: The Nature of Religion London: Harcourt Brace Jovanovich.

Haryadi, B S (2010) Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Iskandar (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: GP Press.

Kurniadi, F, Diananta, P dan Djoko, W (2012) 'Konsep perilaku teritorialitas di Kawasan Pasar Sudirman Potianak' Vokasi Vol.8 (3), p: 197-208.

Laurens, J M (2004) Aritektur dan Perilaku Manusia Jakarta: PT. Grasindo.

Liliweri, A (2005) Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.

Mahira, E D (2011) 'Teori perilaku sosial Max Weber' Laporan Penelitian Denpasar: Universitas Udayana.

Mantra, I B, dkk (2012) 'Penentuan sampel' dalam Effendi, S T (Ed.) Metode Penelitian Survei Jakarta: LP3ES, p: 158-159.

Najib, M (2005) 'Perilaku pemukim terhadap lahan permukiman sekitar sungai di kawasan pusat kota' Mektek IV (19).

Nasution, S (2007) Metode Research Jakarta: Bumi Aksara.

Nuraini, C (2004) Permukiman Suku Batak Mandailing Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rapoport, A (1982) The Meaning of the Built Environment London: Sage Publication. Silalahi, G A (2003) Metodologi Penelitian dan Studi Kasus Sidoarjo: CV. Citramedia.

Wirawan, I B (2012) Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wulandari, N (2011) “Teritorialitas”, dalam http://ninambel89.blogspot.com/2011/04/ teritorialitas.html> diakses 7 Agustus 2013.

174 SPACE - VOLUME 1, NO. 2, OCTOBER 2014

Discussion and feedback