TATA BANGUNAN FASADE DI KORIDOR LEGIAN, KUTA

on

TATA BANGUNAN FASADE DI KORIDOR

RUANG

SPACE

LEGIAN, KUTA

Oleh: Widiastuti,1 Syamsul Alam Paturusi 2

Abstrak

Studi ini mengambil lokasi di sepanjang Koridor Legian, Kuta-Bali. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, mengindentifikasi wujud dari beragam fasade bangunan yang ada di sepanjang koridor ini. Kedua untuk mengevaluasi konformansi bangunan-bangunan yang ada. Adapun regulasi kunci yang dijadikan acuan adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketiga, di dalam prosesnya, penelitian ini juga menstudi ketidakefisienan dalam pemanfaatan lahan yang dilihat dari aspek ketinggian bangunan. Sehingga studi ini memfokuskan bahasannya pada bentuk dasar bangunan; langgam arsitektur; ketinggian bangunan; dan pemanfaatan material bangunan. Metoda kualitatif deskriptif telah diterapkan oleh penelitian ini, yang didukung oleh dokumentasi foto terkait 129 unit fasade yang disurvey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% bangunan tidak menerapkan langgam arsitektur Bali seperti yang disyaratkan; 61% menggunakan material fabrikasi (bukan alami); dan 65,8% merupakan bangunan berlantai tunggal. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya pelangggaran terhadap tata aturan yang berlaku di seluruh Bali, dan ketidakefisiensian dalam pemanfaatan lahan pada Koridor Legian, dimana nilai ekonomis lahan tergolong relatif sangat tinggi..

Kata kunci: fasade, bahan bangunan, ketinngian & bentuk bangunan, efisiensi lahan

Abstract

This study, which takes place along Legian Corridor in Kuta-Bali, is conducted to achieve three main goals. The first is to identify forms of facade exhibited by various structures existing along this Corridor. Second, to evaluate the conformance of buildings. The key legislation here is Local Regulation No 5 year 2005 regarding Building Codes and Architectural Requirements. Third, in the process to investigate inefficiencies in land use based on building heights. So this study focuses on basic building forms, architectural styles, building heights, and the use of building materials. Descriptive qualitative research methods are used, supported with photographic documentation of all the 129 units being surveyed. Research findings demonstrate that 62 % of these building units do not incorporate Balinese architectural elements as is required; 61 % use various fabricated building materials; and 65.8 % of the units are single storey structures. These conditions indicate violations of building codes and regulations enforced across the Island, as well as inefficient land use within the Legian Corridor where land price is relatively very high.

Keywords: facade, building materials, building height & form, land efficiency

Pendahuluan

Perkembangan Kuta menjadi kawasan pariwisata dimulai menjelang kemerdekaan RI ketika Nyonya Meng (Ketut Tantri) orang asing berkebangsaan Amerika mendirikan pondok-pondok penginapan di pantai Kuta yang diberi nama Taman Samudera, yang merupakan penginapan pertama di Kuta. Pengunjungnya terbatas pada opsir-opsir Balanda dan Amerika. Walaupun penginapan ini dimusnahkan Jepang bersamaan dengan dipenjarakannya Ketut Tantri, namun keindahan pantai Kuta sudah tersebar melalui orang-orang yang telah mengunjunginya. Kunjungan wisatawan terus meningkat pada masa-masa berikutnya yang menyebabkan berkembangnya pembangunan fasilitas kepariwisataan di kawasan ini. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama Kuta menjadi suatu kawasan wisata terbesar di Indonesia. Dengan daya pikat sea, sand, and sun Kuta menjadi termasyur ke seluruh dunia. Tidak ada suatu kawasan pariwisata di Indonesia yang memiliki perkembangan sepesat Kuta. Dengan luas yang hanya 1293 hektar Kuta dijejali tidak kurang dari ribuan buah hotel berbintang maupun non bintang. Selain itu pada kawasan ini berdiri ribuan fasilitas penunjang pariwisata seperti restoran, bank, money changer, travel agent, art shop, supermarket, dan berbagai usaha jasa lainnya. Keseluruhannya berkembang di jalur-jalur penghubung sehingga Kuta memiliki ciri kawasan shopping street. Dengan demikian jalur sirkulasi merupakan titik paling kritis dalam membentuk identitas kawasan.

Perkembangan Kuta yang begitu pesat tidak lagi mampu diwadahi oleh lahan kelurahan itu sendiri sehingga meluas ke Legian dan wilayah sekitarnya. Legian sebagai daerah perluasan kawasan wisata Kuta telah berkembang mengikuti karakter Kuta. Sepanjang jalur sirkulasi yang berkarakter shopping street tumbuh kegiatan window shopping melalui etalase yang memamerkananeka fasilitas penunjang pariwisata. Etalase ini tumbuh di lapis depan hunian penduduk setempatdan pada umumnya menempati bagian yang secara tradisional disebut sebagai telajakan. Bagian ini menutup bangunan utama dan menjadikan jalur sebagai etalase berbagai barang seni dan fashion dari seluruh dunia.

Karena tumbuh secara organik, maka koridor Legian memiliki wajah yang sangat beragam. Berbagai gaya bangunan tumbuh dan berlomba menjadi ikon di koridor ini sehingga menciptakan wajah koridor yang kacau secara arsitektural. Padahal sebagai kawasan pariwisata seharusnya koridor ini bukan hanya menjadi etalase barang komoditi pariwisata, namun diharapkan menjadi etalase budaya Bali. Perkembangan wajah koridor terjadi akibat berkembangnya kegiatan-kegiatan baru terutama kegiatan komersial (Kwanda, 2004). Kekacauan tersebut juga ditambah dengan kondisi transpotasi, dan elemen street furniture yang kurang mendukung identitas lokal (Antariksa, 2005). Pentingnya karakter lokal pada suatu kawasan juga telah dibahas oleh Jacobs (1994). Karakter local bisa diciptakan salah satunya melalui rancangan wajah bangunan dimana pada fungsi komersial etalase merupakan bagian yang paling dominan.

Arsitektur etalase dipahami sebagai bangunan yang merupakan tempat untuk memamerkan berbagai barang seperti benda seni di galeri, benda antik di museum atau barang dagangan di toko. Etalese sebagai media pameran menuntut transparansi secara arsitektural. Untuk itu bahan kaca akan mendominasi bagian depan bangunan. Alternatif lain adalah membuka bagian depan bangunan sehingga pengunjung dapat langsung memasuki ruang atau bangunan.

Peraturan tata bangunan pada umumnya hanya membatasi ketinggian, coverage dan sempadan bangunan. Peraturan tata bangunan bertujuan untuk mengolah volume

bangunan serta mendapatkan bentuk ruang kota yang diinginkan dan jenis aktifitas yang berlangsung di dalam ruang tersebut. Sedang sasarannya adalah menentukan bentuk, besaran dan massa bangunan yang dapat menciptakan serta mendefinisikan ruang luar yang akomodatif terhadap berbagai pusat kegiatan yang terdapat pada suatu tempat. Tata bangunan menurut Shirvani (1985) dibentuk oleh suatu batas khayal ambang volume (building envelope) yang tercipta dan penggabungan ketinggian maksimum bangunan serta batasan luas bangunan. Ada tiga aspek yang digunakan dalam mengendalikan tata bangunan dalam perancangan kota :

-

1. Aspek bentuk massa bangunan : sosok bangunan, tinggi, kepadatan, jarak bebas (KDB, KLB, GSB), langgam dan sebagainya yang menentukan ciri dalam perwujudan wajah kota serta mendefinisikan ruang-ruang terbuka kota.

-

2. Aspek non teknis yang harus diperhatikan sebagai dampak seperti : aspek sosial, budaya, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

-

3. Aspek lingkungan seperti : orientasi, aliran udara, sinar matahari, bayangan (faktor yang berkaitan dengan iklim), warna, teksture dan sebagainya

Aspek-aspek di atas digunakan untuk mengevaluasi bangunan sebagai satu kesatuan dengan penekanan pada fungsinya sebagai bangunan komersial penunjang pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi tata bangunan pada etalase dari aspek bentuk massa yang meliputi langgam, tinggi, dan material bangunan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi penerapan peraturan. Penelitian dilakukan dengan metoda campuran kuantitatif-kualitatif (mix-method) yang dibantu dengan foto-foto kasus sepanjang KoridorLegian. Pendekatan kuantitatif, digunakan dalam bentuk prosentase (%) frekuensi yang kemudian dimaknai fenomena dibalik yang kasat mata dalam bentuk narasi (kualitatif). Koridor yang diteliti adalah mulai dari perempatan Jalan Padma sampai dengan perempatan Jalan Patimura. Total 129 unit bangunan dalam Koridor ini, 64 unit terletak di sebelah barat jalan dan 65 unit terletak di sebelah timur jalan.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber: Survey lapang, 2014 U

Hasil

a. Langgam Bangunan

Berdasarkan langgam yang digunakan terdapat tiga tipologi bangunan etalase pada koridor ini yaitu: langgam Arsitektur Bali, langgam Arsitektur Modern, dan langgam neovernakuler. Kriteria yang digunakan adalah sesuai dengan karakter langgam masing-masing yaitu:

-

1. Arsitektur Bali dicirikan dengan: penggunaan ornamen Bali, bahan bangunan lokal, kejujuran struktur, pembagian bangunan dalam kepala, badan, dan kaki (Gelebet, 1985).

-

2. Arsitektur modern: mengutamakan fungsi, penggunaan material fabrikasi, tanpa ornamen, bentuk geometris

-

3. Arsitektur Neovernakuler: menggunakan unsur lokal (iklim, ornamen Indonesia non Bali)

Dari 129 unit bangunan 23 unit menggunakan langgam arsitektur Bali, 26 unit menggunakan langgam Neovernakuler dan sisanya 80 unit menggunakan arsitektur modern. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa arsitektur etalase di Koridor Legian ini didominasi oleh langgam modern (62%).

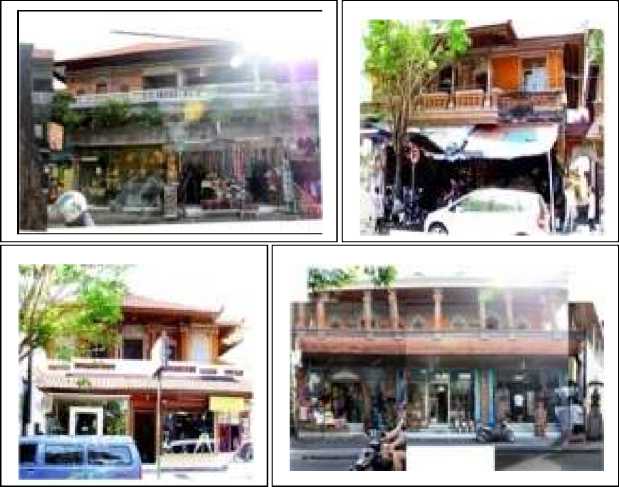

Gambar 2.. Tipologi etalase dengan langgam modern Sumber: Survey lapang, 2014

Penggunaan langgam modern pada Koridor ini terlihat pada tidak adanya satupun elemen arsitektur Bali maupun bentuk-bentuk arsitektur tropis yang diaplikasikan pada bangunan. Dengan bentuk bangunan yang sederhana dan penggunaan material fabrikasi tampilan langgam modern pada bangunan etalase penerapan prinsip langgam modern menjadi sempurna dan mendominasi wajah Koridor ini (Gambar 2).

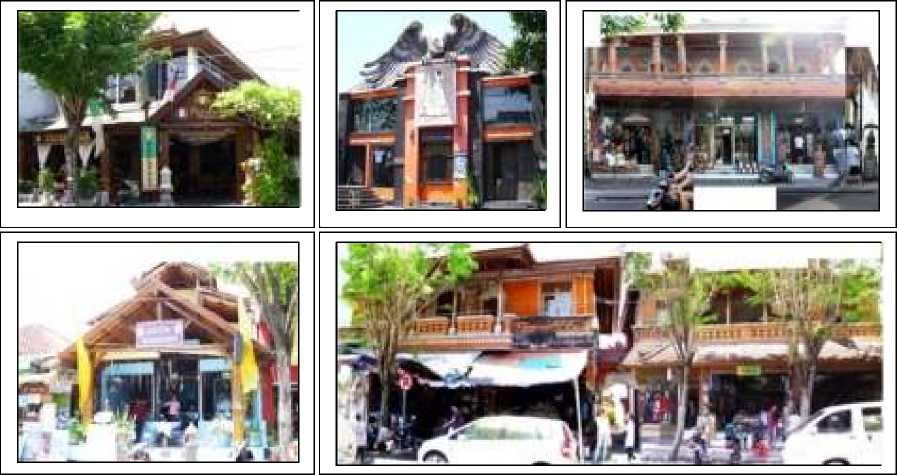

Penggunaan langgam arsitektur Bali pada Koridor ini ditunjukkan terutama dengan penggunaan material bata merah, ornamen khas Bali, dan sistem struktur yang jujur, pembagian bangunan menjadi tiga yaitu: kepala, badan, dan kaki sesuai dengan konsep Tri Angga (Gambar 3). Sedangkan langgam arsitektur Neovernakuler ditunjukkan terutama dengan penggunaan atap miring menyesuaikan arsitektur tropis, penggunaan bahan-bahan alami, serta penggunaan ornamen-ornamen Indonesia nonBali (Gambar4).

Berdasarkan material yang digunakan bangunan etalase yang ada di Koridor ini dikelompokkan dalam 2 tipologi yaitu:

-

1. Bangunan dengan material dominan alami: yang dimaksud disini adalah bahwa elemen pembentuk etalase selain kaca sebagai material utama elemen pendukung

etalase diperhitungkan sebagai bagian utama dari etalase. Material alami yang dimaksud adalah kayu, bata merah, batu alam.

-

2. Bangunan dengan material dominan fabrikasi: yang dimaksud disini adalah bahwa elemen pembentuk etalase selain kaca sebagai material utama elemen pendukung etalase diperhitungkan sebagai bagian utama dari etalase. Material fabrikasi yang dimaksud adalah besi, stainlais steel, dan material buatan lainnya.

Gambar 3. Tipologi etalase dengan langgam arsitektur Bali Sumber: Survey lapang, 2014

Gambar 4. Tipologi etalase dengan langgam neo-vernakuler Sumber: Survey lapang, 2014

Dari total 129 unit bangunan yang diteliti terdapat 50 (39%) unit etalase yang menggunakan material alami selain kaca (Gambar 5). Sisanya yaitu 79 (61%) menggunakan material fabrikasi. Dengan demikian mayoritas etalase menggunakan material buatan. Dari aspek penggunaan material tersebut menunjukkan juga bahwa etalase yang menggunakan bahan bangunan alami sebagian besar adalah etalase yang menggunakan langgam arsitektur Bali dan Neovernakuler. Sedangkan material fabrikasi pada umumnya digunakan pada langgam modern. Hal ini memperkuat konsep arsitektur modern yang praktis dan fungsional sehingga elemen estetika bisa diabaikan (Gambar 6)

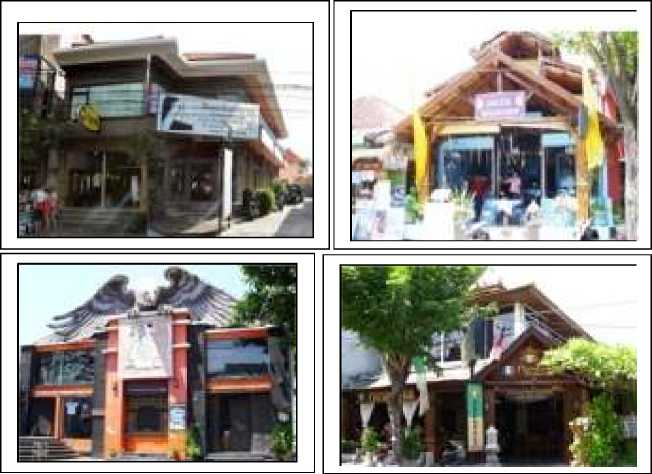

Gambar 5.Tipologi bangunan dengan material alami

Sumber: Survey lapang, 2014

Berdasarkan ketinggian bangunan dimana etalase menjadi bagiannya ditemukan 2 tipologi bangunan yaitu:

-

1. Bangunan tidak bertingkat

-

2. Bangunan bertingkat

Ditinjau dari ketinggian bangunan terdapat 57 unit yang bertingkat atau sekitar 44,2% (Gambar 7), sedangkan sisanya yaitu 65,8 % merupakan bangunan tidak bertingkat (Gambar8). Dari 57 unit bangunan bertingkat hanya 8 unit yang memiliki ketinggian 3 lantai. Selebihnya menggunakan 2 lantai. Dengan demikian Koridor ini didominasi oleh bangunan etalase tidak bertingkat.

Pembahasan

a. Penerapan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur

Bangunan Gedung Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Arsitektur bangunan gedung non tradisional Bali harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali dengan menetapkan

prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat”

Gambar 6. Tipologi bangunan dengan material fabrikasi Sumber: Survey lapang, 2014

Gambar 7.Tipologi bangunan bertingkat Sumber: Survey lapang, 2014

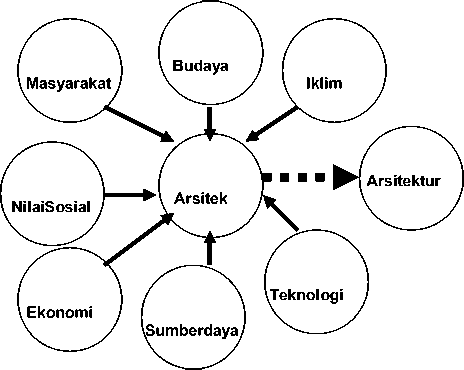

Berdasarkan aturan tersebut jelas bahwa tata bangunan yang ada di Koridor Legian harus mengikuti gaya arsitektur tradisional Bali. Dominasi arsitektur modern di koridor ini (62%) menunjukkan banyaknya pelanggaran aturan tersebut. Arsitektur sebagai hasil karya terbentuk dari faktur-faktor iklim, teknologi, sumberdaya, ekonomi, sosial, masyarakat, dan budaya yang dirangkum oleh arsitek untuk mewadahi kegiatan manusia (Gambar9). Wujud wajah tata bangunan di Koridor Legian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan pertimbangan utama dalam penciptaan arsitektur. Faktor budaya diabaikan sehingga terjadi pelanggaran aturan.

Gambar 8.Tipologi bangunan tidak bertingkat Sumber: Survey lapang, 2014

Gambar 9. Faktor-faktor pembentuk wajah arsitektur kota

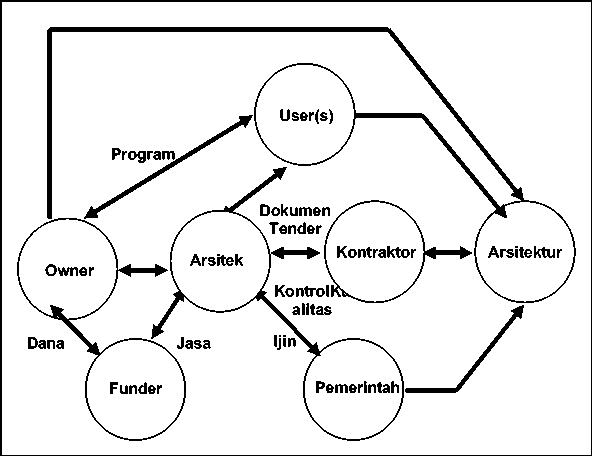

Sekalipun arsitek sebagai pencipta arsitektur, namun terwujudnya lingkungan binaan termasuk yang terjadi di Koridor Legian tergantung dari aktor-aktor pembangunan (Gambar 10). Selain arsitek sebagai pencipta, terdapat pengguna yang mempengaruhi rancangan, pemilik modal (owner) yang membiayai pembangunan, kontraktor yang mewujudkan gambar, dan tentu saja pemerintah sebagai regulator. Dalam konteks pelanggaran aturan yang terjadi di Koridor Legian, lemahnya peran pemerintah baik sebagai pengawas, pengendali, dan otoritas pemberi ijin pembangunan tampak jelas. Dengan kata lain bila peran pemerintah sebagai pemberi ijin dan pengawas pembangunan dilaksanakan dengan efektif wajah Koridor Legian tidak akan menjadi semrawut seperti saat ini.

Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perda yang ditetapkan di Koridor ini disebabkan lemahnya peran pemerintah baik di tingkat perencanaan, pengawasan, dan penindakan sehingga kesan “pembiaran” sangat kental di Koridor ini. Lemahnya peran pemerintah ini didukung oleh kuatnya pengaruh investor dan masyarakat yang ingin mengikuti “trend” arsitektur dunia bahkan bila perlu menjadikan bangunannya sebagai “trend setter” sehingga peraturan diabaikan yang ditunjukkan pada hasil penelitian di atas.

Gambar 10. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan

Salah satu tujuan ditetapkannya Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2005 tersebut di atas adalah untuk memberikan identitas lokal yang kuat. Menurut Aronsson (2000) penguatan identitas lokal merupakan kebijakan yang mampu menonjolkan dan mencerminkan karakter wilayah secara signifikan. Dalam konteks perancangan Koridor kota, Bishop (1989) mempertimbangkan faktor-faktor yang memberikan kesenangan estetis selain fungsi utama koridor sebagai jalur sirkulasi. Implementasi dari faktor kesenangan estetis dalam perancangan Koridor kota adalah dengan memberikan sentuhan arsitektur pada tata bangunan sebagai dinding kridor. Tata bangunan yang menarik dan memiliki karakter lokal menurut Jacobs (1994) memiliki daya tarik visual yan mampu mampu menarik pergerakan.

Dalam kegiatan kepariwisataan elemen estetika dalam tata bangunan merupakan faktor “something to see”, salah satu faktor yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi pariwisata (Yoeti, 1983). Menurut Markwick (2001) dan Garlick (2002), peranan visual (visual evidence) sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan pariwisata. Faktor atraksi dimana natural features dan man made objects bisa dinikmati melalui sarana visual juga ditempatkan sebagai faktor penting sebagai daya tarik wisata yang dikenal sebagai 4A (Attraction, Amenities/Accommodation, Accessibility, Ancillary).

Arsitektur merupakan wujud fisik yang bersifat keras, solid, terjamah yang merupakan transformasi dari mimpi dan fantasi manusia (Laurens, 2004). Arsitektur Bali adalah wujud pengejawantahan dan refleksi budaya masyarakat Bali yang berpedomana pada prinsip-prinsip ajaran Hindu. Penerapan Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2005 diharapkan mampu memberikan ciri lokal pada “shopping Koridors” Legian. Dengan demikian identitas lokal bisa dimunculkan dan menjadi daya tarik pergerakan wisatawan.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa ternyata identitas tersebut tidak muncul. Tata bangunan etalase yang terjadi justru menciptakan arsitektur “gado-gado” yang didominasi oleh arsitektur modern. Upaya sebagaian pemilik yang menggunakan

langgam arsitektur Bali atau minimal arsitektur neovernakuler ternyata tidak cukup untuk menciptakan koridor dengan identitas lokal karena tenggelam dalam modernitas.

Ketika harga lahan suatu wilayah menjadi makin mahal, maka bengunan akan berlomba-lomba “meraih langit”. Di Bali yang diatur ketinggian bangunan maksimum 15 meter, setidaknya akan banyak bangunan yang bertingkat karena harga lahan di Kuta yang selalu meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan hal tersebut justru tidak terjadi di Kuta. Jumlah bangunan bertingkat adalah minoritas dibanding bangunan tidak bertingkat. Fenomane ini terjadi karena bangunan etalase yang berdiri di tepi jalan Legian bukanah merupakan bangunan utama. Etalase sepanjang jalan ini sebagian besar adalah bagian “telajakan” rumah tinggal masyarakat Legian. Pada awalnya telajakan ini digunakan sebagai ruang luar di tiap pekarangan rumah yang kemudian disewakan. Bukan hanya pemilik pekarangan yang membutuhkan tambahan uang, namun penyewa juga membutuhkan ruang yang aksesnya bisa langsung di tepi jalan. Karena lahan tesebut bukan miliknya, penyewa tidak mau membangun bertingkat. Pihak lain pemilik karena tahu aturan sempadan jalan maka tidak berani membangun bertingkat.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arsitektur etalase di Koridor Legian didominasi langgam modern dengan material fabrikasi pada bangunan mayoritas tidak bertingkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2005 tidak diterapkan secara konsisten sehingga dinilai gagal untuk menciptakan identitas lokal. Selain itu pemanfaat lahan juga tidak efisien karena hanya sebagian kecil yang menggunakan bangunan bertingkat. Kegagalan ini tidak terlepas dari kurang berperannya aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan untuk bersama menciptakan identitas lokal.

Daftar Pustaka

Antariksa (2005) ‘Permasalahan konservasi dalam arsitektur dan perkotaan Jurnal Sains dan Teknologi EMAS Vol. 15, Februari 2005, p : 64–78.

Appleyard, D (1970) ‘Why Building are Known: A Predictive Tool for Architects and Planner’ in Broadbent et al. (Eds) Meaning and Behavior in the Built Environment New York: John Wiley and Sons.

Aronsson, L (2000) The Development of Sustainable Tourism Australia: Thomson.

Kwanda, T (2004) ‘Desain bangunan baru pada kawasan pelestarian di Surabaya’ Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Desember 2004, p: 102-109.

Lang, J (1987) Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design New York: Van Nostrand Reinhold.

Laurens, J M (2004) Arsitektur dan Perilaku Manusia Jakarta: Gramedia.

Lynch, K (1960) Image of the City Pennsylvania: MIT Press.

Nuraini, C (2010) Metode Perancangan Arsitektur Bandung: KPD

Ritchie, B W, Peter M B, Chaterine A P (2005) Tourism Research and Methods: Integrating Theory with Practice

Shirvani, H (1985) Urban Design Process New York: van Nostrand Reinhold.

Walton, David, Lally, Matthew, Septiana, Hartini (2007) Urban Design Compendium: The Housing Corporation.

160 SPACE - VOLUME 1 NO. 2 OCTOBER 2014

Discussion and feedback