Ergonomi dalam Perancangan Shelter Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru

on

ERGONOMI DALAM PERANCANGAN SHELTER

RUANG

DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG SEMERU

Ergonomics in the Design of Emergency Shelters for Mount Semeru Disatrous Eruptions

Oleh: Ledy Fitra Ramadhani1, Asri Dinapradipta2*, Sri Nastiti N. Ekasiwi3

Abstract

Being located on a significant ring of fire, Indonesia inevitably experiences frequent volcanic eruptions in varying degrees. Disaster mitigation for volcanic eruptions continues to be developed to minimise risks, including providing emergency shelter to those affected by the events. A series of catastrophes associated with volcanic eruptions that occur over a long period of time often requires emergency shelters till it is safe to go back home or an alternative for a new living arrangement is available and ready. Therefore, it is necessary to pay attention to the design of emergency shelters to provide both physical and mental comfort to the refugees. In this case, ergonomic aspects become pivotal and deserve serious attention. This study aims to explore the concept of ergonomics in designing emergency shelters for those who are affected by volcanic eruptions. It uses descriptive qualitative methods with a case study of impacts inflicted by Mount Semeru eruptions of East Java. It found its analysis by a thorough literature review and prior studies. Study results include references for emergency shelters that are ergonomically designed and efficiently meet needs for comfort, health, and dignity.

Keywords: ergonomics; disaster emergency shelter; volcanic eruption

Abstrak

Sebagai negara yang terletak di Ring of Fire, Indonesia sering mengalami erupsi gunung berapi dalam beragam tingkat. Mitigasi bencana untuk erupsi gunung berapi terus dikembangkan untuk meminimalisir resiko bencana, termasuk juga dalam hal penyediaan shelter darurat bagi pengungsi korban bencana. Rangkaian bencana akibat erupsi gunung berapi yang dapat terjadi dalam jangka waktu panjang kerap menyebabkan masyarakat harus tinggal di shelter darurat selama periode bencana hingga pemulihan. Karenanya, rancangan shelter darurat perlu diperhatikan untuk dapat menyediakan kenyamanan bagi pengungsi serta kesehatan baik fisik dan mental selama periode tersebut, salah satunya dengan memperhatikan aspek ergonomi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep ergonomi pada shelter darurat bencana erupsi gunung berapi menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan studi kasus dari Gunung Semeru di Jawa Timur. Hasil penelitian ini merumuskan aspek ergonomis dalam perancangan shelter darurat bencana erupsi gunung berapi melalui kajian literatur dan studi preseden yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang shelter darurat bencana yang ergonomis sehingga efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal darurat yang nyaman, sehat, dan bermartabat.

Kata kunci: ergonomi; shelter darurat bencana; erupsi gunung berapi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terletak pada jalur pegunungan aktif ring of fire atau yang juga disebut sebagai cincin api. Indonesia juga merupakan negara dengan gunung berapi terbanyak di dunia, yakni sebanyak 129 gunung berapi (Badan Geologi, 2014) sehingga rentan terhadap bencana erupsi gunung berapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui situs MAGMA Indonesia melaporkan sebanyak 137 erupsi gunung berapi terhitung sejak 1 Januari hingga 4 Mei 2023 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2023). Secara umum, tingkat aktivitas gunung berapi dibedakan dalam empat level yakni Level I (Aktif Normal), Level II (Waspada), Level III (Siaga), serta Level IV (Awas) (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2020). Namun, meski tingkat aktivitas gunung berapi telah diprediksi melalui sistem level, letusan gunung berapi sangat mungkin terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diperkirakan waktu persisnya. Proses evakuasi dan mitigasi bencana juga berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi. Badan penanggulangan bencana setempat akan memberikan rekomendasi terkait radius aman selama masa bencana dengan mengamati tingkat aktivitas gunung berapi. Karenanya, penting bagi masyarakat untuk segera berpindah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman pasca terjadinya erupsi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan tempat tinggal darurat bagi pengungsi.

Shelter darurat merupakan tempat tinggal sementara yang berfungsi untuk situasi seperti bencana alam maupun buatan serta kekerasan dalam rumah tangga (Alharthi, 2020). Tempat tinggal pengungsi pasca bencana terbagi ke dalam empat fase, yakni emergency shelter, temporary shelter, transitional shelter, dan permanent shelter (Lines et al., 2022; Santoso et al., 2016). Penelitian ini berfokus pada emergency shelter atau shelter darurat yang menyediakan perlindungan untuk beberapa hari pertama terjadinya bencana, mencakup keamanan fisik, aksesibilitas dan penyimpanan makanan, air, serta persediaan medis. Namun, emergency shelter dapat pula berperan menjadi temporary shelter sehingga pertimbangan akan penggunaan jangka panjang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan shelter (Lines et al., 2022). Perubahan emergency shelter menjadi temporary shelter menjadikan pengungsi menghuni shelter dalam periode yang lebih lama. Quarantelli (1995) dalam Wilson (2011) menjelaskan bahwa temporary shelter dapat dihuni selama berminggu-minggu setelah terjadinya bencana. Namun, dalam periode ini pengungsi belum memulai kembali pekerjaan atau rutinitas rumah tangga mereka. Meskipun demikian, hal ini melahirkan kebutuhan akan penyediaan air, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Perancangan shelter darurat bencana harus dapat mewadahi aktivitas berhuni bagi para pengungsi secara fungsional, efektif dan efisien, aman, dan nyaman sesuai dengan program aktivitas yang dibutuhkan. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan memperhatikan aspek ergonomi. Konsep ergonomi mengacu pada bagaimana suatu produk dapat dirancang untuk digunakan secara nyaman, aman, dan efektif sesuai dengan tubuh manusia (Sulaiman et al., 2016). Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep ergonomi pada perancangan shelter darurat bencana erupsi gunung berapi dengan kasus bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Dengan menekankan pada konteks kedaruratan bencana erupsi gunung berapi, kebutuhan ergonomi dieksplorasi berdasarkan program aktivitas dan kebutuhan pengungsi selama periode bencana. Selanjutnya, pemahaman terhadap kebutuhan ergonomi digunakan

sebagai acuan dalam merumuskan kriteria perancangan shelter darurat bencana yang efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan papan pengungsi yang nyaman, sehat, dan bermartabat.

Review Literatur

a. Ergonomi dalam Arsitektur

Ergonomi merupakan bidang keilmuan yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya khususnya mengenai bagaimana kondisi kemampuan maupun keterbatasan fisik dan psikologis manusia terhubung dengan elemen lingkungan di sekitarnya (Setiadi, 2007). Konsep ergonomi mengacu pada bagaimana suatu produk dirancang untuk dapat digunakan secara nyaman, aman, dan efektif sesuai dengan tubuh manusia (Sulaiman et al., 2016). Dalam bidang arsitektur, ergonomi merupakan konsep yang penting sebab berperan dalam menciptakan lingkungan binaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial serta mencapai keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan budaya (Sukmanika & Nur’aini, 2022). Ergonomi dalam arsitektur dapat dievaluasi melalui kondisi kenyamanan fisik dan psikis, efisiensi waktu dan energi dalam aktivitas, keamanan dan keselamatan, serta estetika/citra penampilan (Setiadi, 2007). Suatu rancangan arsitektur yang ergonomis mengindikasikan kinerja ruang yang dapat mencapai efisiensi bentuk dan ukuran serta memberikan kenyamanan secara efektif bagi penggunanya (Utomo, 2022). Dalam proses perancangan arsitektur, konsep ergonomi dapat diaplikasikan melalui pertimbangan faktor antropometri dan proxemics pada makna ruang serta dimensi dan pengaturan perabot (Setiadi, 2007).

Manusia memiliki kondisi antropometri dan proxemics yang berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antropometri berhubungan dengan karakteristik fisiologis serta proporsi dan dimensi tubuh manusia, sementara proxemics berhubungan dengan karakteristik psikologis seperti kondisi kepribadian, sosial, dan budaya yang diekspresikan pada lingkungan binaan (Setiadi, 2007). Antropometri mengacu pada ilmu yang berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia untuk menentukan perbedaan pada individu, kelompok, dan sebagainya (Liliana et al., 2007). Data antropometri yang sering digunakan dalam rancangan arsitektur kerap terbatas pada standar internasional yang mengacu pada ukuran postur tubuh etnis kaukasia (Alfata et al., 2012). Padahal, menurut Wignjosoebroto (2000) dalam Alfata et al. (2012), implementasi data antropometri paling akurat ialah dengan langsung menggunakan data dari populasi manusia yang akan menjadi pengguna hasil rancangan. Adapun kondisi antropometri salah satunya dipengaruhi oleh ragam etnis atau suku (Ismianti et al., 2019; Zetli et al., 2019). Karenanya, data antropometri dari standar internasional kurang sesuai untuk diterapkan pada rancangan dengan pengguna masyarakat Indonesia (Widyahantari et al., 2013).

Sementara itu, proxemics mengacu pada studi mengenai persepsi manusia tentang ruang, guna ruang, serta pengaruh ruang dalam interaksi atau komunikasi (Hall, 1966). Proxemics menjelaskan bahwa persepsi manusia terhadap ruang memiliki pola yang dibentuk oleh budaya, sehingga manusia dalam lingkup budaya yang berbeda akan memiliki cara yang berbeda dalam mendefinisikan dan mengatur ruang (Hall, 1966). Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik masyarakat kolektif dimana terdapat karakteristik

kecenderungan berkomunikasi dalam interaksi sosial hampir berada pada ruang intim dan personal (Tobing et al., 2019). Hal ini menjadikan mereka terbiasa hidup dalam ruang terbatas bersama dengan tetangga maupun orang lain di luar keluarga inti tanpa merasa terancam (Tobing et al., 2019). Disamping itu, masyarakat Indonesia juga didominasi pemeluk agama Islam sehingga konsep privasi menjadi aspek yang penting (Burhanuddin, 2010).

Sebab mempertimbangkan faktor antropometri dan proxemics, konsep ergonomi bersifat kontekstual sehingga penting untuk dipelajari secara empiris pada konteks dan objek yang beragam. Penelitian ini berfokus pada studi ergonomi dalam perancangan shelter darurat bencana erupsi gunung berapi. Hal ini mengingat bahwa konsep ergonomi tetap penting dipertimbangkan dalam konteks kebencanaan sebab fungsi shelter darurat tetap berhubungan dengan durasi waktu berhuni para penyintas meski bersifat tanggap darurat dan temporer (Utomo, 2022).

Shelter mitigasi bencana merupakan shelter yang didirikan sebagai upaya mitigasi untuk merespon kondisi bencana (Mildany & Mirza, 2018). Tempat tinggal pengungsi pasca bencana terbagi ke dalam empat fase, yakni emergency shelter, temporary shelter, transitional housing, dan permanent housing (Lines et al., 2022; Santoso et al., 2016). Emergency shelter bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal dasar untuk berlindung dari bencana dalam waktu singkat pasca terjadinya bencana, sementara temporary shelter dirancang untuk menjembatani emergency shelter dan permanent housing (Santoso et al., 2016). Dalam kondisi tertentu, emergency shelter dapat dihuni dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga berubah menjadi temporary shelter (Lines et al., 2022). Oleh karena itu, shelter perlu dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk tidur atau beristirahat, melainkan juga dapat mewadahi kebutuhan hidup lainnya. Kondisi shelter yang tidak layak yang dihuni dalam jangka waktu lebih lama dapat mempengaruhi kondisi mental para korban bencana (Mounaim et al., 2020). Sementara itu, transitional housing merupakan hunian sementara yang disediakan dengan bantuan LSM atau didirikan dengan memanfaatkan material sisa reruntuhan dan didukung dengan material tambahan yang diperoleh dari pembelian maupun bantuan (Lines et al., 2022). Terakhir, permanent housing merupakan hunian tetap permanen bagi penyintas bencana yang tidak memiliki tempat tinggal atau tempat tinggalnya termasuk kawasan rawan bencana yang tidak boleh dihuni lagi.

Rancangan shelter darurat ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi proses pemulihan para penyintas bencana, serta mendukung aktivitas sehari-hari dan merespon kebutuhan pengguna (Mounaim et al., 2020). Secara umum, shelter darurat harus memastikan setiap rumah tangga terdampak memiliki ruang yang memadai untuk melangsungkan aktivitas domestik primer seperti tidur, makan, menyimpan makanan dan air, berpakaian, serta melindungi aset-aset penting (Sphere, 2018). Selain itu, shelter darurat juga harus memenuhi kebutuhan privasi dengan memisahkan penghuni berdasarkan jenis kelamin serta keluarga dan kelompok umur sesuai dengan norma sosial dan budaya yang berlaku (Sphere, 2018). Standar luasan ruang hidup per orang dalam kondisi darurat pada

shelter berupa ruang tertutup ialah sebesar 3,5 m2tidak termasuk dapur atau ruang memasak, mandi, dan fasilitas sanitasi serta memiliki tinggi langit-langit setidaknya 2 meter (Humanitarian Policy Network, 2017; Sphere, 2018). Disamping itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2019) merekomendasikan shelter darurat untuk mendorong layanan berbasis keluarga jika memungkinkan untuk menjaga skala dan privasi pengungsi, mendorong kegiatan keluarga dan jejaring sosial, meningkatkan kenormalan, serta mengurangi resiko penyebaran penyakit.

Dalam mitigasi bencana di Indonesia, shelter darurat yang kerap digunakan diantaranya ialah tenda darurat dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Namun, jumlah tenda ini terbatas sehingga tidak dapat menampung seluruh pengungsi sehingga tidak jarang diisi melebihi kapasitasnya. Kondisi kelebihan kapasitas tersebut menjadikan tenda BNPB sebagai shelter darurat kurang manusiawi untuk ditinggali dalam jangka waktu yang lama, salah satunya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan privasi pengungsi sebab harus berbagi ruang tinggal dengan orang selain anggota keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 pasal 29, korban bencana mendapatkan status pengungsi maksimal selama 90 hari pada bencana berskala nasional. Namun pada kenyataannya, korban bencana dapat menempati tenda pengungsian hingga lebih dari 90 hari (Santoso et al., 2016). Oleh karena itu, kebutuhan ruang pada shelter darurat pasca bencana penting untuk dipelajari lebih lanjut untuk dapat menghasilkan rancangan yang efektif, efisien, dan mampu mewadahi kebutuhan program aktivitas penghuni dengan lebih layak dalam jangka waktu panjang.

-

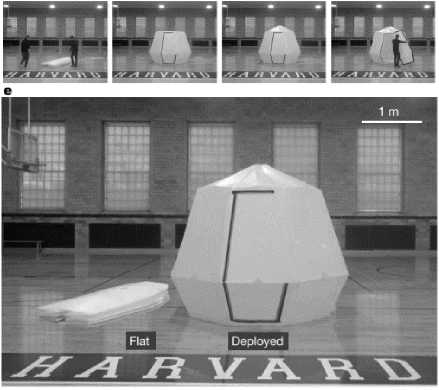

1. Multistable and Inflatable Origami Structure

Multistable and Inflatable Origrami Structure merupakan rancangan shelter karya David Melancon (Melancon et al., 2021). Shelter ini menggunakan struktur origami yang fungsional, mudah dibangun, ringan dan kuat. Pada kondisi terlibat dengan langit-langit dilipat ke dalam, struktur memiliki volume sebesar 1,0 x 2,0 x 0,25 meter. Sementara dalam kondisi terbangun, atap terbuka ke luar sehingga menghasilkan bentuk akhir berukuran 2,5 x 2,6 x 2,6 meter (Gambar 1).

Gambar 1. Multistable and Inflatable Origami Structure Sumber: Melancon et al. (2021)

Perancangan shelter ini menekankan pada eksplorasi geometri melalui eksperimen untuk menemukan bentuk struktur origami yang dapat didirikan dengan satu tekanan fluida serta kokoh mempertahankan bentuknya setelah didirikan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan modul berukuran kecil yang mudah dipindahkan dapat didirikan dalam waktu singkat dengan mekanisme sederhana. Rancangan shelter ditujukan untuk digunakan pada waktu evakuasi yang cepat. Sementara, aspek manusia termasuk ergonomi tidak banyak dipertimbangkan.

-

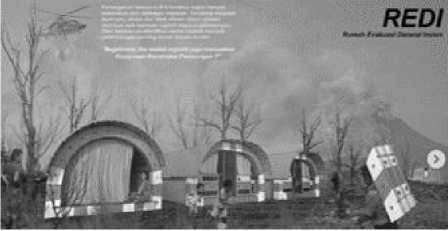

2. Rumah Evakuasi Darurat Instan (REDI)

REDI merupakan rancangan shelter darurat yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan shelter darurat yang dapat didirikan cepat dan dapat dibawa secara perseorangan (Adhiprakoso et al., 2018). Terdapat dua rancangan REDI, yakni shelter kecil dan besar. Shelter kecil berukuran 3 x 4 meter berkapasitas tiga orang yang didirikan dari 40 komponen modul, sementara shelter besar berukuran 8 x 5 meter berkapasitas 10 orang yang didirikan dari 62 komponen modul (Gambar 2).

Kedua rancangan tersebut memiliki bentuk seperti setengah lingkaran dengan tinggi 2 meter. Rancangan REDI menciptakan modul shelter yang memiliki luasan yang cukup besar. Rancangan REDI yang memiliki dimensi cukup besar dan tidak bersekat menjadikannya fleksibel dan dapat mengakomodasi berbagai aktivitas, mulai dari hunian hingga aktivitas spesifik seperti area bermain untuk anak-anak, ruang serbaguna, unit kesehatan, penyimpanan air, hingga dapur umum.

Gambar 2. Rumah Evakuasi Darurat Instan (REDI) Sumber: (Adhiprakoso et al., 2018)

-

3. Tenda BNPB

Tenda BNPB merupakan tenda universal yang dapat digunakan pada fasilitas militer, layanan darurat, layanan kesehatan, dan sebagainya (Gambar 3). Tenda BNPB kerap digunakan sebagai shelter bagi pengungsi baik pada pengungsian sementara/transit maupun sektoral atau dapat dikatakan mampu mengakomodasi fase emergency dan temporary shelter. Terdapat tiga jenis tenda BNPB, yakni tenda pengungsi yang berukuran 6 x 12 meter berkapasitas hingga 40 orang, tenda posko yang berukuran 6 x 12 meter, serta tenda keluarga yang berukuran 4,5 x 4,5 meter (BNPB, 2020). Rancangan tenda BNPB memiliki dimensi

yang kurang sesuai dengan kapasitasnya jika mengacu pada standar (Sphere, 2018) mengenai ruang hidup per orang pada keadaan darurat yang sebesar 3,5 m2. Selain itu, jumlah yang terbatas kerap menjadikan tenda ini kelebihan kapasitas serta tidak mampu memenuhi hak privasi para pengungsi.

Gambar 3. Tenda BNPB saat Didirikan dan Dikemas Sumber: Logistik Peralatan BNPB (2021)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengkaji konsep ergonomi dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur khususnya pada objek shelter darurat bencana. Metode kualitatif berperan mengidentifikasi keterkaitan antara arsitektur sebagai lingkungan binaan dan kebutuhan manusia sebagai pengguna (Niezabitowska, 2018). Sementara itu, pendekatan deskriptif bersifat objektif dan berfokus pada penyampaian fakta tanpa mempertanyakan realita dan tidak bertujuan membentuk hipotesis atau mengembangkan suatu teori (Lans & Voordt, 2002).

Sebab konsep ergonomi bersifat kontekstual, maka penggunaan studi kasus dilakukan untuk membatasi konteks penelitian. Bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur dipilih sebagai studi kasus untuk memberikan batasan mengenai konteks yang mencakup karakteristik dan kondisi kebencanaan serta aspek manusia yakni antropometri dan proxemics. Hasil penelitian ini merumuskan kriteria perancangan shelter darurat bencana erupsi gunung berapi yang efektif, efisien, nyaman, sehat, dan bermartabat berdasarkan pemahaman terhadap konsep ergonomi yang tepat melalui studi literatur dan preseden. Data yang digunakan ialah data sekunder dari berbagai literatur riset dan dokumen peraturan mengenai ergonomi dalam arsitektur, arsitektur untuk kondisi darurat bencana, serta berbagai preseden rancangan shelter darurat bencana.

Data, diskusi, dan hasil/temuan

a. Kondisi Kebencanaan Erupsi Gunung Semeru

Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif (Tipe A) yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung berapi yang paling aktif di Jawa Timur (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021) yang memiliki frekuensi letusan yang tinggi, mengeluarkan letusan-letusan kecil setiap saat sehingga menghasilkan limpahan material yang berlimpah (Meidinata, 2021; Wardhani, 2021). Erupsi ancaman bencana erupsi Gunung Semeru diantaranya berupa guguran awan panas (aliran piroklastik), hujan abu (jatuhan piroklastik), leleran lava, lahar, serta gempa vulkanik. Kondisi erupsi Gunung Semeru yang dapat terjadi secara tiba-tiba membentuk pola pengungsian yang

mengharuskan pengungsi bermobilisasi dari rumah tinggal menuju emergency shelter (transit), Shelter/Posko Pengungsian BNPB (sektoral) atau temporary shelter, hingga hunian sementara (Huntara) atau transitional shelter dalam jangka waktu tertentu setelah bencana (BPBD Provinsi Jawa Timur, 2022) (Gambar 4).

Penetapan Status

SIAGA - LEVEL IH

Pengungsian Sementara Tim TRC memberikan makanan,terpal, selimut, dan lain-lain

Pembangunan Posko Pengungsian Sementara - Akhir oleh BPBD

Transisi darurat ke pemulihan

—O—

HARI-25

Pemulihan

HARI-90

Rumah Tinggal Pribadi

Shelter Evakuasi Darurat

SheIterZPosko Pengungsian BNPB

Shelter Evakuasi Darurat (Extended)

Huntara

Emergency Shelter

Temporary Shelter

Transitional Housing

Gambar 4. Pola Pengungsian Bencana Erupsi Gunung Semeru

Sumber: Ilustrasi Penulis Diadopsi dari BPBD Provinsi Jawa Timur (2022)

Kondisi medan yang sulit dan lokasi pengungsian yang jauh menjadikan masyarakat kerap mengandalkan bangunan fasilitas umum seperti sekolah dan balai desa sebagai titik evakuasi darurat sementara (Melani, 2020). Disamping itu, pengungsi yang berhasil berpindah dari pengungsian sementara ke pengungsian sektoral tidak dapat ditampung sepenuhnya sebab terkendala terbatasnya kapasitas tenda pengungsian. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan shelter darurat bencana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang layak selama periode bencana. Terlebih, terkadang kondisi bencana serta pemulihan pasca bencana yang tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan pengungsi harus menempati shelter darurat melebihi masa bencana (90 hari) (Santoso et al., 2016). Oleh karena itu, shelter darurat bencana perlu dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan jangka panjang untuk mewadahi kehidupan penyintas bencana dengan layak dan optimal.

Menurut Sphere (2018), shelter darurat bencana setidaknya harus dapat mewadahi aktivitas domestik primer para pengungsi diantaranya tidur, makan, penyimpanan makanan dan air, berpakaian, serta penyimpanan bagi aset yang dimiliki. Sementara itu, Mounaim et al. (2020) melalui studinya menemukan bahwa ketika shelter darurat digunakan dalam jangka waktu yang melebihi perkiraan atau berubah menjadi temporary shelter, shelter dipandang tidak manusiawi dan dapat mempengaruhi kondisi psikis pengungsi. Hal ini disebabkan oleh rancangan spasial shelter darurat yang tidak mampu mewadahi program aktivitas dengan baik ketika dihuni dalam jangka waktu lebih panjang. Mounaim et al (2020) menyatakan bahwa aktivitas pengungsi di shelter darurat mencakup aktivitas yang diwadahi oleh ruang tidur yakni tidur, berpakaian, beribadah, baca tulis, dan intimacy; aktivitas yang diwadahi oleh ruang utama yakni belajar, berkumpul, bersosialisasi, bermain, makan, serta memasak dan membersihkan. Hal ini menunjukkan bahwa shelter pasca bencana harus mampu mewadahi program aktivitas yang berbeda ketika berperan sebagai emergency shelter dengan sebagai temporary shelter (Tabel 1).

|

Tabel 1. Program Ruang dan Program Aktivitas pada Shelter Darurat Bencana | ||

|

Program Ruang |

Program Aktivitas | |

|

Emergency Shelter |

Temporary Shelter | |

|

Ruang Tidur Ruang Utama |

Tidur Berpakaian Makan Penyimpanan makanan, air, serta aset |

Tidur Berpakaian Beribadah Intimacy Makan Belajar dan baca tulis Berkumpul dan bersosialisasi Bermain Penyimpanan untuk makanan, air, serta aset |

|

Sumber: Mounaim et al. (2020) dan Sphere (2018) | ||

Program aktivitas yang diwadahi oleh shelter darurat bencana beruhubungan erat dengan kebutuhan luasan ruang serta penataan ruang. Hal ini juga berkaitan dengan aspek manusia yang dipertimbangkan dalam ergonomi, yakni antropometri dan proxemics. Antropometri akan berpengaruh pada dimensi shelter darurat bencana, sementara aspek proxemics yang dominan terlibat dalam konteks shelter darurat bencana berhubungan dengan kebutuhan privasi. Pada penelitian ini, program aktivitas dan aspek ergonomi dikaji dengan berfokus kepada shelter darurat untuk keluarga tunggal dan bukan shelter komunal. Hal ini mengacu pada rekomendasi dari kementerian (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019) untuk menyediakan layanan shelter berbasis keluarga untuk menjaga skala dan privasi pengungsi, mendorong kegiatan keluarga dan jejaring sosial, meningkatkan kenormalan, serta mengurangi resiko penyebaran penyakit.

Kajian terhadap konsep ergonomi dalam konteks kebencanaan penting untuk dilakukan (Utomo, 2022). Analisis ergonomi dibutuhkan untuk memastikan bahwa rancangan shelter darurat bencana dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan serta kelayakan untuk mewadahi program aktivitas yang berlangsung. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, shelter evakuasi darurat memiliki program aktivitas yang berbeda bergantung pada fasenya, yakni emergency shelter dan temporary shelter. Karenanya, analisis ergonomi dilakukan secara terpisah pada masing-masing fase. Analisis ergonomi dilakukan dengan integrasi dan adaptasi standar internasional dengan konteks studi kasus bencana erupsi Gunung Semeru. Data antropometri yang digunakan mengacu pada antropometri pria Suku Jawa menurut Ismianti et al. (2019).

-

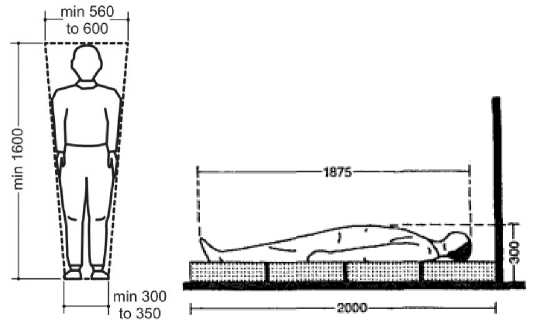

1. Emergency Shelter

Berdasarkan kajian program aktivitas, dapat diketahui bahwa tidur merupakan aktivitas berperan signifikan terhadap kebutuhan dimensi ruang pada shelter darurat. Shelter darurat harus dapat menyediakan tempat tidur yang bermartabat yang dapat digunakan untuk tidur dengan posisi normal yakni berbaring telentang (laying). Dimensi tempat tidur tersebut dipengaruhi oleh antropometri tubuh manusia, khususnya lebar tinggi badan dan lebar bahu. Dalam standar internasional menurut Neufert & Neufert (2012), dimensi panjang tempat tidur (laying area) ialah minimal sebesar 2000mm untuk manusia dengan tinggi badan

1875mm, sementara dimensi lebar bahu manusia ialah sebesar 560mm hingga 600mm (Buxton, 2018) (Gambar 5).

Gambar 5. Dimensi Bahu Manusia (kiri) dan Standar Dimensi Tempat Tidur (kanan) Sumber: (Buxton, 2018; Neufert & Neufert, 2012)

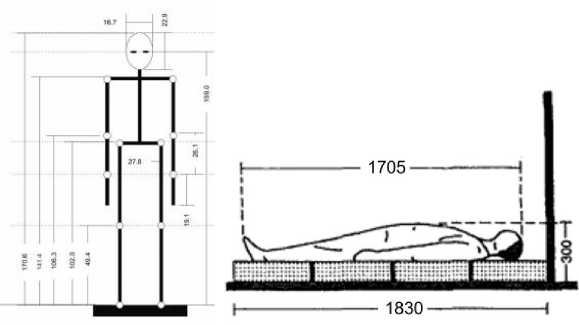

Sementara itu, tinggi rata-rata pria Suku Jawa ialah 1705mm dan rata-rata jarak dari siku ke siku 424,7mm (Ismianti et al., 2019). Berdasarkan aplikasi antropometri tersebut pada standar Neufert & Neufert (2012), dimensi tempat tidur untuk satu orang ialah minimal sebesar 424,7 x 1830mm (Gambar 6).

Gambar 6. Antropometri Pria Suku Jawa (kiri) dan Adaptasinya Terhadap Dimensi Tempat Tidur yang Dibutuhkan (kanan)

Sumber: Ilustrasi Penulis Diadaptasi dari Ismianti et al. (2019)

Selain menyediakan dimensi yang cukup secara antropometri untuk aktivitas tidur, shelter darurat pada fase emergency sebaiknya menyediakan area tidur yang memiliki sekat yang dapat ditutup untuk memisahkan ruang tidur dengan ruang utama. Hal ini merupakan kebutuhan ergonomi dari segi proxemics yang bertujuan untuk menyediakan privasi yang cukup bagi pengungsi dengan mempertimbangkan budaya dan norma yang berlaku pada masyarakat setempat. Ruang tidur yang bersekat ini juga digunakan untuk mewadahi program aktivitas lain yang membutuhkan privasi tinggi, misalnya berpakaian. Pada saat tidak digunakan untuk tidur, sekat dapat dibuka sehingga ruang tidur dapat beralih menjadi ruang utama untuk mewadahi aktivitas yang memerlukan kebutuhan privasi lebih rendah, misalnya aktivitas makan. Masyarakat Indonesia memiliki budaya untuk makan dengan duduk beralaskan lantai yang disebut lesehan yang umum dilakukan sehari-hari hingga saat ini (Ula et al., 2022). Oleh karena itu, aktivitas makan tidak memerlukan ruang atau atribut

khusus seperti meja dan kursi makan, sehingga dapat dilakukan pada ruang utama shelter darurat.

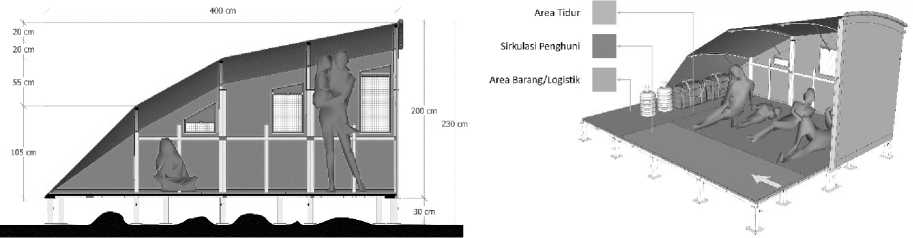

Selanjutnya, program aktivitas yang juga penting untuk dipertimbangkan dalam kajian ergonomi shelter darurat ialah sirkulasi. Sirkulasi manusia dalam shelter mencakup perpindahan dalam posisi berdiri hingga pergerakan untuk menyelamatkan diri. Untuk mengakomodasi hal ini, Sphere (2018) menyatakan bahwa tinggi langit-langit shelter yang dibutuhkan ialah setidaknya 2 meter (Gambar 7).

> 2m

Minimum ceiling height

Gambar 7. Standar Minimal Ketinggian Shelter

Sumber: Humanitarian Policy Network (2017)

Sementara tinggi terendah sirkulasi harus memungkinkan manusia untuk dapat berjalan jongkok. Hal ini berkaitan dengan antropometri lebar dan tinggi manusia ketika berjongkok, yakni lebar 700mm dan tinggi 1250mm (Gambar 8).

---650 dia---- ∕

(800 square

preferable) __

Gambar 8. Dimensi Lebar dan Tinggi Manusia saat Berjongkok

Sumber: Buxton (2018)

Sementara itu, mengacu pada Ismianti et al. (2019), dimensi manusia saat berjongkok adalah lebar 524.7mm dan tinggi 1005mm (Gambar 9).

Gambar 9. Adaptasi Dimensi Lebar dan Tinggi Manusia saat Berjongkok pada Antropometri Pria Suku Jawa

Sumber: Ilustrasi Penulis mengacu pada Ismianti et al. (2019)

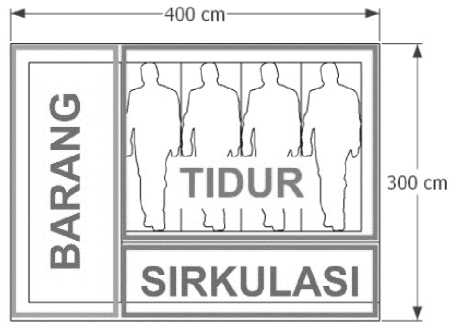

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dimensi shelter darurat untuk keluarga tunggal yang terdiri dari orang tua dan dua orang anak ialah setidaknya sebesar 3 x 4 meter. Luasan ini diperuntukkan bagi aktivitas tidur (minimal 4 x 424,7 x 1830mm), sirkulasi (minimal 474,7 x 3000mm), serta penyimpanan barang. Alokasi ruang shelter untuk keluarga dengan kapasitas 4 orang ialah sebagaimana terdapat pada Gambar 10.

Gambar 10. Alokasi Ruang Shelter Darurat Kapasitas 4 Orang pada Fase Emergency

-

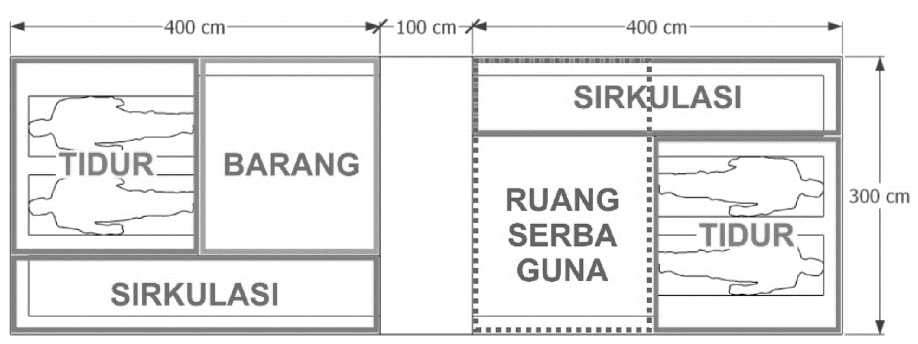

2. Temporary Shelter

Dalam masa peralihan saat pengungsi berpindah ke titik pengungsian sektoral dan menggunakan temporary shelter, progam aktivitas berkembang dan kebutuhan akan privasi semakin meningkat. Karenanya, disamping aspek antropometri, aspek proxemics juga lebih terlibat dalam analisis ergonomi. Social Development Service of Edmonton (2021) merekomendasikan pemisahan ruang tidur untuk orang tua dan anak, serta pengadaan ruang serbaguna untuk berbagai aktivitas seperti makan, belajar, bekerja dari rumah, hingga aktivitas pengembangan seperti membuat kerajinan. Hal ini selaras dengan studi Mounaim et al. (2020) pada konteks bencana alam di Indonesia yang menemukan bahwa program aktivitas pengungsi dikelompokkan berdasarkan sifat privat dan publik, dimana aktivitas privat dominan diwadahi oleh ruang tidur sementara aktivitas publik dapat dilakukan di ruang utama (main room). Oleh karena itu, dimensi shelter yang dibutuhkan semakin luas, yakni sebesar 4 x 6 meter. Luasan ini diperuntukkan bagi ruang tidur yang terpisah bagi orang tua dan anak (minimal 2 x 424,7 x 1705mm), area sirkulasi (minimal 474,7 x 6000mm), area penyimpanan barang, serta ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk beragam aktivitas. Adapun alokasi ruang pada temporary shelter atau extended emergency shelter ialah sebagaimana terdapat pada Gambar 11.

Ruang yang lebih luas pada temporary shelter menyediakan ruang lebih banyak sehingga dapat mewadahi aktivitas yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan program aktivitas yang berkembang seiring durasi pengungsi tinggal di shelter. Misalnya, ruang serba guna yang lebih luas memungkinkan untuk menyediakan zona terpisah bagi aktivitas masing-masing anggota keluarga serta ruang personal yang lebih luas. Ruang serbaguna dapat digunakan untuk makan, berkumpul dan bersosialisasi, hingga belajar dan bermain bagi anak-anak. Selain itu, ruang tidur yang terpisah bagi orang tua dan anak menyediakan lebih banyak ruang dengan privasi tinggi sehingga tidak harus digunakan secara bergantian. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga diharapkan dapat beraktivitas dengan lebih

nyaman sehingga mendukung kondisi fisik dan psikologis selama masa terjadinya bencana hingga masa pemulihan.

Gambar 11. Alokasi Ruang Shelter Darurat Kapasitas 4 Orang pada Fase Temporary Shelter

Adaptasi alokasi ruang shelter berdasarkan kebutuhan ergonomi pada rancangan shelter darurat ialah sebagaimana terdapat pada Gambar 12.

Gambar 12. Adaptasi Kebutuhan Ergonomi pada Rancangan Shelter Darurat Sumber: Ilustrasi Penulis

Kesimpulan

Shelter darurat bencana merupakan suatu sarana yang krusial dalam proses mitigasi bencana, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara bagi pengungsi penyintas bencana, termasuk bencana erupsi gunung berapi. Karenanya, arsitektur memiliki peran penting dalam menciptakan rancangan shelter darurat bencana yang fungsional dan nyaman diantaranya dengan menerapkan konsep ergonomi dalam proses perancangan. Kajian terhadap konsep ergonomi penting untuk dilakukan pada objek rancangan yang digunakan oleh manusia, tidak terkecuali dalam konteks kebencanaan.

Aspek manusia yang dipertimbangkan dalam ergonomi khususnya dalam lingkup arsitektur ialah antropometri dan proxemics. Kondisi antropometri dan proxemics manusia beragam dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga penting untuk dipelajari secara empiris pada populasi yang akan menjadi pengguna objek rancang. Pada penelitian ini, studi kasus bencana erupsi Gunung Semeru berperan sebagai konteks penelitian. Karenanya aspek manusia berupa antropometri dan proxemics yang digunakan disesuaikan dengan konteks pada studi kasus yakni masyarakat Suku Jawa. Hasil kajian ergonomi pada studi kasus menunjukkan bahwa kondisi antropometri menjadikan kebutuhan akan dimensi ruang dan

elemen arsitektur yang berbeda dari standar internasional. Sementara itu, aspek proxemics yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat melahirkan kebutuhan akan konfigurasi spasial pada shelter yang dapat mewadahi aktivitas kolektif keluarga sekaligus menyediakan privasi dan ruang personal yang layak bagi penghuni.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kriteria perancangan shelter darurat bencana erupsi gunung berapi, khususnya pada kriteria kebutuhan dimensi serta penataan spasial. Kriteria berdasarkan kajian antropometri menunjukkan bahwa shelter yang berkapasitas untuk empat orang sebaiknya memiliki dimensi minimal sebesar 3 x 4 meter. Sementara itu, berdasarkan kajian terhadap proxemics, shelter harus dapat menyediakan privasi bagi anggota keluarga diantaranya dengan menyediakan sekat untuk ruangan privat seperti area tidur. Kriteria berdasarkan kajian ergonomi tersebut dapat menjadi acuan dalam perancangan shelter darurat bencana erupsi gunung berapi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal darurat bagi pengungsi yang nyaman, sehat, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

Adhiprakoso, Jansen, D., & Budi, O. (2018). Rumah Evakuasi Darurat Instan (REDI). Sayembara Desain Shelter Evakuasi Bencana Centre for Adaptation & Resilience Environmental Design Studies (CAREDs).

https://www.instagram.com/p/BtFXuInnV85/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Alfata, M. N. F., Hermawan, Y., & Widyahantari, R. (2012). Studi Ergonomi terhadap Rancangan Ruang Kerja Kantor Pemerintah berdasarkan Antropometri Indonesia. Jurnal Permukiman, 7(3), 126–137.

Alharthi, O. M. (2020). Structures as Emergency Shelters [Universitat Politecnica de Catalunya Barcelonatech].

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10665.01124

Badan Geologi. (2014). Kekayaan Tektonik. 57.

BNPB. (2020). Standar Spesifikasi Teknis Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/berita/standar-spesifikasi-teknis-minimal-peralatan-penanggulangan-bencana

BPBD Provinsi Jawa Timur. (2022). Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunungapi Semeru Provinsi Jawa Timur. In BPBD Provinsi Jawa Timur.

Burhanuddin. (2010). Konsep Teritori dan Privasi sebagai Landasan Perancangan dalam Islam. Ruang: Jurnal Arsitektur, 2(2), 1–7.

Buxton, P. (2018). Metric Handbook: Planning and Design Data (Sixth Edition). In Routledge.

Hall, E. T. (1966). The Hidden Dimension. Anchor Books Doubleday.

Humanitarian Policy Network. (2017). The Humanitarian Consequences of Violence in Central America. Humanitarian Exchange, 69, 36.

Ismianti, Herianti, & Ardiyanto, A. (2019). Studi Antropometri Mahasiswa Indonesia. 05(02), 47–56.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru, Jawa Timur 4 Desember 2021. Esdm.Go.Id.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Panduan Shelter untuk Kemanusiaan. 222. Lans, W., & Voordt, T. van der. (2002). Descriptive Research. In T. M. de Jong & D. J. M.

van der Voordt (Eds.), Ways to Study and Research Urban, Architectural, and Technical Design (pp. 53–60). DUP Science.

Liliana, Y. P., Widagdo, S., & Abtokhi, A. (2007). Pertimbangan Antropometri pada Pendisainan. Seminar Narional III SDM Teknologi Nuklir, November, 183–190.

Lines, R., Faure Walker, J. P., & Yore, R. (2022). Progression through Emergency and Temporary Shelter, Transitional Housing and Permanent Housing: A Longitudinal Case Study from the 2018 Lombok Earthquake, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 75(October 2021), 102959. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102959

Logistik Peralatan BNPB. (2021). Lomba Pemasangan Tenda Pengungsi dan Dapur Umum Lapangan.

Meidinata, N. (2021). Sama-sama Siaga, Apa Sih Beda Erupsi Gunung Semeru dan Merapi? Www.Solopos.Com.

Melancon, D., Gorissen, B., García-Mora, C. J., Hoberman, C., & Bertoldi, K. (2021). Multistable Inflatable Origami Structures at the Metre Scale. Nature, 592(7855), 545–550.

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03407-4

Melani, A. (2020). Debu Vulkanik Gunung Semeru Guyur Lumajang.

Surabaya.Liputan6.Com.

Mildany, R., & Mirza, M. A. (2018). Shelter Mitigasi Bencana dengan Penekanan Arsitektur di Syiah Kuala Banda Aceh. Journal of Engineering Science, 4(1). http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/jengs/article/view/1347

Mounaim, A., Priyomarsono, N. W., & Trisno, R. (2020). Emergency Shelter Design for Disaster Preparation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 852(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/852/1/012152

Neufert, E., & Neufert, P. (2012). Neufert Architects’ Data Fourth Edition. In Journal of Chemical Information and Modeling (vol. 53, issue 9).

Niezabitowska, E. D. (2018). Research Methods and Techniques in Architecture. Routledge. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2020). Tingkat Aktivitas Gunung Api. MAGMA Indonesia.

https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/tingkat-aktivitas-gunung-api

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2023). Informasi Letusan. https://magma.esdm.go.id/v1/gunung-api/informasi-letusan

Santoso, W. E., Felecia, & Panjaitan, T. W. S. (2016). Pembuatan Prototipe Hunian Sementara untuk Pengungsi di Indonesia. Jurnal Titra, 4(2), 235–242.

Setiadi, G. S. (2007). Ergonomi dalam Bidang Perencanaan Arsitektur dan Interior. Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain, 5(1), 113–122. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/dim.v5i1.1236

Social Development Service of Edmonton. (2021). City of Edmonton Minimum Emergency Shelter Standards.

Sphere. (2018). The Sphere Handbook. In Edisi 2018.

Sukmanika, A., & Nur’aini, R. D. (2022). Kajian Prinsip Arsitektur Ergonomi pada Bangunan Pendidikan Berasrama (Studi Kasus: SMKN 61 Jakarta). Jurnal Arsitektur PURWARUPA, 6(1), 33–40.

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/purwarupa/article/download/11944/pdf

Sulaiman, M. K. A. M., Afizi Kosman, K., & Ja’afar, N. H. (2016). An Assessment of Students’ Understanding on Anthropometry and Ergonomic in Shelter Design Execution. Journal of Engineering Science and Technology, 11 (Special Issue on PEKA 2016), 40–52.

Tobing, M. M., Revianti, I., & Triastuti, E. (2019). Reframing Proxemics in the Perspective of Collectivism Societies (Study of Residents of Riverbank Relocation in Vertical Settlements in Jakarta). International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS), 03(01), 1–16.

http://repository.uki.ac.id/1046/

Ula, Z. M., Hayati, A., & Cahyadini, S. (2022). The Affordances for Dining Activities: Young Generations’ Experience in Dwelling Environment. Modul, 22(2), 80–90. https://doi.org/10.14710/mdl.22.2.2022.80-90

Utomo, G. S. W. P. (2022). Integrasi Kriteria Ergonomi dan Inklusi dalam Desain Modular Hunian Tanggap Darurat Kebencanaan. Seminar on Architecture Research and Technology (SMART) #6, 2022.

Wardhani, A. K. (2021). Erupsi Gunung Semeru 2021 Berbeda dengan Letusan Merapi 11 Tahun Silam, Ini Kata Mbah Rono. Tribunnews.Com.

Widyahantari, R., Alfata, M. N. F., & Hermawan, Y. (2013). Ruang Gerak dalam Hunian Sederhana Berdasarkan Antropometri Tubuh Manusia. Standardisasi, 15(1), 36–46.

Wilson, M. (2011). Emergency Shelter: an Architectural Perspective (Issue May 2011).

Zetli, S., Fajrah, N., & Paramita, M. (2019). Perbandingan Data Antropometri Berdasarkan Suku di Indonesia. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, 5(1), 23–34.

https://doi.org/10.33884/jrsi.v5i1.1390

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak BPBD Lumajang yang bersedia memberikan informasi kebencanaan untuk penulisan artikel ini.

204

SPACE - VOLUME 10, NO. 2, OCTOBER 2023

Discussion and feedback