CITRA TUBUH PADA REMAJA PENYANDANG TUNADAKSA YANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI SEKOLAH UMUM

on

Jurnal Psikologi Udayana

2017, Vol.4, No.2, 333-346

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

CITRA TUBUH PADA REMAJA PENYANDANG TUNADAKSA

YANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI SEKOLAH UMUM

I Gusti Ayu Jayanthi Prima Dewi, Putu Nugrahaeni Widiasavitri

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Abstrak

Pada saat remaja mengalami masa pubertas, remaja cenderung fokus pada bentuk tubuhnya dan memiliki keyakinan deskriptif dan evaluatif terkait dengan penampilan yang disebut dengan citra tubuh. Setiap remaja pasti menginginkan tubuh yang sempurna, namun terdapat remaja yang tidak mendapatkan tubuh sempurna karena memiliki keterbatasan fisik, seperti yang dialami oleh penyandang tunadaksa. Remaja penyandang tunadaksa akan menemukan permasalahan ketika bersekolah di sekolah umum yang akan berpengaruh terhadap citra tubuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang memengaruhi citra tubuh pada remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum. Wawancara dan observasi dilakukan pada tiga orang remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum, serta kepada significant others dari masing-masing responden. Hasil yang diperoleh setelah menganalisis data dengan teknik theoretical coding dan Model Miles dan Huberman, antara lain terdapat remaja penyandang tunadaksa yang memiliki citra tubuh negatif dan ada yang memiliki citra tubuh yang lebih positif. Remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh negatif mempersepsikan tubuhnya kurang ideal, berpikiran negatif, malu, menghindar dari situasi tertentu, tidak terlalu puas dengan bentuk tubuhnya, serta ingin bisa berjalan. Remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh yang lebih positif memiliki pikiran yang lebih positif, percaya diri, senang berkegiatan di luar rumah, mau memulai pertemanan, dan bersyukur atas apa yang telah dimiliki, walaupun masih menginginkan tubuh yang berotot. Hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana perlakukan orang disekitar, keberadaan orang dengan kondisi yang sama, beryukur atau tidaknya atas kondisi yang dimiliki saat ini, kondisi tunadaksa yang dialami sejak atau setelah masa kanak-kanak, serta dukungan dari orangtua.

Kata kunci: tunadaksa, sekolah umum, citra tubuh, remaja

Abstract

During puberty, adolescents tend to focus on body shape and has a descriptive and evaluative beliefs associated with the appearance of the so-called body image. Any adolescents would want a perfect body, but there are adolescents who do not get a perfect body, because of physical limitations, such as that experienced by a disabled people. Adolescents with physical disability will find problems when attended public schools that will affect the body image. This study is a qualitative research with phenomenological approach that aims to describe body image and factors that influence body image in adolescents with physical disability who takes education in public schools. Interviews and observations conducted in three adolescents with physical disability who takes education in public schools, as well as the significant others of each respondent. The results obtained after analyzing the data with theoretical coding, and models Miles and Huberman, are adolescents with physical disability have a negative body image and there is a more positive body image. Adolesents with physical disability who have a negative body image, percieve their body is less than ideal, have a negative thought, shy, away from certain situations, not too happy with their body shape, and want to be able to walk. Adolescents with physical disability who have more positive body image, have more positive thoughts, confident, happy doing activities everywhere, want to start a friendship, although it still wanted a muscular body. It is influenced by how people around treat them, existance of people with the same condition, grateful or not on conditions currently owned, disability experienced since or after childhood, as well as the support from their parents.

Keyword: physical disability, public school, body image, adolescent

LATAR BELAKANG

Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2009), masa remaja merupakan peralihan masa perkembangan yang melibatkan perubahan besar dari aspek fisik, kognitif dan psikososial yang saling berkaitan secara umum. Gunarsa dan Gunarsa (2012), membagi remaja menjadi tiga masa, yaitu masa remaja awal pada usia 11 sampai 15 tahun, remaja madya pada 15 sampai 18 tahun dan remaja akhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Masa remaja biasanya ditandai dengan munculnya pubertas.

Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika individu berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual (Hurlock, 1980), serta mengalami pertumbuhan yang pesat secara fisik yang meliputi peningkatan tinggi dan berat badan (Root dalam Hurlock, 1980; Papalia, dkk., 2009). Perubahan fisik yang tersebut memiliki efek psikologis, sehingga sebagian besar remaja lebih peduli terhadap penampilan dibandingkan dengan aspek lain, dan banyak remaja yang tidak menyukai apa yang terlihat di cermin (Papalia, dkk., 2009). Pada masa pubertas, remaja mengembangkan citra individual mengenai seperti apakah tubuhnya tersebut (Santrock, 2007a).

Pandangan individu terhadap dirinya sendiri, atau keyakinan deskriptif dan evaluatif tentang penampilan seseorang disebut dengan citra tubuh (Papalia, dkk., 2009). Lingkungan, keluarga, teman, kenalan, guru dan media berperan besar dalam memengaruhi individu dalam mempersepsi dan merasakan tubuhnya (Healey, 2014). Setiap remaja pasti ingin memiliki tubuh yang normal atau bahkan sempurna agar mampu melakukan beragam aktivitas yang disukai. Menurut Rosenblum dan Lewis (dalam Papalia, dkk., 2009), anak perempuan cenderung lebih tidak bahagia dengan penampilan dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini mencerminkan tekanan budaya yang lebih besar terhadap atribut fisik perempuan daripada laki-laki. Ketidakpuasan remaja perempuan dengan tubuhnya meningkat selama masa remaja awal dan menengah, sedangkan remaja laki-laki yang lebih berotot menjadi lebih puas dengan tubuhnya (Feingold & Mazella, Rosenblum & Lewis, Swarr & Richards, dalam Papalia, dkk., 2009). Ketidakpuasan tersebut menyebabkan kebanyakan orang ingin mengubah bagian tubuh dan penampilan (Williams, 2009).

Pada saat sebagian remaja tidak puas akan bentuk tubuhnya, terdapat remaja lain yang tidak mendapatkan tubuh yang sempurna, karena mengalami keterbatasan fisik. Masyarakat lebih sering menyebut individu dengan keterbatasan fisik dengan istilah penyandang cacat, bahkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, masih menggunakan istilah penyandang cacat. Kini, terdapat istilah

difabel maupun disabilitas yang dimaksudkan untuk memperhalus sebutan bagi istilah penyandang cacat (Suryandaru, 2016). Istilah difabel awalnya marak digunakan oleh para aktivis disabilitas di daerah Yogyakarta dan Jawa, yang digunakan untuk menunjukkan individu yang memiliki kemampuan yang berbeda atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda (Muharam, 2014) Istilah disabilitas mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvesi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, dan ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan istilah disabilitas untuk menggantikan istilah cacat, karena disabilitas merupakan istilah yang resmi digunakan di dalam undang-undang.

Terdapat beberapa jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda. Disabilitas fisik terdiri dari tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunanetra dan tunalaras. Menurut hasil survey Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (dalam Tula, 2012), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Sekitar 1.780 orang tunanetra, 472.855 orang tunarungu wicara, 402.817 orang tunagrahita, 616.387 orang tunadaksa, 170.120 orang disabilitas sulit mengurus diri sendiri dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda.

Dari beberapa jenis disabilitas fisik yang telah disebutkan, peneliti memilih tunadaksa sebagai fokus penelitian, karena penyandang tunadaksa merupakan penyandang disabilitas fisik terbanyak yang ada di Indonesia, serta penyandang tunadaksa memiliki keterbatasan secara fisik yang terlihat secara nyata oleh orang lain. Penyandang tunadaksa adalah orang yang mengalami gangguan atau kelainan yang menetap pada alat gerak seperti tulang dan otot (Subini, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC), Purti Muki Reksoprodjo, meminta pemerintah untuk tidak melupakan hak-hak penyandang disabilitas terutama terkait dengan akses atau fasilitas publik yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penyandang disabilitas seperti sarana transportasi, toilet, ataupun jalan yang memadai (Hadriani, 2014). Selain hak dalam mendapat fasilitas publik yang memadai, penyandang disabilitas termasuk penyandang tunadaksa juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai

dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat keterbatasan.

Terdapat beberapa pilihan bagi penyandang tunadaksa dalam menempuh pendidikan, diantaranya adalah dengan menempuh pendidikan di sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), di sekolah inklusi ataupun di sekolah umum. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, Karyasa Adnyana mengatakan bahwa hingga saat ini, terdapat 16 unit SLB di Bali dengan berbagai spesifikasinya (IJA-MB, 2016). Penyandang tundaksa biasanya bersekolah di SLB-D yang menyediakan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan siswa yang bersangkutan (Tuslina, 2015), dan terdiri dari siswa dengan keadaan yang serupa (penyandang tunadaksa), sehingga mereka akan lebih mudah beradaptasi dan memahami kondisi satu sama lain.

Sebagian penyandang tunadaksa memilih untuk menempuh pendidikan di sekolah inklusi. Sekolah inklusi mendidik penyandang disabilitas secara purna-waktu dengan menggunakan program sekolah umum (Choate, Haager, & Klingner; Lewis & Doorlag; Wood, dalam Santrock, 2007b). Tia Kusuma Wardhani selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali mengatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama di sekolah reguler dengan suatu layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus (Sukiswanti, 2014).

Sekolah di Bali siap melaksanakan pendidikan inklusif dan bahkan telah melatih guru pembimbing khusus yang berasal dari guru SLB se-Bali. Terdapat 94 sekolah di Bali telah menerapkan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari 42 sekolah dasar, 29 SMP, 14 SMA dan 9 SMK dengan 1.067 siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusif (Rachman, 2014).

Beberapa penyandang tunadaksa lainnya memilih untuk menempuh pendidikan di sekolah umum. Terdapat tiga siswa penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum pada penelitian ini. Masing-masing siswa menempuh pendidikan di sekolah yang berbeda. Siswa pertama bersekolah di SMA swasta di Kabupaten Gianyar, siswa kedua bersekolah di SMK Negeri di Kabupaten Bangli dan yang ketiga adalah seorang siswi yang bersekolah di SMP Negeri di Kabupaten Gianyar.

Akan ada beberapa permasalahan ketika siswa penyandang tunadaksa menempuh pendidikan di sekolah

umum. Pertama, aksesibilitas yang kurang memadai bagi penyandang tunadaksa di sekolah umum karena tidak semua sekolah umum menyediakan akses khusus bagi penyandang tunadaksa menuju kelas dan toilet khusus penyandang disabilitas, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 10 ayat 1 mengatakan tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Kedua, siswa penyandang tunadaksa tidak bisa mengikuti beberapa kegiatan yang ada di sekolah umum, seperti kegiatan olahraga, upacara bendera, bermain pada saat istirahat sekolah ataupun kegiatan yang melibatkan fisik. Permasalahan ketiga adalah siswa penyandang tunadaksa harus bertemu dan bergaul dengan teman-teman dengan kondisi yang berbeda secara fisik. Biasanya remaja akan cenderung memilih teman dengan karakteristik yang serupa dalam hal gender, suku bangsa, minat dan nilai-nilai yang dapat membuat mereka merasa aman (Papalia, dkk., 2009; Hurlock, 1980). Ketika remaja mulai memilih teman bergaul, akan ada kelompok yang membedakan anak normal dengan penyandang tunadaksa. Hal tersebut memungkinkan adanya anak-anak yang normal menggoda, atau mengganggu penyandang tunadaksa baik dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku ketika berkenalan (Subini, 2014) atau yang lebih sering dikenal dengan istilah bullying. Salah satu tipe bullying yang paling sering dilakukan adalah meremehkan penampilan, dan yang paling sering menjadi korban bullying adalah penyandang disabilitas (Santrock, 2007b). Permasalahan yang dialami oleh penyandang tunadaksa di sekolah umum dapat menyebabkan penyandang tunadaksa merasa kesepian dan kesulitan dalam bergaul, kehilangan minat untuk menyelesaikan tugas, menolak pergi ke sekolah, serta depresi (Santrock, 2007b).

Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam bagaimana individu mempersepsi dan merasakan tubuhnya (Healey, 2014), sehingga situasi di lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang dapat memengaruhi citra tubuh remaja penyandang tunadaksa. Menurut Cash dan Smolak (2011), citra tubuh dapat dilihat dari dua komponen yaitu komponen persepsi dan komponen sikap. Komponen persepsi berkaitan dengan bagaimana individu melihat dirinya sendiri, dan bagaimana individu melihat tubuh tidak selalu merepresentasikan apa yang terlihat sebenarnya. Terdapat empat bagian dari komponen sikap, diantaranya; (1) aspek kognitif yang meliputi kepercayaan, pikiran, interpretasi dan atribusi terhadap penampilan atau penampilan yang ideal dan skema diri tentang seberapa penting penampilan memengaruhi harga diri seseorang; (2) aspek afektif yang berkaitan dengan emosi atau perasaan individu terkait dengan penampilan, termasuk stres, perasaan cemas atau ketidaknyamanan serta emosi lain yang berkaitan dengan tubuh; (3) aspek perilaku termasuk perilaku menghindari situasi atau objek yang dapat

menimbulkan perhatian terhadap citra tubuh dan perilaku memeriksa tubuh; (4) penilaian subjektif terhadap penampilan secara keseluruhan yang berkaitan dengan kepuasan ataupun ketidakpuasan terhadap penampilan secara keseluruhan.

Citra tubuh juga dapat memengaruhi individu dalam berpikir, merasa dan bertindak dalam situasi tertentu (Wilhelm, 2006), sehingga berbagai permasalahan yang dialami remaja penyandang tunadaksa di sekolah umum dapat memengaruhi citra tubuh, dan citra tubuh dapat memengaruhi pemikiran, perasaan dan perilaku remaja penyandang tunadaksa di sekolah umum.

Seperti yang dialami oleh R yang merupakan responden studi pendahuluan (preliminary study) yang diakukan pada tanggal 14 Mei 2015 dan pada tanggal 27 Januari 2016. R menderita penyakit hamangiomia cover nasum sejak bayi yang merupakan pembesaran kelenjar di bagian tubuh terutama pada kaki yang dialami oleh R, yang menyebabkan R kesulitan untuk berjalan. R kini telah menjadi mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bali, yang sebelumnya selalu menempuh pendidikan di sekolah umum, bukan di sekolah luar biasa seperti penyandang tunadaksa lainnya. Selama bersekolah, R selalu mengenakan rok dan kaos kaki panjang untuk menutupi kakinya yang bengkak, bahkan R sempat ingin melakukan operasi pada kakinya agar dapat memiliki kaki yang sempurna, sehingga bisa mengenakan rok dan celana pendek seperti remaja perempuan lain seusianya.

Ketika memasuki SMP, R sempat merasa tidak percaya diri karena mulai banyak yang bertanya tentang kondisi kakinya, sehingga membuat R menangis di depan sekolah dan tidak ingin memasuki halaman sekolah. Sikap R tersebut membuat ayah R yang ketika itu mengantar menjadi marah dan menyuruh R untuk pulang saja jika tidak ingin bersekolah. Setelah dimarah oleh ayah R, R mau untuk bersekolah di SMP tersebut. R juga khawatir jika akan mendapat penolakan dari teman-teman, sehingga membuat R takut untuk memulai pertemanan. R juga tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah yang berkaitan dengan fisik, seperti olahraga, upacara bendera, serta tidak dapat bermain bulutangkis ketika istirahat.

Ketika R merasa down akan keadaan fisiknya, R selalu mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya yang membuat R bangkit dan merasa percaya diri lagi. Hal tersebut membuat R berani untuk memulai pertemanan, dan pada saat itu R menyadari bahwa teman-teman menerima kehadiran R apa adanya dan tidak ada yang mengabaikan R. Saat ini R telah menjadi mahasiswi, dan tidak pernah ragu lagi untuk memulai hubungan pertemanan, serta tidak mengeluh walaupun kelasnya berada di lantai empat (Dewi, 2016).

Berdasarkan paparan kisah yang dialami R, maka peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran citra tubuh serta faktor-faktor yang memengaruhi citra tubuh pada remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk memahami arti dari pengalaman individu berdasarkan perilaku yang muncul serta aktivitas mental yang mendasarinya (Herdiyansyah, 2015). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menekankan pada makna (Sugiyono, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman yang dialami individu, bagaimana individu memaknai pengalamannya tersebut yang berkaitan dengan fenomena tertentu yang sangat berpengaruh dan sangat berarti bagi individu yang bersangkutan (Herdiyansyah, 2015). Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena citra tubuh pada remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum.

Penelitian ini melibatkan tiga orang remaja penyandang tunadaksa, dengan karakteristik:

-

a. Remaja penyandang tunadaksa.

-

b. Sedang menempuh pendidikan di sekolah umum (bukan SLB ataupun sekolah inklusi).

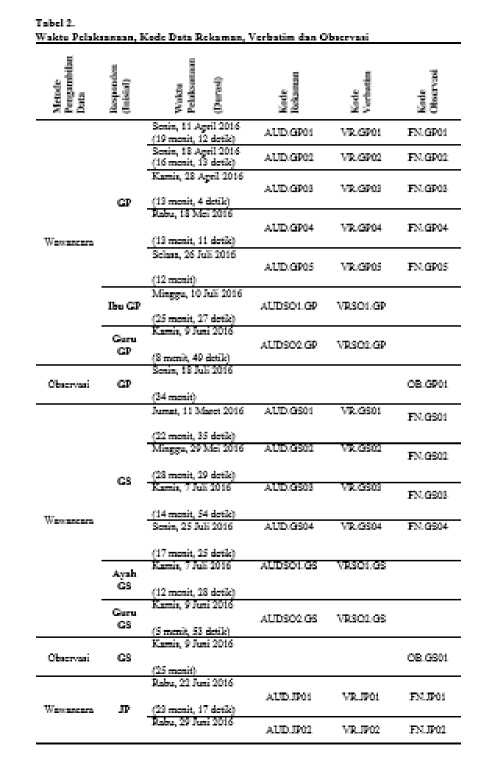

Tabel 1.

Karakteristik Responden.

|

Identitas |

Responden I |

Responden II |

Responden III |

|

Nama (Inisial) |

GP |

GS |

JP |

|

Jenis Kelamin |

Laki-laki |

Laki-laki |

Perempuan |

|

Usia |

15 tahun |

16 tahun |

15 tahun |

|

Jenjang Pendidikan |

SMA (kelas 1) |

SMA (kelas 1) |

SMP (kelas 2) |

|

Penyebab Kondisi Tunadaksa |

Tidak bisa berjalan sejak SMA ’ ' |

Tidak bisa berjalan sejak kecil |

Tidak bisa berjalan sejak kecil |

|

Tempat Tinggal |

Yayasan Bhakti Senang Hati (Gianyar) dan Rumah (Karangasem) |

Yayasan Bhakti Senang Hati (Gianyar). Indekcs (Bangli), dan Rumah (Bangli) |

Rumah (Ubud) |

Responden pertama adalah remaja laki-laki berinisal GP berusia 16 tahun, berasal dari Kabupaten Karangasem, dan sedang menempuh pendidikan di SMA swasta di Gianyar. GP mengalami kondisi tunadaksa pada bagian kaki sejak SMA, namun sudah merasakan adanya tanda-tanda kesulitan berjalan sejak SD. Saat ini, GP menggunakan kursi roda dalam beraktivitas. Sehari-hari GP tinggal di Yayasan Bhakti Senang Hati yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, yang menaungi individu penyandang tunadaksa.

Responden kedua adalah remaja laki-laki berinisial GS berusia 16 tahun, berasal dari Kabupaten Bangli, dan sedang menempuh pendidikan di SMK negeri di Bangli. GS mengalami kondisi tunadaksa pada bagian kaki sejak kecil, dan kini menggunakan kursi roda dalam beraktivitas. Sebelum

bersekolah di Bangli, GP tinggal di Yayasan Bhakti Senang Hati sejak SD hingga SMP, kemudian pindah ke Bangli dan tinggal di bekas kantor Yayasan Bunga Bali agar lebih dekat dengan sekolah.

Responden ketiga adalah remaja perempuan berinisal JP berusia 15 tahun, berasal dari Kabupaten Gianyar, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di SMP negeri di Gianyar. JP mengalami kondisi tunadaksa pada bagian kaki sejak kecil dan kini JP juga harus menggunakan kursi roda dalam beraktivitas. Berbeda dari dua responden sebelumnya, JP tidak tinggal di yayasan, namun tinggal di rumah bersama kedua orangtuanya.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang merupakan significant others dari masing-masing responden dengan beberapa kriteria, yaitu keluarga responden (wawancara dilakukan terhadap ibu GP, bapak GS, dan ibu JP), serta orang terdekat responden di sekolah (wawancara dilakukan terhadap guru GP, guru GS, dan teman JP di sekolah).

Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda-beda terhadap masing-masing responden. Pada responden GP, lokasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden GP, berlokasi di Yayasan Bhakti Senang Hati, rumah asal responden GP di Karangasem, serta di sekolah GP. Pada responden GS, pengumpulan data dilakukan di Yayasan Bhakti Senang Hati, rumah asal GS di Bangli, indekos tempat responden GS tinggal di Bangli, serta di sekolah GS, serta pada responden JP, pengumpulan dilakukan di rumah JP, serta disekolah JP.

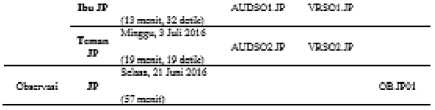

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara merupakan sebuah interaksi yang terdiri dari pertukaran aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi (Stewart & Cash dalam Herdiyansyah, 2015). Wawancara juga melibatkan komunikasi dua arah antara kedua belah pihak dan ada tujuan yang akan dicapai (Herdiyansyah, 2015). Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu walaupun peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada orang yang akan diwawancarai, namun tidak menutup kemungkinan jika peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang tidak terdapat di dalam daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum proses wawancara dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti memberikan informed consent terhadap masing-masing responden serta significant others sebagai tanda persetujuan responden untuk terlibat

dalam penelitian ini. Seluruh wawancara yang berlangsung direkam menggunakan telepon genggam setelah mendapat persetujuan dari responden.

Observasi merupakan sebuah penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset (Cresswell dalam Herdiyansyah, 2015). Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif dan observasi tak berstruktur. Observasi partisipasi pasif adalah ketika peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang sedang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Spradley dalam Sugiyono, 2012). Observasi tak berstruktur merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diamati (Faisal dalam Sugiyono, 2012).

Observasi dilakukan di sekolah masing-masing responden ketika responden berinteraksi dengan teman-teman untuk melihat gambaran interaksi antara responden dengan teman-teman dengan kondisi fisik yang berbeda. Hasil observasi kemudian dicatat dalam bentuk anecdotal record. Pada teknik anecdotal record, peneliti tidak hanya mencatat perilaku yang muncul, dan tidak membutuhkan setting atau lingkungan khusus sehingga dapat dilakukan dimana saja (Irwin & Bushnell, 1980). Selain observasi khusus yang dilakukan di sekolah masing-masing responden, peneliti juga melakukan observasi ketika wawancara berlangsung, yang kemudian dicatat dalam bentuk fieldnote.

Jika pengambilan data telah selesai dilakukan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data. Apabila data yang telah diperoleh dirasa kurang lengkap, maka peneliti dan responden merencanakan pertemuan kembali untuk melengkapi data.

\

'22 m=it 6 t⅛Etikj

Uub 21 Iul 1016

AL1D-JPW VRJPW FXJPW '23 ∞x∙. 14 d-Je∙

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

-

1. Reduksi data, yaitu dengan cara merangkum, memilih hal pokok, mencari tema dan pola dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Kemudian teknik yang digunakan untuk memberikan kode-kode adalah theoretical coding (Strauss & Corbin, 2013), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

-

a. Open coding dilakukan dengan memberikan label terhadap seluruh data yang diperoleh baik berhubugan maupun tidak berhubungan dengan penelitian.

-

b. Axial coding yang dilakukan untuk menyaring

informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

-

c. Selective coding, tahap ini merupakan proses memilah data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu citra tubuh.

-

2. Data yang telah selesai diberikan kode-kode, kemudian disusun ke dalam urutan agar mudah dipahami. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat.

-

3. Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan pada penelitian ini dapat berubah ketika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel apabila didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Kredibilitas Penelitian

Uji kredibilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, serta menggunakan bahan referensi.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2012), dengan mencari informasi dari beberapa responden yang sesuai dengan kriteria, serta mencari informasi dari significant others masing-masing reponden, agar peneliti memperoleh data yang lebih kaya. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan observasi, kuesioner ataupun dokumentasi (Sugiyono, 2012). Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi pada masing-masing responden.

Teknik uji kredibilitas lainnya adalah menggunakan bahan referensi yang dilakukan untuk membuktikan atau mendukung data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, hasil wawancara dibuktikan dengan adanya rekaman wawancara yang berbentuk audio.

Isu Etik

Berikut beberapa isu etik yang diperhatikan dalam penelitian ini berdasarkan pada kode etik Himpunan Psikologi Indonesia, (2010), seperti perlindungan responden penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari

keikutsertaan. Sebelum pengambilan data dilakukan, peneliti memberikan informed consent yang menjelaskan kepada calon responden tentang penelitian yang akan dilakukan, serta mengenai asas kesediaan sebagai responden penelitian yang bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Selanjutnya, peneliti bersikap profesional, bijaksana, dan jujur dengan memerhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan maupun publikasi hasil penelitian untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi.

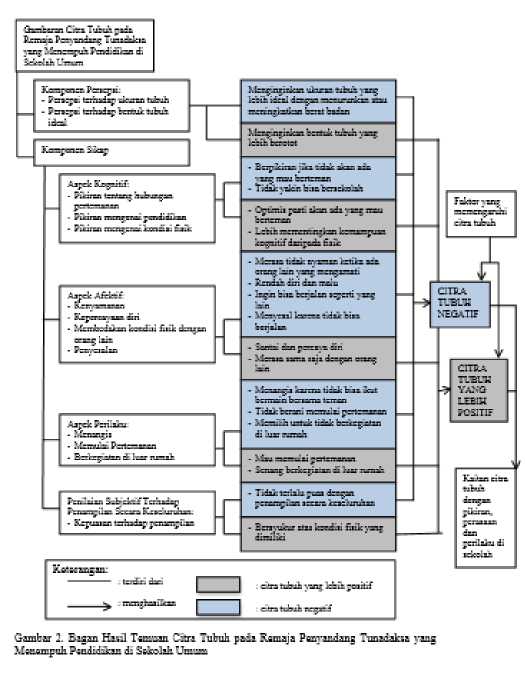

HASIL PENELITIAN

Hasil pada penelitian ini terdiri dari empat kategori, yaitu pengalaman remaja penyandang tunadaksa dengan sekolah umum, gambaran citra tubuh pada remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum, kaitan citra tubuh dengan situasi di sekolah umum, serta faktor-faktor yang memengaruhi citra tubuh pada remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum.

Terdapat beberapa pengalaman yang dialami oleh remaja penyandang tunadaksa di sekolah umum, diantaranya adalah alasan remaja penyandang tunadaksa untuk memilih bersekolah di sekolah umum, pengalaman mengenai aksesibilitas atau fasilitas yang kurang memadai bagi siswa penyandang tunadaksa di sekolah umum, pengalaman lainnya adalah remaja penyandang tunadaksa tidak dapat mengikuti beberapa kegiatan di sekolah, serta ada remaja penyandang tunadaksa yang mendapat penolakan dari beberapa sekolah.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan remaja penyandang tunadaksa memilih bersekolah di sekolah umum, diantaranya adalah lokasi sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang beralasan jika sudah mengenal guru-guru di sekolah, karena sebelumnya ada saudara yang juga penyandang tunadaksa menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Kemudian, ada pula yang memang mencari

jurusan yang diinginkan serta akses menuju kelas mudah karena terletak di lantai satu.

Setelah akhirnya diterima dan bersekolah di sekolah umum, ada permasalahan lain yang dialami oleh remaja penyandang tunadaksa, yaitu masalah aksesibilitas yang kurang memadai. Akses menuju kelas yang agak sulit, karena walaupun kelas untuk siswa penyandang tunadaksa diletakkan di lantai satu, setidaknya ada beberapa anak tangga yang tetap harus dilalui, dan hal tersebut sulit dilakukan jika menggunakan kursi roda. Kesulitan lainnya adalah ketika remaja penyandang tunadaksa harus pergi ke toilet, sehingga membuat tidak semua remaja penyandang tunadaksa bisa menggunakan toilet sekolah, namun memilih untuk menunggu hingga jam pulang sekolah dan menggunakan toilet di rumah.

Tidak hanya sampai masalah ketersediaan aksesibilitas, remaja penyandang tunadaksa juga tidak dapat mengikuti beberapa kegiatan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan fisik. remaja penyandang tunadaksa tentu saja tidak dapat mengikuti kegiatan olahraga, upacara bendera, kerja bakti, bahkan tidak dapat ikut bermain dengan teman-teman pada saat jam istirahat, serta ekstrakurikuler. Untuk kegiatan olahraga, pihak sekolah telah memberikan dispensasi untuk remaja penyandang tunadaksa, dan diganti dengan mengerjakan tugas berupa teori. untuk kegiatan ekstrakurikuler, ada sekolah yang menyediakan pilihan kegiatan yang tidak melibatkan fisik, seperti Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN), sehingga ada remaja penyandang tunadaksa yang dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya ada pula sekolah yang hanya menyediakan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan fisik, seperti sepak bola, bulutangkis, dan voli, sehingga membuat remaja penyandang tunadaksa tidak dapat mengikuti ekstrakurikuler.

Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang sebelum akhirnya menempuh pendidikan di sekolah umum yang saat ini menjadi tempat belajar, remaja penyandang tunadaksa sempat mengalami penolakan dari SLB karena dianggap memiliki kemampuan kognitif yang baik, namun ketika mendaftar di beberapa sekolah umum, remaja penyandang tunadaksa justru mendapat penolakan karena dianggap menyulitkan pihak sekolah.

2. Gambaran Citra Tubuh pada Remaja Penyandang Tunadaksa yang Menempuh Pendidikan di Sekolah Umum

Terdapat dua komponen utama dari citra tubuh, yaitu komponen persepsi dan komponen sikap, komponen sikap kemudian terdiri dari empat bagian, antara lain aspek kognitif, aspek afektif, aspek perilaku, serta penilaian subjektif terhadap penampilan secara keseluruhan.

-

a. Komponen Persepsi

Komponen ini berkaitan dengan persepsi yang berkaitan dengan ukuran tubuh ideal, dan juga bentuk tubuh ideal. Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang mempersepsikan tubuhnya belum mencapai ukuran tubuh yang ideal, seperti merasa terlalu kurus, dan merasa harus meningkatkan berat badan yang dimiliki agar mencapai ukuran tubuh yang diinginkan. Ada juga remaja penyandang tunadaksa yang merasa kelebihan berat badan, dan ingin menurunkan berat badan agar orangtua responden tidak kesulitan ketika harus menggendong responden berpindah tempat ketika tidak menggunakan kursi roda. Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang merasa belum memiliki bentuk tubuh ideal, dan menginginkan memiliki otot pada lengan.

-

b. Komponen Sikap

Terdapat empat bagian dari komponen sikap citra tubuh, diantaranya aspek kognitif, aspek afektif, aspek perilaku, serta penilaian subjektif terhadap penampilan secara keseluruhan.

-

1) Aspek Kognitif

Aspek kognitif terdiri dari pikiran mengenai hubungan pertemanan, mengenai pendidikan, serta mengenai kondisi fikik. Ada remaja penyandang tunadaksa berpikiran jika tidak akan ada yang mau berteman, ataupun akan dilupakan oleh teman karena memiliki keterbatasan fisik dan menggunakan kursi roda. Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang optimis jika akan ada orang baik yang mau berteman.

Mengalami kondisi tunadaksa membuat remaja penyandang tunadaksa tidak yakin bisa bersekolah di sekolah negeri, bahkan bisa hingga lulus sekolah karena ada banyak saingan di sekolah. disamping itu, ada pula remaja penyandang tunadaksa yang memang ingin bersekolah di sekolah umum agar dapat bersaing dengan orang-orang dengan kondisi fisik berbeda.

Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang tidak memikirkan kekurangan fisik yang dimiliki, namun lebih mementingkan kemampuan kognitif.

-

2) Aspek Afektif

Aspek afektif terdiri dari kenyamanan, kepercayaan diri, membedakan kondisi fisik dengan orang lain, serta adanya perasaan penyesalan. Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang merasa tidak nyaman ketika ada orang lain atau orang asing yang memerhatikan.

Remaja penyandang tunadaksa juga merasa malu dan rendah diri jika akan bepergian dengan teman-teman, terutama jika melihat teman-teman yang bisa berjalan dan tidak ada yang menggunakan kursi roda. Tidak semua remaja penyandang tunadaksa merasa malu dan rendah diri, ada pula remaja penyandang tunadaksa yang merasa santai dan percaya diri atas kondisi fisik yang dimiliki.

Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang merasa diri berbeda dari yang lain karena tidak bisa berjalan, sedangkan orang lain bisa berjalan, serta merasa berbeda jika tidak ada orang lain yang menggunakan kursi roda di sekitar responden. Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang merasa diri sama saja dengan orang lain, walaupun menggunakan kursi roda.

Terdapat penyesalan yang dirasakan oleh remaja penyandang tunadaksa, karena tidak dapat berjalan lagi, dan harus menunggu bantuan orang lain jika ingin bepergian ataupun berpindah tempat.

-

3) Aspek Perilaku

Aspek perilaku terdiri dari perilaku menangis, memulai pertemanan, serta berkegiatan di luar rumah. Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang menangis ketika tidak dapat bermain ataupun berlari dengan teman-teman.

Untuk hal memulai pertemanan, ada remaja penyandang tunadaksa yang tidak berani untuk memulai pertemanan, dan hanya menunggu orang lain yang meminta berkenalan. Bahkan ada remaja penyandang tunadaksa yang menolak ajakan teman untuk menjadi sahabat karena takut jika nantinya akan dilupakan ketika sudah berbeda kelas. Tidak semua remaja penyandang tunadaksa takut untuk memulai pertemanan, ada pula remaja penyandang tunadaksa yang mau memulai pertemanan dan tidak mengalami kesulitan dalam bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman, bahkan membantu teman yang membutuhkan bantuan.

Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang lebih memilih untuk tidak berkegiatan di luar rumah, atau ke lingkungan yang baru. Jika terpaksa harus ikut bepergian keluar rumah, remaja penyandang tunadaksa tidak berani berbicara dengan orang lain. Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang senang berkegiatan dengan teman-teman di luar lingkungan rumah ataupun sekolah.

-

4) Penilaian Subjektif Terhadap Penampilan Secara Keseluruhan

Aspek ini berkaitan dengan kepuasan yang dirasakan oleh remaja penyandang tunadaksa terhadap penampilan fisiknya. Remaja penyandang tunadaksa merasa tidak terlalu puas terhadap penampilan secara keseluruhan karena memiliki kekurangan pada bagian kaki, yang menyebabkan remaja penyandang tunadaksa tidak bisa berjalan. Remaja penyandang tunadaksa juga berharap bisa seperti orang lain yang bisa berjalan. Ada remaja penyandang tunadaksa yang bersyukur atas apa yang telah dimiliki daripada menginginkan yang tidak mungkin.

b.

c.

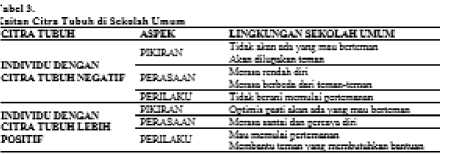

Citra tubuh yang dimiliki oleh remaja penyandang tunadaksa memengaruhi remaja pikiran, perasaan, serta perilaku remaja penyandang tunadaksa ketika berada did. sekolah umum. Pada penelitian ini, citra tubuh yang negatif membuat remaja penyandang tunadaksa berpikir jika tidak akan ada yang mau berteman dengan responden karena responden menggunakan kursi roda, merasa rendah diri dan

merasa berbeda dari teman-teman yang lain, serta tidak berani untuk memulai sebuah hubungan pertemanan karena takut mendapat penolakan dari teman-teman sekolah.

Remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh yang lebih positif dari yang lain berpikiran jika setidaknya akan ada orang baik yang mau berteman dengan responden, merasa santai percaya diri atas kondisi fisiknya walaupun tidak bisa berjalan seperti yang lain dan harus menggunakan kursi roda, serta mau memulai pertemanan serta membantu teman sekolah yang membutuhkan bantuan.

-

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Citra Tubuh pada Remaja Penyandang Tunadaksa yang Menempuh Pendidikan di Sekolah Umum

Tabel J.

Faktor yang Menyebabkan Citra Tubuh pada Remaja Penyandang Tunadaksa yang Menempuh Pendidikan di Sekolah Vmum

|

fλktoryang BERPENGARUH |

CITRX TUBUH POSITIF |

CTTRX TUBUH NEGATIF |

|

Situasi Sosial |

Oranglain ataupun orang asing Vangmengarnati remaja penyandang tunadaksa, serta ada atau Udaloiya orang Jengankondisivang sama di suatu situasi | |

|

Pola Pikir |

Bersyukur atas kondisi fisik yang dimiliki. |

Akanlebihbaikjika bisa berjalan Jtaumemililnkondisi Ssikyang b erbe Ja Jari apa y angtelah dimiliki sekarang. |

|

Penyebab Kondisi Tunadaksa |

Kondisi tunadaksa dip eroleh sej ak kecil atausejak lahir. |

Kondisi tunadaksa Jiperolehsetelah ma sakanak-kanak. |

|

Orangtua |

Mendukung anaknya untuk menjadi lebih man Jiii danlebihmengenal Junia luar. |

Tidak merelakan anaknya untuk pergi ke yayasan, Janpergi bersekolah, serta Orangtuayang ti Jak mau mendengarkan akankva. |

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan citra tubuh yang dimiliki oleh remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum, diantaranya:

-

a. Situasi Sosial

Cara orang memandang penyandang tunadaksa ketika berada di lingkungan umum, terkadang membuat remaja penyandang tunadaksa merasa tidak nyaman, namun ada pula yang merasa biasa saja ketika orang lain memandang. Begitu juga dengan keberadaan orang lain dengan kondisi serupa, membuat remaja penyandang tunadaksa tidak merasa sendiri.

Pola Pikir

Remaja penyandang tunadaksa yang bersyukur atas apa yang telah dimiliki memiliki citra tubuh yang lebih positif daripada remaja penyandang tunadaksa yang berpikiran jika akan lebih baik jika bisa berjalan seperti teman-teman yang lain.

Penyebab Kondisi Tunadaksa

Remaja penyandang tunadaksa yang mengalami kondisi tunadaksa sejak kecil memiliki citra tubuh yang lebih positif daripada remaja penyandang tunadaksa yang mengalami kondisi tunadaksa setelah masa kanak-kanak.

Orangtua

Remaja penyandang tunadaksa dengan orangtua yang mendukung anaknya untuk tinggal jauh dari keluarga agar menjadi lebih mandiri dan lebih mengenal dunia luar, memiliki citra tubuh yang lebih positif daripada remaja

penyandang tunadaksa dengan orangtua yang tidak merelakan anaknya untuk pergi ke yayasan, dan pergi bersekolah, serta orangtua yang tidak mau mendengarkan akankya.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pembahasan akan disampaikan dalam tiga topik utama, yaitu gambaran citra tubuh remaja penyandang tunadaksa, kaitan citra tubuh di sekolah umum, serta faktor yang memengaruhi citra tubuh.

-

1. Gambaran Citra Tubuh pada Remaja Penyandang Tunadaksa yang Menempuh Pendidikan di Sekolah Umum

Citra tubuh merupakan penilaian subjektif yang meliputi persepsi, pikiran dan penilaian seseorang dalam melihat dan merasakan tubuhnya yang dipengaruhi juga oleh situasi sosial dan reaksi orang lain. Terdapat dua komponen utama dari citra tubuh menurut Cash dan Smolak (2011), antara lain komponen persepsi dan komponen sikap. komponen sikap terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek perilaku, dan penilaian subjektif terhadap penampilan secara keseluruhan.

Menurut Taylor (2004), pikiran, perasaan dan perilaku saling memengaruhi satu sama lain. Ketika individu sedang berjuang dengan citra tubuh, sebagian besar pikiran dan perasaan kemungkinan berkaitan dengan tubuh. Beberapa pikiran mungkin akan mem bangkitkan perasaan, dan

beberapa pikiran dan perasaan akan menghasilkan perilaku tertentu.

-

a. Komponen Persepsi

Komponen persepsi Pada komponen persepsi, remaja penyandang tunadaksa laki-laki merasa jika tubuh mereka belum ideal, ada yang ingin meningkatkan berat badan, serta ada juga yang ingin memiliki tubuh berotot. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Feingold dan Mazella, Rosenblum dan Lewis, Swarr dan Richards, dalam Papalia, dkk. (2009), bahwa remaja laki-laki yang lebih berotot menjadi lebih puas dengan tubuhnya.

Ada pula remaja penyandang tunadaksa perempuan menginginkan untuk menurunkan berat badan, karena dianggap terlalu gemuk dan menyulitkan orangtua ketika mengangkat remaja penyandang tunadaksa. Menurut Papalia, dkk. (2009), remaja perempuan berusia 15 tahun peduli tentang kelebihan berat badan.

-

b. Komponen Sikap

Komponen sikap kemudian terdiri dari beberapa aspek, yang pertama adalah aspek kognitif yang meliputi kepercayaan, pikiran, interpretasi dan atribusi terhadap penampilan atau penampilan yang ideal dan skema diri

tentang seberapa penting penampilan memengaruhi harga diri seseorang (Cash & Smolak, 2011).

-

1) Aspek Kognitif

Ada remaja penyandang tunadaksa yang berpikiran jika tidak akan ada yang mau berteman karena menggunakan kursi roda, berpikiran jika nantinya akan dilupakan teman ketika telah berbeda kelas, serta berpikiran jika orang tidak mau diajak berkenalan. Hal tersebut terjadi karena individu sangat sadar atas penampilannya, yang akan memungkinkan individu menjadi khawatir jika orang lain akan melihat kekurangannya, sehingga berpikiran jika orang lain akan menggoda, merendahkan ataupun menolaknya (Wilhelm, 2006). Pikiran-pikiran tersebut termasuk ke dalam salah satu bentuk dari mind reading yaitu pada saat individu merasa mampu membaca pikiran orang lain dan tidak ingin mencari tahu kebenaran atas apa yang dipikirkan karena sudah sangat yakin atas asumsinya tersebut (Wilhelm, 2006).

Remaja penyandang tunadaksa juga melakukan labeling pada dirinya yang merupakan bentuk dari kesalahan berpikir dengan memberikan sebuah label pada diri sendiri yang sangat tidak membantu bahkan sering kali membutuhkan emosi yang berat dan tidak sesuai (Wilhelm, 2006), karena telah berpikiran jika dirinya tidak bisa bersekolah hingga lulus karena memiliki kekurangan fisik. Selain labeling, remaja penyandang tunadaksa juga melakukan emotional reasoning, yaitu berpikir jika sesuatu adalah benar karena emosi atau perasaan mengatakan hal tersebut adalah benar (Wilhelm, 2006), Pada hal ini, remaja penyandang tunadaksa berpikir jika dirinya tidak bisa bersekolah karena memiliki kekurangan fisik, yang dikarenakan oleh adanya perasaan yang mengatakan hal tersebut adalah benar.

Tidak semua remaja penyandang tunadaksa memiliki pikiran yang salah ataupun negatif. Ada remaja penyandang tunadaksa yang berpikir positif seperti berpikiran jika semua orang sama saja, tidak mementingkan fisik melainkan lebih mementingkan kemampuan kognitif, optimis jika akan ada yang mau berteman. Menurut Mukhlis (2013), berpikir positif akan menurunkan tingkat ketidakpuasan terhadap tubuh.

-

2) Aspek Afektif

Pikiran-pikiran yang ada berkaitan secara langsung dan memengaruhi perasaan (Wilhelm, 2006), dan perasaan yang muncul bisa saja bersifat menyenangkan, perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan (Taylor, 2004). Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang memiliki perasaan tidak menyenangkan, seperti menyesal karena menggunakan kursi roda, merasa malu dan rendah diri karena menggunakan kursi roda, serta merasa tidak nyaman ketika ada orang lain atau orang asing yang mengamati. Taylor

(2004), menyebutkan beberapa perasaan yang tidak menyenangkan terdiri dari perasaan takut, marah, mengasingkan diri, kesal, malu, bingung, jijik, kecewa, kecil hati, cemburu, merasa bersalah, patah hati, tersakiti, tidak nyaman, tidak aman, iri, kesepian, putus asa, menyesal, cemas, dan sedih. Remaja penyandang tunadaksa merasa tidak nyaman ketika orang lain terutama orang asing memandang, karena menurut Wilhelm (2006), dilihat oleh orang asing membuat individu menjadi gugup. Bestiana (2012) menambahkan jika pikiran, pendapat dan perlakuan orang lain juga akan memengaruhi penilaian individu terhadap penampilannya (Bestiana, 2012).

Disisi lain, terdapat juga remaja penyandang tunadaksa yang memiliki perasaan yang menyenangkan. Menurut Taylor (2004) terapat beberapa perasaan yang termasuk ke dalam perasaan yang menyenangkan, seperti rasa nyaman, percaya diri, bangga, senang, bersyukur, gembira, riang, mencintai, optimis, santai, bergairah, damai, aman, hangat, simpati (Taylor, 2004). Pada penelitian ini, terdapat remaja penyandang tunadaksa yang merasa santai dan percaya diri atas kondisi fisik yang dimiliki. Individu yang memiliki citra tubuh yang positif akan menyukai dan menerima tubuhnya, merasa nyaman dan percaya diri dengan tubuhnya, tidak berpikiran jika akan lebih baik jika memiliki penampilan yang berbeda (Taylor, 2004).

-

3) Aspek Perilaku

Perilaku merupakan hasil dari pikiran dan perasaan seseorang atas sesuatu (Taylor, 2004). Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang lebih memilih untuk tidak keluar rumah atau menghidari untuk pergi ke lingkungan baru karena merasa malu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wilhelm (2006), yang menyebutkan bahwa individu yang merasa malu dan sadar terhadap kekurangan yang dimiliki akan membuat individu menghindar dari orang lain, tempat ataupun situasi tertentu. Lebih lanjut lagi Wilhlem (2004), menyebutkan bahwa individu dengan citra tubuh yang buruk cenderung akan menghindar dari situasi sosial. Selain itu, remaja penyandang tunadaksa tidak berani memulai pertemanan karena khawatir akan mendapat penolakan dari teman-teman. Menurut Wilhelm (2004), individu akan mengalami masalah ketika individu berpikir jika memiliki penampilan yang tidak sempurna, sehingga membuat individu menjadi sedih, cemas dan menghindari aktivitas sosial.

Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang tidak menunjukkan perilaku menghindar, karena memiliki pikiran dan perasaan yang positif. Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri karena mau memulai pertemanan, membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan, hingga tidak menolak untuk bepergian keluar rumah atau berkegiatan

bersama teman-teman. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Perdana (2012), remaja yang menilai dirinya baik maka akan dapat menyesuaikan diri dengan baik tanpa mengalami hambatan.

-

4) Penilaian Subjektif Terhadap Penampilan Secara Keseluruhan

Penilaian subjektif terhadap penampilan berkaitan dengan kepuasan ataupun ketidakpuasan terhadap penampilan secara keseluruhan yang berkaitan dengan meremehkan ataupun adanya pendapat yang tidak menyenangkan terkait dengan tubuh (Cash & Smolak, 2011). Terdapat remaja penyandang tunadaksa yang ingin menjadi seperti teman-teman di sekolahnya yang bisa berjalan. Sejalan dengan Taylor (2004), individu dengan citra tubuh yang negatif cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain dan berharap bisa seperti yang lainnya. Remaja penyandang tunadaksa tidak terlalu puas dengan bentuk tubuh yang dimiliki saat ini karena memiliki kekurangan terutama pada bagian kaki. Menurut Wilhelm (2006), individu dengan citra tubuh yang buruk cenderung untuk fokus hanya pada bagian tubuh yang tidak disukai, dan mengabaikan bagian yang disukai atau yang dapat diterima.

Ada pula remaja penyandang tunadaksa yang merasa puas dan bersyukur atas apa yang telah dimiliki, daripada menginginkan hal yang tidak mungkin bisa didapat. Menurut Sari (2007), rasa syukur berbanding lurus dengan kepuasan citra tubuh pada remaja. Menurut Taylor (2004), semakin positif citra tubuh seseorang, individu tersebut akan merasa lebih nyaman dan bahagia terhadap penampilannya, serta tidak akan terlalu terpengaruh dengan citra tubuh yang tidak realistis. Remaja penyandang tunadaksa memiliki citra tubuh yang positif karena mampu memandang tubuh secara positif (Damayekti, 2006).

Secara keseluruhan, dua dari tiga responden memiliki citra tubuh yang negatif, karena mempersepsikan bentuk tubuh yang dimiliki belum ideal, dan ingin untuk mengurangi ataupun meningkatkan berat badan. Selain itu, dua responden memiliki pikiran yang salah, mempunyai perasaan yang tidak menyenangkan, berperilaku menghindar, belum terlalu puas dengan bentuk tubuh yang dimiliki saat ini.

Salah satu dari tiga responden dapat dikatakan memiliki citra tubuh yang lebih positif dari yang lainnya, karena memiliki pikiran yang lebih positif, perasaan yang menyenangkan, perilaku yang tidak menghindar, serta bersyukur atas kondiri fisik yang dimiliki, walau masih menginginkan bentuk tubuh yang berotot.

Pikiran, perasaan dan perilaku individu pada situasi tertentu dipengaruhi oleh citra tubuh (Wilhelm, 2006). Remaja

penyandang tunadaksa yang memiliki citra tubuh negatif merasa rendah diri atau tidak percaya diri sehingga berpikir jika tidak akan ada yang mau berteman karena mengalami kondisi tunadaksa, mempunyai perasaan yang tidak menyenangkan seperti rendah diri dan malu karena menggunakan kursi roda sehingga tidak berani memulai pertemanan di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wiranatha & Supriyadi (2015), individu yang memiliki pandangan atau penilain negatif terhadap tubuh dan penampilannya memiliki kepercayaan diri yang rendah.

Sedangkan remaja penyandang tunadaksa yang memiliki citra tubuh yang lebih positif dari yang lainnya berpikiran pasti akan ada yang mau berteman karena semua orang sama saja, merasa percaya diri, sehingga tidak ragu untuk mengajak teman berkenalan terlebih dahulu dan membantu teman yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Sari (2006), bahwa kepuasan citra tubuh berkaitan dengan kepercayaan diri pada remaja.

Perbedaan citra tubuh yang dimiliki oleh remaja penyandang tunadaksa yang menempuh pendidikan di sekolah umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

-

a. Situasi Sosial

Menurut Friedman (1998), citra tubuh merupakan perasaan, pikiran dan persepsi, termasuk evaluasi subjektif terkait dengan penampilan fisik yang sebagian dipengaruhi oleh reaksi orang lain. Pada remaja dengan citra tubuh yang negatif, perilaku orang lain terutama orang asing yang memandangi remaja penyandang tunadaksa membuat remaja penyandang tunadaksa merasa tidak nyaman, merasa berbeda ketika tidak ada orang lain yang memiliki kondisi yang sama di sekitar, serta tidak mau bepergian ke luar rumah ataupun ke tempat yang baru. Healey (2014) menyebutkan jika reaksi orang membuat remaja penyandang tunadaksa merasa dirinya berbeda dari orang lain, dan lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam bagaimana individu mempersepsi dan merasakan tubuhnya. Citra tubuh individu dengan disabilitas fisik juga dipengaruhi oleh reaksi yang diperoleh dari orang yang tidak memberikan stigma (Friedman, 1998).

Pada remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh yang positif, reaksi orang lain tidak membuat remaja penyandang tunadaksa menjadi tidak nyaman, melainkan merasa jika orang lain memandangnya adalah hal yang wajar.

-

b. Pola Pikir

Remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh yang negatif mengaku jika tidak suka dengan bagian kaki, dan akan

menyukai bagian kaki jika bisa berjalan. Hal tersebut terjadi karena adanya keyakinan jika disabilitas yang dialami terjadi karena di luar kendali individu sehingga mungkin akan menutupi penerimaan secara penuh terhadap disabilitas yang dialami, khususnya jika individu tersebut masih tidak bisa meninggalkan identitas diri sebelum mengalami disabilitas dan terus menerus berpikiran yang tidak masuk akal (Friedman, 1998).

Sedangkan remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh yang positif merasa bersyukur dan puas atas kondisinya saat ini dan tidak berharap apa yang tidak mungkin terjadi.

-

c. Penyebab Kondisi Tunadaksa

Disabilitas yang diperoleh sejak awal kelahiran akan memiliki sedikit pengaruh daripada disabilitas yang diperoleh setelah masa kanak-kanak (Friedman, 1998). Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, remaja penyandang tunadaksa yang benar-benar tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda pada saat memasuki SMA memiliki citra tubuh yang lebih buruk daripada remaja penyandang tunadaksa yang memang sejak kecil memang tidak bisa berjalan. Ketika disabilitas muncul setelah masa kanak-kanak, individu harus berurusan tidak hanya dengan disabilitas yang dialami, tetapi juga harus mengatasi kehilangan identitas sebelum mengalami kondisi tunadaksa (Friedman, 1998).

-

d. Orangtua

Remaja merasa aman ketika memiliki hubungan yang kuat dan penuh dukungan dengan orangtua yang memahami dan melihat diri mereka sendiri, mengizinkan dan mendorong usaha mereka untuk mencapai kemandirian, serta menyediakan tempat aman disaat-saat remaja mengalami tekanan sosial (Allen, dkk., Laursen dalam Papalia, dkk., 2009). Pada penelitian ini, orangtua yang mendukung keputusan remaja penyandang tunadaksa untuk tinggal di yayasan agar mendapatkan pergaulan yang lebih luas, dan menjadi percaya diri mempunyai citra tubuh yang lebih positif daripada remaja penyandang tunadaksa dengan orangtua yang kurang bisa mendengarkan anaknya, sehingga anak menjadi takut dan tidak berani mengungkapkan perasaannya, serta tidak merelakan anaknya untuk tinggal di yayasan dan bersekolah. Hal tersebut disebabkan oleh orangtua sebenarnya menginginkan anak-anak menjadi mandiri, tetapi orangtua sulit untuk melepaskan anak-anak (Papalia, dkk., 2009).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa terdapat remaja penyandang tunadaksa yang memiliki citra tubuh negatif dan ada yang memiliki citra tubuh yang lebih positif. Remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh negatif

mempersepsikan tubuhnya kurang ideal, berpikiran negatif jika tidak akan ada yang mau berteman, malu, menghindar dari situasi tertentu, tidak terlalu puas dengan bentuk tubuhnya, serta ingin bisa berjalan seperti teman-teman lain. Remaja penyandang tunadaksa dengan citra tubuh yang lebih positif memiliki pikiran yang lebih positif jika pasti akan ada yang mau berteman, percaya diri, senang berkegiatan di luar rumah, mau memulai pertemanan, dan bersyukur atas apa yang telah dimiliki, walaupun masih menginginkan tubuh yang berotot. Hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana perlakukan orang disekitar, keberadaan orang dengan kondisi yang sama di lingkungan tempat remaja penyandang tunadaksa berada, beryukur atau tidaknya atas kondisi yang dimiliki saat ini, kondisi tunadaksa yang dialami sejak atau setelah masa kanak-kanak, serta dukungan yang diberikan oleh orangtua, seperti mendukung remaja penyandang tunadaksa untuk tinggal jauh dari orangtua agar dapat mengenal dunia luar, serta orangtua yang mendengarkan anaknya.

Saran

Penelitian ini tentu saja memiliki keterbatasan, yaitu observasi yang dilakukan terhadap responden di sekolah dirasa kurang maksimal, karena peneliti takut kehadiran peneliti akan mengganggu kenyamanan responden sehingga membuat perilaku responden tidak alami ketika mengetahui keberadaan peneliti di sekolah. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait citra tubuh pada remaja penyandang tunadaksa, dan ingin melakukan observasi, disarankan untuk melakukan observasi dengan lebih detil selama telah mendapatkan izin untuk melakukan observasi dari responden. Setelah observasi berakhir, peneliti juga dapat bertanya kepada responden apakah responden merasa terganggu atas kehadiran peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Bestiana, D. (2012) Citra tubuh dan konsep tubuh ideal mahasiswi FISIP Universitas Airlangga surabaya. AntroUnairDotNet, 1(1), 1-11.

Cash, T. F. & Smolak, L. (2011). Perceptual measures of body image for adolescents and adults. In Gardner, R. M. (Ed. 2), Body image: A handbook of science, practice, and prevention. New York: The Guilford Press.

Damayekti, N. I. (2006). Gambaran konsep diri pada remaja penyandang cacat tubuh. Naskah tidak dipublikasikan. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Friedman, H. S. (1998). Body image. In Heatherton & Hebl. (Ed. 1), Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press.

Gunarsa & Gunarsa. (2012). Psikologi untuk muda mudi. Jakarta: Libri.

Hadriani P. (2014 Des). Akses dan fasilitas umum kaum difabel terbatas. Diunduh dari

http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/03/174626191/aks es-dan-fasilitas-umum-kaum-difabel-terbatas 5 Desember 2015.

Healey, J. (2014). Positive body image. Vol. 372. Australia: The Spinney Press.

Herdiyansyah, H. (2002). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

Himpunan Psikologi Indonesia. (2010). Kode etik psikologi Indonesia. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.

Hurlock, B. E. (1980). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Ed. Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga.

IJA-MB. (2015 Sept). Bali “miskin” guru SLB. Diunduh dari http://metrobali.com/2012/07/21/bali-miskin-guru-slb/ 21 September 2016.

Muharam, D. P. (2014 Nov). Difabel atau disabilitas?. Diunduh dari http://www.kartunet.com/difabel-atau-disabilitas-8063/ 13 januari 2016.

Mukhlis, A. (2013). Berpikir positif pada ketidakpuasan terhadap citra tubuh (body image dissastisfaction). Jurnal

Psikoislamika. 10(1).

Papalia, D. E., Olds, S. W. & Feldman, R. D. 2009. Human development (perkembangan manusia). Jakarta: Salemba Humanika.

Perdana, A. W. (2012). Hubungan body image dengan penyesuaian diri sosial pada remaja. Naskah tidak dipublikasikan. Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Rachman. (2014, Nov). 94 sekolah di Bali terapkan pendidikan inklusif. Diunduh dari

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/ 11/03/neg2h3-94-sekolah-di-bali-terapkan-pendidikan-inklusif 13 Januari 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas. (2016).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Penyandang Cacat. (1997).

Santrock, J. W. (2007a). Remaja. (Ed. 11). Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Santrock, J. W. (2007b). Remaja. (Ed. 11). Jilid. 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sari, T. (2007). Hubungan antara syukur dengan kepuasan citra tubuh pada remaja. Naskah tidak dipublikasikan. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Strauss, A., & Corbin, J. (2013). Dasar-dasar penelitian kualitatif: Tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Subini, N. (2014). Pengembangan pendidikan inklusi berbasis potensi. Jogjakarta: Redaksi Maxima.

Sugiyono. 2014. Metode penelitian pendidikan: Pendekatan

kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukiswanti, P. (2014 Nov). Tahun 2015, pemprov Bali terapkan pendidikan inklusif. Diunduh dari

http://daerah.sindonews.com/read/919227/27/tahun-2015-

pemprov-bali-terapkan-pendidikan-inklusif-1415032682 23 Agustus 2016.

Suryandaru. (2015 Jan). Penyandang cacat dan disabilitas. Diunduh dari http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penyandang-cacat-dan-disabilitas/ 21 September 2016.

Taylor, J. V. 2004. The body image work book for teens: Activities to help girls develop a healthy body image in an image-obsessed world. Canada: Raincoast book.

Tula, J. J. (2016 Sept). Pelayanan penyandang disabilitas dalam menggunakan berbagai sarana aksebilitas. Diunduh dari http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file= article&sid=18765 25 September 2016.

Tuslina, T. (2015 Jun). Perkembangan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Diunduh dari

http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/20/perkembangan-pendidikan-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia-463559.html 21 Februari 2015.

Williams, H. (2009). Body image: Issues that concern you. United States of America: Greenhaven Press.

Wiranatha, F. D. & Supriyadi. (2015). Hubungan antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja pelajar puteri di Kota Denpasar. Jurnal Psikologi Udayana. 2(1).

346

Discussion and feedback