Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

on

JURNAL ARSITEKTUR LANSEKAP

ISSN: 2442-5508

VOL. 6, NO. 1, APRIL 2020

Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

I Made Agus Dharmadiatmika1*, Naniek Kohdrata1

-

1. Program Studi Arsitektur Pertamanan, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jl. P. B. Sudirman, Denpasar, Indonesia

*E-mail: dharmadiatmika@unud.ac.id

Abstract

The Social Structure and Spatial Order of Penglipuran Traditional Village Settlements at Kubu District, Bangli Regency, Bali Province. Population growth, increased demand and the inclusion of the tourism sector require increased space so that it can affect existing traditional spatial patterns. to answer the questions that are needed about the spatial structure of the age of the Balinese village settlement from the social aspect to its elements. The research method was carried out using an in-depth qualitative descriptive observation method. The results of the research show that Penglipuran Traditional Village is a village that had a very high social system ranging from development, environment, culture to the formation of awig-awig which is formulated together with the community and for the benefit of the community it self. The Penglipuran Indigenous Village community has very strong socio-cultural values, so that the socio-cultural values in the community are able to can form a very unique spatial pattern of village spaces. The social values that make up the spatial pattern of the Penglipuran Traditional Village spaces are inseparable from the influence of elements of the belief system, respect for the older, history, econtomy, cultural activities, and awig-awig as a binding non-formal legal basis. The pattern of the Penglipuran Traditional Village space was formed due to the strong influence of Hindu values which was implemented with the development of space with the concept of sanga mandala. Changing the function of space and increasing new spaces are formed due to the increase in family members and the needs of families or members of the Penglipuran Traditional Village community. The kinship between neighbors with close family values in the Penglipuran Traditional Village is manifested in the existence of access within the yard which connects between them. The economic level of the Penglipuran Traditional Village community is influenced by non-agrarian income and the entry of tourism, resulting in a shift in the function of space and building ornaments.

Keywords: social structure, spatial order, penglipuran, settlements

Indonesia adalah negara multi kultural yang memiliki 1340 suku bangsa (BPS 2016). Dari data ini, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang melahirkan beranekaragam kearifan lokal meliputi budaya dan arsitektur pemukiman didalamnya. Salah satu nilai kearifan lokal budaya arsitektur yang masih terjaga keberadaannya yaitu pemukiman di Bali. Arsitektur tradisional Bali adalah pengaturan tataruang dari tradisi kehidupan masyarakat Bali yang memiliki kepercayaan dan diwariskan secara turun-temurun dengan segala aturan yang mengikat yang berlandaskan filosofi agama hindu (Fray, 2013). selain nilai filosofi, secara konseptual hunian tradisional bali sangat erat hubungannya dengan sistem sosial penghuninya, bagi laki-laki yang cendrung beraktivitas diluar pekarangan dan wanita yang cendrung beraktivitas dalam pekarangan sehingga pemanfaatan ruang-ruang dalam pekarangan sangat tergantung dari aktivitas sosial didalamnya (Winarta and Dharmadiatmika 2018). Dalam arsitektur tradisional Bali tidak sepenuhnya agama Hindu secara menyeluruh memperngaruhi arsitekur tradisional di Bali. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Ngoerah (1981) menyatakan bahwa arsitektur tradisional bali dengan corak bangunan yang sedikit, separuh dan seutuhnya dipengaruhi ajaran agama hindu.

Bali memiliki arsitektur tradisional (Bali aga) yang hingga saat ini keberadaannya masih terjaga dengan baik salah satunya yaitu Desa Adat Panglipuran. Kelestarian arsitektur juga dipengaruhi oleh unsur sosial budaya yang ada didalamnya. Pengaturan ruang yang disusun berdasarkan umur, status dalam keluarga dan keturuanan menjadi nilai unik yang juga mempengaruhi dalam arsitektur tradisional bali. Desa Penglipuran sejak lama sudah terkenal sebagai salah satu desa tradisional dengan tatanan spasial pemukiman yang menarik, perkembangan anggota keluarga dan berkembangnya mata pencaharian tidak

serta merta mengubah tatanan pemukiman didalamnya. Pengaturan ini tidak terlepas dari adanya pengaruh pengguna/manusia itu sendiri. Diduga nilai-nilai sosial dan kepercayaan menjadi tolak ukur dalam mengatur pemukiman sehingga tercipta pengaturan pemukiman yang unik dan memiliki makna filosofi yang mendalam dan mampu bertahan dari masuknya pariwisata dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pertambahan penduduk, kebutuhan yang meningkat dan masuknya sektor pariwisata menimbulkan kebutuhan ruang pemukiman yang meningkat sehingga dapat mempengaruhi pola ruang tradisional yang ada. untuk menjawab permasalahan yang ada diperlukannya mengidentifikasi mengenai tatanan spasial pemukiman Desa Bali age dari aspek sosial beserta elemen-elemennya. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kondisi strukur sosial Desa Adat Penglipuran dan Mengetahui keterkaitan ruang-ruang dalam pemukiman terhadap kondisi sosial Desa Adat Penglipuran.

Ruang lingkup penelitian berada di wilayah administrasi Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan wawancara secara mendalam/deep interview. Teknik penentuan informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik snowball sampling/teknik penentuan informan hingga jawaban dirasa jenuh/berulang-ulang (Sugiyono, 2010). Hal ini dilakukan dikarenakan tidak semua informan atau masyarakat mengetahui struktur sosial desa. Penulis memberikan kreteria informan yang dianggap mengetahui kondisi Desa Adat Penglipuran. Jumlah informan sebanyak 5 orang yang dianggap paling mengetahui sejarah dan perkembangan pemukiman Desa. Informan memiliki latar belakang sebagai Keliahan Adat Desa, Penglingsir Desa, Masyarakat yang tinggal di dalam pemukiman yang letaknnya di hulu hingga di hilir desa. Informan dalam penelitian ini dihentikan apabila terjadi pengulangan jawaban atau kejenuhan jawaban atas pertanyaan yang sama, sehingga tidak terdapat informan baru lagi. Data penelitian akan diolah dan dianalisis secara deksriptif kualitatif dengan mengkaji terharap teori-teori pemukiman adat bali sehingga dapat mengetahui kondisi sosial mayarakat Desa Penglipuran dan menganalisis tatanan spasial ruang-ruang privat dan ruang-ruang publik Desa Adat Penglipuran. Setelah itu Mengetahui keterkaitan ruang-ruang dalam pemukiman terhadap kondisi sosial Desa Adat Penglipuran.

Menurut (Dwijendra 2003) menyatakan bahwa pemukiman tradisional bali merupakan tempat tinggal dengan segala aktivitas kehidupan didalamnya yang memiliki pola tradisional berdasarkan pada pura desa (khayangan tiga), warga desa, dan wilayah (karang desa) dengan segala aturan didalamnya. Pengaturan pemukiman tradisional bali sangat kental dengan tradisi dan nilai filosofis berdasarkan ajaran agama hindu seperti: Tri Hita Karana, Tri Angga, Hulu-Teben sehingga melahirkan filosofi pengaturan ruang berdasarkan nilai Sanga Mandala baik dalam skala kecil (rumah tinggal) maupun skala besar (desa). Selain itu, rumah tradisional Bali bukan hanya sekedar sebagai tempat melaksanakan aktivitas seperti makan, istirahat, tidur dll, melainkan juga sebagai tempat melaksanakan kegiatan upacara keagamaan (susistyawati dkk, 1985). Selanjutnya menurut Gelebet (1986), pemukiman tradisional merupakan tempat tinggal yang memilki bentuk pola tertentu dan lingkungannya dengan aturan-aturan tradisional. Dari pengertian tersebut dapat diartikan pemukiman tradisional Bali merupakan penerapan konsep norma-norma ajaran agama hindu dalam pembagian ruang dalam kesatuan wilayah desa adat dan kesatuan keagamaan dengan pola tradisional yang secara fisik dikelilingi oleh batas pekarangan.

Menurut (Radclife-Brown 1940), struktur sosial adalah susunan hubungan sosial yang terwujud dalam suatu masyarakat. Struktur sosial meliputi hubungan antaran individu satu dengan yang lainnya, drajat sosial individu didalam masyarakat. Sedangkan menurut Evans-Pritcjard (1951), struktur sosial adalah hubungan atau relasi antar individu maupun kelompok pada satuan yang luas. Selanjutnya menurut Hendropuspito (1989), struktur sosial merupakan skema penempatan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat pada posisi tertentu dalam suatu kelompok tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dari definisi-definisi diatas struktur sosial merupakan hubungan-hubungan individu atau kelompok dimasyarakat yang menghasilkan nilai-nilai sosial budaya didalamnya.

Secara geografis Desa Adat Penglipuran terletak diantara 080 080 300 - 080 310 070 Lintang Selatan dan 1150 130 430 - 1150 270 240. Desa Adat Penglipuran termasuk dalam Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini terletak sekitar 5 KM di sebelah utara kota Bangli atau sekitar 45 KM dari kota Denpasar. Desa Adat Penglipuran memiliki kondidi suhu 16º - 29º C, dengan ketinggian 600 – 700 M diatas permukaan laut dengan luas area 115 Ha. Lahan tanah memiliki kemiringan rata-rata antara 10 % sampai dengan 45% dengan jenis tanah lempung berpasir, sehingga sangat cocok untuk areal pertanian. (Profil Desa Adat Penglipuran 2016). Dari data ini Desa penglipuran termasuk dalam wilayah/ desa pegunungan dengan potensi hasil-hasil pertanian dan perkebunan.

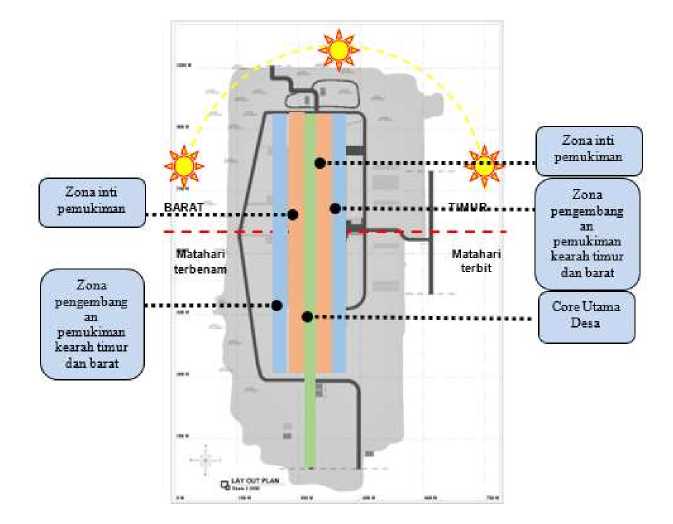

Orientasi simbul gunung dan laut yang diorientasikan pada arah utara-selatan/kaja – kelod dan atas dan bawah/hulu teben pada tatanan pemukiman desa. Pada tatanan skala perumahan/mikro. Desa Penglipuran berorientasi terhadap matahari terbit dan terbenam timur dan barat/ kangin – kauh. Matahari terbit memiliki nilai yang tinggi/suci sehingga disimbulkan atau diperuntukkan untuk penempatan bangunan suci areal Parhayangan (tempat suci keluarga) berupa tempat persembahyangan. Sedangkan arah barat merupakan posisi matahari terbenam memiliki nilai kotor/nista sehingga diposisikan bangunan toilet/kandang ternak (palemahan). Penghubung antara bangunan yang memiliki suci dan bangunan yang memiliki nilai kotor adalah zona pawongan yang merupakan bangunan rumah tempat tinggal dan natah. Dengan kata lain ruang yang memiliki nilai tinggi berada di sisi timur (Utama), nilai ruang madya dibagian tengah dan nilai ruang terendah (nista) dibagian barat. Ketiga zona tersebut diatas terdapat pada setiap pemukiman penduduk dan berfungsi sebagai suatu batasan keruangan antara pekarangan satu dan yang lainnya (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Orientasi Desa

Dilihat dari skala makro, tatanan pemukiman dibagi oleh jalan utama desa yang disebut juga dengan rurung gede. Jalan utama/rurung gede menghubungkan jalan-jalan lingkungan yang membentuk pola liear desa. Perumahan penduduk terdiri dari blok-blok pekarangan dengan lebar rata-rata 8.5 m dengan memanjang kebelakang sampai pada jalan melingkar disekeliling areal perumahan. Masing-masing pekarangan terbagi atas tiga bagian mengikuti konsep Tri Mandala sebagaimana dalam lingkungan perumahan makro yakni areal tempat suci keluarga berupa sanggah sebagai zona utama (areal yang disakralkan terletak pada bagian timur laut (kaja-kangin), areal tempat tinggal pawongan sebagai zona

madya dibagian hilirnya dengan areal lebuh atau teba sebagai zona nista (tempat membuang sampah dan memelihara ternak) yang terletak di luar kedua zona terdahulu.

Bedasarkan hasil pengamatan dan studi literatur pola desa yang memiliki hirarki hulu-teben tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai sosial mayarakat/ letak pekarangan rumah paling atas tidak memiliki nilai sosial yang khusus. Dengan kata lain masyarakat memiliki derajat sosial yang sama. Letak pemukiman dihulu dikarenakan dalam pembagian tanah sebagai tempat tinggal masyarakat desa dipilih dan ditempati secara bebas dan turun temurun. Pembagian pola desa dipengaruhi atas lokasi tempat suci, pemukiman dan area nisata/kotor. Gang-gang merupakan penghubung akses utama desa/core desa dengan pemukiman yang membentuk struktur ruang desa. gang-gang ini pula menjadi akses antar satu rumah ke rumah lainnya. Kesan gang yang sempit memberikan kesan sosial yang erat antar tetangga. Munculnya atau timbulnya rasa saling menolong dan keakraban antar warga masyarakat satu rumah dengan lainnya. Ini dibuktikan dengan komunikasi masyarakat yang masih dapat terdengar di pemukiman warga lainnya. Sehingga pada saat tertentu masyarakat satu membutuhkan pertolongan dengan sangat mudah warga lain yang rumahnya saling berdekatan akan dapat memberikan pertolongan.

Bertambahnya anggota keluarga yang merupakan anak laki-laki diperkenankan membangun rumah di zona pengembangan. Berdasarkan hasil survei lapangan sebagian besar pemukiman/1 karang kerti memiliki lebih dari 2 KK dan berkembang membangun rumah ke area zona pengembangan. Disamping itu, di zona pengembangan banyak dijumpai bangunan berupa warung, toko, stan tanaman yang fungsinya sebagai aktifitas perekonomian. Pola zona inti pemukiman/karang kerti hampir seluruhnya masih tampak utuh dan dipertahankan serta menjadi pedoman dalam setiap kegiatan pembangunan oleh warga desa. Hanya saja pada zona nista telah banyak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dengan mendirikan bangunan -bangunan tipe baru sebagai desakan pertambahan jumlah penghuni/penduduk. Dari hasil observasi lapangan Desa Adat Penglipuran memiliki pola bangunan pemukiman telihat pada gambar 2

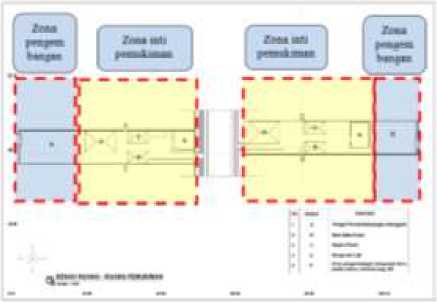

Gambar 2. Pola dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah

Pada zona inti terdapat pembagian ruang utama mandala, mayda mandala dan nista mandala. Bagian ruang utama terdapat bangunan yaitu, sanggah. Madya mandala yaitu bangunan bale saka enam, paon dan bangunan loji. Nisata mandala area teba, parkir, pengembangan bangunan tempat tinggal, toko/warung, dll.

Pekarangan di Desa Adat Penglipuran sejak semula sampai kini tetap yakni 77 buah. Satu diantaranya disebut karang memadu (tempat pengucilan bagi yang beristri lebih dari satu) dan 76 buah sisanya disebut karang kerti (tempat pengabdian / sebagai tempat tinggal). Setiap karang kerti disetrai dengan sebidang tanah garapan yang disebut cecatu (sawah, ladang dan hutan bambu). Seluruh pekaraangan rumah beserta lahan di dalam area Desa Adat Penglipuran sepenuhnya menjadi milik Desa Adat dengan status tanah ayahan desa, sedangkan penghuninya hanya memperoleh hak guna pakai. Karang kerti diyakini sebagai tempat mengabdikan diri kepada Tuhan melalui kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, oleh karenanya karang kerti beserta lahan ikutannya tidak boleh dibanguni diluar ketentuan adat, atau ditanami pohon tertentu, sesuai ketentuan awig-awig, terlebih untuk diperjual belikan.

Penghuni karang kerti disebut dengan penanggap (dari kata pananggap adalah orang yang diserahi tanggung jawab dengan suatu imbalan).

Berdasarkan hasil tersebut pembagian ruang-ruang dalam pemukiman erat kaitannya dengan nilai filosofi tradisional bali. Fungsi-fungsi bangunan dalam pekarangan difungsikan sebagai fasilitas sosial budaya dan keagamaan. Penambangan fungsi area pemukiman dikarenakan menunjang faktor ekonomi akibat masuknya pariwisata di dalam Desa.

Sebagian besar penduduk Desa Adat Penglipuran terikat hubungan darah akibat perkawinan yang banyak dilakukan sesama warga sedesa. Bagi laki-laki yang menikahi gadis dari klen/ keluarga asal yang berbeda, maka dia tetap terikat dalam hak dan kewajibannya pada lingkungan hidup kekerabatan keluarga asalnya yang disebut dengan istilah dadia sedangkan bagi wanita yang menikahi klen/ keluarga asal yang berbeda akan sendirinya mengikuti keluarga asal suaminya. Perkawinan dan pertalian garis keturunan bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran adalah suatu yang disakralkan sehingga sangat ditaati dan dihormati. Beristri atau bersuami lebih dari satu /poligami dianggap tabu, terbukti dengan adanya karang memadu sebagai tempat pengucilan bagi mereka yang melanggar. Bagi masyarakat yang berpoligami menurut awig-awig dan drestha (adat kebiasaan tak tertulis), harus pindah dari karang kertinya ke karang memadu, hak dan kewajibannya sebagai krama Desa Adat Penglipuran dicabut. Di karang memadu mereka akan dibuatkan rumah oleh warga desa tapi yang bersangkutan tidak boleh (atau dengan sendirinya akan merasa malu) melewati jalan umum, masuk ke Pura dan mengikuti kegiatan adat. Dengan adanya sangsi tersebut hingga saat ini keberadaan karang memadu masih berupa tanah kosong dan belum ada seorang warga pun yang menempati tempat tersebut.

Masyarakat Desa Adat Penglipuran tidak menganal adanya kasta. Masyarakat desa menganut sistem kekerabatan patrilineal yang merupakan sistem sebuah keturunan berdasarkan laki-laki. Penerapan sistem ini adalah seorang wanita yang menikah harus ikut ke rumah suaminya dan warisan berupa harta tak bergerak (tanah) diwariskan kepada anak laki-laki di dalam keluarganya. Selain itu, laki-laki yang telah menikah diwajibkan melaksanakan kegiatan ngayah didalam desa menggantikan ayahnya.

Desa panglipuran merupakan sebuah desa adat sehingga memiliki hak otonomi dalam mengatur wilayahnya, berstatus desa adat sehingga dapat kontribusi yang sangat besar dalam membantu pemerintah dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Secara vertikal, pemerintahan desa adat dipimpin oleh bendesa adat dan secara horizontal terbentuk dan terbagi atas kelompok-kelompok profesi/fungsional tertentu. Tugas dan kewajiban system pemerintahan dalam desa dan masyarakat telah diatur dalam awig-awig yang dibuat dan disepakati bersama-sama.

Krama desa adat panglipuran ada 2 macam, yaitu krama pengarep dan krama pengerob. Keluarga pengarep merupakan keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan fisik dan memiliki tanggung jawab menyungsung pura kayangan tiga. Telah ditetapkan pada awig-awig desa bahwa desa adat panglipuran memiliki 76 unit kapling karang ayahan desa dan masing-masing kapling terdapat satu keluarga pengarep. Krama pengarep memiliki kedudukan paling menonjol/dominan dalam susatu keluarga dan dipilih melalui musyawarah keluarga dilihat dari segi umur dan pengalaman. Untuk itu, krama pengarep berhak untuk memimpin suatu keluarga dalam satu pekarangan (karang kerti). Adapun kewajiban krama pengarep adalah ngayah, sembahyang, menyungsung pura dan aset-aset desa adat serta membayar iuran/urunan.

Keluarga pengerob merupakan keluarga desa adat penglipuran selain keluarga pengarep dan kurang lebih 160 keluarga pengerob. Hak keluarga pengerob tidak memiliki hak khusus, hak masing-masing keluarga sama hanya dalam adat dibedakan untuk mempermudah birokrasi. Adapun kewajiban krama pengerob adalah ngayah fisik (gotong royong setiap 2 minggu sekali), sembahyang, serta membayar iuran.

Tata guna lahan karang kerti desa penglipuran secara filosofi dipengaruhi oleh penempatan arah mata angin dan unsur religi umat hindu yaitu sanga mandala. Arah Timur sebagai arah yang disuci dan sebaliknya barat sebagai arah yang dianggap nista/kotor. perkembangan anggota keluarga dan gaya hidup membuat perkembangan pemanfaatan ruang di karangkerti yang secara umum dapat dilihat pada gambar 3.

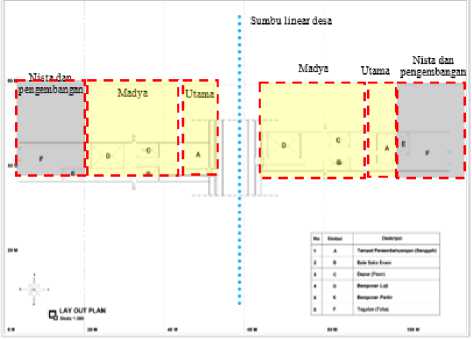

Ke⅛a⅛⅛m

A : SatHjali (terdapat pada zona utama diperuntukkan, ιebajai bangunan and)

E i Eangunan Bals Saka Enam (terdapat di zona madya sebazai bangunan upacara adat

fii dal am k≤lU3rZ3)

C : Dapui (terdapat di zona madya)

D : Bangunan Loji (terdapat di zona madya sebagai tempat beristirahat)

E : Eangunan tambahan (terdapat di zona niiata dan pengembangan, berupa Jtaniar mandi, parkir, dan sebagainya)

F ; Tsba (terdapat di zona nisata. sebazai tempat sampah. Iaiinz. ian kandang ternak)

Gambar 3. Peta Analisa Ruang-Ruang dalam Pemukiman

Tata guna lahan karang kerti desa penglipuran secara filosofi dipengaruhi oleh penempatan arah mata angin dan unsur religi umat hindu yaitu Tri mandala. Tatanan pemukiman sebelah timur zona nista berada disebelah timur dikarenakan adanya unsur estetika dan sopan santun yang diterapkan dalam masyarakat desa. Akses utama/sumbu linear desa yang digunakan sebagai area penerimaan. Sanak keluarga, tamu, dan orang yang dihormati atau disucikan menggunakan akses ini untuk masuk ke karangkerti, sehingga area ini tidak gunakan sebagai zona nista melainkan zona madya sebagai implementasi estetika dan sopan santun. Teba yang artinya teben/bawah terdapat di zona nista, sehingga implementasi pada konsep tatanan pemukiman sebelah timur, tebe berada pada posisi paling timur yang memiliki area paling bawah pemukiman.

Pertambahan anggota keluarga, gaya hidup, kebutuhan ekonomi dan teknologi menyebabkan perkembangan dan bertambahnya pemanfaatan ruang-ruang domestik dalam satu perkarangan. Pada area pemukiman sebelah barat pengembangan pemanfaatan ruang mengarah kearah barat dengan memanfaatkan zona nista yang dahulunya teba berkembang menjadi bangunan/rumah baru untuk anggota keluarga baru. selain itu, pemanfaatan zona nista digunakan untuk fasilitas penunjang seperti parkir kendaraan dan membuka tempat usaha seperti warung yang menjual aneka kerajinan hingga tempat makan. sedangkan pada area pemukiman sebelah timur, pemanfaatan lahan yang ada disebelah timur yang merupakan bagian dari satu perkarangan. Pemanfaatan lahan digunakan sebagai bangunan rumah tinggal, parkir, toilet, warung, penjualan tanaman hias dan sebagainya. hal ini juga didukung oleh adanya akses melingkar mengelilingi desa.

Bangunan asegan terletak jaba pura yang dipercaya sebagai tempat sanak keluarga yang telah meninggal namun belum diupacarai ngeroras. Zona utama merupakan zona privasi dan dianggap sakral sehingga posisinya diatas dan dibatasi oleh tembok dan pintu. Satu karang hanya memiliki satu sanggah yang digunakan bagi seluruh anggota keluarga keturunan tersebut. Setiap karang memiliki susunan yang sanggah yang berbeda-berbeda. Hal ini disebabkan oleh unsur atmanastut atau keinginan dalam keluarga seperti bahan material sanggah dan komposisi bangunan dalam sanggah.

Bangunan pada zona madya merupakan bangunan penciri khas desa yaitu, Paon/dapur, Bale saka enam/bangunan upacara. Adanya perkembangan keluarga dan kebutuhan hidup menyebabkan bertambahnya bangunan baru sperti bangunan tempat tinggalj/loi dll. Paon dilengkapi tempat tidur yang

digunakan untuk wanita/ ibu untuk beristirahat sambil memasak. Dapur tradisional biasanya digunakan oleh keluarga anak laki-laki tertua. Daerah bagian terluar pemukiman berupa tanah kosong yang ditumbuhi tanaman dan digunakan untuk tempat hewan ternak. Bertambahnya anggota keluarga dan kebutuhan ruang menyebabkan perkembangan pembangunan telah berubah fungsi manjadi area parkir, bangunan tempat tinggal baru, dan tempat usaha. Bangunan tempat tinggal baru ditempati oleh anak laki-laki yang berstatus krama pengarob. Bertambahnya keluarga baru maka bertambah pula bangunan penunjang lain seperti dapur, toilet dan sebagainya.

-

3.5 Keterkaiatan Ruang-Ruang dalam Pemukiman dengan Wujud Hubungan yang Terjadi Antar Anggota Keluarga dan Keluarga

Pertambahan kepala anggota keluarga atau dalam satu karang kerti memiliki lebih dari satu anak laki-laki yang menikah dan bertempat tinggal di Desa Adat Penglipuran dapat menambah ruang-ruang di karang kerti yaitu area teba sebagai hunian baru dengan ketentuan yang telah diatur oleh awig-awig. Krama/masyarakat Desa Adat Penglipuran hanya boleh memperjual belikan tanahnya kepada sesama masyarakat Desa Adat Penglipuran. Hasil observasi dilapangan sebagaian besar satu karang kerti di huni lebih dari satu kepala keluarga. Kebutuhan ruang-ruang dalam karang kerti semakin bertambah sehingga terjadianya pembangunan ke arah teba. Bangunan-bangunan baru terdiri dari bangunan tempat peristirahatan, dapur, dan kamar mandi. Pertambahan ruang-ruang akibat bertambahnya anggota keluarga atau bertambahnya kepala keluarga merupakan salah satu bentuk perkembangan pemukiman desa. Pemanfaatan ruang dalam satu karangkerti dilakukan dengan kesepakatan dan rasa kekeluargaan yang kuat. Ini tercermin dari pengaturan penempatan bangunan dimana bangunan tempat tinggal yang letaknya dibagian hulu dekat dengan dapur tradisional dan bale sake enam, diperuntukkan bagi anak laki-laki tertua. Hal ini dikarenakan dalam masing-masing karangkerti orang yang lebih tua sangat dihormati. Selanjutnya pengembangan diluar zona inti dapat dimanfaatkan bagi anak laki-laki lainnya.

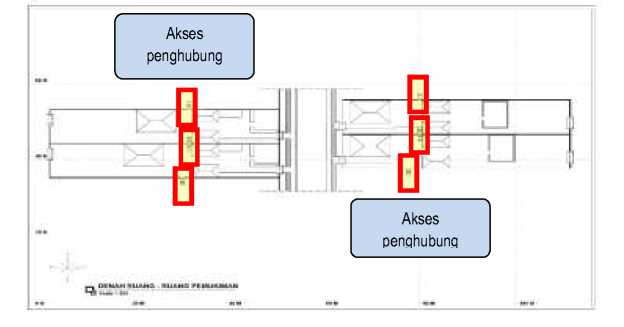

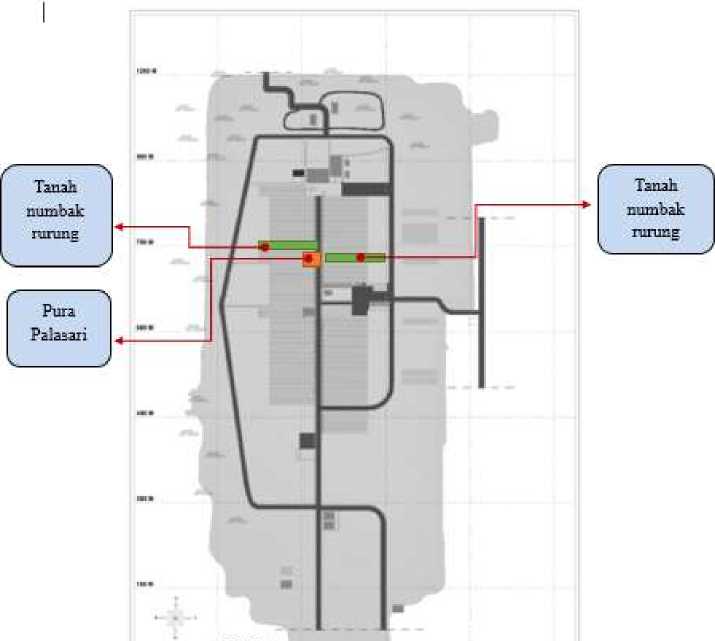

Terdapatnya pura dadia/klan palasari yang keberadaannya telah ada sejak dahulu. Pura palasari diempon oleh kurang lebih 50 kepala keluarga (KK) yang merupakan masyarakat Desa penglipuran yang tersebar dalam pemukiman desa. Selain itu, pada saat odalan dipura ini seluruh masyarakat desa melakukan persembahyangan. Dengan kata lain, terjadinya sistem kekerabatan yang sangat erat dengan tidak adanya membeda-bedakan klan dalam desa bahkan pura ini dimiliki secara bersama-sama sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat Desa penglipuran. Adanya akses penghubung antar tetangga/karang kerti Akses ini mencerminkan adanya rasa kekeluargaan yang sangat kental baik antar tetangga. Tujuan adanya akses ini adalah mempermudah komunikasi, bersosialisasi, dan saling tolong-menolong antar tetangga (Gambar 5)

Gambar 5. Akses Penghubung Antar Tetangga

Desa Adat Penglipuran memiliki pura yang cukup banyak dan tersebar mengikuti pola pembagian ruang desa yaitu, Utama mandala, madya mandala dan nista mandala. Penempatan pura-pura di Desa Adat Penglipuran mengikuti kepercayaan, sejarah dan kaidah pola tataruang desa. Terdapatnya karang kosong atau tanah kosong sejumlah dua buah didalam desa yang dipercaya merupakan tanah numbak rurung/tanah yang tidak layak untuk dibangun tempat tinggal. Masyarakat setempat mempercayai lokasi atau tanah yang berada utara pura dan didepan pintu keluar pura merupakan tanah yang sakral dan tidak cocok untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga karang ini merupakan karang kosong yang digunakan untuk bercocok tanam Gambar 6.

Desa Adat Penglipuran merupakan desa yang memiliki sistem sosial yang sangat tinggi mulai dari pembangunan, lingkungan, budaya hingga pembentukan awig – awig yang dirumuskan secara Bersama-sama warga masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Adat Penglipuran memiliki nilai sosial budaya yang sangat kental, sehingga nilai sosial budaya dalam masyarakat mampu membentuk pola spasial ruang-ruang desa. Nilai sosial yang membentuk pola tatanan spasial ruang-ruang Desa Adat Penglipuran tidak lepas dari pengaruh unsur-unsur sistem kepercayaan, sejarah, aktivitas ekonomi, budaya, dan awig-awig sebagai landasan hukum noformal yang mengikat.

Pola ruang Desa Adat Penglipuran terbentuk akibat kuatnya pengaruh nilai agama hindu yang diimplementasikan dengan pembangian ruang dengan konsep Tri Mandala. Berubahnya fungsi ruang dan bertambahnya ruang – ruang baru terbentuk akibat bertambahnya anggota keluarga dan kebutuhan keluarga atau anggota masyarakat Desa Adat Penglipuran.

Gambar 6. Keterkaitan Ruang-Ruang Dalam Pemukiman Dengan Sistem Kepercayaan

Dwijendra, N.K.A. 2003. “Perumahan Dan Permukiman Tradisional Bali.” Jurnal Permukiman “Natah” 1 (1): 8–24.

Fray. 2013. Arsitektur Tradisional Bali. http://www.scribd.com/doc/25389132/Arsitektur-Tradisional-Bali diakses tanggal 2 Februari 2018 jam 20.00 wita

Gelebet, I. N. dkk. 1986. Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Denpasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Hendropuspito 1989. “Sosiologi Sistematik” mendefinisikan bahwa struktur sosial adalah skema penempatan nilainilai sosiobudaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai dengan berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan masing-masin”. Jakarta.

Ngoerah, I G.N.G. 1981. “Laporan Penelitian Inventarisasi Pola-Pola Dasar Arsitektur Traditional Bali. Ujung Pandang: Dirjen Pembinaan dan P3M Dirjen Dikti, Depdikbud”, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

Pritchard, E. 1951. “Social Anthropology”. University of California Libraries. London.

Radclife-Brown. 1940. “On Social Structure A. R. Radcliffe-Brown.” The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Vol. 70, N.

Sugiyono. 2010. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”.

Bandung:Alfabeta.

Sulistyawati, dkk. 1985. “Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Rumah Tradisional Bali di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan”. Denpasar: P3M Universitas Udayana

Winarta, I.W., dan I. M. A. D. 2018. “Ruang Aktivitas Perempuan Dalam Arsitektur Vernakular Gunungsari, Tabanan, Bali.” Jurnal Arsitektur Lansekap 4 (1):111. https://doi.org/10.24843/jal.2018.v04.i01.p14.

JAL | 130

Discussion and feedback