PENDEKATAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT / COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA WISATA LUMAJANG, KABUPATEN BANDUNG

on

PENDEKATAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT / COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA WISATA LAMAJANG, KABUPATEN BANDUNG

Nurul Asyifa

Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan, Institut Teknologi Bandung Email : nurasyf@gmail.com

Ricky Karya Pratama

Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan, Institut Teknologi Bandung Email : rickykpratama@gmail.com

Isabella Fitria Andjanie

Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan, Institut Teknologi Bandung Email : Isabella.andjanie@gmail.com

Alhilal Furqan

Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan, Institut Teknologi Bandung Email : a.furqan@sappk.itb.ac.id

ABSTRACT

One of the challenges in realizing community-based tourism villages is the lack of experience among local communities in the development and management of tourism activities. Therefore, a comprehensive approach based on Community-Based Tourism (CBT) is needed. Lamajang Tourism Village, known for its cultural tourism potential, is currently developing its natural tourism. This research aims to assess and evaluate the readiness of community participation in managing tourism potential to become a quality, attractive, and sustainable tourism product. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques involve field observations, interviews with various tourism stakeholders and local community figures, as well as analysis of policy documents from the local government of Bandung Regency. The assessment framework and indicators used in this study are based on the "Handbook on Community-Based Tourism: How to Develop and Sustain CBT". This research generates several conclusions and recommendations, including the need for evaluation and optimization at various stages of the CBT approach to advance Lamajang village, which is still considered an emerging tourism village, towards a developing/prospering tourism village.

Keywords: community based tourism; indigenous village cikodang; Lamajang Village; tourism village.

Pendahuluan

Potensi wisata di Desa Lamajang mencakup berbagai macam aktivitas, seperti pemandangan alam, situs-situs budaya dan sejarah, kuliner tradisional, dan kegiatan budaya lokal seperti upacara adat. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi untuk mengembangkan homestay dan penginapan lainnya yang berbasis masyarakat, sehingga wisatawan dapat merasakan pengalaman yang autentik dan merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Keberadaan desa wisata Lamajang sendiri berkembang karena adanya kampung adat Cikondang yang lebih dahulu dikenal akan warisan budaya benda berupa kampung adat dan tak benda seperti upacara adat. Sejak tahun 2011 desa wisata Lamajang mulai mengembangkan atraksi wisata berbasis alam. Namun demikian, potensi wisata di Desa Lamajang belum optimal dimanfaatkan. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di desa ini. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan model pengembangan pariwisata yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya wisata yang ada di lingkungannya. Konsep ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pemasaran produk wisata. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan potensi wisata yang ada.

Pemerintah Indonesia sendiri menginisiasi pengembangan desa wisata sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pada tahun 2010-2014. Program ini bermaksud menjadikan sumber daya alam dan budaya lokal sebagai potensi pariwisata daerah dan masyarakat lokal sebagai subjek utama kegiatan pariwisata tersebut. Model pengembangan dan pengelolaan destinasi ini disebut dengan pariwisata berbasis komunitas lokal (Manaf dkk., 2018). Dalam konteks Desa

Lamajang, penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat membuka peluang pengembangan wisata yang lebih berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, diharapkan dapat tercipta interaksi yang baik antara wisatawan dan masyarakat lokal, keterlibatan dan kontrol masyarakat yang kuat atas pengelolaan dan pengembangan pariwisata (Yanes et al., 2019). Selain itu, konsep ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta budaya lokal yang ada di Desa Lamajang.

Dalam pelaksanaannya, pariwisata berbasis masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Tantangan dalam mewujudkan desa wisata berbasis komunitas adalah kurangnya pengalaman masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, serta ketergantungan mereka pada keahlian aktor-aktor eksternal lainnya (Tolkach & King, 2015), sehingga perlu dilakukan pendekatan berbasis Community Based Tourism (CBT) yang komprehensif. Manfaat dari pendekatan CBT ini antara lain dapat membantu komunitas lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan memberikan kesempatan pendidikan (Hamzah & Khalifah, 2009). penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kesiapan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi wisata menjadi produk wisata yang berkualitas, atraktif dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Pariwisata

Partisipasi tidak hanya tentang mencapai distribusi sumber daya material yang lebih efisien dan lebih merata, namun partisipasi juga berperan dalam berbagi pengetahuan dan transformasi proses pembelajaran itu sendiri dalam melayani pengembangan diri masyarakat (Connell, 1997). Tujuan partisipasi adalah redistribusi

kekuasaan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendistribusikan kembali manfaat dan biaya secara adil (Arnstein, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata merupakan sebagai suatu proses yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik itu pejabat pemerintah daerah, warga setempat, arsitek, pengembang, pelaku bisnis, dan perencana dengan sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan dilakukan bersama (Haywood, 1988). Paradigma pembangunan baru yang berlandaskan keberlanjutan memperkenalkan prinsip-prinsip yang mendukung dan mendorong swadaya, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat (Yanes et al., 2019). Konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, pemberdayaan, transparansi, keadilan, pemerataan, dan kesetaraan diintegrasikan ke dalam peraturan nasional dan strategi pembangunan (UNWTO, 2005). Terdapat beberapa tujuan dalam perencanaan pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

-

1. Untuk mengidentifikasi kemungkinan dan pilihan tentang masa depan pariwisata dalam masyarakat.

-

2. Untuk memeriksa setiap kemungkinan dengan hati-hati terhadap dampak yang mungkin terjadi.

-

3. Memasukkan ke dalam proses perencanaan preferensi nyata dari orang-orang dalam komunitas yang kehidupan dan lingkungan rumahnya dipengaruhi oleh keputusan yang diambil.

Pariwisata Berbasis Masyarakat

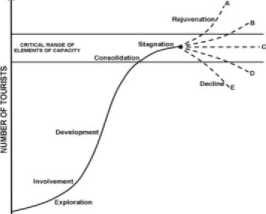

Perkembangan pariwisata berubah dari waktu ke waktu. Butler (1980) mengusulkan konsep tourism area life cycle (TALC) untuk menggambarkan evolusi pariwisata. Siklus ini merepresentasikan evolusi perkembangan pariwisata mulai dari tahap eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, hingga penurunan/peremajaan. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan secara teratur, masyarakat lokal mulai menyediakan fasilitas dan layanan dalam tahap

keterlibatan. Karena semakin banyaknya wisatawan berkunjung, masyarakat mulai terganggu oleh perilaku wisatawan dan muncul ketidakpuasan dengan kegiatan pariwisata. Perbedaan perspektif antar pemangku kepentingan menyebabkan diperlukannya manajer destinasi untuk mengidentifikasi tahap pengembangan pariwisata dan merencanakan serta mengelola sumber daya destinasi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat (Lundberg, 2015; Ngo et al., 2018). Masyarakat lokal merupakan pemangku kepentingan utama dalam pengembangan pariwisata, persepsi masyarakat lokal merupakan penentu apakah pembangunan akan berhasil atau tidak, dukungan masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata merupakan dukungan tertinggi selama tahap pengembangan sehingga membantu manajer destinasi untuk mengembangkan strategi keberlanjutan dan membuat keputusan (Diedrich & García-Buades, 2009; Rodriguez & Torrez, 2008; Kruczek et al., 2018; Long et al., 1990).

Secara internasional, sektor ekonomi pariwisata didominasi oleh usaha kecil yang menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan wisatawan yang berkunjung. Community based tourism (CBT) merupakan bentuk pariwisata yang berupaya memberdayakan masyarakat untuk mengelola pertumbuhan pariwisata dan mencapai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, dan mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, CBT tidak hanya melibatkan kemitraan antara bisnis pariwisata dan masyarakat untuk memberikan manfaat bagi keduanya, namun melibatkan dukungan masyarakat dan eksternal untuk usaha pariwisata kecil, yang berkomitmen memberikan dukungan bagi proyek masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama (The ASEAN Secretariat, 2016). Konsep CBT ini melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan serta pelestarian lingkungan dan budaya asli suatu daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari masyarakat lokal yang diperoleh dari peningkatan kegiatan pariwisata (Setyaningsih, 2010). CBT mencakup pengembangan produk wisata yang dijalankan

dan dimiliki oleh masyarakat setempat, seperti homestay, wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata alam. Pada umumnya, CBT menghindari pengembangan pariwisata yang besar dan mendorong pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Mowforth & Munt, 2015).

Pada tahap awal pengembangan CBT, kondisi biofisik lingkungan dan implikasi manajerialnya untuk pengembangan pariwisata masa depan harus diselidiki (Sebastian & Rajagopalan, 2009; Teh & Cabanban, 2007). Melalui perencanaan dan pengelolaan, CBT dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, meningkatkan rasa hormat terhadap budaya lokal, dan mempertahankan keanekaragaman hayati (Gurung & Seeland, 2008; Lepp, 2007; Sebastian & Rajagopalan, 2009). Menurut the ASEAN Secretariat (2016) terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan CBT, antara lain:

-

1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan pengelolaan yang transparan

-

2. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait

-

3. Mendapatkan reputasi yang diakui oleh otoritas terkait

-

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan harkat dan martabat manusia

-

5. Mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan

-

6. Meningkatkan hubungan dengan ekonomi lokal dan regional

-

7. Menghormati budaya dan tradisi setempat

-

8. Berkontribusi pada konservasi sumber daya alam

-

9. Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan memperkuat interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan

-

10. Bertujuan mendapatkan kemandirian finansial

Okazaki (2008) menyatakan bahwa terlepas dari hambatan implementasi pendekatan CBT masih merupakan tindakan terbaik karena beberapa alasan.

Pertama, isu-isu lokal memiliki pengaruh langsung pada pengalaman wisatawan, feedback dari penduduk setempat menghasilkan perilaku berselisih dengan wisatawan. Dengan demikian, lingkungan wisata harus diciptakan selaras dengan iklim sosial, dimana penduduk akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata dan tidak menjadi korban. Kedua, citra kepariwisataan didasarkan pada aset masyarakat lokal, tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga lingkungan alam, infrastruktur, fasilitas dan acara khusus atau festival. Oleh karena itu, kerjasama komunitas lokal sangat penting untuk mengakses dan mengembangkan aset ini secara tepat. Ketiga, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai motor penggerak untuk melindungi lingkungan alam dan budaya masyarakat sebagai produk pariwisata, sekaligus mendorong pendapatan terkait pariwisata yang lebih besar. Keempat, karena industri pariwisata peka terhadap kekuatan internal dan eksternal, banyak rencana pengembangan pariwisata seringkali hanya dilaksanakan sebagian atau tidak sama sekali. Selain itu, bahkan yang diterapkan sepenuhnya pun tidak selalu berkelanjutan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kelayakan dan umur panjang proyek, semua rencana harus dikaitkan dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Step Developing & Sustaining Community Based Tourism

Berdasarkan Handbook on Community Based Tourism “How to Develop and Sustain CBT serta hasil analisis studi kasus dalam penelitian yang dilakukan Nair & Hamzah (2015), diperoleh 9 langkah rekomendasi mengenai bagaimana mengembangkan serta mempertahankan pariwisata berbasis masyarakat. Furqan, A (2023) merekomendasikan satu langkah tambahan yang dapat melengkapi dan menjadi langkah pertama dalam pengembangan & keberlanjutan CBT. Langkah-langkah dalam mengembangkan serta mempertahankan pariwisata berbasis masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

-

1. Step 1: Mengidentifikasi potensi lokasi dan komunitas

-

a. Analisis Spasial

Analisis spasial ini meliputi interaksi spasial, jaringan dan konektivitas, serta pola spasial.

-

b. Analisis Sosial dan Komunitas

Analisis sosial dan komunitas ini meliputi social inventory, budaya lokal, mata pencaharian masyarakat lokal, serta kearifan lokal.

-

2. Step 2: Menilai kebutuhan dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan pariwisata

-

a. Mengajukan pertanyaan yang tepat

Pertanyaan-pertanyaan ini antara lain mengenai apa sumber mata pencaharian masyarakat saat ini, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini, bagaimana prospek jangka panjang dari sumber penghidupan mereka saat ini, apakah mereka merasa puas dengan keadaan sosial ekonomi mereka saat ini, serta apakah masyarakat menginginkan adanya perubahan.

-

b. Menentukan peran pariwisata

Mendiskusikan peran pariwisata kepada masyarakat lokal merupakan hal yang penting. Pariwisata dapat berperan sebagai sumber mata pencaharian alternatif dan pemasukan yang menguntungkan, pariwisata juga berperan sebagai alat untuk mendukung upaya konservasi, selain itu pariwisata dapat berperan sebagai “training ground” untuk partisipasi dalam sektor ekonomi lainnya di masa mendatang.

-

c. Melakukan analisis situasi

Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, selanjutnya adalah melakukan analisis situasi terhadap sikap, keprihatinan, dan aspirasi masyarakat.

-

3. Step 3: Edukasi dan Persiapan Komunitas untuk Kegiatan Pariwisata

-

a. Mengidentifikasi Kegiatan Pariwisata Yang Potensial Untuk Dikembangkan Dan Dipromosikan

Mengidentifikasi sumber daya dan kegiatan di dalam desa yang akan menarik bagi wisatawan dapat dilakukan pada lokakarya. Lokakarya ini berbentuk brain storming exercise.

-

b. Mengembangkan Keterkaitan Dengan Atraksi Wisata Sekitarnya

Pengadaan lokakarya lanjutan untuk menentukan bagaimana desa dapat diposisikan dan dikemas sebagai bagian dari koridor destinasi wisata yang menarik.

-

c. Menyelenggarakan Lokakarya Keterlibatan Berbagai Bagian Masyarakat

Pengadaan lokakarya lain yang dilakukan untuk menentukan peran berbagai bagian masyarakat, seperti pelatihan guide, penampil budaya, kerajinan tangan, hingga katering.

-

d. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Masyarakat harus mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang harus dipenuhi dalam lokakarya lanjutan.

-

e. Mengembangkan dan Melaksanakan Modul Pelatihan Lanjutan

Pada saat masyarakat sudah nyaman dengan konsep demand and supply dalam pariwisata, maka masyarakat siap untuk diberikan paparan dan pelatihan yang lebih terstruktur.

-

4. Step 4: Mengidentifikasi dan Menetapkan Kepemimpinan / Local Champion

Kehadiran seorang pemimpin dapat menjadi salah satu faktor dari keberhasilan Community Based Tourism. Kelangsungan jangka panjang dari proyek pariwisata bergantung pada rasa kepemilikan dan dukungan dari masyarakat setempat.

-

5. Step 5: Persiapan & Pengembangan Organisasi Komunitas

Pemimpin atau local champion harus berusaha untuk membentuk organisasi masyarakat yang mampu merencanakan, mengoperasikan, dan mempromosikan proyek CBT. Tahapan yang berkembang dalam siklus produk proyek CBT memerlukan struktur organisasi yang berbeda:

-

a. Tourism product life cycle

-

b. Mengidentifikasi peran organisasi CBT

-

6. Step 6: Pengembangan Kemitraan

Seiring berkembangnya proyek CBT, memperluas segmen pasar sangatlah penting. Inti dari upaya dalam meningkatkan daya saing adalah pembentukan kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama.

-

7. Step 7: Mengadopsi Pendekatan Terintegrasi

Pariwisata sebagai pendorong pembangunan terbukti efektif terutama jika diintegrasikan dengan baik ke dalam strategi dan pendekatan pembangunan secara keseluruhan.

-

8. Step 8: Perencanaan dan Design Quality Product

Setelah merumuskan kerangka umum pengembangan pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya, langkah selanjutnya adalah merencanakan potensi produk pariwisata secara komprehensif. Beberapa tahapan yang diperlukan antara lain:

-

a. Pengembangan produk

-

b. Manajemen destinasi

-

c. Interpretasi dan komunikasi

-

d. Kualitas Pelayanan

-

9. Step 9: Mengidentifikasi Permintaan Pasar dan Mengembangkan Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran CBT harus dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

-

a. Mencocokkan Produk dengan Segmen Pasar yang Potensial

-

b. Pemahaman The Channels of Distribution

-

c. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komuniasi sebagai alat promosi

-

d. “Piggyback Riding” antara Tour Operator & Pengelola Destinasi

-

e. Organisasi CBT untuk mendirikan In-house Travel Agency

-

f. Memanfaatkan Sertifikasi Penghargaan untuk Membentuk Branding

-

10. Step 10: Implementasi dan Pemantauan Kinerja

Pelaksanaan proyek adalah kegiatan lain yang dapat memberdayakan masyarakat setempat. Masyarakat setempat juga dapat berpartisipasi aktif dalam tahap pelaksanaan dengan ikut terlibat dalam pembangunan fasilitas pariwisata. Meskipun masa konstruksi mungkin memakan waktu lebih lama, masyarakat setempat akan diberdayakan dan akan memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang ada dengan terlibat dalam proses konstruksi dari awal sampai selesai. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

-

a. Pembangunan Fasilitas Pariwisata - Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaannya

-

b. Monitoring Regular Kinerja

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode dengan pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah yang berkembang pada lokus penelitian. Proses dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, mengumpulkan data yang spesifik dari berbagai sumber dan menganalisis data serta menafsirkan data yang didapatkan (Creswell, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa instrumen penelitian, diantaranya studi literatur yakni pengumpulan data melalui media, jurnal, dokumen. Selain itu, dilakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan, melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Wisata Lamajang yang meliputi Kepala Desa dan Ketua Pokja Desa Wisata yang menjabat di tahun 2023, Tokoh masyarakat Kampung Adat Cikondang Desa Lamajang serta perwakilan pemuda yang juga merupakan pengurus dari Desa Wisata Lamajang. Framework dan indikator yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam analisis baik dengan wawancara dan observasi lapangan adalah dengan menggunakan pendekatan Community Based Tourism yang mengacu kepada “Handbook on Community Based Tourism: How to Develop and Sustain CBT” (Hamzah, P. A., & Khalifah, P. Z., 2009).

Hasil dan Pembahasan

How To Develop Community Based Tourism

Step 1: Mengidentifikasi potensi lokasi dan komunitas

Lokasi penelitian ini adalah Desa Wisata Lamajang yang merupakan salah satu pelopor Desa Wisata di Kabupaten Bandung. Desa Wisata Lamajang memiliki lingkup wilayah sesuai dengan batas administratif Desa Lamajang karena kegiatan desa wisata tersebut merupakan implementasi dalam upaya konservasi, pemanfaatan

sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Desa Lamajang berada di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 1.417,09 hektar yang berbatasan dengan Kecamatan Cimaung di sebelah Utara, Desa Pulosari di sebelah Selatan, Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pasir Jambu di sebelah Barat, serta Desa Tribaktimulya dan Kecamatan Cimaung di sebelah Timur. Akses untuk mencapai Desa Lamajang dari pusat Kota Bandung dapat ditempuh melalui Jalan Tol melalui Gerbang Tol Pasteur-Gerbang Tol Soreang dan Jalan Raya Banjaran – Soreang

yang akan langsung terhubung dengan Jalan Raya Bandung – Pangalengan dengan

total waktu tempuh sekitar enam puluh hingga sembilan puluh menit.

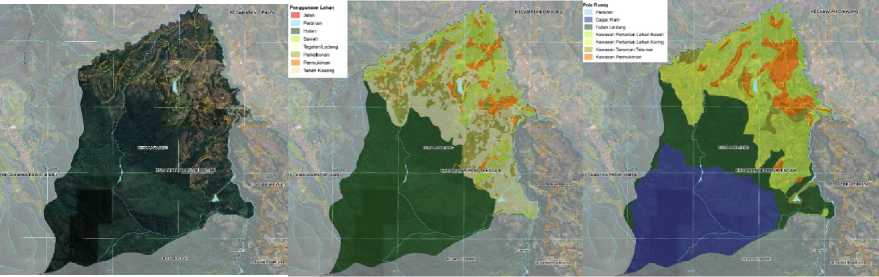

Gambar 1. Peta Administrasi, Peta Penggunaan Lahan, & Peta RTRW Desa Lamajang Sumber: Hasil Pengolahan Peta Dasar, Peta RTRW, & DPUTR Kab. Bandung, 2023

Gambar 2. Peta Aksesibilitas Desa Lamajang

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penggunaan lahan di Desa Lamajang berdasarkan peta dasar Kecamatan Pangalengan tahun 2019 yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung meliputi 708,29 hektar kawasan hutan, 317,89 hektar ladang hortikultura, 165,71 hektar lahan sawah, 146,84 hektar perkebunan, 63,07 hektar permukiman perdesaan dan sisanya 15,28 hektar merupakan perairan serta utilitas dan lahan kosong. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa bentang alam di Desa Wisata Lamajang masih didominasi oleh hutan dan budidaya primer seperti pertanian. Mengacu kepada kebijakan pemerintah daerah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2042, Desa Lamajang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) untuk menyangga kegiatan budidaya agropolitan dan permukiman bagi Kecamatan Pangalengan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Bandung.

Desa Lamajang merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pangalengan. DPD Pangalengan memiliki berbagai daya tarik wisata salah satunya kawasan Situ Cileunca yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan potensi pengembangan jasa akomodasi penginapan dan investasi kegiatan perdagangan jasa seperti restoran, café dan agribisnis. Hal tersebut menjadi peluang untuk Desa Lamajang sebagai desa wisata yang menjadi pintu masuk DPD Pangalengan. Selain itu, bangkitan perjalanan pariwisata dari Kota Bandung (pusat pemerintahan, perdagangan jasa, pendidikan dan permukiman perkotaan), wilayah Bandung Timur (pusat kegiatan permukiman dan industri), serta kawasan perkotaan Soreang terpadu (pusat pemerintahan, permuikiman dan perdagangan jasa) dapat menjadi modal untuk pengembangan Desa Wisata Lamajang. Meskipun demikian, ada ancaman tersendiri dengan adanya program reaktivasi Rel Kereta Bandung – Ciwidey dalam mendorong pertumbuhan Kawasan DPD Pacira (Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali) sebagai destinasi pariwisata unggulan di Bandung Selatan. Jarak yang cukup dekat dengan Desa Lamajang dan DPD Pangalengan membuat DPD Pacira menjadi pesaing yang sangat kuat dalam menarik kunjungan wisata.

Step 2: Menilai kebutuhan dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan pariwisata

Mata pencaharian penduduk Desa Lamajang didominasi oleh pekerja di sektor pertanian dengan komposisi meliputi 26,30% penduduk petani, 61,31% menjadi buruh tani, 10,36% penduduk merupakan pengrajin industri rumah tangga dan 0,95% penduduk adalah peternak ayam dan domba. Pekerjaan tersebut dipengaruhi oleh faktor orang tuanya terdahulu yang memiliki aset kepemilikan rata-rata berupa lahan sawah. Meskipun demikian, pertanian mulai dijadikan komponen kegiatan dalam paket wisata di Desa Wisata Lamajang. Desa Lamajang memiliki tanah yang sangat subur, dengan morfologi kawasan yang bervariasi sehingga cocok untuk kegiatan budidaya pertanian sawah, hortikulura, hingga kebun kopi dan tanaman tahunan yang berada pada dataran tinggi. Dukungan dari alam tersebut membuat kegiatan

agropolitan menjadi potensi untuk pengembangan wisata edukasi yang sudah

ditawarkan oleh Desa Wisata Lamajang.

Gambar 3. Potensi Agropolitan Desa Lamajang

Sumber: Observasi Lapangan, 2023

Alasan utama ditetapkanya Desa Lamajang sebagai desa wisata adalah karena keberadaan Kampung Adat Cikondang yang mempunyai keunikan serta nilai budaya lokal. Di Kampung Adat Cikondang, nilai budaya dan tradisi turun temurun masyarakat leluhur Sunda masih sangat kental. Di Kampung Adat Cikondang terdapat beberapa elemen yang menjadi sumber nilai budaya diantaranya meliputi rumah adat Cikondang, hutan larangan, makam adat, kebun adat, sawah adat, Saung Lisung sebagai tempat menumbuk beras dan Bale Paseban yang menjadi tempat berkumpul masyarakat adat Cikondang. Kampung adat Cikondang sudah ada sekitar 370 tahun dimana jumlah rumah pada awal adanya kampung tersebut adalah

sebanyak 60 rumah. Akan tetapi, terjadi kebakaran hebat pada tahun 1942 yang menyebabkan kampung tersebut terbakar habis dan hanya menyisakan satu rumah saja.

Terdapat warisan budaya filosofis bagi masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola rumah adat Cikondang seperti “Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Bentuk, ukuran, tidak boleh berubah,” yang memiliki makna bahwa kita perlu bersyukur atas pemberian tuhan. Larangan-larangan dan amanat leluhur yang dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar, tujuannya adalah agar semua budaya dan alam peninggalan leluhur dapat terjaga dan lestari. Keunikan-keunikan serta cerita mengenai kampung adat Cikondang tersebut membuat Desa Lamajang diminati wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung. Seiring berjalanya waktu, kegiatan pariwisata terus berjalan di Desa Lamajang. Meskipun demikian, bisa jadi sumber pendapatan baru untuk masyarakat Desa Lamajang, tetapi jangan sampai menggeser nilai budaya serta tidak menghilangkan apa yang dimiliki saat ini (Abah

Anom, 2023).

Gambar 4. Kampung Adat Cikondang

Sumber: Google Image, 2023

Keterlibatan masyarakat dalam acara ritual adat Cikondang yang dilaksanakan setiap tahun menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pengunjung yang hadir untuk melihat dan mengikut acara ritual tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Hal-hal yang menjadi perhatian wisatawan dalam kegiatan ritual adat meliputi:

-

1. Ritual Adat Cikondang

Ritual adat di Kampung Cikondang merupakan bentuk syukur / acara syukuran atas rezeki yang telah dilimpahkan untuk masyarakat (termasuk hasil bumi dan air). Macam-macam ritual adat di Kampung Cikondang:

-

a. Wuku Taun, dilakukan setiap tanggal 1-14 Muharam dan ditutup pada 15 Muharam dengan tasyakuran dan doa bersama. Biasanya, masyarakat sekitar akan membuat ratusan tumpeng untuk dimakan bersama, yang dibuat dari beras hasil panen sawah adat.

-

b. Hajat Paralon, merupakan acara syukuran atas melimpahnya air untuk konsumsi masyarakat, salah satunya dilakukan di mata air di belakang rumah adat.

-

c. Hajat Solokan, dilakukan pada tanggal akhir bulan Muharam sebagai bentuk rasa terima kasih pada alam atas aliran solokan yang menghidupi kampung-kampung yang dialirinya termasuk untuk kegiatan pertanian.

Gambar 5. Ritual Adat Cikondang

Sumber: Dokumentasi Pengurus Desa Wisata Lamajang, 2023

-

2. Makanan Khas Adat Cikondang

Makanan khas adat Cikondang dibuat dan disajikan untuk dibagikan dan dimakan bersama masyarakat saat dilakukan ritual-ritual adat contohnya seperti tumpeng. Bahan baku makanan merupakan hasil bumi dari sawah adat (hasil panen ½ untuk modal garap sawah dan ½ untuk kegiatan ritual) ada pula pemberian masyarakat dan tamu. Makanan-makanan tersebut dibuat dengan bahan bahan alami tanpa bahan kimia dan pengawet.

-

3. Kesenian Tradisional

Kampung Adat Cikondang melestarikan kesenian-kesenian tradisional Sunda

meliputi alat musik Karinding, kesenian Dogdog Reog, kesenian Singa Depok, Pencak Silat, seni Tarawangsa (media rasa syukur atas kembali melimpahnya panen padi)

dan seni Beluk (syair sunda yang sering dilakukan saat acara hajatan dan menyambut

kelahiran bayi).

-

1. Kampung Adat Cikondang

-

2. FajarAlam

-

3. Batu Eon

-

4. Bukit Eon Camping Ground

-

5. Rafting Desa Lamajang

-

6. Wisata Kopi Saung Gadognambru

-

7. Edukasi Pengolahan Sampah

-

8. Rencana Wisata Edukasi

-

9. Villa dan Penginapan

-

10. Curug Cisadawindu

-

11. PLTAPlenganLamajang

-

12. EdukasiMenanamPadi

Gambar 6. Peta Sebaran Potensi Wisata Desa Lamajang

Sumber: Observasi Lapangan, 2023

Kesiapan Desa Wisata Lamajang untuk kepariwisataan terlihat dengan adanya kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi lokal serta sebagai upaya konservasi terhadap alam. Sumber daya air Desa Lamajang berasal dari mata air, serta air permukaan dari Sungai Cisangkuy yang berasal dari Gunung Tilu. Pemanfaatan air digunakan untuk pemenuhan keperluan sehari-hari, serta untuk pengairan sawah, kebun dan ladang masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), masyarakat sudah memanfaatkan aliran sungai Cisangkuy untuk kegiatan wisata seperti rafting, meskipun saat ini sedang vakum karena ada kendala dalam pengelolaan. Hal tersebut mendorong seluruh elemen di Desa Lamajang untuk

menjaga sumber air mereka karena ketergantunganya terhadap air yang tersedia. Berikut ini merupakan sebaran potensi dan fasilitas pendukung wisata di Desa Lamajang.

Step 3: Edukasi dan Persiapan Komunitas untuk Kegiatan Pariwisata

Dalam upaya mendukung keberlanjutan dan pengembangan Desa wisata

Lamajang, Pemerintah daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata serta akademisi telah menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis untuk pengurus desa wisata dan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa workshop mengenai interpretasi seni budaya, pendampingan pokdarwis, pelatihan promosi souvenir, dan kegiatan-kegiatan pelatihan serta sosialisasi untuk masyarakat dalam

pengembangan desa wisata. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bertujuan untuk

mengedukasi masyarakat bahwa kehadiran pariwisata tidak akan mengganggu

kegiatan bertani sebagai basis kegiatan lokal, melainkan dapat menjadi salah satu

kegiatan berwisata yakni wisata edukasi menanam padi, wisata kopi, dan sebagainya

serta upaya pelestarian budaya di desa Lamajang.

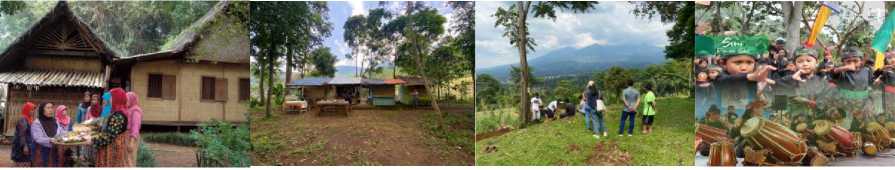

Gambar 7. Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Desa Wisata Lamajang

Sumber: Observasi Lapangan, 2023

Step 4: Mengidentifikasi dan Menetapkan Kepemimpinan / Local Champion

Kepemimpinan dan organisasi sangat menentukan keberhasilan CBT. Langkah ini secara sistematik berada pada tahap akhir di lima langkah pengembangan CBT dimana merupakan langkah yang krusial menuju keberlanjutan jangka panjang. Di Desa Wisata Lamajang sendiri, Ketua Pokja Desa Wisata yang menjabat teridentifikasi

sebagai Local Champion/Leader karena dedikasi, komitmen dan semangatnya dalam menggerakkan kegiatan pariwisata di desa wisata Lamajang seperti mengambil langkah Menginisiasi pembangunan objek wisata Fajar Alam sebagai pengembangan atraksi wisata Desa Lamajang dengan dana swadaya karena kurangnya alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk desa wisata Lamajang. Selain itu pengalaman ketua Pokja Desa Wisata yang menjabat sudah lebih dari 11 tahun terlibat dalam pengelolaan desa wisata Lamajang serta kontribusi dalam pengajuan desa Lamajang untuk masuk ke daftar 50 desa wisata kabupaten bandung ditahun 2011 menjadikan ketua Pokja menjadi tokoh yang paling kompeten untuk memimpin kepengurusan desa wisata. Namun, kedudukan dan posisi Ketua Pokja Desa Wisata masih dianggap lemah karena pelibatannya dalam kepengurusan perangkat desa yang belum optimal sementara hal pokok dalam mendapatkan dukungan berkelanjutan dari komunitas adalah kehadiran seorang pemimpin yang kuat dan dihormati (Hamzah, P. A., & Khalifah, P. Z., 2009).

Step 5: Persiapan & Pengembangan Organisasi Komunitas

-

1. Tourism Product Cycle

Stage 1: Community Organization in Initial Phase of CBT

Dari awal ditetapkannya sebagai desa wisata rintisan di tahun 2011 hingga SK penetapan terbaru di tahun 2022, status desa masih tergolong rintisan. Daya saing desa Lamajang sebagai desa wisata cukup rendah, dibandingkan dengan desa wisata lain seperti Desa Baros yang baru ditetapkan namun sudah lebih berkembang dan desa Alam Endah yang ditetapkan bersamaan dengan desa Lamajang sebagai desa wisata di tahun 2011 kini sudah tergolong desa wisata Maju. Apabila digambarkan menggunakan model tourism life cycle, desa wisata lamajang berada pada tahap pengembangan/ development yang tidak begitu progresif sejak tahun 2011, salah satu penyebabnya antara lain adalah organisasi desa wisata yang kurang terlihat peran dan kinerjanya, hal ini diperkuat dengan pemaparan pengurus desa wisata terkait

kurangnya sinergisme antara pemerintah desa, pokja desa wisata, pemuda karang

taruna dan kelompok PKK dalam pengelolaan desa wisata.

TIME

Gambar 8. Tourism area life cycle model

Sumber: Butler (1980); Alhilal Furqan (2021)

Stage 2: Community Organization as CBT Project Matures

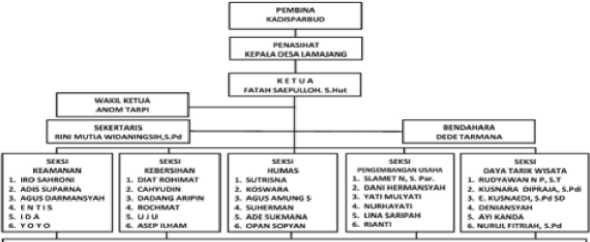

Dalam rangka pengembangan wisata alam untuk mendukung wisata budayanya, dalam membentuk kepengurusan, desa wisata Lamajang sudah melibatkan beberapa anggota dengan kompetensi di bidang pariwisata seperti di bidang travel agent. Hal ini mengindikasikan keseriusan kepengurusan tersebut dalam menetapkan target yang realistis dan upaya pencapaiaannya.

ANGGOTA

Gambar 9. Struktur Organisasi Desa Wisata Lamajang Sumber: Dokumen profil Desa Lamajang, 2023

-

2. Mengidentifikasi peran organisasi CBT

-

a. Empowering Women and Youths

Selain melibatkan kaum perempuan dan anak muda kedalam kepengurusan

Desa Wisata Lamajang, kontribusi kaum perempuan juga terlihat pada kegiatan

upacara adat. Selain itu pengurus Desa Wisata juga membuka peluang kaum perempuan untuk mem buka usaha di bidang kuliner. Keterlibatan pemuda desa Lamajang juga nampak pada beberapa kegiatan atraksi upacara adat dan juga

pengelolaan objek wisata di desa Lamajang seperti pengembangan area camping

ground di bukit eon.

Gambar 10. Keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan desa wisata

Lamajang

Sumber: Observasi Lapangan, 2023

-

b. Formulating a Common Vision but Realistic Targets

Kemauan pengurus desa wisata untuk terus belajar dengan mengikuti pelatihan, studi banding ke desa wisata yang dinilai sukses seperti desa wisata pongoh, penting sari dan nglanggeran serta desa wisata lain di kabupaten bandung seperti alam endah. Selain itu Desa Wisata Lamajang juga mencari bantuan profesional untuk membuat sebuah masterplan pengembangan desa wisata Lamajang kedepan yang memetakan potensi-potensi alam yang ada. Upaya perencanaan ini selain mengindikasikan tujuan dan target capaian yang realistis dapat menjadi pemantik semangat masyarakat untuk lebih berkontribusi dalam pengelolaan Desa Wisata Lamajang.

-

c. Nurturing an Anti-Handout Mentality

Ada stigma di masyarakat terhadap image "desa wisata" yang hanya untuk menarik anggaran bantuan dari pemerintah. Tidak ada alokasi dana yang cukup dari pemerintah desa untuk pengembangan desa wisata menjadi salah satu kendala pengembangan desa wisata Lamajang. Namun demikian pengurus desa wisata yang diprakarsai oleh ketua desa wisata meminjam sejumlah modal untuk mengembangkan salah satu objek wisata yaitu Fajar Alam sebagai pemasukan utama selain wisata budaya

How To Sustain Community Based Tourism

Step 6: Pengembangan Kemitraan

Dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang, dapat diidentifikasi bentuk kolaborasi antar stakeholder, yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan media, namun berdasarkan penuturan pengurus desa wisata, belum ada kolaborasi yang dilakukan dengan Non-Goverment Organisation (NGO), hal ini menjadi sebuah gap dalam membangun partnership. Sementara itu, keterlibatan Pemerintah dalam kolaborasi pengembangan desa wisata Lamajang antara lain dalam pengadaan serta edukasi terkait TPS3R oleh DLH Kabupaten Bandung, Pendampingan, Pelatihan desa wisata dan bantuan pengusunan masterplan oleh Disbudpar Kab. Bandung dan Prov. Jawabarat, Pengukuhan benda cagar budaya oleh Disdikbud kab. Bandung. Kemudian peran akademisi berupa pelatihan, pendampingan workshop, sosialisasi, pembuatan papan informasi dan video promosi oleh beberapa Perguruan Tinggi seperti UNPAS, UNISBA, UNPAR, dll. Dalam konteks bisnis, PT Indonesia Power yang memiliki beberapa lahan di desa Lamajang memberikan kesempatan untuk desa Wisata dalam pengelolaan beberapa tanah milik PT Indonesia Power untuk dipergunakan sebaik mungkin, sehingga Desa Wisata Lamajang mengubang fungsi lahan menjadi camping ground Fajar Alam. UMKM sekitar desa lamajang juga memanfaatkan kesempatan kerja sama dengan

menyediakan katering dan juga paket wisata. Desa Wisata Lamajang juga memanfaatkan kesempatan kerjasama dengan media promosi Pesona Indonesia yang

difasilitasi Kemenparekraf serta beberapa liputan acara TV Swasta.

Gambar 11. Bentuk kerjasama dengan PT Indonesia Power dan Pemerintah Kabupaten

Sumber: Observasi Lapangan, 2023

Step 7: Mengadopsi Pendekatan Terintegrasi

Pada tahap ini peran CBT teridentifikasi dari upaya integrasi dengan program konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata bertanggung jawab serta sektor ekonomi lainnya seperti:

-

1. Integrasi dengan Proyek Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan proyek konservasi atau pembangunan berkelanjutan

Pariwisata di desa lamajang digunakan untuk mengkompensasi hilangnya potensi pendapatan yang tidak dijual kepada pihak lain contohnya sumber daya air yang melimpah di desa lamajang. Langkah yang diambil desa Lamajang adalah memanfaatkan sumber daya air tersebut untuk wisata arung jeram dan air terjun. Selain itu masyarakat desa Lamajang juga mengolah limbah sampah rumah tangga pada TPS3R menjadi barang bernilai ekonomi seperti paving block dan menjadikan kegiatan pengolahan sampah tersebut menjadi bagian dari aktivitas wisata yang ditawarkan menjadi salah satu bagian dari paket wisata.

Gambar 12. Proses pembuatan paving block dari limbah dan sumber daya air

Sumber: Observasi Lapangan, 2023

-

2. Integration with Other Economic Sectors

Pariwisata dimanfaatkan menjadi sebuah“Training ground” bagi masyarakat

lokal untuk belajar dan menguasai keterampilan bisnis seperti mengelola operasi,

manajemen keuangan dan teknik pemasaran dan promosi dll. Keterampilan yang

dipelajari akan mempersiapkan mereka untuk melakukan proyek non-pariwisata

yang juga membutuhkan organisasi yang baik, pemahaman yang baik tentang

keterampilan bisnis dan interpersonal seperti pengolahan biji kopi, pembuatan

souvenir dan pemanfaatan sawah sebagai sarana wisata edukasi.

Gambar 13. Pengembangan usaha yang mengintegrasikan sektor pariwisata &

ekonomi

Sumber: Pengurus Desa Wisata Lamajang, 2023

Step 8: Perencanaan dan Design Quality Product

-

1. Pengembangan Produk

Berdasarkan hasil observasi potensi wisata dan wawancara dengan pengurus desa Lamajang, pengembangan produk yang dikembangkan di Desa Wisata Lamajang ini berfokus pada wisata budaya dan pendidikan serta alam.

-

2. Manajemen Destinasi

Penerapan praktik manajemen destinasi yang baik akan membantu menciptakan produk yang dapat memberikan pengalaman bagi wisatawan. Pengalaman tersebut antara lain:

-

a. Authenticity : Mengikuti ritual, menanam sawah, mengolah kopi

-

b. Educational : Wisata budaya & pendidikan, paket jelajah desa, study tour

c. Entertaining

: Seni beluk pupuh sunda

-

d. Enjoyment : Camping di Fajar Alam, Camping Ground Bukit Eon, Arung jeram

-

e. Memorable : Aktivitas berkemah, menanam padi, wisata kopi, menyaksikan

ritual

-

3. Interpretasi dan Komunikasi

Kegiatan interpretasi serta komunikasi di desa wisata banyak menggunakan penjelasan langsung dari masyarakat lokal (oral presentation). Sementara penggunaan visual interpretation masih minim (hanya berupa papan informasi bantuan dari pemerintah/akademisi).

-

4. Kualitas Pelayanan

Untuk peningkatan service quality di desa ini Disparbud masih banyak membantu dalam hal pemberian pelatihan dan sosialisasi berupa bimtek kepada front liners desa wisata Lamajang, seminar karang taruna, workshop seni budaya, pelatihan promosi souvenir serta studi komparasi ke desa wisata maju. Beberapa produk dari Desa Wisata Lamajang terdiri dari kerajinan, makanan, kopi, alat musik (karinding), hingga paving block. Produk-produk ini dijual oleh masyarakat dan bisa dibeli wisatawan di saung dan minimarket yang ada di Desa Lamajang. Untuk penjualan kopi landeuh dikelola oleh karang taruna, kopi landeuh ini dijual dengan packaging sachet dan juga botol.

Gambar 14. Produk Desa Wisata Lamajang

Sumber: Hasil Observasi, 2023

Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penilaian kualitas produk pariwisata menggunakan product inventory matrix. Matriks ini dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu keunikan, aktivitas, aksesibilitas dan konektivitas, fasilitas dasar, fasilitas interpretasi, fasilitas akomodasi, pemeliharaan, kualitas pelayanan, pemasaran dan promosi. Berikut merupakan penilaian product inventory matrix pada desa wisata Lamajang.

Tabel 1. Product Inventory Matrix

|

No. |

Components |

Subcomponents |

1 2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

Uniqueness |

Iconic |

5 | |||

|

Popularity |

4 | |||||

|

2 |

Activities |

Variety |

4 | |||

|

Quality |

4 | |||||

|

3 |

Accessibility & |

Road Access |

2 | |||

|

connectivity |

Public Transport |

2 | ||||

|

Signboard |

4 | |||||

|

4 |

Basic Facility |

Parking |

2 | |||

|

Visitor Information Center |

3 | |||||

|

Toilet |

4 | |||||

|

Food Outlet |

3 | |||||

|

Souvenir Outlet |

3 | |||||

|

Internal Signage |

4 | |||||

|

5 |

Interpretation Facilities |

Interpretation Center |

4 | |||

|

Exhibition Materials |

4 | |||||

|

Specific Site Brochure |

3 | |||||

|

6 |

Accomodation Facilities |

Homestay |

4 | |||

|

Camping Site |

5 |

|

7 |

Maintenance Physical Structure 4 Cleanliness 4 Landscaping 4 |

|

8 |

Service Quality Front Desk 1 Guiding 4 Security 2 |

|

9 |

Marketing & Promotion Brochure 3 Guidebook 2 Website 2 |

Ket: 1 = Very Poor, 2 = Poor, 3 = Moderate, 4 = Good, 5 = Excellent

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Step 9: Mengidentifikasi Permintaan Pasar dan Mengembangkan Strategi Pemasaran

-

1. Mencocokkan Produk dengan Segmen Pasar yang Potensial

Desa wisata Lamajang memiliki produk berupa pariwisata budaya, edukasi dan outbound sehingga target market desa wisata ini adalah pelajar/mahasiswa, wisatawan budaya dan peminat ekowisata.

-

2. Pemahaman The Channels of Distribution

Desa Wisata Lamajang mempunyai potensi frequent visitor dari acara adat tahunan, selain itu pengurus desa wisata Lamajang membangun koneksi dengan sekolah-sekolah di kawasan kabupaten Bandung dan network dengan beberapa travel agent untuk memasarkan paket wisata kegiatan gathering / camping / outbond.

-

3. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komuniasi sebagai alat promosi

Desa wisata Lamajang menggunakan social media sebagai alat promosi yakni Instagram, tiktok, dan facebook, namun pemanfaatan media promosi tersebut belum optimal kemudian belum terdapat website untuk promosi desa wisata.

-

4. “Piggyback Riding” antara Tour Operator & Pengelola Destinasi

Tour operator dan ground handler merupakan masyarakat dari Desa wisata Lamajang ini sendiri, sehingga konsep piggyback riding ini tidak terjadi. Namun kepemilikan lahan fajar alam, bukit eon, dan batu eon merupakan milik Indonesia Power.

-

5. Organisasi CBT dalam mendirikan In-house Travel Agency

Meskipun kepemilikan aset wisata beberapa adalah milik pribadi seperti ibjek wisata arung jeram dan homestay, namun Desa wisata Lamajang menyediakan paket wisata yang cukup beragam dan terkoordinasi dengan cukup baik yang dikelola oleh masyarakat lokal sendiri, Paket wisata tersebut terdiri dari beberapa pilihan yang sudah termasuk konsumsi dan tour guide, seperti paket jelajah desa yang termasuk penampilan musik tradisional, kunjungan ke situs rumah adat cikondang, workshop pembuatan kerajinan tangan, dan agenda kuliner olahan khas dari cikondang. Selain itu terdapat juga paket wisata jelajah alam desa yang terdiri dari edukasi menanam padi, wisata kopi, kunjungan saung dan curug. Terdapat dua paket menginap yaitu Paket wisata camp fun yang menyediakan tenda, sleeping bag, terminal listrik, lampu, dan kayu bakar dan juga paket homestay.

-

6. Memanfaatkan Sertifikasi Penghargaan untuk Membentuk Branding

Desa wisata Lamajang merupakan ditetapkan sebagai salah satu desa yang termasuk di dalam 50 Desa wisata Kab. Bandung pada tahun 2011 dan pernah mendapatkan penghargaan akomodasi terbaik tahun 2014, namun setelah itu belum ada penghargaan dan prestasi yang diraih desa wisata Lamajang.

Step 10: Implementasi dan Pemantauan Kinerja

-

1. Pembangunan Fasilitas Pariwisata - Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaannya

Masyarakat Desa Wisata Lamajang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan fasilitas di desa. Keterlibatan kelompok karang taruna dalam kegiatan konstruksi pengembangan area camping ground di bukit Eon dapat menguatkan sense of ownership mereka terhadap Desa Wisata Lamajang.

-

2. Regular Monitoring Kinerja

Monitoring harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek CBT. Monitoring regular terhadap kinerja dapat mengukur efek pariwisata terhadap komunitas lokal, dimana mayoritas anggota komunitas merasakan bahwa kehadiran CBT dapat meningkatkan kebanggaan, rasa percaya diri, keahlian dalam berkomunikasi, keahlian khusus, serta pengetahuan umum.

Kesimpulan

Kelompok sadar wisata desa wisata Lamajang mulai beralih dari pengembangan wisata budaya kampung adat untuk lebih mendorong pengembangan wisata alam kawasan di sekitar fajar alam. Terlepas dari adanya konflik internal antara pengurus desa wisata dengan perangkat desa, berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anggota pengurus kelompok sadar wisata Desa Wisata Lamajang merasakan manfaat dari kegiatan pariwisata seperti meningkatkan pendapatan, kebanggaan, percaya diri, pengetahuan dan keahlian berkomunikasi.

Desa Wisata Lamajang masih tergolong Desa Wisata Rintisan sejak 2011 hingga 2022, meskipun penilaian hasil observasi dan wawancara pada tahap 1-10 mengindikasikan kesiapan desa wisata Lamajang untuk berkembang, namun perlu

dilakukan evaluasi dan optimalisasi pada beberapa tahap untuk dapat memajukan desa lamajang sebagai desa wisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Tahap-tahap Pendekatan CBT yang masih memerlukan

|

Optimalisasi dan Evaluasi | |

|

Step 5: Persiapan & Pengembangan Organisasi Komunitas |

Struktur organisasi desa wisata berbasis komunitas kurang terlihat peran dan kinerjanya, hal ini diperkuat dengan pemaparan pengurus desa wisata terkait kurangnya sinergisme antara pemerintah desa, pokja desa wisata, pemuda karang taruna dan kelompok PKK dalam pengelolaan desa wisata ditambah kurangnya alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan desa wisata Lamajang. Hal ini merupakan faktor penghambat yang terbesar dalam memajukan desa wisata Lamajang |

|

Step 6: Pengembangan Kemitraan |

Belum ada kolaborasi yang dilakukan dengan NGO |

|

Step 8: Perencanaan dan Design Quality Product |

Penggunaan visual interpretation masih perlu dioptimalkan |

|

Step 9: Mengidentifikasi Permintaan Pasar dan Mengembangkan Strategi Pemasaran |

Pemanfaatan media promosi belum optimal contohnya belum terdapat website untuk promosi desa wisata. |

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Ucapan Terima kasih

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., PhD. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan artikel ini dari awal hingga akhir. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada informan penelitian dan semua pihak yang telah membantu penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (2017). A ladder of citizen participation. Foundations of the Planning Enterprise: Critical Essays in Planning Theory: Volume 1, November 2012, 415–423. https://doi.org/10.4324/9781315255101-34

Butler, R. W. (1980). The Concept of A Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources Change on a remote island over half a century View project. Canadian Geographer, XXIV(1), 5–12.

https://www.researchgate.net/publication/228003384

Connell, D. (1997). Participatory development: An approach sensitive to class and gender. Development in Practice, 7(3), 248–259.

https://doi.org/10.1080/09614529754486

Diedrich, A., & García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. Tourism Management, 30(4), 512–521.

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.10.009

Gurung, D. B., & Seeland, K. (2008). Ecotourism in Bhutan Extending its Benefits to Rural Communities. Annals of Tourism Research, 35(2), 489–508.

https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.02.004

Hamzah, P. A., & Khalifah, P. Z. (2009). Handbook on Community Based Tourism “How to Develop and Sustain CBT.” In Apec (Vol. 7, Issue 5). http://dx.doi.org/10.1080/14724049.2015.1118108

Haywood, K. M. (1988). Responsible and responsive tourism planning in the community. Tourism Management, 9(2), 105–118. https://doi.org/10.1016/0261-5177(88)90020-9

Kruczek, Z., Kruczek, M., & Szromek, A. R. (2018). Possibilities of using the tourism area life cycle model to understand and provide sustainable solution for tourism development in the antarctic region. Sustainability (Switzerland), 10(1). https://doi.org/10.3390/su10010089

Lepp, A. (2007). Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 28, 876–885.

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.03.004

Long, P. T., Perdue, R. R., & Allen, L. (1990). Rural Resident Tourism Perceptions And Attitudes By Community Level Of Tourism. Journal of Travel Research, 28(3), 3–9. https://doi.org/10.1177/004728759002800301

Lundberg, E. (2015). The Level of Tourism Development and Resident Attitudes: A Comparative Case Study of Coastal Destinations. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(3), 266–294.

https://doi.org/10.1080/15022250.2015.1005335

Mowforth, M., & Munt, I. (2015). Tourism and Sustainability: Development, globalisation and new tourism in the Third World. Routledge.

Nair, V., & Hamzah, A. (2015). Article information: Succesful community-based tourism approach for rural destinations. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 7(5), 429–439.

Ngo, T., Lohmann, G., & Hales, R. (2018). Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: voices from the field. Journal of Sustainable Tourism, 26(8), 1325–1343.

https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1443114

Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. Journal of Sustainable Tourism, 16(5), 511–529. https://doi.org/10.2167/jost782.0

Rodriguez, J., & Torrez, J. (2008). Emerging markets mutual funds: Regional exposure and stock selection ability. Applied Financial Economics Letters, 4(1), 53–57. https://doi.org/10.1080/17446540701367477

Sebastian, L. M., & Rajagopalan, P. (2009). Socio-cultural transformations through tourism: a comparison of residents ’ perspectives at two destinations in Kerala, India. 6825(May). https://doi.org/10.1080/14766820902812037

Setyaningsih, W. (2010). Tipologi Kampung Wisata dengan Konsep Community-based Tourism (CBT). Unspress.

Teh, L., & Cabanban, A. S. (2007). Planning for sustainable tourism in southern Pulau Banggi: An assessment of biophysical conditions and their implications for future tourism development. 85, 999–1008.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.11.005

The ASEAN Secretariat. (2016). Asean Community Based. In Asean. www.asean.org

Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening Community-Based Tourism in a new resource-based island nation: Why and how? Tourism Management, 48, 386– 398. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.12.013

UNWTO. (2005). Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers.

Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., & Kim, S. Il. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. Sustainability (Switzerland), 11(9), 1–23. https://doi.org/10.3390/su11092506

Profil Penulis

Nurul Asyifa, S.T. menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Arsitektur di Universitas Riau pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung.

Ricky Karya Pratama, S.P.W. menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Nasional pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung.

Isabella Fitria Andjanie, S.T. menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Arsitektur di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung.

Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., PhD. merupakan dosen pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan S3 di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2019.

JUMPA Volume 10, Nomor 1, Juli 2023

253

Discussion and feedback