Struktur Komunitas Dan Preferensi Habitat Makrozoobentos Pada Kondisi Padang Lamun Yang Berbeda Di Kawasan Pantai Sanur Bali

on

JMRT, Volume 2 No 2 Tahun 2019, Halaman: 23-28

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621-0096 (electronic); 2621-0088 (print)

Struktur Komunitas Makrozoobenthos (Infauna) pada Kondisi Padang Lamun yang

Berbeda Di Kawasan Pantai Sanur, Bali

Ketut Popi Anjani Devia, I GB Sila Dharma*a, and I Nyoman Giri Putraa

a Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

* Corresponding author email: siladharma@unud.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: November 2th 2018

Received in revised form: February 1th 2019

Accepted: February 6th 2019

Available online: August 5th 2019

Keywords:

Mcrozoobenthos

Commmunity structure

Sanur Beach Area

The existence of macrozoobenthos in habitats is strongly influenced by physical and chemical conditions of water. One of the macrozoobenthos habitats is seagrass, the amount of seagrass cover and organic matter greatly influences the structure of the macrozoobenthos community. Seagrass in the Sanur Beach area grows on an 8 km stretch of beach stretching from Grand Bali Beach Hotel to Mertasari. In the Sanur Beach area, a lot of research refers to the association of macrozoobenthos in seagrasses and a description of the distribution of mollusca. This study aims to determine the macrozoobenthos community structure. This research was conducted in the Sanur beach area, namely at Segara Ayu Beach and Semawang Beach. In this study macrozoobenthos data collection was carried out by substrate retrieval, and aquatic environmental parameters. The highest species composition at the two stations came from the Cycloneritida sequence, the individual abundance at Segara Ayu beach was higher than Semawang Beach which was 0.024 ind/m3, this was thought to be due to higher seagrass density at Segara Ayu Beach than at Semawang Beach. Diversity index in both stations was classified as medium, high uniformity index, and low dominance index.

2019 JMRT. All rights reserved.

Makrozoobentos merupakan hewan yang hidup di dasar perairan (Junaidi et al., 2017). Selain itu, makrozoobentos juga memegang peranan utama dalam siklus rantai makanan, baik sebagai konsumen primer (herbivor), konsumen sekunder (karnivor) maupun dekomposer yang merombak bahan organik menjadi unsur yang lebih sederhana dan siap dimanfaatkan kembali oleh berbagai macam organisme (Litany et al, 2007). Hewan ini juga berperan penting pada proses mineralisasi dalam sedimen dan siklus material organik (Yuniar et al., 2012). Selain itu, beberapa kelompok makrozoobentos seperti moluska dan gastropoda diketahui memiliki protein dan mineral yang tinggi (Wahyuni et al., 2016). Hewan ini juga dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, bahan industri dan perhiasan, bahan pupuk serta untuk obat-obatan (Dibyowati, 2009).

Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik (Fernedy, 2008). Faktor abiotik meliputi kondisi fisika dan kimia perairan seperti suhu, kedalaman, kecepatan arus, salinitas, DO, dan pH (Setyobudiandi, 1997). Salah satu habitat makrozoobentos adalah lamun. Menurut Ira (2011), total bahan organik dan kepadatan tutupan lamun dapat mempengaruhi keberadaan struktur makrozoobentos. Kepadatan lamun yang tinggi memiliki kelimpahan makrozoobentos yang tinggi dibandingkan dengan kepadatan tutupan lamun yang rendah.

Struktur komunitas dapat memberikan gambaran keberadaan komunitas suatu ekosistem di suatu perairan. Kestabilan suatu ekosistem dicirikan oleh keanekaragaman yang tinggi dan tidak ada dominasi spesies serta jumlah spesies terbagi merata (Ayu, 2009). Keberadaan makrozoobentos yang mendiami daerah padang lamun menunjukkan bahwa adanya kehidupan yang dinamik terjadi interaksi antar lamun dan biota-biota laut, terutama saling memanfaatkan dan saling membutuhkan dalam proses pertumbuhan dan berkembang biak (Ilahi et al., 2013).

Kawasan Pantai Sanur memiliki lamun yang tumbuh pada hamparan pantai sepanjang 8 km yang terbentang dari Hotel Grand Bali Beach sampai Mertasari (Arthana, 2004). Substrat dasar di Pantai Sanur terdiri atas pasir, pecahan karang, karang mati, batuan massif, karang dan alga (Bali Beach Conservation Project, 1998). Di kawasan Pantai Sanur memiliki kepadatan lamun yang beragam, contohnya seperti Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang. Kedua pantai ini memiliki pola hidup lamun yang berbeda yaitu pola hidup hamparan dan berkelompok.

Penelitian tentang struktur komunitas pada padang lamun telah banyak dilakukan dibeberapa daerah, namun di Kawasan Pantai Sanur sendiri penelitian yang pernah dilakukan terbatas pada asosiasi makrozoobentos pada lamun (Indrawan et al, 2016) dan gambaran tentang distribusi moluska (Istiqal et al, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur komunitas makrozoobentos yang berada di kawasan Pantai Sanur dengan kondisi padang lamun hamparan dan berkelompok.

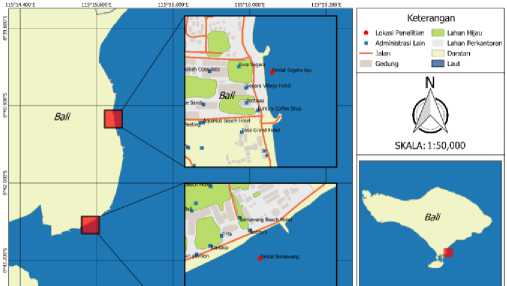

` Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2018 yang berlokasi di kawasan Pantai Sanur yaitu Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

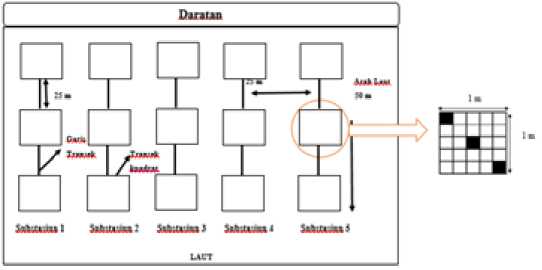

2.2 Pengambilan Data Lapangan

Metode pengambilan data makrozoobentos, kerapatan lamun, dan substrat dilakukan pada dua stasiun dengan lima sub stasiun menggunakan metode purposive sampling yaitu mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Pakpahan et al., 2013) yaitu dengan katentuan pola hidup lamun hamparan dan berkelompok. Masing-masing stasiun diletakkan lima garis transek sepanjang 50 m yang mengarah ke laut dengan jarak antar garis transek adalah 25 m, sedangkan interval transek kuadran pada masing-masing sub stasiun adalah 25 m.

Gambar 2. Stasiun Pengamatan

Pengambilan data makrozoobentos dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel substrat pada masing-masing stasiun. Pengambilan sampel makrozoobentos menggunakan transek kuadrat 1 x 1 m, dengan diambil pada dua sudut transek dan pada bagian tengah transek yang telah ditentukan (Laharjana, 2016) (Gambar 2). Sampel makrozoobentos diambil menggunakan pipa corer dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan cara menancapkannya sedalam 15 cm (Laharjana, 2016). Sampel makrozoobentos yang telah diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kertas label. Kemudian, sampel makrozoobentos yang telah diperoleh dilakukan pengayakan dengan saringan mesh size 1 mm untuk

memisahkan bentos dengan substrat, lalu dilakukan pengawetan dengan alkohol 70% dan selanjutnya diidentifikasi berdasarkan buku identifikasi Recent Fossil Indonesian Shells (Dharma, 2005), Encyclopedia of Marine Gastropoda (Robin, 2008), dan Red Sea Shells (Sharabati, 1984). Sampel substrat yang telah diambil dianalisis di Laboratorium Tanah, Universitas Udayana untuk mengukur kadungan c-organik dan fraksi sedimen. Pengukuran kualitas perairan dilakukan dengan dua cara yaitu secara in situ yang meliputi suhu, oksigen terlarut (DO), pH, salinitas, sedangkan untuk pengukuran kadar nitrat dan posfat dilakukan di Laboratorium Analitik, Universitas Udayana.

-

2.3 Analisis Data

-

a. Struktur Komunitas Makrozoobentos

-

1. Komposisi Jenis

Komposisi jenis makrozoobentos dihitung dengan persamaan (1) (Odum, 1971) :

RDi = V Ni i ^ 100% (1)

∑

Keterengan : RDi = Komposisi jenis ke-I (%), Ni = jumlah individu, ∑'i=∖^lJ = jumlah total individu seluruh spesies

-

2. Kelimpahan Individu

Kelimpahan individu makrozoobentos dapat dihitung dengan membagi jumlah individu dengan suatu luasan area atau volume (Brower et al., 1990) yaitu dengan persamaan (2).

Di = /V (2)

Keterangan : Di = Kelimpahan (ind/m3),

ni = Jumlah Individu (ind),

V = Volume pipa corer pengambilan sampel (m3)

-

3. Indeks Keanekaragaman (H’)

Indeks keanekaragaman makrozoobentos dihitung dengan menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon Wiener (H’) (persamaan 3) (Odum, 1993).

H'=-∑i=l Pi in Pi (3)

Keterangan: Hr = Indeks keanekaragaman, Pi = Proporsi jenis ke-i (ni/N), ni = Jumlah individu jenis ke-I (individu), N = Jumlah total individu (ind). Penentuan kriteria indeks keanekaragaman dengan Hʼ <1 = Keanekaragaman sangat

rendah, H՚ 1 ≤H՚≤ 3 = keanekaragaman sedang, H՚ > 3 = keanekaragaman tinggi

-

4. Indeks Keseragaman (E)

Indeks keseragaman dihitung dengan persamaan (4) (Odum, 1971) :

H′

=

Hmaks

Keterangan : E = Indeks keseragaman, H՚ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, Hmaks = Ln S (indeks keanekaragaman maksimum), S = Jumlah genus yang

ditemukan. Kriteria penentuan penilaian indeks keseragaman

dengan (Odum, 1993) : E < 0.4 = Keseragaman rendah, 0.4 ≤ E ≤ 0.6 = Keseragaman sedang, E > 0.6 = Keseragaman tinggi

5. Indeks Dominasi (C)

Indeks Dominasi dihitung dengan menggunakan rumus Indeks Dominansi dari Simpson (persamaan 5) (Odum, 1971).

(5)

Keterangan : C = Indeks Dominansi, n i = Jumlah Individu setiap jenis, N = Jumlah individu seluruh jenis. Penentuan kriteria indeks dominasi dengan : 0< C < 0.3 = Indeks

dominansi rendah, 0.3 ≤ C ≤ 0.6 = Indeks dominansi sedang, 0.6 < C ≤ 1 = Indeks dominansi tinggi

-

a. Parameter Fisika Kimia Lingkungan Perairan

Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisika dan kimia lingkungan pada kedua stasiun pengamatan didapatkan (Tabel 1).

Tabel 1. Nilai parameter fisika dan kimia lingkungan di stasiun penelitian

|

Parameter |

Stasiun 1 |

Stasiun 2 | ||||||||

|

Substasiun |

Substasiun | |||||||||

|

1 2 |

3 |

4 |

5 1 |

2 |

3 |

4 |

5 | |||

|

Suhu (0C) |

28 |

28 |

29 |

29 |

30 |

28 |

29 |

29 |

30 |

30 |

|

Salinits (ppt) |

29 |

29 |

30 |

29.5 |

30 |

29.7 |

30 |

30 |

29 |

29 |

|

pH |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

|

DO (mg/L) |

5.47 |

5.5 |

5.4 |

5.45 |

5.38 |

5.35 |

5.3 |

5.3 |

5.37 |

5.2 |

|

Nitrat (mg/L) |

0.002 |

0.03 |

- |

0.034 |

- |

0.098 |

0.011 |

0.003 |

- |

- |

|

Fosfat (mg/L) |

0.024 |

0.016 |

0.027 |

0.022 |

0.02 5 |

0.044 |

0.04 |

0.017 |

0.013 |

0.039 |

|

C-Organik |

0.89 |

0.87 |

0.85 |

0.84 |

0.84 |

0.81 |

0.80 |

0.79 |

0.82 |

0.82 |

Tabel 3. Hasil Identifikasi Makrozoobentos

No Ordo Genus

1

Cycloneritida Seplaria sp.

Keterangan : Tanda (-) = Tidak terdeteksi

Menurut Effendi (2003) kisaran suhu yang mendukung kehidupan makrozoobentos berkisar antara 20-300C, kisaran salinitas untuk mendukung kehidupan makrozoobentos berkisar antara 30-40 ppt dan kisaran pH untuk mendukung kehidupan makrozoobentos berkisar antara 7-8.5. Menurut Clark (1974), kisaran oksigen terlarut (DO) untuk mendukung hidup hewan bentik berkisar antara 4.1-6.6 mg/L. Begitu juga dengan kadar nitrat dan fosfat masih mendukung kehidupan makrozoobentos. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 (2004) baku mutu kadar nitrat dan fosfat yang layak untuk mendukung hidup hewan bentik adalah 0.008-0.015 mg/L. Kandungan c-organik pada Pantai Segara Ayu lebih besar daripada Pantai Semawang. Hal ini diduga disebabkan oleh kerapatan lamun di Pantai Segara Ayu lebih tinggi dibandingkan di Pantai Semawang. Ira (2011) menyatakan bahwa tingginya kerapatan lamun menyebabkan banyaknya bahan organik yang terdapat pada daerah tersebut. Persentase tekstur substrat yang terbesar pada kedua stasiun adalah pasir, dengan kategori pasir berlempung. Secara umum kisaran kualitas perairan yang didapatkan masih mendukung kehidupan makrozoobentos di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang.

b. Identifikasi Jenis Makrozoobentos

Berikut adalah hasil identifikasi ke 12 ordo makrozoobentos yang ditemukan pada kedua stasiun pengamatan (Tabel 3).

|

2 | |

|

Caenogastropo |

Cerithium |

|

da |

sp. |

Gambar

Identifikasi

Memiliki ukuran berkisar antara 3 mm – 3 cm

Memiliki cangkang yang berbentuk oval Warna cangkang coklat kemerahan

Memiliki panjang berkisar 1 cm – 5 cm Bentuk cangkang memanjang Warna cangkang gelap, coklat dan keabu-abuan

Tabel 2. Tekstur substrat di stasiun penelitian

|

Stasiun |

Tipe Substrat |

Pasir (%) |

Debu (%) |

Liat (%) |

Keterengan |

|

1 |

Pasir |

85.00 |

4.62 |

10.39 |

Pasir |

|

Berlempung | |||||

|

2 |

Pasir |

85.38 |

12.01 |

3.60 |

Pasir |

|

Berlempung |

|

3 |

Neogastropoda |

Nassarius sp. |

Pengambilan data kualitas perairan dilakukan pagi dan pada saat kondisi surut terendah. Kisaran suhu yang didapatkan yaitu 28-300C, salinitas yang didapatkan berkisar antara 29-30 ppt, kandungan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.2-2.5 mg/L. Kadar nitrat yang didapatkan berkisar antara 0.0020.098 mg/L, kadar fosfat berkisar antara 0.013-0.044 mg/L, dan kisaran c-organik yang didapatkan yaitu 0.81-0.89.

Kisaran kualitas perairan yang didapatkan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya pada bulan Februari sampai dengan Mei 2016 (Atmaja, 2016) kisaran kualitas perairan yang didapatkan pada kawasan Pantai Sanur tidak jauh berbeda. Pada penelitian Atmaja (2016) kisaran suhu 29-310C, salinitas berkisar antara 31-32 ppt, pH berkisar antara 6.61-6.87, dan DO berkisar antara 5.3-5.47 mg/L.

4 Pylopulmunata Naticarius

sp.

5 Littorinimorpha Canarium

sp.

Memilik panjang berkisar 1 cm – 5 cm Memiliki warna coklat keabu-abuan Pada bagian cangkang membentuk garis membujur

Memiliki ukuran 0.5 cm – 2.5 cm Bentuk cangkang oval dan diujungnya sedikit runcing Memiliki warna coklat dengan corak yang tidak terlalu dalam

Bagian atas cangkang meruncing dan memiliki pola lingkaran pada cangkang

Memiliki ukuran mencapai 25 cm Bentuk mulut memanjang

No Ordo Genus Gambar

6 Heterobranchia Psillaxis sp.

7 Cephalaspidea Bulla sp.

8 Trochidea

Calliostom a sp.

9 Cardiida

Hiatula sp.

10 Ostreida

Pinna sp.

11 Imparidentia

Atactodea sp.

12 Lucinida

Anodontia sp.

Identifikasi

Bentuknya kecil dengan ukuran 3 mm – 5 mm

Memiliki cangkang yang pipih

Warna cangkang putih dengan corak coklat

Memiliki ukuran mencapai 5 cm Warna cangkang putih dengan corak coklat

Memiliki cangkang yang besar dan pipih

Pada bagian atas cangkang berberntuk runcing

Ukurannya 3 mm – 2 cm

Corak cangkang dalam dan membentuk lingkaran

Bentuk cangkangnya oval

Pinggiran cangkang tidak merata

Memiliki ukuran berkisar antara 1 cm – 5 cm

Memiliki cangkang yang berukuran antara 2 cm – 20 cm

Memiliki cangkang yang rapuh dan mudah patah

Warna cangkang putih

Memiliki cangkang yang berwarna putih Dengan bentuk cangkang hampir bulat

Pada bagian sisi cangang tidak merata

Cangkangnya berbentuk bulat Memiliki warna kuning pucat hampir putih

Ukurannya hingga 60 mm

-

c. Struktur Komunitas Makrozoobentos

-

1) Komposisi Jenis Makrozoobentos

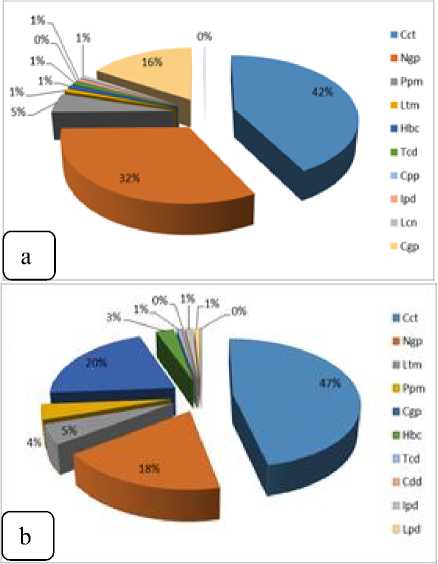

Makrozoobentos yang ditemukan di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang berasal dari filum moluska dan krustasea yang terbagi menjadi 12 ordo yaitu Cycloneritida (Cct), Caenogastropoda (Cgp), Pylopulmunata (Ppm), Neogastropoda (Ngp), Littorinimorpha (Ltm), Imparidentia (Ipd), Lucinida (Lcn), Trochidea (Tcd), Cephalaspidea (Cpp), Heterobranchia (Hbc), Ostreida (Otd), dan Cardiida (Cdd).

Gambar 3. Komposisi Jenis Makrozoobentos di Pantai

Segara Ayu (a) dan Pantai Semawang (b)

Pantai Segara Ayu terdapat 11 ordo diantaranya Cycloneritida, Neogastropoda, Pylopulmunata, Littorinimorpha, Heterobranchia, Trochidea, Cephalaspidea, Imparidentia, Lucinida, Caenogastropoda, dan Ostreidea. Persentase komposisi jenis yang tertinggi terdapat pada ordo Cycloneritida yaitu sebesar 42% (Gambar 3a). Komposisi jenis di Pantai Semawang tidak jauh berbeda dengan Pantai Segara Ayu. Pada Pantai Semawang ditemukan 11 ordo yaitu Cycloneritida, Neogastropoda, Littorinimorpha, Pylopulmunata, Caenogastropoda, Heterobanchia, Trochidea, Cardiida, Imparidentia, Lucinida, dan Ostreida. Persentase komposisi jenis terbesar juga terdapat pada ordo Cycloneritida yaitu sebesar 47% (Gambar 3b).

Kelas yang mendominasi pada kedua stasiun adalah kelas gastropoda yaitu ordo Cycloneritida. Banyaknya kelas gastropoda yang ditemukan disebabkan karena Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang diduga merupakan salah satu habitat gastropoda, hal ini didukung dengan adanya ekosistem lamun dan substrat berpasir pada kedua daerah ini. Menurut Dharma (1988), moluska khususnya kelas gastropoda lebih menyukai kondisi habitat yang lebih tertutup alga atau lamun. Menurut Budiman et al (2015), tipe substrat sangat menentukan komposisi gastropoda pada suatu area dan mempengaruhi kandungan bahan organik yang dimanfaatkan gastropoda sebagai makanan. Nurjanah (2013) menyebutkan substrat yang terdiri atas lumpur dan pasir dengan sedikit liat merupakan substrat yang disukai oleh gastropoda, selain itu tipe substrat ini juga membantu gastropoda lebih mudah untuk membuat liang pada substrat sebagai bentuk pertahanan diri dari organisme lain. Hal ini juga didukung dengan persentase pasir yang lebih besar dari debu dan liat yang terdapat di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang. Selain itu, ada satu ordo yang ditemukan di Pantai Segara Ayu, namun tidak ditemukan di Pantai Semawang yaitu ordo Cephalaspidea (Bulla sp.). Hal ini sama dengan hasil penelitian dari Minarni (2016), bahwa ordo Cephalaspidea (Bulla sp.) hanya ditemukan di beberapa stasiun peneltiannya. Hal ini diduga karena ordo ini hanya dapat hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Selain itu, ordo

Cephalaspidea (Bulla sp.) biasanya hidup di habitat berpasir dan tertutupi oleh tumbuhan laut, seperti alga dan lamun.

-

2) Kelimpahan Individu, Indeks Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominasi

-

a. Kelimpahan Individu

Berdasarkan hasil analisis kelimpahan, didapatkan kelimpahan individu di Pantai Segara Ayu lebih besar dibandingkan dengan Pantai Semawang. Di Pantai Segara Ayu didapatkan kelimpahan individu sebesar 0.024 ind/m3 dan di Pantai Semawang sebesar 0.013 ind/m3. Tingginya kelimpahan di Pantai Segara Ayu diduga disebabkan oleh kondisi lingkungan yang lebih mendukung untuk kehidupan makrozoobentos. Oksigen terlarut (DO) di Pantai Segara Ayu lebih tinggi dibandingkan dengan Pantai Semawang yaitu berkisar antara 5.38-5.5 mg/L (Tabel 1), kisaran nilai DO tersebut merupakan kisaran ideal untuk mendukung kehidupan makrozoobentos. Selain itu, hal ini diduga karena kerapatan lamun yang ada di Pantai Segara Ayu juga lebih besar daripada Pantai Semawang, tingginya kerapatan lamun tersebut menyebabkan banyaknya bahan organik yang terdapat pada daerah tersebut. Kandungan c-organik di Pantai Segara Ayu juga lebih besar dibandingkan dengan Pantai Semawang (Tabel 1). Kennish (1990) menyatakan bahwa kandungan c-organik pada suatu substrat sangat berpengaruh terhadap kelimpahan spesies pada suatu area tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Laharjana (2016) tentang moluska bentik di perairan Pulau Serangan, Bali, mendapatkan kepadatan moluska lebih besar pada kerapatan lamun tinggi dibandingkan kerapatan lamun yang rendah. Menurut Susan et al (2012), kompleksitas ekosistem padang lamun serta melimpahnya makanan berupa endapan materi organik dari lamun yang telah membusuk dari daun lamun yang telah membusuk sangat mendukung keberadaan makrozoobentos di kawasan padang lamun.

b.Indeks Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominasi

Indeks keanekaragaman di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang sebesar 2.37 dan 2.16. Berdasarkan indeks Shannon Wiener keanekaragaman pada kedua lokasi pengamatan masih tergolong dalam kategori sedang, yang berarti jumlah spesies makrozoobentos yang ditemukan cukup beragam. Tingkat keanekaragaman makrozoobentos yang sedang menunjukkan kondisi perairan bebas dari bahan pencemar dan masih mendukung bagi kehidupan makrozoobentos (Akhrianti, 2014).

Nilai indeks keseragaman umumnya menunjukkan nilai yang berlawanan dengan nilai indeks dominasi. Jika indeks keseragaman tinggi akan menunjukkan nilai dominasi yang rendah, begitu juga sebaliknya (Silalahi, 2001). Nilai indeks keseragaman yang didapatkan di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang sebesar 0.67 dan 0.68. Nilai indeks keseragaman pada kedua stasiun tersebut tergolong tinggi. Hal ini menandakan bahwa jumlah sebaran atau proporsi tiap jenis yang ditemukan di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang merata dan tidak ada spesies yang mendominasi. Hal tersebut didukung dengan nilai indeks dominasi makrozoobentos di kedua stasiun pengamatan yang tergolong rendah. Menurut Odum (1971), indeks dominasi yang tergolong rendah menunjukkan bahwa kondisi struktur komunitas dalam keadaan stabil.

4. Kesimpulan

Parameter lingkungan pada kedua stasiun masih dalam kategori mendukung kehidupan makrozoobentos. Komposisi

jenis makrozoobentos yang ditemukan pada kedua stasiun tidak jauh berbeda, tetapi kelimpahan individu di Pantai Segara Ayu lebih besar dibandingkan dengan Pantai Semawang.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Beasiswa Bidikmisi yang telah membiayai selama pendidikan ini berlangsung.

Daftar Pustaka

Akhrianti, I. 2014. Distribusi Spasial dan Preferensi Habitat Bivalvia di Pesisir Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur [Tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

Arthana IW. 2004. Jenis dan Kerapatan Padang Lamun di Pantai Sanur Bali. Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Jurnal Bumi Lestari [S.l.] Vol 5(2) : ISSN 2527-6158

Atmaja PSP. 2016. Struktur Komunitas Perifiton pada Lamun Jenis Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundatta di Kawasan Pantai Sanur [Skripsi]. Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Badung

Atmaja PSP. 2016. Struktur Komunitas Perifiton pada Lamun Jenis Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata di Kawasan Pantai Sanur [Skripsi]. Badung : Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana

Ayu WF. 2009. Keterkaitan Makrozoobentos Dengan Kualitas Air Dan Substrat Si Situ Rawa Besar, Depok.[SKRIPSI]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor

Bali Beach Conservation Project. 1998.. Field Survey Report, Vol IV Marine Ecological Survey, Bali

Brower JE, Zar JH, Ende, CN Von. 1990. Field and Laboratory Methods for General Ecology. 3nd edition. Dubuque, Lowa : Wim C. Brown Co.Pub.

Budiman RR, Muzahar, Ita K. 2015. Struktur Komunitas Gastropoda di Ekosistem Lamun Perairan Desa Busung Kabupaten Bintan

Clark J. 1974. Coastal Ecosystem. Ecological Consideration for Management of The Coastal Zone. The Conservation Foundation. Washington D.C.

Dharma B. 1988. Siput dan Kerang Indonesia Indonesia Shell II. PT. Sarana Graha. Jakarta

Dharma B. 2005. Recent Fossil Indonesian Shells. Jakarta : ConchBooks. 424 pages

Dibyowati L. 2009. Keanekaragaman Moluska (Bivalvia dan Gastropoda) di sepanjang Pantai Carita, Pandeglang, Banten [skripsi]. Bogor : Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. 25 hlm

Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta : Kanisius. 244 hlm

Fernedy F. 2008. Struktur Komunitas Makrozoobenthos Di Muara Sungai Teluk Jakarta [skripsi]. Bogor : Program Studi Ilmu Dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 64 hlm

Ilahi I, Aras M, Elizal. 2013. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Daerah Padang Lamun Muara Sungai Riau Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Riau

Indrawan GS, Yusup DS, Ulinuha D. 2016. Asosiasi Makrozoobentos Pada Padang Lamun di Pantai Merta Segara Sanur, Bali. Jurnal Biologi. Vol 20 (1).

Ira. 2011. Keterkaitan Padang Lamun Sebagai Pemerangkap dan Penghasil Bahan Organik dengan Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Pulau Barrang Lompo [skripsi]. Bogor : Program Studi Ilmu Kelautan Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. 97 hlm

Istiqal, BADS, Yusuf, Suartini NM. 2013. Distribusi Horizontal Moluska di Kawasan Padang Lamun Pantai Merta Segara Sanur, Denpasar. Jurnal Biology. XVII (1) :10-14

Junaidi, Zulkifli, Thamrin. 2017. Analisis Hubungan Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan Makrozoobentos di Perairan Selat Bintan Desa Pengujan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Pekanbaru : Universitas Riau

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH). 2004. Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut. KLH. Jakarta.

Kennish, MJ. 1990. Ecology of Estuaries. Volume II. Biological. CRC Press. Florida. 391 p.

Laharjana, AKIK. 2016. Asosiasi Moluska Benthik dengan Lamun di Perairan Pulau Serangan Bali [skripsi]. Badung : Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Universitas Udayana

Litany M, Dody P, Harald A, Amrullah S. 2007. Makrozoobentos yang Berasosiasi dengan Padang Lamun di Perairan Pulau Barrang Lompo, Makassar, Sulawesi Selatan. Berita Biologi 8(4)-April

Minarni, Jahidin, Lili D. 2016. Kelimpahan Gastropoda pada Habitat Lamun di Perairan Desa Tongali Kecamatan Siompu. Jurnal AMPIBI 1(2) hal. (17-21)

Nurjanah. 2013. Keanekaragaman Gastropoda Di Padang Lamun Perairan Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang, Provinisi Kepulauan Riau (Skripsi). FIKP. UMRAH Tanjung Pinang

Odum EO. 1971. Fundamental of Ecology. 2nd edition. W. B.

Saunders, Philadelpia. 564 hal

Odum EP. 1993. Dasar-dasar Ekologi. Ed : Ke-3. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Pakpahan CSH, Efrizal T, Zen LW. 2013. Indeks Biodiversiti Komunitas Makrozoobenthos Sebagai Bioindikator

Kualitas Perairan di Pulau Dompak. Study of

Management Aquatic Resource Faculty Marine Science and Fisheries, Maritime Raja Ali Haji University

Robin A. 2008. Encyclopedia of Marine Gastropods. Ikan Unterwasser-Archiv

Setyobudiandi I. 1997. Makrozoobentos (Definisi, Pengambilan Contoh dan Penanganannya). Bogor : Laboratorium Manajemen Sumberdaya Perikanan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, Institut Pertanian Bogor

Sharabati, D. 1984. Red Sea Shells. Routledge Kegan & Paul, U.S.A.

Silalahi JM. 2001. Komposisi, Kelimpahan dan Penyebaran Makrozoobenthos di Situ Baru-Ciburu, Jakarta Timur [skripsi]. Bogor : Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. 61 hlm

Susan, V. D., Pillai, N. G. K., Satheeshkumar, P. 2012. A Checklist and Spatial Distribution of Molluscan Fauna in

Minicoy Island, Lakshadweep, India. World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4(5): 449-453

Wahyuni S, Arief AP, Nurul A. 2016. Jenis-jenis Moluska (Gastropoda dan Bivalvia) pada ekosistem Mangrove di Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasir Pengairan. e-Jurnal Mahasiswa Prodi Biologi Vol. 2(1)

Yuniar, Andri S, Hadi E, Muhammad Z. 2012. Struktur Komunitas Makrozoobentos di Perairan Morosari,

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Journal Of

Marine Research Vol 1(2) : 235-242

28

Discussion and feedback