Pemetaan Lahan Potensial Budidaya Laut Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis) di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali

on

JMRT, Volume 2 No 2 Tahun 2019, Halaman: 11-16

JMRT

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621-0096 (electronic); 2621-0088 (print)

Pemetaan Lahan Potensial Budidaya Laut Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis) di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali

Hendra Yoga Pratamaa, I Dewa Nyoman Nurweda Putraa*, Ni Luh Putu Ria Puspithaa

aProgram Studi Ilmu Kelautan,Fakultas Kelautan dan Perikanan,Universitas Udayana, Bali, Indonesia

* Corresponding author email: nurweda14@unud.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: August 7th 2018

Received in revised form: January 27th 2019

Accepted: February 16th 2019

Available online: August 5th 2019

Keywords:

potential of aquaculture cromileptes altivelis duck grouper water quality pemuteran

The potential of aquaculture in Indonesia is very large, especially fish and mollusks. Around 1.052.720 ha total potential sea area for fish cultivation such as snapper, beronang, and grouper. One potential that needs to be developed in the field of fisheries is duck grouper (Cromileptes altivelis). One area in Indonesia especially in Bali, which conducting marine aquaculture using floating net cage system is Pemuteran Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali. This study aimed to determine the right information and improve the potential of the tap nets for the activity of duck grouper at Pemuteran Village level can be done with floating net cage system. In this study three stages were carried out, namely interpolation, reclassification, and overlay. Based on the result of overlay of all spatial information, a potential map for the activity of duck grouper cultivation with KJA system is divided into 2 conformity classes, namely: S1 for the appropriate category (very suitable), S2 (quite appropriate category ) and T (for not suitable category). Based on the map in figure (3), it shows that suitable results for agriculture in Pemuteran village indicate that proper resources for aquaculture are in the right system KJA is Very suitable (S1) of 1,67 km2, quite appropriate (S2) of 6,25 km2 and not suitable (T) of 1,31 km2.

2019 JMRT. All rights reserved.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yakni 17.504 pulau (BPS, 2015), dan memiliki panjang garis pantai yakni 99.093 km (Karsidi, 2013), sehingga Indonesia memiliki banyak potensi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Menurut Setyadjit (2002), potensi budidaya laut yang ada di Indonesia sangat besar khususnya ikan dan moluska. Sekitar 1.052.720 ha total luas perairan laut yang potensial untuk budidaya ikan seperti kakap, beronang, dan kerapu. Potensi produksi yang dapat dihasilkan dari luas perairan laut yang ada tersebut diperkirakan sekitar 46.000 ton/tahun, sehingga dalam sektor perikanan budidaya perlu dioptimalkan lagi.

Salah satu potensi yang perlu dikembangkan dalam perikanan budidaya yakni ikan Kerapu bebek (Cromileptes altivelis). Kerapu bebek merupakan salah satu jenis kerapu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan paling banyak diminati oleh konsumen sebagai ikan hias pada ukuran juvenill 3-5 cm, yang dikenal dengan nama Polka dot Grouper atau Grace Kelly, selain itu juga sebagai pasok restoran “sea food” (pada ukuran konsumsi 400-800 gram) (Aslianti, 1996). Benih ikan Kerapu bebek juga sudah dapat diproduksi dalam skala massal di Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol (Sugama, et al. 2001).

Dalam pengembangan sektor perikanan budidaya Kerapu bebek yang berkelanjutan terdapat tahapan awal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan budidaya tersebut, yakni pemilihan lokasi di suatu kawasan perairan pesisir. Apabila pemilihan lokasi tidak sesuai maka akan menyebabkan usaha

budidaya laut tersebut tidak berlangsung lama (Beveridge, 1996; Pérez et al., 2003).

Salah satu daerah di Indonesia khususnya di Bali, yang berpotensi untuk melakukan kegiatan budidaya laut menggunakan sistem keramba jaring apung adalah Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Berdasarkan Laporan Profil Investasi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Tahun 2014, pembudidaya di Kecamatan Gerokgak mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya untuk pembudidaya ikan dalam keramba jaring apung baik kerapu maupun kakap putih, yakni di Desa Pejarakan dengan total luas keramba jaring apung 12 Ha, Desa Sumberkima 43,92 Ha, Desa Patas 8 Ha, dan Desa Pemuteran 3 Ha, total potensi yang sudah dimanfaatkan yakni 66,92 Ha dari total potensi keseluruhan Kabupaten Buleleng yakni 250 Ha, dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan kawasan perairan untuk budidaya laut belum optimal yakni masih 26,7 % dan Desa Pemuteran merupakan desa yang paling rendah dalam pemanfaatannya untuk keramba jaring apung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan dan menentukan lokasi potensial keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) di perairan Desa Pemuteran sehingga bisa mengoptimalkan pengembangan budidaya laut dengan sistem keramba jaring apung.

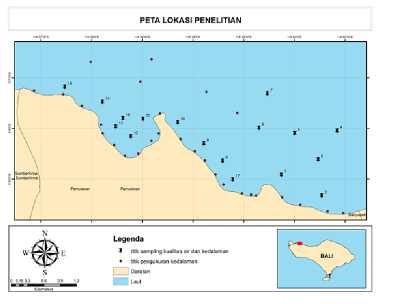

Kegiatan penelitian pemetaan lahan potensial budidaya laut Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) dilakukan di kawasan perairan pesisir Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2018. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling dan dilakukan secara insitu pada 17 titik sampling kualitas air dan kedalaman serta 28 titik sampling kedalaman (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini diperlukan beberapa alat penunjang untuk melakukan kegiatan seperti mengolah data, layout peta, mengambil sampel air, menyimpan sampel air, dan mengukur kualitas perairan secara in situ di lokasi penelitian. Alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.

Pada penelitian ini juga membutuhkan beberapa bahan yakni sampel air laut yang akan diukur kandungan nitrat dan fosfatnya, Peta RBI Digital, Adiministrasi, Sebaran Terumbu Karang, Peta Batimetri (Tabel 2).

-

2.3 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 yakni, dilakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data primer yakni data kualitas perairan yang diukur secara in situ di lokasi penelitian dan sampel air yang diukur kandungan nitrat dan fosfatnya di Laboratorium Analitik Universitas Udayana. Pengumpulan data sekunder yakni peta RBI Digital, Admnistrasi, Sebaran Terumbu Karang dan Batimetri. Setelah data terkumpul dilakukan tahapan interpolasi terhadap data primer yang sudah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan reklasifikasi sesuai dengan bobot dan skor yang telah ditentukan pada setiap parameter, tahapan selanjutnya adalah tumpang susun/overlay, kemudian dihasilkan peta lahan potensial budidaya laut Kerapu bebek.

Tabel 1. Alat yang akan digunakan dalam penelitian

|

No |

Alat |

Kegunaan |

|

1 |

Q-gis |

Untuk Layout Peta |

|

2 |

GPS |

Untuk Menentukan Lokasi Penelitian |

|

3 |

Depth Scan |

Untuk Mengukur Kedalaman |

|

4 |

Water Sampler |

Untuk Mengambil Sampel Air |

|

5 |

Botol Aqua |

Untuk Menyimpan Sampel Air |

|

6 |

Coolbox |

Untuk Menyimpan Semua Sampel Air |

|

7 |

Secchi disk |

Untuk Mengukur Kecerahan Perairan |

|

8 |

CTD |

Untuk Mengukur Salinitas dan Suhu |

|

9 |

pH meter |

Untuk Mengukur pH Perairan |

|

10 |

Current meter |

Untuk Mengukur Kecepatan Arus |

Tabel 2. Bahan penelitian

|

No |

Bahan |

Kegunaan |

|

1 |

Sampel Air Laut |

Sebagai bahan yang akan diukur di lab |

|

2 |

Peta RBI Digital |

Sebagai data yang akan diolah |

|

3 |

Peta Administrasi |

Sebagai data yang akan diolah |

|

4 |

Peta Sebaran Terumbu Karang |

Sebagai data yang akan diolah |

|

5 |

Peta Batimetri |

Sebagai data yang akan diolah |

Gambar 2. Diagram alir penelitian

Penentuan lahan potensial untuk dijadikan sebagai lokasi budidaya Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) dengan sistem keramba jaring apung (KJA) dilakukan dengan analisis spasial pada data raster yang merupakan dasar dari operasi Cell Based Modelling karena memiliki nilai sel tertentu untuk memudahkan dalam analisis spasial. Penentuan lahan potensial budidaya Kerapu bebek dengan sistem KJA memerlukan suatu model yang dapat mengintegrasikan seluruh parameter yang mempengaruhi kriteria budidaya tersebut. Pemodelan kesesuaian wilayah budidaya Kerapu bebek dengan sistem KJA dilakukan dengan menspasialkan parameter-parameter yang diturunkan melalui interpolasi poin-poin yang telah diklasifikasi ulang menjadi kelas-kelas kesesuaian. Setelah didapatkan klasifikasi baru, dilakukan pengkodean sel menurut nilai setiap selang kelas yang ditentukan. Seluruh informasi spasial di overlay dengan menggunakan metode terapan dari Cell Based Modelling yaitu sistem pembobotan (weighted overlay).

-

2.4 Pengumpulan Data Kualitas Perairan

Data kualitas perairan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer seperti kedalaman, kecepatan arus, suhu, kecerahan, salinitas, derajat keasaman (pH), nitrat, dan fosfat didapatkan dari hasil survei lapangan dengan melakukan pengukuran secara in situ, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan

Tabel 3. Kriteria kesesuaian lahan perairan untuk budidaya kerapu di KJA

|

No |

Parameter |

Bobot |

Kategori S1 |

Skor |

Kategori S2 |

Skor |

Kategori T |

Skor |

|

1 |

Kedalaman (m) |

30 |

8-20 |

5 |

5 - <8 atau 20 - <25 |

3 |

<5 atau >25 |

1 |

|

2 |

Kecepatan arus |

10 |

0.2 – 0.4 |

5 |

0.05 – < 0,2 atau >0.4 - <0.5 |

3 |

<0.05 atau >0.5 |

1 |

|

3 |

Suhu (0C) |

10 |

27 - 32 |

5 |

20 – 26 |

3 |

<20 atau >35 |

1 |

|

4 |

Kecerahan (m) |

10 |

>5 |

5 |

3 - 5 |

3 |

<3 |

1 |

|

5 |

Salinitas (0/00) |

10 |

30 -35 |

5 |

20 - 29 |

3 |

<20 atau >35 |

1 |

|

6 |

pH |

10 |

7,0 – 8,5 |

5 |

4,0 - <7,0 atau >8,5 - <9,0 |

3 |

<4,0 atau >9,0 |

1 |

|

7 |

Nitrat (mg/l) |

10 |

0,2 – 0,4 |

5 |

0,02 – 0,19 |

3 |

<0,02 atau >0,4 |

1 |

|

8 |

Fosfat (mg/l) |

10 |

0,2 – 0,5 |

5 |

0,004 – 0,19 |

3 |

< 0,004 atau > 0,5 |

1 |

Sumber : Hastari et al (2017)

penelitian seperti peta Batimetri, peta rupa bumi dan peta sebaran terumbu karang. Berikuit ini adalah Tabel 3 yang berisi data primer beserta bobot , skor, dan kategorinya.

Pada Tabel 3, menunjukkan setiap parameter memiliki bobot dan skor sesuai dengan pengaruhnya terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya laut. Parameter yang sangat berpengaruh akan diberikan bobot dan skor paling tinggi kemudian pada parameter yang cukup berpengaruh akan diberikan bobot dan skor yang lebih kecil.

-

2.5 Analisis Data

Tabel 4 menunjukan nilai dari bobot parameter yang sudah dikalikan dengan skor berdasarkan kategori sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai.

Tabel 4. Pemberian bobot dan skor pada parameter fisika-kimiawi perairan.

|

No |

Paramter |

Nilai S1 |

Nilai S2 |

Nilai T |

|

1 |

Kedalaman |

150 |

90 |

30 |

|

2 |

Kecepatan arus |

50 |

30 |

10 |

|

3 |

Suhu |

50 |

30 |

10 |

|

4 |

Kecerahan |

50 |

30 |

10 |

|

5 |

Salinitas |

50 |

30 |

10 |

|

6 |

pH |

50 |

30 |

10 |

|

7 |

Nitrat |

50 |

30 |

10 |

|

8 |

Fosfat |

50 |

30 |

10 |

|

Total |

Bobot x Skor |

5001 |

300 |

1002 |

Keterangan: 1: Jumlah total skor maksimum; 2: Jumlah total skor minimum

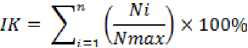

Nilai – nilai tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total skor maksimum dan total skor minimum, sehingga perhitungan bisa dilanjutkan menggunakan rumus indeks kesesuaian.

Perhitungan pada indeks kesesuaian berdasarkan rumus (Noor, 2009) :

(1)

dimana:

IK = Indeks kesesuaian (%),

Ni =Nilai parameter ke-i,

Nmaks = Nilai maksimum kelas,

N = 1,2,3,....,7

Tabel 5. Kelas kesesuaian parameter fisika-kimiawi perairan.

|

Analisis Kesesuain |

Kriteria |

Kelas |

|

Sangat Sesuai |

80% |

>400 – 500 |

|

Cukup Sesuai |

40% - 80% |

200 – 400 |

Tidak Sesuai <40%

< 200

-

2.5 Analisis Spasial

Pada analisis spasial dilakukan 3 tahapan yaitu interpolasi, reklasifikasi, dan tumpang susun (overlay). Pada tahapan pertama yaitu interpolasi dilakukan pendugaan nilai - nilai parameter fisika-kimiawi pada perairan Desa Pemuteran berdasarkan data sampel yang diukur pada 17 stasiun, interpolasi yang digunakan adalah teknik interpolasi IDW (Inverse Distance Weight). Selanjutnya pada tahapan kedua yaitu reklasifikasi nilai nilai pada setiap parameter fisika-kimiawi perairan Desa Pemuteran dikelompokan ke dalam tingkatan kesesuaiannya dan pada tahapan ketiga yaitu tumpang susun (overlay) dilakukan analisis kesesuaian lahan perairan untuk membandingkan tingkat kesesuaian dengan mempertimbangkan bobot pengaruh dari masing-masing parameter yang diambil pada lokasi penelitian, hasil yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dianalisis kembali dengan peta sebaran terumbu karang yang diperoleh dari penelitian Alif (2017), karena kawasan terumbu karang merupakan faktor pembatas dalam menentukan lahan potensial KJA Kerapu bebek di perairan Desa Pemuteran. Pada ketiga tahapan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan software sistem informasi geografis.

Berdasarkan dari hasil analisis data kesesuaian parameter fisika kimia yang ditunjukkan pada tabel (6), terdapat 3 kelas nilai indeks kesesuain parameter fisika kimiawi perairan untuk lahan potensial budidaya Kerapu bebek sistem KJA yaitu sangat sesuai (lebih dari 80%), cukup sesuai (40%-80%), dan tidak sesuai (kurang dari 40%) (Hastari et al.,2017).

Tabel 6. Nilai kesesuaian wilayah parameter fisika - kimia dan indeks kesesuaian wilayah

menjadikan kawasan terumbu karang menjadi faktor pembatas dalam menentukan lahan potensial KJA Kerapu bebek di Desa Pemuteran.

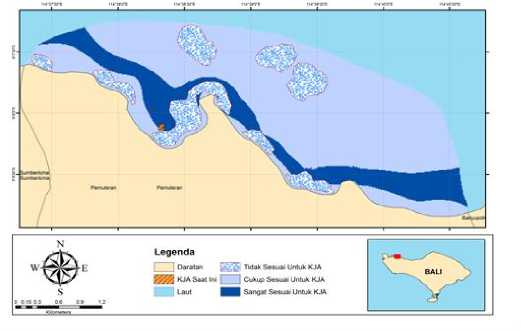

Berdasarkan hasil overlay semua informasi spasial, dihasilkan peta lahan potensial untuk kegiatan budidaya ikan Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) dengan sistem KJA yang terbagi dalam 3 kelas kesesuaian yaitu: S1 untuk kategori sangat sesuai (highly suitable), S2 untuk kategori cukup sesuai (quite appropriate) dan tidak sesuai (not suitable).

Berdasarkan peta pada gambar (3) menunjukkan bahwa

|

Titik |

Kedalaman |

Kecepatan arus |

Suhu |

Kecerahan |

Salinitas |

pH |

Nitrat |

Fosfat |

IK (%) |

|

1 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

10 |

84 |

|

2 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

88 |

|

3 |

30 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

64 |

|

4 |

30 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

64 |

|

5 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

10 |

64 |

|

6 |

30 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

10 |

30 |

60 |

|

7 |

30 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

10 |

30 |

60 |

|

8 |

150 |

50 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

10 |

88 |

|

9 |

90 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

76 |

|

10 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

88 |

|

11 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

88 |

|

12 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

88 |

|

13 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

88 |

|

14 |

30 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

30 |

64 |

|

15 |

30 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

10 |

10 |

56 |

|

16 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

30 |

10 |

84 |

|

17 |

150 |

30 |

50 |

50 |

50 |

50 |

10 |

30 |

84 |

Dalam tabel (6) terdapat 17 nilai indeks kesesuaian wilayah (IK), di 17 titik yang merupakan lokasi sampling kualitas air seperti kedalaman, kecepatan arus, suhu, kecerahan, salinitas, pH, nitrat, dan fosfat. Setiap parameter di 17 titik lokasi sampling tersebut memiliki besaran nilai dalam pembobotan untuk menentukan nilai indeks kesesuaian wilayah (IK).

Parameter perairan yang diberi bobot tertinggi untuk ikan kerapu bebek dengan unit keramba jaring apung adalah kedalaman, kedalaman merupakan salah satu syarat utama kegiatan budidaya ikan kerapu dengan unit keramba jaring apung. Kedalaman untuk KJA dalam ketentuan budidiya harus mencapai minimal 5 meter agar ada ruang antara jaring dan dasar perairan. Menurut Hartoko dan Alexander (2009) pengaturan instalasi pada ruang yang cukup akan memberikan jarak yang ideal bagi dasar jaring dan dasar perairan. Dampak yang ditimbulkan dari variabel ini adalah kemungkinan akumulasi pakan dan serangan hama terhadap jaring. Ghufron dan Kordi (2005) mengatakan bahwa, jarak yang baik bagi dasar jaring dan dasar perairan minimal satu meter. Lebih lanjut dikatakan bahwa, dengan jarak tersebut akan memudahkan sisa pakan jatuh ke dasar perairan dan akumulasi sisa pakan tersebut, tidak menyebabkan penurunan kualitas hidup ikan.

Selain memperhatikan parameter – parameter fisika-kimia, dalam penelitian ini juga mempehatikan kawasan terumbu karang untuk menetukan lahan potensial KJA di Desa Pemuteran. Keberadaan KJA diduga bisa mempengaruhi terumbu karang yang ada di Desa Pemuteran. Menurut Garno (2002) limbah KJA adalah limbah organik yang tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, sulfur dan mineral lainnya dan dalam perairan dapat berbentuk padatan yang terendap, koloid, tersuspensi maupun terlarut. Menurut Dunn et al. (2012), kontaminasi konsentrasi fosfat yang berlebihan dapat mempengaruhi organisme karang. Hal ini

hasil penentuan lahan potensial untuk budidaya lautk kerapu bebek dengan sistem KJA di perairan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali menunjukan bahwa sumberdaya wilayah perikanan budidaya laut khususnya kerapu bebek yang potensial dikembangkan untuk budidaya dengan sistem karamba jaring apung (S1) seluas 1,67 km2, wilayah budidaya yang termasuk dalam kelas cukup sesuai (S2) mencapai 6,25 km2, dan wilayah budidaya yang termasuk dalam kelas tidak sesuai (T) mencapai 1,31 km2. Wilayah kesesuaian KJA dengan kategori sangat sesuai dan cukup sesuai dipengaruhi oleh nilai indeks kesesuaian wilayah berdasarkan nilai besaran bobot parameter fisika kimiawi perairan sedangkan untuk kategori tidak sesuai dipengaruhi oleh luasan terumbu karang.

Gambar 3. Peta Lahan Potensial Budidaya Laut Kerapu bebek

Dalam pengembangan lahan potensial budidaya Kerapu bebek dengan sistem KJA perlu diintegrasikan dengan sistem yang ramah lingkungan baik dari konstruksi KJA maupun

konsumsi pakan ikan yang dibudidayakan. Untuk daerah potensial budidaya kerapu bebek di Desa Pemuteran disarankan menggunakan keramba jaring apung (KJA) dengan metode kurungan terendam yang memiliki bentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Menurut Nikijuluw (1992) metode KJA kurungan terendam adalah bentuk kurungan ikan yang secara keseluruhan terendam didalam air dan bergantung kepada pelampung. Nikijuluw (1992) juga menyebutkan bahwa keramba jaring apung (KJA) dengan bentuk Bujur sangkar memiliki ukuran 3 x 3 m, 4 x 4 m dan bahkan 5 x 5 m dengan kedalaman kantong jaring 3 - 5 m sedangkan bentuk persegi panjang memiliki ukuran 3 x 4 m, 3 x 5 m dan 4 x 6 m dengan kedalam kantong 3 – 5 m.

Keramba jaring apung di daerah Pemuteran sebaiknya diintegrasikan dengan sistem IMTA (Integrated Multi Trophic Aquaculture). IMTA merupakan inovasi pengembangan sistem budidaya perikanan yang memadukan beberapa spesies yang memiliki tingkat trofik yang berbeda antara spesies yang diberi pakan (misalnya ikan) dengan spesies penyerap bahan anorganik (misalnya rumput laut), dan spesies penyerap bahan organik (suspension dan deposit feeder, contoh: kekerangan) (Troell et al., 2009; Barrington et al., 2009). Penerapan sistem IMTA ini tidak hanya menghasilkan biomassa yang bernilai ekonomis tinggi melalui diversifikasi produk, namun juga dapat mengurangi limbah yang masuk ke dalam perairan. Pada sistem IMTA, limbah yang dihasilkan dari komoditas utama yang masuk ke dalam perairan akan dikonversi dan dimanfaatkan oleh spesies penyerap bahan organik dan anorganik.

Konsumsi pakan yang baik digunakan untuk kerapu bebek yang dibudidayakan adalah pakan komersil, menurut Mansur et al., (2013) bila diperbandingkan antara performance pakan komersil dan pakan alami/rucah terhadap pertumbuhan ikan terlihat tidak ada perbedaan, namun dampak terhadap lingkungan dari limbah pakan yang terbuang ke perairan cukup berbeda, hal ini terlihat dari efisiensi pakan. Pakan komersil mempunyai efisiensi pakan sebesar 65,29%, sedangkan pakan alami/rucah mempunyai efisiensi 17,96% sehingga pakan rucah diduga lebih memberikan dampak negatif lebih besar terhadap lingkungan dari pada pakan komersil (Sutarmat et al., 2003).

Kualitas air perairan Desa Pemuteran (salinitas, suhu, ph, fosfat dan kecerahan) masih dibawah baku mutu dan sesuai untuk budidaya kerapu. Sumberdaya wilayah perikanan budidaya laut yang potensial dikembangkan untuk budidaya kerapu bebek dalam KJA di perairan Pemuteran dengan klasifikasi Sangat Sesuai (S1) seluas 1,67 km2 Cukup Sesuai (S2) seluas 6,25 km2, dan Tidak Sesuai (T) seluas 1,31 km2.

Daftar Pustaka

[BPS] Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016. https://www.bps.go.id/ statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html [8 Oktober 2017]

[Pemkab Buleleng] Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2014. Profil Investasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Singaraja: Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Alif, S. A., Karang, I. W. G. A., Suteja, Y. 2017. Analisis Hubungan Kondisi Perairan dengan Terumbu Karang di Desa Pemuteran

Buleleng Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences. 3 (2): 142153.

Aslianti, T. 1996. Pemeliharaan Larva Kerapu bebek, Cromileptes altivelis Dengan Padat Tebar Berbeda. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Edisi Khusus 2(2): 6-12.

Barrington, K., Chopin, T., Robinson, S. 2009. Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) in marine temperate waters. In Soto, D. (Ed.). Integrated mariculture: a global review. FAO Fisheries and Aquacul ture Techni cal Paper No. 529. FAO.Rome, p. 7-46.

Beveridge, M. C. M. 1996. Cage Aqua-culture 2nd edition Fishing News Books LTD. Inggris: Farnham, Surrey. 352 hlm.

Dunn, J. G., Sammarco, P. W., LaFleur, G. 2012. Effects of phosphate on growth and skeletal density in the scleractinian coral Acropora muricata: A controlled experimental approach. Journal of

Experimental Marine Biology and Ecology. 411: 34-44.

doi:10.1016/j.jembe.2011.10.013.

Garno, Y. S. 2002. Beban pencemaran limbah perikanan budidayadan yutrofikasi di perairan waduk pada DAS Citarum. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3. Hal. 112-120.

Ghufron, M., Kordi, H. 2005. Budidaya Ikan Laut di Keramba Jaring Apung. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Hartoko, A., Alexander. 2009. Spasial Modeling For Marine Culture Site Selection Based On Ecosystem Parameters At Kupang Bay, East Nusa Tenggara-Indonesia. International Journal of Remote Sensing and Earth Science. ISSN : 0216-6739. Vol 6.pp: 57 – 64.

Hastari, I. F., Kurnia, R., Kamal, M. M 2017. Analisis kesesuaian budidaya KJA ikan kerapu menggunakan sig di Perairan Ringgung Lampung. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 9 (1) : 151159.

Karsidi, A. 2013. Terbaru: Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer. http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-

panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer [18 November 2017]

Mansur, W., Kamal, M. M., Krisanti, M. 2013. Estimasi limbah organik dan daya dukung perairan dalam upaya pengelolaan terumbu karang di perairan Pulau Semak Daun Kepulauan Seribu. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Depik, 2(3): 141-153

Nikijuluw, H. P. V., Didi, S., Ismail, W. 1992. Tinjauan Ekonomi Budidaya Ikan di Keramba Apung. Jakarta. Pros. Puslitbangkan. Nontji A. 2007. Laut Indonesia. Cetakan kelima (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Djambatan.

Noor, A. 2009. Model pengelolaan kualitas lingkungan berbasis daya dukung (carrying capacity) perairan Teluk bagi pengembangan budidaya keramba jaring apung ikan kerapu (Studi kasus di Teluk Tamiang, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan). Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 166hlm.

Pérez, O. M., Ross, L. G., Telfer, T. C., Barquin, L. M. 2003. Water Quality Requirements for Marine Fish Cage Site Selection in Tenerife (Canary Islands): Predictive Modelling and Analysis Using GIS. Aquaculture. 224: 51-68.

Setyajit, A. D. 2002. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Semarang: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah.

Sugama, K., Tridjoko, B., Slamet, S., Ismi, E., Setadi, Kawahara, S. 2001. Petunjuk teknis produksi benih ikan Kerapu bebek (Cromileptes altivelis). BBRPBL Pusris: DKP dan JICA. 40 hlm.

Sutarmat, T., Hanafi, A., Suwarya, K., Ismi, S., Wadoyo, Kawahara, S. 2003. Pengaruh beberapa jenis pakan terhadap performasi ikan Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) di keramba jaring apung. Jurnal Penelitian Perikanan Indoenesia. Edisi Akuakultur. Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dam Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.

Troell, M., Joyce, A., Chopin, T., Neoru, A., Bushmann, A.H., Fang J. G. 2009. Ecological engineering in aquaculture-potential for integrated multitrophic aquaculture (IMTA) in marine offshore systems. Aquaculture, 297, 1–9

16

Discussion and feedback