Diversitas Makrozoobentos di Kawasan Ekosistem Mangrove Berdasarkan Perbedaan Substrat Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng

on

JMRT, Volume 2 No 1 Tahun 2019, Halaman: 1-7

JMKT

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621-0096 (electronic); 2621-0088 (print)

Diversitas Makrozoobentos Berdasarkan Perbedaan Substrat Di Kawasan

Ekosistem Mangrove Desa Pejarakan, Buleleng

Ratih Permitha Syury a, IGB Sila Dharma a, and Elok Faiqoh a

a Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Bali 80361, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received July 17th 2018

Received in revised form August 24h 2018

Accepted October 15th 2018

Available online January 15th 2019

Keywords: Keywords: Diversity Macrozoobenthos Mangrove Substrate

Mangrove ecosystem area in Pejarakan Village is an area that is being used as a conservation area by the Nature Conservation Forum (NCF) Putri Menjangan, Gerokgak. This makes the diversity of marine biota one of the macrozoobentos can reproduce well. The existence of mangrove vegetation and various substrates also affects the diversity of macrozoobenthos. Therefore, it was conducted to determine the diversity of macrozoobenthos based on the number of substrates in the mangrove ecosystem area of Desa Pejarakan, Buleleng. The research method was carried out in a qualitative descriptive manner, using purposive sampling technique to determine the mangrove sampling location assumed by the number of substrates with a 10m x 10m transect, wherein the transect was carried out by taking a macrozoobenthos (1m x 1m) sample. This difference in substrate affects the value of diversity obtained, at the highest value of mangrove vegetation composition in station 3 of the Sonneratia genus (62%). The highest value of mangrove density and diversity is at station 2 (0.09 ind / m2) and diversity value (0.937). Others with macrozoobenthos, building types in station 2 of Gastropoda class (72%) and to overcome and highest diversity for macrozoobenthos occur at station 1 with density values (25.50 ind/m2) and diversity of macrozoobenthos (2,865). Therefore, the diversity category for mangroves belongs to the category of low diversity and overall macrozoobenthos diversity which belongs to various categories of moderate diversity. This condition is assumed with the number of substrates that occur at station 1 (clay sand), station 2 (dusty clay) and station 3 (clay), can affect various types that exist at each station. This is because each macrozoobenthos has the ability to adapt to their habitat.

2018 JMRT. All rights reserved.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang kompleks, terdiri atas flora dan fauna yang hidup di antara batas pasang dan surut air laut (Talib, 2008). Menurut Hiariey (2009), mangrove berperan sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan (feeding ground), tempat pengasuhan dan pembesaran (nursery ground) serta tempat pemijahan (spawning ground) bagi biota yang hidup di dalamnya, salah satunya yaitu makrozoobenhos.

Fikri (2014) mengungkapkan bahwa mangrove dapat menghasilkan sejumlah detritus yang utamanya berasal dari serasah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh makrozoobentos. Makrozoobentos merupakan hewan invertebrata berukuran lebih dari 1 mm yang hidup di dasar perairan (Graaf, et al., 2009). Beberapa kelompok makrozoobentos seperti krustasea dan polychaeta berperan sebagai dekomposer, yang membantu proses awal dekomposisi material organik di dasar perairan

untuk mengubah material organik berukuran besar menjadi potongan yang lebih kecil (Izmiarti, 2010). Makrozoobentos erat kaitannya dengan tersedianya bahan organik yang terkandung dalam substrat dasar (Nurrachmi and Marwan, 2012).

Substrat dasar yang menjadi habitat makrozoobentos ini, salah satunya terdapat di ekosistem mangrove. Kawasan mangrove yang terdapat di Kabupaten Buleleng memiliki luasan sebesar 31 ha, dimana sebagian besar terletak di Kecamatan Gerokgak yang tersebar di beberapa desa dan salah satu kawasan terluasnya berada di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan luasan mangrove sebesar 22 ha (BPHM Prov. Bali, 2010). Pada kawasan tersebut terdapat beberapa lokasi yang merupakan kawasan alih lahan tambak yang dijadikan sebagai lokasi penanaman mangrove. Selain itu, kawasan ekosistem mangrove dilokasi tersebut juga berdampingan dengan kawasan ekosistem lamun dan terumbu karang. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan substrat di kawasan

tersebut dengan habitat aslinya. Menurut Razak (2002), adaptasi pada substrat akan menentukan morfologi, cara makan, dan adaptasi organisme terhadap suhu, salinitas serta faktor kimia lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin, 2013 yang menyatakan bahwa faktor substrat dan kualitas air memungkinkan adanya pengaruh terhadap keberadaan makrozoobentos.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Fitriana (2006) menyatakan bahwa kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobentos sangat dipengaruhi oleh perubahan kualitas air dan substrat tempat hidupnya. Masing-masing spesies mempunyai kisaran toleransi yang berbeda-beda terhadap substrat dan kandungan bahan organik substrat (Barnes and Mann, 1994 in Sidik, 2016). Pengamatan makrozoobentos terhadap kondisi fisik (tipe substrat) sangat penting untuk dilakukan, hal ini dinyatakan pula oleh Yunitawati (2012) yang mengungkapkan bahwa makrozoobentos merupakan organisme dasar perairan yang memiliki pergerakan relatif lambat karena dipengaruhi oleh kualitas perairan serta substrat dasar sebagai habitatnya, jika substrat mengalami perubahan maka komunitas makrozoobentos juga akan mengalami perubahan pula.

Mengingat peran penting makrozoobentos pada ekosistem mangrove dan belum adanya informasi serta data tentang jenis makrozoobentos pada kawasan ekosistem mangrove berdasarkan perbedaan substrat di Perairan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maka perlu dilakukan penelitian tersebut sebagai penunjang kegiatan konservasi di lokasi tersebut.

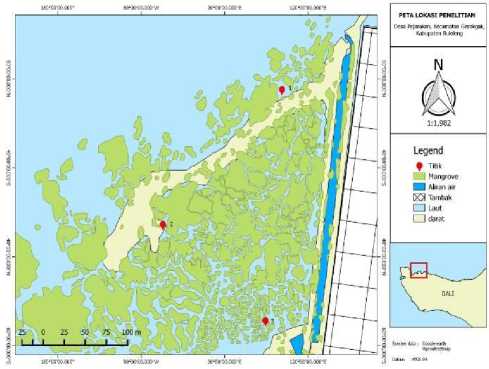

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Maret 2018 sedangkan untuk identifikasi, deskripsi serta analisis data lainnya dilakukan setelah pengambilan sampel. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan Mangrove Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali (Gambar 1). Lokasi pengambilan sampel termasuk areal kawasan ekosistem mangrove. Lokasi untuk identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

Fitriana (2006) menyatakan bahwa kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobentos sangat dipengaruhi oleh perubahan kualitas air dan substrat sebagai tempat hidupnya. Pada penelitian ini pengambilan sampel kualitas air dilakukan disetiap stasiun, dimana setiap stasiun terdapat 2 plot dengan 3 kali ulangan. Sampel air ini diperoleh untuk mengetahui tingkatan salinitas, suhu, dan pH yang digunakan sebagai parameter fisika dan kimia perairan. Pengukuran parameter fisika dan kimia dilakukan secara in situ pada setiap titik pengambilan sampel. Pengambilan sampel air untuk mengukur nilai salinitas menggunakan alat refractometer. Lalu, untuk mengetahui suhu perairan di titik pengambilan sampel menggunakan thermometer batang, sedangkan untuk mengukur nilai pH menggunakan kertas indikator pH.

Selain kualitas air, sampel substrat juga diambil pada setiap stasiun. Sampel substrat diambil sebanyak 100 gram, kemudian diletakkan pada kantong plastik. Uji analisis substrat dilakukan di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Penentuan tekstur tanah dilaboratorium dilakukan dengan cara memisahkan bagian partikel tanah berdasarkan ukuran faksinya.

Pengambilan contoh untuk analisis vegetasi dilakukan dengan menggunakan transek berukuran 10 meter x 10 meter. Identifikasi jenis mangrove langsung ditentukan pada transek tersebut (Bengen, 2004). Pada petak mangrove dengan contoh (10 m X 10 m) diambil sampel mangrove yang berkategori pohon dengan diameter batang lebih besar dari 4 cm pada ketinggian > 1 meter.

Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan di setiap plot transek 10 m x 10 m dengan 3 titik pengambilan sampel dengan 2 kali ulangan. Sampel makrozoobentos diambil menggunakan coreer yang dipendamkan ke dasar substrat sedalam 20 cm. Sampel makrozoobentos yang diambil yaitu bersifat sessile (melekat) maupun mobile (bergerak), baik yang terdapat di dalam transek 1 meter x 1 meter maupun yang terperangkap dalam coreer. Sampel kemudian diletakkan di plastik yang selanjutnya diberi kertas label sebagai penanda sampel.

-

2.3 Penanganan Sampel

Gambar 1. Peta Penelitian

Sampel makrozoobentos yang masih bercampur dengan sedimen dipisahkan dari lumpur maupun sampah organik dan anorganik dengan menggunakan ayakan mesh size 1,0 mm. Setelah itu sampel makrozoobentos di awetkan dengan alkohol 70%. Lalu diidentifikasi di Laboratorium Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Sebelum diidentifikasi, sampel dicuci bersih dengan air dan disikat dengan menggunakan sikat halus, hal ini berfungsi agar corak terlihat jelas untuk keperluan identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan diawali pemotretan spesimen di laboratorium. Menurut Bengen (2004), identifikasi jenis mangrove langsung ditentukan pada transek penelitian. Pada penelitian ini identifikasi mangrove berdasarkan buku Rusila et al., (1999), sedangkan untuk identifikasi sampel makrozoobentos dilakukan di laboratorium ilmu kelautan berdasarkan buku Robin (2008) dan Miskelly (2002).

-

2.4 Analisis Data

2.4.1 Komposisi Jenis

Komposisi merupakan presentase jumlah individu suatu jenis mangrove di semua lokasi pengamatan berdasarkan total seluruh individu.

y individu suatu jenis

Komposisi = ——:——3---——- × IOO % , n

(1)

dimana Ʃ Individu suatu jenis : Total Individu suatu jenis

(2)

dimana Di adalah kepadatan jenis individu jenis ke i (ind∕cm2) ; ni adalah jumlah individu jenis ke-i yang diperoleh (ind); A adalah luas total area pengambilan contoh (m2).

(3)

I = L

dimana ^ adalah indeks diversitas ; Pi = ni / N adalah proporsi jenis ke-i terhadap jumlah total.

Kriteria indeks diversitas tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

diversitas rendah

diversitas sedang

diversitas tinggi

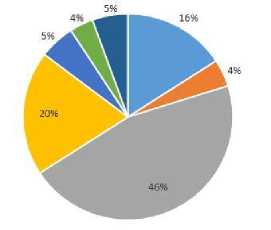

Berdasarkan hasil pengolahan nilai komposisi jenis (Gambar 3), pada stasiun 1 didapatkan sebanyak 7 kelas,

antara lain dari kelas bivalvia, echinoidea, gastropoda, malacostraca, ophiuroidea, polychaeta, dan polyplacophora. Komposisi persentase yang paling tinggi ditemukan pada stasiun 1 adalah kelas Gastropoda (46%), sedangkan komposisi persentase terendah yaitu dari kelas polychaeta dan echinoidea (4%).

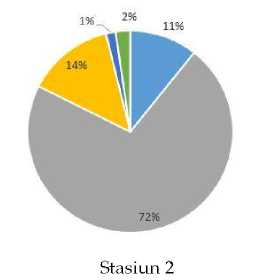

Pada stasiun 2 keseluruhan kelas yang didapat sebanyak 5 kelas, antara lain yaitu kelas bivalvia, gastropoda, malacostraca, ophiuroidea, dan polychaeta. Nilai komposisi jenis kelas gastropoda termasuk nilai tertinggi pada keseluruhan stasiun yaitu dengan nilai 72% dengan 7 famili. Selanjutnya, untuk komposisi jenis terendah yakni dari kelas ophiuroidea hanya 1 %.

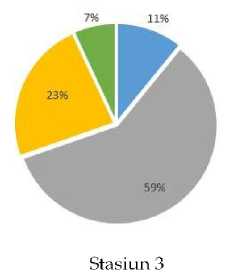

Lain halnya dengan stasiun 1 dan 2, pada stasiun 3 hanya ditemukan 4 kelas saja. Kelas yang didapatkan hanya kelas bivalvia, gastropoda, malacostraca, dan polychaeta saja. Keempat kelas ini terdapat pula di stasiun lainnya. Stasiun ini juga memiliki nilai kelas gastropoda yang tertinggi, yaitu dengan nilai 59 % dengan jumlah 8 famili. Pada stasiun 3 ini, kelas polychaeta termasuk dalam komposisi jenis dengan nilai 7 %.

-

3.1.2 Kepadatan Jenis Makrozoobentos

Nilai kepadatan makrozoobentos (Tabel 3) cenderung menurun dari stasiun 1 hingga stasiun 3, hal ini berkaitan dengan sering tidaknya daerah tersebut tergenang oleh air. Nilai kepadatan pada stasiun 1 merupakan nilai yang paling tinggi diantara stasiun lainnya, dan untuk nilai terendah terdapat pada stasiun 3. Pada stasiun 1 didapatkan sebanyak 19 genus antara lain dari kelas bivalvia sebanyak 3 genus yaitu genus Codakia, Barbatia, dan Trachicardium. Selanjutnya dari kelas echinoidea terdapat 2 genus yaitu Clypeaster dan Paracentrotus (sedangkan untuk kelas gastropoda memiliki genus terbanyak dengan total 9 genus.

Selanjutnya, untuk nilai kepadatan pada stasiun 2 keseluruhan didapatkan nilai kepadatan sebesar 20,55 ind/m2. Pada stasiun 2 terdapat 13 genus. Nilai kepadatan jenis tertinggi terdapat pada genus Cerithidea dengan nilai 6,167 ind/m2 dan terendah pada genus Trochidae dengan nilai 0,167 ind/m2. Kedua genus tersebut termasuk dalam kelas gastropoda. Nilai kepadatan makrozoobentos terendah terdapat pada stasiun 3 dengan nilai kepadatan jenis 16,00 ind/m2. Genus yang didapatkan pada stasiun 3 sama dengan stasiun 2 yaitu 12 genus namun dengan genus

■ Bivalvia

■ Echinoidea

■ Gastropoda

Malacostraca

■ Ophiuroidea

■ Polychaeta

■ Polvplacophora

Stasiun 1

yang berbeda. Nilai kepadatan jenis dari genus Cerithidea merupakan genus tertinggi yang terdapat di stasiun 3.

Tabel 3

Nilai Kepadatan Makrozoobentos

ini juga menunjukkan lebih banyaknya jenis makrozoobentos dari kelas Gastropoda yang terdapat di stasiun 3.

Tabel 4

|

No |

Class |

Genus |

Kepadatan jenis (ind/m²) |

Total | ||

|

1 |

2 |

3 | ||||

|

1 |

Bivalvia |

Codakia |

1,67 |

1,83 |

0,67 | |

|

2 |

Bivalvia |

Lucinidae |

1,5 |

0,5 |

1,17 |

8,51 |

|

3 |

Bivalvia |

Barbatia |

1 |

- |

- | |

|

4 |

Bivalvia |

Trachicardium |

0,17 |

- |

- | |

|

5 |

Echinodea |

Clypeaster |

0,5 |

- |

- |

1,17 |

|

6 |

Echinodea |

Paracentrotus |

0,67 |

- |

- | |

|

7 |

Gastropoda |

Cerithidea |

2,5 |

6,17 |

4,5 | |

|

8 |

Gastropoda |

Cerithium |

2,5 |

3,5 |

2,3 | |

|

9 |

Gastropoda |

Cyprea |

1,5 |

0,33 |

1,17 | |

|

10 |

Gastropoda |

Nerita |

1,7 |

3,17 |

0,83 | |

|

11 |

Gastropoda |

Neverita |

0,83 |

0,83 |

0,33 |

38,16 |

|

12 |

Gastropoda |

Strombus |

0,33 |

0,17 |

- | |

|

13 |

Gastropoda |

Terebralia |

2,5 |

1,33 |

0,5 | |

|

14 |

Gastropoda |

Trochidae |

- |

0,17 |

0,17 | |

|

15 |

Gastropoda |

Vexillum |

0,33 |

- |

0,17 | |

|

16 |

Gastropoda |

Conus |

0,33 |

- |

- | |

|

17 |

Malacostraca |

Uca |

2,33 |

1,17 |

1,83 |

8,17 |

|

18 |

Malacostraca |

Ocypode |

1,17 |

0,5 |

1,17 | |

|

19 |

Ophiuroidea |

1,5 |

0,33 |

- |

1,83 | |

|

20 |

Polychaeta |

1 |

0,5 |

1,17 |

2,67 | |

|

21 |

Polyplacophora |

Chiton |

1,5 |

- |

- |

1,5 |

|

Total Nilai Kepadatan |

25,5 |

20,5 |

16 | |||

-

3.1.3 Indeks Diversitas Makrozoobentos

Nilai indeks diversitas (Tabel 4) menunjukkan nilai yang berbeda. Nilai indeks diversitas pada stasiun 1 didapat dengan jumlah 2,865. Hal ini menunjukkan bahwa nilai diversitas pada stasiun 1 tersebut termasuk dalam kategori diversitas yang sedang. Stasiun 1 merupakan nilai diversitas tertinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya. Menurut Alfin (2014), nilai diversitas yang tinggi menunjukkan jenis makrozoobentos yang lebih beragam dimana jumlah taksanya lebih banyak dan menunjukkan ada hubungannya dengan kondisi lingkungannya, semakin tinggi diversitas berarti kondisi lingkungannya semakin baik dan komunitasnya tergolong stabil.

Nilai diversitas stasiun 2 yaitu 2,223 yang tergolong dalam indeks diversitas sedang. Namun, nilai tersebut merupakan nilai yang terendah dibandingkan stasiun lainnya. Hal ini terjadi karena lebih banyaknya jenis makrozoobentos dari kelas Gastropoda yang terdapat di stasiun 2. Walaupun termasuk dalam nilai diversitas yang paling rendah dibandingkan dengan stasiun lainnya, nilai diversitas pada stasiun 2 masih tergolong dalam kategori diversitas sedang.

Kategori diversitas sedang juga termasuk dalam nilai diversitas yang didapatkan dari stasiun 3 dengan nilai diversitasnya yaitu 2,313. Nilai ini tidak begitu jauh dengan nilai diversitas yang didapatkan dari stasiun 2. Hal

Indeks Diversitas Makrozoobentos

|

Stasiun |

Indeks Diversitas |

Kategori |

|

1 |

2,865 |

Sedang |

|

2 |

2,223 |

Sedang |

|

3 |

2,313 |

Sedang |

4. Pembahasan

Pada nilai diversitas mangrove, nilai tertinggi hanya mencapai 0,09. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis mangrove yang di dapatkan di lokasi tersebut sangat sedikit yang termasuk dalam kategori pohon. Hal ini sesuai dengan Legendre and Legendre (1983) in Yulianto (2015) yang menyatakan jika diversitas (H’) sama dengan nol maka komunitas akan terdiri atas satu spesies atau tunggal. Nilai diversitas (H’) akan mendekati maksimum jika semua spesies terdistribusi secara merata dalam komunitas sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai indeks diversitas sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah spesies, jumlah individu dan pola penyebaran pada masing-masing spesies.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Onrizal (2009) didapatkan hasil bahwa substrat mangrove pada umumnya adalah lempung, hasil penelitian tersebut menyatakan dari jenis mangrove Rhizophora dan Avicennia memiliki tekstur substrat lempung, sedangkan pada mangrove Ceriops memiliki tekstur lempung berdebu. Onrizal (2009) menyatakan tekstur substrat pada lokasi pengamatan tersebut merupakan habitat yang cukup baik bagi pertumbuhan mangrove. Sesuai dengan hasil uji substrat yang dilakukan pada penelitian ini bahwa tekstur yang didapatkan disetiap stasiun memiliki unsur substrat lempung dan merupakan habitat yang cukup baik bagi pertumbuhan mangrove yang didapatkan. Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Ernawati et al. (2013) menyatakan bahwa tekstur substrat lempung berdebu disebabkan letak stasiun yang berada di bagian belakang dari pesisir pantai terbuka yang relatif terlindung dari gelombang laut dan berdekatan dengan daratan serta tambak masyarakat sehingga partikel debu dan liat yang terbawa arus dan gelombang laut masuk jauh ke dalam hutan mangrove dan mengendap ketika arus surut. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan pada stasiun 2 yaitu dengan tekstur lempung berdebu dengan letak stasiun yang lebih jauh dari laut serta stasiun 3 yang terletak dekat dengan areal pertambakan dibandingkan stasiun 1. Selain itu Ernawati et al. (2013) juga menyatakan akar Rhizophora yang rapat mampu menghambat partikel debu yang ringan pada perakaran mangrove. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian pada stasiun 2 dan 3 yang mendapatkan pohon mangrove dari genus Rhizopora.

Menurut Zulkifli and Setiawan (2011), interaksi antara faktor abiotik dan biotik dalam suatu lingkungan akuatik dimana keberadaan organisme atau biota sangat terkait dengan beberapa faktor, antara lain jenis dan kualitas air serta kualitas substrat dasar. Berdasarkan hasil penelitian

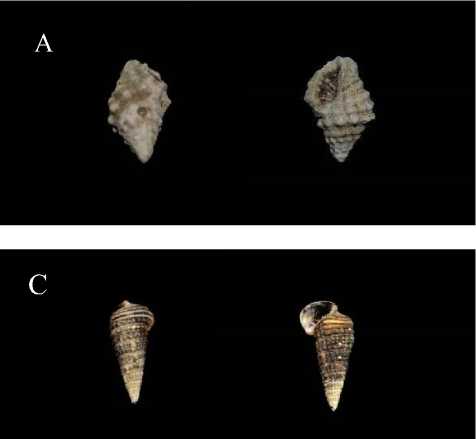

Gambar 3 (a) Genus Cerithidea; (b) genus Littorina; (C,D) Genus Cerithidea

pada seluruh stasiun, didapatkan total 7 kelas makrozoobentos. Jumlah kelas dan jumlah individu setiap stasiun berbeda. Komposisi jenis dari arah laut ke darat (stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3) didapatkan jumlah kelas yang semakin sedikit. Menurut, Ernawati (2013) pH dan tipe substrat adalah faktor utama yang mengendalikan distribusi bentos. Seperti hasil kepadatan makrozoobentos yang terdapat pada stasiun 3 yang merupakan nilai kepadatan terendah dibandingkan dengan stasiun lainnya. Hal ini diduga karena minimnya air yang mengalir ke stasiun 3 yang menyebabkan areal tersebut lebih kering dibandingkan stasiun lainnya sehingga substrat di lokasi tersebut lebih kering. Selain itu, lokasi tersebut merupakan areal alih fungsi lahan tambak yang dijadikan sebagai tempat penanaman mangrove.

Substrat dasar perairan merupakan komponen pertama yang menjadi dasar adaptasi makrozoobentos, substrat ini digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Perbedaan substrat yang terdapat disetiap stasiun diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan komposisi, kepadatan dan diversitas makrozoobentos. Seperti hasil penelitian Zulkifli and Setiawan (2011) yang dilakukan di sekitar perairan kawasan Pulokerto, didapatkan nilai komposisi makrozoobentos pada 8 stasiun

penelitian yang mencatat 14 jenis yang termasuk ke dalam 5 kelas yaitu kelas Gastropoda, kelas Crustacea, kelas Oligochaeta, kelas Insecta, serta kelas Bivalvia (Pelecypoda), sedangkan untuk nilai kepadatan makrozoobentos tercatat 748 ind/m2, dimana kelimpahan tertinggi (264 ind/m2) dan terendah (33 ind/m2), menurut pendapat Zulkifli and Setiawan (2011) bahwa perbedaan komposisi, jumlah jenis serta kepadatan jenis ini disebabkan karena adanya perbedaan kondisi lingkungan, khususnya substrat sebagai akibat dari kegiatan antropogenik di sekitar kawasan yang menimbulkan tekanan lingkungan terhadap jenis makrozoobentos tertentu.

Kelas dengan genus yang sama yang selalu didapatkan pada ketiga stasiun terdiri dari kelas Bivalvia, (Codakia sp. dan Lucinidae sp.), Kelas Gastropoda (Cerithium sp., Cerithidae sp., Cyprea sp, Nerita sp., Neverita sp., dan Terebralia sp.), selanjutnya dari kelas Malacostraca (Uca sp, dan Ocypode sp.) dan dari kelas Polychaeta. Melalui hasil identifikasi jenis, makrozoobentos yang didapatkan lebih banyak dari kelas gastropoda. Menurut Suzila (2015), hal ini dikarenakan dari kelas gastropoda hidupnya relatif menetap pada habitatnya karena pergerakannya yang sangat terbatas. Berdasarkan hasil penelitian yang sama

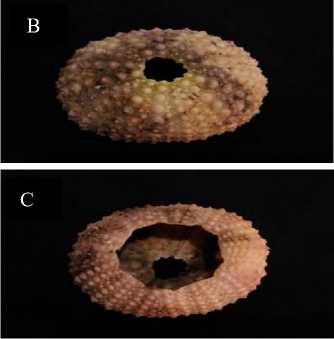

Gambar 4. Genus Paracentrotus, Kelas Echinodea. (a) Bagian samping;(b) Bagian Ventral; (c) Bagian Dorsal

Gambar 5. Genus Clypeaster Kelas Echinoneidea (a) Dorsal; (b) Ventral

terkait individu gastropoda yang dilakukan oleh Astuti et al, (2014) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Riau diketahui bahwa banyaknya individu dari kelas Gastropoda yang ditemukan dikarenakan kemampuan adaptasinya yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Riska (2016) bahwa gastropoda merupakan hewan yang dapat hidup dan berkembang dengan baik pada berbagai jenis substrat yang memiliki kesediaan makanan dan kehidupannya dipengaruhi oleh kondisi fisik kimia perairan seperti, suhu dan pH.

Kathirensan and Bigham in Ibnu Pratikto and Baskoro Rochaddi (2006) menambahkan bahwa Gastropoda juga memiliki peranan penting dalam memelihara fungsi dan produktifitas mangrove dengan cara membersihkan akar mangrove dari teritip. Seperti pada genus Cerithium dari kelas gastropoda (Gambar 4), gastropoda ini didapatkan pada setiap stasiun. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Yolanda et al., (2015) bahwa Cerithium sp. merupakan organisme mollusca yang paling gampang ditemukan di perairan dangkal. Selain genus Cerithium, pada genus Cerithidae juga merupakan genus dari kelas gastropoda yang sering ditemukan. Secara keseluruhan, genus ini ditemukan lebih melimpah di stasiun yang memiliki substrat berlumpur. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sama, menurut Faolo (2013) dan Ayunda (2011) hal ini diduga karena jenis ini lebih menyukai daerah yang memiliki jenis subsrat berlumpur. Menurut Kennish (1990) in Fitriana (2006) hal ini dikarenakan gastropoda merupakan pemakan deposit materi di permukaan lumpur dan akar mangrove.

Selain kelas gastropoda, kelas malacostraca juga mempunyai kisaran hidup yang luas dari habitat yang berlumpur sampai perairan bersih. Hal ini menyerupai kelas gastropoda yang memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan tipe pemakan deposit materi (deposit feeder) di permukaan lumpur (Fitriana, 2006). Oleh karena itu, hal ini dibuktikan dari hasil yang didapatkan bahwa kelas malacostraca juga didapatkan di setiap stasiun pengamatan. Menurut penelitian Onrizal et al. (2009) kelas Malacostraca memiliki penyebaran yang luas yang disebabkan karena kemampuan osmoregulasi, cangkang yang kuat, dan fisiologi tubuh yang memungkinkan untuk memakan dedaunan mangrove sehingga kebutuhan makanannya lebih terpenuhi. Selain itu menurut Suwignyo et al. (2005) indra yang dimiliki kelas malacostraca lebih sempurna dibandingkan bentos lainnya, sehingga memungkinkan kelompok ini untuk menjajaki keadaan lingkungannya secara berkesinambungan,

misalnya untuk menentukan tempat berlindung, mencari makan atau pasangan, menghindar dari predator atau lingkungan yang tidak nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, kelas Polychaeta juga ditemukan di setiap stasiun. Merujuk pada penelitian Jurnaldi (2008), bahwa Polychaeta juga merupakan pemakan deposit dan filter feeder. Oleh karena itu, keberadaan Polychaeta bergantung pada tipe sedimen (Kennish, 1990 in Fitriana, 2006). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Taqwa et al. (2014) bahwa kelas Polychaeta lebih menyukai tempat dengan tekstur yang lunak seperti lumpur, karena lumpur memudahkan hewan Polychaeta untuk membenamkan diri. Berdasarkan jumlah ditemukannya kelas Polychaeta yang tidak terlalu melimpah pada setiap transek penelitian, dapat diduga bahwa kondisi lokasi penelitian ini tidak tercemar. Hal ini di sampaikan pula oleh Onrizal (2009) apabila pada kawasan mangrove ditemukan jumlah cacing yang melimpah, bisa dikatakan kawasan tersebut tercemar oleh bahan pencemar tertentu.

Lain halnya dengan kelas Echinoidea dan Polyplacophora yang hanya terdapat di stasiun 1 saja. Pada kelas Echinoidea terdapat 2 genus yakni dari genus Paracentrotus dan Clypeaster (Gambar 6 dan Gambar 7). Walaupun transek dilakukan di kawasan mangrove, kondisi stasiun 1 merupakan stasiun yang paling dekat dengan air laut. Selain itu, kondisi stasiun 1 yang lokasinya dekat dengan ekosistem terumbu karang dan lamun, membuat biota yang didapatkan di daerah tersebut masih dipengaruhi oleh ekosistem lamun dan terumbu karang. Seperti pada genus Paracentrotus yang memiliki habitat didaerah lamun dan terumbu karang yang didapatkan di stasiun 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryanti and A’in (2013) bahwa bulu babi banyak ditemukan pada ekosistem terumbu karang. Selain itu, dari kelas polyplacophora juga hanya ditemukan 1 genus yakni dari genus Chiton.

Keberadaan genus Chiton di kawasan ekosistem mangrove ini masih sangat dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang dan lamun. Stasiun ini memiliki dasar yang agak berbatu, sesuai dengan habitat polyplacophora yang memiliki habitat di batuan untuk melekat ataupun menempel di bebatuan. Penelitian Prasetia (2017) dan Fadli et al. (2012) menyatakan bahwa makrozoobentos juga dapat hidup di substrat yang agak berbatu, hal ini dikarenakan substrat dasar yang berupa batuan dapat melindungi makrozoobentos dari pergerakan arus.

Pada keseluruhan stasiun, nilai diversitas makrozoobentos pada stasiun 1 merupakan nilai diversitas tertinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di stasiun 1 termasuk kondisi yang lebih stabil dibandingkan stasiun lainnya. Sesuai dengan pendapat Alfin (2017) bahwa semakin tinggi nilai diversitas dapat diartikan bahwa kondisi lingkungannya semakin baik dan komunitasnya tergolong stabil. Penelitian makrozoobentos telah dilakukan di beberapa lokasi, seperti penelitian yang dilakukan di Pantai Sergang dan Marok Tua oleh Setiadi et al. (2016) diperoleh hasil diversitas makrozoobentos yaitu H’<1, yang dapat diartikan diversitas rendah dengan sebaran individu tidak merata sedangkan penelitian lainnya dilakukan oleh Ulfa (2018) di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali dengan hasil pada stasiun 2 yaitu 1<H’<3 yang menunjukkan tingkat keanekaragaman sedang yaitu penyebaran jumlah individu sedang seperti hasil yang yang didapatkan pada penelitian ini di kesluruhan stasiun yaitu 1<H’<3 yang tergolong dalam diversitas sedang. Menurut Ucu (2011) bahwa tinggi rendahnya nilai indeks diversitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jumlah jenis atau individu yang didapat dan adanya beberapa jenis yang ditemukan dalam jumlah yang melimpah dan kondisi ekosistem.

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komposisi jenis mangrove tertinggi terdapat pada stasiun 3 yaitu pada genus Soneratia (62%), sedangkan untuk komposisi makrozoobentos tertinggi tertadapat pada stasiun 2 dari kelas Gastropoda (72%). Komposisi jenis di setiap stasiun didapatkan dengan hasil yang berbeda

Selain itu, untuk perbedaan nilai diversitas didapatkan hasil yang cenderung meningkat kearah laut. Nilai kepadatan (0,09 ind/m2) dan diversitas (0,937) mangrove tertinggi terdapat pada stasiun 2. Pada nilai diversitas untuk mangrove termasuk dalam kategori diversitas yang rendah. Lain halnya dengan nilai kepadatan (25,50 ind/m2) dan diversitas (2,865) makrozoobentos tertinggi terdapat pada stasiun 1. Nilai diversitas yang terjadi untuk makrozoobentos termasuk dalam kategori diversits yng sedang. Nilai kepadatan dan diversitas ini dipengaruhi dari nilai komposisi jenis pula, nilai yang berbeda-beda ini juga dikarenakan adanya perbedaan substrat di setiap stasiun.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelompok masyarakat Nature Conservation Forum (NCF) Putri Menjangan, Desa Pejarakan karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di daerah teresebut serta terimakasih kepada rekan-rekan Ilmu Kelautan yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian.

Daftar Pustaka

[BPHM] Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I Denpasar. 2010. Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali Tahun 2010

Alfin, E., Eva L.M., Nurdeni.2014.Studi Makrozoobenthos di Perairan Situ Pamulang. Fakultas TMIPA Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.

Azham, S.R., Bahtiar, Romy K., 2016: Struktur komunitas

makrozoobenthos pada ekosistem mangrove di Perairan Teluk Staring Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan, 1(3): 249-260

Bengen, D.G., 2004: Pedoman teknis: Pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Ernawati SK, Niartiningsih A, Nessa MN, Omar S.B., 2013: Suksesi makrozoobentos di hutan mangrove alami dan rehabilitasi di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Jurnal Bionature. Vol. 14 (1) : 49-60.

Faolo, I.S., Boedi H. Mustofa, Niti Supardjo, 2013: Distribusi dan kelimpahan Gastropoda pada Hutan mangrove Teluk Awur Jepara. Journal of Management of Aquatic Resources, 2 (3), 93-103

Fikri, N., 2014: Diversitas dan kelimpahan makrozoobentos di Pantai Kartika Jaya Kecamatan Patebon [Skripsi]. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Hawkes, H.A., 1978: River Zonation and Classification in River

Ecology, ed. By. B. A. Whitten. Blackwell Scientific Publication. Oxford.

Izmiarti, 2010: Komunitas makrozoobentos di Banda Bakali Kota Padang. Jurnal Biospectrum 6 (1) : 34-40

Izzah, N.A., Efri, R.,2016: Diversitas Makrozoobentos Di Pesisir Pantai Desa Panggung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Bioeksperimen Volume 2 No.2, (September ISSN 2460-1365

Muhaimin, H., 2013: Distribusi Makrozoobentos Pada Sedimen Bar (Pasir Penghalang) di Intertidal Pantai Desa Mappakalompa Kabupaten Takalar. [Skripsi]. Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm 14-26.

Miskelly, A., 2002: Sea Urchins of Australia and The Indo Pacific. Capricornica Publications. Sydney Australia.

Odum, E.P., 1971: Fundamentals of Ecology. Third Edition. WB. Sonders. Philadelphia-London- Toronto.

Odum, E.P., 1993: Dasar-dasar Ekologi. Tjahjono Samingan,

penerjemah : Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press.Terjemahan dari : Fundamental of Ecology.

Onrizal, Fernades, S.P., Simarmata, Hesti, W., 2009: Diversitas

Makrozoobenthos pada Hutan Mangrove yang Direhabilitasi di Pantai Timur Sumatera Utara. Jurnal Natur Indonesia 11(2)

Prasetia, R.R., 2017: Diversitas Makrozoobentos Sebagai Indikator Kualitas Perairan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Jurnal Umrah. Tbk Tanjungpinang.

Purba, H.E., Djuwito, Haeruddin, 2015: Distribusi Dan Diversitas Makrozoobentos Pada Lahan Pengembangan Konservasi Mangrove Di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Diponegoro Journal Of Maquares.Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 57-65

Rizka, S., Zainal. A., Muchlisin, Qurrata, A., Fadli, N., Irma, D., Halim,A., 2016: Komunitas Makrozoobentos Di Perairan Estuaria Rawa Gambut Tripa Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah Volume 1, nomor 1 : 134-145

Robin, A, 2008: Encyclopedia of Marine Gastropods. Conchbooks. France

Rusila, N. Y. M., Khazali, Suryadiputra, I N.N., 1999; Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. PHKA/WI-IP, Bogor

Setiadi, E., Amin, B., Efriyeldi, 2016: Organic Content In Sediment And Macrozoobenthos Abundance In Coastal Waters Of Sergang Beach And Marok Tua Lingga District Riau Archipelago Province. Marine Science, Faculty Of Fisheries And Marine Science Riau University, Pekanbaru. JOM UNRI.Riau

Suzila, Efriyeldi, Nurrachmi,I., 2016: The Abundance and the Distribution Pattern of Sucker Snail (Cerithidea quadrata) in Mangrove Forest of Untut Island of Teluk Meranti District of Pelalawan Regency of Riau Province.JOM UNRI Vol. 03. Riau

Zulkifli, H., Setiawan D., 2011: Struktur dan fungsi komunitas

makrozoobentos di perairan Sungai Musi Kawasan Pulokerto sebagai instrumen biomonitoring. Jurnal Natur Indonesia. 14(1) : 95-99.

7

Discussion and feedback