Laju Penjalaran Rhizoma Lamun Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis, dan Halodule uninervis yang Ditransplantasi Di Serangan Utara, Bali

on

JMRT, Volume 2 No 1 Tahun 2019, Halaman: 23-27

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621-0096 (electronic); 2621-0088 (print)

LAJU PENJALARAN RHIZOMA LAMUN Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis, dan Halodule uninervis yang DITRANSPLANTASI DI SERANGAN UTARA, BALI

Kadek Weda Ari Bhawana a*, Elok Faiqoha, I Gusti Ngurah Putra Dirgayusaa

aProgram Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Bali 80361, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received July 31th 2018

Received in revised form August 16h 2018

Accepted November 8th 2018

Available online January 15th 2019

Keywords:

Transplantation

Growth rate

North Serangan Waters

Survival Rate

Seagrass is the second largest carbon sink in the sea after coral reefs, and as a sediment catcher that leads to the sea, seagrass can be used as a counterweight to all ecosystems in the sea. Seagrass ecosystems, associated with various types of important marine biota that have very high levels of diversity. Seagrass can be damaged due to environmental conditions and human activities such as the reclamation project on Serangan Island that has caused the loss of seagrass habitat. The loss of seagrass habitats can lead to the loss of surrounding biota, especially biota that use seagrass as their main food, such as dugong and turtles. This study aims to determine the survival rate of seagrass if it is transplanted in the waters of North Serangan Island and to determine the growth rate of Rhizomes of seagrass species of Thallasia hemprichii, Cymodocea rotundata, Halodule ununervis, and Halophila ovalis transplanted in the waters of North Serangan Island . This research was conducted in February - April 2018. The research location consisted of 2 stations with station 1 in the densely populated area of human activities and station 2, with a small amount of human activities. Seagrass transplants were carried out by using 1x1 meter of iron frames. The results showed that at station 1 the survival rate and propagation rate of seagrass rhizomes were lower than station 2, this was due to dense human activities at station 1. Likewise, the growth rate at station 1 was lower than station 2.

2018 JMRT. All rights reserved.

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan tingkat tinggi dan berbunga (Angiospermae) yang sudah sepenuhnya beradaptasi hidup terbenam di dalam laut dangkal, yang bereproduksi dengan bunga (Generative) dan rhizoma (Vegettive). Seperti tumbuhan lainnya lamun juga memiliki akar dan batang atau yang disebut dengan rhizoma.

Rhizoma merupakan batang terbenam di dasar perairan, yang menjalar secara mendatar dan beruas-ruas. Rhizoma dan akar dari lamun dapat membantu lamun agar tidak terhempas ombak dan arus karena akar dan rhizoma lamun dapat menancap dengan kuat di dasar perairan. Sistem perakaran dan rhizoma lamun ini dapat memodifikasi sedimen di sekitarnya dengan transport oksigen dan kandungan kimia lainnya. Kemampuan sistem perakaran ini adalah adaptasi untuk kondisi anoksik yang biasanya ditemukan pada jenis substrat dengan sedimen liat dan lumpur (Lakrum et al., 1989)

Dibalik fungsi lamun yang sangat banyak dan penting bagi biota laut lainnya, lamun juga memiliki toleransi terhadap kualitas air dan faktor – faktor yang dapat mengganggu dan merusak pertumbuhan lamun itu sendiri. Gangguan tersebut antara lain, sedimentasi, eutrofikasi, reklamasi, pengadukan, pencemaran air, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan sebagainya (Larkum et al., 1989). Kerusakan-kerusakan ekosistem padang lamun yang telah terjadi perlu dilakukannya perbaikan habitat lamun dengan menggunakan

metode transplantasi. Metode transplantasi digunakan karena dengan metode ini kita dapat memindahkan donor lamun yang berlokasi di pantai Serangan Timur untuk kemudian ditanam kembali di pantai Serangan Utara. Selain itu metode ini bertujuan mengembalikan suatu ekosistem lamun dengan memindahkan lamun dari daerah lain dengan karakteristik yang sama.

Transplantasi lamun merupakan suatu metode menanam lamun yang telah dikembangkan dalam upaya melakukan restorasi di daerah padang lamun yang mengalami kerusakan (Hutomo and Soemodihardjo, 1992). Beberapa ahli juga menyebut bahwa transplantasi lamun adalah restorasi, yang dimana mengembalikan ke kondisi seperti sebelumnya (Lewis, 1987 ; Calumpong dan Fonseca, 2001).

Pulau Serangan telah mengalami proses reklamasi sejak tahun 1990an yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Kerusakan habitat padang lamun tentunya akan mempengaruhi kehidupan dan penghidupan penyu dan dugong, khususnya dalam penyediaan makanan (Azkab,1998). Makanan utama dugong adalah lamun (seagrass) menurut hasil penelitian Marsh (1982) ; Azkab (1998) lebih dari 90 % isi perut dugong terdiri dari lamun, dan sisanya adalah beberapa jenis alga (seaweed). Jenis – jenis lamun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Halodule uninervsis, Halophila ovalis, Cymodocea rotundata, dan Thalassia hemprichii karena ke empat jenis ini merupakan jenis lamun yang merupakan makanan utama dari dugong dan penyu (PREN 1993 ; Azkab, 1998). Selain itu untuk jenis H. ovalis dan H.

uninervis merupakan lamun pionir dimana lamun ini dapat menghuni pertama kali daerah padang lamun. Jadi transplantasi lamun ini sangat penting dilakukan untuk mengembalikan kondisi padang lamun yang rusak dan dapat mengembalikan habitat biota-biota laut yang memanfaatkan ekosistem padang lamun.

Tujuan transplantasi lamun adalah untuk memperbaiki kondisi padang lamun yang mengalami kerusakan. Sudah banyak teknik transplantasi yang telah digunakan oleh peneliti di Indonesia seperti, teknik transplantasi tanpa jangkar, menggunakan jangkar, dan teknik Peat Pot (Azkab, 1999). Penelitian ini menggunakan metode transplantasi dengan menggunakan jangkar yang disebut dengan TERFs (Transplanting Eelgrass Remotely with Frame system). Metode TERFs ini digunakan karena metode ini menggunakan jangkar, dengan adanya jangkar atau patok yang menahan frame maka donor lamun yang ditanam tidak bergeser dari posisi saat diletakkan sebelum akar lamun menancap pada substrat, karena terjadinya pasang dan surut.

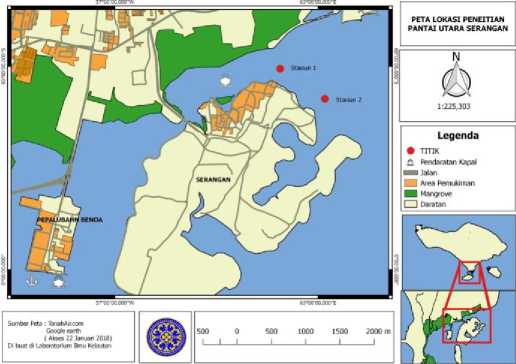

Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pulau Serangan, Denpasar, Bali pada bulan Pebruari – April 2018. Penelitian ini dilakukan pada dua stasiun dimana stasiun 1 merupakan daerah padat aktivitas manusia dengan koordinat S 8o43’15.258”, E 115o14’19.95” dan stasiun 2 adalah daerah sedikit aktivitas manusianya, dengan koordinat S 8o43’29.5068”, E 115o14’41.136”. (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Metode Transplantasi Lamun

-

a. Pengumpulan Transplan (Collecting)

Pengumpulan Transplan lamun yang terdiri dari jenis lamun dari daerah donor yaitu daerah Serangan Timur karena secara teknis donor lamun diambil pada daerah pantai terdekat dengan daerah transplan agar donor lamun tidak terlalu lama diperjalanan karena dapat menyebabkan stres. Selain itu di daerah Serangan Timur memiliki kawasan padang lamun yang luas dan padat. Donor lamun yang diambil adalah jenis H. ovalis, T. hemprichii, H. uninervis dan C. rotundata dengan masing-masing donor terdiri dari 3 bonggol.

-

b. Penanaman Transplan

Setelah dikumpulkan donor diukur panjangnya menggunakan jangka sorong untuk mengetahui panjang awal yang akan ditanam, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan Transplan dengan mengikat Transplan pada frame yang telah disediakan. Kemudian letakkan frame pada plot yang telah ditentukan dan patok menggunakan patok besi yang telah disiapkan agar tidak terbawa arus.

-

c. Pemasangan Transek

Pemasangan frame sebanyak 2 buah dilakukan pada tiap stasiun, dengan jarak antar frame adalah 10 meter sejajar garis pantai, stasiun 1 pada area perkapalan atau parkir kapal dan pariwisata air, dan stasiun 2 pada wilayah pantai yang sedikit aktivitas manusia atau pariwisatanya. Ukuran frame 1m x 1m. Tiap frame dipasang dengan menancapkan patok pada kedua sisinya agar tidak bergeser.

-

2.3 Analisis Data

-

a. Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) Unit Transplantasi

Analisis data tingkat kelangsungan hidup (SR) lamun transplantasi berupa analisis komparatif, yakni membandingkan data tingkat kelangsungan hidup (SR) (survival rate) dengan menggunakan metode teknik transplantasi lamun menggunakan jangkar setiap 1 minggu sekali melakukan pengamatan di perairan selatan Serangan. Kriteria donor lamun transplantasi dapat dinyatakan memiliki tingkat kelangsungan hidup (SR) yang baik adalah :

-

1. Mampu bertahan hidup sampai jangka waktu yang telah ditentukan

-

2. Daun, batang dan akar masih tertanam dan tumbuh dalam media

Angka kelangsungan hidup dapat dihitung dengan rumus (Royce, 1972 ; Wirawan, 2014) :

SR=Nt/No x 100% (1)

Dimana SR adalah Tingkat kelangsungan hidup (%), Nt adalah Jumlah unit transplantasi pada waktu t (bulan) , No adalah Jumlah unit transplantasi pada waktu awal atau t = 0

-

b. Laju Penjalaran Rhizoma Transplantasi Lamun

Rumus untuk pengolahan data laju penjalaran rhizoma :

x=(Lt-Lo)/Δt (2)

Dimana Lt adalah Panjang akhir (cm), Lo = Panjang awal

(cm), Δt Waktu (hari)

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pesisir Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Penelitian ini dilakukan pada dua stasiun dimana stasiun 1 merupakan daerah padat aktivitas manusia seperti kawasan parkir kapal nelayan, dan kawasan pariwisata water sport, dan stasiun 2 adalah daerah dengan aktivitas manusianya di laut berjarak 100 m dari daerah pantai. Selain itu, secara visual substrat di stasiun 1 adalah pasir berlumpur dan substrat di stasiun 2 adalah pasir dan pecahan karang (Gambar 2).

( c )

( d )

Gambar 2. ( a ) Lokasi penelitian stasiun 1, ( b ) lokasi penelitian stasiun 2, ( c ) substrat stasiun 1, ( d ) substrat stasiun 2.

-

3.1 Tingkat Kelangsungan hidup Transplan Lamun

Dari penelitian transplantasi lamun yang telah dilakukan di Pantai Serangan Utara maka diperoleh hasil tingkat kelangsungan hidup dari lamun tersebut, sebagai berikut :

Tabel 1. SR (Tingkat Kelangsungan hidup) (%) Transplantasi lamun

|

No |

Jenis lamun |

Jumlah Tranplan Awal |

Jumlah Transplan Pada Minggu Terakhir |

SR (Tingkat Kelangsungan hidup) (%) | ||

|

Stasiun 1 |

Stasiun 2 |

Stasiun 1 |

Stasiun 2 | |||

|

1 |

T. hemprichii |

8 |

7 |

8 |

87.5 |

100 |

|

2 |

C. rotundata |

8 |

7 |

8 |

87.5 |

100 |

|

3 |

H. uninervis |

8 |

7 |

8 |

87.5 |

100 |

|

4 |

H. ovalis |

8 |

6 |

7 |

75 |

87.5 |

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat kelangsungan hidup lamun yang ditransplantasi di stasiun 1 lebih rendah di bandingkan di stasiun 2. Hal tersebut diduga karena banyaknya aktivitas yang berlangsung di stasiun 1 seperti aktivitas perkapalan dan pariwisata water sport yang dapat menjadi penyebab terganggunya kelangsungan hidup dari lamun yang ditransplantasi. Selain itu, perbedaan substrat juga menyebabkan lamun yang ditranplan dapat bertahan dari arus atau gelombang, karena jika dilihat jumlah akar, semaian yang memiliki substrat pecahan (rubble) karang secara signifikan akan memiliki jumlah akar yang lebih banyak dibandingkan dengan semai yang memiliki substrat pasir laut dan pasir kuarsa, sehingga akar akan lebih kuat mencengkram substrat. Sesuai dengan substrat pada stasiun 2 yaitu pasir dengan pecahan karang (rubble) yang dapat menyediakan tempat untuk akar mencengkram dengan baik. Akar adalah salah satu organ tumbuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk pertumbuhan. Selain berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, akar juga bertindak sebagai penyerap nutrien dari dalam sedimen dan kadang-kadang sebagai temapat penyimpanan cadangan makanan (Tjitrosoepomo, 2000). Pada tabel 1 juga dapat kita lihat tingkat kelangsungan hidup dari lamun yang di transplantasi menggunakan metode transplantasi TERFS (Transplanting Eelgrass Remotely with Frame systems).

Tingkat kelangsungan hidup lamun H. ovalis paling rendah dibandingkan tiga jenis lainnya, hal ini disebabkan oleh karakteristik lamun yang berukuran kecil dibandingkan dengan 3 jenis lainnya. Hal tersebut dikarenakan lamun jenis H. ovalis memiliki karakteristik yang sangat rapuh (Den Hartog, 1967).

-

3.2 Laju Penjalaran Rhizoma Lamun

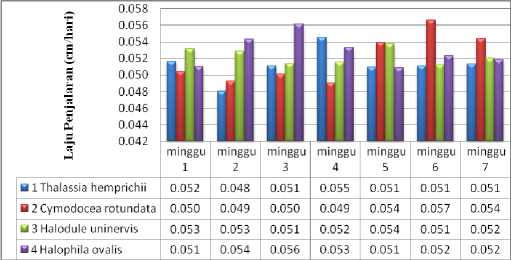

Pada stasiun 1 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan rhizoma lamun tertinggi pada minggu ke-6 yaitu C. rotundata dengan pertumbuhan mencapai 0.057 cm/hari dan terendah pada minggu ke-4 yaitu jenis T. hemprichii dengan pertumbuhan 0.048 cm/hari. Pada gambar 2, jenis T. hemprichii pertumbuhannya berfluktuasi, pada minggu ke 2 mengalami penurunan, pada minggu ke 3 dan ke 4 mengalami peningkatan dan turun kembali pada minggu ke 5, dari minggu 5, 6, dan 7 pertumbuhannya tetap konstan. Untuk jenis C. rotundata pertumbuhannya konstan dari minggu 1 sampai 4 dan terus meningkat sampai minggu ke 6 dan turun kembali pada minggu ke 7. Untuk jenis H. uninervis minggu 1 dan 2 konstan dan berfluktuatif hingga minggu ke 7. Sedangkan pada jenis H. ovalis mengalami peningkatan dampai minggu ke 3 dan turun sampai minggu ke 5, minggu ke 6 dan 7 konstan.

Gambar 3. Grafik Laju Penjalaran Rhizoma Lamun Stasiun 1

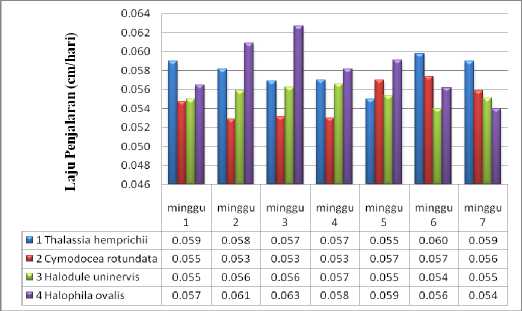

Pada stasiun 2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan rhizoma lamun tertinggi pada minggu ke 3 yaitu H. ovalis dengan pertumbuhan mencapai 0.063 cm/hari dan terendah pada minggu ke 2, 3 dan 4 yaitu jenis C. rotundata dengan pertumbuhan 0.053 cm/hari. Pada gambar 3, jenis T. hemprichii pertumbuhannya mengalami penurunan pada minggu pertama sampai ke 5, dan meningkat pada minggu ke 6 dan turun kembali pada minggu ke 7. Untuk jenis C. rotundata pertumbuhannya mengalami penurunan pada minggu ke 2 dan tetap konstan sampai minggu ke 4 dan meningkat pada minggu ke 5 sampai ke 6 kemudian turun pada minggu ke 7 . Untuk jenis H. uninervis minggu ke 2 mengalami peningkatan sampai minggu ke 4 dan berfluktuasi sampai minggu ke 7. Sedangkan pada dapa jenis H. ovalis mengalami peningkatan sampai minggu ke 3, dan berfluktuasi hingga minggu ke 7

Gambar 4. Grafik Laju Penjalaran Rhizoma Lamun Stasiun 2

Dari gambar 5 dan 7 dapat dilihat, rata-rata pertumbuhan rhizoma lamun pada stasiun 2 lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan rhizoma lamun stasiun 1, hal tersebut dikarenakan pada kondisi lingkungan di stasiun 1 merupakan daerah aktivitas perkapalan dan aktivitas pariwisata seperti water sport. Sedangkan di stasiun 2 hampir tidak ada kegiatan atau aktivitas baik manusia ataupun perkapalan. Selain itu pada saat pengamatan dilapangan kondisi perairan di stasiun 2 terlihat lebih jernih dari stasiun 1, hal ini juga menyebabkan pertumbuhan lamun di stasiun 1 tidak maksimal karena pada kondisi yang kurang jernih maka intensitas cahaya matahari yang dapat masuk kedalam perairan akan berkurang dan proses fotosintesis juga akan terganggu (Duarte and Gattuso 2008).

Jenis lamun T. hemprichii, C. rotundata, H. ovalis, dan H. uninervis memiliki bentuk percabangan monopodial, yaitu cabang pokoknya lebih besar dan panjang dari cabang lainnya. Menurut Vermaat et al. (1995), nilai penjalaran rhizoma lamun jenis T. hemprichii yaitu 20,6 cm/tahun dan nilai penjalaran rhizoma lamun jenis C. rotundata yaitu 33,9 cm/tahun.

Pertumbuhan T. hemprichii memiliki pertumbuhan paling rendah diantara tiga jenis lamun lainnya karena ukurannya yang paling besar baik ukuran daun, akar dan rhizomanya, dimana nutrisi utamanya diarahkan pada besar ukurannya bukan panjang rhizomanya. Jenis H. ovalis dan H. uninervis merupakan lamun pionir yang mampu untuk menghuni pertama kali daerah padang lamun. Selain sebagai pionir jenis H. ovalis dan H. uninervis memiliki pertumbuhan panjang rhizoma yang lebih panjang dari jenis T. hemprichii dan C. rotundata, hal itu disebabkan karena ukurannya yang lebih kecil dan nutrisi utamanya lebih digunakan untuk pertumbuhan panjang rhizomanya.

Tabel 2. Kualitas Perairan Di Serangan Utara

|

Parameter |

Stasiun 1 |

Stasiun 2 | ||

|

Kisaran |

Standar Deviasi |

Kisaran |

Standar Deviasi | |

|

Suhu (0C) |

28.25 - 29.6 |

0.491 |

29 -30.5 |

0.474 |

|

Ph |

7.97 - 8.12 |

0.052 |

7.92 - 8.09 |

0.055 |

|

Salinitas 0/00 |

29 - 30.5 |

0.563 |

30 – 32 |

0.678 |

|

Nitrat(mg/L) |

<0.010.629 |

0.228 |

0.156 0.527 |

0.118 |

|

Fosfat(mg/L) |

<0.010.213 |

0.077 |

<0.010.206 |

0.078 |

Parameter fisika yang diamati pada pengambilan data lapangan yang mempengaruhi pertumbuhan lamun yaitu salinitas, pH dan suhu. Brdasarkan tabel 2, pengukuran suhu diperoleh kisaran suhu antara 28.25 - 29.6oC pada stasiun 1 dan 29 - 30.5oC pada stasiun 2. Menurut Phillips and Menez (1988), lamun dapat beradaptasi pada suhu perairan antara 26oC -36oC, tetapi suhu yang baik untuk proses fotosintesis lamun berkisar 28-30oC. Suhu memiliki peran sangat besar, suhu dapat mempengaruhi proses fisiologi yaitu fotosintesis, pertumbuhan, laju respirasi, dan reproduksi. Proses fisiologi tersebut akan menurun apabila suhu perairan tidak sesuai kisaran tersebur (Hamid 1996 ; Faiqoh 2006).

Selain suhu, salinitas juga sangat memiliki peran dalam kemampuan lamun berfotosintesis sehingga berpengaruh pada biomasa, kerapatan, produktivitas, lebar daun dan kecepatan pulih. Kemampuan lamun mentoleransi salinitas tergantung pada umur lamun dan jenis lamun. Lamun dengan umur tua dapat mentoleransi perubahan salinitas yang besar, dan peningkatan salinitas dapat meningkatkan kerapatannya (Supriadi and Kuriandewa 2008). Kisaran salinitas yang diperoleh di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 2 yang berkisar sebesar 29‰ -30.5 ‰ pada stasiun 1 dan 30‰ - 32‰ pada stasiun 2. Menurut Dahuri et al.,(2001) dalam mentoleransi salinitas, kemampuan lamun untuk mentoleransi lasinitas berbeda – beda tergantung jenisnya, namun umumnya dapat mentolerir salinitas kisaran 1040 ‰.

Lamun membutuhkan zat hara dalam porsi yang cukup untuk dapat tumbuh dan berkembang menyelesaikan daur hidupnya. Zat hara yang diamati pada lokasi penelitian adalah nitrat dan fosfat. Pada tabel 2 dapat dilihat kandungan Nitrat perairan di Stasiun 1 berkisar 0.01-0.629 mg/L Sedangkan pada Stasiun 2 Berkisar antara 0.156-0.527 mg/L . Menurut Yatim (2005), konsentrasi nitrat dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu < 3 ppm cdapat digolongkan rendah, 3-10 ppm dogolongkan sedang, dan > 10 tergolong tinggi. Dari hasil pengukuran nitrat di lapangan,

kandungan nitrat di daerah transplantasi masuk kedalam golongan rendah. Supriadi et al. (2006) menyatakan bahwa, kandungan nitrat yang tinggi menyebabkan laju pertumbuhan yang tinggi pula.

Selain nitrat unsur hara yang penting untuk pertumbuhan lamun adalah fosfat, dimana fosfat sangat dibutuhkan lamun, dan sangat mempengaruhi proses produktivitas biomassa (Smith, 1950 ; Yatim, 2005). Sulaeman (2005), mengemukakan tingkat kesuburan berdasarkan kandungan fosfat di perairan sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Kesuburan Berdasarkan Kandungan Fosfat

|

No |

Kandungan Fosfat |

Tingkat Kesuburan |

|

1 |

< 5 ppm |

Kesuburan Sangat Rendah |

|

2 |

5-10 ppm |

Kesuburan Rendah |

|

3 |

11-15 ppm |

Kesuburan Sedang |

|

4 |

16-20 ppm |

Kesuburan Baik |

|

5 |

> 20 ppm |

Kesuburan Sangat Baik |

Nilai fosfat air di Stasiun 1 berkisar antara 0.01-0.213 mg/L sedangkan pada Stasiun 2 berkisar antara 0.01-0.206 mg/L. Hasil tersebut maka tingkat kesuburan di daerah transplantasi dapat digolongkan dalam kesuburan yang sangat rendah (<5 ppm).

Kualitas perairan tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun laju penjalaran lamun distasiun 1 lebih rendah dari stasiun 2. Hal diduga karena proses adaptasi lamun yang terhambat akibat padatnya aktivitas perkapalan dan pariwisata di stasiun 1, dan kurang jernihnya perairan pada stasiun 1 menyebabkan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan kurang optimal, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis pada lamun.

Tingkat kelangsungan hidup lamun H. ovalis paling rendah dibandingkan tiga jenis lainnya, hal ini disebabkan oleh karakteristik lamun yang berukuran kecil dibandingkan dengan 3 jenis lainnya. Selain itu banyaknya aktivitas perkapalan dan water sport diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kelangsungan hidup pada stasiun 1 lebih rendah dari stasiun 2, karena padatnya aktivitas di stasiun 1 yang menyebabkan terganggunya media transplantasi pada stasiun 1.

Rata-rata pertumbuhan rhizoma lamun pada stasiun 2 lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan rhizoma lamun stasiun 1, hal tersebut dikarenakan pada kondisi lingkungan di stasiun 1 merupakan daerah aktivitas perkapalan dan aktivitas pariwisata seperti water sport. Sedangkan di stasiun 2 hampir tidak ada kegiatan atau aktivitas baik manusia ataupun perkapalan. Selain itu pada saat pengamatan dilapangan kondisi perairan di stasiun 2 terlihat lebih jernih dari stasiun 1, hal ini

juga menyebabkan pertumbuhan lamun di stasiun 1 tidak maksimal karena pada kondisi yang kurang jernih maka intensitas cahaya matahari yang dapat masuk kedalam perairan akan berkurang dan proses fotosintesis juga akan terganggu. Kualitas perairan tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun laju penjalaran lamun distasiun 1 lebih rendah dari stasiun 2. Hal diduga karena proses adaptasi lamun yang terhambat akibat padatnya aktivitas perkapalan dan pariwisata di stasiun 1, dan kurang jernihnya perairan pada stasiun 1 menyebabkan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan kurang optimal, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis pada lamun.

Daftar Pustaka

Azkab MH. 1998. Duyung Sebagai Pemakan Lamun. Puslitbang Oseanologi LlPI. Jakarta. Oseana Vol XXIII (3 & 4) : 35 – 39.

Azkab MH. 1999. Petunjuk Penanaman Lamun. In: Ruyitno, Rositasari R & Fahmi (eds.). Oseana : Majalah ilmiah semi populer, XXIV(3):11-25. Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI. Jakarta.Dahuri, R.. 2001.

Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT . Pradnya Paramita. Jakarta.

Duarte CM, Borum J, Short FT ,Walker DI. 2008. Seagrass Ecosystems: Their Global Status and Prospects. In: Polunin NVC (ed) Aquatic Ecosystems pp. 281-294. Cambridge Univ. Press.

Hutomo M, Soemodihardjo S. 1992. Prosiding lokakarya nasional penyusunan program penelitian biologi kelautan dan proses dinamika pesisir. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – Universitas Diponegoro. Hal 179-181

Kiswara W. 2004. Kondisi Padang Lamun (seagrass) di Teluk Banten 1998 – 2001. Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Kiswara W. 2009. Perspektif Lamun dalam Produktifitas Hayati Pesisir. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional 1 Pengelolaan Ekosistem Lamun “Peran Ekosistem Lamun dalam Produktifitas Hayati dan Meregulas Perubahan Iklim”. 18 November 2009. PKSPL-IPB, DKP, LH, dan LIPI. Jakarta.

Michael P. 1984. Ecologycal System Metode for File and Laboratory Investigations. New Delhi: Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited. 404 hal

Romimohtarto K, Juwana S. 2001. Biologi Laut: Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut. Puslitbang Oseanologi LlPI. Jakarta. 527 hal.

Royce WF. 1972. Introduction to the Fishery Sciences. Academic Press. Inc. New-York. San-Fransisco, London. 428 hal.

Sulaeman. 2005. Analisa Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk. Balai Penelitian Tanah dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

Supriadi, Soedharma D, Kaswadji RF. 2006. Beberapa Aspek Pertumbuhan Lamun Enhalus acoroides (Linn. F) Royle di Pulau Barrang Lompo Makasar [tesis]. Bogor: Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor

Supriyadi IH, Kuriandewa TE. 2008. Seagrass distribution at small island : Case study of Derawan archipelago, East Kalimantan Province, Indonesia. Oseanologi dan Limnologi Indonesia. 34 : 83-99.

Vermaat JE et al. 1995. Meadow Maintenance, Growth and Productivity of a Mixed Philippine Seagrass Bed. Marine Ecology Progress Series. Hal 215-225.

Wirawan AA. 2014. Tingkat Kelangsungan Hidup Lamun Yang Ditransplantasi Secara Multispesies Di Pulau Barranglompo [skripsi]. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan.Universitas Hasanuddin. Makassar

Yatim I. 2005. Struktur Komunitas Lamun dan Preferensinya terhadap Unsur Hara Sedimen di Pulau Kodingareng Lompo, Kota Makassar [skripsi]. Makassar : Jurusan Ilmu Kelautan Unhas. Makassar.

27

Discussion and feedback