Analisis Status Mutu Air Laut Berdasarkan Metode STORET di Pelabuhan Gilimanuk Bali

on

JMRT, Volume 7 No 1 Tahun 2024, Halaman: 55-63

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621 - 0096 (electronic); 2621 - 0088 (print)

Analisis Status Mutu Air Laut Berdasarkan Metode STORET di Pelabuhan Gilimanuk Bali

Valenthio Sidauruka, I Wayan Gede Astawa Karanga*, I Dewa Nyoman Nurweda Putraa

aProgram Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

*Corresponding author, email: gedekarang@unud.ac.id

ARTICLE INFO

A B S T R A C T

Article history:

Received: 27 Juni 2023

Received in revised form: 26 Juli 2023

Accepted: 12 September 2023

Available online: 6 Februari 2024

Keywords: Gilimanuk Harbor, Water Quality, Storet Methods

Kata Kunci : Pelabuhan Gilimanuk, Kualitas Air Metode STORET.

The harbor area has a high risk of pollution. Anthropogenic activities such as ship operations, ship traffic and material used by ships will trigger a decrease in water quality and have a negative impact to the water in harbor area. This study aimed to determined the content of parameters and water quality status at Gilimanuk Harbor, Bali. Samples were taken during the transitional of Summer and Rainy season (September-November 2022) three times with a one-month interval. The parameters used in this study were: temperature, Total Suspenden\d Solid (TSS), pH, salinity, ammonia, lead and coliform. The additional parameters in this study are rainfall, wind and currents to determine the relationship between data. Water quality status in this study was analysed by STORET method, with the water quality standard referenced The Government Regulation Number 22 of 2022 for harbor waters. The parameters that exceeded the water quality standard in this study were Ammonia and the water quality status for the port waters based on the STORET method, specifically at a distance of 50 meters and 500 meters from the shore is class A with (Not Polluted) category while at a distance of 1000 meters from the shore is class B (Lightly Polluted) category. With these results, it can be seen that rainfall, wind and currents have an impact on the distribution of pollutants in the sea water.

A B S T R A K

Kawasan pelabuhan memiliki resiko pencemaran yang tinggi. Kegiatan antropogenik seperti aktivitas operasional kapal, lalu lintas kapal atupun material yang digunakan kapal akan memicu penurunan kualitas air dan akan berdampak pada lingkungan sekitar perairan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan parameter dan status mutu air di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada musim peralihan II (September-November 2022) sebanyak 3 kali dengan interval satu bulan sekali. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suhu, Total Suspended Solid (TSS), pH, salinitas, ammonia, timbal dan coliform. Metode yang digunakan untuk analisis status mutu air pada penelitian ini adalah metode STORET dengan baku mutu air yang digunakan diacu dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk perairan pelabuhan. Parameter yang melebihi baku mutu air pada penelitian ini yaitu parameter ammonia dan status mutu air untuk perairan pelabuhan berdasarkan metode STORET tepatnya pada jarak 50 meter dan 500 meter dari darat adalah kelas A (Tidak Tercemar) sedangkan pada jarak 1000 meter dari darat adalah kelas B (Cemar Ringan). Hasil menunjukan bahwa curah hujan, angin dan arus mempengaruhi sebaran polutan di air laut.

2024 jmrt. all rights reserved.

Zat pencemar yang masuk ke lingkungan akan berdampak pada kualitas air. Penurunan kualitas air dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut di perairan tersebut. Gholizadeh et al. (2016) dan Hamuna et al. (2018) juga mengatakan kualitas air laut rentan terhadap perubahan akibat kegiatan antropogenik. Aktivitas antropogenik menjadi salah satu pemicu perubahan kualitas air laut yang signifikan, semakin tinggi aktivitas antropogenik maka potensi masuknya bahan pencemar juga semakin meningkat (Halpern et al, 2015; Rodriguez-Grimon et al, 2021).

Aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk cukup tinggi dikarenakan pelabuhan tersebut merupakan pusat penyebrangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Menurut PT. ASDP Indonesian Ferry (Pricilia, 2018) Pelabuhan Gilimanuk pada tahun 2011 memiliki jumlah trip sebesar 70.518 kemudian pada tahun 2015 jumlah trip meningkat menjadi 82.917. Kawasan pelabuhan memiliki resiko pencemaran yang tinggi. Tingkat resiko ini dipengaruhi oleh lalu lintas kapal, material yang digunakan kapal maupun material yang digunakan pada pelabuhan.

Merujuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003, ada dua metode untuk menguji mutu air, yaitu metode STORET dan metode Indeks Pencemaran. Metode Indeks

Pencemaran adalah metode yang menggunakan nilai rata-rata dari seluruh parameter dan indeks maksimum untuk mengetahui dominansi satu parameter di perairan tersebut dalam satu kali pengamatan (Marganingrum, 2013). Sedangkan metode STORET dapat mengetahui parameter parameter yang melebihi baku mutu. Selama parameter yang digunakan dapat dibandingkan dengan baku mutu, maka metode ini tidak bergantung dengan jumlah parameter yang digunakan (Hariyadi dan Effendi, 2016). Hasil dari perbandingan setiap parameter akan diberi nilai sesuai sistem penilaian US-EPA (US Environmental Protection Agency), lalu nilai keseluruhan parameter menjadi indeks yang menyatakan tingkat pencemaran (Kadim et al, 2017).

Metode Indeks Pencemaran hanya membutuhkan satu kali pengamatan sehingga data yang didapat mewakili kondisi sesaat perairan tersebut. Sedangkan Metode STORET merupakan timeseries data sehingga data yang didapat mewakili kondisi perairan dalam jangka waktu tertentu (Saraswati et al, 2014). Berdasarkan paparan tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait status mutu air laut di kawasan pelabuhan pada lokasi yang berpotensi tercemar, yaitu Pelabuhan Gilimanuk yang difokuskan pada beberapa parameter fisika, kimia dan biologi dengan menggunakan Metode STORET. Indeks STORET cukup sensitive dalam merespon dinamika indeks kualitas air dengan sedikit atau banyak parameter sehingga metode ini dapat mendeteksi pencemaran yang terjadi (Ariestawidya, 2020).

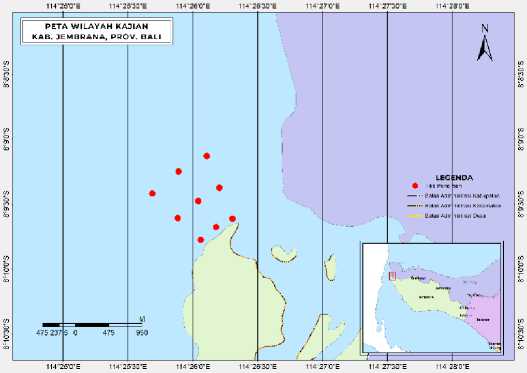

Penelitian ini dilaksanakan di Perairan Pelabuhan Gilimanuk. Pengambilan sampel dilakukan pada musim peralihan II, yaitu bulan September - November sebanyak 3 kali pengamatan dalam interval waktu 1 bulan sekali pada tanggal 26 di setiap bulannya. Analisis sampel dilakukan secara in situ untuk parameter pH menggunakan pH meter, Salinitas menggunakan Refraktometer dan Suhu menggunakan Termometer dan secara ex situ untuk parameter Total Suspended Solid (TSS), Amonia, Timbal dan Coliform yang dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Bali. Sampel diambil dari 9 titik (Gambar 1), dimana 3 titik dengan jarak 50 meter dari darat (daerah pencemaran dari darat), 3 titik berjarak 500 meter dari darat (daerah pencemaran dari laut dan darat) dan 3 titik berjarak 1000 meter dari darat (daerah pencemaran dari laut)

Gambar 1. Peta Titik Pengambilan Sampel Penelitian

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain Rermometer Raksa, pH Meter, Pipet Volume, Refractometer, Erlenmeyer, Spektrofotometer, Spektrofotometri Serapan Atom

(SSA), cooling box, GPS, Labu Ukur, Labu Destilasi, Gelas Beaker, Pemanas Listrik, Corong Gelas, Tabung Durham, Cawan Gooch, Blender, Kuvet, dan Gelas Piala. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Akuades, Larutan Fenol, HNO₃, Larutan Trisalt, Natrium Nitroprusida (C5FeN6Na2O), Kalium Persulfat (K2SO₄), Natrium Hidroksida (NaOH), Es dan Sampel Air Laut.

-

2.3 Metode Penelitian

-

2.3.1 Pengujian Sampel

-

Pengukuran suhu mengikuti standar SNI 06-6989.23-2005, menggunakan termometer raksa yang dimasukkan ke dalam medium air. Setelah dimasukkan, termometer dibiarkan dalam posisi tersebut selama 2 – 5 menit, sampai nilai suhu mencapai stabilitas. Setelah stabil, nilai suhu dicatat tanpa perlu mengeluarkan termometer dari dalam air.

Pengukuran tingkat keasaman (pH) mengikuti pedoman SNI 06-6989.11-2004, menggunakan pH meter yang dicelupkan ke dalam sampel air selama kira-kira 1-2 menit, hingga nilai pH mencapai titik keseimbangan. Pengukuran salinitas dilakukan dengan Refractometer. Sampel air diteteskan pada prisma kemudian dibaca skalanya Pengujian TSS menggunakan metode Spektrofotometri. Sampel air sebanyak 500 ml diblender selama 2 menit lalu dituang ke dalam kuvet pada spektrofotometri. Hasil pengukuran ditampilkan pada monitor dalam bentuk satuan mg/L.

Pengujian amonia dengan metode spektrofotometri, menggunakan metode biru indofenol (SNI 19.6964.3-2003). Prosesnya dimulai dengan melakukan destilasi sampel kemudian sampel dicampurkan dengan 1 ml larutan fenol dan 1 ml larutan Natrium Nitroprusid. Kemudian disimpan dalam kondisi gelap selama 1 jam. Setelah 1 jam sampel akan berubah warna kemudian dimasukan ke dalam spektrofotometri dan diukur pada panjang gelombang 640 nm. Hasil pengukuran ditampilkan pada monitor dalam bentuk satuan mg/L.

Pengujian timbal menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) (SNI 6989.84-2019). Sampel air ditambahkan 2,5 ml HNO₃ pekat kemudian dipanaskan. Selanjutnya, larutan sampel dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan dengan penambahan air bebas mineral. Sampel dimasukan ke dalam alat SSA lalu diukur dengan panjang gelombang 283,3 nm atau 217,0 nm. Setelah itu dilakukan perhitungan pada persamaan (1):

Pb(mg∕F) = C x Fp (1)

Keterangan:

C = kadar yang didapat dari hasil pengukuran (mg/l) Fp = faktor pengenceran

Pengujian coliform (SNI 012332.1) dengan metode MPN (Most Probable Number) dengan tiga tahap, yaitu uji pendugaan, uji konfirmasi dan uji kelengkapan. Larutan pengenceran trisalt 10⁻1 sampai 10⁻3 dibuat. Kemudian diambil 1 ml larutan dari setiap pengenceran ke setiap 3 tabung LTB (Lauryl Tryptose Broth), sampai tabung ke enam. Setelah itu diinkubasi pada suhu 30°C selama 24-48 jam, tabung durham yang menghasilkan gelembung merupakan tabung positif. Bakteri kemudian dipindahkan ke media BGLB (Brillian Green Lactose Broth) dan diinkubasi dalam suhu 35°C selama 24-48 jam. Kemudian dipindahkan dengan jarum inokulasi dari setiap tabung BGLB (Brillian Green Lactose Broth) yang positif kedalam tabung berisi media EC Borth. Kemudian diinkubasi selama 24-48 jam dengan suhu 45.5oC. Setelah 48 jam akan terlihat tabung yang positif adanya bakteri E. coli akan menghasilkan gelembung pada tabung durham. Hasil yang positif kemudian digoreskan pada media EMB (Eosin Methylene Blue), kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 35oC. Hasilnya akan tumbuh koloni E. coli.

Curah hujan, Angin dan Arus merupakan data sekunder penelitian ini apabila ditemukan kaitanya terhadap hasil. Data

parameter curah hujan dilakukan dengan menganalisis data dari website Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) dengan mengunduh data curah hujan selama 7 hari sebelum pengambilan data lapangan dianalisis dan hasil rata-rata yang dihasilkan oleh analisis ini mewakili besaran curah hujan pada setiap minggu terakhir di bulan periode penelitian yang berlangsung pada bulan September hingga November 2022.

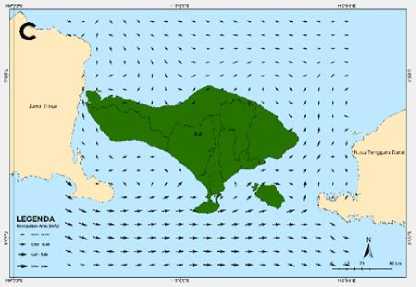

Data parameter angin dan arus didapatkan dari website Copernicus yang diambil selama 7 hari sebelum hari pengambilan data lapangan. Data dianalisis dan diekstrak menggunakan software Microsoft Excel lalu dibuat rata-rata mingguan. Visualisasi peta data angin menggunakan software WRPlot View dan peta data arus menggunakan software ArcMap.

-

2.3.2 Pengambilan sampel

Pada tiap titik dilakukan pengambilan sampel air sebanyak 2 liter dengan cara langsung mencelupkan jerigen pada air dan kemudian ditutup rapat lalu diberi label yang kemudian ditaruh didalam cooling box yang sudah berisi es. Sampel diambil dari air permukaan (Sudhanandh, 2011; Widjihatini et al., 2016). Pengukuran kualitas air dilakukan secara insitu (Suhu, Salinitas dan pH) dan exsitu (TSS, Amonia, Timbal dan Coliform). Sampel kemudian dibawa ke laboratorium untuk diuji.

-

2.4 Analisis Data

Penentuan status mutu kualitas air dilakukan dengan metode STORET. Prinsip metode STORET yakni membandingkan data kualitas air dengan baku mutu air sesuai peruntukan air tersebut. Kualitas air yang baik akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (PP No 22 Tahun 2021) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peruntukan perairan pelabuhan. Baku mutu untuk perairan pelabuhan sesuai dengan PP No 22 Tahun 2021 (Tabel 1).

Tabel 1. Baku Mutu Air Laut

|

No |

Parameter |

Satuan |

Baku Mutu |

|

1 |

Suhu |

°C |

Alami |

|

2 |

pH |

- |

6,5 – 8,5 |

|

3 |

TSS (total suspended solid) |

mg/L |

80 |

|

4 |

Salinitas |

‰ |

Alami |

|

5 |

Amonia |

mg/L |

0,3 |

|

6 |

Timbal |

mg/L |

0,5 |

|

7 |

Coliform |

Jml/100 ml |

1000 |

Cara menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai US-EPA (US Environmental Protection Agency) dengan klasifikasi sebagai berikut:

-

• Kelas A: baik sekali, skor = 0 → memenuhi baku mutu

-

• Kelas B: baik, skor = -1 s/d -10 → cemar ringan

-

• Kelas C: sedang, skor = -11 s/d -30 → cemar sedang

-

• Kelas D: buruk, skor ≥ -31 → cemar berat

Adapun langkah-langkah dalam melakukan metode STORET yaitu sebagai berikut:

-

1. Data kualitas air diambil secara periodik, kemudian dibandingkan hasil dari setiap parameter dengan baku mutu

yang terdapat pada PP No 22 Tahun 2021 peruntukan perairan pelabuhan.

-

2. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran < baku mutu) maka diberi skor 0.

-

3. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran > baku mutu), maka diberi skor seperti pada Tabel 2.

-

4. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status mutunya dari jumlah skor yang didapat dengan menggunakan sistem nilai.

|

Jumlah contoh |

Nilai |

Parameter | ||

|

Fisika |

Kimia |

Biologi | ||

|

< 10 |

Maksimum |

-1 |

-2 |

-3 |

|

Minimum |

-1 |

-2 |

-3 | |

|

Rata-rata |

-3 |

-6 |

-9 | |

|

≥ 10 |

Maksimum |

-2 |

-4 |

-6 |

|

Minimum |

-2 |

-4 |

-6 | |

|

Rata-rata |

-6 |

-12 |

-18 | |

Tabel 2. Penentuan Sistem Nilai Status Mutu Air

Sumber: KepMen LH No. 115 Tahun 2003

-

4.1 Parameter Fisika Air

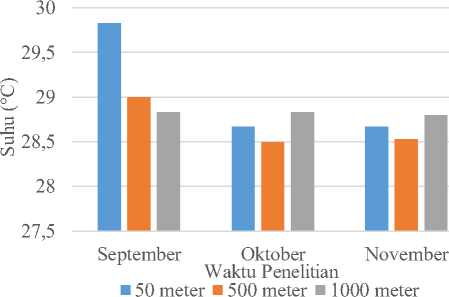

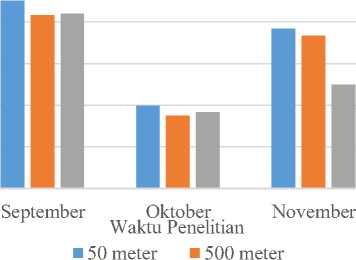

Parameter fisika air yang diukur selama penelitian meliputi suhu dan TSS. Suhu merupakan parameter yang penting untuk dianalisis untuk kualitas air. Pada perairan umumnya suhu bersifat fluktuatif. Musim, kondisi geografi dan waktu pengambilan sampel dapat menyebabkan flutukasi tersebut (Uddin et al, 2014). Suhu air pada setiap pengambilan data yang dilaksanakan di bulan September-November 2022 memiliki nilai yang bervariasi namun masih memenuhi baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pada Gambar 2 suhu paling tinggi terjadi pada bulan September sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Oktober. Perbedaan suhu tersebut dapat terjadi karena tingginya curah hujan yang menyebabkan cuaca saat pengambilan data mendung/berawan atau minimnya penyinaran cahaya matahari ke badan air. Musim kemarau dapat meningkatkan suhu lingkungan sedangkan musim penghujan dapat menurunkan suhu lingkungan. Selain itu, bisa disebabkan oleh perbedaan waktu pengambilan sampel (Caissie, 2006). Pada penelitian ini pengambilan sampel rata-rata dilakukan pada pukul 10.00 WITA – 14.00 WITA.

Gambar 2. Suhu di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

Total Suspended Solid atau TSS adalah jumlah material padat yang tersuspensi, umumnya mengandung polutan anorganik 57

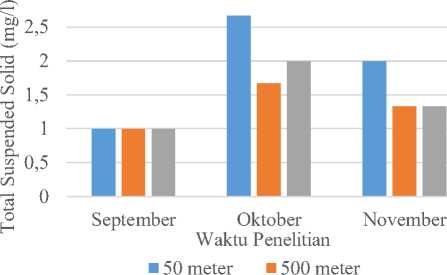

dan organic serta nutrient di dalam air (Selamat et al., 2019; Binh et al., 2020). Pada Gambar 3 konsentrasi TSS pada setiap pengambilan data bervariasi namun masih memenuhi baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Konsentrasi TSS terbesar ditemukan pada bulan Oktober dan terendah pada bulan September. Tingginya konsentrasi TTS pada bulan Oktober diakibatkan curah hujan yang tinggi. Curah hujan memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap kandungan TSS. Semakin tinggi curah hujan yang terjadi maka kandungan TSS akan semakin tinggi dikarenakan hujan dapat membawa material tersuspensi dari darat menuju laut. Hal ini juga yang menyebabkan tingginya kandungan TTS pada jarak 50m di bulan Oktober (Ariewibowo, 2020). Pada bulan Oktober pada jarak 50m didapatkan TSS sebesar 2.67 mg/L hal ini diduga dekatnya sumber pencemar seperti adanya muara/ujung selokan dari darat ke laut serta pasir di darat yang tercampur pada air laut, angin dan arus akan membentuk gelombang sehingga sedimen berupa pasir akan bergerak melayang di kolom air. Berbeda dengan jumlah yang didapatkan pada jarak 500m dan 100m dimana kecepatan arus akan berkurang seiring dengan bertambahnnya kedalaman sehingga material dalam bentuk pasir/lumpur tidak mampu terangkat lagi dan menjadi salah satu faktor terkait penyebaran material TSS untuk jarak 500m dan 1000m (Astuti et al,2016).

Gambar 3. TSS di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

-

4.2 Parameter Kimia Air

Potential of Hydrogen (pH) atau Tingkat keasaman merupakan salah satu parameter kimia untuk kualitas air. pH mengindikasikan seberapa asam atau basa suatu perairan. Air yang memiliki banyak ion hydrogen (H⁺) merupakan kondisi asam sedangkan air yang memiliki banyak ion (OH⁻) dalam kondisi basa (Omer, 2019). Tinggi rendahnya nilai pH berhubungan erat dengan DO dan penyinaran matahari, pH umumnya akan meningkat disaat disiang hari saat terjadi proses fotosintesis. Pada pengambilan data, Gambar 4 nilai pH yang diperoleh secara keseluruhan masih memenuhi baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan rentang nilai 6,5 – 8,5 atau masih alami untuk perairan laut.

8

7,5

7

6,5

■ 50 meter ■ 500 meter

Gambar 4. pH di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

Salinitas merupakan tingkat keasinan atau kadang garam yang terlarut dalam air. Salinitas perairan Indonesia umumnya 3035‰ (Patty, 2013). Hasil pengukuran salinitas dapat dilihat Gambar 5. Pada pengambilan data selama bulan September – November nilai salinitas bervariasi namun masih memenuhi baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan nilai alami. Pada bulan Oktober nilai salinitas lebih rendah dibanding bulan September dan November, hal ini diduga karena curah hujan yang tinggi pada bulan Oktober. Salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, aliran air sungai dan curah hujan. Semakin tinggi curah hujan maka kandungan salinitas akan semakin rendah (Nontji, 2002 dalam Patty, 2013).

36

34

⅛ 32

K Λ

I 30

28

26

Gambar 5. Salinitas di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

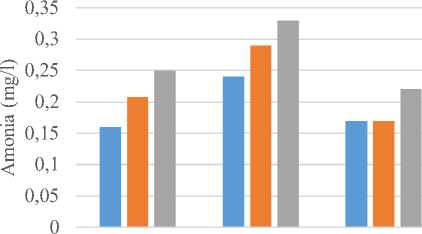

Hasil pengukuran ammonia dapat diilhat pada Gambar 6. Konsentrasi ammonia tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Konsentrasi ammonia pada laut sangat bervariasi dan dapat berubah dengan cepat. Konsentrasi ammonia pada setiap bulan umumnya bervariasi sesuai dengan jarak, namun rerata yang didapatkan menunjukan bahwa konsentrasi ammonia melebihi baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 khususnya pada bulan Oktober di jarak 1000m sementara pada bulan lainnya konsentrasi ammonia cenderung stabil di semua jarak namun nilai konsentrasinya tetap tinggi walaupun masih memenuhi baku mutu. Konsentrasi ammonia yang tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, curah hujan membawa limbah domestik dari darat menuju laut dan kemudian angin dan arus membawa zat pencemar ke tengah laut sehingga sebaran ammonia terjadi pada jarak 500m dan 1000m. Selain berasal dari hasil metabolisme organisme dan proses dekomposisi organisme yang telah mati, konsentrasi ammonia juga berasal dari oksidasi zat organis. Konsentrasi ammonia dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya suhu. Pada musim kemarau ketika suhu lingkungan meningkat konsentrasi ammonia diperairan sangat rendah, disebabkan aktivitas bakteri meningkat 58

sehingga proses nitrifikasi dan nitratifikasi berjalan dengan baik. Sedangkan pada musim penghujan ketika suhu lingkungan rendah maka pertumbuhan bakteri menurun sehingga konsrentrasi ammonia meningkat. Selain itu angin dan arus merupakan salah satu faktor yang menyebabkan zat pencemar tersebar ke tengah laut.

September Oktober November

Waktu Penelitian

■ 50 meter ■ 500 meter

Gambar 6. Amonia di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

Timbal merupakan parameter kimia mutu air. Konsentrasi timbal menunjukan bahwa disetiap lokasi dan waktu pengambilan data konsentrasi timbal bernilai <0.0036 mg/l (Tabel 3.). Berdasarkan nilai ambang batas timbal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk air pelabuhan yaitu 0.5 mg/L maka di perairan pelabuhan Gilimanuk tidak melebihi ambang batas. Hal ini dikarenakan tidak adanya aktifitas yang dapat mencemari seperti aktivitas bengkel kapal yaitu pengecetan kapal, pemberisihan kapal, pengelasan kapal serta pembuatan kapal di Pelabuhan Gilimanuk sehingga konsentrasi logam timbal tidak melebihi ambang batas (Rusli, 2015 dalam Rizkiana, 2017). Konsentrasi timbal umumnya lebih besar di sedimen dari pada di permukaan air, hal ini disebabkan adanya pengaruh dari pola arus dan angin (Amin et al, 2011). Selain itu tingginya curah hujan membuat konsentrasi logam berat dalam air menurun dikarenakan adanya proses pelarutan selama musim penghujan, sedangkan kandungan logam berat cenderung terkonsentrasi pada musim kemarau (Sagala et al, 2014).

Tabel 3. Timbal (mg/l) di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

|

Jarak/Bulan |

September |

Oktober |

November |

|

50 meter |

<0.0036 |

<0.0036 |

<0.0036 |

|

500 meter |

<0.0036 |

<0.0036 |

<0.0036 |

|

1000 meter |

<0.0036 |

<0.0036 |

<0.0036 |

-

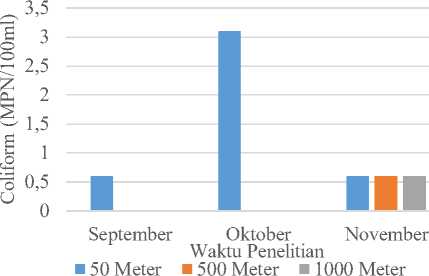

4.3 Parameter Biologi Air

Coliform merupakan parameter biologi pada penelitian ini. Kontaminasi bakteri Coliform pada air diantaranya disebabkan oleh aktivitas pemukiman, kegiatan nelayan serta kegiatan perikanan disekitar perairan (Samudro et al., 2012; Widyaningsih et al., 2016). Keterkaitan antara angin dan arus terhadap parameter coliform memiliki dampak yang terbatas. Angin dan arus cenderung mempengaruhi pergerakan polutan di laut yang berkontribusi pada penyebaran polutan dari satu lokasi ke lokasi lainnya (Ondara dan Husrin, 2017). Data yang didapatkan pada penelitian ini (Gambar 7) menunjukan bahwa konsentrasi Coliform di Perairan Pelabuhan Gilimanuk selama rentang waktu penelitian September – November 2022 masih memenuhi baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan nilai kurang dari 1000 MPN/100 ml. Hal ini terjadi dikarenakan lokasi pengambilan sampel jauh dari sumber pencemar. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu pH, pH (<7,2)

yang rendah dapat menyebabkan survival rate pada bakteri menurun. Amonia juga berperan untuk pertumbuhan bakteri, secara tidak langsung kadar ammonia yang tinggi dapat menyebabkan oksigen terlarut menurun sehingga bakteri tidak dapat berkembang dengan baik. Namun pada kondisi tertentu nitrogen yang ada pada ammonia dapat digunakan sebagai sumber nutrisi tambahan.

Gambar 7. Coliform di Perairan Pelabuhan Gilimanuk

-

4.4 Parameter Sekunder

-

4.4.1 Curah Hujan

-

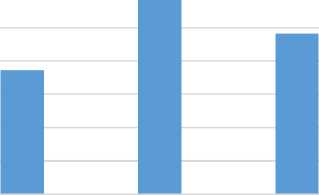

Curah hujan pada penelitian ini merupakan data tambahan jika ditemukan kaitannya terhadap hasil yang didapatkan (Gambar 8). Pada saat musim peralihan II yang terjadi pada bulan September – November 2022 curah hujan ditemukan mulai meningkat namun masih bersifat tak menentu. Data curah hujan yang didapatkan pada awal musim peralihan II yaitu dibulan September didapatkan rata-rata sebesar 10.2 mm/week. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Oktober dengan intensitas rata-ratanya sebesar 21.05 mm/week. Lalu bulan terakhir pada musim peralihan II yaitu bulan November didapatkan intensitas rata-ratanya mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu 11.4 mm/week.

September

Oktober November

Waktu Penelitian

Gambar 8. Curah Hujan Selama Periode Penelitian

Pada musim peralihan II dengan intensitas hujan yang sering terjadi menyebabkan suhu lingkungan menurun yang kemudian mempengaruhi aktivitas bakteri dan proses nitrifikasi berjalan lambat sehingga kandungan ammonia di lingkungan meningkat (Hargreaves dan Tucker, 2004; Titiresmi dan Sopiah, 2006). Hal ini juga yang menyebabkan tingginya kandungan ammonia pada bulan Oktober (Gambar 6). Pada parameter TSS (Gambar 3) ditemukan lebih banyak pada jarak 50 meter hal ini dikarenakan di jarak tersebut sangat dipengaruhi oleh daratan. Curah hujan akan membawa partikel-partikel ke laut melalui saluran buangan atau sungai atau parit, hal ini yang menyebabkan lebih banyak cemaran yang terjadi di jarak 50 meter karena dekat 59

dengan sumber pencemar. Pada parameter pH (Gambar 4) ditemukan pada bulan September lebih rendah dibandingkan pada bulan Oktober dan November ketika curah hujan tinggi walau pun masih dalam batas normal sesuai dengan baku mutu. Pengaruh curah hujan tidak terlalu signifikan terhadap pH air laut.

Pada parameter Salinitas, data menunjukan adanya pengaruh curah hujan. Salinitas bulan Oktober lebih rendah dibandingkan dengan bulan September dan November, hal ini menunjukan bahwa ketika curah hujan tinggi maka salinitas ikut menurun (Patty, 2013). Pada parameter coliform, curah hujan tidak secara langsung mempengaruhi. Curah hujan dapat menyebabkan adanya perpindahan zat pencemar dari darat ke laut. Coliform lebih banyak ditemukan saat curah hujan yang terjadi di bulan Oktober namun hanya pada jarak 50 meter saja. Hal ini menunjukan curah hujan cukup berpengaruh terhadap perpindahan Coliform dari darat ke laut.

-

4.4.2 Angin dan Arus

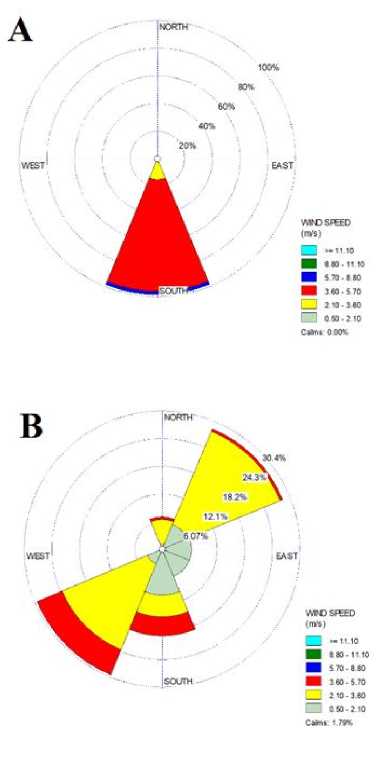

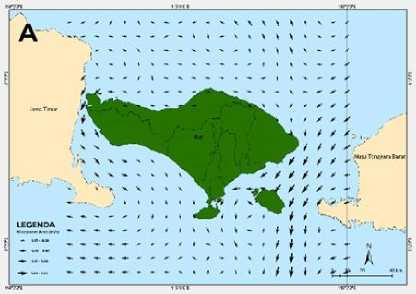

Parameter angin dan arus pada penelitian ini merupakan data tambahan jika ditemukan kaitannya terhadap hasil yang didapatkan. Pada bulan September dan Oktober 2022 angin berhembus ke arah selatan dengan kecepatan rata-rata untuk setiap bulannya yaitu 3.72 m/s dan 3.33 m/s, kemudian pada bulan November 2022 angin berhembus menyebar ke arah tenggara sampai barat daya dengan kecepatan rata-rata 1.86 m/s (Gambar 9). Angin dapat mempengaruhi arus permukaan sehingga dapat memindahkan dan menyebarkan zat pencemar dilaut. Ketika angin dan arus bergerak ke arah yang sama maka zat pencemar lebih mudah terdistribusi ke tempat lain (Siagian et al, 2016 dan Wang et al, 2020).

Gambar 9. Angin bulan September (A), Oktober (B) dan November (C) 2022.

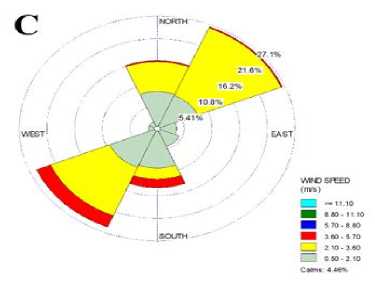

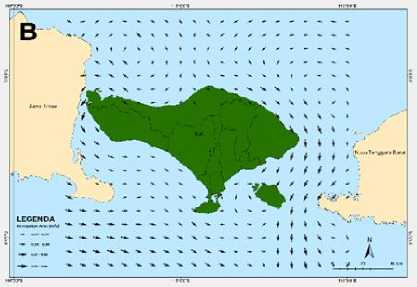

Hasil dari data arus yang didapatkan selama periode penelitian (Gambar 10). Arus bergerak dari utara ke selatan dengan kecepatan rata-rata pada setiap bulan September, Oktober dan November masing-masing yaitu 0.75 m/s, 0.49 m/s dan 0.27 m/s. Angin yang berhembus akan membentuk arus yang kemudian dapat mempengaruhi transport sedimen.

Gambar 10. Arus Bulan September (A), Oktober (B) dan November (C) 2022.

Interaksi antara angin dan arus dapat mempengaruhi beberapa parameter kualitas air. Pada parameter suhu, angin pada permukaan air laut menyebabkan evaporasi air yang dapat menurunkan suhu, angin dan arus yang terjadi juga dapat membawa massa air hangat atau dingin ke daerah tertentu dan mempengaruhi suhu di daerah tersebut. Pada parameter TSS, interaksi antara angin dan arus akan membentuk gelombang sehingga sedimen berupa pasir akan bergerak melayang di kolom air. Pada parameter pH dan salinitas, angin dapat mempengaruhi lewat proses aerasi. Ketika angin bertiup di permukaan laut, terjadi pencampuran antara udara dan air, yang menyebabkan peningkatan kadar oksigen di air laut. Kadar oksigen yang lebih tinggi dapat meningkatkan pH air laut. Interaksi antara angin dan arus laut dapat menciptakan pola pergerakan air yang kompleks. Pola ini dapat membawa nutrien dan bahan organik dari satu daerah ke daerah lain dan mempengaruhi pergerakan dan distribusi air dengan salinitas yang berbeda.

Interaksi angin dan arus pada parameter ammonia, timbal dan coliform memiliki pengaruh yang terbatas. Angin dan arus cenderung berdampak pada transpotasi polutan di laut yang membantu dalam proses distribusi polutan dari daerah tertentu ke daerah lainnya. Hal ini dikarenakan sumber pencemar ammonia, timbal dan coliform sendiri yaitu berasal dari aktivitas manusia. Angin dan arus membantu dalam proses pencampuran pada air laut dan mendistribusikannya

-

4.5 Status Mutu Air berdasarkan Metode STORET

Metode STORET (Storage and Retrieval of Water Quality Data System) adalah salah satu metode yang dapat mengevaluasi pencemaran di suatu perairan, ditinjau dari parameter fisika, kimia dan biologinya. Metode ini menggunakan time series data sehingga hasilnya akan lebih akurat (Saraswati et al., 2014). Data yang telah terkumpul kemudian diambil nilai maksimum, minimum dan rata-rata, kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk perairan pelabuhan serta diberi skor sesuai dengan informasi pada tabel 2. Setelah itu, dari skor yang didapatkan akan menghasilkan kelas pencemaran pada lokasi tersebut.

Hasil evaluasi mutu air bulan September-November 2022 dengan sistem skor untuk parameter yang kurang dari 10 di

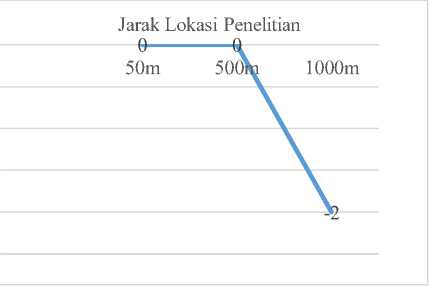

Perairan Pelabuhan Gilimanuk ditampilkan pada Tabel 2. Hasil evaluasi, terlihat bahwa skor dan tingkat pencemaran di masing-masing jarak (50 m, 500 m dan 1000 m) berbeda (Gambar 11). Pada jarak 50 m dan 500 m didapatkan skor (0) dengan kelas A (Memenuhi Baku Mutu), kemudian pada jarak 1000m didapatkan skor (-2) dengan kategori kelas B (tercemar ringan). Hasil evaluasi status mutu air yang berbeda pada setiap jarak dipengaruhi oleh perbedaan nilai yang melebihi ambang baku mutu air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk perairan pelabuhan (Tabel 4). Pada jarak 1000m hasil evaluasi dipengaruhi karena skor parameter amnonia untuk nilai maksimum melebihi baku mutu, sama seperti penelitian Asuhadi dan Abdul (2018) dimana parameter ammonia di kawasan pelabuhan melebihi baku mutu dan mempengaruhi skor STORET. Sedangkan pada jarak 50m dan 500m tidak ditemukan skor yang melebihi baku mutu.

Secara keseluruhan dari 3 kelompok jarak, jarak yang memiliki skor paling besar adalah jarak 1000m (Gambar 11). Hal ini selaras dengan penelitian Nurhidayati (2021) dimana jarak yang paling dekat dengan pantai memiliki konsentrasi yang rendah kemudian akan meningkat seiring dengan bertambahnya jarak. Hal ini kemungkinan terjadi dikarena adanya pengaruh curah hujan, angin dan arus serta faktor lainnya yang menyebabkan perpindahan zat pencemar dari darat ke tengah laut.

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

Gambar 11. Skor STORET di Pelabuhan Gilimanuk

Tabel 4. Penilaian Status Mutu Air berdasarkan Metode STORET

|

5 |

≡ |

Jarak 50 Meter |

Jarak 500 Meter |

Jarak IOOO Meter | |||||

|

No |

H |

Xilai HasiI Pengukuran |

h |

Nilai Hasil Pengukuran |

Nilai Hasil Pengukuran |

O | |||

|

⅛ |

Min Maks Rerata |

Min Maks Rerata |

Min Maks Rerata | ||||||

|

A |

FISIKA |

|

1 |

SUHU ’C .Alami 28.67 29.83 29.05 0 28.5 29 28.67 0 28.8 28.83 28.81 0 |

|

2 B |

TSS MgL 80 1 2.67 1.89 0 1 1.67 1.33 Ol 2 1.44 0 sltbtotal skor o o o KIMLA |

|

1 |

PH 6.5-S.5 7 7.68 7.39 0 6.97 7.87 7.51 0 7.07 7.9 7.6 0 |

|

2 |

SALINir-AS ‰ .Alami 30 35.03 32.9 0 29.5 34.34 32.39 0 29.67 34.4 31.69 0 |

|

3 |

AMONIA Mg/L 0.3 0.16 0.24 0.19 0 0.170 0.290 0.223 0 0.22 0.33 0.267 -2 |

|

4 C |

TIMBAL MgL 0.5 <0.0036 <0.0036 <0.0036 0 <0.0036 <0.0036 <0.0036 0 <0.0036 <0.0036 <0.0036 0 SUBTOTAL SKOR 0 0-2 BIOLOGI |

|

1 |

Tcoliform Mpnioomi 1000 2 9.3 4.43 0 <1.8 2 - 0 <1.8 2 - 0 SUBTOTAL SKOR 0 0 0 |

Kelas A = Memenuhi Baku KeLas A = Memenuhi Baku

TOTAL SKOR O O Kelas B = Cemar Ringan

Mutu Mutu

Status mutu air laut di Perairan Pelabuhan Gilimanuk berdasarkan metode STORET pada jarak 50 meter dan 500 meter

Kesimpulan

adalah Kelas A (Tidak Tercemar) dengan skor (0). Sedangkan pada jarak 1000 meter adalah Kelas B (Cemar Ringan) dengan skor (-2). Skor yang didapatkan pada jarak 1000 meter dipengaruhi oleh nilai maksimal parameter ammonia yang melebihi baku mutu PP No. 22 Tahun 2021 yang kemudian mendapatkan skor sesuai dengan sistem nilai.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rinaldy Terra yang telah membantu dalam pembuatan peta.

Daftar Pustaka

Amin, B., A. Evy, M. A. Saputra. (2011). Distribusi spasial logam Pb dan Cu pada sedimen dan air laut permukaan di perairan tanjung buton kabupaten siak provinsi riau. Jurnal Teknobiologi, 2(1): 1-8.

Ariewibowo., S. Hadi., S dan Etty Riani. (2020). Analisis kandungan padatan tersuspensi total berdasarkan karakteristik hujan di daerah aliran Sungai Ciliwung. Jurnal of Natural Resources and Environmental Management. 10(3): 352-363. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.352-

363

Astuti, Hendri, E., Aris Ismanto dan Siddhi Saputro. (2016). Studi Pengaruh Gelombang Terhadap Transport Sedimen di Perairan Timbulsloko Kabupaten Demak Jawa Tengah. Jurnal Oseanografi. Volume 5(1): 77-85

Asuhadi. S., dan Abdul. M. (2018). Status mutu air pelabuhan Panggulubelo berdasarkan Indeks STORET dan Indeks Pencemaran. Jurnal Kelautan Nasional. Vol (12):2. Hal 109 – 119.

Badan Standarisasi Nasional. (2005). SNI 06-6989.23. Pengukuran Suhu Menggunakan Termometer Raksa. BSN : Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 06-6989.11. Pengukuran pHMenggunakan PH meter. BSN : Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional. (2003). SNI 196964.3. Pengukuran Amonia Menggunakan Speltrofotometri. BSN : Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional. (2019). SNI 06989.84. Pengukuran Timbal Menggunakan Spektrofotometri. BSN : Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional. SNI 01.2332.1. Pengukuran Coliform dengan menggunakan Most Probable Number. BSN : Jakarta.

Binh, P.T.X., Thuy, D.T., Thu, T.H., Hai, N.T., and Huong, N.T.A. 2020. Establishing an empirical equation for the relationship between Total Suspended Solids and Total Phosphorus concentrations in the downstream Red River water. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 20 (3): 325- 332.

Caissie, D. 2006. The Thermal Regime of Rivers: A Review. Freshwater biology, 51(8): 1389-1406.

Gholizadeh, M., Melesse, A., & Reddi, L. (2016). A

Comprehensive Review on Water Quality Parameters Estimation Using Remote Sensing Techniques. Sensors, 16(8), 1298. https://doi.org/10.3390/s16081298

Halpern, B. S., Frazier, M., Potapenko, J., Casey, K. S., Koenig, K., Longo, C., Lowndes, J. S., Rockwood, R. C., Selig, E. R., Selkoe, K. A., & Walbridge, S. (2015). Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world’s ocean. Nature Communications, 6(1), 7615.

https://doi.org/10.1038/ncomms8615

Hamuna, B., Tanjung, R. H., Maury, H. K., Alianto, dan, & Ilmu Kelautan dan Perikanan, J. (2018). Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. Jurnal Ilmu

Lingkungan, 16(1), 35–43.

https://doi.org/10.14710/JIL.16.1.35-43

Hargreaves. John A. and Tucker. Craig S. (2004). Managing Ammonia in Fish Ponds. Southern Regional Aquaculture Center.ID SRAC 4603

Hariyadi. S, dan H. Effendi. (2016). Penentuan status kualitas perairan pesisir. Bahan perkuliahan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Kadim, M.K., N. Pasisingi, A.R. Paramata. 2017. Study of water quality of the Gorontalo Bay using STORET method. Depik, 6(3): 235-241. https://doi.org/10.13170/depik.6.3.8442

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Marganingrum D, Roosmin D, Pradono, Sabar A. (2013). Diferensiasi Sumber Pencemar Sungai Menggunakan Pendekatan Metode Indeks Pencemar (IP) (Studi Kasus: Hulu DAS Citarum). Jurnal RISET Geologi dan Pertambangan. Volume 23(1): 37–48.

Nontji, A., 2002. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta: 59-67

Notowinarto & F. Agustina. 2015. Populasi Bakteri Heterotrof di Perairan Pulau Bulang Batam. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia,1 (3): 334 - 342.

Nurhidayati., Lalu. A.D. dan Ahmad. Z. (2021). Identifikasi Pencemaran Logam Berat di Sekitar Pelabuhan Lembar menggunakan Analisa Parameter Fisika dan Kimia. Jurnal Fisika Flux (18): 2. Hal 139 – 148.

https://doi.org/10.20527/flux.v18i2.9873

Omer, N.H. 2019. Water Quality Parameters. Water QualityScience, Assessments and Policy, 18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Patty. I. Simon. (2013). Distribusi Suhu, Slinitas dan Oksigen Terlarut di Perairan Kema, Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Platax. Volume 1 (3) : 148 – 157. 2302-3589.

Pricilia SE. (2018). Model Mitigasi Risiko Operasi Pada Industri Penyeberangan: Studi Kasus Lintasan Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk [skripsi]. Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya. 153 hal.

Rizkiana, L., Karina S., dan Nurfadillah. (2017). Analisis Timbal (PB) pada Sedimen dan Air Laut di Kawasan Pelabuhan Nelayan Gampong Deah Glumpang Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan. Volume 2 (1) : 89 – 96. 2527-6395

Rodríguez-Grimón, R., Campos, N. H., & Castro, Í. B. (2021). Effect of Maritime Traffic on Water Quality Parameters in Santa Marta, Colombia. Journal of Marine Science and Engineering, 9(5), 474.

https://doi.org/10.3390/jmse9050474

Rusli, A. 2015. Pengujian kuantitatif kandungan logam dalam cat dengan teknik radiografi sinar x. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung. 39.

Samudro, S., Agustiningsih, D., dan Sasongko, S.B. 2012. Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, 9 (2):64-71.

Saraswati, Puji Sri., Sunyoto., Bambang A.K., dan Suwarno H. (2014). Kajian Bentuk Dan Sensitivitas Rumus Indeks Pi, Storet, Ccme Untuk Penentuan Status Mutu Perairan Sungai Tropis Di Indonesia. Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Volume 21 (2): 129-142

Selamat, M.B., Ukkas, M., dan Samawi, M.F. 2019. Karakterisasi Spektral Sedimen Tersuspensi di Perairan

Muara Sungai Kota Makassar Menggunakan Citra Sentinel 2A. Dalam: Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan, 6, Makassar, 5 Mei 2018, hal 181-190.

Siagian, Yanthi. S., Aziz, R., dan Aris I. (2016). Pemodelan Sebaran Tumpahan Minyak di Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Jurnal Oseanografi, Volume 5 (2) : 270 – 276

Sudhanandh, V. S., Shibu, R., Ajimon, V. J., & Narendra Babu, K. (2012). Water quality effects of harbour activities assessed with integrated ecotoxicological parameters in Kerala, India. African Journal of Environmental Science and Technology, 5(11), 924–932.

https://doi.org/10.5897/AJEST09.203

Titiresmi dan Sopiah N. (2006). Teknologi Biofilter untuk Pengolahan Limbah Ammonia. Jurnal Teknik Lingkungan. Jakarta : 7(2) : 173-179.

Uddin, M.N, Alam, M.S., Mobin, M.N., and Miah, M.A. 2014. An Assessment of the River Water Quality Parameters: A case of Jamuna River. J. Environ. Sci. and Natural Resources, 7(1): 249 – 256.

Wang, Hua., John, Paul.K., Dongfang, L., Yanqing, D. and Yuhan Shen. (2020). Wind Impacts on Suspended Sediment Transport in The Largest Freswater Lake of China. Hydrology Research. doi: 10.2166/nh.2020.153

Widjihatini., Achmad Riyadi., Dzulham Affandi., dan Ganesha Wicaksana. (2016). Petunjuk Teknis Pemantauan Kualitas Air Laut Tahun 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Widyaningsih, W., Supriharyono, & Widyorini, N. 2016. Analisis Total Bakteri Coliform di Perairan Muara Kali Wiso Jepara. Diponegoro Journal of Maquares, 5(3):157-164.

63

Discussion and feedback