Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

on

Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Vicko Taniady1, Y.A. Triana Ohoiwutun2, Samuel Saut Martua Samosir3

1Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: 190710101184@mail.unej.ac.id

-

2Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: trianaohoiwutun@unej.ac.id

-

3Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: samuelsamosire@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 3 Mei 2023

Diterima: 15 Desember 2023

Terbit: 30 Desember 2023

Keywords:

Deferred Prosecution

Agreement; Restorative Justice Mechanisms; Corruption Crime.

Kata kunci:

Perjanjian Penuntutan yang

Ditangguhkan (DPA);

Mekanisme Keadilan Restoratif;

Tindak Pidana Korupsi.

Corresponding Author:

Vicko Taniady, E-mail : 190710101184@mail.unej.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2023.v12.i0

4.p13

Abstract

The punishment for corporate corruption causes problems in the criminal justice system and the impact of the sentence. This study aims to analyze the situation of resolving corruption crimes committed by corporations and initiating the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as a restorative justice mechanism. The research method used is normative doctrinal law explained by statutory, conceptual, case, and comparative study approaches. The results of this study, DPA policy is a settlement of cases out of court through termination of prosecution based on negotiations between the prosecutor's office as a dominus litis and corporations that focus on recovery and maintaining the existence of corporations. The application of DPA is manifest in the principles of the criminal justice system. DPA has been implemented in several countries, such as the United States and England, which have successfully handled corporate crimes. Through problem analysis, principles of the criminal justice system, and comparative studies, the DPA can be applied in Indonesia, which will be designed as a restorative justice mechanism. The draft DPA regulation will also contain several matters, including procedures for implementing DPA, sanctions, prosecutors' considerations, and other technical matters that will later be regulated in Indonesian laws and regulations.

Abstrak

Pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi mengalami problematika baik dalam sistem peradilan pidana hingga dampak pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menggagas penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif doktrinal yang dielaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan DPA merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui penghentian penuntutan yang didasarkan pada negosiasi antara jaksa sebagai dominus litis dengan korporasi yang berfokus terhadap pemulihan dan tetap mempertahankan eksistensi dari korporasi. Penerapan DPA juga sesuai dengan asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya,

penerapan DPA telah diterapkan dibeberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang terbukti berhasil dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Melalui analisis problematika, asas-asas sistem peradilan pidana, dan studi komparatif, maka gagasan DPA dapat diterapkan di Indonesia, yang nantinya akan didesain sebagai mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, desain peraturan DPA juga akan tercantum beberapa hal yang meliputi tata cara penerapan DPA, sanksi, pertimbangan jaksa, dan hal teknis lainnya yang nantinya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kehadiran korporasi di Indonesia diibaratkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa, seperti pemasukan ekonomi yang berbentuk pajak maupun devisa, namun di sisi lain juga melakukan tindak pidana. Atas hal tersebut Inde datae leges ne fortior omnia posset (hukum harus dibuat, jika tidak orang yang kuat akan memiliki kekuasaan tidak terbatas), maka perkembangan hukum pidana di Indonesia harus mengadopsi peraturan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) menjadi dasar legitimasi korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana.1 Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP 2023 telah membagi menjadi 3 klasifikasi tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi demi kepentingannya, yakni: 1) Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus dengan kedudukan fungsional; 2) Tindak pidana yang dilakukan dengan dasar hubungan kerja atau hubungan lain; dan 3) Tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi diluar struktur korporasi namun masih bisa mengendalikan korporasi.

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang masif dilakukan oleh korporasi. 2 Tindak pidana korupsi menjadi sebuah problematika serius karena telah merambah pada seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, yang memberikan cerminan negatif bagi negara dalam kancah internasional.3 Bahkan dalam pandangan masyarakat dunia, tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi permasalahan internal dalam suatu negara, melainkan menjadi permasalahan global yang menjadikan tindak pidana korupsi sebagai transnational crime. 4 Pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada saat ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) yang

menyebutkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang didasarkan pada hubungan kerja atau hubungan lain dengan bertindak dalam lingkungan korporasi baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri. Lebih lanjut, jika dianalisis dalam UU Tipikor maka dapat disimpulkan bahwa pola hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi berfokus terhadap pendekatan pemidanaan semata untuk mendapatkan efek jerah (deterent effect) atau keadilan retributif atas perbuatannya.5

Pola hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut tentunya menjadi problematika bagi korporasi ketika sebuah korporasi dijatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, seperti rusaknya citra korporasi, menurunnya harga saham, pemberhentian kegiatan/produksi korporasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, dan dampak negatif lainnya yang secara tidak langsung berdampak juga terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.6 Padahal jika dilihat dalam United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) menghimbau kepada negara anggota untuk mengambil tindakan preventif baik melalui hukum nasionalnya serta memiliki kewajiban untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip hukum nasionalnya untuk memerangi kegiatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dengan berfokus terhadap pemulihan ekonomi. 7 Lebih lanjut, permasalahan terkait unsur kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh korporasi juga tidak dapat secara penuh untuk dipulihkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tahun 2020 mencapai Rp56,7 triliun, dari tahun 2019 yang hanya Rp12 triliun. Total kerugian akibat korupsi juga meningkat pada tahun 2021 mencapai Rp62,9 triliun.8 Namun demikian, jika dilihat pada data yang diungkap oleh ICW bahwa pada tahun 2022, hanya 2,2% (atau Rp1,4 triliun dari 62,9%) kerugian negara yang berhasil untuk dikembalikan akibat tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, praktik korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang menjelma dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2016-2021 telah merugikan negara hingga Rp47,92 triliun. Oleh karena itu, untuk menciptakan upaya ultimum remedium (hukum pidana hendaklah menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum) dengan mempertimbangkan eksistensi dari korporasi bagi perekonomian di Indonesia serta memperhatikan pentingnya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, maka diperlukannya upaya penerapan keadilan restoratif bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Urgensi penerapan keadilan restoratif bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus dilakukan. Penerapan keadilan restoratif bagi korporasi memiliki tujuan untuk menciptakan pemulihan seperti semula, khususnya dalam pemulihan ekonomi (uang) sebelum adanya putusan pengadilan sehingga korporasi dapat menjalankan kegiatan usahanya dan tetap mempertahankan citra

korporasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa keadilan restoratif pada saat ini hanya diberlakukan terhadap subjek hukum orang (natuurlijk persoon) 9 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019), dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Atas hal tersebut, DPA hadir sebagai keadilan restoratif bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Konsep DPA merupakan wujud implementasi dari ultimum remedium dan penerapan keadilan restoratif.10 Penerapan DPA menjadi sebuah win-win solution baik bagi korban maupun pelaku serta negara mampu melakukan pemulihan seperti semula khususnya dalam pemulihan ekonomi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. DPA merupakan sebuah mekanisme penyelesaian alternatif sengketa di dalam lingkup sistem peradilan umum dengan syarat kondisi dan jangka waktu tertentu atas kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan DPA memberikan kewenangan diskresi kepada jaksa untuk menangguhkan prosedur penuntutan pidana terhadap korporasi untuk dibawa menuju peradilan umum dengan mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Pada dasarnya DPA berfokus pada negosiasi antara jaksa sebagai dominus litis dengan terdakwa yang menekankan pada prosedur pemulihan administratif atau sipil yang disesuaikan dengan berbagai syarat dan kriteria ketentuan. Konsep DPA juga akan mengubah paradigma dari follow the suspect menjadi follow the money. Kehadiran DPA sejatinya merupakan bentuk upaya penyesuaian terhadap paradigma penegakan hukum pidana modern sebagaimana yang diungkap oleh Eddy O.S. Hiariej yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif.11 Adapun makna keadilan korektif berfokus terhadap pencegahan pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan pidana berulang dikemudian hari, keadilan restoratif berfokus terhadap pemulihan korban, dan keadilan rehabilitatif untuk memperbaiki tindakannya.12

Konsep DPA sebagai mekanisme keadilan restoratif sejatinya telah diterapkan dibeberapa negara, seperti Amerika Serikat, dan Inggris. Jika dilihat di Amerika Serikat, penerapan DPA pada awalnya dimulai sejak the Holder Memo dan diatur lebih lanjut dalam the Thompson memo, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap the US Principles of Federal Prosecution of Bussiness Organization dan Speedy Trial Act 2009. Penerapan DPA dapat dilakukan terhadap korporasi maupun individu. Namun dalam perkembangannya (gradual process), DPA hanya diterapkan kepada korporasi. Kehadiran DPA juga berdampak positif bagi korporasi dengan memberikan tindakan preventif serta memunculkan parameter yang kreatif dalam suatu korporasi. Lebih lanjut, peraturan

DPA di Inggris diatur dalam Crime and Courts Act 2013 (CCA 2013) yang telah disesuaikan dengan prinsip Konstitusi Inggris. Penerapan DPA di Inggris telah dimulai sejak 24 Februari 2014 dan telah berhasil diterapkan pada beberapa kasus korporasi.13

Pada dasarnya, terdapat beberapa penelitian yang juga menawarkan gagasan serupa terkait penerapan DPA yang disesuaikan dengan sistem peradilan pidana saat ini, seperti: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ardi Ferdian tahun 2021 dengan judul “Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa”. 14 Penelitian ini menganalisis penerapan DPA sebagai bentuk penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan penerapan DPA apabila diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DPA dapat digunakan dalam sistem penegakan hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana untuk menghindari banyaknya dampak negatif apabila korporasi dijatuhi hukuman pidana. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anindytha Arsa Prameswari, dan rekan, pada tahun 2021 dengan judul “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice”.15 Penelitian ini lebih berfokus terhadap penerapan DPA dalam aspek lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup berlangsung lama dan tidak berfokus terhadap pemulihan. Melalui penerapan DPA dengan melihat penerapannya di Amerika Serikat dan Inggris, diharapkan mampu menciptakan keefektivan dan keefesiensian penegakan hukum pidana dalam aspek lingkungan. Dan Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh I. Made Santiawan dan Gde Made Swardhana pada tahun 2021 dengan judul “Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”.16 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan DPA yang dimulai dari tahapan hingga mekanisme dengan dikaitkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukannya penerapan DPA, diperlukan beberapa pertimbangan seperti susunan konstitusional, tradisi hukum, beban regulatory and compliance, dan memerlukan peraturan khusus yang mengatur DPA.

Melihat penelitian sebelumnya, dan untuk menciptakan kebaruan penelitian (state of the art), maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini bermaksud untuk mengkaji konsep DPA yang dikaitkan dalam mekanisme keadilan restoratif bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Atas hal tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni: 1) Apakah DPA dapat digunakan sebagai mekanisme keadilan restoratif dalam

penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia?; dan 2) Bagaimana konsep pengadopsian DPA di masa yang akan datang untuk diterapkan sebagai mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yang puncaknya, penelitian ini akan mendesain DPA sebagai mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan jaksa sebagai dominus litis yang memiliki andil, dan jaksa dalam menggunakan DPA harus didasarkan pada syarat-syarat khusus, serta korporasi memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif doktrinal yang dielaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan studi perbandingan. 17 Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; The US Principles of Federal Prosecution of Bussiness Organization Act Speedy Trial Act 2009; Crime and Courts Act 2013; The Thompson Memorandum; The Holder Memorandum; The McNulty Memorandum; The Filip Memorandum; dan Code of Practice of DPA in United Kingdom.

Pendekatan konseptual digunakan untuk merancang gagasan yang belum atau tidak ada aturan hukumnya. Pendekatan konseptual juga dilakukan dengan berpedoman terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Kasus yang dikaji meliputi SFO dan Amec Foster Wheeler Energy Limited (AFWEL) dan perusahaan Enron yang dibantu oleh perusahaan Arthur Anderson. Kedua kasus tersebut merupakan representasi penerapan DPA di Amerika Serikat dan Inggris. Pendekatan yang terakhir adalah perbandingan hukum yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis kebijakan DPA di Amerika Serikat dan Inggris. Adapun alasan mengambil perbandingan di Amerika Serikat dan Inggris adalah kedua negara tersebut telah menerapkan kebijakan DPA dan terbukti berhasil. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer (bersifat autoritatif dan persuasif) dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum tersebut, penulis menggunakan teknik studi pustaka.

-

3. Hasil Dan Pembahasan

-

3.1. Penerapan DPA sebagai Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia

-

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang terus terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang biasanya dilakukan oleh individu, justru sekarang merambat terhadap korupsi. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai problematika penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dan menganalisis urgensi penerapan keadilan restoratif melalui kebijakan DPA.

-

3.1.1. Problematika Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi

Tindak Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian di Indonesia. Kehadiran korporasi juga mampu memberikan dampak positif dalam sektor ketenagakerjaan, sektor pendapatan negara, hingga sektor sosial lainnya. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, korporasi tidak mampu berjalan sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat tiga organ penting dalam korporasi yakni pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Di sisi lain, kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi juga dibantu oleh karyawan perusahaan. Sehingga, melalui peranan organ-organ penting korporasi, maka korporasi mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Kehadiran korporasi tidak selamanya memberikan dampak positif, melainkan juga dampak negatif dengan melakukan suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi. Sejatinya, tindak pidana korupsi sudah berlangsung sejak lama dan akan terus berlangsung selama negara belum memiliki cara yang efektif untuk memberantasnya. Meskipun banyak ahli telah melakukan penelitian tentang korupsi, penyebab korupsi telah teridentifikasi, dan jumlah kerugiannya telah diperkirakan, namun hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi sangat susah. Berbeda dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana korupsi bersifat rahasia dan menjadikan tindak pidana tersebut sulit untuk diberantas.18 Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Secara hakikatnya, tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebudayaan di Indonesia.19 Berbagai upaya penanganan kejahatan yang pada mulanya hanya berfokus untuk melakukan hukuman melalui sanksi pidana kini berangsur-angsur mulai menemukan kegagalan, terutama terhadap kejahatan yang berkaitan dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal atau dalam hal ini korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan berbagai modus yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana terdapat tiga teori, yakni strict liability, vicarious liability, dan identification. Konsepsi strict liability menganggap bahwa pertanggungjawaban korporasi secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, agen, pengurus, wakil, atau pegawainya. Vicarious liability mengungkapkan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh bawahannya. Lebih lanjut, dalam teori identification menganggap bahwa para pegawai senior korporasi atau orang yang mendapatkan delegasi wewenang dapat dikatakan sebagai penjelmaan korporasi itu sendiri. Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi telah diatur dalam beberapa regulasi, yakni KUHP 2023 dan UU Tipikor. Pengaturan tindak pidana korupsi pada KUHP 2023 merupakan sebuah pembaruan hukum, yang mana pada KUHP 1946 masih belum diatur subjek hukum korporasi dan tindak pidana korupsi. 20 Pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tertuang dalam Bab Ketiga Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 603-Pasal 606 KUHP 2023. Di sisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi juga diatur dalam beberapa Pasal di UU Tipikor, yakni melalui beberapa pasal Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22.21

Pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam KUHP 2023

|

Dasar Hukum |

Analisis |

|

- Pasal 603-Pasal 606 KUHP 2023 |

Perumusan delik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam KUHP 2023, setidaknya terdapat 4 jenis, yakni:

berakibat menimbulkan kerugian negara.

atau kedudukannya yang berakibat menimbulkan kerugian negara.

maupun penyelenggara negara untuk diperbuat atau tidak diperbuat yang melanggar kewajibannya dalam suatu jabatan.

negeri maupun penyelenggara negara. |

Dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diakumulasikan

|

melalui pidana denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP) dengan kategori II hingga kategori VI (atau dalam hal ini dengan rentan Rp10.000.000-Rp2.000.000.000) diluar dari pidana tambahan. |

Pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam UU Tipikor

|

Dasar Hukum |

Analisis |

|

- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22 UU Tipikor |

Perumusan delik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam UU Tipikor, setidaknya terdapat 8 jenis, yakni:

berakibat menimbulkan kerugian negara.

atau kedudukannya yang berakibat menimbulkan kerugian negara.

maupun penyelenggara negara untuk diperbuat atau tidak diperbuat yang melanggar kewajibannya dalam suatu jabatan.

negeri maupun penyelenggara negara.

pidana korupsi.

korupsi.

pidana korupsi.

keterangan yang palsu. Dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan rentan Rp500.000.000 hingga Rp1.000.000.000 |

Tabel 1. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP 2023 dan UU Tipikor (Sumber : Analisis Penulis)

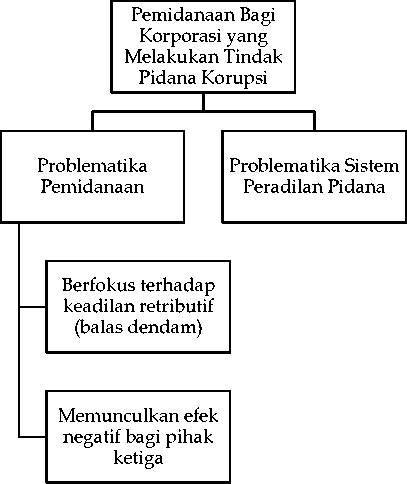

Melihat Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pada saat ini bersifat pendekatan pemidanaan untuk mendapatkan efek jerah (deterent effect) atau keadilan retributif atas perbuatannya.22 Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 4

UU Tipikor yang menggunakan paradigma keadilan retributif 23 dan tidak berfokus terhadap dampak pemidanaan bagi korporasi sekaligus penyelamatan keuangan negara. Melihat mekanisme pemidanaan yang menggunakan pendekatan keadilan restributif justru memunculkan problematika. Sebagaimana yang diketahui bahwa organ-organ dari korporasi tersebut tidak hanya meliputi direksi maupun komisaris, namun juga meliputi karyawan, pemegang saham, dan pihak ketiga lainnya. Atas hal tersebut, konsekusensi dari penggunaan pendekatan keadilan retributif saat ini bisa berimplikasi terhadap para pemegang saham, jaminan yang berbahaya bagi karyawan dan para pensiunan perusahaan, pemegang saham, konsumen, kreditur, masyarakat umum, pihak ketiga lainnya, rusaknya citra korporasi, dan bahkan mekanisme pemidanaan tersebut tidak memunculkan hasil yang terbaik bagi korban dan masyarakat. Padahal salah satu esensi penegakan hukum pidana modern saat ini adalah pemulihan pada keadaan semula (restitutio in integrum), yang mampu menjadi jawaban terbaik dalam penyelesaian perkara antara negara, korban, masyarakat dan pelaku.24

Gambar 1. Problematika Pemidanaan Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini (Sumber : Analisis Penulis)

Mekanisme penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga saat ini menghadapi masalah besar, termasuk korupsi yudisial; kelebihan kasus; proses yang lambat dan memakan waktu; biaya tinggi; mekanisme yang tidak memadai untuk memasukkan unsur-unsur keadilan masyarakat; dan sistem peradilan pidana yang terlalu kaku, formal dan teknis, mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dan daya tanggap.25 Selain itu, jika dianalisis melalui hukum acara peradilan pidana, mekanisme

penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi dimulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan yang pada umumnya berlangsung 1-3 bulan (bahkan bisa lebih, tergantung dengan kasus). 26 Permasalahan lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah sulitnya untuk menemukan mens rea. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya upaya untuk melakukan evaluasi sistem pemidanaan saat ini.

-

3.1.2. Mekanisme Keadilan Restoratif Melalui Kebijakan DPA Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi melalui keadilan restoratif dapat menjadi solusi dari problematika saat ini. Jika dianalisis lebih lanjut, salah satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan keuangan negara,27 sehingga mampu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU Tipikor, yang mana salah satu kepentingan hukum yang hendak untuk dilindungi adalah keuangan negara.28 Mekanisme keadilan restoratif juga akan ditandai dengan perubahan dari primum remedium menjadi ultimum remedium. 29 Selain itu, melalui keadilan restoratif, korporasi dapat secara kooperatif untuk mengembalikan keuangan negara tanpa perlu adanya persidangan.30

Penerapan DPA sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan gagasan kebijakan baru yang lebih mengutamakan terhadap pemulihan dalam keadaan semula. Pada dasarnya terdapat beberapa pranata hukum saat ini yang mirip dengan penerapan DPA, seperti Pembayaran Denda dalam Pasal 82 KUHP 1946, dan Schikking (Denda Ganti). Jika dianalisis dalam Pasal 82 KUHP 1946, gugurnya suatu penuntutan hanya dimungkinkan dilakukan terhadap pelanggaran. Lebih lanjut, Schikking dalam Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi diperuntukkan dalam Pasal 29 Rechten Ordonanntie yang menyebutkan terhadap semua tindak pidana yang dianggap bukan sebagai kejahatan, maka Menteri keuangan dapat berdamai menggunakan Schikking. Melalui pranata hukum tersebut yang mirip dengan penerapan DPA, maka menunjukkan adanya potensi dari penerapannya di Indonesia dan memudahkan untuk mengadopsi kedalam hukum nasional.

Gagasan penerapan DPA juga sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana. Adapun dua tujuan sistem peradilan pidana menurut Luhut M. P. Pangaribuan yakni tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 31 Tujuan jangka pendek dimaksudkan untuk

melakukan pencegahan terhadap masyarakat agar terhindar dari kejahatan, melakukan penyelesaian kasus secara adil, dan mencegah residivis. 32 Selain itu, tujuan jangka panjang adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.33

Oleh karena itu, terdapat dua dampak positif yang dapat dipertimbangkan sebagai urgensi penerapan DPA di Indonesia, yakni: Pertama, penerapan DPA akan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diluar dari pengadilan. 34 Sebagaimana yang diketahui bahwa kasus tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, terlebih untuk menentukan mens rea dari korporasi.35 Hal tersebut dikarenakan adanya asas actori incumbit probatio (siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk dibuktikan) dalam tindak pidana korupsi yang semakin mempersulit bagi penyidik.36 Melalui konsep DPA penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan lebih optimal karena jaksa penuntut umum hanya mempertimbangkan adanya tahap pembuktian, dan tahap pengujian kepentingan umum. 37 Selain itu, korporasi juga harus mengakui kejahatan yang dilakukan dan dituangkan melalui statement of fact. Setelah tahapan tersebut terpenuhi, maka jaksa dan korporasi melakukan negosiasi terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk pemulihan dan wajib untuk dilaksanakan. Disisi lain, apabila korporasi tidak melaksanakan kewajiban yang ada, maka jaksa dapat melakukan penuntutan dan melanjutkan ke tahap persidangan.

Kedua, penerapan DPA lebih berfokus terhadap pemulihan dan itikad baik dari korporasi.38 Sebelum penerapan DPA dilakukan, jaksa dan korporasi akan menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Penentuan kewajiban-kewajiban tersebut juga akan diawasi oleh hakim dengan berfokus terhadap pemulihan terhadap keadaan semula. Dalam hal tindak pidana korupsi, korporasi akan mengembalikan keseluruhan keuangan negara yang telah dikorupsi, memberikan kompensasi, bekerjasama dalam penyelidikan, dan program untuk korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Mekanisme DPA juga sebagai jawaban dari problematika pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yang mana pada tahun 2018, keuangan negara yang berhasil diselamatkan hanya Rp222 miliar dari Rp7,62 triliun. Sehingga, melalui penerapan DPA diharapkan mampu untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara, yang selanjutnya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, korporasi yang melakukan penerapan DPA juga akan mendapatkan dampak positif, seperti mempertahankan citra positif korporasi, tidak

adanya putusan pengadilan yang berdampak terhadap jalannya korporasi, dan mampu untuk mempertahankan karyawan yang dimiliki.

Penerapan DPA dalam penyelesaian tindak pidana korupsi juga akan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagaimana yang diketahui, bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang cukup lama. 39 Melalui kebijakan DPA akan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut dikarenakan, dalam perjanjian DPA akan diberikan waktu untuk memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dan disahkan oleh pengadilan.

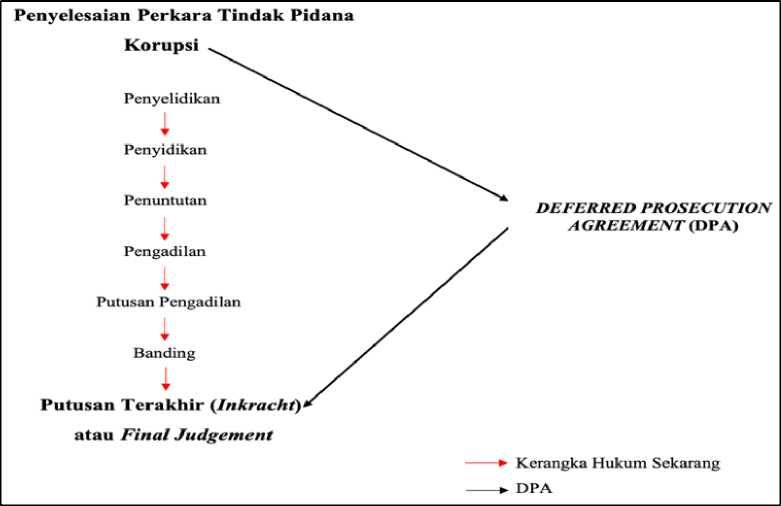

Gambar 2. Ilustrasi Bagaimana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi diperlakukan dengan Kompleksitas Kerangka Hukum yang ada dibandingkan dengan Penerapan DPA (Sumber : Analisis Penulis)

Jika dilihat dalam Gambar 2, menunjukkan bagaimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diperlakukan dengan kompleksitas oleh kerangka hukum yang ada 40 dibandingkan dengan DPA sebelum mencapai keputusan akhir. Proses penyelesaian tindak pidana korupsi, para pihak mungkin harus menjalani penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, putusan, banding, dan akhirnya putusan akhir atau kasasi. Jika para pihak menggunakan DPA, maka kerumitan, waktu yang lama, dan biaya yang besar bisa untuk dihindari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan DPA layak untuk mengatasi keterbatasan kerangka hukum yang ada; dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa penerapan

DPA dapat berfungsi secara efektif dalam memangkas penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia.

Pengadopsian DPA juga sesuai dengan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam sistem peradilan pidana. 41 Asas proporsionalitas mengandung arti bahwa dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana hendaknya dilandaskan pada keseimbangan dan kepentingan seluruh pihak terkait, baik negara, pelaku, korban, dan masyarakat.42 Kehadiran DPA tentunya akan menjunjung asas proporsionalitas karena akan menjadi mekanisme keadilan restoratif yang secara tidak langsung akan berfokus terhadap keseimbangan dan kepentingan seluruh pihak. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan perjanjian DPA yang berfokus terhadap pemulihan dalam keadaan semula memiliki esensi kepada korban, masyarakat, maupun negara untuk menerima manfaatnya secara langsung, atau dalam hal tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Selain itu, asas subsidiaritas menyatakan bahwa hendaknya hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir atau dijadikan sebagai instrumen hukum candangan ketika instrumen hukum lainnya tidak berfungsi (ultimum remedium).43 Asas subsidiaritas bagi korporasi sejatinya pernah tertuang pada Pasal 53 Rancangan KUHP tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penuntutan dan penjatuhan hukuman pidana bagi korporasi harus mempertimbangkan instrumen hukum lain yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Atas hal tersebut, DPA merupakan suatu kebijakan yang lebih berfokus terhadap penyelesaian perkara secara administratif dan pemulihan tanpa menempatkan sanksi pidana. Sehingga DPA dapat dimanifestasikan sebagai upaya ultimum remedium dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

-

3.2. Penerapan DPA di Amerika Serikat dan Inggris

Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara pertama yang memperkenalkan sekaligus mengadopsi DPA. Penerapan DPA di Amerika Serikat dapat dilakukan kepada individu maupun korporasi.44 Namun dalam perkembangannya, penerapan DPA hanya berfokus terhadap kejahatan korporasi sajakarena kejahatan korporasi dianggap sebagai kejahatan yang sangat sulit dalam hal pembuktian serta memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang mahal. 45 Dengan kata lain, konsep DPA merupakan penyaring sebuah perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana dengan mengakomodir asas itikad baik dari korporasi yang melakukan tindak pidana.

Mekanisme penerapan DPA mengemuka saat kasus korupsi yang dilakukan oleh perusahaan Enron yang dibantu oleh perusahaan Arthur Anderson.46 Perusahaan Enron merupakan perusahaan energi dan produsen listrik. Kasus tersebut dimulai dari tahun

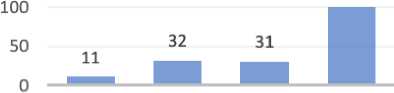

1992 ketika pengesahan Undang-Undang Kebijakan Energi Nasional yang memungkinkan untuk melakukan penjualan listrik dan entitas utilitas Enron secara ilegal.47 Perusahaan Enron terlibat dalam penetapan harga, manipulasi saham, korupsi, dan perdagangan orang dalam, serta juga memaksimalkan setiap celah yang tersedia dalam kode pajak untuk menghindari pembayaran pajak bisnis.48 Bahkan, perusahaan Enron mengalokasikan saham-saham ini untuk keuntungan perusahaan dengan harga diskon serendah $39,00 per saham dan kemudian menguangkan saham-saham tak berharga tersebut di pasar terbuka setinggi $86,00 dengan mengetahui sepenuhnya bahwa hal tersebut akan segera diketahui.49 Akibat hal tersebut banyak sekali yang tidak hanya pemegang saham, namun juga karyawan yang berjumlah hingga lima ribu karyawan harus kehilangan pekerjaan mereka. 50 Atas hal tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat menggunakan pendekatan DPA, sekaligus dibentuk the Holder Memo dan diatur lebih lanjut dalam the Thompson memo pada tahun 2003. Kehadiran kebijakan DPA juga berdampak positif melalui beberapa penyelesaian kasus korporasi yang setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut ditunjukkan melalui gambar berikut ini:

Perjanjian DPA di

Amerika Serikat

150

100

2008 2009 2010 2015

■ Perjanjian DPA di Amerika Serikat

Gambar 3. Jumlah Perjanjian DPA di Amerika Serikat51

Penerapan DPA pada awalnya dimulai sejak the Thompson Memo, yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap the US Principles of Federal Prosecution of Bussiness Organization. Tujuan kehadiran peraturan tersebut adalah untuk memberikan sebuah penghargaan bagi korporasi yang akan melalui DPA dengan sikap kooperatif dan kemandirian perusahaan. Melalui penerapan DPA, jaksa berhak untuk melakukan penghentian penuntutan kepada korporasi sepanjang tetap mematuhi persyaratan yang telah disepakati bersama. Dalam pengawasan kepatuhan akan dilakukan oleh pengawas independen yang biayanya akan dibebankan oleh korporasi.52

Secara umum, penyelesaian pidana untuk korporasi melalui penerapan DPA harus mengandung empat elemen berikut: “pengakuan fakta, perjanjian kerjasama, jangka

waktu tertentu untuk perjanjian, dan kesepakatan sanksi moneter dan non-moneter”.53 Di sisi lain, sanksi yang diterapkan dapat berupa restitusi, denda, masa percobaan, penunjukan pengawas, dan pemberhentian orang yang bertanggung jawab.54

Penerapan DPA di Amerika Serikat didasarkan pada keputusan jaksa dan sebelum masuk ke pengadilan.55 Penerapan DPA dilakukan dengan bersifat sukarela.56 Adapun bahan pertimbangan jaksa dalam melakukan DPA adalah dampak dari pihak ketiga yang tidak bersalah, sehingga dapat dilakukan restitusi bagi korban serta terdapat program kepatuhan.57 Di sisi lain, pengakuan korporasi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, apabila penerapan DPA gagal.58 Penerapan DPA di Amerika Serikat berada di pengawasan yudisial yang bersifat terbatas.59 DPA dimulai dengan pengajuan ke pengadilan, dan hakim berkewajiban untuk menerima DPA (bukan melakukan sidang pengadilan). Dengan adanya persetujuan dari pengadilan, maka tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan perjanjian DPA.60 Hal ini tentunya akan tetap mempertahankan citra dari korporasi.

Penerapan DPA di Amerika Serikat juga memberikan posisi hakim sebagai penyeimbang, sehingga korporasi tidak akan diperlakukan secara istimewa namun di sisi lain jaksa juga tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Hasil amandemen Speedy Trial Act pada tahun 2009 memberikan pedoman bagi jaksa untuk melakukan negosiasi DPA, yakni:61

-

1. Apakah penerapan DPA bagi korporasi adil dan masuk akal dilihat melalui perbuatannya;

-

2. Apakah korporasi sering atau pernah melakukan pelanggaran yang serupa;

-

3. Apakah pelaku individu dituntut secara individual atas perbuatannya;

-

4. Apakah sanksi denda akan mampu mencegah perbuatan yang sama tidak terulang lagi di masa depan dan menghukum perbuatannya yang lalu;

-

5. Apakah korporasi mampu bertahan secara finansial yang sesuai dengan surat dakwaan;

-

6. Apakah korporasi mendorong adanya upaya pencegahan dan pemulihan.

Tindak pidana korupsi juga menjadi permasalahan yang serius di Inggris yang tentunya akan mengakibatkan dampak negatif bagi bisnis, pasar, dan lainnya pada sektor perekonomian. Di Inggris, dalam menjalankan investigasi dan penuntutan korporasi yang melakukan suatu tindak pidana khususnya korupsi menggunakan asas guilty mind. 62 Asas guilty mind merupakan suatu prinsip yang dikenal sebagai prinsip identifikasi, dan pada umumnya hanya diberlakukan bagi manajemen senior korporasi.63 Sehingga, ketika seorang jaksa di Inggris dapat menetapkan bahwa manajemen senior telah melakukan suatu kejahatan, maka kejahatan tersebut tidak dapat untuk diatribusikan kepada perusahaan. Melihat penerapan tersebut memberikan hambatan dalam proses investigasi dan penuntutan, maka Inggris mengeluarkan kebijakan DPA.

Penerapan DPA di Inggris disahkan pada 24 Februari 2014 melalui section 45 schedule 17 CCA 2013. Kehadiran DPA di Inggris sejatinya bertujuan untuk memberi jaksa alat tambahan untuk mengatasi kejahatan ekonomi di Inggris dan Wales yang terlalu sering berjalan tanpa ganti rugi. Dalam peraturan tersebut, jaksa memiliki kewenangan diskresi untuk membawa perkara tersebut diselesaikan melalui DPA atau tidak. Namun demikian, berdasarkan pada paragraph 1, part 1, section 45, schedule 17 CCA 2013 menyebutkan bahwa sebelum diterapkannya DPA, korporasi harus menyetujui dan mematuhi persyaratan yang dikenakan melalui perjanjian. Dalam penerapan DPA juga didasarkan oleh konstitusi Inggris. Adapun tahapan DPA yang diatur dalam Code of Practice of DPA meliputi 3 tahapan penting, yakni negosiasi, persetujuan, dan pelaksanaan.64

Penerapan DPA sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan korporasi juga tidak luput akan sanksi. Berdasarkan paragraph 5, part 1, schedule 17 CCA 2013 menyebutkan bahwa persyaratan yang dapat dikenakan DPA kepada korporasi, namun tidak terbatas dalam persyaratan ini adalah sebagai berikut:

-

a. membayar denda keuangan kepada penuntut;

-

b. untuk memberikan kompensasi kepada korban dari dugaan pelanggaran;

-

c. untuk menyumbangkan uang kepada badan amal atau pihak ketiga lainnya;

-

d. untuk mencairkan keuntungan yang diperoleh korporasi dari dugaan pelanggaran;

-

e. untuk menerapkan program kepatuhan atau mengubah program kepatuhan yang ada terkait dengan kebijakan korporasi atau pelatihan karyawan korporasi atau keduanya;

-

f. untuk bekerja sama dalam setiap penyelidikan yang terkait dengan dugaan pelanggaran;

-

g. membayar biaya yang wajar dari jaksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran atau DPA.

Penjatuhan sanksi DPA dapat diberlakukan batas waktu (biasanya satu hingga lima tahun), sehingga korporasi harus memenuhi persyaratan yang dikenakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh jaksa dan disetujui oleh hakim.65 Lebih lanjut, DPA juga mengatur mengenai konsekuensi hukum bagi korporasi yang tidak mematuhi salah satu ketentuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjatuhan DPA di Inggris bersifat dual track system.

Penerapan DPA juga dilakukan melalui dua tahap uji yang didasarkan oleh Code of Practice of DPA, yakni: tahap pembuktian, dan tahap pengujian kepentingan umum. Adapun maksud dalam tahap pembuktian dibagi menjadi dua, yakni: a) tahap pembuktian didasarkan full code test oleh jaksa apakah perbuatan korporasi tersebut terpenuhi sebagai tindak pidana atau tidak; dan b) jika tidak terpenuhi, maka didasarkan pada beberapa alat bukti dan terdapat alasan yang masuk akal bahwa penyelidikan lanjutan akan memberikan bukti lebih lanjut yang dapat diterima dengan jangka waktu yang wajar, sehingga semua bukti akan mampu membangun prospek keyakinan yang realistis sesuai dengan full code test. Disisi lain, adapun makna dari tahap pengujian kepentingan umum adalah suatu kepentingan umum akan terlayani dengan baik oleh kejaksaan melalui DPA dengan korporasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti: 1) Jaksa harus mempertimbangkan tahap pembuktian terlebih dahulu; 2) jangka waktu yang wajar; 3) Jika suatu DPA dianggap tepat oleh Direktur yang bersangkutan, setelah menentukan bahwa salah satu bagian dari tahap pembuktian terpenuhi, dan bahwa kepentingan umum paling baik dilayani dengan membuat DPA, jaksa akan (bila pengadilan menyetujui DPA) lebih memilih sebuah dakwaan. Namun surat dakwaan tersebut akan segera ditangguhkan sambil menunggu kinerja yang memuaskan, atau sebaliknya, dari DPA; dan 4) Dalam kasus di mana tidak satu pun bagian dari tahap pembuktian dapat dipenuhi dengan kesimpulan dari setiap negosiasi DPA dan dianggap tidak tepat untuk melanjutkan penyelidikan pidana, jaksa harus mempertimbangkan apakah Perintah Pemulihan Perdata sesuai. Dua tahap uji tersebut harus dilakukan oleh Jaksa sesuai dengan Code of Practice berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 yang dikeluarkan pada 5 November 2009.

Jaksa yang telah mempertimbangkan dua hal tersebut, kemudian akan mengajukan kepada Crown Court untuk mengesahkan penerapan DPA. Tahapan awal yang dilakukan adalah Preliminary Hearing yang akan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan pada tahap awal. Waktu sidang pendahuluan akan bervariasi berdasarkan kasus per kasus. Jelas banyak pekerjaan dasar yang perlu dilakukan sebelum kasus DPA potensial sampai ke pengadilan. Namun, permohonan dengan dokumen pendukung (termasuk statement of fact) harus diajukan ke pengadilan sebelum pemeriksaan pendahuluan; dan jaksa penuntut harus mengajukan permohonan kepada Crown Court untuk sebuah pernyataan bahwa: (a) mengadakan DPA dengan organisasi tersebut “kemungkinan untuk kepentingan keadilan,” dan (b) “ketentuan DPA yang diusulkan adalah adil, masuk akal dan proporsional.” Kedua, pada Sidang Terakhir berikutnya, jaksa harus mengajukan permohonan ke Crown Court untuk pernyataan bahwa DPA

adalah untuk kepentingan keadilan, dan ketentuan DPA adil, masuk akal, dan proporsional. Jika DPA disetujui, pengadilan harus memberikan pernyataannya dalam sidang akhir terbuka.

Sejauh ini, DPA di Inggris telah digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan konspirasi penipuan, pencucian uang, korupsi, penyuapan, dan kegagalan untuk mencegah fasilitasi pelanggaran penghindaran pajak asing. 66 Salah satu contoh kasus adalah pada 1 Juli 2021, Pengadilan Tinggi menyetujui DPA antara SFO dan Amec Foster Wheeler Energy Limited (AFWEL). 67 Berdasarkan ketentuan DPA, AFWEL telah bertanggung jawab atas sepuluh pelanggaran terkait kegiatan korupsi di sektor minyak dan gas oleh bisnis Foster Wheeler warisannya. Pelanggaran tersebut terjadi antara tahun 1996 dan 2014 di berbagai yurisdiksi, termasuk Nigeria, Arab Saudi, Malaysia, India, dan Brasil.68 Di sisi lain, penerapan DPA di Inggris juga telah dilakukan beberapa kali sejak disahkan pada tahun 2014. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2015 dengan kasus Standard Bank, tahun 2016 dengan kasus Sarcla, tahun 2017 dengan kasus Rolls-Royce dan Tesco, tahun 2019 dengan kasus Serco Geografix dan Guralp Systems, dan tahun 2020 dengan kasus Airbus, G4S Care and Justice Services, and Airline Services Limited.69

-

3.3 Gagasan Penerapan DPA Sebagai Mekanisme Penyelesaian Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tujuan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keadaan yang ada sebelum terjadinya tindak pidana semaksimal mungkin. Untuk mencapai hal tersebut, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus melepaskan keformalitasan hukum, yang dalam praktiknya banyak mengandung kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan yang substansial. 70 Keformalitasan hukum telah menimbulkan spiral pelanggaran hukum dan telah menempatkan kita dalam sangkar semu penegakan hukum. 71 Penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana pada hakikatnya adalah upaya penyelesaian perkara tersebut dengan mengutamakan pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, dan menghilangkan semaksimal mungkin kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.72 Pendekatan ini telah banyak dipraktikkan di berbagai negara, tidak hanya oleh masyarakat adat tetapi juga dalam konteks sistem

peradilan pidana modern, sebagaimana yang telah diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris melalui kebijakan DPA.

Penerapan DPA sebagai mekanisme keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi merupakan urgensi yang harus dilakukan. Jika dianalisis melalui Chapter II (Preventive Measures) dalam Article 5 Preventive anti-corruption policies and pratices UNCAC 2003 menghimbau kepada negara anggota untuk mengambil tindakan preventif baik melalui hukum nasionalnya serta memiliki kewajiban untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip hukum nasionalnya untuk memerangi kegiatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dengan berfokus terhadap pemulihan ekonomi.73 Kebijakan DPA merupakan kebijakan untuk melakukan penangguhan penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dengan didasarkan pada negosiasi antara Jaksa sebagai dominus litis dengan korporasi yang melakukan suatu tindak pidana.74

Kehadiran kebijakan DPA berdasarkan pandangan penulis, setidaknya terdapat dua tujuan, yakni:

-

1) Untuk menciptakan keefektifan dan keefisienan dalam sistem peradilan pidana pada saat ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memiliki kompleksitas yang sulit seperti membuktikan mens rea dari korporasi, 75 timbulnya korupsi yudisial, 76 dan bahkan belum cukup memenuhi keadilan khususnya dalam pemulihan.77 Melalui konsep DPA, akan mampu menciptakan keefektifan dan keefisienan, yang mana akan mampu menyelesaikan tindak pidana dengan cepat yang berlandaskan pada itikad baik.

-

2) Berfokus terhadap pemulihan. Kebijakan DPA yang tertuang dalam perjanjian dengan berlandaskan pada negosiasi antara jaksa dan korporasi tertuang kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi oleh korporasi. Kewajiban-kewajiban tersebut pada intinya akan berfokus terhadap pemulihan pada keadaan semula.

-

3) Mempertahankan eksistensi korporasi. Korporasi merupakan bagian penting dalam sektor perekonomian. 78 Ketika suatu korporasi dijatuhi hukuman pidana, hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas korporasi, namun juga berakibat negatif bagi pihak ketiga (karyawan, pemegang saham, masyarakat, bahkan negara). Melalui kebijakan DPA akan tetap mempertahankan eksistensi dari korporasi.

Kebijakan DPA merupakan jawaban dari sulitnya kewenangan jaksa dalam melakukan pembuktian dan penuntutan terhadap korporasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam sistem peradilan pidana, posisi jaksa penuntut umum bersifat central gravity dalam menangani suatu perkara tindak pidana.79 Atas hal tersebut, kebijakan DPA akan diberikan kepada jaksa sebagai dominus litis. Asas dominus litis memiliki pengertian bahwa jaksa penuntut umum memiliki sebuah tanggung jawab untuk menentukan apakah perkara yang sedang berjalan dapat untuk dilimpahkan kepada pengadilan ataukah tidak, serta apakah ketika suatu perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan akan memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.80

Dalam kebijakan DPA, jaksa sebagai dominus litis menawarkan sebuah penundaan penuntutan terhadap korporasi serta ditiadakannya penuntutan ke pengadilan. Sebagai imbalannya, korporasi tersebut harus mengakui perbuatannya yang telah melanggar hukum dan sepakat melakukan perjanjian DPA melalui statement of fact. Dalam melakukan perjanjian DPA di Indonesia akan menggunakan double track system, yang mana apabila perjanjian DPA tidak dilakukan oleh korporasi, maka jaksa memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Atas hal tersebut, penulis merekomendasikan untuk mengadopsi empat elemen penting yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni “pengakuan fakta, kesepakatan kerja sama, jangka waktu tertentu untuk kesepakatan, dan kesepakatan sanksi moneter dan non-moneter”.81 Di sisi lain, sanksi yang akan diterapkan dapat melihat penerapan di Amerika Serikat dan Inggris, yakni:82

-

1. Restitusi;

-

2. Denda;

-

3. Masa Percobaan;

-

4. Penunjukan Pengawas;

-

5. Pemberhentian orang yang bertanggungjawab;

-

6. Menerapkan program kepatuhan atau mengubah program kepatuhan yang ada terkait dengan kebijakan korporasi atau pelatihan karyawan korporasi atau keduanya;

-

7. Bekerja sama dalam setiap penyelidikan yang terkait dengan dugaan pelanggaran;

-

8. Melakukan corporate social responsibility.

Penerapan DPA oleh jaksa akan dilakukan pada mekanisme tahapan penuntutan. Hal tersebut dikarenakan, perlu adanya beberapa pertimbangan lebih lanjut apakah DPA dapat diberikan kepada korporasi tersebut ataukah tidak. Pada bagian pertimbangan penerapan DPA, penulis mengusulkan untuk menerapkan dasar pertimbangan DPA sesuai dengan code of practice of DPA di Inggris, yakni:83

-

1. Tahap Pembuktian.

Pada tahapan ini, jaksa membuktikan apakah terdapat bukti yang mengindikasikan sebuah korporasi melakukan tindak pidana.

-

2. Tahap Kepentingan Umum.

Pada tahapan ini, jaksa sebagai dominus litis harus mempertimbangkan apakah DPA dapat dilaksanakan atau tidak. Adapun dasar pertimbangan kepentingan umum biasanya berkaitan dengan sifat dan keseriusan pelanggaran. Di sisi lain, korporasi yang bersifat residivis tidak dapat diberikan kebijakan DPA. Penentuan dilakukannya DPA atau tidak tergantung dari objektivitas jaksa itu sendiri.

Gagasan pertimbangan penerapan DPA oleh jaksa tersebut tidak hanya dilihat melalui studi komparatif, melainkan juga didasarkan pada asas-asas sistem peradilan pidana. Pertama, tahap pembuktian. Dasar pertimbangan tahap pembuktian akan tetap mempertahankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), 84 yang mana jaksa tetap akan mencari bukti dari adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kedua, tahap kepentingan umum. Dasar pertimbangan tahap kepentingan umum dilandaskan pada asas proporsionalitas, yang mengandung arti bahwa dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana hendaknya dilandaskan pada keseimbangan dan kepentingan seluruh pihak terkait, baik negara, pelaku, korban, dan masyarakat.85

Meskipun DPA memiliki keunggulan yang sangat baik daripada sistem peradilan pidana pada saat ini, namun demikian terdapat satu problematika apabila akan diterapkan di Indonesia. Problematika penerapan DPA tersebut adalah kejaksaan akan menjadi lembaga powerful dan memungkinkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan. Atas hal tersebut, sesuai dengan teori kontrol yang ditulis oleh Chester L Britt dalam penelitian yang berjudul “Control Theoris and Crime”, maka DPA memerlukan kontrol dari lembaga lain.86 Untuk mengatasi problematika tersebut maka diperlukannya peranan hakim yang mampu menyeimbangkan antara jaksa dan korporasi selaku terdakwa. Sehingga, korporasi juga tidak bisa diperlakukan dengan cara yang lunak serta jaksa yang memiliki kewenangan tidak bisa berlaku sewenang-wenang, dan pengadilan tidak bisa mengintervensi kepada jaksa maupun terdakwa

(korporasi). Atas hal tersebut, maka dapat berkaca pada pengaturan DPA di Inggris. Dalam hal ini jaksa akan mengajukan perjanjian DPA ke Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan pemeriksaan dengan melampirkan statement of fact dari korporasi sekaligus terdakwa dan pernyataan bahwa DPA adalah untuk kepentingan keadilan, dan ketentuan DPA adil, masuk akal, dan proporsional. Jika DPA disetujui, pengadilan harus memberikan pernyataannya dalam bentuk pengesahan DPA.

Konsep DPA dapat diberlakukan apabila sebuah korporasi telah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Menurut hemat penulis, gagasan kebijakan DPA dapat dilakukan dengan segala jenis korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam praktik penerapan DPA yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris, yang mana juga diberlakukan terhadap kasus-kasus yang merugikan negara. Konstruksi penerapan DPA dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara juga sesuai dengan filosofis hadirnya UU Tipikor yakni untuk memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.87 Melalui penerapan DPA di Indonesia juga mampu untuk melakukan asset recovery sesuai dengan pedoman UNCAC. Di sisi lain, kelebihan dalam konsep DPA ini juga memberikan keuntungan kepada korporasi, seperti korporasi tidak akan kehilangan reputasinya, sehingga kegiatan perekonomian dalam korporasi tidak terganggu.88

Menurut hemat penulis, gagasan kebijakan DPA dapat dilakukan dengan segala jenis korupsi yang merugikan keuangan negara dibawah Rp1 miliar. Hal tersebut dilandaskan pada empat alasan, yakni: Pertama, secara kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini diberikan kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).89 Namun demikian, pasca dilakukannya revisi UU Tipikor, KPK tidak lagi berhak menangani perkara tindak pidana korupsi dibawah Rp1 miliar.90 Atas hal tersebut, maka gagasan penerapan DPA dapat dilakukan ketika korporasi melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara dibawah Rp1 miliar, yang mana hal tersebut masih menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari kejaksaan. Kedua, dalam segi keuangan korporasi, yang mana salah satu ciri khas dari korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua, yakni korporasi yang berbentuk BUMN, 91 dan korporasi swasta yang melakukan kerjasama dengan pemerintah.92 Sehingga dengan melihat karakteristik tersebut, maka gagasan penerapan DPA dibawah Rp1 miliar merupakan keuangan yang tergolong kecil bagi korporasi yang melakukan korupsi. Di sisi lain, korporasi tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Ketiga, dalam segi kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi yakni PT. Nindya Karya yang menjadi korporasi pertama di Indonesia yang melakukan korupsi

dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp313 miliar.93 Melihat hal tersebut, maka jumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara tidak melebihi Rp1 milliar merupakan nominal kerugian negara yang tergolong kecil. Dan Keempat, mahalnya biaya penanganan tindak pidana korupsi yang mencapai ratusan juta rupiah hingga milliaran rupiah tergantung dengan kasus korupsi. Hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan biaya operasional dan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Konstruksi penerapan DPA dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara juga sesuai dengan filosofis hadirnya UU Tipikor yakni untuk memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.94 Melalui penerapan DPA di Indonesia juga mampu untuk melakukan asset recovery sesuai dengan pedoman UNCAC. Di sisi lain, kelebihan dalam konsep DPA ini juga memberikan keuntungan kepada korporasi, seperti korporasi tidak akan kehilangan reputasinya, sehingga kegiatan perekonomian dalam korporasi tidak terganggu.95

Melihat penerapan DPA mampu memberikan dampak positif dalam penanganan praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, namun masih terdapat problematika apabila diterapkan di Indonesia. Tidak adanya payung hukum yang pasti dalam penerapan DPA menjadi salah satu problematika yang harus diselesaikan apabila ingin mengimplementasikan DPA. Melihat hal tersebut, diperlukan upaya untuk merumuskan DPA dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu melalui revisi KUHAP, dan UU Tipikor sebagai payung hukum dalam penerapan sebagai upaya penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Penanganan tindak pidana korupsi terhadap korporasi saat ini mengalami problematika, baik sulitnya sistem pembuktian, kompleksitas penyelesaian perkara, tidak berfokus terhadap pemulihan, hingga dampak pemidanaan bagi korporasi yang bersifat multi-effect. Atas hal tersebut, mekanisme keadilan restoratif mampu menjadi solusi penyelesaian tindak pidana korupsi yang lebih berfokus terhadap pemulihan tanpa perlu adanya persidangan. DPA hadir sebagai mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan urgensi yang harus dilakukan. Eksistensi DPA merupakan suatu kebijakan hukum baru yang berfokus dalam menangani perkara tindak pidana dengan mengutamakan penghentian penuntutan melalui negosiasi antara jaksa sebagai dominus litis dengan korporasi sebagai pelaku. Kehadiran penerapan DPA juga merupakan pemenuhan terhadap asas-asas sistem peradilan pidana, yakni asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Di sisi lain, kebijakan DPA juga hampir mirip dengan pranata hukum yang ada pada saat ini (Pembayaran denda dalam Pasal 82 KUHP 1946, dan Schiking). Lebih lanjut, kebijakan DPA telah diterapkan dibeberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Penanganan tindak pidana korupsi melalui kebijakan DPA harus didesain untuk menciptakan pemulihan pada keadaan semula dan tetap mempertahankan eksistensi dari korporasi. Melihat tersebut, perlu adanya formulasi mengenai desain kebijakan DPA di Indonesia yang meliputi tata cara DPA, sanksi yang diberikan, dasar pertimbangan jaksa menentukan penerapan DPA, dan hal teknis lainnya yang diperlukan untuk menerapkan DPA. Selain itu, formulasi desain kebijakan DPA tersebut diatur lebih lanjut melalui Revisi KUHAP, dan Revisi UU Tipikor.

Daftar Pustaka

Alexander, Cindy, and Mark Cohen. “The Evolution of Corporate Criminal Settlements: An Empirical Perspective on Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements.” The American Criminal Law Review 52, no. 3 (2015): 537–93.

Ali, Mahrus. “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 1 (2018): 137–58.

https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7.

Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 31, no. 1 (2023): 72–90. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan.” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 872–92.

https://doi.org/10.31078/jk12410.

Aripkah, Nur. “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 2 (2020): 367–87.

https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8.

Arlen, Jennifer. “Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed through Deferred Prosecution Agreements.” Journal of Legal Analysis 8, no. 1 (2016): 191–234. https://doi.org/10.1093/jla/law007.

Baital, Bachtiar. “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 2, no. 2 (2015): 241–58. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2381.

Bisgrove, Michael, and Mark Weekes. “Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration.” Criminal Law Review 6, no. 1 (2014): 416–38.

Bonell, Michael Joachim, and Olaf Meyer, eds. The Impact of Corruption on International Commercial Contracts. New York: Springer International Publishing, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19054-9.

Britt, Chester L. “Control Theories and Crime.” In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), edited by James D. Wright, 834–39. Oxford: Elsevier, 2015. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45047-6.

Bu, Qingxiu. “The Viability of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the UK: The Impact on Global Anti-Bribery Compliance.” European Business Organization Law Review 22, no. 1 (2021): 173–201. https://doi.org/10.1007/s40804-021-00203-5.

Burrohim, Habi, I. Gede Widhiana Suarda, and Ainul Azizah. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi.” Jurnal Rechtens 11, no. 1 (2022): 1–16.

https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1137.

Capera, Brilian. “Paradigma Pemidanaan di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif).” Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 225–34. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1.

Djafar, Marjudin, and Tofik Yanuar Chandra. “Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 9, no. 4 (2022): 1075–86. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26640.

Faharuddin, Rizal, and Jefferson Hakim. “Restorative Justice for Corruption Cases the Settlement of Corruption Cases: Is It Possible?” Yuridika 38, no. 1 (2023): 73–94. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42511.

Ferdian, Ardi. “Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam PertanggungJawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Arena Hukum 14, no. 3 (2021): 523–45.

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6.

Hadiwardoyo, Wibowo. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.” BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship 2, no. 2 (2020): 83-92. https://doi.org/10.54268/baskara.2.2.83-92.

Hapsari, Sulvia Triana, Abdul Madjid, and Nurini Aprilianda. “Confiscation Of Assets In Economic Crime.” Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 3, no. 2 (2022): 73–85. https://doi.org/10.22219/aclj.v3i2.22185.

Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ihsan, Muhammad, Maroni Maroni, and Ruben Achmad. “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2022): 141–52.

https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649.

Iqbal, Ahmad. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” Jurnal Yuridis 7, no. 1 (2020): 191–208.

https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1867.

Iskandar, Eka Ardianto. “Corporate Crime in Indonesian Criminal Law System.” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7, no. 5 (2020): 679–89. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1889.

Januarsyah, Mas Putra Zenno, Widiada Gunakaya, and Asep N. Mulyana. “Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations.” Jurnal Wawasan Yuridika 6, no. 2 (2022): 138–52. https://doi.org/10.25072/jwy.v6i2.545.

Januarsyah, Mas Putra Zenno, Mochamad Ramdhan Pratama, Pujiyono Pujiyono, and Elisatris Gultom. “The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001: 2016).” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2021): 232– 54.

Juniartha, I. Wayan Aryya Sutia, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. “Korupsi Sebagai Transnational Crime: Palermo Convention.” Kertha Wicara.: Journal Ilmu Hukum 9, no. 10 (2020): 1–10.

Leatemia, Wilshen. “Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption as an Extraordinary Crime Through International Cooperation.” Jurnal Belo 8, no. 1 (2022): 102–11. https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page102-111.

Li, Yuhao. “The Case Analysis of the Scandal of Enron.” International Journal of Business and Management 5, no. 10 (2010): 37–41. https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p37.

Listyoningrum, Meitri. “‘Restorative Justice Untuk Indonesiaku’ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).” Jurnal Idea Hukum 8, no. 1 (2022): 26–43. https://doi.org/10.20884/1.jih.2022.8.1.198.

Lord, Nicholas. “Prosecution Deferred, Prosecution Exempt: On the Interests of (In)Justice in the Non-Trial Resolution of Transnational Corporate Bribery.” The British Journal of Criminology 20, no. 20 (2022): 1–19.

https://doi.org/10.1093/bjc/azac059.

Martin, Ellis. “Deferred Prosecution Agreements: Too Big to Jail and the Potential of Judicial Oversight Combined with Congressional Legislation.” North Carolina Banking Institute 18, no. 2 (2014): 457–80.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.

Mawer, Rachel Cropper, and Laura Higgins. “DPAs: A Snapshot of the Most Recent UK Developments.” Clyde & Co, 2021.

https://www.clydeco.com:443/insights/2021/12/dpas-a-snapshot-of-the-most-recent-uk-developments.

Meier, Tabitha. “UK’s Serious Fraud Office Issues Guidance on Deferred Prosecution Agreements.” Barnes & Thornburg, 2021.

Mulyana, Asep Nana. “Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Concept In The System Of Criminal Jurisdiction In Indonesia.” Webology 18, no. 6 (2021): 3032–40.

Nelson, Febby Mutiara. “In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia.” Hasanuddin Law Review 8, no. 2 (2022): 122–38. https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292.

———. Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Obalade, Timothy A. Falade. “Analysis of Corporate Corruption in the USA: A Descriptive Overview of Recent History.” International Journal of Humanities and Social Science 4, no. 5 (2014): 251–59.

Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, and Rifdah Rudi. “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 12 (2021): 1200–1222.

https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154.

Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Wawasan Yuridika 4, no. 2 (2020): 240–55. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350.

Rahmadini, Ni Putu Linda, and I. Wayan Bela Siki Layang. “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 11, no. 6 (2022): 1343–55. https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i06.p15.

Rumagit, Noveydi. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung.” Lex Administratum 8, no. 2 (2020): 52–65.

Santiawan, I. Made, and Gde Made Swardhana. “Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Kertha Semaya:

Journal Ilmu Hukum 9, no. 6 (2021): 1044–52.

https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p12.

Satria, Hariman. “Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian.” Integritas : Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (2017): 87–114. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142.

Serious Fraud Office, Serious Fraud Office. “Deferred Prosecution Agreements,” 2020. https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/guidance-for-corporates/deferred-prosecution-agreements-2/.

Sihombing, Negarawati Ester Benedicta. “Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?” hukumonline.com, 2020.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e.

Sims, Brian. “SFO Enters into DPA with Amec Foster Wheeler Energy Limited.” Security Matters, 2021. https://securitymattersmagazine.com/sfo-enters-into-dpa-with-amec-foster-wheeler-energy-limited.

Sitepu, Rida Ista, and Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2019): 67–75.

https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7.

Suhariyanto, Budi. “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 5, no. 3 (2016): 421–38.

https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153.

Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, and Nurindah Hilimi. “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan.” Integritas : Jurnal Antikorupsi 4, no. 2 (2018): 20732. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222.

Tjahjani, Joejoen. “Tinjauan Yuridis Asas Subsidiaritas Yang Diubah Menjadi Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.” Jurnal Independent 3, no. 1 (2015): 71–85. https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.37.

Wulandari, Laely, and Lalu Parman. “The Role of Legal Culture in Corruption Eradication Effort (A Comparative Study of Indonesian and Japanese Corruption Crime Handling).” Unram Law Review 3, no. 1 (2019): 25–34.

https://doi.org/10.29303/ulrev.v3i1.65.

Yoserwan, Yoserwan. “Corporate Criminal Liability in Tax Crime: an Effort to Optimize State Revenue from The Tax Sector.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 1 (2023): 131–42. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.131-142.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

The US Principles of Federal Prosecution of Bussiness Organization Act Speedy Trial Act 2009

Crime and Courts Act 2013

The Thompson Memorandum

The Holder Memorandum

The McNulty Memorandum

The Filip Memorandum

Code of Practice of DPA in United Kingdom

961

Discussion and feedback