Analisis Kesehatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB)

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 9(1), 96-109 (2023)

Analisis Kesehatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB)

Dina Deartha Vansari Damanik a*, I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa a, Gede Surya Indrawan a

a Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Bali 80361, Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-527-075-2239

Alamat e-mail: suryaindrawan@unud.ac.id

Diterima (received) 22 Desember 2022; disetujui (accepted) 21 Maret 2023; tersedia secara online (available online) 1 Juni 2023

Abstract

Mangrove ecosystems are ecosystems located in coastal areas that are affected by tides and have many functions, namely ecological, physiological and economic functions. The purpose of this study was to determine the health condition of the mangrove ecosystem and the diversity of mangrove species in the West Bali National Park area. The technique applied in this study was a purposive random sampling method, with a total of 65 plots, and to determine the health condition of the mangrove ecosystem using the Hemispherical photography method. The mangrove species found at the observation site were Avicennia offinalis, Aegiceras floridum, Bruguiera cylindrica, Ceriops tagal, Lumnitzera racemose, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, and Sonneratia caseolaris. The value of mangrove health conditions is determined from several parameters such as canopy cover which has a range of cover values ranging from 51.35% - 66.67% with an average percentage cover of all data collection stations of 60.27%, density has a value range of 2100 trees/ha - 8867 trees/ha, with a diversity value of 0.97 in the low diversity category, and with an average environmental parameter value such as temperature around 28.1 ± 0.56C, while the average value of salinity is 22.3 ±3.27‰, and the average pH was 5.9±0.12, with sandy mud substrate dominating the entire observation area.

Keywords: ecosystem; healthy index; mangrove diversity; mangrove ecosystem; West Bali National Park

Abstrak

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut dan mempunyai banyak fungsi yaitu fungsi ekologi, fisiologis dan ekonomis. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui kondisi kesehatan ekosistem mangrove dan keanekaragaman jenis mangrove di Kawasan Taman Nasional Bali Barat. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan secara purposive random, dengan total plot sebanyak 65 plot, dan untuk mengetahui kondisi kesehatan ekosistem mangrove menggunakan metode Hemispherical photography. Spesies mangrove yang ditemui di lokasi pengamatan adalah Avicennia offinalis, Aegiceras floridum, Bruguiera cylindrica, Ceriops tagal, Lumnitzera racemose, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, dan Sonneratia caseolaris. Nilai kondisi kesehatan mangrove ditentukan dari beberapa parameter seperti tutupan kanopi yang memiliki rentang nilai tutupan berkisar antara 51,35% - 66,67% dengan rata-rata persentase tutupan dari keseluruhan stasiun pengambilan data sebesar 60,27%, kerapatan memiliki nilai kisaran antara 2100 pohon/ha – 8867 pohon/ha, dengan nilai keanekaragaman sebesar 0,97 dengan kategori keanekaragaman rendah, dan dengan nilai parameter lingkungan rata rata seperti suhu sekitar 28,1 ± 0,56C, sedangkan nilai rata rata dari salinitas adalah 22,3 ± 3,27 ‰, dan pH rata-rata adalah 5,9 ± 0,12, dengan substrat yang mendominasi seluruh wilayah pengamatan adalah substrat lumpur berpasir.

Kata Kunci: ekosistem; indeks kesehatan; keanekaragaman; kesehatan mangrove; Taman Nasional Bali Barat

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut, sehingga bagian bawah atau akar mangrove selalu terendam air (Senoaji dan Hidayat, 2016). Menurut Santoso (2021), ekosistem mangrove memiliki kegunaan ekologi seperti melindungi garis pantai, menjadi daerah untuk mencari makan bagi biota, mencegah intrusi air laut, tempat tumbuh, dan berkembang biak biota. Sementara itu, pencegahan intrusi air laut dibantu oleh fungsi fisiologis (fisik) mangrove, yaitu dengan adanya akar dan batang mangrove yang kuat (Aurilia dan Saputra, 2020). Menurut Darmadi et al. (2012), bahwa masyarakat bergantung pada ekosistem mangrove dan terjebak dalam siklus yang membuat pemanfaatan mangrove secara berlebihan yang mengakibatkan terjadi degradasi ekologis mangrove dan berdampak pada sumber mata pencaharian masyarakat.

Kerusakan mangrove diketahui terjadi akibat adanya perkembangan penduduk yang meningkat, dengan pemanfaatan mangrove bukan saja pada hasil dari mangrove, tapi meluas hingga pendayagunaan lahan untuk usaha pemukiman masyarakat (Prinasti et al., 2020). Untuk mengetahui kondisi dari ekosistem mangrove saat ini, dapat dilakukan analisis tentang kesehatan hutan mangrove. Kajian kesehatan ekosistem mangrove dapat diketahui dari persentase tutupan kanopi mangrove dengan hemispherical photography, dimana metode tersebut sudah dikembangkan di Indonesia pada Program COREMAP CTI yang didukung dengan 30 data statistik komunitas mangrove pada ekosistem mangrove yang ada di Indonesia (Dharmawan dan Pramudji, 2014).

Taman Nasional Bali Barat adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan mangrove di Bali (MIC, 2004; Alam et al., 2020). Wilayah perairan TNBB (Taman Nasional Bali Barat) yang memiliki luas berkisar diantara 3.415 ha adalah suatu kawasan pesisir yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Ekosistem mangrove di kawasan TNBB tersebar dari kawasan Banyuwedang yaitu di Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng sampai dengan Desa Sumbersari, Kabupaten Jembrana (Arinasa, 2012). Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian yang mengungkap terkait kesehatan ekosistem mangrove di Taman Nasional Bali Barat namun dengan data atau parameter yang digunakan berbeda seperti penelitian yang diterapkan oleh Ma’aruf et al. (2021), mengenai komposisi jenis dan kerapatan mangrove di Teluk Gilimanuk Taman Nasional Bali Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui keadaan kesehatan ekosistem mangrove di TNBB, dimana terdapat banyak aktifitas masyarakat, dan kemudian dapat digunakan sebagai informasi tentang kesehatan ekosistem mangrove di kawasan Taman Nasional Bali Barat dengan pertimbangan wilayah yang cukup luas dan mempunyai potensi baik untuk dimanfaatkan dan menjadi acuan untuk rehabilitasi ekosistem mangrove di Taman Nasional Bali Barat.

Penelitian ini dilakukan di Ekosistem Mangrove wilayah Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan yaitu bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022. Jumlah plot yang digunakan adalah sebanyak 65 plot yang penentuannya dilakukan secara purposive random sampling (Gambar 1).

-

2.2. Metode Penentuan Lokasi

Metode yang digunakan terkait menentukan plot meliputi penggunaan metode purposive random sampling. Metode ini adalah teknik penentuan lokasi titik pengamatan sesuai pertimbangan yang dibuat oleh peneliti. Pertimbangannya meliputi jarak tiap plot tidak boleh terlalu dekat yaitu minimal 100 meter, keanekaragaman jenis mangrove (keterwakilan plot terhadap wilayah penelitian) dan terakhir adalah kondisi lingkungan yang tidak terlalu susah untuk dimasuki peneliti hal tersebut demi keamanan dan keselamatan kerja (aksesibilitas). Pengambilan data di setiap titik penelitian

diukur pada plot yang berukuran 10 x 10 meter. Pada penelitian ini, total keseluruhan plot pengambilan data adalah sejumlah 65 plot.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.

-

2.3. Pengambilan Data

-

2.3.1. Identifikasi Jenis Mangrove

-

Data jenis mangrove diambil menggunakan buku Panduan Mangrove oleh Kitamura et al. (1997). Dalam mengenali jenis, dibedakan menjadi enam bagian yaitu bentuk tanaman, akar, buah, bentuk dan susunan daun, rangkaian bunga, dan tempat tumbuh. Berdasarkan pernyataan Kusumaningrum (2021), bahwa bentuk-bentuk akar dibedakan menjadi enam bentuk yaitu akar lutut (Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera cylindrica, dan Bruguiera parviflora), akar papan (Xylocarpus granatum), Akar gantung (Rhizophora, Avicennia, dan Acanthus), akar bani (Ceriops decandra dan Heritiera littoralis), akar tunjang (Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, dan Rhizophora mucronata,), dan akar nafas (Avicennia Alba, Xylocarpus, dan Sonneratia). Terkait dengan bentuk daun terdapat bentuk lancip, elips, oval, bulat telur, dan bentuk hati. Kemudian dalam bentuk buah terdapat 3 bentuk umum yaitu silinder, bulat, dan seperti kacang (Kusumaningrum, 2021).

-

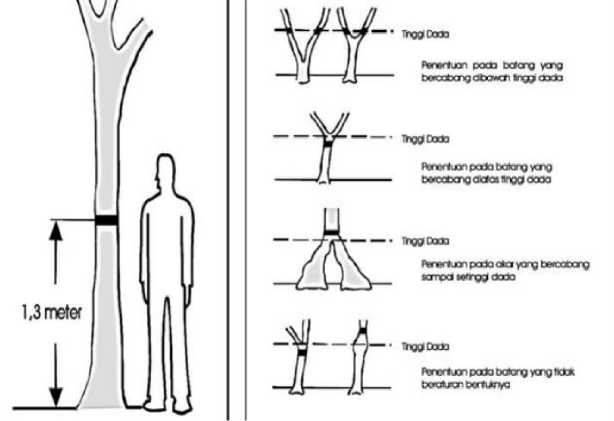

2.3.2. Lingkar Batang (GBH)

Pada proses pengambilan data di lapangan dilakukan Pengukuran GBH. GBH (Girth at Breast Height) adalah keliling pohon setinggi dada. Data yang diambil saat pengukuran GBH adalah setiap tegakan, dan lingkar batang diukur setara dada (1.3 m dari permukaan tanah), semua tegakan dengan tinggi tegakan lebih dari 1,5 meter yang masuk dalam plot (pohon dan pancang). Selanjutnya hasil nilai dari pengukuran Girth at Breast Height (GBH) akan dikonversi menjadi DBH. Pada setiap plot berukuran 10 x 10 m dilakukan pengukuran diameter batang pohon mangrove (diameter > 4 cm atau keliling batang ≥ 16 cm) (Ashton dan Macintosh, 2002).

Langkah awal yang dikerjakan untuk pengukuran GBH adalah dengan menyiapkan alat alat yang diperlukan seperti meteran kain, catatan beserta alat tulis. Setelah plot terbentuk, pengukuran GBH dapat dilakukan. Identifikasi terlebih dahulu jenis mangrove apa yang ada didalam plot dan yang akan diukur. Pengukuran GBH dapat dilakukan dengan meteran kain yang dilingkarkan pada pohon sehingga diperoleh kelilingnya lalu untuk memudahkan proses pencatatan data, orang yang mengukur keliling pohon menyebutkan jenis pohon dan juga besar lingkar batang yang sudah

diukur. Gambar 2 merupakan ilustrasi letak ukur diameter batang pohon mangrove yang berbeda di beberapa sistem perakaran dan percabangan.

Gambar 2. Letak ukur diameter batang pohon mangrove di setiap tipe batang, sesuai keadaan akar dan percabangan (Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove).

-

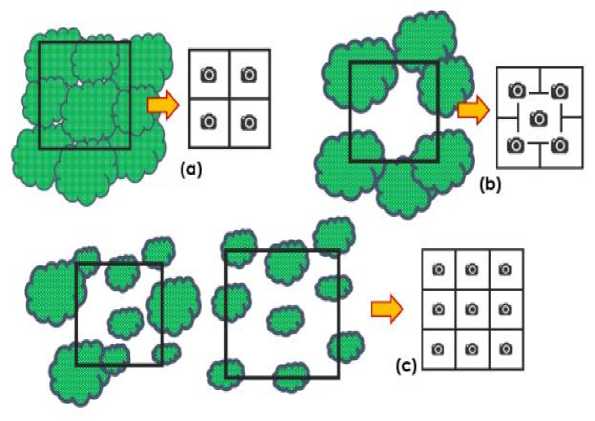

2.3.3. Tutupan Kanopi

Persentase tutupan kanopi menerapkan teknik hemispherical photography yang membutuhkan kamera di beberapa titik untuk pengambilan gambar (Jenning et al., 1999; Heiskanen et al., 2015). Tutupan kanopi diukur dengan Hemispherical photography yang membutuhkan kamera depan. Pengambilan data dilakukan dengan kamera untuk mengambil gambar menengadah ke arah langit. Titik ambil foto harus berada ditengah pepohonan. Hal yang harus dihindari saat mengambil foto adalah foto di samping pohon, pengambilan foto double dan paparan cahaya matahari secara langsung. Pengambilan foto tutupan kanopi dilakukan sebanyak 4 foto pada kondisi padat, 5 foto pada kondisi sedang dan sebanyak 9 foto pada kondisi jarang. Jumlah pengambilan foto tutupan kanopi disesuaikan dengan kondisi pada tutupan kanopi di lapangan. Seperti terlihat pada gambar 3, Gambar 3 menunjukkan bagaimana posisi pengambilan gambar dengan metode Hemispherical photography yang sesuai pada berbagai kondisi kanopi mangrove.

Gambar 3. Letak pengambilan gambar yang sesuai pada setiap kondisi kanopi mangrove (Darmawan dan Pramudji, 2017).

-

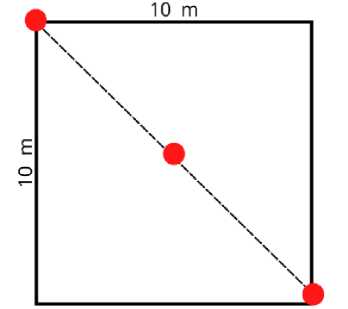

2.3.4. Parameter Lingkungan

Setelah pengambilan data GBH selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan pengambilan data parameter lingkungan yaitu dengan pengambilan sampel air untuk mengetahui parameter kualitas perairan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Data parameter lingkungan diukur pada masing masing transek di setiap titik meliputi pH, salinitas, suhu, substrat dan keadaan sampah yang ada di lokasi penelitian. Substrat dianalisis langsung di lokasi pengamatan sambil mengamati kondisi area penelitian. Parameter keadaan lingkungan seperti salinitas, pH, dan suhu diambil sesuai posisi pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Posisi pengambilan sampel parameter lingkungan secara diagonal.

Pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan Multimeter com 600 water quality tester dengan tiga kali pengulangan pada satu plot. Sampel air diambil di 3 bagian plot secara diagonal yaitu ujung plot, tengah plot, lalu di ujung plot kembali seperti terlihat pada gambar 4. Untuk sampel air, sampel yang digunakan adalah pore water. Pengambilan dilakukan di semua stasiun dengan total 65 plot pengambilan data dan selanjutnya data parameter lingkungan dicatat langsung secara in-situ.

-

2.4. Analisis Data

-

2.4.1. Kerapatan

-

Kerapatan spesies (jenis) adalah total tegakan spesies i dalam suatu luasan area (Bengen dan Dietriech, 2000). Kerapatan jenis ditentukan dengan rumus:

Ni

Xi = Ai (I>

dimana Xi adalah kerapatan individu jenis ke-i (ind/m2); Ni adalah total individu ke-I (ind); dan A adalah luas daerah sampling (m2).

-

2.4.2. Persentase Tutupan Kanopi Mangrove

Data tutupan kanopi diperoleh menggunakan teknik hemispherical photography. Foto hasil metode tersebut, dianalisis dengan perangkat lunak ImageJ. Ide analisis ini adalah memisahkan piksel langit dan tutupan vegetasi agar dapat dihitung besaran persen jumlah piksel tutupan mangrove yang terhitung dalam analisis citra dwiwarna (biner) (Ishida, 2004). Menurut Dharmawan dan Pramudji (2017) tutupan kanopi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

×100%

(2)

dimana P255 adalah jumlah piksel dengan nilai 255 yang mewakili tajuk; dan ΣP adalah jumlah total piksel.

Sebelum persamaan diatas digunakan, terlebih dahulu dilakukan tahap pengubahan kombinasi warna RGB yang dimiliki gambar ke kombinasi warna grayscale dengan mengubah resolusi gambar dari 64 bit ke 8 bit, selanjutnya dilakukan pemisahan nilai dari langit dan mangrove sehingga didapatkan dua nilai dengan nilai 0 (min) dan 255 (max). Konversi nilai pixel gambar dilakukan pada Image J.

-

2.4.3. Indeks Keanekaragaman

Keanekaragaman didapatkan dengan rumus keanekaragaman oleh Shannon-Wiener (1984), dalam Bengen dan Dietriech (2000), sebagai berikut:

ττ, f v ni T ni^

H = - ∕ —Ln—

l∑ N N) (3

dimana H’ adalah indeks diversotas jenis; ni adalah jumlah individu per jenis; dan N adalah jumlah total individu jenis.

-

2.4.4. Indeks Nilai Penting

Menurut Sofian et al. (2012), INP mangrove dapat dihitung dengan rumus berikut:

INP (%) = RDi + RFi + RCi (4)

INP (%) = RDi + RFi (5)

dimana INP adalah Indeks Nilai Penting; RDi adalah kerapatan relatif; RFi adalah frekuensi relatif; dan RCi adalah penutupan relatif.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Ekosistem Mangrove di Kawasan TNBB yaitu terdapat 5 familia, 7 genus, dan 9 spesies tumbuhan mangrove. Familia tumbuhan mangrove yang paling dominan ditemukan adalah familia Rhizophoraceae.

Tabel 1. Keanekaragaman Jenis Mangrove

|

No |

Familia |

Genus |

Spesies |

Jumlah Individu |

|

1 2 3 |

Rhizophoraceae |

Rhizophora Bruguiera |

Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera cylindrica |

745 104 51 |

|

4 |

Ceriops |

Ceriops tagal |

3513 | |

|

5 6 |

Sonneratiaceae |

Sonneratia |

Sonneratia alba Sonneratia caseolaris |

89 39 |

|

7 |

Acanthaceae |

Avicennia |

Avicennia officinalis |

102 |

|

8 |

Myrsinaceae |

Aegiceras |

Aegiceras floridum |

16 |

|

9 |

Combretaceae |

Lumnitzera |

Lumnitzera racemosa |

165 |

Hasil pengambilan data keanekaragaman mangrove yang dilakukan di ekosistem mangrove di kawasan TNBB dengan menggunakan plot sebanyak 65 plot menunjukkan bahwa terdapat 9 jenis mangrove yaitu jenis Avicennia offinalis, Aegiceras floridum, Bruguiera cylindrica, Ceriops tagal, Lumnitzera racemose, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, dan Sonneratia caseolaris dari 5 familia yang berbeda. Setelah diulik kembali melalui penelitian di lokasi TNBB tidak memiliki begitu banyak mangrove jika dibandingkan dengan Kabupaten Muna yang terletak di Sulawesi Tenggara yang mana pada daerah tersebut bisa ditemukan beragam jenis mangrove dengan

total 12 jenis (Rochmady, 2015). Berbeda jika dikomparasikan dengan jenis yang ada di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, oleh penelitian Arsyad (2018), mengatakan lebih sedikit jenis yang ditemukan yaitu hanya ada 5 jenis mangrove.

Dari 4826 pohon yang ditemukan dalam 65 plot di ekosistem mangrove kawasan Taman Nasional Bali Barat, jenis yang paling sering ditemukan merupakan jenis Ceriops tagal sebesar 73% dan jenis yang paling minim adalah jenis Aegiceras floridum sebesar 0.16%. Sementara hasil persentase jumlah spesies lainnya yang ditemukan di ekosistem mangrove kawasan Taman Nasional Bali Barat yaitu jenis Rhizophora apiculata sebesar 16%, Rhizophora mucronata sebesar 2%, Bruguiera cylindrica sebesar 1%, Sonneratia alba sebesar 2%, Sonneratia caseolaris sebesar 1%, jenis Avicennia officinalis sebesar 2%, dan jenis Lumnitzera racemose sebesar 3%.

Hal ini terjadi dikarenakan substrat yang ada di wilayah Taman Nasional Bali Barat merupakan substrat lumpur berpasir dan kawasan tersebut adalah yang biasanya terendam akibat adanya pasang surut air laut, dimana hal tersebut mengakibatkan tingginya salinitas di lingkungan terkait dan diduga sesuai dengan pertumbuhan dari Ceriops tagal. Menurut Thalib et al. (2021), Ceriops tagal merupakan mangrove dari famili Rhizophoraceae yang diketahui memiliki toleransi terkait kadar garam dan bisa berkembang dalam situasi salinitas (10-30‰) atau tergolong tinggi. Hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh Noor et al. (2006), yang menyatakan bahwa mangrove Ceriops tagal dapat tumbuh lewat akar belukar yang berdekatan dipinggir daratan dari hutan yang terpengaruh pasang surut dengan substrat lumpur. Sementara untuk jenis Aegiceras floridum, diketahui bahwa mangrove jenis Aegiceras floridum hidup pada tepi pantai berpasir hingga tepi sungai, dengan substrat khusus yaitu substrat berkarang (Syakur, 2019).

Ceriops tagal merupakan jenis mangrove sejati atau dapat dikatakan mangrove mayor. Mangrove mayor diketahui sebagai jenis mangrove yang dapat tumbuh di lingkungan hutan juga memiliki kemampuan adaptasi khusus dalam mengontrol kadar garam (Ma’aruf et al., 2021). Sementara untuk mangrove jenis Aegiceras floridum, jenis yang paling minim ditemukan. Hal ini diperkirakan karena Aegiceras floridum merupakan mangrove komponen tambahan (mangrove minor), dimana mangrove tersebut tidak merupakan komponen penting dari mangrove serta umumnya ditemukan di daerah tepi namun sangat jarang dalam bentuk tegakan (Al Mubaroq et al., 2021). Familia yang paling banyak ditemukan adalah familia Rhizophoraceae. Hal ini sebanding dengan penelitian oleh Rochmady (2015), dimana mangrove yang ditemui dan menguasai adalah mangrove dari familia Rhizophoraceae. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Rahafdianto (2019), dimana familia Rhizophoraceae ditemukan paling banyak dan mendominasi. Hal ini diduga karena keadaan lingkungan pengamatan mendukung pertumbuhan dan penyebaran dari familia Rhizophoraceae. Menurut Silaen et al. (2013), kemampuan dari familia Rhizophoraceae beradaptasi dengan kondisi lingkungan lebih unggul apabila disandingkan dengan mangrove familia lainnya.

Jumlah spesies yang ditemui pada penelitian ini apabila disandingkan dengan analisis terdahulu yang dilaksanakan di wilayah TNBB maka jenis mangrove yang ditemukan lebih sedikit, ditemukan beberapa perbedaan khususnya pada keanekaragaman mangrove yang didapatkan. Pada penelitian oleh Arinasa (2012), menemukan 28 jenis mangrove, sementara penelitian oleh Marbawa et al. (2014), menemukan 17 jenis mangrove, penelitian oleh Ma’aruf et al. (2021), menemukan 11 jenis mangrove, dan penelitian oleh Prihandanaa et al. (2021), menemukan 9 jenis mangrove. Pada penelitian Arinasa (2012), menemukan 28 jenis mangrove, dimana mangrove yang ditemukan adalah gabungan dari mangrove mayor, mangrove minor dan juga asosiasi mangrove, dan pengamatan dilakukan di beberapa tempat berbeda yang menyusuri hutan mangrove dari wilayah paling timur menuju ke wilayah paling barat yaitu dari kawasan Banyuwedang yang melewati Teluk terima, Brumbun, Kelor, Lampu merah, Batu Licin, Prapat agung, hingga Gilimanuk dan Sumbersari. Sedangkan pada penelitian oleh Marbawa et al. (2014), yang menemukan 17 jenis mangrove, dimana pada penelitian ini diimplementasikan teknik pengukuran dengan Metode Transek Garis (Line transect plot), dimana metode tersebut adalah metode yang dilakukan dengan metode petak contoh yang terletak pada garis yang ditarik melalui kawasan ekosistem mangrove di daerah pengamatan. Sementara penelitian oleh Prihandanaa et al. (2021), menemukan 9 jenis mangrove dimana pada

penelitian tersebut diduga spesies mangrove tumbuh pada karakteristik substrat yang berbeda beda. Pada penelitian ini, diterapkan di ekosistem mangrove di kawasan Taman Nasional Bali Barat ditemukan 9 jenis mangrove, pengamatan ini menggunakan teknik purposive random sampling, yaitu dengan menggunakan metode tersebut terdapat pertimbangan peneliti seperti jarak antar plot pengamatan yang tidak terlalu dekat, dan aksesibilitas untuk peneliti agar aman dalam melakukan penelitian.

-

3.2. Kesehatan Ekosistem Mangrove

Tabel 2. Parameter Kesehatan Ekosistem Mangrove di Kawasan TNBB

|

Stasiun |

Parameter Kesehatan Mangrove Kanopi Kerapatan Kategori Mangrove (%) (pohon/ha) |

|

1 (Labuan Lalang) |

51.35 2100 Baik (Sedang) |

|

2 (Karang Sewu) |

65.08 7962 Baik (Sangat Padat) |

|

3 (Pura Bakungan) |

65.3 7329 Baik (Sangat Padat) |

|

4 (Teluk Terima) |

52.96 2225 Baik (Sedang) |

|

5 (Menjangan) |

66.67 8867 Baik (Sangat Padat) |

Berdasarkan pengukuran kesehatan mangrove di Kawasan Taman Nasional Bali Barat mendapatkan nilai kesehatan mangrove (MHI) dengan kriteria sedang yang berkisar antara 34,02% - 65,40% untuk keseluruhan wilayah pengamatan. Secara umum, keadaan kesehatan mangrove di TNBB lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Pesisir Selat Sunda, Desa Ujung Jaya dengan kisaran 33%-47% dikategorikan dalam kondisi sedang (Susanto et al., 2022). Kondisi kesehatan mangrove dapat diketahui dari kerapatan dan tutupan kanopi yang dimiliki oleh mangrove, semakin baik kondisi dari parameter tersebut, maka kondisi kesehatan mangrove akan semakin bagus (Yogadisa et al., 2021).

Hasil pengukuran persentase tutupan kanopi di lokasi penelitian memiliki kisaran nilai yakni berkisar antara 51,35% - 66,67% yang dapat menunjukkan bahwa tutupan kanopi mangrove di Kawasan ekosistem mangrove Taman Nasional Bali Barat tergolong sedang hingga sangat padat pada setiap stasiun pengamatan seperti pada Tabel 2 berdasarkan KepMen LH No.201 Tahun 2004. Jika diamati lebih lanjut mengenai output dari hasil tutupan kanopi yang memiliki batas tertinggi sebesar 66,67% di stasiun 5, sedangkan nilai paling rendah dengan nilai 51,35 pada stasiun 1, sedangkan dalam penelitian ini didapatkan rata-ratanya adalah sebesar 60,27%.

Sejalan dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai ciri-ciri baku dan instruktur dalam menentukan kerusakan pada mangrove, menjelaskan nilai tutupan mangrove yang berada pada ekosistem mangrove di kawasan Taman Nasional Bali Barat pada saat penelitian diimplementasikan menghasilkan kategori baik (sedang) atau sesuai dengan rerata tidak terlalu tinggi dan terlalu minim karena lebih rendah daripada 75% dan lebih tinggi dari 50%. Nilai persentase tutupan kanopi di kawasan TNBB sebesar 60,27% lebih kecil apabila dibandingkan dengan tutupan kanopi didapat dari output penelitian oleh Yogadisa et al. (2021), yang mendapatkan persentase tutupan kanopi sebesar 79,72% untuk seluruh daerah pengamatannya.

Kondisi tutupan kanopi mangrove di Kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam kategori baik. Purnama et al. (2020), adanya keterkaitan dengan tinggi dan rendahnya value atau nilai yang terdapat dalam tutupan kanopi dengan keadaan yang berada di sekeliling lingkungan hidup tanaman mangrove. Menurut Nurdiansah dan Dharmawan (2018), keadaan tersebut dapat di analisa dari density pohon mangrove. Density (kerapatan) adalah jumlah individu per luasan area atau volume yang umumnya terhitung dengan satuan hektar dalam n/Ha (n = jumlah individu spesies-i)

(Sidiyasa, 2009). Tingkat kerapatan hutan mangrove di suatu daerah menunjukkan kondisi kualitas hutan mangrove yang berkaitan. Watansen (2013) mengungkapkan jika tingkat density yang sudah diukur menunjukkan angka yang banyak maka kualitas kondisi hutan dapat digolongan dengan kondisi baik. Tingkat density mangrove di daerah pengamatan memiliki nilai kisaran antara 2100 pohon/ha – 8867 pohon/ha yang menggambarkan kondisi kerapatan mangrove dalam kategori sangat lebat berdasarkan kriteria baku kerusakan mangrove sesuai KepMen LH No. 201 Tahun 2004. Kerapatan mangrove yang ditemukan lebih besar dipadankan dengan penelitian oleh Nanulaitta et al. (2019) yakni mendapatkan kerapatan disetiap stasiun berkisar antara 825 ind/ha – 2376 ind/ha. Tingginya kerapatan mangrove diduga karena adanya substrat yang sesuai dengan pertumbuhan ekosistem mangrove tersebut. Kemudian didukung oleh pernyataan Kresnabayu et al. (2018), bahwa mangrove berkembang baik apabila faktor lingkungan seperti substrat dan sedikitnya gangguan yang dialami oleh ekosistem mangrove dapat mendukung pertumbuhan yang subur di suatu daerah. Sebanding dengan hasil penelitian oleh Pramudji (2001) yang menyatakan bahwa tingkat kerapatan mangrove dapat terpengaruh oleh ciri tanah, keterbukaan area mangrove terhadap gelombang, salinitas, pasang surut, dan rendahnya kerapatan mangrove juga disebabkan oleh kompetisi yang terjadi diantara tumbuhan mangrove itu sendiri dalam penyerapan unsur hara (Nanulaitta et al., 2019).

-

3.3. Parameter Lingkungan

Adapun parameter kondisi lingkungan yang dapat dijadikan sebagai indikator total dari keberadaan mangrove yang terdapat di Kawasan TNBB. Parameter lingkungan yang sudah diimplementasikan oleh peneliti yaitu melakukan pengukuran dari segi salinitas, pH maupun suhu. Parameter pertama yang diukur yaitu pH. Dimana nilai rerata dari setiap stasiun yakni stasiun 1 nilai rerata pH bernilai 6.1±0.07, kemudian pada stasiun 2 nilai rerata pH bernilai 5.8±0.20, pada stasiun 3 nilai rerata bernilai 5.9±0.17, kemudian pada stasiun 4, nilai rerata bernilai 5.9±0.08 dan pada stasiun 5 nilai rerata pH senilai 6±0.

Tabel 3. Parameter Lingkungan Ekosistem Mangrove Kawasan TNBB

|

Stasiun |

Parameter Lingkungan | |||

|

pH |

Salinitas (ppt) |

Suhu (oC) |

Substrat | |

|

1 |

6.1±0.07 |

27.64±2.27 |

28.4±0.57 |

Pasir Berlumpur |

|

2 |

5.8±0.20 |

21.5±3.55 |

28.1±1.43 |

Lumpur Berpasir |

|

3 |

5.9±0.17 |

20.2±2.18 |

28.4±0.48 |

Lumpur Berpasir |

|

4 |

5.9±0.08 |

19.3±1.39 |

28.6±0.27 |

Pasir berlumpur |

|

5 |

6±0 |

22.97±0.40 |

27.17±0.66 |

Pasir berlumpur |

Kondisi pH (Derajat Keasaman) air di setiap stasiun berkisar antara 5,5 – 6,1. Nilai pH pada lokasi penelitian dapat dikategorikan asam, hal tersebut terbukti dalam Baku Mutu pH ekosistem mangrove berdasarkan KepMen LH No. 51 Tahun 2004 yang bernilai sebesar 7 – 8,5 (MNLH, 2004). Tidak sama dengan penelitian oleh Badu et al. (2022), pH yang didapatkan pada ekosistem mangrove di Negeri Eti Teluk Piru, Maluku bernilai antara 5,5-8. Menurut Schaduw (2018), mengatakan jika adanya diferensiasi di setiap daerah mengenai nilai pH yang mana adanya pengaruh dari segi oseanografi dan geomorfologi yang ada dalam perairan di setiap daerah. Nilai pH perairan dari data yang didapatkan lebih rendah dari standar baku muku air laut menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Ulqodry et al. (2010) tingkat pH asam ini dikarenakan adanya pemecahan serasah mangrove yang akan memberikan output asam ini bisa diukur dengan penyangga yang terbuat dari garam karbonat serta bikarbonat laut yang memiliki sifat basa sehingga bisa mengalami kesetimbangan.

Salinitas menjadi faktor yang urgensi bagi perkembangan, imunitas, dan letak spesies mangrove (Matatula et al., 2019). Nilai salinitas berkisar antara 19.3 – 27,64‰. Nilai rata rata salinitas untuk masing masing stasiun meliputi stasiun 1 ditemukan nilai rerata salinitas sebesar 27,64±2,27, kemudian stasiun 2 nilai rerata salinitas sejumlah 21.5±3.55, stasiun 3 nilai rerata sejumlah 20.2±2.18, kemudian stasiun 4, nilai rerata senilai 19,3±1.39 dan pada stasiun 5 nilai rerata salinitas senilai 22,97±0.40. Sesuai dengan KepMen LH No.51 Tahun 2004, mangrove dapat hidup baik pada kadar salinitas yang bernilai 34‰, sehingga salinitas di lokasi pengamatan masih dalam kadar toleransi. Kondisi ini tidak sama dengan salinitas pada ekosistem mangrove di Negeri Eti Teluk Piru, Maluku yang dilakukan oleh Badu et al. (2022), yaitu berkisar antara 21 - 33‰. Salinitas merupakan faktor urgensi dalam pertumbuhan dan imunitas mangrove (Akbar et al., 2018). Hasil ukur salinitas menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan tergolong dalam ekologi mangrove untuk dapat bertumbuh serta berkembang.

Parameter terakhir, yaitu Suhu yang berkisar antara 27,17 - 28,6T. Nilai rata rata suhu untuk setiap stasiun yaitu stasiun 1 dengan nilai rerata suhu bernilai 28.4±0.57oC, kemudian pada stasiun 2, nilai rerata suhu senilai 28.1±1.43C, pada stasiun 3 nilai rerata sejumlah 28.4±0.48C, pada stasiun 4, nilai rerata sejumlah 28.6±0.27 dan pada stasiun 5 nilai rerata suhu sejumlah 27.17±0.66C. Menurut KepMen Baku Mutu air laut untuk flora dan fauna di laut, suhu sesuai dalam tumbuh kembang ekosistem mangrove adalah 28 - 32C, sehingga suhu pada lokasi penelitian masih termasuk dalam standar ekologi yang mendukung pertumbuhan dari mangrove. Berbeda dengan suhu ekosistem mangrove yang ditemukan oleh Negeri Eti Teluk Piru, Maluku yang dilakukan oleh Badu et al. (2022), yaitu berkisar antara 27 - 33C. Menurut Kusmana (2010), suhu yang elok untuk perkembangan mangrove adalah yang berada di atas 20C.

Permukaan tanah (substrat) pada lokasi penelitian memiliki ciri yang didominasi oleh lumpur berpasir, dengan substrat tersebut jenis yang paling banyak adalah jenis Rhizophora dan Ceriops. Mangrove jenis Rhizophora diketahui memiliki kesanggupan adaptasi dan tingkat keberhasilan hidup yang tinggi dalam situasi lingkungan di setiap kawasan (Sani et al., 2019).

Menurut Pramudji (2001) substrat dengan ciri tanah yang kaya humus, dalam dan lunak akan ditumbuhi dan didominasi oleh Rhizophora. Menurut Noor et al. (2012), dalam Al Idrus (2014), Rhizophora sp dapat hidup di daerah berlumpur sampai lumpur berpasir, sama dengan familia Rhizophoraceae lain.

Substrat lain selain lumpur berpasir, ditemukan juga substrat pasir berlumpur dan substrat pasir berkarang yang ditumbuhi oleh jenis Sonneratia serta jenis Avicennia. Menurut Indah et al. (2010), Sonneratia sp sangat cocok bertumbuh pada tekstur substrat berpasir, karena spesies mangrove ini tumbuh di daerah depan, punya akar napas yang hidup di substrat pasir dan penyesuaian dengan rendaman air laut. Parameter kondisi ekosistem mangrove sangatlah memiliki dampak terhadap kondisi kesehatan mangrove, meskipun mangrove diketahui dapat beradaptasi pada salinitas tinggi, namun mangrove termasuk rentan pada perubahan parameter lingkungan lainnya seperti suhu dan pH, apabila parameter lingkungan tersebut tidak stabil maka memicu turunnya mutu bahkan terjadinya kematian mangrove tersebut (Schaduw, 2019).

-

3.4. Indeks Nilai Penting (INP)

Indeks nilai penting (INP) adalah total nilai kerapatan relatif, domunansi relatif, dan frekuensi relatif yang dinyatakan dalam persen (%) (Indriyanto, 2006). Tingginya INP suatu lokasi membuktikan bahwa setiap jenis yang ditemukan mampu tumbuh baik dan punya nilai ekologi cukup di ekosistem mangrove di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Pada penelitian ini, didapatkan nilai INP paling tinggi pada Ceriops tagal sebesar 130,72% dan nilai INP terminim pada Aegiceras floridum yaitu sebesar 5,77%. Nilai INP dari jenis Ceriops tagal merupakan nilai tertinggi dikarenakan jenis ini adalah jenis yang paling banyak ditemui di wilayah pengamatan, daerah pengamatan juga paling banyak oleh substrat lumpur berpasir yang sesuai bagi tumbuh kembang mangrove ini, sejalan dengan ungkapan oleh Marbawa et al. (2014), bahwa Ceriops tagal tumbuh paling sering pada mangrove di kawasan TNBB. Menurut Raymond dan Soemarno, (2010), jenis yang

meraih nilai INP tertinggi artinya, menguasai tempat tumbuhnya, dan akan menjadi lebih unggul dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan nilai INP terendah ditemukan pada jenis Aegiceras floridum, dikarenakan jenis ini merupakan jenis yang paling sedikit ditemui di wilayah pengamatan yaitu hanya terdapat pada salah satu plot pengamatan dari total plot sebanyak 65 plot pengamatan. Menurut pendapat Ma’aruf et al. (2021), bahwa rendahnya nilai INP dapat menjadi indikasi bahwa jenis tersebut kurang mampu dalam beradaptasi di lingkungan tumbuh dan dengan jenis lainnya.

|

Tabel 4. INP Mangrove di Kawasan TNBB | |||||

|

No |

Spesies |

Kri (%) |

Fri (%) |

Dri (%) |

INP |

|

1 |

Rhizopora apiculata |

15.44 |

22.73 |

10.32 |

48.49 |

|

2 |

Rhizopora mucronata |

2.16 |

5.45 |

7.05 |

14.66 |

|

3 |

Bruguiera cylindrica |

1.06 |

2.73 |

10.19 |

13.97 |

|

4 |

Ceriops tagal |

72.82 |

42.73 |

15.17 |

130.72 |

|

5 |

Sonneratia alba |

1.84 |

10.00 |

16.09 |

27.94 |

|

6 |

Sonneratia caseolaris |

0.81 |

2.73 |

18.74 |

22.28 |

|

7 |

Avicennia officinalis |

2.11 |

6.36 |

11.33 |

19.81 |

|

8 |

Aegiceras floridum |

0.33 |

0.91 |

4.53 |

5.77 |

|

9 |

Lumnitzera racemosa |

3.42 |

6.36 |

6.57 |

16.36 |

Total nilai tutupan kanopi mangrove rata-rata adalah 60,27%. Berdasarkan nilai tutupan kanopi mangrove tersebut, mangrove di kawasan Taman Nasional Bali Barat termasuk daam kategori baik (sedang) sesuai baku mutu KepMen LH No. 201 Tahun 2004. Keanekaragaman mangrove di ekosistem mangrove kawasan Taman Nasional Bali Barat didapatkan 9 jenis yaitu Avicennia offinalis, Aegiceras floridum, Bruguiera cylindrica, Ceriops tagal, Lumnitzera racemose, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, dan Sonneratia caseolaris.

Daftar Pustaka

Akbar, N., Ibrahim, A., Haji, I., Tahir, I., Ismail, F., Ahmad, M., & Kotta, R. (2018). Struktur komunitas mangrove di desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Jurnal Enggano, 3(1), 81-97.

Aksomkoae, S. (1993). Ecology and Management of Mangroves. Bangkok, Thailand: Dyana Print Ltd.

Al Idrus, A. (2014). Mangrove Gili Sulat Lombok Timur. Mataram, Indonesia: Arga Puji Press.

Al Mubaroq, Z., Manesi, D., Ismail, A., Bistolen, B., Tnunay, I., Lopo, E., Ruhma, Z., & Rohi, J. R.

(2021). Sosialisasi Dan Penanaman Mangrove Di Pantai Dusun Susuk Kab. Belu. Abdi Masyarakat, 3(2), 60-63.

Alam, M. I. F., Nuarsa, I. W., & Puspitha, N. L. P. R. (2020). Uji Akurasi Beberapa Indeks Vegetasi dalam Mengestimasi Kerapatan Hutan Mangrove dengan Citra Sentinel-2A di Taman Nasional Bali Barat. Journal of Marine Research and Technology, 3(2), 59-67.

Arinasa, I. B. K. (2012). Keanekaragaman Tumbuhan Mangrove Di Taman Nasional Bali Barat. Buletin Kebun Raya, 15(1), 10-20.

Arsyad. (2018). Analisis Keanekaragaman Jenis Mangrove di Mangrove Learning Centre (MLC) Desa Binanga Kecamatan Majene. Skripsi. Makassar, Indonesia: Program Studi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ashton, E. C., & Macintosh, D. J. (2002). Preliminary Assessment of the Plant Diversity and Community Ecology of the Sematan Mangrove Forest, Sarawak, Malaysia. Forest Ecology and Management, 166 (1-3), 111-129.

Aurilia, M. F., & Saputra, D. R. (2020). Analisis Fungsi Ekologis Mangrove Sebagai Pencegahan Pencemaran Air Tanah Dangkal Akibat Intrusi Air Laut. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management), 4(1), 424-437.

Badu, M. M., Soselisa, F., & Sahupala, A. (2022). Analisis Faktor Ekologis Vegetasi Mangrove di Negeri Eti Teluk Piru Kabupaten SBB. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, 6(1), 44-56.

Bengen, D., & Dietriech, G. (2000). Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.

Darmadi, M., Lewaru, W., & Khan A. M. A. (2012). Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove Berdasarkan Karakteristik Substrat Di Muara Harmin Desa Cangkring Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 3(3), 347–358.

Dharmawan, I. W. E., & Pramudji, S. (2014). Panduan Monitoring Status Ekosistem Mangrove. (1st ed.). Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Dharmawan, I. W. E., & Pramudji, S. (2017). Panduan Pemantauan Komunitas Mangrove. (2rd ed). Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Heiskanen, J., Korhonen, L., Hietanen, J., & Pellikka, P. K. (2015). Use of Airborne Lidar for Estimating Canopy Gap Fraction and Leaf Area Index of Tropical Montane Forests. International Journal of Remote Sensing, 36(10), 2569-2583.

Indah, R., Jabarsyah, A., & Laga, A. (2010). Perbedaan Substrat dan Distribusi Jenis Mangrove (Studi Kasus: Hutan Mangrove di Kota Tarakan). Jurnal Harpodon Borneo, 3(1), 66-84.

Indriyanto. (2006). Ekologi Hutan. Bengkulu, Indonesia: Bumi Aksara.

Ishida, M. (2004). A Application Software for Automatic Calculation of Diffuse Transmittance. Canadian Journal of Forest Research, 34(11), 2208-2216.

Jenning, S. B., Brown, N. D., & Sheil, D. (1999). Assessing Forest Canopies and Understorey Illumination: Canopy Closure, Canopy Cover and Other Measures. Forestry, 72(1), 59–74.

Kitamura, S., Anwar, C., Chaniago, A., & Baba, S. (1997). Buku Panduan Mangrove di Indonesia Bali dan Lombok. Denpasar, Indonesia: Jaya Abadi.

Kresnabayu, I. M. P., Putra, I. D. N. N., & Suteja, Y. (2018). Kerapatan Hutan Mangrove Berbasis Data Penginderaan Jauh di Estuari Perancak Kabupaten Jembrana-Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 4(1), 31-37.

Kusmana, C. (2010). Respon Mangrove Terhadap Perubahan Iklim Global: Aspek Biologi dan Ekologi Mangrove. Makalah Lokakarya Nasional Peran Mangrove dalam Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim. Jakarta, Indonesia: Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Kusumaningrum, L. (2021). Jenis dan Fisiologi Mangrove. Modul Perkuliahan. Surakarta, Indonesia: Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.

Ma’aruf, M. S., Arthana, I. W., & Ernawati, N. M. (2021). Komposisi Jenis Dan Kerapatan Mangrove Di Teluk Gilimanuk Taman Nasional Bali Barat. Skripsi. Denpasar, Indonesia: Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Udayana.

Marbawa, I. K. C., Astarini, I. A., & Mahardika, I. G. (2014). Analisis Vegetasi Mangrove untuk Strategi Pengelolaan Ekosistem Berkelanjutan di Taman Nasional Bali Barat. Ecotrophic, 8(1), 2438.

Matatula, J., Poedjirahajoe, E., Pudyatmoko, S., & Sadono, R. (2019). Keragaman Kondisi Salinitas Pada Lingkungan Tempat Tumbuh Mangrove di Teluk Kupang, NTT. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(3), 425-434.

MIC. (2004). Pengertian Dasar Mangrove (Bakau): The Development of Sustainable Mangrove Management Project. Denpasar, Indonesia: Mangrove Information Centre.

MNLH. (2004). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Jakarta-Indonesia: Menteri Lingkungan Hidup.

MNLH. (2004). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Jakarta-Indonesia: Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Nanulaitta, E. M., Tulalessy, A. H., & Wakano, D. (2019). Analisis Kerapatan Mangrove sebagai Salah Satu Indikator Ekowisata di Perairan Pantai Dusun Alariano Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, 3(2), 217-266.

Noor, Y.R., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. (2006). Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Bogor, Indonesia: Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Noor, Y.R., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. (2012). Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Bogor, Indonesia: Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Nurdiansah, D., & Dharmawan, I. W. E. (2018). Komunitas Mangrove di Wilayah Pesisir Pulau Tidore dan sekitarnya. OLDI (Oseanologi dan Limnologi di Indonesia), 3(1), 1-9.

Pramudji, (2001). Ekosistem Hutan Mangrove Dan Peranannya Sebagai Habitat Berbagai Fauna Aquatik. Oseana, 26(4),13–23.

Prihandanaa, P. K. E., Putra, I. D. N. N., & Indrawana, G. S. (2021). Struktur Vegetasi Mangrove berdasarkan Karakteristik Substrat di Pantai Karang Sewu, Gilimanuk Bali. Journal of Marine Research and Technology, 4(1), 29-36.

Prinasti, N. K. D., Dharma, I. G. B. S., & Suteja, Y. (2020). Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove Berdasarkan Karakteristik Substrat di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 6(1), 90-99.

Purnama, M., Pribadi, R., & Soenardjo, N. (2020). Analisa Tutupan Kanopi Mangrove dengan Metode Hemispherical Photography di Desa Betahwalang, Kabupaten Demak. Journal of Marine Research, 9(3), 317-325.

Rahafdianto, A. (2019). Biodiversitas dan Fungsi Ekosistem Mangrove di Taman Nasional Baluran (Analisis Struktur dan Fungsi Ekosistem Peralihan). Monograf. Malang, Indonesia: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang.

Raymond, G., & Soemarno, N. (2010). Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Gending, Probolinggo. Jurnal Agritek, 18(2), 185-200.

Rochmady. (2015). Struktur dan Komposisi Jenis Mangrove Desa Bonea dan Kodiri, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan II 2015. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 19 Oktober 2015 (pp.85-94).

Sani, L. H., Candri, D. A., Ahyadi, H., & Farista, B. (2019). Struktur Vegetasi Mangrove Alami dan Rehabilitasi Pesisir Selatan Pulau Lombok. Jurnal Biologi Tropis, 19(2), 268-276.

Santoso, B. (2021). Analisis Vegetasi Hutan Mangrove di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Tesis. Lampung, Indonesia: Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Ntan.

Schaduw, J. N. W. (2018). Distribusi dan Karakteristik Kualitas Perairan Ekosistem Mangrove Pulau Kecil Taman Nasional Bunaken. Majalah Geografi Indonesia, 32(1), 40-49.

Schaduw, J. N. W. (2019). Struktur Komunitas dan Persentase Penutupan Kanopi Mangrove Pulau Salawati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Majalah Geografi Indonesia, 33(1), 26-34.

Senoaji, G., & Hidayat, M. F. (2016). Peranan ekosistem mangrove di Kota Pesisir Bengkulu dalam Mitigasi Pemanasan Global Melalui Penyimpanan Karbon (The role of mangrove ecosystem in the coastal city of Bengkulu in mitigating global warming through carbon sequestration). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 23(3), 327-333.

Sidiyasa, K. (2009). Struktur dan Komposisi Tegakan serta Keanekaragamannya di Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 6(1), 79-93.

Silaen, I. F., Hendrarto, B., & Nitisupardjo, M. (2013). Distribusi dan Kelimpahan Gastropoda pada Hutan Mangrove Teluk Awur Jepara. Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 2(3), 93-103.

Sofian, A., Harahab, N., & Marsoedi, M. (2012). Kondisi Dan Manfaat Langsung Ekosistem Hutan Mangrove Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. El-Hayah, 2(2), 56-63.

Susanto, A., Khalifa, M. A., Munandar, E., Nurdin, H. S., Syafrie, H., Supadminingsih, F. N., Hasanah, A. N., Meata, B. A., Irnawati, R., Rahmawati, A., Putra, A. N., Alansar, T., Saputra, J., Sulistyono, B., & Raihan, A. (2022). Kondisi Kesehatan Ekosistem Mangrove sebagai Sumber Potensial Pengembangan Ekonomi Kreatif Pesisir Selat Sunda. Leuit (Journal of Local Food Security), 3(1), 172-181.

Syakur, A. (2019). Jenis-Jenis Tumbuhan Mangrove di Kelurahan Takalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Jurnal Biogenerasi, 4(1), 6-12.

Thalib, M., Baderan, D. W. K., & Katili, A. S. (2021). Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Ceriops tagal di Cagar Alam Tanjung Panjang (the production and decomposition rate of Ceriops tagal Litter in Tanjung Panjang nature reserve). Jurnal Sylva Lestari, 9(1), 151-160.

Ulqodry, T. Z., Bengen, D. G., & Kaswadji, R. F. (2010). Karakteristik Perairan Mangrove Tanjung Api-api Sumatera Selatan berdasarkan Sebaran Parameter Lingkungan Perairan dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA). Maspari Journal: Marine Science Research, 1(1), 16-21.

Watansen, A. S. (2013). Kondisi Kualitas Perairan dan Substrat Dasar sebagai Faktor Pendukung Aktivitas Pertumbuhan Mangrove di Pantai Pesisir Desa Basaan I, Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ilmiah Platax, 1(4), 97-126.

Yogadisa, P., Arthana, I. W., & Giri, I. N. (2021). Distribusi dan Kondisi Kesehatan Mangrove di Utara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Skripsi. Denpasar, Indonesia: Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Udayana.

© 2023 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. |Vol. 9, No. 1| 96-109 (2023)

Discussion and feedback