Komposisi Jenis dan Struktur Komunitas Ikan di Ekosistem Lamun Pantai Sindhu, Sanur, Bali

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 6(1), 106-117 (2020)

Komposisi Jenis dan Struktur Komunitas Ikan di Ekosistem Lamun Pantai Sindhu, Sanur, Bali

Kolis Pratama a*, I Wayan Arthana a, Dewa Ayu Angga Pebriani a a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali- Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-812-292-410-34

Alamat e-mail: kolis412@gmail.com

Diterima (received) 4 Juli 2018; disetujui (accepted) 18 September 2020; tersedia secara online (available online) 18 September 2020

Abstract

Sindhu Beach is one of the beaches which located in Sanur. The coastal areas of Sindhu Beach has long been used for various economic activities, such as recreation areas or marine tourism. So that these activities can adversely affect the sustainability of the seagrass ecosystem as a habitat for various types of aquatic biota, especially fish. This study aims to determine the composition of fish community species and structures, to know the types of seagrass, and also to know the condition of water quality in the seagrass ecosystem of Sindhu Beach, Sanur, Bali. This study has been conducted from January to February 2018 by direct observation method. The results of the composition of fish species as a whole found 537 of fish that consisting of 22 species and it came from 11 families. The overall value of community structure is obtain by the value of the diversity index (H') of 2.68, uniformity index (E) 0.87, and the dominance index (C) 0.09. The types of seagrasses which found in the study location was consist of 8 species of seagrass covering Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis, and Halophila spinulosa. The result of measurement of water quality parameters from all stations were obtain the average measurement of dissolved oxygen 7,1 mg / l, salinity 30o/oo, pH 8,24, and temperature 29,80C. The result of measurement of water quality parameter shows that the condition of seagrass ecosystem of Sindhu Beach was still considered optimal for marine life.

Keywords: fish compotition; community structure; seagrass; water quality; Sindhu Beach

Abstrak

Pantai Sindhu merupakan salah satu pantai yang berada di kawasan Sanur. Kawasan perairan pantai padang lamun di lingkungan Pantai Sindhu telah sejak lama dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti lokasi rekreasi atau wisata bahari sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan ekosistem lamun sebagai habitat berbagai jenis biota perairan terutama ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis dan struktur komunitas ikan, mengetahui jenis-jenis lamun, serta mengetahui kondisi kualitas perairan di ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2018. Metode yang digunakan adalah metode observasi langsung. Hasil komposisi jenis ikan secara keseluruhan didapatkan 537 individu yang terdiri dari 22 jenis dan berasal dari 11 famili. Nilai struktur komunitas secara keseluruhan didapatkan hasil nilai indeks keanekaragaman (H’) sebesar 2,68, indeks keseragaman (E) 0,87, dan indeks dominansi (C) 0,09. Jenis-jenis lamun yang ditemukan di lokasi penelitian terdiri dari 8 spesies lamun yang meiliputi Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis, dan Halophila spinulosa. Hasil pengukuran parameter kualitas air dari seluruh stasiun didapatkan hasil pengukuran rata-rata DO (Dissolved oxygen) 7,1 mg/l, salinitas 30o/oo, pH 8,24, dan suhu 29,80C. Hasil pengukuran parameter kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan ekosistem lamun Pantai Sindhu masih tergolong optimal bagi kehidupan biota laut.

Kata Kunci: komposisi jenis ikan; struktur komunitas; lamun; kualitas air; Pantai Sindhu

Ikan merupakan hewan yang memiliki tulang belakang (vertebrata), berdarah dingin dan bernafas menggunakan insang. Ikan merupakan biota penghuni laut yang paling banyak ditemukan yaitu sekitar 42,6% atau sekitar 5000 jenis yang telah diidentifikasi. Ikan di perairan laut mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi baik dalam bentuk, ukuran, dan warna. Ikan di laut hidup tersebar di beberapa habitat pada ekosistem perairan laut seperti ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang (Suhardjono, 1999).

Padang lamun sebagai salah satu ekosistem di perairan laut secara ekologis memiliki fungsi sebagai habitat bagi berbagai biota laut salah satunya ikan (Rappe, 2010). Peranan ekosistem padang lamun salah satunya bagi kehidupan komunitas ikan yaitu sebagai daerah asuhan (nursery ground), mencari makan (feeding ground) dan perlindungan (Latuconsina et al, 2012; Latuconsina et al, 2013; Latuconsina dan Ambo-Rappe, 2013). Berdasarkan peranan yang dimiliki padang lamun bagi kehidupan ikan sehingga hal tersebut mempengaruhi komposisi dan keragaman jenis ikan yang ada di perairan ekosistem padang lamun (Anand dan Pilla, 2007).

Pantai Sanur merupakan salah satu wilayah perairan di Bali dengan potensi lingkungan ekosistem padang lamun. Sebaran ekosistem lamun yang terdapat di Sanur yakni seluas 322 ha, tersebar dari Pantai Sanur, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu sampai Pantai Mertasari (Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar, 2014). Habitat padang lamun di Pantai Sanur dicirikan oleh habitat laguna yaitu perairan dangkal pasang surut antara pantai dan tubir karang. Lebar sebaran padang lamun bervariasi tergantung dari lebar laguna (BPSPL Denpasar, 2013).

Pantai Sindhu merupakan salah satu pantai yang berada di kawasan Sanur. Kawasan pantai padang lamun di lingkungan Pantai Sindhu telah sejak lama dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti lokasi rekreasi atau wisata bahari dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan ekosistem lamun sebagai habitat berbagai jenis biota perairan terutama ikan. Untuk itu, pengetahuan tentang komposisi jenis dan struktur komunitas ikan di ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali merupakan

informasi penting dalam upaya pengelolaan dan konservasi ekosistem padang lamun, mengingat pentingnya fungsi ekosistem ini sebagai tempat mencari makan, memijah dan pembesaran bagi komunitas ikan yang berasosiasi di dalamnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi jenis dan struktur komunitas ikan, untuk mengetahui jenis-jenis lamun, serta untuk mengetahui kondisi kualitas perairan di ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali.

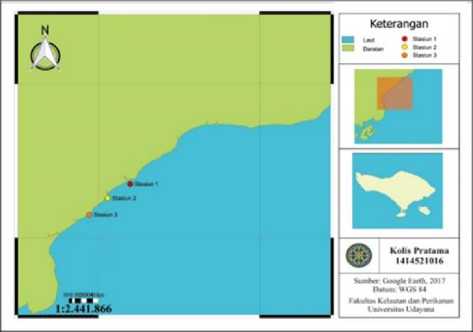

Penelitian ini dilaksanakan di perairan ekosistem padang lamun Pantai Sindhu, Sanur, Bali (Gambar 1) pada bulan Januari sampai Februari 2018. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 stasiun untuk mewakili keseluruhan wilayah ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali dengan rincian stasiun sebagai berikut:

-

a. Stasiun 1: mewakili wilayah Pantai Sindhu bagian utara yang merupakan daerah sebelum perbatasan antara pantai Sindhu dengan pantai Segara Ayu (S 08.68404o; E 115.26501o).

-

b. Stasiun 2: mewakili wilayah Pantai Sindhu bagian tengah, yaitu area tengah antara satsiun 1 dengan stasiun 2 (S 08.68478 o; E 115.26499 o).

-

c. Stasiun 3: mewakili wilayah Pantai Sindhu bagian selatan yang merupakan daerah sebelum perbatasan antara pantai Sindhu dengan pantai Pantai Karang (S 08.68647 o; E 115.26538 o).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Pantai Sindhu

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian yaitu GPS (Global Position System), jaring insang, pH pen, refrakometer, DO meter, kantong plastik, kertas label, spidol, kamera, papan ukur, kertas tissu. Bahan yang digunakan pada penelitian yaitu formalin 10%, aquades, sampel ikan, sampel lamun, sampel air laut.

-

2.3 Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan

menggunakan metode observasi langsung.

-

2.3.1. Pengambilan Data Ikan

Sampel ikan diperoleh dengan cara penangkapan menggunakan jaring insang (gill net) dengan panjang 60 m dan lebar 1 m serta ukuran mata jaring 1 inchi, lengkap dengan pemberat dan pelampung. Penangkapan ikan dilakukan saat perairan menuju surut. Pengambilan sampel ikan dilakukan setiap 2 minggu sekali pada masing-masing stasiun selama masa penelitian yaitu 6 minggu, sehingga didapatkan 3 kali pengulangan pengambilan sampel pada masing-masing stasiun. Ikan yang tertangkap kemudian dihitung jumlahnya, dikelompokkan berdasarkan jenis, serta diukur panjangnya. Kemudian sampel ikan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berisi formalin 10% hingga sampel ikan terendam, selanjutnya ikan diidentifikasi di Laboratorium Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.

-

2.3.2. Pengambilan Data Lamun

Data jenis-jenis lamun diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung dan dilakukan pengambilan sampel jenis-jenis lamun yang ada di area pengambilan sampel ikan. Sampel jenis-jenis lamun yang didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang selanjutnya diidentifikasi di Laboratorium Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Pengambilan data jenis-jenis lamun dilakukan sekali saat pertama melakukan pengambilan sampel ikan. Hal dikarenakan untuk pengambilan sampel selanjutnya dilakukan pada titik lokasi yang sama.

-

2.3.4. Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan dilakukan secara insitu pada perairan setiap melakukan pengambilan sampel ikan. Parameter fisika perairan yang diukur yaitu suhu, sedangkan parameter kimia perairan yang diukur yaitu pH, salinitas, dan DO (Dissolved oxygen).

-

2.4 Analisa Data

-

2.4.1. Komposisi Jenis Ikan

-

Komposisi jenis adalah perbandingan antara jumlah individu setiap spesies dengan jumlah individu seluruh spesies yang tertangkap. Analisis komposisi spesies menggunakan persamaan (Latuconsina et al, 2012):

Ks = nix 100%

N

(1)

dimana Ks adalah komposisi spesies ikan (%); ni adalah jumlah individu setiap spesies ikan; dan N adalah jumlah individu seluruh spesies ikan.

-

2.4.2. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener

Nilai indeks keanekaragamn didapatkan dengan perhitungan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Hejda., 2009):

ni

pι = N (2)

H' = -∑ pi ln pl

(3)

dimana H’ adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener; N adalah jumlah total individu seluruh jenis; dan ni adalah jumlah individu jenis ke-i.

-

2.4.3. Indeks Keseragaman Shannon-Wiener

Nilai indeks keseragaman didapatkan berdasarkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut (Hejda., 2009):

H max = ln S

E = H

H max

(4)

(5)

dimana E adalah indeks Keseragaman ShannonWiener; H’ adalah Indeks keanekaragaman; H’ max

adalah Indeks keanekaragaman maksimum; dan S adalah Jumlah spesies.

-

2.4.4. Indeks Dominansi

Nilai indeks dominansi dapat diketahui dengan perhitungan rumus dominansi Simpson (Hejda, 2009):

2

C = ∑f ' ] (6)

∑l N )

dimana C adalah indeks dominansi Simpson; N adalah jumlah individu seluruh spesies; ni adalah jumlah individu dari spesies ke-i.

Kriteria nilai struktur komunitas berdasarkan indeks keanekaragaman, kesegaraman dan dominansi dapat dilihat dengan menggunakan kisaran dan kategori yang dikembangkan oleh Setyobudiandi et al, (2009) yang ditampilkan pada Tabel 1.

-

2.4.5. Jenis-jenis Lamun

Data jenis-jenis lamun yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya dibahas secara deskriptif untuk menggambarkan jenis-jenis lamun yang ada di perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali.

-

2.4.6. Kualitas Air

Data kualitas air yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya dibahas secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi kualitas perairan yang ada di perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali.

-

2.4.7. Indeks Kesamaan Bray-Curtis

Indeks kesamaan Bray-Curtis digunakan untuk melihat kesamaan antar stasiun berdasarkan jenis ikan dan kesamaan antar stasiun berdasarkan jenis ikan dan kualitas air. Analisis indeks kesamaan Bray-Curtis dihitung menggunakan metode komputerisasi menggunakan software Past 3.1 yang selanjutnya nilai dari hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar dendogram. Adapun rumus indeks kesamaan Bray-Curtis (Bray and Curtis dalam Somerfield 2008) yaitu:

Sjk

= 100 1 -

∑l^; - Xikl λ ∑∣Xj + Xik l,

(7)

dimana Sjk adalah indeks kesamaan antara contoh j dan k dalam persen; Yij adalah jumlah spesies ke I dalam kolom j; dan Yik adalah Jumlah spesies ke I dalam kolom k.

-

2.4.8. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui parameter kualitas air yang berkorelasi terhadap indeks keanekaragaman ikan dan korelasi antar parameter kualitas air. Analisis korelasi dihitung menggunakan anlisa korelasi Pearson dengan menggunakan metode komputerisasi dengan software Past 3.1. Interpretasi dari besarnya nilai hubungan korelasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1

Kriteria Nilai Struktur Komunitas

|

Indeks |

Kisaran |

Kategori |

|

Keanekaragaman (H’) |

H’ ≤ 2 |

Rendah |

|

2,0 < H’ ≤ 3 |

Sedang | |

|

H’ ≥ 3,0 |

Tinggi | |

|

Keseragaman (E) |

0,00 < E ≤ 0,50 |

Komunitas dalam kondisi tertekan |

|

0,50 < E ≤ 0,75 |

Komunitas dalam kondisi labil | |

|

0,75 < E ≤ 1,00 |

Komunitas dalam kondisi stabil | |

|

Dominansi (C) |

0,00 < C ≤ 0,50 |

Rendah |

|

0,50 < C ≤ 0,75 |

Sedang | |

|

0,75 < C ≤ 1,00 |

Tinggi |

Tabel 2

Interpretasi Nilai Hubungan Korelasi

|

Nilai Korelasi |

Interpretasi |

|

0,00-0,19 |

Hubungan Sangat Tidak |

|

Kuat | |

|

0,20-0,39 |

Hubungan Tidak Kuat |

|

0,40-0,59 |

Hubungan Cukup Kuat |

|

0,60-0,79 |

Hubungan kuat |

0,80-1,00 Hubungan Sangat Kuat

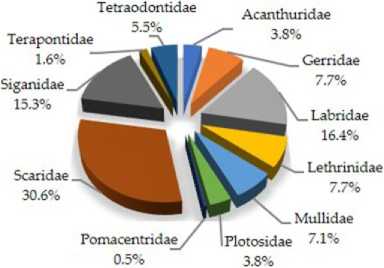

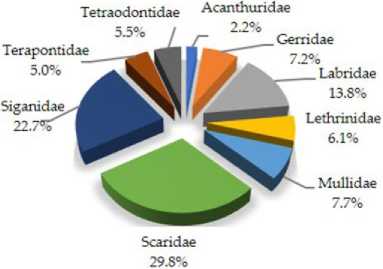

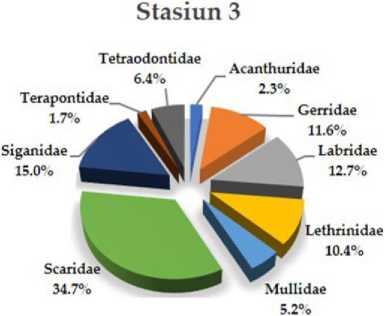

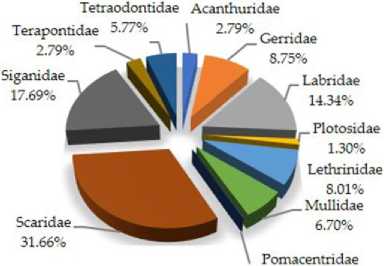

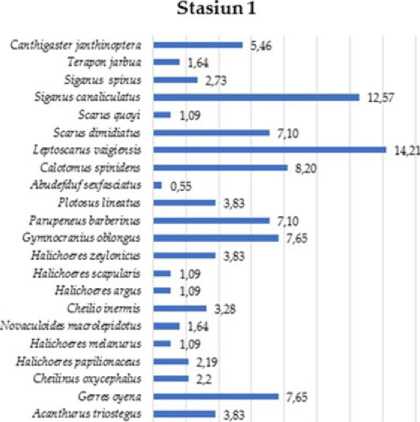

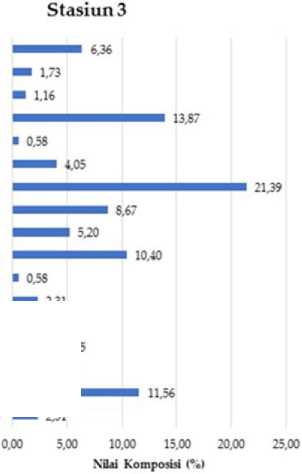

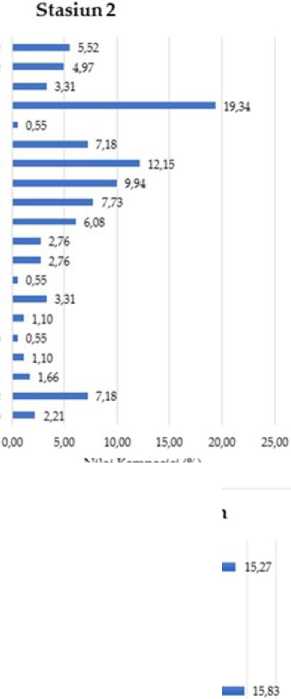

Hasil tangkapan ikan yang didapatkan pada masing-masing stasiun yaitu pada stasiun 1 didapatkan 183 individu ikan yang meliputi 22 jenis dari 11 famili, stasiun 2 didapatkan 181 individu ikan yang meliputi 20 jenis dari 9 famili, stasiun 3 didapatkan 173 individu yang meliputi 17 jenis dari 9 famili, persentase komposisi ikan berdasarkan kelompok famili dan jenis pada masing-masing stasiun maupun secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Berdasarkan kelompok famili, tiga famili ikan dengan hasil tangkapan paling banyak pada masing-masing stasiun yaitu stasiun 1 famili Scaridae (30,6%), Labridae (16,4%), Siganidae (15,3%), stasiun 2 famili Scaridae (29,8%), Siganidae (22,7%), Labridae (13,8%), dan stasiun 3 famili Scaridae (34,7%), Siganidae (15,0%), Labridae

(12,7%). Famili Scaridae, Siganidae, dan Labridae menempati tiga kelompok famili dengan hasil tangkapan paling banyak hal ini sesuai dengan pandapat Adrim (2006), yang menyatakan beberapa famili ikan yang umum dijumpai di padang lamun yaitu Apogonidae, Belonidae, Gerridae, Gobidae, Hemiramphidae, Labridae, Letrinidae, Monacanthidae, Syngnathoidae, Siganidae, dan Scaridae.

Berdasarkan jenis ikan yang ditemukan, spesies Leptoscarus vaigiensis dari famili Scaridae dan spesies Siganus canaliculatus dari famili Siganidae merupakan dua jenis ikan yang paling banyak ditemukan pada masing-masing stasiun. Persentase kedua spesies ikan tesebut pada masing-masing stasiun dapat dilihat pada Gambar 3. Tingginya persentase komposisi jenis Siganus canaliculatus diduga disebabkan karena ikan tersebut memiliki kebiasaan hidup bergerombol di daerah padang lamun. Tingginya komposisi jenis Siganus canaliculatus juga didukung oleh pernyataan Sichum et al, (2013) yang menyebutkan, jenis ikan seperti Siganus Canaliculatus, Monachantus

Stasiun 1

Stasiun 2

Komposisi Famili Keseluruhan

0.19%

Gambar 2. Diagram Persentase Komposisi Ikan Bedasarkan Kelompok Famili pada Stasiun 1, Stasiun 2, Stasiun 3, dan Secara Keseluruhan

chinensis, dan Terapon puta lebih sering ditemukan pada padang lamun. Begitu juga dengan Latuconsina (2011), yang mengatakan Siganus canaliculatus lebih menjadikan padang lamun sebagai daerah asuhan dan pembesaran, dan saat dewasa akan menuju ekosistem di sekitarnya seperti terumbu karang untuk menghabiskan sebagian masa dewasanya pada ekosistem tersebut. Tingginya persentase komposisi jenis Leptoscarus vaigiensis diduga karena ikan jenis Leptoscarus vaigiensis memanfaatkan habitat lamun dalam masa siklus hidupnya. Hal ini sesuai dengan penyataan Syukur (2016) yang menyatakan, nilai ekologi

lamun yang cukup esensial bagi keragaman jenis ikan ditandai oleh banyaknya spesies ikan yang memanfaatkan lamun pada masa juvenil, pada saat ikan sudah dewasa jenis ikan yang menggunakan habitat lamun pada semua siklus hidupnya yaitu spesies Leptoscarus vaigiensis, Fistularia commersoni, Cheilodipterus quinquelineatus, Llactoria cornuta, Colotomus Spinden, Cheilio inermis, dan Sphyraena flavicauda.

Secara keseluruhan komposisi jenis ikan di ekosistem padang lamun perairan Pantai Sindhu ditemukan 537 individu ikan yang terdiri dari 22 jenis dan berasal dari 11 famili. Hasil komposisi

Cλk Jtzgesfff JflKfAiKcpffffl Tff ^on jadma SigflKus spinus Stgflnus CflKflbcuiflrus Scarus ^utyi Scarus Ifiwitfifltus cepfoscarus Pasgiwsts Gtfcfcwus spinJens Affkpeneus AarbatKks Gyroocran zus o‰κgus HabcAoaw ZeyidKJCid HflbcAoaes scapularu Haackofftiargus CAezhoiKeTWis .Voracuiatfe Waaazpttfaus HabcAoaes wetan urus

HflhcAoa w paptHoκaccus CAetftKkS OMCtphabiS Gctts o/erta AdflKtAkrus rriosregus

0.00 2,00 4,00 6.00 8,00 10,00 12,00 14,00 16.00 Nllal Komposlsl (%)

Czntkigastff Jantkbtoptffa Tfftφcn jaτbua S]g!zκus SpiKkS SigflKus CflKflhcuLzfus Scarus quwi Scarus dnιdιatus

Lφtoκaτus Vfligiasis

GtfdMtrttd SpZKttfbd

Λarupeκeus Mvrvtici

GyroarflKGw o⅛ioκgus Wahezoeyw ZeylGrtrcas HflhcAoffW swpaiflz»

HahoAdffW aτgus CArtho EKffTKts

CAezhKus OMctpkaius

Gffre oywtfl

Ac<zπ.'Aurus Triosfegus

" 2,31

■" 2.31

^^ 4.05

^ 3,47

M 2.31

NHal Komposisl (β∙)

^ 2.79

6,15

M IJO

6.70

■ 0.93

" 2,42

H 2.05

M 1.12

■ 0,56

M 1,30

^M 2.42

■ 0,74

Komposisi Jenis Ikan Keseluruhan

Tffflpon Jflrhifl SzgflKus ci Kflhcu Lzfus

SzgflKus spin us

Scflrus quad Scflrus ⅛witfiflftβ

Piorasus ⅛βto J⅛rupeκcus bar hr Ptus .Voracuiatfe πaσoiφιd<Xus ZepToscjrus razgt cists Ha AcAoer« za i GK ZCUS HahcAoffes SCflpuiflrts HahcAoffW paptfzazawus

HehcAoffes WdflKzcrus HflhcAoff cs argus GyroaffflKGes oHo*⅞us

Gffre cyeκa

CAetfro Ptemts CActfiKUS σtyccp.Ltfus CflKfAigflsfff TflKfAtKcpfff a Cfliotowus spzKttfcKS AcflKfAzcrus fnosfcgus Alxidtfduf saf asa alu s

^MH 3.54

■■■ 2.42

" 2.79

I 0,19

0,00 2.00

S.01

I S.75

8,94

4.00 6.00 S.00 10.0012,0014,00 16,001S.00

XiLu Komposisi (%)

Gambar 3. Diagram Komposisi Jenis Ikan pada Stasiun 1. Stasiun 2, Stasiun 3,

dan Kompisis Jenis Ikan Secara

Keseluruhan

jenis ikan yang diperoleh secara umum lebih banyak apabila dibandingkan dengan penelitian Faiqoh dkk. (2017), yang hanya menemukan 10 famili dan 19 jenis ikan pada lokasi yang sama yaitu di ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu. Dari jenis-jenis ikan yang tertangkap pada lokasi penelitian, ditemukan ikan-ikan yang bernilai ekonomis penting seperti famili Lethrinidae, Mullidae, Scaridae dan Siganidae, namun jenis ikan yang tertangkap jaring merupakan ikan-ikan muda berukuran kecil. Hal tersebut menunjukan bahwa padang lamun berperan penting dalam menunjang usaha perikanan, karena menjadi daerah asuhan bagi ikan-ikan di sekitarnya. Menurut Gilanders dalam Rappe (2010), menyatakan bahwa ketersediaan pangan dan tempat perlindungan dari predator menjadikan padang lamun sebagai habitat bagi sebagian besar organisme salah satunya ikan. Menurut pendapat Latuconsina et al. (2012), ikan-ikan muda memanfaatkan lamun sebagai tempat berlindung dari predator. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pereira et al, (2010) yang mengatakan pada umumnya padang lamun digunakan oleh ikan juvenil sebagai situs pembibitan, tempat berlindung dari predator, mengurangi kompetisi dan meningkatkan ketersediaan sumber makanan sehingga membangun hubungan konektivitas dengan ekosistem lainnya.

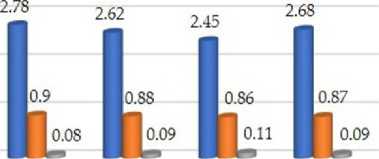

Nilai struktur komunitas ikan berdasarkan

indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) dari masing-masing stasiun penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

Struktur Komunitas

Stasiunl Stasiun 2 StasiunS Keseluruhan ■ (H') B(E) B(C)

Gambar 4. Diagram Struktur Komunitas Ikan

Secara umum nilai struktur komunitas ikan didapatkan hasil nilai indeks keanekaragaman (H’) sebesar 2,68. Nilai H’ yang didapatkan berada dalam rentang nilai 2< H’ ≤ 3 dan termasuk dalam kategori sedang. Tinggi rendahnya indeks keanekaragaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah jenis yang tertangkap, kondisi eksositem sebagai habitat suatu perairan dan

adanya jenis yang lebih melimpah dibanding lainya (Triandiza, 2013). Selain itu, keragaman ikan di padang lamun disebabkan karena areal padang lamun terdapat kelimpahan makanan, tempat pembesaran, dan nilai tutupan lamun dapat memberikan tempat untuk bersembunyi dari

predator (Anand dan Pilla, 2007). Nilai indeks keseragaman secara umum didapatkan hasil

sebesar 0,87. Indeks keseragaman (E) dapat dijadikan sebagai indikator ada tidaknya pendominansian oleh jenis ikan tertentu pada suatu komunitas atau menunjukkan kestabilan komunitas. Suatu komunitas dapat dikatakan stabil bila mempunyai nilai indeks keseragaman mendekati satu, dan dikatakan tidak stabil apabila indeks keseragaman mendekati nol. Dari hasil yang didapatkan indeks keseragaman (E) berada dalam rentang 0,75 < E ≤ 1,00, yang artinya kestabilan komunitas berada dalam kondisi stabil. Nilai

indeks dominansi (C) dari secara umum didapatkan hasil sebesar 0.09. Nilai indeks

dominansi (C) memberikan gambaran tentang

dominansi ikan dalam suatu komunitas ekologi, yang dapat menerangkan bilamana suatu spesies ikan lebih banyak terdapat selama pengambilan data. Nilai C yang didapatkan berada dalam rentang 0,00 < C ≤ 0,50 yang artinya termasuk dalam kategori dominansi rendah sehingga tidak terjadi pendominansian oleh satu spesies tertentu. Dilihat dari hasil struktur komunitas yang didapatkan berdasarkan indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) menunjukkan bahwa ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu memiliki struktur komunitas ikan dalam kondisi stabil. Indeks struktur komunitas menunjukkan keseimbangan dalam pembagian jumlah individu setiap jenis dan juga menunjukkan kekayaan jenis (Odum, 1993 dalam Nasir, 2017). Perubahan nilai indeks struktur komunitas dalam suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh adanya kelompok spesies yang dominan (Latuconsina, 2011).

-

3.2 Jenis-Jenis Lamun

Jenis-jenis lamun yang ditemukan pada area penelitian di perairan Pantai Sindhu, Sanur, Bali ditemukan 8 jenis lamun (Tabel 3).

Dari delapan jenis lamun yang ditemukan, 7 jenis lamun ditemukan dan tersebar di semua stasiun penelitian yang meliputi Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium, Halodule pinifolia, Halodule

uninervis, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Halophila ovalis (Tabel 3). Hal ini sesuai dengan penelitian Faiqoh dkk. (2017) yang juga menemukan 7 jenis lamun tersebut pada ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu. Sedangkan 1 jenis lamun yaitu Halophila spinulosa hanya ditemukan pada stasiun 1 dan 2. Pada umumnya Halophila spinulosa hidup pada habiat berpasir dan berlumpur (IUCN, 2018). Jika dihihat dari karakteristik kondisi habitatnya, Pantai Sindhu memiliti tipe habitat yang berpasir dan berlumpur baik pada area penelitian stasiun 1, stasiun 2 maupun stasiun 3. Akan tetapi spesies Halophila spinulosa hanya ditemukan pada stasiun 1 dan 2, hal ini diduga karena penyebara spesies Haolphila spinulosa yang tidak merata di Pantai Sindhu. Selain itu, Halophila spinulosa termasuk spesies lamun yang memiliki penyebaran yang sempit. Syukur (2015) mengatakan, di Indonesia terdapat 12 jenis lamun dan dari 12 jenis lamun yang terdapat di perairan Indonesia terdapat dua spesies yang sebaranya sempit sekali dibanding spesies lainnya yaitu Halophila spinulosa yang ditemukan di Kepulauan Riau, Anyer (Pulau Jawa), Baluran Utara (Besuki), dan Irian, serta Halophila decipiens yang ditemukan di Teluk Jakarta (Pulau Jawa), Teluk Moti-moti (Sumbawa), dan Kepulauan Aru. Berdasarkan kekayaan jenis lamun yang ditemukan, maka komunitas lamun di ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu dapat dikatakan memiliki jenis lamun yang beragam dan berupa vegetasi campuran. Seperti yang dikemukakan oleh Hemminga & Duarte dalam Lefaan dkk. (2013) menyatakan bahwa karakteristik padang lamun daerah tropis dan subtropis Indo-Pasifik yaitu memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan bertipe vegetasi campuran (mixed vegetation). Selain itu, Hori et al, (2009) mengatakan bahwa daerah lamun yang memiliki keanekaragaman yang tinggi lebih mempengaruhi keanekaragaman ikan daripada daerah lamun dengan keanekaragaman rendah.

Tabel 3

Jenis-jenis Lamun

|

No. |

Jenis Lamun |

Stasiun | ||

|

I |

II |

III | ||

|

1. |

Enhalus acoroides |

+ |

+ |

+ |

|

2. |

Syringodium isoetifolium |

+ |

+ |

+ |

|

3. |

Halodule pinifolia |

+ |

+ |

+ |

|

4. |

Halodule uninervis |

+ |

+ |

+ |

|

5. |

Thalassia hemprichii |

+ |

+ |

+ |

-

6. Cymodocea rotundata + + +

-

7. Halophila ovalis + + +

-

8. Halophila spinulosa + + -

Keterangan : (+) ditemukan; (-) tidak ditemukan

-

3.3 Parameter Kualitas air

Hasil pengukuran parameter kualitas air pada lokasi penelitian yang meliputi DO (Dissolved Oxigen), salinitas, pH, dan suhu didapatkan hasil pengukuran rata-rata DO 7,1mg/l. Hasil pengukuran ini sesuai dengan Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa DO optimal untuk kehidupan biota laut yaitu >5 mg/l. Sehingga dapat dikatakan DO di perairan Pantai Sindhu berada dalam kisaran optimal bagi kehidupan biota laut. Hasil pengukuran rata-rata salinitas yaitu 30o/oo. Hasil pengukuran tersebut berada dibawah baku mutu untuk biota laut menurut Pergub Bali No.16 Tahun 2016. Akan tetapi hasil pengukuran tersebut tidak terlalu berbeda jauh dengan baku mutu sehingga salinitas tersebut masih dapat ditoleransi oleh biota laut. Menurut Laevastu & Hayes (1982) menyatakan bahwa setiap jenis ikan memiliki kemampuan yang berbeda untuk beradaptasi dengan salinitas perairan laut, meskipun ada yang bersifat eurihaline namun sebagian besar bersifat stenohalin. Sementara itu menurut Kordi dan Tancung dalam Latuconsina (2011), menyatakan bahwa salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, dan semakin tinggi salinitas akan semakin besar tekanan osmotiknya yang berpengaruh terhadap biota perairan. Hasil pengukuran pH rata-rata yaitu 8,24. Nilai pH tersebut tergolong masih optimal bagi kehidupan ikan. Dimana menurut Kordi dan Andi (2009) nilai pH 7,5-8,07 merupakan kisaran pH optimal bagi pertumbuhan ikan. Hasil pengukuran pH tersebut juga sesuai dengan Pergub Bali No.16 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pH otimal untuk biota laut yaitu berkisar antara 7-8,5. Hasil pengukuran rata-rata suhu yaitu 29,80C. Nilai suhu yang didapatan tersebut masih berada pada kisaran optimal bagi kehidupan ikan. Hal ini sesuai dengan Pergub Bali No.16 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa nilai suhu optimal untuk biota laut pada area lamun yaitu berkisar antara 28-300C. Suhu perairan mempengaruhi aktivitas metabolisme ikan dan sangat berkaitan erat dengan oksigen terlarut dan konsumsi oksigen oleh ikan. Berdasarka nilai rata-rata pengukuran parameter

kualitas air pada lokasi penelitian yang meliputi DO, salinitas, pH, dan suhu menunjukkan bahwa kondisi perairan ekosistem lamun Pantai Sindhu masih tergolong optimal bagi kehidupan biota di ekosistem tersebut salah satunya ikan. Hasil pengukuran parameter kualitas air dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4

Parameter Kualitas air

|

No. |

Parameter |

Stasiun |

Rata-rata | ||

|

1 |

2 |

3 | |||

|

1. |

DO (mg/l) |

7,2 |

7,3 |

6,9 |

7,1 |

|

2. |

Salinitas (o/oo) |

29 |

31 |

31 |

30 |

|

3. |

pH |

8,14 |

8,29 |

8,28 |

8,24 |

|

4. |

Suhu (0C) |

29,7 |

29,5 |

30,1 |

29,8 |

-

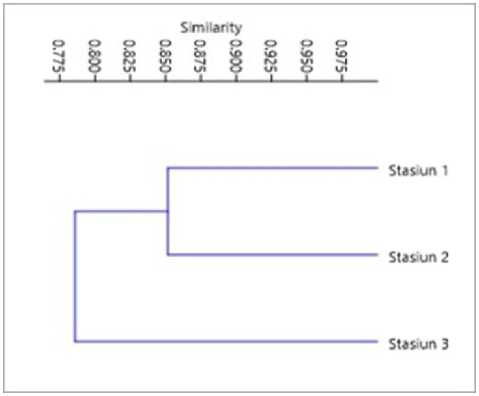

3.4 Indeks Kesamaan Bray-Curtis

Indeks kesamaan Bray-Curtis digunakan untuk melihat kesamaan atau kedekatan antar stasiun berdasarkan parameter penelitian. Hasil analisis nilai indeks kesamaaan Bray-Curtis ditampilkan dalam bentuk gambar dendogram. Dilihat dari Gambar 5, dendogram kedekatan antar stasiun berdasarkan kesamaan jenis ikan, stasiun yang memiliki kedekatan paling dekat adalah stasiun 1 dan stasiun 2 dengan nilai indeks kesamaan 0,852 (Tabel 5). Sedangkan stasiun 3 memiliki kedekatan yang kurang dengan stasiun 1 maupun stasiun 2 dengan nilai indeks kesamaan antara stasiun 1 dan 3 sebesar 0,803 (Tabel 5) dan nilai indeks kesamaan antara stasiun 2 dan 3 sebesar 0,768 (Tabel 5).

Tabel 5

Nilai Indek Kesamaan Bray-Curtis antar Stasiun

Berdasarkan Jenis Ikan

|

Stasiun 1 |

Stasiun 2 |

Stasiun 3 | |

|

Stasiun 1 |

1 |

0,852 |

0,803 |

|

Stasiun 2 |

0,852 |

1 |

0,768 |

|

Stasiun 3 |

0,803 |

0,768 |

1 |

Kedekatan antara stasiun 1 dan stasiun 2 diketahui dengan banyaknya spesies yang sama yang ditemukan pada kedua stasiun tersebut. Dari seluruh spesies yang ditemukan pada penelitian ini

yaitu sejumlah 22 spesies hanya terdapat dua perbedaan spesies yang ditemukan antara stasiun 1 dan 2, yaitu Abudefduf sexfasciatus dan Plotosus lineatus yang hanya ditemukan pada stasiun 1. Sedangkan kedekatan yang kurang antara stasiun 3 dan 1 maupun stasiun 3 dan 2 dikarenakan terdapat 5 perbedaan penemuan spesies antara stasiun 3 dengan stasiun 1 dan 2, yaitu spesies Halichoeres papilionaceus, Halichoeres melanurus, Novaculoides macrolepidotus yang tidak ditemukan pada stasiun 3 tetapi ditemukan pada stasiun 1 dan 2. Selain itu spesies Plotosus lineatus, Abudefduf sexfasciatus ditemukan di stasiun 1 tetapi tidak ditemukan pada stasiun 3.

Gambar 5. Dendogram Kesamaan Bray-Curtis antar Stasiun Berdasarkan Jenis Ikan

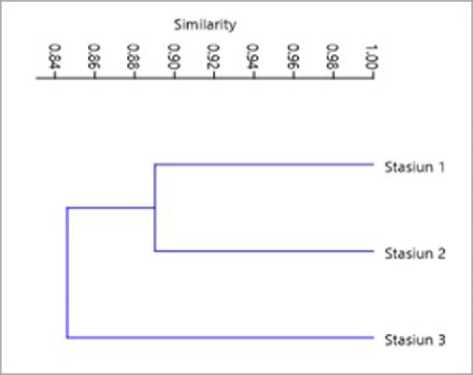

Dilihat dari Gambar 6, dendogram kedekatan antar stasiun berdasarkan kesamaan jenis ikan dan parameter kualitas air menunjukkan bahwa stasiun yang memiliki kedekatan paling dekat adalah stasiun 1 dan stasiun 2 dengan nilai indeks kesamaan 0,890 (Tabel 6). Sedangkan stasiun 3 memiliki kedekatan yang kurang dengan stasiun 1 maupun stasiun 2, yaitu dengan nilai indeks kesamaan antara stasiun 1 dan 3 sebesar 0,856 (Tabel 6) dan nilai indeks kesamaan antara stasiun 2 dan 3 sebesar 0,836 Tabel 6). Perbedaan kedekatan antar stasiun-stasiun tersebut dipengaruhi oleh perbedaan jenis ikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan dipengaruhi oleh pengukuran parameter kualitas air dari masing-masing stasiun, akan tetapi perbedaan tersebut lebih dipengaruhi oleh perbedaan jenis ikan dari masing-masing stasiun dibandingkan dengan hasil pengukuran parameter kualitas air. Hal ini dikarenakan pada pengukuran parameter kualitas air dari masing-

masing stasiun tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari masing-masing stasiun.

Tabel 6

Nilai Indek Kesamaan Bray-Curtis antar Stasiun Berdasarkan Jenis Ikan dan Parameter Kualitas Air

|

Stasiun 1 |

Stasiun 2 |

Stasiun 3 | |

|

Stasiun 1 |

1 |

0,890 |

0,856 |

|

Stasiun 2 |

0,890 |

1 |

0,836 |

|

Stasiun 3 |

0,856 |

0,836 |

1 |

Gambar 6. Dendogram Kesamaan Bray-Curtis antar Stasiun Berdasarkan Jenis Ikan dan Kualitas Air

-

3.5 Korelasi Keanekaragaman Ikan dengan Parameter Kualitas Air dan Korelasi antar Parameter Kualitas Air

Dilihat dari hasil analisis korelasi keanekaragaman ikan dengan perameter kualitas air yang pada Tabel 7 didapatkan nilai korelasi keanekaragaman ikan dengan oksigen terlarut (DO) sebesar 0,733, artinya antara keanekaragamn ikan dengan DO berkorelasi linear posistif yang kuat. Semakain tinggi DO maka keanekaragamn ikan juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya semakin rendah DO makan keanekaragaman ikan juga semakin rendah. Oksigen terlarut pada perairan dimanfaatkan oleh ikan untuk proses metabolisme. DO merupakan salah satu faktor pembatas, sehingga apabila ketersediaannya di dalam air tidak mencukupi kebutuhan biota maka segala aktivitas biota akan terhambat (Kordi dan Andi, 2009). Oleh karena itu kondisi oksigen terlarut dalam perairan sejalan dengan keanekaragaman ikan di perairan.

Tabel 7

Nilai Korelasi Keanekaragaman Ikan dengan Parameter Kualitas Air dan Korelasi antar Parameter Kualitas Air

|

Parameter |

Nilai Korelasi |

|

DO (mg/l) |

0,733 |

|

Salinitas (o/oo) |

-0,857 |

|

pH |

-0,825 |

|

Suhu (0C) |

-0,668 |

Nilai korelasi salinitas dengan indeks keanekaragaman yaitu sebesar -0,857, artinya antara salinitas dengan keanekaragaman ikan berkorelasi linear negatif sangat kuat. Apabila salinitas naik terlalu tinggi maka keanekaragaman ikan akan turun. Salinitas sangat mempengaruhi nilai oksigen terlarut di perairan, semakin tinggi salinitas akan menyebabkan oksigen terlarut dalam perairan semakin turun, hal ini dapat menyebabkan ikan menjadi stres hingga kematian (Hamzah dan Trenggono, 2014). Yurisma dkk. (2013) menyatakan bahwa salinitas merupakan faktor pembatas bagi organisme akuatik, salinitas sebagai salah satu parameter kualitas air berpengaruh secara langsung terhadap metabolisme ikan terutama proses osmoregulasi. Kordi dan Tancung dalam Latuconsina (2011) juga mengatakan bahwa salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, semakin tinggi salinitas akan semakin besar tekanan osmotiknya yang berpengaruh terhadap biota perairan.

Nilai korelasi antara pH dengan keanekaragaman ikan yaitu sebesar -0,825, artinya antara pH dengan keanekaragaman ikan berkorelasi linear negatif sangat kuat. Apabila pH naik terlalu tinggi maka keanekaragaman ikan akan turun. Menurut Effendi dalam Arizuna dkk. (2014) menyatakan bahwa nilai pH yang terlalu tinggi pada perairan akan menyebabkan keseimbangan amonium dan amoniak terganggu, yang mana kenaikan pH yang terlalu tinggi akan meningkatkan konsentrasi amoniak pada perairan yang bersifat toksik bagi organisme.

Nilai korelasi antara suhu dengan keanekaragamn ikan yaitu sebesar -0,668, artinya antara suhu dengan keanekaragaman ikan berkorelasi linear negatif kuat. Apabila suhu naik terlalu tinggi maka maka keanekaragaman ikan akan turun, sebaliknya apabila suhu turun maka keanekaragaman ikan akan naik. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme akuatik. Suhu sangat berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan kehidupan biota air. Secara umum, laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, akan tetapi apabila peningkatan suhu terlalu ekstrim dapat menyebabkan kematian organisme (Kordi dan Andi, 2009).

Berdasarkan hasil analisis korelasi antar parameter kualitas air, diketahui parameter kualitas air yang memiliki hubungan korelasi yang kuat yaitu DO dengan suhu, dan parameter kualitas yang berkorelasi sangat kuat yaitu salinitas dengan pH. Nilai korelasi antara DO dengan suhu yaitu sebesar -0,996, artinya DO dengan suhu berkorelasi linear negatif sangat kuat. Kelarutan oksigen dalam perairan sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Semakin tinggi suhu di suatu perairan maka akan semakin rendah kandungan oksigen terlarut (DO) di perairan tersebut, begitu juga sebaliknya (Wibisono dalam Marpaung, 2013). Hal ini dikarenakan perubahan suhu yang terlalu tinggi pada suatu perairan akan menghambat proses fotosintesa senhingga mengakibatkan kelarutam oksigen menurun sedangkan kebutuhan oksigen terlarut oleh organisme perairan semakin meningkat (Hutabarat, 2000 dalam Paramitha dkk, 2014)).

Tabel 8

Nilai Korelasi Korelasi antar Parameter Kualitas Air

|

DO |

Salinitas |

pH |

Suhu | |

|

DO |

-0,277 |

-0,220 |

-0,996 | |

|

Salinitas |

-0,277 |

0,998 |

0,189 | |

|

pH |

-0,220 |

0,998 |

0,130 | |

|

Suhu |

-0,996 |

0,189 |

0,130 |

Nilai korelasi salinitas dengan pH yaitu sebesar 0,998, artinya salinitas dengan pH berkorelasi linear positif sangat kuat. Kenaikan salinitas sejalan dengan kenaikan pH, dan sebaliknya penurunan salinitas sejalan dengan penurunan pH. Hal ini sesuai dengan Paramitha dkk. (2014), yang mengatakan bahwa peningkatan salinitas berpengaruh terhadap nilai pH yang semakin tinggi pula. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat salinitas pada suatu perairan yaitu tingkat penguapan air laut. Semakin tinggi tingkat penguapan air laut maka salinitas akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.

-

4. Simpulan

Komposisi ikan yang didapatkan secara keseluruhan yaitu ditemukan 537 individu ikan yang terdiri dari 22 jenis dan berasal dari 11 famili. Hasil pengukuran nilai struktur komunitas yang didapatkan menunjukkan bahwa ekosistem lamun perairan Pantai Sindhu memiliki struktur komunitas ikan dalam kondisi stabil. Jenis-jenis lamun yang ditemukan di lokasi penelitian beragam yaitu terdiri dari 8 spesies lamun. Hasil pengukuran parameter kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan ekosistem lamun Pantai Sindhu masih tergolong optimal bagi kehidupan biota laut di ekosistem tersebut salah satunya ikan.

Daftar Pustaka

Adrim, M. (2006). Asosiasi ikan di padang lamun. Oseana, 31(4), 1-7.

Anand P. E. V., dan Pilla N. G. K. (2007). Coral reef fish abundance and diversity of seagrass beds in Kavaratti atoll, Lakshadweep, India. Indian Journal of Fisheries, 54 (1), 11-20.

Arizuna, M., Suprapto, D., & Muskanonfola, M. R. (2014). Kandungan nitrat dan fosfat dalam air pori sedimen di sungai dan muara Sungai Wedung Demak. Management of Aquatic Resources Journal, 3(1), 7-16.

BPSPL Denpasar. (2013). Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Denpasar. Denpasar,

Indonesia: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar. (2014). Survei Potensi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Kota Denpasar. Denpasar, Indonesia: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar.

Faiqoh, E., Wiyanto, D. B., & Astrawan, I. G. B. (2017). Peranan Padang Lamun Selatan Bali Sebagai Pendukung Kelimpahan Ikan di Perairan Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 3(1), 10-18.

Hamzah, F., & Trenggono, M. (2014). Oksigen Terlarut Di Selat Lombok. Jurnal Kelautan Nasional, 9(1), 21-35.

Hejda, M., Pyšek, P., & Jarošík, V. (2009). Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology, 97(3), 393-403.

Hori, M., Suzuki, T., Monthum, Y., Srisombat, T., Tanaka, Y., Nakaoka, M., & Mukai, H. (2009). High seagrass diversity and canopy-height increase associated fish diversity and abundance. Marine Biology, 156(7), 14471458.

IUCN. (2018). IUCN Red List of Threatened Species (ver. 2010.3). Available at: http://www.iucnredlist.org.

(Accessed: 20 Mei 2018).

Kordi M. G. H, Andi B. T. (2009). Pengelolaan Kualitas Air dalam Budidaya Perairan. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Laevastu, T., & Hayes, M. I. (1982). Fisheries Oceanography and Ecology Fishing News Books Ltd.

Latuconsina, H. (2011). Komposisi jenis dan struktur komunitas ikan padang lamun di perairan Pantai Lateri Teluk Ambon Dalam. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 4(1), 30-36.

Latuconsina, H., & Rappe, R. A. (2013). Variabilitas harian komunitas ikan padang lamun perairan Tanjung Tiram-Teluk Ambon Dalam. Jurnal Iktiologi Indonesia, 13(1), 35-53.

Latuconsina, H., Nessa, M. N., & Rappe, R. A. (2012). Komposisi spesies dan struktur komunitas ikan padang lamun di perairan Tanjung Tiram–Teluk Ambon Dalam. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 4(1), 35-46.

Latuconsina, H., Sangadji, M., & Sarfan, L. (2013).

Struktur Komunitas Ikan Padang Lamun Di Perairan Pantai Wael Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat. Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 6(3), 24-32.

Lefaan, P. T., Setiadi, D., & Djokosetiyanto, D. (2013). Struktur Komunitas Lamun di Perairan Pesisir Manokwari. Maspari journal, 5(2), 69-81.

Marpaung, A. A. F. (2013). Keanekaragaman Makrozoobenthos Di Ekosistem Mangrove Silvofishery Dan Mangrove Alami Kawasan Ekowisata Pantai Boe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Skripsi. Makasar, Indonesia: Program Studi Ilmu Kelutan, Universitas Hasanuddin.

Nasir, M., Zuhal, M., & Ulfah, M. (2017). Struktur

komunitas ikan karang di perairan Pulau Batee Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Journal of BioLeuser, 1(2), 76-85.

Paramitha, A., Utomo, B., & Desrita, D. (2014). Studi Klorofil-A di Kawasan Perairan Belawan Sumatera Utara Study of chlorophyll-a around sea of Belawan, North Sumatera. Aquacoastmarine, 3(2), 106-119.

Pereira, P. H., Ferreira, B. P., & Rezende, S. M. (2010). Community structure of the ichthyofauna associated

with seagrass beds (Halodule wrightii) in Formoso River estuary-Pernambuco, Brazil. Anais da academia Brasileira de Ciencias, 82(3), 617-628.

Pergub Bali. (2016). Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup. Bali, Indonesia: Pemerintah Provinsi Bali.

Rappe, R. A. (2010). Struktur Komunitas Ikan Pada Padang Lamun Yang Berbeda Di Pulau Barrang Lompo Fish Community Structure In Different Seagrass Beds Of Barrang Lompo Island. Jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis, 2(2), 63-73.

Setyobudiandi, I., Sulistiono., F. Yulianda., C.Kusmana,C., S.Hariyadi., A.Damar., A.Sembiring dan Bahtiar. (2009). Sampling dan Analisis Data Perikanan dan Kelautan; Terapan Metode Pengambilan Contoh di Wilayah Pesisir dan Laut. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor. 312 pp.

Sichum, S., Tantichodok, P., & Jutagate, T. (2013).

Diversity and Assemblage Patterns Of Juvenile and Small Sized Fishes In The Nearshore Habitats of The Gulf Of Thailand. Raffles Bulletin of Zoology, 61(2), 795809.

Somerfield, P. J. (2008). Identification of the Bray-Curtis similarity index: Comment on Yoshioka (2008). Marine Ecology Progress Series, 372, 303-306.

Suhardjono, Y. R. (1999). Buku Pegangan Pengelolaan Koleksi Spesimen Zoologi. Puslitbang Biologi LIPI. CV. Riza Graha Jaya. Bogor.

Syukur, A. (2015). Distribusi, Keragaman Jenis Lamun (Seagrass) dan Status Konservasinya di Pulau Lombok. Jurnal Biologi Tropis, 15(2), 171-182.

Syukur, A. (2016). Konservasi Lamun untuk Keberlanjutan Sumberdaya Ikan di Perairan Pesisir Indonesia. Jurnal Biologi Tropis, 16(1) 56-68.

Triandiza, T. (2013). Diversitas ikan pada komunitas padang lamun di pesisir perairan Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara. In Seminar Nasional Sains dan Teknologi V. Lembaga Penelitian Lampung, Indonesia, 19-20 November 2013 (pp. 19-20).

Yurisma, E. H., Nurlita, A., dan Gunanti, M. (2013). Pengaruh Salinitas yang Berbeda terhadap Laju Konsumsi Oksigen Ikan Gurame Laboratorium. Jurnal Sains dan Seni, 1(1), 1-4.

© 2020 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 6: 106-117 (2020)

Discussion and feedback