Kerapatan dan Persebaran Tumbuhan Air di Danau Buyan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 6(1), 67-77 (2020)

Kerapatan dan Persebaran Tumbuhan Air di Danau Buyan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

I Gusti Made Sudipta a*, I Wayan Arthana a, Endang Wulandari Suryaningtyas a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali -Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +6285738654891

Alamat e-mail: dipta_sudipta@yahoo.co.id

Diterima (received) 19 April 2018; disetujui (accepted) 7 September 2020; tersedia secara online (available online) 11 September 2020

Abstract

The Bali province has four lakes, one of them is Buyan lake. One of communities that has important roles in lake waters ecosystem as an primary production is a community of aquatic plants. The existence of aquatic plants as weed will suffer losses more than the beneficial. So that research on density and distribution of aquatic plants in Buyan lake is very important to do. The research aims to find out the density, distribution, domination, percent of closure and other types of aquatic plants in Buyan lake. This research was conducted for 1 month during the month of March until April 2017. The value of the density of the population (KP) aquatic plants has ranged from 2-357 individuals/m2. The value of the frequency of attendance (FK) aquatic plants ranging between 0,1-1. Morisita Index (Id) has ranged from 4,9-1,39 which shows a pattern of clumped. The value of Dominance (D) aquatic plants has ranged between 0,0001-0,9823 that showed with its low variation and high abundance. The value of aquantic plant cover has percent range from 1-72% that showed of the vegetation very rare, rare and dense. The aquatic plants found during research had 4 types of living that were type of free float (Free Floating) Salvinia molesta, Eichhornia crassipes (Submerged) Myriophyllum aquaticum, (Floating) Alternanthera philoxeroides, sticking (Emergent) Schoenoplectus paludicola, Phragmites australis, Typha capensis.

Keywords: Buyan Lake; aquantic plants; density; distribution

Abstrak

Provinsi Bali memiliki empat buah danau, satu diantaranya adalah Danau Buyan. Salah satu komunitas yang memiliki peranan penting yang terdapat di sekeliling danau dalam ekosistem perairan sebagai produsen primer adalah komunitas tumbuhan air. Keberadaan tumbuhan air yang bersifat sebagai gulma akan menimbulkan kerugian yang melebihi peranan yang menguntungkan. Sehingga penelitian tentang kerapatan dan persebaran tumbuhan air di Danau Buyan sangat penting untuk dilakukan. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kerapatan, persebaran, dominansi, persen penutupan dan jenis-jenis tumbuhan air di Danau Buyan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu pada Bulan Maret-April 2017. Nilai Kerapatan Populasi (KP) tumbuhan air berkisar antara 2-357 individu/m2. Nilai Frekuensi Kehadiran (FK) tumbuhan air berkisar antara 0,1-1. Indeks Morisita (Id) berkisar 4,9-1,39 yang menunjukkan pola mengelompok. Nilai Dominansi (D) tumbuhan air berkisar antara 0,0001-0,9823 menunjukkan keanekaragamannya rendah dan kelimpahannya tinggi. Nilai kisaran Persen Penutupan tumbuhan air yaitu 1-72% menunjukkan penutupan vegetasi sangat jarang, jarang dan rapat. Tumbuhan air yang ditemukan selama penelitian memiliki 4 tipe hidup yaitu tipe mengapung bebas (Free Floating) Salvinia molesta, Eichhornia crassipes, tenggelam (Submerged) Myriophyllum aquaticum, mengambang (Floating) Alternanthera philoxeroides, mencuat (Emergent) Schoenoplectus paludicola, Phragmites australis, Typha capensis.

Kata Kunci: Danau Buyan; tumbuhan air; kerapatan; persebaran

Danau merupakan salah satu perairan yang memiliki potensi sumberdaya hayati. Danau merupakan potensi sumberdaya yang dapat

dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dan lestari (Siahaan dkk., 2017). Provinsi Bali memiliki empat buah danau yaitu, Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau

Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Satu diantara empat danau yang terdapat di Provinsi Bali, yang memiliki daya tarik dan peranan tersendiri adalah Danau Buyan. Danau Buyan merupakan sebuah danau yang sumber airnya berasal dari air hujan, dan sumber air lainnya adalah air yang berasal dari mata air Yeh Masem dengan debit 0,5 L/detik. Air yang keluar danau utamanya, dimanfaatkan untuk penyiraman pertanian, kebutuhan rumah tangga maupun untuk air minum yang dikelola secara komersial oleh PDAM setempat (Manuaba, 2009).

Salah satu komunitas yang memiliki peranan penting yang terdapat di sekeliling danau dalam ekosistem perairan sebagai produsen primer adalah komunitas tumbuhan air. Sebagai organisme autotrof, bersama dengan algae, tumbuhan air dapat mengubah zat-zat hara anorganik menjadi bahan organik. Melalui aktivitas fotosintesis, tumbuhan air memproduksi oksigen ke lingkungan sekitarnya. Tumbuhan air menyediakan naungan untuk ikan dan biota air lainnya. Tumbuhan air juga merupakan makanan langsung bagi binatang herbivora, dan beberapa jenis tumbuhan air juga menjadi makanan manusia (Augusta, 2015).

Salah satu komponen yang menerima dampak dari masuknya unsur hara yaitu tumbuhan air. Masuknya unsur hara ke dalam danau dengan jumlah yang banyak mengakibatkan cepatnya pertumbuhan tumbuhan air dan mengakibatkan danau memiliki kerapatan tinggi oleh tumbuhan air (Antoni dkk., 2015).

Danau Buyan mempunyai peranan ekonomis karena berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat untuk pertanian, perikanan, dan objek wisata. Keberadaan tumbuhan air yang bersifat sebagai gulma akan menimbulkan kerugian yang melebihi peranan yang menguntungkan. Sehingga dalam penelitian tentang kerapatan dan persebaran tumbuhan air di Danau Buyan sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kerapatan, persebaran, dominansi, persen penutupan dan jenis-jenis tumbuhan air di Danau Buyan.

Penelitian ini dilakukan di perairan Danau Buyan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pengambilan sampel dilaksanakan

selama 1 bulan yaitu pada Bulan Maret-April 2017. Pengambilan sampel tumbuhan air dan kualitas air dilakukan di stasiun yang sudah ditentukan, dengan titik koordinat stasiun pengambilan sampel tumbuhan air di Danau Buyan ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1

Titik Koordinat Pengambilan Sampel.

|

Stasiun Pengambilan Sampel |

Koordinat | |

|

Latitude |

Longitude | |

|

1. |

8014’27.16”S |

11508’25.714”E |

|

2. |

8014’38.236”S |

11508’21.453”E |

|

3. |

8014’44.418”S |

11508’4.083”E |

|

4. |

8014’56.554”S |

11507’46.976”E |

|

5. |

8014’21.919”S |

11507’32.344”E |

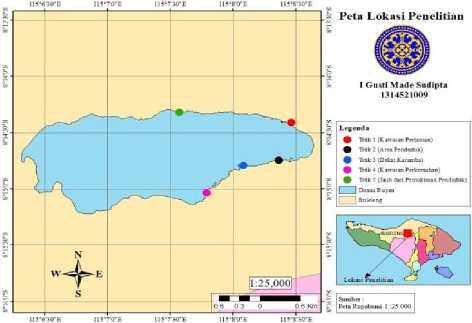

Peta lokasi penelitian di Danau Buyan terbagi pada beberapa stasiun yaitu, stasiun 1 yang berada di dekat pertanian, stasiun 2 dekat pemukiman penduduk, stasiun 3 dekat keramba jaring apung, stasiun 4 dekat perkemahan, dan stasiun 5 jauh dari pemukiman penduduk (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi alat dan bahan pengambilan sampel tumbuhan air dan pengukuran kualitas air Tabel 2. Pengukuran kualitas air terdiri dari parameter fisika dan kimia yang diukur pada setiap masing-masing stasiun pengamatan, pengukuran kualitas air dilakukan secara In situ dan Ex situ.

Tabel 2

Alat dan Bahan.

|

No. |

Alat |

Bahan |

|

1. |

Transek kuadrat 1mx1m |

Tumbuhan air |

|

2. |

pH meter |

Sampel air |

|

3. |

DO meter |

Sampel air |

|

4. |

Ekman grab |

Substrat organik |

|

5. |

Kantong plastik |

Aquades |

|

6. |

GPS | |

|

7. |

Botol sampel | |

|

8. |

Kertas label | |

|

9. |

Secchi disk |

-

2.3 Metode Penelitian

-

2.3.1. Tahap Persiapan

-

Kegiatan awal yang dilakukan yaitu survei lapangan dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran kondisi di lapangan secara langsung serta untuk mengindentifikasi permasalahan sebagai perencanaan penelitian, selanjutnya mempersiapkan berbagai peralatan dan bahan yang terkait dengan perencanaan penelitian.

-

2.3.2. Penentuan Lokasi Penelitian dan Pengambilan Sampel

Penetapan stasiun ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan suatu metode penentuan stasiun dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kondisi di daerah penelitian yang dapat mewakili kondisi perairan (Fazli dkk., 2014).

Setelah melakukan survei lapangan, kemudian ditentukan stasiun pengamatan yang dianggap mewakili persebaran jenis tumbuhan air pada ekosistem tumbuhan air di perairan Danau Buyan. Pengambilan sampel tumbuhan air dilakukan pada 5 stasiun yang berbeda, pengambilan sampel yang berbeda pada setiap stasiun bertujuan untuk mengetahui, perbedaan jenis tumbuhan air.

-

2.3.3. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan sampel tumbuhan air dan parameter kualitas air pada semua stasiun dilakukan sebanyak tiga (3) kali selama 1 bulan, dengan jarak waktu dua minggu. Sampel tumbuhan diambil

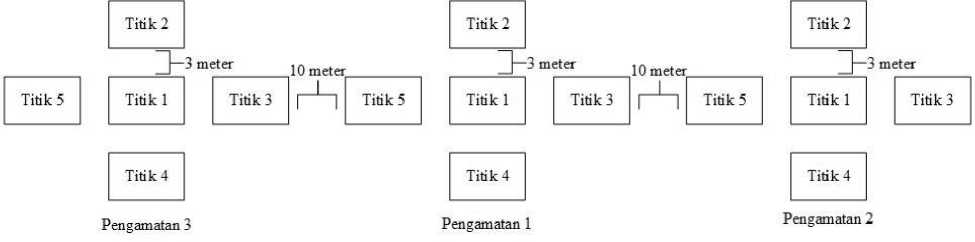

dengan membuat transek kuadrat dengan ukuran 1mx1m. Tiap transek dibagi menjadi 9 ruang yang masing-masing berukuran 33,3x33,3 cm. Berdasarkan sembilan ruang tersebut diamati 5 ruang yaitu di masing-masing pojok (4 buah) dan satu di tengah (Arthana, 2005). Pembagian ruang pada transek dapat dilihat pada (Gambar 2).

Gambar 2. Transek Kuadrat

Pengamatan pertama dilakukan pada transek kuadrat yang diletakkan pada stasiun yang sudah ditentukan, pengamatan yang kedua dilakukan dengan selang waktu selama 2 minggu. Pada pengamatan yang kedua ini dilakukan pengulangan ke arah kanan dengan jarak 10 meter dari pengamatan pertama, kemudian 2 minggu berikutnya dilakukan pengamatan kembali ke arah kiri dengan jarak 10 meter dari pengamatan pertama, dengan tujuan mengetahui perpindahan tumbuhan air. Terdapat 5 titik pengamatan pada setiap transek dimana jarak masing-masing titik adalah 3 meter (Gambar 3). Pengambilan sampel tumbuhan air menggunakan transek kuadrat yang diletakkan di atas permukaan air, pada bagian terluar tumbuhan air.

Pengambilan dokumentasi dan mencatat tumbuhan air yang ditemukan di luar transek kuadrat. Seluruh sampel dari masing-masing transek kuadrat dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label. Sampel yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologi yang sama dan dihitung jumlah dari masing-masing jenis.

Gambar 3. Pengambilan Sampel Tumbuhan Air

-

2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Parameter yang dianalisis pada penelitian ini meliputi, kerapatan populasi, frekuensi kehadiran, persebaran, dominansi dan persen penutupan tumbuhan air di Danau Buyan.

-

2.4.1. Kerapatan Populasi (KP)

∕∙j∕ 2} _ jumlah individu suatu jenis

' Iuasarea / plot

-

2.4.2. Frekuensi Kehadiran (FK)

jumlah plot yang ditempati suatu jenis

FK =---------------------------

jumlah total plot

(1)

(2)

-

2.4.3. Persebaran Tumbuhan Air

Pola persebaran dihitung dengan menggunakan rumus indeks penyebaran morisita menurut Zulfahmi dkk. (2016).

Id = n

∑ x2 - N N (N -1)

(3)

dimana Id adalah index morisita; n adalah jumlah plot; x adalah jumlah individu tiap plot; dan N adalah jumlah individu keseluruhan. Jika Id sama dengan 1 pola persebaran adalah acak; Id lebih besar dari 1 pola persebaran adalah mengelompok; dan Id kurang dari 1 pola persebaran adalah teratur.

-

2.4.4. Dominansi

Nilai indeks dominansi berkisar antara 0-1, dengan kriteria: Jika nilai D mendekati 1, maka keanekaragamannya rendah dan kelimpahannya

tinggi atau mendominansi dari jenis lain. D mendekati 0, maka keanekaragamannya tinggi dan kelimpahannya rendah atau tidak ada jenis yang mendominansi.

2

D=∑[ nN) (4)

dimana D adalah indeks dominansi simpson; ni adalah jumlah individu spesies I (ind); dan N adalah jumlah total individu seluruh spesies.

-

2.4.5. Persen Penutupan

C = ∑( Mixfi ) / ∑ f (5)

dimana C adalah nilai penutupan vegetasi (%); Mi adalah nilai tengah kelas penutupan ke-i; Fi adalah frekuensi munculnya kelas penutupan ke-i dan ∑f N adalah jumlah total frekuensi seluruh penutupan kelas.

Menurut Yunita dkk. (2016), kriteria penutupan sebagai berikut: C < 5% = sangat jarang, 5% ≤ C< 25% = jarang 25% ≤ C< 50% = sedang, 50% ≤ C< 75% = rapat, C≥ 75% = sangat rapat.

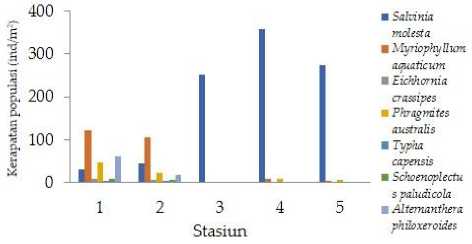

Nilai kerapatan populasi tumbuhan air di seluruh stasiun berkisar antara 2-357 individu/m2. Salvinia molesta merupakan tumbuhan air yang terdapat pada semua stasiun kerapatan populasi Salvinia molesta sebesar 32-357 individu/m2, dengan kerapatan populasi tertinggi terdapat pada stasiun 3, 4 dan 5 sedangkan yang teredah stasiun 1 dan 2. Tumbuhan air jenis Schoenoplecius paludicola, dan Alternanthera philoxeroides hanya ditemukan di stasiun 1 dan 2. Eichhornia crassipes merupakan tumbuhan air yang juga ditemukan di seluruh

stasiun pengamatan tetapi nilai kerapatan populasinya kecil dibandingkan dengan Salvinia molesta. Myriophyllum aquaticum merupakan tumbuhan air yang memiliki nilai kerapatan populasi tertinggi di stasiun 1 dan 2 sedangkan pada stasiun 4 dan 5 mempunyai nilai kerapatan populasi yang kecil (Gambar 4).

Tumbuhan air jenis Myriophyllum aquaticum, Phragmites australis, dan Typha capensis, hanya ditemukan di stasiun 1, 2, 4 dan 5 tidak ditemukan di stasiun 3. Salvinia molesta merupakan tumbuhan air dengan nilai kerapatan populasi tertinggi pada semua stasiun dengan nilai total 959 ind/m2. Jenis tumbuhan air yang ditemukan sebanyak 7 spesies, pada stasiun 1 dan 2, terdapat 2 spesies pada stasiun 3, dan 5 spesies pada stasiun 4 dan 5.

Gambar 4. Kerapatan Populasi (KP)

-

3.2 Frekuensi Kehadiran (FK) Tumbuhan Air

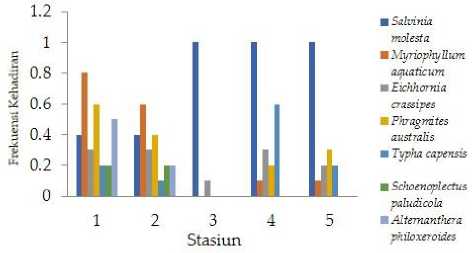

Nilai frekuensi kehadiran tumbuhan air di seluruh stasiun berkisar antara 0,1-1. Frekuensi kehadiran tumbuhan air yang tertinggi terdapat pada Salvinia molesta yaitu sebesar 1 terdapat pada stasiun 3, 4 dan 5 sedangkan yang terendah terdapat pada Myriophyllum aquaticum sebesar 0,1 yang terdapat pada stasiun 3 dan 4. Eichhornia crassipes sebesar 0,1 terdapat pada stasiun 3, Typha capensis sebesar 0,1 terdapat pada stasiun 2. Frekuensi kehadiran tumbuhan air di Danau Buyan ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Frekuensi Kehadiran (FK)

-

3.3 Persebaran Tumbuhan Air

Nilai indeks morisita menunjukkan pola penyebaran jenis tumbuhan pada suatu habitat. Berdasarkan hasil perhitungan indeks morisita tertinggi terdapat pada stasiun 3 sebesar 4,9 dan yang terendah terdapat pada stasiun 1 sebesar 1,39. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa persebaran tumbuhan air di seluruh stasiun mempunyai pola yang mengelompok (Tabel 3).

Tabel 3

Persebaran Tumbuhan Air

|

Stasiun |

Indeks Morisita (Id) |

Pola Penyebaran |

|

1 |

1,39 |

Mengelompok |

|

2 |

1,9 |

Mengelompok |

|

3 |

4,9 |

Mengelompok |

|

4 |

4,39 |

Mengelompok |

|

5 |

4,4 |

Mengelompok |

-

3.4 Dominansi (D) Tumbuhan Air

Nilai dominansi tumbuhan air berkisar antara 0,0001–0,9823 Dominansi tumbuhan air yang tertinggi terdapat pada tumbuhan Salvinia molesta yaitu 0,9823 sedangkan yang terendah terdapat pada tumbuhan Typha capensis sebesar 0,0001. Dominansi (D) tumbuhan air di Danau Buyan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4

Dominansi (D)

|

Sp |

Dominansi (D) | ||||

|

S1 |

S2 |

S3 |

S4 |

S5 | |

|

Sm |

0,0213 |

0,0998 |

0,9823 |

0,8773 |

0,8812 |

|

Ma |

0,3343 |

0,2546 |

- |

0,0008 |

0,0007 |

|

Ec |

0,0012 |

0,0013 |

0,0001 |

0,0001 |

0,0002 |

|

Pa |

0,0262 |

0,0125 |

- |

0,0012 |

0,0008 |

|

Tc |

0,0005 |

0,0007 |

- |

0,0001 |

0,0001 |

|

Sp |

0,0025 |

0,0015 |

- |

- |

- |

|

Ap |

0,0476 |

0,0143 |

- |

- |

- |

Keterangan: Sp (Spesies) Sm (Salvinia molesta); Ma (Myriophyllum aquaticum); Ec (Eichhornia crassipes); Pa (Phragmites australis); Tc (Typha capensis); Sp

(Schoenoplectus paludicola); Ap (Alternanthera philoxeroides)

-

3.5 Persen Penutupan (D) Tumbuhan Air

Nilai kisaran persen penutupan tumbuhan air yaitu 1–72%. Persen penutupan yang tertinggi sebesar

72% pada jenis Salvinia molesta di stasiun 4. Sedangkan yang terendah sebesar 1% jenis Myriophyllum aquaticum pada stasiun 4 dan stasiun 5, Eichhornia crassipes pada stasiun 3, Phragmites australlis pada stasiun 5, Typha capensis pada stasiun 5. Persen penutupan tumbuhan air di Danau Buyan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5

Persen Penutupan (%)

|

Spesies |

S1 |

Perse S2 |

Penut S3 |

pan (%) S4 |

S5 |

|

Salvinia molesta |

11 |

11 |

53 |

72 |

58 |

|

Myriophyllum aquaticum |

20 |

21 |

- |

1 |

1 |

|

Eichhornia crassipes |

6 |

5 |

1 |

2 |

3 |

|

Phragmites australis |

11 |

5 |

- |

10 |

1 |

|

Typha capensis |

2 |

5 |

- |

2 |

1 |

|

Schoenoplectus paludicola |

3 |

2 |

- |

- |

- |

|

Alternanthera philoxeroides |

12 |

4 |

- |

- |

- |

3.7 Parameter Kualitas Air

|

Ceratophyllum |

* |

* |

* |

* |

* | |

|

Tenggelam |

demersum | |||||

|

(Submerged) |

Myriophyllum |

√ |

√ |

√ |

√ | |

|

aquaticum | ||||||

|

Nymphoides |

* |

* |

- | |||

|

Mengambang |

thunbergiana | |||||

|

(Floating) |

Alternanthera |

√ |

√ | |||

|

philoxeroides | ||||||

|

Schoenoplectus |

√ |

√ |

- |

- |

- | |

|

paludicola Phragmites |

- |

√ |

√ | |||

|

√ |

√ | |||||

|

australis | ||||||

|

Mencuat |

Typha capensis |

√ |

√ |

- |

√ |

√ |

|

(Emergent) |

Cyperus sexangularis |

* |

* |

- |

- |

- |

|

* |

* | |||||

|

decipiens |

- |

- |

- | |||

|

Ludwigia adsendens sp |

* |

* |

- |

- |

- |

Keterangan: (√) berada di dalam transek; (*) berada pada stasiun tetapi di luar transek; (-) tidak terdapat pada transek dan stasiun

-

3.7.1. Suhu

-

3.6 Tipe Hidup Tumbuhan Air

Tumbuhan air yang ditemukan selama penelitian memiliki 4 tipe hidup yaitu tipe mengapung bebas (Free Floating) ditemukan 4 spesies Salvinia molesta, Eichhornia crassipes, Spirodela spp, dan Pistia stratiotes. Tenggelam (Submerged) ditemukan 2 spesies Ceratophyllum demersum, dan Myriophyllum aquaticum. Mengambang (Floating) ditemukan 2 spesies Nymphoides thunbergiana, dan Alternanthera philoxeroides. Mencuat (Emergent) ditemukan 6 spesies Schoenoplectus paludicola, Phragmites australis, Typha capensis, Cyperus sexangularis, Persicaria decipiens, dan Ludwigia adsendens sp Tipe hidup tumbuhan air di Danau Buyan disajikan pada Tabel 6.

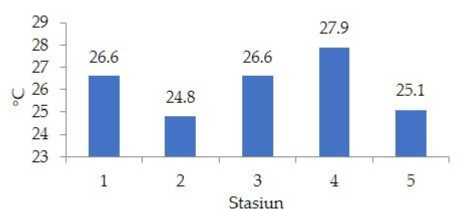

Suhu yang diukur pada seluruh stasiun berkisar antara 24,8-27,9oC nilai tersebut masih ditolerir untuk pertumbuhan tumbuhan air yang berada di Danau Buyan (Gambar 6). Kisaran suhu yang masih dapat ditolerir oleh organisme berkisar antara 2030°C (Rahayu dan Astria, 2012).

Gambar 6. Nilai rata-rata suhu

Tabel 6

Tipe Hidup Tumbuhan Air

|

Tipe Hidup |

Spesies |

Stasiun | ||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 | ||

|

Mengapung |

Salvinia molesta Eichhornia |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

bebas |

crassipes |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

(Free Floating) |

Spirodela spp |

* |

* |

- |

* |

- |

|

Pistia stratiotes |

- |

* |

- |

- |

- | |

-

3.7.2. Substrat Organik

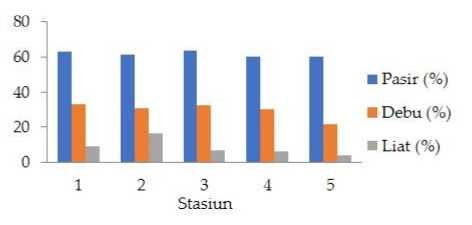

Hasil pengukuran substrat organik pada semua stasiun di Danau Buyan memiliki tekstur yang sama yaitu lempung berpasir tapi memiliki komposisi yang berbeda (Gambar 7). Menurut penelitian Dewiyanti (2012) di Danau Laut Tawar, Aceh menyatakan bahwa perbedaan jumlah jenis tumbuhan air yang ditemukan pada setiap stasiun berhubungan dengan kondisi substrat yang

berbeda, dimana tipe substrat cenderung kasar seperti pasir berdampak jumlah jenis tumbuhan air sedikit. Substrat yang terdapat di Danau Buyan dapat dikatakan berpeluang untuk hidup tumbuhan air, karena memiliki tekstur lempung berpasir dimana tumbuhan air dapat hidup pada semua stasiun.

Gambar 7. Nilai Substrat Organik

-

3.7.3. Kedalaman

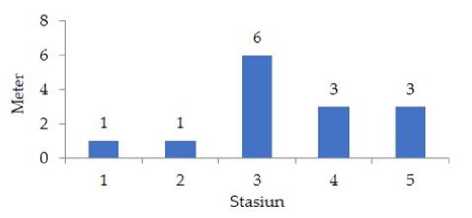

Hasil pengukuran kedalaman pada semua stasiun, didapatkan nilai berkisar antara 1-6 m (Gambar 8). Nilai kedalaman tertinggi sebesar 6 m pada stasiun 3 yang merupakan wilayah dekat dengan KJA dan kedalaman terendah sebesar 1 m pada stasiun 1 dan 2.

Gambar 8. Nilai rata-rata kedalaman

-

3.7.4. pH

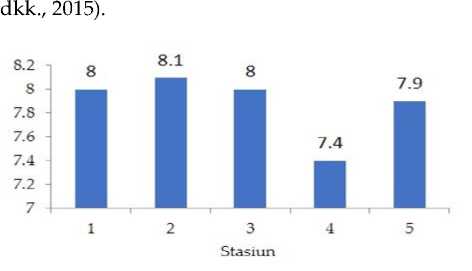

Hasil pengukuran menunjukkan nilai pH perairan Danau Buyan berkisar 7,4-8,1 (Gambar 9) pH terendah ditemukan pada stasiun 4, sedangkan tertinggi pada stasiun 2. Kandungan pH di stasiun 2 tinggi diakibatkan oleh komposisi kimia dan substrat dasar perairan yang mungkin mengandung zat kapur lebih banyak sehingga menaikkan nilai pH. Stasiun 4 mempunyai nilai pH yang rendah. Hal ini diduga kandungan bahan organik yang lebih tinggi pada stasiun 4 akan menghasilkan asam organik yang lebih banyak melalui proses penguraian bahan organik secara aerob. Kandungan asam organik tersebut dapat

menyebabkan terjadinya penurunan nilai pH. Kandungan pH perairan Danau Buyan masih tergolong pH yang layak bagi kehidupan tumbuhan air. Fitra (2008) menyatakan, efek letal atau mematikan dari kebanyakan asam terhadap organisme akuatik tampak ketika pH perairan lebih kecil dari 5 (lima). Kisaran pH yang masih dapat ditolerir oleh organisme berkisar antara 7-8,5 (Patty

Gambar 9. Nilai rata-rata pH

-

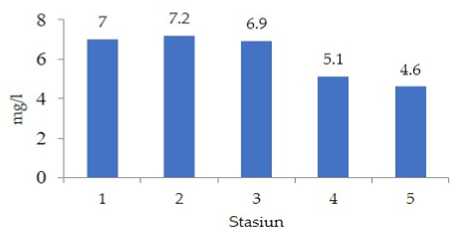

3.7.5. Oksigen Terlarut (DO)

Oksigen terlarut perairan Danau Buyan berkisar 4,6-7,2 mg/l (Gambar 10). Kandungan oksigen terlarut tertinggi ditemukan pada stasiun 2 dan yang terendah pada stasiun 5. Tingginya nilai DO pada stasiun 2 berkaitan erat dengan melimpahnya jenis tumbuhan air yang terdapat disana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Puspitaningrum dkk. (2012), yang menyatakan tumbuhan air yang daunnya berada di permukaan air akan mengakibatkan oksigen yang dihasilkan akan dilepas ke udara dan hanya sebagian kecil yang dilepas ke air. Hal ini mengakibatkan suplai oksigen tumbuhan pada stasiun 1, 2 dan 3 lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 4 dan 5 rendah. Secara umum kandungan oksigen terlarut pada perairan Danau Buyan masih tergolong sangat layak dalam mendukung kehidupan organisme, sebab menurut Fitra (2008) kehidupan organisme akuatik berjalan dengan baik apabila kandungan oksigen terlarutnya minimal 5 mg/l.

Gambar 10. Nilai rata-rata DO

-

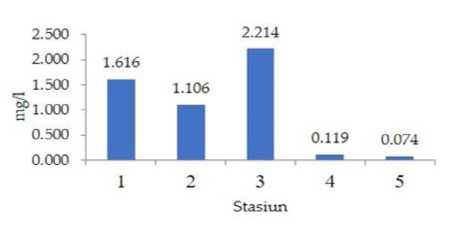

3.7.6. Nitrat

Besarnya kandungan rata-rata nitrat (NO3-N) di perairan Danau Buyan berkisar 0,074-2,214 mg/l, sehingga Danau Buyan masuk kategori perairan eutrofik nilai nitrat ditampilkan pada Gambar 11.

Gambar 11. Nilai rata-rata Nitrat

Menurut Zulfiah dan Aisyah (2013), menyatakan bahwa perairan eutrofik memiliki kadar nitrat >0,2 mg/l. Kandungan nitrat di keempat stasiun yaitu stasiun 1, 2, 3, dan 4 memiliki nitrat >0,2 mg/l diduga disebabkan oleh masukan limbah organik dan domestik, sedangkan stasiun 5 memiliki nitrat <0,2 disebabkan jauh dari kegiatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Christanty dkk. (2016), yang menyatakan bahwa zat hara di dalam perairan berasal dari buangan kegiatan budidaya dan pertanian di sekitar perairan.

-

3.7.7. Fosfat

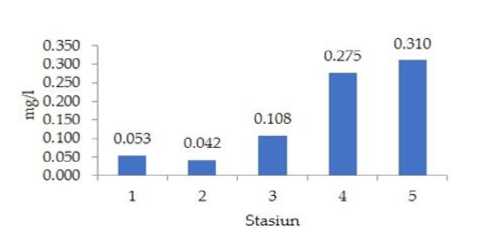

Fosfat yang terukur di perairan Danau Buyan sewaktu penelitian berkisar 0,042-0,310 mg/l nilai fosfat ditampilkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Nilai rata-rata Fosfat

Fosfat tertinggi ditemukan pada stasiun 5, sedangkan terendah pada stasiun 2. Fosfat pada stasiun 2 lebih rendah karena pada stasiun 2 terdapat banyak tumbuhan air dan fitoplankton. Seperti diketahui bahwa tumbuhan air dan fitoplankton membutuhkan fosfat dan nitrogen

sebagai sumber nutrisi utama bagi pertumbuhannya. Tingginya populasi tumbuhan air di stasiun 2 menyebabkan konsumsi terhadap fosfat juga tinggi sehingga kandungan fosfat di perairan akan semakin berkurang. Sebaliknya pada stasiun 5 kandungan fosfat lebih tinggi karena di sana sedikit ditemukan tumbuhan air sehingga pemanfaatan fosfat oleh tumbuhan air sedikit (Fitra, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian di Danau Buyan kerapatan populasi tumbuhan air berkisar 2-357 individu/m2. Jenis Salvinia molesta memiliki kerapatan populasi tertinggi pada stasiun 3, 4 dan 5 sedangkan yang terendah pada stasiun 1 dan 2. Perbedaan kerapatan tumbuhan air pada setiap stasiun diduga dipengaruhi faktor cuaca dan angin yang kencang pada saat penelitian.

Tumbuhan air jenis Myriophyllum aquaticum, Schoenoplecius paludicola, dan Alternanthera philoxeroides hanya ditemukan di stasiun 1 dan 2, dikarenakan stasiun tersebut dekat dengan pertanian dan pemukiman penduduk, sehingga masukan limbah pertanian dan rumah tangga membawa bahan organik yang dapat menyuburkan perairan. Dewiyanti (2012) mengatakan bahwa tumbuhan air sebagai produsen erat hubungannya dengan nutrient yang terkandung di sekitarnya yang diperoleh dari hasil aktivitas masyarakat.

Penelitian di Danau Buyan didapatkan jenis tumbuhan air tipe habitat mengapung bebas (Free Floating) Salvinia molesta dengan jumlah yang paling banyak. Sesuai dengan penelitian Augusta (2015) di Danau Lutan Palangka Raya, dimana jenis tipe habitat mengapung bebas (Free Floating) Salvinia molesta memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan tumbuhan yang lainnya.

-

4.2 Frekuensi Kehadiran

Berdasarkan hasil penelitian di Danau Buyan, frekuensi kehadiran tumbuhan air berkisar 0,1-1. frekuensi kehadiran tumbuhan air yang tertinggi terdapat pada Salvinia molesta yaitu sebesar 1 yang terdapat pada stasiun 3, 4 dan 5. Hal ini diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan angin yang kencang pada saat penelitian. Angin yang bertiup

mendorong tumbuhan air ke arah tepi Danau Buyan dimana pengambilan sampel dilakukan. Rendahnya Frekuensi Kehadiran jenis Myriophyllum aquaticum, Eichhornia crassipes, Typha capensis yaitu sebesar 0,1, diduga kerena persaingan unsur hara antara tumbuhan yang ada.

Pada stasiun 1 dan 2 ditemukan 7 spesies tumbuhan air, stasiun 3 terdapat 2 spesies, stasiun 4 dan 5 terdapat 5 spesies. Perbedaan spesies tumbuhan air yang ditemukan pada semua stasiun diduga dipengaruhi oleh persaingan unsur hara. Jika cuaca dan unsur hara yang dibutuhkan mendukung maka jenis tersebut akan lebih unggul dan lebih banyak ditemukan (Syafei, 1990). Tumbuhan air jenis Myriophyllum aquaticum tipe habitat tenggelam (Submerged), Phragmites australis dan Typha capensis mencuat (Emergent) ditemukan di stasiun 1, 2, 4 dan 5, namun tidak ditemukan di stasiun 3. Karena stasiun 3 memiliki kedalaman yang lebih dalam dibandingkan dengan stasiun lainnya yaitu sedalam 6 m. Menurut Nybakken (1998) pengaruh ekologis dari menurunnya kecerahan akan mengakibatkan penetrasi cahaya di dalam perairan menjadi menurun. Berdampak juga terhadap menurunnya proses kualitas fotosintesis dan produktifitas primer oleh tumbuhan air, sehingga mengakibatkan terganggunya rantai makanan pada suatu perairan.

-

4.3 Persebaran Tumbuhan Air

Berdasarkan perhitungan indeks morisita semua transek berada pada kategori hasil > 1 (lebih dari satu), yang menurut Natalia dkk. (2014), nilai tersebut masuk dalam kategori mengelompok. Indeks morisita tertinggi sebesar 4,9 terdapat pada stasiun 3, sedangkan Indeks Morisita terendah yaitu sebesar 1,39 yang terdapat pada stasiun 1. Sesuai dengan pernyataan Natalia dkk. (2014), teori yang berkembang bahwa sebaran organisme di alam jarang ditemukan dalam pola seragam (teratur), tetapi umumnya mempunyai pola penyebaran yang mengelompok. Natalia dkk. (2014) menambahkan bahwa hal ini disebabkan karena individu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dan mencari kondisi ingkungan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pengelompokkan tersebut dilakukan karena adanya interaksi yang saling menguntungkan di antara individu tersebut, namun di sisi lain penyebaran mengelompok dapat meningkatkan

kompetisi di dalam populasi untuk memperoleh unsur hara, ruang dan cahaya.

-

4.4 Dominansi

Berdasarkan perhitungan nilai dominansi pada tumbuhan air di Danau Buyan, didapatkan hasil dengan kriteria nilai D mendekati 1 (satu). Jika nilai D mendekati 1 (satu), maka keanekaragamannya rendah dan kelimpahannya tinggi atau mendominasi dari jenis lain. Salvinia molesta (free floating) memiliki dominansi yang tertinggi dibandingkan dengan tumbuhan lainnya yaitu sebesar 0,9823. Hal ini diduga oleh cuaca dan arus yang kencang pada saat penelitian. Menurut Paramitha dan Kurniawan (2017), arus air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tumbuhan air. Arus yang tenang akan meningkatkan kelimpahan dan keanekaragaman tumbuhan air, sedangkan arus yang kuat akan menghambat pertumbuhan tumbuhan air tersebut.

-

4.5 Persen Tutupan

Berdasarkan hasil penelitian persen penutupan di semua stasiun Danau Buyan memiliki kriteria dengan kisaran penutupan vegetasi sangat jarang, jarang dan rapat. Tumbuhan air dari spesies Salvinia molesta (free floating) memiliki Persen Penutupan yang paling tinggi pada stasiun 4 yaitu sebesar 72% dan Salvinia molesta merupakan jenis tumbuhan air yang bersifat gulma dikarenakan memiliki persen penutupan tertinggi dan memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jenis tumbuhan air yang lainnya. Yuliani dkk. (2013), menyatakan jenis Salvinia molesta merupakan gulma air yang memiliki karakteristik laju perkembangbiakan sangat cepat dengan sifat adaptasi yang tinggi di berbagai kondisi lingkungan.

Perkembangan Salvinia molesta cepat dikarenakan Salvinia molesta berkembang melalui pembelahan dan mempunyai kemampuan memperbanyak diri di area yang luas dalam waktu yang singkat, dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh kepadatan populasinya, semakin padat populasinya maka lambat pertumbuhannya. Jika kondisi ideal Salvinia molesta dapat tumbuh dua kali lipat dalam waktu dua hari. Selain itu pertumbuhan Salvinia molesta dipengaruhi oleh kedalaman 15 cm memberikan pertumbuhan lebih baik dibandingkan kedalaman 2 cm, hal ini

menunjukkan bahwa kondisi air yang normal akan mempercepat pertumbuhan Salvinia molesta.

Penyebaran Salvinia molesta dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu, kemampuan memperbanyak diri secara vegetative yang cepat, dapat tumbuh dari sepotong bagian kecil tumbuhan, populasi cepat karena tidak tergantung kepada perbanyakan seksual, pertumbuhan yang morphologisnya lebih banyak menghasilkan bagian yang berfotosintesis sehingga permukaan air cepat tertutup, dan ketidaktergantungan pertumbuhan kepada kondisi substrat dan fluktuatif dari permukaan air (Rijal, 2014). Tingginya persen penutupan jenis Salvinia molesta dapat menyebabkan tertutupnya permukaan perairan sehingga membatasi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan, dan dapat menggangu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya.

-

4.6 Tipe Hidup

Jenis tumbuhan air yang ditemukan selama penelitian memiliki 4 tipe hidup yaitu tipe mengapung bebas (Free floating) terdiri dari jenis Salvinia molesta, Eichhornia crassipes, tumbuhan tenggelam (Submerged) terdiri dari jenis

Myriophyllum aquaticum, mengambang (Floating) terdiri dari jenis Alternanthera philoxeroides dan tumbuhan mencuat (emergent) terdiri dari jenis Schoenoplectus paludicola, Phragmites australis, Typha capensis. Menurut Dewiyanti (2012) jenis-jenis tumbuhan air tersebut mampu hidup dengan baik pada beberapa tipe lingkungan perairan seperti danau, dan sungai.

Tipe hidup mengapung bebas (free floating) dari jenis Salvinia molesta terdapat pada semua stasiun pengamatan. Menurut Augusta (2015) jenis Salvinia molesta memiliki perkembangbiakan yang sangat cepat, memiliki sebaran yang luas, mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya pengaruh gerakan air akibat tiupan angin, sehingga jenis ini mampu bersaing dari spesies lainnya untuk menguasai ruang tumbuh dalam perairan yang akhirnya berdampak pada tingkat eutrofikasi dan banyaknya vegetassi yang ada di habitat tersebut. Menurut Rijal (2014) Salvinia molesta merupakan tumbuhan air yang hidup mengapung bebas (free floating) di atas permukaan air, yang pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat sehingga menutupi permukaan air.

Tumbuhan air yang memiliki kerapatan tertinggi, yaitu Salvinia molesta sebesar 357 ind/m2 sedangkan

yang terendah Eichhornia crassipes dan Typha capensis sebesar 2 ind/m2. Indeks Morisita tertinggi, yaitu sebesar 4,9 terdapat pada stasiun 3 dan Indeks Morisita terendah sebesar 1,39 terdapat pada stasiun 1, secara keseluruhan persebarannya mengelompok. Nilai dominansi tertinggi, yaitu Salvinia molesta sebesar 0,9823 sedangkan yang terendah Typha capensis sebesar 0,0001.

Tumbuhan air yang memiliki persen penutupan teringgi, yaitu Salvinia molesta sebesar 72% sedangkan yang terendah Myriophyllum aquaticum, Eichhornia crassipes, Phragmites australis, Typha capensis sebesar 1%. Perairan Danau Buyan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, memiliki 7 spesies tumbuhan air yaitu Salvinia molesta, Myriophyllum aquaticum, Eichhornia crassipes, Phragmites australis, Schoenoplectus paludicola, Alternanthera philoxeroides, Typha capensis.

Daftar Pustaka

Antoni, Efawati., & Efizon, D. (2015). Types and Density of Aquatic Plant in Lubuk Siam Lake Lubuk Siam Village Siak Hulu Sub-Regency Kampar Regency Riau Province. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan, 2(2), 1-8.

Arthana, I. W. (2005). Jenis dan kerapatan padang lamun di pantai Sanur Bali. Jurnal Lingkungan Hidup Bumi Lestari, 5(2), 68-76.

Augusta, T. S. (2015). Identifikasi jenis dan analisa vegetasi tumbuhan air di Danau Lutan Palangka Raya. Jurnal Ilmu Hewani Tropika, 4(1), 1-5.

Christanty, Y., Barus, T. A., & Desrita. (2016). Hubungan Kandungan Nitrat dan Fosfat Terhadap Pertumbuhan Biomassa Basah Eceng Gondok di Rawa Kongsi Sumatera Utara (Relations Nitrate and Phosphate on The Growth of Hyacinth Wet Biomass in Kongsi Swamp North Sumatra). AQUACOASTMARINE, 13(3), 1-12.

Dewiyanti, I. (2012). Keragaman jenis dan persen penutupan tumbuhan air di ekosistem Danau Laut Tawar, Takengon, Provinsi Aceh. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, 1(2), 125-130.

Fazli, M., Efawani, & Yuliati (2014). Types and Density of Aquatic Plant in Rengas Lake, Buluh Cina Village, Siak Hulu Sub-Regency, Kampar Regency, Province of Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan, 1(1), 1-12.

Fitra, E. (2008). Analisis kualitas air dan hubungannya

dengan keanekaragaman vegetasi akuatik di perairan Parapat Danau Toba. Tesis. Medan, Indonesia : Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatra Utara Medan.

Manuaba, I. B. P. (2009). Bioakumulasi Residu Cemaran Ddt dan Klorotalonil pada Ikan Karper dan Nila

Danau Buyan Buleleng, Bali. Jurnal Bumi Lestari, 9(2), 233-242.

Natalia, D., Umar, H., & Sustri. (2014). Pola penyebaran kantong semar (Nepenthes Tentaculata Hook. F) di Gunung Rorekautimbu Kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Jurnal Warta Rimba, 2(1), 35-44.

Nybakken, J. W. (1998). Marine biology: an ecological approach (3rd edition). Dalam Eidman, M., Koesoebiono, K., Bengen, D. G., Hutomo, M., &

Subarjo, S. (Terj.), Biologi laut: suatu pendekatan ekologis. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama. (Buku asli diterbitkan 1992).

Paramitha, I. G. A. A. P., & Kurniawan, R. (2017).

Composition of aquatic macrophytes and riparian vegetation in Lake Sentani, Papua Province. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia, 2(2), 33-48.

Patty, S. I., Arfah, H., & Abdul, M. S. (2015). Zat Hara (Fosfat, Nitrat), Oksigen Terlarut dan pH Kaitannya dengan Kesuburan di Perairan Jikumerasa, Pulau Buru. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 1(1), 43-50.

Puspitaningrum, M., Izzati, M., & Haryanti, S. (2012). Produksi dan konsumsi oksigen terlarut oleh beberapa tumbuhan air. Buletin Anatomi dan Fisiologi dh Sellula, 12(1), 47-55.

Rahayu, S. Y. S., & Astria, R (2012). Kelimpahan dan keanekaragaman plankton di area Waduk Jangari, Bobojong, Cianjur. Omni-Akuatika, 11(14), 1-6.

Rijal, M. (2014). Studi morfologi kayu apu (Pistia stratiotes) & kiambang (Salvinia molesta). Journal biology science & education, 3(2), 94-105.

Siahaan, F. T., Wahyuningsih, H., & Harahap, Z. A. (2017). Analisis Parameter Fisika Kimia Air di Danau Buatan Perumnas Griya Martubung Kota Medan (Parameter Analysis of Physics and Chemical Water on Artificial Lake Perumnas Griya Martubung, Medan City). Jurnal aquacoastmarine, 5(2), 89-104

Syafei, S. E. (1990). Pengantar Ekologi Tumbuhan. Bandung, Indonesia: Institut Teknologi Bandung.

Yuliani, D. E., Saibun, S., & Teguh, W. (2013). Analisis kemampuan kiambang (Salvinia molesta) untuk menurunkan konsentrasi ion logam Cu (II) pada media tumbuh air. Jurnal Kimia Mulawarman, 10(2), 6873.

Yunita, L. H., Efawani., & Eddiwan (2016). Identification of types and aquatic plants coverage area in the Bandar Kayangan Lembah Sari Lake, Rumbai Pesisir Sub-Regency, Pekanbaru, Riau Province. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan, 3(2), 1-12.

Zulfahmi, Z., Nelawati, N., & Rosmaina, R. (2016).

Kepadatan dan pola penyebaran pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) di zona Alaman Kuyang, Hutan Larangan Adat Kenegarian Rumbio. Jurnal Agroteknologi, 6(1), 41-46.

Zulfiah, N., & Aisyah, A. (2013). Status trofik Perairan Rawa Pening ditinjau dari kandungan unsur hara (NO3 dan PO4) serta klorofil-a. Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap, 5(3), 189-199.

© 2020 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 6: 67-77 (2020)

Discussion and feedback