Kelimpahan dan Keanekaragaman Epifauna di Area Padang Lamun Pulau Serangan Bali

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 6(1), 59-66 (2020)

Kelimpahan dan Keanekaragaman Epifauna di Area Padang Lamun Pulau Serangan Bali

Ilmy Amalia a*, I Wayan Restu a, Endang Wulandari Suryaningtyas a

a Program Studi Mananjemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Prikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-82-237-770-879

Alamat e-mail: ilmyamalia3@gmail.com

Diterima (received) 18 April 2018; disetujui (accepted) 4 September 2020; tersedia secara online (available online) 11 September 2020

Abstract

Serangan Island is a strategically touristic beach area where there is a vast expanse of seagrass being cultivated as habitat for the epiphuna, the beach has tourism activities such as surfing and swimming which could affect the life of epiphuna. The purpose of this study is to know the abundance and diversity of epiphuna in the seagrass area using the 1x1 m quadrat transect method. The study was conducted in February 2017. The highest epiphuna abundance at location 1 was 25,1 ind/m2. The lowest abundance value is at location 2 which is 19,1 ind/m2, whereas at location 3, it has the abundance value of 21,1 ind/m2. The epiphuna species that dominates from all three locations are from the Arthropoda phylum including Clibanarius taeniatus, Coenobita sp. and Calcinus laevimanus. The highest diversity index was found in location 1, 2,211, location 2 was 2,132 and the lowest was at location 3 which was 1,853, while the highest seagrass density of the three stations was Syringodium isoetifolium type 358 stands/m2 and the lowest was Thallasodendron ciliatum, 29 stands/m2. The results of the overall water quality measurement, ie, the temperature ranged from 27,6 to 28,40C, the pH ranged from 7,7 to 7,9, the salinity ranged between 28-30 ppt and DO ranged between 4,5-4,7 mg/l. Serangan Island coastal waters have the highest abundance of epiphuna in Arthropoda phylum, moderate (location 1 and 2) and low (location 3) diversity level, and with a normal water quality which is feasible for epiphuna life.

Keywords: Serangan Island; seagrass; epiphauna

Abstrak

Pulau Serangan memiliki pantai wisata dan area budidaya dengan hamparan padang lamun yang sangat luas sebagai habitat epifauna. Adanya kegiatan pariwisata seperti surving dan berenang dapat berpengaruh terhadap kehidupan epifauna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman epifauna di area padang lamun menggunakan metode transek kuadrat 1x1 m. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Februari 2017. Kelimpahan epifauna tertinggi pada stasiun 1 sebesar 25,1 ind/m2. Nilai kelimpahan terendah pada stasiun 2 yaitu 19,1 ind/m2, sedangkan pada stasiun 3 memiliki nilai kelimpahan 21,1 ind/m2. Spesies epifauna yang mendominasi ketiga stasiun adalah filum Arthropoda meliputi Clibanarius taeniatus, Coenobita sp. dan Calcinus laevimanus. Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu 2,211, stasiun 2 yaitu 2,132 dan terendah terdapat pada stasiun 3 yaitu 1,853, sedangkan kerapatan lamun tertinggi dari ketiga stasiun adalah jenis Syringodium isoetifolium sebesar 358 tegakan/m2 dan terendah adalah jenis Thallasodendron ciliatum, 29 tegakan/m2. Hasil pengukuran kualitas air secara keseluruhan yaitu, suhu berkisar antara 27,6-28,40C, pH berkisar antara 7,7-,7,9, salinitas berkisar antara, 28-30 ppt, dan DO berkisar antara 4,5-4,7 mg/l. Pulau Serangan memiliki kelimpahan epifauna tertinggi pada filum Arthropoda, tingkat keanekaragaman sedang (stasiun 1 dan stasiun 2) dan rendah (stasiun 3), kualitas perairan tergolong layak untuk kehidupan epifauna.

Kata Kunci: Pulau Serangan; lamun; epifauna

Pulau Serangan merupakan kawasan dengan bentang alam yang relatif datar dengan kemiringan lahan berkisar antara 0-2 %. Batasan wilayah Pulau Serangan meliputi, sebelah utara adalah Desa Sanur Kauh, sebelah selatan adalah Kelurahan Tanjung Benoa, sebelah barat adalah Kelurahan Pedungan dan sebelah timur adalah Selat Badung (Primayanti dkk., 2016). Aktivitas di Pulau Serangan meliputi kegiatan budidaya rumput laut, penangkaran penyu dan budidaya mollusca. Pulau Serangan juga dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata, pelabuhan kapal, jalur transportasi kapal, pendaratan kapal serta pemukiman (Ernawati dan Dewi, 2016). Area tersebut memiliki hamparan ekosistem padang lamun yang cukup luas.

Padang lamun merupakan hamparan vegetasi lamun yang menutupi laut dangkal yang terbentuk oleh satu jenis lamun (monospecific) atau lebih (mixed vegetation). Padang lamun yang terdapat di perairan pantai Pulau Serangan sangat beranekaragam sehingga beranekaragaman juga biota yang menjadikan lamun sebagai habitat, mencari makan, tempat memijah ikan dan habitat pembesaran. Seiring pesatnya kegiatan yang terdapat di perairan pantai Pulau Serangan dapat merusak ekosistem padang lamun dan mengakibatkan degradasi biota epifauna yang terdapat di dalamnya, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman epifauna di area padang lamun Pulau Serangan Bali

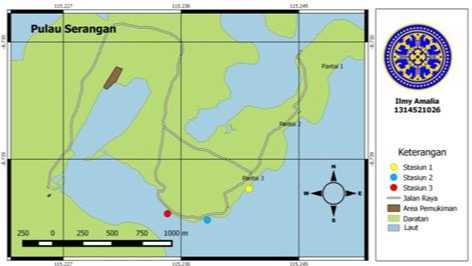

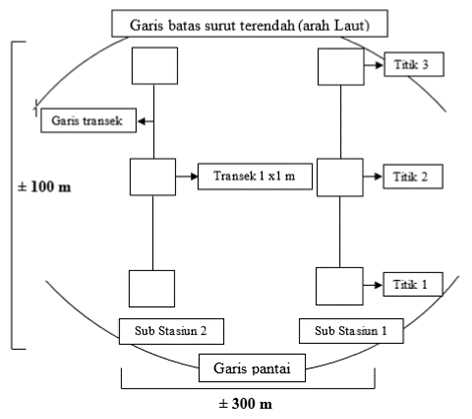

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 di perairan pantai Pulau Serangan Bali dengan 3 kali pengambilan sampel epifauna. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode quadrat sampling (Fachrul, 2007) dan dilakukan pada tiga stasiun yaitu stasiun 1 merupakan area wisata, stasiun 2 merupakan area yang jarang aktivitas dan stasiun 3 merupakan area sekitar budidaya rumput laut (Gambar 1). Setiap stasiun memiliki 2 sub stasiun dengan masing-masing sub stasiun terdapat 3 titik dimana jarak pada masing-masing titik berjarak 5 meter kearah laut (Gambar 2). Transek yang digunakan berukuran 1x1 meter dibagi 9 kuadran. Sampel epifauna maupun lamun

hanya dihitung dan diamati pada bagian kuadran 1, 3, 5, 7 dan 9 saja. Gambar peta dan sistematika sampling dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Gambar 2. Sistematika quadrat sampling per Stasiun (Fachrul, 2007)

-

2.2 Alat dan bahan

Alat dan bahan merupakan penunjang penelitian pengambilan sampel. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi transek 1x1 meter, tali raffia, coolbox, kantong plastik, kertas label, roll meter, spidol permanent, GPS, DO meter, pH pen, refraktometer, termometer, buku identifikasi, kamera, sampel epifauna, log book, alkohol, formalin, akuades, gunting dan alat penjepit.

-

2.3 Analisis data

-

2.3.1. Kelimpahan (D) epifauna

-

Kelimpahan merupakan banyaknya individu untuk setiap jenis. Perhitungan kelimpahan spesies epifauna menggunakan rumus Fitriana (2006).

|

ni Di=A (1) |

|

|

dimana D adalah jumlah kelimpahan (ind/m2); ni adalah jumlah spesies ke i; dan A adalah luas daerah sampling (m2). |

Epifauna di perairan pantai Pulau Serangan diperoleh sebanyak 29 spesies dari 3 filum dan 7 kelas. Filum tersebut meliputi filum Echinodermata |

|

2.3.2. Keanekaragaman (H’) epifauna |

yang terdiri dari kelas Asteroidea, kelas Ophiuroidea, kelas Echinoidea dan kelas |

|

Indeks Keanekaragaman (H’) merupakan kajian indeks yang sering digunakan untuk menduga kondisi suatu lingkungan perairan berdasarkan komponen biologi (Sidik dkk., 2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung keanekaragaman spesies epifauna adalah rumus dari Indeks Diversitas Shannon-Wiener (Setiawan, 2009) yaitu: |

Holothuroidea. Filum Mollusca terdiri dari kelas Bivalvia dan Gastropoda sedangkan filum Arthropoda hanya dari kelas Crustacea (Tabel 2). Tabel 2 Epifauna yang ditemukan. Kelas Spesies Pentaster sp. |

|

H’ = -∑S=ι Pi ln Pi (2) |

Astreroidea Henricia sp. Ophiorachna incrassate |

|

dimana Pi adalah ni/N; H’ adalah indeks keragaman Shannon-Wiener; ni adalah jumlah individu setiap jenis ke-i; dan N adalah jumlah total individu semua jenis. Setelah diperoleh nilai keanekaragaman, maka nilai tersebut dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keanekaragaman menurut Odum (1993) pada Tabel 1. |

Ophiomastix janualis i )iΛhιιιrΛiHoa j Ophiuroidea Ophiocoma scolopendrina Ophiomastix annulosa Tripneustes gratilla Echinotrix sp. Echinoidea Diadema setosum Centrostephanus rodgersii Echinometra mathaei Holothuroidea Holothuria sp. Anadara sp. Bivalvia Glycymeris sp. |

|

Tabel 1 Kategori Indeks Keanekaragaman. No. Keanekargaman Tingkatan Kategori

Sumber: Odum (1993) |

Chicoreus sp. Granata imbricate Gastropoda Littorina sp. Nassarius bimaculosus Leptomithrax gaimardii Bellidilia sp. Lithocheira sp. Pilumnus sp. Uca dussumieri Crustacea Clibanarius cruentatus |

|

2.3.3. Kerapatan jenis lamun |

Clibanarius taeniatus Clibanarius vittatus |

|

Kerapatan jenis lamun yaitu jumlah total individu suatu jenis lamun dalam unit area yang diukur. Kerapatan jenis lamun mempunyai variasi secara kuantitatif terdapat perbedaan pada setiap lokasi (Pratiwi, 2010). Kerapatan jenis lamun dihitung menggunakan rumus Fachrul (2007) yaitu: |

Coenobita sp. Calcinus laevimanus Dardanus megistos 3.2 Kelimpahan (D) epifauna |

|

ni Ki = ~A (3) |

Hasil perhitungan kelimpahan total menunjukkan bahwa kelimpahan tertinggi terdapat di stasiun 1 yaitu sebesar 25,1 ind/m2. Kelimpahan terendah |

|

dimana Ki adalah kerapatan jenis ke-i; ni adalah jumlah total individu dari jenis ke-i; dan A adalah luas area total pengambilan sampel (m2). |

terdapat di stasiun 2 yaitu 19,1 ind/m2, sedangkan nilai kelimpahan di stasiun 3 sebesar 21,1 ind/m2 (Tabel 3). |

Stasiun 1 didominasi oleh epifauna dari kelompok kelas Crustacea dan filum Arthropoda jenis hermit crab yaitu Coenobita sp. dengan nilai kelimpahan sebesar 5,1 ind/m2 dengan nilai kelimpahan total disemua stasiun sebesar 14,9 ind/m2 dan disusul oleh spesies Calcinus laevimanus sebesar 3,6 ind/m2 dengan nilai total kelimpahan disemua stasiun sebesar 6,0 ind/m2. Kedua spesies ini ditemukan di ketiga stasiun. Hal ini menyatakan bahwa kelas Crustacea dari filum Arthropoda sangat melimpah seperti yang dikemukakan oleh Pratiwi (2010) menyatakan bahwa lamun diketahui berasosiasi baik dengan crustacea. Diperkuat oleh penjelasan Tebaiy dkk. (2017), bahwa Crustacea memang banyak ditemukan di lamun. Stasiun 1 juga banyak ditemukan epifauna dari filum Echinodermata seperti Henricia sp., dan Diadema setosum sebesar 2,1 ind/m2 serta Tripneutes gratilla sebesar 2,7 ind/m2.

Kelimpahan epifauna di stasiun 2 yang paling banyak ditemukan dari kelompok kelas Echinoidea, filum Echinodermata yaitu Centrostephanus rodgersii yaitu sebesar 6,8 ind/m2 dengan nilai total

kelimpahan dari ketiga stasiun sebesar 7,4 ind/m2 dan spesies Diadema setosum sebesar 2,4 ind/m2 dengan nilai total kelimpahan disemua stasiun sebesar 4,5 ind/m2. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmandana (2014) bahwa padang lamun merupakan habitat bagi bulu babi dari filum Echinodermata dan berbagai organisme lain yang memiliki peran ekologis penting. Sementara kelimpahan terendah atau ju mlah epifauna yang paling sedikit ditemukan adalah spesies Pentaster sp., Tripneustes gratilla, Echinotrix calamaris, Echinometra mathaei, Anadara sp., Glycymeris sp., Littorina sp. dan Clibanarius taenitus dengan nilai kelimpahan yang sama yaitu 0,3 ind/m2. Stasiun 3 didominasi oleh filum Arthropoda seperti Clibanarius taeniatus 4,5 ind/m2, Clibanarius vittatus 3,8 ind/m2 dan Coenobita sp. 6,8 ind/m2. Spesies yang paling sedikit ditemukan di stasiun 3 adalah spesies Holothuria sp., Bellidilia sp., Pilumnus sp. dan Uca dussumieri dengan nilai kelimpahan yaitu 0,3 ind/m2. Semua jenis biota tersebut merupakan biota asli padang lamun dan banyak ditemukan di perairan dangkal untuk keberlangsungan hidup. Hartanti et al. (2012) mengatakan bahwa adanya padang lamun di perairan dangkal sangat penting untuk biota bentik mencari makanan dan tinggal didalamnya karena lamun merupakan ekosistem yang kaya akan zat hara dan sumber makanan.

|

Tabel 3 Kelimpahan total epifauna disemua stasiun. | ||||

|

Spesies |

Stasiun |

Jumlah | ||

|

1 |

2 |

3 | ||

|

Pentaster sp. |

- |

0,3 |

- |

0,3 |

|

Henricia sp. |

2,1 |

- |

- |

2,1 |

|

Ophiorachna incrassata |

0,3 |

- |

- |

0,3 |

|

Ophiomastix janualis |

1,8 |

- |

- |

1,8 |

|

Ophiocoma | ||||

|

0,3 |

0,9 |

- |

1,2 | |

|

scolopendrina | ||||

|

Ophiomastix annulosa |

1,5 |

- |

- |

1,5 |

|

Tripneustes gratilla |

2,7 |

0,3 |

- |

3 |

|

Echinotrix calamaris |

1,5 |

0,3 |

- |

1,8 |

|

Diadema setosum |

2,1 |

2,4 |

- |

4,5 |

|

Centrostephanus | ||||

|

0,6 |

6,8 |

- |

7,4 | |

|

rodgersii | ||||

|

Echinometra mathaei |

1,1 |

0,3 |

- |

1,4 |

|

Holothuria sp. |

- |

- |

0,3 |

0,3 |

|

Anadara sp. |

- |

0,3 |

- |

0,3 |

|

Glycymeris sp. |

- |

0,3 |

- |

0,3 |

|

Chicoreus sp. |

- |

0,6 |

- |

0,6 |

|

Granata imbricate |

0,3 |

- |

0,3 | |

|

Littorina sp. |

- |

0,3 |

- |

0,3 |

|

Nassarius bimaculosus |

- |

- |

1,8 |

1,8 |

|

Leptomithrax gaimardii |

- |

0,6 |

- |

0,6 |

|

Bellidilia sp. |

- |

- |

0,3 |

0,3 |

|

Lithocheira sp. |

- |

- |

0,6 |

0,6 |

|

Pilumnus sp. |

- |

- |

0,3 |

0,3 |

|

Uca dussumieri |

- |

- |

0,3 |

0,3 |

|

Clibanarius cruentatus |

- |

- |

0,6 |

0,6 |

|

Clibanarius taeniatus |

0,9 |

0,3 |

4,5 |

5,7 |

|

Clibanarius vittatus |

0,9 |

- |

3,8 |

4,7 |

|

Coenobita sp. |

5,1 |

3,0 |

6,8 |

14,9 |

|

Calcinus laevimanus |

3,6 |

0,9 |

1,5 |

6,0 |

|

Dardanus megistos |

- |

1,2 |

- |

1,2 |

|

∑ Kelimpahan Total |

25,1 |

19,1 |

21,1 | |

-

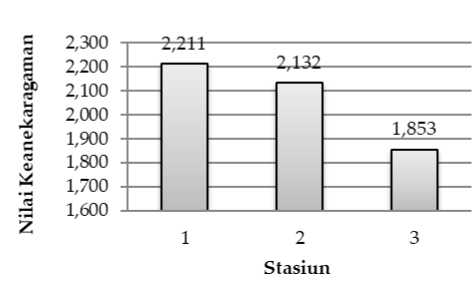

3.3 Keanekaragaman (H’) epifauna

Nilai indeks keanekaragaman epifauna di ketiga stasiun memiliki nilai yang bervariasi. Stasiun 1 dan stasiun 2 memiliki nilai indeks keanekaragaman dalam kategori sedang yaitu secara berturut-turut 2,211 dan 2,132, sedangkan di stasiun 3 memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis dalam kategori rendah yaitu 1,853 menurut Odum (1993) (Gambar 3). Nilai indeks keanekaragaman yang berbeda

tersebut dikarenakan memiliki area penelitian dengan tipe substrat dan kondisi lingkungan yang berbeda-beda di ketiga stasiun. Menurut Iswanti dkk. (2012), nilai indeks keanekaragaman dapat digunakan sebagai penduga kondisi lingkungan perairan.

Gambar 3. Grafik Keanekaragaman Epifauna

Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) di stasiun 1 dan stasiun 2 dalam kategori sedang yang berarti menunjukkan bahwa stasiun pengamatan mengalami tekanan ekologis sehingga akan berpengaruh terhadap keanekaragaman makrozoobentos khususnya epifauna (Alfin, 2014), namun, kondisi ini menyatakan bahwa epifauna yang ditemukan cukup banyak dan beragam. Seperti yang dikemukakan oleh Sidik dkk. (2016), menyatakan bahwa spesies makrozoobentos yang ditemukan cukup beragam atau bervariasi, sedangkan di stasiun 3 tergolong rendah yang berarti menunjukkan keragaman dan variasi dari biota di stasiun 3 sangat kurang, seperti yang dikemukakan oleh Alimuddin dkk. (2017), dalam penelitiannya, rendahnya nilai indeks keanekaragaman menunjukkan kekayaan jenis yang rendah dan cenderung hanya beberapa spesies yang mempunyai jumlah individu yang melimpah.

Tinggi rendahnya nilai indeks keanekaragaman jenis disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah jenis atau spesies yang didapat, individu yang didapat melebihi jumlah individu lainnya, kondisi homogenitas substrat, dan kondisi padang lamun sebagai habitat (Sukmiwati dkk., 2012).

-

3.4 Kerapatan Jenis Lamun

-

3.4.1. Nilai total kerapatan jenis lamun

-

Jenis lamun yang didapatkan di Pulau Serangan Bali terdapat 7 jenis lamun diantaranya Halodule uninervis, Syringodium isoetifolium, Cymodocea

rotundata, Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum, Enhalus acoroides dan Halophila ovalis. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Pratiwi (2010) mengenai lamun di Teluk Lampung, pada penelitiannya ditemukan 6 jenis lamun yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Cymodocea rotundata, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Halophila ovalis. Hasil perhitungan kerapatan jenis lamun di Pulau Serangan Bali, didapatkan nilai pada stasiun 1 sebesar 1.736 tegakan/m2, stasiun 2 sebesar 1.448 tegakan/m2 dan stasiun 3 sebesar 750 tegakan/m2 (Tabel 4).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga stasiun, jenis lamun yang banyak ditemukan adalah jenis lamun Syringodium isoetifolium dengan nilai kerapatan total tertinggi disemua stasiun yaitu sebesar 1.073 tegakan/m2, disusul oleh lamun jenis Thallasia hemprichii sebesar 974 tegakan/m2 sedangkan kerapatan jenis lamun terendah terdapat pada spesies Thallasodendron ciliatum yaitu 86 tegakan/m2, sedangkan jenis lamun yang mendominasi dari ketiga stasiun adalah jenis lamun Halodule uninervis dengan nilai kerapatan total 468 tegakan/m2 lebih rendah dibandingkan jenis Enhalus acoroides yang memiliki nilai kerapatan total 525 tegakan/m2. Diketahui bahwa lamun pada umumnya dapat hidup di berbagai tipe substrat seperti lumpur, pasir halus, pasir kasar, kerikil, puing karang mati, campuran, atau batu masif (Purnomo dkk., 2017), sedangkan Enhalus acoroides hanya ditemukan pada stasiun 2 dengan tipe substrat pasir berbatu dan stasiun 3 dengan tipe substat lumpur berpasir. Jenis Enhalus acoroides sangat menyukai sedimen lumpur hingga sedimen kasar (Wicaksono dkk., 2012).

Tabel 4

Jenis lamun dan jumlah total kerapatan jenis lamun.

|

Jenis Lamun |

Stasiun |

∑ Total | ||

|

1 |

2 |

3 | ||

|

Halodule uninervis |

124 |

245 |

99 |

468 |

|

Syringodium isoetifolium |

907 |

166 |

- |

1.073 |

|

Cymodocea rotundata |

653 |

- |

- |

653 |

|

Thalassia hemprichii |

52 |

922 |

- |

974 |

|

Thalassodendron ciliatum |

- |

86 |

- |

86 |

|

Enhalus acoroides |

- |

29 |

496 |

525 |

|

Halophila ovalis |

- |

- |

155 |

155 |

|

∑ Total |

1.736 |

1.448 |

750 | |

-

3.5 Faktor-faktor Fisika Kimia Perairan

-

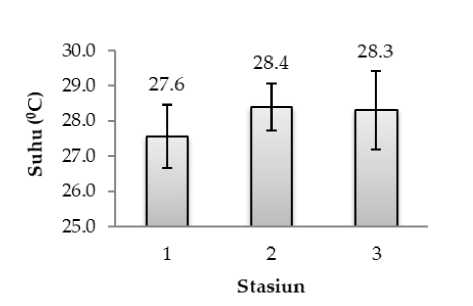

3.5.1. Suhu

-

Hasil pengukuran suhu diketiga stasiun yang diperoleh selama tiga minggu, memiliki kisaran nilai antara 27,6–28,4 0C (Gambar 4). Nilai pengukuran suhu tertinggi terdapat pada stasiun 2 yaitu sebesar 28,4 0C, nilai suhu terendah terdapat pada stasiun 1 yaitu 27,6 0C sedangkan pada stasiun 3 nilai suhu yaitu 28,3 0C. Pengukuran suhu di ketiga stasiun mengalami fluktuasi.

Gambar 4. Grafik Pengukuran Suhu

Nilai tersebut masih tergolong normal dan sesuai dengan pernyataan Hasniar dkk. (2013), bahwa kisaran suhu perairan yang baik untuk kehidupan organisme laut yang normal adalah 2630 0C. Suhu mempengaruhi proses metabolisme dan biokimia seperti aktivitaas enzim dan konsumsi oksigen, pertumbuhan dan reproduksi serta morfologi seperti bentuk cangkang Mytilus edulis (Mulki dkk., 2014). Suhu di laut merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan organisme di laut, karena dapat mempengaruhi baik aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut (Agusta, 2012).

-

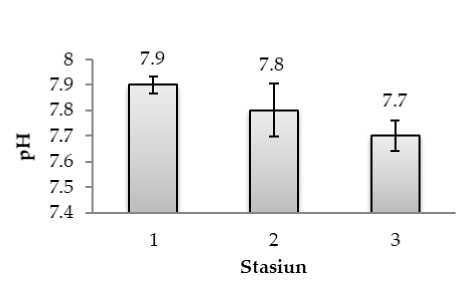

3.5.2. pH

Hasil pengukuran pH di ketiga stasiun yang diperoleh selama tiga minggu memiliki kisaran nilai antara 7,7–7,9 (Gambar 5). Nilai pH pada masing-masing stasiun berbeda, niilai pH tertinggi terdapat di stasiun 1 yaitu sebesar 7,9 dan nilai pengukuran pH terendah terdapat di stasiun 3 yaitu 7,7 sedangkan di stasiun 2 nilai pH 7,8. Nilai tersebut didapatkan dalam 3 kali pengulanangan pengambilan sampel. Perairan pantai Pulau

Serangan memiliki pH yang normal dan baik untuk kehidupan epifauna yang dimana sesuai dengan kategori kisaran pH perairan menurut Pratiwi (2010) bahwa pH air laut yang ideal untuk kehidupan organisme akuatik tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 9. pH merupakan parameter kualitas air yang penting karena sebagai parameter kualitas air yang mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan air.

Gambar 5. Grafik Pengukuran pH

-

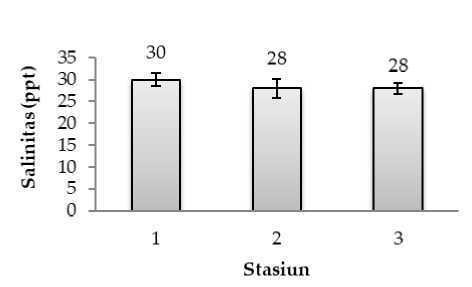

3.5.3. Salinitas

Hasil pengukuran salinitas di ketiga stasiun yang diperoleh selama tiga minggu pengambilan, memiliki kisaran nilai 28–30 ppt (Gambar 6). Nilai pengukuran salinitas tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu sebesar 30 ppt sedangkan pada stasiun 2 dan stasiun 3 memiliki nilai salinitas yang sama yaitu 28 ppt. Nilai salinitas stasiun 1 sesuai dengan pernyataan Maula dkk. (2016), bahwa salinitas di perairan pantai lebih rendah dibandingkan dengan laut lepas yang berkisar antara 33 ppt sampai 38 ppt, karena di perairan pantai terdapat pengenceran dari aliran sungai ke laut.

Gambar 6. Grafik Pengukuran Salinitas

Stasiun 2 dan stasiun 3 memiliki area yang berbeda yaitu area jarang aktivitas dan berlumpur

yang merupakan daerah estuari memiliki nilai salinitas 28 ppt dan sesuai dengan pernyataan Sinyo dan Idris (2013) variasi salinitas yang mampu mendukung kehidupan orgnisme perairan khususnya epifauna adalah 27-34 ppt. Secara umum toleransi salinitas optimum untuk kehidupan lamun berkisar antara 10-40 ppt (Handayani dkk., 2016) dan kisaran salinitas yang mendukung kehidupan organisme kelompok epifauna yaitu 15-35 ppt.

-

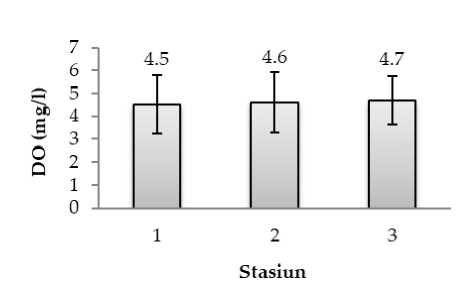

3.5.4. DO (Oksigen terlarut)

Hasil pengukuran DO di ketiga stasiun yang diperoleh dari tiga minggu pengambilan memiliki kisaran nilai antara 4,5–4,7 mg/l (Gambar 7). Nilai pengukuran DO berbeda-beda di setiap stasiun dikarenakan pada saat pengambilan sampel cuaca berubah-ubah. Nilai DO tertinggi terdapat pada stasiun 3 yaitu 4,7 mg/l, sedangkan nilai DO terendah terdapat pada Stasiun 1 yaitu 4,5 mg/l.

Gambar 7. Grafik Pengukuran DO

Menurut Ridwan et al. (2016) perairan yang diperuntukkan bagi kehidupan biota seperti kelompok makrozoobentos yaitu minimum 5 mg/l karena akan mengakibatkan efek yang kurang menguntungkan bagi semua organisme akuatik. Perairan pantai Pulau Serangan dapat dikategorikan normal dan sesuai untuk kehidupan epifauna sehingga apabila kelimpahan dan keanekaragaman epifauna tinggi, merupakan kesesuaian dengan kualitas perairan.

Epifauna yang mendominasi di Pulau Serangan ialah Clibanarius taeniatus, Calcinus laevimanus dan Coenobita sp. Nilai kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 1 sebesar 25,1 ind/m2 dan nilai kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 2 yaitu

19,1 ind/m2. Tingkat keanekaragamannya termasuk dalam kategori sedang pada stasiun 1 dan 2, sedangkan pada stasiun 3 tergolong rendah. Parameter kualitas air di Pulau Serangan masih tergolong normal dan layak untuk kehidupan epifauna dan biota laut lainnya.

Ucapan terimakasih

Terimakasih kepada PT. BTID (Bali Turtle Island Development) selaku pengelola pantai Pulau Serangan yang telah memberikan ijin dan kebebasan dalam melaksanakan penelitian serta kepada teman-teman yang ikut membantu pengambilan data penelitian.

Daftar Pustaka

Agusta, O. (2012). Kebiasaan Makan Teripang (Echinodermata: Holothuriidae) Di Perairan Pantai Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Management of Aquatic Resources Journal, 1(1), 51-58.

Alfin, E. (2014). Kelimpahan Makrozoobentos di Perairan Situ Pamulang. Al-Kauniyah: Jurnal Biologi, 7(2), 69-73.

Alimuddin, K., Nur, F., & Latif, U. T. A. (2017).

Keanekaragaman Makrozoobentos Epifauna Pada Perairan Pulau Lae-Lae Makassar. Celeber Biodiversitas: Jurnal Sains& Pendidikan Biologi, 1(1).

Ernawati, N. M., & Dewi, A. P. W. K. (2016). Kajian Kesesuaian Kualitas Air Untuk Pengembangan Keramba Jaring Apung Di Pulau Serangan, Bali. Ecotrophic: Journal of Environmental Science, 10(1), 75-80.

Fachrul, M. F. (2007). Metode sampling bioekologi. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Firmandana, T. C. (2014). Kelimpahan Bulu Babi (Sea Urchin) Pada Ekosistem Karang Dan Lamun Di Perairan Pantai Sundak, yogyakarta. Management of Aquatic Resources Journal, 3(4), 41-50.

Fitriana, Y. R. (2006). Diversity and abundance of macrozoobenthos in mangrove rehabilitation forest in great garden forest Ngurah Rai Bali. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 7(1), 67-72.

Handayani, D. R., Armid, & Emiyarti. (2016). Hubungan Kandungan Nutrien Dalam Substrat Terhadap

Kepadatan Lamun di Perairan Desa Lalowaru Kecamatan Moramo Utara. Jurnal Sapa Laut (Jurnal Ilmu Kelautan), 1(2), 42-53.

Hasniar, H., Litaay, M., & Priosambodo, D. (2013).

Biodiversitas Gastropoda di Padang Lamun Perairan Mara Bombang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Totani (Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan), 23(3), 127136.

Iswanti, C., Ngabekti, S., & Martuti, N. K. T. (2012). Distribusi dan Keanekaragaman Jenis

Makrozoobentos di Sungai Damar Desa Weleri

Kabupaten Kendal. Unnes Journal of Life Science, 1(2), 86-91.

Maula, Z., Purnawan, S., & Sarong, M. A. (2016).

Keanekaragaman Gastropoda dan Bivalvia Bedasarkan Karateristik Sedimen Daerah Intertidal Kawasan Pantai Ujong Pancu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah, 1(1), 124-134.

Mulki, A. B. R., Suryono, C. A., & Suprijanto, J. (2014). Variasi Ukuran Kerang Darah (Anadara granosa) di Perairan Pesisir Kecamatan Genuk Kota Semarang. Diponegoro Journal of Marine Research, 3(2), 122-131.

Odum, E. P., (1993). Fundamentals of Ecology – 3rd Ed. Dalam Samingan, T., (Terj.) Dasar-Dasar Ekologi Edisi ke III. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Gadjah Mada Press. (Buku asli diterbitkan 1971).

Pratiwi, R. (2010). Asosiasi Krustasea di ekosistem padang lamun perairan Teluk Lampung. ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences, 15(2), 66-76.

Primayanti, N. W., Nuraeni, R., & Fitriawan, R. A. (2016). Analisis Framing Berita Reklamasi Teluk Benoa pada Harian Kompas and Bali Post Edisi Juni 2013– Desember 2014. Jurnal Sosioteknologi, 15(1), 68-85.

Purnomo, H. K., Yusniawati, Y., Putrika, A., Handayani, W., & Yasman. (2017). Keanekaragaman spesies lamun pada beberapa ekosistem padang lamun di Kawasan Taman Nasional Bali Barat. Dalam Prosiding Seminar Nasional

Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Depok, Indonesia, 28 Januari 2017 (pp. 236-240).

Setiawan, D. (2009). Studi komunitas makrozoobenthos di perairan hilir Sungai Lematang sekitar daerah pasar bawah Kabupaten Lahat. Jurnal Penelitian Sains, 9(1214), 67-72.

Sidik, R. Y., Dewiyanti, I., & Octavina, C. (2016). Struktur Komunitas Makrozoobentos Dibeberapa Muara Sungai Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah, 1(2), 287-296.

Sinyo, Y., & Idris, J. (2013). Studi Kepadatan dan

Keanekaragaman Jenis Organisme Bentos pada Daerah Padang Lamun di Perairan Pantai Kelurahan Kastela Kecamatan Pulau Ternate. Jurnal Bioedukasi, 2(1), 154-162.

Sukmiwati, M., Salmah, S., Ibrahim, S., Handayani, D., & Purwati, P. (2012). Keanekaragaman Teripang (Holothuroidea) di Perairan Bagian Timur Pantai Natuna Kepulauan Riau. Jurnal Natur Indonesia, 14(1), 131-137.

Tebaiy, S., Yulianda, F., & Muchsin, I. (2017). Struktur komunitas ikan pada habitat lamun di Teluk Youtefa Jayapura Papua. Jurnal Iktiologi Indonesia, 14(1), 49-65.

Wicaksono, S. G., Widianingsih, & Hartati, S. T. (2012). Struktur Vegetasi dan Kerapatan Jenis Lamun di Perairan Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Journal of Marine Research, 1(2), 1-7.

© 2020 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 6: 59-66 (2020)

Discussion and feedback