Liberalisasi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi: Belajar dari Krisis Ekonomi Indonesia

on

JEKT ♦ 9 [2] : 126 - 134

ISSN : 2301 - 8968

Liberalisasi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi: Belajar dari Krisis Ekonomi Indonesia

Albertus Girik Allo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB) Universitas Papua albertusgirikallo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan antara liberalisasi sektor keuangan terhadap perekonomian di Indonesia dan bagaimana guncangan yang diakibatkan oleh krisis berpengaruh terhadap sektor keuangan. Pendekatan data yang digunakan adalah data time series dengan periode 1980-2013 yang bersumber dari World Bank dan metode estimasi data menggunakanVektor Error Correction Model (VECM). Hasil analisis menunjukkan bahwa guncangan yang terjadi pada PDB akan menyebabkan perubahan pada sektor keuangan, terutama persentase kreditdomestik untuk sektor swasta terhadap PDB. Selain itu, variabel krisis dan kredit domestik untuk sektor swastamenunjukkan hubungan bi-directional causality.

Kata kunci: pembangunan ekonomi, liberalisasi keuangan, Produk Domestik Bruto/PDB, krisis ekonomi Vektor Error Correction Model VECM).

Financial Liberalization and Economic Development: Evidence from the Indonesian Economic Crisis

ABSTRACT

The purpose of this study to see how the relationship between the liberalization of the financial sector to the economy in Indonesia and how the shocks caused by the crisis affect the financial sector. The approach using the time series data set with time periode 1980-2013 were sourced from World Bank and Vector Error Correction Model (VECM) as a method of estimation. The results showed that the shocks that occurred in GDP will cause changes in the financial sector, especially percentagedomestic credit to private sector in GDP. In addition, variable crisis and percentage domestic credit to private sector in GDP shows bi-directional causality.

Keywords: economy development, financial liberalization, Gross Domestic Product/GDP, economic crisis, Vektor Error Correction Model VECM)

PENDAHULUAN

Hasil berbagai riset sebelumnya menunjukkan bahwa peranan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, dimana sektor keuangan memiliki peranan penting dalam peningkatan produktivitas dan perekonomian suatu negara (King dan Levine, 1993; Arestis dan Demetriades, 1997; Esso, 2009; Hassan et al., 2011; Samargandi et al., 2013; Caporale et al., 2014). Sisi lainnya menunjukkan bahwa peranan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat kecil dan bukan merupakan faktor penting (Lucas, 1988; Mohamed, 2008).

Dampak dari liberalisasi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung karakteristik dari negara tersebut (Broner dan Ventura, 2011).Berbagai

riset menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki lembaga keuangan yang kuat, pasar keuangan domestik yang lebih maju dan initial income yang tinggi menyebabkan aliran modal yang masuk lebih besar dibandingkan dengan negara lain (Bekaert et al., 2005; Alfaro et al., 2008; Papaioannou, 2009). Namun, hasil riset lain menunjukkan bahwa liberalisasi sektor keuangan pada negara-negara berkembang tidak menyebabkan adanya aliran investasi, pertumbuhan ekonomi atau aliran modal masuk (Bonfiglioli, 2008). Selain itu, liberalisasi sektor keuangan akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro di negara berkembang (Broner dan Rigobon, 2006).

Pada tahun 1997, Asia mengalami krisis perbankan (disebut juga: Asian finansial crisis) yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: puncak dari kredit

bermasalah, kepanikan masyarakat, lemahnya lembaga keuangan, moral hazard dan overinvestment (Krugman, 1999; Chang, 2000). Thailand dan Indonesia merupakan dua negara ASEAN yang mengalami dampak yang sangat besar dengan adanya krisis finansial di Asia. Kedua negara tersebut mendapat paket bailout dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi masalah tersebut. Jika dibandingkan dengan krisis finansial yang terjadi secara global (disebut juga: global financial crisis) tahun 2008 yang disebabkan oleh inovasi yang cepat dalam produk keuangan seperti praktek sekuritisasi dan “credit default swap” (Raz et al., 2012), maka dapat dikatakan bahwa kawasan Asia lebih baik dalam menghadapi krisis ini dibandingkan dengan krisis finansial kawasan Asia tahun 1997 (Park et al., 2013). Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kondisi fundamental ekonomi (foreign exchange rate, real exchange rate appreciation, kredit domestik, precise real GDP growth, the current account, inflasi, dan ekspor) yang lebih baik dalam menghadapi krisis finansial global; kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pada saat kiris lebih efektif.

Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN merumuskan arah kebijakan ekonomi yang disebut dengan ASEAN Economic Community/AEC atau Masyarakat Ekononomi ASEAN. Kesepakatan tersebut dibuat tahun 2003 dan diimplementasikan pada Desember 2015. Kebijakan ekonomi dalam AEC/MEA meliputi aliran barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Salah satu aliran jasa yang diatur dalam blueprint AEC adalah sektor jasa keuangan, karena liberalisasi keuangan merupakan bagian integral dari liberaliasi ekonomi.

Liberalisasi sektor keuangan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983, yang menyebabkan Indonesia sebagai salah satu tujuan dari investor asing. Liberalisasi pada sektor ini semakin kuat pada saat krisis ekonomi tahun 1988. Dampak dari liberalisasi ini dapat dilihat pada beberapa indikator, misalnya: tingkat inflasi, tingkat suku buku, dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Krisis perbankkan yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan Indonesia harus melakukan pinjaman kepada International Monetary Fund (IMF) karena investor asing tidak dapat memberikan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang ke Indonesia. Hal ini kemudian diikuti oleh beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang menyebabkan sektor keuangan mengalami restrukturisasi. Restrukturisasi ini kemudian menyebabkan campur tangan pemerintah pada sektor keuangan semakin rendah dan menyerahkan kepada

pasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat melihat hubungan antara liberalisasi sektor keuangan terhadap perekonomian di Indonesia dan bagaimana guncangan yang diakibatkan oleh krisis berpengaruh terhadap sektor keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dengan periode 1980-2013 untuk kasus di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam membangun kebijakan sektor keuangan di Indonesia dalam menghadapi MEA.

DATA DAN METODOLOGI

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada periode 1980-2013 untuk melihat dampak liberalisasi keuangan terhadap perekonomian Indonesia. Jumlah data yang digunakan adalah 34 tahun yang bersifat time-series. Sumber data pada periode tersebut diperoleh dari World Bank.

Metode Estimasi

Hubungan antara sektor keuangan dengan perekonomian suatu negara akan dianalisis dengan menggunakan data time series. Namun data time series memiliki beberapa kelemahan, yaitu: kemungkinan adanya spurious regression (regresi linier yang dibentuk dari peubah-peubah nonstasioer yang tidak berkorelasi), adanya kointegrasi antara series, adanya kausalitas antara variabel sektor keuangan dan perekonomian. Untuk menghasilkan hasil estimasi yang baik, maka ketiga masalah diatas harus diperhatikan dengan baik.

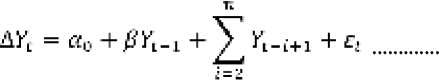

Uji akar-akar unit juga disebut dengan uji stasioneritas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data yang dimiliki merupakan data yang stasioner atau tidak. Data yang dikatakan stasioner apabila nilai mean, variance, dan covariance konstant sepanjang waktu (Gujarati dan Porter, 2012). Data yang tidak stasioner akan menyebabkan terjadinya kondisi spurious regression. Kondisi ini akan menyebabkan hasil penafsiran dari hubungan ini akan tidak benar walaupun nilai R-square (R2) dan t-statistik besar dan signifikan. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk melakukan uji akar-akar unit adalah uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hipotesis nol (H0) adalah terdapat akar unit () dan hipotesis alternative (H1) adalah tidak terdapat akar unit (). Model dari analisis ini adalah:

(1)

Jika nilai ADF-test statistic hitung lebih besar dari Mackinnon Critical Value maka hipotesis nol diterima, artinya mengandung satu akar unit. Sehingga perlu dilakukan stasioneritas dengan proses difreensiasi. Setelah data stasioner diperoleh maka perlu dicari lag yang optimum. Untuk menentukan nilai lag yang optimum maka digunakan kriteria Akaike Information Criteria (AIC) dan Schwarz Criteria (SC) (Gujarati dan Porter, 2012).

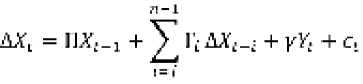

2. Uji Kointegrasi Johansen (Johansen Cointegration Test

Uji kointegrasi digunakan untuk melihat apakah dua seri waktu yang tidak stasioner dalam jangka panjang akan bergerak kearah ekuilibirium dan diferensiasi diantara kedua seri tersebut akan konstant. Pendekatan yang digunakan untuk melihat koentegarsi antara sektor keuangan dan perekonomian suatu negara digunakan pendekatan vector autoregressions (VAR) Johansen. Model dari persamaan ini adalah:

Xt = Λ<Xι-ι + j!jX1-j + " + ∣‰Xl-tc + K^ + Q

(2)

Tabel 1. Penjelasan Variabel Pengamatan

|

Variabel |

Satuan |

Pengertian |

|

GDP Real per capita |

US$ |

GDP Real per capita merupakan penjumlahan dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi pada suatu negara dalam jangka waktu setahun dibagi dengan jumlah penduduk yang ada pada negara tersebut pada tahun yang sama. |

|

Tingkat pertumbuhan dari GDP (Growth GDP) |

US$ |

Besarnya pertumbuhan GDP dalam satu periode tertentu. |

|

Persentase kredit domestik untuk sektor swasta terhadap GDP (CPS) |

% |

Kredit domestik untuk sektor swasta mengacu kepada sumberdaya finansial pada lembaga keuangan yang diberikan kepada sektor swasta, dalam bentuk pinjaman, dan lainnya. Perhitungan dalam penelitian ini adalah rasio antara besarnya sumberdaya yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak swasta terhadap GDP. |

|

Foreign Direct Investment (FDI) |

US$ |

Foreign Direct Investment merupakan besarnya nilai investasi yang berasal dari luar negari, misalnya yang berasal dari investor. |

|

Krisis (CRS) |

Dummy 1 jika tahun setelah krisis ekonomi Variabledan 0 jika tahun sebelum krisis ekonomi. Periode yang digunakan adalah periode liberalisasi sektor keuangan. | |

Model first difference dari model di atas adalah:

(3)

Kausalitas Granger. Model umum dari hubungan tersebut sebagai berikut:

(4)

IE

(5)

Dimana: adalah vector variabel endogen; adalah parameter matriks; adalah d-vektor dari deterministic variable; adalah vector innovations; adalah matriks identitas

Jika tidak terdapat kointegrasi, maka akan digunakan model unrestricted VAR. Namun, jika terdapat hubungan kointegrasi antara kedua seri tersebut maka digunakan Vector Errror Correction Model (VECM).

H2 TIJ

X1 =∑ylx.-l+2∖rl-i + ⅛.......................... (6)

!=L !=L

Hipotesis nol adalah kedua variabel (X dan Y) memiliki tidak hubungan, jika nilai F hitung > F tabel. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah variabel (X dan Y) memiliki hubungan, jika nilai F hitung < F tabel. Besar kecilnya hubungan dapat dilihat dari pada level signifikansi penerimaan hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kausalitas digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel atau peubah dalam suatu model. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa apakah varaibel sektor keuangan berpengaruh terhadap perekonomian atau sebaliknya. Hubungan ini dapat diuji dengan menggunakan uji

Perkembangan Sektor Keuangan dan Krisis di Indonesia

Liberalisasi sektor keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, dimana pada saat itu terjadi penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan laju inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi

semakin menurun tajam serta neraca pembayaran yang cukup besar. Kondisi ini disebabkan karena sebelum periode tersebut, pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh sektor migas sedangkan sektor lain kurang menjadi perhatian. Kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah saat itu adalah kebijakan PAKJUN 83 (Paket Kebijakan 1 Juni 1983). Paket ini berisikan deregulasi sektor perbankan yang berkaitan dengan perkreditan dan pengerahan dana. Inti dari kebijakan deregulasi sektor perbankan, yaitu: (1) kebebasan pada bank pemerintah untuk menetapkan suku bunga deposito; dan (2) ketentuan pagu kredit (BI, 2015).

Pada tahun 1987, kondisi perekonomian Indonesia masih mengalami guncangan akibat ketidakstabilan harga minyak dunia sehingga menyebabkan defisit neraca pembayaran dan penerimaan. Selain itu, spekulasi di pasar valuta asing menyebabkan ketidaksabilan sektor moneter. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I. Inti dari kebijakan ini adalah menaikkan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI), fasiltias diskonto, dan tingkat rediskonto (gadai ulang) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Paket kebijakan ini ternyata mampu memberikan signal positif bagi perekonomian Indonesia. Untuk menjaga kestabilan tersebut, kemudian pada tahun 1988 dikeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi di Bidang Moneter, Keuangan dan Perbankan (Pakto 1988). Inti dari Pakto 1988 adalah memberikan kemudahan pendirian bank baru dan pembukaan kantor cabang dan pengembangan pasar modal. Akibat dari Pakto 1988, maka terjadi peningkatan jumlah bank yang signifikan hingga tahun 1997.

Pada tahun 1997, infrastruktur industri perbankan mengalami pelemahan yang mengakibatkan pasar keuangan di Asia bergejolak. Akibatnya, nilai tukar mata uang di negara-negara Asia mengalami pelemahan dan perekonomian di kawasan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk menuntaskan krisis yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan sektor keuangan di Indonesia semakin mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan perjanjian dengan IMF. Namun, dengan pengetatan likuiditas yang disarankan oleh IMF menyebabkan kondisi sektor keuangan Indonesia semakin terpuruk (Widyastuti dan Armanto, 2013). Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan tujuan untuk memelihara kestabilan rupiah, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat

Tabel 2. Perkembangan Liberalisasi Sektor Keuangan di Indonesia

|

Periode |

Perubahan Lingkungan Eksternal |

Arah Kebijakan Pemerintah |

|

19741981 |

Harga minyak meningkat, harga komoditi yang bukan minyak mengalami peningkatan |

|

|

19821988 |

Penurunan harga minyak |

|

|

19881997 |

Harga minyak belum menentu, penurunan harga komoditas dalam negeri, negara berkembang semakin kompetitif |

|

1997- Krisis ekonomi di - Perbaikan kondisi

2008 Asia makroekonomi

- Trade liberalization, menghilangkan hambatan tariff

- Perbaikan pada sektor keuangan (misl: perbaikan pada regulasi FDI).

|

2008- Krisis keuangan |

- Liberalisasi sektor keuangan |

|

2015 global, harga |

pada tingkat ASEAN |

|

minyak cenderung |

- Menghilangkan hambatan |

|

mengalami |

tariff untuk beberapa komoditi |

|

peningkatan, |

pada tingkat ASEAN |

|

kerjasama MEA |

- Mobilitas tenaga kerja terampil |

Sumber: Widodo (2008); Simorangkir dan Adamanti (2010); Widyastuti dan Armanto (2013); BI (2015).

terhadap sektor keuangan.

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 dan puncaknya pada tahun 2008 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan hingga mencapai 5,2% (tahun 1997), 3,0% (tahun 2008), dan 0,6% (tahun 2009) (Simorangkir dan Adamanti, 2010). Stimulus moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis keuangan tersebut adalah dengan mengurangi policy rate-nya (misalnya: penurunan BI rate).

Sektor Keuangan dan Output Riil (GDP : Analisis Causality Time-Series di Indoensia

Untuk melihat keterkaitan antara sektor keuangan

Tabel 3. Hasil Analisis Augmented Dickey-Fuller (ADF)

|

Level |

First Difference |

Kesimpulan | |

|

GDP t-statistic |

-0,494380 |

-4,244273*** |

Stasioner pada |

|

Nilai Kritis 1% |

-3,646342 |

-3,653730 |

First Difference |

|

CPS t-statistic |

-2,098102 |

-4,479831*** |

Stasioner pada |

|

Nilai Kritis 1% |

-3,653730 |

-3,653730 |

First Difference |

|

FDI t-statistic |

-2,809504* |

-8,693586*** |

Stasioner pada |

|

Nilai Kritis 1% |

-3,646342 |

-3,653730 |

level |

dan perkembangan ekonomi Indonesia maka perlu dilakukan beberapa uji, yaitu: (1) Uji Akar-akar Unit; (2) Uji Kointegrasi Johansen; dan (3) Uji Kausalitas Granger. Kombinasi antara Uji Akar-akar Unit dan Uji kointegrasi Johansen akan menentukan model estimasi time series yang akan digunakan apakah menggunakan model unrestricted VAR, restricted VAR atau sering disebut Vector Error Correction Model (VECM) dan structural VAR atau disebut SVAR (Juanda dan Junaidi, 2012).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel GDP dan CPS tidak stasioner pada tingkat level, sedangkan variabel FDI stasioner berdasarkan nilai kritis MacKinnon. Dengan demikian, variabel GDP dan CPS perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan first difference (ordo 1). Tabel 3 memberikan informasi bahwa semua variabel telah stasioner pada first difference dan signifikan pada level 1%. Kondisi ini menggambarkan bahwa variabel GDP, CPS, dan FDI adalah data deret waktu dengan derajat integrasi 1 (satu) atau I(1). Tahap selanjutnya adalah penentuan lag optimum dengan menggunakan VAR in difference.

Hasil analisis menunjukkan bahwa lag maksimum dari penelitian ini adalah 7 (tujuh). Berdasarkan 5 (lima) kriteria yang digunakan (sequential modified likelihood ratio/LR, Akaike Information Criterion/ AIC, Final Prediction Error/FPE, Schwarz/SC, dan Hannan-Quinn/HQ) bahwa kandidat lag optimal adalah lag 1 dan lag 7. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan nilai Adj. R-Square pada masing-masing lag. Dengan demikian, lag optimum yang akan digunakan adalah lag 1 karena memberikan nilai Adj. R-Square yang paling tinggi (-0,03) dibandingkan lag 7 (-0,77). 2. Uji Kointegrasi Johansen

Variabel GDP, CPS dan FDI memiliki tiga kemungkinan kointegrasi, yaitu: (1) GDP terkointegrasi secara bersama dengan CPS dan FDI; (2) GDP terkointegrasi dengan CPS saja; dan (3) GDP terkointegrasi dengan FDI saja. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan trace statistic dan max-eigen statistic dengan nilai kritis 5%, maka

Tabel 4. Hasil analisis uji kointegrasi dengan menggunakan Johansen Cointegrasion Test

|

Hypothesized No. of CE s) |

Eigenvalue |

TraceStatistic |

Max-EigenStatistic |

|

None |

0,511760 |

45,93486* |

22,22539* |

|

At most 1 |

0,392043 |

23,70947* |

15,42717* |

|

At most 2 |

0,234458 |

8,282299* |

8,282299* |

Keterangan: * test statistic (level 5%);

diperoleh bahwa terdapat 3 (tiga) kemungkinan kointegrasi antara variabel GDP dengan variabel CPS dan FDI. Kondisi ini mempelihatkan bahwa setiap variabel dalam jangka panjang cenderung menuju keseimbangan.

Berdasarkan pada uji akar-akar unit dan uji kointegrasi Johansen, dimana variabel GDP, CPS dan FDI tidak stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi diantara variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa spesifikasi VECM lebih cocok digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel keuangan (financial) dengan perkembangan ekonomi (PDRB). Model VECM digunakan karena adanya koreksi secara bertahap melalui penyesuaian jangka pendek terhadap deviasi dari long run equilibrium model.

Teorema Granger menyatakan bahwa sebuah regresi kointegrasi pasti mempunyai representasi error correction model (Juanda dan Junaidi, 2012). Implikasi dari teorema ini terhadap analisis VECM adalah bahwa model VECM akan mengandung informasi mengenai perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka pajang. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel GDP memiliki hubungan searah yang kuat (signifikan pada level 1%) terhadap variabel CPS, namun lemah dengan variabel FDI (signifikan pada level 20%). Selain itu, hubungan antara varaibel CPS dan FDI adalah searah dengan taraf signifikansi 5%.

Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia yang cenderung mendorong sektor riil untuk meningkatkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan sektor keuangan dengan beberapa indikator, yaitu: pemanfaatan kredit oleh sektor swasta dan mendorong adanya aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia.

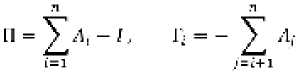

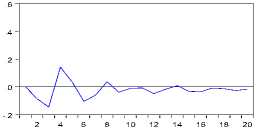

Impulse respon function digunakan untuk melihat respon suatu peubah akibat suatu guncangan yang terjadi pada suatu periode apakah makin lama akan menghilang atau menuju ke titik keseimbangan (convergence) atau kembali ke keseimbangan sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika GDP mengalami guncangan, maka CPS dan FDI akan merespon dengan penurunan. Recovery dari masing-

Gambar 1. Hasil Analisis Impulse Respon Function

Response to Cholesky One S.D. Innovations

Response of F_LOGGD P to F_LOGGDP

Response of F_LOGGD P to F_LOGCPS

Response of F_LOGGDP to F_LOGFDI

. 25

. 2

. 15

. 1

. 5

.

-. 5

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

.1

. 8

. 6

. 4

. 2 .

Response of F_LOGCPS to F_LOGFDI

.1

. 8

. 6

. 4

. 2 .

Response of F_LOGCPS to F_LOGGDP

.1

. 8

. 6

. 4

. 2 .

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

Response of F_LOGCPS to F_LOGCPS

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

Response of F_LOGFDI to F_LOGGDP

Response of F_LOGFDI to F_LOGCPS

Response of F_LOGFDI to F_LOGFDI

4 6 8 1 12 14 16 18 2

8

246

1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

masing variabel untuk menuju ke titik keseimbangan berbeda-beda, dimana untuk CPS selama 4 (empat) tahun dan FDI selama 7 (tujuh) tahun.

Variance decomposition digunakan untuk melihat kontribusi variabel suatu variabel terhadap variasi variabel lainnya dalam periode intermediate. Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber penting dari variasi GDP adalah guncangan dari GDP itu sendiri, sedangkan guncangan yang diakibatkan oleh variabel CPS dan FDI sangat kecil pengaruhnya. Sedangkan variasi pada CPS disebabkan oleh guncangan yang bersumber dari GDP dan CPS, dimana guncangan dari GDP memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan CPS itu sendiri. Untuk variasi FDI, pada awal periode guncangan pada FDI lebih disebabkan kondisi FDI itu sendiri dan GDP yang menyumbang kurang dari 30 persen hingga periode ke-7 (tujuh). Setelah periode tersebut, variasi FDI disebabkan oleh GDP, CPS dan FDI itu sendiri secara merata, dimana pada tahun ke-17 variasi dari FDI lebih besar disebabkan oleh CPS.

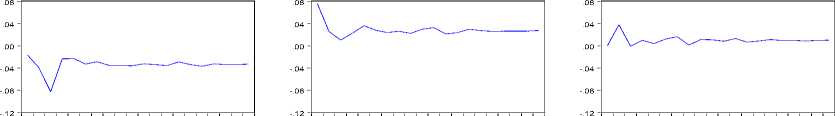

Hasil estimasi dengan VECM menunjukkan bahwa variabel GDP (t-1) dan CPS (t-1) berpengaruh negatif terhadap GDP namun secara statistik tidak signifikan, sedangkan FDI (t-1) berpengaruh positif (tidak signifikan). Untuk variabel CPS dan FDI dipengaruhi oleh GDP (t-1) dengan nilai positif (signifikan), CPS (t-1) dengan nilai negatif (signifikan), dan FDI (t-1) dengan nilai negatif (tidak signifikan), namun bersarnya dampak dari masing-masing variabel penjelas adalah berbeda.

Tabel 5. Hasil estimasi dengan VECM

|

Error Correction: |

Log GDP |

Log CPS |

Log FDI |

|

Log GDP (t-1) |

-0,241576 |

3,184442*** |

94,9977** |

|

[-1,06626] |

[ 4,37312] |

[ 2,55302] | |

|

Log CPS (t-1) |

-0,056688 |

-0,2545** |

-10,99783* |

|

[-1,67947] |

[-2,34594] |

[-1,98389] | |

|

Log FDI (t-1) |

0,001013 |

-0,006561 |

-0,043129 |

|

[ 0,69801] |

[-1,40668] |

[-0,18097] | |

|

C |

0,000809 |

0,000723 |

0,013403 |

|

[ 0,22681] |

[ 0,06303] |

[ 0,02287] | |

|

R-squared |

0,199758 |

0,717114 |

0,692137 |

|

Adj. R-squared |

0,076643 |

0,673594 |

0,644773 |

|

F-statistic |

1,622539 |

16,47749 |

14,61327 |

Keterangan: nilai dalam kurung menunjukkan t-hitung

Hubungan Krisis dan Liberalisasi Keuangan: Analisis Causality Time-Series di Indoensia

Keterkaitan antara krisis dan liberalisasi keuangan pada berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua aspek ini memiliki 2 (dua) jenis hubungan, yaitu: (1) hubungan searah (krisis mempengaruhi liberalisasi keuangan atau sebaliknya liberalisasi keuangan menyebabkan krisis); dan (2) hubungan dua arah atau bi-directional causality (kisis mempengaruhi liberalisasi keuangan dan sebaliknya liberalisasi keuangan menyebabkan krisis). Untuk melihat hubungan tersebut dengan menggunakan data time series di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa uji yang hasilnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Hasil uji Akar-akar Unit Unit Root Tests)

Hasil analisis menunjukkan bawah variabel krisis dan variabel FDI memiliki data yang stasioner pada

Tabel 6. Hasil Analisis Augmented Dickey-Fuller(ADF)

|

Level |

First Difference |

Kesimpulan | |

|

CRS |

t-statistic -3,035822** |

-5,477226*** |

Stasioner |

|

Nilai Kritis 1% -3,646342 |

-3,653730 |

pada level | |

|

CPS |

t-statistic -2,098102 |

-4,479831*** |

Stasioner |

|

Nilai Kritis 1% -3,653730 |

-3,653730 |

pada First Difference | |

|

FDI |

t-statistic -2,809504* |

-8,693586*** |

Stasioner |

|

Nilai Kritis 1% -3,646342 |

-3,653730 |

pada level |

Tabel 7. Hasil Uji Kointegrasi Johansen

|

Hypothesized No. of CE s) |

Eigenvalue |

TraceStatistic |

Max-EigenStatistic |

|

None |

0,648307 |

41,50295* |

30,30490* |

|

At most 1 |

0,215852 |

11,19805 |

7,051568 |

|

At most 2 |

0,133230 |

4,146482* |

4,146482* |

Keterangan: * test statistic (level 5%);

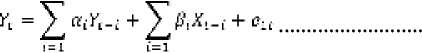

Gambar 2. Hasil Analisis Impulse Respon Function

Response of F_KRISIS to F_KRISIS .6

.4 .2 .

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

Response to Cholesky One S.D. Innovations

Response of F_KRISIS to F_LOGCPS

Response of F_KRISIS to F_LOGFD I

-.2

Response of F_LOGCPS to F_KRISIS

Response of F_LOGC PS to F_LOGCPS

Response of F_LOGCPS to F_LOGFD I

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

Response of F_LOGFDI to F_KRISIS

Response of F_LOGFD I to F_LOGC PS

Response of F_LOGFD I to F_LOGFD I

8

1 12 14 16 18 2

246

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

2 4 6 8 1 12 14 16 18 2

tingkat level sedangkan CPS pada first difference. Dengan melakukan pengujian pada tingkat first difference untuk variabel krisis dan FDI, maka tingkat signifikansi dari kestasioneran data pada dua variabel tersebut meningkat menjadi 1%. Setelah mengetahui kestasioneran data, maka kita dapat menentukan pangjang lag maksimum dan lag optimum dari hubungan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa lag maksimum dari hubungan tersebut adalah 5 (lima) dengan lag optimum sebesar 3 (tiga).

Hasil uji akar-akar unit untuk menentukan stasioneritas data dan lag optimum berguna untuk uji kointegrasi Johansen. Hasil uji kointegrasi Johansen mengindikasikan terdapat 1 (satu) jenis kointegrasi pada level 5% untuk hubungan antara krisis dengan variabel CPS dan FDI.

-

3. Hasil Granger Causality

Berdasarkan hasil uji akar-akar unit dan uji kointegrasi Johansen maka dapat disimpulkan bahwa model yang cocok digunakan dalam mengestimasi

hubungan antara variabel krisis dengan variabel liberalisasi keuangan (CPS dan FDI) adalah VECM. Hasil uji Granger Causality menunjukkan bahwa variabel krisis dan CPS memiliki hubungan bidirectional causality.

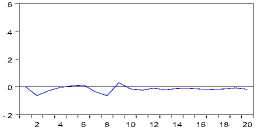

Dalam rentang waktu 1980-2013, Indonesia telah mengalami krisis finansial sebanyak 4 (empat) kali yaitu periode 1982/1983, 1988/1989, 1997/1998, dan 2007/2008. Pada setiap krisis, Bank Indonesia dan pemerintah mengambil kebijakan yang mendorong sektor keuangan untuk mengikuti mekanisme pasar. Kebijakan ini dalam jangka pendek dapat mengatasi krisis yang terjadi, namun dalam jangka panjang liberalisasi sektor keuangan akan menyebabkan guncangan pada sektor tersebut yang kemudian akan memicu terjadinya krisis. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji impulse respon function dan variance decomposition.

Hasil uji impulse respon function menunjukkan bahwa jika terjadi krisis, maka CPS dan FDI akan merespon dengan penurunan yang kemudian diikuti oleh peningkatan. Fluktuasi ini terus berlanjut hingga periode 20 (duapuluh) tahun, namun cenderung

Tabel 8. Hasil estimasi dengan VECM

|

Error Correction: |

CRS |

Log CPS |

Log FDI |

|

CRS (t-1) |

0,761788* |

0,132888 |

5,063051* |

|

[ 1,72985] |

[ 1,62977] |

[ 1,72542] | |

|

CRS (t-2) |

0,38892 |

0,020411 |

2,860813 |

|

[ 1,16385] |

[ 0,32989] |

[ 1,28480] | |

|

Krisis (t-3) |

0,226996 |

0,053564 |

1,486024 |

|

[ 0,97079] |

[ 1,23722] |

[ 0,95376] | |

|

Log CPS (t-1) |

0,431704 |

-0,58297** |

4,713472 |

|

[ 0,35905] |

[-2,61865] |

[ 0,58832] | |

|

Log CPS (t-2) |

-1,243831 |

-0,49983** |

-2,63374 |

|

[-1,23772] |

[-2,68627] |

[-0,39332] | |

|

Log CPS (t-3) |

0,831777 |

-0,40828** |

-24,104*** |

|

[ 0,97962] |

[-2,59699] |

[-4,26037] | |

|

Log FDI (t-1) |

-0,005183 |

0,018185*** |

-1,14343*** |

|

[-0,18628] |

[ 3,52971] |

[-6,16721] | |

|

Log FDI (t-2) |

-0,007524 |

0,016719 |

-0,83651** |

|

[-0,16391] |

[ 1,96708]** |

[-2,73469] | |

|

Log FDI (t-3) |

0,018885 |

0,008551 |

-0,28821 |

|

[ 0,59820] |

[ 1,46294] |

[-1,37007] | |

|

C |

0,025596 |

0,005911 |

0,178186 |

|

[ 0,32345] |

[ 0,40341] |

[ 0,33793] | |

|

R-squared |

0,684749 |

0,710629 |

0,844245 |

|

Adj. R-squared |

0,50961 |

0,549867 |

0,757714 |

|

F-statistic |

3,909742 |

4,420378 |

9,756589 |

Keterangan: nilai dalam kurung menunjukkan t-hitung; nilai t-tabel

menuju ke titik keseimbangan (convergen). Sedangkan uji variance decomposition menunjukkan bahwa sumber penting dari variasi krisis adalah guncangan dari krisis itu sendiri dan CPS, dimana proporsi dari goncangan krisis itu sendiri lebih besar dari CPS. Untuk variabel CPS, sumber utama dari variasi CPS adalah CPS itu sendiri dan krisis, dimana pada dua periode awal CPS lebih besar dari krisis, namun untuk periode 3 (tiga) tahun keatas, dampak krisis lebih besar dari CPS itu sendiri.

Hasil estimasi dengan VECM menunjukkan bahwa krisis yang terjadi pada periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap krisis dan FDI pada periode saat ini, dan secara statistiksignifikan. Sedangkan untuk variabel CPS (t-1, t-2, dan t-3) berpengaruh negarif terhadap CPS pada periode t, dan secara statistik signifikan. Hal ini juga terjadi pada variabel FDI dimana FDI (t-1 dan t-2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI pada periode t.

DISKUSI

Liberalisasi sektor keuangan di Indonesia (yang di proxy dengan variabel CPS dan FDI) berdasarkan hasil analisis menunjukkan hubungan yang positif terhadap pembangunan ekonomi (PDB). Ketersediaan kredit akan memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun sektor rumah tangga, dimana sektor swasta akan melakukan pengembangan usahanya dengan melakukan investas sedangkan sektor rumah tangga akan meningkatkan konsumsi. Pertumbuhan kredit menunjukkan kecederungan yang befluktuasi, dimana jika terjadi krisis maka pertumbuhan kredit akan menurun (Utari et al., 2012). Namun, jika dilihat dari persentase kredit domestik terhadap PDB (nominal) maka menunjukkan kecenderungan yang positif dalam jangka panjang. Menurut Mendoza dan Terrones (2004) bahwa elastisitas pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai lebih dari satu untuk kondisi jangka panjang.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pembangunan ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan kredit. Hasil ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Nugro-ho dan Prasmuko (2010) yang menunjukkan bahwa peran pertumbuhan ekonomi lebih dominan sebagai lead dari pertumbuhan kredit dibandingkan kondisi sebaliknya. Pembangunan ekonomi yang semakin baik akan mendorong adanya stabilitas perekonomian dalam negeri, sehingga akan mendorong pertumbuhan kredit pada sektor swasta. Di Indonesia, sektor formal merupakan sektor yang mendapat porsi terbesar dari pertumbuhan kredit dibandingkan dengan sektor informal. Hal ini berbanding terbalik dengan data yang menunjukkan bahwa sektor informal merupakan sektor yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Utari et al. (2012) bahwa dalam jangka panjang permintaan kredit dipengaruhi secara positif oleh aktivitas perekonomian dan secara negatif oleh suku bunga kredit dan inflasi.

Hubungan antara krisis dan kredit domestik untuk sektor swasta menunjukkan hubungan bi-directional causality. Artinya, krisis dapat mempengaruhi kredit domestik untuk sektor swasta, dan sebaliknya. Pertumbuhan kredit yang tinggi yang diiringi oleh melemahnya current account dan kerentanan sektor keuangan serta adanya moral hazard dan adverse selection merupakan pemicu inflasi yang tinggi dan jika tidak diatasi maka akan menjadi krisis ekonomi dalam negeri. Kondisi sebalinya juga dapat terjadi, dimana krisis ekonomi akan menyebabkan penurunan pertumbuhan kredit domestik untuk sektor swasta karena sektor keuangan mengalami kekurangan uang untuk disalurkan kepada sektor swasta.

SIMPULAN

Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan utama, yaitu: (1) liberalisasi sektor keuangan memiliki hubungan positif dengan pembangunan ekonomi; dan (2) krisis dan persentase kredit domestik untuk sektor swasta terhadap PDB memiliki hubungan bidirectional causality. Kondisi tersebut memberikan arti bahwa otoritas kebijakan keuangaan harus memperhatikan bahwa liberalisasi keuangan dalam jangka panjang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi krisis ekonomi sehingga perlu kebijakan moneter agar sektor keuangan tidak selamanya berada dalam mekanisme pasar. Selain itu, penyaluran kredit yang tinggi dapat memberikan efek negatif bagi perekonomian.

SARAN

Liberalisasi keuangan dalam AEC/MEA harus mempertahankan kestabilan ekonomi sehingga tidak terjadi guncangan terhadap PDB yang akan menyebabkan perubahan terhadap CPS yang kemudian dalam jangka panjang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Efek negatif dari penyaluran kredit bagi sektor swasta dapat diantisipasi dengan rancangan kebijakan makroprudensial yang sifatnya countercyclical.

REFERENSI

Alfaro, L., A. Charlton, & F. Kanczuk. 2008. “Plant-Size Distribution and Cross-Country Income Differences”. NBER Working Paper Series, 14060.

Arestis, P, P. Demetriades. 1997. “Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence”. Economic Journal Vol. 107(442): 783-799.

Bank Indonesia/BI. 2015. “Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1983-1997”. Unit Khusus Museum Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/ sejarah-bi/bi/Documents/3ee69417b88f49638fa703d1 c11f4f4bSejarahMoneterPeriode19831997.pdf) diakses pada tanggal 12 April 2015.

Bekaert, G., Harvey. C., &Lundblad, R. 2005. “Does Financial Liberalization Spur Growth?” Journal of Financial Economics, Vol. 77:3-56

Bonfiglioli, A. 2008. “Financial Integration, Productivity and Capital Accumulation”. Journal of International Economics, Vol 76: 337-355.

Broner, F. R. Rigobon. 2006. “Why Are Capital Flows So Much More Volatile in Emerging than in Developing Countries? In External Vulnerability and Preventive Policies”, ed. By Ricardo Caballero, Cesar Calderon, and Luis Cespedes. Santiogo: Central Bank of Chile.

Broner, F. & J. Ventura. 2011. “Globalization and Risk Sharing”. Review of Economic Studies, Oxford University Press, 78(1): 49-82

Caporale, G.M., Rault, C., Sova, R., & Sova, A. 2014. “Financial Development and Economic Growth: Evidence form Ten

New EU Members”. IZA DP No. 8397.

Chang, H.J. 2000. “The Hazard of Moral Hazard: Untangling the Asian Crisis”. World Development, Vol. 28(4): 775788.

Esso L.J. 2009. “Cointegration and Causality between Financial Development and Economic Growth: Evidence from ECOWAS Countries”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 16.

Guj arati, D.N. dan Porter, D.C. 2012. Dasar–dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat

Hassan, M.K., Sanchez, B, & Yu J.S. 2011. “Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data”. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 51: 88-104.

Juanda, Bambang Junaidi.2012. “Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi”. IPB Press. Bogor

Lucas R.E. 1988. “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, Vol. 22(1): 3-42.

King, R. G. & Levine, R. 1993. “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 108(3): 717-737.

Krugman, P. 1999. “Balance Sheets, the transfer problem, and Financial Crises”. International Tax and Public Finance, Vol. 6 (4): 459-472.

Mendoza, E.G., & Terrones, M.E. 2004. “An Anatomy of Credit Booms: Evidence from Macro Aggregates and Micro Data”, NBER Working Paper 14049.

Mohamed, S.E. 2008. “Finance-Growth Nexus in Sudan: Empirical Assessment Based on an Application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model”. API/ WPS 0803.

Nugroho, P Prasmuko, A. 2008. “Analisis Peran Kredit Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Catatan Riset No. 10/16/DKM/BRE/Cat.

Papaioannou, E. 2009. “What Driver International Financial Flows? Politics, Institutions, and Other Determinants”. Journal of Development Economics, Vol. 88(2): 269-281.

Park, D., A. Ramayandi, K. Shin. 2013. “Why Did Asian Countries Fare Better during the Global Financial Crisis than during the Asian Financial Crisis?” Book: Responding to Financial Crisis: Lessons from Asia Then, the United States and Europe Now. Asian Development Bank.

Raz, A. F., Indra, T.P.K., Artikasih, D.K., & S. Citra. 2012. “Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa dari Perekonomian Asia Timur”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 15 (2): 37-56.

Samargandi, N., J. Fidrmuc & S. Ghosh. 2013. “Financial Development and Economic Growth in an Oil-Rich Economy: The Case of Suadi Arabia”. BRUNEL, Economics and Financial Working Paper Series, No. 13-12.

Simorangkir, I. dan Adamanti J. 2010. “The Roles of Fiscal and Relieving Monetary on Indonesian Economy during the Global Financial Crisis: Using the Approach of Financial Computable General Equilibrium”. Bulletin of Monetary Economy and Banking Bank of Indonesia, Vol. 13(2): 169-192

Utari, G.A.D., Arimurti, T., dan Kurniati, I.N. 2012. “Pertumbuhan Kredit Optimal”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 15 (2): 3-36.

Widyastuti R. S dan Armanto, B. 2013. “Banking Industry Competition InIndonesia”. Bulletin of Monetary Economics and Banking, Vol 15 (4): 401-433.

Widodo, T. 2008. “The Structure of Protection in Indonesia Manufacturing Sector”. ASEAN Economic Bulletin, Vol 25 (2): 161-178.

134

Discussion and feedback