FITOREMEDIASI LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate) PADA PERAIRAN YANG TERCEMAR MENGGUNAKAN TUMBUHAN JERUJU (Acanthus ilicifolius)

on

JURNAL KIMIA (JOURNAL OF CHEMISTRY) 16 (2), JULI 2022 DOI: https://doi.org/10.24843/JCHEM.2022.v16.i02.p16

p-ISSN 1907-9850

e-ISSN 2599-2740

KEMAMPUAN TUMBUHAN JERUJU (Acanthus ilicifolius) DALAM MENGADSORPSI LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate) DALAM ZAT PENCEMAR YANG MENGANDUNG LOGAM BERAT

F. Andiarna, E. Agustina*, M. I. Hadi, F. R. Rahayu, I. Hidayati

Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Email: eva_agustina@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan berasal dari senyawa organik dan anorganik dari aktivitas industri dan rumah tangga semakin meningkat akhir-akhir ini. Fitoremidiasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi pencemaran dengan memanfaatkan tumbuhan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan tanaman Jeruju (Acanthus ilicifolius) dalam mengadsopsi LAS (Linear ALkylbenzene Sulfonate) dalam zat pencemar yang mengandung logam berat dan melihat respon tanaman setelah mengadsopsi zat pencemar. Cemaran yang digunakan ada 3 macam yaitu LAS dan LAS dengan kombinasi zat pencemar lain seperti logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd). Konsentrasi masing-masing zat pencemar adalah 0,5 ppm dengan waktu perlakuan 14 hari. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanaman Jeruju dapat mengabsorbsi LAS sebanyak 25% pada perairan dengan pencemar LAS, 50% pada perairan dengan pencemar LAS+Pb, 75% pada perairan dengan pencemar LAS + Cd, sedangkan 95% pada perairan dengan pencemar LAS+Pb+Cd. Tanaman Jeruju tidak mati setelah mengadsorp LAS dan logam berat sehingga tanaman Jeruju merupakan tumbuhan hiperakumulator.

Kata kunci: Acanthus ilicifolius (Jeruju), fitoremediasi, LAS (Linear ALkylbenzene Sulfonate), logam Pb dan Cd,

ABSTRACT

Environmental pollutions of organic and inorganic compounds from industrial and household activities have increased recently. Phytoremediation is one way to overcome the pollution by utilizing plants. The purpose of this study was to determine the ability of jeruju plants (Acanthus ilicifolius) to adopt LAS (Linear ALkylbenzene Sulfonate) in the pollutants containing heavy metals and to see the response of the plants adopting the pollutants. There are 3 kinds of pollution, namely LAS, and LAS with a combination of other pollutants such as heavy metals lead (Pb) and cadmium (Cd). The concentration of each pollutant was 0.5 ppm with a treatment time of 14 days. The results showed that jeruju plants could absorb LAS as much as 25% in the waters with LAS pollutant, 50% in waters with LAS+Pb pollutant, and 75% in waters with LAS+Cd pollutant, while 95% in waters with LAS+Pb+Cd pollutant. Jeruju plants survived after the adsorption of LAS and heavy metals so that the Jeruju plants were hyperaccumulator plants.

Keywords: Acanthus ilicifolius (Jeruju), heavy metals (Pb and Cd), LAS, phytoremediation.

PENDAHULUAN

Kondisi air bersih di Indonesia semakin tercemar oleh limbah-limbah yang berasal dari pemukiman, kegiatan industri, pertaniandan pertambangan. Pencemaran diperairan akibat senyawa atau zat lain masuk ke dalam badan air sehinggakualitas air menurun (Paz-Alberto & Sigua, 2013). Pembuangan limbah organik maupun anorganik diperairan tanpa adanya pengolahan dapat menyebabkan pencemaran perairan. Pencemaran ini mengakibatkan terjadi kerusakan ekosistem perairan seperti ikan mati

secara masif, bau tidak sedap dan warna air menjadi keruh (Marganof, 2007).

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan pencemaran yang berasal dari limbah rumah tangga juga semakin meningkat. Penyebab utama terjadinya pencemaran yang berasal dari limbah rumah tanggaadalah deterjen. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari lingkungan masyarakat dan dari kegiatan rumah tangga. Menurut Rifa'i, sampah rumah tangga merupakan jumlah pencemar 85% terbesar yang masuk ke perairan Indonesia (Rifai, 2013). Sedangkan menurut Nurfadillah et.al. Pada tahun 2014, 79% perairan di sungai tercemar

dalam kategori berat akibat limbah deterjen (Warni et al., 2017). Deterjen adalah senyawa sabun dengan sifat basa dan dibentuk oleh proses kimiawi yang sangat sulit diuraikan secara alami (Hermawati et al., 2005). Peningkatan jumlah limbah detergen dibadan perairan menyebabkan eutrofikasi, dimana badan air menerima lebih banyak nutrisi terlarut dan tingkat oksigen terlarut menurun (Raissa & Tangahu, 2017).

Formula deterjen umumnya terdiri lebih dari surfaktan, aditif, builder dan filler. Unsur terpenting dari formulasi detergen total adalah surfaktan dengan jumlah sekitar 15%-40%. Bahan yang paling umum digunakan dalam pembuatan deterjen adalah surfaktan anionik LAS (linear alkylbenzene sulfonate) (Raissa & Tangahu, 2017).

Selain itu, terdapat zat anorganik lain yang banyak ditemukan di perairan, salah satunya adalah logam berat. Secara umum, logam berat diperairan tidak dapat terurai dalam air. Jenis logam berat yang umumnya terdapat pada air adalah logam berat seperti logam Pb dan Cd. Logam Pb merupakan logam yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan industri dan rumah tangga dibandingkan dengan logam lainnya. Pencemaran logam berat Pb bersumber dari pertanian, industri pengolahan emas, pembuatan baterai dan industri lainnya. Sedangkan logam Cd disebabkan oleh penggunaan pestisida (Widaningrum et al., 2007).

Salah satu penanggulangan pencemaran air limbah deterjen dan logam berat yang aman dengan teknik fitoremediasi. Fitoremediasi adalah metode penggunaan tumbuhan untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminasi (Macek et al., 2004). Kontaminasi dari zat pencemaran digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber nutrisi bagi kehidupan tumbuhan tersebut (Padmaningrum et al., 2014). Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai agen fitoremediasi adalah tumbuhan yang dapat mengadsorpsi senyawa organik maupun anorganik dengan daya adsorpsi yang tinggi, tanaman yang hidup diperairan. Akar tanaman air dapat digunakan sebagai tempat penyaringan dan penyerapan zatpencemar (Priyanto & Prayitno, 2007).

Salah satu tumbuhan air yang berpotensi menyerap zat pencemar adalah tanaman Acanthus ilicifolius atau disebut tumbuhan jeruju. Tumbuhan jeruju hidup di hutan bakau dengan air payau pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut (Hidayat et al., 2004). menurut penelitian Irawanto (2015) tumbuhan jeruju

merupakan tanaman yang berpotensi sebagai agen fitoremidiasi pada perairan karena laju pertumbuhan yang tinggi (Irawanto & Mangkoedihardjo, 2015).

Dalam perairan yang tercemar sangat dimungkinkan jika terdapat banyak kontaminan dengan zat yang lain, seperti campuran kontaminasi LAS dengan logam berat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui kemampuan fitoremidiasi tanaman jeruju (Acanthus ilicifolius) dalam mengadsopsi LAS pada perairan yang tercemar logam berat (Pd dan Cd) dan melihat respon tanaman setelah mengadsopsi zat pencemar.

MATERI DAN METODE

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman Jeruju yang telah berusia 5-6 bulan, larutan PbNO3 dan Cd(NO3)2, LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate), larutan fenolftalin 0,5%, larutan sulfat (H2SO4) 1N dan 6N, larutan natrium hidroksida (NaOH) 1N, larutan metilenbiru, kloroform (CHCl3), aquades.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa aquarium ukuran 40x20x25 cm sebanyak 10 buah, neraca analitik, gelas ukur 1000 mL, erlenmeyer, gelas beker 250 mL, labu ukur, pipet volume dan spektrofotometer Uv-Vis.

Cara Kerja

Pertama, dilakukan tahap penelitian pendahuluan (perbanyakan tanaman jeruju), dilanjutkan dengan tahap aklimatisasi selama 14 hari. Tahap kedua adalah tahap perawatan yang diawali dengan penyiapan media tanam. Media tanam disiapkan dengan menyiapkan air yang dimasukkan dalam aquarium sebanyak 4 liter. Dalam aquarium yang berisi air tersebut diberikan zat pencemar sesuai dengan masing-masing perlakuan. Tanaman aklimatisasi ditambahkan ke akuarium (setiap akuarium berisi 5 tanaman Jeruju dan 4 liter air) dengan berbagai jenis polutan yang telah ditentukan.

Aquarium pertama berisi air tanpa zat pencemar. Pada aquarium kedua berisi LAS dengan konsentrasi 0,5 ppm. Pada aquarium ketiga diisi LAS dan logam Pb masing-masing dengan konsentrasi 0,5 ppm. Sedangkan pada aquarium keempat diisi LAS dengan logam Cd masing-masing dengan konsentrasi 0,5 ppm. Pada

aquarium terakhir adanya LAS dengan logam Pb maupun Cd dengan masing-masing konsentrasi sebesar 0,5 ppm. Perlakuan dilakukan sebanyak dua kali pengulangan. Pengamatan dilakukan selama 14 hari dan setelah itu dilakukan pengukuran konsentrasi LAS yang masih tersisa dalam perairan. Kandungan LAS dihitung berdasarkan SNI 06-698951-2005 menggunakan instrumen spektrofotometer Uv-Vis.Sampel sejumlah 100 mL dimasukkan dalam corong pisah selanjutnya ditambahkan tiga tetes indikator fenolftalin dan larutan NaOH 1N tetes demi tetes hingga terbentuk warna merah muda. Selanjutnya ditambahkan lagi larutan H2SO4 1N tetes demi tetes hingga warna pudar. Kemudian ditambahkan larutan biru metilen sebanyak 25 mL dan kloroform sebanyak 10 mL, setelah itu dikocok. Sampel didiamkan hingga terpisah, apabila terbentuk emulsi ditambahkan isopropyl alkohol sampai emulsinya hilang. Lapisan bawah yang merupakan fase kloroform diturunkan, lapisan atas (fase air) diekstraksi lagi menggunakan kloroform. Fasa kloroform diukur dengan spektrofotometer uv-vis pada panjang gelombang 652 nm dan mencatat serapannya. Dibuat juga larutan standar untuk pembuatan kurva kalibari sehingga diketahui konsentrasi LAS.

Rumus untuk penentuan konsentrasi LAS akhir sebagai berikut :

Konsentrasi LAS (mg/L) = C x fp (1) dimana:

C adalah konsentrasi LAS dari hasil pengukuran berdasarkan kurva kalibrasi (mg/L) dan fp merupakan faktor pengenceran

Analisis Data

Data yang diperoleh dibuat grafik antara kadar LAS (Linear ALkylbenzene Sulfonate) dengan masing-masing cemaran, sehingga diketahui korelasi antara tiap cemaran dengan daya adsorpsi LAS. Selain itu dihitung persentase penurunan kadar LAS dengan waktu detensi 14 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat tahap aklimatisasi tumbuhan Jeruju mengalami perubahan fisik ketika memasuki minggu kedua. Diantaranya seperti kondisi daun yang semakin melebar, duri-duri yang muncul di bagian ketiak daun semakin tajam, akar lebih panjang dan banyak, selain itu serabut akar tumbuh lebih lebat dibandingkan dengan minggu pertama. Kondisi tumbuhan

Jeruju pada saat aklimatisasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Tumbuhan Jeruju (Acanthus ilicifolius) Saat Aklimatisasi

|

No |

Tanaman Jeruju |

Minggu ke-1 |

Minggu ke-2 |

|

1 |

Akar |

Akar masih tidak terlalu berserabut namun sudah panjang. Tidak adanya pembusukan dan berwarna coklat muda |

Akar semakin berserabut, lebih panjang dibandingkan minggu pertama dan berwarna coklat muda |

|

2 |

Batang |

Batang berwarna hijau segar dan memiliki ketinggian sekitar 0,5-1 cm. |

Batang tetap berwarna hijau dengan ketinggian yang bertambah sekitar 1-2 cm. |

|

3 |

Daun |

Daun berwarna hijau dan ada duri-duri kecil yang tumbuh diarea ketiak daun. |

Daun tetap berwarna hijau segar. Memiliki ukuran yang lebih lebar dibandingkan dengan minggu pertama. |

Aklimatisasi tumbuhan adalah proses penyesuaian kondisi tumbuhan terhadap lingkungan barunya. Hal ini perlu dilakukan agar tumbuhan dapat terbiasa, sehingga mampu bertahan hidup dengan baik di lingkungan barunya. Kondisi lingkungan yang diadaptasi seperti suhu udara, suhu air, media tanam dan perubahan iklim (Raissa & Tangahu, 2017). Bagian tanaman yang akan diaklimatisasi seperti daun, batang dan akar, dibersihkan dahulu dari kotoran yang masih menempel pada bagian tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembusukan pada saat aklimatisasi.

Pada minggu pertama, dari 10 tanaman ada 2 tanaman yang mengalami pembusukan pada batang dan akarnya. Hal ini disebabkan pada tempat yang terlalu banyak kandungannya yang diaklimatisasi, sedangkan kondisi perakaran pada tanaman jeruju semakin panjang dan daun yang semakin lebar selama minggu kedua tidak ada tanaman jeruju yang mengalami pembusukan. Akarnya lebih berserabut, dan duri kecil yang muncul di ketiak daun menjadi lebih tajam. Hal ini dikarenakan titik aklimatisasi memiliki waktu

yang lebih lama untuk beradaptasi dibanding minggu pertama.

Morfologi tanaman jeruju mengalami perubahan fisik selama perawatan. Diantaranya adalah keadaan daun awalnya berwarna hijau berubah menjadi agak kekuningan. Selain itu, ujung akar tanaman jeruju berubah warna dari coklat muda menjadi coklat dan mulai rontok. Tanaman jeruju dengan kondisi sehat memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau tua, lonjong dan memiliki dua duri runcing di samping daun, batang berwarna hijau kekuningan, dan akar berwarna putih pucat (Yudhoyono & Sukarya, 2013). Perubahan fisik tanaman jeruju selama perawatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tumbuhan Jeruju (Acanthus ilicifolius) Selama Perlakuan dengan Zat Cemaran

|

No |

Tanaman Jeruju |

Minggu ke-1 |

Minggu ke-2 |

|

1 |

Akar |

Ujung akar dari warna coklat muda berubah warna menjadi coklat |

Ujung berwarna coklat |

|

2 |

Batang |

Batang tegak dan berwarna hijau |

Batang tegak dan berwarna hijau |

|

3 |

Daun |

Daun berwarna hijau segar dan tidak ada layu |

Ujung daun sedikit menguning |

Perubahan fisik adalah proses adaptasi tumbuhan tersebut terhadap poltan pada media tanamnya. Tangahu dkk., 2011 menyatakan bahwa kontak langsung antara tumbuhan sebagai agen fitoremidiasi dengan polutan atau zat pencemar dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tumbuhan seperti terjadinya perubahan warna pada daun hal ini mengindikasikan adanya penurunan dalam kadar klorofil dalam suatu tumbuhan (Tangahu et al., 2011).

Setiap tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai limbah atau polutan. LAS memiliki sifat yang mudah terdegradasi dan terdegradasi, terutama dalam kondisi aerobik. Tanaman jeruju juga diketahui mengandung senyawa seperti fenol, flavonoid, alkaloid, saponin, steroid, terpenoid, dan tanin (Wöstmann & Liebezeit, 2008). Senyawa tanin dan flavonoid merupakan turunan dari senyawa fenolik dengan

memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan gugus hidroksil (-OH) (Kanchanapoom et al., 2001). Menurut Priyatno dan Prayitno, tahap akumulasi dan absorpsi residu oleh tanaman dibedakan menjadi tiga tahapan, yang pertama adalah penyerapan zat pencemar oleh akar tanaman, kedua zat pencemar akan ditranslokasi oleh akar ke batang dan daun melalui xilem dan floem, yang ketiga adalah pemanfaatan zat cemaran yang berubah fungsi menjadi sumber nutrisi baru bagi tanaman yang diperlukan dalam proses metabolisme tanaman tersebut (Priyanto & Prayitno, 2007).

Proses adsopsi zat pencemar terjadi di ujung akar tanaman pada jaringan meristem. Hal ini dapat disebabkan oleh daya tarik molekul air di dalam tumbuhan. Zat tersebut kemudian diserap oleh akar tanaman memasuki batang melalui pembuluh xilem (transporter), dan diteruskan ke daun (Hardyanti & Rahayu, 2007).

Akar tanaman akan menyerap ion esensial ataupun nonesensial pada limbah. Ion-ion yang terlarut dengan air limbah akan masuk aplopas yang terdapat di dinding sel epidermis akar. Pita kaspari yang ada pada endodermis akan memaksa sumua ion-ion tersebut masuk dalam sel endodermis. Selanjutnya ion akan masuk kedalam jaringan korteks dan dilanjutkan ke jaringan xilem melalui jalur simplas. Kemudian zat pencemar tersebut akan terakumulasi di vakuola (Lakitan, 2008).

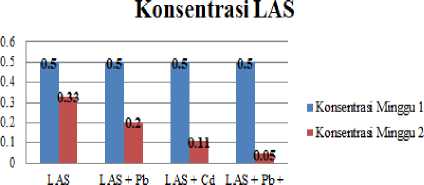

LAS adalah surfaktan yang bersifat anionik dan banyak digunakan dalam pembuatan deterjen dan limbahnya susah untuk terurai. LAS lebih mudah terdegradasi dalam kondisi aerobik dan tidak dapat terdegradasi dalam kondisi anaerob (Scott & Jones, 2000). Kandungan LAS dalam air setelah periode 14 hari (2 minggu) dapat dilihat pada Gambar 1.

Dimana sumbu x = Jenis Perlakuan dan Sumbu y = Konsentrasi LAS (ppm)

Gambar 1. konsentrasi LAS pada beberapa perlakuan

Gambar 1 menunjukkan bahwa adanya logam berat Pb dan Cd pada zat pencemar LAS berpengaruh terhadap konsentrasi LAS di perairan tercemar tersebut. Tanaman Jeruju dalam waktu perlakuan 2 minggu mampu menyerap LAS kurang lebih 25%, sedangkan pada perlakuan LAS+Pb tanaman jeruju mampu menyerap LAS sekitar 50% dan pada perlakuan LAS+Cd tanaman jeruju mampu menyerap LAS sekitar 75%. Pada perlakuan LAS + Pb + Cd tanaman jeruju mampu menyerap LAS sekitar 95%.

Menurut penelitian Yong et al., adanya kombinasi zat pencemar memungkinkan akan terjadi ikatan satu dengan yang lainnya dan pemecahan rantai organik. Senyawa LAS akan bereaksi dengan ion logam yang memungkinkan terjadinya pemecahan rantai LAS, sehingga akan mudah teradsopsi oleh tanaman yang digunakan sebagai agen fitoremidiasi. Selain itu adanya interaksi antar zat cemaran akan menghasilkan senyawa baru yang lebih mudah untuk terdegradasi oleh alam. Senyawa baru yang dihasilkan karena interaksi antara LAS dan ion logam ini akan mudah terdegradasi, sedangkan ion logam akan teradsopsi dalam tanaman (Zhang et al., 2008). Logam berat memiliki sifat yang mudah mengadsopsi senyawa organik dan mengendap dengan mudah ke dasar air serta berikatan dengan sedimen (Caroline & Moa, 2015).

Senyawa LAS mengandung gugus sulfat yang dapat berikatan dengan ion logam. Gugus sulfonat akan melepaskan atom hydrogen dan akan membentuk senyawa polimer-SO3. Setelah hidrogen lepas oksigen pada struktur senyawa LAS akan berikatan dengan ion logam. Logam Pb dan Cd apabila dilihat dari nomor atom dan berat jenisnya mampu berikatan dengan gugus sulfat. Senyawa organik apabila bertemu dengan logam berat, maka terjadi keterkaitan pada gugus sulfatnya, sehingga LAS akan lebih mudah untuk teradsopsi.

Adsorpsi LAS sendiri oleh akar tanaman dibantu oleh mikroorganisme. Tanaman Jeruju dalam mengadsorpsi LAS dengan bantuan mikroorganisme terjadi dalam tiga tahapan. Pertama, LAS dipecah menjadi senyawa sederhana seperti alkohol dengan bantuan oksigen dan mikroorganisme. Proses oksidasi berlangsung sampai rantai alkil hanya memiliki 4 sampai 5 atom karbon. Tahap kedua adalah proses menghilangkan gugus sulfonat, yang dikatalisis oleh sistem enzim yang kompleks. Koenzim NAD(P)H dan oksigen dengan pembentukan

hidroksipenol di cincin aromatik. Tahap terakhir adalah pembukaan cincin Ortho dan Meta (Bhatnagar & Fathepure, 1991). Hasil dari perubahan tersebut memfasilitasi penyerapan LAS oleh akar tanaman Jeruju.

SIMPULAN

Tanaman Jeruju dapat mengabsorbsi LAS sebanyak 25% pada perairan dengan pencemar LAS, 50% pada perairan dengan pencemar LAS+Pb, 75% pada perairan dengan pencemar LAS + Cd, sedangkan 95% pada perairan dengan pencemar LAS+Pb+Cd. Semakin banyak zat mencemar maka tanaman lebih mudah untuk mengadsopsi LAS. Tanaman Jeruju tidak mati setelah mengadsorp LAS dan logam berat sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman Jeruju merupakan tumbuhan hiperakumulator.

DAFTAR PUSTAKA

Bhatnagar, L., & Fathepure, B. Z. 1991. Mixed Culture in Detoxyfication of Hazardous Waste. In Mixed Culture in Biotechnology (G. Zeikus and E.A Johnson). Mc Graw Hill.

Caroline, J., & Moa, G. A. 2015. Fitoremediasi Logam Timbal (Pb) Menggunakan Tanaman Melati (Echinodorus

palaefollius) pada Limbah Industri Peleburan Tembaga dan Kuningan.

Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan III. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.

Hardyanti, N., & Rahayu, S. S. 2007.

Fitoremediasi Phospat dengan

Pemanfaatan Eceng Gondok (Echhornia crassipes) Studi Kasus pada Limbah Cair Industri Kecil Laundry. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan. 2(1): 28–33.

https://doi.org/10.14710/presipitasi.v2i1. 28-33

Hermawati, E., Wiryanto, W., & Solichatun, S. 2005. Fitoremediasi Limbah Detergen Menggunakan Kayu Apu (Pistia stratiotes L. ) dan Genjer (Limnocharis flava L.). BioSMART. 7(2): 115–124.

Hidayat, S., Yuzammi, Y., Hartini, S., & Astuti, I. P. 2004. Seri Koleksi Tanaman Air Kebun Raya Bogor. 1(5). PKT Kebun Raya Bogor.

Irawanto, R., & Mangkoedihardjo, S. 2015.

Phytoforensic of Heavy Metals (Pb and Cd) in Aquatic Plants (Acanthus ilicifolius and Coix lacryma-jobi). Jurnal Purifikasi. 15(1): 53–66.

https://doi.org/10.12962/j25983806.v15.i 1.25

Kanchanapoom, T., Kamel, M. S., Kasai, R., Yamasaki, K., Picheansoonthon, C., & Hiraga, Y. 2001. Lignan Glucosides From Acanthus ilicifolius.

Phytochemistry. 56(4): 369–372.

https://doi.org/10.1016/s0031-9422(00)00362-9

Lakitan, B. 2008. Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. Raja Grafindo Persada.

Macek, T., Francová, K., Kochánková, L., Lovecká, P., Ryslavá, E., Rezek, J., Surá, M., Triska, J., Demnerová, K., &

Macková, M. 2004. Phytoremediation: Biological cleaning of a polluted environment. Reviews on Environmental Health. 19(1): 63–82.

Marganof. 2007. Model Pengendalian Pencemaran Perairan di Danau Maninjau Sumatera Barat. Disertasi, Institut Pertanian Bogor.

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456 789/40787

Padmaningrum, R. T., Aminatun, T., & Yuliati, Y. 2014. The Influence of The Biomas of Melati Air (Echinodorus paleafolius) and Teratai (Nyphaea firecrest) on Phosphate Content, BOD, COD, TSS, and Degree of Master Liquid Waste of Laundry. Jurnal Penelitian Saintek,. 19(2): Article 2.

https://doi.org/10.21831/jps.v19i2.3504

Paz-Alberto, A. M., & Sigua, G. C. 2013.

Phytoremediation: A Green Technology to Remove Environmental Pollutants. American Journal of Climate Change. 2(1):71–86.

https://doi.org/10.4236/ajcc.2013.21008

Priyanto, B., & Prayitno, J. 2007. Fitoremediasi Sebagai Sebuah Teknologi Pemulihan Pencemaran, Khususnya Logam Berat. http://ltl. bppt. tripod. com/sublab/lflora1. htm

Raissa, D. G., & Tangahu, B. V. 2017.

Fitoremediasi Air yang Tercemar Limbah

Laundry dengan Menggunakan Kayu apu (Pistia stratiotes). Jurnal Teknik ITS. 6(2): F233–F237.

https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2. 25092

Rifai, M. 2013. Kajian Adsorpsi Linier

Alkylbenzene Sulfonate (LAS) Dengan Bentonit Alam. UIN Sunan Kalijaga.

Scott, M. J., & Jones, M. N. 2000. The

Biodegradation of Surfactants in the Environment. Biochimica Et Biophysica Acta. 1508(1–2): 235–251.

https://doi.org/10.1016/s0304-4157(00)00013-7

Tangahu, B. V., Sheikh Abdullah, S. R., Basri, H., Idris, M., Anuar, N., & Mukhlisin, M. 2011. A Review on Heavy Metals (As, Pb, and Hg) Uptake by Plants through Phytoremediation. International Journal of Chemical Engineering. 2011. e939161. https://doi.org/10.1155/2011/939161

Warni, D., Karina, S., & Nurfadillah, N. 2017. Analisis Logam Pb, Mn, Cu dan Cd Pada Sedimen di Pelabuhan Jetty Meulaboh, Aceh Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah. 2(2):

http://www.jim.unsyiah.ac.id/fkp/article/ view/4862

Widaningrum, nFN, Miskiyah, nFN, &

Suismono, nFN. 2007. Bahaya Kontaminasi Logam Berat Dalam

Sayuran dan Alternatif Pencegahan

Cemarannya. Buletin Teknologi

Pascapanen Pertanian. 3(1): 16–27.

Wöstmann, R., & Liebezeit, G. 2008. Chemical composition of the mangrove hollyAcanthus ilicifolius

(Acanthaceae)—Review and additional data. Senckenbergiana Maritima. 38(1): 31. https://doi.org/10.1007/BF03043866

Yudhoyono, A., & Sukarya, D. G. 2013. 3500 Plant Species of The Botanic Gardens of Indonesia. PT. Sukarya dan Sukarya Pendetema.

Zhang, Y., Liao, B.-H., Zeng, Q.-R., Zeng, M., & Lei, M. 2008. Surfactant Linear Alkylbenzene Sulfonate Effect on Soil Cd Fractions and Cd Distribution in Soybean Plants in a Pot Experiment1. Pedosphere, 18(2):242–247.

https://doi.org/10.1016/S1002-0160(08)60013-2

249

Discussion and feedback