Pengelolaan Daerah Tangkapan Air untuk Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sumatera Barat

on

Literature Study : Managing Catchments For Hydropower Sustainbility in Sumatera Barat

[Irene Detriana,dkk]

LITERATURE STUDY: MANAGING CATCHMENTS FOR HYDROPOWER SUSTAINABILITY IN SUMATERA BARAT

Irenne Detrina1*, Syafruddin Karimi, Indrawari

Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas

*Email: irennedetrina@gmail.com

ABSTRACT

This research is a literature study on the managing catchments for the sustainability for hydropower plants. Water as a source of hydropower fuel to produce electrical energy seen from the presence of 3 hydropower plants in West Sumatra. The conservation of cloud forest and the presence of many rivers and lakes is a huge potential in the construction of hydropower plants. Seeing the magnitude of this potential, it is necessary to manage the catchment area to maintain the continuity of electricity supply which is very much needed in sustainable development. In this study, the rate of deforestation was calculated from each of the catchments in the hydropower plant in West Sumatra. Looking at the deforestation rate, the government needs to take several actions to maintain the sustainability of hydropower and the development of hydropower in the future.

Keyword: Literature study, sustainability, hydropower development, deforestation rate

Air merupakan sumber energi yang paling penting dan ekonomis dibandingkan sumber energy listrik lainnya. Dalam sistem konservasi energi yang efektif dan dianggap tidak mencemari lingkungan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan (EBT). PLTA merupakan salah satu sumber energi yang dianggap mampu menggantikan bahan bakar fosil dalam memproduksi listrik dan murah dan ramah lingkungan. Pembangunan PLTA yang berkelanjutan di negara-negara berkembang dianggap sebagai alat penting dalam strategi pengentasan kemiskinan yang berkontribusi untuk meningkatkan kelayakan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Pembangkit listrik tenaga air juga bisa menjadi salah satu solusi penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik akan elektrifikasi pedesaan(Thaulow, Tvede, Pedersen, & Seelos, 2010).

Sektor energi memiliki potensi sangat tinggi untuk mengentaskan kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang infklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Dan energi harus digunakan secara efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan (Indrawati, 2015).

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sebagai bahan baku menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan ketahanan energi. Jika dilihat dari potensi energi Indonesia tahun 2014, pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi masih sekitar 20% dari keseluruhan potensi energi Indonesia. Masih rendahnya pemanfaatan ini menandakan bahwa Indonesia masih tergantung kepada energi fosil. Dilain pihak, cadangan energi fosil diperkirakan hanya sekitar 70 tahun untuk batubara, 20 tahun untuk minyak bumi dan 50 tahun untuk gas bumi. Sedangkan potensi tenaga air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia berkisar 75.000 MW dan pemanfaatannya masih sekitar 10% dari total potensi (ESDM, 2015).

Penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT. PLN di Sumatera Barat

Ecotrophic ∙ 13(1): 41- 48 p-issn: 1907-5626, e-ιssN: 2503-3395

41

berasal dari PLTA (47%), PLTG (7%), PLTU (37%) dan PLTD (9%). Untuk PLTA khususnya, terdapat 3 (tiga) buah PLTA yang terdiri dari PLTA Maninjau, PLTA Singkarak dan PLTA Batang Agam dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 68 MW, 175 MW dan 10,5 MW. Sistem pembangkit energi listrik yang ada di Sumatera menggunakan jaringan interkoneksi dan isolated, dimana daerah dengan sumber energi listrik terbatas mendapatkan transfer dari daerah yang mempunyai sumber energi tinggi. Pembangkit dengan kapasitas besar terinterkoneksi kedalam satu sistem (grid Sumbar) 150 kV mampu menyediakan 335 MW. Dilihat dari kondisi ini, produksi energi listrik dari PLTA yang ada di Sumatera Barat menyumbang 5% dari total beban puncak Sumatera (interkoneksi dan isolated) yang saat ini telah mencapai 4.850 MW (ESDM, 2016).

Sumatera Barat memiliki potensi pembangkit tenaga listrik berbasis air skala besar, menengah dan kecil pada 44 lokasi dengan jumlah potensi mencapai 344 MW. Melihat besarnya potensi ini, peran PLTA sebagai sumber energi listrik yang berasal dari energi terbarukan harus ditingkatkan (Istijono, 2013). Untuk melihat keberlanjutan PLTA sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah tangkapan air (BPPT, 2015). Perubahan kondisi hutan dan menganalisa tingkat deforestasi hutan yang menjadi daerah tangkap air penting untuk dilakukan. Angka deforestasi dari tahun 2001-2012 di Sumatera Barat sudah mencapai hampir 92.000 Ha. Besarnya angka deforestasi ini tentu saja sangat mempengaruhi tingkat resapan air untuk hutan di Sumatera Barat yang sebagian besar merupakan hutan lindung dan hutan konservasi (KLHK, 2015).

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menelaah jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air. Dan hasil dari tinjauan literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi indikator lingkungan keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air di Sumatera Barat.

Berdasarkan Konferensi Bruntland, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri(WCED, 1987). Dan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan (Hadi, 2001). Peningkatan jumlah penduduk tentu saja menambah kebutuhan terhadap konsumsi energi dengan kenaikan rata-rata hingga 1,6% pertahun, dimana sumber energi terbesar berasal dari energi fosil yang mencapai 87,7% dari total konsumsi energi dunia dan hanya 6,2% yang berasal dari energi tenaga air (IEA, 2004).

Pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan tiga bidang ilmu yang berbeda yaitu (1) ekonomi yang menjelaskan tentang pertumbuhan berkelanjutan dan efesiensi capital, (2) sosial yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan dan (3) lingkungan yaitu pengelolaan sumberdaya yang menjamin keberlanjutan (Serageldin, 1996). Sesuai dengan tujuan akhir dari pembangunan global yang tertuang dalam SDGs yaitu pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Maka dalam salah satu tujuan tersebut dijelaskan bahwa adanya upaya untuk menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang (UN, 1996).

Hampir semua bahan bakar fosil akan hilang, tapi seiring dengan kenaikan harga minyak dan gas, harga tenaga air diperkirakan akan stabil. PLTA merupakan salah satu bentuk energi terbarukan dengan biaya yang tidak akan naik di masa depan. Bahkan jika daya dari air relatif lebih mahal saat ini dibandingkan daya yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, namun hal tersebut tidak akan terjadi di masa depan (Currie, 2011).

UN Department of Economics and Social Affairs (UNDESA) dan IAEA (International Atomic Energy Agency) merumuskan 3 dimensi utama pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan (IAEA, 2005). Pengukuran dalam

dimensi sosial dilihat dari layanan energi terhadap kesejahteraan. Ketersediaan energi yang memberikan dampak terhadap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dimensi sosial menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan keterjangkauan, aksesibilitas, disparitas penawaran dan permintaan energi. Dalam dimensi ekonomi akan mengukur penggunaan dan pola produksi energi serta kualitas layanan energi, mempengaruhi kemajuan pembangunan ekonomi dan kecenderungan suatu negara dapat memperbaiki peluang untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan yang dinilai dari dimensi lingkungan adalah adanya perubahan iklim secara global, polusi udara, polusi air, limbah, degradasi lahan dan penggundulan hutan (I. A. Vera, 2005).

Pada tahun 1997 - 2000, IAEA bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah melakukan penelitian di Indonesia yang berjudul: Case Study on Comparing Suistainable Energy Mixes for Electricity Generation in Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuat strategi yang optimal dalam penyediaan energi listrik nasional jangka panjang. Salah satu tugas dari penelitian adalah membuat indikator pembangunan sektor tenaga listrik yang berkelanjutan (M Sidik Boedoyo, 1999).

Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara (FAO, 1990). Angka deforestasi Indonesia secara periodik, dimana perhitungan terakhir pada tahun 2012-2013 mencapai 0,73 ha/tahun (KLHK, 2015). Salah satu dampak negatif dari pembangkit listrik tenaga air adalah berkurangnya kapasitas penyimpanan air akibat dari adanya sedimentasi. Maka salah satu dampak adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air adalah timbulnya banjir ketika tingginya curah hujan di daerah tangkapan air pada PLTA tersebut (Haakon Thaulow, 2010). Pengaruh kondisi hutan dinilai menjadi kurang berarti pada saat terjadinya hujan lebat dengan intensitas tinggi (Asdak, 2004). Penjelasan mengenai kondisi hutan tersebut tentu menggambarkan bahwa tingginya curah hujan akan menyebabkan erosi dan longsor sehingga menyebabkan kerusakan sumber air. Dan kerusakan sumber

air berhubungan erat dengan erosi yang menyebabkan sedimen yang terbawa masuk oleh air yang bersumber dari erosi, dan tercuci air hujan. Masuk dan mengendapnya sedimen di dalam badan air akan menyebabkan pendangkalan badan air (Arsyad, 2009). Maka melihat salah satu dampak negatif dari proyek pembangkit listrik tenaga air yang ditanggung oleh masyarakat sekitar adalah kenaikan elevasi danau/waduk yang diakibatkan menurunnya kapasitas penyimpanan waduk akibat sedimentasi (Haakon Thaulow, 2010).

Daerah penelitian yang dipilih adalah Provinsi Sumatera Barat, dengan latar belakang yaitu terdapatnya 3 (tiga) buah PLTA di provinsi ini yang menjadi sumber energi listrik utama untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Sumatera umumnya. Dengan keberadaan ketiga PLTA tersebut tentu saja menjadi salah satu unsur penyokong kehidupan dan perekonomian masyarakat. Disamping itu, kebutuhan akan listrik yang terus meningkat tentu saja sangat menentukan pentingnya energi listrik bagi masyarakat dan untuk menjaga ketersediaan listrik maka perlu adanya penilaian keberlangsungan pasokan energi listrik dari ketiga PLTA tersebut.

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber air yang melimpah, dimana terdapat 606 sungai besar dan kecil dan 238 danau/embung dan telaga, diantaranya terdiri dari 4 danau besar yaitu Danau Singkarak (13,01 ribu Ha), Danau Diatas (3,15 ribu Ha), danau Dibawah (1,4 ribu Ha) dan Danau Maninjau (9,9 ribu Ha). Secara umum, kawasan hutan di Sumatera Barat terdiri atas hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-II/2013 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Luas hutan Sumatera Barat mencapai 2,3 juta Ha. Dengan adanya SK Menteri Kehutanan diatas, sesuai dengan topografi Sumatera Barat yang didominasi oleh daerah perbukitan mengakibatkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berstatus kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi seperti yang digambarkan dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2017)

Hutan Sumatera Barat yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa juga mampu memberikan manfaat dalam bentuk jasa lingkungan dan wisata alam dalam bentuk penyedia oksigen, absorbs CO2, penyedia biomassa, catchman area (daerah tangkapan air) dan keindahan alam. Untuk kedepannya hutan Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi solusi terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, air dan energi di masa depan. Siklus air hutan Sumatera Barat menjadi salah satu potensi besar salah satu sumber energi terbarukan seperti bioenergy, panas bumi dan air. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, angka deforestasi Hutan Sumatera Barat mencapai 5.233,7 Ha periode tahun 2013 – 2014 (KLHK, 2015)

-

A. PLTA di Sumatera Barat

PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bukittingi yang sekarang disebut PT PLN (persero) Sektor Pembangkitan Bukittingi bertindak sebagai sektor koordinatif atas 3 buah PLTA yang ada di Sumatera Barat yaitu PLTA Batang Agam, PLTA Maninjau dan PLTA

Singkarak dengan total kapasitas terpasang 253, 5 MW.

-

1. PLTA Batang Agam

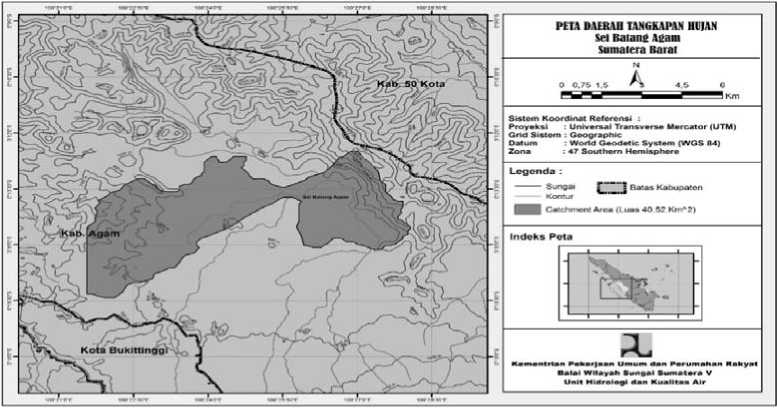

Melihat besarnya kebutuhan energi listrik terutama untuk industri perkebunan, penggilingan beras, bengkel, penggergajian dan penerangan, maka pada tahun 1957 pemerintah Indonesia mulai membangun dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terletak di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian dikenal dengan PLTA Batang Agam. PLTA ini termasuk jenis Run of River yang memiliki turbin yang beroperasi yaitu jenis Francis Horizontal dengan kecepatan putaran 750 rpm. Luas daerah tangkapan air PLTA ini mencapai 40,52 km2. Untuk melihat daerah tangkapan air dari PLTA Batang Agam maka digunakan peta daerah tangkapan air Batang Agam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BWS Sumatera V (Gambar 1).

Gambar 1.

Peta Daerah Tangkapan Air PLTA Batang Agam (PLN Sektor Bukittingi, 2017)

-

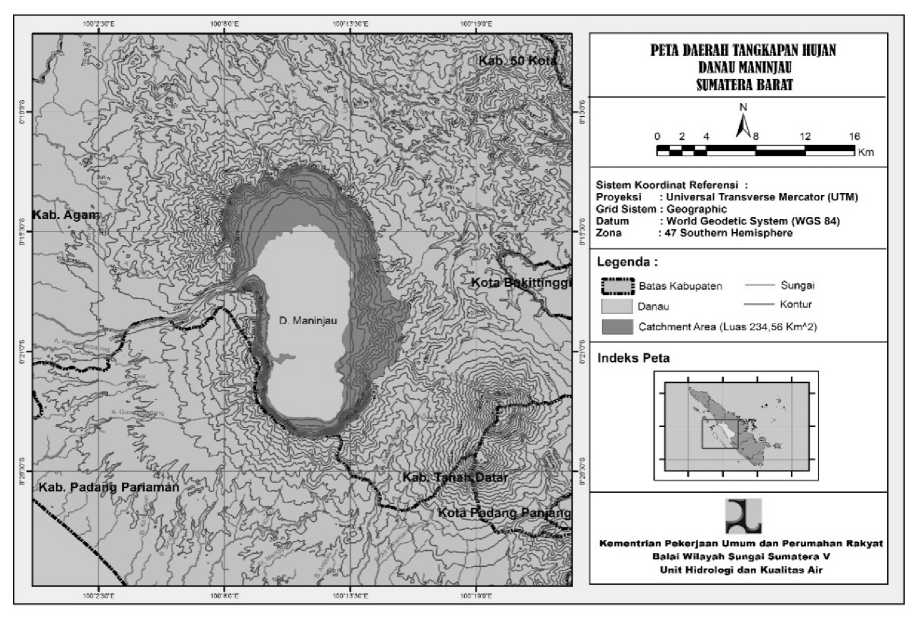

2. PLTA Maninjau

PLTA Maninjau yang berada di bawah PT PLN (Persero) Sektor Pembangkit Bukittingi berlokasi di Jorong Lubuak Sao Kabupaten Agam. PLTA ini mulai beroperasi sejak tahun 1983 dengan kapasitas terpasang sebesar 68 MW. Potensi energi yang 44

dimanfaatkan dari Danau Maninjau (464 mdpl) seluas 96 km2disalurkan melalui terowongan headrace tunnel sepanjang 4,3 km. PLTA ini termasuk jenis Reservoir (Danau) dengan turbin yang beroperasi yaitu jenis Francis Vertikal dengan kecepatan

putaran 750 rpm. Luas daerah tangkapan air PLTA ini mencapai 234,56 km2.

-

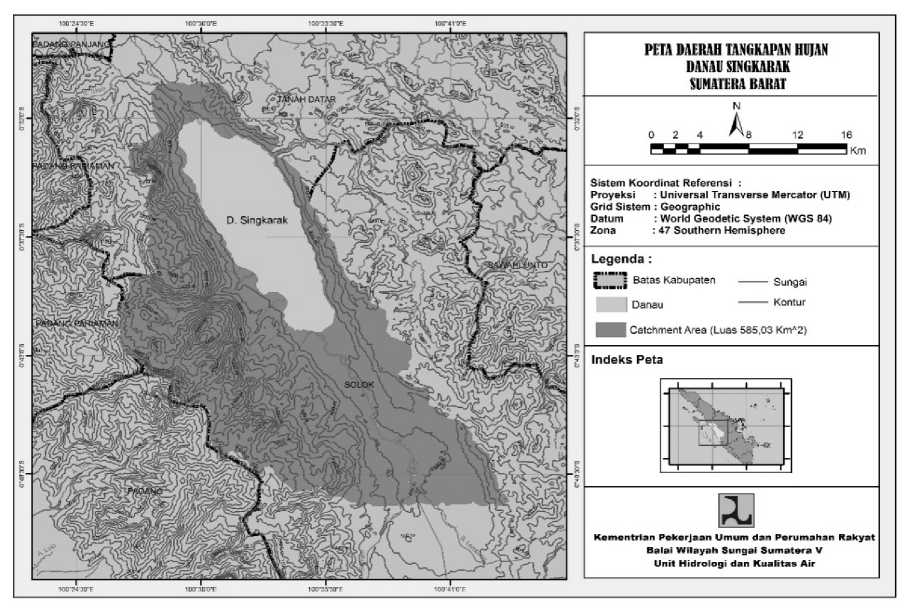

3. PLTA Singkarak

PLTA yang terletak di Desa Tapakis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Danau Singkarak sebagai sumber airnya. Kapasitas pembangkit yang mencapai 175 MW atau sekitar 985 GWh pertahun ini mengalirkan air dari Danau Singkarak dengan panjang sekitar 16,5 km dan diameter terowongan 5 m. Danau Singkarak yang memiliki luas sekitar 112 km2

memiliki elevasi muka air antara 364 – 362 mdpl. PLTA ini termasuk jenis Reservoir (Danau) dengan turbin yang beroperasi yaitu jenisFrancis Vertikal dengan kecepatan putaran 500 rpm. Luas daerah tangkapan air PLTA ini mencapai 585,03 km2. Adapun peta daerah tangkapan air dari PLTA Danau Singkarak dapat dilihat pada gambar 3.

Pada gambar 2 ditampilkan daerah tangkapan air dari PLTA Maninjau yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BWS Sumatera V.

Gambar 2.

Peta Daerah Tangkapan Air PLTA Maninjau (PLN Sektor Bukittingi, 2017)

Gambar 3.

Daerah Tangkapan Air PLTA Singkarak (PLN Sektor Bukittinggi, 2017)

Sebagai salah satu indikator keberlanjutan PLTA, maka angka deforestasi dari daerah tangkapan air pada ketiga PLTA yang ada di Sumatera Barat harus sangat diperhitungkan. Karena badan air seperti danau, waduk, dan sungai mudah mengalami kerusakan sumber air. Dan kerusakan sumber air berhubungan erat dengan erosi yang menyebabkan sedimen yang terbawa masuk oleh air dan bersumber dari erosi, dan tercuci air hujan. Masuk dan mengendapnya sedimen di dalam badan air akan menyebabkan pendangkalan badan air (Arsyad, 2009). Dan salah satu dampak negatif dari PLTA adalah berkurangnya kapasitas penyimpanan air akibat dari adanya sedimentasi (Thaulow, Tvede, Pedersen, & Seelos, 2010). Sehingga adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air dapat menyebabkan banjir ketika tingginya curah hujan di daerah tangkapan air pada PLTA tersebut. Dan perubahan formasi hutan pada suatu daerah setiap tahunnya berkaitan dengan kebutuhan energi (IAEA, 2005).

Sebagai salah satu PLTA terbesar di dunia, PLTA GORJ di China juga

menyebabkan adanya efek lingkungan berupa sedimentasi sehingga mengubah aliran hidrologi Sungai Jiu yang mengakibatkan banjir sehingga merusak daerah pertanian. Pentingnya menganalisis sumber air sehingga dapat menetapkan stategi yang dapat melindungi penurunan sumber daya dan kualitas hidup masyarakat di sekitar PLTA (Ionici, 2015).

-

1. Angka deforestasi di daerah tangkapan air PLTA sangat mempengaruhi elevasi danau atau waduk sebagai penampung sumber air. Bertambahnya angka deforestasi juga menyebabkan besarnya sedimentasi yang masuk ke danau atau waduk terutama saat curah hujan di sekitar daerah tangkapan air cukup tinggi. Adanya transport sedimen dapat menyebabkan pendangkalan sungai, waduk atau danau dan menyebabkan penurunan kualitas air. Jika PLTA masih beroperasi dengan elevasi muka air danau yang sama dengan pada saat awal PLTA dioperasikan, maka daerah sekitar danau

akan mengalami banjir pada saat curah hujan tinggi dan penurunan elevasi danau pada musim kemarau. Oleh karena itu, perlunya perubahan operasional PLTA perihal elevasi danau dan produksi listrik.

-

2. Pentingnya mempertahankan sumber energi terbarukan terutama PLTA dapat dilakukan dengan mempertahankan kondisi hutan sebagai sumber daya air, terutama di daerah Sumatera Barat yang termasuk dalam hutan lindung dan konservasi. Dimana persediaan airnya menjadi sumber bahan bakar dari PLTA. Sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang aturan mengenai penggunaan lahan di sekitar daerah tangkapan air, terutama yang bestatus sebagai hutan lindung dan hutan konservasi.

-

3. Tingginya elevasi danau saat intensitas curah hujan yang tinggi dan turunnya elevasi danau pada musim kemarau, mengharuskan pihak PLTA melakukan kajian lebih lanjut mengenai perubahan operasional PLTA perihal elevasi danau dan produksi listrik.

-

4. Perlunya penelitian lebih lanjut terutama untuk masalah lingkungan terkait besarnya angka sedimen yang mempengaruhi elevasi danau.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, S. 2009. Konservasi Tanah dan Air. Bogor: IPB Press.

Asdak, C. 2004. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Azis, I. J., Napitupulu, L. M., Patunru, A. A., & Resosudarmo, B. P. 2010. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Bosko, R. E. 2006. Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber DAya Alam. Jakarta: ELSAM.

BPPT. 2015. Outlook energi Indonesia 2015: Pengembangan Energi untuk

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Pusat

Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi BPPT.

BPS. 2016. Statistik Listrik.

BPS. 2017. Sumatera Barat dalam Angka 2017. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat.

BPS Provinsi Sumatera Barat. 2017. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2017. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat.

ESDM. 2015. Renstra KESDM 2015 - 2019. Jakarta: Kementrian ESDM.

ESDM. 2016. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik. Jakarta: ESDM.

ESDM. 2016. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2016 - 2025 . Jakarta: Kementerian ESDM.

Fauzi, A., & Anna, S. 2005. Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gumelar, G. (2017, Januari 16). https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20170116103616-85-186557/esdm-konsumsi-listrik-nasional-masih-seperempat-negara-maju. Dipetik Juli 24, 2018, dari www.cnnindonesia.com: www.cnnindonesia.com

IAEA. 2005. Energy Indicator for Suistainable Development: Guidelines and Methodologies. Vienna: IAEA.

IEA. 2004. World Energy Outlook. Paris: IEA.

Indrawati, S. M. (2015, Juni 10). The World Bank Group. (The World Bank) Dipetik September 20, 2017, dari The World Bank Web Site: www.worldbank.org/

Ionici, C. 2015. Trend In sustainable Hydropower Development In Gorj. 1.

Istijono, B. 2013. Menuju Propinsi Sumatera Barat Kecukupan Energi Berbasis Air. Padang: Seminar Nasional Memperingati Hari Air Sedunia ke-XXI.

Kholil, Dharoko, T. A., & Widayati, A. 2015. Pendekatan Multi Dimensional Scaling untuk Evaluasi Keberlanjutan Waduk Cirata - Propinsi Jawa Barat. Manusia dan Lingkungan Vol. 22 No. 1, 22-31.

KLHK. 2015. Deforestasi Indonesia Tahun 2013 - 2014 . Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mahyudi, A. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Analisa Data Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia.

Marsudi, D. 2005. Pembangkitan Energi Listrik. Jakarta: Erlangga.

Napitupulu, A. 2013. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Pitcher, J. T., & Preikshot, D. 2001. RAPFISH: a Rapid Appraisal Technigue to Evaluate The Suistainability Status of Fisheries. Fishries Research 49, 255-270.

Sugiyono, A. 2000. Indikator Pembangunan Sektor Tenaga Listrik yang Berkelanjutan . Pengelolaan dan

Pemanfaatan Energi dalam Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan, 150-155.

Sukirno, S. 1994. Makro Ekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Thamrin, Sutjahjo, S. H., Herison, C., & Sabiham, S. (Oktober 2007). Analisis Keberlanjutan Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Kasus Kecamatan Dekat Perbatasan Kabupaten Bengkayang). Jurnal Agro Ekonomi Volume 25 No. 2, 103 - 124.

Thaulow, H., Tvede, A., Pedersen, T. S., & Seelos, K. 2010. Managing Catchments for Hydropower

Generation. Oslo: Blackwell

Publishing.

Todaro, M. P., & Smith, C. S. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Vera, I. A., Langlois, L. M., Rogner, H. H., Jalal, A. I., & Toth, F. L. 2005. Indicators for Suistainable Energy Development: An Initiative by the International Atomic Energy Agency. Natural Resources Forum 29, 274 -283.

48

Discussion and feedback