DAMPAK SOSIAL EKONOMI KERUSAKAN HUTAN CYCLOOPS PADA MASYARAKAT DI DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA

on

ECOTROPHIC • 5 (2) : 85 - 92

ISSN: 1907-5626

DAMPAK SOSIAL EKONOMI KERUSAKAN HUTAN CYCLOOPS PADA MASYARAKAT DI DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA

HUTAJULU HALOMOAN

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

halomoan. h@gmail.com

ABSTRACT

Area size of degraded land in Cycloops was 9.374 ha, from the total area size of 22.500 ha. The objectives of this research were describing forest damage in Cycloops, estimating economic impact from Cycloops forest damage, and formulating action for overcoming Cycloops forest damage. This research was conducted by the following approach es: change of productivity, cost of medical remedy, qualitative description, and transfer benefit. The research results show whereas the impact of flood/landslides in Cycloops has reduced farming productivity with the loss value of Rp 35,725,262,500, decreased public health Rp 152,325,000, the damage to public facilities and infrastructure Rp 51,778,194,000. The total value of economic loss as a result of floods/ landslides in Cycloops was Rp 88,401,754,100. Value of WTP community Rp 24,513,878,150. The results of AHP show that stakeholder LMA and the Community an important role in controlling the forest damage in Cycloops with value 0.30. A right approach of policies in the form of Preserved and Environmentally-Friendly Forest had the value of 0.66. The ratio value of consistency was 0.04. An alternative policy for the development of Cycloops region is an Empowerment of Forest Community with the value of 0.34, which means that the local community must be empowered.

Keywords: social economic impact, forest damage, community, CAPC

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan sebesar 137.090.468 hektar. Hutan terluas berada di Kalimantan (36 juta hektar), Papua (32 juta hektar), Sulawesi (10 juta hektar) Sumatera (22 juta hektar) dan sisanya tersebar di berbagai pulau lainnya (Departemen Kehutanan, 2008).

Secara ekonomi hutan bermanfaat sebagai bahan baku industri kayu, penyediaan lapangan kerja, wisata claerah, clan salah satu sumber penclapatan claerah clan pendapatan nasional. Hutan juga bermanfaat sebagai penyangga kehidupan, pengaturan tata air dan sumber mata air, menjaga kesuburan tanah, keseimbangan iklim dan kualitas udara, biodiversity (flora dan fauna).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, yang memanfaatkan sumber daya alam termasuk hutan sebagai input pembangunan, cenderung dilakukan secara eksploitatif yang berdampak pada kerusakan hutan dan lahan. Data kerusakan hutan nasional diperkirakan mencapai angka 2,83 juta hektar/ tahun (Departemen Kehutanan, 2005).

Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, sebagian besar kawasan Indonesia menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana ekologis ( ecological disaster), seperti bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Menurut data dari Bakor-nas Penanggulangan Bencana, sejak 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 bencana di Indonesia akibat kerusakan hutan dengan 2.022

korban jiwa dan kerugian rniliaran rupiah, dengan 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir clan longsor.

Provinsi Papua merniliki luas kawasan hutan sebesar ± 32 juta hektar. Hutan Papua yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi dan kawasan perairan (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, 2008). Sedangkan Kabupaten Jayapura merniliki luas kawasan hutan sebesar 1.353.407 hektar, dari luas tersebut sebesar 236.459 hektar telah mengalarni kerusakan.

Hutan Cagar Alam Cycloops adalah salah satu hutan suaka alam yang terdapat di KabupatenJayapura. Luas hutan Cycloops sebesar 22500 hektar, Sedangkan luas lahan kritis sebesar 9.374 hektar yang terdiri dari 2.703 hektar di dalam kawasan inti dan 6.671 hektar di kawasan penyangga (Dinas Kehutanan clanLingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, 2008).

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura (2008) terdapat sekitar 5.000 warga atau 1.000 KK yang bermukim di sekitar lokasi Cycloops. Hutan Cycloops dihuni oleh suku Ormu, Tepera, Moi, Sentani, Humbolt, Numbay, serta suku Wamena, Paniai clan suku dari luar Papua.

Kerusakan kawasan Cycloops sebagai akibat dari pembangunan, sehingga memaksa masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam sebagai input dalam mendapatkan pendapatan serta aktivitas masyarakat lainnya yakni penebangan pohon secara liar baik untuk membuat rumah dan dijadikan sebagai

arang untuk clijual pacla pemilik warung makan. Sehingga pacla tahun 2007 Cycloops mengalarni erosi clan longsor yang menimbulkan kerusakan ekologi clan kerugian pada masyarakat.

Dari uraian di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan pengelolaan Cycloops serta dampak longsor Cycloops yaitu; Bagaimanakah kondisi kerusakan hutan Cycloops selama ini?, Berapa besar clampak kerusakan hutan Cycloops terhadap tingkat kesejahteraan (pendapatan, kesehatan, sosial clan budaya) masyarakat? clan Bagaimana upaya mengatasi masalah kerusakan kawasan Cycloops oleh stakeholder (Masyarakat Adat, Pemerintah, LSM clan Swasta)?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerusakan hutan Cycloops yang dirasakan oleh masyarakat, memperkirakan clampak kerusakan hutan Cycloops terhadap tingkat kesejahteraan (pendapatan, kesehatan, sosial clan buclaya) masyarakat, merumuskan tindakan untuk mengatasi masalah kerusakan hutan Cycloops clan rekomendasi pengembangan hutan Cycloops.

Studi ini melakukan estimasi tentang dampak kerusakan hutan Cycloops terhadap tingkatkesejahteraan (pendapatan, kesehatan, sosial clan budaya) masyarakat. Obyek penelitian adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Cycloops yang mengalarni bencana clan kerusakan harta benda, fasilitas sarana clan prasana yang disediakan pemerintah yaitu bangunan, jalan clan lain se-bagainya. Asumsi yang dipakai pacla penelitian ini aclalah masyarakat yang mengalami bencana adalah masyarakat yang juga melakukan kerusakan (penebangan liar, pembangunan rumah, konversi lahan clan sebagainya).

Dari hasilanalisis dirumuskan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dalam mengatasi kerusakan kawasan Cycloops clan mengembangkan model pengembangan yang baik clan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitianinidilakukan di tiga Kelurahan (Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Sentani Kota, clan Kelurahan Dobonsolo) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, clan dilaksanakan pada bulan Februari 2009.

Studi ini melakukan estimasi tentang dampak kerusakan hutan Cycloops terhadap tingkat kesejahteraan (pendapatan, kesehatan, sosial clan buclaya) masyarakat. Obyek penelitian dalam studi ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Cycloops yang mengalarni bencana clan kerusakan harta benda, selain itu fasilitas sarana clan prasana yang disediakan pemerintah yakni bangunan, infrastruktur jalan clan lain sebagainya. Asumsi yang dipakai pada penelitian ini aclalah masyarakat yang mengalarni bencana adalah masyarakat yang juga melakukan kerusakan (penebangan liar, pembangunan rumah, konversi lahan clan sebagainya).

Studi ini juga merumuskan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pengelolaan hutan Cycloops termasuk masyarakat yang mendiami kawasan Cycloops clan masyarakat yang terkena dampakkerusakan, dalam mengatasi masalah kerusakan kawasan Cycloops clan mengembangkan model pengembangan yang baik clan berkelanjutan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan aclalah data primer clan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara tentang penurunan kesejahteraan masyarakat yang meliputi penurunan produksi hasil pertanian clan perkebunan, jurnlah pengeluaran masyarakat untuk berobat ke Puskesmas clan Rumah Sakit, penurunan manfaat perlindungan, panclangan tentang keberadaan hutan Cycloops. Data Sekuncler berupa gambaran umum wilayah kabupaten jayapura terdiri clari iklim, topografi, vegetasi, flora clan fauna, kondisi sosial ekonomi masyarakat clan lain sebagainya.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di dekat kawasan hutan Cycloops yang merasakan dampak langsung akibat longsor/erosi hutan Cycloops pada bulan Maret tahun 2007 di Distrik Sentani. Jurnlah populasi yang mendiarni kawasan Cycloops adalah sebanyak 5.000 orang atau sebanyak 1.000 Kepala Keluarga (KK dasar penentuan sampel yakni dengan metode Sampel Acak Distrati-fikasi (stratified random sampling) yakni :

-

1. Melakukan stratifikasi clan memilih penduduk secara langsung yang terkena dampak longsor/ erosi berclasarkan jenis pekerjaan (petani, pegawai negeri, TNI/ABRl, pengusaha atau pegawai swasta, pengumpul pasir, pedagang).

-

2. Menentukan jumlah sampel atau responclen pendudukminimal 10% atausekitar 100 KKdi Distrik Sentani. Sampel berdasarkan keragaman pekerjaan clan homogenitas dampak yang ditimbulkan oleh erosi/longsor (lama ticlak kerja, jenis penyakit, jenis usaha, clampaknya pada kesehatan).

Metode sampel/responclen clalam pengambilan kebijakan yakni metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa responden adalah pelaku (individu atau lembaga) yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan Cycloops. Responden terdiri dari tujuh orang yang dianggap mewakili stakeholder yaitu pejabat atau staf yang menguasai permasalahan yang berasal dari beberapa instansi/lembaga, antara lain: Dinas Kehutanan clan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, Balai Pengelolaan Konservasi Sumberdaya alam (BKSDA), Pakar Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat atau Tokoh Aclat, LSM Lokal Biclang

Lingkungan Hidup, LSM Internasional Bidang Lingkungan Hidup, dan Swasta (Pengusaha).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

Analisis Tingkat Penurunan Produksi Pertanian dengan menggunakan Pendekatan Perubahan Produktivitas :

Pendekatan ini mengacu pada perubahan produktivitas dalam sistem produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pada umumnya teknik ini diterapkan untuk menduga perbedaan produksi output sebelum dan sesudah dampak dari suatu aktivitas maupun intervensi pengelolaan.

Metode ini menghitung dari sisi kerugian (apa yang hilang) akibat suatu tindakan. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pembayaran kompensasi bagi property yang semestinya dibeli oleh pemerintah untuk tujuan seperti membangun jalan tol, bandara, instalasi rniliter dan lain-lain. Misalnya suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, diperlukan biaya kompensasi bagi petani atau pernilik lahan yang merelakan tanahnya dipergunakan untuk tujuan pembangunan yang ramah lingkungan rnisalnya: cagar alam, hutan lindung clan lain-lain. Seperti perhitungan berikut ini

PHPT = Σ t{(PHPTBij -PHPTSijxLTPijxHPTij)}

Dimana:

PHPT : Nilai kerugian turunnya hasil panen tanaman pertanian/ perkebunan (Rp)

PHPTBij : Jumlah hasil panen tanaman pertanian/perkebunan ke-i per hektar sebelum erosi, di lokasi j (kg/ha)

PHPTSij : Jumlah hasil panen tanaman pertanian/perkebunan ke-i per hektar setelah erosi, di lokasi j (kg/ha)

LTPij : Luas tanaman pertanian/perkebunan ke-i sekarang, di lokasi j (ha)

HPTij : Harga produksi tanaman pertanian/perkebunan ke-i sekarang, di lokasi j (Rp/kg)

i : Jenis tanaman pertanian/perkebunan

j : Areal perkebunan dan pertanian di Kawasan hutan CAPC.

AnalisisDampak Kerusakan HutanCycloops Terhadap Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Pendekatan Biaya Pengobatan ( Cost ofnlness) .

MetodeBiayaPengobatan ( cost offllnessJ digunakan untuk memperkirakan biaya morbiditas akibat perubahan yang menyebabkan orang menderita sakit. Total biaya dihitung baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung, yaitu mengukur biaya yang harus disediakan untuk perlakukan penderita lain meliputi: a) perawatan pada rumah sakit, b) perawatan selama penyembuhan, c) pelayanan kesehatan yang lain, dan d) obat-obatan.

Biaya tidak langsung mengukur nilai kehilangan produktivitas akibat seseorang menderita sakit. Biaya tidak langsung meliputi pendapatan yang hilang akibat

seseorang menderita sakit sehingga tidak bekerja. Taksiran biaya tidak termasuk rasa sakit yang diderita dan biaya penderitaannya sendiri. Umumnya digunakan untuk menilai dampak polusi udara terhadap morbiditas.

Analisa Dampak SosialYang DirasakanMasyarakat di Distrik Sentani Sebagai Dampak Dari Erosi/ Longsor Hutan CAPC dengan Menggunakan Pendekatan Deskriptif-Kualitatif.

Analisa deskriptifkualitatif mengacu pada Miles dan Huberman ( 1992) yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengamati dampak sosial dan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat akibat erosi/longsor hutan CAPC.

Analisa Nilai Penurunan Kawasan Perlindungan dengan Memakai Pendekatan Transfer Benefit

Perhitungan nilai manfaat untuk penurunan kawasan perlindungan didasarkan kepada pendekatan transfer benefit. Nilai transfer benefit konservasi biodiversity untuk vegetasi hutan di Indonesia sebesar US$ 300/ km2/tahun (konversi US$ 1= Rp 2500), menurut EEPSEA dan WWF ( 1998) dalam Glover dan Timothy ( 1999). Notasi perhitungan nilai pilihan konservasi biodiversity sebagai berikut:

NPKB = ^(NKBJ xLAJ )

J=I

Dimana :

NPKB = Nilai manfaat pilihan konservasi biodiversity (Rp)

NKB. = Nilai konservasi biodiversity/^T/t^un di lokasi long! sor j (Rp/km2/tahun)

L^ = Luas areal longsor ke-j (km2) j = (Hutan CAPC).

Analisis Nilai Ekonomi Total (NET)

Total nilai ekonorni suatu sumberdaya dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: nilai penggunaan (use value) dan nilai intrinsik (non use value) (Pearce dan Turner, 1990; Pearce dan Moran, 1994; Turner, Pearce dan Bateman, 1994). Selanjutnya, dijelaskan bahwa nilai penggunaan ( use value) dibagi lagi menjadi nilai penggunaan langsung ( direct use value), nilai penggunaan tidak langsung ( indirect use value) dan nilai pilihan ( option value). Nilai penggunaan diperoleh dari pemanfaatan aktual lingkungan (Turner, Pearce dan Bateman, 1994). Nilai penggunaan berhubungan dengan nilai karena responden memanfaatkannya atau berharap akan memanfaatkan di masa mendatang (Pearce dan Moran, 1994).

TEV =UV+NUV

UV = DUV+IUV+ OV

NUV =XV+BV

Sehingga:

TEV = (DUV + IUV + BV) + (XV+ BV)

Keterangan :

TEV = Total Economic Value (total nilai ekonomi)

UV = Use Value (nilai penggunaan)

NUV = Non Use Value (nilai instrinsik)

DUV = Direct Use Value (nilai penggunaan langsung) IUV = Indirect Use Value (nilai penggunaan tak langsung) OV = Option Value (nilai pilihan)

XV = Existence Value (nilai keberadaan)

BV = Bequest Value (nilai warisan/kebangaan)

Nilai penggunaan langsung adalah nilai yang ditentukan oleh kontribusi lingkungan pada aliran produksi clan konsumsi (Munasinghe, 1993). Nilai penggunaan langsung berkaitan dengan output yang langsung dapat dikonsumsi misalnya makanan, biomas, kesehatan, rekreasi (Pearce clan Moran, 1994). Sedangkan nilai penggunaan tidak langsung ditentukan oleh manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran produksi dan konsumsi (Munasinghe, 1993). Nilai pilihan ( option value) berkaitan dengan pilihan pemanfaatan lingkungan di masa datang. Pernyataan preferensi (kesediaan membayar) untuk konservasi sistem lingkungan atau komponen sistem berhadapan dengan beberapa kemungkinan pemanfaatan oleh individu di hari kemudian.

Nilai intrinsik dikelompokan menjadi dua bagian yaitu: nilai warisan ( bequest value) dan nilai keberadaan (existence value). Nilai intrinsik berhubungan dengan kesediaan membayar positi£ jika responden tidak bermaksud memanfaatkannya dan tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya (Pearce dan Moran, 1994). Nilai warisan berhubungan dengan kesediaan membayar untuk melindungi manfaat lingkungan bagi generasi mendatang. Nilai warisan adalah bukan nilai penggunaan untuk individu penilai, tetapi merupakan potensi penggunaan atau bukan penggunaan di masa datang (Turner et. al, 1994). Nilai keberadaan muncul, karena adanya kepuasaan atas keberadaan sumberdaya, meskipun penilai tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya.

Nilai ekonomi total (NET) dampak kerusakan hutan CAPC diformulasikan sebagai berikut

NET=ML

Dimana:

ML = Manfaat langsung

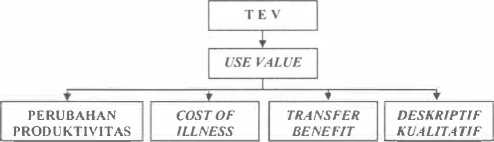

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi total hutan CAPC adalah dengan menggunakan Metode Perubahan Produktivitas, Cost of fllness, dan Deskriptif Kualitatif (Garnbar 1).

Analisis Kebijakan

Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "what-ever government choice to do or not to do" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan). Perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat didalamnya

Gambar 1 Teknik Pendekatan Perhitungan Nilai Ekonomi Total

tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau proses sosial dapat diperbaiki (Bauer dalam Dunn, 2003).

Oleh karena analisis kebijakan merupakan bentuk etika terapan yang pada akhirnya berupaya mencipta-kan pengetahuan yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Model kebijakan adalah sajian yang sederhana mengenai aspek-aspek terpilih dari suatu situasi problematis yang disusun untuk tujuan-tujuan khusus. Model-model kebijakan tersebut yaitu: 1) Model Deskripti£ 2) Model Normati£ 3) Model Verbal, 4) Model Simbolik, 5) Model Prosedural, 6) Model Pengganti, dan 7) Model Prespekti£

Menurut Dunn (2003) analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam kaitannya dengan analisis kebijakan pengelolaan kawasan CAPC, maka model kebijakan yang dianggap paling sesuai adalah model prosedural. Model prosedural ini menggunakan serangkaian prosedur sederhana untuk menunjukkan dinamika hubungan diantara variabel-variabel yang dipercayakan memberikan ciri pada masalah kebijakan.

Bentuk sederhana dari model prosedural adalah "pohon keputusan''. Pohon keputusan berguna untuk membandingkan estimasi subjektif mengenai akibat-akibat yang mungkin dari berbagai pilihan kebijakan dimana ada kondisi terdapat kesulitan untuk memperhitungkan resiko dan ketidakpastian data yang ada. Untuk penelitian ini digunakan tiga pendekatan dalam menganalisis kebijakan (Tabel 1) tiga pendekatan analisis kebijakan.

Tabel 1 Tiga Pendekatan Analisis Kebijakan

No. Pendekatan Pertanyaan Utama Tipe lnformasi

-

1. Empiris Adakah dan akankah (fakta) Deskriptif don Prediktif

-

2. Valuatif Apa manfaatnya (nilai) Valuatif

-

3. Normatif Apa yang harus dipebuat (aksi) Preskriptif

Sumber: Dunn, 2003.

Pendekatan Analisis Hirarki Proses (AHP)

Analisis hirarki proses (AHP) atau yanS juga dikenal dengan istilah proses hirarki analitik (PHA) atau analisis jenjang keputusan (AJK), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. AHP didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu, melalui prosedur yang didesain

untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai sel alternati£

AHP merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai suatu struktur, clan biasanya diterapkan untuk masalah-masalah yang terukur (kualitatif), maupun masalah-masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau masalah yang tidak terstruktur, pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali clan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman maupun intuisi.

Dalam penyelesaian permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipaharni antara lain:

-

a. Dekomposisi, setelah didefinisikan maka dilakukan dekomposisi yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsumya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka, dilakukan pemecahan unsur-unsur tersebut sampai tidak dapat dipecahkan lagi sehingga didapat beberapa tingkatan dari persoalan tadi.

-

b. Comparative Judgement, prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk perbandingan berpasangan (pairwise comparation).

-

c. Syntheses of Priorit}'J dari setiap matrik pairwise comperation kemudian dicari eigen vektornya untuk mendapat prioritas lokal. Karena matrik pairwise comparation terdapat suatu tingkat maka untuk mendapat prioritas global, harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif menurut prosedur sintesis dinamakan priority setting.

-

d. Logical Consistenc» konsistensi memiliki dua makna, pertama, bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keragaman dan relevansinya. Kedua, adalah tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

-

e. Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty (1991) mulai dari bobot 1 sampai 9. Nilai bobot 1 menggambarkan sama penting (untuk atribut yang sama skalanya selalu diberi nilai bobotnya 1), sedangkan nilai 9 menggambarkan kasus atribut yang "penting absolut'^ penting dibandingkan dengan lainnya.

Tahap paling penting dari AHP adalah penilaian pasangan (judgement) antara faktor pada suatu tingkat hirarki. Penilaian ini dilanjutkan untuk memberikan bobot numerik atau verbal berdasarkan perbandingan

berpasangan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Selanjutnya melakukan analisis untuk menentukan faktor mana yang paling tinggi atau paling rendah peranannya terhadap level atas dimana faktor tersebut berada.

Keberhasilan penggunaan AHP tergantung pada penggunaan hirarki yang tepat clan problem yang tidak terukur sampai pada pengambilan keputusan, karena AHP mampu mengkonversi faktor-faktor yang tidak dapat diukur (intangible) dalam aturan yang biasa dibandingkan. Untuk mengisi perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain, maka dapat digunakan pembobotan berdasarkan skala AHP yang disampaikan oleh Saaty (1991) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Skala Banding Secara Berpasangan Model Saaty

lntensi-tas Kepentingan

Definisi

-

1. Kedua elemen yang dibandingkan sama pentingnya (equal)

-

3. Elemen yang sedikit lebih penting dibanding elemen yang lain (moderate)

Penjelasan

Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar pada sifat itu Pengalaman dan pertimbangan sedikit mendukung satu elemen yang lainnya

-

5. Elemen yang satu sangat penting Pengalaman dan pertimbangan dibanding elemen lainnya (strong) dengan kuat mendukung satu elemen atas elemen yang lainnya

-

7. Satu elemen jelas lebih penting Satu elemen dengan kuat men-daripada elemen lainnya (very dukung, dominansi mendukung strong) tingkat penegasan tinggi yang

mungkin menguat

-

9. Satu elemen mutlak lebih penting Yang satu atas yang lainnya me-dibandingkan elemen lainnya miliki tingkat penegasan tertinggi

(extreme) yang mungkin menguatkan

2,4,6,8 Apabila ragu-ragu diantara kedua Kompromi diperlukan antara dua elemen yang diperbandingkan pertimbangan didekati dengan nilai yang berdekatan

1/(-9) Jika untuk aktivitas i mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan i.

Sumber: Saaty, (1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kerusakan Hutan CAPC yang Dirasakan Oleh Masyarakat

Kerusakan hutan CAPC yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memang sangat besar, hal itu terlihat dari semakin banyaknya penebangan liar, konversi lahan menjadi lahan pertanian, pembangunan rumah di atas gunung Cycloops, serta kegiatan-kegiatan masyarakat suku Wamena, Paniai clan lainnya yang tidak bertanggungjawab clan menyebabkan kerusakan pada flora yang menjadi endemik di Cycloops.

Dampaksosial yang dirasakan olehmasyarakatyakni berupa biaya sosial, perubahan budaya/gaya hidup dan munculnyakecemburuan sosial. Sedangkan pada aspek modal sosial yang dirasakan masyarakat mengalarni peningkatan, hal itu disebabkan oleh komunikasi, solidaritas antar masyarakat semakin baik.

Pada aspek budaya atau kebiasaan hidup sehari-hari

Tabel 3 Nilai Kerugian Penurunan Produksi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tahun 2007

|

Jenis Komoditi |

5ebelum Banjir/Longsor |

Sesudah Banjir/ Longsor |

Penurunan Produksi (kg/ha) |

Jumlah (Rp) | ||||

|

Luas (m2) |

Produ^si (kg/m I ekor) |

Harga (Rp/kg) |

Pendapatan (Rp) |

Produksi (kg/m/ ekor) |

Pendapatan (Rp) | |||

|

l. Cabe |

50 |

15 |

65.000 |

48.750.000 |

2 |

6.500.000 |

13 |

42.250.000 |

|

2.Singkong |

150 |

20 |

20.000 |

60.000.000 |

10 |

30.000.000 |

10 |

30.000.000 |

|

3. Pinang |

150 |

20 |

80.000 |

240.000.000 |

10 |

120.000.000 |

10 |

120_000_000 |

|

4. Pisang |

50 |

350 |

15.000 |

262.500.000 |

150 |

112.500.000 |

200 |

150.000.000 |

|

5. lkan |

50 |

625 |

35.000 |

1.093.750.000 |

125 |

218.750.000 |

500 |

875.ooo.ooo |

|

6. Babi |

30 |

7500 |

80.000 |

18.000.000.000 |

1875 4.500.000.000 |

5625 |

13.500.000.000 | |

|

7. Sapi |

30 |

10.500 |

80.000 |

25.200.000.000 |

1750 4.200.000.000 |

8750 |

21.000.000.000 | |

|

8. Ayam |

5 |

26 |

65.000 |

8.450.000 |

10 |

3.250.000 |

16 |

5.200.000 |

|

9. ltik |

3 |

25 |

75.000 |

5.625.000 |

12.5 |

2.812.500 |

12.5 |

2.812.500 |

|

Jumlah |

518 |

19.081 |

515.000 44.919.075.000 |

3932 9.193.812.soo |

15.124 |

35.725.262.soo | ||

Sumber: Data Primer diolah, (2009)

masyarakat juga mengalami perubahan. Kondisi dulu sebelum terjadi banjir/longsor Gunung Cycloops, hubungan sosial antar masyarakat tidak terlalu baik dan lebih mementingkan diri sendiri. Kondisi sekarang setelah banjir/longsor Cycloops hubungan masyarakat semakin akrab dan gaya hidup mereka semakin menunjukkan kepedulian dengan sesama masyarakat lainnya, yang ditandai dengan kegiatan gotong-royong dalam membersihkan kotoran-kotoran dan lumpur yang menggenangi rumah tetangganya tanpa dibayar dan dipaksa.

Perubahan kepedulian tersebut terjadi secara tidak langsung dan tanpa paksaan, hal itu semata-mata terjadi sebagai bagian dari upaya penanggulangan dan rehabilitasi akibat dampak banjir/longsor yang terjadi. Sebaliknya kondisi keakraban dan hubungan (relationship) antar masyarakat semakin baik.

Dampak Kerusakan Hulan Cycloops Terhadap Tingkat Kesejahteraan (pendapatan, kesehatan, sosial dan budaya) masyarakat.

Pendekatan Perubahan Produktivitas Sebelum dan

Sesudah Banjir/ Longsor Cycloops

Kerugian pada produktivitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat akibat longsor/ banjir gunung Cycloops yakni perubahan pendapatan masyarakat sebelum banjir/longsor Cycloops Rp 44.919.075.000, setelah banjir/longsor Cycloops Rp 9.193.812.500. Jurnlah kerugian Rp 35.725.262.500 (Tabel 3).

Pendekatan Cost ofn lness

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2007, menunjukkan bahwa akibat dari longsor/banjir Cycloops menyebabkan masyarakat mengalarni penyakit gatal-gatal, malaria, dan lain-lain. Basil analisis menunjukkan responden yang dirawat dan menginap di RS/Puskesmas 215 orang, biaya rata-rata/orang Rp 825.667 dan total biaya pengobatan Rp 90.750.000. Jurnlah responden yang dirawat dan tidak menginap 735 orang, biaya rata-rata/orang Rp 51.000, total biaya

pengobatan Rp 19.635.000 ( Tabel 4 ) . Rata-rata biaya kesehatan akibat banjir/ longsor hutan Cycloops relatif lebih tinggi dibandingkan perhitungan kerugian secara nasional tahun 1997 baik yang dilakukan oleh EEPSEA dan WWF (1998) Rp 462.000/ orang maupun UNDP dan Kementerian LH (1998) Rp 311.000/orang. Perbedaan ini disebabkan karena harga-harga barang diJayapura-Papua lebih mahal dibandingkan dengan perhitungan secara nasional.

Biaya tidak langsung meliputi kehilangan pendapatan akibat tidak bekerja karena mengalarni sakit, dan aktivitas lainnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa jurnlah upah harian pada semua pekerjaan berkisar antara Rp 20.000-Rp 250.000 perhari. PNS diupah Rp 40.000/hari, pegawai swasta Rp 32.900, pegawai BUMN Rp 250.000, Wiraswasta Rp 30.000, Honorer Rp 20.000, dan petani Rp 25.000. Jurnlah nilai kerugian terbesar masyarakat di Kelurahan Dobonsolo Rp 5.695.080, Kelurahan Hinekombe Rp 5.251.680,

dan Kelurahan Sentani Kata Rp 4.155.840. Total kerugian dirasakan masyarakat Distrik Sentani akibat tidak bekerja Rp 15.102.600 (Tabel 5).

Analisa Nilai Kerusakan Sarana dan Prasarana

Dampak yang dialarni masyarakat yakni terjadinya kerusakan perumahan, infrastruktur jalan raya, transportasi, telekomunikasi, layanan air bersih, macetnya aktivitas perekonomian dan perdagangan (Tabel 6).

Dari tabel 6 menunjukkan nilai kerusakan rumah untuk jenis rusak ringan di Kelurahan Hinekombe, Sentani Kata dan Dobonsolo sebesar Rp 30.970.000, tingkat kerusakan sedang sebesar Rp 5.950.000, dan tingkat kerusakan berat adalah Rp 18.950.000. Tingkat kerusakan hanyut/hancur jurnlah kerugian sebesar Rp 675.000.000, serta jurnlah kerugian yakni sebesar Rp 730.870.000.

Tabel 4 Rekapitulasi Penyakit akibat longsor Cycloops di Kota Sentani

|

No. |

Pola Pencegahan Penyak1t |

Jumlah Orang SakitPada 5aat B an.w. (Orang) |

Jumlah Orang 5akit Pada Kon-d.1s1. NormaI (Orang) |

Biaya Berobat Rata-Rata/ Orang (RP) |

Selisih Total Biaya Pengobatan (Rp) |

|

l. |

Dirawat dan Menginap |

215 |

105 |

825.000 |

90.750.000 |

|

2. |

Dirawat dan Tidak Menginap |

735 |

350 |

51.000 |

19.635.000 |

|

3. |

Beli Obat Sendiri |

4.172 |

2.075 |

20.000 |

41.940.000 |

|

Jumlah |

5.122 |

2.530 |

152.325.000 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Data Primer diolah, (2008).

Tabel 5 Nilai Kerugian Ekonomi Penduduk Tidak Bekerja Akibat Banjir/ Longsor Cycloops Tahun 2007 di Kota Sentani

Tabel 7 Total Nilai Ekonomi Kerusakan Hutan Cycloops di Distrik Sentani

|

Periode |

Banjir/Longsor CA. |

Cycloops Maret 2007 |

Kerugian |

Nilai Kerugian | ||||||

|

Kampung |

No. |

Jenis Pekerjaan |

Jlh Pekerja |

Jlh Tdk Kerja |

Upah Harian (Rp/org/ hr) |

Lama Hari Tdk kerja (Hari) |

Jlh Nilai Kerugian (Rp) |

No. Dampak Kerugian |

persatuan (Rp/ha/unit/ org) |

(Rp) |

|

(Org) |

(Org) |

1. Kerusakan Sarana dan Prasarana | ||||||||

|

Hinekombe |

1 |

Peg. Negeri |

18 |

15 |

48.000 |

4 |

2.880.000 |

(!) | ||

|

2 |

Peg. Swasta |

15 |

8 |

39.480 |

2 |

631.680 |

a.Bangunan |

1.810 |

11.240.000.000 | |

|

3 |

Peg.BUMN |

2 |

2 |

300.000 |

2 |

1.200.000 |

b. lnfrastruktur |

1.775 |

20.370.785.000 | |

|

4 |

Wiraswasta |

2 |

2 |

30.000 |

7 |

420.000 |

c.Barang NonBangunan |

1.944 |

2.689.915.000 | |

|

5 |

Honorer |

1 |

1 |

24.000 |

5 |

120.000 |

Jumlah -1 |

5.529 |

35.681.064.000 | |

|

6 |

Petani |

- |

- |

2. Dampak Banjir/Longsor Cycloops (2) | ||||||

|

Jumlah |

38 |

26 |

441.480 |

20 |

5.251.680 | |||||

|

Sentani Kota |

1 |

Peg. Negeri |

14 |

12 |

48.000 |

5 |

2.880.000 |

a. Perubahan Produktivitas (Pertanian, Peternakan dan Perika- |

15.214 |

35.725.262.500 |

|

2 |

Peg. Swasta |

6 |

4 |

39.480 |

2 |

315.840 |

nan) |

1.211.130.000 | ||

|

b. Usaha Perdagangan |

13 | |||||||||

|

3 |

Peg.BUMN |

3 |

1 |

300.000 |

2 |

600.000 | ||||

|

4 |

Wiraswasta |

1 |

1 |

30.000 |

5 |

150.000 |

c. Kesehatan Masyarakat |

2.592 |

152.325.000 | |

|

5 |

Honorer |

- |

d. Penduduk TidakBekerja |

100 |

15.102.600 | |||||

|

6 |

Petani |

1 |

1 |

30.000 |

7 |

210.000 |

e. Kerusakan Perumahan Masyarakat |

100 |

730.870.000 | |

|

Jumlah |

25 |

19 |

447.480 |

21 |

4.155.840 |

Jumlah -2 |

15.527 |

37.834.690.100 | ||

|

Dobonsolo |

1 2 |

Peg. Negeri Peg. Swasta |

22 10 |

18 7 |

48.000 39.480 |

4 3 |

3.456.000 829.080 |

3. Kenyamanan !3l |

172.500 |

14.886.000.000 88.401.754.100 |

|

Total Kerugian (1-3) |

193.556 | |||||||||

|

3 |

Peg.BUMN |

4 |

2 |

300.000 |

2 |

1.200.000 | ||||

|

4 |

Wiraswasta |

Sumber: Data Primer diolah, (2009). | ||||||||

|

Keterangan: Ill Perunit; 121 Perhektar; 131 Perkilogram dan Rupiah | ||||||||||

|

5 |

Honorer |

* |

- |

- |

- | |||||

|

6 |

Petani |

1 |

1 |

30.000 |

7 |

210.000 | ||||

|

Jumlah |

37 |

28 |

417.480 |

16 |

5.695.080 |

bahwa total kerugian masyarakat akibat banjir/ | ||||

|

Total |

100 |

73 |

57 |

15.102.600 |

longsor Cycloops Tahun 2007 adalah sebesar Rp | |||||

|

Rata-Rata |

33.34 |

24.34 |

435.480 |

19 |

5.034.200 |

88.401.754.100. | ||||

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dampak Sosial Longsor/Banjir di Distrik Sentani

Longsor/banjir Gunung Cycloops mengakibatkan hubungan sosial kemasyarakatan semakin baik. Tumbuhnya kembali rasa gotong-royong untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Aspek budaya masyarakat tidak terganggu akibat banjir tersebut, karena tidak ada aktivitas masyarakat yang mengganggu kebiasaan dan norma-norma yang terdapat pada masyarakat. Aspek ekologi hutan Cycloops mengalarni perubahan yakni munculnya jalur mata air yang baru, sehingga mempengaruhi debit air PDAM Kabupaten Jayapura. Dampak lainnya yakni habitat tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga mengganggu kehidupan flora dan fauna serta biodiversity lainnya yang terdapat di gunung Cycloops.

Nilai Ekonomi Total (NET) Dampak Kerusakan (Banjir/Longsor) Cycloops

Banjir/longsor hutan Cycloops menirnbulkan kerugian ekonomi masyarakat dalam bentuk penurunan produktivitas, kesehatan, dan kerusakan sarana dan prasarana (Tabel 7). Hasil tabel 7menunjukkan

Analisis Hirarki Proses (AHP)

Analisis Konsistensi Antara Variabel Secara Horizontal

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa stakeholder LMA dan Masyarakat yang berperan penting dalam mengatasi kerusakan hutan Cycloops nilai 0.30 (Tabel 8).

Pendekatan kebijakan yang paling tepat adalah pendekatan Hutan Lestari dan Ramah Lingkungan sebesar 0.66. Nilai rasio konsistensi sebesar 0.04 artinya terdapat konsistensi pendapat para Stakeholder sehingga tidak perlu direvisi kembali (Tabel 9).

Altematif kebijakan pengembangan hutan Cycloops adalah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dengan bobot nilai rata-rata 0.34 (tabel 10).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

-

1. Tingkat kerusakan hutan CAPC mengalarni peningkatan, yang disebabkan oleh kegiatan penebangan liar, konversi lahan menjadi lahan pertanian, pembangu-

Tabel 6 Dampak Longsor Cycloops terhadap Kerusakan Perumahan Masyarakat

Nama Kampung

Jumlah Kerusakan Nilai Kerugian

Rusak Rusak Rusak Hanyut/ Jumlah

Ringan Sedang Berat Hancur Rusak Ringan Rusak Sedang RusakBerat (Rp) Hanyut/ Kerugian (Rp)

(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Rp) (Rp) Hancur (Rp)

Hinekombe

Sentani Kota Dobonsolo

Jumlah

32 1 4 3 13.550.000 2.100.000 8.800.000 245.000.000 269.450.000

20 3 2 7.850.000 2.050.000 370.000.000 379.900.000

1 5 2 9.570.000 1.800.000 10.150.000 60.000.000 81.520.000

79 5 9 7 30.970.000 5.950.000 18.950.000 675.000.000 730.870.000

Sumber : Data Primer diolah, (2009).

Tabel 8 Tataran Kepentingan Stakeholder

|

No. |

Stakeholder |

Bobot |

Prioritas |

|

1. |

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) |

0.30 |

1 |

|

2. |

Masyarakat |

0.30 |

2 |

|

3. |

Pemerintah Daerah |

0.25 |

3 |

|

4. |

Akademisi/LSM Lingkungan |

0.09 |

4 |

|

5. |

5wasta/Pengusaha |

0.06 |

5 |

|

lnkonsistensi Rasio = 0,04 | |||

Sumber : Data Primer diolah, (2009)

Tabel 9 Pendekatan Kebijakan

|

No. Pendekatan Kebijakan |

Bobot |

Prioritas |

|

1. Hutan Lestari dan Ramah Lingkungan |

0.66 |

1 |

|

2. Pencegahan Konflik Pengelolaan |

0.24 |

2 |

|

3. Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya lnkonsistensi Ratio= 0,04 |

0.10 |

3 |

Sumber : Data Primer diolah, (2009)

Tabel lOAlternatif Kebijakan Dalam Mengatasi Kerusakan Hutan CAPC

|

No. |

Pendekatan Kebijakan |

Bobot |

Prioritas |

|

1. |

Pemberdayaan Masyarakat Hutan |

0.34 |

1 |

|

2. |

Pengembangan Lembaga Ekonomi |

0.29 |

2 |

|

3. |

Penguatan Lembaga Masyarakat Adat |

0.17 |

3 |

|

4. |

Penegakan Hukum |

0.13 |

4 |

|

5. |

Pengembangan Hutan Wisata/Pendidikan |

0.07 |

5 |

|

lnkonsistensi Rasio = 0 04 |

Sumber : Data Primer diolah, 2009

nan rumah, dan perburuan flora dan fauna yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan.

-

2. Total kerugian masyarakat akibat longsor/banjir Cycloops yakni Rp 88.401.754.lOOyang terdiri dari Rp 35.725.262.500 kerugian penurunan produktivitas pertanian, Rp 152.325.000 kerugian pada kesehatan masyarakat, Rp 15.102.600 kerugian ekonomi penduduk akibat tidak bekerja, Rp 730.870.000 kerugian ekonomi kerusakan perumahan masyarakat, Rp 35.681.064.000 kerugian kerusakan sarana dan prasarana, Rp 1.211.130.000 kerugian usaha perdagangan, dan Rp 14.886.000.000 kerugian kehilangan kenyamanan yang dirasakan masyarakat.

-

3. Hasil analisis AHP menunjukkan stakeholder LMA dan Masyarakat yang berperan penting dalam kelestarian Cycloops dengan nilai 0.30. Metode pendekatan kebijakan hutan lestari dan ramah lingkungan bobot nilai 0.66, nilai rasio konsistensi sebesar 0.04. Serta alternatif kebijakan yakni pemberdayaan masyarakat hutan dengan bobot nilai rata-rata 0.34.

Saran

-

1. Keseriusan pihak BKSDA Papua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengamanan dan pengawasan hutan Cycloops lebih ditingkatkan lagi dan berkoordinasi dengan satuan pengamanan swakarsa masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

-

2. Penyuluhan tentang manfaat keberadaan hutan Cy-

cloops dalamkehidupan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sampai pada munculnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan Cycloops oleh masyarakat itu sendiri.

-

3. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengawasan hutan Cycloops.

-

4. Rekomendasi stakeholder berdasarkan hasil analisis AHP yakni masyarakat setempat harus diberdayakan. Program pemberdayaan dapat berupa pemberian hewan ternak, modal kerja, koperasi usaha kecil, dan kegiatan ekonomi kerakyatan yang sifatnya produktif, mandiri dan1 berkesinambungan.

DAFTARPUSTAKA

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2005. Laju Kerusakan Hutan danLahan di Indonesia.Jakarta: Dephut.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2008. Statistik Kehutanan Indonesia. Jakarta: Dephut.

[Dinhut LH] Dinas Kehutanan danLingkungan Hidup Kabupaten Jayapura. 2008. Status Lingkungan Hid up Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008. Jayapura: Dinhut LH.

[DinkesJ dinas kesehatan kabupatenJayapura. 2008.Rekapi-tulasi Penyakit akibat longsor Cycloops di Kota Sentani. Jayapura. Dinkes.

Dunn WN. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Penerjemah; Yogyakarta: UGM Press.

Dye TR. 1978. Understanding Public Policy, Edisi ketiga, Prentice - Hall, Inc, USA.

EEPSEA, WWF. 1998 TheIndonesian Fires and Haze of1997: The Economic Toll. Economic and Environmental Program for SE Asia and The World Wide Fund for Nature (WWF).

Glover D, Timothy]. 1999. Indonesi's Fires and Haze, The Cost ofCatastrope. Institute ofSoutheast Asian Studies, Singapore and International Development Research Center, Canada.

Miles MB, HubermanAM. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Ten tang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.

Munangsihe M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Environment Paper Number 2.

UNDP, KLH. 1998. Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan di IndonesiaJilid l: Dampak, Faktor dan Evaluasi. UNDP-KLH.Jakarta.

Pearce DW, Turner RK. 1990.Economics ofNaturalResources and The Environment. Harvesters Wheatsheaf. New York. London. Sidney.

Pearce D, Moran D. 1994. The Economics Value of Biodiversity. Earthescan PublicationLimited. London. IUCN.

Saaty TL. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimipin. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Turner RK, Pearce D, Bateman I. 1994. Environmental Economics: An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf.

i

92

Discussion and feedback