Bioindikator Makrozoobenthos dalam Penentuan Kualitas Perairan di Tukad Mati Badung, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science IV(1), 49-56 (2021)

BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTHOS DALAM PENENTUAN KUALITAS PERAIRAN DI TUKAD MATI BADUNG, BALI

Putu Frissa Anasthasya Widhiandaria*, Ni Luh Watiniasih a, Dewa Ayu Angga Pebriani a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Badung, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-823-7562-840

Alamat e-mail: ichafrissa76@gmail.com

Diterima (received) 20 Mei 2020; disetujui (accepted) 15 November 2020; tersedia secara online (available online) 15 Februari 2021

Abstract

Tukad Mati (Mati River) is characterized with high amount of waste, dirty and smelly river causing water quality degradation in this river. This study was aimed to know the status of Tukad Mati waters based on the diversity, uniformity, dominance index, and to check the water quality using the family biotic index. Samples were collected from 3 stations and repeated up to 4 times. The most abundance of macrozoobenthos at station I, II, and III were: Notopala sublineata, Semisulcospira libertine, and Lmynaea acuminata, respectively. The diversity index of station I, II, and III were: 2.68, 2.48, and 2.64, respectively. The dominance index at stasion I, II, and III were: 0.07, 0.08, and 0.07, respectively. Similarity index of station I, II, and III were: 0.99, 0.96, and 0.98, respectively. The FBI value of station I, II, and III were: 6.32, 6.31, and 6.25. Dissolved oxygen (DO) was ranging from 6.67 to 7.72 mg/L; BOD 5 was ranging from 9.21 to 10.28 mg/L; pH was ranging from 5.6 to 5.8; temperature during the study was 30.0-30.4°C; the turbidity was from 8.16 to 9.84 NTU. The substrates of station I was rocky, sandy and muddy; station II was sandy; and station III was muddy and sandy combined. Based on the Governor Regulation No.16 of 2016, the class of water in the Tukad Mati was belong to Class IV. This type of water can be used to irrigate the landscapes and/or other uses that require the water quality equal to those in need.

Keywords: Abundance; Biomonitoring, Makrozoobenthos; Water quality, Mati river

Abstrak

Kondisi Tukad Mati terdapat banyak sampah, air pada Tukad Mati menjadi kotor dan beraroma tidak sedap, sehingga terjadi penurunan kualitas air pada Tukad Mati. Penelitian ini bertujuan mengetahui status perairan Tukad Mati berdasarkan indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, indeks dominansi, serta mengetahui kualitas perairan menggunakan metode Family Biotic Index dan parameter fisik dan kimia perairan. Sampel diambil dari 3 stasiun dan pengambilan sampel diulang sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Hasil kelimpahan makrozoobenthos tertinggi pada stasiun I, II, dan III masing-masing adalah: Notopala sublineata, Semisulcospira libertine, dan Lmynaea acuminata. Indeks keanekaragaman stasiun I, II, dan III masing-masing adalah sebesar: 2,68, 2,48, dan 2,64. Indeks dominansi stasiun I, II, dan III masing-masing sebesar: 0,07, 0,08, dan 0,07. Indeks keseragaman stasiun I, II, dan III masing-masing sebesar: 0,99, 0,96, dan 0,98. Nilai perhitungan FBI pada stasiun I, II, dan III adalah: 6,32, 6,31, dan 6,25. Nilai parameter kualitas air DO berkisar 6,67- 7,72 mg/L; BOD5 berkisar 9,21 -10,28 mg/L; pH berkisar 5,6 – 5,8; suhu 30,0 – 30,4 °C; kekeruhan 8,16 – 9,84 NTU dan subtrat stasiun I berbatu, berpasir, dan berlumpur; stasiun II berpasir; dan stasiun III pasir berlumpur. Berdasarkan Pergub Bali No.16 Tahun 2016, air di Tukad Mati termasuk dalam kelas IV yang dapat diperuntukkan bagi keperluan mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kata Kunci: Kelimpaham; Biomonitoring, Makrozoobenthos ; Kualitas air, Sungai Mati

Sungai dalam Bahasa Bali dikenal dengan istilah Tukad, salah satu tukad yang ada di Bali adalah Tukad Mati. Tukad Mati merupakan daerah aliran sungai (DAS) yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Tukad Mati berfungsi sebagai drainase (collector drain) yang menyalurkan air buangan dari kawasan sekitarnya baik dari pemukiman, areal pertanian, dan kawasan pariwisata, mulai dari Desa Ubung Kaja sampai kawasan pariwisata Kuta (Kusuma et al. 2016).Kondisi Tukad Mati saat ini mengalami penyempitan karena difungsikan sebagai pemukiman dan berkembang dengan pesat. Banyaknya sampah yang masuk ke dalam sungai menyebabkan sedimentasi di muara karena belum adannya trashtrack (alat penjaring sampah) dan penyedot lumpur (Salain et al. 2017). Air pada Tukad Mati menjadi kotor dan beraroma tidak sedap. Putra (2017) juga menyatakan penurunan kualitas air di Tukad Mati disebabkan bahan pencemar yang berasal dari limbah domestik baik limbah cair ataupun limbah padat, dan juga tercemar oleh senyawa organik/bahan kimia yang sulit terdegradasi seperti deterjen, phosfat atau senyawa lainnya dengan jumlah semakin meningkat dari hulu hingga ke hilir.

Pengukuran kualitas air pada suatu perairan dapat dilakukan melalui pendekatan kualitas fisika, kimia, dan pendekatan biologi. Pendekatan biologi dapat dilakukan dengan menganalisis struktur komunitas organisme yang hidup di perairan tersebut. Komunitas organisme yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menduga kualitas perairan ialah makrozoobenthos. Makrozoobenthos adalah organisme yang sering digunakan sebagai indikator pencemaran. Sharma et al. (2013) menyatakan bahwa makrozoobenthos berperan dalam biomonitoring suatu perairan, karena hidupnnya yang cenderung menetap pada sedimen dasar perairan, baik substrat lunak maupun subtrat keras. Perairan yang tercemar akan mempengaruhi kehidupan makrozoobenthos, karena organisme ini merupakan salah satu biota yang mudah terpengaruh oleh adannya bahan pencemar. Penurunan kualitas air di Tukad Mati dapat menyebabkan ketidakseimbangan komunitas makrozoobenthos. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian tentang keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobenthos di Tukad Mati sebagai gambaran keadaan sungai tersebut.

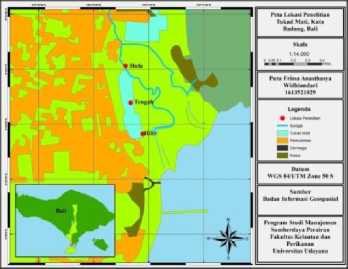

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019 di Tukad Mati, Kabupaten Badung.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Alat dan Bahan

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan alat dan bahan yaitu GPS, pH, turbidity, sekop, nampan, botol sampel, plastik kapasitas 1 kg, thermometer, transek 50 × 50 cm, saringan mesh size 1,0 mm, buku identifikasi, alat tulis, sampel makrozoobenthos, aquades, sampel air, alkohol 70% dan formalin 4%.

-

2.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang dijelaskan dengan metode deskriptif kuantatif. Teknik penentuan titik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

-

2.3.1 . Pengambilan Sampel Makrozoobenthos

Sampel makrozoobenthos diambil dengan metode transek dengan luasan transek 50 × 50 cm, kemudian transek dibagi menjadi 9 plot dengan ukuran 15 × 15 cm. Sampel makrozoobenthos diambil dari 5 plot transek yang dipilih secara acak. Sedangkan, pengambilan makrozoobentos didalam subtrat menggunakan cetok sampai dengan kedalaman 15 – 20 cm. Makrozoobenthos diambil dengan bantuan alat cetok dan disaring dengan saringan mesh size 1,0 mm. Hasil penyaringan diberi larutan formalin 4% dan dimasukan kedalam kantong plastik untuk diidentifikasi di

Laboratorium Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Makrozoobenthos diidentifikasi menggunakan acuan dari Robin (2008) dan Coleman (1994).

-

2.3.2 Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Air

Pengambilan dan pengukuran kualitas air dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel makrozoobenthos. Pengukuran air dilakukan secara ex situ dan in situ. Pengukuran secara in situ meliputi pH, suhu, dan kekeruhan. Pengkuruan ex situ meliputi DO dengan metode Winkler di Laboratorium perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana dan BOD5 dengan metode titrimetri di Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali.

-

2.4 Analisis Data

H H

Iog2S H ma ks

(3)

Dimana, J’ adalah Indeks keseragaman (Evenness index), H’ adalah Indeks keanekaragaman ShannonWiener , dan S adalah Jumlah spesies

Dengan kisaran sebagaiberikut :

J' < 0,4 : Keseragaman populasi kecil

0,4 < J' < 0,6 : Keseragaman populasi sedang

J' > 0,6 : Keseragaman populasi tinggi

-

2.4.4 Indeks Dominansi

Indeks dominansi (D) digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kelompok biota mendominansi kelompok lain. Dominansi yang cukup besar akan mengarah pada komunitas yang labil maupun tertekan (Brower et al., 1990). Rumus indeks dominasi, yaitu:

2.4.1 Kelimpahan Jenis

Kelimpahan jenis makrozoobenthos dapat diukur dengan menghitung jumlah individu per satuan luas (ind/m2), menurut Brower et al. (1990) dengan rumus:

D : ∑(ni∕N)2

(4)

Ni

^ .

(1)

Dimana D adalah Indeks dominansi, Ni adalah Jumlah individu tiap spesies,dan N adalah Jumlah individu seluruh spesies.

Kriteria indeks dominansi menurut Odum (1993) sebagai berikut :

Dimana Ki adalah kelimpahan, Ni adalah jumlah individu spesies makrozoobenthos yang tertangkap, dan A adalah luas area tangkapan.

-

2.4.2 Indeks Keanekaragaman Jenis

Indeks keanekaragaman makrozoobenthos dihitung menggunakan rumus keanekaragaman Shannon-Weinner sebagai berikut (Brower et al. 1998):

H’ = -∑Pi Ln Pi

(2)

Dimana, H’ adalah Indeks keanekaragaman Shannon- Weinner, Pi adalah Perbandingan jumlah individu suatu jenis dengan keseluruhan jenis (ni/N) dan Ln adalah Logaritma natural.

jenis (ni/N) dan Ln adalah Logaritma natural.

-

2.4.3 Indeks Keseragaman Jenis

Untuk mengetahui keseimbangan komunitas digunakan indeks keseragaman, yaitu ukuran kesamaan jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas (Brower et al., 1990). Rumus indeks keseragaman, yaitu:

0 < D < 0,3 : Dominansi rendah 0,3 < D < 0,6 : Dominansi sedang 0,6 < D < 1 : Dominansi tinggi

-

2.4.5 Family Biotic Index (FBI)

Family biotic index adalah perhitungan indeks kualitas air yang dikembangkan oleh Hinsenhoff berdasarkan nilai toleransi (ketahanan terhadap perubahan lingkungan) dari tiap-tiap family. Rumus Family biotic index menurut Hinsenhoff (1987), yaitu:

FBI =

∑ni ×ti ∑N

(5)

Dimana FBI adalah Family biotic index, N adalah Jumlah total famili ke-i, ti adalah Nilai Toleransi famili ke-i, dan ni adalah Jumlah individu famili ke-i. Kriteria penggolongan kualitas air menurut Hilsenhoff ditampilkan pada Tabel 1.

-

3. Hasil

-

3.1 Kelimpahan Makrozoobenthos

Tabel 1.

Kriteria penggolongan kualitas air

Indeks

Kualitas air

Tingkat Pencemaran

0,00 – 3,75

Sangat baik

Tidak terpolusi

bahan organik

3,76 – 4,25

Baik sekali

Sedikit terpolusi bahan organik

4,26 – 5,00

Baik

Terpolusi beberapa bahan organik

5,01 – 5,75

Cukup

Terpolusi agak

banyak

5,76 – 6,50

Agak buruk

Terpolusi banyak

6,51 – 7,25

Buruk

Terpolusi sangat banyak

7,26 – 10,00

Sangat buruk

Terpolusi berat

bahan organik

-

Nilai kelimpahan tertinggi pada stasiun I adalah spesies Notopala sublineata dengan nilai kelimpahan 6 ind/m2, dan Melanoides turulosa dengan nilai 5,84 ind/m2. Spesies dengan nilai kelimpahan jenis terendah Lumbricus terestris dan Helodrilus foetidus dengan nilai 3,34 ind/m2.

Nilai kelimpahan tertinggi pada stasiun II adalah spesies Semisulcospira libertina dengan nilai 5,16 ind/m2, Radix balthica dengan nilai 3,66 ind/m2. Spesies dengan nilai kelimpahan jenis kurang dari 3, yaitu Melanoides turulosa dengan nilai 2,34 ind/m2, Pleurocera acuta dengan nilai 2,84 ind/m2, Tarebia granifera dengan nilai 2,5 ind/m2, Helodrius foetidus dengan nilai 2 ind/m2, Juga plicifera dengan nilai 0,34 ind/m2. Jenis Thiara scabara dan Filopaludina bengalensis yang ditemukan di stasiun I tidak ditemukan pada stasiun II

Nilai kelimpahan tertinggi pada stasiun III ditemukan pada spesies Lymnaea acuminata dengan nilai 5,66 ind/m2, Lumbricus teretris dengan nilai 4,84 ind/m2, dan Pleurocera acuta dengan nilai 4,34 ind/m2. Spesies dengan nilai kelimpahan jenis kurang dari 4, yaitu Juga plicifera dengan nilai 3,66 ind/m2, Melanoides turulosa dengan nilai 3,84 ind/m2, Thiara scabra dengan nilai 2,84 ind/m2 dan Radix balthica dengan nilai 0,16 ind/m2.

-

3.2 Indeks Keanekaragaman, Indeks Keseragaman dan Indeks Dominansi

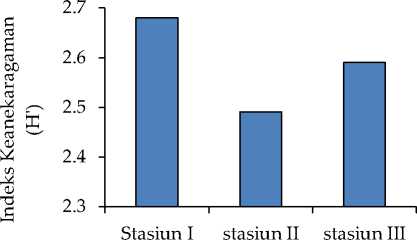

Indeks keanekaragaman stasiun I sebesar 2,68 dengan 15 spesies, diikuti oleh stasiun III sebesar 2,64 dengan jumlah spesies yang sama, dan terendah pada stasiun II sebesar 2,48 dengan 13 spesies. Berdasarkan pada rentang nilai indeks keanekaragaman (H’) pada setiap stasiun, maka indeks keanekaragaman makrozoobenthos di Tukad Mati termasuk dalam kategori sedang dengan rentang nilai 1,0 < H’ < 3,32.

Gambar 2. Indeks keanekaragaman makrozoobenthos

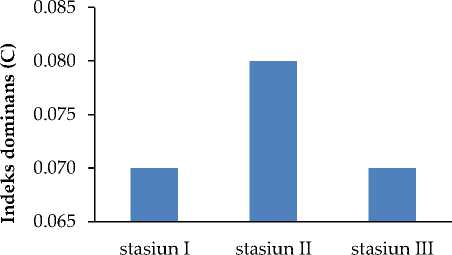

Gambar 3. Indeks dominansi Makrozoobenthos

Nilai indeks dominansi makrozoobenthos di Tukad Mati pada stasiun I sebesar 0,07, stasiun II sebesar 0,08, dan stasiun III sebesar 0,07. Berdasarkan kriteria indeks dominansi pada ketiga stasiun, termasuk kriteria dominansi rendah dengan rentang nilai 0 < D < 0,3.

Indeks keseragaman (J’) makrozoobenthos tertinggi di Tukad Mati ditemukan di stasiun I sebesar 0,99, diikuti oleh stasiun III sebesar 0,95 dan terendah pada stasiun II sebesar 0,92. Berdasarkan pada rentang nilai indeks keseragaman (J’) pada setiap stasiun, maka indeks keseragaman makrozoobenthos di Tukad Mati termasuk kategori populasi tinggi dengan rentang J’ > 0,6.

-

3.3 Family Biotic Index Makrozoobenthos

Hasil perhitungan makrozoobenthos berdasarakan Family Biotic Indek (FBI) pada ketiga stasiun termasuk dalam kualitas air agak buruk.

Tabel 2.

Family biotic indeks (FBI) makrozoobenthos di perairan Tukad Mati

|

Stasiu |

Jumlah |

Toleransi |

Xi*Ti |

Xi ×Ti |

|

n |

(Xi) |

(Ti) |

n | |

|

1 |

394 |

45 |

2492 |

6,32 |

|

2 |

229 |

45 |

1455 |

6,31 |

|

3 |

356 |

45 |

2225 |

6,25 |

-

3.4 Parameter Fisik dan Kimia Perairan

Nilai rata-rata suhu, pH, DO, BOD5, kekeruhan, dan tekstur substrat disampaikan pada Tabel 3.

Tabel 3.

Rata-rata pengukuran parameter fisik dan kimia perairan

Tukad Mati

Rata – rata

Parameter

Stasiun I Stasiun II Stasiun II

|

DO (mg/L) |

6,67 |

7 |

7,72 |

|

BOD5 (mg/L) |

10,28 |

9,21 |

10,5 |

|

pH |

5,6 |

5,7 |

5,7 |

|

Suhu (°C) |

30,1 |

30,1 |

30,1 |

|

Kekeruhan (NTU) |

8,16 |

9,23 |

9,84 |

|

Berbatu, |

Pasir berlumpur | ||

|

Substrat |

berpasir dan berlumpur |

Berpasir |

Kelimpahan jenis tertinggi yang ditemukan pada stasiun I adalah Notopala sublineata dengan nilai kelimpahan 6 ind/m2 . Melimpahnnya spesies Notopala sublineata diduga karena kondisi lingkungan perairan tersebut sesuai untuk kehidupannya, yaitu subtrat dasar perairan yang berupa bebatuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Garvey et al. (2017) bahwa Notopala sublineata

ditemukan pada sedimen dan subtrat keras (bebatuan, dan kayu) di daerah dangkal di sungai air tawar. Rendahnnya kelimpahan spesies Lumbricus terestris dan Helodrilus foetidus dari famili Lumbricidae dimungkinkan karena subtrat perairan berupa bebatuan yang kurang sesuai

dengan kehidupan famili Lumbricidae. Menurut Roslim (2013) cacing tanah umumnya hidup ditempat lembab atau didalam tanah yang terlindung dari sinar matahari dan banyak mengandung serasah.

Kelimpahan jenis tertinggi pada stasiun II adalah Semisulcospira libertina dengan nilai sebesar 5,16 ind/m2. Melimpahnya spesies ini diduga kondisi lingkungan yang mendukung, yaitu substrat dasar berpasir. Kim et al. (2010), mengatakan bahwa jenis substrat berpasir cocok untuk kehidupan dari famili Semisulcospiridae. Rendahnnya nilai kelimpahan pada spesies Thiara scabra dan Filopaludina bengalensis diduga substrat pada stasiun II yang berpasir yang menyebabkan makrozoobenthos sulit untuk berlindung dari arus. Mushthofa et al. (2014), mengatakan bahwa organisme yang hidup disuatu perairan seperti gatropoda peka terhadap perubahan yang terjadi pada kualitas air tempat hidupnya sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimphanya.

Spesies Lymnaea acuminata memiliki nilai kelimpahan tertinggi yaitu sebesar 5,66 ind/m2 di stasiun III. Tingginnya kelimpahan spesies tersebut karena pada stasiun III banyak dijumpai tumbuhan air, sehingga sesuai dengan habitat Lymnaea acuminata. Spesies Radix balthic memiliki nilai kelimpahan terendah, diduga kondisi subtrat perairan yaitu berlumpur yang tidak sesuai untuk kehidupan spesies tersebut. Hal ini diperkuat oleh Purwanti et al. (2015) beberapa jenis gastropoda memang hanya ditemukan pada substrat tertentu saja dan Spesies Radix balthic menyukai substrat yang dominan berpasir.

Family Thiaridae merupakan kelompok makrozoobenthos yang paling banyak ditemukan diperairan Tukad Mati. Hidayani (2015) mengatakan adannya jenis enis makrozoobenthos Melanoides turulosa, Tarebia granifera, Melanoides tuberculata, dan Thiara scabra dari keluarga Thiaridae mengindikasikan adanya pencemaran organik sehingga kulitas perairan tercemar

-

4.2 Indeks Keanekaragaman, indeks Dominansi dan Indeks Keseragaman

Nilai indeks keanekaragaman sedang menunjukan kekayaaan cenderung labil atau jenis spesies yang lumayan banyak Keanekaragaman sedang pada perairan Tukad Mati diakibatkan lokasi yang melewati perkotaan, dimana masih banyaknya

masyarakat yang membuang sampah maupun limbah seperti, limbah rumah tangga, limbah domestik, dan limbah pasar yang menyebabkan tercemarnya perairan Tukad Mati, sehingga keberadaan makrozoobenthos pada perairan terganggu. Menurut Marpuang (2014), bahwa apabila keanekaragaman dikategorikan sedang maka tingkat pencemaran ekosistem tersebut berada kondisi tercemar ringan sampai sedang.

Indeks keseragaman yang tinggi menunjukan persebaran spesies makrozoobenthos merata dan tidak ada dominansi oleh satu spesies. Faktor fisik kimiawi yang relatif homogen menjadi penyebab tingginya kemerataan bentos (Yolanda et al.,2015). Hal ini menunjukan bahwa penyebaran populasi makrozoobenthos pada perairan Tukad cukup baik. Banyaknnya spesies makrozoobenthos yang ditemukan pada setiap stasiun meskipun terdapat spesies tertentu yang mendominansi. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan keadaan perairan yang kondisi habitatnya bervariasi (Irmawan, 2010).

Indeks dominansi pada ketiga stasiun termasuk kategori dominansi rendah, atau tidak ada spesies yang mendominansi. Hal ini menunjukan bahwa komunitas perairan Tukad Mati dalam keadaan stabil, belum terjadi tekanan ekologi yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Purnama et al. (2001), mengatakan bahwa adannya dominansi menunjukan tempat tersebut memiliki kekayaan jenis yang rendah dengan sebaran yang tidak merata, berarti di dalam komunitas yang diamati dijumpai jenis yang mendominansi. Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan struktur komunitas dalam keadaan labil.

-

4.3 Family Biotic Index (FBI)

Nilai FBI pada stasiun I sebesar 6,32, stasiun II 6,31 dan stasiun III 6,25. Nilai FBI yang didapat pada ketiga stasiun termasuk kategori kualitas air agak buruk, terpolusi banyak dengan rentang nilai 5,76 -6,50 (Hilsenhoff, 1988). Tercemarnya perairan Tukad Mati disebabkan aliran sungai ini melewati perkotaan,banyak masyakarat yang membuang semua limbah, baik limbah domestik rumah tangga dan limbah pasar. Siahaan (2012) menyatakan bahwa apabila terdapat bahan pencemar dalam perairan, maka biota yang sangat peka akan hilang karena tidak mampu bertahan hidup. Sebaliknya biota yang sangat toleran, akan tetap hidup pada kualitas air yang buruk. Makrozoobenthos famili

ini memiliki nilai toleransi 6, yang artinya berada pada tingkat sedang atau agak tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Menurut Taqwa et al. (2014) spesies-spesies dari kelas gastropoda, khususnya famili Thiaridae memiliki daya adaptasi yang sangat baik di berbagai subtrat dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengakumulasi bahan-bahan tercemar tanpa mati terbunuh karena menyembunyikan diri dalam cangkangnnya.

-

4.4 Parameter Fisik dan Kimia Perairan

Hasil pengukuran parameter fisik dan kimia kualitas air pada Tabel 8. menunjukan nilai DO pada ketiga stasiun yaitu berkisar 6,67 - 7,72 mg/L Oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO)merupakan salah satu penunjang utama kehidupan di laut dan indikator kesuburan perairan (Simanjuntak, 2012). Kandungan oksigen terlarut mempengaruhi jumlah dan jenis makrozoobenthos perairan. Tingginnya nilai DO pada Tukad Mati tergolong sangat baik. Menurut Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 mengenai baku mutu kualitas air berdasarkan kelas, hasil pengkuruan DO yang diperoleh termasuk dalam kategori kelas I, dimana nilai minum DO kelas I adalah 6 mg/L.

Nilai rata-rata BOD5 pada ketiga stasiun yaitu berkisar 9,21 - 10,28 mg/L. Menurut PerGub Bali No. 16 Tahun 2016 mengenai baku mutu kualitas air berdasarkan kelas, hasil pengkuruan BOD5 termasuk kategori kelas IV. Tingginnya nilai BOD5 pada perairan Tukad Mati disebabkan karena aktivitas perairan yang lebih tinggi sehingga banyak bahan organik yang masuk ke badan perairan tersebut.

Nilai rata-rata pH pada ketiga stasiun yaitu berkisar 5,6 - 5,75. Menurut Pergub. Bali No. 16 Tahun 2016 mengenai baku mutu kualitas air berdasarkan kelas, nilai pH yang didapat termasuk dalam kelas IV. Nilai pH yang didapatkan pada ketiga stasiun termasuk kategori normal. Menurut Pratiwi (2010) nilai pH yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik pH tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 9 Hasil pengukuran suhu pada ketiga stasiun yaitu berkisar 30°C. Menurut Ali et al. (2020) menyatakan bahwa suhu yang baik untuk organisme makrozoobentos adalah berkisar 25°C -30°C. Umumnnya suhu diperairan Tukad Mati termasuk kategori normal. Menurut Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 mengenai baku mutu kualitas

air berdasarkan kelas, hasil pengukuran suhu termasuk deviasi 3.

Hasil pengkuruan kekeruhan pada ketiga stasiun yaitu berkisar 8,1 – 9,8 NTU. Tingginnya nilai kekeruhan disebabkan adannya subtrat atau sedimen dasar yang mudah tersuspensi. Fadhilah (2013), mengatakan dengan adanya zat-zat yang tersuspensi dalam perairan akan menimbulkan kekeruhan pada perairan, sehingga menurunkan produktivitas organisme akuatik. Hal ini juga diperkuat oleh Pratami et al. (2018) yang mengatakan Nilai kekeruhan yang tinggi dapat mengganggu masuknya cahaya matahari ke perairan sehingga proses fotosintesis terganggu, dan kadar DO dalam air berkurang.

Berdasarkan hasil subtrat dapat dilihat pada tabel 4.5 terdapat perbedaan tekstur substrat pada setiap stasiun. Stasiun I memiliki tekstur substrat berbatu pasir berlumpur. Substrat tersebut paling banyak ditemukan makrozoobenthos karena substrat berbatu pasir berlumpur dapat menjadi perlindungan makrozoobenthos dari arus.Hal tersebut didukung oleh pernyataan Fadli et al. (2012) bahwa substrat dasar yang berupa batubatu kerikil merupakan substrat yang mendukung untuk makrozoobenthos karena dapat berlindung dari gerakan arus. Pada stasiun II memiliki tekstur substat berpasir dan stasiun III memilki tekstur substrat pasir berlumpur. Substrat berpasir dan pasir berlumpur menyebabkan makrozoobenthos sulit untuk berlindung diri dari arus.

Status perairan Tukad dilihat berdasarkan nilai indeks keanekaragaman (H’) termasuk kategori keanekaragaman sedang, dimana memiliki produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang, dan tekanan ekologis sedang. Nilai Indeks dominansi (D) di perairan Tukad Mati termasuk kategori indeks dominansi rendah. Nilai indeks keseragaman (J’) di perairan Tukad Mati termasuk kategori indeks keseragaman tinggi. Nilai kelimpahan tertinggi pada stasisun I spesies Notopala sublineata 6 ind/m2, stasiun II spesies Semisulcospira libertina 5,16 ind/m2 dan stasiun III Lymnaea acuminata dengan nilai 5,66 ind/m2. Kondisi kualitas perairan Tukad Mati berdasarkan Nilai FBI dari ketiga stasiun termasuk kategori kategori kualitas air agak buruk, terpolusi banyak. Berdasarkan hasil pengukuran suhu, pH, DO, BOD5, dan kekeruhan diperairan Tukad Mati termasuk

dalam kelas IV Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2016 tentang baku mutu kualitas air berdasarkan kelas, dimana air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntuk lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Daftar Pustaka

Ali, M., & Rosyadi, H. I. (2020). Biomonitoring

Makrozoobentos sebagai Indikator Kualitas Air Sungai. Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik

Lingkungan, 12(1), 11-18.

Brower, J. E., Zar, J. H., & Ende, C. V. (1998). Field and labotory method for general ecology Volume I. New York, USA: W. M. C. Brown Publisers.

Brower, J., Jernold, Z., & Ende, C. V. (1990). Field and laboratory methode for general ecology. New York, USA: W. M. C. Brown Publisers.

Fadhilah, N., Masrianih, S., & Sutrisnawati, H. (2013). Keanekaragaman Gastropoda Air Tawar di Berbagai Macam Habitat di Kecamatan Tanabulava Kabupaten Sigi. Jurnal e-Jipbiol, 2(1), 32-40

Fadli, N., Setiawan, I., & Fadhilah, N. (2012). Keragaman Makrozoobenthos di Perairan Kuala Gigieng Kabupaten Aceh Besar. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, 1(1), 45-52.

Garvey, J. (2017). Australian aboriginal freshwater shell middens from late quaternary northwest victoria: prey choice, economic variability and exploitation. Quaternary International, 427(2), 85

102.

Hidayani, M. T. (2015). Struktur Komunitas Makrozoobentos sebagai Indikator Biologi Kualitas Perairan Sungai Tallo, Kota Makassar. Jurnal Agrokompleks, 4(9), 90-96.

Hilsenhoff, W. L. (1987). An improved biotic index of organic stream pollution. Great Lakes Entomologist, 20(1), 31-39.

Irmawan, R. N., Zulkifli, H., & Hendri, M. (2010). Struktur Komunitas Makrozoobentos di Estuaria Kuala Sugihan di Provinsi Sumatera Selatan. Maspari Journal, 1(1), 53-58.

Kim, W. J., Kim, D. H., Lee, J. S., Bang, I. C., Lee, W. O., & Jung, H. (2010). Systematic relationships of Korean freshwater snails of Semisulcospira,

Koreanomelania, and Koreoleptoxis

(Cerithiodiea; Pleuroceridae) revealed

bymitochondrial cytochrome oxidase i

sequences. The Korean Journal of Malacology, 26(4), 275-283.

Kusuma, K. E. I., Kasa, I. W., & Dhana, I. N. (2016). Status Thermal Comfort pada Lingkungan Atmosfer

Permukiman di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat. Ecotrophic, 10(1), 9-16

Marpuang, A. A. F., Yasir, I., & Ukkas, M. (2014). The diversity of macrozoobenthos in the ecosystem of silvofishery mangrove and natural mangrove in the Boe Coast Ecotourism Area, Takalar District, South Sulawesi. Bonorowo Wetlands, 4(1), 1-11.

Mushthofa, A., Rudiyanti, S., & Muskanonfola, M. R. (2014). Analisis Struktur Komunitas

Makrozoobenthos sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Sungai Wedung Kabupaten

Demak. Management of Aquatic Resources Journal, 3(1), 81-88.

Odum, E. P. (1993). Fundamentals of Ecology - Part 3. Dalam Srigandono & Samingan T. (Terj), Dasar Dasar Ekologi- Buku-3. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada 605 University Press. (Buku asli diterbitkan 1993).

Pergub Bali. (2016). Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Denpasar, Indonesia: Peraturan Gubernur

Provinsi Bali.

Pratami, V. A. Y., Setyono, P., & Sunarto, S. (2018). Keanekaragaman Zonasi Serta Overlay

Persebaran Bentos di Sungai Keyang, Ponorogo, Jawa Timur. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, 7(2), 127-138.

Pratiwi, Y. (2010). Penentuan Tingkat Pencemaran Limbah Industri Tekstil berdasarkan Nutrition Value Coeficient Bioindikator. Jurnal

Teknologi, 3(2), 129-137.

Purnama, P. R., Nastiti, N.W., Agustin, M.E., & Affandi, M. (2011). Diversitas Gastropoda di Sungai Sukamade, Taman Nasional Meru Betiri, Jawa timur. Berk Penel Hayati, 16(201), 143-147.

Purwanti, T., Yolanda, R., & Purnama, A. A. (2015). Struktur Komunitas Gastrpoda di Sungai Sangkir Anak Sungai Rokan Kiri Kabupaten Rokan

Hulu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FKIP Prodi Biologi, 1(1), 20-39.

Putra, A., Budiarsa, S., & Sila, D. (2017). Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Tukda Mati di Kabupaten Badung dengan Model QUAL2KW 5.1. Ecotrophic. 11(2), 87- 93

Roslim, D. I., & Nastiti, D. S. (2013). Karakter Morfologi dan Pertumbuhan Tiga Jenis Cacing Tanah Lokal Pekanbaru pada Dua Macam Media Pertumbuhan. Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education, 5(1), 20-30.

Salain, P. D. P., Sudiarsa, M., & Sudiasa, I. W. (2017). Potensi Pengembangan Jalan di atas Tukad Mati Kuta, Badung–Bali. Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika, 4(1), 1-10.

Sharma., Kumar., & Vyas, V. (2013). Diversity of macrozoobenthos in Morand River-A Tributary of Ganjal River in Narmada Basin. International. Journal Adv Fish Aquatic Science, 1(1), 57-65.

Siahaan, R. (2012). Keanekaragaman Makrozoobentos sebagai Indikator Kualitas Air Sungai Cisadane, Jawa Barat–Banten (Macrozoobenthos diversity as indicator of water quality of cisadane river). Jurnal Bios Logos, 2(1), 20-24

Simanjuntak, M. (2012). Kualitas Air Laut Ditinjau dari Aspek Zat Hara, Oksigen Terlarut dan pH di Perairan Banggai, Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 4(2), 291-303

Taqwa, R. N., & Muskananfola, M. R. (2014). Studi

Hubungan Substrat Dasar dan Kandungan Bahan Organik dalam Sedimen dengan Kelimpahan Hewan Makrobenthos di Muara Sungai Sayung Kabupaten Demak. Management of Aquatic Resources Journal, 3(1), 125-133.

Yolanda, R., Syaifullah, S., Nurdin, J., Febriani, Y., & Muchlisin, Z. A. (2015). Diversity of gastropods (Mollusc) in the mangrove ecosystem of the Nirwana coast, Padang City, West Sumatra, Indonesia. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 8(5), 687-693.

Curr.Trends Aq. Sci. IV(1): 49-56 (2021)

Discussion and feedback