Keanekaragaman Jenis Krustasea Kelas Malacostraca di Kawasan Mangrove Pulau Serangan, Denpasar, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science III(2), 84-91 (2020)

Keanekaragaman Jenis Krustasea Kelas Malacostraca di Kawasan Mangrove Pulau Serangan, Denpasar, Bali

Daniel Tri Lakona Sinamo a*, I Wayan Arthana a, Ni Made Ernawati a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Badung, Bali-Indonesia

* Daniel Tri Lakona Sinamo. Tel.: +6289670101443

Alamat e-mail: sinamodanielsinamo@hotmail.com

Diterima (received) 06 Juli 2020; disetujui (accepted) 18 Agustus 2020

Abstract

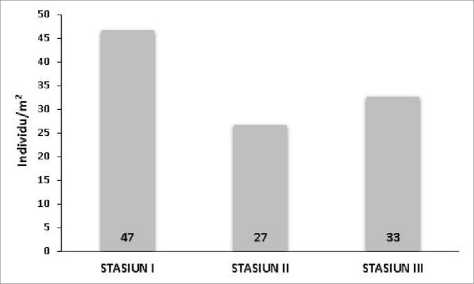

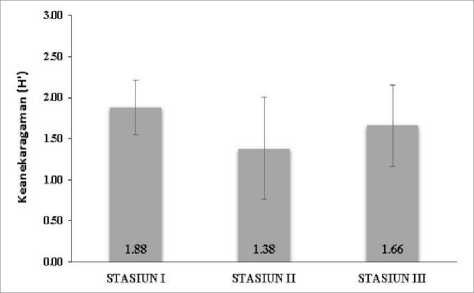

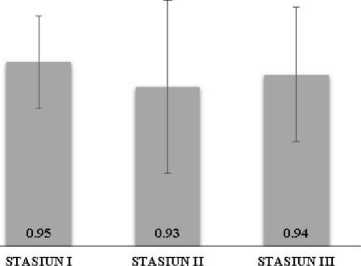

The objective of this research was to discover the variety and the abundance of the Malacostraca at Serangan Island, Bali. The research sites were plotted with three different stations. This research was conducted from November to December 2018. The sampling method of this research was using a 1x1 transect. Sampling results found 318 individuals of Malacostracans consist of 19 species, namely Clibanarius infraspinatus, C. longitarsus, Diogenes avarus, Metopograpsus latifrons, Macrophthalmus definitus, M. laevimanus, M. tomentosus, Scylla serrata, Thalamita crenata, Thalassina anomala, Uca bellator, Uca coarctata, Uca crassipes, Uca dussumieri, Uca jocelynae, Uca perplexa, Uca rosea, Uca triangularis, Uca vocans. The abudance of the Malacostracans at the first stasion was 47 ind/m2, second station was 27 ind/m2, third station was 33 ind/m2. Diversity index of Malacostracans at Serangan Island, Bali had a range 1,38 - 1,88 which classified as moderate diversity. The evenness value of Malacostracans had a range 0,93 to 0,95 this value indicated that the evenness of the Malacostracans at the sampling sites was high, while the dominance index of Malacostracans categorized as low with the value around 0,18-0,22. The water parameters measured were temperatures, ranging from 29,37 to 30,52 °C, water's salinity ranged from 27,82 to 29,18 ppt, water's pH ranged from 7,48 to 6,61, DO waters ranged from 5,26 to 6,09 mg/l. Based on the results obtained in the form of diversity index, abundance and water parameters at mangrove vegetation Serangan Island, Bali is still quite good and stable to support the survival of Malacostracans biota.

Keywords: Crustacean; Malacostraca; Abudance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan jenis Krustasea kelas Malacostraca di kawasan mangrove Pulau Serangan, Bali. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 stasiun, setiap stasiun terdiri dari 3 titik penelitian dan pengulangan sampling dilakukan sebanyak 3 kali. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan pada bulan November-Desember 2018. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode transek 1x1 m. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian mendapatkan 318 individu Krustasea dengan komposisi 5 famili dan 19 spesies yaitu Clibanarius infraspinatus, Clibanarius longitarsus, Diogenes avarus, Metopograpsus latifrons, Macrophthalmus definitus, Macrophthamus laevimanus, Macrophthalmus tomentosus, Scylla serrata, Thalamita crenata, Thalassina anomala, Uca bellator, Uca coarctata, Uca crassipes, Uca dussumieri, Uca jocelynae, Uca perplexa, Uca rosea, Uca triangularis, Uca vocans. Nilai kelimpahan Krustasea kelas Malacostraca yang didapatkan pada stasiun 1 sebesar 47 ind/m2, stasiun 2 sebesar 27 ind/m2, stasiun 3 sebesar 33 ind/m2. Indeks keanekaragaman Krustasea di kawasan mangrove Pulau Serangan berkisar antara 1,38 sampai 1,88 yang tergolong kategori keanekaragaman sedang. Nilai keseragaman Krustasea berkisar antara 0,93 hingga 0,95 dan tergolong keseragaman tinggi, sementara indeks dominansi Krustasea termasuk dominansi rendah dengan nilai indeks 0,18-0,22. Parameter perairan yang diukur pada lokasi penelitian berupa suhu berkisar 29,37-30,52°C, salinitas perairan berkisar 27,82-29,18 ppt, pH perairan berkisar 7,48-6,61, DO perairan berkisar 5,26-6,09 mg/l. Berdasarkan hasil yang diperoleh berupa indeks diversitas, kelimpahan serta parameter perairan kawasan mangrove Pulau Serangan masih cukup baik dan stabil untuk mendukung keberlangsungan hidup biota Krustasea kelas Malacostraca.

Kata Kunci: Krustasea; Malacostraca; Keanekaragaman

-

1. Pendahuluan

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem perarian yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Mangrove memiliki peranan penting karena sebagai tempat terjadinya interaksi kompleks antara sifat-sifat fisika, kimia dan biologi. Keberadaan ekosistem mangrove pada suatu kawasan perairan pesisir merupakan suatu habitat yang sangat potensial bagi kehidupan berbagai biota perairan (Alamsyah, 2018). Serasah mangrove merupakan penyuplai bahan organik terhadap kesuburan ekosistem mangrove, sehingga mampu menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Produksi serasah merupakan bagian yang penting dalam transfer bahan organik dari vegetasi ke dalam tanah. Unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi serasah di dalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber detritus bagi ekosistem laut dan estuari dalam menyokong kehidupan organisme yang berhabitat di vegetasi mangrove seperti Krustasea (Abrantes et al., 2015).

Krustasea adalah salah satu filum dari Arthopoda yang hidupnya terutama menempati perairan baik air tawar maupun air laut, bernapas dengan menggunakan insang, tubuhnya terbagi atas tiga segmen yaitu cephalo, thorax, abdomen, sementara pada beberapa jenis Krustasea kepala (cephalo) dan dada (thorax) bersatu membentuk cephalothorax. Fauna Krustasea yang biasanya dapat ditemukan di kawasan mangrove adalah kepiting biola (Uca spp.), kepiting bakau (Scylla Serrata), udang mantis

(Harpiosquilla), kelomang (Paguroidea), dan udang windu (Penaeus Monodon) (Irawan, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis Krustasea terutama pada kelas Malacostraca serta mengetahui bagaimana kondisi perairan berdasarkan parameter fisika kimia perairan di kawasan vegetasi mangrove Pulau Serangan, Denpasar, Bali.

-

2. Metode Penelitian

-

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

-

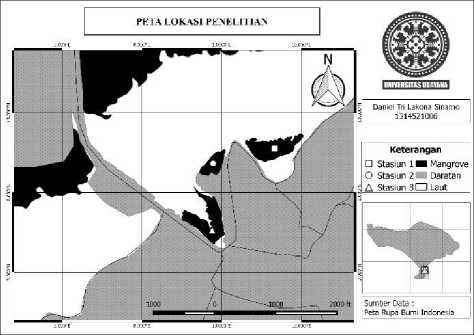

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2018 di kawasan vegetasi mangrove Pulau Serangan, Denpasar, Bali (Gambar 1), sementara untuk analisis dan identifikasi jenis Krustasea dilaksanakan selama dua bulan pada Desember 2018 - Februari 2019 di Laboratorium Perikanan Fakultas Kelauan dan Perikanan Universitas Udayana.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu transek 1x1m, refractometer, pH meter, DO meter, coolbox, GPS, sekop, cetok, zipper bag, toples, kamera, meteran, tissue dan kertas label. Bahan yang digunakan berupa aquadest dan alkohol 70% sebagai bahan pengawet biota Krustasea.

-

2.3 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif sementara untuk penentuan titik sampling menggunakan metode purposive sampling.

-

2.4 Koleksi Sampel

Sampel Krustasea dikoleksi pada saat perairan surut. Transek berukuran 1x1 digunakan sebagai pembatas ruang koleksi pada setiap lokasi penelitian. Krustasea yang berada di permukaan substrat diambil secara langsung (hand picking) sementara sampel yang berada di dalam substrat di koleksi secara digging sedalam 30 cm dengan alat bantu berupa sekop. Krustasea yang berhasil ditemukan kemudian dimasukkan kedalam toples berisi alkohol 70% untuk menjaga kondisi fisik Krustasea tetap utuh. Selanjutnya sampel di Identifikasi di Laboratorium Ilmu Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Krustasea yang ditemukan diidentifikasi dengan cara melihat ciri morfologi masing-masing biota yang ditemukan seperti bentuk karapas, kaki dan warna. Identifikasi Krustasea menggunakan buku Krustasionologi, Crustacea Guide of the World dan FAO Spesies Identification Guide for Fishery Purposes sebagai acuan.

-

2.5 Analisis Data

-

2.5.1 Kelimpahan Jenis

-

Kelimpahan dihitung untuk mengetahui jumlah Krustasea pada area penelitian (m2), Kelimpahan Krustasea dihitung menggunakan rumus menurut Fachrul (2007).

Di = nAi (1)

Dimana Di adalah kelimpahan individu (ind/m2); ni adalah jumlah individu jenis ke-i; dan A adalah luas total area pengambilan sampel (m2).

-

2.5.2 Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman dihitung dengan rumus Shanon-Wiener (Odum, 1993),

H' = - ∑S=1 pi ln pi (2)

Dimana H’ adalah indeks keanekaragaman; S adalah jumlah spesies; pi adalah ni/N; ni adalah jumlah spesies ke-i; dan N adalah jumlah total individu seluruh spesies.

Tabel 1.

Nilai Kriteria Indeks Keanekaragaman

|

Indeks Keanekaragaman |

Kategori |

|

H'<1 |

Rendah |

|

1<H'<3 |

Sedang |

|

H'>3 |

Tinggi |

2.5.3 Indeks Keseragaman

Keseragaman jenis Krustasea dihitung dengan rumus menurut Brower et al., (1990).

H'

lnS

(3)

dimana E adalah indeks keseragaman; H’ adalah indeks keanekaragaman; S jumlah spesies.

Tabel 2.

Nilai Kriteria Indeks Keseragaman

|

Indeks Keseragaman |

Kategori |

|

E < 0,3 |

Keseragaman rendah |

|

0,3 < E < 0,6 E > 0,6 |

Keseragaman sedang Keseragaman tinggi |

2.5.4 Indeks Dominansi

Indek dominansi dihitung menggunakan rumus berdasarkan Odum (1993).

C - ς [NnN]2

(4)

dimana C adalah indeks dominansi; ni merupakan jumlah individu ke-I; N adalah jumlah total individu.

Tabel 3.

Nilai Kriteria Indeks Dominansi

|

Indeks Dominansi |

Kategori |

|

E < 0,3 |

Dominansi rendah |

|

0,3 < E < 0,6 |

Dominansi sedang |

|

E > 0,6 |

Dominansi tinggi |

-

3. Hasil dan Pembahasan

-

3.1 . Komposisi Jenis

-

Krustasea kelas Malacostraca yang diperoleh dari kawasan hutan mangrove Pulau Serangan terdiri dari 19 spesies yang tersebar di 3 stasiun. Biota Krustasea yang ditemukan terdiri dari 6 famili yaitu Diogenidae, Grapsidae, Macrophthalmidae, Ocypodidae, Portunidae, beserta Thalassinidae. Komposisi jenis Krustasea yang ditemukan secara keseluruhan di kawasan vegetasi mangrove Pulau Serangan, Bali dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh diketahui bahwa dari ketiga stasiun penelitian komposisi jenis Krustasea Uca dussumieri merupakan jenis yang memiliki nilai persentase tertinggi (Tabel 4). Uca dussumieri ditemukan pada ketiga stasiun penelitian yang memiliki tekstur substrat berbeda dimana lebih banyak ditemukan pada substrat berpasir seperti stasiun I dan III.

Kepiting Uca dussumieri diduga dapat beradaptasi dengan baik terhadap ruang lingkup parameter perairan dan substrat berbeda (Tabel 5) sehingga jenis Krustasea ini dapat ditemukan disetiap stasiun penelitian dan mendominasi komposisi jenis di kawasan mangrove Pulau Serangan, Bali. Hartati (2017) menyatakan bahwa Uca dussumieri mampu beradaptasi secara baik terhadap faktor-faktor lingkungan yang sangat luas yang ada di ekosistem. Sehingga kepiting jenis ini

Tabel 4

Komposisi Jenis Krustasea Kelas Malacostraca di Kawasan Mangrove Pulau Serangan

Komposisi Jenis Krustasea Kelas Malacostraca (%)

|

Family |

Spesies |

Stasiun I S |

tasiun II |

Stasiun III Rata-Rata | |

|

Diogenidae |

Clibanarius infraspinatus |

- |

- |

2,04 |

0,68 |

|

Clibanarius longitarsus |

14,29 |

2,50 |

5,10 |

7,30 | |

|

Diogenes avarus |

3,57 |

1,25 |

- |

1,61 | |

|

Grapsidae |

Metopograpsus latifrons |

2,14 |

- |

1,02 |

1,05 |

|

Macrophthalmidae |

Macrophthalmus definitus |

- |

5,00 |

- |

1,67 |

|

Macrophthamus laevimanus |

3,57 |

- |

- |

1,19 | |

|

Macrophthalmus tomentosus |

7,86 |

10,00 |

1,02 |

6,29 | |

|

Ocypodidae |

Uca Bellator |

- |

- |

8,16 |

2,27 |

|

Uca coarctata |

10,71 |

10,00 |

11,22 |

10,64 | |

|

Uca crassipes |

2,86 |

- |

- |

0,95 | |

|

Uca dussumieri |

20,71 |

18,75 |

25,51 |

21,66 | |

|

Uca jocelynae |

- |

13,75 |

- |

4,85 | |

|

Uca perplexa |

10,71 |

5,00 |

15,31 |

10,34 | |

|

Uca rosea |

5,00 |

- |

1,02 |

2,01 | |

|

Uca triangularis |

4,29 |

- |

13,27 |

5,85 | |

|

Uca vocans |

3,57 |

16,25 |

- |

6,61 | |

|

Portunidae |

Scylla serrata |

2,86 |

- |

8,16 |

3,67 |

|

Thalamita crenata |

7,86 |

16,25 |

7,14 |

10,42 | |

|

Thalassinidae |

Thalassina anomala |

- |

1,25 |

1,02 |

0,76 |

|

Jumlah |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

100,00 | |

|

ditemukan melimpah di beberapa stasiun yang memiliki parameter perairan berbeda. |

berpasir lebih besar substrat berlumpur. |

dibandingakan |

dengan | ||

Komposisi terendah pada stasiun I terdapat pada jenis Metopograpsus latifrons (2,14%). Metopograpsus latifrons sedikit ditemukan pada lokasi ini diduga karena spesies dari famili Grapsidae ini memiliki mobilitas yang tinggi dan secara morfologi Metopograpsus latifrons

mempunyai kuku yang lancip dan runcing pada kaki-kakinya sehingga memudahkan spesies ini untuk memanjat akar dan pohon mangrove. Menurut Handayani et al., (2016) Metopograpsus latifrons adalah kepiting pemanjat pohon mangrove, akan tetapi Metopograpsus latifrons tidak selalu berada di batang atau akar pohon. Kepiting pemanjat berada pada substrat mangrove untuk memakan jatuhan dan luruhan daun mangrove sehingga jarang ditemukan di dalam transek penelitian.

Komposisi jenis terendah stasiun II terdapat pada jenis Diogenes avarus (1,25%) dan Thalassina anomala (1,25%). Rendahnya komposisi jenis Diogenes avarus diduga karena pada stasiun ini memiliki substrat berlumpur, hal tersebut dapat dikatakan setelah membandingkan komposisi jenis kelomang Diogenes avarus terhadap stasiun I (3,57%) yang bersubstrat pasir. Diogenes avarus merupakan salah satu jenis krustasea dari famili Diogenidae. Penelitan Permana et al., (2018) terhadap pola distribusi dan kelimpahan populasi kelomang di Pantai Sindangkerta juga menunjukkan hasil komposisi Kelomang (Diogenidae) pada substrat

Jenis Thalassina anomala memiliki komposisi rendah pada stasiun II dikarenakan sulitnya menemukan sarang dari jenis Thalassina anomala di titik-titik penelitian yang berjarak 20 m antar titik, sementara satu sarang yang berhasil ditemukan berada jauh dari lokasi titik pengamatan, sedangkan Thalassina anomala yang ditemukan pada stasiun II berhasil ditangkap pada transek titik 3 di bawah akar mangrove dengan substrat berlumpur dan tergenang air. Hasil dari penelitian Rahayu et al., (2014) menunjukkan bahwa sarang Thalassina anomala jarang ditemukan pada jarak 0100 meter dari garis surut laut terendah, sedangkan pada jarak 200 m dari garis surut laut terendah banyak ditemukan sarang dari Thalassina anomala.

Metopograpsus latifrons, Macrophthalmus tomentosus, Uca rosea dan Thalassina anomala merupakan jenis dengan komposisi terendah pada stasiun III. Sementara rendahnya komposisi Metopograpsus tomentosus (1,02%) diduga karena spesies ini lebih menyukai substrat berlumpur, Pratiwi & Rahmat (2015) menyatakan bahwa Macrophthalmus sp sering ditemukan di daerah berlumpur halus dan cenderung menghindari daerah yang kering dan hidup pada habitat yang selalu tergenang air, seperti pernyataan diatas bahwa jenis Macrophthalmus tomentosus ditemukan pada titik ketiga pengamatan yang tergenang air dan bersubstrat lumpur halus berwarna hitam.

Komposisi jenis Uca rosea (1,02%) yang rendah diduga karena spesies ini hanya ditemukan pada lokasi penelitan dengan substrat berlumpur, menurut Murniati (2010), spesies Uca rosea biasa ditemukan pada substrat lumpur dekat perairan yang terdapat vegetasi.

-

3.2 Kelimpahan Total

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada stasiun stasiun penelitian terdapat perbedaan kelimpahan Krustasea berkisar 27-47 ind/m2. Kelimpahan tertinggi sebesar 47 ind/m2 terdapat pada stasiun I diikuti oleh stasiun III sebesar 33 ind/m2, sementara kelimpahan terendah ditemukan pada stasiun II yaitu 27 ind/m2 (Gambar 2). Stasiun I merupakan lokasi penelitan dengan kelimpahan tertinggi, diduga karena kondisi mangrove pada stasiun 1 lebih luas dibandingkan stasiun lainnya. Kondisi, kerapatan akan berpengaruh terhadap luas penutupan kanopi dan bahan organik yang dihasilkan. Adanya penutupan kanopi yang luas dan rapat menyediakan perlindungan bagi Krustasea dari sengatan sinar matahari secara langsung, juga dari predator, gelombang dan produksi serasah dari luruhan daun mangrove (Hartati, 2017). Selain itu diduga karena parameter perarian Stasiun 1 lebih baik dari pada stasiun lainnya dengan suhu tidak mencapai 30°C, pH 7.48, DO 6.09 mg/l, dan salinitas 27,82 ppt. Substat berpasir pada stasiun I juga diduga salah satu faktor yang mempengaruhi kelimpahan dimana pada substrat berpasir banyak ditemukan Krustasea. Substrat berpasir memiliki kandungan oksigen relatif lebih besar dibandingkan dengan substrat yang halus, disebabkan pada substrat berpasir terdapat pori udara yang memungkinkan terjadinya pencampuran yang lebih intensif dengan air di atasnya (Pratiwi & Widyastuti, 2014).

Kelimpahan terendah Krustasea terdapat pada stasiun 2 yaitu 27 ind/m2. Hal ini diduga karena luas vegetasi mangrove pada stasiun ini lebih kecil dari stasiun lainnya, dimana juga diduga mempengaruhi tingginya suhu (30,52°C) pada stasiun ini dikarenakan sinar matahari terpapar secara langsung kepermukaan karena lebih sedikitnya kanopi vegetasi mangrove yang melindungi. Selain itu juga diduga karena tekstur substrat stasiun II berlumpur yang mana sedikit ditemukan biota Krustasea. Substrat lumpur sangat mudah untuk digali akan tetapi biota Krustasea akan mendapatkan sedikit kandungan oksigen

yang bisa masuk dan terakumulasi kedalam lubang-lubang galian dikarenakan tidak adanya pori-pori pada substrat lumpur dibandingkan dengan substrat berpasir (Pratiwi & Widyastuti, 2013).

Nilai kelimpahan Krustasea pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian oleh Pratiwi (2009) di kawasan mangrove Delta Mahakam Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini, kelimpahan tertinggi sebesar 1456 ind/m2, sementara Krustasea yang ditemukan sebanyak 40 jenis dari 9 famili.

Penelitian mengenai kelimpahan dan jenis Krustasea tidak hanya dilakukan pada vegetasi mangrove, Marwati (2018) melakukan penelitian mengenai kelimpahan dan jenis Krustasea pada vegetasi lamun di perairan Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitan tersebut menggunakan dua metode koleksi sampel yaitu menggunakan transek 1x1 m dan gillnet. Hasil penelitan Marwati (2018) menemukan sebanyak 1.030 individu Krustasea yang terdiri dari 27 jenis dan 17 famili. Dibandingan dengan peneliti di kawasan mangrove Pulau Serangan, hasil penelitian di Perairan Tanjung Tiram memperoleh lebih banyak individu dan jenis Krustasea, sementara kelimpahan total pada penelitian ini lebih besar dibandingkan kelimpahan Krustasea di Perairan Tanjung Tiram, dimana kelimpahan tertinggi pada penelitian tersebut sebesar 21,93 ind/m2.

Gambar 2. Kelimpahan Total Krustasea

-

3.3 Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman (H') pada ketiga stasiun penelitian berkisar antara 1.38 hingga 1.88 (Gambar 3) keanekaragaman sebesar 1.88 terdapat pada stasiun I dan terkecil 1.38 ialah stasiun II. Stasiun I

memiliki keanekaragaman terbesar diduga karena, jumlah spesies dan individu Krustasea per spesies pada stasiun ini lebih banyak ditemukan daripada jumlah individu di lokasi penelitian lainnya, begitu juga untuk lokasi II memiliki keanekaragaman lebih kecil dari stasiun lainnya disebabkan oleh jumlah individu Krustasea pada stasiun ini sedikit ditemukan.

Keanekaragaman berkaitan dengan dua hal utama yaitu, banyaknya spesies yang berada pada suatu komunitas dan kelimpahan dari masing-masing spesies tersebut, suatu komunitas dapat dikatakan memiliki keanekaragaman jenis tinggi apabila komunitas itu disusun oleh jumlah jenis berlimpah dan kelimpahan tiap jenis sama atau hampir sama (Pratiwi, 2010). Menurut Hamidy (2010), indeks keanekaragaman yang memiliki kategori sedang mengindikasikan bahwa kondisi ekosistem pada kawasan tersebut cukup seimbang atau stabil dengan produktivitas yang cukup, serta kawasan tersebut berada pada tekanan ekologis sedang atau bisa dikatakan mengalami pencemaran dengan tingkatan yang masih sanggup untuk ditolerir oleh organisme.

Gambar 3. Keanekaragaman Krustasea

-

3.4 Indeks Keseragaman

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebanyak 19 jenis Krustasea kelas Malacostraca berhasil ditemukan. Biota Krustasea yang ditemukan tersebar diseluruh stasiun penelitan, pada stasiun I ditemukan sebanyak 14 jenis Krustasea, stasiun II terdapat 11 jenis, dan stasiun III sebanyak 13 jenis ditemukan. Jumlah jenis total masing-masing stasiun dibagi dengan nilai Indeks keanekaragaman maka didapatkan nilai keseragaman tiap-tiap lokasi penelitian dengan nilai keseragaman tertinggi terdapat pada stasiun I sebesar 0,95, diikuti oleh stasiun III sebesar 0.94,

dan keseragaman terendah sebesar 0.93 berada di stasiun II (Gambar 4.)

Indeks keseragaman masing-masing stasiun penelitian dengan nilai mendekati satu dapat dideskripsikan bahwa keseragaman Krustasea di kawasan hutan mangrove Pulau Serangan berkeseragaman tinggi. Dimana dengan tingginya nilai indeks keseragaman pada ketiga stasiun penelitian dapat dinyatakan bahwa tidak ada satu spesies yang mendominansi di lokasi penelitian dan sebaran masing-masing spesies merata di stasiun-stasiun penelitian. Keseragaman yang tinggi menunjukkan rendahya jenis Krustasea yang mendominasi komunitas, apabila nilai indeks keseragaman rendah menunjukkan ada beberapa spesies Krustasea yang mendominasi komunitas (Pratiwi, 2010).

1 π 030 -OJS ■ 037 036 -035 034 -033 032 -031 -03 -OSO -OSS 0S7 -OSO 0S5 -0S4 -0S3 -0S2 -OSl -os -L

Gambar 4. Indeks Keseragaman Krustasea

-

3.5 Indeks Dominansi

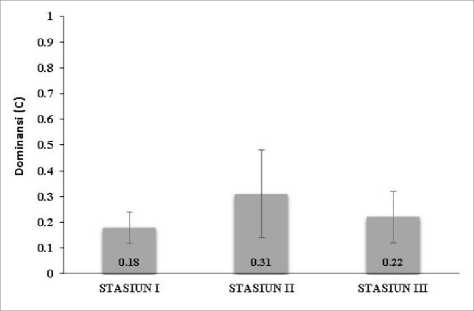

Nilai indeks dominansi Krustasea kelas Malacostraca berkisar antara 0,18 sampai dengan 0,31, dimana stasiun II memiliki dominansi terbesar dari ketiga stasiun, namun indeks dominansi ketiga stasiun penelitan berdasarkan Indeks dominansi Simpson termasuk kedalam kategori dominansi rendah (Tabel 3).

Nilai dominansi rendah diduga karena penyebaran individu antar spesies hampir merata di semua stasiun penelitian yang bisa dilihat dari nilai indeks keseragaman mendekati satu. Menurut Widyastuti (2016), nilai dominansi berbanding terbalik dengan nilai keseragaman, ketika nilai dominansi meningkat maka nilai keseragaman menurun, begitupula sebaliknya. Kemudian indeks dominansi rendah diduga karena kadar oksigen terlarut yang masih optimal >5 untuk kehidupan spesies Krustasea di lokasi penelitan, hal ini didukung oleh pernyataan oleh Barus (2004) bahwa

Semakin tinggi tingkat DO maka dapat meningkatkan kelimpahaan suatu komunitas.

Gambar 5. Indeks Dominansi Krustasea

-

3.6 Parameter Perairan

Suhu perairan di lokasi stasiun penelitian berkisar antara 29,37°C-30,52°C, dimana stasiun II memiliki suhu perairan tertinggi dan stasiun I dengan suhu terendah. Tingginya suhu perairan di stasiun II diduga karena pengukuran parameter dilakukan pada siang hari dan luas kawasan vegetasi mangrove yang kecil sehingga sinar matahari dapat menembus perairan melalui celah-celah vegetasi mangrove dan terjadi penyerapan suhu secara intensif di perarain dan permukaan substrat. Sementara stasiun I dengan luas kawasan vegetasi mangrove yang lebih luas dibandingkan dengan stasiun II diduga menjadi alasan mengapa suhu perarian pada stasiun I lebih rendah. Menurut pernyataan Tamsar dan Nurgayah (2013) bahwa perbedaan suhu di kawasan hutan mangrove sangat erat kaitannya dengan vegetasi mangrove yang terdapat dilokasi sehingga mempengaruhi intensitas cahaya matahari saat penyinaran.

Hasil pengukuran salinitas pada ketiga stasiun penelitian berkisar antara 27,82-29,19 ppt. Salinitas pada ketiga stasiun tergolong tinggi, diduga karena pada lokasi penelitan tidak ada aliran sungai sebagai masukan air tawar dan pada saat pengukuran parameter perarian kondisi cuaca cerah selain itu lokasi penelitian berada dekat dengat laut hal ini didukung oleh Siegers (2014) menyatakan tidak adanya masukan air tawar dari muara sungai akan menyebabkan salinitas tinggi disebabkan tidak terjadi pencampuran antara massa air tawar dengan air laut. pH merupakan faktor pembatas bagi organisme yang hidup pada suatu perairan. Hasil pengukuran pH diketahui

pada masing-masing stasiun berkisar antara 7,477,62. Nilai pH yang ditunjukkan pada tiap-tiap stasiun tergolong normal dan baik bagi kelangsungan hidup Krustacea, karena pH yang kurang dari 5 dan lebih dari 9 akan menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi organisme perairan (Pratiwi, 2010).

Berdasarkan hasil pengukuran oksigen terlarut pada setiap stasiun penelitian didapatkan rata-rata kadar DO antara 5,26-6,09 mg/l, dimana kadar DO tertinggi terdapat pada stasiun I, sedangkan stasiun III dengan memiliki kadar DO terendah. Rendahnya kadar DO pada stasiun III diduga karena adanya masukan limbah sabun, detergent dan sisa-sisa makanan dari warung-warung disekitar lokasi penelitian, terkait dengan limbah, kadar oksigen bisa menjadi sangat rendah sebagai akibat aktivitas mikroorganisme pengurai yang membutuhkan oksigen dalam proses penguraian yang mengakibatkan DO menjadi rendah (Pratiwi, 2010).

Tabel 5.

Parameter Perairan

|

Parameter |

Stasiun 1 |

Stasiun 2 |

Stasiun 3 |

|

Suhu (°C) |

29,37±0,53 |

30,52±0,42 |

29,46±0,23 |

|

Salinitas (ppt) |

27,82±2,47 |

29,33±1,22 |

29,19±0,93 |

|

pH |

7,48±0,47 |

7,49±0,19 |

6,61±0,83 |

|

DO (mg/l) |

6,09±0,30 |

5,77±0,22 |

5,26±0,37 |

4. Simpulan

Krustasea kelas Malacostraca yang ditemukan di kawasan mangrove Pulau Serangan Bali sebanyak 19 jenis yang terdiri dari 6 famili yaitu Diogenidae (3 jenis), Grapsidae (1 jenis), Macrophthalmidae (3 jenis), Ocypodidae (9 jenis), Portunidae (2 jenis) dan Thalassinidae (1 jenis). Kelimpahan total tertinggi terletak pada stasiun I yaitu sebesar 47 ind/m2. Kelimpahan total terendah terdapat pada stasiun II sebesar 27 ind/m2.

Indeks keanekaragaman (H') pada ketiga stasiun penelitian termasuk kategori keanekaragaman sedang. Nilai indeks keseragaman Krustasea pada seluruh stasiun termasuk kategori keseragaman tinggi dan nilai indeks dominansi tergolong dalam kategori dominansi rendah. Hasil pengukuran parameter perairan masih berada dalam kisaran yang optimal untuk kehidupan biota-biota Krustasea kelas Malacostraca dan masih sesuai dengan baku mutu kualitas air.

Daftar Pustaka

Abrantes, K. G., Johnston, R., Connolly, R. M., & Sheaves, M. (2015). Importance of mangrove carbon for aquatic food webs in wet–dry tropical estuaries. Estuaries and Coasts, 38(1), 383-399.

Alamsyah, R., Marni, M., Fattah, N., Liswahyuni, A., & Permatasari, A. (2018). Laju dekomposisi serasa daun mangrove di kawasan wisata Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Agrominansia, 3(1), 72-77.

Barus, T. A. (2004). Pengantar limnologi studi tentang ekosistem air daratan. Medan, Indonesisa: Universitas Sumatera Utara Press.

Brower, J., Jerrold, Z., & Ende, C. V. (1990). Field and laboratory methods for genera zoology. (3rd ed). Iowa, USA: William M C Brown Publishers.

Fachrul, M. F. (2007). Metode sampling bioekologi. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Hamidy, R. (2010). Struktur dan keragaman komunitas kepiting di kawasan hutan mangrove stasiun kelautan Universitas Riau, Desa Purnama Dumai. Jurnal Ilmu Lingkungan, 4(02), 81-91.

Handayani, O. T., Ngabekti, S., & Martuti, N. K. T. (2016). Keanekaragaman Crustacea di ekosistem mangrove wilayah tapak Kelurahan Tugurejo Kota Semarang. Life Science, 5(2), 100-107.

Hartati, R. (2017). Keberadaan Krustasea di kawasan vegetasi mangrove Tugurejo, Semarang. Buletin Oseanografi Marina, 5(2), 127-134.

Marwati., Hamid, A., & Arami, H. (2018).

Keanekaragaman jenis Krustasea pada padang lamun di perairan Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan, 3(2), 83-91.

Murniati, D. C. (2010). Keanekaragaman Uca spp dari Segara-anakan, Cilacap, Jawa Tengah sebagai pemakan deposit. Fauna Indonesia, 9(1), 19-23.

Odum, E. P., & Barrett, G. W. (1993). Fundamentals of ecology (3rd edition). Dalam Samingan, T. (Terj.), Dasar-dasar ekologi. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press. (Buku asli diterbitkan 1971).

Permana, A., Toharudin, U., & Suhara (2018). Pola distribusi dan kelimpahan populasi kelomang laut di

pantai Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 10(1), 87-98.

Pratiwi, R. (2009). Komposisi keberadaan Krustasea di mangrove delta Mahakam Kalimantan Timur. Makara Journal of Science, 13(1), 65-76

Pratiwi, R. (2010). Asosiasi Krustasea di ekosistem padang lamun perairan Teluk Lampung. Indonesian Journal of Marine Sciences, 15(2), 66-76.

Pratiwi, R., & Rahmat, R. (2015). Sebaran kepiting

mangrove (Crustacea: Decapoda) yang terdaftar di koleksi rujukan pusat penelitian oseanografi-lipi 19601970. Berita Biologi, 14(2), 195-202.

Pratiwi, R., & Widyastuti, E. (2014). Pola sebaran dan zonasi Krustasea di hutan bakau perairan Teluk Lampung. Zoo Indonesia, 22(1), 11-21.

Rahayu, I., Muhammad, A., & Windarti, W. (2014). Pola sebaran dan kondisi mikrohabitat rama-rama (Thalassina Spp.) di lingkungan pesisir bukit batu, Bengkalis, Riau. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, 1(2), 326-339.

Rahayu, S. M., Wiryanto, W., & Sunarto, S. (2017).

Keanekaragaman jenis Krustasea di kawasan mangrove Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jurnal Sains Dasar, 6(1), 57-65.

Siegers, W. H. (2014). Kondisi ekologi makrobentos pada ekosistem hutan mangrove dan laut Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Provinsi Lampung. The Journal of Fisheries Development, 1(1), 27-43.

Tamsar, E., & Nurgayah, W. A. (2013). Studi laju

pertumbuhan dan tingkat eksploitasi kerang kalandue (Polymesoda erosa) pada daerah hutan mangrove di teluk Kendari. Jurnal Mina Laut Indonesia, 2(6), 14-25.

Teoh, H. W., & Chong, V. C. (2014). Shell use and partitioning of two sympatric species of hermit crabs on a tropical mudflat. Journal of sea research, 86(1), 1322.

Widyastuti, E. (2016). Keanekaragaman kepiting pada ekosistem mangrove di Perairan Lingga Utara dan sekitarnya Kepulauan Riau. Zoo Indonesia, 25(1), 22-32.

Curr.Trends Aq. Sci. III(2): 84-91 (2020)

Discussion and feedback