Hubungan Antara Pola Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Dan Pendapatan Nelayan Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

on

Jurnal Bumi Lestari, Volume 23, Nomor 01, Tahun 2023, Halaman 18-32

Hubungan Antara Pola Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Dan Pendapatan Nelayan Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dulce Aryani Batukha*

a Program Studi Ilmu Lingkungan PPs Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur-Indonesia

*Email: aryanidulce@gmail.com

Diterima (received) 24 Juni 2021; disetujui (accepted) 19 Agustus 2022; tersedia secara online (available online) 29 Januari 2023

Abstract

Kupang City is one of the areas that has become a marketing center for marine fish in East Nusa Tenggara Province. Climate change has a negative impact on coastal areas, especially the life activities of fishing communities. The negative impacts of climate change include extreme weather, changes in rainfall patterns and large waves. sustainable impact on Fishermen is abnormal fishing activity this has an impact on income. Based on the correlation analysis, the wind speed variabel (X4) is correlated to Y with a significance value of 0.001 < 0.05. Meanwhile, the variabels of temperature (X1), rainfall (X2), and wave height (X3) have a weak relationship to the income variabel Y. SWOT analysis on adaptation patterns carried out by fishermen SO: Optimization of fishing when the selling price of fish rises and Combination of several types of work / development of income sources. Use of a variety of fishing tools and techniques. WO: Situational individual strategy. WT: Joint capital development, Establishing strong and long-lasting relationships with other parties in obtaining capital and marketing the catch. ST: Mobilizing household members in economic activities (role of wife and children).

Keywords: climate change impact; adaptation; fisherman income

Abstrak

Kota Kupang merupakan Salah satu daerah yang menjadi pusat pemasaran ikan laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan iklim memberikan dampak negatif pada wilayah pesisir terutama aktivitas kehidupan masyarakat nelayan. Dampak negatif perubahan iklim antara lain cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan dan gelombang besar. dampak berkelanjutan pada Nelayan adalah aktivitas melaut yang tidak normal hal ini berdampak pada pendapatan. Berdasarkan analisis Korelasi variabel kecepatan angin (X4) berkorelasi terhadap Y dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Sementara variabel suhu (X1), curah hujan (X2), dan tinggi gelombang (X3) memiliki hubungan yang lemah terhadap variabel Pendapatan Y. analisis SWOT pada pola adaptasi yang dilakukan nelayan SO: Optimalisasi penangkapan ikan saat harga jual ikan naik dan Kombinasi beberapa macam pekerjaan / pengembangan sumber pendapatan. Penggunaan berbagai macam alat dan teknik penangkapan. WO: Strategi perorangan yang bersifat situasional. WT: Pengembangan modal bersama, Menjalin hubungan kuat dan lama dengan pihak lain dalam memperoleh modal dan pemasaran hasil tangkap. ST: Memobilisasi anggota rumah tangga dalam kegiatan ekonomi (peran istri dan anak).

Kata Kunci: dampak perubahan iklim; adaptasi; pendapatan nelayan

Isu perubahan iklim akhir-akhir ini menjadi isu menarik diperbincangkan baik ditingkat global maupun lokal. Indonesia adalah Negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim (Diposaptono et al., 2009). Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan terbesar di dunia dengan

doi: https://doi.org/10.24843/blje.2023.v23.i01.p03

© 2023 by the authors; Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Udayana University, Indonesia.

jumlah Pulau sebanyak 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut ternyata hanya sekitar 12,38% atau sekitar 2.342 pulau saja yang berpenghuni. Sisanya 87,62% atau sebanyak 15.337 pulau tidak berpenghuni. Kerentanan Indonesia juga disebabkan faktor aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap aspek keberlanjutan lingkungan, yang terlihat konversi hutan secara besar-besaran tanpa mengindahkan keberlanjutannya, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembukaan mangrove di wilayah pesisir serta perusakan terumbu karang yang masif dilakukan (Sakuntaladewi dan Sylviani, 2014).

Perubahan iklim memberikan dampak negatif pada wilayah pesisir terutama aktivitas kehidupan masyarakat nelayan. Dampak negatif perubahan iklim antara lain cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan dan gelombang besar, seperti yang dilansir dalam harian Kompas.com (2020/12/3), BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai adanya bencana Hidrometeorologi di wilayah Indonesia yang merupakan bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim disertai berbagai parameternya seperti peningkatan curah hujan, suhu ekstrem, cuaca ekstrem (hujan lebat disertai angina kencang) serta kilat atau petir dan lain sebagainya. Dampak negatif tersebut membawa dampak berkelanjutan dalam pola kehidupan masyarakat nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup terkait kehidupan sosial ekonominya yang bergantung pada mata pencarian pokok sebagai nelayan, sehingga masyarakat nelayan harus memiliki strategi bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan modal sosial yang dimiliki. Modal sosial sering kali dikonsepsi sebagai sumber daya yang didasarkan pada hubungan antar manusia (Kilpatrick et al., 2003), kebanyakan definisi berfokus pada keanggotaan dalam jaringan dan norma-norma yang membimbing berlangsungnya suatu interaksi, hal ini sangat menentukan terbangunnya sistem kerjasama yang efektif dan efisien antar individu maupun kelompok nelayan.

Menurunnya hasil tangkapan merupakan permasalahan serius bagi nelayan, terutama nelayan kecil yang sangat bergantung terhadap sumberdaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut (Aldrian et al., 2011), penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan yaitu terjadi fenomena perubahan iklim yang berdampak pada perubahan suhu perairan. Perubahan suhu tersebut meubah kondisi biologis dan ekologis perairan, selain itu unsur kimia dalam perairan seperti salinitas, oksigen akan mengalami perubahan. Perubahan- perubahan yang terjadi berdampak pada pola distribusi dan stok ikan dalam perairan. Perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya kejadian ekstrem seperti badai, tingginya gelombang dan cuaca yang tidak menentu yang akan berdampak pada kegiatan nelayan, sehingga hasil penangkapan pun menurun.

Kota Kupang merupakan Salah satu daerah yang menjadi pusat pemasaran ikan laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini menggambarkan bahwa banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, berdasarkan data BPS Kota Kupang 2019 mencatat terdapat 3193 nelayan penuh, 1167 nelayan sambilan penuh dan 850 nelayan sambilan tambahan, dengan total hasil tangkapan selama tahun 2019 sebanyak 151.738,15 ton (BPS Kota Kupang, 2019).

Adaptasi perubahan iklim seperti yang dikemukakan oleh Murdiyarso (2005), adalah salah satu cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya Smit dan Wandel (2006) menjelaskan bahwa adaptasi termasuk tindakan yang diambil untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan resiliensi, sedangkan kemampuan adaptasi adalah kemampuan untuk mengambil tindakan tersebut selain itu adaptasi pada aspek tindakan yang dilakukan serta seberapa besar kemampuan yang dilakukan dalam mengambil tindakan tersebut.

Perhatian pemerintah terkait adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut bagian ke-empat pasal 18 menegaskan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, wajib memasukkan materi yang memuat upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Selanjutnya disebut pada pasal 19 bahwa Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan melibatkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah perubahan iklim berhubungan terhadap pendapatan nelayan di Kota Kupang?, dan (2) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Nelayan sebagai upaya adaptasi dampak perubahan iklim?

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif Untuk mengetahui pola adaptasi dampak perubahan iklim terhadap pendapatan nelayan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis strategi adaptasi yang dilakukan nelayan dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan analisis Korelasi untuk melihat hubungan variabel iklim terhadap pendapatan nelayan.

-

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tiga kelurahan di Kota Kupang yaitu, kelurahan Namosain, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Oesapa. Ke tiga kelurahan ini berlokasi di sepanjang pesisir Kota Kupang dengan sebagian populasi penduduk berprofesi sebagai nelayan.

-

2.3. Populasi dan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni simple random sampling. Untuk responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 responden nelayan tradisional, penentuan sampel nelayan responden menggunakan teknik purposive sampling (sampling sengaja).

Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin (Tejada dan Punzalan, 2012) sebagai berikut:

N

n 1 + N (e)2 ( )

Dimana:

-

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

-

e = Nilai kritis (batas penelitian) yang diinginkan = 10 %

Berdasarkan teknik penentuan jumlah sampel di atas maka, diperoleh ukuran sampel sebanyak 63 kepala keluarga yang tersebar di tiga lokasi penelitian, seperti tersajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Sampel Yang akan Di ambil pada Lokasi Penelitian.

|

No. |

Kelurahan |

Populasi |

Sampel |

|

1 |

Alak - Namosain |

228 |

19 |

|

2 |

Kelapa Lima

|

391 |

13 31 |

|

Total |

619 |

63 |

-

2.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

-

2.4.1. Analisis Korelasi

-

Analisis hubungan antara perubahan iklim terhadap pendapatan nelayan tradisional di Kota Kupang menggunakan rumus korelasi berikut:

∑⅛Λ-n<∑^^ √∑^Λ^-ι(^^

(2)

dimana: r = koefisien korelasi; Xi = data curah hujan, suhu, tinggi gelombang, kecepatan angina dan Yi = Pendapatan nelayan saat cuaca normal dan cuaca ekstrem.

-

2.4.2. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2013), SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategi. Matriks SWOT di tampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks SWOT

|

Internal | ||

|

Eksternal |

Kekuatan (strengths) |

Kelemahan (weakness) |

|

Peluang (Opportunities) |

SO, strategi kekuatan-peluang, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. |

WO, Strategi kelemahan-peluang, menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang |

|

Ancaman (Threats) |

ST, Strategi kekuatan-ancaman yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman |

WT, Strategi Kelemahan-ancaman, menciptakan strategi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman |

Karakteristik responden yang diidentifikasi meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama melaut dan pekerjaan sampingan disajikan pada Tabel 3. Karakteristik nelayan dalam penelitian ini berdasarkan Usia didominasi oleh nelayan yang berusia 37-50 tahun sebesar 54 %, dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu di SMA sebesar 46% sementara tingkat pendidikan terendah 27 % pada tingkat SD. Berdasarkan pengalaman melaut terdapat 31orang nelayan yang menekuni profesi nelayan sudah 19 tahun sekitar 49,2% , pada kelompok nelayan ini kebanyakan mereka hanya menduduki bangku sekolah tingkat SD dan SMP saja, setelah tamat mereka langsung menggeluti profesi sebagai nelayan mengikuti anggota keluarga lain misalnya ayah atau paman, sementara nelayan yang menekuni profesinya diatas 30 tahun sebanyak 9 orang (14,3%). Dari keseluruhan responden nelayan yang diwawancarai memiliki usaha atau pekerjaan sampingan yang bervariasi yakni sebagai Tukang ojek, tukang bangunan, buruh kasar, pedagang ikan, dan bekerja atau memiliki bengkel kecil. Untuk sarana melaut seperti kapal terdapat 38 nelayan yang memiliki sara kapal sementara 25 lainya tidak memiliki kapal dan biasanya posisi mereka sebagai anak buah kapal.

-

3.2. Persepsi Nelayan Terhadap Gejala Perubahan Iklim yang Dirasakan

Perubahan iklim dapat dilihat melalui beberapa gejala alam, seperti gelombang tinggi yang tidak dapat diperkirakan saat melaut, peningkatan permukaan air laut, cuaca ekstrem, arus air yang semakin sulit diperkirakan, intensitas badai, perubahan salinitas (kadar garam), perubahan pola curah hujan, terjadinya banjir dan rob, arah gerakan angin, keberadaan ikan yang semakin sulit ditentukan keberadaannya, dan sulit menentukan wilayah penangkapan ikan. Gejala perubahan iklim tersebut akan

mempengaruhi kegiatan para nelayan untuk melaut, sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada hasil tangkapan yang didapatkan.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Terpilih.

|

Karakteristik Responden |

Jumlah (orang) |

Persen (%) |

|

Umur (tahun) | ||

|

< 37 |

22 |

35 |

|

37 - 50 |

34 |

54 |

|

> 50 |

7 |

11 |

|

Tingkat Pendidikan | ||

|

SD |

17 |

27 |

|

SMP |

16 |

25,4 |

|

SMA |

29 |

46 |

|

PT |

1 |

1,6 |

|

Lama Melaut | ||

|

< 19 |

31 |

49,2 |

|

19 - 30 |

23 |

36,5 |

|

> 30 |

9 |

14,3 |

|

Pekerjaan Sampingan | ||

|

Ojek |

4 |

6 |

|

Tukang |

20 |

32 |

|

Buruh kasar |

6 |

10 |

|

Pedagang ikan |

28 |

44 |

|

Bengkel |

5 |

8 |

|

Pemilik Kapal |

38 |

60,31 |

|

Non Pemilik Kapal |

25 |

39,69 |

Menurut Baron et al. (2006) persepsi adalah suatu proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasi informasi dikumpulkan oleh pengertian seseorang dengan maksud untuk memahami dunia sekitar. Sementara menurut Myers (2012) menyebutkan bahwa persepsi merupakan sebuah arahan seseorang untuk berperilaku. Persepsi dapat menjadi panduan atas tindakan berdasarkan makna yang diberikan pada stimulus yang dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada saat terdapat suatu stimulus yang menarik perhatiannya, maka yang akan terjadi adalah suatu proses perceiving dan meaning. selain itu, terdapat pula interpretasi terhadap simbol-simbol yang ada pada stimulus tersebut. Proses persepsi tersebut dipengaruhi oleh konteks dimana individu tersebut berada, faktor-faktor yang didasari pada hasil penerimaan kelima indra manusia. Faktor psikologis dapat meliputi, motivasi, pengalaman, dan pengetahuan sebagai hasil pembelajaran di masa lalu.

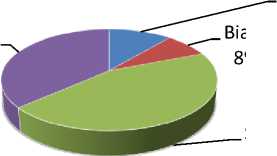

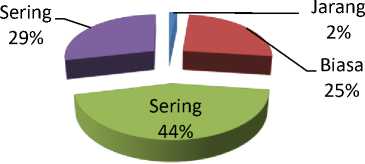

Persepsi nelayan pada Kelurahan Kelapa Lima, Oesapa dan Namosain, terhadap apa yang dirasakan sebagai respons terhadap gejala perubahan iklim berdasarkan hasil wawancara yang paling dirasakan oleh nelayan adalah sulit memprediksi wilayah tangkap sebesar 61,9 %, terjadinya gelombang dan arus yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi 20,6% dan cuaca ekstrem yang terjadi tiga tahun belakangan ini seperti badai, kecepatan angina yang meningkat selain musim Barat sebesar 17,5%. Secara lengkap, persepsi nelayan terhadap gejala alam yang dirasakan akibat perubahan iklim dapat dilihat pada Gambar 1.

-

3.3. Hubungan Perubahan Iklim Terhadap Pendapatan Nelayan

Berdasarkan analisis hubungan variabel iklim terhadap pendapatan nelayan Nilai Signifikansi (0,429) lebih besar dari 0,05 maka kesimpulan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pendapatan nelayan dengan suhu permukaan air laut (Tabel 4).

(a)

Munculnya gelombang pasang yang tidak

Sangat Sering 21%

Gelombang tinggi yang tidak dapat diperkirakan berdasarkan responden nelayan tradisional semakin meningkat atau sering terjadi, dengan skor rata-rata standar persepsi nelayan adalah 7,7.

(b)

Peningkatan Permukaan Air Laut

Sangat Sering 37%

Sering 44%

Sangat Jarang 11%

Permukaan air laut berdasarkan penilaian dan persepsi nelayan mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 7,4 yaitu berada pada skala bahwa peningkatan yang terjadi adalah sering

(c)

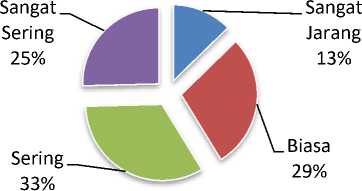

Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem berdasarkan data responden bahwa sering terjadi dengan skor rata-rata 6,5

(d)

Arus air yang semakin sulit diprediksi

■ Sangat Jarang ■ Biasa

■ Sering ■ Sangat Sering

Cat: Skala konvensional (1 s/d 10) Definisi:

-------------1 H∣H∣IH∣HII∣IIH∣IIIl∣llll∣II1I∣HIl∣HH∣IHI∣llll∣llll∣HH∣ll⅜l∣IUI∣HII∣lll∣∣llll∣H∣ IfH 11∣---------- O 1 23456789 K

-Saiigatjarangkuraiig -biasa, cukup -Sering -Sangat Sering

-Sangat sedikit -biasa'cukup -banyak -Sangat banyak

-Sangat tidak Setujujelek -biasa'cukup -Setujubagiis -Sangat setuju'bagus

Arus air semakin sulit diperkirakan semakin meningkat dan semakin sering terjadi. Skor penilaian rata-rata 7 peningkatan pada skala sering

Gambar 1. Persepsi nelayan terhadap gejala alam yang dirasakan akibat perubahan iklim

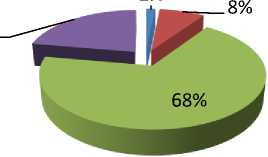

(e)

Badai semakin sering terjadi dan sulit diperkirakan kapan datangnya

■ Sangat Jarang

■ Biasa

■ Sering

■ Sangat Sering

Badai semakin sering terjadi dan sulit diprediksi kapan datangnya berdasarkan data dapat dikategori sering pada skala 7 dengan persentase 30 % dari data responden

(f)

Perubahan salinitas/kadar garam

Sangat Sangat

Kadar garam atau salinitas dirasa mengalami perubahan dengan skala rata-rata 6,3, dan persentase 44 % .perubahan yang terjadi adalah sering

(g)

Perubahan pola curah hujan yang tidak teratur

■ Sangat Jarang ■ Biasa ■ Sering ■ Sangat Sering

22%

Cuaca ekstrem berdasarkan data responden bahwa sering terjadi dengan skor rata-rata 6,5

(h)

Terjadinya banjir dan rob yang semakin tinggi dari tahun ke tahun

5% ---1-- 0%

B Sangat Jarang

B Biasa

B Sering

B Sangat Sering

Banjir dan rob berdasarkan data dari responden kategori biasa dengan skor 3,4. Dengan persentase

Cat: Skala konvensional (1 s/d 10)

Definisi:

-Saagat Seruig

-Saagat banyak

-Sangat setuju, bagus

-biasa''cukup

-biasa cukup

-biasa'1 cukup

Gambar 1. Lanjutan

-Sangat j aranakurang

-Sangat sedikit

-Sangat tidak Setujujelek

(j)

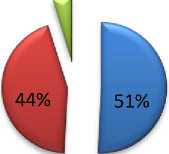

Keberadaan ikan pada musimnya semakin sulit diprediksi

Arah gerakan angin semakin sulit diperkirakan berdasarkan Skor penilaian rata-rata dari total responden juga menyatakan sering yaitu pada skor 7,8.

Keberadaan ikan pada musimnya semakin sulit diprediksi berdasarkan skor rata-rata responden 7,7 yang diartikan sebagai sering

(k)

Semakin sulit menentukan wilayah penangkapan ikan

2%

11%

52%

35%

B Sangat Jarang

B Biasa

B Sering

B Sangat Sering

Wilayah penangkapan ikan pun semakin sulit ditentukan, dengan rata-rata skor penilaian dari total responden nelayan kecil pada angka 8,5 yang berati bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut

Cat: Skala konvensional (1 s/d 10)

Definisi:

-Saagat Sermg

-Saagat banyak

-Sangat Setujubagus

-biasa''cukup

-biasa∣'cukup

-biasa cukup

Gambar 1. Lanjutan

-Sangat j aranakurang

-Sangat sedikit

-Sangat tidak Setujiijelek

Tabel 4. Hubungan variabel suhu terhadap pendapatan nelayan.

|

Pendapatan |

Suhu | ||

|

Pendapatan |

Pearson Correlation |

1 |

-0,782 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,429 | ||

|

N |

3 |

3 | |

|

Suhu |

Pearson Correlation |

-0,782 |

1 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,429 | ||

|

N |

3 |

3 |

Suhu merupakan parameter lingkungan yang paling sering diukur di laut karena berguna dalam mempelajari proses-proses fisik, kimiawi dan biologis yang terjadi di laut. Suhu air memiliki pengaruh yang bervariasi di antara berbagai jenis ikan, bahkan dalam satu jenis ikan suhu dapat memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Laju Metabolisme Standar (Standard Metabolic Rates/ SMR) dari ikan.

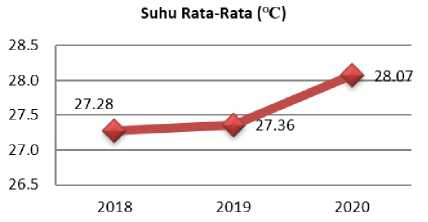

Hasil analisis variabel suhu tidak ada hubungan terhadap pendapatan bisa dilihat pada grafik rata-rata suhu permukaan laut bahwa di perairan sekitar Kota Kupang pada tiga tahun terakhir yaitu antara 27 °C sampai 28°C (Gambar 2), memperlihatkan kondisi suhu ini sangat menguntungkan bagi ketersediaan ikan dilaut karena kisaran suhu tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya konsentrasi klorofil hal ini sangat berdampak pada keberadaan plankton dan fitoplankton sebagai produsen di perairan. Berdasarkan hasil penelitian Setyaningsih et al., (2014), yang menganalisis pengaruh perubahan suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil terhadap produksi ikan, menjelaskan bahwa pada musim Pancaroba pada bulan Maret, April dan Mei konsentrasi klorofil memiliki kisaran antara 0.08mg/m3 hingga 0.3mg/m3 pada suhu 27°C hingga 30°C.Pada musim Timur yang terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus memiliki SPL 24°C hingga 27°C, dan konsentrasi klorofil pada musim ini memiliki nilai yang berkisar 0.1mg/m3 hingga 1mg/m3 , termasuk dalam kategori tinggi. Beralihnya musim Timur ke musim Barat yang terjadi pada bulan September, Oktober dan November SPL 24°C hingga 29°C dengan konsentrasi klorofil memiliki nilai yang berkisar antara 0.08mg/m3 hingga 1mg/m3. Berdasarkan data tersebut pada suhu yang tinggi memiliki nilai konsentrasi klorofil yang rendah, dan sebaliknya pada konsentrasi klorofil yang tinggi memiliki suhu yang rendah.

Gambar 2. Suhu rata-rata (Sumber: BMKG, 2021)

Perubahan iklim menyebabkan perubahan suhu permukaan laut (SST). Sea Surface Temperature (SST) penting karena merupakan antarmuka dari atmosfer ke lingkungan oseanografi. Ketika anomali SST mencapai 2°C atau di atasnya, maka akan berbahaya bagi sumber daya perikanan skala kecil, dan anomali ekstrem dianggap terjadi sejak 1980 (Hartoko et al, 2010). Dalam dunia perikanan naiknya permukaan dan temperatur air laut akan mempengaruhi dinamika arus laut, aliran sungai, dan areal tanah basah (rawa). Pada gilirannya perubahan ini akan mengancam struktur dan fungsi ekosistem stok dan produksi sumber daya ikan.

Tabel 5. Hubungan variabel tinggi gelombang terhadap pendapatan nelayan.

|

Pendapatan |

Tinggi Gelombang | ||

|

Pendapatan |

Pearson Correlation |

1 |

0,907 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,276 | ||

|

N |

3 |

3 | |

|

Tinggi Gelombang |

Pearson Correlation |

0,907 |

1 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,276 | ||

|

N |

3 |

3 |

Hasil analisis korelasi antara variabel tinggi gelombang terhadap pendapatan nelayan menyatakan Nilai Signifikansi (0,276) lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pendapatan nelayan dengan tinggi gelombang (Tabel 5). Tinggi Gelombang, adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. Kriteria tingkat bahaya gelombang laut menurut BMKG adalah 1,25 - 2 meter berbahaya bagi perahu nelayan, 2 - 3 meter berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang, 3 - 4 meter berbahaya bagi perahu nelayan, tongkang dan kapal feri, >4 meter berbahaya bagi semua kapal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nelayan tradisional pada kelurahan Namosain, menyatakan bahwa “meskipun kondisi gelombang kami tetap melaut, namun jarak dan lokasi melaut itu tidak jauh dari lepas pantai ini, biasanya di depan Namosain sampai ke arah Tenau, sambil menunggu gelombang berkurang kami kembali melaut dengan jarak yang jauh. jadi bukan berarti laut gelombang kami tidak melaut, karena pekerjaan utama kami sebagai nelayan”.

Gambar 3. Tinggi Gelombang (Sumber: BMKG, 2021)

Pada Gambar 3 terlihat bahwa rata-rata tinggi gelombang pada tiga tahun terakhir 1,234 m, kriteria tingkat bahaya gelombang laut menurut BMKG adalah 1,25 - 2 meter berbahaya bagi perahu nelayan. Nelayan di Kota Kupang tetap melaksanakan aktivitas melaut baik pada musim Timur maupun musim Barat, data wawancara pada seorang nelayan dari Kelapa Lima “saat musim barat bulan Desember sampai bulan Maret sering terjadi gelombang tinggi dan puncaknya itu pada bulan Januari biasanya, tapi sudah beberapa tahun kebelakang ini ternyata tinggi gelombang juga terjadi tidak hanya saat musim barat tapi bisa pada bulan lain juga, ini menjadi kendala bagi kami untuk siap kapan saja terhadap kondisi ini. Biasanya tinggi gelombang musim barat 2m-2,5m dan itu terjadi biasanya 1 minggu. Tapi sekarang gelombang sudah tidak menentu lagi kapan saja bisa terjadi”.

Nelayan di lokasi penelitian pada umumnya tetap melakukan aktivitas melaut dengan tinggi gelombang 1m, namun mereka memperhatikan arah angin dan waktu melaut. Salah seorang Nelayan di Namosain mengungkapkan “nelayan pasti harus bertarung dengan ombak, karena ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, gelombang pun kami tetap melaut namun kami mengatur waktu turun ke laut itu, bisa pagi hari, bisa sore hari, tergantung kami mengamati arah angina supaya kami tidak dapat musibah”. Terdapat tiga pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan. Pertama adalah pola penangkapan lebih dari satu hari, penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut. Kedua adalah pola penangkapan ikan satu hari, biasanya nelayan berangkat melaut sekitar Pukul.20.00 mendarat kembali sekitar Pukul. 11.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai. Ketiga pola penangkapan ikan tengah hari, penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat pantai. Umumnya mereka berangkat sekitar Pukul. 03.00 dini hari atau setelah subuh, dan kembali mendarat pagi harinya sekitar Pukul. 09.00. pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan dekat pantai.

Analisis korelasi membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan variabel tinggi gelombang terhadap pendapatan nelayan (Tabel 6), hai ini terbukti juga bahwa nelayan tetap melaksanakan kegiatan melaut baik pada musim Barat maupun musim Timur, aktivitas nelayan ini untuk tetap bisa menafkahi keluarga pada segala kondisi cuaca, bila terjadi gelombang maka nelayan tetap bisa melaut dengan mempertimbangkan jarak dan lama waktu melaut.

Tabel 6. Hubungan variabel intensitas curah hujan terhadap pendapatan nelayan.

|

Pendapatan |

Curah Hujan | ||

|

Pendapatan |

Pearson Correlation |

1 |

0,085 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,946 | ||

|

N |

3 |

3 | |

|

Curah Hujan |

Pearson Correlation |

0,085 |

1 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,946 | ||

|

N |

3 |

3 |

Hasil analisis korelasi menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor curah hujan dan pendapatan nelayan dengan nilai Signifikansi (0,946) lebih besar dari 0,5 maka kesimpulan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pendapatan nelayan dengan curah hujan.

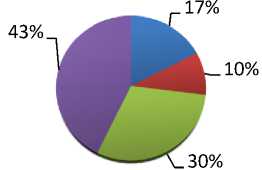

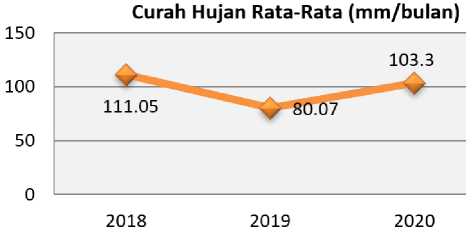

Berdasarkan analisis rata-rata curah hujan di Kota Kupang pada tiga tahun terakhir, tergolong dalam kriteria curah hujan yang rendah yaitu mulai dari 80 mm-111,05mm per bulan (Gambar 4). Curah Hujan adalah jumlah hujan yang terjadi pada kurun waktu saat air hujan berkonsentrasi pada suatu tempat yang datar yang dinyatakan dengan ketinggian atau volume air hujan. Kriteria curah hujan bulanan adalah 0 -100 mm dianggap rendah, 101 - 300 dianggap menengah, 301 - 400 mm dianggap tinggi dan >400 mm dianggap sangat tinggi.

Gambar 4. Rata- rata Curah Hujan (Sumber: BMKG, 2021)

Jumlah rata-rata hari hujan di Kota Kupang pada tahun 2018 terhitung bulan Desember, Januari Februari dan Maret adalah 20 hari per bulan, pada tahun 2019 rata-rata hari hujan per bulan adalah 18 hari sedangkan pada tahun 2020 rata-rata hari hujan adalah 17 hari per bulan.

Tren curah hujan pada tiga tahun terakhir terhitung menurun, hal ini berdampak pada aktivitas nelayan yang tetap melaut pada musim hujan. Berdasarkan data wawancara nelayan tradisional pada lokasi penelitian melalukan perpindahan lokasi tangkap sesuai musim demikian paparan seorang nelayan “kalau cuaca pada musim Timur kami biasanya melaut di sekitar Semau, Pulau Kera, Tablolong dan Barate sedangkan saat musim Barat kami berlayar ke arah Salopu ke bagian Kolbano kalau tidak seperti itu kami tidak bisa makan dan minum kalau harus menunggu cuaca membaik”. Dengan demikian antara curah hujan dan pendapatan nelayan tidak berkorelasi karena nelayan tetap berpenghasilan pada bulan musim hujan.

Tabel 7. Hubungan variabel kecepatan angin terhadap pendapatan nelayan.

|

Pendapatan |

Kec. Angin | ||

|

Pendapatan |

Pearson Correlation |

1 |

-1.000** |

|

Sig. (2-tailed) |

0,001 | ||

|

N |

3 |

3 | |

|

Kec. Angin |

Pearson Correlation |

-1.000** |

1 |

|

Sig. (2-tailed) |

0,001 | ||

|

N |

3 |

3 |

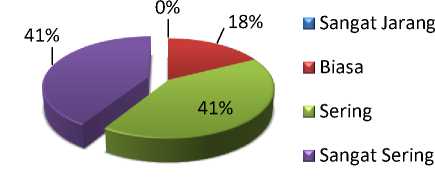

Nilai Signifikansi (0,001) lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulan terdapat korelasi yang signifikan antara Pendapatan Nelayan dengan Kecepatan angin (Tabel 7). Berdasarkan data wawancara terhadap nelayan Oesapa Hasan Mboli menyatakan bahwa, “saat puncak musim Barat dan Timur, ada beberapa hari yang sama sekali kami tidak bisa turun melaut sambil menunggu angina berkurang, kami hanya bisa memperbaiki kapal atau mengecat ulang kapal sambil menunggu cuaca baik kembali, terkadang kami harus terpaksa melaut dengan hanya memancing atau tebar jala di perairan sekitar Oesapa saja tidak bisa melaut ke jauh”.

Nelayan harus melakukan kegiatan melaut di sepanjang tahun dalam setiap musim, namun pada kondisi cuaca buruk nelayan mengantisipasinya dengan perpindahan lokasi tangkap yang tidak jauh seperti terlihat pada Gambar 5, ketika cuaca normal jarak tempuh nelayan melaut rata-rata berkisar sampai 5 mil dan saat cuaca ekstrem jarak tempuh melaut rata-rata sekitar 2,5 mil dari pantai.

Gambar 5. Kisaran jarak Tempuh saat Cuaca Normal Dan Cuaca Ekstrem

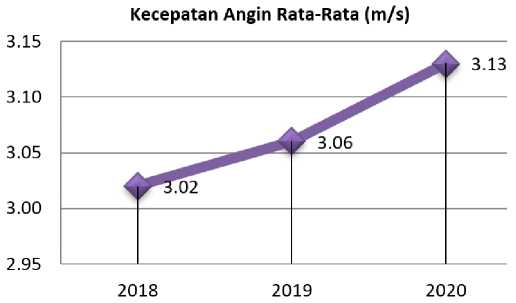

Gambar 6. Kecepatan Angin Tahun 2018, 2019 dan 2020 (Sumber: BMKG, 2021)

Kecepatan angin yang meningkat dari tahun 2018 sampai 2020, seperti terlihat pada Gambar 6, sangat berdampak pada aktivitas melaut, dan berdampak pada pendapatan nelayan, berdasarkan hasil analisis korelasi tingkat antara kecepatan angin dan pendapatan nelayan 0,001 lebih kecil dari 0,05, terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel.

-

3.4. Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Yang dilakukan oleh Nelayan yang terdampak perubahan iklim di Kota Kupang

Mengacu pada hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal, maka dirumuskan strategi adaptasi nelayan tangkap tradisional yang diadaptasikan terhadap dampak perubahan iklim di Kota Kupang. Pada tahap awal, dilakukan identifikasi dengan menggunakan matriks SWOT dan akan menghasilkan empat strategi dan akan menjadi draf awal strategi dan adaptasi dampak perubahan iklim dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim yaitu:

-

1) Strategi S-O, merupakan pertemuan antara kekuatan dan peluang, yaitu mengoptimalkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

-

2) Strategi S-T, merupakan pertemuan antara kekuatan dan ancaman, yaitu mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

-

3) Strategi W-O, merupakan pertemuan antara kelemahan dan peluang, yaitu meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang ada.

-

4) Strategi W-T, merupakan pertemuan antara kelemahan dan ancaman, yaitu dengan meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 terkait dengan penyusunan matriks SWOT:

Tabel 8. Matriks Analisis SWOT

|

STRENGTH:

|

WEAKNESS:

pendampingan/penyuluh

| |

|

OPPORTUNITY:

|

Strategi SO:

|

Strategi WO:

|

|

TREATH:

|

Strategi ST:

|

Strategi WT:

|

-

1. Hasil analisis korelasi hubungan perubahan iklim terhadap pendapatan nelayan di Kota Kupang untuk variabel suhu (X1) terhadap Pendapatan (Y), tidak berkorelasi dengan nilai signifikan 0,429>0,05, variabel tinggi gelombang (X2) tidak berkorelasi terhadap Y dengan nilai signifikansi),276 > 0,05, Variabel curah hujan (X3) tidak berkorelasi terhadap Y dengan nilai signifikan 0,946> 0,05 dan variabel kecepatan angin (X4) berkorelasi terhadap Y dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05.

-

2. Strategi adaptasi yang dilakukan nelayan yang terdampak berdasarkan analisis SWOT : SO : Optimalisasi penangkapan ikan saat harga jual ikan naik dan Kombinasi beberapa macam pekerjaan / pengembangan sumber pendapatan. Penggunaan berbagai macam alat dan teknik penangkapan. WO :Strategi perorangan yang bersifat situasional (Peka terhadap penempatan alat tangkap pada wilayah tangkapan),Bantuan sarana melaut sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. WT: Pengembangan modal bersama, Menjalin hubungan kuat dan lama dengan pihak lain dalam memperoleh modal dan pemasaran hasil tangkap.ST: Variasi alat tangkap sesuai kondisi ,Memobilisasi anggota rumah tangga dalam kegiatan ekonomi (peran istri dan anak)

-

4.2. Saran

-

1. Pola adaptasi dampak perubahan iklim perlu dilakukan nelayan untuk meminimalisir dampak yang terjadi dan menstabilkan pendapatan nelayan.

-

2. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang pola strategi adaptasi yang dilakukan nelayan dan jenis kegiatan adaptasi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan.

Daftar Pustaka

Aldrian, E., Karmini, M., & Budiman, B. (2011). Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Baron, R. A., Byrne, D., & Branscombe, N. R. (2006). Pearson Education (11th ed.). Boston, Massachusetts, United States: Pearson/Allyn & Bacon.

BPS Kota Kupang. (2020). Kota Kupang Dalam Angka 2019. Kupang, Indonesia: Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

Diposaptono, S., Budiman, & Agung, F. (2009). Menyiasati perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bogor, Indonesia: PT. Sarana Komunikasi Utama

Hartoko, A., Susilowati, I., Hutabarat, J., & Agustini, T. W. (2010). Adaptation strategy towards climate change for the vulnerable fisherifs of Indonesia. Semarang, Indonesia: The Excellent Research Diponegoro University 2010.

Kilpatrick, S. U. E., Field, J., & Falk, I. A. N. (2003). Social capital: An analytical tool for exploring lifelong learning and community development. British educational research journal, 29(3), 417-433.

Murdiyarso, D. (2003). Sepuluh tahun perjalanan negosiasi konvensi perubahan iklim. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.

Myers, D. (2012). Social Psychology (11th ed.). New York, United States: McGraw-Hill Education.

Rangkuti, F. (2013). SWOT–Balanced Scorecard. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Sakuntaladewi, N., & Sylviani, S. (2014). Kerentanan dan upaya adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(4), 281-293.

Setyaningsih, A. S., Sudaryatno, S., & Widyatmanti, W. (2014). Pengaruh Perubahan Distribusi Suhu Permukaan Laut dan Konsentrasi Klorofil terhadap Hasil Produksi Ikan Pelagis di Perairan Selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Bumi Indonesia, 3(3), 1-10.

Smit, B., & Wandel, J. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global environmental change, 16(3), 282-292.

Tejada, J. J., & Punzalan, J. R. B. (2012). On the misuse of Slovin’s formula. The philippine statistician, 61(1), 129-136.

32

Discussion and feedback