Penggunaan Emulsi Minyak Wijen dan Minyak Sereh sebagai Bahan Edible Coating terhadap Karakteristik Buah Salak Gula Pasir (Zalacca Var. Amboinensis) selama Penyimpanan

on

JURNAL BETA (BIOSISTEM DAN TEKNIK PERTANIAN Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana http://ojs.unud.ac.id/index.php/beta

Volume 11, Nomor 1, bulan April, 2023

Penggunaan Emulsi Minyak Wijen dan Minyak Sereh sebagai Bahan Edible Coating terhadap Karakteristik Buah Salak Gula Pasir (Zalacca Var. Amboinensis) selama Penyimpanan

The Use of Sesame Oil Emulsion and Lemongrass Oil as Edible Coating Materials Against the Characteristics of Salak Gula Pasir Fruit (Zalacca Var. Amboinensis) during Storage

Ori Arauna Simbolon, Ida Ayu Rina Pratiwi Pudja*, I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara Program#Studi Teknik#Pertanian#dan#Biosistem, Fakultas#Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Badung, Bali, Indonesia

*email: rinapratiwipudja@unud.ac.id

Abstrak

Salak Gula Pasir (Zalacca Var. Amboinensis) adalah salah satu jenis salak unggul di Bali karena memiliki rasa dominan manis, tidak ada rasa sepat dan nilai ekonomi tinggi di pasaran. Salak terbilang buah yang mudah rusak dengan umur simpan pendek karena berbagai faktor seperti kontaminasi mikroba, respirasi, dan transpirasi. salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menghambat proses tersebut adalah dengan aplikasi edible coating. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan minyak wijen dan minyak sereh sebagai edible coating dengan konsentrasi minyak wijen dan minyak sereh terbaik terhadap karakteristik buah salak gula pasir selama penyimpanan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah perlakuan minyak wijen dengan 3 tingkat konsentrasi 0%, 0,5%, dan 1%. Faktor kedua adalah perlakuan emulsi minyak sereh dengan 4 tingkat konsentrasi 0%, 0,5%, 1%, dan 1,5%, dan tambahan perlakuan kontrol yang disimpan pada suhu ruang 27±3°C. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan lama penyimpanan 10 hari. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah: susut bobot, vitamin C, total padatan terlarut, dan intensitas kerusakan. Perlakuan W1S1 merupakan kombinasi perlakuan terbaik dengan nilai susut bobot 24,81 %, kadar vitamin C 28,60 mg/100g, total padatan terlarut 20.15 0Brix dan intensitas kerusakan 13,33 %.

Kata Kunci: edible coating, minyak sereh, minyak wijen, salak gula pasir

Abstract

Salak Gula Pasir (Zalacca Var. Amboinensis) is one of the leading salak varieties in Bali because it has a dominant sweet taste, no astringent taste, and high economic value in the market. Salak is an easily damaged fruit that causes a short shelf life due to various factors such as microbial contamination, respiration, and transpiration. Kind of the effort to inhibit the process is the application of edible coating. This study aims to the sesame oil and lemongrass oil effect as edible coatings with the best concentration of sesame oil and lemongrass oil on the characteristics of the fruit salak gula pasir during storage. The study used a complete randomized design (RAL) factorial with two factors. The first factor is sesame oil treatment on three concentration levels of 0%, 0.5%, and 1%. The second factor is the lemongrass oil emulsion treatment on four concentration levels of 0%, 0.5%, 1%, and 1.5%, and additional control treatment stored at room temperature 27 ± 3 °C. Every treatment was repeated three times, with a storage length of 10 days. The parameters observed in the study were: weight shrinking, vitamin C, total dissolved solids, and intensity of the damage. W1S1 treatment was the best combination with a weight shrinking value of 24.81%, vitamin C levels of 28.60 mg/100g, total dissolved solids of 20.15 0Brix, and damage intensity of 13.33%.

Keywords: edible coating, lemongrass oil, salak gula pasir, sesame oil

PENDAHULUAN

Salak gula pasir (Zalacca Var. Amboinensis) termasuk komoditas hortikultura unggulan di Bali. Dari beragam jenis varietas salak yang ada di Bali,

Salak gula pasir mempunyai nilai keistimewaan sendiri, karena memiliki keunggulan baik dari aspek mutu dan aspek nilai ekonomi (Adijaya & Yasa, 2015). Dilihat dari aspek mutu, salak gula pasir unggul karena cita rasa yang dominan manis, tidak

ada rasa asam, biji tidak menyatu dengan daging, serta dagingnya tebal dan lembut (Rai et al., 2015). Sedangkan dari aspek ekonomi, nilai jual dari buah salak gula pasir sendiri 4 kali lebih mahal dibandingkan dengan jenis salak Bali lainnya (Sumantra et al., 2014).

Dengan masa simpan pendek sekitar 6-7 hari pada penyimpanan dengan suhu normal (29o C), salak termasuk kategori buah yang mudah rusak, serta mengalami penurunan susut bobot hingga 20% selama proses penyimpanan (Adiartayasa et al., 2018). Jika dilihat dari pascapanen buah salak mulai dari proses pemetikan dalam fase matang menuju fase penuaan (senescene) hingga tahap pembusukan, salak dapat mengalami kemunduran mutu karena lemahnya ketahanan buah salak. Hal tersebut terjadi karena faktor kerusakan mekanis dan mikroorganisme. Faktor kerusakan mekanis dapat ditandai dari buah yang rusak karena lecet, terkelupas dan lembek akibat benturan, sedangkan faktor kerusakan mikroorganisme dapat terjadi karena kontaminan mikroba akibat pengaruh kerusakan mekanis seperti luka atau lembek (Putra, 2011). Proses pascapanen yang salah pada buah salak juga dapat dilihat dari perubahan tekstur, perubahan warna pada kulit buah, dan penurunan kekerasan daging buah yang ditandai dengan makin melunaknya daging buah (Suter, 1988).“Lebih lanjut kerusakan fisik yang terjadi pada buah bisa dilihat dari tampilan kesegarannya, jika buah dalam kondisi yang layu bisa terjadi karena pertumbuhan mikroorganisme dan penurunan susut bobot buah akibat proses penguapan air yang tinggi (Apriyatna, 2014).”

Penyebab kebusukan buah salak salah satunya adalah penyakit jamur putih. Jenis jamur putih penyebab kebusukan pada buah salak adalah Ceratocystis sp, dan Botryodiplodia sp. Hal tersebut dapat dilihat dari tampilan warna kulit salak yang berwarna coklat kehitaman, kulitnya rusak dengan ciri pecah atau terkelupas, serta daging buah rusak yang biasanya sudah dalam kondisi busuk berair dengan warna daging kecoklatan. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha untuk menjaga kualitas salak selama penyimpanan melalui pengaplikasian pelapisan (coating) pada buah segar yang aman untuk dimakan (edible). Penggunaan edible coating adalah sebagai penahan (barier) pada permukaan kulit buah untuk membatasi pertukaran gas (O2, CO2) serta uap air (H2O), sehingga ketika digunakan untuk produk hortikultura segar mampu menjaga kualitas serta meningkatkan masa simpannya (Baldwin et al., 1995). Tujuan utama dilakukan edible coating adalah sebagai suatu bentuk usaha pencegahan untuk menjaga buah tetap segar, dan meminimalkan kemunduran mutu seperti, layu, perubahan tekstur,

dan busuk dari proses laju penguapan air akibat respirasi dan transpirasi agar tidak mengalami kemunduran mutu selama penyimpanan (Dhyan et al., 2014). Selain itu juga untuk mempertahankan mutu dari penurunan berat, mengurangi pembentukan gula reduksi, menjaga pH, dan kadar vitamin C selama penyimpanan berlangsung (Sabarisman et al., 2015).

Bahan alami yang dapat diaplikasikan sebagai edible coating adalah minyak wijen dan minyak sereh. Minyak wijen kaya akan antioksidan dan asam oleat yang kuat. Zat antioksidan dan asam oleat yang kuat berfungsi menekan proses oksidasi penyebab berkurangnya kualitas nutrisi, tingkat kesegaran, dan daya simpan nya (Delfian, 2010). Menurut Inggas (2013) perlakuan minyak wijen 0,5% sebagai edible coating pada buah tomat mampu mempertahankan kekerasan buah selama 21 hari. Selain itu, penambahan minyak sereh sebagai bahan pelapis perlu dilakukan sebagai pencegahan kerusakan pada buah akibat kontaminasi mikroba selama penyimpanan berlangsung, karena minyak sereh memiliki kandungan antibakteri. Mekanisme dari antibakteri pada minyak sereh bekerja dengan cara menghambat senyawa ergosterol (kelompok utama pembentuk membran sel jamur) yang membuat kerusakan struktur membran sel penyebab kerusakan sel jamur.”Kandungan senyawa sitronellal, transgeraniol, dan sitronellol yang ada dalam minyak sereh berfungsi menjaga kontaminan mikroba penyebab kerusakan (Simić et al., 2004). Hasil penelitian Gurning (2019) juga menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi minyak sereh sebanyak 1,5% sebagai bahan edible coating dapat mempertahankan mutu dan masa simpan buah sampai 21 hari. Didukung hasil penelitian Widaningrum et al. (2015) yang menyatakan bahan edible coating dari penambahan minyak sereh 0,4% terbukti efektif dalam mempertahankan kadar vitamin C buah dengan penyimpanan suhu 8 oC.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Pascapanen, Gedung Agrokomplek, Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana pada bulan Desember 2021 - Januari 2022.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah salak gula pasir yang diperoleh dari Desa Sibetan, Bebandem, Karangasem dengan kriteria warna cokelat, tekstur keras, tidak mengalami kerusakan ataupun busuk, dan diameter buah rata-rata 6 - 7 cm.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti gelas kimia, gelas ukur, blender, keranjang plastik, rak penyimpanan, spatula lab, pisau, saringan, ember plastik ukuran 1.9 L, pipet volume 10 ml, erlenmeyer, timbangan analitik (merk AND GF-300 Precision Balance), Refraktometer (merk Atago pal-Alpha).

Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama pemberian minyak wijen yang berasal dari proses cold pressed sebanyak 60 ml, dengan taraf konsentrasi 0%, 0,5%, dan 1%. Sedangkan faktor kedua pemberian minyak sereh yang berasal dari proses steam destilled sebanyak 90 ml, dengan dengan taraf konsentrasi 0%, 0,5%, 1%, dan 1,5%. Setiap unit perlakuan kombinasi yang terdiri dari 3 taraf konsentrasi minyak wijen, dan 4 taraf konsentrasi minyak sereh menghasilkan 12 perlakuan, dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan 36 perlakuan yang di simpan pada suhu ruang (26-31 oC). Data dari hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau Analysis of Variance (ANOVA), dan jika berpengaruh signifikan dilanjutkan dengan pengujian Duncan Multiple Range Test (DMRT).

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah buah salak gula pasir segar yang diperoleh dari petani Desa Sibetan, Bebandem, Karangasem dengan ukuran diameter buah 5-6 cm dengan kriteria warna cokelat terang. Buah salak gula pasir segar diletakkan ke dalam box untuk dibawa ke laboratorium penelitian. Sampel kemudian disortasi menggunakan acuan SNI 3167:2009, dengan kategori kelas mutu A. Salak Gula Pasir yang telah disortasi kemudian ditimbang dengan berat rata-rata 178 g untuk setiap perlakuan.

Pembuatan Bahan Pelapis

Pembuatan bahan pelapis dibuat berdasarkan takaran bahan setiap perlakuan. Minyak wijen dengan taraf konsentrasi 0% (W0), 0,5% (W1), dan 1% (W2), minyak sereh dengan taraf konsentasi 0% (S0), 0,5% (S1), 1% (S2), dan 1,5% (S3). Bahan edible coating utama kemudian dicampur dengan bahan emulsifer seperti tween 80 (1%), asam oleat (0,5%), alkohol kadar 95% (3%), dan aquades dalam 1000 ml larutan, (volume aquades - volume bahan pelapis + bahan emulsifer) sesuai takaran perlakuan masing-masing. Setelah semua bahan yang sudah tercampur rata dalam blender, kemudian semua bahan diblender selama ± 4 menit. Larutan emulsi edible coating yang sudah rata tanpa adanya gumpalan menandakan larutan bahan siap untuk diaplikasikan pada buah.

Pemberian Bahan Pelapis

Metode yang digunakan dalam pemberian bahan pelapis adalah menggunakan metode pencelupan. Buah salak kemudian dicelupkan ke dalam wadah larutan emulsi minyak wijen dan minyak sereh selama ± 1 menit. Setelah dicelupkan kedalam larutan bahan pelapis, selanjutnya buah salak ditiriskan dan diangin-anginkan sampai kering dan tidak ada gumpalan larutan bahan pelapis pada permukaan kulit buah.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara ilmiah terhadap buah yang dimulai dari sampel yang telah mendapat perlakuan pelapisan dan buah buah yang tidak diberi perlakuan pelapisan (kontrol). Pengamatan dilakukan setiap 2 hari sekali selama 10 hari pengamatan. Pengamatan secara ilmiah dilakukan terhadap uji susut bobot, kadar vitamin C, total padatan terlarut dan intensitas kerusakan.

Parameter yang Diamati

Susut Bobot

Pengukuran susut bobot dilakukan dengan cara menimbang buah salak gula pasir menggunakan alat timbangan analitik (AND GF-300 Precision Balance). Data perubahan susut bobot setiap waktu pengamatan dihitung menggunakan Persamaan 1.

Susut bobot (%) = ——— ×100 y f Wo

[1]

Keterangan:

Wo : berat awal sampel (berat hari ke-0)

Wt : berat sampel setiap pengamatan pada hari ke-t

Vitamin C

Prosedur pengukuran kandungan vitamin C (mg/100g) dilakukan dengan menggunakan metode titrasi iodometri (Sudamaji, 1989).

■ 0,88 × fp × 100

Vitamin C = Ml Titrasi × ——----:—

Wsampel

[2]

Keterangan:

Ml Titrasi : Volume iod N yang digunakan untuk mengubah filtrat dari bening menjadi biru muda

fp : Fakor pengenceran

Wsampel : Berat sampel yang digunakan untuk menghasilkan filtrat

Total Padatan Terlarut

Pengujian TPT diukur menggunakan alat refractometer dengan satuan 0Brix. Sebelum diukur sampel, terlebih dahulu daging buah pada setiap perlakuan dihancurkan menggunakan mortar sampai daging buah halus untuk diambil sarinya kemudian diteteskan pada kaca prisma refractometer

menggunakan kertas saring. Namun sebelum diuji, terlebih dahulu mengkalibrasi alat dengan meneteskan cairan aquades ke prisma refractometer. Setelah selesai, ambil sari sampel yang sudah dihancurkan kemudian teteskan pada prisma refraktometer, jika angka sudah terlihat pada layar alat, maka anggka tersebut menandakan hasil dari kandungan TPT pada setiap perlakuan sampel. Setelah pembacaan, kaca prisma dibersihkan dengan aquades secukupnya menggunakan kertas microfiber. Pengukuran total padatan terlarut dilakukan dari awal penyimpanan sampai dengan akhir penyimpanan. Pengujian dilakukan tiap 2 hari sekali selama 10 hari penyimpanan buah salak gula pasir.

Intensitas Kerusakan

Intensitas kerusakan diukur dengan menggunakan acuan Tabel Rating Tingkat Kerusakan. Pengamatan dilakukan secara mandiri selama penyimpanan. Persentase dari kenampakan kerusakan buah salak seperti lembek kulit cokelat, lembek kulit cokelat kehitaman, berjamur minim, berjamur merata, dan busuk berair selama pengamatan (Kremer and Untertenshofer, 1967).

P (%) = Ξ(ZL×^ ×100% [3] y ' N ×V l j

Keterangan:

P : Intensitas kerusakan

n : Jumlah buah pada setiap rating

N: Jumlah buah pada satu unit percobaan

v : Nilai rating kerusakan

-

V: rating maksimum (5)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Susut Bobot

Susut bobot adalah salah satu parameter yang menandakan tingkat penurunan kualitas dan tampilan tingkat kesegaran buah. Kehilangan berat pada buah berhubungan dengan lama waktu penyimpanannya, jika semakin lama buah salak disimpan maka susut bobotnya akan semakin naik. Penelitian Munoz et al. (2008) menunjukkan peningkatan susut bobot pada buah dan sayuran disebabkan penguapan air akibat kemunduran mutu selama proses respirasi berlangsung, serta kerena faktor suhu dan durasi penyimpanannya.

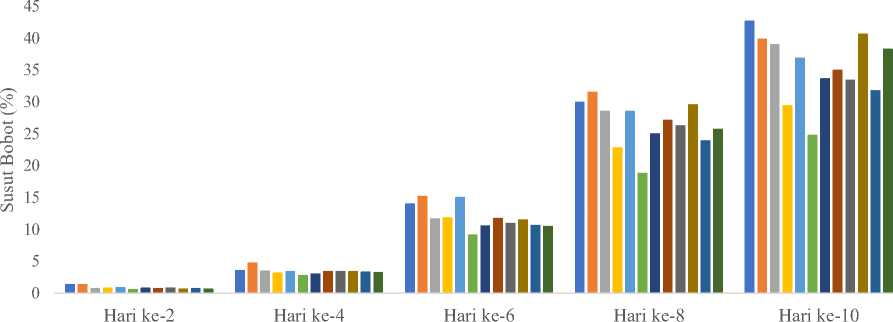

Dari hasil uji sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi kedua faktor perlakuan minyak sereh dan minyak wijen berpengaruh nyata (P<0,05) pada hari ke-2 dan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-10 terhadap susut bobot buah salak. Adapun pengujian duncan terhadap susut bobot buah salak dapat dilihat pada Gambar 1.

Waktu Penyimpanan

W0S0 W0S1 W0S2 W0S3 W1S0 W1S1 W1S2 W1S3 W2S0 W2S1 W2S2 W2S3

Gambar 1. Grafik rata-rata susut bobot salak

Gambar 1 menunjukkan bahwa buah salak gula pasir yang yang diberikan perlakuan minyak wijen dan minyak sereh mempunyai berat susut bobot lebih kecil daripada buah dengan tanpa perlakuan (kontrol). Selama penyimpanan sampai dengan hari ke-10 perlakuan dengan takaran minyak wijen 0% dan minyak sereh 0% (W0S0) merupakan perlakuan dengan susut bobot tertinggi dengan nilai rata-rata

sebesar 42,72% dan nilai tersebut berbeda nyata dengan seluruh perlakuan. Tingginya susut bobot pada buah perlakuan kontrol yang tidak diberi edible coating terjadi karena fungsi dari edible coating itu sendiri sebagai barrier untuk menghambat proses laju respirasi dan penguapan air (transpirasi) melalui kulit buah ke lingkungan penyimpanan yang menjadi faktor utama kehilangan berat pada buah (Arifiya et

al., 2015). Sedangkan nilai susut bobot terendah dari waktu kewaktu ditunjukkan oleh perlakuan dengan takaran minyak wijen 0,5% dan takaran minyak sereh 0,5% (W1S1) yaitu sebesar 24,81%, dimana nilai tersebut merupakan perlakuan dengan susut bobot terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nilai susut bobot yang terkecil pada perlakuan W1S1 (wijen 0,5%, dan sereh 0,5%) menunjukkan bahwa penggunaan bahan edible coating dari kombinasi minyak wijen dan minyak sereh pada permukaan kulit buah salak dapat menjadi penghambat karena menutup pori-pori pada kulit buah sehingga melambatkan jalannya pertukaran gas dan kehilangan air (transpirasi) selama proses penyimpanan (Sari et al., 2015).

Vitamin C

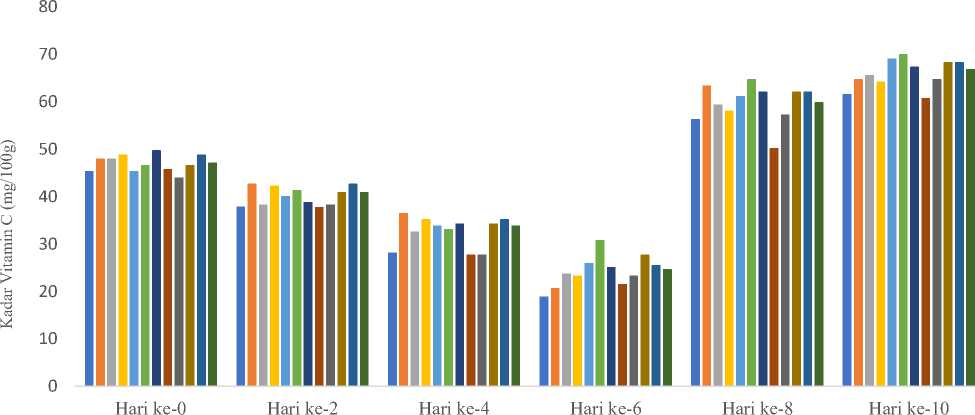

Tingkat kematangan dapat mempengaruhi jumlah vitamin C pada buah dan sayuran segar, Buah muda cenderung lebih tinggi mengandung vitamin C daripada buah yang sudah tua atau sudah melewati kematangan. Semakin masak buah maka semakin menurun vitamin C-nya (Juliani, 2017). Dari hasil uji sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi kedua faktor perlakuan minyak sereh dan minyak wijen tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar vitamin C salak gula pasir selama penyimpanan. Adapun hasil uji Duncan terhadap kadar vitamin C buah salak dapat dilihat pada Gambar 2.

Waktu Penyimpanan

-

■ W0S0 ■ W0S1 ■ W0S2 ■ W0S3 ■ W1S0 ■W1S1 ■ W1S2 ■W1S3 ■ W2S0 ■ W2S1 ■ W2S2 ■ W2S3

Gambar 2. Grafik rata-rata kadar vitamin C salak

Gambar 2 mendeskripsikan bahwa kadar vitamin C buah salak gula pasir selama proses penyimpanan mengambarkan pergerakan nilai yang rendah dan fluktuatif. Terjadinya penurunan dan kenaikan yang dapat dilihat dari ke-12 perlakuan termasuk perlakuan kontrol (W0S0) dengan nilai rata-rata pada sebesar 45,32 - 61,60 mg/100g. Penurunan vitamin C terjadi sampai hari ke-6, dan kemudian naik tajam sampai dengan hari ke-10 yang nilainya berbeda nyata. Pada penyimpanan hari ke-0 sampai dengan hari ke-6 penurunan kadar vitamin C tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan yang tidak diberi edible coating (W0S0) dengan nilai rata-rata sebesar 18,92 mg/100g. Penurunan kandungan vitamin C pada buah kontrol (tanpa perlakuan) dikarenakan intensitas udara yang masuk ke dalam jus buah sehingga terjadi peningkatan oksidasi yang berdampak menurunnya vitamin C (Tressler and Joslyn, 1961).

Pada penyimpanan hari ke-6 perlakuan dengan kombinasi wijen 0,5% dan minyak sereh 0,5% (W1S1) menunjukkan penurunan vitamin C terkecil yaitu sebesar 28,60 mg/100g. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Widaningrum et al., (2015) menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 0,4% minyak sereh sebagai coating merupakan perlakuan paling efektif dalam mempertahankan kadar vitamin C buah paprika merah, karena edile coating dapat menghambat penurunan mutu dari proses respirasi alami serta transpirasi. Adapun penurunan kadar vitamin C pada salak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kenaikan aktivitas enzim asam askorbatoksidase yang bertugas untuk melakukan perombakan vitamin C akibat lamanya penyimpanan (Cresna et al., 2014); kerusakan dinding sel, dan proses buah menjadi lewat masak (Wojdyla et al., 2008); penyimpanan pada temperatur

lebih dari 270 C (Zentimer, 2007); serta pola penyimpanan buah dan sayuran segar yang berpotensi memicu kelayuan dapat menurunkan vitamin C dengan cepat akibat dari proses respirasi (Trenggono et al., 1990).

Pada penyimpanan hari ke-8 sampai dengan hari ke-10 terjadi kenaikan vitamin C terhadap ke 12 perlakuan percobaan termasuk kontrol. Kenaikan kadar vitamin C tertinggi terjadi pada perlakuan (W1S1) dengan nilai rata-rata sebesar 69,96%. Sedangkan kenaikan kadar vitamin C terkecil justru ditunjukkan oleh perlakuan kontrol (W0S0) sebesar 61,60 mg/100g. Fenomena kenaikan kadar vitamin C dapat terjadi akibat kerusakan dari vitamin C itu sendiri. Adapaun faktor penyebab keruskan vitamin C yaitu kegiatan pembentukan senyawa kimia vitamin C dari glukosa dari dalam buah (Kartika, 2016). Dan kerusakan akibat terpapar sinar atau cahaya langsung saat persiapan sampel (Winarno, 1992).

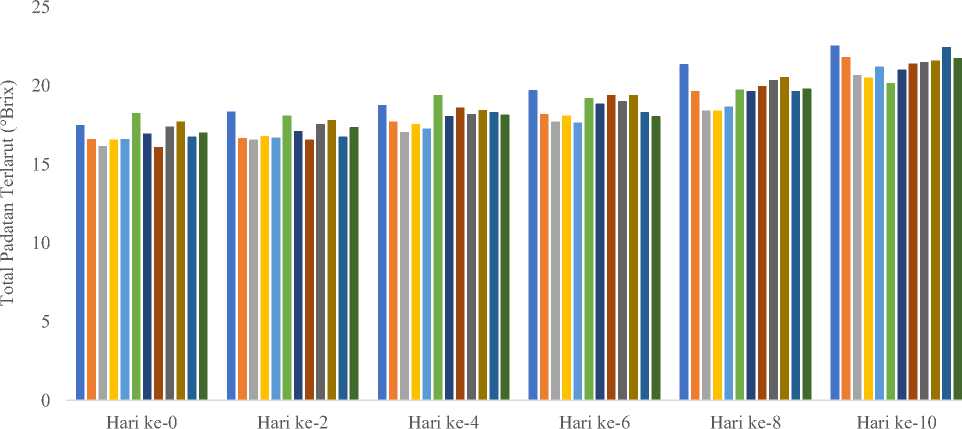

Total Padatan Terlarut (TPT)

TPT mengindikasikan adanya indikator bahan yang larut dalam suatu larutan. adapun komponen bahan yang terkandung dalam buah, dan dapat larut dalam air adalah fruktosa, glukosa, sukrosa, dan pektin (Farikha et al., 2013). kandungan sukrosa, glukosa, dan fruktosa merupakan kandungan terbanyak yang terdapat dalam buah salak segar (Hartanto & Budi Rahardjo, 2000). Dari hasil uji sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi kedua faktor perlakuan minyak sereh dan minyak wijen berpengaruh sangat

nyata terhadap nilai total padatan terlarut salak gula pasir. Adapun hasil uji Duncan terhadap susut bobot buah salak dapat dilihat pada Gambar 3.

Pada Gambar 3 menunjukkan semakin lama buah salak disimpan maka semakin naik pula kandungan nilai total padatan terlarut nya. Pada penyimpanan hari ke-0 sampai dengan hari ke-10 dapat dilihat kenaikan nilai total padatan terlarut walaupun tidak berbeda secara nyata. Pada hari ke-10 nilai total padatan terlarut tertinggi ditunjukkan oleh buah kontrol dengan nilai sebesar 22,55 (0Brix). tingginya nilai TPT pada buah kontrol disebabkan karena tidak diberi edible coating untuk melindungi kulit buah, serta meminimalkan proses laju respirasi dan transpirasi pada kulit buah. laju respirasi dan transpirasi yang tinggi dapat mempercepat pematangan buah. Dimana pada saat proses pematangan buah berlangsung dapat memicu terjadinya kenaikan kandungan gula, karena proses dari hidrolisis pati menjadi gula selama pematangan berlangsung (Mukerjee dan Prasad, 1972).

Nilai total padatan terlarut terendah ditunjukkan oleh perlakuan kombinasi dengan takaran minyak wijen 0,5% dan minyak sereh 0,5% (W1S1) yaitu sebesar 20,15 (0Brix). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian edible coating dengan konsentrasi sereh 0,5% dan wijen 0,5% berfungsi sebagai pelindung untuk menutup pori-pori kulit buah guna memperlambat laju pertukaran gas untuk menghambat proses penurunan mutu atau pematangan, dan kesegaran buah (Sari et al., 2015).

Waktu Penyimpanan

W0S0 W0S1 W0S2 W0S3 W1S0 W1S1 W1S2 W1S3 W2S0 W2S1 W2S2 W2S3

Gambar 3. Grafik rata-rata total padatan terlarut salak 95

Intensitas Kerusakan

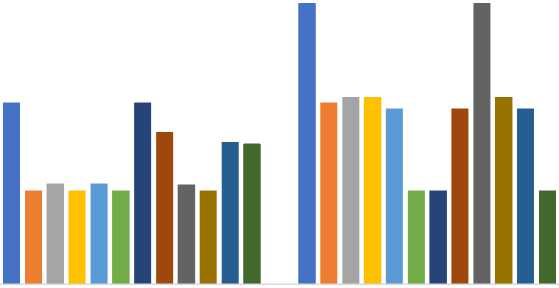

Dari hasil uji sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi kedua faktor perlakuan minyak sereh dan minyak wijen tidak berpengaruh nyata pada hari ke-6 terhadap intensitas kerusakan buah salak gula pasir selama penyimpanan. Sedangkan interaksi kedua

faktor perlakuan minyak sereh dan minyak wijen berpengaruh nyata pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-10 penyimpanan. Adapun hasil uji Duncan terhadap intensitas kerusakan buah salak bisa dilihat pada Gambar 4.

45

40

35

§

S U ^

75

∞

C Oj α

30

25

20

15

10

05 n Iiiiiiii

Hari ke-6

Hari ke-8

Hari ke-10

Waktu Penyimpanan

■ W0S0 ■ W0S1 ■ W0S2 ■ W0S3 ■W1S0 ■ W1S1 ■ W1S2 ■W1S3 ■ W2S0 ■ W2S1 ■ W2S2 ■ W2S3

Gambar 4. Grafik rata-rata intensitas kerusakan salak

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa perubahan intensitas kerusakan pada buah salak gula pasir semakin lama menunjukkan peningkatan yang besar setiap harinya. Pada penyimpanan hari ke-6 sampai dengan hari ke-10, terjadi kenaikan nilai persentase kerusakan pada semua perlakuan. Kerusakan buah salak pada perlakuan kontrol (W0S0) menunjukkan perubahan intensitas kerusakan yang lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya yang menggunakan edible coating. Perubahan intensitas kerusakan pada buah kontrol (tanpa perlakuan) yaitu sebesar 40,00%, dimana nilai tersebut berbeda nyata dengan seluruh perlakuan. Selain persentase kerusakan tertinggi pada buah kontrol, perlakuan minyak wijen 1% dan minyak sereh 0% (W2S0) juga memiliki persentase kerusakan tertinggi yang sama dengan perlakuan kontrol, yaitu sebesar 40,00%. Hal tersebut diduga terjadi karena lamanya proses saat melakukan pencelupan buah ke dalam larutan pelapis, yang mengakibatkan cairan bahan pelapis masuk ke dalam buah melalui pangkal buah. kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan kelembaban pada buah, terjadinya peningkatan kelembaban pada buah akan memudahkan pertumbuhan mikroba seperti jamur. Kontaminan mikroba dapat menjadi faktor utama penyebab utama kebusukan pada salak (Marlina et al., 2014).

Persentase kerusakan terendah dari mulai hari ke-6 sampai dengan hari ke-10, dapat dilihat bahwa

perlakuan dengan kombinasi perlakuan dengan takaran minyak wijen 0,5% dan minyak sereh 0,5% (W1S1) menunjukkan nilai persentase kerusakan sebesar 13,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan alami dari asam oleat, serta antioksidan dari minyak wijen dapat memperpanjang umur simpan pada buah dan sayuran, dimana antioksidan alami, dan kandungan asam oleat yang tinggi berfungsi untuk menghambat penurunan mutu (oksidatif), menjaga mutu dari cita rasa nya, dan meningkatkan umur simpan nya melewati batas normal (Delfian, 2010). Selain itu pelapisan menggunakan bahan minyak wijen murni dengan konsentrasi 0,5% pada bakso ikan lele dapat memperpanjang umur simpannya (Inats et al., 2020). Sedangkan kandungan sitronellal dari minyak sereh yang bersifat antimikroba dapat menghambat pertumbuhan jamur penyebab utama kebusukan pada buah (Bankole & Joda 2004).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan interaksi perlakuan minyak wijen dan minyak sereh sebagai bahan edible coating berpengaruh nyata terhadap parameter susut bobot, total padatan terlarut, dan intensitas kerusakan buah salak gula pasir, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap parameter vitamin C buah salak gula pasir selama penyimpanan. Kombinasi perlakuan dengan takaran minyak wijen 0,5% dan minyak sereh 0,5%

(W1S1) merupakan perlakuan dengan hasil karakteristik terbaik yang paling bisa diterima dengan nilai parameter susut bobot 24,81%, kadar vitamin C 28,60 mg/100g, total padatan terlarut 20,15 0Brix, dan intensitas kerusakan 13,33%.

DAFTAR PUSTAKA

Ajiningrum, P. S. 2019. kadar total pigmen klorofil tanaman Avicennia marina pa Adijaya, I. N., & Yasa, I. M. R. (2015). Pengaruh pupuk organik dan penjarangan buah terhadap produktivitas salak gula pasir. Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 18(2), 195–206.

Adiartayasa, W., Wijaya, I. N., Bagus, I. G. N., Adnyana, I. M. M., & Siadi, I. K. (2018). Pelatihan Pengendalian Penyakit Busuk Berair Pada Buah Salak Di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem (Vol. 17).

Apriyatna, D. (2014). Kombinasi Pelapis Gelatin Ikan dan Penyimpanan Dingin untuk Mempertahankan Mutu Buah Melon (Cucumis melo L.) Terolah Minimal. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Baldwin, E. A., Nisperos-Carriedo, M. O., & Baker, R. A. (1995). Edible Coatings for Lightly Processed Fruits and Vegetables. In 35 HORTSCIENCE (Vol. 30, Issue 1).

Bankole, S. A., & Joda, A. O. (2004). Effect of lemon grass (Cymbopogon citratus Stapf) powder and essential oil on mould deterioration and aflatoxin contamination of melon seeds

(Colocynthis citrullus L.). African Journal of Biotechnology, 3(1), 52–59.

http://www.academicjournals.org/AJB

Cresna, M. N. & R. (2014). Analisis Vitamin C Pada Buah Pepaya, Sirsak, Srikaya Dan Langsat Yang Tumbuh Di Kabupaten Donggala. Jurnal Akademika Kimia. 3(3), 121-128.

Delfian, R. (2010). Pelapisan Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) dan Adaptasi Suhu terhadap Perubahan Karakteristiknya selama Penyimpanan.

Dhyan, C., Sumarlan, S. H., & Susilo, B. (2014). Pengaruh pelapisan lilin lebah dan suhu penyimpanan terhadap kualitas buah jambu biji (Psidium guajava L.). Jurnal Bioproses

Komoditas Tropis, 2(1), 79–90.

Farikha, I. N., Anam, C., Widowati, E., Ilmu, J., Pangan, T., & Pertanian, F. (2013).

PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI BAHAN PENSTABIL ALAMI TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA SARI BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) SELAMA. Jurnal Teknosains Pangan, 2(1). www.ilmupangan.fp.uns.ac.id

Gurning, A. F. K. , U. I. M. S. , & Y. N. L. (2019). Pengaruh Pelapisan Emulsi Minyak Wijen dan Minyak Sereh terhadap Mutu dan Massa Simpan Buah Jeruk Siam (Citrus nobilis lour). Jurnal BETA, 7(2), 236–244.

https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JBETA .2019.v07.i02.p03

Inggas, M. A. N., Utama, I. M. S., & Arda, G. (2013). PENGARUH EMULSI MINYAK NABATI SEBAGAI BAHAN PELAPIS PADA BUAH TOMAT. Jurnal BETA (Biosistem Dan Teknik Pertanian), 1(2), 1–10.

Hartanto, R., & Budi Rahardjo, S. (2000). Model perubahan gula buah salak pondoh Salacca edulis REINW cultivar Pondoh) pada kondisi atmosfer termodifikasi. Agritech, 20(1), 10–13.

Hernandez-Munoz, P., Almenar, E., Del Valle, V., Velez, D., & Gavara, R. (2008). Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria× ananassa) quality during refrigerated storage. Food chemistry, 110(2), 428-435.

Inats, A., Dewi, N., & Purnamayati, L. (2020). Penghambatan Oksidasi Lemak Bakso Ikan Lele (Clarias batracus) Dengan Edible Coating Karagenan Yang Diperkaya Minyak Wijen. Inhibition Lipid Oxidation of Catfish (Clarias batracus) Fishball with Carrageenan Edible Coating-Sesame Oil Enrichment. In Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan (Vol. 2, Issue 1).

Juliani, N. K. 2017. Pengaruh Pemberian Uap Etanol dan Emulsi Lilin Lebah terhadap Mutu dan Masa Simpan Buah Salak Gulapasir (Salacca zalacca var. amboinensis). Jurnal BETA, 5(2), 59-67.

Kartika, R. (2016). Pengaruh penambahan Caco3 dan waktu penyimpanan terhadap kadar vitamin c pada proses penghambatan pematangan buah tomat (Lycopersicum esculentum Mill). Jurnal Kimia Mulawarman, 8(1).

Kremer, Fr. & Unterstenhofer, G. 1967. De l’ emploi de la metode de Townsend Heuberger dans l’interpretation de results d’essais phytosanitares. Pflanzenschutz Nachrichten, Bayer 4: 625–628.

Marlina, L., Purwanto, Y. A., & Ahmad, U. (2014). Aplikasi pelapisan kitosan dan lilin lebah untuk meningkatkan umur simpan salak pondoh. Jurnal Keteknikan Pertanian, 2(1).

Mukerjee, P. K., & Prasad, A. (1972). Post Harvest Physiology of Mango dalam Post Hatvest Physiology, Handling and Utilization of Tropical and Subtropical Fruits and Vegetables. ERB Pantastico.

Putra, B. S. (2011). Kajian pelapisan dan suhu penyimpanan untuk mencegah busuk buah pada salak pondoh (Salacca edulis reinw.).

Purnomo, C. (2017). Pengaruh Pektin dan Minyak Atsiri (Minyak Sereh) terhadap Karakteristik Edible Coating dan Aplikasi Edible Coating pada Buah Melon Potong (Cucumis melo L.) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 1–60.

Rachmawati, R., Defiani, M. R., & Suriani, N. L. (2009). Pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C pada cabai rawit putih (Capsicum frustescens). Jurnal

Biologi, 13(2), 36-40

Rai, I. N., Wiraatmaja, I. W., Semarajaya, C. G. A., Astawa, I. N. G., Sukewijaya, I. M., Mayadewi, N. A., & Wijana, G. (2015). Pelatihan

Penerapan Teknologi Irigasi Tetes Sederhana untuk Memproduksi Buah Salak Gula Pasir di Luar Musim. Jurnal Udayana Mengabdi, 14(1), 46–50.

Sabarisman, I., Suyatma, N. E., Ahmad, U., & Taqi, F. M. (2015). Aplikasi nanocoating berbasis pektin dan nanopartikel ZnO untuk mempertahankan kesegaran salak pondoh. Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality, 2(1), 50–56.

Sari, R. N., Novita, D. D., & Sugianti, C. (2015). Pengaruh konsentrasi tepung karagenan dan gliserol sebagai edible coating terhadap perubahan mutu buah stroberi (Fragaria x ananassa) selama penyimpanan. Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 4(4), 305–314.

Simić, A., Soković, M. D., Ristić, M., Grujić‐

Jovanović, S., Vukojević, J., & Marin, P. D. (2004). The chemical composition of some Lauraceae essential oils and their antifungal activities. Phytotherapy Research: An

International Journal Devoted to

Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 18(9), 713-717.

Sumantra, I. K, Labek, I. N., & Pura, S. (2015). Pembuahan Salak Gula Pasir Di Luar Musim Berkualitas Standar Salak Indonesia. Jurnal Bakti Saraswati, 04(01)

Suter IK. 1988. Telaah Sifat Buah Salak di Bali sebagai Dasar Pembinaan Mutu Hasil [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Trenggono, Z. Noor, D. Wibowo, M. Gardjito, M. Astuti,. 1990. Kimia, NutrisiPangan.Pusat Antar Universitas Pangan danGizi UGM. Yogyakarta.

Tressler, K. A. and M. A. Joslyn. 1961. Fruit and Vegetables Juice Processing and Technology. The Avi Publishing Co. lnc. Westport, Connecticut.

Trisnawati, W., & Jln, B. P. T. P. B. B. (2004). Pengaruh penggunaan kemasan dan Lama penyimpanan terhadap mutu buah salak bali. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 7(01), 76-82.

Widaningrum, Miskiyah, & Winarti, C. (2015). Edible Coating Berbasis Pati Sagu Dengan Penambahan Antimikroba Minyak Sereh Pada Paprika: PREFERENSI KONSUMEN DAN MUTU VITAMIN C Edible Coating Based on Sago Starch with Antimicrobe Addition of Lemongrass Oil on Red Bell Pepper: Consumer’s Acceptability and Quality of Vitamin C. In AGRITECH (Vol. 35, Issue 1).

Winarno, F.G. 1992. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Wojdyla, T., Poberezny, J. dan Rogozinska, I. (2008). Changes of vitamin C content in selected fruits and vegetables supplied for sale in the autumnwinter period. EJPAU 11(2): 11.

Zentimer, S. 2007. Pengaruh Konsentrasi Natrium Benzoat dan Lama Penyimpanan terhadap Mutu Minuman Sari Buah Sirsak (Annona muricata L) Berkarbonasi. Skripsi. Fakultas Pertanian. USU. Sumatra Utara.

98

Discussion and feedback