Analisis Dinamika Suhu pada Proses Pengomposan Jerami dicampur Kotoran Ayam dengan Perlakuan Kadar Air

on

JURNAL BETA (BIOSISTEM DAN TEKNIK PERTANIAN) Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana http://ojs.unud.ac.id/index.php/beta

Volume 6, Nomor 1, Maret, 2018

Analisis Dinamika Suhu pada Proses Pengomposan Jerami dicampur Kotoran Ayam dengan Perlakuan Kadar Air

Analysis of Temperature Dynamic on Composting Process of Rice Straw Mixed Chicken Manure with Moisture Content Treatment

Kadek Ardhi Krisnawan, I Wayan Tika, Ida Ayu Gede Bintang Madrini

Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Unud

Email: ardhikrisna45@gmail.com

Abstrak

Kadar air merupakan salah satu faktor penting dalam proses pengomposan jerami yang dicampur dengan kotoran ayam. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dinamika suhu pada proses pengomposan bahan baku kompos dengan perlakuan kadar air 2) dan mengetahui kadar air campuran bahan baku kompos yang menghasilkan kualitas kompos terbaik. Penelitian ini menggunakan perlakuan kadar air dengan persentase: 30±2% (P1), 40±2% (P2), 50±2% (P3), 60±2% (P4), dan 70±2% (P5). Perbandingan komposisi jerami dan kotoran ayam yaitu 3:4. Parameter yang diukur selama proses pengomposan adalah suhu, pH, dan rendemen. Sedangkan parameter untuk kualitas kompos yaitu pH, kadar air akhir, kadar bahan organik, karbon, nitrogen, dan C/N rasio. Secara umum, suhu selama proses pengomposan untuk setiap perlakuan cenderung seragam dengan suhu maksimal berkisar antara 49,4 - 49,6oC, kecuali pada perlakuan P1 yang memiliki suhu maksimal 34,8oC. P4 dengan kadar air campuran bahan kompos 60±2% adalah perlakuan terbaik dengan C/N rasio 15,68 dan kualitas kompos yang dihasilkan sesuai kriteria SNI 19-7030-2004, yaitu memiliki warna cokelat kehitaman, tekstur remah, mempunyai bau seperti tanah, dengan kadar air akhir 35,55%, pH 7,2, serta kandungan bahan organik 56,50%.

Kata kunci: kadar air, jerami, kotoran ayam, proses pengomposan, dinamika suhu

Abstract

The moisture content is an important factor in composting process of rice straw with chicken manure. This research aimed to 1) determine the temperature dynamics in the composting process of compost raw materials with moisture content treatment 2) and to determine moisture content of raw compost material that produced the best compost quality. This research used moisture content treatment with percentage: 30±2% (P1), 40±2% (P2), 50±2% (P3), 60±2% (P4), dan 70±2% (P5). The composition of straw and chicken manure was 3:4. The parameters measured during the composting process were temperature, pH, and decreasing ratio. While the parameters for compost quality were pH, final moisture content, volatile solid, carbon, nitrogen, and C/N ratio. In general, the temperature dynamics for each treatment were uniform with a maximum temperature range from 49.4 – 49.6oC, except for treatment P1 which has a maximum temperature 34.8oC. P4 which has moisture content of compost materials 60 ± 2% was the best treatment with C/N ratio 15,68 and compost produced met to the compost quality based on SNI 19-7030-2004, which has a blackish brown color, crumb texture, has a smell like soil with final moisture content 35.55%, pH 7.2, and volatile solid 56.50%.

Keywords: moisture content, rice straw, chicken manure, composting process, temperature dynamic

PENDAHULUAN

Kompos merupakan jenis pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan organik yang telah mengalami dekomposisi oleh mikroorgansime pengurai yang berfungsi sebagai penyuplai unsur hara tanah (Sutanto, 2002). Bahan organik yang dapat digunakan sebagai kompos dapat berasal dari limbah hasil pertanian. Salah satu limbah hasil pertanian yang potensial dijadikan sebagai kompos adalah jerami padi. Kabupaten Tabanan sebagai lumbung beras Bali mempunyai jumlah jerami padi yang potensial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada tahun 2016 luas lahan sawah di Tabanan sekitar 21.642 hektar.

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, sisa panen jerami khususnya padi varietas unggul dapat mencapai 25 ton/ha (Budiarta, 2016). Dengan luas lahan sawah di Tabanan yang mencapai 21.642 hektar, jumlah jerami padi yang dihasilkan mencapai 541.050 ton. Potensi jerami padi yang melimpah tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani dan cenderung dibakar langsung di lahan. Pemanfaatan secara maksimal limbah jerami padi menjadi kompos dapat digunakan untuk meningkatkan unsur hara tanah serta dapat mengurangi biaya produksi petani dalam pembelian pupuk, terutama pupuk organik yang berguna dalam meningkatkan kandungan bahan organik tanah (BOT) pada lahan sawah.

Jerami padi mempunyai kandungan 35,65% selulosa, 6,55% lignin, serta rasio C/N yang tinggi (Ekawati, 2003). Hal tersebut menyebabkan jerami padi sulit diuraikan oleh mikroorganisme pengurai sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk didekomposisi. Berdasarkan hasil penelitian Budiarta (2016) tentang proses pengomposan jerami padi tanpa penambahan bahan organik lain memerlukan waktu pengomposan selama 84 hari dengan rasio C/N yang dihasilkan yaitu 20,66. Penambahan bahan organik lain seperti kotoran ayam yang memiliki kandungan nitrogen tinggi dapat digunakan untuk menghasilkan kompos dengan waktu yang lebih cepat dan mampu menurunkan rasio C/N kompos, serta menambah kandungan hara pada kompos. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Atmaja (2016) yang menyatakan bahwa proses pengomposan jerami padi dicampur kotoran ayam menghasilkan kompos dengan waktu 63 hari dan rasio C/N 16,16.

Dalam proses pengomposan jerami padi yang dicampur kotoran ayam, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, selain faktor komposisi bahan baku dan rasio C/N, yaitu suhu serta kadar air. Suhu merupakan indikator yang menunjukkan aktivitas mikroorganisme pengurai selama proses pengomposan, sedangkan kadar air berfungsi dalam metabolisme mikroorganisme pengurai yang terlibat dalam proses dekomposisi bahan organik kompos (Isroi, 2008). Berdasarkan uraian tersebut, maka

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dinamika suhu pada proses pengomposan bahan baku kompos jerami dicampur kotoran ayam pada kadar air yang berbeda serta mengetahui kadar air campuran bahan baku kompos yang menghasilkan kualitas kompos terbaik sesuai SNI 19-7030-2004.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Proses pengomposan dilaksanakan di Subak Sigaran, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Uji analisis kualitas kompos dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2017.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerami varietas unggul (Ciherang) dan kotoran ayam petelur. Bahan tambahan lainnya yang digunakan adalah air, molase, dekomposer, dan bahan untuk uji kualitas kompos berupa larutan kimia yang digunakan untuk uji kadar C-organik dan N-total. Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya termometer, pH meter, moisture meter, sekop, ember, sarung tangan, garu, karung, tali raffia, plastik UV, sprayer, timbangan gantung dan pisau besar.

Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dimana perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah pemberian kadar air dengan persentase yang berbeda pada setiap perlakuan. yaitu : P1 (kadar air 30±2%), P2 (kadar air 40±2%), P3 (kadar air 50±2%), P4 (kadar air 60±2%), dan P5 (kadar air 70±2%). Komposisi jerami dan kotoran ayam pada semua perlakuan didasarkan pada penelitian Atmaja (2016), dimana campuran terbaik untuk kompos dengan bahan baku jerami dan kotoran ayam adalah dengan perbandingan 3:4 berdasarkan basis berat (campuran bahan 15 kg jerami + 20 kg kotoran ayam) dengan berat total pada semua tumpukan kompos 35 kg. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga diperoleh 25 unit percobaan.

Proses Pengomposan

Proses pengumpulan bahan baku kompos dimulai dengan mengumpulkan jerami padi varietas unggul yang didapat dari hasil panen petani di Subak Sigaran, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jerami yang telah terkumpul selanjutnya dipotong menggunakan pisau besar dengan ukuran 10±1 cm. Bahan baku lainnya yang dikumpulkan adalah kotoran ayam petelur (ayam ras) yang didapat dari peternakan ayam petelur yang ada di sekitaran Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Setelah semua bahan baku siap, selanjutnya jerami dicampur dengan kotoran ayam dengan perbandingan komposisi seperti pada rancangan percobaan. Bahan kompos yang telah tercampur selanjutnya ditumpuk menyerupai kerucut. Setiap tumpukan kompos diberikan larutan dekomposer merk BEKA untuk mempercepat proses pengomposan serta diberikan tambahan air dengan kadar yang sesuai perlakuan. Persentase pemberian air pada tumpukan kompos disesuaikan dengan kadar air awal campuran bahan kompos serta kadar air untuk masing-masing perlakuan. Tumpukan bahan kompos kemudian ditutup dengan plastik UV untuk menjaga suhu kompos dan melindungi dari faktor gangguan luar selama proses pengomposan berlangsung. Metode pengomposan yang digunakan adalah metode windrow secara aerob. Pembalikan kompos dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan tujuan untuk menjaga pasokan oksigen (aerasi) serta mencegah timbulnya bau busuk pada tumpukan kompos.

Variabel yang Diamati

Variabel suhu dan pH tumpukan bahan kompos diamati setiap satu hari sekali menggunakan alat termometer dan pH meter. Pengukuran suhu dan pH dilakukan dengan cara menancapkan ujung batang sensor alat tepat di tengah tumpukan kompos. Indikator untuk menentukan kematangan kompos yaitu: suhu tumpukan bahan kompos turun mendekati suhu lingkungan, mempunyai warna cokelat kehitaman menyerupai tanah dengan tekstur remah/gembur. Rendemen merupakan persentase kompos yang diperoleh dari proses pengomposan. Rendemen kompos dihitung menggunakan persamaan : R = -x100%, Keterangan : R = i Ba

rendemen, Bk = berat kompos yang dihasilkan (kg), Ba = berat campuran bahan baku kompos perlakuan (kg)

Uji Kualitas Kompos dan Uji Statistik

Setelah proses pengomposan berakhir, dilakukan uji kualitas kompos yaitu uji pH akhir kompos dengan pH meter, uji kadar air akhir kompos (%) dan uji kandungan bahan organik kompos (%) dengan metode Gravimetri, uji kadar C-organik (%) dengan metode Walkey dan Black, uji kadar N-total (%) dengan metode Kjeldhal, serta menghitung C/N rasio kompos tersebut. Selanjutnya data hasil pengamatan di lapangan serta data hasil uji kualitas kompos dianalisis secara statistik menggunakan uji ANOVA dan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diamati dengan bantuan software SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter pada Proses Pengomposan

Suhu

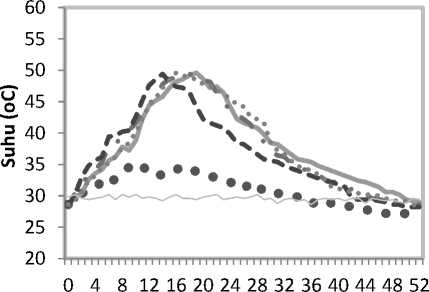

Perubahan suhu untuk semua perlakuan selama proses pengomposan disajikan pada Gambar 1. Pada awal proses pengomposan tumpukan bahan kompos mengalami proses aklimasi, yaitu proses penyesuaian suhu bahan kompos, dimana aktivitas mikroorganisme yang berfungsi merombak campuran bahan kompos melakukan adaptasi dengan kondisi mesofilik (Madrini, 2016). Suhu tumpukan bahan kompos pada semua perlakuan mulai mengalami peningkatan pada hari ke-3, hal tersebut menunjukkan bahwa proses perombakan campuran bahan kompos oleh mikroorganisme pengurai mulai aktif. Saat umur tumpukan bahan kompos memasuki hari ke-10, proses pengomposan mulai memasuki fase termofilik yang ditandai dengan peningkatan suhu yang signifikan mencapai >40oC.

Waktu Pengomposan (Hari)

P1

P3

P5

P2

P4

Lingkungan

Gambar 1. Dinamika suhu selama proses pengomposan

Pada Gambar 1 terlihat bahwa seluruh perlakuan mencapai fase termofilik pada rentang suhu 40-49,6oC, kecuali pada perlakuan P1 (kadar air 30±2%), dimana suhu yang dicapai <40oC (suhu minimal untuk fase termofilik) yaitu sebesar 34,8oC. Hal tersebut menyebabkan proses pengomposan pada perlakuan P1 tidak berjalan optimal dan terhenti pada fase mesofilik sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir selama proses pengomposan, yaitu secara visual belum menjadi kompos dan hanya menghasilkan seresah. Menurut Djuarnani (2005), kandungan kadar air tumpukan bahan kompos adalah minimal 40%, sebagai syarat awal berhasilnya proses pengomposan yang ditandai dengan kenaikan suhu mencapai 40-60oC. Keempat perlakuan lainnya (P2, P3, P4, dan P5) setelah mengalami fase termofilik, selanjutnya mulai memasuki fase pematangan kompos pada hari

ke-20, dimana suhu tumpukan kompos mulai mengalami penurunan sampai mendekati suhu lingkungan. Perlakuan P4 mengalami penurunan suhu yang paling cepat mendekati suhu lingkungan yaitu sebesar 29,6oC pada hari ke-42 yang diikuti oleh tiga perlakuan lainnya. Suhu perlakuan P2, P3, dan P5 mengalami penurunan mendekati suhu lingkungan berturut-turut pada hari ke-52, 45, dan 48.

Tabel 1

Nilai suhu rata-rata selama proses pengomposan

Perlakuan Suhu Rata-rata (oC)

|

P1 |

30,77 a |

|

P2 |

37,76 b |

|

P3 |

37,49 b |

|

P4 |

36,53 b |

|

P5 |

37,45 b |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-

rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Berdasarkan hasil uji BNT pada data pengukuran suhu kompos seperti disajikan pada Tabel 1 didapatkan hasil bahwa antara perlakuan P1 dengan keempat perlakuan lainnya (P2, P3, P4, P5)

menunjukkan nilai yang berbeda nyata, sedangkan antara perlakuan P2, P3, P4, dan P5 tidak

menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Perbedaan perubahan suhu pada perlakuan P1 disebabkan karena proses pengomposan yang tidak berjalan optimal akibat kandungan kadar air tumpukan kompos P1 <40%, yang merupakan syarat minimal proses pengomposan berjalan optimal (Djuarnani, 2005). Hal tersebut menyebabkan aktivitas mikroorganisme pengurai terhenti akibat kekurangan air sehingga berpengaruh pada suhu selama proses pengomposan, yaitu suhu yang dicapai <40oC.

Sedangkan suhu maksimal antara P2, P3, P4, dan P5 nilainya tidak berbeda jauh yaitu hanya berkisar 49,4-49,6oC. Selisih suhu kompos yang tidak begitu signifikan disebabkan oleh penggunaan jenis bahan dan komposisi bahan yang sama, yaitu jerami padi varietas unggul dicampur kotoran ayam, dimana antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya hanya dibedakan komposisi kadar air pada tumpukan kompos. Menurut Harahap (2010), proses pengomposan bahan organik seperti jerami padi yang mempunyai rasio C/N tinggi suhunya tidak dapat melebihi 52oC.

Derajat Keasaman (pH)

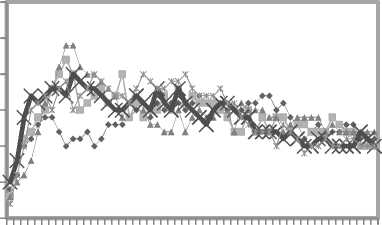

Hasil pengukuran pH selama proses pengomposan disajikan pada Gambar 2.

9.0

8.5

8.0

X q- 7.5

7.0

6.5

6.0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Waktu Pengomposan (Hari)

—♦— P1 —■— P2 -A- P3

P4 P5

Gambar 2. pH selama proses pengomposan

Pada awal proses pengomposan, nilai pH berkisar 6,2 - 6,4, hal tersebut menunjukkan kondisi bahan organik yang dikomposkan dalam keadaan asam, akibat aktivitas mikroorganisme pengurai yang menyebabkan terbentuknya asam-asam organik. Selanjutnya nilai pH kompos terus mengalami peningkatan akibat aktivitas mikroorganisme pengurai yang mendekomposisikan nitrogen dalam bahan kompos menjadi amonia, sehingga menyebabkan kondisi basa. Pada akhir proses pengomposan, nilai pH untuk semua perlakuan mengalami penurunan mendekati kondisi netral dengan kisaran 7,0 – 7,2. Penurunan nilai pH pada akhir proses pengomposan menandakan dekomposisi nitrogen sudah berkurang.

Berdasarkan hasil analisis uji BNT pada data perubahan derajat keasaman (pH) bahan kompos seperti yang disajikan pada Tabel 2 didapatkan hasil bahwa dari seluruh perlakuan tidak menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Kelima perlakuan dengan kadar air yang berbeda tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap derajat keasaman (pH) bahan organik selama proses pengomposan.

Tabel 2

Nilai pH rata-rata selama proses pengomposan

Perlakuan pH Rata-rata

P1

P2

P3

P4

P5

7,33 a

7,43 a

7,43 a

7,40 a

7,44 a

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Menurut Kusuma (2012), derajat keasaman (pH) selama proses pengomposan tidak dipengaruhi oleh kadar air, tetapi dipengaruhi kandungan nitrogen bahan organik kompos hasil sintesis protein oleh mikroorganisme pengurai. Derajat keasaman (pH) bahan organik selama proses pengomposan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan komposisi kimia organik.

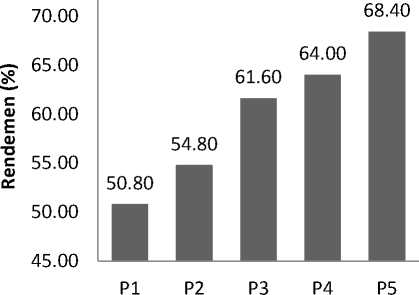

Rendemen Kompos

Campuran bahan organik setelah melewati tahap pematangan kompos akan mengalami penyusutan berat dari berat awal sebelum menjadi kompos, selanjutnya berat kompos tersebut dihitung untuk mengetahui persentase kompos yang dihasilkan (rendemen). Nilai rendemen yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah kompos yang dihasilkan semakin banyak. Hasil pengukuran rendemen untuk semua perlakuan disajikan pada Gambar 3.

75.00

Perlakuan

Gambar 3. Grafik rendemen kompos

Berdasarkan hasil uji BNT pada data pengukuran rendemen kompos didapatkan hasil bahwa perlakuan P1, P2, P3, P4, dan P5 menunjukkan nilai yang berbeda nyata seperti disajikan pada Tabel 4. Perbedaan kadar air pada masing-masing perlakuan berpengaruh terhadap rendemen yang dihasilkan. Apabila diurutkan, perlakuan P1 dengan kadar air paling rendah menghasilkan rendemen paling sedikit, sedangkan nilai rendemen tertinggi diperoleh perlakuan P5 dengan kadar air paling tinggi.

Tabel 3

Nilai rendemen rata-rata kompos

|

Perlakuan |

Berat akhir (kg) |

Rendemen (%) |

|

P1 |

17,8 |

50,80 a |

|

P2 |

19,2 |

54,80 b |

|

P3 |

21,6 |

61,60 c |

|

P4 |

22,4 |

64,00 d |

|

P5 |

24,0 |

68,40 e |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Proses pengomposan bahan organik menyebabkan penyusutan berat kompos menjadi 50-70% dari berat awal bahan organik sebelum dikomposkan. Penyusutan berat kompos tersebut terjadi karena adanya penurunan kadar air serta proses dekomposisi bahan organik kompos oleh mikroorganisme pengurai selama proses pengomposan (Yuwono, 2006).

Parameter Kualitas Kompos

Pada penelitian ini, SNI 19-7030-2004 digunakan sebagai acuan kualitas kompos hasil penelitian. Adapun parameter uji kualitas kompos meliputi pH, kadar air, C-organik, N-total, C/N rasio, dan kadar bahan organik.

Derajat Keasaman (pH)

Hasil uji kualitas kompos untuk parameter pH menunjukkan bahwa semua perlakuan mempunyai nilai pH berkisar 7,2 – 7,3 seperti disajikan pada Tabel 5, sehingga secara umum kelima perlakuan memiliki nilai pH yang sesuai SNI 19-7030-2004. Berdasarkan hasil uji BNT pada data pH kompos didapatkan hasil bahwa antara kelima perlakuan tidak menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kadar air awal pada setiap perlakuan tidak berpengaruh terhadap nilai pH kompos yang dihasilkan. Menurut Kusuma (2012), derajat keasaman (pH) tidak dipengaruhi oleh kadar air, tetapi dipengaruhi kandungan nitrogen bahan organik kompos hasil sintesis protein oleh mikroorganisme pengurai.

Tabel 4

Nilai pH rata-rata kompos

|

Perlakuan |

pH |

Standar SNI |

|

P1 |

7,30 a | |

|

P2 |

7,28 a | |

|

P3 |

7,22 a |

6,80 – 7,49 |

|

P4 |

7,20 a | |

|

P5 |

7,24 a |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-

rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Kadar Air

Hasil uji kualitas kompos untuk parameter kadar air didapatkan hasil bahwa setiap perlakuan mempunyai kadar air yang berbeda seperti disajikan pada Tabel 6. Kadar air akhir untuk semua perlakuan berkisar antara 21,72 – 37,70%.

Tabel 5

Nilai kadar air akhir rata-rata kompos

|

Perlakuan |

Kadar Air (%) |

Standar SNI |

|

P1 |

21,72 a | |

|

P2 |

29,25 b | |

|

P3 |

33,74 c |

<50% |

|

P4 |

35,55 d | |

|

P5 |

37,70 e |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-

rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Berdasarkan hasil uji BNT pada data kadar air akhir kompos, didapatkan hasil bahwa kelima perlakuan menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kadar air untuk setiap perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar air akhir kompos. Perlakuan P1 mempunyai kadar air akhir terendah yaitu 21,72%, sedangkan perlakuan P5 memiliki kadar air akhir tertinggi sebesar 37,70%. Secara umum, kelima perlakuan mempunyai kadar air akhir yang sesuai SNI 19-7030-2004, yaitu <50%.

C-organik

Hasil pengujian kandungan C-organik kompos yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa semua perlakuan mempunyai nilai rata-rata C-organik berkisar antara 20,39 – 29,09%, sehingga secara umum kelima perlakuan memiliki kandungan C-organik yang sesuai SNI 19-7030-2004.

Hasil uji BNT terhadap data pengukuran kandungan C-organik kompos, didapatkan hasil bahwa antara perlakuan P1 dengan empat perlakuan lainnya (P2, P3, P4, P5) menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Perlakuan P1 dengan kadar air 30% mengalami proses dekomposisi yang kurang optimal sampai memasuki hari ke-52 karena aktivitas mikroorganisme pengurai terhenti akibat kurangnya kandungan air pada tumpukan bahan kompos. Menurut Kusuma (2012), apabila kadar air selama proses pengomposan dibawah 40%, maka dapat mengakibatkan berkurangnya populasi mikroorganisme pengurai sehingga proses pengomposan menjadi terhambat. Hal tersebut menyebabkan proses penguraian bahan organik kompos yang didalamnya terdapat unsur karbon dan nitrogen, menjadi tidak sempurna.

Tabel 6

Nilai C-organik rata-rata kompos

|

Perlakuan |

C-organik (%) |

Standar SNI |

|

P1 |

29,09 b | |

|

P2 |

20,39 a | |

|

P3 |

20,93 a |

9,8-32 |

|

P4 |

21,25 a | |

|

P5 |

21,28 a |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-

rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Menurut Pratiwi (2013), selama proses pengomposan akan terjadi pelepasan karbon dioksida karena adanya aktivitas mikroorganisme pengurai yang menggunakan unsur karbon sebagai sumber energi untuk mengurai bahan organik, sehingga berpengaruh terhadap kadar C-organik kompos yang dihasilkan. Apabila aktivitas mikroorganisme pengurai terhenti, maka proses perombakan senyawa karbon selama proses pengomposan menjadi tidak optimal, sehingga menyebabkan kandungan C-organik kompos yang dihasilkan menjadi tinggi.

N-total

Hasil pengujian kandungan N-total kompos yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa semua perlakuan mempunyai nilai rata-rata N-total berkisar antara 1,27 – 1,37%, sehingga secara umum kelima perlakuan memiliki kandungan N-total yang sesuai SNI 19-7030-2004.

Hasil uji statistik menggunakan analisis BNT didapat hasil bahwa semua perlakuan menunjukkan nilai tidak berbeda nyata. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan perbedaan kada air untuk setiap perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar N-total kompos yang dihasilkan. Kotoran ayam sebagai bahan organik yang mengandung nitrogen tinggi, diberikan komposisi yang sama untuk semua perlakuan sehingga kadar N-total yang dihasilkan cenderung seragam antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusuma (2012), bahwa kadar nitrogen dipengaruhi oleh kondisi bahan baku kompos.

Tabel 7

Nilai N-total rata-rata kompos

|

Perlakuan |

N-total (%) |

Standar SNI |

|

P1 |

1,37 a | |

|

P2 |

1,30 a | |

|

P3 |

1,31 a |

>0,40 |

|

P4 |

1,34 a | |

|

P5 |

1,27 a |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

C/N Rasio

Hasil pengukuran C/N rasio yang disajikan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa dari kelima perlakuan terdapat empat perlakuan yang memenuhi standar kualitas kompos SNI dengan C/N rasio berkisar antara 15,68 - 17,05, yaitu perlakuan P2, P3, P4, dan P5. Sedangkan satu perlakuan lainnya yaitu P1 yang mehasilkan seresah selama proses pengomposan mempunyai C/N rasio yang masih tinggi (21,33) sehingga belum memenuhi SNI 19-7030-2004, dimana standar C/N rasio yang sesuai berkisar antara 10-20.

Tabel 8

Nilai C/N rasio rata-rata kompos

|

Perlakuan |

C/N rasio (%) |

Standar SNI |

|

P1 |

21,33 b | |

|

P2 |

16,28 a | |

|

P3 |

16,58 a |

10-20 |

|

P4 |

15,68 a | |

|

P5 |

17,05 a |

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata-

rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Hasil uji BNT terhadap data pengukuran kandungan C-organik kompos seperti pada Tabel 9, didapatkan hasil bahwa antara perlakuan P1 dengan empat perlakuan lainnya (P2, P3, P4, P5) menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Seperti yang telah dibahas pada Gambar 7, kandungan C-organik yang tinggi pada perlakuan P1 akibat proses dekomposisi yang kurang optimal menyebabkan C/N rasio dari kompos yang dihasilkan tinggi.

Menurut Pane (2014), selama proses pengomposan akan terjadi perubahan C/N rasio dikarenakan unsur karbon dan nitrogen yang tekandung dalam bahan organik kompos telah terurai. Unsur karbon (C) digunakan oleh mikroorganisme pengurai sebagai sumber energi, sedangkan unsur nitrogen (N) digunakan sebagai sumber untuk membangun struktur sel tubuhnya. Adanya aktivitas mikroorganisme pengurai yang menggunakan unsur karbon dan nitrogen selama proses dekomposisi menyebabkan C/N rasio kompos semakin menurun.

Kadar Bahan Organik

Hasil pengukuran kandungan bahan organik kompos yang disajikan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa semua perlakuan mempunyai nilai rata-rata kadar

bahan organik berkisar antara 55,93-57,66%, sehingga secara umum kelima perlakuan mempunyai kadar bahan organik yang sesuai SNI 19-7030-2004. Perlakuan P1 mempunyai kadar bahan organik tertinggi yaitu sebesar 57,66%, sedangkan perlakuan P3 mempunyai nilai kadar bahan organik paling rendah, yaitu sebesar 55,93%. Tingginya kandungan bahan organik pada perlakuan P1 disebabkan karena proses dekomposisi yang kurang sempurna akibat sebaran suhu yang rendah dan tidak mampu mencapai fase termofilik sehingga mikroorganisme tidak mampu menguraikan bahan organik kompos secara optimal.

Tabel 9

Nilai kadar bahan organik rata-rata kompos

|

Perlakuan |

Kadar Bahan Organik (%) |

Standar SNI |

|

P1 |

57,66 a | |

|

P2 |

56,49 a | |

|

P3 |

55,93 a |

27 - 58% |

|

P4 |

56,50 a | |

|

P5 |

56,24 a | |

|

Keterangan : Huruf yang sama di belakang nilai rata- | ||

rata menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata (p>0,05)

Hasil uji statistik menggunakan analisis BNT didapat hasil bahwa kelima perlakuan menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata. Dapat disimpulkan bahwa pemberian kadar air yang berbeda pada setiap perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar bahan organik kompos. Komposisi bahan baku jerami dan kotoran ayam yang sama untuk semua perlakuan tidak berpengaruh terhadap kandungan bahan organik kompos yang dihasilkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Suhu selama proses pengomposan untuk semua perlakuan cenderung seragam, kecuali pada perlakuan P1 (kadar air 30 ± 2%.). Suhu maksimal yang dicapai oleh keempat perlakuan (P2, P3, P4, P5) berkisar antara 49,4 - 49,6oC dengan suhu akhir mencapai 29,0 - 29,6oC. Perlakuan P1 mempunyai perubahan suhu yang berbeda dibandingkan keempat perlakuan lainnya, dimana suhu maksimal yang dicapai sebesar 34,8oC. Hal tersebut disebabkan selama proses pengomposan tidak mampu mencapai fase termofilik dan fase pematangan kompos sehingga secara visual hasil akhir yang diperoleh tidak berupa kompos, tetapi hanya menghasilkan seresah. Perlakuan P4 (kadar air 60±2%) merupakan perlakuan terbaik dengan C/N rasio 15,68 dan

kualitas kompos yang dihasilkan sesuai SNI 19-70302004, yaitu memiliki warna cokelat kehitaman, tekstur remah, mempunyai bau seperti tanah, dengan kadar air akhir 35,55%, pH 7,2, serta kandungan bahan organik 56,50%.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah dalam proses pembuatan kompos sebaiknya menggunakan kadar air 60±2%, dengan kondisi faktor lain seperti komposisi bahan baku, C/N rasio, suhu, serta pH bahan kompos tetap optimal sehingga proses pengomposan dapat memerlukan waktu yang lebih singkat serta kualitas kompos yang dihasilkan sesuai SNI.

Daftar Pustaka

Anonim. 2004. Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik. SNI 19-7030-2004. http://ciptakarya.pu.go.id. Diakses tanggal: 28 Maret 2017.

Anonim. 2016. Luas Lahan (Hektar) Per Kabupaten/Kota Menurut Penggunaannya Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.https://www.bps.go.id/linkTableDina mis/view/id/895. Diakses tanggal 28 Maret 2017.

Atmaja, I K. M., Tika, I. W., Wijaya, I. M. A. S. 2016. Pengaruh Perbandingan Komposisi Bahan Baku terhadap Kualitas Kompos dan Lama Waktu Pengomposan. Jurnal BETA (Biosistem dan Teknik Pertanian). 5(1), 111-119.

Budiarta, I. W., Sumiyati, Setiyo, Y. 2016. Pengaruh Saluran Aerasi pada Pengomposan Berbahan Baku Jerami. Jurnal BETA (Biosistem dan Teknik Pertanian), 5(1), 68-75.

Djuarnani, N. 2005. Cara Cepat Membuat Kompos. AgroMedia, Jakarta.

Ekawati. 2003. Kandungan Bahan Organik Jerami Padi. http://agroteknologi.web.id. Diakses tanggal 30 Maret 2017.

Harahap, Darwin. 2010. Laju Dekomposisi secara Aerobik dan Kualitas Kompos dari Berbagai Residu Tanaman dengan Penambahan Berbagai Dekomposer. Tesis. Tidak dipublikasikan. Fakultas Pertanian

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Isroi. 2008. Kompos: Cara Mudah, Murah, dan Cepat Menghasilkan Kompos. Andi Offset, Yogyakarta.

Kusuma. 2012. Pengaruh Variasi Kadar Air Terhadap Laju Dekomposisi Kompos Sampah Organik di Kota Depok. Tesis. Tidak dipublikasikan.

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok.

Madrini, I. A. G. B. 2016. Effect of natural zeolite (clinoptilolite) on ammonia emission of leftover food-ricehulls composting at the initial stage of the thermophilic process. Journal of Agricultural Meterology. 72(1): 12-19.

Pane, M. 2014. Pemberian Bahan Organik Kompos Jerami Padi dan Abu Sekam Padi dalam Memperbaiki Sifat Kimia Tanah Ultisol serta Pertumbuhan Tanaman Jagung. Jurnal Online Agroekoteknologi 2: 1426-1432.

Sutanto, R. 2002. Penerapan Pertanian Organik. Kanisius, Yogyakarta.

Yuwono, T. 2006. Kecepatan Dekomposisi dan Kualitas Kompos Sampah Organik. INNOFARM. Jurnal Inovasi Pertanian 4 (2) : 116-123.

32

Discussion and feedback