Kajian Proses Fermentasi Bioslurry Kotoran Sapi dengan Penambahan Molase

on

Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian

AGROTECHNO

Volume 3, Nomor 1, April 2018

ISSN: 2503-0523 ■ e-ISSN: 2548-8023

Kajian Proses Fermentasi Bioslurry Kotoran Sapi dengan Penambahan Molase

Study of Fermentation Process of Bioslurry Cow Manure with Addition of Molasses

I Made Mudiarta, Yohanes Setiyo, I Wayan Widia

Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana

Email : dekmudi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator pada proses fermentasi bioslurry kotoran sapi dan untuk mengetahui perlakuan terbaik pada proses fermentasi bioslurry kotoran sapi sesuai dengan persyaratan teknis minimal pupuk organik cair No.70./Permentan/SR.140/10/2011. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan dua faktor dan tiga taraf perlakuan. Faktor pertama adalah penambahan 0, 2 dan 3 persen molase dan faktor kedua adalah penggunaan aerator 0, 1 dan 2. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Parameter yang diamati adalah suhu, biochemical oxygen demand, pH, total dissolved solids, electrical conductivity, C-organik, N-total, rasio C/N dan warna bioslurry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh pada proses fermentasi bioslurry kotoran sapi. Interaksi perlakuan penambahan molase 2 - 3 persen dengan penggunaan aerator 12 dapat mempercepat proses fermentasi bioslurry kotoran sapi dari 15 hari menjadi 10 hari. Hal ini ditandai dengan nilai biochemical oxygen demand yang sudah menurun pada hari ke 10 fermentasi. Dari sembilan perlakuan pada proses fermentasi bioslurry kotoran sapi, penambahan molase 3 persen dengan penggunaan 2 aerator merupakan perlakuan yang terbaik yaitu, menghasilkan total dissolved solids 6270 ppm, electrical conductivity 3,36 mS, C-organik 6,75 persen, N-total 0,44 persen, rasio C/N 15,82 dan warna hitam. Hasil ini sudah sesuai dengan standar No.70/Permentan/SR.140/10/2011. Namun, untuk kandungan N-total bioslurry belum cukup memenuhi standar Permentan yaitu 3 - 6 persen.

Kata kunci: bioslurry, molase, aerator, proses fermentasi, kualitas

Abstract

This research aimed to determine the treatment interaction of molasses addition and the use of aerator at fermentation process of cow manure bioslurry and to know the best treatment at fermentation process of cow manure bioslurry in accordance with minimum technical requirement of liquid organic fertilizer No.70/Permentan/SR.140/10/2011. This research used randomized block design factorial with two factors and three levels of treatment. The first factor was the addition of 0, 2 and 3 percent molasses and the second factor was the use of aerator 0, 1 and 2, where for each treatment was repeated three times. The parameters observed was temperature, biochemical oxygen demand, pH, total dissolved solids, electrical conductivity, organic carbon, nitrogen, C/N ratio and color of bioslury. The research results showed that the treatment interaction of addition of molasses and the use of aerator affect the process of fermentation bioslurry cow manure. The treatment interaction of 2-3 percent molasses addition with the use of 1-2 aerator can accelerate the process of fermentation of cow manure bioslurry from 15 days to 10 days. This is characterized by the value of biochemical oxygen demand that has decreased on the 10th day of fermentation. Of the nine treatment at the fermentation process of cow manure bioslurry, the of 3 percent molasses addition with the use of 2 aerators was the best treatment, which produce total dissolved solids 6270 ppm, electrical conductivity 3,36 mS, organic carbon 6,75 percent, nitrogen 0,44 percent, C/N ratio 15,82 and black color. The results was according on the standard No.70/Permentan/SR.140/10/2011. However, for nitrogen content of bioslurry not enough to meet the Permentan standard was 3 - 6 percent.

Keywords: bioslurry, molase, aerator, fermentation process, quality

PENDAHULUAN

Fermentasi merupakan proses untuk menghasilkan energi yang dapat berlangsung secara aerobik maupun anaerobik. Proses fermentasi kotoran ternak di dalam biodigester merupakan salah satu cara untuk

mengubah bahan organik menjadi biogas dalam keadaan anaerobik. Menurut Haryati (2006), proses pencernaan anaerobik merupakan dasar dari reaktor biogas yaitu proses pemecahan bahan organik oleh aktivitas bakteri metanogenik dan bakteri asidogenik pada kondisi tanpa oksigen sehingga menghasilkan

Mudiarta, I Made, Yohanes Setiyo, I Wayan Widia. 2018. Kajian Proses Fermentasi Bioslurry Kotoran Sapi dengan Penambahan Molase. Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agrotechno, Vol. 3, No. 1, 2018. Hal. 276-284

gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selain menghasilkan gas metana proses fermentasi kotoran ternak juga menghasilkan output berupa lumpur atau sering disebut juga dengan bioslurry. Bioslurry dapat dikelompokkan sebagai pupuk organik karena seluruh bahan penyusunnya berasal dari bahan organik yaitu kotoran ternak. Menurut Handaka (2013), Bioslurry dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. SIMANTRI 356 merupakan kelompok tani yang memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan biogas, sedangkan bioslurry dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman. Namun bioslurry harus di proses terlebih dahulu dengan cara di fermentasi kembali agar dapat disesuaikan untuk tanaman. Dari penelitian Suhartana et al., (2017) menyatakan bahwa penambahan sirkulasi udara (aerasi) selama empat minggu pada proses fermetasi sludge kotoran sapi dapat menghasilkan kualitas kompos sesuai sesuai SNI 197030-2004. Proses fermentasi bioslurry dapat dipercepat dengan cara menambahkan nutrisi. Pengaruh lama atau cepatnya proses fermentasi disebabkan oleh peningkatan aktivitas

mikroorganisme. Kunaepah (2008) menyatakan pemberian nutrisi pada proses fermentasi dengan menambahkan glukosa sebagai sumber karbon dapat membantu pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Kusmiati et al., (2007), molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan mikroorganisme, sehingga dapat dijadikan bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam proses fermentasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator terhadap proses fermentasi bioslurry kotoran sapi, serta mengetahui pemberian perlakuan yang terbaik pada proses

fermentasi bioslurry kotoran sapi yang sesuai dengan standar No.70/Permentan/SR.140/10/2011.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SIMANTRI 356 Kelompok Tani Setia Makmur Br. Mayungan Anyar, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan uji kandungan bioslurry dilakuakan di Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 – Nopember 2017.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bioslurry, molase dan larutan kimia untuk pengujian kandungan bioslurry. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tong, aerator, selang

waterpas, saringan, gembor, Sepatu boot, sarung tangan, Dissolved Oxygen meter, TDS meter, EC meter, gelas ukur dan peralatan analisis laboratorium.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah ragam penambahan molase yang terdiri dari tiga taraf, yaitu bioslurry perlakuan molase 0 persen, 2 persen dan 3 persen. Sedangkan faktor kedua adalah penggunaan aerator yang terdiri dari tiga taraf, yaitu bioslurry perlakuan 0 aerator, 1 aerator dan 2 aerator. Dari kedua faktor tersebut didapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 27 unit percobaan.

Tahapan Penelitian

Bioslurry kotoran sapi diambil dari biodigester yang terdapat di SIMANTRI 356 Kelompok Tani Setia Makmur. Bioslurry kotoran sapi selanjutnya di saring agar dapat memperoleh bioslurry yang seragam. Bioslurry yang telah disaring kemudian dimasukan ke dalam tong yang bervolume 60 liter dan di isi dengan bioslurry sebanyak 50 liter. Masing-masing tong yang sudah berisi 50 liter bioslurry selanjutnya diberi perlakuan, yaitu : M1A1 = 0 persen molase dan 0 aerator pada 50 liter bioslurry, M1A2 = 0 persen molase dan 1 aerator pada 50 liter bioslurry, M1A3 = 0 persen molase dan 2 aerator pada 50 liter bioslurry, M2A1 = 2 persen molase dan 0 aerator pada 50 liter bioslurry, M2A2 = 2 persen molase dan 1 aerator pada 50 liter bioslurry, M2A3 = 2 persen molase dan 2 aerator pada 50 liter bioslurry, M3A1 = 3 persen molase dan 0 aerator pada 50 liter bioslurry, M3A2 = 3 persen molase dan 1 aerator pada 50 liter bioslurry, M3A3 = 3 persen molase dan 2 aerator pada 50 liter bioslurry. Setelah pemberian perlakuan bioslurry di fermentasi selama 15 hari.

Parameter yang Diamati

Parameter pada proses fermentasi bioslurry seperti biochemical oxygen demand diamati 5 hari sekali selama 15 hari fermentasi dengan menggunakan alat dissolved oxygen meter. Sedangkan parameter kandungan bioslurry seperti total dissolved solids, electrical conductivity diamati pada hari ke 0 dan hari ke 15 fermentasi dengan menggunakan alat TDS meter dan EC meter serta untuk uji kadar C-organik dilakukan dengan metode Walkley And Black, N-total dengan metode Kjeldahl dan rasio C/N ditentukan dengan membagi kadar C-organik dengan N-total. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis ragam dan jika pengaruh perlakuan signifikan (P>0.05) maka dilanjutkan dengan uji Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biochemical Oxygen Demand Pada Proses Fermentasi Bioslurry

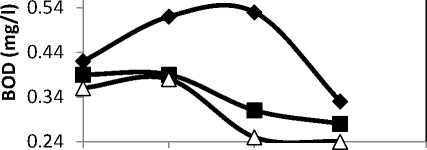

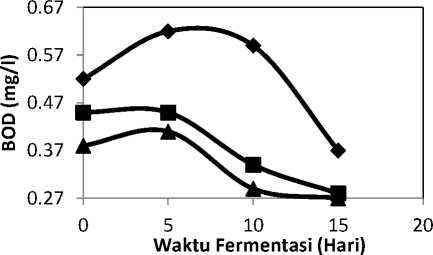

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap biochemical oxygen demand bioslurry pada hari ke 0 dan 5 fermentasi. Sedangkan pada hari ke 10 dan 15 fermentasi interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap biochemical oxygen demand bioslurry. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tingginya nilai biochemical oxygen demand pada proses fermentasi bioslurry menunjukan bahwa meningkatnya jumlah bahan-bahan organik yang terkandung didalamnya. Biochemical oxygen demand sebagai suatu ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh populasi mikroorganisme yang terkandung dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat diurai (Mays, 1996). Sedangkan rendahnya nilai biochemical oxygen demand pada proses fermentasi bioslurry menunjukan bahwa menurunnya jumlah bahan-bahan organik yang terkandung didalamnya. Semakin rendah penambahan molase dan semakin banyak penggunaan aerator pada proses fermentasi bioslurry maka nilai biochemical oxygen demand semakin menurun. Pada kondisi kecukupan oksigen terlarut maka mikroba dapat tumbuh dan berkembang biak secara maksimal dengan menggunakan subtrat senyawa organik dalam limbah cair (Suharto, 2011). Pengukuran biochemical oxygen demand diperlukan untuk menentukan beban pencemaran yang berasal dari air buangan penduduk atau industri dengan mendesain sistem pengolahan biologis (Fardiaz, 2006).

M1A1 —*—M1A2 —M— M1A3

Gambar 1. Biochemical oxygen demand bioslurry M1A1,M1A2 dan M1A3 pada proses Fermentasi bioslurry

0.64

0 5 10 15 20

Waktu Fermentasi (Hari)

M2A1 -÷-M2A2 M2A3

Gambar 2. Biochemical oxygen demand bioslurry M2A1,M2A2 dan M2A3 pada proses Fermentasi bioslurry

—•—M3A1 -∙- M3A2 —⅛~ M3A3

Gambar 3. Biochemical oxygen demand bioslurry M3A1, M3A2 dan M3A3 pada proses Fermentasi bioslurry

Berdasarkan Gambar 4, 5 dan 6 dapat dilihat bahwa pada hari ke 0 fermentasi bioslurry nilai biochemical oxygen demand tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,52 mg/l, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,30 mg/l. Pada hari ke 5 fermentasi bioslurry nilai biochemical oxygen demand tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,62 mg/l sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 1 aerator, perlakuan 0 persen molase dan 2 aerator serta perlakuan 2 persen molase dan 2 aerator dengan nilai 0,38 mg/l. Pada hari ke 10 fermentasi bioslurry nilai biochemical oxygen demand tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,59 mg/l, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 2 aerator dengan nilai 0,19 mg/l. Pada hari ke 15 fermentasi bioslurry nilai biochemical oxygen demand tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,37 mg/l, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 2 aerator dengan nilai 0,14 mg/l.

Total Dissolved Solids Bioslurry

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai total dissolved solids bioslurry. Penambahan molase pada proses fermentasi bioslurry dapat meningkatkan nilai total dissolved solids karena molase terdiri dari padatan-padatan yang mengandung nutrisi. Menurut Kusmiati et al., (2007), molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan mikroorganisme. Sedangkan penggunaan aerator tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai total dissolved solids bioslurry, sehinga interaksi perlakuan penambahan molase dan oksigen dari aerator berpengaruh tidak nyata terhadap nilai total dissolved solids bioslurry.

Tabel 1.

Nilai rata-rata total dissolved solids bioslurry

Perlakuan Total Dissolved Solids (ppm)

Hari ke-

|

0 |

15 | |

|

M1A1 |

2833 |

2503 |

|

M1A2 |

2783 |

2243 |

|

M1A3 |

2833 |

2170 |

|

M2A1 |

5787 |

5033 |

|

M2A2 |

5800 |

4683 |

|

M2A3 |

5680 |

4590 |

|

M3A1 |

8460 |

6487 |

|

M3A2 |

8287 |

6320 |

|

M3A3 |

8353 |

6270 |

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa nilai total dissolved solids dari setiap perlakuan pada proses fermentasi bioslurry cenderung mengalami penurunan pada akhir fermentasi. Nilai rata-rata total dissolved solids tertinggi pada hari ke 0 fermentasi bioslurry ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 8460 ppm, sedangkan nilai total dissolved solids terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan penggunaan 1 aerator yang memiliki nilai 2783 ppm. Pada hari ke 15 fermentasi nilai rata-rata total dissolved solids bioslurry tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 6487 ppm, sedangkan nilai total dissolved solids terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 2 aerator yang memiliki nilai 2170 ppm.

Electrical Conductivity Bioslurry

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap electrical conductivity bioslurry pada hari ke 0 fermentasi. Sedangkan pada hari ke 15 fermentasi interaksi perlakuan penambahan molase dan

penggunaan aerator berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap electrical conductivity bioslurry. Penambahan molase pada proses fermentasi bioslurry dapat meningkatkan nilai electrical conductivity karena molase terdiri dari unsur hara yang mengandung nutrisi. Menurut Sutiyoso (2009), Electrical Conductivity terdiri dari unsur-unsur hara yang terlarut dalam air berupa ion bermuatan positif (kation) dan ion bermuatan negatif (anion). Sedangkan menurunya nilai electrical conductivity bioslurry diduga disebabkan karena oksigen dari penggunaan aerator yang mengakibatkan lepasnya kation dan anion.

Tabel 2.

Nilai rata-rata dan hasil uji Duncan electrical conductivity bioslurry

Perlakuan Electrical Conductivity (mS)

Hari ke-

|

0 |

15 | |

|

M1A1 |

3,24 e |

2,44 |

|

M1A2 |

3,53 de |

2,36 |

|

M1A3 |

3,58 d |

2,26 |

|

M2A1 |

4,17 c |

3,17 |

|

M2A2 |

3,92 c |

2,75 |

|

M2A3 |

3,78 cd |

2,58 |

|

M3A1 |

5,45 a |

3,75 |

|

M3A2 |

5,32 a |

3,48 |

|

M3A3 |

4,86 b |

3,36 |

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05).

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pada hari ke 0 fermentasi bioslurry nilai electrical conductivity tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 5,45 mS, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 3,24 mS. Pada hari ke 15 fermentasi bioslurry nilai electrical conductivity tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 3,75 mS, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 2 aerator dengan nilai 2,26 mS.

C-organik Bioslurry

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan C-organik bioslurry pada hari ke 0 fermentasi. Sedangkan pada hari ke 15 fermentasi interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan C-organik bioslurry.

Penambahan molase pada proses fermentasi bioslurry dapat meningkatkan nilai kandungan C-organik

karena molase mengandung sumber karbon. Menurut Kusmiati et al., (2007), molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan mikroorganisme, sehingga dapat dijadikan bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam proses fermentasi. Sedangkan menurunya nilai kandungan C-organik bioslurry diduga disebabkan karena oksigen dari penggunaan aerator yang mengakibatkan lepasnya unsur karbon. Menurut Mulyadi (2008), persenyawaan zat arang, selulosa, hemiselulosa dan lain-iain diuraikan menjadi CO2 dan air akan hilang ke udara dan menyebabkan kadar karbon menurun. Penurunan material organik menunjukan indikasi terjadinya proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme (Bernal et al., 2009). Menurut Pratiwi (2013), selama proses pengomposan akan terjadi pelepasan karbondioksida karena adanya aktivitas mikroorganisme pengurai yang memanfaatkan unsur karbon sebagai sumber energi dalam mengurai bahan organik, sehingga berpengaruh terhadap kandungan C-organik yang dihasilkan.

Tabel 3.

|

Nilai rata-rata bioslurry |

dan hasil uji |

Duncan C-organik |

|

Perlakuan |

C-organik (%) Hari ke- | |

|

0 |

15 | |

|

M1A1 |

5,21 d |

6,18 c |

|

M1A2 |

6,27 cd |

5,15 e |

|

M1A3 |

5,76 d |

5,20 de |

|

M2A1 |

7,18 bc |

7,88 a |

|

M2A2 |

7,25 b |

6,39 bc |

|

M2A3 |

8,89 a |

5,25 d |

|

M3A1 |

7,62 b |

8,33 a |

|

M3A2 |

8,86 a |

6,78 b |

|

M3A3 |

7,75 ab |

6,75 b |

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-

rata menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05).

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa pada hari ke 0 fermentasi bioslurry nilai kandungan C-organik tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 2 persen molase dan 2 aerator dengan nilai 8,89 persen, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 5,21 persen. Pada hari ke 15 fermentasi bioslurry nilai kandungan C-organik tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 8,33 persen, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 1 aerator dengan nilai 5,15 persen.

N-total Bioslurry

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap

kandungan N-total bioslurry pada hari ke 0 dan 15 fermentasi. Penambahan molase pada proses fermentasi bioslurry diduga dapat menurunkan nilai kandungan N-total karena mikroorganisme menggunakan nitrogen dalam menyusun sel agar dapat memanfaatkan seluruh unsur karbon sebagai sumber energi. Menurut Wahyono et al., (2011), unsur nitrogen digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan sel. Sedangkan meningkatnya kandungan N-total bioslurry diduga disebabkan karena oksigen dari penggunaan aerator mendukung mikroorganisme untuk melakuan proses dekomposisi yang lebih sempurna sehingga mikroorganisme dapat mengubah amonia menjadi nitrat. Penyediaan udara yang lancar dapat mencegah terjadinya pengendapan (Sugiharto, 1987).

Tabel 4.

Nilai rata-rata dan hasil uji Duncan N-total bioslurry

Perlakuan N-total (%) Hari ke-

|

0 |

15 | |

|

M1A1 |

0,17 e |

0,26 d |

|

M1A2 |

0,39 b |

0,46 a |

|

M1A3 |

0,31 bc |

0,47 a |

|

M2A1 |

0,36 b |

0,29 d |

|

M2A2 |

0,47 a |

0,31 d |

|

M2A3 |

0,29 cd |

0,38 c |

|

M3A1 |

0,22 de |

0,28 d |

|

M3A2 |

0,34 b |

0,39 b |

|

M3A3 |

0,34 b |

0,44 ab |

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05).

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa pada hari ke 0 fermentasi bioslurry nilai kandungan N-total tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 2 persen molase dan 1 aerator dengan nilai 0,47 persen, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,17 persen. Pada hari ke 15 fermentasi bioslurry nilai kandungan N-total tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 2 aerator dengan nilai 0,47 persen, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 0,26 persen.

Rasio C/N Bioslurry

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap rasio C/N bioslurry pada hari ke 0 fermentasi. Sedangkan pada hari ke 15 fermentasi interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap rasio C/N bioslurry. Penggunaan aerator dapat menurunkan rasio C/N bioslurry, karena oksigen membantu aktivitas mikroorganisme pengurai dalam

memanfaatkan unsur karbon (C) dari molase dan bioslurry sebagai sumber energi serta nitrogen (N) digunakan untuk sintesis protein dalam pembentukan sel tubuhnya. Selama proses tersebut berlangsung CO2 mengalami penguapan dan menyebabkan kadar karbon menurun, sedangkan nitrogen mengalami peningkatan sehingga didapatkan rasio C/N yang rendah. konsentrasi N dapat meningkat ketika bahan organik yang hilang lebih besar dari pada hilangnya NH3 (Bernal et al., 2009).

Tabel 5.

Nilai rata-rata dan hasil uji Duncan rasio C/N bioslurry

Perlakuan Rasio C/N Hari ke-

|

0 |

15 | |

|

M1A1 |

34,10 a |

28,45 |

|

M1A2 |

17,33 cd |

11,47 |

|

M1A3 |

20,70 c |

11,60 |

|

M2A1 |

21,11 c |

31,69 |

|

M2A2 |

15,45 d |

22,41 |

|

M2A3 |

33,09 a |

14,90 |

|

M3A1 |

34,39 a |

31,78 |

|

M3A2 |

27,27 ab |

18,40 |

|

M3A3 |

23,35 bc |

15,82 |

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05).

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa pada hari ke 0 fermentasi bioslurry nilai rasio C/N tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 34,39, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 2 persen molase dan 1 aerator dengan nilai 15,45. Pada hari ke 15 fermentasi bioslurry nilai rasio C/N tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 3 persen molase dan 0 aerator dengan nilai 31,78, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 0 persen molase dan 1 aerator dengan nilai 11,47.

Warna Bioslurry

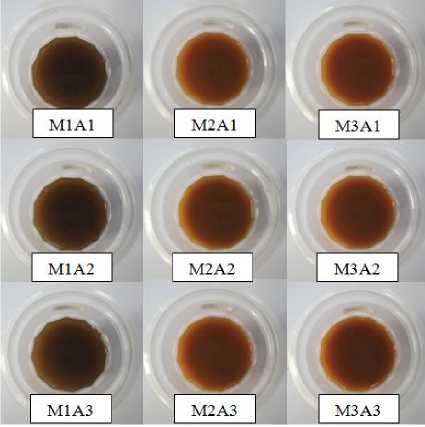

Warna yang dihasilkan bioslurry pada awal fermentasi, dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4 menunjukan bahwa beberapa perlakuan mengalami perubahan warna pada awal proses fermentasi bioslurry. Perlakuan (M2A1, M2A2,

M2A3, M3A1, M3A2 dan M3A3) mengalami

perubahan warna menjadi kuning kecokelatan, sedangkan perlakuan (M1A1, M1A2 dan M1A3) tidak mengalami perubahan warna yaitu masih berwarna cokelat tua. Dari keterangan tersebut menunjukan bahwa penambahan molase pada proses fermentasi bioslurry mengakibatkan terjadinya perubahan warna. Hal ini diduga disebabkan karena kandungan asam dari molase mengakibatkan

terjadinya proses pembentukan asam-asam organik pada bioslurry.

Gambar 4. Warna bioslurry di awal fermentasi

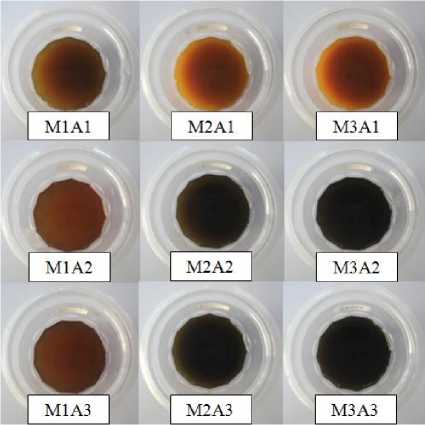

Adapun warna yang dihasilkan pada akhir proses fermentasi bioslurry, dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan Gambar 5 menunjukan bahwa beberapa perlakuan mengalami perubahan warna pada akhir proses fermentasi bioslurry. Perlakuan (M1A2 dan M1A3) mengalami perubahan warna menjadi coklat dan perlakuan (M2A2, M2A3, M3A2 dan M3A3) mengalami perubahan warna menjadi hitam. Sedangkan perlakuan (M1A1, M2A1 dan M3A1) tidak mengalami perubahan warna pada akhir proses fermentasi. Dari keterangan tersebut menunjukan bahwa penggunaan aerator pada proses fermentasi bioslurry mengakibatkan terjadinya perubahan warna. Hal ini diduga disebabkan karena oksigen dari penggunaan aerator mencegah terjadinya pengendapan pada bioslurry, sehingga menyebabkan terbentuknya ruang pori dalam bioslurry dan memperlancar proses aerasi pada fermentasi bioslurry.

Gambar 5. Warna bioslurry di akhir fermentasi

KESIMPULAN

Kesimpulan

Interaksi perlakuan penambahan molase dan penggunaan aerator berpengaruh terhadap proses fermentasi bioslurry kotoran sapi. Interaksi perlakuan penambahan molase 2 – 3 persen dengan penggunaan 1 – 2 aerator dapat mempercepat proses fermentasi bioslurry kotoran sapi dari 15 hari menjadi 10 hari. Hal ini ditandai dengan nilai biochemical oxygen demand yang sudah menurun pada hari ke 10 fermentasi. Dari sembilan perlakuan pada proses fermentasi bioslurry kotoran sapi, penambahan 3 persen molase dengan penggunaan 2 aerator merupakan perlakuan yang terbaik yaitu, menghasilkan total dissolved solids 6270 ppm, electrical conductivity 3,36 mS, C-organik 6,75 persen, N-total 0,44 persen, rasio C/N 15,82 dan warna hitam. Hasil ini sudah sesuai dengan standar No.70/Permentan/SR.140/10/2011. Namun untuk kandungan N-total bioslurry belum cukup memenuhi standar Permentan yaitu 3 – 6 persen.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun saran yang dapat diberikan adalah, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam untuk mendukung proses fermentasi bioslurry kotoran sapi serta bahan tambahan yang dipergunakan sehingga dapat menghasilkan bioslurry yang memenuhi persyaratan teknis minimal pupuk organik cair No.70/Permentan/SR.140/10/2011.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, 2008. Pemanfaatan Urin Sapi yang Difermentasi sebagai Nutrisi Tanaman.

Yogyakarta: Andi Offset.

Anonim. 2011. Peraturan Menteri Pertanian.

Permentan No.

70/Permentan/SR.140/10/2011. Rincian hasil Uji Mutu Pupuk Organik. Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional, 2004, Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik, SNI 19-7030-2004, Jakarta.

Bernal, M. P., Alburquerque, J. A., dan Moral R. (2009), “Composting of Animal Manures and Chemical Criteria for Compost Maturity Assessmen, a Review, Biosource

Technology, Vol. 100, hal. 5444-5453.

Fardiaz, S. 2006. Polusi Air dan Udara. Yogyakarta: Kanisius.

Handaka W., 2013, Bio-slurry hasil Proses Biogas Untuk Pertanian & Perkebunan RamahLingkungan,http://bengkulu2green.w

ordpress.com/author/bengkulu2green/.diakse s 19 Mei 2017.

Haryati, T. 2006. Biogas Limbah Peternakan yang Menjadi Sumber Energi Alternatif. Jurnal Wartazoa, 16, 160-169.

Indriani, Novita Hety. 2007. Membuat Kompos Secara Kilat. Penebar Swadaya.Jakarta.

Kunaepah, U. 2008. Pengaruh Lama Fermentasi dan Konsentrasi Glukosa terhadap Aktivitas Antibakteri, Polifenol Total dan Mutu Kimia Kefir Susu Kacang Merah. Tesis. Program StudiMagister Gizi Masyarakat. Program Pascasarjana.Universitas Diponegoro,

Semarang.

Kusmiati, Swasono R. Tamat, Eddy, J, dan Ria, I. 2007. Produksi Glukan dari dua Galur Agrobacterium sp. Pada Media Mengandung Kombinasi Molase dan Urasil. Biodiversitas, (Online), Vol. 8.

Mays, L. W. 1996. Water Resources Handbook. McGraw Hill. NewYork.

Mulyadi, Ade. 2008. Karakteristik Kompos dari Bahan Tanaman Kaliandra, Jerami Padi dan Sampah Sayuran. Skripsi Sarjana Studi Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor.

Pratiwi, I. G. A. P., Atmaja, W. D., Soniari, N. N. 2013. Analisis Kualitas Kompos Limbah Persawahan dengan Mol Sebagai Dekomposer. Jurnal Online

Agroekoteknologi Tropika 2(4) : 2301-6515.

Setiawan A, 2003. Pemanfaatan isi rumen (kambing dan domba) sebagai inokulan dalam proses pengomposan sampah pasar (organik)

dengan kotoran sapi perah. [skripsi] Bogor: Fakultas Peternakan, Institut Pertanian

Bogor.

Sugiharto. 1987. Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah. UI Press. Jakarta.

Suhartana, P. G., Setiyo, Y., Widia, I.W. 2017. Kajian Proses Fermentasi Sludge Kotoran Sapi. Jurnal BETA (Biosistem dan Teknik Pertanian), 5(1), 51-60.

Suharto. 2011. Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutari, S. N.W., 2010. Pengujian Kualitas Biourine Hasil Fermentasi Dengan Mikroba yang Berasal Dari Tanaman Terhadap

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Hijau (Brassica juncea L.). Tesis. Program

Pascasarjana. Universitas Udayana.

Sutiyoso, Y. 2009. Hidroponik. Penebar Swadaya, Jakarta.

Wahyono, S., Sahwan, F.L., Suryanto, F. 2011. Membuat Pupuk Organik Granul dari Aneka Limbah. Agromedia Pustaka : Jakarta.

Yani, M. dan Darwis, A. A. 1990. Diktat Teknologi Biogas. Pusat antar Universitas

Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor.

Bogor.

284

Discussion and feedback