Studi Wacana Radikalisme Di Lingkungan Mahasiswa Bali

on

JURNAL ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA

E-ISSN 2685-4570

STUDI WACANA RADIKALISME

PADA KALANGAN MAHASISWA DI BALI

Penny Kurnia Putri1) ; D.A. Wiwik Dharmiasih2)

Universitas Udayana1,2 pennykurnia@unud.ac.id ; wiwikd@unud.ac.id

ABSTRAK

Radikalisme baru-baru ini menjadi isu yang hangat dibicarakan, terutama dalam media massa. Sejak peristiwa penikaman terhadap mantan Menko Polhukam, Wiranto, yang terjadi pada 10 Oktober 2019 lalu, Mabes Polri seolah membunyikan kembali alarm kewaspadaan akan potensi munculnya bibit-bibit baru penebar teror yang sempat mati suri. Lingkungan universitas kemudian menjadi salah satu institusi pendidikan yang dianggap rentan terpapar persebaran ideologi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta pemahaman mahasiswa di Bali terkait wacana radikalisme di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif melalui kuesioner, diskusi kelompok dan wawancara terhadap mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Bali terhadap konteks radikalisme di Indonesia adalah sangat tinggi (80%), namun kurang dalam memahami terminologi radikalisme secara keilmuan. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki karakter kritis dalam merespon isu radikalisme dan menolak narasi tunggal. Selanjutnya, secara umum mahasiswa di Bali tidak berada dalam posisi rentan terpapar radikalisme meski terdapat pro dan kontra. Dalam ranah akademis, setiap tema isu layak untuk diperbincangkan selama tidak menyimpang dari konteks keilmuan. Pandangan kritis justru diperlukan sebagai sarana belajar, serta memahami isu dari sumber keilmuan yang sesungguhnya.

Kata kunci: Bali, ideologi, Islam, mahasiswa, radikalisme

ABSTRACT

Radicalism has recently become a serious problem in Indonesia. The government once again resound the vigilance over terrorism since the stabbing of the former Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, Wiranto, which occurred on October 10, 2019. The university environment then became one of the educational institutions that were considered vulnerable to being exposed to the spread of this ideology. This study aims to determine the map of student understanding in Bali related to the discourse of radicalism in Indonesia. The analysis was carried out using qualitative methods through questionnaires, group discussions and interviews with students at several universities in Bali. The results showed that most of them (80%) had understood of the context of radicalism in Indonesia, but lacked understanding of the terminology of radicalism scientifically. Only a few students have a critical character in addressing the issue of radicalism and rejecting a single narrative. Furthermore, in general students in Bali are not in a vulnerable position to be exposed to radicalism, although there are pros and cons. In the academic realm, every issue theme deserves to be discussed as long as it does not deviate from the scientific context. A critical view is actually needed as a means of learning, and understanding issues from real scientific sources.

Keywords: Bali, ideology, Islam, radicalism, university student

PENDAHULUAN

Ideologi biasa digunakan untuk menjustifikasi hal-hal yang bersifat normatif. Sejak kemunculannya pertama kali tahun 1796 di Prancis, istilah ideologi kerap dipakai untuk mendeskripsikan sebuah paham yang diadaptasi oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Negara menjadi salah satu aktor yang turut memelihara eksistensi ideologi lewat ragam konstitusi yang disahkannya. Secara harfiah, ideologi berarti ide atau gagasan yang berdasarkan logika, yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk memandang sesuatu. Sebagai sebuah pedoman, bentuk abstrak ideologi ini memainkan perannya dalam alam bawah sadar manusia. Radikalisme dapat dikatakan sebagai bentuk turunan ideologi. Pelekatan imbuhan (-isme) pada kata radikal mengisyaratkan sebuah paham tentang ke-radikal-an. Sedangkan arti radikal sendiri adalah sebuah gerakan kembali ke “akar” atau “yang paling prinsip.”

Indonesia Darurat Radikalisme adalah narasi yang didengungkan pemerintah ke masyarakat luas. Sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 231 juta jiwa atau mencapai 87,2 persen dari total populasi tanah-air dan 13 persen dari total muslim dunia (Pew Research Center, 2021), Indonesia tergolong negara yang stabil dari sisi sistem pemerintahan. Indonesia juga unik, karena termasuk salah satu negara mayoritas muslim yang mampu menerapkan sistem demokrasi (Pancasila) dengan sangat baik diantara masyarakat yang majemuk. Sekaligus menegaskan fakta bahwa “dunia Islam” tidak sepenuhnya otoriter dan tidak demokratis (Hafez, 2010: 72). Ancaman terorisme yang melanda Indonesia pada tahun 2002 (Bom Bali I) terjadi bersamaan dengan peristiwa terorisme dunia (9/11). Hampir dua dekade pemerintah memerangi terorisme, dan lambat laun isu berkembang menjadi radikalisme dalam lima tahun belakangan.

Maraknya isu kekerasan di Indonesia yang berujung pada pembingkaian opini terhadap kelompok muslim “garis keras”, membuat Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan upaya penertiban. Gerakan kelompok penebar teror yang kerap melancarkan aksinya lewat bom bunuh diri ini dijuluki sebagai kelompok radikal, sehingga upaya penertibannya dikenal dengan istilah deradikalisasi. Isu radikalisme kian menjadi isu nasional, operasi penangkapan pelaku atau terduga pelaku beserta jaringannya juga diberitakan secara masif oleh semua media massa. Bahkan baru-baru ini pemerintah menyasar kategori aparatur sipil negara (ASN) untuk dilakukan pencegahan radikalisme tersebut, salah satunya lewat implementasi pada soal-soal seleksi penerimaan calon ASN yang terbaru.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, lingkungan universitas pun mendapat perhatian lebih terkait paham radikalisme yang dikhawatirkan menyusupi kalangan mahasiswa (tak terkecuali dosen). Forum diskusi mahasiswa dalam beberapa kasus lama, dianggap sebagai tempat penyebaran paham-paham “kiri”. Sejak isu komunisme dinyatakan terlarang untuk didiskusikan di ruang publik, pengetahuan terhadap wacana kritis lainnya pun turut menjadi tidak leluasa diakses. Oleh karena tidak bisa mendapatkannya dalam lingkup formal, maka mahasiswa umumnya menginisiasi forum diskusi informal yang justru kerap terjadi di luar pengawasan institusi. Hal yang patut dicermati ketika mahasiswa mendapatkan informasi secara mandiri adalah adanya kemungkinan kesalahpahaman dalam memaknai

pengetahuan tersebut, sehingga dapat dikatakan mereka justru lebih berpeluang besar terseret ke dalam arus informasi yang tidak diharapkan.

Wacana kritis dengan sendirinya akan terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Dampak positif atau negatif yang mengikutinya bergantung pada bagaimana kerangka berpikir masing-masing individu. Pemahaman akan hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh ragam asupan informasi yang diterima dan diadaptasi. Radikalisme termasuk dalam wacana kritis, karena pembingkaian isunya secara nasional mengalami degradasi makna jika merujuk pada landasan keilmuan, sehingga hal tersebut secara tidak langsung memicu perdebatan (ruang kritisisme). Kritisisme bukanlah hal yang tabu. Kritisisme diperlukan demi mendapatkan pemahaman lebih dalam lagi terhadap suatu hal. Namun, aksi kritik kebanyakan dianggap sebagai perilaku tidak terpuji yang harus dibatasi ruang geraknya.

Terminologi radikalisme secara umum dipahami sebagai sebuah gerakan sekelompok orang yang menginginkan perubahan fundamental terhadap tatanan politik yang sah (Patel dalam Abbas, 2007: 42). Apabila hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam radikalisme politik islam, maka dari beberapa faktor yang menyebabkannya (baik/buruk), akan banyak berakhir pada justifikasi (akar permasalahan) sengketa tanah Palestina dengan Amerika dan Eropa yang terjadi selama kurang lebih seratus tahun. Pada setengah abad terakhir, keterlibatan Washington di wilayah Timur Tengah yang semakin intens justru mengakibatkan diaspora penduduk Timur Tengah menjadi tinggi. Baik pengungsi maupun aktivis politik dari Timur Tengah banyak yang hijrah ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Politik islam radikal bukanlah fenomena baru. Gerakan ini menampakkan diri secara terang-terangan sejak tragedi 9/11, tahun 2001 silam. Al Qaeda adalah kelompok ekstrimis yang waktu itu mengumumkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi teror tersebut. Justifikasi aksi kekerasan yang digunakannya kemudian menciptakan bentuk pemaknaan “radikalisme” yang berkonotasi negatif terhadap islam (Crook, 2003). Dengan kata lain, setiap terjadi aksi teror maka otomatis kelompok islam yang akan disalahkan. Pemaknaan wacana radikalisme yang beredar saat ini, bukan tidak mungkin telah mengalami penyebaran, reproduksi, serta reinforcement dari masa-masa lampaunya. Sehingga pola tersebut yang akhirnya membingkai sudut pandang pemikiran manusia yang mengonsumsinya.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi terhadap isu status quo Palestina. Dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa isu paralel tersebut sering kali menjadi pembenaran atas aksi-aksi teror. Apabila isu yang letaknya ribuan mil jauhnya dapat memengaruhi perilaku individu, maka kondisi demografi masyarakat Indonesia yang multikultur dan multireligi bukan tidak mungkin juga sangat rentan terjadi gesekan atas isu SARA, khususnya tentang agama. Beberapa kali terjadi peristiwa bom bunuh diri di tempat ibadah dan instansi pemerintah, cukup membuat presiden menyatakan isu radikalisme sebagai isu nasional karena sudah mengancam keamanan.

Radikalisme di Indonesia yang dibingkai sebagai isu nasional sebenarnya belum secara jelas menampakkan pihak mana saja yang berkonflik, kecuali bahwa memang ada oknum-oknum (muslim) tertentu yang melakukan tindakan teror seperti bom bunuh diri. Namun apakah perilaku tersebut dilatarbelakangi oleh sentimen terhadap non-muslim atau sebagai upaya mengubah arah politik pemerintahan, belum diketahui secara pasti. Karena kenyataannya ada warga sipil muslim yang turut menjadi korban, dan banyak masyarakat muslim lainnya mengutuk tindakan teror tersebut. Hal inilah yang kemudian mengaburkan makna kata radikalisme itu sendiri. Bagaimana kemudian seseorang memaknai radikalisme tanpa tersesat ke pemahaman yang tidak seharusnya.

Menurut James Paul Gee tentang analisis wacana, bahasa memiliki daya magis. Ketika seseorang bicara atau menulis, ia merangkai apa yang akan disampaikan agar sesuai dengan situasi atau konteksnya. Tapi pada saat bersamaan, ia juga sedang membangun situasi atau konteks itu sendiri (Gee, 2001: 11). Artinya, terdapat proses konstruksi makna dalam setiap kegiatan komunikasi. Sedangkan menurut Michel Foucault dalam Whisnant (2012: 6-7), wacana beroperasi melalui empat cara dasar, yaitu:

-

(1) Discourse creates a world.

-

> Pembentukan persepsi yang diorganisasikan dengan objek dan subjek (orang lain), maka akan membentuk sebuah realitas berdasarkan konstruksi sosial.

-

(2) Discourse generates knowledge and “truth”.

-

> Setiap pengetahuan diorganisasikan melalui struktur, keterkaitan, dan asosiasi yang disusun dalam rangkaian bahasa yang argumentatif.

-

(3) Discourse says something about the people who speak it.

-

> Wacana tidak hanya terbatas pada isi bahasa yang disampaikan, melainkan juga orang yang mengomunikasikannya adalah refleksi pesan itu sendiri.

-

(4) Discourse and Power.

-

> Wacana tidak pernah lepas dari pengaruh relasi kuasa yang akan semakin mengukuhkan posisi wacana itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, wacana adalah salah satu terminologi yang dikembangkan untuk menganalisis sistem pemaknaan, ide, gambaran dan penyimbolan lainnya, dimana keseluruhannya merujuk pada “budaya”. Sedangkan ideologi pada dasarnya adalah terminologi yang dibangun dari asumsi ide dan makna atas refleksi realitas sosial, atau disebut juga produk transformasi sosial (Gane & Johnson, 2003). Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pemaknaan radikalisme pada saat bersamaan merefleksikan realitas sosial yang eksekusinya dipengaruhi oleh kerangka pengetahuan masing-masing individu.

Berangkat dari kewaspadaan pemerintah terhadap isu radikalisme (yang isunya dibingkai sebagai ancaman terhadap ideologi negara secara nasional), secara umum penelitian ini berupaya memetakan kecenderungan radikalisme mahasiswa di Bali, serta mengidentifikasi potensi radikalisme tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini kemudian merancang beberapa rumusan masalah, yakni apakah

mahasiswa di Bali terpapar radikalisme, dan bagaimana mahasiswa merespon wacana radikalisme yang beredar di Indonesia. Lokasi Bali dianggap penting karena pulau ini telah menjadi “wajah” Indonesia sekaligus menjadi tempat transit internasional. Isu teror bom yang melanda Bali waktu itu sangat memengaruhi kebijakan keamanan strategis pemerintah agar kejadian serupa tak terulang. Kalangan mahasiswa menjadi sasaran penelitian karena telah sejak lama mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan. Wacana radikalisme erat kajiannya dalam bidang sosial-politik, sosial-humaniora, dan hukum. Umumnya, kelompok mahasiswa yang mempelajari kajian-kajian tersebut memiliki potensi lebih besar merespon isu secara kritis. Namun tidak menutup kemungkinan untuk lingkup mahasiswa yang berasal dari kajian lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis sejauh mana mahasiswa di Bali dalam merespon, mengkritik, dan memahami isu radikalisme. Sekaligus untuk mengidentifikasi karakter mahasiswa tersebut, apakah termasuk (ataukah tidak) ke dalam kelompok individu yang rentan terpapar ideologi dengan pemahaman yang tidak semestinya. Terlebih lagi untuk mengantisipasi munculnya ancaman laten terkait isu terorisme di kalangan intelektual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran, yakni kuantitatif dengan kuesioner dan kualitatif dengan forum diskusi terbatas (SGD). Pemilihan responden pada kuesioner ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni kepada mahasiswa di Bali, khususnya bidang-bidang ilmu sosial-politik, hukum, dan sosial-humaniora. Pengumpulan data secara kuantitatif digunakan sebagai pijakan awal untuk memetakan isu radikalisme pada sasaran penelitian (mahasiswa), kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi beberapa responden dari universitas dan/atau jurusan yang berbeda untuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi terbatas dengan tujuan memperdalam analisis isu secara kualitatif. Jangka waktu penelitian produktif dilakukan selama kurang lebih delapan bulan dengan rincian pengumpulan data primer (±3 bulan), pengolahan data primer (±1 bulan), selebihnya untuk studi kepustakaan (data sekunder) dan proses analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui kuesioner awal, peneliti menjaring sebanyak 120 responden dari lima kabupaten (Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Bangli) dan satu kota (Denpasar) di Bali. Kuesioner dilakukan dalam rentang bulan Juni-Juli 2021, dan berisi sepuluh pertanyaan kombinasi (terbuka dan tertutup), sebagai berikut.

-

1. Apakah anda pernah mendengar tentang isu radikalisme?

-

2. Apakah yang anda ketahui tentang radikalisme?

-

3. Apakah yang anda ketahui tentang radikalisme di Indonesia?

-

4. Apakah anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang radikalisme tersebut?

4a. Mengapa?

-

5. Bagaimana anda biasanya mendapatkan informasi tentang radikalisme?

-

6. Apakah anda pernah mengikuti/menginisiasi forum diskusi formal/informal dalam lingkungan kampus terkait topik radikalisme?

-

7. Apakah diskusi tersebut melibatkan dosen/pakar tertentu?

-

8. Menurut anda, apakah radikalisme adalah hal yang buruk?

8b. Mengapa?

-

9. Menurut anda, bagaimana pihak kampus (prodi/fakultas) menyikapi forum-forum diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa?

-

10. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kampus agar bisa bersinergi dengan kebutuhan mahasiswa?

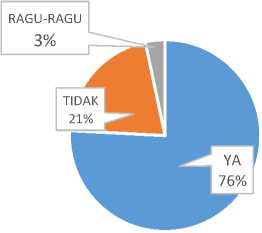

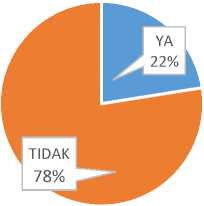

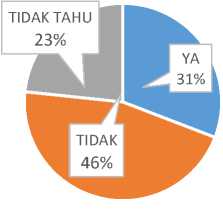

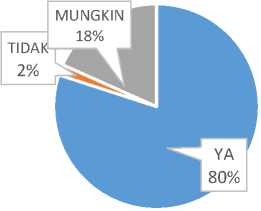

Pertanyaan dengan tinta biru adalah jenis pertanyaan tertutup (Ya/Tidak) yang bertujuan untuk memetakan kecenderungan responden terkait isu penelitian. Persentase jawaban pertanyaan tertutup, tercantum dalam diagram lingkaran dibawah ini.

Apakah anda pernah mendengar tentang isu radikalisme?

Apakah anda pernah mengikuti/menginisiasi diskusi dengan topik radikalisme?

Apakah anda tertarik untuk mengetahui tentang topik radikalisme?

Apakah diskusi tersebut melibatkan dosen/pakar tertentu?

Apakah radikalisme adalah hal yang buruk?

Berdasarkan data, hampir seluruh responden menyatakan pernah mendengar tentang isu radikalisme (95%), dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait topik tersebut (76%). Alasannya rata-rata untuk menambah wawasan agar tidak mudah terpengaruh atau terjerumus dalam paham-paham destruktif. Sedangkan kegiatan diskusi yang pernah diikuti atau diinisiasi oleh responden (22%), ternyata sebagian besar kegiatan tersebut (46%) tidak didampingi atau melibatkan dosen/pakar tertentu.

Lebih lanjut, responden sepakat bahwa radikalisme adalah sesuatu hal yang buruk (80%). Alasannya adalah karena berkorelasi dengan kekerasan dan mengancam keamanan. Hasil pertanyaan terbuka akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. Agar mendapat analisis lebih mendalam, penelitian ini juga telah menindaklanjuti sebanyak 30 responden untuk melakukan diskusi kelompok terbatas. Diskusi yang dilakukan sekaligus mengeksplorasi jawaban dari dua pertanyaan terakhir (9 dan 10).

Kecenderungan Radikalisme dan Karakter Kritis Mahasiswa

Mari kita beralih ke kategori pertanyaan terbuka. Pada dua pertanyaan terbuka pertama (nomor 2 dan 3) yang mengukur pengetahuan responden terkait isu, peneliti mengidentifikasi jawaban yang mendominasi ke dalam beberapa kata kunci utama, yaitu kekerasan, perubahan, teroris, dan islam. Artinya, kurang lebih 80% responden dalam pemaparannya selalu mengaitkan radikalisme dengan upaya perubahan tatanan, tindakan kekerasan, aksi terorisme, dan merujuk pada kelompok agama tertentu. Sehingga hal-hal yang kemudian muncul adalah semacam stereotyping ketika seseorang harus mencerna isu yang berhubungan dengan radikalisme. Apakah pemikiran tersebut salah? Jawabannya adalah “tidak”. Karena menurut konsep operasional wacana milik Michel Foucault, dikatakan bahwa “discourse says something about the people who speak it”. Artinya, wacana tidak hanya terbatas pada isi bahasa yang disampaikan (misalnya bom bunuh diri), melainkan juga subjek (orang) yang mengomunikasikannya adalah refleksi pesan itu sendiri (siapa yang melakukan bom bunuh diri tersebut). Jika demikian, maka pemahaman awam yang kemudian cenderung mengarah pada stereotyping adalah akibat pembingkaian (awal) wacana dari pihak pelaku, serta dampak proses pengulangan wacana tersebut (baik oleh pelaku sendiri, maupun oleh media massa). Stereotip tersebut dimaknai lumrah terjadi dan mendapatkan kesepakatan sosial.

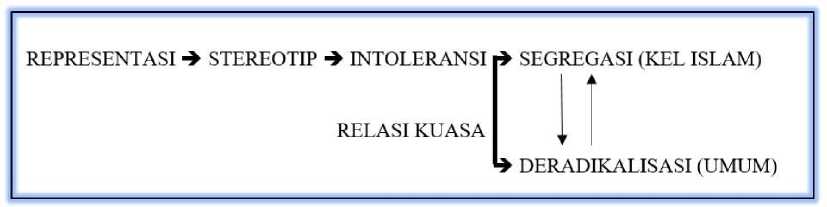

Representasi radikalisme di Indonesia (dengan empat kata kunci tadi), secara perlahan menciptakan segregasi dalam kelompok masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok (islam tertentu) yang disudutkan oleh pembentukan wacana tersebut. Pemisahan diri ini kemudian membuatnya menjadi eksklusif diantara masyarakat sosial lainnya. Ketika hal ini berkesinambungan, maka kesenjangan antarkelompok menjadi semakin lebar dan rentan konflik. Pada

praktiknya kedua pihak akan berkompetisi tarik-menarik wacana, yang berpotensi menambah kuantitas pada kelompok segregasi. Skema berikut adalah ilustrasi perkembangan wacana radikalisme antara kedua kubu di Indonesia.

Jika merujuk pada hasil survei penelitian ini, bisa dikatakan bahwa hampir semua mahasiswa di Bali menyepakati narasi radikalisme yang negatif dan membahayakan ideologi berbangsa dan bernegara, yang mana hal itu sejalan dengan skema pemerintah. Sedangkan untuk menanggulangi segregasi, pemerintah sangat gencar melakukan strategi deradikalisasi yang secara teknis diterjemahkan dengan aturan “melarang”. Mahasiswa dalam hal ini sebagai agen perubahan, dianggap sebagai generasi yang rentan dipengaruhi oleh paham-paham “berbahaya”. Namun di sisi lain, mahasiswa adalah kelompok kritis yang tidak boleh dikekang atau dilarang (selama masih dalam koridor keilmuan). Uniknya, meski mayoritas mahasiswa setuju dengan narasi umum (populer), tapi nyatanya selalu ada yang tidak sejalan/setuju. Pada poin inilah para pengambil kebijakan perlu lebih fokus untuk mengakomodasi “suara-suara” kritis, bukan dengan larangan atau kekangan, melainkan dengan membuka ruang argumentasi terbuka sebagai bentuk dukungan, sehingga kaidah keilmuannya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Atau dengan kata lain, agar semua pihak (baik pro atau kontra) dapat menambah wawasannya dengan pemaknaan yang tidak bias.

Dari sini peneliti dapat memetakan pemahaman mahasiswa Bali secara umum, sekaligus mengidentifikasi karakter kritis dalam memberikan respon terhadap isu. Yakni mengenai bagaimana mahasiswa mengadopsi wacana radikalisme yang isunya dikemas secara populer. Perlu diperhatikan bahwa narasi apapun yang bekerja dalam suatu wacana, tidak akan pernah lepas dari pengaruh relasi kuasa. Sehingga biasa dikatakan jika apa yang sekarang dianggap sebagai suatu “kebenaran,” posisinya dapat sewaktu-waktu berubah sebaliknya, bergantung pada durabilitas wacana yang dikompetisikan, yang sebenarnya adalah upaya untuk memenangkan komunikan.

Data menunjukkan bahwa awareness dan ketertarikan mahasiswa di Bali dalam menanggapi isu radikalisme sudah cukup tinggi (95% dan 76%). Namun dari jumlah tersebut, hanya seperlima (22%) mahasiswa yang kemudian mencari informasi untuk mengakomodasi keingintahuannya melalui forum-forum diskusi. Itupun kebanyakan forum tidak didampingi oleh pakar atau dosen tertentu. Sedangkan sisanya, mayoritas mahasiswa mencari informasi radikalisme dari sosial media, yang mana tidak ada pengawasan dan jaminan bahwa apa yang mereka dapatkan tersebut layak atau tidak. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil mengorganisasikan narasi radikalisme (dalam konteks

mengancam Pancasila dan NKRI) kepada (khususnya) mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang sepakat bahwa radikalisme adalah hal yang negatif (80%). Fakta ini bukan berarti mengindikasikan situasi yang aman, karena masih ada sebagian mahasiswa yang memiliki sudut pandang berbeda. Diantara yang memang benar-benar secara frontal tidak setuju, dan tidak sepenuhnya yakin (ragu-ragu) terhadap konotasi negatif tersebut, beberapa beranggapan jika isu radikalisme sebenarnya tidak pernah ada. Sedangkan pernyataan lainnya merujuk kepada terminologi dasar radikalisme yang dapat bermakna positif sesuai konteks perubahan yang diperjuangkan.

Data dari Survei Parameter Politik Indonesia menyuguhkan hal yang hampir sama dengan beberapa jawaban responden, yakni mengenai Indonesia yang sebenarnya tidak sedang dalam keadaan darurat radikalisme. Pancasila dan agama menurut hasil survei dianggap masyarakat sama pentingnya (81,4%), dan hanya sebanyak 15,6 persen (sisanya) yang berpikir agama lebih penting. Oleh sebab itu, Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif lembaga survei tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia termasuk golongan moderat (Tempo, 29/11/2019). Pembingkaian isu radikalisme yang dilakukan oleh pemerintah justru dikhawatirkan dapat menyulut kecurigaan dan menciptakan perpecahan itu sendiri.

Pembentukan persepsi radikalisme melalui narasi populer dapat diidentifikasi melalui rangkaian dasar operasi wacana menurut Foucault, “discourse creates a world”. Narasi yang disusun dalam rangkaian bahasa yang argumentatif tersebut kemudian diorganisasikan menjadi pengetahuan dan “kebenaran,” “discourse generates knowledge and “truth.” Adanya relasi kuasa (discourse and power) yang tidak terpisahkan, semakin mengukuhkan posisi wacana itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada praktik pembingkaian wacana ketika mengomunikasikannya melalui berbagai media (discourse says something about the people who speak it). Argumentasi wacana Foucault digunakan untuk menjelaskan posisi radikalisme pada awal kemunculannya, yakni bermula dari maraknya isu teroris dan berkembang menjadi isu radikalisme. Dapat dipahami jika dalam beberapa kondisi, pembentukan persepsi sangat diperlukan untuk kemudahan kontrol. Namun faktanya, praktik wacana radikalisme ini ternyata juga menggiring opini publik ke arah konflik identitas yang bahkan dapat benar-benar mengancam perpecahan. Oleh karena itu, ketika responden memaknai radikalisme dengan kata kunci perubahan, kekerasan, terorisme, dan islam, serta menyepakatinya dalam skema negatif; persepsi tersebut dikatakan berhasil dan gagal pada waktu bersamaan. Model analisis wacana serupa juga disampaikan oleh (Gee, 2001: pp. 82-83), bahwa bahasa secara simultan selalu merefleksikan dan mengonstruksikan situasi atau konteks dimana ia digunakan. Artinya, ketika bahasa berada dalam suatu interaksi komunikasi sosial, maka akan selalu diikuti atau terkait dengan beberapa hal berikut; (1)aspek semiotik ─ sistem tanda dan lambang; (2)aspek aktivitas ─ aktivitas sosial dimana partisipan terlibat; (3)aspek material ─ tempat/waktu/benda selama interaksi; (4)aspek politik ─ distribusi “social goods” seperti power, status, strength, gender, race, dsb.; (5)aspek sosial budaya ─ seperti feelings, values, identities, dsb.

Dalam mencerna isu radikalisme yang beredar, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan lebih komprehensif dibandingkan masyarakat umum. Alih-

alih hanya menyepakati narasi tunggal, mahasiswa idealnya mampu mengidentifikasi isu sebagai kajian keilmuan dan sebagai konteks. Khususnya bagi kelompok mahasiswa yang pro dan kontra, agar tidak mendapatkan informasi yang salah. Respon kritis sebenarnya dapat dijadikan tolak ukur awal bahwa mahasiswa tersebut memiliki pemahaman yang lebih terhadap isu dibanding mahasiswa lainnya. Lebih lanjut, muatan kritik yang disampaikan bisa ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi esensi perbedaan pemikirannya. Kesimpulannya, mahasiswa Bali memahami konteks radikalisme di Indonesia dengan sangat baik, namun hanya sebagian saja (18%) yang juga memahaminya secara kajian keilmuan. Sedangkan karakter kritis mahasiswa masih tergolong rendah, karena hanya beberapa responden yang benar-benar melihat isu dari berbagai sudut pandang dan mencari aktif pengetahuan tersebut.

Respon Mahasiswa Bali Terhadap (Narasi Tunggal) Wacana Radikalisme

Pertama-tama kita harus memahami dahulu konsep Islam sebagai agama, dan Islam sebagai sebuah ideologi perubahan dan kehidupan masyarakat. Amin Saikal (dalam Akbarzadeh & Mansouri, 2007: 13-15) mengatakan bahwa menjadi salah satu keyakinan monoteis, Islam tidak hanya mencakup konsep umum Ketuhanan dan sifat-sifatnya, tetapi juga memberikan bobot yang sama terhadap kesucian hidup (sebagai anugerah dari Tuhan), martabat manusia, moral fundamental, etika, dan kebajikan di dunia. Dalam Islam, gagasan tentang kekuatan Tuhan dan kelemahan manusia (sebagai makhluknya) dimaknai secara hati-hati terhadap hal-hal keduniawian yang bertentangan dengan perintah Tuhan, sehingga melenceng dari prinsip-prinsip ketakwaan dan kesalehan yang dapat diterima secara komunal. Kehendak Tuhan tetap yang tertinggi, tetapi makhluk-Nya diberi kemampuan berpikir (nalar) untuk bertindak secara bertanggung jawab di bumi untuk memenuhi keridhaan Tuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi. Pada level doktrinal, Islam bersifat monolitik dan tidak mengenal kompartementalisasi kehidupan dalam hal ras, sosial, politik, budaya dan divisi territorial, termasuk secara esensial merujuk pada hal mendasar tentang penciptaan dan otoritas duniawi sebagai cerminan dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai agama, prinsip-prinsip dalam Islam berperan untuk mengatur perilaku penganutnya sesuai level doktrinal. Sedangkan sebagai ideologi kehidupan bermasyarakat, prinsip-prinsip dalam Islam dibedakan menjadi dua pendekatan, yakni Jihadi dan Ijtihadi.

Isu radikalisme yang beredar di Indonesia bermula dari maraknya aksi teror yang dibingkai oleh pemerintah sebagai praktik Jihad, yaitu bentuk kepatuhan fundamental terhadap prinsip Islam sebagaimana tertulis dalam kitab suci dan hadist. Sebuah pemahaman bahwa antara agama dan politik dalam Islam adalah tidak terpisahkan. Sehingga memunculkan isu upaya mengganti ideologi negara. Pelaku teroris yang kemudian dilabeli sebagai kelompok Islam radikal, pemaknaannya berkembang luas hingga menyentuh skala personal stereotyping, sehingga isunya menjadi semakin sensitif ketika bersinggungan dalam pola kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, hal ini merugikan mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Di sisi lain, kejadian ini memicu eksklusifitas kelompok muslim tertentu dan justru berpeluang memecah-belah muslim itu sendiri (segregasi). Menerapkan prinsip-prinsip Islam sebagai ideologi kehidupan

bermasyarakat, jika dilihat dari sudut pandang Jihad akan dihadapkan pada aspek kekerasan. Kekerasan inilah yang kemudian dimaknai dengan hal-hal yang bersifat radikal, dan pahamnya disebut radikalisme. Padahal jika ditelaah lagi secara terminologi, kata radikal atau radikalisme tersebut tidak berkorelasi langsung dengan kekerasan. Artinya, ada pemaknaan dasar yang “salah kaprah” sejak awal.

Berbeda dengan Jihad, pendekatan Ijtihad diinterpretasikan sebagai pandangan Islam yang tidak memberikan teori atau cetak biru atas pemerintahan menurut prinsip-prinsip Islam. Terjalin hubungan yang lebih lunak antara agama dan praktik politik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam sebagai ideologi kehidupan bermasyarakat. Sistem ini mengklaim bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perekonomian di masa modern. Apabila terminologi “radikalisme Islam” berarti menganut ideologi menurut prinsip-prinsip Islam, maka Ijtihad dapat juga dikatakan termasuk ke dalam praktik radikalisme, dan tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Beberapa pendukung kontemporer pendekatan ini berasumsi akan adanya peluang pemerintahan sekuler dalam masyarakat yang mayoritas muslim, selama Islam dihormati sebagai agama mayoritas dalam negara. Pendekatan ini telah menghasilkan berbagai tokoh Islamis liberal, contohnya Abdurrahman Wahid (Presiden Indonesia 1999-2001) dan Mohammed Khatami (Presiden Iran 19972005) (Saikal dalam Akbarzadeh & Mansouri, 2007: 17).

Pada diskusi kelompok terbatas yang dilakukan peneliti terhadap 30 mahasiswa di Bali, terdapat beberapa poin penting yang menggarisbawahi kritik narasi tunggal radikalisme di Indonesia. Pertama, bahwa ada aktor “bayangan” dibalik wacana radikalisme yang sengaja disematkan kepada identitas Islam untuk melindungi kepentingan kapitalis. Dalam hal ini, pemerintah pun dianggap sebagai pihak yang dimanfaatkan. Karena menurut pernyataan salah satu peserta, dirinya pernah menjadi bagian dari kelompok yang dianggap radikal oleh pemerintah dengan mengikuti perhelatan keagamaan besar, namun ia menyangkal jika kegiatan tersebut bermuatan upaya untuk mengganti ideologi negara. Kedua, narasi tunggal justru berpotensi menyesatkan dan tidak mengedukasi. Selain itu, narasi tunggal juga telah merugikan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan isu. Konflik identitas justru dipertaruhkan di sini, yang dapat memicu perpecahan internal (diantara sesama muslim). Stigmatisasi dan perundungan terhadap kelompok tertentu juga semakin marak terjadi. Ketiga, karena wacana radikalisme sudah menyentuh “secara darurat” ke seluruh lini masyarakat, terdapat kebijakan-kebijakan baru yang dianggap kurang substansial, yang akhirnya membatasi eksistensi warga sipil untuk bermasyarakat dan memperoleh penghidupan. Contohnya, diberlakukannya tes wawasan kebangsaan pada beberapa instansi yang menuai pro dan kontra. Keempat, salah satu karakter atau ciri utama sesuatu dapat dikatakan radikal atau menyimpan muatan radikalisme di dalamnya adalah apabila hal tersebut bersifat progresif. Artinya, kegiatan itu menunjukkan kemajuan, semakin dekat ke arah tujuannya. Dalam hal ini, aksi-aksi teror yang dikaitkan dengan radikalisme Islam sama sekali tidak memiliki karakter tersebut. Karena bila ditelaah kembali, aksi-aksi tersebut tidak mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan pengaruh politis dalam pemerintahan jika memang tujuannya adalah

mengganti ideologi negara. Dengan kata lain, bukanlah radikalisme yang sedang terjadi di negeri ini, melainkan sebatas terorisme saja.

Narasi radikalisme di Indonesia sedikit banyak juga memberi dampak di lingkungan institusi pendidikan, khususnya bagi mahasiswa yang idealismenya harus berbenturan dengan kebijakan kampus. Salah satu peserta diskusi menyampaikan jika pernah suatu kali tulisan mahasiswa tidak diberikan ijin terbit di buletin kampus karena dianggap bermuatan sensitif. Sebenarnya ini adalah hal yang normal terjadi, ketika kampus memberlakukan filter atau tindakan pencegahan terhadap aktivitas mahasiswa. Namun yang seharusnya perlu diperhatikan kembali adalah esensi bahwa perguruan tinggi merupakan tempat dimana segala sesuatu bisa diperdebatkan secara keilmuan. Artinya tidak ada hal yang tabu untuk dikemukakan selama memiliki argumentasi logis atas dasar ilmu pengetahuan. Mahasiswa justru harus dilatih untuk mengkritisi sekitarnya, karena di sanalah letak pembelajaran seorang mahasiswa, meski pengawasan tentu tetap harus dilakukan. Sebagian besar peserta diskusi mengatakan jika kampus mereka belajar sudah memberi keleluasaan untuk mahasiswa menginisiasi forum diskusi dengan kemudahan menggunakan fasilitas. Meski demikian, tidak ada pihak kampus yang sengaja menggelar seminar bertema radikalisme sebagai upaya pencegahan paham tersebut menyusupi civitas akademikanya.

Berdasarkan survei yang dirilis BNPT (Tempo, 7/12/2018) mengenai persebaran paham radikal di generasi muda, lingkungan kampus menjadi salah satu yang rawan terpapar radikalisme. Mayoritas responden mendapatkan informasi konten keagamaan melalui media sosial. Dari sini dapat dicermati bila pihak kampus tidak bisa mengontrol informasi yang diakses oleh mahasiswanya. Oleh sebab itu, tindakan melarang atau membatasi kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus atas dasar pencegahan bukanlah solusi yang tepat. Karena justru akan berada di luar pengawasan kampus. Kekhawatiran kampus akan persebaran paham radikal di lingkungan mahasiswa, salah satunya diindikasikan dengan berkembangnya komunitas keagamaan yang (dianggap) tidak semestinya. Oleh sebab itu, tindakan komunikasi dan pendampingan penting diterapkan untuk mengidentifikasi lebih dini peluang pengaruh tersebut. Dengan begitu, tiap komunitas mahasiswa akan saling bekerja sama menjaga kehidupan kampus agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya merusak, dan kampus juga tidak kehilangan esensinya sebagai lingkungan pendidikan.

Peserta diskusi kelompok memaparkan pendapatnya terkait hal-hal yang bisa dilakukan kampus untuk bisa bersinergi dengan mahasiswa dalam rangka mencegah ataupun menanggulangi pengaruh negatif (radikalisme) di lingkungan akademik, antara lain: kemudahan ijin dan fasilitas, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kegiatan yang dilakukan komunitas mahasiswa, menerima kritikan dan tidak mengintervensi, menggelar sosialisasi/seminar rutin dengan narasumber yang berseberangan (pro dan kontra) dan/atau narasumber pelaku, tokoh agama, dsb, menginisiasi forum diskusi atas isu-isu populer dengan pendampingan dosen, menyediakan media komunikasi yang aktif sebagai sarana menampung aspirasi. Kunci agar kampus bisa bersinergi dengan mahasiswa adalah berkolaborasi serta jeli melihat kebutuhan mereka (dalam koridor akademik). Contohnya, apabila isu radikalisme yang menjadi sorotan dan informasi yang

beredar di luar sana simpang-siur, maka kampus penting untuk mengakomodasi ruang perdebatan publik serupa seminar dengan dua narasumber (pro dan kontra) dalam satu forum. Termasuk mendukung mahasiswa ketika akan mengundang narasumber yang kontroversial dalam kegiatan mereka. Hal yang berisiko tetapi dilakukan dengan pengawasan, akan jauh lebih baik daripada melarang kemudian tidak mengawasinya sama sekali. Bagaimana pun juga, saat mahasiswa berani mengkritik, maka di saat itu juga mereka belajar.

Melalui diskusi kelompok terbatas yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi jika tindakan mengkritisi pada mahasiswa justru mengindikasikan dirinya tidak mudah terpengaruh. Karena ia dianggap mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Apabila memang ternyata pandangannya tersebut dirasa kurang pantas, maka yang harus dilakukan terhadap mahasiswa tersebut adalah mengadu argumentasi secara keilmuan dan logika saja. Oleh karena itu, komunikasi menjadi kunci penyelesaian masalah. Merujuk pada topik penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa potensi rentan mahasiswa Bali untuk terpapar paham radikalisme hampir tidak ditemukan. Temuan di lapangan, meski berupa kritik, mahasiswa-mahasiswa tersebut hanya berusaha untuk menyampaikan argumen yang epistemologis dan realistis, sama sekali tidak ada indikasi untuk mengadopsi radikalisme terhadap Pancasila. Alasan lainnya adalah karena mahasiswa di Bali mayoritas beragama Hindu. Jadi mereka sama sekali tidak terpengaruh isu radikalisme Islam tersebut. Posisi rentan mahasiswa terpapar radikalisme memang tidak ditemukan, namun stigmatisasi dan stereotyping terhadap kelompok muslim beberapa ditemukan. Hal ini yang juga harus menjadi perhatian pihak kampus, yakni untuk memupuk toleransi antarumat beragama di Bali.

KESIMPULAN

Pemahaman isu radikalisme yang beredar di lingkungan mahasiswa Bali secara keseluruhan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mahasiswa di Bali (berdasarkan responden yang berpartisipasi), tidak ada yang ditemukan terpapar paham radikalisme yang dapat meruntuhkan ideologi Pancasila. Lebih lanjut, karakter kritis mahasiswa terhadap isu diidentifikasi dengan skala 1:3. Sebanyak kurang lebih 20-30 persen mahasiswa mampu memetakan pemikirannya dalam area perspektif keilmuan dan kontekstual. Sedangkan sisanya, kurang mampu melakukan itu, sehingga mereka cenderung terbawa arus wacana yang terbangun dalam pemaknaan publik. Oleh karenanya selalu muncul aspek-aspek “kekerasan, perubahan, teroris(me), dan Islam” dalam pola pikir mereka ketika menerjemahkan radikalisme. Aktivitas inilah yang kemudian menciptakan stereotip bagi kelompok tertentu. Di sisi lain, kritisisme mahasiswa justru membuatnya mampu mencerna informasi secara logis dari segala sudut pandang agar tidak mudah terpengaruh terhadap paham/ideologi (baru). Sekaligus kelompok mahasiswa tersebut juga mampu menyusun solusi strategis untuk menanggulangi dampak (buruk) yang mungkin terjadi.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, rekomendasi ditujukan secara khusus kepada pengambil kebijakan instansi pendidikan tinggi di Bali untuk membangun dan/atau mengelola (dengan lebih serius) support system di lingkungan kampus, dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi dua arah. Dalam hal ini, kampus dapat mulai mengaktivasi layanan kritik dan saran dengan lebih intens, kemudahan ijin dan fasilitas, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kegiatan yang dilakukan komunitas mahasiswa, menerima kritikan dan tidak mengintervensi, mengakomodasi sosialisasi/seminar rutin dengan narasumber yang beragam (pro dan kontra) dan/atau narasumber pelaku, tokoh agama, dsb, dan menginisiasi forum diskusi atas isu-isu populer dengan pendampingan dosen. Namun tidak menutup kemungkinan rekomendasi ini juga dapat menjadi sarana pertimbangan bagi kebijakan kampus di seluruh Indonesia.

Referensi

Abbas, Tahir (ed). 2007. Islamic Political Radicalism. Edinburgh University

Press, Edinburgh.

Akbarzadeh, Shahram & Mansouri, Fethi (eds). 2007. Islam and Political Violence. Tauris Academic Studies, London.

Crook, Stephen. 2003. Modernist Radicalism and its Aftermath. Routledge, New York.

Gane, Mike & Johnson, Terry (eds). 2003. Foucault’s New Domain. Routledge, New York.

Gee, James Paul. 2001. An Introduction to Discourse Analysis. Routledge, New York.

Hafez, Kai. 2010. Radicalism and Political Reform in the Islamic and Western Worlds. Cambridge University Press, UK.

Whisnant, Clayton. 2012. Foucault and Discourse: A Handout for HIS 389, daring <http://webs.wofford.edu/whisnanttcj/his389/foucault_discourse.pdf>, diakses tanggal 7 Desember 2019.

Ramadhan, F.M., ‘Kampus dan Sekolah Rawan Terpapar Paham Radikal,’ Tempo

Grafis, 7 Desember 2018, daring

<https://grafis.tempo.co/read/1483/kampus-dan-sekolah-rawan-terpapar-paham-radikal>, diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Hantoro, Juli (ed.), ‘Survei: Indonesia Tidak Sedang Darurat Radikalisme,’

Tempo Nasional, 29 November 2019, daring <

https://nasional.tempo.co/read/1278217/survei-indonesia-tidak-sedang-darurat-radikalisme>, diakses tanggal 10 Agustus 2020.

41

Discussion and feedback