SUBSTRATE DEGRADATION ABILITY OF CANDIDATES ISOLATE CELLULOLYTIC PROBIOTIC BACTERIA FROM THE LARGE INTESTINE OF BALI PIGS

on

ISSN 2722-7286

Jurnal

FAPET UNUD

Jurnal

Peternakan Tropika

Journal of Tropical Animal Science

email: jurnaltropika@unud.ac.id

Submitted Date: May 12, 2023

Accepted Date: September 3, 2023

Editor-Reviewer Article: Eny Puspani & A.A. Pt. Putra Wibawa

KEMAMPUAN DEGRADASI SUBSTRAT KANDIDAT ISOLAT BAKTERI PROBIOTIK SELULOLITIK ASAL USUS BESAR BABI BALI

Putri, I G.A.W.K., I M. Mudita, dan I G. L. O. Cakra

PS. Sarjana Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana, Denpasar, Bali e-mail: igawilonakaulikaputri@student.unud.ac.id , Telp. +62 822-4712-6708

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan degradasi substrat kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Udayana selama 1 bulan. Kemampuan degradasi substrat dari isolat bakteri probiotik selulolitik dilaksanakan dengan metode difusi cakram (disc diffusion test) yaitu dengan menginokulasikan bakteri pada kertas cakram. Kemampuan degradasi didasarkan pada pembentukan zona bening pada medium padat yang mengandung 1% substrat uji (avicel, xylan, amilum, protein, dan duckweed). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada substrat avicel isolat bakteri A11 menghasilkan nilai tertinggi dan secara statistik menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) terhadap isolat A5, B2, C11, dan C12. Pada substrat xylan isolat bakteri A11 menghasilkan nilai yang lebih tinggi dan secara statistik menunjukkan nyata (P<0,05) terhadap isolate A5, B2, C11, dan C12. Pada substrat amilum isolat bakteri menghasilkan diameter zona bening antara 0,50-3,533 cm. Pada substrat protein dan duckweed isolat bakteri dengan kode A5 menunjukkan nilai yang lebih tinggi secara kuantitatif dan secara statistik berbeda nyata (P<0,05) terhadap A11, B2, C11, dan C12. Hasil uji kemampuan degradasi substrat menunjukkan bahwa isolat bakteri asal usus besar babi bali dengan kode A5 memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada substrat protein dan duckweed, isolat kode A11 memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada substrat avicel dan xylan, serta isolat kode C11 memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada susbtrat amilum.

Kata kunci: bakteri probiotik selulolitik, selulosa, degradasi substrat

SUBSTRATE DEGRADATION ABILITY OF CANDIDATES ISOLATE CELLULOLYTIC PROBIOTIC BACTERIA FROM THE LARGE

INTESTINE OF BALI PIGS

ABSTRACT

This study aims to determine the degradation ability of candidate cellulolytic probiotic bacterial isolates from the large intestine of Bali pigs. This research was conducted at the Animal Feed and Nutrition Laboratory, Faculty of Animal Husbandry, Udayana University for 1 month. Substrate degradation ability of cellulolytic probiotic bacteria isolates was carried out using the disc diffusion method, namely by inoculating bacteria on paper discs. Degradability is based on

the formation of a clear zone on solid medium containing 1% of the test substrate (avicel, xylan, amylum, protein, and duckweed). The results showed that, on the avicel substrate, bacterial isolate A11 produced the highest score and was statistically significantly different (P<0.05) to isolates A5, B2, C11, and C12. On xylan substrate, bacterial isolates A11 produced higher values and were statistically significant (P<0.05) against isolates A5, B2, C11, and C12. On amylum substrate, bacterial isolates produced a clear zone diameter between 0.50-3.533 cm. On protein and duckweed substrates, the bacterial isolate with code A5 showed higher values quantitatively and was statistically significantly different (P<0.05) to A11, B2, C11, and C12. The results of the substrate degradation ability test showed that the bacterial isolates from the large intestine of Bali pigs with code A5 had the highest degradation abilities on protein and duckweed substrates, isolates coded A11 had the highest degradation abilities on avicel and xylan substrates, and isolate code C11 had the highest degradation abilities on substrates amylum.

Keywords: cellulolytic probiotic bacteria, cellulose, substrate degradation

PENDAHULUAN

Peternakan babi bali umumnya memanfaatkan batang pisang, daun-daunan, dedak padi, bungkil kelapa dan limbah dapur sebagai pakan (Sumadi et al., 2016). Bahan-bahan tersebut merupakan bahan pakan dengan kandungan serat kasar (selulosa) yang tinggi, hal tersebut berpengaruh pada rendahnya tingkat efisiensi pakan pada ternak monogastrik seperti babi bali. Selulosa adalah komponen utama penyusun dinding sel tanaman yang merupakan polimer linier D-glukosa yang terikat pada ikatan β-1,4 glikosida yang bersifat kompak sehingga sulit terdegradasi oleh enzim-enzim perncernaan (Howard et al., 2003; Perez et al., 2002). Selulosa memiliki berat molekul tinggi dan memiliki struktur kimia yang linear dimana unit dari selobiosa berulang membentuk polimer (Klemm et al., 1998). Kemampuan selulosa untuk membentuk microfibril akan membuat struktur daerah kristalin semakin besar dan menurunnya daerah struktur amorph yang berdampak pada kelarutan yang rendah dan lebih sulit didegradasi (Zhang dan Lynd, 2004). Menurut Schwarz (2001), tidak semua mikroorganisme dapat mendegradasi selulosa sebagai akibat tingkat kelarutannya yang rendah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendegradasi substrat selulosa adalah dengan pengaplikasian bakteri yang mampu mendegradasi substrat tersebut dalam hal ini yaitu bakteri selulolitik.

Bakteri selulolitik adalah mikroorganisme yang dapat memproduksi enzim selulase yang berperan dalam proses degradasi selulosa. Selulosa dihidrolisis oleh enzim selulase yang ditandai dengan zona bening yang terbentuk disekitar koloni bakteri sebagai respons terhadap keberadaan selulosa di lingkungannya (Utama et al., 2018). Bakteri selulolitik memiliki kemampuan untuk merombak selulosa untuk dijadikan produk sederhana seperti glukosa (Rooks et al., 2012).

Selulolitik sendiri berarti proses pemecahan selulosa menjadi senyawa atau unit-unit glukosa yang lebih kecil (Saratale, 2012). Bakteri selulolitik memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi enzim menjadi lebih cepat. Bakteri selulolitik menarik untuk dilakukan eksplorasi karena laju pertumbuhannya yang cepat, kompleksitas enzim dan variabilitas habitat yang mendukung (Nurrochman, 2015).

Penelitian Pande (“Unpublished”) telah berhasil mengisolasi dan menskrining 5 isolat bakteri dari usus besar babi bali yang disinyalir dapat berperanan sebagai kandidat bakteri probiotik selulolitik, yaitu isolat bakteri dengan kode A5, A11, B2, C11, dan C12 mampu mendegradasi substrat selulosa (CMC/Carboxymethyl cellulose) yang ditandai dengan dihasilkannya diameter zona bening masing-masing 0,601 cm, 0,953 cm, 1,298 cm, 1,473 cm, dan 8,161 cm. Karakteristik khususnya bentuk, sifat gram, morfologi sel dan/atau koloni, kebutuhan oksigen, uji katalase maupun uji gula-gula dari kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik (A5; A11; B2; C11) juga telah diketahui yaitu merupakan bakteri Bacillus licheniformis (A5 dan B2) dan Bacillus lentus (A11 dan C11) (Ibrahim, unpublished). Mudita et al. (2019) menyatakan bahwa isolat bakteri asal cairan rumen sapi bali mempunyai kemampuan degradasi substrat sumber/mengandung selulosa cukup tinggi yang ditunjukkan dengan dihasilkannya diameter zona bening sebesar 0,431 – 0,525 cm, 0,507 – 0,664 cm, 0,706 – 0,775 cm, 0,592 – 0,628 cm tiap 15µl kultur bakteri masing-masing pada CMC, avicel, dedak padi dan jerami padi. Beberapa penelitian mengkonfirmasi kaitan antara degradasi substrat dengan efek menguntungkan dari penggunaan bakteri jenis ini dalam meningkatkan kualitas nutrisi pakan ternak, meningkatkan degradasi serat serta menurunkan antinutrisi dan patogen pakan, membantu proses pencernaan dan penyerapan pakan, meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak (Bhat, 2000; Asmare, 2014; Mudita et al., 2019a;b;2020a;b). Berdasarkan hal tersebut dan melihat potensi penggunaan bakteri pada proses fermentasi pakan, penulis tertarik untuk mengetahui kemampuan degradasi substrat dari isolat bakteri asal usus besar babi bali pada substrat lain seperti avicel, xylan, amilum, protein, dan duckweed.

MATERI DAN METODE

Materi

Isolat bakteri yang digunakan pada penelitian ini adalah isolat bakteri hasil penelitian Pande (unpublished) dengan kode A5, A11, B2, C11 dan C12 yang merupakan kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik yang diisolasi dari usus besar babi bali yang diambil dari daerah

tempat pengembangbiakan babi bali di Desa Gerokgak, Buleleng, Bali. Peralatan yang digunakan adalah laminar air flow, gelas ukur, kapas, gelas beaker, erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, rak tabung reaksi, paper disc 60 mm, pinset, ose, timbangan elektrik, inkubator, pipet/mikropipet automatis, pengaduk magnetik/vortex, stirer, autoklaf, kamera, jangka sorong, api bunsen, lemari pendingin, berbagai peralatan plastik seperti wadah sampel, toples plastik, nampan plastik, tabung plastik, dan berbagai peralatan gelas/glassware serta alat tulis. Bahan/sarana yang digunakan pada penelitian ini meliputi alkohol 70%, spritus, aquades, medium pertumbuhan bakteri probiotik dalam bentuk cair dan padat (Nutrient broth dan Nutrient Agar), substrat uji (avicel, xylan, amilum, protein, dan duckweed).

Waktu, tempat, dan rancangan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola sederhana dengan lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan pada penelitian ini didasarkan pada jumlah isolat bakteri yang digunakan yaitu 5 perlakuan dengan kode isolat A5, A11, B2, C11, dan C12.

Pembiakan isolat bakteri

Isolat bakteri probiotik selulolitik murni yang digunakan terlebih dahulu ditumbuhkan pada medium cair nutrient broth (NB). Pembuatan medium dilakukan dengan mencampurkan 1,4 gram nutrient broth dengan 100 ml akuades. Selanjutnya medium cair dihomogenkan dengan cara disterilkan menggunakan vortex pada suhu 100°C selama ±15 menit, kemudian disterilisasi pada suhu 121 °C selama 15 menit menggunakan autoklaf. Setelah dilakukan sterilisasi, medium cair didiamkan untuk menurunkan suhu dan siap dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebagai tempat pertumbuhan bakteri.

Pembuatan medium uji

Medium yang digunakan untuk uji kemampuan degradasi substrat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali yaitu medium padat yang dicampurkan berbagai jenis substrat yaitu (avicel, xylan, amilum, protein, dan duckweed). Medium uji dibuat menggunakan 1 gram susbrat uji (avicel, xylan, amilum, protein, dan duckweed), 2,8 gram Nutrient Agar, dan 100 ml aquades. Selanjutnya medium uji dihomogenkan dengan cara di sterilkan menggunakan vortex pada suhu 100°C selama ±15 menit. Medium yang telah dihomogenkan kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Setelah dilakukan sterilisasi, medium kemudian dituangkan pada cawan petri untuk uji kemampuan degradasi substrat.

Uji kemampuan degradasi substrat

Kemampuan degradasi substrat selulosa dari isolat bakteri probiotik selulolitik yang telah diperoleh, dilaksanakan dengan metode difusi cakram (disc diffusion test) yang didasarkan pada pembentukan zona bening pada substrat uji di sekeliling koloni bakteri (Hankin dan Anagnostakis, 1977; CLSI, 2008). Substrat uji yang dipakai adalah avicel, xylan, amilum, dan proteosa (protein) dan duckweed. Substrat substrat selulosa kristalin (menggunakan avicel), substrat xylanosa (menggunakan xylan), substrat amilosa (menggunakan amilum), substrat proteosa/protein (menggunakan proteosa/bubuk albumin) dan substrat duckweed (menggunakan tepung duckweed). Uji kemampuan degradasi substrat dilakukan dengan cara sebagai berikut; kultur isolat bakteri murni dalam medium pertumbuhan cair “nutrient broth” diinokulasikan sebanyak 15µl ke dalam paper disc 60 mm. Kemudian diletakkan diatas medium pertumbuhan selektif padat “nutrient agar yang telah ditambahkan 1% substrat uji pada cawan petri, selanjutnya diinkubasi selama 3 hari pada suhu 37,5oC dalam kondisi anaerob (Mudita et al., 2019a;b; 2020a;b). Semua kegiatan akan dilakukan dengan 4 kali ulangan untuk memperoleh hasil yang representatif.

Penghitungan zona bening

Penghitungan kemampuan degradasi substrat berbagai substrat dari isolat bakteri dilakukan dengan mengukur diameter zona bening yang dihasilkan oleh isolat bakteri menggunakan paper disc pada cawan petri yang berisi medium pertumbuhan mikroba. Pengukuran diameter zona bening dilakukan setelah inokulasi isolat bakteri pada paper disc 60 mm yang diletakkan pada medium pertumbuhan padat “Nutrient Agar” yang mengandung 1% substrat uji selama 3 hari. Pengukuran zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong, sebanyak 3 sisi sebagai indikasi kemampuan degradasi substrat.

Variabel yang diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu: 1) Kemampuan degradasi substrat avicel (sumber selulosa), 2) Kemampuan degradasi substrat xylan (sumber hemiselulosa), 3) Kemampuan degradasi substrat amilum (BETN), 4) Kemampuan degradasi substrat protein, dan 5) Kemampuan degradasi substrat duckweed (bahan pakan dengan kandungan serat kasar).

Analisis statistik

Data yang dihasilkan dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) dan apabila terdapat nilai berbeda nyata (P<0,05) dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur/Honestly Significant Different (Sastrosupadi, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik yang diisolasi dari usus besar babi bali dengan kode A5, A11, B2, C11, dan C12 memiliki kemampuan degradasi substrat yang cukup tinggi dan secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kemampuan degradasi substrat dari kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali

|

Substrat3 |

Diameter Zona Bening (cm)2 |

SEM5 | ||||

|

A51 |

A11 |

B2 |

C11 |

C12 | ||

|

Avicel |

0,410b4 |

1,721a |

0,343b |

0,399b |

0,338b |

0,126 |

|

Xylan |

2,793ab |

3,540a |

2,363bc |

1,616c |

2,775ab |

0,166 |

|

Amilum |

1,001d |

0,560e |

1,277c |

3,533a |

1,811b |

0,238 |

|

Protein |

5,740a |

3,012b |

2,841bc |

2,477c |

0,327d |

0,397 |

|

Duckweed |

0,300a |

0,221ab |

0,219ab |

0,205ab |

0,136b |

0,017 |

Keterangan:

1)Kode kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik hasil isolasi dari usus besar babi bali

2)Hasil analisis Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan UNUD

3)Substrat uji; avicel (sumber selulosa), xylan (Hemiselulosa), Amilum (BETN), protein, duckweed (bahan pakan mengandung serat kasar)

4)Huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan nilai yang berbeda tidak nyata (P>0,05)

5)SEM=Standard Error of The Treatment Means

Kandidat isolat yang digunakan dalam penelitian ini mampu mendegradasi substrat avicel, xylan, amilum, protein, dan duckweed yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar substrat uji. Zona bening adalah petunjuk kepekaan bakteri dalam mendegradasi bahan/substrat uji yang digunakan dan zona bening terbentuk disekitar koloni bakteri pada kertas cakram dalam metode difusi cakram. Terbentuknya zona being menunjukkan bahwa ke-5 isolat yang digunakan dalam penelitian ini mampu mendegradasi substrat selulosa, hemiselulosa maupun amilum yang merupakan komponen utama dari dinding sel tanaman/bahan pakan menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu glukosa. Kemampuan degradasi substrat dipengaruhi oleh aktivitas enzim masing-masing bakteri. Maranatha (2008) menyatakan bahwa setiap bakteri selulolitik menghasilkan kompleks enzim selulase yang berbeda-beda, tergantung dari gen dan sumber karbon yang digunakan. Disamping itu, beberapa jenis bakteri selulolitik juga diketahui mempunyai aktivitas enzim yang bersifat multiple function, yaitu satu jenis protein enzim menghasilkan 2 atau lebih aktivitas enzim yang berbeda (Schwarz, 2001).

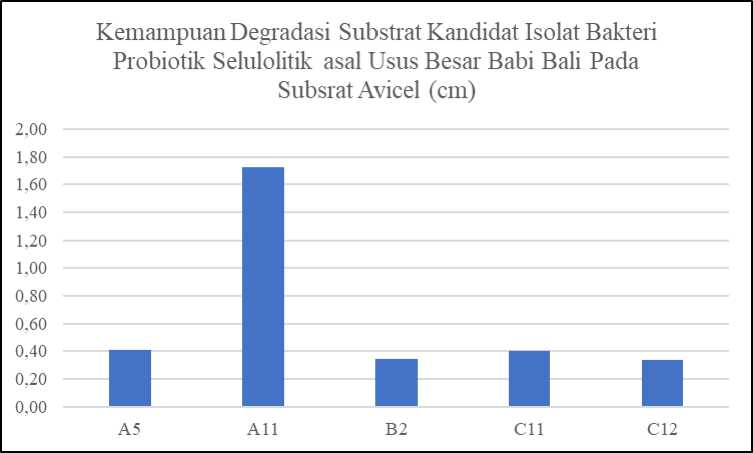

Kemampuan degradasi substrat avicel

Avicel merupakan substrat selulosa yang berbentuk kristalin, diameter zona bening yang dihasilkan oleh isolat bakteri uji merupakan tanda bahwa isolat bakteri asal usus besar babi bali memiliki aktivitas enzim selulase yang mampu mendegradasi selulosa menjadi komponen yang lebih sederhana (selubiosa dan/atau glukosa). Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan berikatan dengan komponen lain yaitu lignin dan hemiselulosa yang membentuk suatu lignoselulosa (Lynd et al., 2002). Aktivitas enzim selulase pada substrat avicel merupakan aktivitas dari enzim ekso-1,4-β-glukanase (Meryandani et al., 2009). Kasana et al. (2008) menyatakan bahwa adanya aktivitas hidrolisis selulosa oleh enzim ekso-1,4-glukanase yang dihasilkan oleh isolat bakteri selulolitik mengakibatkan terbentuknya zona bening pada daerah koloni bakteri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat bakteri asal usus besar babi bali memiliki kemampuan untuk mendegradasi substrat avicel dengan menghasilkan diameter zona bening antara 0,343-1,721 cm. Hasil ini menjadi indikasi bahwa semua isolat bakteri selulolitik asal usus besar babi bali mampu memproduksi enzim selulase. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pande (unpublished) yang menyatakan bahwa kelima isolat (A5, A11, B2, C11, dan C12) yang berasal dari usus besar babi bali mampu mendegradasi substrat CMC/Carboxymethyl cellulose dengan menghasilkan diameter zona bening antara 0,601-3,161 cm. CMC merupakan substrat selulosa murni yang berbentuk amorphous sehingga aktivitas enzim selulase pada substrat CMC merupakan aktivitas enzim endo-glukanase. Bakteri selulotik dapat menghasilkan komponen enzim spesifik dari sintesis enzim selulase. Komponen enzim yang dihasilkan oleh bakteri selulotik akan mendegradasi microfibril-mikrofibril penyusun selulosa. Mikrofibril penyusun selulosa memiliki dua tipe yaitu kristalin dan amorf. Kedua tipe ini dibentuk melalui ikatan inter dan intra molekuler (Lynd et al., 2002).

Gambar 1. Kemampuan degradasi substrat kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali pada substrat avicel

Isolat bakteri dengan kode A11 memiliki kemampuan degradasi substrat tertinggi dengan diameter zona bening sebesar 1,721 cm sedangkan isolat dengan kode B2 memiliki kemampuan degradasi susbtrat avicel terendah (Gambar 1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat dengan kode A11 memiliki diameter zona bening tertinggi, hal ini diduga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas enzim yang dihasilkan oleh isolat bakteri tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Adnyana (“Unpublished”) yang menyatakan bahwa pada inkubasi selama 24 jam, isolat bakteri A11 memiliki aktivitas enzim ekso-glukanase paling tinggi yaitu 0,016 U. Diameter yang berbeda pada zona bening yang dihasilkan oleh isolat bakteri asal usus besar babi bali diduga diakibatkan oleh faktor genetik dan aktivitas enzim yang berbeda pada setiap isolat bakteri. Faktor genetik dapat mempengaruhi besarnya produksi enzim (Sumardi et al., 2010). Menurut Meryandini et al. (2009) setiap bakteri selulolitik menghasilkan kompleks enzim selulase berbeda, tergantung gen yang dimiliki dan sumber karbon yang digunakan.

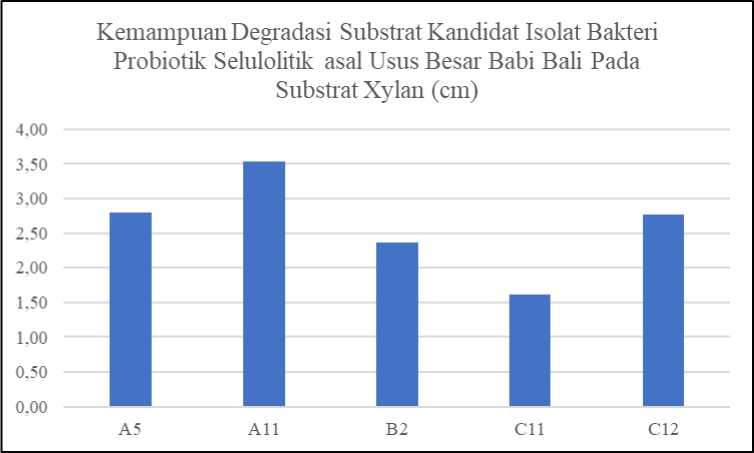

Kemampuan degradasi substrat xylan

Xylan merupakan salah satu substrat yang dapat digunakan untuk produksi xylanase oleh mikroorganisme. Xylan termasuk golongan hemiselulosa dan umumnya terikat pada selulosa, pektin, lignin dan polisakarida lainnya yang membentuk dinding sel tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima kandidat isolat bakteri (A5, A11, B2, C11, dan C12) asal usus besar babi bali memiliki kemampuan untuk mendegradasi substrat xylan ditandai dengan dihasilkannya diameter zona bening antara 1,616-3,540 cm. Hasil ini menjadi indikasi bahwa

semua isolat bakteri selulolitik asal usus besar babi bali mampu memproduksi enzim xylanase dan mempunyai aktivitas enzim yang berbeda dalam mendegradasi senyawa xylanosa.

Tinggi rendahnya nilai diameter zona bening yang dihasilkan isolat bakteri menunjukkan bahwa isolat bakteri asal usus besar babi bali mampu menghasilkan enzim xylanase yang berbeda dalam proses mendegradasi senyawa xylanosa. Perez et al. (2002) menyatakan bahwa senyawa xylan (hemiselulosa) relatif mudah didegradasi menjadi monomer penyusunnya yaitu glukosa, mannose, galaktosa, xilosa, arabinosa dan 4-0 methyl glukoronik, D-galacturonic, dan D-glukoronik. Perbedaan diameter zona bening yang dihasilkan oleh masing-masing isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali dalam mendegradasi substrat xylan diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dari tiap bakteri (Sumardi et al., 2010).

Gambar 2. Kemampuan degradasi substrat kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali pada substrat xylan

Isolat bakteri selulolitik asal usus besar babi bali yang mampu menghasilkan diameter zona bening tertinggi secara kuantitatif yaitu isolat bakteri dengan kode A11 dan hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Adnyana (“Unpublished”) yang menyatakan bahwa pada inkubasi selama 1 jam, isolat bakteri A11 memiliki aktivitas enzim xylanase paling tinggi yaitu 8,7984 U. Kelima isolat bakteri (A5, A11, B2, C11, dan C12) asal usus besar babi bali secara kuantitatif mampu menghasilkan diameter zona bening yang berbeda (Gambar 2). Slamet et al. (2016) menyatakan bahwa isolat bakteri lignoselulolitik yang diisolasi dari cacing tanah mampu

mendegradasi substrat xylan (hemiselulosa murni) dengan menghasilkan diameter zona bening antara 1,335-1,389 cm.

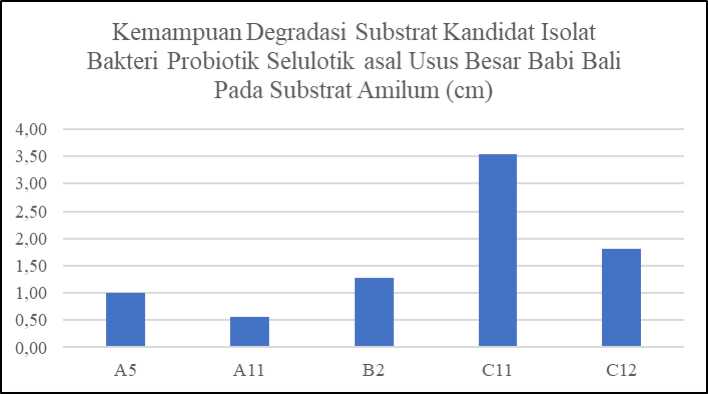

Kemampuan degradasi substrat amilum

Amilum tersusun dari dua polimer glukosa yaitu amilosa dan amilopektin yang terikat oleh ikatan glikosidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat bakteri asal usus besar babi bali memiliki kemampuan untuk mendegradasi substrat amilum. Apabila dilihat secara kuantitatif, semua isolat mampu menghasilkan diameter zona bening yang berbeda. Diameter zona bening yang dihasilkan oleh isolat bakteri antara 0,560 - 3,533 cm pada substrat amilum. Hasil ini menjadi indikasi bahwa semua isolat bakteri selulolitik asal usus besar babi bali mampu memproduksi enzim amilase dan memiliki aktivitas enzim yang berbeda dalam memecah ikatan glukosida pada polimer pati.

Gambar 3. Kemampuan degradasi substrat amilum dari kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali

Amilum atau pati dapat dihidrolisis menggunakan asam atau amilase menjadi polisakarida yang lebih sederhana dalam bentuk maltose hingga glukosa. Reddy et al. (2003), mengungkapkan enzim amilase digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa dan glukosa. Mekanisme kerja enzim α-amilase terdiri dari dua tahap, yaitu: tahap pertama degadasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak.

Isolat bakteri dengan kode C11 memiliki kemampuan degradasi substrat amilum tertinggi (Gambar 3). Tingginya kemampuan degradasi isolat C11 diduga disebabkan oleh tingginya produksi dan kualitas dari enzim yang dihasilkan oleh isolat C11. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Adnyana (“Unpublished”) yang menyatakan bahwa pada inkubasi selama 30 menit isolat bakteri dengan kode C11 memiliki aktivitas enzim amilase paling tinggi yaitu 0,0509 U. Kemampuan degradasi substrat protein

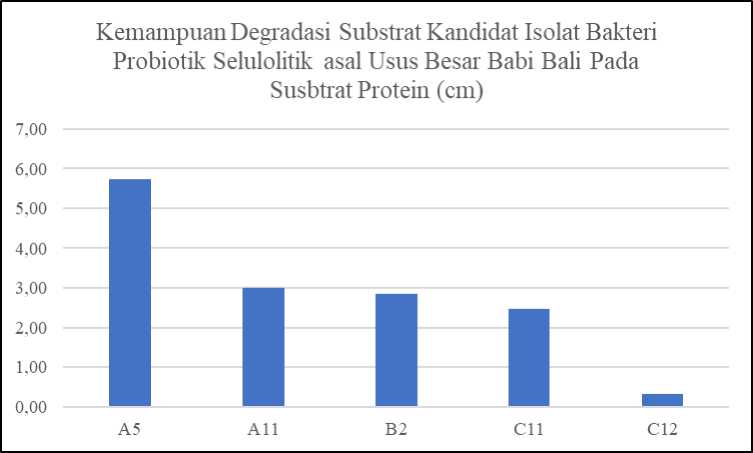

Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai peptida dengan berbagai panjang dari dua asam amino (dipeptida), 4-10 peptida (oligopeptida), dan lebih dari 10 asam amino (polipeptida) (Gandy et al., 2014). Protein dapat dihidrolisis oleh asam, basa, atau enzim tertentu dan menghasilkan campuran asam-asam amino (Winarno, 2004). Abdul (2009) menyatakan bahwa enzim protease mampu memecah protein kasein yang terdapat pada susu skim menjadi peptida-peptida yang lebih sederhana dan asam amino.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat bakteri asal usus besar babi bali memiliki kemampuan untuk mendegradasi substrat protein. Secara kuantitatif, semua isolat bakteri (A5, A11, B2, C11, dan C12) mampu menghasilkan diameter zona bening yang berbeda (Gambar 4.4). Diameter zona bening yang dihasilkan oleh isolat bakteri antara 0,327-5,740 cm. Hasil ini menjadi indikasi bahwa kelima isolat bakteri selulolitik asal usus besar babi bali mampu memproduksi enzim protease dan memiliki aktivitas enzim yang berbeda. Besarnya aktivitas proteolitik dihasilkan dari proses perombakan polimer protein menjadi senyawa peptida dan asam amino, dapat ditunjukkan dengan adanya zona bening yang terbentuk disekitar koloni pada media pertumbuhan selektif (Saidah, 2014).

Gambar 4. Kemampuan degradasi substrat kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik pada substrat protein

Produksi enzim protease paling banyak dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme (Veloorvalappil et al., 2013). Produksi enzim protease dipengaruhi oleh faktor waktu produksi enzim. Semakin cepat pertumbuhan bakteri yang memiliki kemampuan menghasilkan enzim, maka akan semakin besar zona bening terbentuk. Pricillia et al. (2018), menyatakan besarnya zona bening yang terbentuk di sekitar isolat menunjukkan banyaknya produk yang dihasilkan dari hidrolisis protein oleh protease dan terjadinya pemutusan ikatan peptida pada protein oleh protease menjadi unit peptida yang lebih kecil, hidrolisis sempurna dari protein akan menghasilkan asam amino.

Kemampuan degradasi substrat duckweed

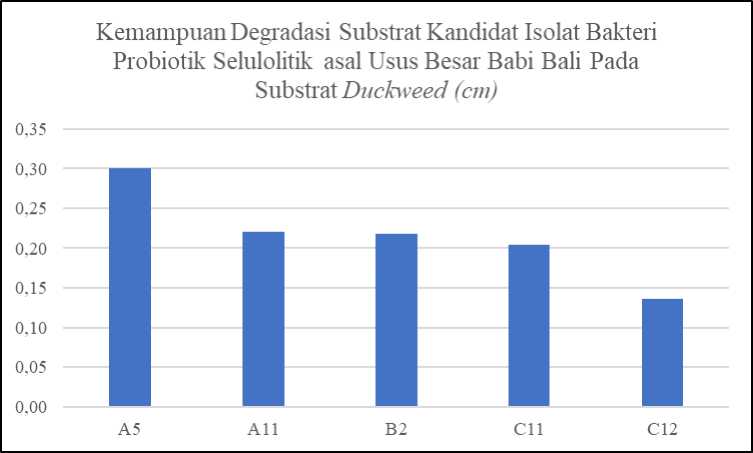

Isolat bakteri asal usus besar babi bali memiliki kemampuan untuk mendegradasi substrat duckweed dengan menghasilkan diameter zona bening antara 0,136-0,300 cm (Gambar 5). Terbentuknya zona bening pada substrat duckweed mengindikasikan bahwa secara kuantitatif semua isolat bakteri (A5, A11, B2, C11, dan C12) mampu mendegradasi duckweed. Isolat bakteri probiotik selulolitik dengan kode A5 secara kuantitatif menghasilkan kemampuan degradasi tertinggi dengan diameter zona bening 0,300 cm dan secara statistik menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) terhadap isolat kode lainnya. Terbentuknya zona bening pada substrat duckweed mengindikasikan bahwa kandungan selulosa yang ada pada duckweed mampu didegradasi dengan baik oleh isolat bakteri uji.

Gambar 5. Kemampuan degradasi substrat kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali pada substrat duckweed

Kemampuan degradasi substrat oleh isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali yang rendah dibandingkan dengan substrat lainnya dikarenakan duckweed mempunyai kandungan serat kasar yang relatif tinggi. Duckweed merupakan gulma perairan yang hidup dipermukaan air dengan periode pertumbuhan yang panjang (Xu et al., 2011). Kandungan serat kasar duckweed sebesar 15,1% (Setiyatwan, 2007). Komposisi serat kasar pada duckweed menurut Arif et al., (2018) yakni terdiri dari lignin (17,98%), selulosa (15,79%) dan hemiselulosa (24,65%).

Perbedaan diameter zona bening yang dihasilkan oleh masing-masing isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali diduga dipengaruhi oleh faktor genetik tiap bakteri. Sumardi et al. (2010) menyatakan bahwa faktor genetik mempengaruhi produksi enzim dan gen setiap mikroorganisme berbeda-beda sehingga masing-masing gen memiliki sifat yang spesifik untuk mengkode enzim-enzim tertentu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat ditarik simpulan yaitu kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali dengan kode A5 memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada substrat protein dan duckweed, isolat kode A11 memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada substrat avicel dan xylan, serta isolat kode C11 memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada susbtrat amilum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk memanfaatkan kandidat isolat bakteri probiotik selulolitik dengan kode A5, A11, dan C11 sebagai starter pendegradasi substrat kaya serat selulosa. Disarankan juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana isolat bakteri probiotik selulolitik asal usus besar babi bali dapat diaplikasikan sebagai starter fermentasi dalam produksi pakan terfermentasi/silase pakan dan atau dalam mendukung produktivitas ternak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU., Dekan Fakultas Peternakan Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS., IPU., ASEAN Eng., Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MP., IPM., ASEAN Eng. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sarjana Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul. 2009. Karakterisasi Sifat Biokimia Hasil Penapisan Isolat Bakteri Kitinolitik. Skripsi. Jurusan Biologi Fmipa Universitas Haluoleo. Haluoleo.

Arif, A R., E. E. Andi. N Hasnah. H. Ilham, A. A. Maudy. 2018. Optimasi pretreatment melalui metode hydrothermal pressure dan pelarut alkali pada produksi bioetanol dari lemna minor. ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia, Vol. 14(1) 2018, 95-106.

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). 2008. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals Approved Standard.

Gandy, W., A. Madden, and M. Holdsworth. 2014. Gizi & Dietika. Jakarta: EGC.

Hankin, L. and S. L. Anagnostakis. 1977. Solid media containing carboxymethylcellulose to detect CX cellulose activity of micro- organisms. Journal of general microbiology/ 98(1): 109-15.

Howard, R. L., E. L. J. R. Abotsi, EL Jansen Van Rensburg, and S. Howard. 2003. Lignocellulose biotechnology: issues of bioconversion and enzyme production. African Journal of Biotechnology, Volume 2, No.12, Page 602-619.

Kasana, S., D. Dhar, and Gulati, 2008. A rapid and easy method for the detection of microbial cellulases on agar plates using gram’s iodine, Curr Microbiol. vol. 57, hal: 503-507.

Klemm, D., H. P. Schmauder, and T. Heinze. 1998. Cellulose, Polysaccharides II. J. Poly. Eukaryot. Vol 22(6): 275-320.

Lynd L. R., P. J. Weimer, W. H. van Zyl WH, and I. S. Pretorius. 2002. Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology. Microbiol. Mol.Biol. Rev. 66(3):506- 577.

Meryandini, A., W. Wahyu, M. Besty, C. S. Titi, R. Nisa, dan S. Hasrul. 2009. Isolasi bakteri selulolitik dan karakterisasi enzimnya. makara, sains, Vol. 13, No. 1, 33-38.

Mudita, I. M., I G. L. O. Cakra, I G. Mahardika, dan I N. S. Sutama. 2019 b. Bakteri Lignoselulolitik. Biokatalis Pakan Limbah Perrtanian. Berbasis Eksperimental. Cetakan Pertama. Penerbit Swasta Nulus, Denpasar. ISBN 978-623-7559-23-8.

Mudita, I. M., I W. Sukanata, I. B. G. Partama, dan I N. S. Sutama. 2020 a . Produksi Probiotik Bakteri Lignoselulolitik “Probio Balitani” Sebagai Pengganti AGP Usaha Peternakan Broiler. Penelitian Calon perusahaan Pemula Udayana. Fakultas peternakan Universitas Udayana, Denpasar

Mudita, I. M., I W. Sukanata, I. B. G. Partama, dan I N. S. Sutama. 2020b. Probiotik Bakteri Lignoselulolitik “Probio-BaliTani” Pengganti AGPs Peternakan Broiler. Penerbit Swasta Nulus, Denpasar Bali, ISBN: 978-623-7559-95-5.

Nurrochman, F. 2015. Eksplorasi Bakteri Selulolitik Dari Tanah Hutan Mangrove Baros Yogyakarta. Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.

Perez, J., J. Munoz-Dorado, T. De la Rubia, and J. Martinez. 2002. Biodegradation and Biological Treatment of Cellulose, Hemicellulose and Lignin; an overview. Int. Microbial, 5: 53-56.

Petre, M., G. Zarnea, P. Adrian, and E. Gheorghiu. 1999. Biodegradation and Bioconversion of Cellulose Waste Using Bacterial and Fungal Cell Immobilized in Radiopolymerized Hydrogels. Resources, Conservationand Recycling 27; 309-332.

Pricilia, S., W. Astuti, dan E. Marliana. 2018. Skrining Bakteri Endofit Penghasil Amilase, Lipase Dan Protease Dari Daun Macaranga hullettii King ex Hook.f. Jurnal Atomik 3(2) : 102-105.

Reddy, N.S., A. Nimmagadda and K. R. Rao. 2003. An overview of themicrobial α - Amylase family. African Journal of Biotechnology. 2: 645ñ648.

Rooks, D. J., J. E. McDonald, and J. N. I. Houghton. 2012. The microbial ecology of anaerobic cellulose degradation in municipal waste landfill. Enviroment Microbiol. 10:1310-1319.

Saidah, A N. 2014. Isolasi Bakteri Proteolitik Termofilik dari Sumber Air Panas Pacet Mojokerto dan Penguji Aktivitas Enzim Protease. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Saratale, G. D., R. G. Saratale, R, and S. E. Oh. 2012. “Production and characterization of multiple cellulolytic enzymes by isolated streptomycessp”. MDS. Biomass and Bioenergy. 47: 302-315.

Sastrosupadi, Adji. 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Yogyakarta: Kanisius.

Schwarz, W. 2001. The cellulosome and cellulose degradation by anaerobic bacteria. Applied microbiology and biotechnology, 56: 634-649.

Setiyatwan H. 2007. Peningkatan Kualitas Nutrisi Duckweed Melalui Fermentasi Menggunakan Trichoderma harzianum. Jurnal Ilmu Ternak. Vol. 7. No. 2: 113-116.

Sumadi, I. K., I. M. Suasta, I. P. Ariastawa, dan A.W. Puger. 2016. Pengaruh ME/CP ratio ransum terhadap performans babi bali. Majalah Ilmiah Peternakan. 19(2): 77-79.

Sumardi, C. N. Ekowati, dan D. Haryani. 2010. Isolasi bacillus penghasil selulase dari saluran pencernaan ayam kampung. Jurusan Biologi FMIPA Unila. J. Sains MIPA, Vol. 16, No. 1, Hal.: 62-68.

Utama, C. S., Zuprizal, C. Hanim, dan Wihandoyo. 2018. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat Selulolitik yang Berasal dari Jus Kubis Terfermentasi. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. 7(1):1-6.

Veloorvalappil, N. J., B. S. Robinson, P. Selvanesan, S. Sasidharan, N. U. Kizhakkepawothail, S. Sreedharan, P. Prakasan, S. Moolakkariyil, and B. Sailas. 2013. Versatility of microbial proteases. Advances in Enzyme Research, 4(3), 140-152.

Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Zhang, Y-H. P. and Lynd L. R. 2004. Toward an aggregated understanding of Enzymatic Hydrolysis of Cellulose: Noncomplexed cellulase systems. Journal Biotechnology and Bioengineering, vol. 88, no. 7.

Putri, I G.A.W.K., Peternakan Tropika Vol. 12 No. 1 Th. 2024: 499 – 514

Page 514

Discussion and feedback