Penetapan Kembali Desa Warunggahan sebagai Sima di Tuban Jawa Timur

on

DOI: https://doi.org/10.24843/JH.2020.v24.i01.p10

Terakreditasi Sinta-4, SK No: 23/E/KPT/2019

p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X

Humanis: Journal of Arts and Humanities Vol 24.1 Pebruari 2020: 76-84

Penetapan Kembali Desa Warunggahan sebagai Sima di Tuban Jawa Timur

Armyatul Khabibah*, I Gst Ngurah Tara Wiguna Prodi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana [armyelzahra96@gmail.com]

Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author

Abstract

Inscriptions as textual media and material products of past human activities are included in the category of artifacts. Most of the inscriptions issued by Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya contained the stipulation of sima. Reestablishment of Warunggahan village as a gift of sima by Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya is a form of retribution given by Krtanagara to Paduka Mpungku Sri Buddhaketu for his services while accompanying Krtanagara to become king in Singhasari. The reestablishment of sima in Warunggahan village gave privileges to residents of the sima region, one of which was tax deduction. The tax allocation that was supposed to be submitted to the kingdom was used to maintain the dharmma (sacred building) periodically and the cost of building maintenance funding could be guaranteed.

Keywords: sima, reestablishment, Sri Maharaja Nararrya Sanggramawijaya, Paduka Mpungku Sri Buddhaketu

Abstrak

Prasasti sebagai media tekstual dan produk bendawi dari aktivitas manusia pada masa lampau dan masuk dalam kategori artefak. Sebagian besar prasasti Kerajaan Majapahit yang dikeluarkan Sri Maharaja Nararrya Sanggramawijaya berisi mengenai penetapan sima. Penetapan kembali Desa Waruṅgahan sebagai anugrah sima oleh Sri Maharaja Nararrya Sanggramawijaya merupakan bentuk balas jasa yang diberikan Krtanagara kepada Paduka Mpungku Sri Buddhaketu atas jasa-jasanya selama mendampingi Krtanaga menjadi raja di Singhasari. Penetapan kembali sima di Desa Waruṅgahan memberikan hak istimewa kepada penduduk wilayah sima, salah satunya pengurangan pajak. Alokasi pajak yang seharusnya diserahkan kepada kerajaan digunakan untuk memelihara dharmma (bangunan suci) secara periodik sehingga keperluan pembiayaan pemeliharaan bangunan dapat terjamin.

Kata Kunci: sima, penetapan kembali, Sri Maharaja Nararrya Sanggramawijaya, Paduka Mpungku Sri Buddhaketu

PENDAHULUAN

Zaman sejarah di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-India yang masuk ke Nusantara. Bukti dari zaman sejarah Indonesia dapat dilihat dari beberapa prasasti tertua

dengan aksara Pallawa dan bahasa Sansekerta yang ditemukan pada abad IV Masehi, seperti prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur dari Kerajaan Kutai dan prasasti-prasasti peninggalan Raja

76

Info Article

Received : 12th January 2020

Accepted : 17th February 2020

Publised : 29th February 2020

Purnavarman abad IV-V Masehi dari Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat.

Prasasti dapat diartikan sebagai salah satu artefak berbentuk keputusan resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau raja yang berisi pengumuman, peraturan, dan/atau perintah. Prasasti memuat sajak atau pujian untuk memuji raja, atas karunia yang diberikan kepada bawahannya, agar hak tersebut sah dan dapat dipertahankan secara yuridis. Prasasti dirumuskan dalam bahasa resmi hukum dengan gaya hukum tertentu. Prasasti yang dikeluarkan oleh raja atau ratu sangat penting artinya bagi desa atau pihak penerima prasasti, karena di dalamnya diatur kewenangan, kewajiban, serta tugas pihak penerima prasasti yang patut dilaksanakan oleh masyarakat. Hampir seluruh prasasti Jawa kuno yang ditemukan berisi tentang penetapan sīma yang diberikan kepada seseorang, baik yang berjasa kepada raja maupun sīma untuk menunjang bangunan keagamaan (Darmosoetopo 2003: 11). Peninggalan prasasti terbanyak ditemukan di Pulau Jawa. Salah satunya berada di Tuban, Jawa Timur yaitu prasasti Waruṅgahan yang kemungkinan berasal dari masa Kerajaan Majapahit Awal.

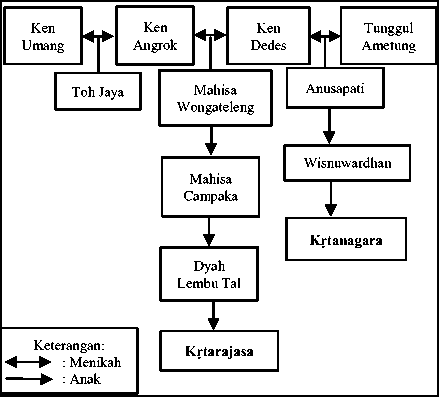

Berdirinya Kerajaan Majapahit tidak lepas dari nama Kerajaan Singhasari. Para pemimpin Kerajaan Singhasari hingga Kerajaan Majapahit masuk dalam susunan Dinasti Rajasa (Rājasawaṅśa). Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya atau Raden Wijaya, pendiri Majapahit termasuk dalam Dinasti Rajasa (Rājasawaŋśa), ia adalah anak dari Dyaḥ Lěmbu Tal, cucu Mahiṣa Campaka atau Narasinghamuri, secara genealogi masih keponakan Kṛtanagara, sekaligus menantu Kṛtanagara. Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya dikawinkan dengan keempat putri Kṛtanagara. Berikut adalah silsilah raja Kerajaan Singhasari.

Selama memerintah Singhasari Kṛtanagara menorehkan banyak prestasi. Salah satunya, dalam bidang militer, Kṛtanagara mampu menaklukkan beberapa pulau, hal ini ditasbihkan dalam arca Camundi. Kemunduran Singhasari berasal dari serangan Jayakatwang yang menyebabkan terbunuhnya Kṛtanagara. Hal ini didasarkan pada prasasti Gajah Mada yang berisi tentang peringatan pembuatan bangunan caitya oleh Rakryyan Mapatih Mpu Mada yang dipersembahkan untuk para Brahmana-Siwa dan sogata yang ikut gugur bersama Kṛtanagara (Poesponegoro. 2009:419).

Pada tahun 1191 Śaka/1269 Masehi, Kṛtanagara mengeluarkan prasasti Sarwwadharmma ditemukan di Penampihan, lereng Gunung Wilis, Kediri. Prasasti ini menerangkan bahwa penduduk daerah Sarwwadharmma dengan perantara saṅ Rāmapati bersama rakryyān Apatih dan saṅ Dharmmādhyakṣa di Kaśaiwan Sang Apañji Tanutama, datang menghadap raja memohon agar daerah mereka lepas dari wilayah thānibala dan kembali menjadi daerah swatantra. Menurut keterangan penduduk Sarwwadharma, dahulu semasa pemerintahan Wiṣṇuwarddhana daerah ini telah ditetapkan menjadi daerah swatantra lpas dari wilayah thānibala, yaitu ketika Pañji Pati-pati menjabat dharmmādikarana.

Śrī Mahārāja Narārrya

Saṅgramawijaya atau Raden Wijaya atau Kṛṭarājasa Jayawarddhana, keturunan Dinasti Rajasa (Rājasawaŋśa), naik tahta Majapahit (wilmatikta) pada tahun 1215 Śaka/1293 Masehi, setelah berhasil mengalahkan kekuatan Jayakatwang (Daha) dengan bantuan bala tentara Khubilai Khan. Kisah penyerangan ini terdapat dalam prasasti Kudadu 1216 Śaka/1294 Masehi. Prasasti Kudadu dikeluarkan oleh Kṛṭarājasa

Jayawarddhana, berisi mengenai

penetapan desa Kudadu menjadi daerah swatantra yang diberikan kepada para pejabat desa (rāma). Alasan daerah Kudadu ditetapkan menjadi daerah swatantra karena para rāma telah berjasa dalam memberikan perlindungan serta bantuan pada saat raja Kěrtarājasa Jayawarddhana/Narārrya Saṅgramawijaya saat dikejar oleh pasukan Jayakatwang.

Selang beberapa waktu, setelah penobatan Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya sebagai raja Majapahit, pasukan yang dahulu diutus oleh Kṛtanagara ke nusāntara kembali dengan membawa hasil yang gemilang, yaitu takluknya beberapa raja di nusāntara disertai pemberian upeti. Pengikut Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya yang setia dan berjasa dalam perjuangan mendirikan Majapahit, diberikan

kesempatan untuk menikmati hasil perjuangan dan beberapa diangkat sebagai pejabat tinggi dalam struktur pemerintahan, maupun pemberian daerah swatantra.

Disebutkan pada bagian awal bahwa Prasasti Waruṅgahan merupakan salah satu prasasti yang berasal dari Majapahit. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa anak keturunan serta saudara Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu memohon kepada Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya agar Desa Waruṅgahan ditetapkan kembali sebagai wilayah anugerah sīma. Hal ini dibahas lebih

dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penetapan Kembali Desa Waruṅgahan Sebagai Sīma di Tuban, Jawa Timur”

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas, yakni: Mengapa Desa Waruṅgahan ditetapkan kembali sebagai anugerah sīma oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya?, Bagaimana fungsi prasasti Waruṅgahan dalam kehidupan masyarakat kuno Desa Waruṅgahan?

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara terperinci sebagai berikut, a) Mengetahui sebab penetapan kembali Desa Warunggahan sebagai anugerah sīma oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya. b) Mengetahui fungsi prasasti Waruṅgahan dalam kehidupan masyarakat kuno Desa Waruṅgahan

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk memanfaatkan data tertulis serta objek yang diamati melalui interprestasi. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk penjelasan dan pendeskripsian. Salah satu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontekstual. Analisis kontektual digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencari korelasi antara data teks yang menghubungkan antara data primer berupa yang telah ditranskrip kedalam tulisan latin dengan data sekunder berupa prasasti, kesusastraan dan objek kajian lain sehingga diperoleh sumber data yang beragam namun saling berkaitan.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Trowulan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena di daerah inilah ditemukannya prasasti Waruṅgahan, yang berisikan mengenai penetapan kembali Desa Waruṅgahan sebagai anugerah sīma abad XIV Masehi

yang dikeluarkan oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya.

Peta Lokasi Penelitian (Sumber: Diolah dari Digital Google Earth)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan prasasti oleh raja atau ratu pada mulanya sebagai bentuk peringatan atas suatu peristiwa penting yang kemudian dipahatkan pada bahan yang keras, seperti batu, logam atau kayu. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemampuan masyarakat, maka perkembangan isi dalam prasasti pun berkembang, bukan sebagai bentuk peringatan tetapi digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum (Suhadi, 1993:238). Prasasti Waruṅgahan ditemukan di Dusun Trowulan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Prasasti ini merupakan sumber tertulis yang terbuat dari tembaga, yang digoreskan pada sisi lempeng prasasti. Isi dari prasasti ini cukup lengkap terdiri 14 lempeng dengan 148 baris.

Prasasti Waruṅgahan menggunakan aksara Jawa Kuno dan bahasa bilingual (Sansekerta dan Jawa Kuno). Dikeluarkan oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya pada tahun 1227 Śaka/1305 Masehi. Penanggalan terdapat pada lempeng I.b.1&3,

“swasti śaka warṣātīta, 1227, weśaka māsa, tīthi pañcadaśi kṛṣṇapakṣa, pā, wa, ca, ... irika diwaśanyājñā śrī mahārāja narāryya saṅgrāmawijaya,

rājasawaṅśa śūrasiṅhā bhuwaneka wikrama…”

Terjemahan:

“selamat tahun 1227 śaka, bulan April, lima belas hari paro gelap, pāniron, wage, caniswara… itulah saat turunnya perintah dari śrī mahārāja narāryya saṅgrāmawijaya, rājasawaṅśa śūrasiṅhā bhuwaneka wikrama…”

Penetapan Kembali Desa Waruṅgahan sebagai Sīma

Penetapan suatu wilayah menjadi sīma merupakan salah satu bentuk anugerah istimewa yang dikeluarkan raja kepada pengikutnya atau penduduk diluar garis keturunan kerajaan. Baik dalam tujuan spiritual, bentuk balas jasa atas kebaktian penduduk tersebut maupun pengukuhan (penetapan kembali). Pengukuhan kembali diberlakukan untuk desa sīma yang sudah dimiliki dari raja sebelumnya dan penduduk desa tersebut menunjukkan kesetiaan yang besar kepada yang memerintah selanjutnya.

Kṛtanāgara ketika masih bertahta menjadi seorang raja, menghadiahkan desa sīma bernama Desa Waruṅgahan kepada pāduka mpuṅku śrī buddhaketu sebagai tanda jasa atas kebaktiannya kepada raja. Hingga masa keruntuhan pemerintahan dan Kerajaan Singasari tiba di tangan Jayakatwang. Kemudian Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya atau Raden Wijaya, menantu sekaligus keponakan Kṛtanāgara merebut kembali dengan mendirikkan kerajaan baru bernama Majapahit.

Prasasti Waruṅgahan menyebutkan nama tokoh Pāduka Mpuṅku Śri Buddhaketu yang merupakan penerima hak atas sīma di Waruṅgahan. Namun, bukti kepemilikan prasasti Waruṅgahan (pemberian Kṛtanāgara) telah hilang saat terjadinya gempa. Anak keturanan dan kerabat Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu memohon kepada Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya agar Desa

Waruṅgahan ditetapkan kembali hak kepemilikannya. Pengajuan tersebut terdapat dalam prasasti Waruṅgahan lempeng III.a.2-4,

“…pāduka mpuṅku śrī buddhaketu mwaŋ samasānak samudaya, makamukhya daṅācāryya candra nātha, datěṅ i sanmukha saŋ wirapatī, umajarakěn ri hilaŋ niŋ praśāsty anugraha bhaṭāra śrī kṛtanagara… ika taŋ praśāsti hilaŋ ri kāla niŋ bhūmi kampa…”

Terjemahan:

“…keluarga pāduka mpuṅku śrī buddhaketu, salah satu di ataranya bernama daṅācāryya candra nātha, datang menghadap saŋ wirapatī menyampaikan hilangnya prasasti anugerah bhaṭāra śrī kṛtanagara…prasasti itu hilang saat gempa bumi…”

Patut diduga bahwa tokoh Pāduka Mpuṅku Śri Buddhaketu adalah seorang bangsawan sepuh terhormat yang memilih jalan hidup sebagai pendeta (Sambodo, 2018:33). Dijelaskan pula dalam penafsiran Prasasti Waruṅgahan adanya penghargaan kepada Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu yang telah menemani Kṛtanāgara dalam menjaga kerajaan Singhasari, serta menemani Kṛtanāga saat bersemedi. Tertera pada lempeng V.b.4-5.

“…makanimitta gő ny adhimukti bhaṭāra śrī kṛtanagara, ri pāduka mpuṅku śrī buddhaketu, gati nirān pinaka rowaŋ de bhaṭāra śrī kṛtanagara maṅalocitta kabhūmirakṣakān, muwaḥ sira pinaka rowaŋ de bhaṭāra śrī kṛtanagarā ṅabhyasāṅaccane bhaṭāra śrī wairocana jagaddhita, makādīŋ swarggā...”

Terjemahan:

“…sebab turunnya perintah bhaṭāra śrī kṛtanagara adalah sebagai bentuk hadiah atas kebaktian pāduka mpuṅku śrī buddhaketu kepada raja, pāduka mpuṅku śrī buddhaketu merupakan

kawan dari bhaṭāra śrī kṛtanagara saat mawas diri (menjaga kerajaan), ia ikut

menemani bhaṭāra śrī kṛtanagara mendekatkan diri dan memuja bhaṭāra śrī wairocana memohon kesejahteraan dunia dan surga…”

Dengan alasan tersebut ahli waris serta sanak saudaura Pāduka Mpuṅku Śri Buddhaketu melalui Saŋ Wīrapati mengajukan penetapan kembali Desa Waruṅgahan kepada Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya.

Alasan tersebut disetujui oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya, sehingga prasasti Waruṅgahan diterbitkan untuk menetapkan kembali Desa Waruṅgahan sebagai daerah sīma. Seperti dapat dibaca pada lempeng IV.b.4-5.

“…kapaṅkwa de wka pāduka mpuṅku buddhaketu mwaŋ samasānak i waruṅgahan. katamwa kalilirana deni santana pratisantana pāduka mpuṅku Śri buddhaketu mwaŋ samasānak i waruṅgahan…”

Terjemahan:

“…untuk dipangku (dibawa) oleh anak keturunan Pāduka Mpuṅku Buddhaketu serta saudaranya di Waruṅgahan, karena telah diterima kembali oleh anak keturunan Pāduka Mpuṅku Śri Buddhaketu serta saudaranya di Waruṅgahan…”

Fungsi Prasasti Waruṅgahan dalam Kehidupan Masyarakat Kuno Desa Waruṅgahan

Perubahan status tanah dari kedudukan sebagai tanah yang biasa menjadi tanah anugerah sīma juga membawa perubahan garis komando, pemerintah pusat yang dapat diberikan langsung kepada kepala tanah sīma tanpa melalui pejabat-pejabat di bawah raja. Pembagian wilayah administratif akan menentukan arus perintah, karena dalam situasi yang baru, para rāma dilepaskan dari jabatannya, karena kepala sīma

diawasi langsung oleh raja atau pemerintah pusat.

Ada beberapa kebijakan istimewa yang diberikan kepada kepala sīma, misalnya pengurangan pajak bagi desa sīma, seperti pembatasan atau pengaturan sendiri pajak usaha, pembagian hasil pajak bumi dan usaha kerajinan dan perdagangan. Alokasi pungutan pajak yang harusnya disetorkan ke kerajaan menjadi hak milik bangunan suci yang ada di wilayah sīma. Pembahasan ini tertera pada prasasti Waruṅgahan,

Pengaturan pajak usaha kerajinan, lempeng X.b.2-4,

“…kuněŋ ikaŋ miśra mañěmbul, mañaŋwriŋ, maṅgumaraŋ, amděl, amahaṅan, añarub, aṅubar, anula wuṅkudu, aṅapus, aṅgula, aŋdyun, aŋhaṛŋ, aŋhapu, amulaŋwlut, aṅanām anām, agawai pajěŋwlū, mopiḥ, makaṭaŋ nipaḥ, ruṅkī, magaweŋ kisī, amubut, akalākalā manuk,

amisaṇḍung manuk, añjariŋ,

anaṅkěb…”

Terjemahan:

“…adapun jenis pajak kerajinan, berupa pewarnna hitam, mañaŋwriŋ, maṅgumaraŋ, amděl, amahaṅan,

añarub, aṅubar, pewarna merah, tali jaring, gula sirup, periuk belanga, arang, kapur, amulaŋwlut, anyaman, payung tiga warna (untuk upacara kerajaan), mopiḥ, bunga bungur (?), sarung keris, tas anyaman (?), bubut (alat melicinkan besi/kayu), jebakan burung, jeratan burung, jarring ikan, jangkar (?), anawaŋ, amasaŋ wlaḥ, perangkap…”

Pengaturan pajak usaha jual beli ternak, lempeng XII.a.3-4,

“…yan paṅulaŋ kbo praṇa 20 kbwanya, yan paṅulaŋ sapi praṇa 40 sapiyanya, yan paṅulaŋ wḍus praṇa 80 wḍusnya, yan paṅulaŋ celeŋ praṇa, sawuragan celeṅanya…”

Terjemahan:

“… batas jual beli kerbau sebanyak 20 ekor, batas jual beli sapi sebanyak 40

ekor, batas jual beli kambing sebanyak 80 ekor, dan batas jual beli babi hutan sebanyak sawuragan celeṅanya…”

Pengaturan pajak usaha perdagangan, lempeng XII.a.5-7,

“… kuněṅ hiṅan i bhaṇḍan yān ni pikul pikulan, kadyaṅga niŋ dodot, lawai, kapas, bsar, kasumba, wuŋkudu, daŋ, dhulaŋ, jadhi, ketekete, paliwtan, wsi, pamaja, timah, kaṅśa, wuyah, kamal, lṅa, luruṅan, klětik, gula, kalapa, wwawwahan…”

Terjemahan:

“…adapun jenis barang dagang yang dipikul, seperti kain panjang, benang, kapas, beras, pewarna kain merah (?), bejana, tempat saji atau makanan, buah temu (?), bunga pudak, penanak nasi, besi, bahan pewarna (?), timah, perunggu, garam, asam, minyak, luruṅan, minyak, gula, kelapa, buah-buahan…”

Para penduduk wilayah anugerah sīma juga diberikan kebebasan untuk makan rājamāṅsa. Disebutkan dalam prasasti Waruṅgahan lempeng XI.b.3-4,

“…mwaŋ wnaṅ amaṅana rāja maṅśa, badawaŋ, baniŋ, wuŋku nus, wḍus guntiŋ, karuŋ puliḥ, asu tugěl, iwak taluwaḥ…”

Terjemahan:

“…diizinkan memakan rāja maṅśa, diantaranya penyu, kura-kura, wuŋku nus, kambing yang belum berekor, babi hutan, anjing kebiri, ikan taluwaḥ…”

Diizinkan pula dalam memungut serta mengatur denda dari sukhaduḥkha, terdapat dalam lempeng X.a.4-6 hingga lempeng X.b.1,

“…maṅkana tekaŋ sukhaduḥkha, kadyaṅgani mayaŋ tan pawwah walu rumāmbat iŋ natar, wipati waṅkai kabunan, rāḥ kasawur i natar, kadal mati riŋ hawan, sahasa, wākcāpala, hastacāpāla, duhilatěn hidu kasirat, amijilakěn wuryyaniŋ kikir, mamuk mamuŋpaŋ, ludan, tūtan, těṇḍas niŋ

mās, daṇḍa kudaṇḍa, aṅśapratyaṅśa, maṇḍihalādi …”

Terjemahan:

“…pengaturan sukhaduḥkha (denda), seperti bunga mayang yang tak berbuah, batang labu yang menjalar di halaman, kematian, bangkai yang terkena embun, darah yang tercecer di halaman, kadal yang mati di halaman, menganiaya, menghina, memukul dengan tangan (berkelahi), meludah, mengancam dengan senjata tajam, mengamuk, memperkosa, menyerang, tūtan, menghina, memukul dengan tongkat, aṅśapratyaṅśa, meracun…”

Hak istimewa lainnya dalam hal memasang payung tiga warna, memainkan alat gelang keroncong atau lagu gending, menghias rumah dengan bambu, terdapat dalam prasasti Waruṅgahan lempeng XI.a.5,

“…amaguta pajő tigawarṇna, aṅuŋkuṅacuriŋ rahina wṅi…”

Terjemahan:

“…memasang payung tiga warna, memainkan alat musik gelang keroncong (lagu gending)…”

Pengaturan berbagai keputusan yang diberikan oleh raja kepada daerah sīma dikuatkan dengan sapatha yang berisi mengenai berbagai kutukan agar para penduduk sīma tidak melanggar aturan. Sapatha difungsikan pula sebagai bentuk kuasa seorang raja, sehingga penduduk wilayah sīma akan tunduk atau patuh (Ardika, dkk. 2018). Sapatha pada prasasti Waruṅgahan terdapat pada lempeng XIV.b.1-7,

“…yan aparaparan humalintaŋ riŋ tgal sahutěn deniṅ ulā manḍi, yan pareṅ alas, dmak niŋ moŋ, maṅ alaṅka hana mimaŋsārit ni wanaspati, yan haliwat ri wwa ya gőŋ, sahutěn denin wuhaya, mumul, tuwiran, yan haliwat ya ring ratā kasaṇḍuṅeŋ ruyuṅawuk kasopa wulaṅuna, kuneŋ pwa yan hudan adṛs sāmběṛn deniŋ glap, humuṅgu pwa ya rī sthānanya, katibana ta ya bajrāgni tanpa warṣa,

himutěn gsěṅana de saŋ hyaṅ agni saha dṛwyanya tan panolih ariwuntat, taruŋ ri paṅa dgan, tāmpyal, ri kawanuwalītṅěnan, tutuḥ tuṇḍunya, blaḥ kapalanya, cucup utěknya, sbit wtīnya, rantan ususnya wtwakěn ḍaḷmanya, duduk atinya, paṅan dagiŋnya, inum rāḥnya, athěr pěpědakěn weh aprāla ntika, araḥ ta kita kamu hyaŋ suwuk lor, kidul, kulwan, wetan byěṅakěn riṅ ākāśa sulā.”

Terjemahan:

“…bagi pelanggar keputusan raja, apabila ia melintasi kebun akan digigit ular berbisa, apabila melintas di hutan, ada harimau yang siap menerkam dan ular besar di dalam wanaspati [hutan berhantu], orang yang melintasi air dengan suara, ia akan diterkam buaya, hiu, ular laut (?) besar, apabila berjalan atau melintasi jalan atau tanah yang rata akan terbentur ruyuṅawuk hingga kehilangan ingatan, jika berasa dalam situasi hujan yang sangat lebat saat malam (gelap gulita), dan berlindung di kediaman, ia akan terkena kilat (petir) tanpa hujan, api akan membakar semua miliknya dari depan hingga yang ada dibelakang, jika ia melawan kawanuwalītṅěnan, cerca puncaknya (kepala), potong kepalanya, teguk otaknya, lukai hatinya, urai ususnya hingga bagian dalam, congkel hatinya, makan dagingnya, ambil nyawanya, jemur badannya hingga rusak (hancur) hingga bagian dalam…”

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Kṛtanāgara ketika masih bertahta menjadi seorang raja, menghadiahkan desa sīma bernama Desa Waruṅgahan kepada pāduka mpuṅku śrī buddhaketu sebagai tanda jasa atas kebaktiannya kepada raja. Hingga masa keruntuhan pemerintahan dan Kerajaan Singasari tiba di tangan Jayakatwang.

Kemudian Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya atau Raden Wijaya, menantu sekaligus keponakan Kṛtanāgara merebut kembali dengan mendirikkan kerajaan baru bernama Majapahit. Alasan Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya penetapkan kembali Desa Waruṅgahan sebagai daerah sīma, atas permintaan ahli waris pāduka mpuṅku śrī buddhaketu dikarenakan prasasti yang terdahulu telah hilang saat bhūmi kampa (gempa bumi). Dari prasasti Waruṅgahan dapat diketahui bahwa penetapan kembali Desa Waruṅgahan sebagai sīma bersifat balas jasa. Dijelaskan dalam penafsiran prasasti adanya penghargaan kepada pāduka mpuṅku śrī buddhaketu yang telah menemani Kṛtanāgara dalam menjaga kerajaan Singhasari, serta menemani Kṛtanāga saat bersemedi. Pengajuan dari ahli waris melalui Saŋ Wīrapati yang kemudian disetujui oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya, dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk Desa Waruṅgahan.

Penetapan kembali Desa Waruṅgahan menjadi daerah anugerah sīma membawa perubahan yang menggembirakan bagi penduduknya. Wilayah anugerah sīma yang ditetapkan tidak dapat dimasuki oleh pemungut pajak saŋ mahāmantri katriṇi, nayaka, pratyaya, piŋhe wahuta.

Wilayah sīma mendapatkan kebijakan istimewa yang diberikan kepada kepala sīma, seperti pengurangan pajak bagi desa sīma, pembatasan atau pengaturan sendiri pajak usaha, pembagian hasil pajak bumi dan usaha kerajinan dan perdagangan. Alokasi pungutan pajak yang harusnya disetorkan ke kerajaan menjadi hak milik bangunan suci yang ada di wilayah sīma.

SARAN

Penelitian terhadap prasasti Indonesia perlu ditingkatkan, mengingat

dari prasasti didapatkan banyak informasi tentang kehidupan masyarakat masa lalu yang masih relevan dengan keadaan masyarakat masa sekarang. Proses pengerjaan terkait pengumpulan data-data pustaka yang bersangkutan mengenai Prasasti Waruṅgahan sangat sedikit, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dan dalam mengenai prasasti Waruṅgahan yang dikeluarkan oleh Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya ini.

REFERENSI

Ardika, I Wayan, dkk. 2018. Sapatha dalam Relasi Kuasa dan Pendisiplinan pada Masyarakat Bali Kuno Abad IX-XIV Masehi. Berkala Arkeologi Vol.38 No.1 Edisi Mei 2018. Hal 11-14.

Ardiyansah, Ardiyan dan Mahardhika. Lingkungan dan Pemukiman Zaman Kerajaan Majapahit dalam CGI. Humaniora Vol.1 No.2 Edisi Oktober 2010. Hal 728-736.

Atmodjo. Sukarto.K. 1982. Prasasti Singkat Dari Empat Buah Makam Islam dan Sebuah Gua di Daerah Tuban. Berkala Arkeologi Vol.3 No.1.

Casparis, J. 1985. Penyelidikan Prasasti. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.1. Hal 25-29.

Darmosoetopo, Riboet. 1995. Dampak Kutukan dan Denda Terhadap

Penetapan Sima pada Masyarakat Jawa Kuno. AHPA, Proyek

Penelitian Purbakala Jakarta. Hal 17-22.

Darmosoetopo, Riboet. 2003. Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X. Yogyakarta: Prana

Pena.

Dwiyanto, Djoko. 1998. Manfaat Prasasti Bagi Penelitian Sejarah Lokal. Berkala Arkeologi Tahun XVIII-Edisi Khusus Balai

Arkeologi Yogyakarta.

Yogyakarta: Balai Arkeologi.

Lelono, T.M. Hari. 2012. Jenis-Jenis Kejahatan Berdasarkan Naskah Dan Relief Pada Masa Jawa Kuna. Forum Arkeologi Vol. 25 No. 2 Edisi Agustus 2012. Hal 171183.

Nastiti, Titi Surti. 1982. Masalah Hak Milik atas Tanah Abad 9 dan 10 Masehi. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.6. Hal 7-12.

Poesponegoro, Marwati D dan Notosusanto, Nugroho (ed). 2009. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.

Sambodo, Goenawan. A. 2018. Prasasti Waruṅgahan Sebuah Data Baru dari Masa Awal Majapahit. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 36 No.1 Edisi Juni 2018. Hal 1-66.

Santiko, Hariani. 2012. Agama dan Pendidikan pada Masa Majapahit. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 30 No.2 Edisi Desember 2012. Hal 123-133.

Satari, Sri Soejatmi. 2009. Upacara Weda di Jawa Timur: Telaah Baru Prasasti Dinoyo. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.27 No.1. Hal 34-43.

II. Balai Arkeologi Denpasar Vol.1 Edisi November. Hal: 135 – 147.

Suhadi, Machi. 1993. Tanah Sima dalam Masyarakat Majapahit. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Disertasi Tidak

Diterbitkan.

Suhadi, Machi. 1984. Beberapa Jenis Pajak pada Jaman Majapahit. REHPA II, Cisarua.

Sumarno, Aris, dkk. 2007. Mutiara-mutiara Majapahit. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Sumerata, I Waya. 2016. Makna Sapatha Dalam Prasasti Sukawana. Forum Arkeologi Vol. 29 Edisi No.3 November 2016. Hal 137-146.

Umar, Kamahi. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. Jurnal Al-

Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133.

Wibowo. 1977. Riwayat Penyelidikan Prasasti di Indonesia. 50 Tahun Lembaga Purbakala dan

Peninggalan Nasional 1913-1963. Jakarta: Depdikbud.

Zoetmulder, P.J. 1995. Kamus Jawa Kuna Indonesia. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suarbhawa, I Gusti Made. 2000. Teknik Analisis Prasasti. Forum Arkeologi

Discussion and feedback