Tipologi dan Dinamika Wilayah Pesisir Padangbai di Kabupaten Karangasem

on

RUANG

SPACE

TIPOLOGI DAN DINAMIKA WILAYAH PESISIR PADANGBAI DI KABUPATEN KARANGASEM

Typologies and Dynamics of Padangbai Coastal Area in Karangasem Regency

Oleh: I Putu Wahyu Wedanta Pucangan1, Tri Anggraini Prajnawrdhi², I Nyoman Widya Paramadhyaksa³

Abstract

This study examines typologies and dynamics, disaster potential and development schemes for the Padangbai coastal area. Analysis within is based on primary and secondary spatial typologies. The results of the literary synthesis show that there is a link between coastal typologies and coastal dynamics, which are inseparable from potential disasters and coastal development. This study uses a qualitative method of descriptive analysis of both secondary data and data collected from field observations. The development of typologies for the Padangbai coastal area is divided into three stages. The first is the establishment of a man-made coastal typology. The second is the formation of beaches on cliffs due to erosion by sea waves. The third is the formation by sedimentation processes on the coast, namely sea deposition beaches. Coastal dynamics that occur in the Padangbai Coastal Area consist of two processes, namely anthropodynamics and hydrodynamics. Based on the typology of the wave erosion coast, potential forms of development for the Padangbai Coastal Area are accommodation for tourism, snorkelling, diving and water sports with a low level of disaster potential. The potential for development in the Padangbai Coastal Area based on the coastal typology of the marine deposition coast is the development of marine infrastructure (harbour) and tourism accommodation with high to low levels of disaster potential.

Keywords: coastal; typology; dynamics; disaster

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tipologi pesisir, dinamika pesisir, potensi bencana dan pengembangan pesisir di Wilayah Pesisir Padangbai. Analisisnya didasarkan pada tipologi keruangan primer dan sekunder. Hasil sintesa literatur didapat bahwa ada kaitan antara tipologi dan dinamika pesisir yang tidak terpisahkan dari potensi bencana serta pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terdiri dari deskriptif dari data yang diperoleh dari data sekunder dan observasi lapangan. Pembentukan tipologi di Wilayah Pesisir Padangbai dapat dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama adalah pembentukan tipologi pesisir buatan manusia. Kedua pembentukan wave erotion coast pada cliff , dan ketiga pembentukan oleh proses sedimentasi di pesisir yaitu marine deposition coast. Dinamika kepesisiran yang terjadi di Wilayah Pesisir Padangbai terdiri dari dua proses yaitu antropodinamik dan hidrodinamik. Potensi pengembangan di Wilayah Pesisir Padangbai berdasarkan tipologi pesisir wave erotion coast adalah akomodasi pariwisata, snorkeling, menyelam dan olahraga air dengan potensi bencana rendah. Potensi pengembangan di Wilayah Pesisir Padangbai berdasarkan tipologi pesisir marine deposition coast adalah pembangunan infrastruktur laut (pelabuhan) dan akomodasi pariwisata dengan potensi bencana tinggi-rendah.

Kata kunci: pesisir; tipologi; dinamika; bencana

¹ program studi magister arsitektur, fakultas teknik, universitas udayana Email: wahyuwedanta77@gmail.com

² Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana Email: anggieprajnawrdhi@unud.ac.id

³ Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana Email: paramadhyaksa@yahoo.co.jp

Pendahuluan

Perairan pesisir Provinsi Bali memiliki aliran masa air Arus Lintas Indonesia atau Indonesia Through Flow (ITF) yang merupakan wilayah yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keterkaitan antara dua samudera, perairan pesisir Bali dan sekitarnya sangat mendukung keanekaragaman ekosistem pesisir. Sekitar 75% garis pantai Bali dan pulau-pulau sekitarnya dihuni oleh terumbu karang, tidak hanya itu, tetapi juga ekosistem mangrove dan padang lamun. Ekosistem pesisir ini sangat mendukung tingginya produktivitas biologis perairan pesisir, berkontribusi terhadap pengembangan perikanan dan pariwisata (Pemerintah Provinsi Bali, 2018a). Kondisi perairan pesisir pulau Bali merupakan perpaduan antara arus yang kuat dan morfologi dasar laut berupa cekungan, depresi dan tebing dengan terasering dasar laut sehingga menimbulkan banyak upwell air dingin, hal ini menjadi faktor utama perekonomian seperti lemur, tuna, dan cakalang. Stok ikan apung ini menjadi basis nelayan tradisional yang memiliki jangkauan aktivitas sangat terbatas di perairan pesisir. Kondisi oseanografi tersebut juga menjadikan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali sebagai koridor migrasi berbagai macam mamalia laut dan beberapa spesies yang terancam punah seperti penyu, paus, dan paus, lumba-lumba, pari dan mola-mola (Pemerintah Provinsi Bali, 2018b).

Di sisi lain, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) tidak lepas dari risiko bencana pesisir dan dampak perubahan iklim. Secara geografi, geologi dan hidrometeorologi, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, riffle, banjir, erosi pantai, angin kencang (Yuniastuti, 2016). Demikian pula wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali rentan terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Wilayah pesisir dan pulau-pulau (WP3K) Provinsi Bali berkembang pesat, secara langsung dan tidak langsung bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi (Nengsih, 2020). Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali bergantung pada pariwisata sebagai industri unggulan dan berskala besar, yang memiliki keterkaitan kuat dalam memajukan sektor lain seperti perikanan, transportasi, industri pengolahan dan jasa lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sinkron dan sinergis dengan sejumlah kajian ilmiah, antara lain penelitian tipe pesisir, dinamika pesisir, potensi bencana dan pengembangan pesisir laut di kawasan pesisir Padangbai (Marfai et al., 2013).

Wilayah kajian terletak di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem khususnya pada Wilayah Pesisir Padangbai (Pemerintah Provinsi Bali, 2009). Wilayah Pesisir Padangbai secara administrasi terletak di Desa Padangbai dengan fokus pengamatan pada tiga Wilayah Pesisir Pantai yaitu Pantai Padangbai, Pantai Blue Lagoon serta Pantai Bias Tugel (Harimurti & Acwin Dwijendra, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Wilayah Karangasem – Amuk dan sekitarnya merupakan Wilayah Strategis Pariwisata Nasional di Provinsi Bali (Indonesia, 2011), sedangkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem menyebutkan ketiga pantai pada wilayah kajian termasuk dalam Wilayah Pariwisata Daya Tarik Wisata (DTW) Alam (Karangasem, 2020). Selain itu Wilayah Pesisir Padangbai memiliki pelabuhan khusus penumpang dan barang

dengan fasilitas dermaga, bongkar muat barang, naik turunnya penumpang (Saraswati et al., 2016).

Diantara kegiatan wisata di kawasan wisata Padangbai tersebut di atas tentunya membuka peluang ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Padangbai. Namun ada juga masalah lingkungan seperti masalah sampah, polusi, potensi bencana dan lain-lain. Masalah yang cukup menonjol yang terjadi saat musim hujan adalah sampah pos yang berasal dari hilir Sungai Yeh Malet memenuhi pesisir Padangbai dengan sampah organik hingga anorganik. Isu selanjutnya adalah kemungkinan terjadinya bencana alam karena bentuk teluk tersebut menyebabkan seringnya arus lepas pantai. Pasang surut adalah pasang surut yang terkonsentrasi melalui saluran sempit yang mengalir kuat menuju laut dari zona pencampuran melalui gelombang pecah ke laut lepas pantai (Sunarto, 2003). Selain kemungkinan terjadi pada morfologi teluk, aliran ini juga dapat terjadi pada formasi tanjung jika terdapat palang bulan sabit yang sesuai dengan morfologi kawasan pesisir Padangbai.

Kajian ini bertujuan 1) Mengidentifikasi tipologi-tipologi pesisir di Wilayah Pesisir Padangbai; 2) Mengidentifikasi dinamika pesisir di Wilayah Pesisir Padangbai; 3)

Mengidentifikasi potensi bencana Wilayah Pesisir Padangbai; dan 4) Mengidentifikasi potensi pengembangan Wilayah Pesisir Padangbai berdasarkan tipologinya.

Review Literatur

a. Tipologi Wilayah Pesisir

Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil No. 1 Tahun 2014 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai zona peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan daratan dan lautan. Dalam konteks itu, rentang penyesuaian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi zona peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut, menuju daratan meliputi wilayah administrasi kecamatan dan menuju laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, tunduk pada batas yurisdiksi suatu negara. Fenotip pesisir adalah pembagian pola garis pantai berdasarkan asal pembentukan garis pantai dan proses yang berlangsung (Shepard, 1972 dalam Gunawan, 2005). Menurut (Shepard, 1948 dalam Rahardjo, 2016), garis pantai dibedakan menjadi dua jenis yaitu pantai primer dan pantai sekunder. Jenis garis pantai primer dikendalikan oleh proses bumi (erosi, pengendapan, vulkanisme), sedangkan pantai sekunder adalah garis pantai yang dibentuk oleh aksi gelombang.

Pesisir primer dikelompokkan menjadi 4 tipe pesisir yaitu (Putranto, 2020): a. Land Erosion Coast

Jenis ini merupakan bentuk lahan pesisir yang berkembang akibat pengaruh erosi dataran rendah di darat yang diikuti oleh genangan oleh laut.

-

b. Subaerial Deposition Coast

Jenis garis pantai ini merupakan garis pantai yang terbentuk oleh akumulasi langsung material sedimen sungai, glasial, aeolian, atau longsoran ke arah laut.

-

c. Volcanic Coast

Jenis pantai ini merupakan pantai yang terbentuk akibat proses vulkanik di tengah laut.

-

d. Structurally Shaped Coast

Tipe ini adalah rib yang dibentuk oleh proses patahan, pembengkokan atau kavitasi dari material lateral.

Pesisir sekunder dikelompokkan ke dalam tiga tipe pesisir yaitu:

-

a. Wave Erosison Coast

Jenis ini merupakan garis pantai yang garis pantainya dibentuk oleh gerakan gelombang, yang dapat lurus atau tidak beraturan, tergantung pada komposisi dan struktur batuan penyusunnya.

-

b. Marine Deposistion Coast

Tipe ini merupakan garis pantai yang terbentuk akibat pengendapan material laut.

-

c. Coast Built by Organism

Kelas ini adalah garis pantai yang garis pantainya dibentuk oleh aktivitas hewan, terumbu karang yang dibentuk oleh alga dan alga, atau tumbuh-tumbuhan seperti mangrove atau rerumputan rawa.

Dinamika pesisir adalah perubahan ruang dan waktu wilayah pesisir akibat gaya endogen dan eksogen.. Penyebab dinamika menurut (Sunarto, 2008) meliputi astrodinamika, aerodinamika, hidrodinamika, morfodinamika, geodinamika, dinamika ekologi, dan antropodinamik. Penjabaran pada Tabel 1 berikut adalah sintesa antara dinamika pesisir dan tipologi pesisir yang diolah oleh peneliti.

Tabel 1. Sintesa Dinamika Pesisir dan Tipologi Pesisir

|

Dinamika Pesisir |

Tipologi Pesisir | |||

|

Faktor |

Penyebab |

Akibat |

Klasifikasi |

Sub Klasifikasi |

|

Astrodinamik |

Kedudukan bulan Kedudukan matahari |

Pasang Surut Air Laut Perubahan musim, pergerakan angin, kondisi kelembaban, suhu, dan arus laut |

- - |

- - |

|

Aerodinamik |

Gerakan angin |

Gerak gelombang (ombak) dan erosi angin pada material halus (deflasi) pantai |

- |

- |

|

Hidrodinamik |

Pergerakan air laut, seperti gelombang, arus laut dan pasang surut |

Abrasi Pengendapan sedimen laut akibat arus pantai |

Pesisir Sekunder Pesisir Sekunder |

Wave erosion coast Marine deposition coast |

|

Morfodinamik |

Fenomena erosi dan sedimentasi yang disebabkan oleh aliran sungai yang berinteraksi dengan garis pantai |

Pembentukan medan oleh delta, membelokkan muara dan membentuk bukit pasir |

Pesisir primer |

deposition coast

coast |

|

Endogenetik |

Patahan, lipatan dan vulkanisme |

Tebing-tebing curam/cliff |

Pesisir primer |

- Structurally shaped coast - Volcanic coast |

Tabel 1. (lanjutan)

|

Ekodinamik |

Perkembangan ekosistem |

Hilangnya ekosistem Pesisir sekunder mangrove, perkembangan ekosistem mangrove, perkembangan padang lamun, perkembangan hutan pantai, dll. |

Coast built by organism |

|

Antropodinamik |

Tipologi buatan |

Sangat berpengaruh dan - |

- |

|

manusia |

dapat berlangsung sangat cepat (Hadi, 2009) |

Sumber: Shepard 1948 dalam Sunarto 2008, diolah 2022

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Karangasem, 2020). Sistem jaringan evakuasi bencana berupa pengembangan infrastruktur pengurangan dampak bencana, pengembangan dan pemantapan jalur-jalur dan titik evakuasi sesuai tipe bencana dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini (Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

Tabel 2. Klasifikasi Rawan Bencana

|

Rawan Bencana Alam |

Rawan Bencana Alam Geologi |

|

Kawasan Rawan Tanah Longsor; Kawasan Rawan Gelombang Pasang; Kawasan Rawan Banjir |

Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi; Kawasan Rawan Gempa Bumi; Kawasan Rawan Gerakan Tanah; Kawasan Rawan yang terletak di Zona Patahan Aktif; Kawasan Rawan Tsunami; Kawasan Rawan Abrasi; Kawasan Rawan Bahaya Gas Beracun; Dan Kawasan Rawan Intrusi Air Laut |

Sumber: Karangasem, 2020; Pemerintah Provinsi Bali, 2020

Ardhana dalam (Irfandi, 2015:64) mengartikan, pengembangan merupakan pemakaian secara sistematik pengetahuan ilmiah yang diarahkan pada proses produksi bahan, sistem, atau metode termasuk perancangan berbagai prototipe.

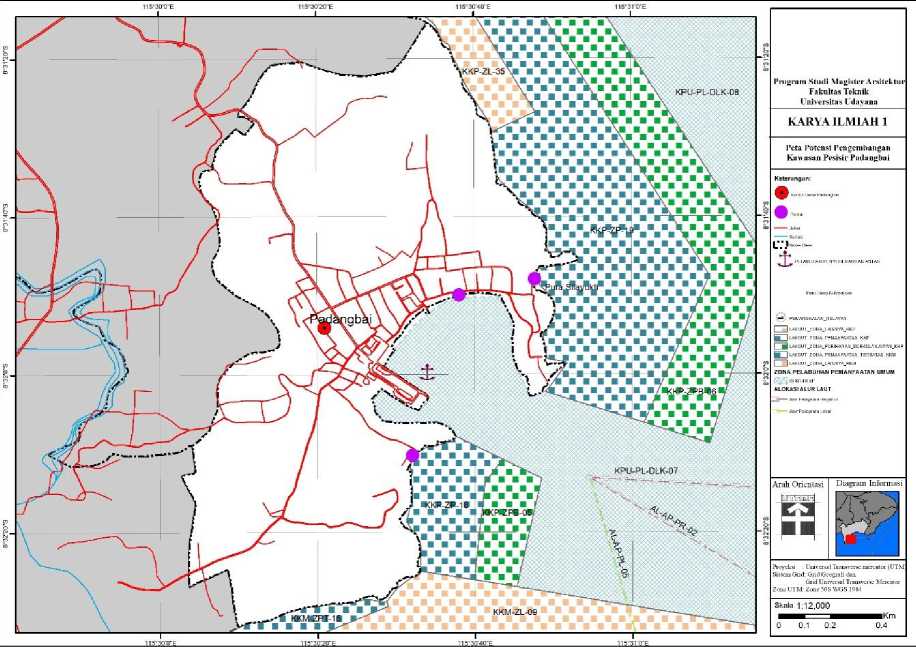

Berdasarkan Peta Potensi Pengembangan pada dokumen Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada tahun 2018 di wilayah kajian, ada beberapa yang kawasan pada pesisir dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pengembangan Pesisir Berdasarkan Kawasan Pengembangan

|

Kegiatan |

Kawasan Konservasi |

Kawasan Strategis |

Alur Laut |

Kawasan Suci Laut |

|

Nilai |

Perairan yang telah |

Perairan yang |

Perairan yang dari segi |

Kawasan perairan laut |

|

Utama |

ditetapkan sebagai |

ditetapkan sebagai |

kedalaman, lebar, dan |

di sekitar pura yang |

|

Kawasan |

bagian dari Kawasan Konservasi yang di dalamnya terdapat ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun serta keanekaragaman jenis flora dan fauna perairan lainnya |

bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita, yaitu KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi |

bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari untuk pelayaran regional |

perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat. |

|

Prioritas Utama |

Pemantapan perlindungan ekosistem dan populasi ikan |

- |

Penyelenggaraan alur pelayaran meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran |

Perlindungan dan pelestarianKawasan Suci Laut Penyusunan Rencana Rinci dan Pengelolaan Kawasan Suci Laut |

|

Isu Strategis |

Kerusakan ekosistem Perubahan iklim Pemanfaatan wisata alam yang tidak ramah lingkungan |

- |

Konflik alur pelayaran dengan pemanfaatan multifungsi lainnya Ancaman pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari aktivitas pelayaran kapal Ancaman keamanan dan keselamatan pelayaran |

Terganggunya nilai-nilai kesucian Kawasan Suci Lautoleh aktivitas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan konsep maha wana dan segara kerthi |

Sumber: Pemerintah Provinsi Bali, 2018

Metode

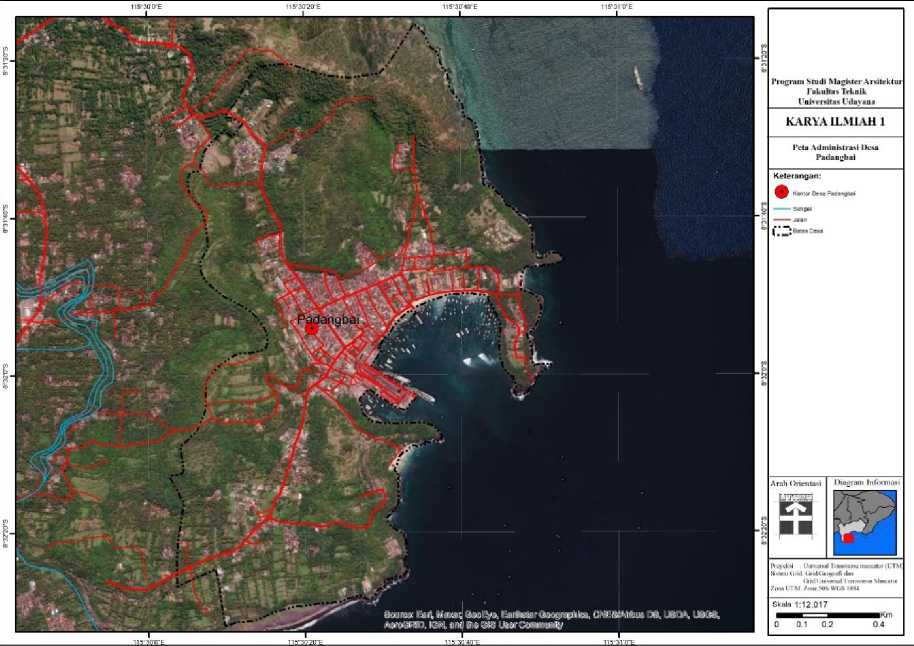

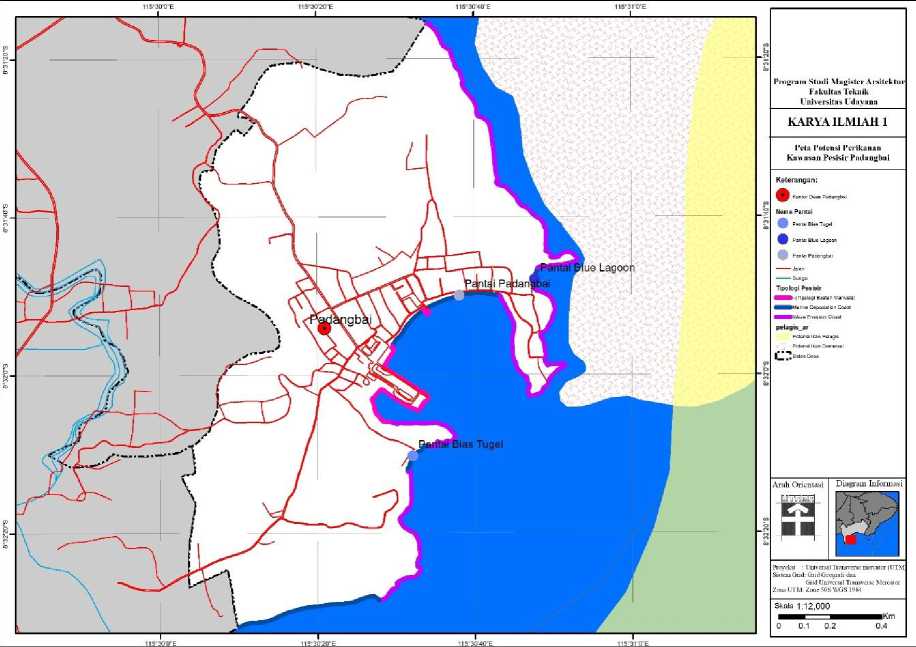

Penelitian ini dilakukan di wilayah kepesisiran Desa Padangbai (Gambar 1), Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem-Bali. Wilayah kepesisiran di Desa Padangbai ini meliputi 3 Wilayah pantai yaitu Pantai Padangbai, Pantai Blue Lagoon dan Pantai Bias Tugel. Wilayah kepesisiran di Desa Padangbai diambil karena wilayah tersebut ada berbagai macam aktivitas dan pengembangan kepesisiran baik dari infrastruktur maupun aktivitas pariwisata. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta topografi Indonesia skala 1:25.000 yang digunakan sebagai acuan pengamatan. Selain itu, data pendukung pengamatan adalah data batas administrasi Desa Padangbai dan data jaringan jalan untuk melakukan survei langsung dan mengamati tipologi pantai di wilayah perencanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder, observasi lapangan dan analisis deskriptif hasil. Metode pengumpulan data adalah sampling dan teknik pengambilan sampel adalah random sampling, metode analisisnya adalah kualitatif (Yuniastuti, 2016). Analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan mengambarkan kondisi tipologi pesisir berdasarkan teori didukung dengan peta

overlay (tumpang tindih). Selanjutnya peneliti mendeskripsikan antara tipologi pesisir, dinamika pesisir, potensi bencana dan potensi pengembangan didukung dengan peta dan tabel.

Gambar 1. Peta Administrasi Desa Padangbai

Hasil & Pembahasan

a. Tipologi Wilayah Pesisir Padangbai

Menurut Peta Sedimen Permukaan Dasar Laut Wilayah Laut Indonesia (Pusat Pengembangan Geologi Kelautan, 1991), substrat permukaan dasar laut di WP3K Provinsi Bali terdiri dari Pasir dan lanau (silt), merupakan butiran bergaris-tengah berdiameter 2 mm, terdiri dari pasir, lanau, vulkanik klastika, gelas vulkanik, arenit gamping, bintil mangan dan arenit cangkang. Wilayah Pesisir Padangbai didominasi dasar laut oleh pasir dan lanau (Sugandi, 2016). Wilayah Pesisir Padangbai dipengaruhi oleh 2 lautan yang ada disekitarnya meliputi Selat Badung dan Selat Lombok. Berdasarkan standarisasi Toponimi Bentukan Dasar Laut Indonesia (Pusat Pengembangan Geologi Kelautan, 2008), morfologi dasar laut di Wilayah Pesisir Padangbai berupa, dataran atau paparan benua yaitu perluasan parimeter pada benua yang terhubung dataran pesisir yang merupakan dasar laut dangkal. Laut sekitar dataran pesisir disekitarnya merupakan bagian dari Paparan Sunda (Setiady & Gerhanae, 2016). Selajutnya adalah palung laut, meliputi perairan Selat Lombok yang merupakan perairan curam dan dalam. Sebagaimana diketahui Selat Lombok terdapat garis khayal sebagai garis biologi dan garis geologi yang dikenal sebagai Garis Wallace yang membedakan penyebaran fauna Oriental dan Asiatis. Secara geografis, Garis Wallace

terletak memanjang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar (Pratama. A Putra. A Husrin.S, 2015).

Selat Badung merupakan perairan selat yang relatif dalam. Kontur kedalaman maksimum antara Pulau Bali dan Nusa Lembongan adalah 200 m sedangkan di utara Nusa Penida mencapai 500 m. Kontur dasar laut di selatan Kabupaten Klungkung dan Karangasem lebih curam. Pola kontur kedalaman dasar laut pada sisi Pulau Bali cenderung sejajar garis pantai, sedangkan pola kontur kedalaman di utara Nusa Penida mulai dari kedalaman 160 m ke atas cenderung tegak lurus garis pantai. Gradasi kedalaman semakin meningkat kearah timur atau mengarah ke Selat Lombok (Siregar et al., 2019). Sebaran ekosistem terumbu karang di Wilayah perairan pesisir timur meliputi perairan pesisir Padangbai-Labuhan Amuk, Manggis-Sengkidu, Candidasa, Jasri, Ujung, dan Seraya, serta perairan sekitar pulau-pulau kecil yaitu Gili Maimpang, Pulau Kambing, Pulau Kuan dan Gili Selang. Secara keseluruhan, terumbu karang yang berkembang di Wilayah pesisir ini termasuk tipe terumbu tepi. Terumbu karang di Teluk Padangbai juga mempunyai keterkaitan dan habitat samping berupa padang lamun (Parta et al., 2021). Profil habitat terumbu karang pada perairan pesisir ini sangat beragam. Terumbu karang pada Padangbai dan Labuhan Amuk dominan tipe terumbu miring, lainnya adalah tipe terumbu datar di dalam Teluk Padangbai dan Tanjung Jepun, terumbu dinding (reef wall) di Tanjung Sari, dan patchy reef di Blue Lagoon. Terumbu karang yang berkembang di sepanjang pantai Manggis sampai Seraya Timur umumnya tipe terumbu datar (Pemerintah Provinsi Bali, 2018a).

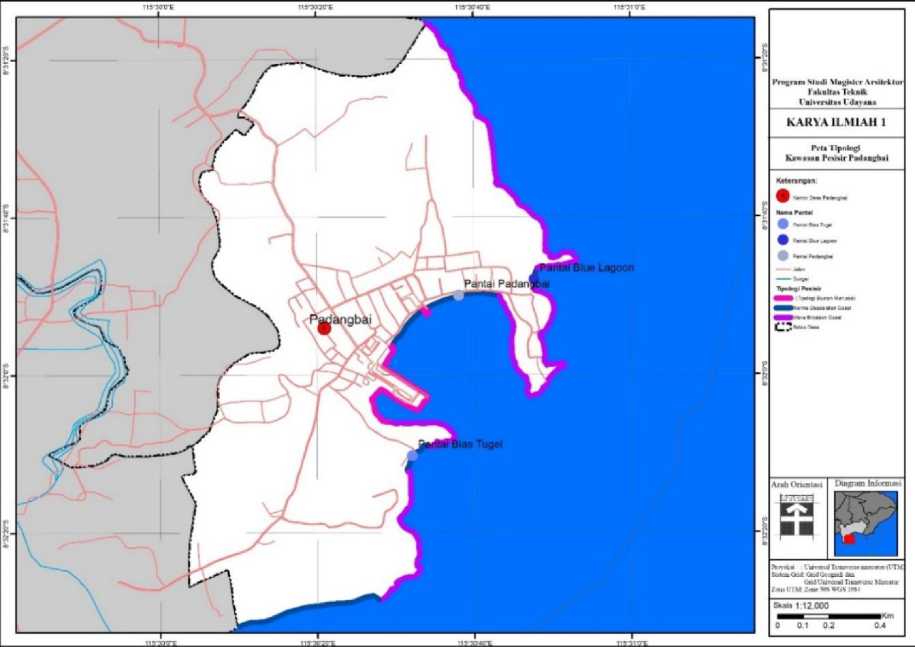

Hal itu secara tidak langsung mempengaruhi tipologi pesisir yang terdapat di Wilayah Pesisir Padangbai oleh struktur geologinya. Kawasan pesisir Padangbai merupakan rangkaian formasi vulkanik: batuan vulkanik, lahar, tufa, dan batugamping. Hal ini membuat tipologi wave erosion coast yang berkembang di wilayah ini menjadi tipologi garis pantai yang tergerus gelombang (Gambar 2). Jenis ini paling dominan terutama di ujung selatan dan timur kawasan tanjung pesisir pesisir Padangbai. Ciri khas dari jenis ini adalah tumpukan (runtuh di dasar tebing), rak laut, pelataran pantai, noctilucent laut, lengkungan laut, dan pulau individu. (Arizky Putra et al, 2015).

Gambar 2. Tipologi Pesisir Sekunder: Wave Erosion Coast Sumber: Observasi Lapangan, 2022

Tipe kedua yang dapat dijumpai di kawasan pesisir Padangbai adalah marine deposition coast (Gambar 3). Pantai ini dicirikan oleh pembentukan tebing pantai dengan bahan sedimen laut. Jenis ini terbentuk di teluk-teluk yang kemudian dikenal dengan sebutan pocket dumps. Tipologi ini dipengaruhi oleh faktor dari lautan seperti terumbu karang, dan padang lamun. Beberapa habitat terumbu karang berasosiasi dan berdampingan dengan ekosistem padang lamun. Sedangkan padang lamun mengisi sebagian besar perairan teluk

dan sekitar pula-pulau kecil. Tipologi ini banyak yang dijumpai sebagai tempat wisata seperti Pantai Blue Lagoon, Pantai Padangbai, dan Pantai Bias Tugel (Apin Wijaya, 2018).

Gambar 3. Tipologi Pesisir Sekunder: Marine Deposition Coast Sumber: Observasi Lapangan, 2022

Jenis tipologi lainnya menyerupai tipologi pantai buatan manusia (Gambar 4). Tipologi buatan manusia misalnya adalah Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Rakyat (I Gede Harimurti, 2023). Keberadaan infrastruktur laut di Bali Timur untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas pengembangan wilayah pesisir secara regional, nasional dan internasional. Keberadaan infrastruktur tersebut tidak hanya untuk keperluan angkutan penumpang, tetapi sekaligus meningkatkan daya saing bagi pengembangan barang dan jasa dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau kecil, seperti perikanan, budidaya, industri dan pariwisata. Keseluruhan tipologi wilayah pesisir dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. Tipologi Pesisir Buatan Manusia Sumber: Observasi Lapangan, 2022

Pelabuhan Padangbai merupakan salah satu pintu masuk Pulau Bali yang menghubungkan Bali dengan Pulau Lombok. Sebagai salah satu pintu masuk pulau Bali, Pelabuhan Padangbai berperan sangat penting dalam kelancaran distribusi barang dan pergerakan orang (Parta, 2021). Saat ini, 38 kapal feri yang melayani pelabuhan Padangbai melewati pelabuhan Padangbai (Pandhit, 2016). Jumlah ini diduga tidak sesuai dengan permintaan dan tidak sebanding dengan jumlah tempat berlabuh yang tersedia. Pelabuhan Lembar dan Padangbai menyediakan fasilitas bersama untuk mendukung operasional pelabuhan. Fasilitas yang disediakan oleh pelabuhan Lembar dan Padangbai meliputi pelabuhan gudang, jaringan jalan, tangki pelabuhan, loket, gudang dan mushola (Putra, 2020).

Gambar 5. Peta Tipologi Wilayah Pesisir Padangbai

Tinggi gelombang laut di perairan pesisir Povinsi Bali sangat berbeda antara pesisir utara yang merupakan perairan kepulauan dengan perairan pesisir selatan yang berhadapan dengan Samudera Hindia atau luar kepulauan. Perairan pesisir selatan Bali memiliki gelombang musim barat dengan tinggi berkisar 2,0 – 2,1 m. Gelombang di Selat Lombok pada musim barat bergerak dominan dari barat daya dengan arah 305° – 315°. Sementara itu, gelombang di Selat Badung merupakan perjalaran gelombang Samudera Hindia dengan arah 304° – 315°. Hal ini berpengaruh ke tinggi gelombang di Wilayah Pesisir Padangbai. Tinggi gelombang memasuki Selat Badung yaitu 2,0 m dan terus berkurang ke arah utara dan timur hingga tinggi 1,5 m di sekitar Candidasa-Padangbai. Kondisi gelombang musim timur di Bali diketahui sebagai “musim sorga” bagi para peselancar akan tetapi tidak menguntungkan bagi pelayaran terutama di Selat Badung. Tinggi gelombang di Selat Badung musim timur juga meningkat yaitu berkisar 1,6 – 2,3 m (Mutaqin et al, 2012).

Secara lokal pola arus dan kecepatannya berbeda-beda menurut lokasi dan periode musim serta pasang surut. Pada periode menjelang pasang musim timur, massa air dari Selat Lombok memasuki Selat Badung dan akhirnya ke Samudera Hindia. Massa air Selat Lombok memasuki daerah Candidasa Karangasem berbelok ke barat menuju pantai dengan kecepatan 50 cm/dt dan melemah hingga 10 cm/dt di daerah Padangbai. Selanjutnya arus berbelok ke utara menuju pantai di daerah Klungkung 25 cm di dekat pantai dan 40 cm/dt di bagian tengah. Sementara itu di daerah Gianyar arus berbelok ke selatan menjauhi pantai dengan kecepatan 10 cm/dt di dekat pantai dan 25 cm/dt di bagian tengah. Di daerah Sanur, arus dekat pantai berbelok ke barat menuju pantai dengan kecepatan 10 cm/dt sedangkan di

bagian tengah tetap mengarah ke selatan yang diikuti dengan peningkatan kecepatan hingga 50 cm/dt. Pola dan kecepatan arus ini berlanjut hingga di daerah Nusa Dua.

Berdasarkan tipologi pesisir yang ada, berkembangnya tipologi wave erosion coast akibat gelombang disebabkan oleh energi gelombang yang mengarah pada pembentukan tebing. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor hidrodinamika. Formasi yang dihasilkan antara lain piles (batuan yang runtuh di dasar tebing), ngengat laut, lengkungan laut yang berkembang dari ngarai pantai yang tenggelam, pekarangan pantai, dan paparan laut. Adanya sesar dan kekar pada batuan gamping pembentuk tebing menyebabkan perbedaan ketahanan batuan sehingga menyebabkan terbentuknya tanjung dan teluk. Pada saat yang sama, pada tahap ini, garis pantai yang diendapkan oleh udara juga dapat terbentuk jika terjadi selip tebing, dan proses ini biasanya merupakan kombinasi dari pembentukan garis pantai oleh erosi dan penghancuran (Marfai et al, 2012).

Gelombang yang datang menyimpang di beberapa bagian teluk menyebabkan sedimen laut di beberapa bagian teluk membentuk pantai kantong. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor hidrodinamika, artinya tahap ketiga evolusi pesisir pada karst adalah terbentuknya pola sedimen laut pesisir. Proses selanjutnya adalah terbentuknya garis pantai akibat aktivitas manusia atau aktivitas antropogenik. Jenis garis pantai ini terdapat pada garis pantai pengendapan laut seperti yang terlihat di Pelabuhan Padangbai. Pada dasarnya, tidak ada proses tunggal di alam. Hal ini terlihat dari banyaknya formasi yang sebenarnya tercipta dari beberapa proses yang beroperasi secara bersamaan. Ini konsisten dengan dasar-dasar geomorfologi, di mana proses yang beroperasi pada suatu fitur seringkali multi-proses. Dengan demikian, umumnya ditemukan bahwa formasi fenotip dihasilkan oleh beberapa faktor yang mendorong dinamika pesisir (Kodoatie, et al, 2006).

Berdasarkan fitur seismik dan tektonik serta didukung fitur data geofisika yang ada, wilayah Bali dapat dibagi menjadi dua zona pembangkit gempa, yaitu tumbukan lempeng IndoAustralia di selatan Bali dan sesar aktif di utara Bali. Dari selatan lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia, zona tumbukan terletak di Samudra Hindia sebelah selatan Bali. Karena hujan dari batuan ini, busur dorong positif muncul di Bali Utara, yang merupakan tempat terjadinya gempa bumi yang merusak di Bali. Lempeng-lempeng ini aktif atau dan setiap lempeng terus bergerak sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan di dasar lautan yang kemudian dapat menimbulkan tsunami (Pemerintah Provinsi Bali, 2018a).

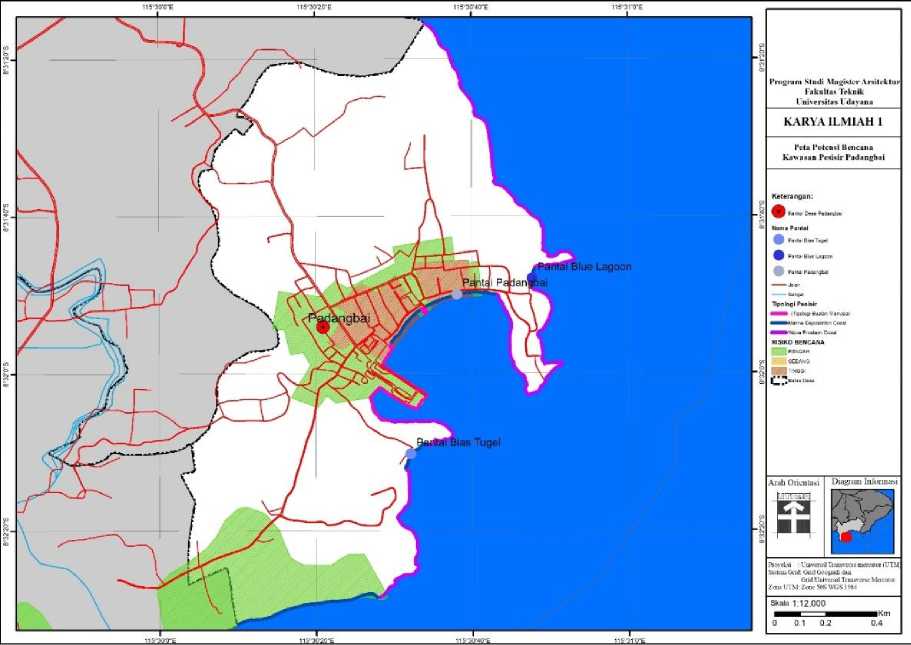

WP3K Provinsi Bali, khususnya wilayah studi, dilihat dari morfologinya, teluk ini berisiko terjadi gelombang kejut akibat pantulan gelombang. Gelombang yang dipantulkan ini tidak hanya dapat terjadi pada gelombang datang tetapi juga pada tsunami yang mencapai teluk. Berdasarkan Peta Potensi Bencana pada dokumen Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), pesisir di Pantai Padangbai termasuk resiko bahaya tinggi dengan radius kurang lebih 100 m dari bibir pantai, sedangkan radius diluar 100 m termasuk dalam status resiko bahaya rendah berpotensi terhadap bencana tsunami. Hal sebaliknya terjadi pada pesisir Pantai Blue Lagoon dan Pantai Bias Tugel dengan potensi bencana tidak memiliki resiko bahaya. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali rentan terhadap

bencana maritim yang sering terjadi selama satu dekade terakhir berupa gelombang badai yang merupakan tumpang tindih antara gelombang pasang surut astronomis dan badai yang ditimbulkan. Di daerah pesisir, air pasang yang tinggi dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut di atas daratan dan menyebabkan banjir yang menggenangi daratan. Hempasan ombak yang kuat dan banjir air laut ke wilayah pesisir disebabkan oleh kombinasi dari banyak faktor dominan, seperti fenomena pasang surut bulan purnama, posisi bulan yang lebih dekat ke daratan (perigee) dan fenomena pembengkakan dari badai (Atmodjo, 2016).

Pada daerah penelitian morfologi teluk sering terjadi arus lepas pantai. Pasang surut adalah pasang surut yang terkonsentrasi melalui saluran sempit yang mengalir kuat menuju laut dari zona pencampuran melalui gelombang pecah ke laut lepas pantai (Sunarto, 2003). Pasang surut dipengaruhi oleh topografi lepas pantai yang banyak terdapat di perairan pantai dengan tinggi gelombang rendah dan di perairan pantai yang mengalami dispersi gelombang akibat pembiasan gelombang. Selain dimungkinkan pada morfologi teluk, aliran ini juga dapat terjadi pada morfologi tanjung jika terdapat palang berbentuk bulan sabit yang sejajar dengan garis pantai yang melambangkan pantai berbentuk bulan sabit. Namun, umpan balik tidak akan terjadi jika ada bilah linier di depan jangkauan. Panjang pantai yang mengalami erosi/abrasi di Bali sampai tahun 2012 mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Sedangkan erosi pantai tahun 2015 meningkat menjadi 215,82 km, hampir dua kali lipat tahun 2012. Hampir seluruh Wilayah pantai di Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Rata-rata laju kemunduran garis pantai akibat erosi menurut kabupaten/kota berkisar 1,22 – 3,20 m/tahun (BWS Bali Penida, 2005).

Gambar 6. Peta Potensi Bencana Wilayah Pesisir Padangbai Sumber: Diolah dari Dokumen RZWP3K, 2022

Potensi bencana abrasi terjadi di kawasan pesisir Padangbai (Gambar 6) yang berupa tanah sisa pengolahan laut serta di kawasan pesisir Jember (Mutaqin, B.W.et al, 2012). Struktur ini meliputi tumpukan (batu runtuh di dasar tebing), dasar laut, pelataran pantai, luminous laut, dan lengkungan laut. Adanya sesar dan kekar pada batuan gamping yang menyusun tebing menyebabkan perbedaan ketahanan batuan yang mengarah pada terbentuknya tanjung dan teluk khususnya di daerah penelitian. Energi gelombang menuju tanjung dan teluk memiliki ukuran yang berbeda. Hal ini karena di tanjung terjadi konvergensi gelombang yang menyebabkan pemusatan gelombang yang datang, sedangkan di teluk terjadi divergensi gelombang, sehingga tidak terjadi pemusatan gelombang yang masuk. Oleh karena itu, formasi yang terjadi pada keduanya berbeda, dimana pada teluk pantai kantong terbentuk oleh sedimen laut dan pada ujungnya terjadi erosi (abrasi) laut (Marfai, et al, 2012).

Berdasarkan Peta Potensi Pengembangan (Gambar 7 dan Gambar 8) pada dokumen Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada tahun 2018, observasi lapangan dan mapping pada aplikasi GIS, perlu memetakan potensi dari tipologi pesisir, sumber daya alam, serta ekosistem pesisir di wilayah kajian (Pemerintah Provinsi Bali, 2018b). Potensi Pengembangan secara lenkap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Padangbai

|

Aspek |

Sub Aspek |

Kegiatan |

|

TIPOLOGI PESISIR | ||

|

Tipologi Pesisir Sekunder: Wave Erosion Coast Tipologi Pesisir Sekunder: Marine Deposition Coast |

Zona Pemanfaatan Perairan:

(Widiastra et al., 2019)

Zona Pelabuhan:

|

|

|

SUMBER DAYA ALAM | ||

|

Sumber Daya Ikan Pelagis Besar (kelimpahan rendah-sedang) |

Zona Perikanan Berkelanjutan: - Tongkol Krei - Tongkol Komo - Tongkol Abu-Abu - Cakalang - Lemadang - Albakor - Cucut |

|

|

Aspek |

Sub Aspek |

Kegiatan |

|

Sumber Daya Ikan Demersial dan Ikan Karang (kelimpahan rendah) |

Zona Perikanan Berkelanjutan: - Kakap Merah - Kerapu Karang - Kurisi |

|

|

EKOSISTEM PESISIR | ||

|

Ekosistem Terumbu Karang Ekosistem Padang Lamun |

Wilayah Konservasi Perairan sebagai Taman Wisata Perairan :

Padangbai-Labuhan Amuk

|

|

Sumber: Dokumen RZWP3K, Penulis, 2022

Potensi pengembangan di wwilayah ppesisir Padangbai (Gambar 7) meliputi Zona Pemanfaatan Perairan dengan wisata perahu, wisata pancing, wisata perahu lambung kaca, wisata berselancar (papan selancar, selancar angin), wisata snorkeling, dan olahraga air. Pemanfaatan lain yaitu Zona Pelabuhan dengan alur pelayaran regional dan lokal serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan (Ugrasena et al., 2020).

Gambar 7. Peta Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Padangbai Sumber: Diolah dari Dokumen RZWP3K, 2022

Potensi perikanan (Gambar 8) di wilayah kajian dengan kelimpahan rendah – sedang meliputi berbagai macam ikan tongkol, kakap merah, lemadang, cucut, kerapu dan kurisi pada perairan Selat Bali sampai Selat Lombok. Ekosistem pesisir pada Teluk Padangbai banyak terdapat terumbu karang dan padang lamun hingga ke timur sampai di perairan Candidasa (UU No 1, 2014).

Gambar 8. Peta Potensi Perikanan Wilayah Pesisir Padangbai Sumber: Diolah dari Dokumen RZWP3K, 2022

Potensi pengembangan di Wilayah Pesisir Padangbai berdasarkan tipologi pesisir Wave Erosion Coast adalah akomodasi pariwisata, snorkeling, menyelam dan olahraga air dengan potensi bencana rendah karena karakteristik tipologi ini yaitu tumpukan (runtuh di dasar tebing), rak laut, pelataran pantai, noctilucent laut, lengkungan laut, dan pulau individu itu menyebabkan sedikit kegiatan di daratan dan kebanyakan aktivitas di pesisir pantai. Potensi pengembangan di Wilayah Pesisir Padangbai berdasarkan tipologi pesisir Marine Deposition Coast adalah pembangunan infrastruktur laut (pelabuhan) dan akomodasi pariwisata dengan potensi bencana tinggi-rendah dikarenakan tipologi ini oleh pembentukan tebing pantai dengan bahan sedimen laut atau disebut pocket dumps oleh sebab itu banyak aktivitas di daratan maupun pesisir pantai menyebabkan rawan terjadi bencana tsunami maupun abrasi.

Kesimpulan

Pembentukan tipologi di Wilayah Pesisir Padangbai dapat dibagi menjadi tiga jenis tipologi. Pertama adalah pembentukan wave erotion coast pada cliff. Kedua pembentukan marine deposition coast oleh proses sedimentasi di wilayah pesisir, dan ketiga pembentukan tipologi pesisir buatan manusia. Dinamika kepesisiran yang terjadi di wilayah pesisir Padangbai

terdiri dari proses-proses hidrodinamik dan antropodinamik. Potensi pengembangan di wilayah pesisir Padangbai berdasarkan tipologi pesisir wave erosion coast adalah akomodasi pariwisata, snorkeling, menyelam dan olahraga air dengan potensi bencana rendah karena karakteristik tipologi ini yaitu tumpukan (runtuh di dasar tebing), rak laut, pelataran pantai, noctilucent laut, lengkungan laut, dan pulau individu itu menyebabkan sedikit kegiatan di daratan dan kebanyakan aktivitas di pesisir pantai. Potensi pengembangan di wilayah pesisir Padangbai berdasarkan tipologi pesisir marine deposition coast adalah pembangunan infrastruktur laut (pelabuhan) dan akomodasi pariwisata dengan potensi bencana tinggi-rendah dikarenakan tipologi ini oleh pembentukan tebing pantai dengan bahan sedimen laut atau disebut pocket dumps oleh sebab itu banyak aktivitas di daratan maupun pesisir pantai menyebabkan rawan terjadi bencana tsunami maupun abrasi. Data dan informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, studi yang lebih rinci tentang potensi lahan dan aspek sosial ekonomi penduduk pesisir Padangbai diperlukan untuk dapat mengembangkan rencana pembangunan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Manfaat penelitian diharapkan menjadi masukan kajian tentang pengembangan pesisir Kabupaten Karangasem khususnya di kawasan pesisir Padangbai.

Daftar Pustaka

al, N. A. P. Et. (2021). Analisis Kinerja dan Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Padangbai. 9(2), 95–106.

Apin Wijaya. (2018). Keindahan Pantai Bias Tugel.

Atmodjo, W. (2016). Geomorfologi Pesisir Pantai Benteng Portugis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Jurnal Kelautan Tropis, 19(2).

https://doi.org/10.14710/JKT.v19i2.842

Dkk Arizky Putra, D. L. (2015). Struktur Geologi Bali dan Nusa Tenggara. Metrologia, 53(5).

Gunawan, T. Et Al. (2005). Pedoman Survei Cepat Terintegrasi Wilayah Kepesisiran Yogyakarta.

Harimurti, I. G., & Acwin Dwijendra, N. K. A. (2022). Kajian Penerapan Ekowisata di Kawasan Pariwisata Padangbai, Bali. Media Wisata, 20(1), 60-70.

I Gede Harimurti, N. K. A. (2023). Peran Interaksi Sosial dari Nelayan di Pelabuhan Padangbai Bagi Pembangunan Ekonomi. Ruang-Space, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of The Built Environment), 10(1).

Imam Teguh Putra. (2020). Analisa Kepuasan Pelayanan dan Kelayakan Angkutan Kapal Laut (Studi Kasus: Pelabuhan Lembar, Lombok Barat - Pelabuhan Padangbai, Bali).

Indonesia, R. (2011). Peraturan Pemerintah Ri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Lim(2009), 1–25.

Karangasem, P. K. (2020). Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 – 2032. Engineering, Construction and Architectural Management,

Kodoatie, R.J. Dan Sjarief, R. (2006). Pengelolaan Bencana Terpadu. Jakarta.

Marfai, M.A.; Cahyadi, A; Sekaranom, A. Dan Nucifera, F. (2012). Pemetaan Risiko Becana Tsunami Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Pesisir Sadeng Kabupaten Gunungkidul.

Marfai, M. A., Cahyadi, A., & Anggraini, D. F. (2013). Tipologi, Dinamika, dan Potensi Bencana di Pesisir Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul. Forum Geografi, 27(2).

Mutaqin, B.W.; Cahyadi, A. dan Dipayana, G. A. (2012). Indeks Kerentanan Kepesisiran Terhadap Kenaikan Muka Air Laut pada Beberapa Tipologi Kepesisiran di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,. Makalah dalam Seminar Nasional Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 2012.

Nengsih, N. S. (2020). Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pesisir dalam Keanekaragaman Hayati Laut untuk Mensejahterakan Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 151–162.

Pandhit, D. G. M. (2016). Studi Potensi Pemisahan Pelabuhan Barang di Padangbai. Jurnal Teknik ITS, 5(2), 134–139. https://doi.org/10.12962/J23373539.v5i2.20963

Parta, I. N., Putu, N., & Sari, R. (2021). Daya Tarik Wisata Snorkeling dan Surfing di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Bali. Juima : Jurnal Ilmu Manajemen, 11(1), 104–117.

Pemerintah Provinsi Bali. (2009). RTRW Provinsi Bali. 5(August), 12–42.

Pemerintah Provinsi Bali. (2014). Uu No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah Provinsi Bali. (2018a). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali. 653, 2033.

Pemerintah Provinsi Bali. (2018b). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali. (2020). Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Penida, B. W. S. B. (2005). Pantai yang Mengalami Erosi/Abrasi di Bali.

Pratama. A Putra. A Husrin. S, T. . (2015). Kerentanan Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Timur Laut Provinsi Bali. Majalah Ilmiah Globe, 17(1).

Pusat Pengembangan Geologi Kelautan. (1991). Sedimen Permukaan Dasar Laut Wilayah Laut Indonesia.

Pusat Pengembangan Geologi Kelautan. (2008). Topomini Bentukan Dasar Laut Indonesia.

Putranto, A. (2020). Tipologi, Dinamika, dan Potensi Bencana Alam di Kawasan Pesisir Kabupaten Tulungagung. Ekologia, 20(1), 14–23.

https://doi.org/10.33751/ekologia.v20i1.1979

Rahardjo, N. (2016). Sebaran Tipe Pantai dan Karakteristik Lingkungan di Pantai Selatan Jawa Barat. Majalah Geografi Indonesia (vol. 17, issue 2, pp. 129–145). https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13261/9488

Saraswati, Et Al. (2016). Arsitektur dan Desain Riset Studi Perkotaan dan Lingkungan Binaan Kritik Perencanaan dan Arsitektur Binaan. E-Jurnal Arsitektur, Universitas Udayana, 4(1).

Setiady, D., & Gerhanae, N. Y. (2016). Proses Sedimentasi dan Erosi Pengaruhnya terhadap Pelabuhan, Sepanjang Pantai Bagian Barat dan Bagian Timur, Selat Bali. Jurnal Geologi Kelautan, 8(2). https://doi.org/10.32693/jgk.8.2.2010.189

Siregar, M. R., Daulat, A., & Sudirman, N. (2019). Rencana Kebijakan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 6(1). https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v6i1.28992

Sugandi, D. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Pantai. Jurnal Geografi Gea, 11(1), 50–58.

https://doi.org/10.17509/gea.v11i1.1647

Sunarto. (2008). Hakikat Bencana Kepesisiran dalam Perspektif Geomorfologi dan Upaya Pengurangan Risikonya. Jurnal Kebencanaan Indonesia, 1, 211–228.

Ugrasena, R. S., Siwalatri, N. K. A., & Prajnawrdhi, T. A. (2020). Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Pesisir Pantai Berawa. Ruang-Space, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of The Built Environment), 7 (2), 187.

https://doi.org/10.24843/JRS.2020.v07.i02.p06

Uu No 1. (2014). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia, 8.

Widiastra, I. M., Rajendra, I. G. N. A., & Kastawan, I. W. (2019). Implikasi Pembangunan Fasilitas Pariwisata terhadap Lingkungan Fisik di Kawasan Sempadan Pantai Yeh Gangga Tabanan, Bali. Ruang-Space, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of The Built Environment), 6(2), 117.

https://doi.org/10.24843/JRS.2019.v06.i02.p02

Yuniastuti, E. (2016). Identifikasi Tipologi dan Dinamika, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Kepesisiran di Wilayah Kepesisiran Demak. Jurnal Geografi, 8(1).

146

SPACE - VOLUME 10, NO. 2, OCTOBER 2023

Discussion and feedback