Konsep Eko-Arsitektur pada Permukiman Adat Desa Lasaen, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur

on

RUANG

SPACE

KONSEP EKO-ARSITEKTUR PADA PERMUKIMAN ADAT DESA LASAEN, KABUPATEN MALAKA, NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Fridolin Heribertus Bria1, Gusti Ayu Made Suartika2

Abstract

Eco-architecture is a concept that places architectural designs in harmony with nature. This study explores a broad application of this concept in a traditional settlement of Lasaen Village, Malaka Regency, East Nusa Tenggara. In doing so, it correlates customs, norms, communal lifestyle, and spatial tradition with the eco concept. This study uses a qualitative research method with an ethnographic approach. Analysis within is underlined by a view proposed by Dinur that outlines three parameters in measuring the accommodation of eco-architectural concepts in building design. These include fluctuation, stratification, and interdependence, which in this study are respectively used to measure eco-architectural practices in eleven uma (home) of the Lasaen Village. Building design elements that are examined in this context embrace: building form and structure, the use of natural energy, the use of local building materials, the inclusion of openings and natural lights, impermeable walls and floors, pitch and hollow roofs, and detailed construction. This study demonstrates that the architecture of Lasaen Village, especially its homes, has applied the eco-architecture concept.

Keywords: ecology; architecture; vernacular; sustainability; settlement

Abstrak

Eko-arsitektur adalah konsep yang menempatkan desain arsitektur pada posisi harmoni dengan alam. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan konsep in pada permukiman Adat Desa Lasaen, di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Studi ini mengkorelasikan adat istiadat, norma-norma, pola kehidupan masyarakat, dan pola ruang permukiman adat dengan konsep eko-arsitektur ini. Pelaksanaannya menerapkan metode penelitian kualitataif dengan pendekatan etnografi. Analisis yang dilakukan didasari pada pandangan yang diajukan oleh Dinur yang menyatakan tiga parameter dalam mengukur tingkat penerapan konsep eko-arsitektur dalam rancang bangun. Ini termasuk fluctuation, stratification, interdependence yang pada konteks studi ini diterapkan dalam mengevaluasi praktek-praktek terkait yang diterapkan oleh sebelas rumah traditional di Desa Lasaen. Ragam elemen desain yang distudi termasuk: bentuk dan struktur, pemanfaatkan sumber energi alami, penggunanan material lokal, bukaan dan pencahayaan, dinding dan lantai berpori, atap miring dan berongga, dan detil konstruksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa arsitektur Desa Lasaen telah menerapkan konsep eko-arsitektur.

Kata kunci: ekologi; arsitektur; vernakular; keberlanjutan; permukiman

Pendahuluan

Konsep eko-arsitektur banyak digunakan dalam membangun sebuah permukiman tradisional di Nusantara, seperti diketahui bersama penggunan bahan atap ramah lingkungan misal daun gewang dan ijuk, dinding menggunakan anyaman daun ataupun papan kayu, begitu juga lantai yang menggunakan bahan kayu dan juga elemen struktural yang menggunakan kayu atau bahan yang mudah didapatkan dan berada disekitar permukiman. Hal ini seperti sebuah fenomena yang terus berlanjut hingga sekarang ini, sehingga pada masa sekarang banyak arsitektur modern yang mengadopsi konsep arsitektur ramah lingkungan atau eko-arsitektur. Akan tetapi, bagaimana eko-arsitektur bisa terbentuk? Bagaimana orang zaman dahulu menginisiasi agar sebuah arsitektur bisa bersifat menghargai alam dan berkelanjutan? Tidak terlepas dari konsep tersebut obyek penelitian Desa Lasaen adalah sebuah desa administratif yang terletak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Desa Lasaen terletak di Kabupaten Malaka, sekitar 16 km dari Kota Betun (Google Earth, 2020). Di dalam Desa Lasaen terletak sebuah perkampungan adat yang terbentuk oleh pola pemukiman cluster, susunan tata letak permukiman adat Desa Lasaen terdiri dari rumah adat menghadap selatan (Umafukun), menghadap Uma Liurai (sebagai istana/rumah raja) dan makam Raja Nahak Maroerai. Sekilas permukiman adat ini memakai konsep arsitektur vernakular, terlihat dari penggunaan bahan bangunan yang disajikan oleh permukiman adat ini seperti menggunakan bahan atap dari daun, dinding dari anyaman dan lantai dari papan kayu. Konsep arsitektur vernakular tersebar luas dan digunakan di berbagai belahan Nusantara, terutama di bagian timur Nusantara. Hal ini dikarenakan ketersediaan material alam, bisa didapat dengan mudah, dapat digunakan kembali (reuse) dan material yang dapat bertahan untuk waktu yang lama ketika diaplikasikan pada bangunan. Model arsitektur ini biasa disebut juga eko-arsitektur, karena lahir dari kebutuhan dan niat manusia untuk membangun tanpa merusak alam atau memanfaatkan dan memanfaatkan alam dengan baik. Eko-arsitektur menunjukkan gaya hidup berkelanjutan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam lokal dengan mengikuti norma-norma umum yang menghormati alam dan lingkungan. Pendekatan konstruktif yang mencirikan produk arsitektur asli dengan konsep ekologi adalah pendekatan yang memahami dan menyelaraskan alam dan manusia (Frick, 2006), pendekatan teladan ini melindungi lingkungan, alam dan sumber daya sehingga berkelanjutan untuk digunakan generasi mendatang.

Fenomena yang terjadi di permukiman adat Desa Lasaen sangat menarik untuk diamati terutama karena fitur dari eko-arsitektur ini, pola kehidupan masyarakat, peraturan atau adat dan norma yang berlaku, stratifikasi sosial (jika ada dalam tatanan kehidupan masyarakat permukiman adat), dan pola ruang dalam permukiman desa adat. Dalam prakteknya konsep eko-arsitektur menuntut adanya sebuah keberlanjutan artinya bagaimana manusia mengelola sebuah ekosistem dengan bijak agar dapat menyuplai kehidupanya generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, filosofi, dan keyakinan yang mendasari masyarakat di permukiman adat Desa Lasaen dalam merancang lingkungan, permukiman, rumah dan untuk mengetahui fenomena konstruksi yang ekologis pada permukiman adat Desa Lasaen yang menjadi sumber inspirasi lahirnya

konsep ramah lingkungan. Identifikasi konsep eko-arsitektur di permukiman adat Desa Lasaen sehingga dapat memberikan gambaran dan arahan bagi konservasi arsitektur tradisional di Kabupaten Malaka dan juga dapat memberi pengetahuan tambahan terkait eko-arsitektur. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah permukiman adat Desa Lasaen menerapkan konsep eko-arsitektur?

Review Literatur

a. Konsep Eko-Arsitektur

Pada dasarnya konsep eko-arsitektur adalah sebuah paham yang dianut oleh masyarakat dalam membangun dengan menyikapi lingkungan sebagai suatu wadah yang perlu diperhatikan dan dipergunakan melalui pemanfaatan sumber daya alam atau potensi dan penggunaan teknik berdasarkan etika pengelolaan yang ramah lingkungan (Titisari, 2012). Ada beberapa point penting dalam konsep eko-arsitektur (Frick, 2006):

-

1. Elemen arsitektur dapat melindungi secara optimal dari panas, angin, dan hujan;

-

2. Intensitas energi yang terkandung dalam bahan yang digunakan untuk konstruksi harus diminimalkan dengan cara-cara berikut: Substitusi, minimalisasi dan optimalisasi sumber energi tak terbarukan, dan reuse bahan bangunan yang dapat digunakan untuk meminimalkan penggunaan bahan baru, penggunaan bahan bangunan yang dapat tumbuh dan hemat energi. Membangun siklus tertutup antara pasokan dan pembuangan bahan bangunan, energi atau limbah dihindari sebisa mungkin. Penanganan yang manusiawi dengan teknologi yang tepat.

Pendekatan konsep ekologi dalam arsitektur ditentukan oleh sebuah desain yang ekologis, desain bioklimat, desain tempat yang ramah iklim, dan desain hemat energi. Maka desain ekologis dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat, iklim, kondisi lokasi, konsumsi energi yang rendah, waktu, alam, ruang sosial budaya, dan teknologi bangunan (Yeang, 2006). Sedangkan menurut Frick, Eko-arsitektur adalah kompleks dan mencakup bagian dari arsitektur biologis (manusia dan kesehatan) serta biologi perkembangan. Oleh karena itu, Eko-Arsitektur mencakup keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya. Eko-Arsitektur memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola konsep ini agar dalam mengaplikasi konsep ini dapat selaras dan sejalan dengan konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam prinsip Eko-Arsitektur terdapat tiga point yang menjadi perhatian agar Eko-Arsitektur dapat berkelanjutan dan selaras dengan alam dan penghuni, menurut Dinur dalam Interweaving Architecture and Ecology adalah sebagai berikut:

-

a) Fluctuation, prinsip perubahan menunjukkan bahwa bangunan dirancang dan diakui

sebagai tempat hubungan antara diferensiasi budaya dan proses alam. Dalam hal ini bangunan atau arsitektur harus mampu mencerminkan proses alam yang berlangsung di lapangan, tidak hanya melihat penyajian (arsitektur) sebagai suatu proses, tetapi proses sesungguhnya adalah proses penyajian, arsitektur itu diperlukan. Fluktuasi juga berarti membiarkan orang merasakan dengan kenyataan yang terjadi di tempat itu, dengan kata lain, gejolak tersebut diarahkan pada penggunaan bahan-bahan yang

ramah lingkungan dan bangunan itu berasal dari tempatnya berada dan praktik budaya dalam konstruksi perumahan;

-

b) Stratification, bertujuan untuk menekankan interaksi bagian dan tingkatan yang berbeda (manusia, arsitektur, lingkungan), yaitu untuk menegaskan interaksi antara bangunan dan lingkungan. Jenis organisasi yang dapat mengelola kompleksitas secara terintegrasi. Misalnya, memanfaatkan matahari sebagai sumber cahaya, penerangan hemat energi, bukaan untuk sirkulasi udara, atau pori-pori di lantai dan dinding sebagai sarana sirkulasi udara;

-

c) Interdependence, menyatakan bahwa hubungan antara bangunan dan lingkungan

adalah saling tergantung. Evaluator (desainer dan pengguna) dan lokasi tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian bangunan. Saling ketergantungan antara bangunan dan bagian-bagiannya berlanjut sepanjang umur bangunan. Bangunan memiliki keunggulan tergantung pada bagaimana mereka bereaksi dan mendapat manfaat dari iklim lokasi konstruksi, seperti arah angin dan curah hujan.

Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan didukung oleh kajian pustaka termasuk juga pustaka substansi. Pendekatan etnografi merupakan model penelitian observasi tertutup dengan menitikberatkan pada kepentingan sosiologis fenomena sosial budaya dalam masyarakat (Emzir, 2011). Pendekatan etnografi mengkaji kehidupan manusia sehari-hari dalam ruang dan waktu manusia itu sendiri (Ronald E. Hallett, 2014). Pendekatan etnografi merupakan penjelasan tentang perilaku masyarakat dengan budaya, adat istiadat, dan kepercayaan berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui survei lapangan (Harris, 2000). Adapun lokasi penelitian adalah permukiman adat Desa Lasaen, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Obyek yang diteliti adalah Arsitektur tradisional di dalam permukiman adat Desa Lasaen. Letak koordinatnya adalah 9°38’52” S, 124°55’14” E, dan berjarak kurang lebih 16 km dari kota Betun (Google Earth, 2020).

Adapun tahapan dalam melakukan ini penelitian adalah sebagai berikut.

-

1. Survey lapangan, dengan mengamati obyek yang berfokus pada arsitektur tradisional di permukiman adat Desa Lasaen yang diketahui mencirikan produk arsitektur vernakular dengan konsep eko-arsitektur yang berjumlah sebelas unit rumah tradisional dalam perkampungan adat Desa Lasaen yang kemudian diteliti secara mendalam;

-

2. Setelah menentukan fokus penelitian, selanjutnya dilakukan observasi dan pencatatan mengenai aspek-aspek dan prinsip eko-arsitektur antara lain; pola permukiman adat dan dalam rumah tradisional, penggunan bahan yang ramah lingkungan, sumber pengambilan bahan pembangunan rumah, konstruksi rumah, sumber penerangan dan sirkulasi udara dalam rumah, serta praktek-praktek pelestarian lingkungan pada obyek yang diteliti;

-

3. Melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Loro/raja, Tua Adat (fukun), dan masyarakat kampung adat terkait adat-istiadat, pola kehidupan dan kebiasaan sehari-hari, karakteristik rumah adat, perihal dalam membangun rumah dan peraturan-

peraturan dalam mengelola lingkungan, dan dan alam sekitar untuk kepentingan masyarakat dalam permukiman adat;

-

4. Setelah melakukan wawancara, maka dilakukan analisa praktek eko-arsitektur apa saja yang terdapat di perkampungan adat Desa Lasaen ini, dengan menggunakan prinsip dan elemen konsep Eko-Arsitektur oleh Batel Dinur yaitu; fluctuation, stratification, dan interdependence yang dijadikan sebagai parameter dalam kajian ini.

Sedangkan, variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

-

a. Variabel fisik yang meliputi: pola ruang permukiman adat, aktivitas masyarakat permukiman adat, bentuk bangunan, bahan bangunan, struktur, penggunaan dan fungsi ruang, komponen pembentuk ruang permukiman dan rumah adat, iklim, suhu dan curah hujan, dan bagaimana arsitektur berinteraksi dengan lingkungan. Observasi ini dilakukan pada berbagai waktu yang memungkinkan dan didiskusikan dengan Kepala Desa Lasaen, loro dan tetua adat, dan pengguna ruang/tuan rumah.

-

b. Variabel non fisik yang diamati dan dianalisis meliputi peraturan dan norma-norma adat, tradisi khususnya tradisi atau peraturan dalam mengelola alam dan lingkungan dalam konteks eko-arsitektur.

Dari hasil penelusuran kemudian dipetakan hasilnya dengan teknik tabulasi yang memuat kasus dikaitkan dengan kajian pustaka. Dari hasil tabulasi-kualitatif, dilakukan proses penyimpulan yang menunjukkan adanya akumulasi indikasi prinsip eko-aristektur. Metode menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Hasil dan Pembahasan

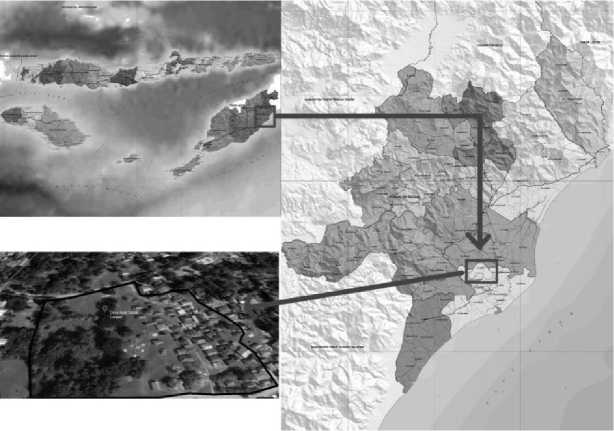

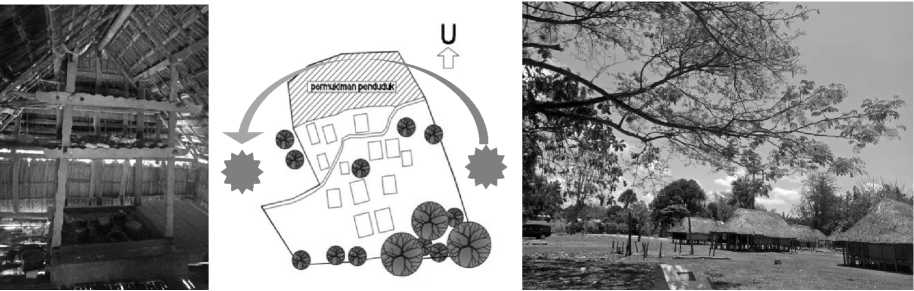

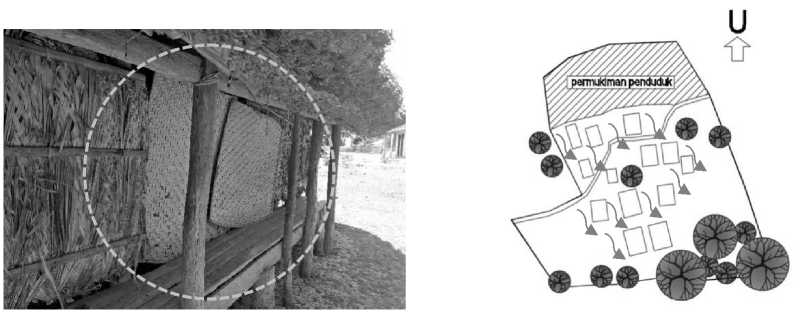

Desa Lasaen berada tepat pada kabupaten Malaka, dengan jarak kurang lebih 16 km dari kota Betun, Ibukota Kabupaten Malaka (Google Earth, 2020). Permukiman adat Lasaen terbentuk dari pola tata permukiman yang mengelompok dan acak (cluster) lihat Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Permukiman Adat Desa Lasaen

Sumber: Peta Tematik Indo dan Google Earth, 2022

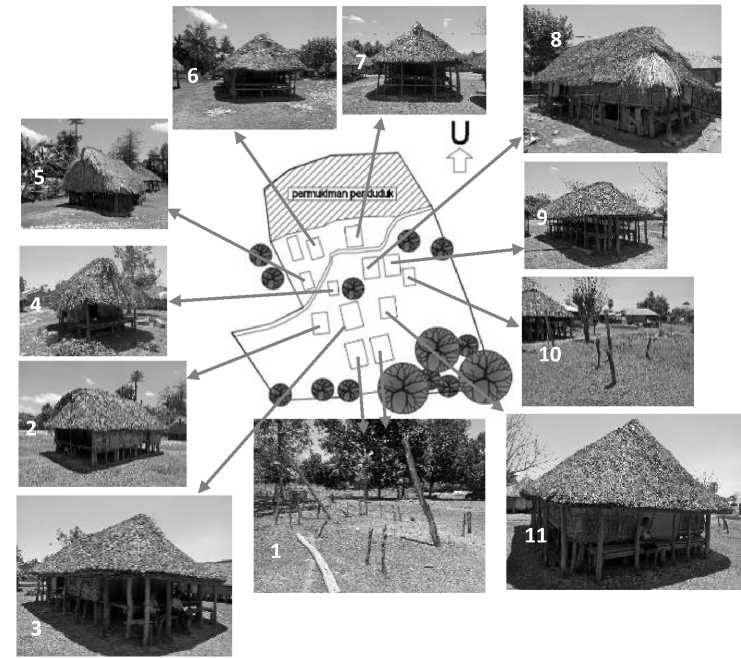

Secara umum permukiman adat Desa Lasaen (Gambar 2) terbagi dalam tiga zona, yang pertama yaitu pelataran/ruang terbuka yang digunakan sebagai halaman, tempat melakukan ritual adat, dan tempat mengikat kuda-kuda yang juga digunakan untuk keperluan ritual adat. Kedua, kompleks hunian adat yang merupakan tempat kediaman keluarga diantaranya pemimpim dan tua-tua adat dalam permukiman adat Desa Lasaen. Dan yang terakhir yaitu permukiman kerabat yang masi memiliki hubungan dengan penghuni di zonasi kedua, biasa kekerabatan karena kawin-mawin dan pernikahan dengan selir.

KOMPLEKS

PERMUKIMAN∙⅛

KERABAT DESA

PELATARAN TERBUKA

HUNIAN ADAT

L SaAdatTafatik

Li saen

Gambar 2. Zonasi Pada Perkampungan Adat Desa Lasaen Sumber: Observasi Lapangan dan Google Earth, 2022

Komposisi tatanan permukiman adat Desa Lasaen tersusun dari rumah adat (uma fukun) yang berorientasi menghadap arah selatan, menghadap Uma Liurai (sebagai istana/rumah raja) dan makam Raja Nahak Maroe Rai. Uma Liurai adalah rumah raja dari perkampungan adat Desa Lasaen yang berfungsi untuk merangkul semua warga yang ada di permukiman adat Desa Lasaen dan merupakan tempat untuk upacara adat skala desa. Namun bangunan ini masih dalam keadaan rusak akibat bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Malaka tahun 2000. Permukiman adat Lasaen memiliki sebelas bangunan tradisional yang merepresentasikan konsep eko-arsitektur yang akan dijadikan sebagai sasaran dalam mengidentifikasi penggunaan konsep eko-arsitektur pada permukiman adat Desa Lasaen (Gambar 3). Kesebelas bangunan itu antara lain: Liurai dan Bai Neo, sebagai tempat tinggal raja; Uma Nain, tempat menerima tamu sebelum bertemu raja; Tafatik kiik, tempat tinggal keluarga raja; Uma Foun, tempat tinggal selir raja; Uma Kakaluk, tempat meminta restu kepada leluhur dan tempat pemujaan; Uma Fukun Kabelak, tempat tinggal fukun atau orang yang dianggap sebagai penasehat raja; Uma Fukun Ai Lalian, tempat tinggal fukun atau orang yang dianggap sebagai penasehat raja; Uma Fukun Katuas, tempat tinggal fukun atau orang yang dianggap sebagai penasehat raja; Uma M’ha Lia, sebagai tempat Musyawarah dan berkumpul keluarga permukiman adat; Mari Lia, tempat menyimpan pusaka adat; Tafatik Ai Kakelar, sebagai tempat pesuruh keluarga raja.

Gambar 3. Pola Ruang Permukiman Adat Sumber: Observasi Lapangan, 2020

-

1. Liurai dan Bai Neo, sebagai tempat tinggal raja;

-

2. Uma Nain, tempat menerima tamu sebelum bertemu raja;

-

3. Tafatik kiik, tempat tinggal keluarga raja;

-

4. Uma Foun, tempat tinggal selir raja;

-

5. Uma Kakaluk, tempat meminta restu kepada leluhur dan tempat pemujaan;

-

6. Uma Fukun Kabelak, tempat tinggal fukun atau orang yang dianggap sebagai penasehat raja;

-

7. Uma Fukun Ai Lalian, tempat tinggal fukun atau orang yang dianggap sebagai penasehat raja;

-

8. Uma Fukun Katuas, tempat tinggal fukun atau orang yang dianggap sebagai penasehat raja;

-

9. Uma M’ha Lia, Tempat Musyawarah;

-

10. Mari Lia, tempat menyimpan pusaka adat;

-

11. Tafatik Ai Kakelar, sebagai tempat pesuruh keluarga raja.

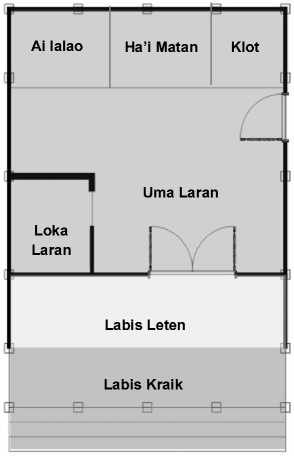

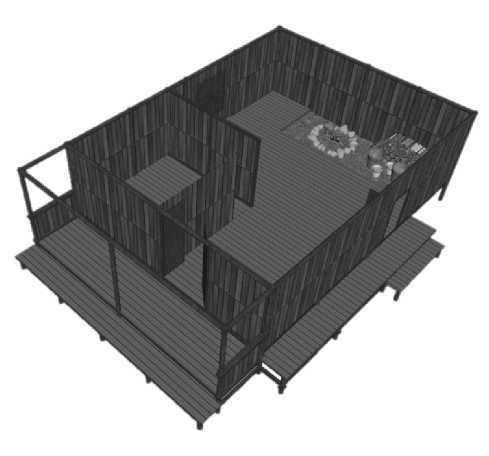

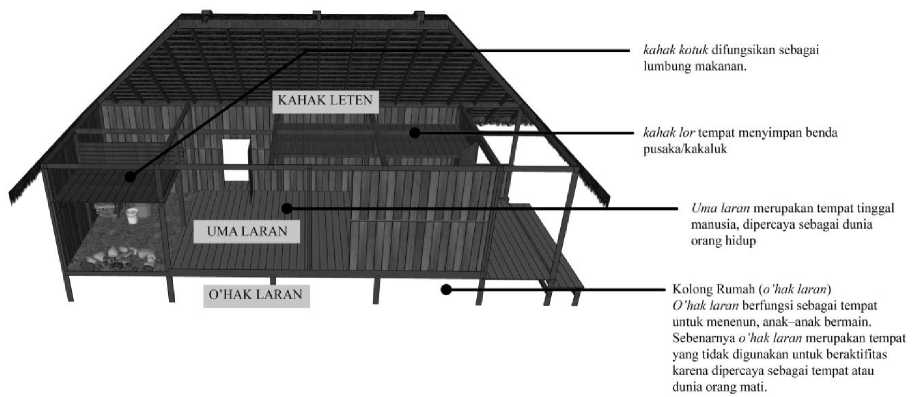

Setelah melihat pola permukiman adat Desa Lasaen, berikut pola ruang dalam bangunan dalam permukiman adat Desa Lasaen ini (untuk selanjutnya bangunan akan disebut dalam bahasa daerah uma). Secara umum organisasi ruang dalam uma terdiri dari beberapa ruang dan sebagian besar susunan ruang dari bangunan tradisional dalam permukiman adat Desa Lasaen menggunakan organisasi ruang yang sama, lihat Gambar 4 dan Gambar 5.

Labis kraik (pendopo bawah), merupakan tempat duduk para mantu saat upacara adat, dan area duduk/bersantai/bertamu sehari-hari dan bersifat publik; sedangkan labis leten (pendopo atas), merupakan tempat duduk bagi para tetua adat di saat adanya upacara adat, tempat tidur kaum lelaki dan sebagai ruang komunal sehari-hari. Selanjutnya, uma laran (dalam rumah) terbagi dalam empat buah ruang yaitu loka laran (kamar anak gadis), ha’i

matan (tungku dan dapur), klot (tempat penyimpanan kayu api, air bersih, dan suplai dalam rumah), ai lalao (tempat menghangatkan badan dan biasa digunakan oleh ibu menyusui untuk menghangatkan badan dengan bayi yang baru lahir).

Gambar 4. Pola Ruang Uma

Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Gambar 5. Proyeksi Axonometri Ruang dalam Uma Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Pada hakekatnya ada empat komponen penting yang membentuk pola tatanan adat di dalam uma pada permukiman adat Desa Lasaen ini antara lain: Tuhan, nenek moyang, alam, dan manusia yang berkaitan satu dengan yang lain. Korelasi dari keempat komponen ini selain membentuk pola permukiman juga menjadi makna filosofis pola ruang dan fungsi ruang dalam bangunan uma (Gambar 6).

KAHAK LETEN

UMA LARAN

Uma Iaran merupakan tempat tinggal manusia, dipercaya sebagai dunia orang hidup

O’HAK LARAN

Kolong Rumah (o 'haklaran)

O 'hak Iaran berfungsi sebagai tempat untuk menenun, anak-anak bermain.

Sebenarnya o 'hak !aran merupakan tempat yang tidak digunakan untuk beraktifitas karena dipercaya sebagai tempat atau dunia orang mati.

kahak kotuk difungsikan sebagai lumbung makanan.

kahak Ior tempat menyimpan benda pusaka/kakaluk

Gambar 6. Makna Filosofis Dalam Uma

Sumber: Wawancara Loro Lasaen, 2022.

Korelasi empat komponen ini terlihat dari bagian-bagian dalam sebuah uma yaitu:

-

1. O’hak Laran (kolong rumah), merepresentasikan hubungan manusia↔Tuhan; karena o’hak laran merupakan simbol dunia orang mati yang menegaskan akan kekuasaan Tuhan dalam hidup dan mati manusia.

-

2. Uma Laran (bagian dalam rumah), merepresentasikan hubungan manusia↔alam; karena manusia akan selalu berinteraksi dengan alam yang dimana hasil alam akan dibawa kedalam rumah untuk dikonsumsi ataupun kepentingan kehidupan manusia. Hasil alam akan diolah sebagai makanan, bahan bakar (kayu bakar, minyak kelapa), dengan memegang teguh prinsip pelestarian akan alam sebagai penyedia dan pemberi kehidupan.

-

3. Kahak Lor (loteng bagian depan), merepresentasikan hubungan manusia↔Tuhan dan Tuhan↔nenek moyang; Kahak lor disimbolkan dengan sesuatu yang tinggi, suci, dan berada di atas kehidupan manusia, kahak lor juga merupakan tempat menyimpan pusaka dan peninggalan leluhur agar setiap perilaku dan kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan baik karena penghuni rumah yakin akan restu nenek moyang karena selalu berada di dalam rumah mereka.

-

4. Kahak Kotuk (loteng bagian belakang), merepresentasikan hubungan nenek moyang↔alam; kahak kotuk berfungsi sebagai lumbung untuk padi, jagung, atau hasil pertanian lainnya seperti kacang tanah, kacang hijau, umbi-umbian, sayuran. Hasil alam ini akan disimpan di kahak kotuk sebagai suatu ritual dan ucapan syukur kepada nenek moyang karena pengetahuan untuk mengolah alam (dalam hal bertani, beternak, berburu) yang telah diturunkan generasi ke generasi untuk menghidupi keluarga dan perkembangan permukiman adat.

Gambar 7. Korelasi Komponen Pembentuk Uma dalam Permukiman Adat Desa Lasaen dan makna representatifnya terhadap sebuah Uma Sumber: Analisa Hasil Wawancara Loro Lasaen, 2022

Masyarakat di Permukiman Adat Desa Lasaen

Dalam kesehariannya masyarakat dalam perkampungan adat menjunjung tinggi norma-norma, adat-isitiadat yang sudah ditetapkan oleh pendahulu atau nenek moyang (ancestor) mereka turun temurun seperti dalam memaknai empat komponen yang merepresaentasikan hubungan Tuhan, nenek moyang, alam, dan manusia. Pola ruang dalam rumah masyarakat (uma) dalam kampung adat (rata-rata uma memiliki pola ruang yang sama, kecuali yang bukan untuk tempat tinggal seperti; Uma Kakaluk, M’ha Lia dan Mari’ Lia). Kehidupan dalam rumpun permukiman adat Desa Lasaen mengharuskan setiap penghuni melakukan

aktivitas sehari-hari mengikuti peraturan adat yang berlaku, dan setiap keputusan dibicarakan bersama dalam satu rumpun keluarga dengan meminta petunjuk dan restu Tuhan dan leluhur. Pada zonasi pelataran terbuka seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada zona ini terdapat halaman dan tempat melakukan ritual adat misalnya h’mis batar (panen jagung), lihat Gambar 8.

G ambar 8. Ritual adat h’mis batar pada zona pelataran terbuka Sumber: Observasi Lapangan, 2022

Kearifan permukiman adat desa Lasaen terlihat pada prinsip penghormatan yang muncul dari hubungan empat elemen penting (Tuhan, nenek moyang, manusia, alam) dan dapat dilihat pada tata ruang uma dalam permukiman adat Desa Lasaen yaitu ritual dalam kehidupan masyarakat adat, dan ritual dan peraturan menjadi penting karena berfungsi sebagai sarana perjumpaan dan komunikasi antara manusia dengan Tuhan, pencipta alam, manusia dengan nenek moyangnya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sehingga hidup manusia bisa mendapat restu dan sejahtera sepanjang melangsungkan kehidupannya.

Selain itu masyarakat permukiman adat Lasaen dalam kegiatan mengelola sumber daya dan eksploitasi lingkungan untuk kepentingan pembangunan dan hal untuk menunjang kehidupan lainnya, sangat berpegang teguh kepada empat kompenen tersebut. Menurut loro Lasaen Hendrikus Seran Tahu, kearifan dalam mengelola kesimbangan ekosistem terlihat dari kegiatan ekspliotasi hutan adat yang masih bertahan hingga saat ini. Menurut beliau sebuah keberlanjutan ekosistem (dalam hal ini hutan adat Lasaen) ditentukan oleh bijaksananya masyarakatnya dengan mematuhi peraturan adat yang berlaku, karena telah didasari oleh empat komponen tersebut. Tuhan yang menciptakan alam semesta, di dalam alam semesta itu sendiri pasti terdapat kehidupan makhluk hidup, dan para leluhur (ancestor) telah memulai praktek pelestarian ini, apakah salah kalau kita melanjutkan kebijaksanaan ini karena ini adalah sebuah kewajiban setiap masyarakat permukiman adat ini untuk melestarikan ekosistem agar berkelanjutan. Dengan begitu, jelas terlihat empat komponen konkret yang diturunkan dari empat komponen dasar yaitu Tuhan, nenek moyang (bei na’i), manusia dan alam semesta.

Konsep Eko-Arsitektur Permukiman Adat Desa Lasaen

Konsep eko-arsitektur pada permukiman adat Desa Lasaen yang dapat diidentifikasi sesuai dengan prinsip konsep eko-arsitektur (Dinur, 2005) adalah sebagai berikut:

1. Fluctuation

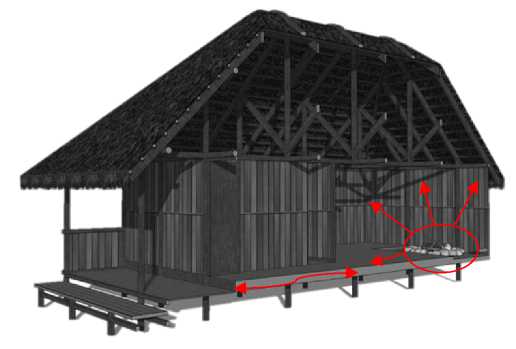

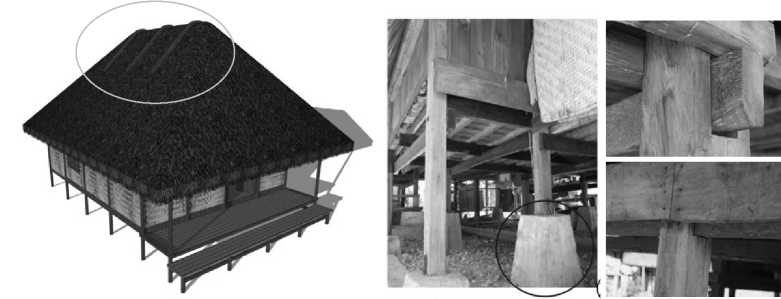

Aspek alam menjadi perhatian utama dalam pembangunan rumah adat (uma) di pemukiman adat Desa Lasaen ini. Hal ini mempengaruhi bentuk bangunan rumah adat (uma) ini adalah persegi panjang dengan ukuran berkisar 8x6 meter. Menurut Bapak Hendrikus Seran Tahu sebagai Loro Lasaen hal yang mendasari pemilihan model rumah panggung oleh nenek moyang dahulu adalah untuk menghindari bencana banjir yang sering melanda desa (jarak permukiman menuju sungai ±1 km), menurut beliau dahulu tinggi panggung (tinggi dari kaki sampai dengan lantai dek kayu) bisa mencapai 2-3 meter, tergantung fungsi rumah tersebut, misalnya rumah untuk pemimpin atau raja memiliki tinggi melebihi rumah lain yang ada dalam perkampungan (Gambar 9). Lanjut menurutnya rumah sekarang sudah terlihat pendek karena sudah tertimbun oleh tanah dan lumpur hasil dari endapan banjir. Meskipun begitu bentuk dari rumah tidak berubah sedikitpun dikarenakan keuntungan dari model rumah panggung ini yang sesuai dengan konteks fluctuation yaitu bagaimana arsitektur itu diperlukan untuk menyesuaikan dengan alam lingkungan sekitar .

Gambar 9. Model rumah panggung yang terdapat dalam perkampungan adat Lasaen Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Selain untuk mengindari banjir dan bencana alam seperti gempa bumi, model rumah panggung dapat mengatasi masalah kelembaban dan hawa panas (Sukawi, 2009) dalam ruangan (standar kenyamanan termal dalam ruangan dengan iklim tropis berkisar 26.1ºC -29.8ºC (Santoso, 2012)) dengan menggunakan bahan lantai kayu dan dinding dari anyaman daun lontar ataupun papan kayu jati sebagai jalur sirkulasi panas dari bagian dalam bangunan melalui lantai kayu ke bagian luar bangunan (lihat Gambar 10). Karena desain sifat alami kayu adalah isolator alami dan sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas. Karena apabila semisal sedang dalam musim hujan, panas dari tungku api (ha’i matan) akan dengan baik tersimpan dalam lantai kayu sehingga ruangan akan dapat cukup panas dan tidak terpengaruh cuaca dingin dari luar, sehingga kenyamanan di dalam rumah dapat terjaga. Artinya, dengan membangun rumah panggung penduduk menghemat energi dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan rumah batu bata atau beton (Rahayu, 2017).

Gambar 10. Ilustrasi Sumber Energi Dari Ha’i Matan Dapat Dengan Baik Tersimpan Dalam Lantai Dan Dinding Kayu.

Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Dalam konteks Fluctuation (Dinur, 2005) penggunaan bahan lokal sebagai material pembangunan adalah sebagai suatu cara adaptasi terus-menerus dari sistem kehidupan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Semakin dinamis sistem dalam permukiman adat maka semakin baik masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi di lingkungan, untuk melakukan itu maka loro/raja berperan dalam menentukan waktu pendirian dan pembangunan uma dengan melakukan musyawarah mufakat diantara masyarakat adat Desa Lasaen, dalam musyawarah ini dibicarakan hal seperti antara lain: pemanfaatan bahan bangunan dari hutan adat di kampung adat Desa Lasaen (pada saat renovasi sebuah uma-misal kerusakan akibat bencana alam, terdapat sebuah larangan dalam menggunakan bahan lama bekas uma tersebeut karena menurut adat hal tersebut akan membawa petaka bagi penghuni rumah maka hal ini disebut luli atau pamali. Sebaliknya jika karena renovasi dikarenakan umur bangunan, elemen bangunan yang masih layak pakai akan digunakan kembali), adat halirin rai yaitu upacara memberkati tanah yang akan dibangun oleh Pastur dan tua-tua adat, waktu pendirian/renovasi uma, dan biaya pengerjaan (biasa ditanggung oleh tiap KK dalam permukiman adat ini) kebiasaan ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat permukiman adat Desa Lasaen. Setelah melakukan musyawarah dan mendapatkan keputusan terkait pembangunan uma, raja atau loro sudah dapat menentukan bahan uma yang dapat diambil dari hutan adat yang merupakan supplier utama dalam membangun permukiman adat sejak dahulu kala.

G ambar 11. Letak Hutan Adat Tempat Mengambil Material Pembangunan Uma Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Adapun luas hutan adat ini ± 4 Ha dan memiliki potensi antara lain; kayu (jati putih, mahogany, ketapang), penghasil sagu dan tuak, daun gewang, tempat habitat burung-burung yang bisa diambil telur, dan sebagai tempat mengikat ternak. Berlaku sebuah peraturan dalam hal pengambilan bahan dari hutan adat ini, contoh apabila bahan untuk atap (biasanya dari daun gewang/aka tahan) tidak mencukupi dalam pembangunan sebuah rumah maka bahan untuk atap tidak akan diambil dari hutan adat (dengan sendirinya akan dianggap sebagai suatu larangan dalam mengambil bahan untuk atap ini, sampai tersedia kembali dalam jumlah besar, biasa dengan cara penanaman kembali), melainkan bahan atap tersebut akan diusahakan dan disediakan dari tempat lain sehingga pengerjaan uma tetap dapat dilanjutkan. Hal ini sebagai suatu cara dalam melestarikan hutan dan ekosistem lingkungan di sekitar permukiman adat Desa Lasaen agar tetap berkelanjutan dalam menyuplai kehidupan masyarakat adat Desa Lasaen di masa yang akan datang. Bangunan atau arsitektur di permukiman adat Desa Lasaen mencerminkan proses alam yang terjadi di sekitarnya, hal ini selaras dengan konsep eko-arsitektur yang melihat sebuah arsitektur tidak hanya dilihat dari presentasi atau tampilan arsitektur tersebut sebagai suatu proses, tetapi bagaimana arsitektur (uma) harus beradaptasi dengan lingkungan alam dan penggunaan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan tempat bangunan itu berada (Dinur, 2005). Dalam kaitannya dengan permukiman adat ini, pada Tabel 1 disajikan analisa sebelas uma sebagai “informan” dalam mengukur sebarapa eko-arsitekturkah permukiman ini sesuai parameter fluctuation dalam Interweaving Architecture and Ecology (Dinur. 2005).

Tabel 1. Analisa 11 Uma menerapkan Konsep Eko-Arsitektur dengan Parameter Prinsip Eko-Arsitektur oleh Dinur yaitu Fluctuation

|

Nama Uma |

Rumah Panggung |

Memanfaatkan Sumber Energi Alami |

Material Lokal |

Fluctuation Parameters |

|

Liurai dan Bai Neo |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Nain |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Tafatik Kiik |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Foun |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Kakaluk |

― |

― |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Kabelak |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Ai Lalian |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Katuas |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Uma M’ha Lia |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Mari Lia |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

Tafatik Ai Kakelar |

√ |

√ |

√ |

√ |

Sumber: Analisa Lapangan, 2022

Kesebelas “informan” dalam permukiman adat Desa Lasaen ini masuk dalam kriteria eko-arsitektur sesuai dengan parameter fluctuation (Dinur, 2005), dimana dalam pembahasan dijelaskan bahwa fluctuation mengutamakan adaptasi terus-menerus dari sistem kehidupan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Maka point-point pertimbangannya antara lain rumah harus menggunakan model rumah panggung dikarenakan daerah rawan banjir, memanfaatkan energi alami (panas matahari, panas dari tungku, dan udara) dinding dan

lantai berbahan kayu yang merupakan bahan atau material lokal yang dapat ditemui dan diambil dari hutan adat (hutan lindung milik desa adat). Maka, untuk parameter fluctuation kesebelas bangunan uma memenuhi syarat dalam mencerminkan produk eko-arsitektur.

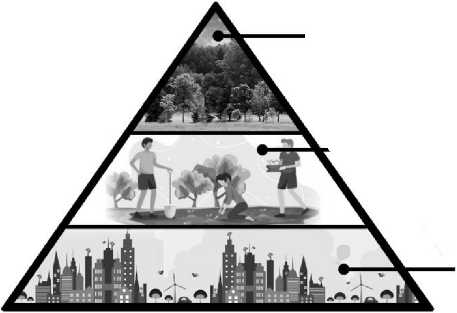

2. Stratification

Sistem kehidupan terstruktur secara hierarkis, terdiri dari level berbeda yang berinteraksi satu sama lain, sifat interaksi antara tingkat atau subsistem yang berbeda dapat divisualisasikan dengan membayangkan beberapa sub-sistem jaringan yang relatif tertutup yang berinteraksi terus menerus satu sama lain (Dinur, 2005). Pengaruh tingkat yang lebih tinggi pada tingkat yang lebih rendah ini membantu menjaga keteraturan di dalam sistem secara keseluruhan dan untuk memastikan bahwa sistem akan mencapai tujuan pemeliharaan diri dan evolusi. Proses dari interaksi dalam sistem kehidupan ini tunduk pada pengaruh keseluruhan yang menjadi bagiannya (Gambar 12).

EKOSISTEM

Sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya

MANUSIA

Bersama dengan hewan saling berinteraksi dalam sebuah ekosistem dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya

ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN BINAAN Hasii buah tangan manusia dengan memanfaatkan tanah, udara, air, dan energi sebagai kepentingan dalam membangun permukiman yang layak dan sebagai suatu bentuk ketergantungan dalam suatu sistem kehidupan di bumi.

Gambar 12. Stratifikasi dalam Ekologi

Sumber: Analisa dari Interweaving Architecture and Ecology – A Theoretical (Batel Dinur, 2005), 2020.

Merujuk pada pernyataan Dinur mengenai stratifikasi, permukiman adat Desa Lasaen tertata dengan jarak antara bangunan ± 1.5m dan pohon-pohon peneduh di sekitar

permukiman sehingga memaksimalkan pergerakan udara dan sinar matahari masuk ke dalam uma agar hawa dalam rumah lebih sejuk dengan pencahayaan yang cukup. Karakteristik desain uma (rumah panggung, dinding dan lantai uma berpori) sangat sejuk sehingga tidak terlalu mempengaruhi pergerakan udara. Pola perletakan uma berorientasi dari mengahadap arah Selatan dan pengaturan jarak antar uma ini dapat dengan baik memanfaatkan energi pencahayaan dari matahari secara optimal dengan bukaan timur↔barat. Dampak buruk panas matahari yang terik diatasi dengan sistem lantai berpori dan pergerakan sirkulasi udara yang baik (Gambar 13).

Gambar 13. Lantai berpori, Pergerakan Matahari dan pohon yang ditanam di sekitar permukiman adat

Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Berikut pada Tabel 2 disajikan analisa 11 uma untuk memperjelas pengukuran eko-arsitektur pada permukiman adat di Desa Lasaen dengan parameter stratification sesuai dengan yang dikemukakan Dinur (2015).

Tabel 2. Analisa 11 Uma menerapkan Konsep Eko-Arsitektur dengan Parameter Prinsip Eko Arsitektur oleh Dinur yaitu Stratification

|

Nama Uma |

Bukaan Untuk Sirkulasi Udara dan Pencahayaan |

Dinding dan Lantai Berpori |

Stratification Parametes |

|

Liurai dan Bai Neo |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Nain |

√ |

√ |

√ |

|

Tafatik Kiik |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Foun |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Kakaluk |

― |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Kabelak |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Ai Lalian |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Katuas |

√ |

√ |

√ |

|

Uma M’ha Lia |

√ |

√ |

√ |

|

√ |

√ |

√ | |

|

Mari Lia |

√ |

√ |

√ |

|

Tafatik Ai Kakelar |

√ |

√ |

√ |

Sumber: Analisa Lapangan, 2022

Dari Tabel 2. terlihat bahwa kesebelas bangunan uma dalam permukiman adat Desa Lasaen ini masuk dalam kriteria eko-arsitektur sesuai dengan parameter stratification (Dinur, 2005), dimana stratification disini adalah sebuah sebuah tingkatan yang saling mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi pada tingkat yang lebih rendah, untuk menjaga keteraturan dalam misi bertahan hidup dalam evolusi. Maka point-point pertimbangannya antara lain bukaan maksimal untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami, dinding dan lantai yang berpori. Maka, untuk parameter stratification kesebelas unit uma memenuhi syarat dalam mencerminkan produk eko-arsitektur.

3. Interdependence

Sebelumnya prinsip fluktuasi dan stratifikasi menjelaskan bahwa struktur kehidupan sistem dalam perubahan konstan: komponen dalam sistem terus-menerus berinteraksi (manusia dan lingkungan) untuk menciptakan tingkat organisasi yang lebih tinggi, dan bahkan ketika sistem mencapai homeostasis (proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan) itu terus terjadi untuk beradaptasi dengan pengaruh luar. Namun pada parameter ketiga interdependence menekankan pada hubungan antara bangunan dan lingkungan adalah saling tergantung. Designer, pengguna dan lokasi tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian bangunan. Bangunan memiliki keunggulan tergantung pada bagaimana mereka bereaksi dan mendapat manfaat dari iklim lokasi konstruksi, seperti arah angin dan curah hujan. Pada zonasi pelataran terbuka pekarangan terbuka di antara uma dan tidak ditutupi dengan bahan penutup seperti paving modern, memungkinkan untuk mengubah kawasan kompleks Permukiman adat Lasaen menjadi daerah tangkapan air yang baik. Pergerakan angin dan sinar matahari berlebihan dapat diatasi dengan kleni (sebagai “tabir surya” atau seperti gorden pada rumah modern), lihat Gambar 14 dan Gambar 15.

Gambar 14. Contoh kleni pada bangunan uma Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Gambar 15. Pergerakan angin mengikuti sisi uma dalam permukiman adat

Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Secara umum karakteristik iklim tropis adalah memiliki curah hujan yang tinggi, dan lebih lama pada setiap tahunnya, hal ini juga menjadikan tanah di iklim tropis menjadi subur. Penguapan pada air laut cukup tinggi karena terdapat awan di atmosfer, memiliki suhu udara yang rata-rata tinggi karena posisi matahari yang vertikal. Umumnya suhu udara sekitar 20–30oC. Bahkan bisa mencapai lebih dari 30oC di beberapa tempat (Talitha, 2020). Uma dirancang agar bergantung dengan dengan kondisi iklim tropis yaitu dengan cara; atap miring berongga, kelembaban dan sirkulasi udara melalui bukaan maksimal tanpa mengurangi kenyamanan saat berada di dalam. Hal ini juga sebagai sebagai solusi untuk masalah curah hujan tinggi, angin kencang, dan sinar matahari yang menyengat. Uma dibuat sesederhana mungkin dengan konstruksi sambungan kayu diberikan pen dan pengikat atap (untuk mengindari bencana angin kencang dan gempa bumi), dengan juga tersedianya pelataran terbuka sebagai sarana resapan air pada saat hujan dan banjir (liaht Gambar 16). Bangunan bergantung dengan alam, iklim, lingkungan dan keadaan sekeliling baik saat perencanaan, pembangunan dan pengoperasian (Frick, 2006). Umur bangunan

uma pada permukiman adat ini rata-rata terdapat pada rentang 10 hingga 20 tahun (tidak terhitung dalam rusak karena bencana alam), setelah itu wajib untuk direnovasi kembali, hal ini disebabkan oleh iklim tropis yang mengikis sebagian besar elemen luar bangunan uma terutama pada bagian atap, dinding dan tiang penyangga.

Gambar 16. Beberapa desain elemen-elemen uma (pengikat atap daun, sambungan kayu, dan tiang penyangga)

Sumber: Observasi Lapangan, 2020

Hal tersebut tentu mencerminkan proses interaksi aktif dan sikap adaptif bangunan dengan lingkungan sekitar yang menjadikan bangunan uma memiliki umur yang terbilang panjang. Prinsip saling ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antar bagian-bagian terbangun adalah koneksi timbal balik. Perancang dan pengguna, serta lokasi pembangunan adalah properti yang melekat pada bangunan. Saling ketergantungan antara sifat-sifat tersebut akan berlangsung sepanjang umur bangunan (Dinur, 2005).

Pada Tabel 3. Berikut disajikan analisa untuk memperjelas pengukuran seberapa eko-arsitekturkah permukiman adat di Desa Lasaen dengan parameter interdependence sesuai dengan yang dikemukakan Dinur (2015).

Tabel 3. Analisa Sebelas Unit Uma menerapkan Konsep Eko-Arsitektur dengan Parameter Prinsip Eko Arsitektur oleh Dinur yaitu Interdependence

|

Nama Uma |

Atap Miring dan Berongga |

Konstruksi Kayu dan Pengikat Atap |

Interdependence Parameters |

|

Liurai dan Bai Neo |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Nain |

√ |

√ |

√ |

|

Tafatik Kiik |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Foun |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Kakaluk |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Kabelak |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Ai Lalian |

√ |

√ |

√ |

|

Uma Fukun Katuas |

√ |

√ |

√ |

|

Uma M’ha Lia |

√ |

√ |

√ |

|

Mari Lia |

√ |

√ |

√ |

|

Tafatik Ai Kakelar |

√ |

√ |

√ |

Sumber: Analisa Lapangan. 2022

Tabel 3. mengukur kriteria eko-arsitektur dengan parameter interdependence (Dinur, 2005). Interdependence disini adalah sebuah hubungan antara bangunan dan lingkungan

adalah saling tergantung. Maka point-point pertimbangannya antara lain bukaan maksimal untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami, dinding dan lantai yang berpori. Maka, untuk parameter interdependence kesebelas unit uma memenuhi syarat dalam mencerminkan konsep Eko-Arsitektur

Kesimpulan

Dalam perkembangannya eko arsitektur menjadi sebuah trend masa kini dengan embel pelestarian, keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem, tidak terlepas dari itu semua kehidupan pada rumpun permukiman adat Desa Lasaen yang mencirikan produk eko-arsitektur yang digunakan sebagai studi kasus. Hal ini didasari oleh empat unsur penting yang mendasari tata cara kehidupan dalam permukiman ini antara lain: Tuhan, nenek moyang, alam, & manusia. Keempat unsur menjadi core dan dasar dalam kehidupan (hidup dalam adat dan peraturan-peraturan), dan terutama filosofi dalam membangun uma, serta segala tindakan dan keputusan harus mendapat restu, petunjuk, bimbingan, dan dukungan dari leluhurnya melalui tata cara adat dan ridho Tuhan. Selain itu masyarakat permukiman adat Lasaen dalam kegiatan mengelola sumber daya dan eksploitasi lingkungan untuk kepentingan pembangunan dan hal untuk menunjang kehidupan lainnya, sangat berpegang teguh kepada empat kompenen tersebut. Menurut loro Lasaen Hendrikus Seran Tahu, kearifan dalam mengelola kesimbangan ekosistem terlihat dari kegiatan ekspliotasi hutan adat yang masih bertahan hingga saat ini.

Dalam mengidentifikasi konsep eko-arsiterktur di permukiman adat Desa Lasaen ini digunakan prinsip-prinsip eko-arsitektur oleh Batel Dinur dalam tulisannya “Interweaving Architecture and Ecology - A Theoretical Perspective Or: What can Architecture learn from ecological system?" sebagai parameter yaitu antara lain: fluctuation, penggunaan bahan lokal sebagai material pembangunan adalah sebagai suatu cara adaptasi terus-menerus dari sistem kehidupan sebagai sarana untuk bertahan hidup, bangunan atau arsitektur di permukiman adat Desa Lasaen mencerminkan proses alam yang terjadi di sekitarnya, hal ini selaras dengan konsep eko-arsitektur yang melihat sebuah arsitektur tidak hanya dilihat dari presentasi atau tampilan arsitektur tersebut sebagai suatu proses, tetapi bagaimana arsitektur (uma) harus beradaptasi dengan lingkungan alam dan penggunaan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan tempat bangunan itu berada dengan cara; model rumah panggung untuk menghindari banjir, dan gempa bumi, menggunakan bahan dari kayu untuk lantai dan dinding, menggunakan daun gewang untuk atap, dan bahan-bahan ini dapat ditemukan di hutan adat yang terletak dekat dengan permukiman; stratification, sistem ekologi terstruktur secara hirarkis, terdiri dari level berbeda yang berinteraksi satu sama lain, sifat interaksi dapat divisualisasikan dengan membayangkan beberapa sub-sistem jaringan yang relatif tertutup yang berinteraksi terus menerus satu sama lain. Dalam kaitannya dengan studi kasus permukiman adat Desa Lasaen tertata dengan jarak antara bangunan ± 1.5m, sehingga memungkinkan pergerakan udara dan sinar matahari masuk ke dalam uma. Masyarakat permukiman adat menggunakan pekarangan mereka untuk penghijauan dan lapang, pohon-pohon besar ditanam di sekitar halaman kompleks permukiman adat Desa Lasaen, bukan ditanam di halaman uma. Dalam desain uma dengan ciri rumah panggung, dinding dan lantai uma berpori sangat sejuk sehingga

tidak terlalu mempengaruhi pergerakan udara. Selain itu, lokasi pemukiman yang dikelilingi hutan dan lahan pertanian dapat mempengaruhi kenyamanan udara kompleks permukiman Permukiman adat Lasaen. Dampak buruk panas matahari yang terik diatasi dengan orientasi bukaan yang umumnya berorientasi kearah utara–selatan; interdepedence, iklim tropis di permukiman adat disiasati yaitu dengan cara; atap miring berongga, kelembaban dan sirkulasi udara melalui bukaan maksimal tanpa mengurangi kenyamanan saat berada di dalam. Hal ini juga sebagai sebagai solusi untuk masalah curah hujan tinggi, angin kencang, dan sinar matahari yang menyengat. Uma dibuat sesederhana mungkin dengan ukuran kecil dan konstruksi sambungan kayu diberikan pen dan pengikat atap (untuk mengindari bencana angin kencang dan gempa bumi), dengan juga tersedianya pelataran terbuka sebagai sarana resapan air pada saat hujan dan banjir. Umur bangunan uma pada permukiman adat ini rata-rata terdapat pada rentang 10 hingga 20 tahun (tidak terhitung dalam rusak karena bencana alam), setelah itu wajib untuk direnovasi kembali, hal ini disebabkan oleh iklim tropis yang mengikis sebagian besar elemen luar bangunan uma terutama pada bagian atap, dinding dan tiang penyangga. Prinsip saling ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antar bagian-bagian terbangun adalah koneksi timbal balik. Perancang dan pengguna, serta lokasi pembangunan adalah properti yang melekat pada bangunan. Saling ketergantungan antara sifat-sifat tersebut akan berlangsung sepanjang umur bangunan.

Setelah mengidentifikasi berdasarkan prinsip-prinsip eko-arsitektur oleh Batel Dinur, maka permukiman adat Desa Lasaen memang telah mempraktekan Konsep eko-arsitektur pada permukiman adatnya dengan konsep dan filosofi budayanya yang telah dilaksanakan oleh generasi ke generasi.

Daftar Pustaka

Bungin, B. (2007). Analisis data penelitian kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Citra Satelit, Google Earth (2020). Google.

Cowan, S. (1996). Ecological Design. USA: Island Press.

Crowther, R. L. (1992). Ecologic Architecture. Butterworth Architecture.

Dinur, B. (2005). Interweaving Architecture and Ecology - A Theoretical Perspective Or: What can Architecture Learn from Ecological System? UCL Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA). UK.

Edo, R. V. (2018). Pola Tata Ruang Kampung Adat Wologai di Desa Wologai Tengah Kabupaten Ende. Universitas Udayana.

Emzir. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pusat.

Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis: Konsep Arsitektur Ekologis di Iklim Tropis, Penghijauan Kota dan Kota Ekologis, serta Energi Terbarukan. Kanisius.

Goldsmith, E. (1998). The Way: an Ecological World View. USA, The University of Georgia Press.

Hallett, R. E., & Kristen, B. (2014). Ethnographic Research in a Cyber Era. Journal of Contemporary Ethnography, 43(3):306–330.

Handini, R. (2012). Memasyarakatkan Living Megalithic: Pesona Masa Lalu yang Tetap Bergema. Kalpataru, 21(1), 1-8.

Kana, C., & Soh, A. Z. (1986). Arsitektur Daerah Nusa Tenggara Timor. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Jakarta.

Kerong, F. T. A. (2016). Struktur Organisasi Dan Tata Zonasi Permukiman Adat di Desa Nggela, Ende-Flores. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 3(2), 157-172.

Lake, R. (2015). Gramatika Arsitektur Vernakular Suku Atoni di Kampung Adat Tamkesi Di Pulau Timor. Yogyakarta: CV. Sunrise.

Nahar, M. (1999). Belajar dari Masyarakat Adat Pubabu. WALHI.

Muhadjir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Mulyani, T. H. (1998). Seri Eko-Arsitektur 2. Kanisius.

Payong, Y. K. S (2016). Pola Permukiman Kampung Adat Lewohala Di Kabupaten Lembata-Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 3(2), 215-232.

Perdana, M. R. (2016). Tata Spasial Permukiman Tradisional Manggarai Berdasar Ritual Penti di Kampung Wae Rebo di Pulau Flores. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 3(2), 173-200.

Purbadi, Y. D. (2017). Tata Suku Dan Tata Spasial Pada Arsitektur Permukiman Suku Dawan Di Desa Kaenbaun Di Pulau Timor. (Doctoral dissertation), Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rapoport, A. (1969). House, Form, and Culture. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

Salura, P. (2001). Ber-arsitektur: Membuat, Menggunakan, Mengalami, dan Memahami Arsitektur. Bandung: Architecture & Communication.

Santoso, E. I. (2012). Kenyamanan Termal Indoor Pada Bangunan di Daerah Beriklim Tropis Lembab. Indonesian Green Technology Journal.

Statistik, B. P. (2019). Malaka Dalam Angka 2019. Belu: BPS Belu.

Sukawi. (2009). Aplikasi Eko Arsitektur Pada Rumah Panggung Dalam Mengantisipasi Kondisi Termal Lingkungan (Tinjauan Konstruksi Bahan Bangunan). Jurnal Lingkungan Tropis, Edisi Khusus Agustus 2009, 307-316.

Talitha, T. (2020). Pengertian Iklim Tropis, Ciri, dan Persebaran. Jakarta: Geografi-Gramedia.

Titisari, E. Y., Triwinarto, J., & Suryasari, N. (2012). Konsep ekologis pada arsitektur di Desa Bendosari. RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies), 10(2), 2031.

Yeang, K. (2006). Ecodesign: A Manual for Ecological Design. Sussex Wiley Academy.

Yuliani, S. (2012). Paradigma Ekologi Arsitektur Sebagai Metode Perancangan Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada; Pemimpin Redaksi dan staff RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment) Universitas Udayana, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, Kepala Desa Lasaen, Loro dan Tetua Adat Desa Lasaen, Masyarakat permukiman adat Desa Lasaen, dan kepada semua yang telah membantu dalam penulisan jurnal ilmiah ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

144

SPACE - VOLUME 9, NO. 2, OCTOBER 2022

Discussion and feedback