Pengaruh Kegiatan Industri terhadap Spasial dan Sosial Ekonomi di Desa Tumbang Marikoi, Kec. Damang Batu, Kab. Gunung Mas

on

RUANG

SPACE

PENGARUH KEGIATAN INDUSTRI TERHADAP SPASIAL DAN SOSIAL EKONOMI DI DESA TUMBANG MARIKOI, KEC. DAMANG BATU, KAB. GUNUNG MAS

Oleh: Tari Budayanti Usop1, Doddy Aditya Iskandar2

Abstract

Explorative development produces various impacts that endanger the environment and human life. The impact occurred disturbed the awareness of the world community to be more sensitive and wise in their environmental management. Tumbang Marikoi village is one of the villages in Damang Batu sub-district, Gunung Mas regency. The condition of the village is in the upstream Kahayan river basin. The development of modernization and industrialization has led to changes in land use; the conversion of forest, bush, and swampland to oil palm plantations, and exploitation of gold mining land. This circumstance leads to the socio-economic changes in livelihoods and education levels, while aspects of environmental pollution occur in the river, air, and soil water. The purpose of this study is to examine the aspects of resilience and space in ecological principles due to the transformation that result from unsustainable development, so that the need for revitalization of living space values in Tumbang Marikoi Village, Damang Batu sub-district, Gunung Mas regency. A phenomenological qualitative research approach was employed in this research. Data collection used interviews and observations in the field. The results showed that spatial transformation affected the cultural life arrangements of the Dayak people, the occurrence of vulnerability towards the changes of where previously the forest was an “economic niche”, management, and the life cycle in the forest as a concept of resilience. Can Dayak people find and develop their cultural identity?

Keywords: rural spatial; Dayak; resilience; identity

Abstrak

Pembangunan yang eksploratif menghasilkan berbagai dampak yang membahayakan lingkungan, dan kehidupan manusia. Dampak yang terjadi mengusik kesadaran masyarakat dunia untuk lebih peka, arif, bijak dalam tata kelola lingkungannya. Desa Tumbang Marikoi salah satu desa yang berada di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, kondisi desa berada di daerah aliran Sungai Kahayan hulu. Adanya perkembangan modernisasi dan industrialisasi memberikan perubahan pada penggunaan lahan, yaitu adanya konversi lahan hutan, semak, dan rawa menjadi perkebunan kelapa sawit, dan eksploitasi lahan tambang emas. Kemudian secara sosial ekonomi perubahan mata pencaharian dan tingkat pendidikan, sedangkan aspek pencemaran lingkungan terjadinya pencemaran air sungai, udara, dan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek kebertahanan (resilience) dan ruang dalam prinsip ekologi akibat transformasi yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan yang tidak berkelanjutan, sehingga perlunya revitalisasi nilai-nilai ruang hidup di Desa Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara serta pengamatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: transformasi ruang berpengaruh terhadap tata kehidupan budaya masyarakat Dayak, terjadinya kerentanan terhadap perubahan dimana sebelumnya hutan adalah “ceruk ekonomi”, manajemen, dan siklus hidup di hutan sebagai konsep ketahanan. Mampukah masyarakat Dayak menemukan dan mengembangkan jati diri budayanya?

Kata kunci: tata ruang desa; Dayak; kebertahanan; jati diri

Pendahuluan

Modernisasi dan industrialisasi membawa pengaruh dan perubahan yang signifikan pada sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi mengkondisikan masyarakat tradisional untuk memiliki kemampuan berdayatahan (sustain) terhadap perubahan dan berinovasi. Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumberdaya alam seperti hutan, dan fungsinya sebagai paru-paru dunia dan atau heart of borneo (HoB) Indonesia dituntut untuk memiliki mandat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, hutan hujan tropisnya tetap lestari dan terjaga hingga generasi selanjutnya.

Pola bermukim Suku Dayak, dimulai dari hidup berpindah-pindah (nomadic), hunian yang memasuki seminomadic (swiden type) hingga menjadi sebuah permukiman (settlement), sistem perladangan berpindah menjadi pertanian menetap. Proses bermukim menetap, secara otomatis pengakuan terhadap keberadaan mereka dan hak atas tanah dan ulayat diakui (eksistensi orang Dayak, otoritas atas tanah desa). Lokasi bermukimnya umumnya jauh, dan terpencar. Letaknya yang berada di atas bukit, tepi sungai, bahkan di dalam hutan. Beberapa kumpulan kampung ini menjadi sebuah kampung besar yang terdiri dari beberapa kampung kecil. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat Dayak yang pergi berkelompok mencari nafkah (hasil tangkapan sungai, hasil perburuan, hasil tanaman hutan, dan lain-lain) dan mereka membangun rumah sementara yang dihuni untuk 1 minggu, hingga berbulan-bulan untuk beristirahat.

Kalimantan Tengah, mengalami persoalan yang berhubungan dengan tanah mereka, wilayah, dan sumber-sumber penghidupan (Niun, 2010). Menurut Alpine, dkk. (2018) dalam forest loss and Borneo’s climate, menyimpulkan bahwa hilangnya hutan di Kalimantan telah meningkat suhu harian lokal, suhu ekstrem, dan curah hujan harian berkurang. Menipisnya hutan, diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Permasalahan ini menurut Loenela (2017) pembangunan di Kalimantan Tengah berbasis pasar bersama dengan monetisasi alam. Perubahan ini mengakibatkan banyak dampak yang terjadi, desa-desa terancam hilang, pengerukan sumberdaya alam, kemiskinan, terjadi kerentanan kehidupan masyarakat yang berada di daerah hulu, dan mengancam keberlangsungan lingkungan dan sosial kehidupan masyarakat Dayak termarginalisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka desa Tumbang Marikoi terjadi kerentanan terhadap lingkungan hidup, yaitu: pencemaran air sungai akibat penambangan emas (sungai tidak jernih, keruh, mengandung merkuri, penyakit gatal-gatal, dan diare. Bencana banjir di desa-desa Kabupaten Gunung Mas akibat pembukaan lahan sawit, dan aliran sungai dari hulu ke hilir yang terganggu. Hasil wawancara dengan masyarakat setempat, mengapa melakukan penambangan emas, karena pendapatan/mata pencaharian mereka 90% menurun, sehingga dengan sadar mereka melakukan pengurasan alam. Dibandingkan konsep pengaturan tata ruang di masa lalu sebuah perdesaan membentuk sebuah tata ruang yang memiliki kesamaan kepentingan dalam membentuk pola tata ruang desanya, memegang suatu nilai tentang hal ekologi dan efek keberlangsungan terhadap kehidupan mereka.

Persoalan-persoalan transformasi ruang dan modernisasi, menjadikan perubahan dikalangan masyarakat dan pemerintah lokal, ketika kebudayaan lama (habits) yang dijalani tidak mampu untuk penopang hidup. Kebertahanan (resilience) dibidang ekonomi, bergeser ke monetisasi alam dan komodifikasi alam dilakukan. Alih fungsi lahan, yang dilakukan pada saat ini marak terjadi, bencana alam seperti banjir di desa-desa mulai terjadi (2017) sampai sekarang. Misalnya rotan secara ekologi bagus tapi permasalahannya nilai jual yang rendah, maka terjadilah alih fungsi lahan. Produktivas dengan nilai rendah, berusaha menjaga sumberdaya alam, mempertahankan kearifan lokal akan tetapi nilai manfaat menjadi tidak berharga. Praktek alih fungsi, dan ekologi lingkungan menjadi taruhannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep tata ruang budaya Suku Dayak untuk merevitalisasi kawasan tata ruang desa, supaya memiliki nilai kebertahanan (resilience) dengan memperhatikan prinsif ekologi akibat tranformasi yang terjadi, dan dampak dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Desa Tumbang Marikoi adalah desa terhulu, yang mana susunan tata ruang masih belum tersentuh tata ruang modern, sehingga bisa melihat secara originalitas bentuk pemanfaatan masyarakat ruang desa orang Dayak yang hidup di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pedalaman hulu.

Kajian Literatur

a. Konsep Budaya dengan Alam dalam Kehidupan Suku Dayak

Simbol-simbol budaya didalam kehidupan masyarakat Suku Dayak dapat ditemui dalam hampir setiap perjalanan waktu dan kehidupan manusia. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, simbol kosmologi kehidupan, yaitu “Batang Garing” (pohon kehidupan) “Tree of Life” salah satu simbol ini hadir sebagai nilai makna hidup yang sebenarnya tidak terletak pada “kesejahteraan”, realitas, atau objektivitas seperti dipahami oleh manusia modern, tetapi dalam “keseimbangan kosmos” tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Setiap bagian kosmos itu, termasuk manusia dan mahluk lainnya mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan semesta. Peristiwa-peristiwa mistis bagi orang Dayak adalah realitas transendental, artinya objektivitas yang telah kita lihat menjadi jelas bahwa lingkungan sekitar difahami sebagai segala sesuatu ada di lingkungan hidup, flora, fauna, air, bumi, udara.

Alam dan kebudayaan, terdapat banyak kaitan kebudayaan dan pembangunan, tetapi satu yang paling penting yakni melibatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terdapat hubungan yang penting antara kelangsungan kehidupan kebudayaan dengan kelangsungan lingkungan hidup, antara kesehatan sebuah kebudayaan dan kesehatan lingkungan hidup (Dove,1994). Hancurnya hutan alam akan menghancurkan kita juga, pengamatan ini didukung oleh pembangunan selama dua puluh lima tahun yang lalu di Kalimantan, mengisyaratkan bahwa kehadiran atau ketiadaan kelestarian kebudayaan secara langsung dicerminkan oleh kehadiran atau ketiadaan di alam. Hal tersebut mengisyaratkan terdapatnya suatu kesatuan dan jalinan nasib antara manusia dengan lingkungan hidup mereka.

-

b. Transformasi Budaya terhadap Spasial: pengaruh modernisasi dan industrialisasi Tekanan spasial akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan, seperti monetisasi alam, tuntutan modernisasi dan industrialisasi. Berpengaruh terhadap kehidupan permukiman desa yang di daerah hutan tropis. Tantangan yang dihadapi kebudayaan Dayak sekarang bukan pembangunan melainkan lebih merupakan ketahanan, akibat transformasi yang terjadi. Salah satunya yang berpengaruh sekali adalah pada tingkat penghidupan. Dharmawan (2007) menjelaskan bahwa livelihood system atau sistem penghidupan (atau sistem nafkah) tidak hanya sebatas mata pencaharian, melainkan lebih luas yaitu sekumpulan cara atau strategi yang dibangun oleh individu, rumah tangga, maupun komunitas dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan konstelasi politik. Sekumpulan cara atau strategi tersebut merupakan way of living melalui upaya perekayasaan infrastruktur sosial (kelembagaan) dan rekonstruksi tata-nilai (pranata sosial).

Menurut Yulian, dkk (2017:243) akibat perubahan, maka terjadi dilema nafkah rumah tangga pedesaan, oleh sebab itu strategi untuk mewujudkan sistem nafkah berkelanjutan menurut Scoones (1998) sangat berkaitan dengan bagaimana individu atau rumah tangga memainkan kombinasi modal yang dimiliki dalam rangka merespon tekanan perubahan yang bergantung pada konteks perubahan itu berasal. Terdapat lima macam modal yang utama sebagai basis nafkah yaitu: 1) modal alam, seperti lahan, air, tanaman, yang menghasilkan kebutuhan produk untuk kebutuhan hidup manusia; 2) modal fisik, yaitu aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi seperti alat-alat pertanian/teknologi; 3) modal manusia, yaitu berupa tingkat pendidikan (kualitas), jumlah populasi (kuantitas), dan juga kondisi kesehatan; 4) modal finansial, yaitu berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli keperluan konsumsi dan produksi; 5) modal sosial, yaitu melekat pada jejaring sosial yang mampu memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan seperti gotong royong dan tolong-menolong.

Pembangunan di Kalimantan Tengah, tata kelola lingkungan hidup terkait dengan masyarakat adat yang hidup dan kebudayaanya bergantung dengan hutan, menurut Usop, KMA (2011: 157-158) dalam Usop, Linggua (2015:14), hasil Musyawarah Besar Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah yang diselenggarakan pada 23-24 Mei 2002 di Palangka Raya telah merumuskan beberapa pokok pemikiran, pertama (1), selama ini kurangnya penghargaan terhadap adat, tata ruang kawasan desa, hukum adat masyarakat Dayak sehingga diperlukan upaya revitalisasi hukum / aturan adat yang berkaitan dengan eksistensi lembaga damang sebagai lembaga adat yang telah dikenal khususnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Peran para kepala adat masyarakat adat dalam membina dan mengembangkan hukum / aturan adat masyarakat Dayak pada masa lalu cukup penting, tetapi karena proses sosial yang berlangsung selama ini, perannya lebih banyak pada hal-hal seremonial. Kedua (2), terjadinya keterpinggiran masyarakat adat sebagai akibat proses modernisasi yang kurang berkelanjutan sementara pengembangan daya tahan masyarakat belum cukup kuat mengintegrasikannya serta mensinkronisasikannya dalam suatu bingkai jati diri yang tetap berlandaskan nilai-nilai adat yang relevan pada masa kini. Ketiga (3), pada era demokratisasi, reformasi, dan otonomi daerah telah muncul aspirasi

masyarakat yang kian kuat untuk pemberdayaan diri secara berkelanjutan. Keempat (4), masih ada nilai-nilai adat yang relevan yang dapat direvitalisasi dapat membantu memperlancar proses pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, serta proses pembanguan pada umumnya (Usop. KMA, 2011: 157-158).

Menurut Monica (2004) terkait pengetahuan masyarakat Dayak sebagai alternatif dalam penanganan permasalahan kerusakan sumber daya alam di kalimantan suatu kebutuhan mendesak. Sumber daya alam bagi masyarakat Dayak berfungsi vital terhadap seluruh tata kehidupan mereka. Fungsi ekonomis dari tanah dan sumber daya alam berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kepercayaan dan bahkan politik. Tanah menghubungi generasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terkait dengan kebertahanan, dimana pengetahuan dan teknologi masyarakat asli menjadi sangat marginal dibandingkan teori-teori kehutanan dari barat. Hutan bukan “tambang emas hijau” paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, pengambilan keputusan terpusat, tidak transparasi, serta menganggunakan teknologi dan pengetahuan modern dari Barat. Pengelolaan hutan di Indonesia didominasi oleh ilmu pengetahuan modern tampak dalam klasifikasi penggunaan hutan dan pendekatan yang sangat sektoral (adanya dua departemen, Kehutanan dan pertanian, yang mengelola sumberdaya yang tumpang tindih). Melihat lajunya kerusakan lingkungan, terutama ekosistem hutan tropis, perlunya perubahan radikal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, karena berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupan masyarat desa / permukiman yang hidup dekat dengan hutan.

Pengertian hutan adalah tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara orang, liar, sebagaimana adanya. Dalam bahasa lokal (Dayak Ngaju) disebut himba yang diartikan hutan belantara. Jauh sebelum adanya pemikiran mengenai konservasi serta perlindungan alam modern, masyarakat Suku Dayak sejak dahulu kala memiliki konsep konservasi dengan mencadangkan kawasan hutan di lingkungan huniannya. Alam pikiran manusia Dayak yang bercirikan sosia religio magis, melahirkan sikap kepercayaan harmoni dengan alam dan manusia secara arif bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Terdapat istilah-istilah pelestarian hutan adat dalam pendekatan budaya religius masyarakat Dayak secara pemahaman transendental, yaitu: Pukung Himba, Tajahan, Sapan Pahewan dan Kaleka. Adapun makna terminologinya dapat diuraikan sebagai berikut: (sumber: http://gabrielalvando.blogspot.com/2016/05/kearifan-lokal-suku-dayak-terhadap-alam.html)

-

1. Tajahan

Tajahan adalah tempat yang dikeramatkan bagi Suku Dayak yang menganut agama Kaharingan. Di lokasi tajahan didirikan rumah berukuran kecil sebagai tempat menyimpan sesajen untuk persembahan kepada roh-roh halus yang bersemayam di tempat itu. Rumah kecil itu umumnya dilengkapi dengan patung-patung kecil sebagai simbol atau replika dari anggota keluarga yang telah wafat yang rohnya dipercaya berdiam dalam patung-patung kecil tersebut dan tidak akan mengganggu anggota keluarga yang masih hidup.

Lokasi Tajahan pada umumnya berada di kawasan rimba belantara yang masih lebat dan terkesan angker. Di kawasan yang merupakan lokasi Tajahan tersebut ada larangan untuk melakukan berbagai aktifitas manusia seperti menebang pohon, memungut hasil hutan, berburu dan aktifitas lainnya. Pemberlakuan larangan beraktifitas di lokasi Tajahan ini sangat relevan dengan konsep konservasi karena di dalamnya terdapat aspek perlindungan hutan dan keanekaragaman hayatinya.

-

2. Kaleka

Kaleka adalah hunian / kampung pada suatu lokasi peninggalan nenek moyang Suku Dayak sejak jaman jaman dulu yang umumnya ditandai dengan adanya sisa tiang-tiang bangunan betang/rumah panggung, pohon-pohon besar berusia tua seperti durian, langsat dan sebagainya. Lokasi tersebut biasanya selalu dipelihara dan dilindungi oleh pihak keluarga secara turun temurun sebagai harta warisan yang peruntukan dan pemanfaatannya semata-mata untuk kepentingan bersama. Dari perspektif konservasi ekologis, Kaleka adalah "lumbungnya" Plasma Nuftah versi orang Dayak.

-

3. Sepan Pahewan

Sepan Pahewan adalah lokasi sumber mata air asin yang merupakan tempat bagi binatang-binatang hutan seperti rusa, kijang, kancil dan binantang lainnya meminum air asin sebagai sumber mineral. Lokasi Sepan Pahewan adalah tempat perburuan Suku Dayak untuk memenuhi kebutuhan hewani sehingga lokasi tersebut senantiasa dipelihara serta dilindungi. Kearifan lokal Suku Dayak dengan melindungi dan memelihara lokasi Sepan Pahewan sangatlah relevan dengan konsepsi perlindungan satwa pada konservasi modern.

-

4. Pukung Himba

Pukung Himba merupakan bagian dari kawasan hutan yang difungsikan sebagai tempat untuk memindahkan roh-roh halus (Ganan Himba dalam Bahasa Dayak Ngaju) dari daerah/lokasi yang bakal dijadikan sebagai tempat berladang, oleh karena itu lokasi Pukung Himba sengaja tidak ditebang dan dibiarkan sebagai kawasan reservasi. Para peladang Suku Dayak di Kalimantan Tengah umumnya sangat faham bahwa dalam aktivitas pembukaan ladang, harus menyediakan lokasi Pukung Himba yaitu kawasan hutan yang dicadangkan sebagai tempat bagi roh-roh penunggu hutan yang dipindahkan dari lokasi yang akan dijadikan ladang. Tanda-tanda daerah yang dijadikan Pukung Himba biasanya berhutan lebat, terdapat pohon-pohon tua dengan diameter vegetasi kayu yang besar-besar, belum banyak terjamah oleh aktivitas manusia serta banyak dihuni oleh satwa liar. Hutan yang berusia tua dengan ukuran kayu besar serta berkesan begitu angker dipercayai sebagai tempat yang disukai roh-roh penunggu hutan untuk tempat bermukim. Keberadaan dan konsep Pukung Himba dipandang dari perspektif konservasi merupakan usaha pelestarian kawasan hutan beserta dengan keanekaragaman hayati didalamnya.

Falsafah harmonisasi Suku Dayak dengan alam, dengan Tuhan Sang Pencipta, dan dengan sesama manusia telah terbangun dan tercermin dalam implementasi kearifan ekologi Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, Pukung Himba dan lain-lainnya. Itulah kearifan lokal Suku Dayak terhadap alam dengan menjalankan adat dan tradisi sebagai bakti bumi, dan

menjaga keseimbangan ekologis yang ada. Dalam prinsip dasar hutan kaitan dengan hakekat ruang yang dipahami sebagai ruang yang tak terbatas, tetapi juga dituntut memiliki kedayagunaan (bermanfaat) bagi mahluk hidup. Sehingga ruang hidup bagi orang banyak bisa diartikan sebagai ruang pemandu, yang bersifat vital atau penting karena sesuatu yang mendasar. Ruang hakikatnya sebagai pengendali, artinya juga dalam prinsif ekologi ruang adalah sebagai penyeimbang lingkungan hidup. Kesimpulannya secara keseluruhan prinsip ruang-ruang itu memiliki fungsi melindungi dan penopang kehidupan, sehingga seluruh aspek fungsi faal dan sosialnya menjadi seimbang, dan dinamis (kbbi.kemdikbud.go.id).

Metode

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengenai ‘Pengaruh Kegiatan Industri terhadap Spasial dan Sosial Ekonomi di Desa Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, bertujuan untuk mengidentifikasi konsep tata ruang budaya Suku Dayak untuk merevitalisasi kawasan tata ruang desa, supaya memiliki nilai kebertahanan (resilience) dengan memperhatikan prinsif ekologi akibat tranformasi ruang yang terjadi, dan dampak dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Desa Tumbang Marikoi adalah desa terhulu, yang mana susunan tata ruang masih belum tersentuh tata ruang modern, sehingga bisa melihat secara originalitas bentuk pemanfaatan masyarakat ruang desa orang Dayak yang hidup di Kalimantan Tengah, khususnya didaerah pedalaman hulu.

Sebagai suatu penelitian yang merupakan penyelidikan sistematis (Snyder dalam Groat and Wang, 2002), penyelidikan itu sendiri diarahkan oleh apa yang akan dicari. Karenanya, makna dari entitas harus sudah diketahui penyelidikan sebelum penyelidikan dan sudah harus tersebia beberapa cara (Howel, 2013). Mengingat penelitian ini berfokus pada tata ruang khususnya kajian permukiman kawasan pedesaan daerah tertinggal, masih bergantung dengan sumberdaya alam yaitu hutan, maka penelitian kualitatif merupakan pilihan yang sesuai. Dimana penelitian berkaitan dengan kebiasaan hidup dan konsepsi hidup masyarakat desa, murni mendengar aspirasi / informasi yang diterima dari masyarakat, dan belajar dari masyarakat. Distribusi pengetahuan yang dibutuhkan untuk interpretasi mendalam kedalam struktur politik masyarakat. Siapa yang menguasai, dan tingkat intelektual kemampuan tergantung dari pribadi individu. Karena makna sangat bergantung pada apa yang diketahui individu, dalam kepercayaan transendental mereka yang sama dapat membangkitkan makna yang sangat beragam untuk anggota komunitas, dari yang literal, dangkal, duniawi konstruksi untuk konstruksi "dalam" dan global (Sperber 1975: 119–49 dalam Keesing 2012:407).

Dalam penelitian ini, yang akan merumuskan bentukan ruang kawasan desa, untuk memahami makna hubungan yang nyata yang menjelaskan pengalaman orisinal dari situasi khusus fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Tumbang Marikoi sebagai perwakilan dari masalah yang ada atau pedesaan-pedesaan di kawasan terpencil di hulu Sungai Kahayan, daerah Kabupaten Gunung Mas dalam hal konsep kebertahanan. Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi. Metode ini menangkap dari sebuah ruang dan aktivitas yang dipahami

secara grounded atau temuan di lapangan berdasarkan realita yang ada/nampak/realitas yang selanjutnya dideskripsikan dan dimaknai pada kebudayaan masyarakat. Dalam prosesnya penelitian fenomenologi menghadirkan sebuah nilai tertinggi dari fenomena yang ada dari pemahaman tentang esensi sebuah pengalaman-pengalaman tentang fenomena (Gambar 1).

PHENOMENOLOGY

Compound :

Understandingthe essence of experiences about a phenomenon

VALUE

Describing and Interpretinga cultural and social group

Exploringthelifeof an individual

SPACE

ACTIVITY

(Sudaryono, 2012) l

∣. grounded in data

(Cresswell, 1998)

Gambar 1. Pemahaman Metode Penelitian Fenomenologi

(Sumber: Cresswell,1998 dan Sudaryono, 2012)

Lokus penelitian berada di Desa Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu. Kabupaten Gunung Mas merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kapuas, wilayah ini menyimpan banyak cerita sejarah dimasa lalu tentang kebudayaan Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Adapun arah dari penelitian ini adalah berfokus pada tata ruang desa dalam “kebertahanan” dan “marginalisasi” akibat kurang perhatiannya pemerintah daerah terhadap kehidupan masyarakat lokal yang berada di daerah hulu yang mengalami kemiskinan akibat tekanan industrialisasi (sawit dan tambang), berlandaskan pada fenomena-fenomena yang terjadi dimana hutan adalah ibu pertiwi, simbol identitas hidup, dan lansekap hidup masyarakat Dayak. Slogan-slogan masyarakat Suku Dayak memohon perhatian kepada pemerintah daerah, dengan mengingatkan “je tempun petak ela sampai manana ke sare” (yang memiliki tanah jangan sampai menanam dipinggir) sebagai simbol perlawanan mereka. Akibat ketidakberdayaan mereka terhadap kehidupan sosial ekonomi/ himpitan nafkah.

Suku Dayak dikenal dengan suku yang hidup dekat dengan alam, dan dimanja dengan alam. Menurut Tetek Tatum leluhur Suku Dayak Ngaju merupakan ciptaan langsung Raying Hatala Langit, yang ditugaskan untuk menjaga bumi dan isi agar tidak rusak. Leluhur Suku Dayak Ngaju diturunkan dari langit yang ke tujuh ke dunia ini dengan Palangka Bulau (Palangka artinya suci, bersih, merupakan ancak, sebagai tandu yang suci, gandar yang suci dari emas diturunkan dari langit, sering juga disebut Ancak atau

Kalangkang) diturunkan dari langit ke dalam dunia ini di empat tempat berturut-turut melalui Palangka Bulau. Selanjutnya pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap Pohon Batang Garing (pohon kehidupan) sebagai petunjuk memahami kehidupan. Pohon Batang Garing adalah pohon simbolis / pohon hayat yang diciptakan bersamaan dengan diciptakannya leluhur Dayak Ngaju. Pohon ini dianggap menjadi pohon petunjuk untuk mengatur kehidupan.

Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat Suku Dayak diturunkan ke dunia ini memiliki tugas untuk memelihara, menjaga bumi agar tetap lestari terlihat pada simbol “Batang Garing” sebagai pohon kehidupan atau pohon lingkungan hidup. Spirit kepercayaan Suku Dayak ini perlu dipahami dan diteliti dengan kesadaran, bahwa memahami ilmu pengetahuan diluar pemikiran transendental dan hakiki hidup dari Suku Dayak itu sendiri, sehingga menarik untuk diteliti tentang pandangan hidup mereka tentang konsep ruang dan bentuk ruang (space and form concept).

Menurut Edmund Husserll kajian fenomenologi adalah kajian filsafat dan sosiologi dimana masuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretif. Fenomenologi bukan ilmu tetapi cara pandang atau metode pemikiran “a way of looking at things”, bersandar pada esensi persepsi, esensi kesadaran dalam suatu tujuan yang menempatkan ego trasendental. Suatu filsafat transendental yang menangguhkan sikap natural dengan maksud memahaminya (kesadaran) secara lebih baik.

Untuk memahami esensi-esensi kehidupan dan filosofi Suku Dayak tentang ruang, kajian budaya dan nilai-nilai kepercayaan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat, diperlukan penelitian kualitatif. Penelitian terkait budaya ini tidak dapat diukur (measuring) dengan suatu angka atau data statistik, karena esensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat berupa suatu pemahaman yang dirasakan, ketika sudah menyatu dalam pemikiran mereka. Budaya lisan yang ada kehidupan masyarakat tradisional juga mengharuskan peneliti menggunakan metode kualitatif, terkhususnya dalam tipe fenomenologi dan etnografi. Kedua pendekatan penelitian fenomenologi dan etnografi, bersifat bisa saling melengkapi, ketika suatu kajian yang diteliti terdapat suatu nilai kepercayaan yang dianut didalam kehidupan masyarakat tersebut, dan untuk mempertajam dari suatu pemahaman akan nilai kepercayaannya mereka, maka penggalian makna dari pendapat partisipan (masyarakat) maka diperlunya data pendukung utama untuk menganalisa bagaimana gambaran atau potret partisipan tersebut didalam kehidupan berbudaya dan pandangan hidup mereka sendiri. Posisi dan peran peneliti adalah mendengar, merekam, dan memahami kondisi masyarakat secara utuh tentang nilai dan arti pandangan hidup mereka sendiri. Penelitian menjadi lebih memahami suatu realitas dan faktual di lapangan, ketika sudah ikut merasakan, mengalami dan membaur didalam kehidupan mereka.

Lingkup wilayah penelitian adalah Kecamatan Damang Batu (Gambar 2 dan Gambar 3),

secara geografis luas wilayah Kelurahan Tumbang Marikoi adalah + 1.388.682 m2 yang

terbagi menjadi:1 RW dan 7 RT. Adapun batas wilayah secara administrasi pemerintahan

adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Tumbang Posu

Tumbang Hamputung Kecamatan Kahut

Tumbang Tajungan Kecamatan Kahut

Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu

Kondisi topografinya berupa tanah landai hingga berbukit-bukit pada bagian selatan hingga terendah, tanah berbukit hingga pegunungan terdapat pada bagian tengah ke arah sisi barat, sisi timur serta bagian utara kecamatan.

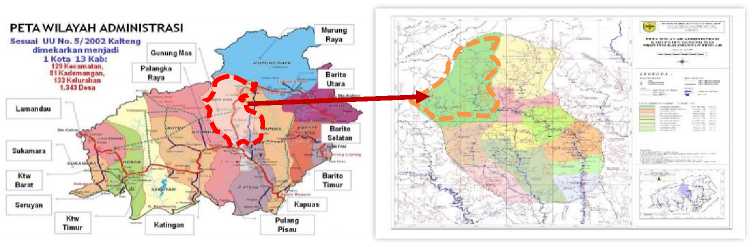

Gambar 2. Orientasi Lokasi Studi, Kabupaten Gunung Mas (kiri), Kecamatan Damang Batu (kanan)

(sumber: www.kalteng.go.id)

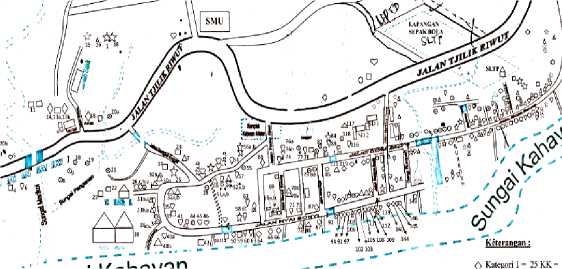

Gambar 3. Lokasi Studi, Kelurahan / Desa Tumbang Marikoi (sumber: Data Desa Tumbang Marikoi)

Tahapan penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif fenomenolgi dan menghasilkan interpretasi, dengan mengacu pada temuan di lapangan. Maka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam serta observasi / pengamatan di lapangan. Adapun tahapan dari penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

-

- Tahap pertama dilakukan grand tour, yang dilakukan pada tanggal 19 April 2019 untuk melakukan pengamatan pada desa yang akan diteliti, yaitu Desa Tumbang Marikoi. Pada grand tour ini dilakukan pengamatan juga pada kampung-kampung lainnya dan dilakukan wawancara kepada para pemuka masyarakat seperti Lurah Tumbang Marikoi (Uhing Nusri), Mantan Kepala Desa, Masyarakat Desa, guru-guru Sekolah PAUD yang mengetahui kegiatan masyarakat Desa Tumbang Marikoi. Selanjutnya dilakukan juga wawancara dengan LSM yang bergerak dalam lingkungan hidup yaitu dari WWF yaitu Okta Simon yang bekerja sebagai Forest Ecosystem and Management Manager, wawancara dilakukan pada 19 Juni 2019. Diharapkan dari grand tour ini diperoleh gambaran awal mengenai lokasi penelitian. Berdasarkan dari grand tour dilakukan klasifikasi unit informasi yang akan disurvei.

-

- Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data dimulai dari pengumpulan informasi berupa peta lokasi desa yang terdiri peta Kecamatan Damang Batu, peta Desa Tumbang Marikoi, dan peta permasalahan tata ruang di Kalimantan Tengah, sampai dengan observasi dan wawancara dengan para narasumber untuk mengetahui kunci permasalahan yang terjadi berdasarkan pandangan mereka. Tahapan pengumpulan data meliputi sebagai berikut:

-

a) Untuk mulai melakukan survey dilakukan pengumpulan data sekunder berupa petapeta lokasi yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

-

1. Uhing Nusri (2019) peta permukiman desa Tumbang Marikoi, berupa peta detail kawasan.

-

2. QGis (2014) yang diperoleh pada Juni 2019 dari Kaji Kelana Usop, sebagai ketua asosiasi tambang di Kalimantan Tengah.

-

3. Google untuk mendapatkan peta Kabupaten Gunung Mas

-

4. Data Prodeskel dari kemendagri.go.id, yaitu sistem informasi desa dan kelurahan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

-

5. Youtube untuk mendapat informasi tentang dilema Desa-Desa di Gunung Mas

-

b) . Observasi dilakukan untuk memperoleh fenomena fisik yang terdapat di lokasi penelitian. Fenomena fisik yang direkam dalam foto-foto dan rekaman video meliputi fenomena fisik alamiah dan fenomena fisik buatan. Fenomena alamiah dapat berupa hutan, bukit-bukit, sungai, jenis pepohonan. Sedangkan fenomena buatan dapat berupa: fasilitas infrastruktur, ladang, kebun, perkampungan, rumah-rumah, dan lain-lain yang merupakan hasil olahan warga setempat.

-

c) . Untuk memperoleh fenomena nonfisik, dilakukan wawancara, dengan cara tidak terstruktur dan terfokus (Lincoln and Guba, 1985). Wawancara mendalam tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan kehidupan masyarakat setempat. Diharapkan, dari wawancara ini diperoleh informasi-informasi mengenai fenomena nonfisik yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka. Para narasumber ini terpilih dan warga desa memberikan saran untuk bertemu dengan orang yang mereka anggap kompeten untuk menceritakan informasi tentang desa mereka. Disamping itu juga wawancara dengan WWF Kalimantan Tengah. Narasumber memberikan informasi secara

bebas tidak terstruktur, semuanya natural, sehingga dari hasil wawancara tersebut bisa menemukan sebuah temuan masalah, tentang apa yang menjadi topik penelitian.

-

d) . Data sekunder juga dikumpulkan dari instansi terkait untuk mendapatkan peta informasi desa, peta-peta lain yang infromatif, foto udara kawasan desa, alat perekam visual, dan perekam suara.

Diharapkan dari pengumpulan data ini akan diperoleh tema dan subtema. Data dan informasi digali dengan wawancara mendalam secara triangulasi dari kasus-kasus individual sampai mencapai titik jenuh.

Analisa terhadap konsep ruang kebertahanan dan marginalisasi secara fisik dan non fisik dilakukan mulai tahap awal penelitian. Analisis mulai dilakukan sejak tahap grand tour yang kemudian dilakukan pada tahap yang lebih detail, yaitu mini tour. Dari grand tour diperoleh lokasi yang menjadi unit amatan yang diambil mewakili dari karakter permasalahan yang dihadapi karentanan terhadap perubahanan di era modernisasi dan industrialisasi sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat desa di hulu Kahayan yang dekat dengan hutan tropis.

Pengamatan yang dilakukan dengan intensionalitas (kesengajaan), dianalisa dengan noema, noesis, dan intuisi secara bersamaan dan terus-menerus pada setiap kajian. Intensionalitas menganalisa harmonisasi noema dan noesis yang dilengkapi yang dilengkapi dengan intersubyektif dari orang lain sebagai analogi. Selanjutnya analisis epoche merupakan tahap berikunya untuk melakukan permurnian objek dengan mengesampingkan semua persepsi, nilai, dan perasaan orang lain dari persepsi dan tindakan sadar peneliti yang menjadikan dasar untuk menemukan makna, pengetahuan, dan kebenaran dari objek penelitian.

Setelah diperoleh objek, dilakukan analisis variasi imajinasi untuk mendapatkan tema-tema struktural, dan terakhir dilakukan analisis sintesis makna dan esensi sehingga didapatkan pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara menyeluruh.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

-

- Mengumpulkan data-data sekunder terkait dengan lokasi penelitian yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Kahayan hulu, yang akan dijadikan background knowledge bagi kawasan penelitian. Berupa referensi Dayak Ngaju dan Ot-Danum, peta-peta Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Damang Batu, dan Kalurahan/ Desa Tumbang Marikoi. Kawasan penelitian ini dibantu dengan citra satelit Google Map dan peta Qgis tentang peta informasi spasial pemanfaatan lahan di Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Gunung Mas.

-

- Grand tour pada lokasi penelitian untuk mengidentifikasi unit-unit informasi yang layak untuk diteliti yang mendukung tujuan penelitian, yaitu informasi pola pemanfaat ruang pada Desa Tumbang Marikoi.

-

- Melakukan observasi dan wawancara mendalam di desa penelitian, dengan melihat kondisi permukiman mereka, sosial ekonomi, sosial budaya, dan pola pemanfaat masyarakat tentang konsep kebertahanan mereka agar berkelanjutan.

-

- Fenomena-fenomena fisik dan non fisik atau abstrak yang ditemui di lapangan kemudian dianalisis untuk memperoleh tema-tema empiris yang ada di lapangan.

-

- Analisa yang dilakukan dalam tahapan intensionalitas neoma-noesis, yang dilengkapi dengan intersubyektif, epoche, Analisis ini dilakukan dengan mengupas secara mendalam fenomena yang ada, untuk kemudian dikelompokan delam tema-tema yang empiris yang ada di lokasi. Selanjutnya dilakukan tahapan analisis intensionalitas neoma-noesis, yang dilengkapi dengan interubjektivitas, epoche, yang diharapkan dapat menghasilkan identifikasi terhadap proses terjadinya transformasi ruang dan hidup, pola hubungan ruang dengan alam, dengan maksud merevitalisasikan konsep kebertahanan hidup masyarakat yang termarginalisasikan akibat kurang perhatian dari pemerintah daerah.

-

- Analisa variasi dan analisa sintesa makna dilakukan untuk mencari dan menemukan hubungan rasional atas konsep-konsep substansi.

-

- Analisis terhadap eksistensi konsep ruang budaya Dayak dan implikasi terhadap ruang, dilakukan secara dialogis untuk mendapatkan esensi hakikat/ kesadaran transendental.

Hasil dan Pembahasan

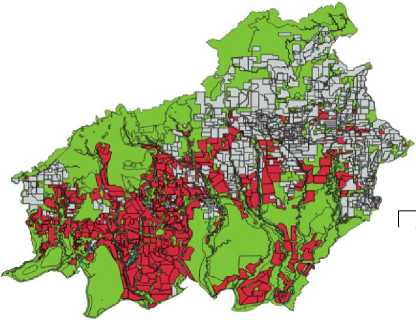

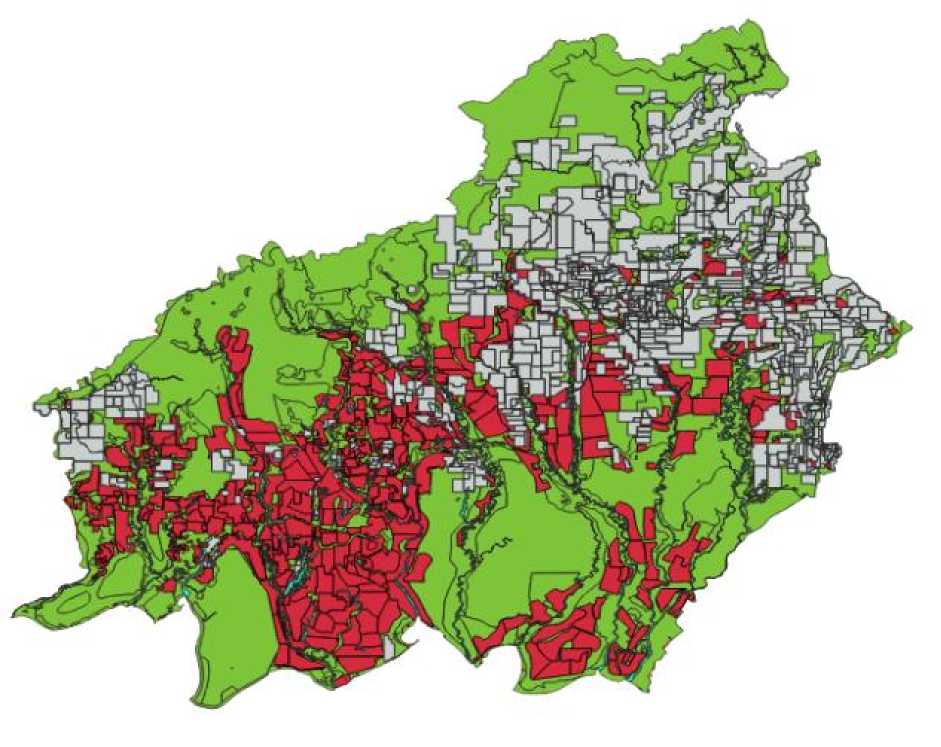

Secara umum berdasarkan data dari citra QGis pada Gambar 4. Menampilkan citra hampir 75% hutan di Kalimantan Tengah beralih fungsi menjadi zonasi perkebunan sawit dan pertambangan. Masing-masing blok tersebut (merah dan putih) memiliki kepemilikan, jenis industri, dan nama perusahaan. Desa Tumbang Marikoi terdapat dua perusahaan kelapa sawit yang memiliki ijin legal dan melakukan ekpansi dengan mengambil alih tanah dan kebun masyarakat.

Keterangan:

Putih : Lokasi Tambang : Lokasi Sawit

Gambar 4. Peta Informasi Lokasi Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit dan Tambang yang terdapat di Kalimantan Tengah

(Sumber: Asosiasi Tambang, 2014)

Marikoi diambil dari nama anak sungai kecil dari Sungai Kahayan hulu, sejarah bermukim yang berpindah-pindah (nomadic), pada akhirnya mereka mengembangkan sebuah desa di tepi sungai Marikoi dan menetap di sana hingga sekarang ini. Adapun interaksi spasial ekonomi mengarah pada Kota Kuala Kurun sebagai ibu kota Kabupaten Gunung Mas dan

Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dapat ditemukan ketika melakukan wawancara dengan penduduk setempat yang profesinya sebagai pedagang, yang sehari-harinya mencari barang dagangannya ke Kota Palangka Raya, yang ditempuhnya selama 7 jam menggunakan mobil, hal ini merupakan hal yang biasa dilakukannya.

Kelurahan / Desa Tumbang Marikoi berkembang dibantu oleh Yayasan Christopherus, desa ini merupakan awal mula pelayanan zending Agama Kristen dari Belanda. Secara administratif sebagai Ibu Kota Kecamatan Damang Batu. Kelurahan Tumbang Marikoi di mekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 05 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor: 204 Pada tanggal 22 Desember 2010, Perubahan status desa menjadi kelurahan. Jumlah Penduduk tahun 2014: Laki-laki 553, Perempuan 480, total 1.013 Jiwa dengan jumlah 246 KK. Beberapa bangunan penting di Kelurahan / Desa Tumbang Marikoi dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Kelurahan / Desa Tumbang Marikoi, a). Jembatan menuju Desa Tumbang Marikoi, b). Fasilitas Ekonomi (toko kecil), c). Fasilitas Kesehatan yang didirikan Yayasan Christopherus, d). Gereja Awal Mula yang didirikan oleh pelayanan zending dari Belanda

(Sumber: Hasil Survey, 2019)

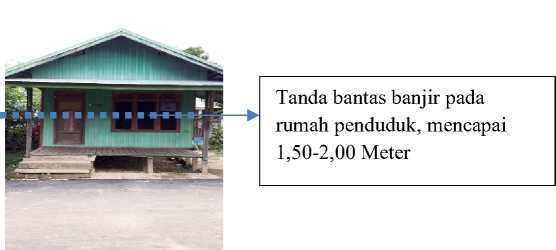

Kondisi ekonomi, masyarakat Tumbang Marikoi mengalami kemunduran, akibat harga karet dunia turun. Perkebunan karet milik rakyat berkembang dari tahun 1960 hingga 2005 semakin lesu di pasaran dunia, dan masyarakat beralih ke kayu dengan menjual kayu bulat (loging), melakukan penambangan emas, sebagian berkebun dan berladang dan hanya 5% yang masih bertahan, akibat pelarangan pembakaran hutan. Akibat himpitan ekonomi masyarakat desa menjual tanahnya kepada pengusaha sawit. Adapun luasan perkebunan kelapa sawit di desa ini adalah 5.000 Ha, permasalahan tata ruang desa yang semakin termarginalkan, dimana kesepakatan awal dengan kelurahan dibatasi jarak antara desa dan perkebunan 5 Km, tetapi pada akhirnya terdesak menjadi 1 Km. hal menjadi sebuah persoalan yang menghasilkan banyak pengaruh dan perubahan didalam kehidupan masyarakat desa, yaitu: (1) lokasi ladang berpindah masyarakat semakin jauh akibat lahannya dikuasai perkebunan sawit, (2) hasil hutan terancam semakin menipis, (3) lokasi desa mengalami banjir akibat menurunnya daya serap air (Gambar 6).

Gambar 6. Rumah Penduduk Desa Tumbang Marikoi (Sumber: Hasil Survei, 2019)

Kondisi sungai yang tercemar akibat penambangan emas liar atau disebut PETI, namun walaupun mereka sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan melanggar hukum dan merusak lingkungan, tetapi karena alasan tidak ada pilihan lain. Hasil wawancara ini didapat dari informasi Kepala Desa Tumbang Marikoi dan warga desa. Kondisi desa mengalami pencemaran luar biasa akibat Penambangan Liar (PETI) tradisional, jumlah ikan disungai berkurang. Kehidupan perkebunan Karet tidak dapat diandalkan, beralih ke Penambangan Liar Emas Tradisional dengan alasan pendapatan menurun hingga 90%. Akibat penambangan liar maka terjadinya pencemaran lingkungan, sungai menjadi tidak jernih, keruh, kandungan merkuri. Penyakit-penyakit seperti gejala gatal-gatal ringan yang tidak jelas, dan diare, sehingga warga desa dilarang untuk mengkonsumsi air sungai untuk minum dan masak, dapat dilihat dari keterangan Gambar 7.

Gambar 7. Kondisi Sungai Kahayan Hulu yang Keruh di Desa Tumbang Marikoi, akibat Penambangan Emas Liar yang di lakukan Masyarakat (Sumber: Hasil Survei, 2019)

Terkait dengan hasil keanekaragaman hayati dalam Crafts, culture and economics between resilience and instability. Borrowing from and trading to farmers among Borneo’s nomads (Bernard Sellato, 2015), menunjukan bahwa kerajinan estetika Suku Dayak (Gambar 8) yang didapat dari hasil hutan (seperti: tas rotan, keranjang dan tikar rotan halus) masih produksi untuk dikembangkan, tetapi masalahnya jika hutan masyarakat semakin menipis maka rotan yang dihasilkan semakin sulit didapatkan. Oleh sebab itu ketidakstabilan yang terjadi salah satu bukti bahwa terjadinya marginalisasi tata ruang desa (Borni Kurniawan), alih fungsi lahan, persaingan pasar membuat kerajinan rakyat lambat berkembang.

Gambar 8. Hasil Kerajinan Masyarakat di Desa Tumbang Marikoi (Sumber: Hasil Survei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan, dengan kondisi yang nampak menunjukan bahwa wilayah Desa Tumbang Marikoi belum memiliki konsep kebertahanan (resilience) ekologi, dan pangan. Tata Ruang Desa termarginalisasi, hal ini dibuktikan luasan desa semakin kecil dialih fungsi perkebunan sawit, dan ketika memiliki ketergantungan terhadap karet, maka terjadi kerentanan terhadap nafkah hidup, kegiatan berkebun, area ladang berpindah menurun dan mulai ditinggalkan akibat pelarangan pembakaran hutan. Persoalan ini merupakan ancaman terhadap keberlangsungan desa, lanskap ekologi diubah secara masif dan terjadi alih fungsi lahan, misalnya kebun karet dan hasil hutan seperti rotan yang dipergunakan masyarakat Dayak yang memiliki budaya estetika seperti kerajinan tangan (tas anyaman rotan, tikar) secara ekologi bagus tapi permasalahan nilai jual yang rendah. Produktivitas dengan nilai rendah, berusaha menjaga sumber daya alam, mempertahankan kearifan lokal, akan tetapi nilai manfaat tidak berharga.

Diskusi

Pada pembahasan diatas perjalananan spasial tata ruang desa masyarakat Dayak, dalam perspektif budaya juga mengatur sebuah sistem tata ruang, contohnya masyarakat tradisional Suku Dayak memiliki hutan adat (pahewan), tanah kebun (kopi,buah,sayur), kebun produksi (karet, rotan), tana (sawah). Hal ini dibenarkan karena setiap pedesaan memiliki sistem tata ruang dan folkor (sistem kepercayaan) tentang keselarasan antara ruang dan kehidupan. Mereka mengatur ruang wilayah pemanfaatan (penggunaan lahan) dan wilayah pemanfaatan adat (pahewan, hutan konservasi). Hal ini membentuk sebuah nilai dalam proses kehidupan mereka, bahwa tata ruang yang baik akan menciptakan suatu kehidupan yang selaras dengan alam. Dalam hal ini perbedaan waktu dan pendekatan, kearifan lokal dimasa lalu menandakan bahwa secara detail masyarakat tradisional sudah mengaturnya dan menata ruangnya dengan sebuah nilai yang baik (harmony) dalam pendekatan transendental.

Sejarah bermukim, dari pola berpindah-semi menetap-bermukim (nomadic-settlesettlement), sistem perladangan berpindah juga mengikuti menjadi pertanian menetap. Proses evolusi ini secara positif dinilai baik, dalam hal kestabilan ekonomi, pengakuan terhadap masyarakat Dayak atas tanah, adat, ulayat diakui keberadaannya (eksistensi orang Dayak, otoritas atas tanah desa). Menurut Guerreiro (2003) proses sosial, dan adaptasi

komunitas Suku Dayak di Borneo sudah terjadi sejak Kolonial Belanda (1920an). Evolusi budaya bergeser pada tradisi adat, secara holistis bergeser pola adat istiadat dan hukum adat (pengaruh agama).

Memasuki era modernisasi dan industrialisasi, sumber daya alam yang melimpah dimiliki bumi Kalimantan dari hasil hutan, tanah, sungai, keanekaragam hayati (diversity), kehidupan Suku Dayak yang memiliki ketergantungan dengan alam, dan alam menyediakan segala kebutuhan mereka, hingga pada budaya estetika yang dimiliki. Menurut Sellato (1994) budaya estetika yang tinggi, seperti hasil kerajinan tangan (keranjang, tas, tikar rotan halus), akan tetapi permasalahan deforestasi atau penipisan hutan berdampak pada penipisan bahan baku kerajinan rakyat (rotan), sehingga berpengaruh juga pada pendapatan masyarakat, persaingan pasar dalam hal membuat kerajinan tangan, dalam hal ini ketahanan (resilience) masyarakat Dayak teruji.

Transformasi ruang ini, secara aktualisasi berdampak negatif, munculnya perusahaan sawit, tambang, HPH, terhadap kehidupan masyarakat lokal ternyata lebih besar dibandingkan dampak positifnya, yaitu berkurang areal hutan, perubahan suhu, kebersihan udara, banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran air sungai, dan danau). Dalam hal ini reaksi penduduk lokal terhadap perusahaan tersebut, berupa keresahan oleh nilai budaya atau sikap mental mereka, dan lebih pada reaksi terhadap dampak negatif. Mengingat bahwa pandangan ekologi dalam religi Suku Dayak, memiliki hubungan antara manusia dengan makhluk hewan, tanah dan hutan. Makna religi dengan Lingkungan; bagi orang Dayak, makna hidup tidak terletak pada kesejahteraan, relitas, atau objektivitas seperti dipahami manusia modern, tetapi dalam keseimbangan kosmos (Ukur,1994).

Sistem perladangan, kebudayaan Dayak di Kalimantan memberikan sebuah contoh terbaik di dunia tentang hubungan antara budaya dan alam, yang melestarikan ke dua belah pihak. Merujuk pada sistem bercocok tanam dengan sistem rotasi dan masa bero yang panjang (swidden) bahwa merupakan kearifan lokal dimasa lalu, dimana konsep perladangannya adalah lahan dibuka dengan meminta ijin kepada Yang Maha Kuasa, dan ketika lahan selesai digarap, maka ladang ditinggalkan dengan menanam kembali seperti bibit pohon buah (menghutankan kembali), kemudian membuka kembali lahan baru. Pada saat ini konsep perladangan dianggap merusak ekologi padahal pengetahuan tentang sistem tradisional tersebut justru melestarikan lingkungan, dengan alasan membakar lahan dapat merusak hutan, apalagi dengan perubahan iklim (climate change) peningkatan suhu bumi, dan terjadi kabakaran hutan dan lahan khususnya dimusim kering. Maka para petani dilarang untuk pembakaran lahan.

Mitigasi lingkungan hidup dengan solusi pelarangan, bukan berarti menyelesaikan dan solusi yang tepat, melainkan masyarakat petani perlu di damping, dibina, bukannya dengan memberikan sanksi dan di penjarakan. Akan tetapi bagaimana melakukan sistem pertanian tanpa membakar. Karena membakar adalah pola tradisional yang murah, yaitu dengan modal korek dan minyak tanah, dan hasil bakarannya menjadi pupuk organik terhadap tanah yang dibakar. Masyarakat perlu diberi peralatan pertanian modern, memberikan bantuan seperti mesin bajak singkal, kultivator, garu sisir, mesin penanam jagung, mesin penanam padi, dan mesin semprotan air. Memberikan bantuan dan pembinaan, dalam hal

ini merupakan suatu usaha “ketahanan” masyarakat tidak meninggalkan lahan pertaniannya, dan bibit-bibit tanaman lokal tidak punah.

Dilema tata ruang terjadi di pedesaan khususnya di Kabupaten Gunung Mas, terjadi alih fungsi lahan, marak dilakukan seperti fungsi lindung hutan dimanfaatkan sebagai perkebunan dan tambang. Tumpang tindih lahan, banyak perusahaan yang mengantongi ijin pelepasan kawasan tetapi tidak ada ijin pelepasan kawasan, dalam hal ini melanggar aturan. Buruknya tata kelola seperti masalah ijin, tumpang tindih lahan, status penggunaan lahan masih belum jelas, dan penegakan hukum juga belum jalan. Dalam hal ini banyak masyarakat adat dan desa-desa terancam akan kehilangan haknya terhadap tanah, eksistensi masyarakat tradisional / adat terancam keberadaaannya.

Advokasi lebih kepada masyakat lokal, dimana hakekat pembangunan adalah kesejahteraan bagi semuanya, maka perlunya kajian menyeluruh, bagaimana ruang masyarakat, ruang infra struktur, dan tempat strategis-strategis bisa menopang kehidupan secara ekologi, area-area Kawasan di regulasi dan diatur/ditata dengan jelas. Membantu desa untuk membuat pemetaan desa yang sifatnya tematik, sehingga kerentanan terhadap transformasi ruang yang berdampak pada nafkah hidup dapat membentuk konsep kebertahanan (resilience) terhadap ekologi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesimpulan

Melihat perubahan yang terjadi terhadap lajunya kerusakan lingkungan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan, perlunya perubahan radikal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Merubah cara pandang melihat hutan sebagai “tambang emas hijau” paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dan tidak transparan. Melalui rencana tata ruang kawasan desa, maka masyarakat bisa membangun desa secara berkelanjutan.

Sosial-ekonomi desa di Tumbang Marikoi, menjadi salah satu gambaran akibat tekanan spasial sawit dan tambang. Pertanyaannya apakah kehidupan masyarakat desa semakin sejahtera atau malah menjadi kuli di negeri sendiri. Harapannya dengan penderitaan yang terjadi maka melalui usaha nyata yaitu dalam pembangunan yang berkelanjutan, melakukan transformasi budayanya untuk mengembangkan konsep tata ruang yang mempertimbangkan ekologi, dan khususnya mengenai sistem perladangan orang Dayak (yang nama jeleknya: ladang liar, ladang berpindah) yang sering dituduh merusak lingkungan secara tidak adil, maka bisakah diakui sebagai suatu sistem pertanian yang perlu dibina.

Daftar Pustaka

Dove, M. R. (1985). Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Florus, P. (1994). Transformasi Budaya Dayak Dalam Pembangunan Sosial-Ekonomi, LP3S-Institu of Dayakologi Research and Development. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarma Indonesia.

Kluckhohn, C. & Kroeber, A. L. (Ed.). (1953). Universal Categories of Culture, Anthropology Today. Chicago: University Press.

Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University.

Midgley, J. (1995). Socio Development: The Development Perspective in Socio Welfare. London: Thousand Oaks, CA and New Delhi.

Mulyana, D., & Rakhmat, J. (2006). Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdajarya.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods a Framework for Analysis. IDS Working Paper 72.

Suwarno. (2012). Perubahan Sosial Masyarakat Pedalaman, Model Perubahan dari Budaya ke Budaya yang Lebih Maju pada Masyarakat Bakumpai di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.

Usop, KMA. (1996). Pakat Dayak, Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah. Palangka Raya: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing (YPK-BG).

Usop, KMA. (2008). Masyarakat Adat Perlindungan dan Pemberdayaan Pancasila/UUD 1945 menuju UU Perda, Sarnas Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat: Pemenuhan Hak Konstitusionalnya. Jakarta.

Usop, T. B., (2016). Membangun Jatidiri Pengembangan Potensi Arsitektur Dayak Kalimantan Tengah Dalam Harmonisasi Arsitektur Mendatang, Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya.

Usop, L. S. (2015). Maniring Hinting Sebagai Gerakan Kontra Hegemoni Masyarakat Dayak Dalam Pembertahanan Hak-Hak Atas Tanah Di Kabupaten Kotawaringin Timur. (Desertasi), Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Usman, S. (1998). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Yulian, E. B., Dharmawan, A. H., Soetarto, E., & Pacheco, P. (2017). Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur, Program Studi Sosiologi Pedesaan. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wikipedia.com. (2019). Profil Desa Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Marikoi http://www.sentra-edukasi.com/2011/08/upacara-adat.html).

https://nasional.kompas.com/read/2010/08/12/01223942/masyarakat.adat.kalteng.hadapi.m asalah

https://ahdictionary.com/, American heritage dictionary.

http://gabrielalvando.blogspot.com/2016/05/kearifan-lokal-suku-dayak-terhadap-alam.html

114

SPACE - VOLUME 7, NO. 1, APRIL 2020

Discussion and feedback