Pengaruh Perilaku Masyarakat terhadap Pola Permukiman Adat di Desa Nggela Kabupaten Ende

on

PENGARUH PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP POLA PERMUKIMAN ADAT DI DESA NGGELA, KABUPATEN ENDE

Oleh: Fabiola T. A. Kerong1, Silvester M. Siso2

Abstract

Human behaviour is in general influenced by traditions, emotional state, values, ethics, power, persuasion, genetical attributes, and available spaces. This study examines the community behaviour of Nggela Village, an adat-based settlement of Ende Regency. It especially focusses on cultural behaviours in regard to adat rituals of Loka Lolo, Joka Ju, and Lobo Keda. Discussions within relate to the governance of the adat settlemet of Nggela Village which has 17 Mosalaki (adat leader) who occupy 15 adat houses. This study is conducted using a naturalistic approach. It unfolds that human behaviour that determines the pattern of Nggela's traditional settlement has been grounded by the village's historical journey, cosmology, beliefs, collaborative attitude, sacred elements, and social structure.

Keywords: behavior, space, adat settlement of Nggela Village

Abstrak

Perilaku manusia pada umumnya dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, genetik, dan ketersediaan ruang. Penelitian ini mengkaji perilaku masyarakat pada permukiman adat di Desa Nggela, Kabupaten Ende. Kajiannya difokuskan pada perilaku budaya berkenaan dengan beberapa ritual adat Loka Lolo, Joka Ju, dan Lobo Keda. Diskusi dalam paper ini berkaitan erat dengan tatanan kepemerintahan yang berlaku di desa ini, yang memiliki 17 pemimpin adat yang menempati 15 rumah adat. Penelitian ini menerapkan pendekatan naturalistik. Melalui studi ini ditemukan bahwa perilaku manusia yang menentukan patrun permukiman adat di Desa Nggela didasari oleh perjalanan sejarah kosmologi, kepercayaan, kecenderungan untuk bekerja secara bersama-sama, elemen-element permukiman yang dianggap sakral, dan struktur sosial.

Kata kunci: perilaku, ruang, Permukiman Adat Desa Nggela

Prodi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Flores

Email: fabiolakerong@yahoo.co.id

Prodi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Flores

Email: silvestersiso190@gmail.com

Pendahuluan

Perilaku manusia merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebiasaan, budaya dan adat. Dapat dikatakan sebagai sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Perilaku manusia ini tentunya terdapat ruang yang mewadahi segala aktivitas yang terjadi. Menurut Vitruvius ada tiga hal yang sangat fundamental dalam arsitektur yakni kemantapan (firmitas), kemanfaatan (utilitas) dan kesenian (venustas). Namun seiring dengan perkembangan arsitektur yang semakin kompleks maka dalam proses perancangan tidak hanya memperhatikan ketiga hal tersebut melainkan dengan adanya pendekatan lain, salah satunya adalah pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungan fisik. Lingkungan fisik dalam hal ini khusus pada permukiman adat di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende.

Permukiman adat Desa Nggela merupakan salah satu kampung adat yang berada di Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Flores-NTT yang masih mempertahankan budaya dan adat istriadat. Pola permukiman adat yang berbentuk linear terbentang dari utara ke selatan memiliki ruang luar yang terbentuk berdasarkan beberapa faktor seperti, sejarah nenek moyang, kosmologi, struktur kemasyarakatan, dan tentunya perilaku masyarakat adat baik dalam ritual adat, maupun dalam perilaku masyarakat setiap hari.

Sudikno mengatakan di dalam pola permukiman tradisional, dapat ditemukan pola atau tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralannya atau nilai-nilai adat dari suatu tempat tertentu. Hal tersebut memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan suatu lingkungan hunian atau permukiman adat (Sudikno, 2011: 95). Apabila nilai-nilai adat yang berpengaruh pada perilaku masyarakat tentunya berpengaruh pada lingkungan hunian.

Permukiman adat Desa Nggela sebagai lokasi penelitian ini hanya dihuni oleh orang-orang dengan kedudukan dan peran yang penting dalam masyarakat atau biasa disebut dengan Mosalaki. Hal ini berkaitan dengan sejarah dan budaya yang ada dalam masyarakat Desa Nggela yang sudah diturunkan dari jaman nenek moyang dan masih dipertahankan sampai sekarang. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perilaku masyarakat khususnya dalam ritual adat. Ritual adat yang akan diamati adalah ritual Loka Lolo, Joka Ju, dan Lobo Keda.

Penelitian ini lebih mengarah pada ruang-ruang luar yang terbentuk dilihat dari perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah perkembangan permukiman adat ini, kosmologi, struktur masyarakat, kepercayaan, orientasi, dan topografi yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat dalam ritual adat dan juga rutinitas setiap hari. Permukiman adat di Desa Nggela ini terdapat 15 rumah adat yang dihuni oleh 17 tuan tanah / Mosalaki / pelaku inti dalam beberapa ritual adat dan Masing-masing Mosalaki ini memiliki tugas dan kewajiban masing-masing.

Pentingnya penelitian dilakukan karena dengan semakin berkembangnya jaman dimana kebutuhan masyarakat lebih beragam, sehingga tidak sedikit masyarakat di Desa Nggela yang memilih hidup di kota. Apabila tidak ada generasi muda yang meneruskan tradisi

yang sudah berlangsung sejak jaman nenek moyang mereka tentunya akan ada kemungkinan tradisi ini ditinggalkan dan terjadi penyimpangan terutama di Permukiman adat Desa Nggela.

Review Literatur

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia. Perilaku manusia yang dipahami sebagai pembentuk arsitektur tapi juga arsitektur dapat membentuk perilaku manusia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Winston Churchill (1943) dalam Laurens (2004) bahwa:

“We shape our buildings; then they shape us”

Manusia membangun bangunan demi pemenuhan kebutuhannya sendiri, kemudian bangunan itu membentuk perilaku manusia yang hidup dalam bangunan tersebut. Bangunan yang didesain oleh manusia yang pada awalnya dibangun untuk pemenuhan kebutuhan manusia tersebut mempengaruhi cara manusia itu dalam menjalani kehidupan sosial dan nilai-nilai yang ada dalam hidup. Hal ini menyangkut kestabilan antara arsitektur dan sosial dimana keduanya hidup berdampingan dalam keselarasan lingkungan.

Permukiman merupakan suatu wilayah tempat suatu masyarakat bermukim dan terbentuk berdasarkan kebudayaan pada daerah setempat dan sebagai suatu tempat dimana manusia berlindung dan melakukan aktifitas dengan memanfaatkan suatu wilayah atau tempat secara keseluruhan.

Menurut Fathony permukiman sendiri menjadi tempat tinggal manusia sekaligus tempat kegiatan diluar tempat tinggal seperti aktifitas sosial, keagamaan, adat istiadat, serta budaya. (Fathony, 2009: 12).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai tanda. Dalam Eco mempertimbangkan dua jenis tanda yang nampaknya luput dari definisi komunikasional yaitu:

-

(1 ) peristiwa-peristiwa fisik yang lahir dari alam dan (2) perilaku manusia yang non intensional (Eco, 2009: 23).

Untuk lebih mengenal perbedaan antara penanda dan petanda, Siwalatri dalam Salain (2013: 23) menjabarkan penanda dan petanda sebagai berikut:

-

1. penanda dapat berupa bentuk, ruang, permukiman, volume yang memiliki kepadatan, tekstur, warna, dan lain-lain.

-

2. Petanda dapat berupa makna seperti ide arsitektural, estetika, konsep ruang, keyakinan/kepercayaan masyarakat, fungsi, aktifitas, dan sebagainya.

Penanda dan petanda dalam teori semiotika ini yang akan digunakan dalam peneltian ini. Kaitan antara perilaku manusia, dan ruang yang gunakan khususnya di permukiman adat Desa Nggela ini yang berhubungan denga ritual adat, kepercayaan, kosmologi, struktur kemasyarakatan, dan juga elemen-elemen sakral.

Metode

Penelitian ini pada dasarnya dilihat beberapa ruang luar yang terdapat pada permukiman adat di Desa Nggela sehingga membentuk pola kampung yang berbentuk linear. Pola permukiman adat yang tebentuk dapat dipengaruhi beberapa hal baik secara perilaku secara adat dengan adanya ritual-ritual adat, maupun secara kosmologi, struktur

kemasyarakatannya. Hal inilah yang perlu memerlukan penelitian lebih lanjut khususnya pada perilaku masyarakat dalam pembentukan ruang luar dan pola permukiman adat di Desa Nggela.

Pengamatan menggunakan metode pemetaan perilaku (behavior mapping) yaitu suatu teknik survei yang dikembangkan oleh Ittelson sejak tahun 1970an merupakan teknik yang sangat populer dan banyak dipakai. Behavioral map merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan penelitian evaluasi pasca huni. (Ittelson, 1976). Menurut Ittelson, pemetaan perilaku, secara umum akan mengi-kuti prosedur yang terdiri dari 5 (lima) unsur dasar, yaitu:

-

(1) Sketsa dasar area atau seting yang akan diobservasi; (2) Definisi yang jelas tentang bentuk–bentuk perilaku yang akan diamati, dihitung, dideskrip-sikan dan didiagramkan; (3) Infomasikan satu rencana waktu yang jelas pada saat kapan pengamatan akan dilakukan; (4) Prosedur sistematis yang jelas harus diikuti selama observasi; (5) Sistem coding/penandaan yang efisien.

Data, diskusi, dan hasil/temuan

Permukiman adat ini berada di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende. Permukiman adat ini merupakan tempat tinggal bagi para Mosalaki/pemangku adat yang berjumlah 17 orang dan menghuni 15 rumah adat. Selain itu ada beberapa rumah yang merupakan rumah penduduk biasa dan bukan rumah adat dan beberapa tempat diluar permukiman adat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Pada umumnya di Kabupaten Ende letak pola permukiman adat selalu dilihat dalam hubungan dengan tempat asal manusia pertama Suku Ende-Lio yaitu Gunung Lepembusu. Berdasarkan pertimbangan inilah ujung permukiman adat Suku Ende-Lio selalu mengarah ke Gunung Lepembusu dan arah berlawanan mengarah ke daerah paling rendah yaitu lautan. Sesuai pertimbangan kosmologis yang mempertahankan keseimbangan antara dua titik ekstrim, kaitannya dalam permukiman yaitu ulu (kepala) dan eko (hilir). Diantara keduanya terdapat puse (pusat). Ulu dihubungkan dengan matahari terbit atau ke arah gunung Lepembusu sedangkan eko ke arah matahari terbenam atau berlawanan dengan gunung tempat asal-usul nenek moyang Suku Ende (Mbete dkk, 2008: 131).

Permukiman adat di Desa Nggela ini memiliki beberapa bagian atau elemen yang merupakan satu kesatuan. Sebagian besar berada di dalam wilayah Dusun Nggela 1, dan yang lain berada di luar wilayah ini namun masih saling berhubungan. Beberapa elemen inti dalam permukiman adat ini diantaranya adalah:

-

1. Rumah-rumah adat,

-

2. Sa’o Keda, merupakan tempat untuk musyawarah pera Mosalaki.

-

3. Kanga Ria/pelataran adat merupakan mesbah adat dan juga terdapat kuburan nenek moyang masyarakat Nggela dan Tubumusu diatasnya. Upacara-upacara adat Di Nggela sebagian besar dilakukan di atas Kanga.

-

4. Puse Nua/titik pusat permukiman adat yang merupakan pusat kampung asal yang ditandai dengan sebuah batu. Batu ini tidak boleh disentuh ataupun diinjak karena merupakan batu yang dikeramatkan dan pada upacara adat tertentu diberikan sesajen pada batu ini.

Sejarah permukiman adat di Desa Nggela menjelaskan bahwa Mosalaki Ine Ame merupakan orang pertama yang menginjakkan kaki pada kampung adat di Desa Nggela dan mulai membangun rumah untuk anak dan istrinya. Letak rumah adat pertama atau Sa’o Labo berada di sebelah utara dilihat dari titik pusat kampung adat yang ditandai dengan adanya batu Puse Nua (titik pusat kampung adat). Mosalaki Ine Ame kemudian membangun rumah untuk kedua anak laki-lakinya.

Setelah beberapa tahun sebuah kapal yang kononnya berasal dari Majapahit berlabuh di Pantai Nggela, dan terjadi kesalahpahaman antara pemimping rombongan dari Majapahit (A Jaya) dengan putri dari Mosalaki Ine Ame. Hal ini menyebabkan putri dari Mosalaki Ine Ame dan A Jaya harus menikah dan menetap di kampung adat dan diberi tempat untuk membangun rumah. Mosalaki Ine Ame setelah melihat kecakapan dan kepintaran dari A Jaya, akhirnya A Jaya diangkat menjadi Mosalaki Pu’u yang bertugas memimpin dan menjalankan semua ritual di kampung adat ini. Hingga saat ini yang menjalankan semua ritual adat adalah turunan dari A Jaya, tapi peran Mosalaki Ine Ame tetap menjadi orang tua bagi masyarakat sehingga pemimpin yang tertinggi ada pada Mosalaki Ine Ame.

Perilaku pertama yang diamati adalah pada saat dilaksanakan ritual Loka lolo (Gambar 1) yang merupakan upacara adat memetik jagung solor dengan membuang sorgum (sorgum muda digoreng kemudian ditumbuk) disepanjang pusat kampung (nua one) dan juga sebagai bukti kesadaran dan ketaatan loyalitas warga desa tehadap penguasa adat (mosalaki) dengan memberikan sekedar hasil kebun (satu wati) untuk persembahan dan pemujaan kepada leluhur. Setiap kepala keluarga di Desa Nggela membawa jagung solor ke rumah asal (rumah-rumah adat yang berada di permukiman adat), kemudian di dalam rumah-rumah adat ini dikumpulkan menjadi satu wati besar kemudian dibawa ke Kanga Ria untuk dipersembahkan kepada yang pemberi makan dan kehidupan (Gambar 2). Setelah itu beberapa Mosalaki membawa jagung solor untuk ditebarkan di keliling permukiman adat mulai dari utara terlebih dahulu ke Kanga Loo lalu ke selatan dan di Sa’o Tana Tombu, kemudian kembali ke Kanga Ria. Setelah itu kembali ke selatan untuk duduk makan dan minum. Mosalaki dari Sa’o Tana Tombu memanggil Mosalaki lain di Kanga Ria untuk makan dan minum bersama. Selesai makan dan minum para Mosalaki kembali ke Kanga Ria untuk membagi-bagikan jagung solor/sorgum kepada masyarakat sesuai rumah-rumah adat.

Gambar 1. Ritual Loka Lolo

Sumber: Observasi Lapangan, 2018

Gambar 2. Keterlibatan Masyarakat dalam memberikan jagung solor Sumber: Observasi Lapangan, 2018

Ruang sebagai wadah aktivitas masyarakat adalah seluruh rumah-rumah adat inti, Kanga Ria, dan ruang luar permukiman adat dan ruang luar sebelah selatan untuk saat mereka beristirahat makan dan minum. Masyarakat yang berada di dalam permukiman adat menyaksikan seluruh rangkaian upacara ini dari rumah masing-masing. Sesuai arah hadap rumah-rumah adat dalam permukiman adat yaitu berorientasi pada ruang luar di tengah permukiman adat masyarakat lebih mudah menyaksikan perlaksanaan ritual ini.

Kanga Ria merupakan mesbah adat ruang dimana dilaksanakannya persembahan jagung solor berada ditengah-tengah permukiman adat. Pusat semua aktivitas adat yang dilakukan di atas Kanga Ria dan hanya para Mosalaki yang boleh berada di atas Kanga Ria. Sedangkan masyarakat ikut menyaksikan ritual ini dari luar Kanga Ria. Kanga Ria sebagai penanda, para Mosalaki sebagai pelaku ritual dimana mereka percaya persembahan ini harus dilakukan di atas Kanga Ria agar mendapat restu dari para leluhur dan Penguasa alam semesta. Masyarakat yang taat dengan menyaksikan ritual adat ini dari luar Kanga Ria dan mereka percaya bahwa para Mosalaki sebagai para pemimpin dapat melaksanakan tugas dan penghubung rasa syukur masyarakat kepada Allah dan juga para luluhur yang telah menjaga mereka.

Ritual kedua adalah ritual Joka Ju yang merupakan ritual untuk memperbaharui dunia yang telah lusuh untuk memulihkan seluruh tata alam umat manusia dan sebagai ucapan syukur bahwa pertobatan masyarakat di Desa Nggela telah diterima Tuhan, hama penyakit telah dibersihkan dan dengan demikian mereka akan memperoleh panen yang berlimpah, sebuah harapan kehidupan yang lebih baik, selanjutnya mendorong masyarakat untuk bekerja lebih giat. Hikmat dari rangkaian ritual ini adalah perayaan dimana tergambar ciri khas masyarakat tradisional berkomunikasi dengan Tuhan bukan dengan doa tapi perayaan. Berawal dari rumah adat Pemimpin adat/Mosalaki (Sa’o Ria) dimana salah satu dari tiga Mosalaki yang tinggal dalam rumah adat ini memberi pengumuman mulai besok ritual ini akan dilaksanakan. Keesokkan harinya, ketujuh Mosalaki pergi ke Penga Iu (sebuah karang di tepi pantai sebelah Selatan permukiman adat), sebelumnya mereka memasang sebuah tanda larangan berupa bambu beranting di sebelah utara dan selatan permukiman adat, sebuah rumah-rumahan di atas Kanga Ria sebagai persembahan kepada sang pencipta. Setelah itu mereka ke Penga Iu membuat sesajian dan melepas semua hama penyakit dibuang ke arah laut. Setelah itu ke-tujuh Mosalaki ini kembali ke permukiman saat hari mulai gelap agar semua hal buruk yang telah dibuang tidak kembali mengikuti mereka kembali ke desa.

Sampai di permukiman seorang anak diikat di dalam Sa’o Ria, dan ketujuh Mosalaki ini mulai melakukan perarakan mulai dari selatan kampung, lalu ke arah timur dan utara, dan dari utara ke barat dan kembali ke selatan. Sepanjang prosesi ini semua masyarakat memukul bagian-bagian dari rumah yaitu dinding, lantai atau barang-barang lain sebagai bunyi-bunyian sambil mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada kedua anak yang diikat. Hal ini guna menunjukkan kepada semua hal buruk hama penyakit sampai pada roh-roh jahat bahwa anak dari masyarakat desa sendiri diperlakukan seperti itu kalau berbuat jahat, apalagi untuk kepada hal-hal buruk lainnya. Setelah itu ketujuh Mosalaki ini kembali ke Sa’o Ria makan bersama dan kemudian bubar.

Setelah prosesi tersebut 4 hari kemudian semua masyarakat desa tidak diperbolehkan bekerja dan hanya berpesta dan bersuka ria. Masyarakat dari desa lain tidak diperbolekan masuk ke dalam permukiman begitu juga sebaliknya masyarakat Desa Nggela dilarang keluar desa. Apabila melanggar akan dikenakan sangsi adat. Hal ini untuk menunjukkan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan para leluhur atas panen yang diperoleh tahun ini.

Ritual Joka Ju dilaksanakan mulai dari permukiman adat, Pantai Penga Iu dan kembali lagi ke permukiman adat. Secara kosmologi apabila dikaitkan dengan ritual adat ini dapat dilihat bahwa bagian selatan permukiman sebagai zona profan dimana segala hama penyakit dan roh-roh jahat semua dibuang ke arah selatan permukiman sampai ke pantai yang berada di sebelah selatan dari permukiman adat. Awal prosesi membuang semua hal buruk dalam permukiman adat ini berawal dari pantai dimana terletak disebelah selatan permukiman, kembali ke permukiman. Prosesi dimulai dari selatan permukiman mengelilingi permukiman agar berakhir kembali ke selatan dan dibuang. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh ritual Joka Ju terhadap pola permukiman adat secara kosmologi.

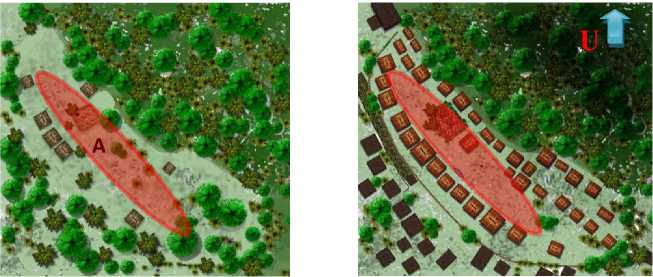

Puse Nua, Kanga Ria, Tubumusu, dan Keda merupakan elemen sakral dalam permukiman adat ini, namun dalam ritual adat ini dilakukan di atas Kanga Ria sebagai tempat untuk menaruh persembahan kepada sang pencipta di awal ritual ini dengan menaruh rumah-rumah di atasnya. Posisi keempat elemen ini berada di tengah-tengah permukiman yang menunjukkan keempat elemen ini sakral sehingga prosesi ritual ini dilakukan diluar dari zona sakral ini (Gambar 3). Apabila dilihat posisi keempat elemen ini berada di sebelah utara permukiman dilihat dari titik pusat permukiman.

Gambar 3. Perkembangan permukiman adat setelah ritual dilaksanakan. (A) Ruang Budaya, (B) Kopo Kasa

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2018

Secara orientasi rumah-rumah adat pada permukiman adat ini yang saling berhadapan antara deretan rumah yang berada di timur dan barat ini agar semua masyarakat dapat menyaksikan prosesi ini yang diikuti dengan caci maki pada kedua anak yang diikat mengelilingi permukiman adat. Di dalam ruang budaya ini hampir seluruh ritual adat dilaksanakan. Penanda non fisik di dalam ruang budaya ini dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap ruang ini, aturan adat, dan kepercayaan. Penanda fisik dapat dilihat dengan adanya Kanga, Tubumusu, Puse Nua, Keda, dan beberapa batu yang terdapat dalam ruang budaya ini yang tidak boleh disentuh ataupun diinjak. Apabila melanggar maka akan mengalami sakit bahkan sampai kematian.

Ritual Lobo Keda merupakan ritual adat sebagai ucapan syukur masyarakat kepada Sang Pencipta dan juga para leluhur atas berdirinya Sa’o Keda sebagai rumah adat tidak berdinding yang berfungsi sebagai tempat musyawarah para Mosalaki. Ritual adat yang langkah ini tidak hanya melibatkan seluruh masyarakat di Desa Nggela tapi juga beberapa Desa yang ada di sekitarnya karena apabila dilihat dari sejarah, beberapa desa yang ikut terlibat dalam ritual ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Desa Nggela.

Ritual adat ini berlangsung selama 1 hari yang diawali dengan penjemputan tamu-tamu dari luar Desa Nggela yang kemudian ini dibawa ke Sa’o Ria, dimana di depan Sa’o Ria sudah dibuat tenda sehingga bisa menampung banyak orang. Sa’o Ria merupakan salah satu rumah adat inti dimana tempat tinggal pemimpin ritual-ritual adat/ Mosalaki Pu’u. Di dalam Sa’o Ria Para penari tarian mure mempersiapkan diri dan kemudian diantar oleh beberapa Mosalaki untuk masuk ke dalam Sa’o Keda. Para penari ini duduk di dalam Keda sampai tiba waktunya untuk mereka mementaskan tarian mure.

Setelah itu dimulai dengan ritual Tada Kamba yaitu persembahan kerbau, para Mosalaki membawa seekor kerbau ke atas Kanga Ria dan menarik kerbau yang diikat itu keliling Kanga Ria sebanyak 4 kali (Gambar 4). Setelah itu kerbau itu ditarik turun dari atas Kanga Ria kemudian digiring keliling kampung adat searah yang berlawanan jarum jam sambil memukul/membuat luka kerbau tersebut dengan parang. Sampai di Sa’o Keda yang terletak di selatan Kanga Ria, kerbau tersebut digiring mengelilingi Sa’o Keda sebanyak empat kali dan masih dengan arah yang berlawanan jarum jam (Gambar 5). Setelah itu kerbau tersebut dibawa ke tengah kampung adat dan dijatuhkan di atas sebuah batu ceper, kemudian dipotong lehernya sampai mati dan mulai memotong kerbau itu yang kemudian dibagi-bagikannya.

Gambar 4. Kerbau Digiring Keliling

K anga Ria

Sumber: Dokumentasi Kerong, 2018

Gambar 5. Kerbau Digiring Keliling Sa’o Keda Sumber: Dokumentasi Kerong, 2018

Setelah upacara pemotongan kerbau, para penari Mure mulai keluar dari Sa’o Keda menuju Puse Nua (batu keramat sebagai titik pusat permukiman adat). Tarian Mure merupakan tarian sakral sebagai ucapan syukur dan juga tarian memanggil hujan (Gambar 6). Para penari ini membuat formasi setengah lingkaran di sebelah selatan Puse Nua dan mulai dengan nyanyian dan tarian (Gambar 7). Tarian yang mereka lakukan sambil mengelilingi Puse Nua. Selesai tarian Mure, nggo lamba (gong dan gendang) mulai dimainkan dan masyarakat mulai menari dan bersukacita setelah itu semua masyarakat, para mosalaki, dan penari mure beristirahat untuk makan siang. Setelah beristirahat dan makan siang, nggo lamba mulai dimainkan kembali dan masyarakat serta para Mosalaki

menuju ke Tana li untuk gawi bersama sampai hari gelap. Gawi merupakan tarian kebersamaan yang dilakukan seluruh masyarakat.

Gambar 6. Tarian Mure

Sumber: Dokumentasi Kerong, 2018

Gambar 7. Posisi Tarian Mure pada Permukiman Adat

Sumber: Diolah dari google earth,

Ritual sebagai ucapan syukur dapat dilihat dari persembahan kerbau, tarian dan nyanyian masyarakat Desa Nggela. Kerbau digiring mengelilingi ruang luar permukiman adat berlawanan jarum jam, mengelilingi Kanga Ria dan Sa’o Keda sebanyak 4 kali. Sesuai hasil wawancara dengan salah satu Mosalaki yaitu Babo Gomba mengatakan bahwa sudah dari dulu harus empat kali kerbau mengelilingi Kanga Ria dan Sa’o Keda. Apabila dikaitkan dengan teori semiotika, dapat dilihat penanda yaitu bentuk denah dari Kanga Ria dan Sa’o Keda adalah persegi yang memiliki empat sudut dan empat sisi, sehingga persembahan kerbau akan mencapai kesempurnaan apabila mengelilingi Kanga Ria dan Sa’o Keda sebanyak empat sudut dan empat sisinya. Selain dari pada itu, di permukiman adat ini terdapat empat zona atau yang biasa masyarakat disebut dengan Bishu.

Formasi tarian Mure sesuai hasil wawancara membentuk setengah lingkaran. Diantara penari Mure dan Puse Nua dibuat garis batas dengan bentuk setengah lingkaran. Garis ini menandakan bahwa penari Mure tidak boleh terlalu dekat dengan Puse Nua, masyarakat meyakini bahwa tidak ada orang yang boleh menyentuh atau menginjak batu ini karena akan memperoleh kemalangan bahkan kematian. Arah hadap penari Mure ke arah utara menghadap Puse Nua. Secara kosmologi, arah utara adalah daerah sakral yang dipercaya masyarakat bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara. Dilihat dari elemen sakral arah hadap penari Mure tidak membelakangi Kanga Ria, Sa’o Keda, dan Puse Nua. Disini dapat dilihat hubungan antara posisi ketiga elemen sakral ini dan perilaku khususnya untuk penari Mure. Perilaku penari Mure sesuai dengan keyakinan mereka bahwa Puse Nua sebagai simbol kesakralan dan merupakan titik pusat permukiman adat. Formasi setengah lingkaran dapat dilihat dengan posisi ketiga elemen sakral yang berada di utara, karena bila posisi lingkaran utuh ada sebagian penari akan membelakangi Kanga Ria dan Sa’o Keda.

Ritual Lobo Keda dapat dilihat bahwa pusat dari aktivitas adat dilaksanakan di ruang luar yang berada di tengah permukiman adat yang terdapat elemen-elemen sakral. Kanga Ria sebagai mesbah adat dimana awal ritual dilakukan di atas Kanga Ria dengan menggiring kerbau empat kali. Puse Nua merupakan titik pusat permukiman adat yang disimbolkan dalam bentuk batu dimana Tarian Mure dilakukan di keliling Puse Nua. Sa’o Keda yang diresmikan berada diantara Kanga Ria dan Puse Nua, hal ini dapat dilihat bahwa pusat dari

ritual adat adalah di ruang tengah permukiman adat dan mempengaruhi arah hadap bagi semua rumah yang ada pada permukiman adat ini. Rumah-rumah adat orientasinya ke ruang luar yang berada di tengah permukiman adat.

Ketiga ritual yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat bahwa pusat dari aktivitas adat dilaksanakan di ruang luar yang berada di tengah permukiman adat. Ritual Loka Lolo, Joka Ju, dan Lobo Keda sebagian besar dilaksanakan di atas Kanga Ria seluruh ruang tengah pada permukiman adat ini (Gambar 8). Apabila dilihat dari faktor sejarah perkembangan permukiman adat yang mengarah ke selatan dengan membentuk sumbu axis dapat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menjalankan ritual adat (Gambar 9). Hal ini dapat dilihat dari ruang di tengah-tengah permukiman adat dimana terdapat ketiga elemen sakral sebagai pusat orientasi perilaku masyarakat dalam ritual adat dan juga perilaku Mosalaki yang menjalankan ritual pada umumnya dari utara ke selatan.

Gambar 8. Sejarah Permukiman Adat Setelah Dibangun Kanga Ria Sumber: Diolah dari Google Earth, 2018

Gambar 9. Perkembangan Permukiman

Adat

Sumber: Diolah dari Google Earth, 2018

Pengaruh perilaku dalam ritual adat masyarakat dapat dilihat dalam ruang budaya yang terbentuk yaitu di tengah-tengah permukiman adat dimana terdapat Kanga Ria, Sa’o Keda, dan Puse Nua sebagai tiga elemen sakral sebagai wadah aktivitas ritual masyarakat. Perilaku masyarakat yang berpusat pada ruang tengah ini mempengaruhi arah hadap rumah-rumah adat dalam perkembangannya yaitu berorientasi ke tengah permukiman adat sehingga dapat dilihat adanya sumbu axis yang membagi deretan rumah adat ini.

Secara kosmologi arah utara merupakan zona sakral didukung dengan sejarah kedatangan manusia pertama ke desa ini letak Kanga Ria dan Sa’o Keda dapat dikatakan berada di zona sakral apabila dilihat dari Puse Nua yang merupakan titik pusat permukiman adat. Selain daripada itu pada ritual Loka Lolo jagung solor ditebarkan mulai dari utara ke selatan, ritual Joka Ju dalam prosesi tolak bala permukiman adat dimulai dari selatan, timur, utara, barat dan kembali ke selatan karena semua hal buruk selalu dibuat ke arah laut yaitu arah selatan. Ritual Lobo Keda, kerbau digiring mengelilingi kampung mulai dari utara, begitupun dengan tarian Mure yang menghadap ke utara.

Selain penanda berupa ruang sebagai wadah aktivitas masyarakat, petanda dapat dilhat dari sikap masyarakat selama ritual adat. Para Mosalaki yang menjalankan ritual sampai dengan masyarakat yang ikut terlibat dalam persiapan dalam menyediakan bahan dalam proses

ritual dan mengikuti semua aturan yang berlaku selama proses ritual ini. Masyarakat yang ikut terlibat dan mempercayakan para Mosalaki sebagai para pemimpin yang dapat melaksanakan semua ritual-ritual sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada Sang Pencipta dan para leluhur yang melingdungi masyarakat.

Budaya dan religi terbentuk dalam permukiman tradisional dapat menciptakan ruang budaya dan religi, yang bentuknya menjadi akibat dari aktivitas masyarakat. Seperti yang dikatakan Antariksa dalam Salain (95: 2011) bahwa kegiatan sosial budaya dan religi masyarakat yang bersifat rutin dan menggunakan ruang yang bersifat tetap, dapat membentuk suatu pola ruang dalam permukiman secara temporer. Dalam pola permukiman tradisional, dapat ditemukan pola dan tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralan atau nilai-nilai adat dari suatu tempat tertentu. Hal tersebut memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan suatu lingkungan hunian atau permukiman tradisional.

Kesimpulan

Perilaku / aktivitas masyarakat yang dilakukan secara berulang dan terus menerus maka akan menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat. Budaya yang merupakan gagasan akan melahirkan konsep, sehingga tahap selanjutnya adalah mewujudkan konsep tersebut. Budaya sebagai gagasan dan konsep apabila digabungkan maka akan melahirkan wujud fisik. Wujud fisik dalam hal ini adalah ruang, dimana ruang-ruang yang terbentuk saling berhubungan satu sama lain sehingga menghasilkan suatu pola. Pola ruang yang terbentuk mempengaruhi perkembangan ruang-ruang lain sehingga menjadi suatu pola yang permanen. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

-

1. Perilaku masyarakat berpengaruh pada pola permukiman adat di Desa Nggela yang dapat dilihat dalam ritual adat Loka Lolo, Joka Ju, dan Lobo Keda. Ketiga ritual adat ini memperlihatkan bagaimana perilaku masyarakat terlibat didalamnya mulai dari para Mosalaki sampai seluruh masyarakat di Desa Nggela. Ritual-ritual yang dilaksanakan pada umunya dilakukan di atas Kanga Ria sebagai mesbah adat dimana di atasnya terdapat Tubumusu dan kuburan nenek moyang mereka. Selain itu ruang lain adalah ruang luar di sekitar Kanga Ria sebagai ruang aktivitas masyarakat dan para Mosalaki dimana di dalamnya terdapat Sa’o Keda dan Puse Nua. Selain Kanga Ria, elemen sakral lain sebagai pusat ritual adat adalah Sa’o Keda dan Puse Nua dapat dilihat dalam ritual Lobo Keda. Posisi ketiga elemen sakral yang berada di tengah permukiman adat mempengaruhi perkembangan rumah-rumah adat lain yaitu berbentuk linear dari utara ke selatan, serta arah hadap rumah-rumah adat yang berorientasi pada posisi Kanga Ria, Sa’o Keda, dan Puse Nua.

-

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pola permukiman adat ini adalah faktor sejarah, kosmologi, kepercayaan, orientasi, elemen-elemen sakral, dan struktur kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku masyarakat khususnya dalam ritual Loka Lolo, Joka Ju, dan Lobo Keda.

Daftar Pustaka

Eco, U. (2009). Teori Semiotika, Signifikasi Komunikasi, Teori Kode Serta Teori Produksi-Tanda. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Fathony, B. (2009). Pola Pemukiman Masyarakat Madura di Pegunungan Buring. Malang: Intimedia.

Ittleson. C. (1976). Environment and Cognition. Seminar Press: New York.

Laurens, J. M. (2004). Arsitektur dan Perilaku Manusia. Jakarta: PT Grasindo.

Mbete, A. M. (2006). Khazanah Budaya Lio-Ende. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Ende.

Salain, P. R. (2013). Arsitektur Posmo pada Masjid Al Hikmah: Dalam Serapan Arsitektur Tradisional Bali. Denpasar: Udayana University Press.

Sudikno, A. (2011). Lokalisasi Ruang Budaya dalam Arsitektur Permukiman Tradisional. In P. R. Salain (Ed.). Rekam Jejak Arsitektur: dari Perspektif Akamdemis dan Praktisi Mengkritisi Perubahan. Denpasar: PT. Citra Paduraksa.

Widhyharto, D. S. (2009). Komunitas Berpagar: Antara Inovasi Sosial dan Ketegangan Sosial (Studi Kasus Komunitas Berpagar di Propinsi DI Yogyakarta, Indonesia). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(2), 204-230.

212

SPACE - VOLUME 6, NO. 2, OCTOBER 2019

Discussion and feedback