Eksistensi Konsepsi Kiwa-Tengen pada Tata Ruang Umah Dadia di Desa Sukawana, Kintamani, Bangli

on

EKSISTENSI KONSEPSI KIWA-TENGEN

PADA TATA RUANG UMAH DADIA

DI DESA SUKAWANA, KINTAMANI, BANGLI

Oleh: Made Chryselia Dwiantari1, I Nyoman Widya Paramadhyaksa2, Tri

Anggraini Prajnawrdhi3

Abstract

Sukawana Village is a village patterned in the Bali Aga culture located in the highland region of Kintamani District, Bangli Regency, Bali. The village's residential area is surrounded by hilly areas, ravines, and fields belonging to the residents. Within this village area there is a parent settlement complex that is the forerunner of the village. The settlements are in four banjar areas, namely in Munduk Lampah, Banjar Tanah Daha, Banjar Sukawana, and Banjar Desa. Each of these banjars is also composed of several umah dadia units in the form of a series of residential buildings in one natah or shared yard which is inhabited by a group of people who still have family ties. The pattern of building a house in one house unit is described as following the left lane pattern (kiwa) and the right lane (tengen). This pattern is formed in such a way based on many conceptual foundations that have been passed down from generation to generation. This study aims to determine the manifestation of the implementation of the concept of kiwa-tengen known in the cultural order in the village of Sukawana. The study was focused on spatial phenomena in umah dadia by applying rationalistic research methods. Findings found that the existence and application of the kiwa-tengen conception in Sukawana Village culture is related to the observer's point of view, the dichotomic conception of hulu-teben, brotherly relations between siblings and siblings, and the existence of imaginary axes in the umah dadia.

Keywords: conception, kiwa-tengen, umah dadia, Sukawana Village, hulu-teben

Abstrak

Desa Sukawana adalah sebuah desa bercorak kultur Bali Aga yang berlokasi di wilayah dataran tinggi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Wilayah permukiman desa ini dikelilingi oleh daerah perbukitan, jurang, serta area ladang milik para penduduk. Dalam wilayah desa ini terdapat suatu kompleks permukiman induk yang menjadi cikal bakal desa. Permukiman tersebut berada di empat wilayah banjar, yaitu di Banjar Munduk Lampah, Banjar Tanah Daha, Banjar Sukawana, dan Banjar Desa. Masing-masing banjar ini juga tersusun atas beberapa unit umah dadia yang berwujud sederetan bangunan rumah tinggal dalam satu natah atau pekarangan bersama yang dihuni oleh sekelompok orang yang masih mempunyai hubungan ikatan keluarga. Pola bangunan rumah dalam satu unit umah dadia digambarkan menganut pola lajur kiri (kiwa) dan lajur kanan (tengen). Pola ini terbentuk sedemikian rupa berdasarkan banyak dasar konsepsual yang sudah berlaku secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran wujud implementasi dari konsepsi kiwa-tengen yang dikenal dalam tatanan budaya di Desa Sukawana. Kajian yang dilakukan terfokus pada fenomena keruangan dalam umah dadia dengan menerapkan metode penelitian rasionalistik. Temuan yang didapatkan bahwa keberadaan dan penerapan konsepsi kiwa-tengen dalam kultur Desa Sukawana adalah terkait dengan sudut pandang pengamat, konsepsi dikotomik hulu-teben, serta keberadaan sumbu aksis imajiner dalam pekarangan umah dadia.

Kata kunci: konsepsi, kiwa-tengen, umah dadia, Desa Sukawana, hulu-teben

Pendahuluan

Secara umum, desa tradisional bercorak kultur Hindu di Pulau Bali adalah terbagi atas dua tipe desa, yaitu Desa Bali Aga dan Desa Apanaga. Desa Bali Aga merupakan desa tradisional Bali dengan usia pendiriannya lebih tua di Bali. Desa ini lazimnya berlokasi di wilayah pegunungan atau dataran-dataran tinggi Pulau Bali. Penduduk Desa Bali Aga lazimnya berlatar sebagai nenek moyang orang Bali dari keturunan Austronesia. Seiring perkembangan waktu, selanjutnya datanglah kaum imigran dari Jawa dengan kultur dari daerah asalnya yang melahirkan Desa Apanaga. Kelompok desa ini juga dikenal dengan sebutan Desa Bali Dataran (Acwin, 2009). Ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara Desa Bali Aga dengan Apanaga. Perbedaan tersebut terletak pada sistem pemerintahan desanya; keberadaan konsep stratifikasi sosial masyarakat yang tidak dimiliki oleh Desa Bali Aga; serta dalam berbagai perwujudan karya arsitektur permukimannya. Setiap Desa Bali Aga cenderung memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing yang berbeda antara satu desa dengan desa Bali Aga lainnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing desa memang memiliki sifat yang cenderung independen. Pola kecenderungan seperti ini juga dapat dilihat pada tata aturan adat, tata budaya setempat, dan perwujudan karya arsitektur tradisional permukimannya.

Hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa masyarakat Bali Aga cenderung bermukim di wilayah yang tersebar di sekitaran daerah tinggi semacam di wilayah Karangasem, Buleleng, atau Bangli. Wilayah Kintamani di Bangli merupakan salah satu daerah di Bali yang paling banyak dihuni komunitas dari masyarakat Bali Aga. Beberapa desa yang tergolong desa Bali Aga di wilayah ini, antara lain Desa Trunyan, Bayung Gede, Desa Batur, Desa Sukawana, Desa Kedisan, Desa Abang, Desa Dausa, dan Desa Manikliyu. Kepastian tentang latar kultur Bali Aga yang dianut desa-desa ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang bersumber dari prasasti-prasasti yang telah ditemukan selama ini.

Secara arsitektural, desa-desa tersebut juga memiliki beberapa karakteristik wujud bangunan permukimannya. Desa Trunyan misalnya, cenderung memiliki karakteristik wujud arsitektur rumah tinggalnya dengan adanya bangunan bale sakaroras dalam satu pekarangan (natah) rumah. Dalam pekarangan rumah juga terdapat sederetan bangunan rumah yang tersusun lurus tegas. Desa Trunyan dikenal menganut pola desa grid dengan bangunan permukimannya berorientasi atau menghadap ke arah Danau Batur. Contoh lainnya adalah Desa Manikliyu yang dikenal dengan pola tata ruang desa yang linier memanjang dari arah selatan ke utara. Orientasi desa ini mengarah ke area atau arah utara dan teben atau arah selatan. Dalam satu unit pekarangan rumah hunian terdapat banyak masa bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti tempat suci, bangunan bale gede atau bale dauh, bale gedong atau bale meten, serta bangunan paon atau dapur yang terbangun dalam tapak pekarangan rumah yang dikelilingi tembok penyengker rumah. Desa lainnya adalah Desa Pinggan. Desa ini juga bercorak kultur Bali Aga dengan pola permukimannya tertata secara linier. Dalam satu unit pekarangan rumah terdapat dari beberapa bangunan hunian kepala keluarga. Masing-masing lajur rumah tinggal dibedakan dengan adanya gundukan dari tanah atau pasangan bebatuan yang memanfaatkan transis eksisting lahan pekarangan rumah. Dalam satu rumah hunian kepala keluarga terdapat satu unit sanggah penegtegan yang terbuat dari dahan pohon dadap, satu bangunan sakaroras, bangunan bale meten, bangunan

pelingggih tugu karang yang terletak di zona tengah halaman rumah. Pada daerah teben terdapat bangunan penunjang semacam kamar mandi dan kandang hewan peliharaan. Berbeda dari karakter permukiman desa-desa Bali Aga lainnya, Desa Sukawana merupakan sebuah desa yang terbangun di suatu daerah lereng perbukitan dengan transis yang cukup terjal. Karakter lahannya yang sedemikian rupa ini sekaligus menjadi penyebab wujud karakteristik permukiman Desa Sukawana relatif sangat berbeda dengan tata ruang desa-desa Bali Aga yang dikenal pada umumnya.

Artikel ini merupakan penggalan dari sebuah penelitian keruangan yang dilakukan di wilayah permukiman tradisional Desa Sukawana, yaitu tepatnya di empat wilayah banjar (organisasi masyarakat tradisional Bali) yang menjadi permukiman induk di Desa Sukawana. Keempat wilayah permukiman tersebut adalah Banjar Munduk Lampah, Banjar Tanah Daha, Banjar Sukawana, dan Banjar Desa. Keempat wilayah banjar induk ini tersusun atas sekumpulan umah dadia atau satu unit rumah yang terdiri dari satu area natah atau pekarangan dengan sederetan rumah tinggal yang dihuni sekelompok orang yang masih mempunyai garis keturunan yang sama. Pada masa sekarang, wujud umah dadia telah relatif banyak mengalami perubahan berkenaan dengan tata lahan, tata bangunan, serta wujud tampilan material bangunannya. Meskipun demikian, hasil observasi langsung ke lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya ada beberapa konsep dan pola tata ruang yang cenderung masih dipertahankan sama seperti pada masa lalunya. Bangunan rumah masih tersusun secara konsisten atas dua deret bangunan, Konsepsi kiwa-tengen tersebut diterapkan dalam wujud pola penempatan masa bangunan rumah tinggal (bale sakaroras) yaitu bangunan di zona kiri (kiwa) tapak dan zona kanan (tengen) tapak rumah, dengan dilengkapi area tengah, bangunan suci pada area hulu-nya, dan area teben. Apabila dicermati lebih mendetail, ternyata ada semacam pola penetapan dan pembacaan deret bangunan rumah dalam pekarangan umah dadia. Pola pembacaan dan penetapan sisi deret rumah kiwa-deret rumah tengen ini secara konsisten berlaku pada umah dadia asli yang ada di empat banjar inti. Fenomena keruangan ini tentunya merupakan suatu materi penelitian yang menarik untuk dikaji lebih jauh guna menemukan dasar pemikiran dan wujud penerapan dari pola penetapan sisi kiwa dan tengen yang dikenal dalam pekarangan umah dadia di Desa Sukawana ini.

Metode Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini menerapkan metode kualitatif rasionalistik yang menjelaskan gambaran objek secara faktual sesuai kondisinya di lapangan berdasarkan dasar-dasar teoretis dari beberapa literatur acuan. Ada beberapa aspek yang menjadi acuan dalam penetapan konsep permukiman tradisional seperti yang dikenal dalam berbagai literatur tersebut, seperti aspek pandangan kosmologis masyarakat, pola jalur jalan, kontur lahan eksisting, serta berbagai konsep pemaknaan lainnya. Dalam melakukan studi pengamatan terhadap tata bangunan telah didapatkan adanya konsep arah hadap bangunan, wujud tatanan bangunan, serta tatanan zonasi area ruang dalam pada bangunan. Pola-pola tata ruang ini selajutnya membentuk tata pola permukiman secara keseluruhan. Apabila dicermati berdasarkan elemen pembentuk permukiman secara nonfisik, keberadaan sistem kekerabatan, sistem pemerintah, serta sistem kepercayaan juga memunculkan konsep

pembentukan sistem sosial masyarakat yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tatanan bangunan, tata hirarkhi masa dan ruang, pembagian lahan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini diawali dengan kegiatan grand tour yang menghasilkan temuan awal dan gagasan penetapan tujuan utama penelitian ini. Objek amatan adalah bangunan umah dadia yang selanjutnya dipilah dan dipilih menjadi beberapa kasus rumah sebagai objek fokus kajian. Pemilihan kasus penelitian ditetapkan berdasarkan teknik purposif, yaitu pemilihan kasus yang berdasarkan untuk kesengajaan sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibuat dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam tahap awal penelitian ini. Kasus umah dadia terpilih berlokasi di wilayah Banjar Tanah Daha, Munduk Lampah, Banjar Sukawana, serta Banjar Desa. Keempat wilayah banjar ini merupakan area permukiman induk yang menjadi cikal bakal permukiman Desa Sukawana ini.

Gambaran Umum Desa Sukawana, Desa Sukawana

Desa Sukawana berada dalam wilayah admisitratif Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Adapun batas-batas wilayah administratif desa ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

-

a. Di sebelah utara desa berbatasan dengan wilayah Desa Subaya dan Desa Kutuh;

-

b. di sebelah timur desa berbatasan dengan wilayah Desa Siakin dan Desa Pinggan;

-

c. di sebelah barat desa berbatasan dengan wilayah Desa Daup; dan

-

d. di sebelah selatan desa berbatasan dengan wilayah Desa Kintamani.

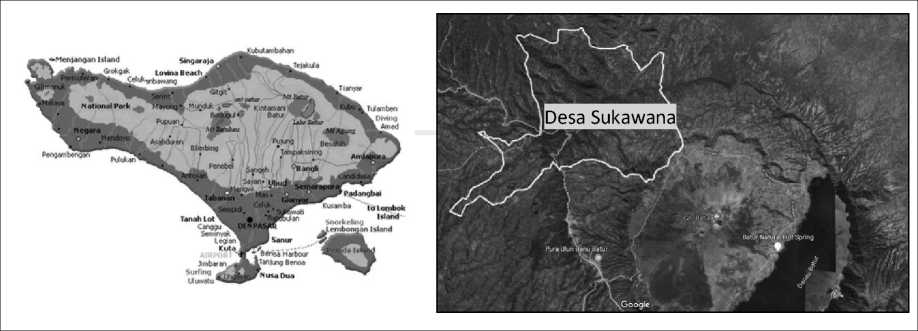

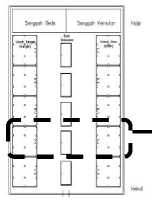

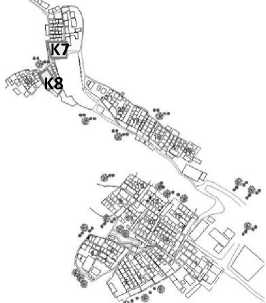

Gambar 1. Lokasi Desa Sukawana

Sumber: https://www.google.co.id/maps/place/Sukawana/2016

Lampah

1.Banjar Desa

2. Banjar Sukawana

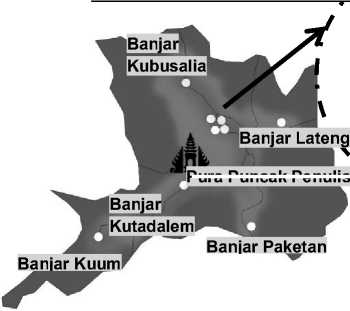

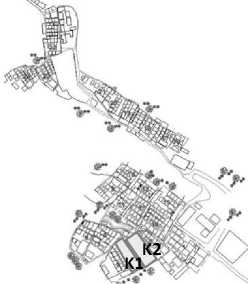

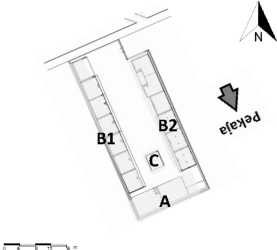

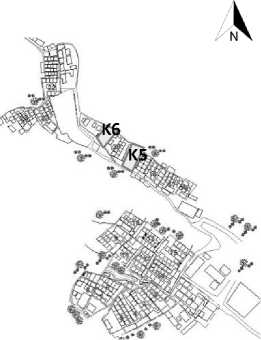

G ambar 2. Peta Desa Sukawana Sumber: Dwiantari, 2016

3. Banjar Tanah Daha

4. Banjar Munduk

Pura Puncak Penulisan^,

Gambar 3. Peta Permukiman Induk Desa Sukawana Sumber: Dwiantari, 2017

Demografi Desa

Secara adat dan keadministrasian, wilayah Desa Sukawana tersusun atas sembilan buah banjar adat (organisasi masyarakat tradisional Bali), yaitu: Banjar Kuum, Banjar Kutedalem, Banjar Paketan, Banjar Lateng, Banjar Kubusalia, Banjar Desa, Banjar Sukawana, Banjar Tanah Daha, dan Banjar Munduk Lampah.

Empat di antara kesembilan banjar adat tersebut, merupakan banjar induk yang menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Sukawana ini. Keempat banjar tersebut adalah Banjar Munduk Lampah, Banjar Tanah Daha, Banjar Sukawana, dan Banjar Desa. Banjar-banjar lain selain keempat banjar adat ini. Merupakan banjar yang terbentuk pada periode belakangan. Oleh karenanya, pola permukiman dan wujud tata ruang umah-umah dadia-nya cenderung tidak sama dan tidak menganut konsep asli seperti yang dapat dijumpai pada umah-umah dadia di empat banjar induk itu.

Pola Permukiman di Desa Sukawana

Permukiman tradisional di Desa Sukawana ini menerapkan pola permukiman yang mengelompok. Tiap-tiap umah dadia berada pada area yang relatif saling berdekatan. Dalam tata ruang umah dadia terdapat dua deret rumah yang disusun secara linier berdasarkan konsep hulu-teben yang berorientasi ke arah kaja-kelod (gunung-laut). Area permukiman Desa Sukawana mengacu pada lokasi bukit terdekat, sebagai area dataran tinggi yang dimaknai sebagai area sakral. Dataran tinggi itu yang dijadikan arah orientasi mereka, masyarakat disana menyebutnya munduk. “Dije munduke kemu arahne” artinya ‘di mana bukit [atau dataran yang tinggi berada, maka] ke sana[-lah] arah [orientasi dari umah dadia].

Bagian dataran tapak umah dadia yang lebih tinggi dimaknai sebagai area yang suci. Pada area ini lazimnya ditempatkan kompleks bangunan suci yang dinamai sanggah. Zona bangunan huniannya dikenal dengan nama bale sakaroras dan bale sakanem yang berada di daerah yang rendah dari zona sanggah atau di zona teben.

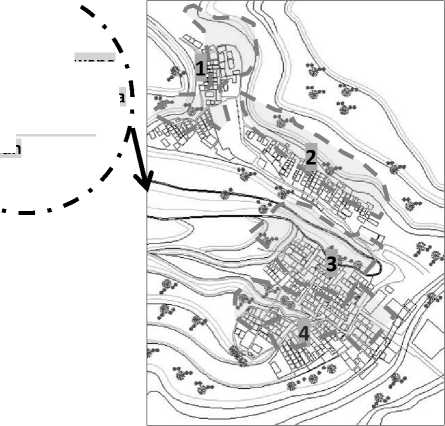

Ket:

: Arah Pekaja Umah Dadia

Gambar 4. Arah Orientasi Permukiman Desa Sukawana Sumber: Dwiantari, 2016

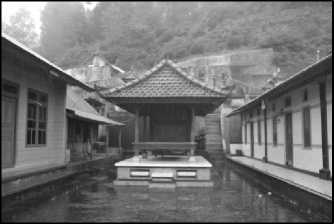

Gambaran Tata Ruang Umah Dadia pada Masa Dulu di Desa Sukawana

Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan temuan awal bahwa ada duapuluh empat buah objek umah dadia di Desa Sukawana. Dalam tapak umah dadia secara umumnya terdapat lima buah zonasi yang masing-masing dinamai sebagai: (a) zona umah utama; (b) zona umah tengah; (c) zona umah tengen; (d) zona umah kiwa; dan (e) zona umah kelod. Zona umah utama merupakan area tempat didirikannya kompleks bangunan suci untuk kegiatan ritual dan persembahyangan. Area ini terletak di bagian dataran tapak umah dadia yang tinggi. Dalam area suci dalam pekarangan rumah ini terdapat dua bangunan suci utama, yaitu bangunan sanggah kemulan dan bangunan sanggah gede. Sanggah kemulan merupakan sanggah pekurenan yang sekaligus berfungsi sebagai petunjuk tentang keberadaan anggota keluarga yang sudah menikah dalam pekarangan rumah itu. Adapun bangunan sanggah gede adalah bangunan suci untuk memuja Ida Sanghyang Widhi (Tuhan YME) berserta para leluhur keluarga.

Pada zona umah tengen (‘zona [bangunan] rumah kanan’) dan zona umah kiwa (‘zona [bangunan] rumah kiri’) merupakan area bangunan hunian bagi para penghuni rumah. Kelompok bangunan ini berlokasi di area tepi tapak pekarangan yang berwujud barisan bangunan bale sakaroras (‘bangunan balai bertiang duabelas batang’). Zona umah tengah (‘zona rumah tengah’) merupakan suatu zona yang seperti berperan sebagai sumbu aksis bagi area pekarangan rumah secara keseluruhan. Pada mulanya area ini lazimnya difungsikan sebagai lokasi bangunan bale sakanem (‘bangunan balai bertiang enam batang’), akan tetapi dalam perkembangannya, ada banyak umah dadia yang sudah menghilangkan keberadaan bangunan bale sakanem di zona ini. Bangunan bale sakanem lazimnya difungsikan sebagai bangunan untuk kegitan persiapan ritual dan upacara atau sebagai tempat meletakkan banten atau sesajen pada beberapa prosesi upacara manusa yadnya (‘upacara ritual untuk manusia’), semacam kelahiran, pernikahan, dan kematian.

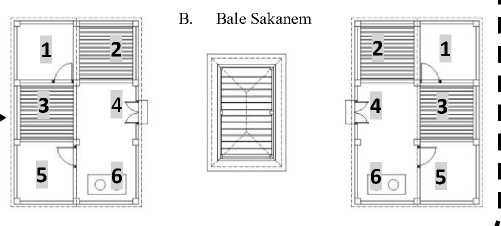

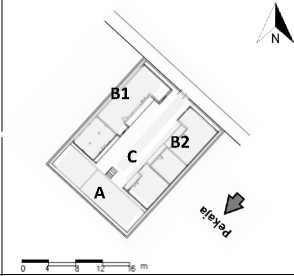

Pada bagian berikut ini diperlihatkan gambaran tata zonasi barisan umah tengen dan barisan umah tengen kiwa dalam satu unit pekarangan umah dadia yang asli.

A. Bale Sakaroras (Posisi di deret Umah Tengen)

Pekaja

A. Bale Sakaroras (Posisi di deret Umah Kiwa)

2

2

1

4

3

4

3

6

5

1

5

B. Bale Sakanem

Keterangan:

-

A. Bale Sakaroras (rumah tinggal)

-

1. Selatan Kaja (kamar suci)

-

2. Lobangan Gede

(ruang tidur orang tua)

-

3. Trojokan (kamar tidur anak)

-

4. Geladak

-

5. Selatan Kelod

(ruang menyimpan harta)

-

6. Paon (dapur)

-

B. Bale Sakanem

Gambar 5. Denah Umah Dadia di Masa Dulu Sumber: Dwiantari, 2017

Bangunan rumah tinggal disebut dengan nama Bale Sakaroras. Lazimnya bangunan ini dihuni oleh satu keluarga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan jarak antar kolom (Bali: sesaka) sekitar dua meter. Dalam satu masa bangunan Bale Sakaroras terdapat tata ruang dengan masing-masing fungsi sebagai berikut:

-

1. Selatan Kaja (area ruang suci)

Area ini merupakan kamar suci yang terletak di bagian pekaja atau bagian yang dianggap sebagai arah utara dalam bangunan bale sakaroras. Selatan kaja ini lazimnya digunakan sebagai kegiatan ritual tempat menyembah Bhatara Hyang Guru atau para leluhur keluarga. Kamar suci ini dibatasi dinding yang terbuat dari bahan papan kayu yang berpintu kayu.

-

2. Lobangan Gede (kamar tidur orang tua)

Lobangan Gede terletak di bagian utara bangunan, tepat di samping selatan kaja/kamar suci. Kedua ruang yang saling berbatasan ini memiliki strata fungsi yang berbeda. Kedua ruang juga dibatasi sekat dinding dari bahan kayu. Lobangan gede berwujud ruang tidur untuk orang tua yang bagian alasnya terbuat dari bahan kayu. Pada bagian di bawah kolongnya digunakan sebagai tempat penyimpanan kayu-kayu api sebagai bahan bakar untuk tungku masak di dapur.

-

3. Trojokan (kamar tidur anak)

Trojokan memiliki fungsi yang sama dengan Lobangan Gede. Pada ruang ini juga terdapat elemen ruang berupa bale tempat tidur (dipan) yang terbuat dari material kayu sebagai tempat tidur untuk anak-anak. Pada bagian bawah kolong dipan ini juga difungsikan sebagai tempat menyimpan kayu bakar untuk dapur. Trojokan ini terdapat di sisi selatan dan utara dipan, tersekat dengan adanya elemen dinding dari papan kayu yang diapit oleh selatan kaja dan selatan kelod. Trojokan juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai ruang untuk menerima tamu. Trojokon secara etimologi berasal dari kata ngojok atau jajakin yang berarti ‘baru datang’. Artinya, ruang Trojokan dapat dengan mudah terlihat ketika seseorang masuk ke dalam rumah.

-

4. Geladak

Geladak merupakan sebentuk ruang sirkulasi atau ruang untuk bergerak para penghuni rumah yang pada saat memasuki ruang dalam bangunan bale sakaroras. Geladak merupakan ruang pertama yang dilalui ketika seseorang memasuki rumah. Ruang ini juga dapat dipakai beberapa kegiatan temporer seperti sebagai ruang makan keluarga dengan cara menempatkan beberapa elemen meja makan dan kursi tambahan.

-

5. Selatan Kelod

Selatan kelod adalah ruang yang berada berada di area teben bangunan yang bersebelahan dengan ruang dapur atau paon. Selatan Kelod juga lazim difungsikan sebagai tempat untuk penyimpanan harta milik keluarga penghuni rumah.

-

6. Paon (dapur)

Paon terletak di bagian teben bangunan dengan dilengkapi dengan elemen tungku api dan rak-rak kayu sebagai tempat meletakkan berbagai peralatan memasak. Asap yang dihasilkan dari berbagai rangkaian kegiatan memasak di paon ini akan keluar dari celah-celah yang ada di atap dan dinding bangunan. Asap juga dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan berbagai hasil panen maupun pengeringan material-material bangunan yang ada.

Zona kelod dalam tapak pekarangan umah dadia merupakan area pekarangan yang difungsikan sebagai jalur masuk-keluar ke dan dari pekarangan umah dadia. Area ini pada masa lalunya lazim dijadikan sebagai ruang untuk kandang kuda. Hewan kuda peliharaan di Desa Sukawana pada masa lalunya lazim difungsikan sebagai sarana transportasi warga di daerah ini.

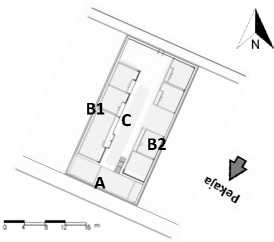

Deskripsi Kasus Penelitian

Berdasarkan gambaran tata ruang umah dadia pada masa lalu yang telah dikemukakan, selanjutnya ditetapkan objek-objek umah dadia dari empat banjar inti yang layak dijadikan sebagai kasus penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hasil komparasi, dan gambaran relasi antara objek dan topik penelitian yang diangkat, maka ditetapkan ada masing-masing dua kasus umah dadia pada masing-masing banjar inti yang ada. Berdasarkan perhitungan tersebut, akhirnya diperoleh ada delapan buah umah dadia yang selanjutnya dijadikan sebagai kasus penelitian ini.

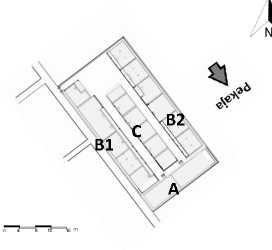

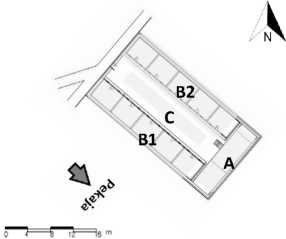

Pada bagian berikut ini dipaparkan gambaran pola kedelapan kasus umah dadia. Seluruh kasus menjadikan arah lokasi bukit (Bali: munduk) sebagai arah orientasi sakral yang disebut dalam istilah lokalnya sebagai pekaja. Arah ini cenderung searah dengan arah selatan dalam sistem mata angin umum. Arah oposisinya dikenal dengan nama kelod yang di kedelapan kasus cenderung searah dengan utara.

Tabel 1. Denah Kasus Umah Dadia dan Gambarannya

Lokasi Umah Dadia

Keterangan Kasus Umah Dadia

Gambar Rumah

Banjar Munduk Lampah

Kasus 1

Pemilik Rumah : Jro Bau Rauh

Banjar Tanah Daha

Kasus 2

Pemilik Rumah : Jro Dawan

Kasus 3

Pemilik Rumah : Wayan Seri

Kasus 4

Pemilik Rumah : Jro Lemes

Lokasi Umah Dadia

Banjar Sukawana

Keterangan Kasus Umah Dadia

Kasus 5

Pemilik Rumah : Nyoman Losin

Gambar Rumah

Banjar Desa

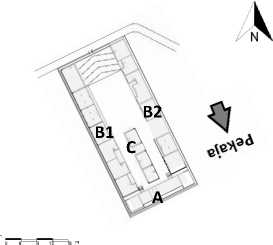

Keterangan:

A = Zona Sanggah

B1= Zona Umah Kiwa

Kasus 6

Pemilik Rumah : Mangku Sunarya

Kasus 7

Pemilik Rumah : Bpk. Suar

Kasus 8

Pemilik Rumah : Made Muda

B2 = Zona Umah Tengen C = Zona Umah Tengah

Pada kedelapan kasus umah dadia dapat dilihat terjadi kecenderungan terkait pola tata ruang rumah, bahwa:

-

1. Apabila ditinjau berdasarkan pola memanjang tapak umah dadia

Tapak memanjang umah dadia tertata dengan Konsep Hulu-teben (‘dataran tinggi-dataran rendah’). Kedelapan pekarangan kasus umah dadia terbagi atas tiga zona, yaitu zona hulu, tengah, dan teben. Semua kasus menunjukkan bahwa zona hulu pada pekarangan umah dadia merupakan area tempat dibangunnya kompleks bangunan suci milik penghuni umah dadia. Pada area tengah terdapat deretan bangunan hunian keluarga pemilik rumah. Pada zona teben atau area terendah pada pekarangan rumah terdapat ruang terbuka yang pada masa lalunya lazim difungsikan sebagai area kandang hewan peliharaan.

-

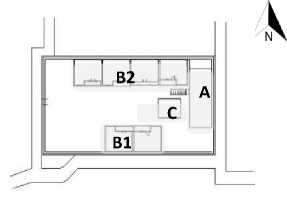

2. Apabila ditinjau berdasarkan pola melebar tapak umah dadia

Kedelapan kasus umah dadia juga menerapkan konsepsi kiwa-tengen dalam penempatan masa-masa bangunan huniannya. Bangunan bale sakaroras atau tempat hunian lainnya ditempatkan di bagian timur (kangin) dan barat (kauh) tapak. Konsepsi kiwa-tengen tersebut diterapkan dalam wujud pola penempatan masa bangunan rumah (bale sakaroras) yang berada memanjang di area sirip tapak dari area hulu ke teben. Bale sakaroras yang berfungsi sebagai rumah untuk anggota keluarga yang berada di hulu merupakan bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh keturunan awal kemudian keturunan berikutnya membangun bale sakaroras kearah teben hingga akhirnya terdapat deretan bale sakaroras kiwa-tengen. Area tengah tapak pekarangan umah dadia secara konsisten difungsikan sebagai tempat didirikannya bale sakanem sebagai bangunan balai adat itu.

-

3. Zona Tengah tapak pekarangan umah dadia

Zona tengah tapak merupakan lokasi ditempatkannya bangunan bale sakanem yang berfungsi sebagai ruang berkumpul anggota keluarga dan lokasi berbagai kegiatan upacara. Pada beberapa kasus umah dadia, keberadaan bale sakanem di tengah tapak ini telah mengalami perubahan. Pada beberapa kasus lainnya, seperti kasus 2, kasus 4 dan kasus 7, bangunan ini juga masih dipertahankan. Pada kasus umah dadia yang telah menghilangkan bangunan ini, lahan tengah dibiarkan kosong. Pada saat ada kegiatan upacara, maka keluarga penghuni rumah akan mendirikan bangunan bale sakanem secara temporer di atas lahan area tengah umah dadia.

-

4. Pola Kecenderungan Perkembangan Tata Ruang Umah Dadia di Desa Sukawana

Di antara kedelapan kasus penelitian, diperoleh temuan bahwa telah ada kecenderungan perubahan tata ruang di lapangan. Kedelapan kasus pada tata ruang umah dadia menunjukkan bahwa pada zona utamanya terdapat penambahan fungsi baru berupa adanya bale pesanekan (‘bangunan balai-balai peristirahatan’) sebagai ruang berkumpul keluarga. Pada bagian zona hunian dalam pekarangan, ditambah dengan adanya bangunan tempat tinggal lainnya dan dapur (paon). Area tapak pekarangan yang paling teben (‘area terendah’) lazim digunakan sebagai tempat dibangunnya beberapa jenis bangunan baru, seperti bale gong (bangunan balai-balai untuk gamelan), toilet, garase, warung, serta dapur (paon). Fenomena seperti ini terjadi pada kasus penelitian ke kasus 1, kasus 3, kasus 4, dan kasus 5.

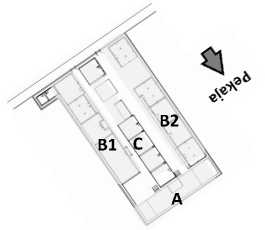

Pada bagian berikut ini diperlihatkan pola kecenderungan pola penzoningan tata ruang dalam area pekarangan umah dadia di Desa Sukawana.

Keterangan:

A = Zona Sanggah

B1 = Zona Umah Kiwa

B2 = Zona Umah Tengen C = Zona Umah Tengah D = Zona Umah Kelod

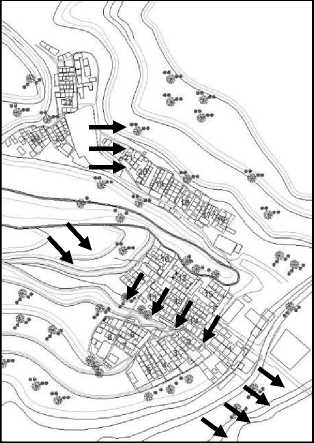

Gambar 6. Penzoningan pada denah Umah Dadia Masa Dulu Sumber: Dwiantari, 2017

Deret bale sakaroras umumnya berjumlah ganjil yaitu antara 3 atau 5 unit bangunan dalam tiap deret bale sakaroras. Jumlah genap diyakini berdampak tidak baik dan dapat membawa malapetaka bagi semua anggota keluarga penghuni pekarangan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman; tuntutan kebutuhan penghuni; serta pertambahan jumlah anggota keluarga penghuni pekarangan, menyebabkan terjadinya fenomena penambahan bangunan bale sakaroras pada tiap deret di bagian teben dengan tidak lagi menghiraukan mitos bahaya jumlah ganjil tersebut. Dengan kondisi lahan eksisting desa yang bertransis seperti di Sukawana, bagi umah dadia yang hanya memiliki lahan pekarangan yang sempit, ruang baru akan didirikan di bagian teben tapak pekarangan. Adapun bagi pelarangan umah dadia yang memiliki lahan yang cukup luas ke arah melebar tapak. Deretan bangunan bale sakaroras akan dibangun lagi di area samping deret pokok umah tengen dan umah kiwa. Fenomena penambahan deretan bale sakaroras yang baru ini dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Kasus Umah Dadia yang memiliki tambahan deret umah tengen dan umah kiwa Sumber: Dwiantari, 2017

Pembahasan

Kedua konsepsi yang diterapkan pada umah dadia di Desa Sukawana ini, yaitu konsepsi hulu-teben (‘dataran tinggi-dataran rendah’) dan konsepsi kiwa-tengen (‘kiri-kanan’) pada dasarnya adalah berlatar pada pandangan falsafah oposisi biner. Dalam falsafah oposisi biner dikenal pemahaman tentang keberadaan sepasang sifat yang saling bertolak belakang yang tersatukan sebagai suatu pasangan universal. Konsepsi oposisi biner ini banyak dikenal dalam kultur berbagai bangsa di dunia dalam berbagai nama seperti bi-polar, yin-yang, dan rwa bhineda.

Dalam tata tapak umah dadia, penerapan konsepsi hulu-teben relatif lebih mudah dipahami melalui karakter transis lahan permukiman di desa ini yang memang sudah terpola atas adanya dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran menengah untuk sebutan dataran dengan ketinggian di antara keduanya. Dalam tata tapak umah dadia di Desa Sukawana ketiganya menjadi lokasi tiga tipe bangunan dengan tiga strata sakralitasnya, yaitu kompleks bangunan suci di tapak tertinggi; bangunan rumah tinggal manusia di dataran tapak yang menengah; dan bangunan servis maupun kandang hewan pada tapak dengan strata ketinggian terendah.

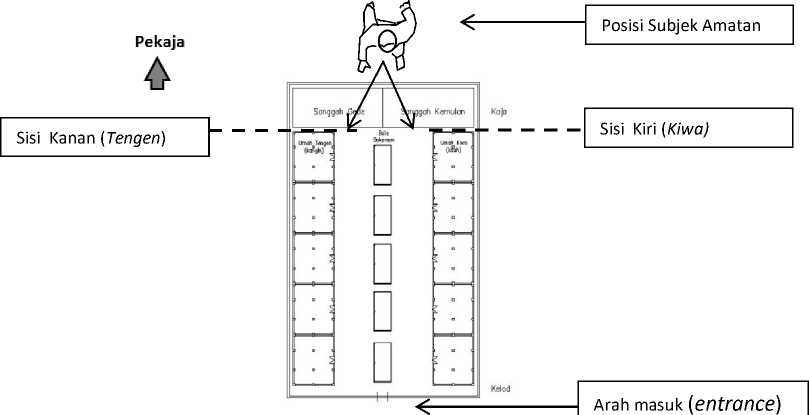

Konsepsi kiwa-tengen memuat makna yang lebih kompleks. Konsepsi ini dapat dipahami sebagai pasangan konsep sisi kiri dan sisi kanan. Hanya saja, ada dua cara berbeda dalam konteks penetapan dan cara membaca posisi sisi kiri dan kanan ini. Kedua cara itu berkaitan dengan sudut pandang pengamat dan sudut pandang subjek amatan terhadap sisi kiri-sisi kanan masing-masing yang dapat terlihat saling berposisi terbalik. Sisi kiri dari subjek amatan akan dimaknai sebagai sebagai sisi kanan oleh pengamat yang sedang berposisi berhadap-hadapan tepat di depannya. Hal sebaliknya juga dapat berlaku terhadap sisi kanan. Realita ini tentunya menjadi semacam landasan pokok bahwa dalam menetapkan dan menamakan mana sisi kiri (Bali: kiwa) dan mana sisi kanan (Bali: tengen), harus ada semacam kesepakatan umum yang harus diterapkan secara konsisten terhadap nama kedua sisi sekaligus makna kedua sisi tersebut. Di wilayah Kepulauan Nusantara, termasuk Bali, sisi kiri (kiwa) lazim dimaknai sebagai sisi yang berkonotasi negatif, rendah, kasar, dan antagonistik. Adapun sisi kanan (tengen) dimaknai sebaliknya. Pola pikir ini dapat dipahami melalui makna tangan kanan dan tangan kiri bagi orang Nusantara. Pada bagian lainnya, dalam metode pembacaannya, sisi kiri lazimnya justru disebut terlebih dahulu, sebelum oposisinya, misalnya istilah “kiri dan kanan” maupun “kiwa-tengen”.

Dalam pekarangan umah dadia di Desa Sukawana, ada dua deret rumah bale sakaroras, yaitu deret umah kiwa dan deret umah tengen. Deret umah kiwa maupun deret umah tengen merupakan sebutan dari sudut pandang pengamat terhadap deret rumah yang ada di sisi kiri dan kanan subjek amatan. Subjek amatan sendiri dalam konteks ini sesungguhnya mengacu pada sosok penghuni rumah yang berdiri membelakangi bukit (munduk) sambil menghadapkan wajahnya ke wilayah teben, ke arah posisi pengamat berada. Apabila dilihat dari sudut pandang subjek amatan, sisi kiri (kiwa) yang dibaca dari mata pengamat sesungguhnya merupakan sisi kanan (tengen) dari subjek amatan. Sisi ini tentunya dimaknai sebagai sisi yang bernilai positif, sisi yang lebih baik, atau sisi yang lebih tua dari sisi oposisinya. Konsep penamaan dan cara pembacaan ini masih secara konsisten diterapkan dalam umah dadia di Desa Sukawana hingga sekarang. Dalam posisi arah orientasi terputar

sebesar berapa derajat pun, umah dadia selalu berpatokan terhadap arah bukit (munduk) terdekat dengan posisi umah dadia. Patokan tersebut selanjutnya akan membentuk garis sumbu imajiner yang akan membagi tapak pekarangan awal atas sisi kiwa dan tengen yang akan melahirkan konsep cara membaca dan menetapkan deret umah kiwa dan deret umah tengen tersebut. Adapun cara pandang dan cara penetapan sisi kiwa dan sisi tengen dalam tapak umah dadia di Desa Sukawana, dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.

Gambar 8. Cara Pandang dalam penetapan sisi kiwa dan sisi tengen Sumber: Dwiantari, 2017

Kesimpulan

Tata tapak umah dadia di wilayah Desa Sukawana terbagi atas: (a) zona utama/suci sebagai lokasi bangunan sanggah atau tempat suci; (b) zona umah kiwa dan tengen sebagai lokasi bangunan bale sakaroras sebagai bangunan tempat tinggal; (c) zona umah tengah sebagai lokasi bangunan bale sakanem; serta (d) zona umah kelod sebagai area entrance tapak pekarangan atau area masuk tapak umah dadia. Pada masa lalunya, umah dadia lazimnya hanya terdiri dari dua tipe, yaitu umah dadia dengan deret rumah tinggal (bale sakaroras) yang berjumlah 3 buah dan deret rumah tinggal (bale sakaroras) yang berjumlah 5 buah.

Satu unit umah dadia di Desa Sukawana dihuni satu keluarga besar yang memiliki hubungan kekerabatan dalam ikatan satu darah atau satu leluhur dengan berdasarkan sistem patrilineal yaitu pola garis keturunan dari pihak pria. Pada masa sekarang lazimnya telah terjadi perubahan wujud umah dadia, yaitu berupa adanya penambahan maupun pengurangan ruang. Perubahan maupun penambahan ruang pada umah dadia ini masih tetap mempertahankan pola tata ruang seperti masa dulunya. Tata tapak umah dadia di Desa Sukawana dipengaruhi oleh konsepsi hulu-teben dan konsepsi kiwa-tengen. konsepsi hulu-teben mengatur tata tapak pekarangan agar zona hulu pekarangan tetap menjadi lokasi bangunan suci; zona tengah sebagai lokasi bangunan rumah; adapun zona teben sebagai area dibangunnya bangunan-bangunan service semacam dapur, garase, dan lain sebagainya yang tergolong ruang-ruang dengan fungsi baru.

Konsepsi kiwa-tengen menata deret rumah menjadi dua deret bale sakaroras sebagai bangunan rumah tinggal dalam satu pekarangan. Deret bangunan hunian yang kiri dinamai dengan umah kiwa (‘[deret] rumah kiri), sedangkan deret rumah di sisi kanan tapak dikenal dengan sebutan umah tengen (‘[deret] rumah kanan). Konsep penamaan seperti ini terbalik dari cara pandang pengamat yang datang dari arah gerbang pekarangan (teben). Adapun pola penetapan sisi untuk rumah ditetapkan secara konsisten dari sudut pandang pemilik rumah dalam posisi yang mengacu pada arah lokasi bukit (munduk), sambil dia menatap ke arah zona teben pekarangan.

Daftar Pustaka

Dwijendra, N. K. A. (2009). Arsitektur & Kebudayaan Bali Kuno. Denpasar: Udayana University Press

Dwijendra, N. K. A. & Manik, I W. Y. (2008). Transformasi Tipo-morfologi Hunian Tradisional di Desa Bayung Gede, Bali. Proseding Seminar Regional Jelajah Arsitektur Seri 3, 1 Juli 2008.

Geertz, H. & Geertz, C. (1975). Kinship in Bali. The University of Chicago Press.

Gelebet, I N. (1982). Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

Gelebet, I N. (2008). Arsitektur Tradisional Bali, Filsafat, Konsep, dan Terapannya. Proseding Seminar Regional Jelajah Arsitektur Seri 3, 1 Juli 2008.

Paramadhyaksa, I N. W., dkk. (2013). Konsepsi Oposisi Biner dalam Pengarcaan Pasangan Dwarapala pada Kori Agung di Bal. Forum Arkeologi, 26(2), Agustus 2013, 153-168.

Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar.

Runa, I W. (2004). Sistem Spasial Desa Pegunungan di Bali Dalam Perspektif Sosial Budaya. (Disertasi), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Runa, I W. (2008). Sejarah Arsitektur Tradisional Bali, dalam Sueca, Ngakan P. (ed). 2008. Pustaka Arsitektur Bali. Ikatan Arsitek Indonesia, Daerah Bali.

Runa, I W., dkk. (2013). Studi Perubahan Permukiman Desa Sukawana untuk Meningkatkan Kualitas Pelestarian Desa Kuno di Bali (Jurnal). Denpasar: Universitas Warmadewa

Parwata, I W. (2011). Rumah Tinggal Tradisional Bali dari Aspek Budaya dan Antropometri. Jurnal Mudra, 26(1), Januari 2011, 95-106.

114

SPACE - VOLUME 6, NO. 1, APRIL 2019

Discussion and feedback