Konservasi Arsitektur Pura Berbasis Komunitas di Pura Dasar Buana Gelgel, Klungkung

on

KONSERVASI ARSITEKTUR PURA BERBASIS KOMUNITAS DI PURA DASAR BUANA GELGEL, KLUNGKUNG

Oleh: Made Agus Adi Prabawa1, I Made Adhika2, Ida Bagus Gde

Wirawibawa3

Abstract

Pura Dasar Buana Gelgel is one of Kahyangan Jagat temples of which the shrine of Catur Dewata, located in Desa Pakraman Gelgel, Klungkung, Bali. In recent years, conservation upon some architectural elements are conducted by the management. Concerning the conservation, this study aimed at: reviewing the significant value that triggered the conservation; the applied procedure, ethics, and degree of intervention on conservation; and formulating the relevant directive of community-based temple architecture conservation model that should be implemented in Pura Dasar Buana Gelgel. This study used qualitative research method, in form of case study and descriptive-qualitative analysis. The research finding showed that the conservation was triggered by the emotional value, cultural value, and use value. Referring the conservation procedure, there were some steps that were not passed, not yet passed, and some additional steps that should be passed. Based on the aspect of conservation ethic, all the conserved temple architectural elements had an ideal conservation ethic. The conservation degree of intervention was restoration with 2 (two) kinds of job, i.e. consolidation and rehabilitation. Community-based temple architecture conservation model were formulated, namely planning and implementation of community based architectural conservation program.

Keywords: conservation, architecture, Pura Dasar Buana, community

Abstrak

Pura Dasar Buana Gelgel adalah Kahyangan Jagat linggih Ida Bhatara Catur Dewata yang terletak di Desa Pakraman Gelgel, Klungkung, Bali. Beberapa tahun belakangan ini, oleh pengelola Pura dilaksanakan upaya konservasi terhadap beberapa elemen arsitekturnya. Beranjak dari pelaksanaan konservasi itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri: nilai signifikansi yang melatarbelakangi upaya konservasi; prosedur, etika, dan tingkat intervensi yang diterapkan di dalam upaya konservasi itu; serta merumuskan arahan model konservasi arsitektur Pura berbasis komunitas yang relevan diterapkan di Pura Dasar Buana Gelgel. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus dan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya konservasi dilatarbelakangi oleh nilai emosional, nilai budaya, dan nilai kegunaan. Merujuk dari prosedur konservasi, ada tahapan yang tidak dilalui, belum dilalui, dan terdapat pula penambahan tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan aspek etika konservasi, semua elemen arsitektur Pura yang dikonservasi memperoleh etika konservasi yang ideal. Tingkat intervensi konservasi yang diterapkan adalah pemugaran dengan 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu konsolidasi dan rehabilitasi. Model konservasi arsitektur Pura berbasis komunitas yang dirumuskan, yaitu perencanaan dan implementasi program konservasi arsitektur berbasis komunitas.

Kata kunci: konservasi, arsitektur, Pura Dasar Buana, komunitas

Pendahuluan

Pura Dasar Buana Gelgel adalah Kahyangan Jagat linggih Ida Bhatara Catur Dewata yang terletak di Desa Pakraman Gelgel, Klungkung, Bali. Cikal pembangunannya dimulai sejak kedatangan Ida Bhatara Mpu Ghana ke Bali pada tahun 922 Saka atau 1000 Masehi, dan berparhyangan di Desa Gelgel. Berpindahnya pusat Kerajaan Bali dari Samprangan menuju Gelgel, lalu mengalami masa kejayaan ketika Ida Dalem Waturenggong menjadi raja, Pura Dasar Buana Gelgel dijadikan sebagai tempat ibadah pemersatu seluruh rakyat Bali (Catur Warga: Brahmana, Ksatria, Pasek, Pande). Penyatuan ini dilakukan dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti (Wirawan, 2008, pp. 23-25).

Beberapa tahun belakangan ini, komunitas pengelola Pura melaksanakan upaya konservasi terhadap beberapa elemen arsitektur di Pura Dasar Buana Gelgel. Upaya konservasi dilakukan terhadap elemen yang berupa Candi Bentar, Kori Agung, dinding pengapit Kori Agung, Pemedal Alit, dan 4 (empat) bangunan Meru. Kesadaran sikap pengelola Pura akan pentingnya melestarikan tinggalan bersejarah di Pura Dasar Buana Gelgel, ialah penyebab terjadinya fenomena ini. Terlebih dengan karakteristik Pura Dasar Buana Gelgel sebagai living monument. Namun demikian, dikhawatirkan dalam praktek upaya konservasi ini tidak memenuhi kaidah konservasi ideal. Hal ini dikarenakan hasil konservasi mempunyai cara pandang masing-masing, maupun tingkat intervensi yang berbeda-beda.

Beranjak dari pelaksanaan upaya konservasi itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri nilai signifikansi yang menjadi latar belakang upaya konservasi. Tujuan berikutnya adalah menelusuri sejauh mana prosedur, etika, dan tingkat intervensi yang diterapkan di dalam upaya konservasi itu. Sesudahnya, dirumuskan arahan model konservasi arsitektur Pura berbasis komunitas yang relevan diterapkan di Pura Dasar Buana Gelgel.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus dan analisis kualitatif-deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif didasarkan atas penelusuran data-data yang tidak berupa data-data numerik atau angka. Tujuan untuk mendapatkan penjelasan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sebab-akibat, adalah alasan dipilihnya bentuk penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan studi kearsipan. Wawancara terstruktur dengan memakai instrumen pedoman garis besar pertanyaan, ialah teknik wawancara kepada informan yang diwawancarai. Data dianalisis data secara kualitatif-deskriptif, yaitu diuraikan dan dijelaskan sifat atau karakteristik data sebenarnya. Lokasi penelitian berada di Pura Dasar Buana Gelgel, yang terletak di wilayah Desa Pakraman Gelgel, Klungkung.

Nilai Signifikansi yang Melatarbelakangi Upaya Konservasi

Langkah awal dalam upaya konservasi arsitektur ialah menelusuri nilai signifikansi obyek konservasi arsitektur. Dalam kasus ini, Feilden (2003, p. 6) menyatakan jika rumusan nilai itu terbagi menjadi 3 (tiga) nilai, yang terdiri dari: nilai emosional (emotional value); nilai budaya (cultural value); dan nilai kegunaan (use value). Ketiga nilai tersebut, mempunyai beberapa sub nilai. Pada Tabel 1, ditampilkan seluruh sub nilai di dalam nilai signifikansi.

Tabel 1. Sub Nilai pada Nilai dalam Konservasi Arsitektur

|

NILAI EMOSIONAL |

NILAI BUDAYA |

NILAI KEGUNAAN |

|

Kekaguman; Identitas; |

Dokumenter; Sejarah; Kelangkaan, Umur, dan |

Fungsional; Ekonomis; |

|

Arkeologis; Estetis dan Simbolis; Arsitektural; | ||

|

Keberlanjutan; serta |

Sosial; Pendidikan; Politik | |

|

Spiritual dan Simbolis |

Citra Perkotaan, Ekologi, dan Lansekap; Teknologi dan Keilmuan |

dan Etnis |

Sumber: Feilden, 2003

Selain mengacu kepada pendapat Feilden, ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, yang mengambil fokus aspek nilai dalam konservasi arsitektur. Beberapa penelitian tersebut dilakukan oleh Purwaningsih (2015), Pelangi (2015), Rahmadhiani (2016), serta Paramitha, Kastawan, dan Widiastuti (2017). Antara pendapat Feilden (2003, p. 6) dengan penelitian-penelitian terdahulu itu, perlu dilakukan perbandingan terhadap parameter nilai signifikansi yang digunakan. Pada Tabel 2 ditampilkan perbandingan nilai signifikansi.

Tabel 2. Perbandingan Parameter Nilai Signifikansi

|

Feilden (2003) |

Nilai Emosional Kekaguman; Identitas; Keberlanjutan; Spiritual dan Simbolis Nilai Budaya Dokumenter; Sejarah; Kelangkaan, Umur, dan Arkeologis; Estetis dan Simbolis; Arsitektural; Citra Perkotaan, Ekologi, dan Lansekap; Teknologi dan Keilmuan Nilai Kegunaan Fungsional; Ekonomis; Sosial; Pendidikan; Politik dan Etnis |

|

Purwaningsih (2015) |

Estetika; Sejarah; Ilmiah; Sosial |

|

Pelangi (2015) |

Estetika; Karakter; Kelangkaan; Peranan Sejarah; Keluarbiasaan; Memperkuat Citra Kawasan |

|

Rahmadhiani (2016) |

Estetika; Kejamakan; Kelangkaan; Peranan Sejarah; Keluarbiasaan; Memperkuat Karakter Bangunan |

|

Paramitha, dkk. (2017) |

Estetika; Sejarah; Sosial; Ilmu Pengetahuan |

Sumber: Feilden, 2003; Purwaningsih, 2015; Pelangi, 2016; Rahmadhiani, 2016, Paramitha, dkk., 2017

Berdasarkan Tabel 2, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara pendapat Feilden dengan penelitian-penelitian terdahulu. Purwaningsih dan Paramitha, dkk., rumusan nilai signifikansinya memiliki kesamaan dengan sub nilai yang dinyatakan Feilden, khususnya sub nilai yang berada pada nilai budaya dan kegunaan. Lain halnya dengan parameter nilai signifikansi yang dirumuskan oleh Pelangi dan Rahmadhiani. Umumnya, parameter nilai yang digunakan termasuk ke dalam sub nilai yang berada pada nilai budaya, kegunaan, dan nilai emosional. Akan tetapi, terdapat penambahan 1 (satu) parameter nilai yang digunakan oleh Pelangi maupun Rahmadhiani. Nilai karakter menjadi penambahan dalam penelitian Pelangi, sedangkan nilai kejamakan adalah penambahan di dalam penelitian Rahmadhiani.

Atas dasar hasil perbandingan pada Tabel 2, penelitian ini sepenuhnya merujuk pada nilai dan sub nilai yang dinyatakan oleh Feilden (2003). Akan tetapi, untuk lebih mengarahkan fokus penelitian, tidak semua sub nilai dijadikan rujukan. Pada Tabel 3 ditampilkan nilai maupun sub nilai yang dijadikan parameter rujukan di dalam penelitian ini.

Tabel 3. Perumusan Nilai dan Sub Nilai Signifikansi

|

NILAI EMOSIONAL |

NILAI BUDAYA |

NILAI KEGUNAAN |

|

Kekaguman; |

Sejarah; |

Fungsional; |

|

Identitas (Karakter); |

Kelangkaan; |

Sosial; |

|

Keberlanjutan. |

Arsitektural (Estetika). |

Politik dan Etnis. |

Sumber: Feilden, 2003

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa nilai emosional, nilai budaya, dan nilai kegunaan, adalah nilai-nilai signifikansi yang melatarbelakangi upaya konservasi arsitektur Pura di Pura Dasar Buana Gelgel. Pada Tabel 4, ditampilkan substansi nilainya.

Tabel 4. Nilai Signifikansi dalam Konservasi di Pura Dasar Buana Gelgel

|

NILAI SIGNIFIKANSI |

SUBSTANSI NILAI |

|

NILAI EMOSIONAL | |

|

Kekaguman |

Konsep penyatuan yang dicetuskan oleh Ida Dalem Sri Aji Smara Kepakisan yaitu Manunggaling Kawula Gusti, dapat menyatukan semua warga maupun sekte Agama Hindu yang ada di Bali. Penyatuan ini dilakukan di dalam satu tempat pemujaan, yakni di Pura Dasar Buana Gelgel. |

|

Identitas (Karakter) |

Keberadaan konsep penyatuan (Manunggaling Kawula Gusti), tidak serta merta menghilangkan identitas para anggota Catur Warga (Pasek, Pande, Ksatria, dan Brahmana). Masih banyak disaksikan jika para anggota Catur Warga mempersembakan bhakti ke linggih Ida Bhatara Kawitannya dahulu, disusul dengan menghaturkan bhakti kepada Ida Bhatara Dasar Buana. |

|

Keberlanjutan |

Status Kahyangan Jagat yang ditetapkan oleh Ida Dalem Sri Aji Smara Kepakisan disertai ritual, adat, maupun tradisi masih, dipertahankan hingga saat ini. Kedatangan Ida Bhatara Empu Ghana pada Soma Kliwon Kuningan (Gambar 1) juga tetap diperingati sebagai hari Pujawali Pemacekan Agung. Demikian halnya dengan ritual Ngusaba Nini (Gambar 2) tetap dilaksanakan untuk memohon kesucian bagi alam semesta beserta isinya. |

|

NILAI BUDAYA | |

|

Sejarah |

Berpindahnya pusat Kerajaan Bali dari Samprangan-Gianyar menuju Gelgel-Klungkung, menjadikan keberadaan Pura Dasar Buana sebagai tonggak bagi keberlangsungan dan perkembangan tradisi maupun agama Hindu khususnya di Bali, serta Nusantara pada umumnya. Ditolaknya utusan dari Demak yang mengajak Ida Dalem Waturenggong untuk menganut agama Islam, juga memperkuat bukti bahwa Gelgel menjadi pusat agama Hindu di Nusantara. |

|

Kelangkaan |

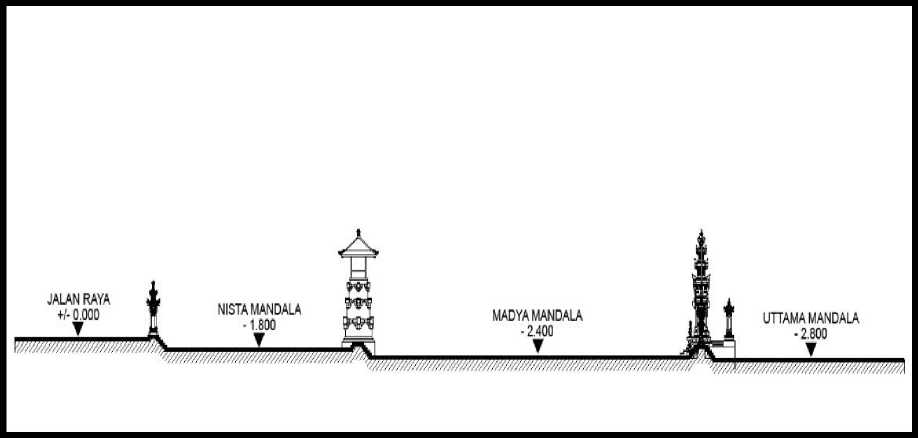

Pura Dasar Buana Gelgel adalah simbol bawah dan dasar jagat Bali. Hai ini ditandai dengan bagian intinya (Utama Mandala, tingkat kesakralan yang paling tinggi) berada pada elevasi yang terendah dan terletak di sisi Selatan (Gambar 3). Sangat sedikit Pura di Bali yang menggunakan konsep ini. |

|

Arsitektural (Estetika) |

Pura Dasar Buana Gelgel mempunyai beberapa elemen arsitektur yang berbentuk khas, seperti Candi Bentar, Kori Agung, dan Meru Tumpang 9. Candi Bentar memiliki ornamen berupa kekarangan yang berwujud kala dan pepatran pada kedua sisi lorongnya (Timur dan Barat). Satu-satunya Kori Agung di Gelgel yang memiliki 9 (sembilan) buah tumpang adalah Kori Agung di Pura Dasar Buana Gelgel. Meru Tumpang 9 memiliki kekhasan berupa konstruksi tiang kayu (saka) pada sudut dinding di bagian dalamnya. Selain itu, dinding Meru Tumpang 9 terbuat dari paras pada sisi terluarnya, dengan ketinggian dinding yang sama dengan sisi paling bawah atap, serta serta sebuah pintu yang terletak di sisi Barat. |

|

NILAI KEGUNAAN | |

|

Fungsional |

Secara fungsional, Pura Dasar Buana merupakan Kahyangan Jagat tempat berstananya Ida Bhatara Catur Dewata. Fungsi ini diartikan jika, walaupun konsep Manunggaling Kawula Gusti senantiasa digunakan pada konteksnya sebagai Kahyangan Jagat, akan tetapi identitas kawitan bagi para anggota Catur Warga tetap eksis. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemujaan kepada Ida Bhatara Kawitan para anggota Catur Warga (Gambar 4) terlebih dahulu, kemudian melakukan pemujaan kepada Ida Bhatara Dasar Buana. |

|

Sosial |

Selain mempersatukan seluruh warga, keberadaan Pura Dasar Buana Gelgel juga memperlihatkan interaksi yang terjadi antara pengelola Pura dengan masyarakat (masyarakat setempat dan masyarakat yang beragama Hindu). Eksistensinya dapat dilihat dari sistem pengelolaan Pura yang meliputi unsur Pangeling, Bendesa Pura, maupun Desa Pakraman. Keberadaan sistem ini senantiasa siap diberdayakan untuk pelaksanaan ritual dan pembangunan. |

|

Politik dan Etnis |

Terkait dengan keberadaan Pura Dasar Buana Gelgel yang dijadikan tonggak keberlanjutan perkembangan, tradisi, dan agama Hindu, tidak terlepas dari peran tokoh agama maupun kerajaan pada masa lalu. Hal ini menjadi ciri jika faktor politik dan etnis yang menjadi penentu. Keputusan Raja Ida Dalem Waturenggong yang menolak untuk diislamkan oleh utusan dari Demak, merupakan salah satu aktualisasi dari tindakan politik dan etnis. |

Gambar 1. Suasana Pemacekan Agung Sumber: Dokumentasi Prajuru, 2016

Gambar 2. Suasana Ngusaba Nini Sumber: Dokumentasi Prajuru, 2016

Gambar 3. Potongan Tapak Pura Dasar Buana Gelgel

Pelinggih Ratu Pasek

Pelinggih Ratu Pande

Pelinggih Dasar Buana

Pelinggih Padmatiga

Gambar 4. Pelinggih Ida Bhatara Catur Dewata di Pura Dasar Buana Gelgel

Prosedur Konservasi Arsitektur Pura

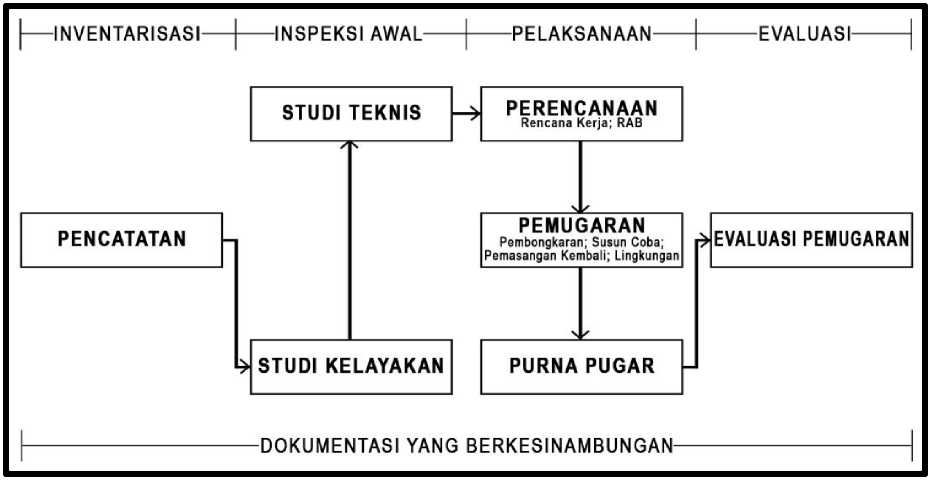

Sesudah nilai-nilai signifikansi obyek konservasi ditemukan, dilanjutkan dengan prosedur konservasi arsitektur. Mengacu pendapat yang dikemukakan oleh Feilden (2003, pp. 7-8), tahapan-tahapan dalam prosedur konservasi ini meliputi: inventarisasi; inspeksi awal; dan dokumentasi yang berkesinambungan. Lain daripada itu, pendapat Feilden dilengkapi oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ismijono (2013, p. 171) serta Munandar (2013, p. 27), yang menyatakan jika lingkup konservasi (pemugaran) terdiri dari: studi kelayakan; studi teknis; pelaksanaan (perencanaan, pemugaran, dan purna pugar); serta studi evaluasi.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Feilden (2003), Ismijono (2013), serta Munandar (2013), ditemui suatu keterkaitan yang begitu erat. Sesudah nilai signifikansi, inventarisasi menjadi tahapan berikutnya, disusul dengan inspeksi awal yang meliputi studi kelayakan dan studi teknis. Setelahnya ialah tahap pelaksanaan yang meliputi: perencanaan (rencana kerja dan RAB); pemugaran (pembongkaran, susun coba, pemasangan kembali, penataan lingkungan); dan studi purna pugar. Tahapan akhir adalah evaluasi berupa studi evaluasi. Semua tahapan ini berada pada kerangka dokumentasi yang berkesinambungan.

Gambar 5. Diagram Prosedur Konservasi Arsitektur

Sumber: Sintesis dari Feilden, 2003; Munandar, 2013; dan Ismijono, 2013

Ditampilkan di dalam Gambar 5 sebuah diagram alir keterkaitan prosedur konservasi yang dikemukakan oleh Feilden (2003), Ismijono (2013), serta Munandar (2013). Berdasarkan keterkaitan itu, diagram alir tersebut dijadikan rujukan untuk membandingkannya dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan terkait prosedur konservasi di Pura Dasar Buana.

Mengacu kepada hasil penelitian, pengelola Pura Dasar Buana Gelgel melaksanakan upaya konservasi terhadap 8 (delapan) elemen arsitektur. Kedelapan elemen tersebut, antara lain: Candi Bentar, Kori Agung, dinding pengapit Kori Agung, Pemedal Alit, serta 4 (empat) bangunan Meru. Terdapat 2 (dua) jenis klasifikasi elemen yang dikonservasi ini dari sudut pandang kecagarbudayaannya. Klasifikasi itu yaitu: elemen yang diduga cagar budaya; dan yang bukan cagar budaya. Elemen yang diduga cagar budaya ialah Candi Bentar (Gambar 6) dan Kori Agung (Gambar 7). Selebihnya adalah elemen yang bukan cagar budaya.

Gambar 6. Candi Bentar

Sumber: Dokumentasi Prabawa, 2010

Gambar 7. Kori Agung

Sumber: Dokumentasi Prabawa, 2010

Status elemen Candi Bentar sebagai elemen yang diduga cagar budaya menandakan bahwa tahapan inventarisasi telah dilalui. Pada prinsipnya, upaya konservasi lanjutan terhadapnya merupakan inisiatif dari pengelola Pura Dasar Buana Gelgel. Keputusan untuk melakukan konservasi berupa pemugaran diawali dengan paruman. Ketiadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemugaran, menjadikan pengelola Pura meminta bantuan kepada pemerintah untuk melaksanakan studi teknis dan perencanaan. Dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gianyar, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang membidangi pelestarian cagar budaya. Tahapan susulan ialah sosialisasi pemugaran, lalu dilanjutkan dengan ritual dan pelaksanaan pemugaran. Setelah kegiatan pemugaran, adalah ritual dan tahap paruman tentang pertanggungjawaban kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pengelola Pura Dasar Buana Gelgel.

Berdasarkan uraian di atas, upaya konservasi terhadap elemen Candi Bentar tidak melalui tahapan studi kelayakan. Selain itu, tahap studi purna pugar dan studi evaluasi pemugaran juga belum dilalui. Penambahan tahapan di dalam prosedur konservasi juga terjadi, seperti paruman, sosialiasi, maupun ritual, yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pemugaran. Lain kata, tahap prosedur yang dilalui pada konservasi Candi Bentar adalah: inventarisasi; paruman; studi teknis; perencanaan; sosialisasi; ritual; pemugaran; ritual; paruman.

Sejalan dengan elemen Candi Bentar, tahapan inventarisasi juga telah dilalui untuk upaya konservasi terhadap elemen Kori Agung. Hal ini dibuktikan oleh statusnya sebagai elemen yang diduga cagar budaya. Namun perbedaannya, upaya konservasi lanjutan terhadapnya adalah inisiatif dari pemerintah, melalui BPCB Gianyar atas sepengetahuan pengelola Pura Dasar Buana Gelgel. Mengawali upaya lanjutan tersebut, BPCB Gianyar melakukan studi teknis disusul dengan tahap perencanaan, kemudian menyiapkan anggaran dan pemilihan rekanan. Setelahnya adalah tahapan sosialisasi bersama dengan pengelola Pura, kemudian melaksanakan ritual dan pemugaran. Ritual juga dilaksanakan setelah pemugaran, disusul serah terima hasil pekerjaan dari BPCB Gianyar kepada pengelola Pura Dasar Buana.

Deskripsi di atas menunjukkan jika tahap studi kelayakan tidak dilakukan, serta tahap studi purna pugar dan studi evaluasi pemugaran belum dilakukan. Lain daripada itu, terdapat beberapa penambahan tahapan berupa persiapan anggaran, pemilihan rekanan, sosialisasi, ritual, maupun serah terima hasil pekerjaan. Prosedur yang dilalui dalam upaya konservasi terhadap elemen Kori Agung, meliputi: inventarisasi; studi teknis; perencanaan; penyiapan anggaran; pilih rekanan; sosialisasi; ritual; pemugaran; ritual; serta serah terima pekerjaan.

Elemen dinding pengapit Kori Agung dan Pemedal Alit adalah elemen yang bukan cagar budaya. Hal ini menandakan bahwa kedua elemen ini tidak melalui tahapan inventarisasi. Akan tetapi, atas inisiatif pengelola Pura Dasar Buana Gelgel, keduanya mendapat upaya konservasi yang serupa dengan elemen Candi Bentar maupun Kori Agung, dengan bantuan teknis dari BPCB Gianyar. Tahap awal yang dilakukan oleh pengelola Pura ialah paruman yang menyepakati untuk memohon bantuan teknis kepada pemerintah (BPCB Gianyar). Setelahnya, studi teknis dilaksanakan oleh BPCB Gianyar, disusul dengan perencanaan dan penyiapan anggaran dan tenaga kerja oleh pengelola Pura. Berikutnya adalah pelaksanaan ritual dan pemugaran. Akhir pelaksanaan prosedur adalah penyelenggaraan ritual.

Upaya konservasi terhadap elemen dinding pengapit Kori Agung dan Pemedal Alit melalui prosedur: paruman; studi teknis; perencanaan; penyiapan anggaran dan tenaga kerja; ritual; pemugaran; ritual. Hasil penelitian menunjukkan tahapan inventarisasi dan studi kelayakan tidak dilalui. Selain itu, tahapan studi purna pugar dan evaluasi pemugaran belum dilalui. Penambahan tahapan juga terjadi, antara lain: paruman; penyiapan anggaran; serta ritual.

Konservasi terhadap 4 (empat) bangunan Meru (Meru Pelinggih Ida Bhatara Ratu Pasek, Meru Palinggih Ida Bhatara Ratu Pande, Meru Pelinggih Ida Bhatara Kentel Gumi, Meru Pelinggih Ida Bhatara Dasar Bhuana) tidak melalui tahap inventarisasi. Hal ini ditandai dengan statusnya yang bukan cagar budaya. Upaya konservasi ialah dari inisiatif pengelola Pura Dasar Buana Gelgel, tanpa pendampingan dari pemerintah. Tahapan prosedur yang dilalui: paruman; penyediaan anggaran dan tenaga kerja; ritual; pemugaran; serta ritual. Konservasi terhadap elemen Meru tidak melalui tahap inventarisasi, studi kelayakan, studi teknis dan perencanaan. Tahapan studi purna pugar dan evaluasi pemugaran belum dilalui.

Secara umum mengacu pada pemaparan prosedur konservasi terhadap 8 (delapan) elemen arsitektur, ada tahapan yang tidak dilalui, belum dilalui, serta penambahan tahapan. Semua elemen arsitektur yang dikonservasi tidak melalui tahap studi kelayakan dan belum melalui

tahap studi purna pugar dan evaluasi pemugaran. Kebutuhan pengelola Pura Dasar Buana Gelgel merupakan alasan ketiadaan tahapan studi kelayakan. Lebih lanjut, kebutuhan ini disebabkan karena keinginan pengelola Pura untuk menunjukkan kepada masyarakat jika dana yang dikumpulkan melalui dana punia telah dimanfaatkan secara tepat sasaran serta sungguh-sungguh untuk menjaga kelestarian Pura Dasar Buana Gelgel. Belum dilaluinya tahap studi purna pugar serta evaluasi pemugaran disebabkan karena tahapan ini dipandang dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, setelah upaya pemugaran dilaksanakan. Oleh BPCB Gianyar yang menangani konservasi Kori Agung studi kelayakan tidak dilalui karena pemerintah ingin segera menunjukkan perhatian dan apresiasi kepada masyarakat, khususnya kepada pengelola Pura Dasar Buana Gelgel, yang telah berinisiatif melakukan upaya konservasi terhadap elemen Candi Bentar, disertai dengan pendanaan yang secara penuh bersumber dari keuangan yang dimiliki oleh pengelola Pura Dasar Buana Gelgel.

Bertambahnya tahapan prosedur meliputi: paruman; sosialisasi; ritual; pemilihan rekanan; serta penyiapan anggaran dan tenaga kerja. Keberadaan paruman dan sosialisasi bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara para pengelola Pura Dasar Buana Gelgel, pemerintah (BPCB Gianyar), dan masyarakat melalui prajuru (pimpinan) masing-masing Banjar Adat. Penyamaan persepsi ini terkait dengan tujuan pembangunan Pura yang melalui pendekatan konservasi. Lain daripada itu, di dalam paruman maupun sosialisasi, dapat diperoleh saran-saran yang terkait dengan teknis pelaksanaan konservasi arsitektur. Hal terpenting di dalam pelaksanaan paruman maupun sosialisasi ialah keberadaan konsensus (kesepakatan) dalam pengambilan keputusan untuk membangun Pura melalui konsep konservasi arsitektur. Pada kasus ini, keputusan dan kesepakatan yang diambil adalah bentuk dari arsitektur perarem. Selain paruman dan sosialisasi, keberadaan ritual bertujuan untuk memohon restu dan ijin kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar memperoleh suatu kelancaran, penyucian, dan pembersihan, baik sebelum maupun sesudah upaya konservasi arsitektur dilaksanakan.

Pendanaan konservasi terhadap Kori Agung bersumber dari pemerintah (BPCB Gianyar). Hal ini menjadikannya wajib mengikuti prosedur pemanfaatan dana yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, prosedur pemanfaatan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya. Tujuan harus diikutinya prosedur ini ialah diperolehnya efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini merupakan penyebab bertambahnya tahapan prosedur yang berupa pemilihan rekanan.

Etika Konservasi Arsitektur Pura

Terkait etika konservasi, Feilden (2003, p. 6) dan Awal, dkk. (2011, p. 22) menyatakan hal yang serupa jika ada 6 (enam) unsur standar dan kode etika konservasi. Keenam unsur itu, antara lain: dokumentasi menyeluruh (sebelum, saat, sesudah konservasi), keaslian bukti sejarah; intervensi minimum; intervensi tidak mengurangi nilai (historis, estetis, keutuhan fisik), dokumentasi material dan metode; serta berhenti ketika ragu-ragu. Namun, di dalam pernyataan Awal, dkk. (2011, pp. 20-21) dilengkapi dengan konsep otentisitas dan prinsip-prinsip teknis: otentisitas bahan; desain; tata letak; serta otentisitas teknologi pengerjaan. Tabel 5 ditampilkan rumusan etika konservasi ideal mengacu kepada kedua pendapat ahli.

Tabel 5. Perumusan Etika Konservasi

KODE ATAU STANDAR ETIKA

Dokumentasi menyeluruh: Sebelum Konservasi; Saat Proses; Sesudah Konservasi Keaslian bukti sejarah: Bahan; Desain; Tata Letak; Teknologi Pengerjaan Intervensi minimum

Intervensi tidak mengurangi nilai historis, estetis, dan keutuhan fisik Dokumentasi material dan metode

Berhenti saat ragu-ragu

Sumber: Sintesis dari Feilden, 2003; dan Awal, dkk., 2011

Kedelapan elemen arsitektur yang dikonservasi memperoleh perlakuan etika yang berbeda, setelah merujuk kepada etika konservasi yang ideal. Penerapan perlakuan etika terhadap 8 (delapan) elemen arsitektur yang dikonservasi ditampilkan secara terperinci dalam Tabel 6.

Tabel 6. Penerapan Etika dalam Konservasi Elemen Arsitektur Pura

|

OBJ |

DM |

KBS |

IM |

ITN |

DM |

RR | ||||||||

|

Sb |

Sa |

Sd |

Bh |

Ds |

TL |

TP |

Hs |

Es |

KF |

Mt |

Md | |||

|

CB |

Y |

Y |

Y |

B’ |

B |

B* |

B# |

Ks |

B |

B |

B |

T |

Y |

Y |

|

KA |

Y |

Y |

Y |

B” |

B |

B |

B# |

Ks |

B |

B |

B |

T |

Y |

Y |

|

PA |

Y |

Y |

Y |

BS |

B |

B |

B# |

Ks |

TB |

B |

B |

T |

Y |

T |

|

PKA |

Y |

Y |

Y |

BB |

B |

B |

B# |

Ks |

B |

B |

B |

T |

Y |

T |

|

ME |

T |

Y |

Y |

TB |

B |

B |

B |

Rb |

B |

B |

B |

T |

Y |

T |

Keterangan:

|

OBJ: Objek CB: Candi Bentar KA: Kori Agung PA: Pemedal Alit PKA: Pengapit Kori Agung ME: Meru (4 bangunan) |

DM: Dokumentasi Menyeluruh Sb: Sebelum Konservasi Sa: Saat Konservasi Sd: Sesudah Konservasi |

KBS: Keaslian Bukti Sejarah Bh: Bahan Ds: Desain TL: Tata Letak TP: Teknologi Pengerjaan |

|

ITN: Intervensi terhadap Nilai Hs: Historis Es: Estetis |

DM: Dokumentasi Material dan Metode Mt: Material Md: Metode |

IM: Intervensi Minimum RR: Berhenti saat Ragu-ragu |

KF: Keutuhan Fisik

-

Y: Ya.

T: Tidak.

-

B: Bertahan.

B’: Bertahan, sebagian kecil penggantian bahan lama dengan bahan baru. Bahan pengganti ornamen diukir.

B’’: Bertahan, sebagian kecil penggantian bahan lama dengan bahan baru. Bahan pengganti ornamen tidak diukir.

-

BS: Bertahan Sedikit, semua bahan bata diganti dengan bahan bata baru, yang bertahan hanya unsur ornamen berbahan paras.

-

BB: Bertahan Sebagian, bahan bata dan paras diganti sebagian.

B*: Letak astronomis bertahan, namun elevasi berubah akibat peninggian pondasi.

B#: Bertahan, namun ada penyisipan teknologi baru untuk memperkuat kondisi elemen arsitektur.

Ks: Konsolidasi, dengan penambahan unsur struktur baru berupa beton bertulang.

Rb: Rehabilitasi, berupa penanganan yang sifatnya parsial, yaitu penggantian penutup atap ijuk saja.

TB: Tidak Bertahan.

Merujuk kepada Tabel 6, secara umum penerapan etika konservasi pada elemen arsitektur Pura cenderung mengarah kepada kesesuaian terhadap etika konservasi ideal. Namun, pada aspek dokumentasi material tidak ada penandaan terhadap material pengganti. Sebabnya karena ketersediaan waktu yang sangat terbatas di dalam proses pengerjaannya. Ketiadaan dokumentasi material pada upaya konservasi Candi Bentar, Pemedal Alit, dinding pengapit Kori Agung, dan 4 (empat) bangunan Meru disebabkan karena waktu pelaksanaannya yang berdekatan dengan Pujawali Pemacekan Agung. Sedangkan upaya konservasi Kori Agung yang bersumber dari APBN, pelaksanaannya dekat dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan aspek dokumentasi menyeluruh (sebelum, saat, sesudah proses konservasi), hanya upaya konservasi terhadap Meru yang tidak dilakukan secara menyeluruh, terlebih sebelum upaya konservasi dilakukan. Pertimbangan ketiadaan dokumentasi ini sebabnya dikarenakan tingkat pekerjaan yang relatif tidak sulit, berupa penggantian atap ijuk semata. Obyek lainnya, walaupun secara umum dokumentasi dilakukan secara menyeluruh, namun memiliki produk keluaran yang berbeda-beda. Ada obyek yang produk keluarannya berupa gambar (eksisting dan rencana), serta foto. Akan tetapi, sekurang-kurangnya semua obyek (selain Meru) mempunyai dokumetasi foto sebelum, saat, serta sesudah proses konservasi.

Ragam perlakuan di dalam aspek keaslian bukti sejarah begitu bervariasi. Keberagaman ini terkait dengan aspek tingkat intervensi minimum yang meliputi konsolidasi dan rehabilitasi terhadap obyek konservasi. Dari sisi keaslian bahan, elemen Candi Bentar dan Kori Agung sebagian besar bahan lama terpakai kembali, namun yang membedakan adalah bahan yang menjadi unsur ornamen. Pada Candi Bentar bahan pengganti unsur ornamen diukir, namun tidak demikian dengan bahan pengganti unsur ornamen pada Kori Agung yang tidak diukir. Bahan bata Pemedal Alit diganti seluruhnya, hanya bahan unsur ornamen yang bertahan. Sebagian bahan dinding pengapit Kori Agung diganti, sehingga sebagian unsur bahan lama tetap bertahan. Pada 4 (empat) bangunan Meru bahan lama tidak bertahan karena semua bahan penutup ijuk diganti dengan yang bahan ijuk yang baru. Dari sudut pandang keaslian desain, semuanya bertahan. Demikian pula dengan aspek tata letak, selain Candi Bentar yang mengalami peninggian elevasi, tata letak seluruh obyek konservasi tetap bertahan. Teknologi pengerjaan Meru tetap bertahan, namun pada obyek konservasi yang lainnya, terdapat perpaduan antara teknologi lama dengan baru, seperti penggunaan beton bertulang sebagai struktur, dan penggunaan tanah liat sebagai bahan perekat bata dan urugan isian.

Semua obyek konservasi tidak kehilangan nilai historis, estetis, dan keutuhan fisik, oleh akibat keberadaan intervensi konservasi. Namun, nilai historis Pemedal Alit tidak bertahan, mengingat semua bahan bata lamanya diganti. Semua metode konservasi yang diterapkan terhadap obyek konservasi juga didokumentasikan. Namun demikian, melihat dari aspek berhenti saat ragu-ragu, hanya dilakukan terhadap obyek Candi Bentar serta Kori Agung. Hal ini dikarenakan obyek Candi Bentar dan Kori Agung merupakan obyek yang diduga cagar budaya, sehingga dalam prakteknya harus memperhatikan aspek etika dengan ketat.

Tingkat Intervensi Konservasi Arsitektur Pura

Cikal adanya tingkat intervensi konservasi, berawal dari keberadaan 2 (dua) mahzab, yaitu restorasi dan preservasi (Jukilehto, 2002, pp. 137-198). Penambahan tingkat intervensi konservasi dikembangkan Feilden (2003, pp. 8-12) menjadi 7 (tujuh), yaitu: pencegahan kerusakan secara tidak langsung; preservasi; restorasi; konsolidasi; rehabilitasi; reproduksi; dan rekonstruksi. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terdapat upaya pemugaran yang terdiri dari 4 (empat) tingkat intervensi pekerjaan. Keempat tingkat intervensi pekerjaan pemugaran tersebut, yaitu: rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Tingkat intervensi pekerjaan konservasi dipilih berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelusuran nilai signifikansi dan inspeksi awal. Dalam penelitian ini, tingkat intervensi pekerjaan pada Undang-undang Cagar Budaya adalah acuannya. Definisi masing-masing tingkat intervensi di dalam pekerjaan pemugaran ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Definisi Tingkat Intervensi Pekerjaan Pemugaran

|

PEKERJAAN |

DEFINISI |

|

Rekonstruksi |

Upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli. |

|

Konsolidasi |

Perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lanjutan. |

|

Rehabilitasi |

Upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya, kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial. |

|

Restorasi |

Serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. |

Sumber: Penjelasan Pasal 77 Ayat 1 UU 11/2010 tentang Cagar Budaya

Tingkat intervensi pekerjaan pemugaran diterapkan terhadap 8 (delapan) elemen arsitektur Pura yang dikonservasi. Kedelapan elemen arsitektur yang dimaksud ialah: Candi Bentar; Kori Agung; Pemedal Alit; dinding pengapit Kori Agung; Meru Tumpang 11; Meru Tumpang 9; Meru Tumpang 3 Ratu Pasek; dan Meru Tumpang 3 Ratu Pande. Pada Tabel 6 ditampilkan jika terdapat 2 (dua) jenis tingkat intervensi pekerjaan yang diterapkan, yaitu konsolidasi dan rehabilitasi. Konsolidasi diterapkan terhadap elemen Candi Bentar, Kori Agung, Pemedal Alit, serta dinding pengapit Kori Agung. Ciri dari pekerjaan konsolidasi adalah adanya penambahan unsur struktur baru berupa beton bertulang, dan penambahan ini tidak nampak. Bagi keempat bangunan Meru, tingkat intervensi yang diterapkan adalah rehabilitasi. Kekhasan pekerjaan rehabilitasi ialah penanganan yang bersifat parsial berupa penggantian penutup atap ijuk saja pada keempat bangunan Meru yang telah dikonservasi.

Partisipasi Komunitas dalam Konservasi Arsitektur Pura

Pernyataan yang diungkapkan oleh Widjajanti (2011, p. 18), mengukur tingkat partisipasi komunitas perlu menggunakan rumusan indikator pemberdayaan komunitas. Rumusan itu terdiri dari: modal fisik; modal manusia; modal sosial; kemampuan pelaku pemberdayaan; proses pemberdayaan; serta keberdayaan masyarakat. Mengaitkan rumusan indikator ini dengan keberadaan pengelola Pura Dasar Buana Gelgel selaku komunitas yang melakukan upaya konservasi, terdapat benang merah di antara keduanya. Selengkapnya pada Tabel 8.

Tabel 8. Rumusan Indikator Pemberdayaan di Pura Dasar Buana Gelgel

|

INDIKATOR |

PENJELASAN |

|

Modal Fisik (Physical Capital) |

Modal fisik yang dimiliki pengelola Pura Dasar Buana Gelgel adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Pura dan elemen-elemen arsitektur di dalamnya. Dalam kasus konservasi arsitektur ini, terdapat 8 (delapan) obyek elemen arsitektur yang pernah dikonservasi. Selain itu, kemampuan pendanaan yang kuat juga dimiliki oleh pengelola Pura. Terbukti, 7 (tujuh) elemen arsitektur yang dikonservasi (kecuali Kori Agung), semua dana yang diperlukan disediakan oleh pengelola. |

|

Modal Manusia (Human Capital) |

Berdasarkan data jumlah banjar adat dan krama, modal manusia yang dimiliki pengelola Pura sangat besar. Terdapat 28 (dua puluh delapan) banjar adat dan 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) Kepala Keluarga yang terlibat di dalam pengelolaan Pura Dasar Buana Gelgel. |

|

Modal Sosial (Social Capital) |

Pengikat warga Desa Pakraman Gelgel adalah awig-awig yang telah dipahami bersama. Dalam pelaksanaan sangkep atau paruman juga terlahir sebuah perarem yang dijadikan sebagai kesepakatan bersama. Proses konservasi arsitektur yang dilaksanakan di Pura Dasar Buana Gelgel, ialah hasil dari sangkep atau paruman. Lain kata, pelaksanaan konservasi arsitektur ini merujuk pada perarem. Istilah lain dari proses pengambilan keputusan/kesepakatan tersebut ialah arsitektur perarem. |

|

Kemampuan Pelaku Pemberdayaan |

Pelaku pemberdayaan dalam konteks konservasi arsitektur Pura di Pura Dasar Buana Gelgel adalah pemerintah yang diwakili oleh BPCB Gianyar. Mengacu pada aspek pengetahuan/kognitif dan keterampilan/ psikomotorik BPCB Gianyar adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelestarian cagar budaya, sehingga pengetahuan dan keterampilannya secara instansional sangat mumpuni untuk mendampingi pelaksanaan pelestarian. Dari sudut pandang aspek sikap/afektif, saat mendampingi pengelola Pura melaksanakan konservasi, tidak pernah ada penolakan dari BPCB Gianyar untuk memberikan saran atau pertimbangan dalam tugas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelestarian cagar budaya. |

|

Proses Pemberdayaan |

Proses pemberdayaan terjadi ketika pelaksanaan prosedur konservasi (inventarisasi, inspeksi awal, pelaksanaan, dan evaluasi). Berdasarkan parameter proses pemberdayaan yang meliputi: kuantitas dan kualitas keterlibatan komunitas di dalam menganalisis masalah; perencanaan program; pelaksanaan program; serta keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi, kemudian mengaitkannya dengan prosedur konservasi, terdapat variasi kuantitas maupun kualitas keterlibatan masyarakat di dalamnya. Variasi ini tergantung pada ada tidaknya keterlibatan BPCB Gianyar dalam proses serta tingkat kesulitan obyek yang dikonservasi. |

|

Keberdayaan Masyarakat |

Parameter keberdayan masyarakat, meliputi: kemampuan pengambilan keputusan; kemandirian; dan kemampuan untuk memanfaatkan usaha di masa mendatang, juga terdapat variasi. Adanya variasi keberdayaan masyarakat juga tergantung pada ada tidaknya keterlibatan BPCB Bali dalam proses serta tingkat kesulitan obyek yang dikonservasi. Namun, pengambilan keputusan, semuanya atas persetujuan pengelola Pura. |

Berdasarkan Tabel 8, nampak jika pengelola Pura Dasar Buana Gelgel memenuhi seluruh unsur indikator pemberdayaan komunitas. Terlebih, dipenuhinya indikator pemberdayaan terjadi dalam upaya konservasi arsitektur Pura yang dikelolanya. Namun, pada prakteknya tetap ada kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Kekurangan ini dapat dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas dalam proses pemberdayaan maupun di dalam aspek keberdayaan masyarakat, yang tergantung kepada BPCB Gianyar.

Perencanaan dan Implementasi Program Konservasi Arsitektur Berbasis Komunitas

Menyiasati kekurangan yang terjadi pada tingkat partisipasi komunitas saat melaksanakan upaya konservasi perlu dirumuskan perencanaan serta implementasi program. Perumusan ini berkaitan dengan konservasi arsitektur berbasis komunitas. Meminjam pernyataan yang dikemukakan oleh Sjafari (2011, p. 122), tahap perencanaan program terdiri dari: analisis situasi; identifikasi dan perumusan masalah; penentuan tujuan; penentuan cara/program. Sjafari (2011, pp. 121-122) juga menyatakan tahap implementasi program yang meliputi: input; process; output; serta outcome. Perencanaan program dipaparkan terlebih dahulu, disusul dengan pemaparan tentang implementasi konservasi arsitektur berbasis komunitas.

Sesudah mengetahui pemenuhan indikator pemberdayaan di Pura Dasar Buana Gelgel pada Tabel 8, diperoleh suatu situasi dan masalah. Situasi berupa modal fisik, modal manusia,

modal sosial, kemampuan pelaku pemberdayaan, proses pemberdayaan, dan keberdayaan masyarakat. Permasalahannya adalah kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam aspek proses pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat. Adanya permasalahan ini, oleh karena pengelola Pura masih bergantung kepada keterlibatan BPCB Gianyar di dalamnya.

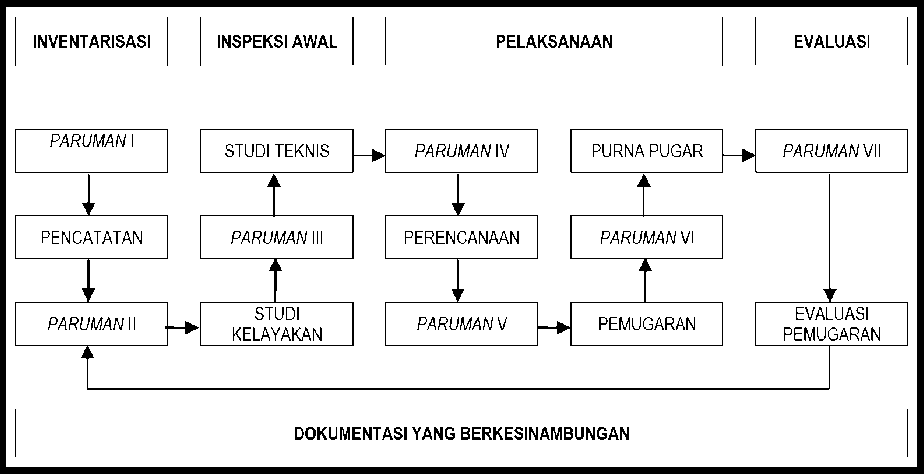

Atas dasar keberadaan situasi serta masalah (input), perencanaan program bertujuan untuk meningkatkan peran pengelola Pura Dasar Buana Gelgel di dalam pelaksanaan konservasi arsitektur Pura. Peningkatan ini dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan, diperlukan cara atau implementasi yang mengintegrasikan modal, keberdayaan, dan pendampingan pemerintah, lewat proses pemberdayaan (process), yaitu: 1. Di dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang terkait dengan konservasi arsitektur Pura, pengelola Pura perlu lebih banyak melakukan sangkep atau paruman. Pelaksanaannya sebelum tahapan inventarisasi dan diselipkan sebelum melangkah ke dalam masing-masing tahapan pada prosedur konservasi arsitektur ideal (Gambar 8);

-

2. Pengambilan keputusan di dalam sangkep atau paruman, perlu mengajak pemerintah atau ahli pelestarian yang berfungsi sebagai pendamping atau pelaku pemberdayaan, untuk dipertimbangkan saran dan arahannya yang terkait dengan tujuan pelestarian;

-

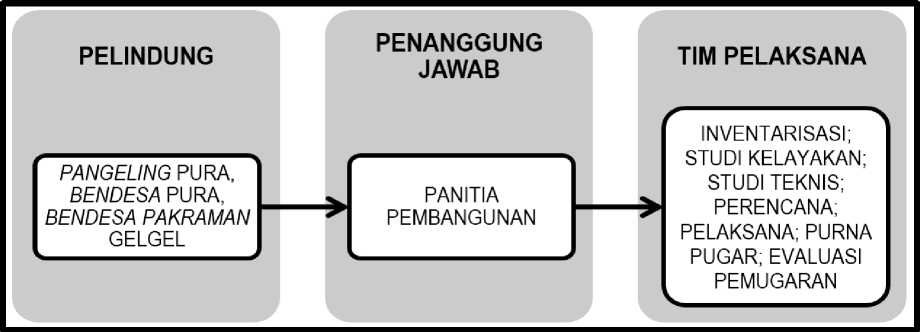

3. Pada sangkep atau paruman yang paling awal (sebelum tahapan inventarisasi), perlu dibentuk suatu struktur organisasi (Gambar 9), yang meliputi unsur: pengelola Pura (Pengeling, Bendesa Pura, dan Bendesa Pakraman); panitia pembangunan; serta tim pelaksana teknis. Khusus untuk tiap-tiap tim pelaksana teknis, jumlahnya didominasi oleh masyarakat setempat, dan wajib terdapat unsur pemerintah atau ahli pelestarian;

-

4. Selain untuk pengambilan keputusan, sangkep atau paruman juga berfungsi untuk menyamakan persepsi tujuan program dan sebagai media bagi seluruh tim pelaksana teknis untuk memaparkan hasil (output) pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Gambar 8. Rumusan Prosedur Konservasi berbasis Komunitas

Gambar 9. Rumusan Struktur Organisasi

Berdasarkan cara atau implementasi program yang merujuk pada input berupa situasi dan masalah, process berupa prosedur pada Gambar 8 maupun 9, serta output berupa keputusan (perarem) dan hasil pekerjaan tim pelaksana teknis, diharapkan cara atau implementasi ini memberikan manfaat atau outcome bagi pengelola Pura Dasar Buana Gelgel. Manfaat atau outcome itu berkaitan dengan tujuan yang berupa peningkatan kualitas dan kuantitas peran pengelola Pura pada upaya pelaksanaan konservasi arsitektur Pura yang dikelolanya, yaitu: 1. Pada setiap pelaksanaan sangkep atau paruman, pengelola Pura Dasar Buana Gelgel mampu membuat keputusan berbasis pelestarian, setelah mendapat saran dan arahan dari pemerintah atau ahli pelestarian. Selain itu, terkait fungsi sangkep atau paruman sebagai media penyamaan persepsi maupun pemaparan hasil (output) pekerjaan tim pelaksana, terdapat transfer pengetahuan dari pemerintah atau ahli pelestarian kepada pengelola Pura, sehingga pengelola Pura mampu meningkatkan kemampuannya itu. Transfer pengetahuan juga terjadi saat tim pelaksana teknis melaksanakan tugasnya;

-

2. Masyarakat yang terhimpun dalam tim pelaksana teknis, disertai pendampingan dari ahli atau pemerintah, bertugas pada setiap tahap prosedur konservasi (inventarisasi, studi kelayakan, studi teknis, perencanaan, pemugaran, studi purna pugar, dan studi evaluasi pemugaran). Harapannya, semua tim mampu merumuskan substansi tahapan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, seperti: tim inventarisasi yang menyusun justifikasi nilai signifikansi; tim studi kelayakan yang menyusun layak atau tidaknya pemugaran berdasarkan analisis data arkeologis, historis, dan teknis; tim studi teknis yang menyusun justifikasi tingkat intervensi pemugaran berdasarkan analisis data arsitektural, struktural, keterawatan, dan lingkungan; tim perencana yang menyusun tata cara pelaksanaan pemugaran, gambar rencana, dan rencana anggaran biaya; tim pemugaran yang menyusun dokumentasi pembongkaran dengan sistem registrasi, susun percobaan dan ganti bahan, perkuatan struktur, serta pemasangan kembali; tim purna pugar yang menyusun gambar as built drawing; serta tim evaluasi pemugaran yang menyusun hasil perbandingan obyek sebelum dipugar, sesudah dipugar, dan 5 (lima) tahun sesudah dipugar, disertai deskripsi kondisi teknis yang didapat saat itu;

-

3. Setelah tiap tahapan pada Gambar 8 dilalui, diharapkan pengelola Pura Dasar Buana Gelgel dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas peran, dari belum mampu menjadi mampu dan berdaya saat melakukan konservasi arsitektur di Pura yang dikelolanya.

Kesimpulan

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diperoleh beberapa hasil. Penelusuran terhadap nilai signifikansi menunjukkan hasil bahwa nilai emosional, nilai budaya, serta nilai kegunaan ialah nilai-nilai yang menjadi latar belakang upaya konservasi arsitektur Pura di Pura Dasar Buana Gelgel. Pada penerapan prosedur, ada beberapa penambahan tahapan, tahapan yang tidak dilalui, dan tahapan yang belum dilalui. Penerapan etika konservasi hasilnya berupa kecenderungan yang mengarah kepada kesesuaian etika, namun jika dirinci ada beberapa aspek etika yang tidak sesuai. Pekerjaan pemugaran, meliputi konsolidasi dan rehabilitasi, adalah tingkat intervensi yang diterapkan. Pasca ditelusuri, peran pengelola Pura dalam upaya konservasi arsitektur Pura, memenuhi rumusan indikator pemberdayaan yang terdiri dari modal fisik, modal sosial, modal manusia, kemampuan pelaku pemberdayaan, proses pemberdayaan, dan keberdayaan masyarakat. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peran pengelola Pura Dasar Buana Gelgel di dalam upaya konservasi arsitektur Pura, dirumuskan model perencanaan dan implementasi program konservasi arsitektur berbasis komunitas.

Daftar Pustaka

Awal, H. & dkk. (2011). Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur.

Feilden, B. M. (2003). Conservation of Historic Buildings. Oxford: Architectural Press.

Ismijono. (2013). Studi dan Perencanaan Pemugaran. Dalam I. M. Siregar (Ed.), Modul Pelatihan Tenaga Teknis Pemugaran Tingkat Menengah 2013 (pp. 169-187). Magelang: Balai Konservasi Borobudur.

Jukilehto, J. (2002). A History of Architectural Conservation. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Munandar, A. (2013). Metode Pemugaran Bangunan Candi Bahan Batu. Dalam I. M. Siregar (Ed.), Modul Pelatihan Tenaga Teknis Pemugaran Tingkat Menengah 2013 (pp. 24-48). Magelang: Balai Konservasi Borobudur.

Paramitha, I. A., Kastawan, I. W., & Widiastuti. (2017). Nilai Signifikansi Cagar Budaya Hotel Inna Bali Jalan Veteran Denpasar. Ruang-Space: Jurnal Lingkungan Binaan (Journal of The Built Environment), 4(2), 113-128.

Pelangi, S. U. (2015). Pelestarian Kawasan Yaroana Masigi Peninggalan Kesultanan Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Ruang-Space: Jurnal Lingkungan Binaan (Journal of The Built Environment), 2(2), 231-252.

Purwaningsih, L. H. (2015). Kajian Signifikansi Budaya (Cultural Significance) pada Permukiman Pecinan Tangerang. Dipresentasikan pada SEMINAR NASIONAL SCAN #6, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rahmadhiani, Y. (2016). Analisis Karakter Visual Arsitektural dan Penilaian Makna Kultural sebagai Pendekatan Pelestarian Bangunan Kolonial Inna Bali Hotel di Denpasar. Ruang-Space: Jurnal Lingkungan Binaan (Journal of The Built Environment), 3(1), 53-66.

Sjafari, A. (2011). Pembangunan Desa berbasis Komunitas. Dipresentasikan pada Simposium Nasional Otonomi Daerah, LAB-ANE FISIP Untirta.

Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 15-27.

Wirawan, A. (2008). Pura Dasar dan Sweca Linggarsa Pura. Klungkung: Pangeling Pura Dasar Bhuana Gelgel.

20

SPACE - VOLUME 6, NO. 1, APRIL 2019

Discussion and feedback