PERAN DESA ADAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN DI DESA JATILUWIH, BALI

on

PERAN DESA ADAT DALAM PENGENDALIAN

RUANG

SPACE

PEMANFAATAN LAHAN

DI DESA JATILUWIH, BALI

Oleh: Wahyudi Arimbawa1

Abstract

Jatiluwih has been included in Unesco's (United Nations) World Heritage List for sometime now. It has since has gone through dramatic changes in land use, from a sleepy village dominated by its paddy fields into a crowded tourist destination. The development of extensive tourist amenities has since become apparent. While this development has contributed to the local economy, investors, and government, it has raised concerns of the balance between economic development and social development as a whole. In this context the study of the potential played by the desa adat institution in controlling land utilization in Jatiluwih Village is examined. It uses a conceptual approach proposed by Chapin, Godschalk and Kaiser in 1957, in which land use control is systematically examined within a three tiered process. The first mechanism involves the identification of interests and their determining roles. The second mechanism is to recognize the rules that direct the game played by each interest; and the third is the management governing land use changes of Jatiluwih. The final objective of this study is to develop a system of land use management for this village. In order to embrace local interests, this system must incorporate the preservation of agricultural land and the tradition-based practices embedded within it, including the subak (the traditional irrigation system) and the implications it holds for change.

Keywords: desa adat; land use control; Desa Jatiluwih

Abstrak

Sejak Jatiluwih telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia dari Unesco, terjadi perubahan pemanfataan lahan secara dramatik, dari lahan tidur yang didominasi oleh persawahan menjadi suatu daerah tujuan wisata yang padat. Pembangunan fasilitas pariwisata tampak jelas dan semakin bertambah. Ketika pembangunan ini telah berkontribusi kepada ekonomi lokal, investor, dan pemerintah, kondisi ini telah mengembangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, kajian instusi dengan desa adat dalam mengontrol pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih perlu diuji. Dengan menggunakan pendekatan konsepsual Chapin, Godschalk dan Kaiser (1957), aspek pengendalian pemanfaatan lahan dikaji secara sistematis berdasarkan tiga tindakan substansial. Pertama, mengidentifikasikan berbagai kepentingan dan karakternya; Kedua, menentukan mekanisme permainan; Ketiga, manajemen yang mengatur perubahan tata guna lahan. Hasil akhir yang diperoleh adalah kesuksesan dalam manajemen pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih. Studi ini secara kontekstual didasarkan pada tantangan untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian serta sistem religi didalamnya yaitu subak. Pada kondisi yang sama, kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan industri kepariwisataan juga merupakan sisi yang penting bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Kata kunci: desa adat, pengendalian pemanfaatan lahan, Desa Jatiluwih

Pendahuluan

Konsepsi pembangunan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraannya harus didasarkan pada demokrasi dengan penekanan pada prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan (suistainability), berwawasan

1

lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Todaro (2000) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidemensional yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional maupun lokal.

Paradoknya, paradigma pembangunan selama ini cenderung mengadopsi konsep pembangunan yang bertumpu pada maksimasi pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dijadikan sebagai tujuan akhir pembangunan (ultimate goal). Mekanisme pasar dijadikan sebagai instrumen terbaik untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Faktanya, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi terdapat patologi sosial ekonomi yang kronis, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan, angka pengangguran yang tinggi, serta isu yang paling terkini adalah marginalisasi dan eksploitasi terhadap kekayaan lokal yang ada dalam sistem kemasyarakatan. Hal ini kemudian melahirkan polemik panjang, apakah eksistensi masyarakat beserta institusi lokal yang ada di dalamnya memang benar-benar diberdayakan baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan? atau hanya sekedar diper‘daya’kan dalam sistem kapitalisme liberal pusat untuk mengejar dominansi pendapatan negara beserta institusi kroninya?

Deklarasi bumi atau yang juga dikenal dengan nama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED). KTT Rio dan Konferensi Rio merupakan salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa Bangsa yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992. Deklarasi ini menjadi momentum diprioritaskannya pembangunan berkelanjutan dalam agenda PBB dan komunitas internasional yang selanjutnya ditasbihkan sebagai upaya mereduksi marginalisasi pembangunan yang terjadi beberapa dekade ini. Meski eksistensi dan efektivitasnya masih dipertanyakan, namun tentu saja harus diapresiasi sebagai tonggak awal dalam penegakan beberapa konsensus pembangunan yang bertitik berat pada keramahan ideologi terhadap dimensi keberlanjutan ekologi (ecology), pemerataan (equity), sosial-ekonomi-budaya, sosial politik dan dimensi hukum-kelembagaan.

Dalam bingkai era pemikiran baru ini, cakrawala pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Konsepsi inilah kemudian dijadikan sebagai patrun yang mendasari paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, beserta keberadaan institusi lokal di dalamnya (baca: desa adat) sebagai antitesis terhadap paradigma lama pembangunan yang bertumpu pada maksimasi pertumbuhan ekonomi.

Antitesis paradigma pembangunan pada maksimasi pertumbuhan ekonomi ini seolah gayung bersambut pada studi kasus di Desa Jatiluwih. Entitas Desa Jatiluwih sebagai desa agraris, terlegitimasi secara geografis karena letaknya di kaki Gunung Batukaru beserta atribut tradisi yang lekat dengan alam, prosesi ritual dan kepercayaan masyarakatnya. Kecerdasan ekologi masyarakat lokal tentu saja tidak bisa dipungkiri telah melahirkan tatanan ruang yang mencerminkan harmonisasi dan keseimbangan hubungan antara manusia-Tuhan-lingkungan. Subak misalnya, dianggap merupakan manifestasi dari konsep Tri Hita Karana masyarakat Bali dalam menciptakan harmonisasi keseimbangan kehidupannya baik dengan Tuhannya, sesama manusia maupun dengan lingkungan. Dalam pemaparan singkat tentang Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem subak sebagai

Manifestasi Tri Hita Karana, diuraikan bahwa subak dianggap sebagai sebuah institusi bernilai religi dan sosial yang unik; mengatur dirinya sendiri; merupakan perkumpulan para petani yang demokratis yang membagi tanggung jawabnya hanya untuk pemakaian irigasi air yang efisien untuk menanam padi. Subak memiliki dua ciri sistem yang membedakannya dengan kelembagaan lokal lainnya yaitu kesuksesan dari inovasi budaya dalam menciptakan kawasan dengan keindahan yang menakjubkan dan dasar bagi keberlanjutan ekologis. Kedua, keberhasilan dalam sistem manajemen kelembagaan demokratis yang mengatur dirinya sendiri secara independen.

Sistem subak ini secara organisasi berada dibawah kewenangan desa adat sebagai payung hukum diatasnya. Desa adat dianggap sebagai representasi kelembagaan di tingkat lokal, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta memiliki ikatan emosional-spiritual yang kental dengan komunitas adatnya. Jadi, dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan desa adat adalah desa sebagai kesatuan sistem kemasyarakatan. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa desa adat mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut Kahyangan Tiga atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut Kahyangan Desa. Batasan desa Adat dapat di temukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nomor 06 Tahun 1986 yaitu desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Dharmayuda 2001).

Desa adat sebagai satu kesatuan sistem dalam kemasyarakatan Desa Jatiluwih mempunyai struktur organisasi dengan fungsi yang berbeda-beda (wawancara dengan Kepala Desa Jatiluwih, I Nengah Wirata, bulan Oktober tahun 2012). Lebih lanjut disebutkan bahwa pembagian peran dan fungsi kelembagaan di Desa Jatiluwih kemudian diformulasikan dalam wadah organisasi lokal seperti pemerintahan Desa Jatiluwih yang berfungsi sebagai unit penyelenggara peraturan yang telah disepakati bersama. Kelembagaan ini kemudian dilengkapi oleh adanya Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai legislator dan supervisi kegiatan-kegiatan pembangunan yang diadakan oleh pemerintahan desa. Pada level ini, Badan Perwakilan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengkomunikasikan, memberikan batasan dan mengendalikan pemanfaatan lahan yang ada. Selain itu juga terdapat organisasi lokal lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pekraman, subak, banjar dan tempek (sub) subak. Sinergisitas masing-masing organisasi dalam satu kesatuan wadah desa adat ini, diupayakan bekerja sama secara kolaboratif dalam mengendalikan pemanfaatan lahan sebagai langkah antisipatif pembangunan industri kepariwisataan yang ada.

Eksistensi Desa Adat Jatiluwih merupakan cikal bakal lahirnya inovasi budaya dengan produk akhir landscape persawahan yang indah beserta sistem religi yang berjalan di dalamnya. Entry point-nya ada pada bagaimana desa adat mengatur tata kelola lingkungan serta menetapkan kaidah dan norma sebagai usaha preventif bagi keberlanjutan pemanfaatan lahan yang ada. Namun, intervensi beban perannya sebagai World Heritage Culture menjadikan Desa Jatiluwih menjadi ungkapan metaforis ada gula ada semut. Derasnya kunjungan wisatawan berbanding lurus dengan kebutuhan ruang untuk mengakomodasi perkembangan spasial yang terjadi. Beberapa fungsi

pelayanan kepariwisataan harus diwadahi dalam ruang-ruang yang secara normatif tidak boleh mengubah fungsi lahan sebagai kawasan pertanian, sosial budaya dan aktivitas lainnya yang sudah eksis di Desa Jatiluwih. Aspek pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih merupakan indikator penting dalam melestarikan sawah dan sistem yang ada di dalamnya (subak, sekehe, dll). Pertanyaannya adalah, seberapa efektifkah regulasi yang dimiliki oleh desa adat dalam mengendalikan pemanfaatan lahan yang ada? Atau sejauh mana peran desa adat sebagai garda terdepan dalam ranah pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih jika dikonfrontasikan dengan kebijakan pada tingkat pusat yang “kadang-kadang” hanya bersifat profit oriented?

Pertanyaan ini harus dijawab sebagai tantangan bagi eksistensi desa adat untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan kecakapan sumber daya manusianya untuk mempertahankan kontinuitas kultural budaya subak yang telah ada. Selain itu, dikeluarkannya seperangkat peraturan mulai dari peraturan gubernur sampai peraturan bupati merupakan payung metaforis hukum yang sifatnya abstrak. Kenyataan empiris di lapangan justru menunjukkan trend yang berbeda. Meski aspek pengendalian spasial jelas tertuang dalam rencana tata ruang yang legal, seperti peraturan blok dan zoning regulation (merinci aspek pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatannya sampai tingkat detail, superblok dan kapling). Namun faktanya, desa adat tidak mempunyai kewenangan dalam melarang pembangunan di zona atau blok yang jelas-jelas pemanfaatannya bukan untuk budidaya permukiman. Hal ini dikarenakan mekanisme perijinan pemanfaatan lahan hanya berada ditingkat pusat atau di tingkat pemerintah kabupaten yang notabene buta terhadap kewenangan prerogatif masyarakat lokal dan indigenous knowledge yang ada dalam mengendalikan tatanan spasial di teritori permukiman desanya sendiri.

Dalam konteks demikian, tulisan ini memberikan argumentasi pentingnya penguatan peran desa adat dalam pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih. Aspek pengendalian pemanfaatan lahan dikaji secara sistematis berdasarkan hasil studi dari Chapin, Godschalk dan Rudel (1957). Pendekatan konsepsual dalam penanganan masalah keruangan dan pemanfaatan lahan memiliki tiga tindakan substansial (Suartika 2010). Tujuan akhirnya adalah kesuksesan dalam manajemen penggunaan lahan di Desa Jatiluwih. Pertama, mengidentifikasikan berbagai kepentingan dan karakternya. Kedua, menentukan mekanisme permainan. Ketiga, manajemen yang mengatur perubahan tata guna lahan. Pendekatan konsepsual di atas akan diuraikan secara mendalam pada bagian pembahasan dalam artikel ini. Namun, sebelumnya akan dibahas mengenai konteks desa adat sebagai otoritas otonom kelembagaan di tingkat lokal. Pembahasan ini digunakan sebagai landasan berpikir secara kontekstual dalam memposisikan desa adat sebuah organisasi, mempunyai kewenangan dan peran penting dalam pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih.

Desa Adat sebagai Otoritas Otonom Kelembagaan pada Tingkat Lokal

Kelembagaan lokal oleh Rahardjo (2004), diartikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, merupakan wadah dan perwujudan yang lebih kongkrit dari kultur dan struktur. Hal ini berarti bahwa setiap individu yang termasuk didalamnya pasti memiliki status yang merupakan refleksi dari struktur dan peran tertentu sebagai manifestasi dari kultur. Syahyuti (2009), kemudian memberikan penekanan bahwa kelembagaan memiliki

perhatian utama kepada perilaku yang berpola dan berpusat pada sekitar tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama yang kemudian berimplikasi pada mekanisme kontrol sosial atau alat untuk menjaga keteraturan sosial dan menjadi alat untuk mencapai tujuan komunal internal masyarakatnya, dan tentunya pada tataran normatif perbaikan kualitas hidup komunitasnya.

Sementara itu, kelembagaan menurut Bobi (2002), harusnya berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama, sehingga kelembagaan konon lebih menekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action). Lebih lanjut, beberapa unsur penting dari kelembagaan dideskripsikan sebagai institusi, yang merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; norma tingkah laku yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan telah diterima untuk mencapai tujuan tertentu; pengaturan dan penegakan aturan; aturan dalam masyarakat yang memberikan wadah koordinasi dan kerjasama dengan dukungan hak dan kewajiban serta tingkah laku anggota; kode etik; kontrak; pasar;hak milik; organisasi; insentif.

Institusi lokal menurut Uphoff (2008), merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, lembaga, terutama di tingkat lokal, merupakan faktor penting dalam memobilisasi sumber daya dan mengatur penggunaannya guna mempertahankan ketersediaannya untuk jangka panjang dalam kegiatan produktif. Kedua, pemanfaatan sumber daya yang tersedia akan lebih efisien dan berkelanjutan dengan adanya pengetahuan tentang lokasi yang dapat dihasilkan dan lebih baik diintrepretasikan oleh kelembagaan lokal. Ketiga, pemantauan perubahan kondisi sumber daya bisa lebih cepat dan lebih murah dilakukan ketika masyarakat lokal terlibat; membuat perubahan adaptif dalam penggunaan sumberdaya dapat dipercepat ketika pengambilan keputusan lokal telah terlembagakan. Keempat, jika tidak ada kelembagaan lokal, apabila terjadi konflik, maka konflik tersebut harus diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi yang akan lebih lambat serta tidak akan menghasilkan penyelesaian yang tepat. Kelima, perilaku masyarakat dikondisikan oleh norma-norma dan konsensus yang berlaku, sehingga mempertahankan atau melembagakan praktek-praktek yang ramah lingkungan membutuhkan lebih dari sekedar persuasi individu. Keenam, kehadiran lembaga akan mendorong orang untuk berpandangan jangka panjang dengan menciptakan harapan dan dasar untuk kerjasama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Ketika lembaga yang sah ada, maka orang-orang akan tunduk tanpa (atau dengan sedikit) bujukan dan sanksi.

Desa adat sebagai manifestasi kelembagaan ditingkat lokal merupakan paguyuban komunitas lokal yang memiliki tata aturan lokal sendiri. Desa adat sebagai otoritas otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga. Desa adat juga dianggap mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Darmayuda 2001). Desa adat sesungguhnya sejak awal telah ditata untuk menjadi desa religius. Hal ini dapat dibuktikan dari realitas historis dimana desa adat dibentuk berdasarkan konsep-konsep Agama Hindu. Melalui model sosiologi dasar-superstruktur bersama dengan nilai-nilai, cita-cita dan simbol dari Huaco, Agama Hindu menempati posisi superstruktur bersama dengan nilai-nilai, cita-cita dan simbol ekspresif lainnya. Dari bagian ini nampak bahwa Agama Hindu merupakan payung bagi norma hukum adat (awig-awig) dan organisasi

sosial desa adat. Dengan begitu ajaran Agama Hindu akan terwujud dalam norma adat kehidupan krama desa adat.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa suatu komunitas atau organisasi tradisional di Bali dapat diidentifikasikan sebagai suatu desa adat apabila memenuhi ciri-ciri berikut. Pertama, desa adat biasanya mempunyai batas-batas geografis yang jelas, yang umumnya berupa batasan alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit dan pantai ataupun batas buatan seperti tembok penyengker. Kedua, mempunyai anggota atau krama yang jelas, dengan persyaratan tertentu dan sebagian besar krama desa adat berdomisili di wilayah desa adat bersangkutan. Ketiga, mempunyai kahyangan tiga atau kahyangan desa, atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan kahyangan tiga. Hal ini perlu ditegaskan karena banyak desa adat, dimana Pura Desa dan Pura Puseh ada dalam satu kompleks, sehingga seakan-akan hanya merupakan satu pura. bahkan ada desa adat yang ketiga pura kahyangan tiga-nya ada dalam satu kompleks. Keempat, mempunyai otonomi, baik keluar maupun ke dalam. Otonomi ke dalam berarti kebebasan atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi keluar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa adat. Kelima, mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan (prajuru adat) sendiri yang berlandaskan kepada peraturan-peraturannya sendiri (awig-awig), baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan demikian menjadi jelas kedudukan desa adat dalam pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih sebagai ujung tombak pengambilan keputusan. Desa adat diyakini memiliki hak prerogatif kelembagaan secara otonom baik keluar maupun kedalam. Otonomi ke dalam berarti kebebasan atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi keluar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi diluar desa adat. Selain itu desa adat juga mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan prajuru adat sendiri yang berlandaskan kepada peraturan-peraturannya sendiri (awig-awig), baik tertulis maupun tidak tertulis. Desa adat dipimpin oleh pengurus (prajuru) desa adat. Kepengurusan desa adat biasanya sangat bervariasi antar daerah, bahkan antar desa adat dengan fungsi dan peranan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya dengan kewenangan asli yang berdasarkan hukum adat (awig-awig) yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

Namun disadari atau tidak, doktrin strategi model pembangunan sentralistik kepemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dekade telah memarjinalkan arti dan eksitensi masyarakat lokal. Elizabeth (2008) mengistilahkan sebagai upaya pemandulan inisiatif serta menjauhkan dari sumberdaya sosial-ekonomi yang harusnya menjadi hak prerogatif mereka. Komunitas ini kemudian tidak dapat berkembang sebagai basis self propelled development (gerakan perkembangan mandiri) yang bermuara pada proses marjinalisasi sumber daya manusia pedesaan serta memunculkan kecenderungan diferensiasi sosial yang semakin akut dalam kehidupan masyarakat lokal.

Polemik esensi pembangunan kelembagaan, kemudian memunculkan artikulasi definitif lembaga sebagai perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Hal tersebut mempunyai benang merah terhadap manifestasi inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma-norma, pola kelakuan, relasi perorangan maupun kelompok, dalam bingkai penyamaan persepsi baru berkaitan dengan pengulangan pola dan tujuan yang ingin dicapai secara kolektif (Esman 1986). Selama ini, kecenderungan pembangunan kelembagaan hanya berorientasi pada economic capital

dan merupakan ide-ide kapitalisme liberal para elite yang menjadikan kelembagaan di tingkat lokal sebagai basis sumber pendapatan mereka.

Eksploitasi dan sistem sentralistik pengelolaan kelembagaan pusat yang kaya secara struktur namun miskin dari segi fungsi, semakin melegalkan eksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam ditingkat institusi lokal. Posisi tawar institusi lokal semakin terdegradasi akibat ambevalensi pengelolaan kelembagaan ditingkat lokal versus hadirnya lembaga-lembaga formal yang menjadi perpanjangan tangan pusat untuk memaksimalkan pemasukan negara/pemerintahan ditingkat kabupaten maupun provinsi atas keberlimpahan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di tingkat lokal.

Sebagai contoh, pengendalian spasial dalam konteks normatif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini menyatakan bahwa penataan ruang secara substantif merupakan akselerasi dari kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bakar (2008) menyatakan bahwa salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang adalah perijinan. Ijin yang berlaku pada sebagian besar hanya sampai pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak sampai pada izin memanfaatkan bangunan, dimana pelanggaran pemanfaatan ruang berawal. Di samping itu, izin yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi tidak mengacu kepada rujukan yang sama, yaitu rencana rinci tata ruang, sehingga sering terjadi kurang koordinasi. Untuk itu, masing-masing daerah harus memiliki rencana rinci dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa secara kelembagaan, mekanisme perijinan satu atap cukup efektif untuk menekan pelanggaran pemanfaatan ruang, karena memungkinkan terjadi koordinasi yang lebih intensif antara instansi-instansi yang terkait dalam memberikan izin. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan, ada tiga jenis pelanggaran pemanfaatan yang terjadi. Pertama, perubahan fungsi, yaitu perubahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Kedua, perubahan blok peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang. Ketiga, perubahan persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan bangunan setempat, yaitu persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan dan utilitas umum.

Pariwisata dan Patrun Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Jatiluwih: Mengidentifikasikan Berbagai Kepentingan

Chapin (1957) mengidentifikasi ada tiga kelompok yang berperan secara substansial dalam mempelajari manajemen pemanfaatan lahan. Pertama, faktor ekonomi yang berorientasi pada kepentingan pengembangan modal finansial (profit making values). Kedua, faktor pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat (public interest values). Ketiga, faktor nilai-nilai sosial yang ada (socially rooted values). Melalui pendekatan ini, penulis melihat bahwa kolaborasi ketiga aspek ini sangat relevan digunakan sebagai proses identifikasi awal berbagai kepentingan dalam pemanfaatan lahan pada studi kasus Desa Jatiluwih. Urgenitas tematik penelitian mengenai pengendalian pemanfaatan lahan merupakan turunan dari proses identifikasi ketiga kelompok ini selanjutnya.

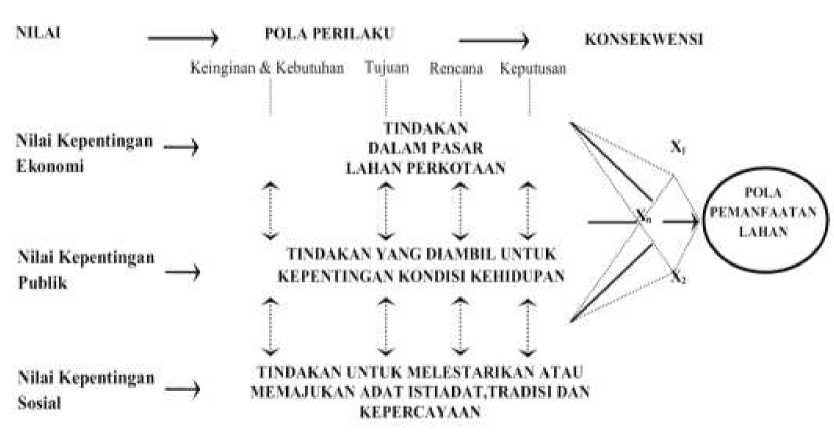

Suartika (2007) menggambarkan bahwa interkoneksi antar ketiga kepentingan dalam menentukan wujud serta pola pemanfaatan lahan, seharusnya berada pada titik keseimbangan. Efek sampingan dari pemanfaatan lahan yang memberikan kontribusi terhadap perubahan pemanfaatan lahan, dianalogikan dengan point X1, X2….,Xn. mencapai titik keseimbangan. Pada titik 1,2,,..n. merupakan konsekwensi dari perubahan yang terjadi dalam proses tersebut, lihat Gambar 1.

Gambar 1. Hubungan antara faktor-faktor penentu dalam pemanfaatan lahan Sumber: Chapin (1957:72) dalam Suartika (2010:41)

Desa Jatiluwih secara geografis berada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2011, diketahui secara demografis perkembangan jumlah penduduk di Desa Jatiluwih dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 0,011 jiwa pertahunnya. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.487 jiwa pada tahun 2010, kepadatan penduduk di Desa Jatiluwih mencapai 111 jiwa per kilometer perseginya. Komposisi pemanfaatan lahan masih didominasi oleh penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian, struktur mata pencaharian penduduknya tentu lebih banyak bergerak di sektor primer yaitu pertanian sawah. Tren alih fungsi lahan dari tahun 1999 sampai tahun 2009 menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Jatiluwih masih relatif kecil, bahkan lahan pertanian cenderung bertambah di tahun 2005

sebanyak 53 hektar akibat ekstensifikasi lahan pertanian guna mendukung pengajuan Desa Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia. Alih fungsi lahan yang nampak adalah pada fungsi lahan perkebunan di bagian utara desa yang dikembangkan menjadi areal permukiman baru dan aktivitas penunjang lainnya.

Meski secara statistik tidak diketahui jumlah pasti kunjungan wisatawan ke Desa Jatiluwih, namun proyeksi jumlah kunjungan wisatawan yang akan datang diprediksi akan semakin banyak dari sebelumnya (wawancara dengan kelian pekaseh Desa Jatiluwih Nyoman Sutama, bulan Oktober tahun 2012). Hal ini secara tidak langsung mendapatkan propaganda promosi dari statusnya kini sebagai World Culture Herritage. Berdasarkan hasil wawancara tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan yang muncul. Pertama, terdesaknya bangunan dan kawasan suci oleh berbagai sarana dan prasarana umum penunjang pariwisata yang tidak sesuai dengan konsep lokal seperti konsep Asthabhumi, Vanasri dan Tri Angga; Kedua, pola perkampungan dan pemukiman penduduk telah mengarah pada pola permukiman campuran, membaur, yang tidak lagi mencerminkan konsep tata ruang wilayah desa dan tata ruang hunian tradisional yang berfalsafahkan Tri Hita Karana, Tri Mandala maupun Tri Angga, Astha Kosala-Kosali dan Astha Bhumi; Ketiga, adanya penggunaan lahan hutan dan hutan tanaman keras menjadi tanaman palawija sehingga dapat mengurangi serapan air sehingga debit air di daerah hilir (air dalam tanah) dan mata air permukaan menjadi semakin kecil.

Trend perkembangan pariwisata di Desa Jatiluwih juga telah memunculkan isu pembangunan akomodasi kepariwisataan secara masif diteritorial ruang konservasi semisal sempadan sungai dan kawasan suci. Ungkapan ‘phobia spasial’ dalam kehidupan masyarakat lokal kemudian berimbas pada eksistensi institusi lokal yang ada dalam memberikan limitasi eksploitasi lahan untuk akomodasi kepariwisataan. Toleransi pemanfaatan ruang dan deregulasi aturan-aturan lokal menimbulkan ‘celah’ bagi ekstensifikasi alih fungsi lahan dengan ‘iming-iming’ pembangunan pariwisata oleh pihak investor. Mekanisme perijinan pembangunan lahan dan alih fungsi pemanfaatannya, ternyata masih menerapkan sistem sentralistik ke Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai prosedur legal formal. Sementara pihak lokal hanya terwakili dalam hal permintaan persetujuan dan tanda tangan yang diwakili oleh Kepala Desa Jatiluwih. Dalam konteks ini kemudian, kontradiksi kebijakan antara pihak pusat dalam memberikan ijin membangun, dengan pihak kelian pekaseh yang menyatakan teritori lahan yang akan dibangun tersebut merupakan areal lahan pertanian produktif dan jelas peruntukkan lahannya bukan untuk budidaya (baik permukiman maupun untuk akomodasi kepariwisataan), merupakan dampak dari biasnya peraturan dan jaringan koordinasi yang terputus antara pusat dan lokal.

Desa Adat sebagai Posisi Sentral Pengendalian Pemanfaatan Lahan: Mekanisme Permainan

Teori Tentang Permainan (game theory) merupakan langkah kedua dari pendekatan konsepsual Chapin, Godschalk dan Rudel (1957), yang penulis gunakan untuk menelusuri aspek pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih. Teori ini merupakan legitimasi pengakuan terhadap adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan seperti diuraikan diatas. Hasil studi dari teori ini bertujuan untuk mencapai konsensus antar kepentingan baik desa adat, pemerintah, swasta, maupun pihak

lain yang berkepentingan. Setiap kelompok kepentingan selanjutnya diikat dalam peraturan permainan (game rules) yang saling ketergantungan (Suartika 2007:74).

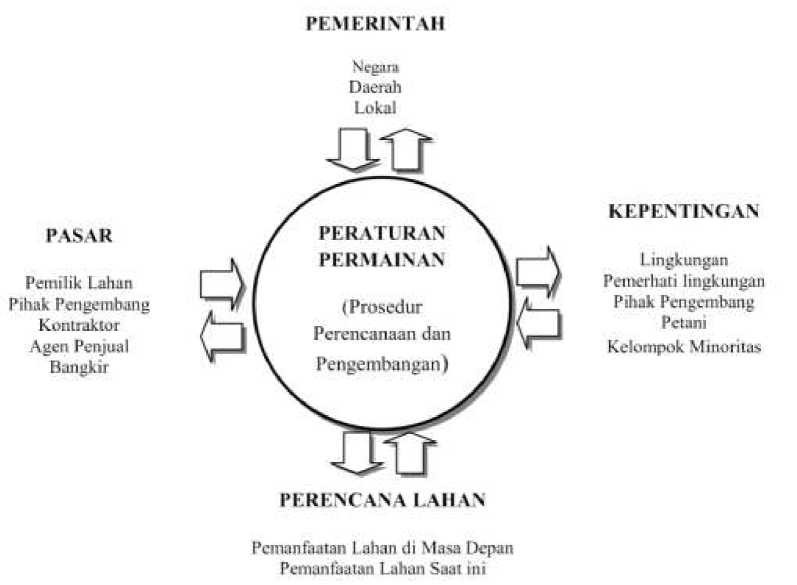

Gambar 2 menunjukkan bahwa pemerintah dianggap sebagai pengambil keputusan dan perencana sebagai penengah konflik kepentingan dengan mengacu pada regulasi yang ada. Menurut Suartika (2007:75), potensial konflik berada pada perbedaan kepentingan yang saling antagonis antara kepentingan pasar (market) dan masyarakat (public interest).

Dalam konteks pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih, penulis menggunakan pendekatan partisipatif untuk mendudukkan desa adat sebagai pengendali utama aturan permainan (game theory) yang ada. Positioning desa adat sebagai pemegang kunci aturan permainan merupakan pengakuan eksistensi lembaga lokal serta norma yang berlaku dalam mengendalikan pemanfaatan lahan yang ada. Masyarakat di tingkat lokal diakui memiliki kesadaran kritis untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka. Peran desa adat dalam mengendalikan pemanfaatan lahan menjadi kontrol sosial dan kesadaran kritis terhadap dimensi keberlanjutan lahan. Secara alamiah kemudian terbentuk paguyuban sederhana yang dilandasi oleh kesamaan teritori, kepentingan dan nilai-nilai yang dianut serta kesamaan visi dan misi dalam konteks pengendalian pemanfaatan lahan. Strategi ini kemudian dirumuskan menjadi apa yang disebuat sebagai partisipatory planning atau perencanaan partisipasi berbasis masyarakat. Asosiasi ini kemudian mengejewantah dalam nomenklatur kelembagaan lokal yang merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat (Esman and Uphoff 1982).

Gambar 2. Peraturan Permainan antar kelompok kepentingan Sumber: Kaiser, Godschalk and Chapin (1995:7)

Tjokrowinoto dalam Sundoro (2010) mengungkapkan strategi pendekatan partisipatif yang bisa diadopsi oleh desa adat di Desa Jatiluwih untuk mensukseskan aturan permainan dalam pemanfaatan lahannya. Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan baik yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pengendalian eksploitasi lahan untuk pariwisata tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. Kedua, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka secara arif. Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal. Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses social learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar. Kelima, proses pembentukan jaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

Kelima pendekatan ini, bisa diterapkan baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan baik ditingkat atas (lihat Gambar 2) maupun di tingkat lokal. Ukuran kesuksesannya adalah tersedianya mandat dan legal framework (berupa rencana strategi, perda, surat keputusan kepala daerah) untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan lahan di lapangan (Sumarto 2006:4)

Dalam konteks Desa Jatiluwih, pendekatan partisipatif ini bisa dituangkan dalam wadah lokal seperti sangkep, paruman desa, sosialisasi program, serta bentuk partisipasi kasat mata lainnya seperti pelibatan masyarakat dalam penentuan zona-zona pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk budidaya permukiman dan fasilitas akomodasi pariwisata dan penentuan zona konservasi (non terbangun), pemanfaatan ekosistem alamiah desa serta peraturan sanksi (mekanisme insentif dan disinsentif) pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih. Selain itu mekanisme perijinan satu atap yang dicanangkan oleh pemerintah harus melibatkan desa adat sebagai legislator ijin dikeluarkan atau tidak.

Manajemen Perubahan Pemanfaatan Lahan: Simpul Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan pemanfaatan lahan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi, misalnya pembangunan kawasan industri, perumahan dan fasilitas lainnya. Kebutuhan akan sistem yang mengatur dan mengkontrol perubahan tersebut adalah mutlak (Suartika 2007:76). Aspek pengendalian pemanfaatan lahan dianggap sebagai piranti manajemen pengelolaan lahan yang terhubung dengan konsensus pengaturan lahan secara normatif. Produknya tercantum secara de jure dalam peraturan daerah tentang tata ruang wilayah maupun kota, yang bertujuan untuk tercapainya konseistensi pemanfaatan lahan yang ada.

Menurut Suartika (2007), pemanfaatan lahan ditentukan maneuver-manuver oleh beragam kepentingan dalam pembangunan, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini

disebabkan karena lahan merupakan faktor produksi terbatas (kecuali reklamasi) dan secara fisik tidak bisa berpindah. Lahan juga merupakan aset ekonomis yang tidak terpengaruh oleh penurunan nilai dan harganya tidak terpengaruh faktor waktu. Lahan juga dianggap mempunyai keuntungan kompetitif yaitu memiliki nilai dan harga (Waters 2000; Kaiser, Godschalk, and Chapin 1995).

Sebagai langkah ketiga, pendekatan konsepsual Keiser, Godschalk dan Chapin (1995) tentang model manajemen tata guna lahan digunakan sebagai simpul aspek pengendalian pemanfaatan lahan setelah penulis melakukan kedua pendekatan sebelumnya. Pertama, model yang merangkul kepentingan struktur lingkungan dan politik ekonomi dalam proses pengaturan pemanfaatan lahan; Kedua, model yang merangkul konsep partisipasi dan pemecahan masalah. Dalam artikel ini, pendekatan pemberdayaan kelembagaan di desa adat digunakan sebagai solusi praktis suksesi pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih. Konsensus antar kepentingan nilai sosial, mekanisme pasar dan nilai ekologis menjadi indikator manajemen pemanfaatan lahan yang berkelanjutan (suistainable).

Pemberdayaan masyarakat dimanifestasikan dalam wadah legal berupa institusi lokal desa adat sebagai jembatan penghubung antara kebijakan di tingkat pusat dengan kebijakan lokal yang dimiliki. Selain itu, institusi lokal bisa dijadikan sebagai payung hukum ditingkat lokal melalui pengenaan sanksi-sanksi adat terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah cerdas dalam melakukan sosialisasi dan pemahaman doktrin tata cara pemanfaatan lahan yang meliputi pengenalan aktivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di lingkungan administrasi desanya. Termasuk bagaimana mekanisme perijinannya, sampai kepada produk akhir berupa rencana pemanfaatan ruang kawasannya yang terbagi dalam blok-blok peruntukkan lahan yang diperbolehkan atau tidak untuk pembangunan.

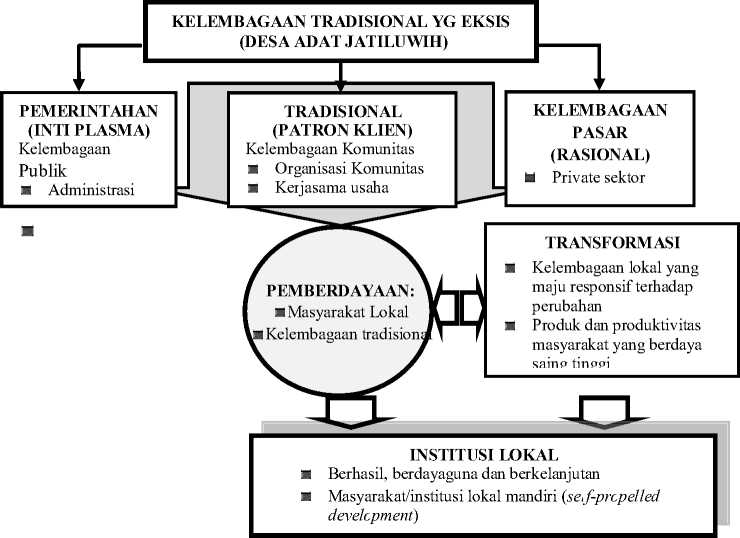

Gambar 3. Manajemen Perubahan Tata Guna Lahan Sumber: Kaiser, Godschalk and Chapin (1995:7)

Beberapa kunci pemberdayaan yang bisa diterapkan dalam bingkai manajemen pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih adalah: Pertama, adanya akses informasi seluas-luasnya yang menyangkut pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber alam, pariwisata dan spasial di Desa Jatiluwih. Kedua, perubahan sikap dari eksklusif menjadi inklusifitas dan terbukanya ruang partisipatif seluasnya kepada institusi lokal. Ketiga, akuntabilitas dan pengembangan institusi lokal yang mandiri dan lepas dari intervensi dari luar. Untuk jelasnya mengenai manajemen institusi lokal yang sudah ada di Desa Jatiluwih, lihat Tabel 1.

Elizabeth (2008) mengklasifikasikan tiga pola manajemen pemerintahan di tingkat lokal yaitu: pola pemerintah (inti-plasma), tradisional (patron-klien) dan pasar (rasional). Perubahan lingkungan eksternal menuntut perubahan operasional kelembagaan di tingkat lokal dan perlu mereformasikan diri serta bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan, yang tidak hanya dilakukan secara internal, namun juga tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut.

Tabel 1. Manajemen Institusi Lokal Desa Adat di Desa Jatiluwih

|

No. |

Nama Lembaga/Organisasi |

Fungsi |

|

1. |

Pemerintah Desa Jatiluwih |

Lembaga Dinas/Pemerintah yang terkecil, fungsinya menyelenggarakan peraturan yang telah disepakati bersama dengan Badan Perwakilan Desa. |

|

2. |

Badan Perwakilan Desa Jatiluwih |

Lembaga Dinas yang berfungsi sebagai legislator dan supervisi kegiatan-kegiatan pembangunan yang diadakan Pemerintah Desa. |

|

3. |

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatiluwih |

Lembaga Dinas yang mengupayakan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan. |

|

4. |

Desa Pakraman (Jatiluwih dan Gunung Sari) |

Lembaga Adat yang mengatur norma-norma bagi krama Desa Pakraman. Norma-norma itu merupakan refleksi dari Tri Hita Karana(Parhyangan, Pawongan, Palemahan). |

|

5. |

Subak |

Lembaga Adat yang otonom, dengan fungsinya mengelolaParhyangan, Pawongan, dan Palemahan, pada sistem irigasi pertanian. Kesepakatan antar krama diserahkan kepada Tempek (Sub) Subak. |

|

6. |

Dusun/banjar |

Lembaga Dinas dan/atau Adat, yang fungsinya sebagai wadah bagi komunitas terkecil.Di dalamnya ada kegiatan administrasi, musyawarah, dan pelestarian kesenian. |

|

7. |

Tempek (sub) subak |

Lembaga Adat yang otonom, Pengelolaan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan, pada sistem irigasi pertanian. Kesepakatan dibuat berdasarkan perarem (ataran) yang tidak tertulis |

Sumber: diadaptasi dari Perbawa (2012), dan hasil survey tahun 2012.

Selama ini diakui atau tidak penetrasi kelembagaan yang dicanangkan oleh pemerintah, mengalami ambivalensi akibat tidak dimasukkannya pendekatan kultural (baca: desa adat sebagai institusi lokal) dalam model kelembagaan formal yang ada. Sudah saatnya kini, pendekatan dalam manajemen kelembagaan direvitalisasi dengan pendekatan baru yang lebih menghargai komunalitas lokal. Revitalisasi manajemen pemanfaatan lahan di tingkat desa adat diperlukan untuk menghadapi globalisasi ekonomi, memperkuat kelembagaan dan jaringan sosial masyarakat baik dari aspek struktur atau konfigurasi jaringan yang efisien, tingkat partisipasi masyarakat dan peranan atau fungsi pembagian kerja secara organis. Dalam kerangka demikian, strategi revitalisasi manajemen perubahan pemanfaatan desa adat diajukan sebagai basis pengendalian pemanfaatan lahan di Desa Jawiluwih. Dilakukan dengan melakukan sinergisitas kinerja dan penguatan jaringan kerja antar institusi dan lembaga lokal yang ada, koordinatif, terbuka dan pro terhadap aspek pembangunan berkelanjutan di Desa Jatiluwih.

Gambar 4. Manajemen Kelembagaan di Tingkat Lokal

Sumber: Dimodifikasi dari Elizabeth (2008), dan disarikan dari berbagai literatur

Simpulan

Melalui implementasi pendekatan konsepsual penanganan masalah keruangan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hasil studi Chapin, Godschalk dan Rudel (1957), artikel ini telah menganalisis aspek pengendalian pemanfaatan lahan berdasarkan tiga tindakan substansial. Berkaitan dengan tujuan pelaksanaan studi serta hasil analisis yang dilakukan, studi ini menemukan bahwa setiap kelompok interest masing-masing mempunyai level kepentingan yang harus diakomodasi dalam manajemen pemanfaatan lahan yang saling berimbang. Pluralitas masing-masing kelompok kepentingan merupakan keniscayaan yang tidak terelakkan. Konflik dua kepentingan utama yaitu

kepentingan ekonomi dalam hal ini diwakili oleh entitas industri pariwisata versus kepentingan di masyarakat (public interest) bisa direduksi melalui nota kesepakatan bersama (mou). Konsensus bersama ini dituangkan dalam bingkai aturan permainan (game rules) yang saling mengikat. Keputusan apapun dalam setiap kelompok kepentingan, merupakan hasil persetujuan bersama antar kepentingan.

Peran desa adat kemudian menjadi sangat krusial sebagai ujung tombak pemanfaatan lahan di Desa Jatiluwih. Peran ini diposisikan sebagai sentral game rules. Mendeliveri berbagai norma, nilai dan aturan lokal sebagai sebuah filosofi keruangan dan pemanfaatan lahan yang berbasis pengetahuan lokal (local wisdom). Berbagai kelompok kepentingan kemudian diikat dalam payung hukum peraturan lokal yang sudah ada. Mekanisme perijinan baik perubahan pemanfaatan lahan, pemanfaatan serta perencanaan pemanfaatan lahan, dikompromikan bersama-sama dengan desa adat sebagai decision maker-nya. Pelanggaran terhadap peraturan ditingkat masyarakat lokal dilakukan melalui pengenaan sanksi-sanksi adat.

Daftar Pustaka

Dharmayuda, I M S (2001) Desa Adat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali Denpasar: Upada Sastra.

Elizabeth, R (2008) ‘Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan Lokal untuk Menunjang Perekonomian Rakyat di Perdesaaan’ Jurnal Socca. Vol. 8, No. 2. hal: 127-133.

Fukuyama, F (2002) Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran Yogyakarta: Penerbit Qoalam.

Rahardjo (1999) Pengantar Sosilogi Pedesaan dan Pertanian Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Setyaningrum, A (2005) ‘Social Capital’ Bahan Kuliah Sosiologi Komparatif.

Soetrisno, L (1995) Menuju Masyarakat Partisipatif Yogyakarta: Kanisus.

Sulistyaningsih (2010) ‘Kapasitas Organisasi Lokal dalam Sertifikasi Hutan di Kabupaten Gunung Kidul’ Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 1, No. 1. hal: 57-72.

Suartika, G A M (2007) ‘Perencanaan dan Pembangunan Keruangan: Perwujudan dan Komunikasi Antar Kepentingan dalam Pemanfaatan Lahan’ Jurnal Permukiman Natah Vol. 5, No. 2. hal. 62-108.

------------------- (2010) Morphing Bali: the State, Planning, and Culture Germany: Lambert Academic Publishing.

Sudiarta, M (2012) Konsep dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Untuk Kemandirian Lokal dalam <http://anvinaayunita.blogspot.com/2012/03/ konsep-strategi-pengembangan.html> diakses 12 Desember 2012.

Sundoro, Hedrianto. 2010. “Membangun Institusi Lokal Sebagai Mitra”, dalam

<http://hendriantosundoro.blogspot.com/2010/04/membangun-institusi-local-sebagai-mitra.html> diakses 12 Desember 2012.

Syahyuti (2009) “Tinjauan Sosiologis terhadap Konsep Kelembagaan dan Upaya Membangun Rumusan yang Lebih Operasional” dalam

<http://kelembagaandas.wordpress.com/pengertian-kelembagaan/syahyuti/> diakses 12 Desember 2012.

Todaro, M P (2000) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Uphoff, N (1986) Local Institutions Development; An analytical Sourcebook with Case Kumarian Press

World Bank (2005) “Social Capital”, dalam

<http://www. worldbank.org/poverty/scapital/index.html>, diakses 12 Desember 2012.

254

SPACE - VOLUME 3, NO. 3, OCTOBER 2016

Discussion and feedback