PERLUASAN TERITORI RUMAH DI PERUMAHAN RELOKASI NELAYAN KECAMATAN AMPENAN

on

PERLUASAN TERITORI RUMAH

RUANG

SPACE

DI PERUMAHAN RELOKASI NELAYAN

KECAMATAN AMPENAN

Oleh: Tjok Istri Widyani Utami Dewi1, I Nyoman Widya

Paramadhyaksa2, dan Ngakan Putu Sueca3

Abstract

This is a study of new settlements that accommodate communities which have been relocated due to natural disasters. Case studies are carried out in the fishing communities of Ampenan and Tanjung Karang coasts of Lombok which were hit by tidal wave disasters in 1997. In order to house the affected communities, the government of Mataram City developed housing units which have since been gradually adapted by dwellers to meet their needs for extra space. These forms of adaptation include: (1) introduction of new functions; (2) the use of public spaces for private purposes; (3) the inclusion of space outside domestic territory for personal use; (4) development of additional fencing; and (5) an expansion of house floor areas. These also in turn bring about change in the occupational profile of inhabitants. The main aim of this study is to identify factors underlining the aforementioned conditions. It implements qualitative research methods derived from the paradigm of phenomenology. Data collection was centralized at Kampong Gatep - a settlement of Ampenan Coast -, where 19 housing units to be studied are located. These 19 family homes exist among the total of 56 relocated family groups. Since each unit is limited in scale, its occupants began their spatial expansion by containing their belongings within their spatial allocation. This gradually expanded as their needs changed. The final findings shows that the dominant factors behind such spatial expansion include: (1) inhabitants' past habit to use space outside domestic sphere; (2) increasing demands for space due to changes in lifestyle; (3) limited space provided by local government for each unit; (4) space available outside housing unit; and (5) locally derived consensus in regard to non-domestic space utilization.

Keywords: territoriality, relocated settlement, fishing community, Ampenan

Abstrak

Pemerintah Daerah Kota Mataram memberi bantuan berupa perumahan relokasi kepada nelayan korban bencana gelombang pasang yang terjadi di sepanjang pantai Ampenan dan Tanjung Karang yang telah terjadi sejak tahun 1997. Pascarelokasi, banyak fenomena terkait teritori yang terjadi di perumahan relokasi berupa: (1) penambahan fungsi bangunan; (2) pemanfaatan ruang publik untuk keperluan pribadi; (3) pemanfaatan lahan sisa; (4) penambahan pagar rumah; (5) penambahan luas lantai; dan (6) perubahan profesi kepala keluarga. Mencermati gambaran fenomena tersebut, muncullah gagasan untuk memfokuskan arah penelitian kearah teritorialitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perluasan area teritori. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ampenan, tepatnya di perkampungan Gatep. Jumlah masyarakat nelayan pesisir Pantai yang telah direlokasi pada tahap pertama adalah 56 kepala keluarga. Kasus dipilih menggunakan teknik purposive (bertujuan), yaitu dengan

1

2

3

memilih 19 kasus yang memiliki karakter kuat sesuai dengan fenomena yang terjadi. Fenomena-fenomena yang terkait perluasan area teritori bermula dari terbatasnya fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah di perumahan relokasi. Terbatasnya ruang menyebabkan penghuni mulai melakukan invasi dengan meletakkan property pribadi di lahan-lahan sisa yang tersedia. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dominan yang menjadi latar belakang adanya perluasan area teritori, antara lain: (1) masa lalu; (2) tuntutan kebutuhan ruang; (3) keterbatasan lahan; (4) adanya lahan sisa; dan (5) konsensus penggunaan lahan.

Kata kunci: teritorialitas, perumahan relokasi, nelayan, Ampenan.

Pendahuluan

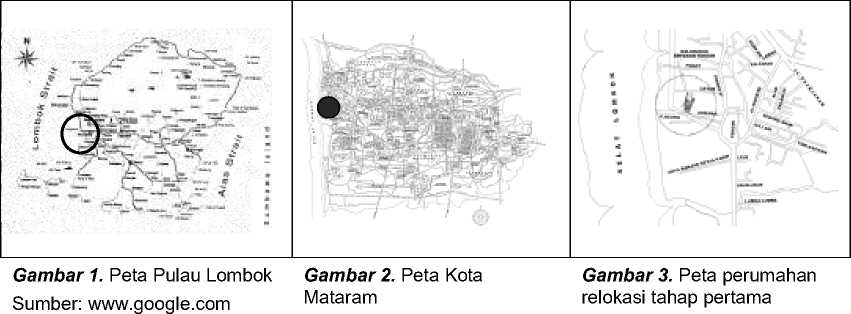

Kawasan pesisir Kota Mataram terletak di bagian Barat wilayah Kota Mataram yang membentang dari Utara ke Selatan sepanjang ± 9 km dan melalui Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. Pesisir pantai barat Kota Mataram merupakan kawasan pesisir yang rawan gelombang pasang. Bencana alam berupa gelombang pasang telah terjadi sejak 1997 di sepanjang pantai Ampenan dan Tanjung Karang. Tercatat pada tanggal 9 Februari 2006 terjadi gelombang pasang air laut setinggi kurang lebih tiga meter. Gelombang pasang tersebut membawa material pasir dan menimbun perumahan penduduk hingga mengakibatkan kerusakan pada 70 rumah penduduk dan 14 buah perahu di tepi pantai Ampenan. Pada tahun 2013 bencana gelombang pasang kembali terjadi di pesisir pantai Ampenan dan Tanjung Karang. Hal tersebut mengakibatkan puluhan warga pesisir harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah berupaya memberikan bantuan berupa relokasi perumahan nelayan ke tempat yang lebih aman dan layak untuk dihuni. Upaya relokasi dilakukan dalam tiga tahap, upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi korban gelombang pasang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Tahap pertama dilaksanakan di kecamatan Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan pada tahun 2007. Pemindahan masyarakat nelayan pada tahap pertama yaitu 56 kepala keluarga. Tahap kedua dan ketiga dilaksanakan di kecamatan Sekarbela, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karang. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 2013. Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulanggan bencana alam dinilai cukup sigap. Pada bulan Februari 2006 kesigapan pemerintah dibuktikan dengan pendataan awal kepada masyarakat pesisir dengan tingkat kerusakan yang paling parah hingga tinggat kerusakan minimal. Setelah dilakukan pendataan pada bulan Pebruari 2006, pemerintah kemudian memilih lokasi pembebasan lahan yang terdekat dengan pantai. Pemilihan lokasi ini didasari oleh mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan.

Lokasi penelitian akan difokuskan pada lokasi relokasi tahap pertama karena fenomena terkait teritorialitas lebih banyak terjadi dan penghuni sudah lebih lama mengenal lingkungan yang ditempati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan umum untuk menentukan fokus (batasan masalah). Fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perluasan area teritori. Objek penelitian ini adalah masing-masing rumah di lokasi penelitian. Dari penjelajahan umum ini, peneliti memperoleh gambaran umum. Dalam hal ini, gambaran umum penelitian yang diperoleh adalah konteks studi dari penelitian yang akan dilakukan yaitu

terkaitnya perilaku manusia yang berdampak terhadap teritorialitas di lokasi relokasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah mengunjungi lokasi relokasi untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perumahan relokasi nelayan. Langkah selanjutnya adalah berusaha mencatat kegiatan apa saja yang terjadi dan mewawancarai beberapa narasumber, serta mencatat hasil wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian. Daftar pertanyaan yang diajukan masih bersifat tentatif. Pertanyaan tersebut masih dapat berkembang lebih lanjut di lapangan. Hasil yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perluasan area teritori di lokasi penelitian.

Pemilihan kasus menggunakan teknik purposive. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih kasus dengan melihat intensitas perubahan yang terjadi pada masing-masing kasus. Semakin tinggi perubahan yang terjadi, maka kasus tersebut yang menjadi prioritas utama. Penomoran kasus ditentukan sesuai dengan nomor masing-masing rumah. Kriteria pemilihan kasus, antara lain: (1) penambahan luas lantai; (2) rumah dengan elemen pembatas berupa pagar; (3) pemanfaatkan lahan publik untuk keperluan pribadi; dan (4) pemanfaatan lahan “kosong” sisa untuk keperluan pribadi. Pemilihan informan juga menggunakan teknik purposive. Kriteria pemilihan informan dilihat dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki terkait lokasi penelitian. Informan yang dipilih adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Kepala bagian perumahan, Sekretaris Kepala Dinas Cipta Karya, pemuka masyarakat (Lurah, RT, Kepala Lingkungan), nelayan pesisir yang menjadi “tetua” di lokasi relokasi dan ketua organisasi masyarakat.

Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan, Kampung Gatep yang terletak di jalan Arwana. Jumlah rumah yang disediakan pemerintah pada komplek perumahan relokasi ini berjumlah 56 rumah. Jumlah kepala keluarga yang telah direlokasi berjumlah 56 kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arsa selaku pegawai Bina Marga Kota Mataram, luas area lokasi satu adalah 72 are, lebar jalan di lokasi relokasi ini adalah tiga meter dan dilengkapi dengan saluran drainase. Saluran drainase di lokasi satu terbentuk secara mandiri, sesuai dengan usulan warga setempat.

Sumber: Dinas Pekerjaan Sumber: Dinas Pekerjaan

Umum 2014 Umum 2014

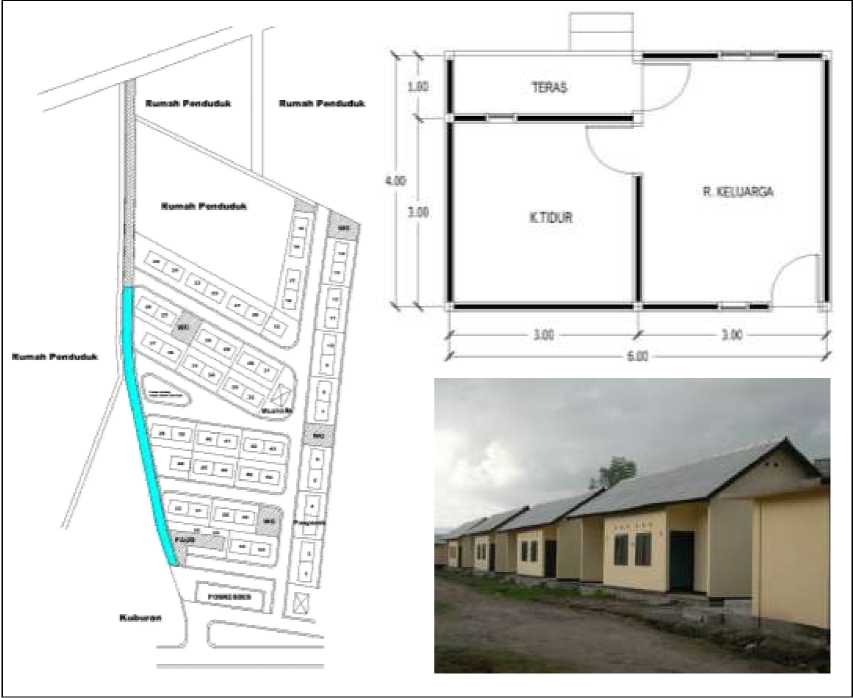

Gambar 4. Layout perumahan relokasi tahap pertama Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2014

Gambar 5. Denah rumah

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2014

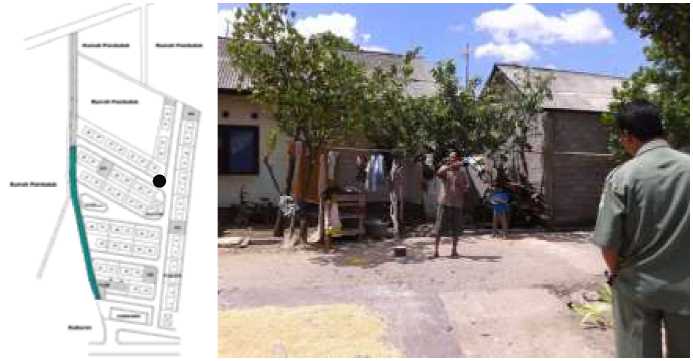

Gambar 6. Kondisi lingkungan sebelum direlokasi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2014

Fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masing-masing rumah berupa kamar tidur, ruang keluarga dan teras. Berdasarkan pernyataan dari Kepala lingkungan perumahan relokasi, Pemerintah Daerah menyerahkan satu unit rumah kepada satu kepala keluarga, namun pada kenyataannya rumah dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga membawa serta anak dan menantunya untuk tinggal dalam satu rumah. Penambahan jumlah anggota keluarga menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang, oleh sebab itu penghuni melakukan penambahan luas lantai rumah. Ada beberapa kasus rumah yang melakukan perubahan. Kasus-kasus tersebut dipilih secara purposive berdasarkan tingkat perubahan yang terjadi, antara lain:

Tabel 1. Pengelompokkan kasus

|

No. |

Kasus |

No. Rumah |

|

1. |

Penambahan luas lantai (permanen) |

30, 35, dan 52 |

|

2. |

Penambahan luas lantai (non-permanen) |

6, 21, 31, 43, 48, 50, 53, 55, dan 56 |

|

3. |

Membangun elemen pagar permanen (tinggi) |

8, dan 10 |

|

4. |

Membangun elemen pagar permanen (rendah) |

22 |

|

5. |

Membangun elemen pagar non-permanen (bambu) |

13, dan 41 |

|

6. |

Membangun elemen pagar non-permanen (hasil memulung) |

12 |

|

7. |

Parkir kendaraan di jalan lingkungan |

6, 8, 10, 13, 21, 30, 41, 43, 50, dan 53 |

|

8. |

Menjemur pakaian di jalan lingkungan |

6, 8, 10, 12, 13, 35, dan 36 |

|

9. |

Menjemur gabah di jalan lingkungan |

31, dan 41 |

|

10. |

Melakukan acara keagamaan di jalan lingkungan |

Semua rumah |

|

11. |

Membangun dapur dan MCK non-permanen di lahan “kosong” sisa |

35 |

|

12. |

Menanam pohon pisang (kebun) di lahan “kosong” sisa |

36 |

Fenomena Teritorialitas pada Lokasi Penelitian

Berikut penjelasan mengenai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian:

Perluasan area teritori di lokasi penelitian seharusnya melalui prosedur yang berlaku. Penghuni seharusnya memberi laporan kepada ketua RT. Ketua RT nantinya akan melaporkan setiap perubahan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Penghuni dapat melakukan perluasan apabila telah memperoleh ijin dari Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perumahan, kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian adalah penghuni perumahan relokasi tidak melakukan permohonan ijin, sehingga perkembangan perumahan menjadi tidak terkendali.

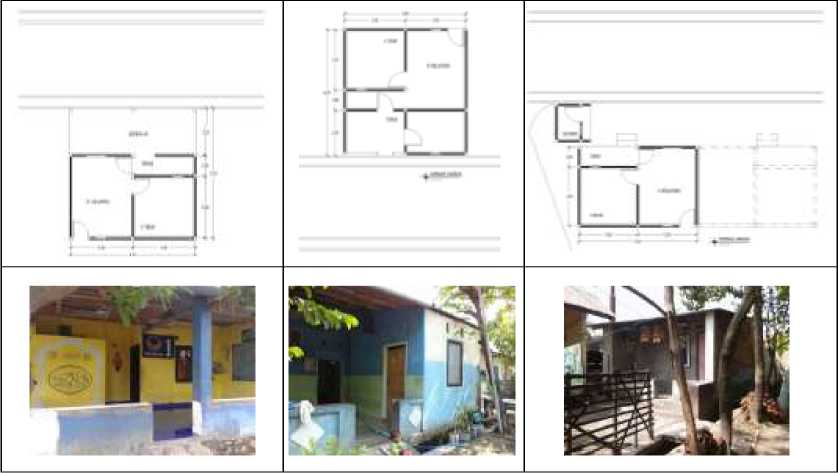

Penambahan luas lantai (permanen)

Kasus penambahan luas lantai permanen terjadi di kasus 30, 35 dan 52. Pada kasus 30, penambahan luas lantai difungsikan sebagai tempat wudhu dan tempat sembahyang. Pada kasus 35 dan 52, penambahan luas lantai difungsikan sebagai kamar.

Gambar 7. Kasus 30 Gambar 8. Kasus 35 Gambar 9. Kasus 52

Sumber: Observasi

Sumber: Observasi lapangan lapangan Sumber: Observasi lapangan

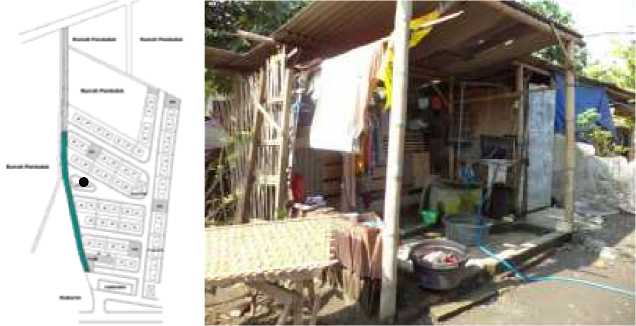

Penambahan luas lantai (non-permanen)

Kasus penambahan luas lantai non-permanen terjadi di kasus 6, 21, 31, 43, 48, 50, 53, 55, dan 56. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni, alasan penambahan luas lantai non-permanen adalah untuk memenuhi kebutuhan ruang. Kasus 6, 21, 31, dan 43 penambahan luas lantai difungsikan sebagai teras. Berdasarkan wawancara dengan ketua RT setempat, kondisi pada saat penghuni tinggal di pesisir masih terbawa hingga para nelayan direlokasi. Kondisi ini ditunjukkan oleh kasus 43. Sebelum direlokasi, penghuni terbiasa berjualan ikan di pinggir pantai. Setelah direlokasi, penghuni yang tidak memiliki kendaraan menuju pantai hanya berjualan di depan teras rumah.

Gambar 10. Denah tipikal Gambar 11. Kasus 6 Gambar 12. Kasus 43

kasus 6, dan 43

Sumber: Observasi

lapangan Sumber: Observasi lapangan Sumber: Observasi lapangan

Gambar 13. Denah tipikal kasus 21, dan 31 Sumber: Observasi lapangan

Gambar 14. Kasus 21

Gambar 15. Kasus 31

Sumber: Observasi lapangan

Sumber: Observasi lapangan

Pada kasus 48, penambahan luas lantai difungsikan untuk kandang ayam. Kasus 50, penambahan luas lantai difungsikan untuk bengkel dan kasus 53, penambahan luas lantai difungsikan untuk membangun kios. Ketua RT setempat juga mengatakan bahwa, jarak tempuh menuju pantai yang cukup jauh dan keadaan cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut mengakibatkan penurunan presentase nelayan. Penghuni yang notabene sebagai nelayan, lebih memilih beralih profesi untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gambar 16. Kasus 48

Sumber: Observasi lapangan

Gambar 17. Kasus 50

Sumber: Observasi lapangan

Gambar 18. Kasus 53

Sumber: Observasi lapangan

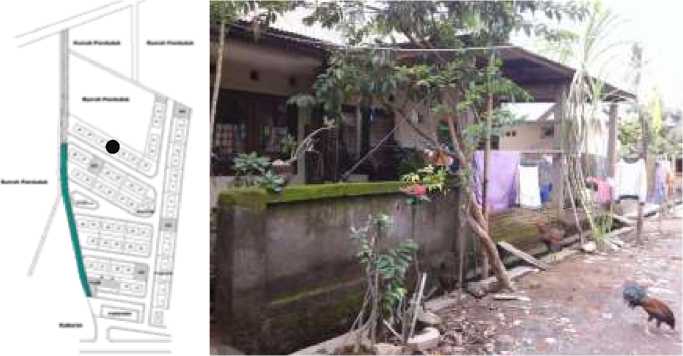

Pada kasus 55 dan 56, penambahan luas lantai difungsikan untuk banguan PAUD. Bangunan PAUD merupakan bangunan yang dibangun secara swadaya oleh para penghuni perumahan relokasi. Bangunan PAUD yang ada sekarang hanya diperluas untuk menampung jumlah anak usia dini yang ingin menempuh pendidikan di PAUD tersebut. Lurah setempat mengatakan bahwa, lahan yang digunakan untuk perluasan adalah lahan sisa milik pemerintah. Bangunan berikut merupakan bangunan unit rumah tinggal yang melakukan penambahan fungsi menjadi bangunan PAUD. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini diperluas untuk menampung jumlah anak usia dini.

Gambar 19. Layout kasus 55 dan 56

Gambar 20. Denah kasus 55 dan 56

Gambar 21. Kasus 55 dan 56

Penandaan area teritori yang ditandai dengan penambahan elemen pagar permanen maupun non-permanen merupakan salah satu upaya penghuni untuk mempertegas batas area rumah dan menjaga keamanan. Beberapa kasus penambahan elemen pagar didasari oleh profesi penghuni. Pada kasus 22, penghuni yang notabene sebagai pedagang ingin rumah tetap aman namun pembeli juga dapat melihat barang dagangan, sehingga penghuni hanya membangun pagar dengan dimensi yang rendah. Pada kasus 12, penghuni yang telah beralih profesi menjadi pemulung menempatkan barang-barang hasil memulung di luar rumah, sehingga barang-barang tersebut tersusun membentuk pagar. Faktor ekonomi juga mempengaruhi penggunaan bahan pagar pembatas, seperti yang terjadi pada kasus 13 dan 41. Tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan penghuni membangun pagar dengan bahan ulatan bambu.

Membangun elemen pagar permanen dimensi tinggi

Kasus pembangunan elemen pagar permanen dengan dimensi tinggi diwakili oleh kasus 8, dan 10. Sesuai dengan hasil wawancara, bahan yang digunakan sebagai pagar adalah batako. Penghuni memilih batako sebagai pagar pembatas rumah agar bersifat lebih permanen. Tinggi pagar sesuai dengan tinggi penghuni rumah agar keamanan dan pencahayaan tetap terjaga. Pihak pemerintah terkesan lepas tangan dalam hal pengawasan dalam rangka menertibkan perluasan area rumah tinggal, sehingga penghuni merasa bebas memanfaatkan lahan yang tersisa tanpa melihat dampak yang dapat ditimbulkan.

Gambar 22. Kasus 8

Gambar 23. Kasus 10

Membangun elemen pagar permanen dimensi rendah

Kasus pembangunan elemen pagar permanen dengan dimensi rendah diwakili oleh kasus 22. Alasan penghuni di lokasi satu ini tidak berbeda dengan penghuni di lokasi dua yang notabene juga sebagai pedagang. Penghuni membangun pagar rendah untuk memudahkan pembeli untuk melihat barang dagangan. Penambahan pagar juga dikarenakan faktor keamanan penghuni. Pagar rendah dalam kasus ini juga sering dimanfaatkan sebagai tempat duduk-duduk.

Gambar 24. Peta dan gambar kasus 22 di lokasi satu Sumber: observasi lapangan

Membangun elemen pagar non-permanen berupa ulatan bambu

Kasus pembangunan elemen pagar non-permanen berupa bambu diwakili oleh kasus 13 dan 41. Penghuni memilih bambu sebagai bahan dalam pembuatan pagar pembatas rumah. Kondisi perekonomian yang kurang mencukupi, penghuni tidak kehabisan akal dalam membangun pagar pembatas rumah. Penghuni memanfaatkan bambu yang didapatkan dari sisa-sisa upacara keagamaan yang diadakan di area kuburan yang terletak tidak jauh dari lokasi penelitian.

Gambar 25. Kasus 13

Sumber: Observasi lapangan

Gambar 26. Kasus 41

Sumber: Observasi lapangan

Membangun elemen pagar non-permanen dari hasil memulung

Penghuni kasus 12 ini berprofesi sebagai pemulung. Dalam kasus ini, pemilik rumah membatasi rumah dengan menggunakan barang-barang hasil memulung. Alasan penghuni menggunakan barang-barang hasil memulung adalah karena faktor ekonomi. Ketidakmampuan penghuni untuk membangun pagar pembatas membuat penghuni memanfaatkan barang yang ada untuk mempertegas batas rumah tinggal. Selain faktor ekonomi, barang-barang hasil memulung disusun atas dasar ketidaksengajaan penghuni karena tidak memilik cukup ruang untuk menempatkan barang-barang hasil memulung.

Gambar 27. Peta dan gambar kasus12 Sumber : observasi lapangan

Pemanfaatan jalan lingkungan dan lahan “kosong” sisa untuk keperluan pribadi didasari oleh tuntutan kebutuhan ruang yang meningkat dan minimnya ketersediaan lahan, sehingga warga harus memarkir kendaraan, menjemur pakaian atau bahkan menjemur gabah. Penghuni tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ruang publik untuk keperluan pribadi. Dampak ketidaknyamanan dalam penggunaan jalan tidak menjadi halangan warga dalam pemanfaatkan jalan lingkungan. Pemanfaatan jalan lingkungan untuk keperluan acara keagaaman masih dapat diterima karena berhubungan dengan kemanusiaan. Pemanfaatan jalan lingkungan untuk acara keagamaan pun harus melalui perijinan RT setempat. Warga yang berkepentingan harus melapor kepada ketua RT setempat bahwa akan diadakan acara pernikahan. Setelah mendapat persetujuan ketua RT, warga kemudian memberitahukan kepada warga lainnya untuk saling membantu dalam proses acara.

Bentuk Invasi ruang publik lainnya adalah pemanfaatan lahan “kosong” sisa. Penghuni yang tinggal dekat dengan lahan “kosong” sisa melihat peluang untuk memanfaatkan lahan. Melihat peluang tersebut, penghuni langsung menempatkan property pribadinya sebagai penanda wilayah. Prosedur pemanfaatan lahan “kosong” sisa pada kasus 35 dan 36 telah melalui persetujuan ketua RT. Ketua RT memberi kebijakan dalam pemanfaatan lahan. Penghuni terdekat diijinkan memanfaatkan lahan sisa, namun sewaktu-waktu fasilitas ruang pribadi tersebut dapat dimanfaatkan bersama. Kebijakan lain yang diberikan ketua RT adalah penghuni terdekat harus siap membongkar fasilitas ruang non-

permanen apabila pemerintah sewaktu-waktu ingin membangun fasilitas bersama di lahan sisa tersebut.

Parkir kendaraan di jalan lingkungan

Kasus berikutnya ditunjukkan oleh kasus 6, 8, 10, 13, 21, 30, 41, 43, 50, dan 53. Kurangnya lahan membuat penghuni dengan bebas memarkirkan kendaraan di jalan lingkungan tanpa memikirkan kepentingan penghuni lain. Penghuni tersebut tidak memikirkan bahwa kendaraan yang diparkir di sisi jalan dapat mengganggu lalu lintas kendaraan lain yang bisa saja melintasi jalan tersebut.

Gambar 28. Kasus 6

Sumber: Observasi lapangan

Gambar 29. Kasus 53

Sumber: Observasi lapangan

Menjemur pakaian di jalan lingkungan

Kasus berikut ditunjukkan oleh kasus 6, 8, 10, 12, 13, 35, dan 36. Berdasarkan hasil wawancara, alasan penghuni menjemur pakaian di jalan lingkungan adalah karena tidak adanya tempat untuk menjemur pakaian di area rumah dan agar pakaian lebih cepat kering.

Gambar 30. Kasus 10

Sumber: Observasi lapangan

Gambar 31. Kasus 35

Sumber: Observasi lapangan

Menjemur gabah di jalan lingkungan

Kasus berikut ditunjukkan oleh kasus 31 dan 41. Berdasarkan hasil wawancara, alasan penghuni menjemur gabah di jalan lingkungan adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh penghuni. Penghuni yang telah beralih profesi menjadi petani memiliki ruang yang terbatas untuk menjemur gabah, sehingga penghuni memanfaatkan jalan lingkungan.

Gambar 32. Kasus 31

Melakukan acara keagamaan di jalan lingkungan

Jalan lingkungan dimanfaatkan warga setempat untuk melaksanakan acara keagamaan dan acara pernikahan. Pemanfaatan jalan lingkungan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh warga setempat.

Membangun dapur dan MCK non-permanen di lahan “kosong” sisa

Dapur dan MCK dibangun oleh bapak M.Said selaku pemilik rumah no.35. Tambahan ruang yang telah dibangun ternyata masih belum mencukupi kebutuhan ruang Bapak Said, sehingga bapak said mulai melihat peluang untuk memanfaatkan lahan sisa terdekat dengan rumah.

Gambar 33. Kasus 35

Menanam pohon pisang (kebun) di lahan “kosong” sisa

Kebun pisang ditanami oleh bapak Darmasih selaku pemilik rumah no.36. Berdasarkan hasil wawancara, alasan penghuni menanam pohon pisang di lahan “kosong” sisa adalah agar hasil kebunnya dapat dijual di pasar.

Gambar 34. Kasus 36

Berdasarkan observasi, eksplorasi dan interview yang telah dilakukan, ditetapkan 19 kasus rumah sesuai dengan banyaknya perubahan yang terjadi baik dalam tata ruang lingkungan maupun rumah. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai matriks yang berisikan fenomena terkait penelitian, antara lain:

Tabel 2. Matriks kasus

|

No. |

Kasus rumah (nomor) |

Fenomena | ||||||||||||||||||

|

'S (Z) Ctf Q § Q Q |

'S (Z) Ctf Z-X 8 I § S ^ S £ £ O |

’S S ⅞ Q Q S) S j ^ Q S Q Qn |

Q Q Q S) S S ctf S 2 S P S SQO |

Q Q S S Qh |

Q S 3 rQ ,ctf -Q Q S S Qh |

Ctf g Oh S Ej U ⅛ λ⅛ a |

Ctf Ctf S ⅛ S -S |

’s S 3 |

S 'K Ctf ⅛ sss ctf Ctf 8 S -M q S ch-S SSqj Q Qi |

11 1 g S 3 S M, QQQ S^o Q Q ∞ ■§ W g S S 3 |

O1 Ctf (Z) 'Oh O ctf -S ctf O Qh ' ''Eo u U 3 S O | |||||||||

|

1. |

06 |

• |

• |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||

|

2. |

08 |

• |

• |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||

|

3. |

10 |

• |

• |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||

|

4. |

12 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

5. |

13 |

• |

• |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||

|

6. |

21 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

7. |

22 |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||||

|

8. |

30 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

9. |

31 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

10. |

35 |

• |

• |

• |

• |

O | ||||||||||||||

|

11. |

36 |

• |

• |

O |

• | |||||||||||||||

|

12. |

41 |

• |

• |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||

|

13. |

43 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

14. |

48 |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||||

|

15. |

50 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

16. |

52 |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||||

|

17. |

53 |

• |

• |

• |

O |

O | ||||||||||||||

|

18. |

55 |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||||

|

19. |

56 |

• |

• |

O |

O | |||||||||||||||

-

o Tidak terjadi fenomena

-

• Terjadi fenomena

O Terjadi fenomena, namun bersifat sementara

Demografi

Jarak tempuh dari perumahan relokasi hingga pesisir pantai menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi para nelayan pesisir. Nelayan harus menggunakan kendaraan untuk mencapai kawasan pesisir, sehingga diperlukan biaya dan tenaga tambahan. Kendala jarak tempuh menjadi kendala yang semakin serius saat terjadi penurunan persentase nelayan. Persentase nelayan kini hanya 28.6 persen dari jumlah 56 kepala keluarga yang menempati perumahan di lokasi satu. Profesi lainnya yang terhitung adalah 21.4 persen sebagai petani, 17.86 persen sebagai tukang atau buruh bangunan, 16.07 persen sebagai pedagang, 7.14 persen sebagai pemulung, 3.57 membuka bengkel dan 5.36 menjadi guru.

Faktor Dominan yang Melatarbelakangi adanya Perluasan Area Teritori

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pembahasan, maka diperolehlah faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi adanya perluasan area teritori, antara lain:

Pemerintah Daerah Kota Mataram merelokasi nelayan korban bencana gelombang pasang dari pesisir pantai Ampenan dan Tanjung Karang ke lokasi yang letaknya ± 2 kilometer dari pesisir pantai. Kehidupan para nelayan pada saat di pesisir pantai kini telah mengalami banyak perubahan pascarelokasi. Relokasi yang dipilih jauh dari perkampungan asli dapat menyebabkan tekanan, khususnya jika lokasi itu berbeda dengan keadaan lingkungannya, pola kehidupan ekonomi dan mata pencaharian. Relokasi ke kawasan yang jauh harus dapat dihindari (Davidson, 1993). Sejalan dengan teori, kehidupan para nelayan pascarelokasi mengalami tekanan, mulai dari penurunan persentase nelayan hingga hilangnya kegiatan para istri nelayan. Para istri nelayan yang pada saat di pesisir pantai memiliki tempat pengasapan hingga tempat berjualan, kini melakukan invasi ruang dengan memanfaatkan sisi jalan lingkungan untuk tempat pengasapan dan berjualan ikan.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi perluasan area teritori adalah tuntutan kebutuhan ruang. Seiring penambahan jumlah anggota keluarga, penghuni merasa fasilitas yang disediakan pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan ruang, akibatnya penghuni melakukan penambahan fasilitas ruang secara swadaya. Dalam perilaku-lingkungan, hubungan perilaku manusia dan lingkungan adalah hubungan timbal balik, keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam setting, seseorang berperilaku, berpikir dan merasa dalam berbagai keadaan. Kadang kala tidak hanya manusia yang terpengaruh, setting pun ikut terpengaruh oleh kehadiran manusia. Misalnya dengan teritori yang dibuat manusia (Laurens, 2004).

Manusia kian menuntut adanya kenyamanan dan keamanan dalam rumah. Semakin tinggi tuntutan manusia terhadap sebuah rumah, maka semakin meningkat pula kreativitas manusia dalam mewujudkan sebuah tempat tinggal. Dalam usaha mewujudkan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan dalam rumah, masyarakat kerap melakukan penyesuaian maupun perubahan terhadap ruang (Turner, 1976). Salah satu

penyesuaian yang disebutkan Turner adalah ketika penghuni merasakan kekurangan ruang untuk beraktifitas pada rumahnya. Bentuk tindakan penyesuaiannya adalah berupa pindah rumah, pengubahan atau melakukan penambahan ruang terhadap rumahnya, agar tingkat privasi lebih dapat tercapai. Tindakan penyesuaian tersebut terjadi di lokasi penelitian berupa penambahan fasilitas ruang. Keterbatasan lahan di lokasi penelitian tidak mampu mengimbangi keinginan penghuni untuk memenuhi kebutuhan ruang, sehingga penghuni cenderung melakukan invasi terhadap ruang publik.

Dalam kasus mengenai adanya lahan sisa, penghuni memanfaatkan ruang terbuka publik dan lahan “kosong” sisa terdekat dan untuk memenuhi kebutuhan ruang secara pribadi maupun bersama. Fenomena yang terjadi adalah pemilik rumah yang terdekat dengan lahan tersebut, menjadikan ruang publik atau lahan “kosong” sisa terdekat sebagai milik pribadi yang pada suatu waktu dapat dijadikan sebagai milik bersama. Hal tersebut dapat terjadi karena warga setempat masih sibuk mengurus keperluan pribadi pascarelokasi, adanya rasa senasib dan masih belum adanya aturan yang mengikat mengenai penggunaan ruang terbuka publik maupun ruang terbuka di lahan sisa. Selain itu, adanya konsensus dalam pemanfaatan lahan juga menjadi dasar tidak adanya perpecahan antara penghuni satu dengan lainnya. Tuntutan kebutuhan ruang, keterbatasan lahan dan ketersediaan lahan merupakan alasan penghuni melakukan invasi ruang. Invasi ruang ditunjukkan penghuni dengan menempatkan property pribadi sebagai penanda wilayah di beberapa ruang yang ingin dikuasai seperti jalan lingkungan dan lahan “kosong”sisa (Edney 1976, Fisher 2001).

Adanya konsensus dalam penggunaan ruang terbuka publik di lokasi penelitian disebabkan karena belum adanya aturan yang mengikat mengenai penggunaan ruang terbuka di lokasi penelitian. Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian adalah warga satu dengan yang lainnya masih disibukkan dengan kepentingan pribadi pascarelokasi, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penggunaan ruang terbuka untuk keperluan pribadi. Kecenderungan penggunaan ruang publik berupa jalan lingkungan dan lahan “kosong” sisa oleh salah satu warga tersebut masih dianggap bisa ditoleransi karena adanya perasaan senasib dan ruang terbuka tersebut dapat dimanfaatkan bersama sewaktu-waktu, sehingga masalah tersebut belum menjadi bibit konflik diantara warga setempat. Sejalan dengan teori yang dikemukakan Halim, pemilik teritori yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dapat melakukan suatu bentuk pertahanan atas invasi yang dilakukan orang atau kelompok lain, diantaranya dengan usaha pencegahan, usaha reaksi atau respon secara langsung, ataupun dengan membuat kesepakatan berupa penetapan aturan pembangunan (Halim, 2005).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perluasan area teritori berawal dari adanya rasa kekurangan fasilitas ruang pada desain rumah tinggal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penghuni yang merasa perlu memenuhi kebutuhan ruang pun membangun tambahan ruang dan elemen pembatas rumah, baik permanen maupun non-permanen secara swadaya. Keterbatasan lahan di area rumah ternyata belum

mampu memenuhi kebutuhan ruang penghuni. Penghuni yang melihat adanya peluang dalam perluasan area teritori kemudian mulai bergerak perlahan dengan menempatkan property pribadi di area publik seperti jalan lingkungan dan lahan “kosong”sisa. Faktor yang melatarbelakangi adanya perluasan area teritori adalah masa lalu, adanya tuntutan kebutuhan ruang, keterbatasan lahan, ruang publik yang diprivatisasi dan adanya konsensus dalam penggunaan ruang publik. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyikapi penggunaan ruang publik oleh penghuni terdekat dengan mengeluarkan aturan tertulis yang disepakati oleh seluruh penghuni perumahan relokasi. Aturan Pemerintah Daerah tersebut bersifat mengikat seluruh penghuni perumahan agar dapat memanfaatkan lahan sisa sebagai ruang bersama sehingga konsensus dalam penggunaan lahan sisa tidak menyebabkan konflik di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Davidson (1993) Relocation and Resettlement Manual: Guide to Managing and Planning Relocation Rotterdam.

Dewi, W U (2015) Perilaku Teritorialitas Nelayan di Relokasi Perumahan Nelayan Kota Mataram Tesis Program Pascasarjana Magister Arsitektur yang tidak dipublikasi. Denpasar: Universitas Udayana.

Edney, J J (1976) Human Territories: Comment On Functional Properties. Environtmental and Behavior 8, no.1.

Fisher, J D (2001) Environmental Psychology W.-B. Sauders Company: Philadelphia.

Halim, D (2005) Psikologi Arsitektur Pengantar Kajian Lintas Disiplin Jakarta: Grasindo.

Laurens, J M (2004) Arsitektur dan Perilaku Manusia Jakarta: PT. Grasindo.

Turner, J F C (1976) Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments New York: Pantheon.

22

SPACE - VOLUME 3, NO. 1, APRIL 2016

Discussion and feedback