Urgensi Pendidikan Lingkungan dalam Manajemen Limbah di TPST Bantar Gebang

on

URGENSI PENDIDIKAN LINGKUNGAN

DALAM MANAJEMEN LIMBAH

DI TPST BANTAR GEBANG

The Urgency of Environmental Education on Waste Management in the Bantar Gebang TPST

Oleh: Aminah Zuhriyah1, Megawati2

Abstract

The dynamic increase in population and urbanisation has become one of the causes of increasing waste production, especially in Indonesia. The rapid development of life in urban areas has also contributed to this waste problem. Several large cities in Indonesia also contribute to maximising the amount of waste each year. One of them is the city of Jakarta. Practical lifestyle changes have also changed the behaviour of city residents to become more consumerist. Thus, behavioural changes are needed that focus on reducing waste every day. For this reason, this research was carried out to examine the importance of environmental education in sustainable waste management. The research method used is qualitative, with a case study approach from 20212022. The target research objects are the community, Bantar Gebang TPST officers, and the DKI Jakarta Provincial Environmental Service. Research findings show that innovative campaign strategies are needed that focus on non-formal education for residents with a psychosocial approach so that residents can play a productive role in developing their abilities in supporting sustainable waste management practices.

Keywords: environmental education; waste management; sustainable development

Abstrak

Pertambahan laju populasi penduduk dan urbanisasi secara dinamis telah menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan produksi limbah khususnya di negara Indonesia. Pesatnya perkembangan kehidupan di perkotaan juga turut andil dalam permasalahan limbah ini. Beberapa kota besar di Indonesia juga berkontribusi dalam memaksimalkan jumlah limbah pada tiap tahunnya. Salah satunya yakni kota Jakarta. Perubahan gaya hidup yang serba praktis juga telah mengubah tatanan perilaku warga kota menjadi lebih konsumtif. Dengan demikian, diperlukan perubahan perilaku yang fokus mengarah dalam mengurangi limbah setiap harinya. Untuk itulah riset ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam akan pentingnya pendidikan lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Metode riset yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus dari tahun 2021-2022. Sasaran objek riset yakni masyarakat, petugas TPST Bantar Gebang, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Temuan riset menunjukkan dibutuhkan strategi kampanye inovatif yang difokuskan kepada pendidikan non formal bagi warga dengan pendekatan psikososial sehingga warga dapat berperan secara produktif untuk mengembangkan kemampuannya dalam mendukung praktik pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kata kunci:pendidikan lingkungan; manajemen limbah; pembangunan berkelanjutan

Pendahuluan

Permasalahan limbah merupakan fenomena sering terjadi baik di dalam skala lingkup kecil, menengah, maupun hingga lingkup besar. Limbah ini juga terbagi beberapa jenis baik itu berupa padat, cair, gas, plastik, elektrik maupun juga limbah bahan berbahaya. Limbah ini terbentuk akibat maraknya aktivitas yang dilakukan oleh individu, serta dapat berasal dari sampah rumah tangga, perkantoran, sekolah, rumah sakit, perusahaan dan lain sebagainya. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan proses urbanisasi yang sangat cepat juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah limbah di perkotaan (Lissah et al., 2021).

Berdasarkan temuan data pada tahun 2021 ditemukan bahwa sebanyak ssepuluh negara penyumbang plastik terbanyak ke lautan lepas diketahui yakni pertama Filipina sebanyak 356.371 ton, kedua India sebanyak 126.523 ton, ketiga Malaysia sebanyak 73.098 ton, keempat Cina sebanyak 70.707 ton, kelima Indonesia sebanyak 56.333 ton, keenam Brasil sebanyak 37.799 ton, ketujuh Vietnam sebanyak 28.221 ton, kedelapan Bangladesh sebanyak 24.640 ton, kesembilan Thailand sebanyak 22.806 ton dan kesepuluh Nigeria sebanyak 18.640 ton (Mutia, 2022).

Indonesia sendiri menjadi negara dengan urutan kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik di dunia yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar baik tercemarnya air laut maupun di daratan. Polusi sampah plastik merupakan masalah nyata yang harus diperhatikan dengan seksama agar dapat ditemukan solusi untuk penyelesaiannya.

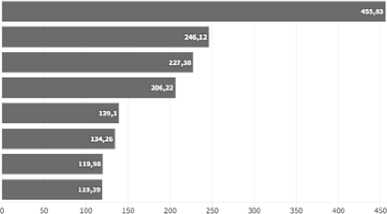

Mengurangi polusi sampah plastik butuh kerjasama dari semua individu dengan pendekatan pembuangan sampah rumah tangga yang terpadu dengan tepat serta mengatasinya melalui program pembersihan semua saluran drainase (Chukwuone et al., 2022). Untuk mengatasi hal tersebut juga tentunya harus dibuatkan sebuah tempat yang dapat menampung limbah. Untuk itulah dibentuklah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di setiap daerah. Pada tahun 2021, provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan kapasitas TPA yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya, yakni 455,83 juta m3/tahun. Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Barat dengan kapasitas TPA sebanyak 246,12 juta m3/tahun. Kemudian, jumlah kapasitas TPA di Jawa Tengah sebesar 227,38 juta m3/tahun. Jumlah kapasitas TPA di Jawa Timur sebanyak 206,22 juta m3/tahun. Maluku dan Sumatera Selatan masing-masing memiliki TPA berkapasitas sebanyak 139,1 juta m3/tahun dan 134,26 juta m3/tahun. Lalu, kapasitas TPA di Kalimantan Utara sebesar 119,98 juta m3/tahun. Sedangkan, Kalimantan Tengah berada di posisi kedelapan dalam daftatr ini. Kapasitas TPA di provinsi tersebut tercatat sebesar 119,39 juta m3/tahun. Untuk lebih jelasnya gambaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Salah satu TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang terbesar untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri yang telah beroperasi sejak tahun 1989 hingga saat ini yakni TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir) Bantar Gebang yang berlokasi di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi dengan luas areanya mencapai 110,3 Ha yang terdiri dari 81,91% dari luasan lokasi dari TPST dan 18,09% sisanya dimanfaatkan untuk aspek prasarana akses jalan masuk penghubung seperti jalanan kantor dan Tempat Instalasi Pengelolaan Lindi.

∣u⅛ m3∣⅛ħ⅛Λ

Gambar 1. Tingkatan TPS di Indonesia Sumber: Mahdi,2021

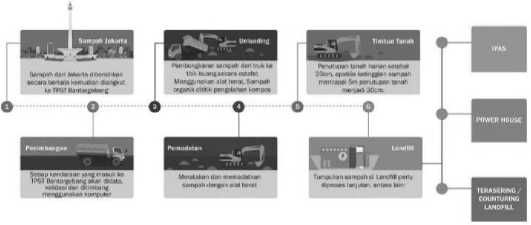

Proses pengelolaan sampah pada TPST Bantar Gebang ini dimulai dengan beberapa tahapan antara lain: pertama, pengumpulan rutin semua limbah pada mobil angkut kebersihan secara berkala di setiap wilayah; kedua, pendataan semua limbah dan penimbangan berat; ketiga, pembongkaran semua limbah tersebut; keempat, pemadatan semua limbah pada tempat yang disediakan; dan kelima, pengolahan limbah sebagai energi listrik atau sumber bentuk energi lainnya. Untuk lebih jelasnya juga dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Gambar 2. Skema Manajemen Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,2021

Namun, sangat disayangkan dalam proses pengelolaan sampah ini masih terdapat berbagai jenis kendala dalam proses manajemen limbah di TPS terbesar ini. Seperti diketahui bahwa mayoritas warga DKI Jakarta dan sekitarnya masih kurang paham akan edukasi dalam proses memilah sampah organik, non organik, elektrik, dan B3. Alhasil, saat semua sampah telah berada di TPST Bantar Gebang dapat terlihat semuanya menjadi tercampur aduk menjadi satu yang membentuk gunung - gunung sampah yang berasal dari berbagai macam limbah ini (Gambar 3).

G ambar 3. Gunungan Sampah di TPST Bantar Gebang Sumber: Renaldi, 2020

Hal ini yang justru malah akan mempersulit para pekerja TPS dalam mengelompokkan sampah tersebut. Mereka harus selalu melakukan pemisahan kembali dikarenakan limbah yang diterima sudah bergabung sehingga membutuhkan proses yang cukup lama (Gambar 4). Hal ini justru akan semakin memperlambat proses pengelolaan sampah ini. Padahal dalam beberapa kebijakan pemerintah lokal sendiri sudah diberikan arahan dan aturan terkait kepada masyarakat untuk memisahkan atau memilah sampah - sampah yang berbeda jenis tersebut. Tapi, terkadang akibat minimnya pengetahuan akan kesadaran lingkungan yang rendah, justru menyebabkan perilaku apatis sehingga terkesan tidak peduli dengan hasil tindakan tersebut, terkadang juga mereka menganggap bahwa iuran wajib yang diberikan dalam retribusi sampah dinilai sudah termasuk dalam pekerjaan para petugas kebersihan yang mengerjakannya, alhasil pemahaman ini tetap dilakukan sehingga limbah yang dikumpulkan akan tetap menjadi satu (tercampur) di TPS tersebut. Padahal apabila dipahami sebenarnya justru tindakan tersebut akan semakin mencemari lingkungan sekitar.

Gambar 4. Pekerja Pemulung di Bantar Gebang

Sumber: Afifa, 2021

Masih minimnya pengaturan manajemen limbah yang berkualitas di Indonesia sendiri terbukti juga sejalan dengan temuan bahwa kota-kota besar di Indonesia yang belum mengoptimalkan kondisi kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan perancangan lanskap perkotaan dengan konsep ruang terbuka hijau secara terintegrasi (Arini and Rahmy, 2023). Hal ini juga didukung dengan tekanan sosial dan fenomena kemiskinan hingga beberapa tahun ini akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di perkotaan sehingga menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup di perkotaan (Hakim, Endangsih and Iskandaria, 2022).

Salah satu masalah lingkungan yang paling serius di dunia adalah bagaimana pengelolaan limbah padat secara berkelanjutan terutama yang sering terjadi di kawasan perkotaan yang sarat akan kompleksitas. Penting dipahami bahwa, niat sebagai dasar untuk mematuhi pengelolaan sampah dan perilaku sebagai bentuk tindakan yang harus dipraktikkan secara langsung (Fikadu et al., 2022). Dengan demikian, penting menanamkan motivasi utama dalam pengurangan limbah seperti melakukan penghematan uang dengan tidak sering membeli makanan atau lebih memilih untuk memasak makanan di rumah yang akhirnya berdampak positif untuk contoh teladan bagi anak untuk peningkatan kepedulian lingkungan (Neff, Spiker and Truant, 2015).

Salah satu limbah yang sering kita temui yang juga beresiko tinggi penularan penyakit yakni limbah biomedis atau limbah kesehatan dari banyak rumah sakit. Limbah biomedis mengandung limbah infeksius, terkontaminasi dan limbah B3 seperti buangan benda tajam, bukan benda tajam, darah, bagian tubuh, bahan kimia beracun, obat-obatan, alat kesehatan

dan zat radioaktif. Seringnya limbah ini justru tidak dikelola dengan baik dan benar oleh pihak rumah sakit padahal mereka adalah bagian dari kesehatan sehingga justru terlihat mereka mengabaikannya dan berakibat fatal bagi semua aspek yang terkait (Joshi et al., 2015). Terutama pada saat pandemi Covid-19 yang menghasilkan salah satu limbah terbesar yakni masker medis yang selalu kita gunakan. Praktik pengelolaan limbah biomedis ini harus diperhatikan dengan benar agar zat yang terkandung dalam limbah tersebut tidak memberikan kontaminasi berbahaya (Mitiku et al., 2020).

Temuan ini sejalan dengan Gambar 5 yang memperlihatkan adanya limbah medis yang tercampur dalam tumpukan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Ditambah lagi dengan permasalahan lain yakni dari para petugas dan pekerja pemulung yang melakukan pemilahan sampah yang juga tidak menggunakan peralatan perlindungan K3 yang sesuai, seperti pakaian pelindung, sarung tangan khusus ataupun masker pelindung yang mengakibatkan mereka akan menjadi sangat rentan terkena gangguan kesehatan. Para petugas sendiri sebenarnya sudah diarahkan untuk dapat memakai peralatan perlindungan yang disiapkan namun kadang kala mereka menyepelekan saja sehingga kedisiplinan para petugas masih sangat kurang sekali.

Gambar 5. Temuan Limbah Medis Sumber: Renaldi, 2020

TPST Bantar Gebang sendiri merupakan surga bagi para pekerja pemulung, mereka akan segera memilah dan mengambil barang atau limbah yang menurutnya bernilai jual ekonomis apabila truk pengangkut sampah tiba di kawasan TPST. Walaupun sampah sering dianggap tidak berharga atau barang yang terbuang sia – sia, namun bagi para pekerja pemulung sampah atau limbah ini menjadi barang yang sangat bermanfaat dan bernilai bagi mereka. Sangat disayangkan masih minimnya peralatan yang mereka gunakan dalam mengambil berbagai macam sampah tersebut. Prioritas mereka para pekerja pemulung ini yakni peningkatan ekonomi sehingga sering kali tidak memperhatikan bahaya dan dampak buruk akibat masuk di kawasan TPST tanpa perlengkapan medis yang berkualitas. Permasalahan ekonomi masih menjadi topik utama dalam peningkatan kehidupan warga pemulung yang hidup di sekitar kawasan TPST Bantar Gebang sehingga mereka tidak tertarik dengan menjaga kesehatan dirinya sendiri. Bahkan mereka bisa membawa keluarga beserta anak – anak yang masih belia untuk turut serta membantu pekerjaan dalam memilah dan mengambil sampah yang dapat bernilai jual.

Kondisi ini jelaslah sangat miris sekali dikarenakan tuntutan ekonomi warga pemulung ini tetap melakukan pekerjaan tersebut tanpa memperhatikan bahaya yang akan didapatkan. Walaupun sering diberikan peringatan dan arahan untuk menggunakan peralatan warga

pemulung ini tidak terlalu peduli. Untuk itulah pentingnya pendidikan lingkungan ini untuk mengarahkan warga agar dapat menjaga kualitas hidup mereka kearah yang lebih baik. Mempromosikan pengetahuan tentang gaya hidup sehat dan pendidikan lingkungan menjadi penentu dalam mengubah persepsi dalam mengelola limbah secara berkelanjutan agar tercipta budaya ramah lingkungan (Karki et al.,2020).

Memahami pendidikan lingkungan dengan tepat guna yang disesuaikan dengan para penggunanya akan menjadi penentu keberhasilan kemajuan dari pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan harus dapat menjadi prioritas utama dalam mengembangkan strategi kampanye pendidikan ini. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji tentang urgensi pendidikan lingkungan dalam penerapan manajemen limbah di TPST Bantar Gebang agar dapat menciptakan kondisi TPST yang ramah lingkungan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan, masyarakat dan para pekerja itu sendiri.

Review Literatur

Penting kita pahami bahwasanya peningkatan populasi manusia bukan hanya berdampak positif, namun juga memiliki dampak negatif dikarenakan tata kelola pembangunan yang belum terintegrasi dan optimal. Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi hingga saat ini yakni minimnya pengetahuan lingkungan hidup masyarakat khususnya di wilayah perkotaan. Kurang kesadarannya dalam mengelola lingkungan untuk menjadi kawasan perkotaan yang layak huni menjadi tugas besar bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kebijakan lingkungan yang telah diterapkan ternyata belum bisa menjadi solusi langsung dalam pemecahan masalah ini. Untuk itulah pendidikan lingkungan harus menjadi kunci utama dalam mendukung manajemen limbah yang berkualitas. Glackin and Greer (2021) menemukan bahwa pendidikan llingkungan saat ini menampilkan interpretasi yang sempit serta terlalu menekankan perolehan pengetahuan dan mengabaikan pengembangan keterampilan praktis, sikap atau demokrasi kewarganegaraan.

Alhasil seharusnya untuk kemajuan pendidikan lingkungan menjadi mapan, pembuat kebijakan harus menemukan cara untuk menyeimbangkan pengetahuan lokal dengan tuntutan organisasi internasional kemudian juga memberikan perhatian khusus pada ideologi kurikulum, serta peran aktif dari suara guru dalam pembuatan kebijakan tersebut. Imran et al., (2021) juga mengaitkan keberhasilan pendidikan lingkungan dipengaruhi oleh tanggung jawab awal dari keluarga yakni orang tua dan secara khusus peran perempuan yakni ibu dari anak tersebut. Pendidikan lingkungan sejak dini yang diajarkan oleh orang tua akan semakin mendukung tanggung – jawab anak dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga, peran sekolah akan menjadi semakin fleksibel dikarenakan sudah mempunyai dorongan kuat dari lingkup keluarga kecil sendiri.

Amos and Carvalho (2021) juga menambahkan bahwa pendidikan lingkungan menjadi perhatian yang semakin penting untuk para pembuat kebijakan dan universitas, karena sangat penting untuk mendukung keberhasilan agenda yang lebih luas yang diwakili oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelatihan pendidikan lingkungan seperti bentukan kursus sendiri terbukti ampuh dalam sarana pembentukan karakter yang dapat membekali

siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan bagi mereka dalam membantu masyarakat di tingkat lokal, global dan nasional untuk menuju transisi perilaku yang lebih berkelanjutan. Pelatihan - pelatihan lingkungan yang telah berhasil akan semakin mendukung terciptanya perilaku berkualitas manusia dalam mengelola limbah secara sehat dan bertanggung-jawab sehingga mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan limbah sendiri bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan mengurangi dampak buruk yang terkait dengan produksi dan pengolahan limbah. Namun demikian, kinerja sistem pengelolaan limbah biasanya tidak dipantau berdasarkan dampak lingkungan tetapi berdasarkan indikator seperti tingkat daur ulang sehingga proses yang terjadi menjadi kurang optimal. Dengan demikian penting upaya yang dicanangkan pemerintah dalam mengidentifikasi strategi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dengan memungkinkan dukungan keputusan yang baik dari semua stakeholder (Schmidt and Laner, 2023).

Bagastyo et al., (2023) juga menambahkan bahwa pentingnya dukungan aktif dari sikap dan partisipasi masyarakat lingkup rumah tangga dan pedagang lokal terkait pengurangan sampah plastik dalam mengaplikasikan kebijakan pemerintah daerah untuk pemilahan dan daur ulang sampah. Hal ini disebabkan meningkatnya polusi sampah plastik yang salah kelola di kotamadya telah menimbulkan kekhawatiran karena ancaman yang signifikan terhadap lingkungan dan ekosistemnya. Polusi plastik dapat secara serius mempengaruhi ekosistem darat, ekosistem air dan laut, dan kesehatan manusia. Saha and Chaki (2023) menyatakan bahwa pengelolaan limbah telah menjadi isu yang menonjol di masyarakat saat ini. Untuk itulah pengelolaan limbah yang tepat guna menjadi sebuah solusi dalam pengendalian kualitas lingkungan yang baik. Kurangnya sistem pembuangan dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan mengakibatkan berbagai tantangan baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun lingkungan itu sendiri. Menurut Bank Dunia, kota-kota di seluruh dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah padat dalam satu hari pada tahun 2016 dalam jejak 740 g per orang. Karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi, timbulan sampah tahunan diperkirakan meningkat sebesar 70% dari tahun 2016 menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050.

Metode

Riset ini dilaksanakan di TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi, sejak tahun 2021-2022. Sasaran narasumber kunci terbagi menjadi tiga aspek kalangan yakni masyarakat, petugas TPST Bantar Gebang, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dalam lingkup FGD (Focus Group Disscussion) terkait penggelolaan limbah di DKI Jakarta. Metode riset yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena didasarkan pada temuan kasus di TPST yang marak terjadi. Teknik analisis data dalam riset ini juga menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari tahap pertama pengumpulan data dari berbagai sumber atau literatur terkait. Tahap kedua menyajikan data sesuai dengan konsep yang akan diteliti, tahap ketiga menarik kesimpulan atau memverifikasi hasil data yang telah diteliti, dan tahap keempat mengolah data dengan cara mereduksi kesimpulan dari data yang telah diteliti sehingga data yang diperoleh merupakan gambaran hasil akhir.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dari pihak masyarakat sendiri, banyak yang mengatakan bahwa mereka jarang ikut dalam program sosialisasi dalam pengelolaan limbah tersebut, sehingga masyarakat minim pengetahuan dalam memilah – milah sampah tersebut. Lalu, temuan lain juga masih terdapat sebagian besar warga perkotaan yang membuang sampah sembarangan bukan pada tempatnya, seperti pada saluran air terbuka, parit rumah, sungai, laut, danau, taman kota, atau bahkan membuang di sepanjang jalan yang terlihat tulisan dilarang membuang sampah. Mereka juga terkadang tidak ikut dalam kegiatan pungutan biaya iuran sampah, sehingga memilih untuk membuang sampah sendiri. Dampak nyata yang terjadi akibat perilaku ini adalah fenomena banjir musiman akibat tersumbatnya arus air karena padatnya sampah di perkotaan seperti Kota Jakarta.

Dalam banjir ini sendiri akan menyebabkan berbagai pelepasan polutan mikro ke air tawar yang ujungnya akan berdampak negatif bagi lingkungan berupa sungai, laut, ekosistem perkebunan, pertanian, sawah dan juga kesehatan manusia seperti penyakit malaria atau penyebaran larva lalat. Bencana banjir sendiri sebenarnya harus dipahami sebagai ciri- ciri bahaya alam yang awalnya ringan namun lambat laun akan menciptakan kerusakan yang cukup besar. Seperti pada bencana banjir yang sering menghasilkan kecelakaan industri, kebakaran, ledakan, pelepasan bahan berbahaya dan bahkan kehilangan nyawa (Ponti et al., 2022). Lalu, kesalahan yang dilakukan warga lainnya juga seperti membuang sembarangan limbah elektronik yang digabungkan dengan limbah lainnya. Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah memberikan kebijakan dalam membuang limbah elektrik ini ditempat - tempat khusus, sehingga tidak boleh dibuang sembarangan begitu saja, ada perlakukan khusus karena termasuk dalam limbah yang berbahaya. Seperti pada setiap beberapa ruang publik tertentu seperti persinggahan Halte Busway Trans Jakarta yang telah disediakan kotak/box untuk membuang berbagai macam barang elektronik tersebut.

Pengelolaan sampah elektronik (e-waste) seharusnya dapat juga menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi negara, karena pembuangan limbah yang tidak tepat akan menyebabkan kerugian ekonomi dan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Almulhim, 2022). Untuk itulah penting untuk menciptakan kesadaran lingkungan di antara anggota masyarakat dalam upaya mengurangi dampak dari e-waste ini. Sama halnya dengan Limbah B3 yang masuk dalam kategori limbah yang kompleks karena sifat kimia dan fisiknya yang masih kuat melekat. Alhasil, dibutuhkan perhatian penuh disana dalam peningkatan pengetahuan ramah lingkungan serta penggunaan teknologi bersih secara bersamaan. Faktor geografi, demografi, profil industri, politik, dan budaya merupakan elemen penting dalam menyusun program pengelolaan limbah B3 ini (Mmereki, Li and Meng, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan populasi penduduk telah menyebabkan konsumsi sumber daya makin meningkat dan mengakibatkan pelepasan sejumlah besar limbah ke lingkungan secara rutin (Singh et al.,2014). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB) sehingga diharapkan setiap keluarga tidak lebih memiliki 2 anak. Namun memang program ini sendiri belum optimal atau berhasil karena mayoritas stereotipe

warga yang menyatakan bahwa banyak anak akan menambah rezeki mereka juga bertambah sehingga mereka tetap memiliki jumlah anak lebih dari dua anak. Ditambah lagi dengan beberapa agama yang menganggap bahwa memperbanyak keturunan merupakan anjuran dari kepercayaan tersebut, sehingga justru menyarankan untuk mempunyai anak banyak. Padahal harus dipahami konsekuensi dari banyak anak tersebut, orang tua harus dapat berhasil mendidik para anak tersebut sehingga mereka kedepannya tidak menjadi beban bagi keluarga ataupun beban negara. Untuk itulah partisipasi penuh dari semua kalangan masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program ini.

Seperti temuan lainnya yang masih banyaknya ditemukan pemukiman kumuh pasca pandemi Covid-19 di Indonesia yang seharusnya dapat diminimalkan untuk di tata kelola supaya menjadi tempat pemukiman yang layak huni dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih baik (Gobel, 2022). Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Makkar et al., (2014) yang menyatakan bahwa pentingnya pengembangan program kesadaran dan pelatihan bersama yang digelar dengan masyarakat setempat khususnya masyarakat menengah kebawah agar semakin menguatkan program manajemen limbah ini, terutama yang diadakan dengan event yang menarik seperti lomba atau acara bazar lainnya yang sangat menarik bagi masyarakat. Untuk itulah kreatifitas disini juga harus tetap dipadu-padankan dalam mengelola program – program penyuluhan ini.

Pentingnya pemanfaatan kembali limbah yang masih berguna sebagai gaya hidup sehari-hari di perkotaan juga merupakan aksi nyata dalam rangka mengurangi kuota limbah setiap harinya (Awasthi et al., 2018). Tan et al., (2021) juga menambahkan bahwa klarifikasi kebijakan pengelolaan sampah harus dapat berkembang sesuai dengan tren perkembangan yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila hal tersebut diketahui oleh masyarakat maka akan lebih gampang untuk dikampanyekan.

Lalu, temuan lainnya yang didapatkan berdasarkan pendapat dari para petugas TPST Bantar Gebang sendiri, beberapa dari mereka diakuinya juga kurang memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Mereka juga kadang kurang memahami dampak buruk bagi kesehatan mereka. Hal ini terbukti pada saat di lokasi terkadang mereka membuka sarung tangan dan masker mereka, sehingga perlindungan bagi dirinya sendiri terlihat sangat minin sekali. Mereka berpendapat bahwa karena sudah terbiasa terkadang mereka lupa dan merasa yakin saja dengan perilaku yang dilakukannya. Kemudian dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan juga yang masih sangat rendah, sehingga belum bisa optimal dalam manajemen limbah yang efektif. Kedisiplinan para petugas yang masih sangat kurang juga menyebabkan mereka tidak melakukan sesuai prosedur perlindungan K3. Dengan demikian, training pendidikan lingkungan harus dioptimalkan dalam mendukung manajemen limbah di TPST ini terutama bagi para pekerja yang notabene berkecimpung aktif di lokasi tersebut.

Mavropoulos, Tsakona and Anthouli (2015) menemukan bahwa pentingnya menciptakan peluang inovasi baru dalam mengelola perilaku manusia dengan penggunaan teknologi canggih berbasis lingkungan seperti manajemen limbah. Menggunakan persuasif teknologi akan mengarahkan perilaku pengguna ke arah perilaku daur ulang yang diinginkan. Borchard, Zeiss and Recker (2022) menyatakan bahwa pembentukan wadah limbah pintar atau buatan seperti robot secara digital akan mendukung pengelolaan limbah menjadi lebih

efektif dan efisien. Temuan pendapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa, permasalahan alokasi anggaran yang masih disesuaikan dengan pendapatan daerah sehingga, optimalisasi manajemen limbah belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh saja, harapan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ini TPST akan menjadi model percontohan TPS yang berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan. Namun, memang masih butuh proses panjang dalam manajemen ini, karena tidak hanya terkait satu atau dua aspek saja melainkan menyeluruh, sehingga memang butuh kesabaran dan kerja keras untuk mencapai tujuan program tersebut, seperti peningkatan SDM yang ahli tetap diupayakan dengan gencar dalam mendukung program ini. Seperti yang terpapar dalam visi TPST masa depan pada Gambar 6.

Pada Gambar 6 terlihat gambaran TPS yang mengutamakan inovasi berkelanjutan, harapan ini merupakan perencanaan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik, dimana suatu kebanggaan tersendiri apabila TPS ini menjadi contoh pembelajaran manajemen sampah atau limbah dalam lingkup nasional. Salam et. al., (2022) menyatakan bahwa permasalahan di negara berkembang yang sering terjadi yakni teknik pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar sistem pengelolaan limbah yang sesuai sehingga menyebabkan masalah lingkungan yang serius di tingkat lokal dan global. Untuk itulah negara harus mengadopsi metode pengelolaan limbah secara komprehensif dan merenovasinya melalui peningkatan teknologi terbarukan.

RENCANA PENGEMBANGAN TPST bantargebang

Mecjadi TPST Regional ,DKI Jakarta Kota Be* asi Kabupaten Bakasi dan

Akan OiDangun Waste to Energy sebanyak 3-5 unit untuk menghabiskan IB juta m3 sampan

Merja<⅛ Pusat stud' Persamρaħan Nasionai

Ciwift

Gambar 6. TPST Bantar Gebang Masa Depan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,2022

Namun, perlu diingat bahwa adanya dukungan penuh dari semua komponen tidak serta merta dapat mendukung terciptanya visi dan misi yang diemban, melainkan kebijakan yang dibuat juga menjadi penentu keberhasilannya. Kolaborasi keduanya akan semakin lengkap apabila kebijakan yang tepat guna akan mendukung visi dan misi untuk jangka panjang. Kebijakan yang ketat akan menentukan kesuksesan pengelolaan limbah yang berkelanjutan ini (Ali et. al.,2017). Pencapaian sistem pengelolaan limbah yang berfungsi dengan baik untuk limbah padat perkotaan masih menjadi masalah yang menuntut banyak negara. Oleh karena itu, ada panggilan mendesak untuk mengembangkan dan mengintegrasikan praktik pengelolaan sampah baru yang dapat secara positif mempengaruhi perilaku warga dalam pemisahan dan produksi sampah. Solusi teknologi baru dapat mendorong produksi sampah rumah tangga yang lebih rendah dan tingkat pemisahan sampah yang lebih tinggi (Vorobeva et. al., 2022).

Zikali et. al., (2022) menambahkan juga pentingnya strategi pengelolaan sampah dengan program pengentasan kemiskinan yang layak untuk mempertahankan mata percaharian dan tetap meminimalkan bahaya kesehatan di negara berkembang. Wong (2022) juga menambahkan bahwa pentingnya strategi penerapan integrasi limbah berkelanjutan lintas sektor dengan tiga konsep keseimbangan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan dalam meminimalkan dampak negatif penurunan lingkungan secara tepat sasaran. Jerin et. al., (2022) menemukan bahwa kurangnya pemantauan dan koordinasi antara pelaksana kebijakan akan menyebabkan implementasi kebijakan lingkungan yang stagnan.

Temuan ini juga sejalan dengan kondisi pengumpulan sampah yang terjadi tetap akan disatukan kembali saat masuk ke TPST Bantar Gebang. Kurangnya koordinasi antara masing - masing pihak baik dari pihak Kelurahan dan TPS yang menyebabkan sampah yang dikumpulkan akan tetap bercampur aduk. Program pemantauan dan koordinasi antara masing instansi masih belum maksimal sehingga pada hasil akhirnya sampah di TPST masih akan menjadi satu.

Untuk itulah, pentingnya mengembangkan program peningkatan kesadaran bagi masyarakat terutama yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya upaya kebersihan dengan perhatian penuh pada faktor psikososial yang mempengaruhi perilaku populasi sasaran tersebut. Temuan ini nantinya akan menunjukkan bahwa pentingnya kontrol perilaku yang dirasakan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu merancang kebijakan yang menekankan perlunya opini/demonstrasi masyarakat yang positif, partisipasi aktif masyarakat, dan intervensi berkala oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pemilahan sampah yang efektif, terutama di tingkat rumah tangga.

Seperti pada temuan pengelolaan sampah di Kota Jakarta pada saat lampau masih memakai konsep lama yaitu sistem kumpul, angkut dan buang. Kemudian pada saat ini konsep lama telah mengalami pergeseran perubahan menjadi konsep yang baru dengan manajemen sampah yang mengkolaborasi peran aktif dari pemerintah, swasta dan masyarakat, walaupun kondisi saat ini memang masih belum dirasa optimal dalam mendukung penurunan jumlah sampah yang masih saja tercampur di TPST Bantar Gebang.

Gambar 7 di bawah merupakan bukti bahwa pihak TPST Bantar Gebang sudah aktif dalam mengelola sampah dengan konsep baru yakni kolaborasi aktif dari semua pihak yang terkait. Pembinaan rutin kepada masyarakat ini terlihat pada tahun 2022 sejak bulan Januari hingga September dengan penerimaan sebanyak 106 kelompok Masyarakat (Tabel 1).

G ambar 7. Kegiatan Pembinaan Warga

Sumber: TPST Bantar Gebang,2022

Tabel 1. Daftar Kunjungan Edukasi Sampah di Tahun 2022

|

No |

Bulan |

Total Grup |

|

1 |

Januari |

7 |

|

2 |

Februari |

16 |

|

3 |

Maret |

19 |

|

4 |

April |

2 |

|

5 |

Mei |

16 |

|

6 |

Juni |

12 |

|

7 |

Juli |

14 |

|

8 |

Agustus |

15 |

|

9 |

September |

15 |

|

Total Akhir |

106 |

Sumber: TPST Bantar Gebang

Walaupun TPST Bantar Gebang sudah aktif dalam mempromosikan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, namun sangat disayangkan setelah proses kunjungan yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut, pihak TPST tidak melakukan evaluasi sejauh mana warga telah dapat memahami dan dapat melakukan praktik langsung saat di luar kawasan tersebut. Sehingga proses monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan warga ini masih dirasa belum optimal dikarenakan kinerja yang dihasilkan belum dipantau kembali secara langsung. Padahal seharusnya saat dilakukan penyuluhan tentang sampah, setelah selesai dari kegiatan penyuluhan tersebut beberapa waktu berikutnya seyogyanya dilakukan pemantauan kembali secara periodik apakah memang benar bahwa warga tersebut telah berhasil merubah perilaku mereka. Hal ini yang masih menjadi kekurangan dalam kegiatan kampanye pendidikan tentang sampah ini, sehingga apabila tidak ditindak-lanjutin maka keberhasilan kampanye pendidikan lingkungan akan sia – sia saja.

Jika ditarik benang merah dapat diasumsikan bahwa penyebab kurang optimalnya manajemen limbah di TPST Bantar Gebang ini yakni pertama, SDM yang belum handal karena minimnya pendidikan, manajemen operasional, dan kebijakan yang diterapkan. Apabila ketiga aspek ini dikelola dengan tepat maka seharusnya akan mendukung terciptanya TPST yang ramah lingkungan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan dari Delmonico et. al., (2017) yang menyatakan juga hambatan yang sering terjadi dalam manajemen limbah yakni faktor manusia, manajemen operasional, dan infrastruktur yang terbentuk.

Ugwu et. al., (2021) juga menemukan bahwa universitas memikul tanggung jawab penting dalam melatih individu yang cakap agar dapat menyerap ke dalam program - program dan kebijakan yang berkelanjutan. Salah satunya yakni dengan program dari manajemen limbah dari prinsip 3R (reduce, reuse, recycles). Program ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sehari – harinya terutama di kalangan kampus agar para mahasiswa ini semakin terdidik dalam meminimalkan sampah yang dihasilkan setiap harinya serta dapat menjadi sebuah budaya ramah lingkungan yang dapat diteruskan kepada komunitas lainnya yang berada di luar kampus itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan memang wajib dilaksanakan dari usia dini. Pendidikan lingkungan sejak sekolah akan semakin mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan

hingga mereka dewasa nanti (Sormin et. al.,2022). Alhasil, pendidikan disini memegang peran kunci dalam solusi perubahan perilaku individu kearah pro-lingkungan.

Oleh karena itulah, berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan temuan lapangan tersebut dapat diasumsikan bahwasanya diperlukan strategi pelatihan dan peningkatan kampanye pendidikan lingkungan non formal yang inovatif dengan pendekatan psikososial agar dapat mengelola dan merubah pandangan warga terkait manajemen limbah yang berkelanjutan bertujuan untuk pembangunan jangka panjang bagi semua komponen. Pendekatan psikososial ini akan lebih memperdalam konteks human relation sehingga tercipta saling keterbukaan dan bertukar pendapat sehingga menghasilkan komunikasi dua arah yang lebih efektif. Peran aktif dari semua komponen disini saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mendukung penurunan jumlah sampah yang dihasilkan dengan pemilahan sampah secara rutin. Dukungan dari pihak media massa juga menjadi penentu keberhasilan dikarenakan media massa yang gencar memberitakan dan menginformasikan kepada warga dalam mendukung pengurangan sampah ini juga menjadi sarana edukasi informasi terbaik yang sangat cepat dalam proses penyampaiannya apalagi dengan perkembangan era digitalisasi yang sangat canggih. Pemerintah harus terus bergerak aktif dan tegas dalam mengevaluasi secara rutin berbagai temuan - temuan permasalahan terkait pengelolaan sampah ini seperti langsung menindak atau memberikan denda langsung ditempat apabila diketahui warga yang tidak membuang sampah pada tempat yang disediakan ataupun tidak memilah sampah. Begitu pula dengan para petugas TPS yang kurang disiplin juga perlu diberikan hukuman secara langsung agar mereka bisa lebih professional dalam bertugas di lapangan. Proses hukuman denda baik berupa tunai dan non tunai secara langsung ini juga dapat disiarkan secara langsung melalui media massa sehingga akan langsung memberikan efek jera karena disorot banyak khalayak. Kemudian juga, diperlukan penambahan penyediaan lokasi - lokasi TPA yang direkayasa bagi perusahaan limbah untuk membuang limbah dengan cara yang tepat untuk menghindari pencemaran lingkungan dan banjir juga perlu dimaksimalkan, sehingga para perusahaan swasta penghasil limbah ini akan terus berkomitmen dalam mengikuti protokol standar dalam pengelolaan sampah.

Kesimpulan

Pengembangan strategi kampanye inovatif yang menarik akan mendukung peningkatan pendidikan lingkungan dalam manajemen limbah. Terutama difokuskan kepada pelatihan pendidikan non formal secara inklusif dengan pendekatan psikososial sehingga masyarakat akan menjadi tertarik dan turut aktif serta produktif dalam mendukung praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Pemerintah harus selalu memberikan kesempatan kepada semua komponen yang terlibat di dalamnya untuk memberikan curah saran agar mendukung kebersamaan dalam konsistensi pengelolaan sampah terpadu yang diakui dengan komitmen yang bertanggung-jawab antara masing – masing pihak tersebut. Untuk itulah, diperlukan penekanan penting akan terciptanya perubahan perilaku individu yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan, sehingga kedepannnya individu dapat mengembangkan tindakan kontrol positif dalam mengelola sampah dan membangun sikap pro-lingkungan. Dengan demikian, pendidikan lingkungan ini sangat terkait dengan

pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan bermanfaat untuk manajemen sampah di masa depan yang sejalan dengan tujuan dari prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Afifa, Laila. (2021). Bantar Gebang Residents Demand Higher Compesation for Garbage Smell. Retrieved from https://en.tempo.co/read/1509896/bantargebang-residents-demand-higher-compensation-for-garbage-smell, 30 September 2021.

Ali, Mustafa, Wenping Wang, Nawaz Chaudhry, & Yong Geng. (2017). Hospital Waste Management in Developing Countries: A Mini Review. Waste Management & Research, 1-12.

Almulhim, Abdulaziz I. (2022). Household’s Awareness and Participation in Sustainable Electronic Waste Management Practices in Saudi Arabia. Ain Shams Engineering Journal, 13,1-15.

Amos, Rob & Priscila Carvalho. (2021). Locating a Course on Environmental Justice in Theories of Environmental Education and Global Citizenship. Research, 14(2), 140155.

Arini, Esti Galuh, & Widyastri A. Rahmy. (2023). Kajian Potensi Infrastruktur Hijau dengan Pendekatan Geo Design dalam Konteks Pandemi Covid-19 di Bandung. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 10(1), 4662.

Awasthi, Abhishek Kumar, Mengmeng Wang, Zhishu Wang, Mrigendra Kumar Awasthi, & Jinhui Li. (2018). E-waste Management in India: A Mini Review. Waste Management & Research, 36(5), 408-414.

Bagastyo, Arseto Yekti, Anita Dwi Anggrainy, & Mega Sally Maharani Wiguna Hidayat Liang. (2023). Assessment of Attitude and Participation Level Among The Households and Local Merchants Toward Single Use Plastic Waste Management: A Case Study in Balikpapan Municipality, Indonesia. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 7, 1-8.

Borchard, Rebecca, Roman Zeiss, & Jan Recker. (2022). Digitalization of Waste Management: Insights From German Private and Public Waste Management Firms. Waste Management & Research, 40(6), 775-792.

Chukwuone, Nnaemeka Andegbe, Ebele Chinelo Amachina, & Innocent Abanum Ifelunini. (2022). Determinants of Households Waste Disposal Practices and Willingness to Participate in Reducing The Flow of Plastics into The Ocean: Evidence from Coastal City of Lagos Nigeria. Plos One, 17(4), 1-23.

Delmonico, Diego V. de Godoy, Hugo H. dos Santos, Marco AP. Pinheiro, Rosani de Castro, & Regiane M. de Souza. (2017). Waste Management Barriers in Developing Country Hospitals: Case Study and AHP Analysis. Waste Management & Research, 1-11.

Fikadu, Semu Debebe, Abinet Arega Sadore, Gizachew Beykaso Agafari & Feleke Doyore Agide. (2022). Intention to Comply with Solid Waste Management Practices Among Households in Butajira Town, Southern Ethiopia using the Theory of Planned Behavior. Plos One, 17(7), 1-15.

Glackin, Melissa, & Kate Greer. (2021). Environmental Education Related Policy Enactment in Japanese High Schools. Research, 15(2), 165-185.

Gobel, Fendy Faizal. (2022). Korelasi Identitas, Aktivitas dan Legalitas terhadap Munculnya Pemukiman Kumuh Pasca Pandemi Covid-19. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 9(1), 74-86.

Hakim, Rakhmat Nur. (2022). Banjir Jakarta Yang Kembali Telan Korban Jiwa. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/07/07080311/banjir-jakarta-yang-kembali-telan-korban-jiwa?page=all, 7 October 2022.

Hakim, Tri Endangsih, & Harfa Iskandaria. (2022). Urban Modelling Interface (UMI): Analisis Keberlanjutan Kawasan Balimester di Jatinegara Jakarta Timur. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 9(2), 188198.

Imran, Muhammad, Samina Akhtar, Yuee Chen, & Shabbir Ahmad. (2021). Environmental Education and Women: Voices from Pakistan. Sage Open, 1-14.

Jerin, Delufa Tuz, Hasna Hena Sara, Marzuka Ahmad Radia, Prianka Sultana Hema, Shahriar Hasan, Salma Akter Urme, Camilla Audia, Md. Tanvir Hasan, & Zahidul Quayyum. (2022). An Overview of Progress Towards Implementation of Solid Waste Management Policies in Dhaka, Bangladesh. Heliyon, 8, 1-11.

Joshi, Sudhir Chandra, Vishal Diwan, Ashok J. Tamhankar, Rita Joshi, Harshada Shah, Megha Sharma, Ashish Pathak, Ragini Macaden, & Cecilia Stalsby Lundborg. (2015). Staff Perception on Biomedical or Health Care Waste Management: A Qualitative Study in A Rural Tertiary Care Hospital in India. Plos One, 10(5), 1-15.

Karki, Sulata, Surya Raj Niraula, Deepak Kumar Yadav, Avaniendra Chakravartty, & Sabita Karki. (2020). Risk Perception Towards Healthcare Waste Among Community People in Kathmandu, Nepal. Plos One, 15(3), 1-9.

Lissah, Samuel Yaw, Martin Amogre Ayanore, John K. Krugu, Matilda Aberese-Akos, & Robert A. C. Ruiter. (2021). Managing Urban Solid Waste in Ghana: Perspectives and Experiences of Municipal Waste Company Managers and Supervisors in An Urban Municipality. Plos One, 16(3), 1-18.

Mahdi, M. Ivan. (2021). Kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Jakarta Terbesar pada 2021. Retrieved from https://dataindonesia.id/ragam/detail/kapasitas-tempat-pembuangan-sampah-jakarta-terbesar-pada-2021. 31 October 2022.

Makkar, Nayani, Tany Chandra, Prachi Agrawal, Harshit Bansal, Simranjeet Singh, Tanu Anand, Mannan Kumar Gupta, & Rajesh Kumar. (2014). Evaluating Awareness and Practices Pertaining to Radioactive Waste Management among Scrap Dealers in Delhi, India. Plos One, 9(3), 1-7.

Mavropoulos, Antonis, Maria Tsakona, & Aida Anthouli. (2015). Urban Waste Management and The Mobile Challenge. Waste Management & Research, 33(4),381-387.

Mitiku, Getasew, Amha Admasie, Amsalu Birara, & Wubante Yalew. (2020). Biomedical Waste Management Practices and Associated Factors among Health Care Workers in The Era of The Covid-19 Pandemic at Metropolitan City Private Hospitals, Amhara Region, Ethiopia. Plos One, 17(4), 1-17.

Mmereki, Daniel, Baizhan Li, & Liu Meng. (2014). Hazardous and Toxic Waste Management in Botswana: Practices and Challenges. Waste Management & Research, 32(12), 1158-1168.

Mutia, Annissa. (2022). 10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut, RI Peringkat Berapa?. Retrieved from

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/12/10-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut-ri-peringkat-berapa. 25 September 2023.

Neff, Roni A, Marie L. Spiker, & Patricia L. Truant. (2015). Waste Food: US Consumers Reported Awareness, Attitudes, and Behaviors. Plos One, 10(6), 1-16.

Ponti, Marta G., Deonie Allen, Christopher J. White, Douglas Bertram, & Christine Switzer. (2022). A Framework to Assess The Impact of Flooding on The Release of Microplastics from Waste Management Facilities. Journal of Hazardous Materials Advances, 7, 1-11.

Renaldi, Adi. (2020). Indonesia’s Poor Waste Management System May Worsen The Pandemic. Retrieved from https://legacy.pulitzercenter.org/reporting/indonesias-poor-waste-management-system-may-worsen-pandemik, 11 November 2021.

Saha, Soumyabrata & Rituparna Chaki. (2023). IoT-Based Smart Waste Management System in Aspect of Covid-19. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, 9, 1-11.

Salam, Muhammad, Amina Shahzadi, Huaili Zheng, Fakhri Alam, Ghulam Nabi, Shi Dezhi, Waheed Ullah, Sumbal Ammara, Nisar Ali, & Muhammad Bilal. (2022). Effect of Different Environmental Conditions on The Growth and Development of Black Soldier Fly Larvae and Its Utilization in Solid Waste Management and Pollution Mitigation. Environmental Technology & Innovation, 28, 1-16.

Schmidt, Sarah & David Laner. (2023). Environmental Waste Utilization Score to Monitor The Performance of Waste Management Systems: A Novel Indicator Applied to Case Studies in Germany. Resources, Conservation & Recycling Advances, 18, 1-10.

Singh, Jagdeep, Rafael Laurenti, Rajib Sinha, & Bjorn Frostell. (2014). Progress and Challenges to The Global Waste Management System. Waste Management & Research, 32(9), 800-812.

Sormin, Salman Alparis, Siti Maryam Pane, Muklis Lubis, Mhd Yusuf Ritonga, & Cipto Duwi Priyono. (2022). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Etnoekologi Melalui Pedagogi Kreatif dalam Pembelajaran IPS. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(5), 6555-6563.

Tan, Zhixiong, Ying Ren, Jingwei Han, & Siying Chen. (2021). Evolving Pattern and Improvement Path of China’s Solid Waste Management Policies. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 19, 358-368.

Ugwu, Collins O., Chigbogu G. Ozoegwu, Paul A. Ozor, Ndukwe Agwu, & C. Mbohwa. (2021). Waste Reduction and Utilization Strategies to Improve Municipal Solid Waste Management on Nigerian Campuses. Fuel Communications, 9, 1-10.

Vorobeva, Darina, Ian J. Scott, Tiago Oliveira, & Miguel Neto. (2022). Adoption of New Household Waste Management Technologies: The Role of Financial Incentives and Pro-Environmental Behavior. Journal of Cleaner Production, 362, 1-10.

Wong, Ming Hung. (2022). Integrated Sustainable Waste Management in Densely Populated Cities: The Case of Hong Kong. Sustainable Horizons, 2, 1-9.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas ide, kritik dan curah saran terkait penelitian ini untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, TPST Bantar Gebang, dan Masyarakat sekitar kawasan TPST Bantar Gebang atas kesediaan waktu luangnya dalam mendukung terciptanya penulisan ini.

238

SPACE - VOLUME 10, NO. 2, OCTOBER 2023

Discussion and feedback