Alih Fungsi Kawasan Jalur Hijau di Kecamatan Kuta Utara serta Pengaruhnya dalam Menyerap Emisi Co2

on

ALIH FUNGSI KAWASAN JALUR HIJAU

DI KECAMATAN KUTA UTARA

SERTA PENGARUHNYA DALAM MENYERAP EMISI CO2

Conversion of the Green Zones in Kuta Utara District and Impacts on the Absorption of Co2 Emissions

Oleh: I Kadek Pasek Setiawan1

Abstract

Kuta Utara District is a sub-district in Badung Regency that is growing rapidly. This is mainly due to the Badung Regency Regulation number 26 of 2013 about the Spatial Planning of the Badung Regency. This regulation assigns the North Kuta District coast as a Tourism Area and a part of the Sarbagita metropolitan Area. The growing development on this coast has put pressure on the urban land, increased co-optation of agricultural land, and threatened the existence of green open space. The latest especially has endangered the quality of the environment as less space and vegetation are available to absorb the level of carbon dioxide in the air. This study has three goals, including determining the level of conversion of the green belt area, configuring the ratio of deviations, and analysing the impact of the first two goals on the level of carbon dioxide absorption. Data used is sourced from Google images available for the years 2006, 2010, and 2019, maps of the Geospatial Information Agency, and from direct identification on the field. Study results indicate that the conversion of green belt areas in North Kuta is dominated by 56% trade and services, 24% housing and 10.6% accommodation for tourists. Analysis of trends in deviation of green belt utilisation shows that in 2006-2019, land uses were dominated by trade, services, housing development and tourist accommodation. The rapid construction of tourist accommodations has taken place since 2010. The reduction of the green belt has consequently decreased vegetation available to absorb carbon dioxide by 2.300,28 tons per year in 2019, or equal to an average of 30.98 tons annually.

Keywords: green belt; changes; spatial; carbon dioxide

Abstrak

Kecamatan Kuta Utara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang perkembangan pertumbuhan pembangunannya cukup pesat. Hal ini terjadi karena dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung yang menjadikan wilayah pesisir ini sebagai kawasan pariwisata dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan Sarbagita. Semakin berkembangnya kawasan ini mengakibatkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, meningkatnya kooptasi lahan pertanian, dan mengancam eksistensi ruang terbuka hijau. Berkurangnya luas ruang terbuka hijau menurunkan kualitas lingkungan karena salah satu fungsi utama ruang terbuka hijau adalah penyerapan karbon dioksida. Penelitian ini memiliki tiga tujuan termasuk mengetahui perkembangan pembangunan pada kawasan jalur hijau; mengetahui rasio penyimpangan yang terjadi; serta dampaknya terhadap fungsi penyerapan karbon dioksida. Data yang digunakan adalah yang bersumber dari citra Google tahun 2006, 2010, 2019, peta citra Badan Informasi Geospasial, serta melalui identifikasi langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan konversi kawasan jalur hijau di Kuta Utara didominasi perdagangan dan jasa seluas 56%, perumahan seluas 24% dan akomodasi wisata seluas 10,6%. Analisis tren penyimpangan pemanfaatan kawasan jalur hijau menunjukan bahwa pada periode tahun 2006-2019 tren pemanfaatan lahan didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa, perumahan dan akomodasi wisata. Khusus untuk akomodasi wisata perkembangannya paling tinggi dari tahun 2010. Penurunan luas jalur hijau ini juga menurunkan kemampuan serapan karbon dioksida oleh vegetasi yang ada yaitu sebesar 2.300,28 ton/tahun di tahun 2019 atau terjadi penurunan rata-rata sebanyak 30,98 ton setiap tahunnya.

Kata kunci: jalur hijau; perubahan; spasial; karbon dioksida

1

Pendahuluan

Padatnya penduduk di suatu perkotaan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan perkotaan tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang juga semakin bertambah. Selain itu juga diakibatkan adanya konurbasi atau pengembangan perkotaan yang ditandai dengan pembangunan fisik kota. Hal tersebut memiliki kecenderungan mengakibatkan berkurangnya keberadaan ruang terbuka hijau pada suatu kota. Menurut Saratri (1998) dalam Putro (2009) pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan menyebabkan meningkatnya masalah sosial, ekonomi dan perkembangan kota, misalnya peningkatan pengangguran, peningkatan kriminalitas, peningkatan pencemaran, menjamurnya pedagang kaki lima, penurunan kualitas permukiman, dan menyebarnya kemacetan lalu lintas.

Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali yang mengalami pertumbuhan perkotaan yang cukup pesat. Sebagian wilayah Kabupaten Badung termasuk dalam Kawasan Metropolitan Sarbagita. Perkembangan yang terjadi juga tidak terlepas dari fungsi wilayahnya sebagai kawasan pariwisata yang ditetapkan hampir di keseluruhan wilayah pesisir Kabupaten Badung. Akibatnya pertumbuhan pembangunan terus meningkat dan mulai terjadi kooptasi lahan terutama pada lahan-lahan pertanian yang juga ditetapkan sebagai jalur hijau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung, ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada peraturan daerah tersebut juga mengatur RTH jalur hijau yang berupa pertanian lahan basah (persawahan) yang dilestarikan keberadaannya secara berkelanjutan dengan tujuan untuk melestarikan lahan sawah beririgasi, membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. Sebaran kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara, ditetapkan dengan luas kurang lebih 2.776,3 Ha. Delineasi kawasan jalur hijau ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan di Kawasan Jalur Hijau.

Secara umum RTH memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis berupa memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, penyerap air hujan, sebagai peneduh, penyedia oksigen, rumah habitat satwa dan penyerap polutan atau karbon dioksida.

Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan jalur hijau berupa kawasan pertanian sebagai ruang terbuka hijau karena lahan pertanian tanaman pangan tersebut selain memiliki fungsi ekonomi berupa ketahanan pangan, sosial budaya karena bagian dari subak, juga dipandang memiliki fungsi ekologi yaitu salah satunya adalah penyerap polutan atau karbon dioksida.

Namun kondisi jalur hijau di Kabupaten Badung telah banyak beralih fungsi, salah satu yang paling terlihat adalah di Kecamatan Kuta Utara. Sejak ditetapkannya peraturan daerah

tentang jalur hijau kemudian disusul peraturan daerah tentang RTRW, indikasi pemanfaatan jalur hijau yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya semakin marak terjadi. Secara keseluruhan, jumlah Kawasan jalur hijau yang ditetapkan di Kecamatan Kuta Utara adalah sebanyak 6 (enam) hamparan dengan luas total mencapai 207,86 Ha. Indikasi pemanfaatan yang tidak sesuai saat ini telah terjadi di seluruh hamparan jalur hijau.

RTH mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kenyamanan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri. Selain itu RTH juga mampu menyerap emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari segala aktivitas yang terjadi khususnya di Kecamatan Kuta Utara dan perkotaan Sarbagita secara lebih luas. Ketersediaan RTH yang semakin berkurang karena alih fungsi sejalan dengan menurunnya kemampuan RTH dalam penyerapan karbon dioksida yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan pemanfaatan ruang di kawasan jalur hijau yang berimplikasi pada berkurangnya luasan jalur hijau sehingga menurunkan fungsi ekologi RTH yaitu salah satunya kemampuan daya serap terhadap karbon dioksida.

Tinjauan Teori

Ruang terbuka pada suatu kawasan merupakan ruang yang direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan terhadap tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, memungkinkan adanya berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum (Budiharjo dan Sujarto, 2005:89).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Shirvani (1985), ruang terbuka hijau pada umumnya ditujukan untuk penghijauan. Penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang menentukan faktor kenyamanan dan keindahan bagi kota tersebut. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari atau peneduh dan menetralisir udara. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsip-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan. Keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain.

Jenis Ruang Terbuka Hijau atau RTH berdasarkan bentuk menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu:

-

a. RTH Taman dan Hutan Kota meliputi: taman RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, hutan kota dan sabuk hijau (green belt).

-

b. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi: pulau jalan, jalur pejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang.

-

c. RTH Fungsi Tertentu, meliputi: sempadan rel kereta api, jalur hijau SUTT, sempadan pantai, sempadan sungai, pengaman air baku, dan pemakaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, menyebutkan bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana. Secara aspek ekologis RTH berfungsi sebagai penghasil oksigen, bagian paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat vegetasi dan satwa, penyerap dan penyerap polusi udara, polusi air, polusi tanah, penahan angin; dan atau peredam kebisingan.

RTH yang didominasi vegetasi mampu berfungsi sebagai penyerap polusi udara yaitu menyerap gas karbon dioksida atau CO2 sehingga dapat mengurangi polusi udara. Vegetasi dalam merupakan penyerap gas CO2 yang cukup penting selain fitoplankton, ganggang, dan rumput laut di samudera. Adanya vegetasi membantu dalam menyerap gas CO2 melalui proses fotosintesis. Daya serap vegetasi terhadap gas CO2 berbeda-beda tiap jenis vegetasi, seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daya Serap CO2 Berdasarkan Jenis Tutupan Vegetasi

|

Tipe Penutupan |

Daya Serap Terhadap Gas CO2 (kg/Ha/jam) |

Daya Serap Terhadap Gas CO2 (ton/Ha/tahun) |

|

Pohon |

129,92 |

569,07 |

|

Semak Belukar |

12,65 |

55 |

|

Padang Rumput |

2,74 |

12 |

|

Sawah |

2,74 |

12 |

Sumber: Prasetyo dalam Tinambunan (2006)

Seluruh jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara merupakan lahan pertanian atau persawahan yang secara kepemilikan termasuk kepemilikan privat perseorangan, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan kawasan pertanian tersebut ke dalam Peraturan Daerah sebagai kawasan jalur hijau yang dapat dikategorikan sebagai RTH. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.5/PRT/M/2008 yaitu kebun campuran, perkebunan, persawahan yang telah ada sebelumnya dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya termasuk kedalam RTH sabuk hijau atau greenbelt. Serta dalam perhitungan penyediaan RTH sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022, kawasan pertanian juga dapat dihitung sebagai RTH dalam perhitungan dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).

Alih fungsi pada kawasan pertanian marak terjadi meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan jalur hijau yang dibatasi pemanfaatannya dan telah diatur melalui regulasi Peraturan Daerah. Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah menurunnya fungsi-fungsi ekologi kawasan ruang terbuka hijau tersebut diantaranya adalah fungsi resapan, fungsi penghasil oksigen dan fungsi penyerap CO2.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan rasionalistik, yaitu pendekatan penelitian yang bersumber pada fakta empirik dan didukung teori. Adapun teknik analisis yang digunakan sebagai berikut.

-

a. Delineasi Perubahan Spasial Penggunaan Lahan

Delineasi kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara mencacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan di Kawasan Jalur Hijau dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Identifikasi informasi penggunaan lahan merupakan hasil kegiatan manusia pada suatu lahan, penggunaan lahan, atau fungsi lahan, sehingga tidak selalu dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, tetapi secara tidak langsung dapat dikenali dari asosiasi penutup lahannya. Klasifikasi kelas penggunaan lahan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra secara visual. Interpretasi secara visual dilakukan berdasarkan pendekatan unsur-unsur interpretasi seperti rona/warna, tekstur, pola, ukuran, bentuk, bayangan dan situs sebagai pedoman untuk delineasi kelas penggunaan lahan (Purwadhi, et al., 2013). Hasil interpretasi data citra satelit tersebut adalah penutup/penggunaan lahan yang diklasifikasikan sebagai: tubuh air, hutan, tegalan/ladang, perkebunan/kebun, pemukiman dan tempat kegiatan, sawah, lainnya (termasuk dalam klas ini adalah penutup lahan berupa semak/belukar, padang rumput, dan tanah terbuka). Selain melalui hasil interpretasi peta, klasifikasi penggunaan lahan juga dilakukan dengan survei langsung di lapangan.

-

b. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Dinamika perubahan penggunaan lahan dapat diamati dari perubahan spasial penggunaan lahan secara multitemporal. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data spasial penggunaan lahan tahun 2006, 2010, 2015 dan 2019 yang bersumber dari citra Google tahun 2006, 2010, 2019, peta citra Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015, dan juga data statistik. Sebagai peta dasar digunakan Peta Rupa Bumi Indonesia. Metode yang digunakan untuk penelitian ini berbasis pengindraan jauh yaitu interpretasi visual dan metode tumpang susun atau overlay hasil interpretasi.

-

c. Analisis Rasio Simpangan Pemanfaatan Kawasan Jalur Hijau

Rasio simpangan pemanfaatan ruang di kawasan jalur hijau Kecamatan Kuta Utara dihitung dengan membandingkan antara luasan terbangun yang tidak sesuai peruntukan jalur hijau dan yang sesuai dengan peruntukan. Arahan zonasi kawasan jalur hijau di Kabupaten Badung tidak diatur dalam peraturan daerah terkait sehingga rujukan dalam menentukan pemanfaatannya mengacu pada aturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi yaitu arahan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan.

-

d. Analisis Perhitungan Serapan Emisi CO2 Berdasarkan Luas Tutupan Vegetasi

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah emisi CO2 yang mampu diserap oleh jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara berdasarkan luas tutupan vegetasinya. Langkah-langkah perhitungan emisi CO2 ini adalah menggunakan pendekatan daya serap gas CO2 per luasan tutupan vegetasi sesuai dengan Tabel 1. Dari penelitian tersebut dapat dihitung kemampuan serapan taman/jalur hijau dengan cara mengalikan daya serap gas CO2 dengan luas tutupan vegetasi yang telah diukur dengan menggunakan software ArcGIS.

Hasil/Temuan

Berdasarkan hasil analisis delineasi kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan di Kawasan Jalur Hijau dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Terdapat enam hamparan jalur hijau yang ada di Kecamatan Kuta Utara, yang ssecara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hamparan Jalur Hijau di Kecamatan Kuta Utara

|

No |

Hamparan |

Nomor Patok |

Luas (ha) | |

|

RTRW |

Peraturan Daerah Jalur Hijau | |||

|

1 |

Jurusan Kerobokan - Munggu |

91 dan 92 |

34,15 |

31,59 |

|

2 |

Jurusan Kerobokan - Munggu |

93 dan 94 |

15,03 |

22,75 |

|

3 |

Jurusan Kerobokan - Munggu |

95 dan 96 |

39,65 |

65,46 |

|

4 |

Jurusan Kuta - Kerobokan |

105 dan 106 |

16,13 |

16,63 |

|

5 |

Jurusan Kuta - Kerobokan |

107 dan 108 |

93,53 |

106,6 |

|

6 |

Jurusan Kuta - Kerobokan |

109 dan 110 |

9,37 |

16,05 |

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 3 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 26 Tahun 2013 tentang RTRW

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa delineasi luasan masing-masing Peraturan Daerah yang mengatur jalur hijau terdapat perbedaan luas, sehingga dalam penerapan di lapangan terdapat dua Peraturan Daerah yang berlaku. Perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan jalur hijau ini selain terjadi karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dipengaruhi penetapan sebagian Kecamatan Kuta Utara sebagai bagian dari Kawasan Pariwisata Kuta yang meliputi sebagian wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan, Desa Canggu, Desa Tibubeneng yang mana terdapat banyak daerah tujuan wisata yang cukup terkenal di antaranya Pantai Canggu, Pantai Bolong Bulan, Pantai Berawa, Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Belig, dan Pantai Petitenget. Kebijakan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan pembangunan di Kecamatan Kuta Utara.

Indikasi Simpangan Pemanfaatan Ruang

Jika ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033, luas penyimpangan pemanfaatan ruang pada jalur hijau didominasi perdagangan dan jasa 32,51 Ha atau sekitar 68,5 %, diikuti dengan perumahan sebesar 6,46 Ha atau sekitar 13,6 %, dan akomodasi wisata seluas 4,06 Ha atau sekitar 8,6 % dari total luas kawasan jalur hijau yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kuta Utara. Apabila delineasi jalur hijau mengacu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992, maka luas simpangannya juga tidak terlalu signifikan berbeda

dengan Peraturan Daerah RTRW, dimana persentase simpangan terbanyak masih berupa perdagangan dan jasa seluas 56 %, perumahan seluas 24 % dan akomodasi wisata seluas 10,6 %.

Tabel 3. Luas Indikasi Simpangan pada Hamparan Jalur Hijau di Kecamatan Kuta Utara

|

PEMANFA |

LUAS SIMPANGAN (HA) |

Jumlah (ha) |

Persentase (%) | ||||||||||||||

|

Patok 91-92 |

Patok 93-94 |

Patok 95-96 |

Patok 105-106 |

Patok 107-108 |

Patok 109-110 | ||||||||||||

|

No |

ATAN |

PER DA |

RTR |

PERD A |

RTR |

PERD A |

RTR |

PERD A |

RTR |

PERD A |

RTR |

PERD A |

RTR |

PERD A |

RTR |

PERD A |

RTR |

|

LAHAN |

W 2013 |

W 2013 |

W 2013 |

W 2013 |

W 2013 |

W 2013 |

W 2013 |

W 2013 | |||||||||

|

3/19 |

3/199 |

3/199 |

3/199 |

3/199 |

3/199 |

3/199 |

3/199 | ||||||||||

|

92 |

2033 |

2 |

2033 |

2 |

2033 |

3 |

2034 |

3 |

2034 |

3 |

2034 |

3 |

2034 |

3 |

2034 | ||

|

1 |

Kantor |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,02 |

0,00 |

0,03 |

0,00 |

|

2 |

Perdagangan & Jasa |

3,43 |

3,37 |

3,88 |

3,04 |

1,41 |

1,66 |

3,28 |

3,11 |

18,79 |

17,0 3 |

3,65 |

4,30 |

34,44 |

32,5 1 |

56,03 |

68,5 4 |

|

3 |

Akomodasi Wisata |

0,33 |

0,33 |

0,25 |

0,09 |

0,83 |

0,00 |

1,62 |

1,54 |

2,86 |

2,08 |

0,62 |

0,02 |

6,51 |

4,06 |

10,59 |

8,56 |

|

4 |

Gudang |

0,09 |

0,09 |

0,01 |

0,00 |

0,25 |

0,26 |

0,18 |

0,18 |

2,40 |

1,82 |

0,09 |

0,02 |

3,02 |

2,37 |

4,91 |

5,00 |

|

5 |

Rekreasi & Olahraga |

0,00 |

0,00 |

0,63 |

0,00 |

0,08 |

0,26 |

0,73 |

0,75 |

0,16 |

0,16 |

0,00 |

0,00 |

1,60 |

1,17 |

2,60 |

2,47 |

|

6 |

Pertanian & Perikanan |

0,00 |

0,00 |

0,09 |

0,09 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,13 |

0,09 |

0,21 |

0,19 |

|

7 |

Peternakan |

0,00 |

0,00 |

0,19 |

0,19 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,11 |

0,11 |

0,00 |

0,00 |

0,30 |

0,30 |

0,49 |

0,63 |

|

8 |

Rumah |

1,18 |

1,20 |

0,13 |

0,14 |

0,46 |

0,53 |

0,48 |

0,30 |

7,75 |

3,72 |

4,98 |

0,57 |

14,98 |

6,46 |

24,37 |

13,6 |

|

9 |

RTNH |

0,00 |

0,00 |

0,15 |

0,07 |

0,05 |

0,06 |

0,00 |

0,00 |

0,13 |

0,10 |

0,00 |

0,00 |

0,33 |

0,23 |

0,54 |

0,48 |

|

10 |

Lainnya |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

0,06 |

0,08 |

0,18 |

0,00 |

0,00 |

0,14 |

0,24 |

0,23 |

0,51 |

|

Total |

5,03 |

4,99 |

5,33 |

3,62 |

3,08 |

2,77 |

6,37 |

5,94 |

32,32 |

25,2 |

9,34 |

4,91 |

61,47 |

47,4 |

100 |

100 | |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan perdagangan dan jasa cukup massif terjadi pada kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau, diikuti dengan perumahan dan akomodasi wisata. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya perkembangan pariwisata yang terjadi baik di wilayah pesisir Kuta Utara maupun sekitarnya. Hal tersebut juga didukung dengan persentase perdagangan dan jasa yang berkembang justru didominasi perdagangan dan jasa yang sifatnya masih mendukung kegiatan pariwisata seperti penjual kerajinan, galeri, restoran, rumah makan, dan café. Sementara itu, untuk akomodasi wisata juga banyak berkembang diantaranya seperti vila, guest house, dan penginapan.

Gambar 1. Bangunan Vila di Kawasan Jalur

Hijau

Sumber: Hasil Survey 2019

Gambar 2. Bangunan Galeri di Kawasan

Jalur Hijau

Sumber: Hasil Survey, 2019

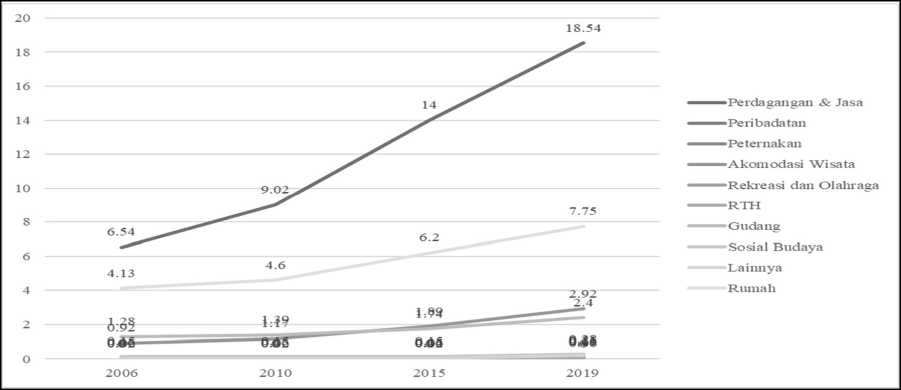

Tren Penyimpangan Pemanfaatan Ruang

Secara keseluruhan, telah terjadi peningkatan penyimpangan pemanfaatan lahan pada setiap hamparan kawasan jalur hijau dalam kurun waktu tahun 2006 s/d 2019. Rata-rata dalam periode tahun 2006-2010, tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2019 tren pemanfaatan lahannya

didominasi untuk rumah serta perdagangan dan jasa dengan tingkat perkembangan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan perkembangan akomodasi wisata, yang jumlahnya berkembang cukup tinggi pada periode tahun 2015-2019. Secara lebih rinci disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5, serta pada Gambar 3 dan Gambar 4 disajikan grafis dari tren penyimpangannya.

Tabel 4. Tren Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Jalur Hijau (Patok 91-96)

Tahun

|

No |

Penggunaan Lahan |

2006 |

Patok 91-92 |

2019 |

Patok 93-94 |

Patok 95-96 | |||||||

|

2010 |

2015 |

2006 |

2010 |

2015 |

2019 |

2006 |

2010 |

2015 |

2019 | ||||

|

1 |

Perdagangan & Jasa |

0,71 |

1,38 |

2,29 |

3,42 |

1,15 |

1,68 |

2,19 |

3,59 |

0,60 |

0,88 |

1,14 |

1,64 |

|

2 |

Peribadatan |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,10 |

0,10 |

0,10 |

0,10 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

|

3 |

Pertanian & Perikanan |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,09 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

4 |

Peternakan |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,19 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

5 |

Perkantoran |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

6 |

Akomodasi Wisata |

0,00 |

0,02 |

0,02 |

0,33 |

0,00 |

0,00 |

0,12 |

0,25 |

0,08 |

0,42 |

0,53 |

0,83 |

|

7 |

Rekreasi dan Olahraga |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,20 |

0,20 |

0,63 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,08 |

|

8 |

Lainnya |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,01 |

0,13 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

|

9 |

Gudang |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,13 |

0,13 |

0,13 |

0,20 |

0,03 |

0,13 |

0,24 |

0,26 |

|

10 |

Rumah |

0,00 |

0,00 |

0,23 |

1,23 |

1,39 |

2,11 |

2,75 |

5,18 |

0,24 |

0,24 |

0,34 |

0,54 |

|

Total |

0,80 |

1,49 |

2,63 |

5,07 |

2,77 |

4,22 |

5,50 |

10,36 |

1,04 |

1,76 |

2,34 |

3,44 | |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel 5. Tren Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Jalur Hijau (Patok105-110)

Tahun

|

No |

Penggunaan Lahan |

2006 |

Patok 105-106 |

2006 |

Patok 107-108 |

2019 |

Patok 109-110 | ||||||

|

2010 |

2015 |

2019 |

2010 |

2015 |

2006 |

2010 |

2015 |

2019 | |||||

|

1 |

Perdagangan & Jasa |

1,53 |

2,04 |

2,98 |

3,30 |

6,54 |

9,02 |

14,0 |

18,54 |

2,83 |

3,28 |

4,15 |

4,38 |

|

2 |

Peribadatan |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

3 |

Pertanian & Perikanan |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,02 |

0,11 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

4 |

Peternakan |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

5 |

Perkantoran |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

6 |

Akomodasi Wisata |

0,21 |

0,24 |

0,51 |

1,60 |

0,92 |

1,17 |

1,89 |

2,92 |

0,48 |

0,48 |

0,60 |

0,60 |

|

7 |

Rekreasi dan Olahraga |

0,07 |

0,09 |

0,69 |

0,75 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,16 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

8 |

Lainnya |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

0,21 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

9 |

Gudang |

0,07 |

0,07 |

0,07 |

0,18 |

1,28 |

1,39 |

1,74 |

2,40 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

|

10 |

Rumah |

0,23 |

0,23 |

0,23 |

0,48 |

4,13 |

4,60 |

6,20 |

7,75 |

3,20 |

3,56 |

4,70 |

4,97 |

|

Total |

2,13 |

2,69 |

4,50 |

6,33 |

12,95 |

16,26 |

23,9 |

32,15 |

6,60 |

7,41 |

9,54 |

10,04 | |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 3. Tren Penyimpangan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Jalur Hijau Kec. Kuta Utara Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 4. Contoh Tren Penyimpangan Pemanfaatan Ruang pada Kaw. Jalur Hijau Patok 107-108 Sumber: Hasil analisis, 2019

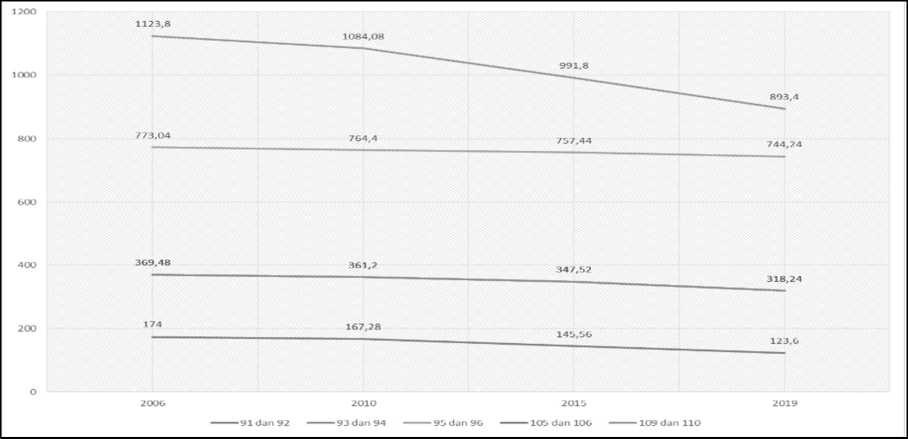

Analisis Perhitungan Serapan Emisi CO2 Berdasarkan Luas Tutupan Vegetasi

Salah satu fungsi RTH adalah menyerap gas polutan yaitu CO2. Tren konversi luas kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara memberi pengaruh terhadap menurunnya fungsi serapan terhadap CO2. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis perhitungan serapan emisi berdasarkan tutupan lahan menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Pada perhitungan ini menggunakan daya serap gas CO2 per luasan tutupan vegetasi sesuai dengan Tabel 1. Dari penelitian tersebut dapat dihitung kemampuan serapan kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara dengan cara mengalikan daya serap gas CO2 per tahun dengan luas tutupan vegetasi yang telah diukur dengan menggunakan software ArcGIS. Kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara seluruhnya merupakan kawasan pertanian yang tutupan vegetasi dominannya adalah padi yang berdasarkan Tabel 1 memiliki daya serap terhadap gas CO2 sebesar 12 ton/Ha/tahun. Pada tahun 2006 luas kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara seluas 231,79 hektar mampu menyerap emisi CO2 sebesar 2.793 ton/tahun. Angka tersebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan menjadi bangun-bangunan ataupun ruang terbuka non hijau. Hingga pada tahun 2019, luas kawasan jalur hijau yang tersisa seluas 191,69 hektar yang mampu menyerap emisi CO2 sebesar 2.300,28 ton per tahun (Tabel 6).

Tabel 6. Tren Penurunan Luas Kawasan Jalur Hijau dan Daya Serap Emisi CO2

|

No |

Hamparan |

Nomor Patok |

Luas Jalur Hijau |

Daya Serap Emisi CO2 | ||||||

|

2006 |

2010 |

2015 |

2019 |

2006 |

2010 |

2015 |

2019 | |||

|

1 |

Jurusan Kerobokan - Munggu |

91 dan 92 |

30,79 |

30,10 |

28,96 |

26,52 |

369,48 |

361,20 |

347,52 |

318,24 |

|

2 |

Jurusan Kerobokan - Munggu |

93 dan 94 |

19,98 |

18,53 |

17,25 |

12,39 |

239,76 |

222,36 |

207,00 |

148,68 |

|

3 |

Jurusan Kerobokan - Munggu |

95 dan 96 |

64,42 |

63,70 |

63,12 |

62,02 |

773,04 |

764,40 |

757,44 |

744,24 |

|

4 |

Jurusan Kuta - Kerobokan |

105 dan 106 |

14,50 |

13,94 |

12,13 |

10,30 |

174,00 |

167,28 |

145,56 |

123,60 |

|

5 |

Jurusan Kuta - Kerobokan |

107 dan 108 |

93,65 |

90,34 |

82,65 |

74,45 |

1123,80 |

1084,08 |

991,80 |

893,40 |

|

6 |

Jurusan Kuta - Kerobokan |

109 dan 110 |

9,45 |

8,64 |

6,51 |

6,01 |

113,40 |

103,68 |

78,12 |

72,12 |

|

Jumlah |

232,79 |

225,25 |

210,62 |

191,69 |

2793,48 |

2703,00 |

2527,44 |

2300,28 | ||

|

Sumber: Hasil Analisis, 2019 | ||||||||||

Tren penurunan luas kawasan jalur hijau yang diikuti dengan penurunan fungsi daya serap emisi CO2 menggambarkan bahwa apabila kawasan jalur hijau terus dibiarkan terkonversi maka dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan sekitarnya. Gas CO2 dalam jumlah banyak yang tidak terserap oleh tumbuhan dapat meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer sehingga berkorelasi terhadap peningkatan suhu udara dan atmosfer.

Gambar 5. Tren Penurunan Fungsi Daya Serap CO2 Kawasan Jalur Hijau Kecamatan Kuta Utara Sumber: Hasil Analisis, 2019

Kesimpulan

Kecamatan Kuta Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung, merupakan bagian dari kawasan pariwisata Kuta telah berkembang pesat berbagai akomodasi penunjang kegiatan pariwisata. Perkembangan yang terjadi justru juga terjadi di kawasan yang peruntukannya non terbangun yaitu kawasan jalur hijau. Kawasan jalur hijau yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri memiliki luasan yang berbeda namun tidak terlalu signifikan dengan jalur hijau pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Badung.

Persentase simpangan pemanfaatan ruang pada kawasan jalur hijau didominasi oleh perdagangan dan jasa seluas 56%, perumahan seluas 24% dan akomodasi wisata seluas 10,6%. Dari hasil analisis tren penyimpangan pemanfaatan kawasan jalur hijau terjadi pada periode tahun 2006-2010, tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2019, tren pemanfaatan lahan didominasi untuk rumah serta perdagangan dan jasa dengan tingkat perkembangan yang cenderung meningkat, begitu juga dengan perkembangan akomodasi wisata, yang jumlahnya berkembang cukup tinggi pada periode tahun 2015-2019. Sejalan dengan adanya alih fungsi lahan terhadap kawasan jalur hijau sehingga menurunkan luas kawasan jalur hijau secara konsisten setiap tahunnya.

Hal tersebut berdampak pada penurunan fungsi kawasan jalur hijau secara ekologi. Salah satunya adalah fungsi daya serap terhadap CO2. Serapan terhadap CO2 dari tahun 2006 hingga tahun 2019 setiap tahunnya rata-rata terjadi penurunan fungsi resapan sebanyak

30,94 ton. Penurunan fungsi daya resap CO2 ini memberi dampak terhadap peningkatan suhu udara dan atmosfer, sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada fungsi daya resap CO2 pada kawasan jalur hijau berdasarkan tren yang ada. Kedepan perlu penelitian yang lebih lanjut terhadap fungsi tutupan lahan lain yang juga memberikan pengaruh terhadap daya resap CO2 dan fungsi ekologi lainnya. Di sisi lain, banyaknya penyimpangan terhadap kawasan jalur hijau dapat dilihat sebagai indikasi kelemahan pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang. Perencanaan penataan ruang sebagai salah satu wewenang pemerintah yang diatur dalam konstitusi untuk menuju mewujudkan keterpaduan pembangunan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ruang. Sehingga ke depan dibutuhkan adanya evaluasi peninjauan kembali terhadap kebijakan maupun implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang maupun peraturan daerah tentang jalur hijau yang berlaku.

Daftar Pustaka

Adiastari, R., Boedisantoso, R., & Wilujeng, S. A. (2010). Kajian Mengenai Kemampuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Menyerap Emisi Karbon di Kota Surabaya. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.

Budiharjo, E. & Sujarto, D. (2009). Kota Berkelanjutan. Bandung: PT Alumni

Carr, S, et.al. (1992). Public Space. New York: Cambridge University Press

H. Kodhyat. (1998). Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Hanifah, N. (2012). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen (Studi Kasus Kota Semarang), (Doctoral dissertation, Thesis: Geophysics and Meteorology).

Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008: Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Kementerian PU

Lestari. (2009). Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan. Universitas Sumatra Utara Murniyanto, E., Wicaksono, K. P., & Muhsoni, F. F. (2011). Analisis Emisi CH4 dan Serapan CO2 Aktivitas Pertanian di Jawa Timur. Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi, 4(1), 51-61.

Nasoetion, L.I. (2003). Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya. dalam Kurnia dkk. (eds). Makalah Seminar Nasional: Multifungsi Lahan Sawah dan Konversi Lahan Pertanian. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pemerintah Kabupaten Badung. (1992). Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan di Kawasan Jalur Hijau.

Pemerintah Kabupaten Badung. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung 2013-2033.

Pemerintah Propinsi Bali. (2015). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Zonasi Sistem Provinsi.

Purwadhi, S.H., F. Rokhmatuloh, & Haryani, N.S. (2013). Aplikasi Teknologi Pengindraan Jauh Untuk Pengembangan Wilayah. Jakarta: Departemen Geografi Fakultas MIPA-Universitas Indonesia.

Putro S. (2009). Pemodelan Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services) Berbasis Sistem Informasi Geografis untuk Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Kota Semarang. Jurnal Geograf, 6(2), 111-120.

Shirvani, H. (1985). The Urban Design Process. Van Nostrand Reinhold Company.

Tinambunan R. S. (2006). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

176

SPACE - VOLUME 10, NO. 2, OCTOBER 2023

Discussion and feedback