Filosofi Pola Pekarangan dan Rumah Tradisional, Obyek Studi di Desa Bayung Gede - Bangli

on

FILOSOFI POLA PEKARANGAN

RUANG

SPACE

DAN RUMAH TRADISIONAL

OBYEK STUDI DI DESA BAYUNG GEDE - BANGLI

Spatial Philosophy of Housing Compound and Traditional House

Layouts, the Case of Bayung Gede Settlement - Bangli

Oleh: A A Gde Djaja Bharuna S1, I Ketut Muliawan Salain2, Anak Agung

Ngurah Aritama3*

Abstract

Kintamani has several Bali Aga villages. Bayung Gede is one of them, which is an old settlement that has distinct cultural and architectural features. It is geographically positioned on a mountainous terrain of 800-900 metres above sea level. Its chilling climate condition impacts the spatial formation of its traditional homes, including layout patterns, building functions, opening patterns, and building forms. A combination of all of these attributes creates Bayung Gede as a settlement with a unique physical formation. Space within a house compound directly adjacent to the rurung (community road) is categorised as a sacred zone. This article aims to identify the philosophical elements of settlement and homes of the Bayung Gede community. It describes building forms, spatial patterns, and various uniqueness of Bayung Gede’s traditional houses. Furthermore, it breaks down design elements, which include home patterns, orientation, zoning, circulation and building layouts that are restricted to those meant for living only. Within, it addresses the study of form, scale, and proportion. Data is gathered through observations, architectural documentation, and interviews. For the aforementioned study, a descriptive-naturalistic research approach is used. It is concluded that the design of traditional homes in Bayung Gede Village is well-founded by a particular philosophy that makes this settlement unique compared to other Bali mountainous villages in Bali.

Keywords: philosophy; housing compound; house layout; building form

Abstrak

Kitamani memiliki beberapa desa Bali Aga. Bayung Gede adalah salah satunya yang merupakan desa kuno dengan ciri khas dalam budaya dan arsitekturnya. Topografi daerah pegunungan (800-900 M, dpl) berhawa sejuk berpengaruh terhadap pola penempatan, fungsi ruang, pola bukaan ruang, serta bentuk bangunan. Keunikan pada penataan bangunan rumah yakni hierarki nilai yang berlawanan di kanan dan kiri jalan lingkungan. Pada setiap rumah, zona yang paling dekat dengan sumbu jalan (rurung), merupakan zona sakral. Tujuan penulisan adalah untuk menemukenali filosofi yang terkandung pada rumah tradisional dengan mendeskripsikan bentuk bangunan, pola, serta keunikan-keunikan rumah tradisionalnya. Selanjutnya mengurai unsur-unsur perancangan yakni: pola rumah, orientasi, zoning, dan sirkulasi; dan tata bangunan yang dibatasi hanya pada fungsi hunian. Kemudian kajian bentuk, skala, dan proporsi juga ditujukan di dalamnya. Pendataan dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode penelitian dengan karakteristik seperti ini, mempergunakan deskriptif-naturalistik. Dapat disimpulkan bahwa terdapat filosofi yang melatarbelakangi pola pekarangan dan rumah tradisional di Desa Bayung Gede yang membuat permukiman ini unik jika dibandingkan dengan desa-desa pegunungan lainnya yang ada di Bali.

Kata kunci: filosofi; pekarangan rumah; layout rumah; tata bangunan

Pendahuluan

Desa Adat Bayung Gede merupakan salah satu desa tua di Bali yang berkembang pada masa Bali Aga. Desa-desa yang umumnya merupakan kebudayaan Bali Aga atau Bali Mula cukup banyak tersebar di daerah Kintamani, di sekitar daerah yang berhawa sejuk itu pula ditemukan banyak tinggalan-tinggalan kuno yang memberikan gambaran kehidupan masyarakat Bali di masa silam. Salah satu desa kuno yang cukup penting di kawasan Kintamani yakni Bayung Gede yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam budaya dan arsitekturnya. Bayung Gede senantiasa diselimuti hawa sejuk. Topografi yang memiliki ketinggian (daerah pegunungan) memberikan hawa sejuk dan dingin berpengaruh pula terhadap pola-pola penempatan, fungsi ruang dan pola bukaan bangunan serta perwujudan bentuk bangunan. Pola pekarangan di Desa Bayung Gede dibandingkan dengan pola pekarangan di desa pegunungan lainnya di Bali memiliki karakter yang cukup unik.

Mengurai tentang keunikan, dan sebagaimana dinyatakan oleh (Poedjawijatna, 1981), bahwa terdapat atau ada pengaruh akulturasi/susupan konsep-konsep filosofis arsitektur Hindu Majapahit pada morfologi arsitektur permukiman Desa Bayung Gede. Jika mengutip hasil penelitian Jensen, Suryani, and Putra (1996) muncul pendapat yang bermaksud untuk menguraikan pokok persoalan yang menjadi sumber perbedaan pendapat tentang ‘budaya susupan’ dari peneliti, menyangkut beberapa hal, yaitu; 1) Budaya Bali merupakan hasil susupan berbagai unsur yang masuk secara progresif sejak berabad-abad; 2) Desa Bayung Gede dipandang sebagai desa yang “kurang terpengaruh oleh budaya susupan”, bila dibandingkan dengan desa-desa pegunungan lainnya.

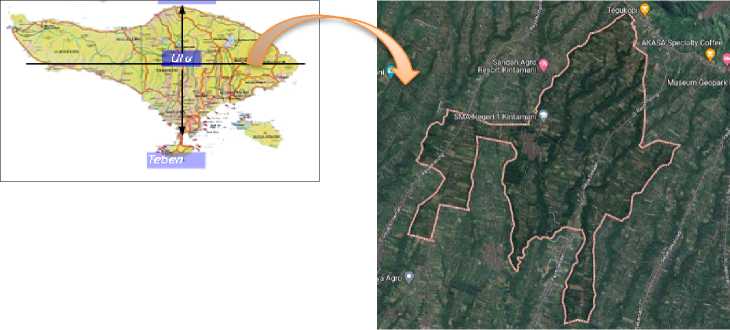

Peta lokasi Desa Bayung Gede tersaji pada Gambar 1. Desa ini dibatasi oleh Desa Batur di sebelah utara, Desa Sekardadi di sebelah timur, Bonyoh dan Sekaan di sebelah selatan serta Desa Belacan di sebelah barat. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 800-900 meter dari atas permukaan laut. Oleh karena itu, Desa Bayung Gede senantiasa diselimuti hawa sejuk. Kondisi iklim yang sejuk menyebabkan pertanian lahan kering menjadi sektor andalan warga desa ini. Sebagian besar warga Bayung Gede berada di tegalan sejak pagi hingga sore hari. Hampir sepanjang hari masyarakat desa menggarap lahan tegalan dan pulang ke rumah sekitar pukul 19.00. Kecuali jika ada upacara di pura-pura penting yang dilakukan di wilayah desa, maka warga Bayung Gede akan lebih lama berada di pusat desa.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Bayung Gede Sumber: Google Map, 2021

Kondisi sosial budaya masyarakat Bayung Gede didasari oleh dasar tattwa (falsafah) yang erat kaitannya dengan agama (Hindu). Falsafah hidup Agama Hindu terdiri dari tattwa, susila dan upacara. Falsafah (tattwa) sebagai lapisan yang paling dalam dari agama Hindu. Tatwa atau tattwa jika diartikan oleh Mardiwarsito (1990) berarti kebenaran, kenyataaan, sesungguhnya, hakekat, hakekat hidup (sifat kodrati). Dalam uraian panjang kamus Jawa Kuno, kata tattwa dapat diartikan sebagai “pengetahuan tentang hakekat hidup (kebenaran)”. Filsafat menurut (Pithagoras, Cicero, Leighton, dan Gie, 1976) adalah: cinta kearifan, ibu dari semua seni atau seni kehidupan, suatu pandangan hidup atau ajaran tentang nilai, makna dan tujuan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembahasan pola pekarangan dan rumah tradisional jika diulas dari filosofi, maka akan banyak berbicara mengenai tattwa yang berkaitan dengan hakekat kehidupan di Desa Bayung Gede yang berdasarkan pada ajaran Hindu. Merujuk Manik (2008), keunikan-keunikan yang ada di Desa Bayung Gede yang tidak ditemukan di desa-desa lain seperti; tidak mengenal seni upacara agama yang berlebihan sebagaimana ciri budaya Bali; tidak menggunakan nama dewa Hindu; tidak mengenal kasta; tidak melaksanakan upacara pembakaran mayat seperti budaya pengaruh Hindu.

Pola pekarangan rumah merupakan salah satu ciri khas dari Desa Bayung Gede, Bangli yang membedakannya dengan desa lainnya di Bali. Pola rumah tradisional desa lainnya di Bali, umumnya penempatan area persembahyangan yang seragam pada arah timur laut di daerah Bali dataran. Berdasarkan hasil kegiatan Program Magister Arsitektur Unud pada tahun 2008, yang mengadakan penelitian/studi inventarisasi dan dokumentasi, mencatat bahwa tipologi bangunan rumah di Desa Bayung Gede cukup sederhana, umumnya hanya terdiri dari beberapa massa bangunan saja. Pada layout salah satu pekarangan rumah tinggal tradisional di Bayung Gede, terlihat bale pegaman, paon dan jineng berorientasi masing-masing ke arah barat dan timur, sama-sama menuju ke ruang terbuka di tengah (‘natah’/court-yard) yang menjadi titik sentral dari pekarangan rumah. Kemudian beranjak dari natah ini, kearah utara dan selatan terdapat pintu penghubung (paletasan) ke pekarangan rumah lain yang bersebelahan. Orientasi lumbung ke arah barat menuju ke ruang terbuka (‘natah’). Natah disini berfungsi utilitas dan sosial, sementara natah yang tercipta di antara bale pegaman dan dapur (paon) bermakna sebagai pusat sirkulasi dan pusat orientasi. Sewaktu-waktu kedua natah ini dapat berfungsi sebagai ruang duduk dan tempat mempersiapkan upacara yang dilakukan secara kolektif, misalnya pada saat berlangsung upacara adat (Pangasih & Asvitasari, 2016).

Dari tinjauan tulisan/penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pola permukiman tradisional di Desa Bayung Gede terbentuk dari serangkaian aktivitas masyarakatnya serta adaptasi dengan lingkungannya. Pola permukiman tersebut memperlihatkan orientasi kosmologi, pola biogeofisik, dengan hirarki tata ruang sesuai keyakinan masyarakatnya, yang turun temurun diaplikasikan serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya (Bharuna S, Salain, & Bupala, 2019). Sehingga menarik untuk mengenal lebih jauh bentuk bangunan, pola, serta keunikan-keunikan yang terdapat pada rumah tradisional Desa Adat Bayung Gede, Bangli. Lingkup bahasan mencakup unsur-unsur perancangan yakni: pola rumah yang meliputi orientasi, zoning, dan sirkulasi; dan tata bangunan yang dibatasi hanya pada fungsi bangunan saja, untuk

selanjutnya bentuk, skala, dan proporsi akan dibahas pada bahasan selanjutnya yang ditujukan untuk menemukenali filosofi yang terkandung di dalamnya.

Review Literatur

a. Pola Pekarangan dan Rumah Tradisional Desa Pegunungan di Bali

Swanendri (2016) menguraikan, bahwa pada umumnya pola permukiman di Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tata nilai ritual, sistem kepercayaan, potensi alam, dan kondisi ekonomi pada permukiman tersebut. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang dalam kehidupannya berdasarkan pada filosofi dan konsep Tri Hita Karana yang memiliki arti keharmonisan atau keseimbangan, yaitu dengan Tuhan, dengan sesama manusia serta keharmonisan dengan alam. Dalam prosesnya akan memanfaatkan potensi setempat, termasuk pada sumber daya alam, manusia, dan pola fisik arsitektur.

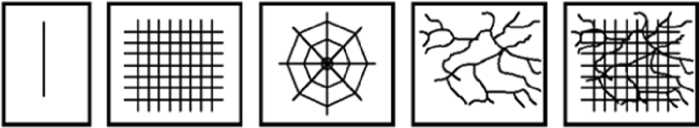

Parimin (1986) dalam disertasinya mengemukakan bahwa terdapat dua tipe desa tradisional di Bali, yakni tipe Bali Aga dan tipe Bali Dataran. Tipe Bali Aga merupakan desa yang berkembang sebelum masa pemerintahan Majapahit datang ke Bali, memiliki ciri: berlokasi di daerah pegunungan dan berpola linier mengikuti keadaan alam. Sementara tipe Bali Dataran dimiliki desa yang berada di dataran rendah yang muncul pada abad ke sebelas dan terkena pengaruh budaya Hindu-Jawa (Dwijendra, 2008). Tipe desa ini memiliki ciri yang berpola papan catur (grid) dengan ciri khas permukiman penduduk tersebar di sekitarnya. Sementara itu Snyder, Catanese, and McGinty (1979) menguraikan, pola ruang sangat berkaitan dengan sistem sirkulasi karena melalui sirkulasi, ruang-ruang pada suatu wilayah dapat saling berhubungan serta menggambarkan berbagai fungsi pergerakannya. Pola-pola yang dimaksud adalah 1) melingkar (radial); 2) papan catur (grid); 3) linier; 4) organik, dan 5) kombinasi dari semua pola (Gambar 2).

Linier Grid Radial Organik Kombinasi

Gambar 2. Pola Ruang Wilayah

Sumber: Snyder, 1969

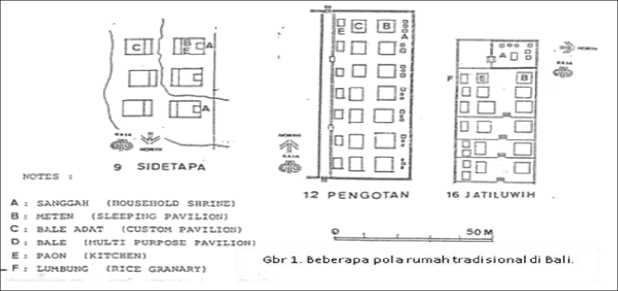

Pola penataan pekarangan tidak terlepas dari tata letak masa bangunan yang diposisikan sesuai dengan fungsi serta maknanya. Pada desa pegunungan, umumnya setiap bangunan menempati posisi yang membentuk garis lurus mengikuti konsep ulu-teben (tinggi-rendah/utara-selatan). Pada desa dataran, pekarangan rumah menggunakan pola Sanga Mandala, tempat peribadatan (sanggah) berada pada zone timur laut (kaja kangin), bale meten pada arah utara, bale dangin pada arah timur, bale dauh pada arah barat, jineng pada arat tenggara, bale delod pada arah selatan, paon pada arah barat daya, dan natah pada arah tengah (Gelebet, 1986). Berikut merupakan contoh pola perumahan yang mampu mewakili permukiman di desa pegunungan, diantaranya Desa Sidatapa di Kabupaten Buleleng dan Desa Pengotan di Kabupaten Bangli (Gambar 3).

Gambar 3. Beberapa Pola Rumah Tradisional di Bali Sumber: Gelebet, 1986

Desa pegunungan lainnya yang memegang teguh budaya dan tradisinya, yakni Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Desa ini memiliki sebuah kebudayaan dan tradisi Bali Aga (Bali Asli) dengan gaya arsitektur tradisional yang memiliki filosofi dan kepercayaan kuno yang diterapkan pada bangunannya (Aritama, Laskara, & Satria, 2022). Pola permukiman di desa ini adalah linear yang membentuk garis lurus dan ruang berjejer mengikuti arah garis tersebut. Desa ini juga berkonsep hulu-teben (kaja-kelod) dimana kaja berarti ke arah gunung dan kelod berarti ke arah laut. Filosofi ini dipercaya dapat menjaga keseimbangan desa dengan memposisikan area suci di bagian yang lebih tinggi (kaja) dan area tidak sakral di posisi yang lebih rendah (kelod) (Agusintadewi, 2016).

Metode

Penulisan atas dasar penelitian yang mengambil obyek studi di Desa Bayung Gede, Bangli lebih banyak berkaitan dengan kualitas ruang dan kualitas lingkungan permukiman tradisional. Oleh karena itu metode penelitian berdasarkan pada pendekatan kualitatif, bersifat alamiah, kontekstual, mengutamakan perspektif emik. Merujuk pada Bianco (2018) tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berorientasi pada proses, mengutamakan data langsung dengan analisis induktif serta berlangsung selama proses penelitian. Metode yang diimplementasikan termasuk dalam pengkoleksian, analisis, serta sintesis data.

Penulis berperan sebagai alat utama. bersifat holistik, interpretatif dan subyektif yang diuraikan dengan kata atau narasi dikombinasi dengan sajian grafis (foto dan gambar CAD). Diharapkan hasil pendekatan dan metode memberikan panduan yang spesifik terhadap hasil penelitian. Lingkup bahasan mencakup unsur-unsur perancangan yakni: pola rumah meliputi orientasi, zoning, dan sirkulasi, dan tata bangunan tidak saja pada fungsi bangunan, tetapi termasuk bentuk, skala, dan proporsi. Keseluruhan kajian ditujukan untuk menemu-kenali latar belakang filosofis yang mendasarinya.

Data, Diskusi, dan Hasil/Temuan

a. Data- Pola Pekarangan Rumah Tradisional Desa Bayung Gede

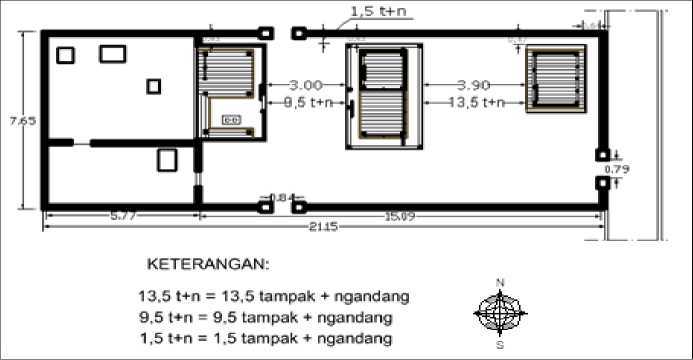

Setiap pekarangan rumah di desa ini berbentuk persegi panjang dengan pola linier. Satu unit pekarangan rumah memiliki luas kurang lebih 150 m² (21 x 7,5 m) atau dengan ukuran tradisional yakni sekitar lima sampai enam depa pada lebarnya dan panjangnya sekitar empat

belas depa. Massa bangunan memiliki pola linier yakni posisi bangunan berjejer mengikuti bentuk pekarangan. Grafis dari pola pekarangan ini disajikan pada Gambar 4.

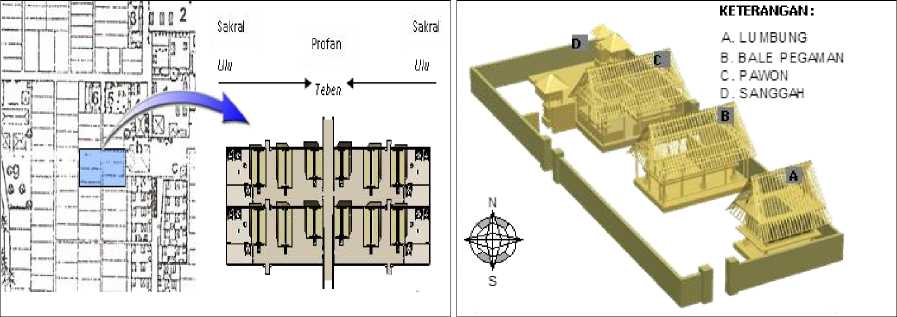

Gambar 4. Pola Pekarangan Rumah Tradisional Desa Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

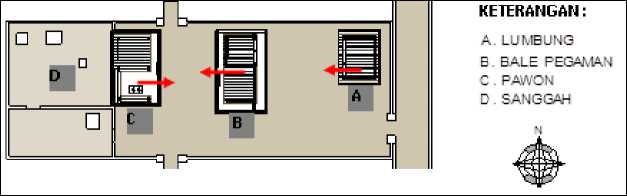

Pola pekarangan di Desa Bayung Gede dibandingkan dengan pola pekarangan di desa pegunungan lainnya di Bali memiliki karakter yang cukup unik. Gambar 5 menggambarkan bahwa setiap pekarangan rumah memanjang timur barat berbentuk segi empat dan berorientasi ke rurung sebagai sumbu jalan yang memanjang utara-selatan (kaja-kelod) (Adiputra, Sudaryono, Wiyono, & Sarwadi, 2016). Salah satu keunikan pada penataan bangunan rumah di desa ini adalah hierarki nilai yang berlawanan pada rumah yang ada di kanan dan kiri rurung. Pada setiap rumah, zona yang paling dekat dengan rurung, merupakan zona profan/ulu.

Salah satu contohnya posisi sanggah bisa berada di arah barat atau timur pekarangan rumah, pada arah yang berlawanan dengan pemesuan yang bernilai paling profan/teben. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya arca bermuka empat arah (catur muka) di Pura Pesimpangan Ibu, yang bisa dijadikan pembenar bahwa ulu bisa berada di keempat arah mata angin sesuai dengan arah catur muka. Walaupun setiap rumah memiliki arah hierarki nilai yang berlawanan akibat orientasi rumah menuju ke rurung, namun bangunan pemujaan (palinggih) pada sanggah di setiap rumah di desa ini memiliki orientasi yang sama ke arah timur laut (kaja kangin) yang mengacu pada arah gunung sebagai tempat tinggi, dianggap sebagai ‘stana dewata’.

Gambar 5. Orientasi Pekarangan Rumah Tradisional Desa Bayung Gede Menuju Rurung Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

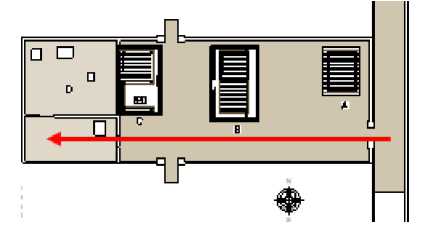

Pola pekarangan rumah ini merupakan salah satu ciri Desa Bayung Gede yang membedakannya dengan desa lainnya di Bali. Umumnya penempatan sanggah di desa-desa tradisional di Bali seragam pada arah kaja kangin di daerah Bali dataran dan sanggah yang berorientasi ke jalan pada desa-desa tradisional di daerah Kabupaten Tabanan. Pola sirkulasi rumah tradisional Desa Bayung Gede cukup komunikatif dan mendukung aktivitas penggunanya. Dari hasil pengamatan lapangan, pola sirkulasi dalam pekarangan rumah menuntun pengamat memasuki rumah dengan urutan yang konsekuen sesuai dengan nilai profan-sakralnya, mulai dari pemesuan, kemudian lumbung, bale pegaman, dapur (paon) dan sanggah (tersaji pada Gambar 6).

Gambar 6. Pola Sirkulasi Linear di Pekarangan Rumah Tradisional Desa Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Selanjutnya tata letak rumah tradisional pada desa pegunungan cukup sederhana. Umumnya hanya terdiri dari beberapa masa bangunan saja. Masa bangunan ditata sesuai dengan fungsi, aktivitas yang berlangsung, dan tata nilainya. Pada denah salah satu rumah di Bayung Gede, terlihat bale pegaman dan dapur berorientasi masing-masing ke arah barat dan timur, samasama menuju ke ruang terbuka (natah) yang kurang lebih dapat menjadi titik sentral pekarangan (Gambar 7). Menunjukkan kedekatan hubungan antar kedua bangunan tersebut. Alasan lainnya adalah untuk memudahkan sirkulasi dan komunikasi, mengingat aktivitas sehari-hari penghuni lebih banyak berlangsung di kedua bangunan ini.

Gambar 7. Tata Letak dan Orientasi Bangunan Rumah Tradisional Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Dari natah ke arah utara dan selatan terdapat pintu penghubung (paletasan) antara rumah ke rumah lain yang bersebelahan. Posisi paletasan yang dekat dengan pertemuan antara bale pegaman dan dapur dipilih untuk alasan kedekatan dan efisiensi, mengingat setelah paletasan akan langsung berhadapan dengan dapur dan bale pegaman rumah lainnya, sehingga lebih mudah untuk menjangkau penghuni lain di rumah sebelahnya. Ada asumsi jika dikaitkan dengan penemuan arca catur muka, yang melahirkan konsep empat arah mata angin sebagai orientasi. Karena pertemuan antara kedua orientasi ini (kaja-kelod dan kangin-

kauh) melahirkan sebuah simbol empat arah mata angin yang serupa dengan konsep catur muka.

Jika kedua bangunan di atas memiliki orientasi yang saling berhadapan menuju ke titik sentral, berbeda halnya dengan bangunan lumbung yang berorientasi menuju ke arah barat. Hal ini terkait dengan fungsi lumbung yang hanya digunakan secara temporer dalam kehidupan sehari-hari, tidak seperti kedua bangunan tersebut yang berfungsi utama sebagai penaung (shelter). Orientasi lumbung ke arah barat menuju ke ruang terbuka (bisa disebut natah). Natah disini berfungsi utilitas dan sosial, sementara natah yang tercipta diantara bale pegaman dan dapur bermakna sebagai pusat sirkulasi dan pusat orientasi. Sewaktu-waktu kedua natah ini dapat berfungsi sebagai ruang duduk dan tempat mempersiapkan upacara yang dilakukan secara kolektif, misalnya pada saat berlangsung upacara adat/agama.

Jika natah pada rumah tradisional di Bali dataran bermakna pertemuan antara langit yang bersifat/simbul laki (purusa) dan bumi yang bersifat/simbul wanita (pradana) (Putra, Lozanovska, & Fuller, 2015). Orientasi natah kemudian diberikan nama-nama zona dalam rumah dan nama-nama bangunan sesuai dengan arah mata angin, namun natah rumah di Desa Bayung Gede tidak sepenuhnya demikian. Bangunan (bale) yang ada bernama bale adat dan bale pegaman, tidak berdasarkan arah mata angin. Upacara manusa yadnya, dan pitra yadnya tidak dilakukan di natah rumah. Upacara kematian dan perkawinan dilakukan di dapur (pawon). Barangkali ritual ini dilaksanakan belakangan, setelah kedatangan Mpu Kuturan ke Bali yang membawa banyak pembaharuan tentang Agama Hindu.

Dari hasil obsevasi/pengukuran dimensi/ukuran bangunan/bale, didukung dengan wawancara serta rujukan pustaka, jarak paon, bale pegaman, dan lumbung dari tembok/penyengker dari arah utara adalah sekitar 47 cm atau 1,5 tampak ngandang. Jarak dari bale pegaman ke dapur (paon) selebar 300 cm atau sekitar 9,5 tampak ngandang, sehingga dalam asta wara (‘sri, indra, guru, yama, ludra, brahma, kala, uma’) jatuh pada hitungan ‘sri’. Sementara jarak dari bale pegaman ke lumbung adalah 390 cm atau sekitar 13,5 tampak ngandang yang jatuh pada hitungan ‘ludra’ (Gambar 8).

Gambar 8. Hasil Pengukuran Dimensi/Ukuran Rumah Tradisional Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Jarak dari tembok/penyengker utara ke bangunan (lumbung, bale pegaman, paon) 1,5 tampak ngandang disesuaikan dengan keadaan setempat. Berbeda halnya pada pustaka (asta

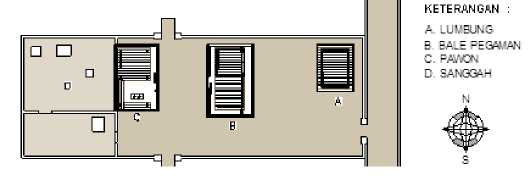

kosala kosali/asta bumi) yang memiliki ukuran (sikut) 3,5 tampak ngandang. Dengan asumsi jika bangunan dapur yang dibangun pertama kali, dan dari dapur ke bale pegaman memiliki ukuran/jarak (sikut) yang jatuh pada hitungan ‘sri’, maka agak kurang sesuai dengan perhitungan pustaka, karena jatuh pada hitungan ‘ludra’ adalah ‘bale delod’. Demikian pula halnya pada sikut dari bale pegaman ke lumbung jatuh pada hitungan ‘ludra’, dalam asta kosala kosali hitungan akan jatuh pada ‘sri’. Hal ini menunjukan adanya kekhususan, namun akomodatif terhadap budaya baru (akulturasi) sesuai perkembangan massa. Selain itu terdapat satu keunikan satu pekarangan rumah tradisional di Bayung Gede, yang mana terdapat tiga tempat persembahyangan/sanggah, serta tiga masa bangunan lainnya, yakni dapur/pawon, bale pegaman, dan lumbung (Gambar 9).

Gambar 9. Unit Bangunan pada Rumah Tradisional Desa Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Sanggah berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada roh leluhur yang telah suci. Berada di zone ulu pada pekarangan rumah. Bentuk bangunan palinggih sangat sederhana dengan bentuk turus lumbung (tiang dari pohon dadap yang dibiarkan hidup), serta tempat meletakkan persembahan dan penutup menggunakan anyaman bambu dengan bentuk lengkung. Palinggih yang minimal ada di setiap sanggah adalah palinggih Bhatara Guru/Kemulan dan palinggih Taksu. Uniknya palinggih kemulan ini akan dilepas atau dicabut jika pemilik rumah ini sudah meninggal (ayah & ibu), tepatnya pada saat upacara ‘ngaben’. Bagi pengantin baru yang menempati pekarangan rumah tersebut kemudian yang akan membangun palinggih Bhatara Guru baru di sanggah. Pembedaan nilai antara natah bangunan suci dengan natah umah/halaman rumah dilakukan dengan membedakan ketinggian/level, dimana level natah sanggah dibuat lebih tinggi dengan natah umah.

Paon/dapur pada rumah tradisional Bayung Gede merupakan ruang yang multifungsi. Mulai dari tempat memasak, tempat tidur orang tua yang sekaligus berfungsi dalam memberikan kehangatan terutama di malam hari saat suhu semakin dingin, bahkan sebagai tempat yang berfungsi sakral. Yakni rumah akan digunakan pada saat proses kelahiran dan tempat meletakkan jenasah pada saat upacara kematian. Orang yang menikah atau melahirkan akan tinggal di dapur selama 42 hari. Prosesi kelahiran, proses berlangsungnya kehidupan, dan prosesi pada saat manusia meninggal berlangsung di dapur/paon.

Dapat dikatakan bahwa dapur/paon pada rumah di Desa Bayung Gede sangat memegang peranan penting, selain menerapkan atribut biologis, atribut fungsional, maupun atribut sosiologis, terdapat pula atribut religi, mengingat dalam rumah tersebut juga berlangsung upacara keagamaan (kelahiran, kematian dan pernikahan). Salah satu keunikan dapur/paon pada rumah tradisional di Bayung Gede dibandingkan dengan desa lain umumnya di Bali adalah banyaknya ‘stana pemujaan‘ Dewa yang ditempatkan di lenggatan. Masyarakat

sangat yakin ada kekuatan di luar kuasa manusia yang senantiasa menjaga, dan melindungi kehidupan manusia.

Jika dilihat dari tingkatan nilai bangunannya, dapur berfungsi penting dan sakral. Sehingga wajar saja jika dapur/paon Bayung Gede memiliki bebaturan yang paling tinggi diantaranya semua bangunan yang ada di pekarangan. Hal ini cukup berbeda dengan dapur di desa lainnya di Bali yang umumnya mengandung nilai nista/kotor. Sesuai dengan iklim setempat, bangunan dapur tidak banyak memiliki bukaan. Sirkulasi udara berlangsung melalui pintu serta celah pada bagian atas ruangan tepatnya pada celah antara dinding dan atap. Ini merupakan adaptasi bentuk rumah terhadap iklim setempat dengan suhu yang dingin dan kelembaban yang cukup tinggi. Tampilan sanggah dan paon dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Sanggah, Dapur/Paon, dan Aksonometri Paon Rumah Tradisional Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Bale pegaman (Gambar 11) menggunakan bentuk saka nem dan ditutup dengan gedeg/anyaman bambu di seluruh sisi bangunannya. Atap berbentuk pelana/kampyah. Dilihat dari interiornya, bale dibagi menjadi dua bagian dimana bagian yang tertutup disebut bale kapingitan berfungsi sebagai tempat persembahyangan kepada leluhur dan untuk meletakkan sesajen pada bagian lenggatan. Bagian kedua yang terbuka merupakan bale sebagai tempat tidur untuk orang tua yang lanjut usia atau anak-anak yang berusia lebih dari tiga tahun. Sisi belakang bale pegaman berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil perkebunan dan tempat menyimpan peralatan rumah tangga.

Gambar 11. Foto dan Aksonometri Bale Pegaman Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Bale Pegaman bernilai sakral, dimana wanita yang sedang mengalami haid tidak diperbolehkan masuk ke bale ini. Fungsi religi dan adaat lainnya adalah ritual yang berlangsung adalah upacara ngeroras. Yakni ritual pitra yadnya yang dilakukan dua belas hari setelah upacara mianin (istilah ‘ngaben’ di desa ini), yang bertujuan untuk menaikkan

tingkatan roh leluhur dari pitara menjadi dewata. Ruang di antara dinding bale dan gedeg, difungsikan sebagai tempat menyimpan peralatan dan perlengkapan sehari-hari.

Jineng terletak pada zone teben di pekarangan rumah tinggal dengan bentuk sakepat. Pada jineng dibuatkan persembahan kepada ‘Bhatari Sri’ sebagai dewi kemakmuran. Terdapat dua jenis lumbung di Desa Bayung Gede dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya yakni, jineng dan gelebeg. Secara vertikal jineng dan gelebeg (Gambar 12) terbagi menjadi tiga bagian. Ruang yang paling bawah difungsikan sebagai tempat menyimpan hasil & alat-alat pertanian dan perkebunan, sementara ruang yang paling atas berfungsi sebagai tempat menyimpan padi. Pada ruang tengah jineng merupakan tempat untuk mebat/masak besar dan tempat beristirahat, sementara pada gelebeg ruang ini ditutup dinding yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil bumi. Atap lumbung/jineng berbentuk pelana/kampyah dimana pada bagian kampyah-nya bisa dibuka.

Gambar 12. Foto Jineng dan Gelebeg serta Aksonometri Jineng Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

Manusia sebagai bagian dari alam, berusaha melindungi diri dengan membuat sebuah penaungan yang bentuk, tata nilai, dan fungsinya disesuaikan dengan aktivitas yang berlangsung di dalamnya (Sopandi, 2013). Selain itu manusia telah beradaptasi dengan lingkungan setempat, sesuai dengan budaya masyakatnya. Demikian halnya dengan pola pekarangan rumah tradisional di Desa Bayung Gede yang terbentuk dari serangkaian aktivitas masyarakatnya serta adaptasi dengan lingkungannya, dengan memperhatikan orientasi kosmologi, pola sirkulasi, dan hirarki tata ruang sesuai keyakinan masyarakatnya.

Filsafat yang melandasi rumah tradisional Desa Bayung Gede mengacu pada filsafat yang tersirat dalam tiga kerangka agama Hindu (tatwa, susila dan upacara). Tatwa dalam filsafat agama Hindu bermakna konsep pencarian kebenaran yang paling hakiki. Di dalamnya mencakup filsafat Ketuhanan, filsafat kosmos, dan filsafat hidup. Salah satu yang tertuang dalam filsafat brahmanisme (patheisme timur) tentang filsafat hidup mengenai manusia menyebutkan ‘Brahma’ (Brahman) yang menjiwai dunia dengan seluruh isinya karena ia inti dunia dan pusat alam (Poedjawijatna, 1981). Karena itulah ada kekuatan yang menjiwai alam beserta segenap isinya. Tattwa dalam arsitektur rumah Bayung Gede tercermin dari kebenaran dalam menuangkan ide, konsep, gagasan dan kreativitas masyarakat setempat

dalam menciptakan bentuk sebagai pemecahan permasalahan iklim dan lingkungannya dan disesuaikan dengan budaya serta nilai-nilai yang diyakini. Dalam pelaksanaannya, terdapat tata cara dan aturan yang digunakan dalam membangun sebuah rumah di desa ini. Beberapa aturan tersebut tertuang dalam aturan informal/lokal yang disebut Uger-uger Sengker Karang Titi Tuwut.

Kosmologi atau filsafat alam berbicara tentang dunia. Suatu usaha untuk merefleksikan sesuatu dengan lebih mendalam yang memperhatikan keseluruhan merupakan bidang kosmologi (Guyer, 2011). Pola penataan bangunan pada rumah di desa ini berdasarkan pada alamnya/kosmos, sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang mendasari penentuan tata ruang rumah tradisional ini adalah orientasi kosmologi, dimana sanggah berada pada arah gunung yang bernilai sakral.

Kosmologi terbagi menjadi makrokosmos dan mikrokosmos, dimana makrokosmos sebagai alam semesta dan mikrokosmos sebagai lingkungan yang lebih kecil (Susanta & Wiryawan, 2016). Dalam arsitektur, rumah dapat berperan selaku makrokosmos dan pengguna sebagai mikrokosmosnya yang pada prosesnya diharapkan terjadi keseimbangan antara kedua unsur tersebut. Dalam arsitektur tradisional Bali sering disebut dengan konsep Manik ring Cucupu (ibarat bayi dalam janin, dimana terdapat pertalian yang harmonis antara isi dan wadahnya) (Saraswati & Memmott, 2014). Antara rumah dengan alamnya dan antara rumah dengan penggunanya terjadi hubungan saling mempengaruhi. Susila tercermin dari prilaku dan sikap masyarakat yang selaras dengan ajaran dharma.

Perilaku dan aktivitas masyarakat sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung telah membentuk ruang-ruang dan sekaligus membentuk tata ruangnya. Upakara diejawantahkan dengan berlangsungnya serangkaian aktivitas keagamaan (Panca Yadnya) baik dalam rumah maupun dalam pekarangan rumah. Pada pawon dan bale pegaman terdapat berbagai sarana persembahan untuk ‘bhatara’. Dapur/paon selain berfungsi profan, juga berfungsi sakral, dimana proses kelahiran dan persembahyangan jenasah berlangsung disini. Kerangka dasar agama Hindu inilah yang melandasi konsep, bentuk, tata ruang, orientasi, tata letak, dan tata bangunan rumah tradisionalnya.

Dari uraian sebelumnya yang membahas pola pekarangan rumah di desa ini dapat ditarik benang merah bahwa terdapat dua sumbu yang melandasi terbentuknya pola tersebut. Beranjak dari orientasi kosmologi utara-selatan (kaja-kelod) dengan tata nilai atas-bawah (ulu-teben), dimana daerah tinggi sebagai daerah yang sakral dan sebaliknya daerah yang lebih rendah sebagai daerah yang bernilai profan, maka dapat dikatakan bahwa terdapat nilai ke-Tuhanan pada sumbu vertikal (Widiastuti, Paturusi, Dwijendra, & Laskara, 2017).

Dari sumbu horizontal, pola pekarangan rumah Bayung Gede, berorientasi ke rurung (sumbu utara-selatan) dan memanjang timur barat, dimana ulu bisa berada di arah timur ataupun barat (Mahastuti, Utami, & Wijaatmaja, 2019). Hal ini bisa dikaitkan dengan penemuan arca Catur Muka di Pura Pesimpangan Ibu, yang bisa dijadikan pembenar bahwa ulu bisa berada di keempat arah mata angin sesuai dengan arah arca catur muka.

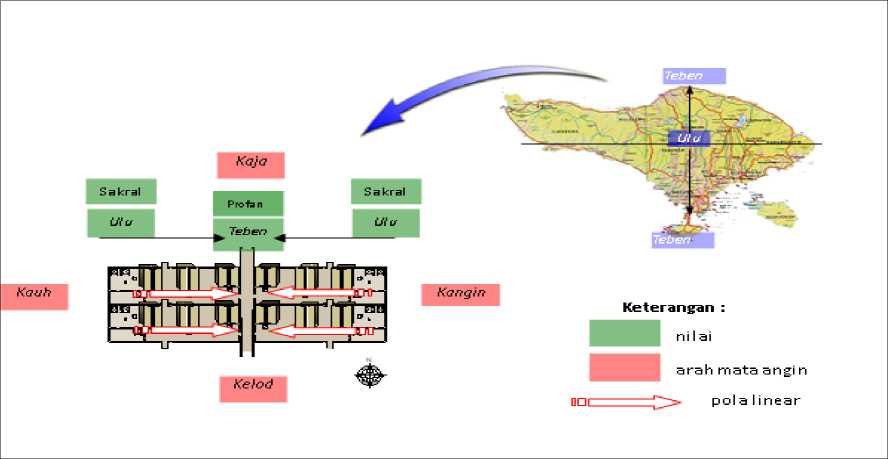

Oleh karena itu filsafat yang melandasi pola pekarangan rumah tradisional Bayung Gede adalah orientasi kosmologi barat-timur (kangin-kauh) dengan tata nilai ulu-teben pada

sumbu vertikal, dan konsep catur muka (dengan rurung sebagai ‘axis mundi’) pada sumbu horizontal (Gambar 13). Pada tata nilai ulu-teben daerah yang tinggi bernilai sakral dan daerah yang rendah bernilai profan, mengakibatkan sanggah berada di zone yang paling jauh dengan rurung tepatnya bisa diarah timur maupun barat. Catur muka sebagai pembenar bahwa ulu bisa berada di keempat arah mata angin. Kemudian gunung dianggap sebagai tempat suci yang menjadi orientasi pelinggih di sanggah, sehingga pelinggih tetap berorientasi kaja-kangin.

Membahas sumbu vertikal, menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem kepercayaan dan kosmologis. Dimana sistem kepercayaan telah memunculkan ide kosmologis dalam menunjukkan konsep sumbu ruang vertikal (Pangarsa, 2006). Secara umum, simbolisme sumbu vertikal menjelaskan keyakinan & kepercayaan, dan pemahaman individu tentang hidup dan kehidupannya. Dalam kasus ini, kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam balutan ajaran agama Hindu telah mampu memunculkan ide kosmologis dalam orientasi barat-timur dengan tata nilai ulu-teben. Konsep inilah yang melandasi terbentuknya pola rumah tinggal di desa ini. Sehingga rumah tradisional Bayung Gede berpola sederhana berupa pola linier, dengan tata nilai ulu-teben.

Gambar 13. Orientasi Kauh-Kangin dan Tata Nilai Ulu-Teben Rumah Tradisional Bayung Gede Sumber: Penelitian PMA Unud, 2008

b2. Filosofi Rumah Tradisional di Desa Bayung Gede

Sebelum sebuah rumah terwujud, terdapat beberapa faktor penyebab berdirinya bangunan itu, diantaranya: pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, sosial budaya, ekologi, bentuk dan ruang, ekonomi, karakter lingkungan, dan material (Hariyono, 2007). Rumah tradisional di Desa Bayung Gede pun terwujud karena banyak faktor, diantaranya: sosial budaya masyarakatnya yang kental dengan tradisi, mata pencaharian masyarakatnya yang sebagian besar bertani dan berkebun, serta pemanfaatan material bangunan dari alam setempat.

Bentuk rumah tradisional Desa Bayung Gede terwujud dari interaksi dan adaptasi masyarakat dengan lingkungan setempat dalam pemecahan permasalahan yang mereka

hadapi. Pemecahan permasalah tersebut terkait dengan kebutuhan akan penaungan dan perlindungan. Ketinggian dinding yang cukup rendah dan karakter bangunan yang sangat minim dengan bukaan, merupakan adaptasi terhadap iklim dingin mengingat desa tersebut berada di daerah dengan suhu udara yang rendah, sehingga diharapkan mendapatkan suhu yang lebih hangat dalam ruangan tersebut terutama di malam hari saat suhu menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa karakter fundamental hunian adalah penyelamatan dan perlindungan (Siregar, 2006).

Menurut Vitruvius di dalam bukunya De Architectura, bangunan yang baik haruslah memiliki Keindahan/Estetika (Venustas), Kekuatan (Firmitas), dan Kegunaan/Fungsi (Utilitas) (Rowland & Howe, 2001). Arsitektur dapat dikatakan sebagai keseimbangan dan koordinasi antara ketiga unsur tersebut, dan tidak ada satu unsur yang melebihi unsur lainnya. Dengan bentuk yang sederhana, pemanfaatan potensi alam pada wujud bangunannya, rumah tradisional Bayung Gede memiliki kekuatan yang menunjang bangunannya. Bangunan pun sangat fungsional dalam mengakomodasi kebutuhan penghuninya. Dari nilai estetika, walaupun rumah tradisional di desa ini sedikit menggunakan ornamen, namun rumah ini memiliki nilai keindahan yang muncul dari kesederhanaan material yang diolah sedemikian rupa dengan kreatif dan indah.

Rapoport (2000) menyatakan bahwa, prinsip-prinsip yang terdapat pada rumah tradisional terbentuk dari persepsi manusia akan kepercayaan, budaya, cara hidup, gejala alam yang dihadapinya. mengungkapkan beberapa hal yang mempengaruhi bentuk dan pola rumah diantaranya kultur, religi, dan perilaku masyarakatnya. Dilihat dari aspek kultur, bentuk dan pola rumah merupakan adaptasi terhadap iklim dan lingkungan setempat yang ditunjukkan dari dominannya penggunaan material lokal setempat yang kemudian dikreasikan sehingga terlihat indah dan fungsional untuk digunakan, seperti sebagian besar material bangunan yang menggunakan bambu.

Putra (2003) menyatakan bahwa rumah dipandang sebagai mikrokosmos dari alam semesta. Setiap unsur yang membentuk rumah, melambangkan unsur-unsur yang terdapat di alam. Dari aspek religi, selain penghormatan kepada leluhur, masyarakat sangat percaya akan kekuatan alam, sehingga dalam membentuk rumahnya masyarakat akan senantiasa menjaga keseimbangan dengan alamnya. Keselarasan manusia dan alam terwujud juga pada rumahnya. Arsitektur mengacu pada struktur dan nilai tubuh manusia.

Masih menurut Putra (2003), hal ini tidak lepas dari rasa manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang dapat merasakan adanya ruang, sehingga arsitektur diibarakan sebagai tubuh manusia. Bentuk bangunan pada rumah tradisional Bayung Gede sendiri mengacu pada struktur tubuh manusia, yang dalam arsitektur tradisional Bali dikenal dengan konsep tri angga yang artinya tiga bagian dari tubuh fisik manusia. Tiga bagian tubuh manusia yang dipersonifikasikan tersebut adalah bagian kaki/nista angga sebagai bataran, bagian badan/madya angga sebagai bagian badan bangunan, dan kepala/ utama angga sebagai atap bangunan.

Dari aspek perilaku, terlihat bahwa ruang-ruang yang terbentuk dan pola penataannya merupakan refleksi dari aktivitas, pola prilaku dan kebiasaan masyarakatnya sehari-hari. Sehingga ruang tersebut mampu berfungsi sebagai wadah berinteraksi. Sistem sosial yang

terbentuk juga berpengaruh terhadap pola ruangnya (Ganesha & Antariksa, 2012). Pada rumah tradisional Bayung Gede, antar pekarangan satu dan lainnya terdapat paletasan sebagai ruang sirkulasi, sehingga memudahkan pencapaian antar rumah satu dan rumah lainnya. Sesuai dengan istilah ngarangin sebagai salah satu filsafat rumah Bayung Gede yang kurang lebih artinya rumah tersebut bukanlah rumah inti, sehingga semua rumah terlebih lagi antar rumah yang bersebelahan adalah sebuah keluarga yang akrab dan guyub.

Dari aspek fungsi, rumah tradisional Bayung Gede berfungsi religi yang kuat, ditunjukkan dari adanya stana bhatara di setiap bangunan yang ada. Dari aspek kekuatan dengan bentuk yang sederhana dengan memanfaatkan potensi alam, rumah tradisional Bayung Gede memiliki kekuatan yang menunjang bangunannya. Sementara dari nilai estetika, walaupun rumah tradisional di desa ini sedikit menggunakan ornamen, namun rumah ini memiliki nilai keindahan yang muncul dari kesederhanaan material yang diolah sedemikian rupa dengan kreatif dan indah. Sebuah kejujuran dan kesederhanaan yang indah dan alami.

Makna apa yang tersirat dari arsitektur rumah tradisional Bayung Gede. Kiranya sebuah karakter rumah dengan wajah kesederhanaan, kejujuran dan hubungan yang akrab dengan alam dan sesama telah tercermin pada wujud arsitekturnya. Pemahaman manusia terhadap makna yang diamati di alam akan diserap dan diwujudkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari keadaan setempat, kemudian apa filosofi yang melandasinya.

Salah satu filosofi rumah Bayung Gede adalah nabuanin, dimana seluruh rumah tertata dalam sebuah kesatuan tanah yang merupakan milik desa. Salah satu contohnya adalah pelinggih yang dibuat di sanggah adalah berupa pelinggih sementara (turus lumbung); di pekarangan rumah tidak terdapat panunggun karang, terdapat pelinggih ‘I Ratu Siwaning Karang’ di Pura Bale Agung yang sudah menjaga seluruh areal Desa Bayung Gede. Kemudian ‘stana bhatara’ di dalam rumah semua berupa pesimpangan; teritisan air hujan dari bangunan di dapur sah-sah saja bila jatuh di pekarangan sanggah, dan bisa juga jatuh di pekarangan tetangga. Semua hal tersebut unik dan tidak umum berlaku pada rumah tradisional di desa lainnya. Dari uraian diatas, filosofi yang melandasi rumah tradisional Bayung Gede adalah konsep nabuanin.

Dilihat dari beberapa ukuran/sikut penting terutama pada penentuan sikut pemesuan, sikut dapur/pawon (bangunan yang pertama kali dibangun) ke panyengker, dan jarak (sikut) bangunan satu ke bangunan lainnya, menunjukkan bahwa Bayung Gede terdapat aturan tersendiri dalam mengatur tata ruang pekarangan dan bangunannya sesuai dengan kondisi setempat. Kebetulan aturan tersebut diwariskan secara empiris dogmatis sejak zaman Bali Aga.

Seiring perkembangan yang terus berlangsung, desa inipun sedikit demi sedikit terpengaruh. Meminjam konsep desa, kala, patra yang kurang lebih artinya tempat, waktu, dan keadaan; walaupun tempat/desa tetap sebagai rumah tradisional Bayung Gede, namun kala/waktu dahulu dan kini sudah berbeda terlebih lagi sudah terlampau berabad-abad lamanya, kemudian patra/keadaan dahulu dan kini pun juga tidak sama dan sudah mengalami perubahan.

Seperti salah satu contoh yang terjadi saat ini ditemukan beberapa rumah ada yang menggunakan panunggun karang pada pekarangan rumah, yang semestinya tidak perlu. Contoh lainnya, perubahan tata letak bangunan dan bentuk massa yang secara langsung merubah pola asli rumah tradisional Bayung Gede. Semua ini terjadi karena banyak faktor, kebutuhan yang tidak lagi sesederhana dahulu, meningkatnya taraf kebersihan dan kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, gaya hidup, dan sebagainya. Semua hal tersebut tidak bisa ditolak dan dipungkiri. Terlebih lagi belum ada aturan yang baku dalam mengatur tata ruang pekarangan dan tata bangunan di desa setempat. Hal inilah kiranya yang patut menjadi perhatian bagi semua pihak.

b3. Hasil/Temuan

Berdasarkan pada hasil penelitian melalui observasi serta menelusuri permasalahan awal yang dapat dideskripsikan, bahwasanya Desa Bayung Gede merupakan salah satu desa tua di Bali yang berkembang pada masa Bali Aga. Sangat menarik untuk mengenal lebih jauh bentuk bangunan, pola, serta keunikan-keunikan yang terdapat pada rumah tradisional Desa Adat Bayung Gede. Lingkup bahasan mencakup unsur-unsur perancangan yakni: pola rumah yang meliputi orientasi, zoning, dan sirkulasi; dan tata bangunan yang dibatasi hanya pada fungsi bangunan saja, untuk selanjutnya bentuk, skala, dan proporsi akan dibahas pada bahasan selanjutnya.

Bahasan ditujukan untuk menemu-kenali filosofi yang terkandung di dalamnya, secara umum pola pekarangan rumah tradisional Bayung Gede mengacu pada orientasi kosmologi barat-timur (kangin-kauh) dengan tata nilai tinggi-rendah (ulu teben), serta konsep catur muka yang memperbolehkan ulu berada di arah timur dan barat; dimana pekarangan memanjang barat-timur menuju ke rurung dengan nilai profan pada arah yang dekat dengan rurung, sebaliknya bernilai sakral di arah yang berlawanan. Walaupun memiliki arah orientasi pola pekarangan rumah yang berbeda, namun orientasi palinggih sama-sama menuju ke arah timur laut (kaja-kangin), sebagai arah gunung.

Seiring perkembangan yang terus berlangsung, desa inipun sedikit demi sedikit terpengaruh. Meminjam konsep ‘desa, kala, patra’ yang kurang lebih artinya tempat, waktu, dan keadaan; walaupun tempat tetap sebagai rumah tradisional Desa Bayung Gede, namun kala/waktu dahulu dan kini sudah berbeda terlebih lagi sudah terlampau berabad-abad lamanya, kemudian patra keadaan dahulu dan kini pun juga tidak sama dan sudah mengalami perubahan. Melalui kegiatan penelitian inventarisasi dan dokumentasi yang dilakukan, maka kekayaan wujud arsitektur tradisional Bali ditujukan dalam berbagai upaya, khususnya aktifitas publikasi baik lokal, nasional serta memungkinkan dalam skala internasional.

Kesimpulan

Keselarasan manusia, alam, dan Tuhan terwujud pada pola pekarangan dan rumah tradisional Desa Bayung Gede. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keseimbangan dalam kosmologi antara bhuwana alit dan bhuwana agung ibaratnya manik ring cucupu yang bermakna keseimbangan antara isi dan wadahnya.

Secara umum filosofi pola pekarangan rumah tradisional Bayung Gede mengacu pada orientasi kosmologi barat-timur (kangin-kauh) dengan tata nilai tinggi-rendah (ulu teben),

serta konsep catur muka yang memperbolehkan ulu berada di arah timur dan barat; pekarangan memanjang barat-timur menuju ke rurung dengan nilai profan pada arah yang dekat dengan rurung, sebaliknya bernilai sakral di arah yang berlawanan. Walaupun memiliki arah orientasi pola pekarangan rumah yang berbeda, namun orientasi palinggih sama-sama menuju ke arah timur laut (kaja-kangin), sebagai arah gunung.

Seiring perkembangan yang terus berlangsung, desa inipun sedikit demi sedikit terpengaruh. Semua hal tersebut tidak bisa ditolak dan dipungkiri. Terlebih lagi belum ada aturan yang baku dalam mengatur tata ruang pekarangan dan tata bangunan di desa setempat. Hal inilah kiranya yang patut menjadi perhatian bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Adiputra, I. T., Sudaryono, S., Wiyono, D., & Sarwadi, A. (2016). Konsep Hulu-Teben pada Permukiman Tradisional Bali Pegunungan/Bali Aga di Desa Adat Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. Paper presented at the Forum Teknik.

Agusintadewi, N. K. (2016). Pola Spasial Permukiman Tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi, Kintamani. Jurnal Ruas, 14(2), 47-57.

Aritama, A. A. N., Laskara, G. W., & Satria, M. W. (2022). Identification of Green Architectural Characteristics of Tenganan Pegringsingan Village, Karangasem, Bali. Astonjadro, 11(2), 458-467.

Bharuna S, A. A. G. D., Salain, K. M., & Bupala, I. B. N. (2019). Filosofi Estetika Rumah Tradisional Desa Bayung Gede. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 6(1).

Bianco, L. (2018). Defining Architecture: A qualitative research. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia.

Dwijendra, N. K. A. (2008). Rumah Tradisional Bali. Berdasarkan Asta Kosala-Kosali. Denpasar: Udayana University Press.

Ganesha, W., & Antariksa, D. K. W. (2012). Pola Ruang Permukiman dan Rumah Tradisional Bali Aga Banjar Dauh Pura Tigawasa. E-journal Universitas Brawijaya, 5(2), 60-73.

Gelebet, I. N. (1986). Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gie, T. L. (1976). Garis Besar Estetik (Filsafat Keindahan). Yogyakarta: Karya.

Guyer, P. (2011). Kant and the Philosophy of Architecture. The Journal of Aesthetics Art Criticism, 69(1), 7-19.

Hariyono, P. (2007). Sosiologi Kota untuk Arsitek. Jakarta: Bumi Aksara.

Jensen, G. D., Suryani, L. K., & Putra, D. H. (1996). Orang Bali: Penelitian Ulang tentang Karekter: Penerbit ITB Bandung.

Mahastuti, N. M. M., Utami, N. W. A., & Wijaatmaja, A. B. M. (2019). Keunikan Konsep Hulu Teben Karang Umah Desa Bayung Gede, Kintamani. Paper presented at the Seminar Nasional Arsitektur, Budaya dan Lingkungan Binaan (SEMARAYANA).

Manik, I. W. Y. (2008). Transformasi Tipo-Morfologi Hunian Tradisional di Desa Bayung Gede, Bali. Paper presented at the Seminar Regional Jelajah Arsitektur Merangkai Mozaik Arsitektur Tradisional, Meretas Kearifan Lokal.

Mardiwarsito, L. (1990). Kamus Jawa Kuna-Indonesia. Ende: Nusa Indah.

Pangarsa, G. W. (2006). Merah Putih Arsitektur Nusantara. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pangasih, F., & Asvitasari, A. (2016). Pergeseran Konsep Morfologi pada Desa Bali Aga, Studi Kasus: Desa Bayung Gede dan Desa Panglipuran. Jurnal Arsitektur Komposisi, 11(3), 111-125.

Parimin, A. P. (1986). Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village: Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali. (Doctoral dissertation) University of Osaka, Japan.

Poedjawijatna, I. (1981). Manusia dengan Alamnya: Filsafat Manusia. Jakarta: Bina Aksara.

Putra, I. D. G. A. D., Lozanovska, M., & Fuller, R. (2015). The Transformation of the Traditional Balinese House for Tourist Facilities: Managing a Home-Based Enterprise and Maintaining an Architectural Identity. Asia Pacific Management and Business Application, 2(2), 120-131.

Putra, I. G. M. (2003). Perubahan Ekspresi Konsep Natah dalam Tata Ruang di Bali. Jurnal Permukiman Natah, 1(2), 52-58.

Program Magister Arsitektur. (2008). Tugas Mata Kuliah Mahasiswa Arsitektur Etnik. Program Magister Arsitektur Udayana.

Rapoport, A. (2000). Theory, Culture and Housing (Vol. 17): Taylor & Francis.

Rowland, I. D., & Howe, T. N. (2001). Vitruvius:'Ten Books on Architecture': Cambridge University Press.

Saraswati, A. A. A. O., & Memmott, P. (2014). The Child Misses Its Mother-Balinese Place Experience of the Ngaben Ritual Event. Journal of Basic Applied Scientific Research, 4(5), 1-5.

Siregar, L. G. (2006). Makna Arsitektur Suatu Refleksi Filosofis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Snyder, J. C., Catanese, A. J., & McGinty, T. (1979). Introduction to Architecture: McGraw-Hill London.

Sopandi, S. (2013). Sejarah Arsitektur: Sebuah Pengantar: Gramedia Pustaka Utama.

Susanta, I. N., & Wiryawan, I. W. (2016). Konsep dan Makna Arsitektur Tradisional Bali dan Aplikasinya dalam Arsitektur Bali. Paper presented at the Workshop ‘Arsitektur Etnik dan Aplikasinya dalam Arsitektur Kekinian.

Swanendri, N. M. (2016). Eksistensi Tradisi Bali Aga pada Arsitektur Rumah Tinggal di Desa Pakraman Timbrah. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment), 3(2).

Widiastuti, Paturusi, S. A., Dwijendra, N. K. A., & Laskara, G. W. (2017). Perubahan Arsitektur Tradisional Hunian Desa Bayung Gede, Bangli. Paper presented at the Proceeding “National Seminar of Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA)”. Denpasar, Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini diajukan dalam skim Penelitian Unggulan Program Studi (PUPS) oleh LPPM-Universitas Udayana Tahun 2021.Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai Maya Temaja, MP., selaku Ketua LPPM Universitas Udayana, atas kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakatnya; Bapak Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Udayana atas kemudahan yang diberikan; Ibu Prof. Dr. Ir. Anak Agung Ayu Oka Saraswati, MT., selaku Koordinator Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana atas segala fasilitas yang telah disediakan. Rekan-rekan dosen di PS. Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana atas pinjaman literatur, dan masukan yang telah diberikan; Rekan-rekan anggota tim peneliti, Bapak. Ir. I Ketut Muliawan Salain, MT, Anak Agung Ngurah Aritama, ST., MT. dan adik-adik mahasiswa, atas kerjasamanya dalam tim peneliti.

164

SPACE - VOLUME 10, NO. 2, OCTOBER 2023

Discussion and feedback