Pengalaman orang tua mendampingi proses belajar anak berkebutuhan khusus selama belajar dari rumah pada masa COVID-19: Studi fenomenologis

on

Jurnal Psikologi Udayana 2022, Vol.9, No.1, 50-62

Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana e-ISSN: 2654 4024; p-ISSN: 2354 5607

DOI: 10.24843/JPU/2022.v09.i01.p06

Pengalaman orang tua mendampingi proses belajar anak berkebutuhan khusus selama belajar dari rumah pada masa COVID-19: Studi fenomenologis

Ni Luh Indah Desira Swandi1, Aria Saloka Immanuel2, Adijanti Marheni3 Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana indahdesira@unud.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana orang tua memaknai pengalaman dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar dari rumah. Metode penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis dengan pengambilan data berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara online terhadap tiga orang tua anak berkebutuhan khusus yang diperoleh dengan metode pengambilan sampel purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian ditranskripsikan dan dianalisis dengan Intrepretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa tema superordinat yang dikategorikan menjadi topik induk yaitu: (1) pemahaman orang tua terhadap karakteristik anak, (2) kesulitan yang dihadapi selama mendampingi anak belajar, (3) pengalaman emosi selama mendampingi anak, (4) relasi dan dukungan sosial yang diperoleh dan diharapkan orang tua, (5) kekhawatiran dan pandangan masa depan. Kesimpulan penelitian yaitu seluruh orang tua memiliki pandangan tersendiri tentang karakteristik anak dibandingkan anak lain seusianya. Pengalaman emosi selama mendampingi anak belajar dari rumah dipicu oleh adanya kesulitan terkait metode pengajaran anak, pengaturan waktu, motivasi anak, serta karakteristik pribadi orang tua. Orang tua memiliki kekhawatiran akan masa depan anak. Dengan adanya temuan ini dapat memberikan kontribusi pada bidang psikologi pendidikan dan klinis sebagai dasar pemberian intervensi yang tepat bagi orang tua di dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar dari rumah.

Kata kunci: Anak berkebutuhan khusus, belajar dari rumah, COVID-19, interpretative phenomenological analysis, pengalaman orang tua.

Abstract

This study aims to understand how parents interpret experiences in assisting children with special needs to learn from home. This research method is phenomenological qualitative with data collection in the form of semi-structured interviews. Interviews were conducted online with three parents of children with special needs obtained by the purposive sampling method. The data obtained were then transcribed and analyzed by Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results showed that there were several superordinate themes, namely: (1) parents' views on the child's condition, (2) difficulties faced while accompanying children to study, (3) emotional experiences while accompanying children, (4) relationship and social support obtained and expected by parents, (5) worries and future expectation. The conclusion of the study is that all parents have their own views about the characteristics of their children compared to other children in their age. Emotional experiences while accompanying children to learn from home are triggered by difficulties related to children's teaching methods, timing, children's motivation, and parents' personal characteristics. Parents have worries about their children's future. This finding can contribute to the field of educational and clinical psychology as a basis for providing appropriate interventions for parents in assisting children with special needs to learn from home.

Keywords: Children with special needs, learning from home, COVID-19, interpretative phenomenological analysis, parents' experience

LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh virus yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia di Wuhan, China. WHO (2020) akhirnya mengumumkan bahwa penyakit tersebut disebabkan sebagai virus flu SARS-Cov-2 yang disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pada awal 2020, virus tersebut dapat masuk ke Indonesia melalui penularan dari individu yang pertama kali terkonfirmasi terjangkit virus di Indonesia. Semakin hari penularan dari virus tersebut semakin luas. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat virus ini. Sampai pada bulan 29 Januari 2022, kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah sebanyak 4.330.763 jiwa dan korban yang meninggal terjangkit COVID-19 adalah sebanyak 144.265 jiwa (Kemenkes RI, 2022).

Keberadaan COVID-19 ini sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan, melainkan berdampak pada berbagai sektor lainnya seperti pada sektor pendidikan. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk melakukan social distancing atau pengaturan jarak satu sama lain untuk menghambat penularan yang diterjemahkan ke dalam pembatasan kegiatan di tempat umum salah satunya di tempat pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, aktivitas pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang sering disebut dengan istilah Belajar dari Rumah (BDR) (Kemdikbud, 2020). Berdasarkan isi surat edaran tersebut, pembelajaran dari rumah lebih menekankan pada memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa harus terbebani seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas. Kegiatan belajar dari rumah juga harus memperhitungkan keterbatasan ketersedian fasilitas pembelajaran yang ada di rumah.

Hingga pada saat penelitian dilakukan, secara bertahap aktivitas pembelajaran telah dapat dilakukan dengan tatap muka pada daerah yang telah dinyatakan sebagai zona hijau dan zona kuning. Kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 KB 2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021. Kini pada Februari 2022, sekolah mulai disarankan untuk melakukan pembelajaran dari rumah kembali karena kasus Covid dengan varian yang terbaru mulai meningkat.

Pembelajaran dari rumah dilakukan dengan metode online atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti aplikasi whatsapp, video conference melalui berbagai platform, pengorganisasian penugasan melalui google classroom, dan lain-lain. Pada pendidikan dasar aktivitas belajar dari rumah lebih banyak didampingi oleh orang tua. Penelitian seputar proses belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah (Arsendy et al., 2020). Studi eksplorasi dampak COVID-19 terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Purwanto et al. (2020) menemukan bahwa orang tua menjalani peran tambahan yakni menjadi pendamping sekaligus guru bagi

anaknya. Akibatnya, orang tua perlu meluangkan waktu lebih untuk menemani anak belajar dari rumah. Selain itu, orang tua juga diharapkan mampu menguasai teknologi yang digunakan oleh sekolah selama masa belajar dari rumah. Di sisi lain, orang tua dihadapkan pada alokasi pembelian pulsa yang juga lebih besar dibandingkan masa belajar sebelum pandemi COVID-19.

Orang tua memainkan peran yang penting dalam memberikan pendampingan proses belajar di masa pandemi COVID-19 Co(Arsendy et al., 2020; Purwanto et al. 2020) peran orang tua dalam pendampingan proses belajar saat ini memicu stres yang dialami oleh orang tua, khususnya orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar (Palupi, 2020; Susilowati & Azzasyofia, 2020). Studi yang dilakukan oleh Susilowati dan Azzasyofia (2020) pada bulan Maret dan April 2020 menjelaskan bahwa sebanyak 75,34% ibu mengalami kondisi stres sedang dan 10,31% ibu mengalami kondisi stres tinggi selama menemani anak belajar dari rumah. Kondisi stres ini berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah kekhawatiran tentang pendidikan anak selama masa pandemi COVID-19. Orang tua merasa tidak mampu mendampingi anak belajar dari rumah, khususnya orang tua dengan anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Selain itu, dependensi anak terhadap orang tua selama proses belajar dari rumah juga relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi belajar di sekolah. Hal ini mewajibkan orang tua untuk membantu anak membaca dan mengumpulkan tugas melalui platform pembelajaran yang digunakan di sekolah. Di sisi lain, orang tua juga memiliki kekhawatiran seputar kondisi kesehatan anak dan permasalahan ekonomi keluarga juga bagian dari sumber stres yang dirasakan oleh orang tua. Kondisi tersebut juga terjadi pada sekelompok ibu siswa sekolah dasar di Kabupaten Bangli dan Klungkung. Secara khusus pada orang tua dengan siswa kelas 4-6 sekolah dasar (Kesari et al., 2020)

Sayangnya penelitian seputar pengalaman orang tua mendampingi siswa bersekolah selama masa belajar dari rumah banyak dilakukan pada orang tua dengan siswa yang berkembang sesuai usianya (typically developing children), namun belum banyak penelitian yang menjelaskan pengalaman orang tua dengan anak yang memiliki kekhususan dalam perkembangannya (special needs). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik berbeda dalam beberapa aspek atau fungsi kehidupannya jika dibandingkan dengan anak seusianya seperti pada aspek fisik, psikologis, kognitif, dan sosial (Semiawan & Mangunsong, 2010). Beberapa jenis kekhususan perkembangan tersebut seperti anak yang memiliki kelainan fisik, retardasi mental, gangguan bicara, gangguan emosi, hingga yang cerdas istimewa atau berbakat. Karakteristik khusus yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pengalaman serta tantangan yang dihadapi orang tua berbeda jika dibandingkan dengan anak yang berkembang sesuai usianya.

Penelitian Heiman (2002) mengungkap bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus melalui fase penyesuaian diri yang mencakup tiga tahap dalam kehidupannya yakni masa lalu (past), masa sekarang (present), dan harapan yang ada di masa yang akan datang (future expectations). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus mengalami kelelahan emosional dan

fisik selama mendampingi tumbuh kembang anak. Selain itu, orang tua juga perlu menyiapkan biaya pendidikan yang lebih besar untuk mendukung anak memperoleh konsultasi atau program pendidikan khusus dari tenaga profesional. Di sisi lainnya, orang tua dibayang-bayangi dengan kekhawatiran akan keberfungsian anaknya di dalam lingkungan sosial yang lebih luas, adaptasi dalam pendidikan, dan hidup mandiri tanpa bantuan orang tua.

Dewasa ini, dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, peran orang tua dan keluarga memainkan peran sebagai kolaborator (Gargiulo, 2012). Artinya, orang tua ikut berperan aktif dalam mendukung anak mengikuti proses belajar di sekolah dan menguasai keterampilan hidup sehari-hari. Kebijakan BDR mendorong orang tua untuk berperan aktif dalam proses belajar sehari-hari. Beberapa tantangan dihadapi oleh orang tua seperti keterbatasan orang tua dalam penggunaan gawai, kesulitan menyampaikan materi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, keterbatasan waktu, dan ketersediaan kuota internet (Purwanti, Nurhastuti, Damri, & Zulmiyetri, 2021; Supratiwi et al., 2021). Selain itu, akomodasi pembelajaran berbasis keunikan anak tidak dapat secara optimal diberikan dalam pembelajaran jarak jauh (Averett, 2021). Di sisi lain, karakteristik anak berkebutuhan khusus yang kesulitan untuk mengikuti instruksi pembelajaran jarak jauh melalui video conference ataupun tugas yang disampaikan kepada orang tua melalui pesan tertulis (Yazcayir & Gurgur, 2021).

Peran penting orang tua dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus juga dijelaskan melalui penelitian Hsieh dan Donahue (2010) yaitu orang tua merupakan faktor protektif yang memengaruhi tingkat resiliensi anak berkebutuhan khusus menjalani hari-hari kehidupannya. Hubungan orang tua dan anak yang hangat dan saling membutuhkan merupakan bentuk faktor protektif resiliensi anak sehingga dapat dipahami bahwa orang tua perlu mampu mengelola dirinya agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa secara teori peranan orang tua sebagai kolaborator dalam pendidikan menjadi titik sentral bagi perkembangan anak anak berkebutuhan khusus. Namun, pada kenyataannya ketika mendampingi anak seringkali orang tua merasa kelelahan secara emosional. Terlebih lagi situasi COVID-19 ini yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam terkait dengan bagaimana orang tua anak berkebutuhan khusus memaknai pengalamannya dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi terkait intervensi yang perlu diberikan bagi orang tua di dalam proses mendampingi anak belajar dari rumah baik dalam ranah psikologi pendidikan, perkembangan, maupun klinis.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu fenomenologis interpretatif yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman orang tua anak dengan berkebutuhan

khusus selama menjalani proses BDR. Penelitian fenomenologis interpretatif adalah penelitian yang mencoba menangkap bagaimana keunikan individu memahami makna dari pengalamannya yang bersifat subyektif (Kahija, 2017).

Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan kajian yang dapat berupa kajian perorangan yang berfokus menggali informasi individual dan kajian kelompok atau komunitas jikalau peneliti akan membandingkan kelompok (Moleong, 2019). Penelitian ini menggunakan unit analisis yang bersifat individu. Peneliti ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana responden memaknai pengalamannya dalam mendampingi anak belajar dari rumah dengan penggalian data orang tua dengan anak berkebutuhan khusus.

Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah tiga orang ibu yaitu PT, ME, dan WA dengan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi Kabupaten Badung. Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu (Silalahi, 2017). Adapun karakteristik responden pada penelitian ini adalah orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, memiliki anak yang bersekolah di sekolah inklusi, dan melakukan pendampingan kepada anak selama belajar dari rumah. Anak berkebutuhan khusus yang dimiliki oleh orang tua dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu anak yang memiliki kesulitan belajar (learning disability) atau lambat belajar (slow learner) dan berada pada rentang usia sekolah dasar yaitu 7-11 tahun. Pada usia ini anak seharusnya berada pada tahap operasional konkrit yaitu dapat mengoperasikan hal yang bersifat konkrit, mengklasifikasikan, membedakan, mengetahui hubungan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan (Piaget dalam Santrock, 2019)

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2021. Wawancara pada tiga orang responden penelitian dilakukan secara daring via telepon genggam dengan panggilan whatsapp dan panggilan seluler karena tidak memungkinkan dilakukan pertemuan secara langsung akibat adanya penerapan pembatasan pertemuan atau PPKM selama periode waktu tersebut.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang kemudian digali secara lebih mendalam lagi dengan in depth interview. Adapun pertanyaan penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu tentang bagaimana karakteristik anak dan pengalaman mendampingi belajar dari rumah selama masa pandemi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan interpretative phenomenological analysis (IPA) yang terdiri dari transkripsi wawancara, membaca transkripsi wawancara, membuat komentar eksploratoris, penyusunan tema emergen, dan tema superordinat. Tema superordinat dibentuk dengan

mengelompokkan tema-tema emergen yang memiliki kemiripan karakteristik (Kahija, 2017). Dari tema superordinat yang ditemukan perlu untuk merumuskan tema superordinat yang menghubungkan antar responden satu dengan responden lainnya ke dalam tabel atau keterangan induk (Kahija, 2017).

Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Penelitian ini menjamin keabsahan data yang diperoleh dengan meningkatkan ketekunan membaca referensi yang terkait dan memfokuskan pada hasil yang terkait, serta member check yaitu memastikan hasil penelitian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden (Creswell, 2007).

Isu Etik

Sebelum dilakukan penelitian, calon responden penelitian diberikan informed consent yang berisi penjelasan tentang prosedur penelitian, waktu yang diperlukan, serta pernyataan persetujuan untuk terlibat dalam penelitian ini. Ketiga responden telah menyatakan setuju untuk terlibat dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN

Data Demografi Responden

Berdasarkan uraian data demografi responden, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah ibu yang memiliki pekerjaan tetap selain melakukan kegiatan domestik dan pengasuhan. Satu responden saat masa pandemi sudah tidak bekerja lagi. Dua orang responden memiliki status menikah dan satu orang telah bercerai. Anak dari responden penelitian memiliki kebutuhan khusus antara lain tuna daksa dengan riwayat speech delay, serta lambat belajar yang didiagnosis oleh psikolog pendamping inklusi. Selain memiliki anak dengan kebutuhan khusus, ketiga reponden juga memiliki beberapa anak lainnya yang sudah remaja ataupun yang masih berusia kanak-kanak. Karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 1.

Uraian tema yang diperoleh

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, terdapat dua belas tema superordinat yang ditemukan yang dapat menggambarkan bagaimana responden memaknai pengalaman saat mendampingi anak belajar dari rumah saat masa pandemi. Tema-tema superordinat tersebut dikelompokan ke dalam tema induk. Adapun uraian tema-tema yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut:

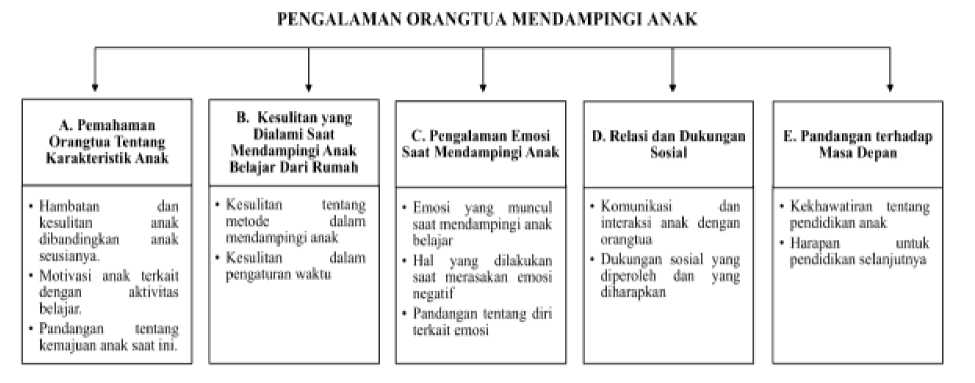

a. Pemahaman tentang karakteristik anak (hambatan dan kesulitan anak dibandingkan dengan anak seusianya, motivasi anak terkait aktivitas belajar, pandangan tentang kemajuan anak saat ini); b. Kesulitan yang dialami saat mendampingi anak (kesulitan tentang metode dalam mendampingi anak, kesulitan dalam pengaturan waktu); c. Pengalaman emosi saat mendampingi anak (emosi yang muncul saat mendampingi anak, hal yang dilakukan saat merasakan emosi negatif, pandangan diri tentang emosi); d. Relasi dan dukungan sosial (komunikasi anak dan orang tua, dukungan sosial yang diperoleh dan yang diharapkan); e. Pandangan terhadap masa depan (kekhawatiran tentang pendidikan anak, harapan untuk pendidikan selanjutnya). Diagram visualisasi hasil dapat dilihat pada gambar 1 dalam lampiran. Berikut adalah uraian yang lebih rinci pada masing-masing tema.

Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus memiliki pemahaman tertentu tentang anaknya jika dibandingkan dengan anak lainnya yang memiliki usia yang sama. Pemahaman tentang karakteritik anak meliputi bagaimana orang tua memahami hambatan anak jika dibandingkan dengan anak lain seusianya, motivasi yang dimiliki anak dalam hal belajar, serta bagaimana kemajuan belajar anak saat ini.

Hambatan anak jika dibandingkan anak seusianya

Anak-anak dari seluruh responden memiliki karakteristik yang unik jikalau dibandingkan dengan anak lain yang seusianya pada umumnya. Orang tua memiliki pemahaman bahwa anak mengalami kesulitan jika dibandingkan dengan anak seusianya yaitu sebagian besar kesulitan membaca, berhitung dan juga kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Hal ini dialami oleh anak responden PT dan WA dimana keduanya kesulitan dalam hal membaca dan menulis yang mana pada umumnya anak yang duduk di bangku kelas 3 dan 4 SD sudah dapat membaca dan menulis dengan lancar. Anak kesulitan dalam menggabungkan suku kata yang ada untuk menjadi tulisan atau bacaan yang utuh. Adapun hal tersebut tercermin dari wawancara di bawah ini:

“…saya ajarkan kan dia nanya.. "Ma apa?" gitu kan “tulis, ini tulisannya seperti ini ya.. ya tau ya gitu, dia gambar orang dulu gitu kan.. [R: he eh] ditulis, ini boleh.. "eh ini mama ya?" gitu, "Gimana tulisannya? M" "Oh M" dia nulis M, "Apa lagi ma?" "A", "Oh iya A" dia tulis A, "Apalagi ma?", "M", "yang ini M?”(VB_PT1_217-225).

Sementara anak dari responden ME juga mengalami hal yang sama saat duduk di kelas sebelumnya. Kini saat duduk di kelas 6 SD ini anak sudah mulai semakin lancar membaca dan menulis. Kesulitan anak saat ini adalah adalah memahami pertanyaan, memahami isi materi pembelajaran, serta kesulitan dalam berhitung. Anak kurang mampu menangkap apa yang disampaikan di dalam bacaan sehingga anak kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pada aspek berhitung, anak masih menunjukkan kesulitan dalam melakukan operasi hitung terutama tentang perkalian. Hal ini ditunjukkan dari hasil cuplikan wawancara di bawah ini.

“...[R: He eh. Eee D sekarang sudah lancar bu membaca dan menulisnya bu?] Sudah [R: Gimana Bu?] Sudah. Waktu itu memang agak tersendat-sendat dia ya [R: He eh]. [R: Jadi-] Sekarang sudah”.(VB_ME1_96-112).

“Ee materinya dia gak ngerti [R: Emm]. Materi pembelajaran terus kan waktu …………Ee ternyata materinya itu singkat, dia gak- tapi dia gak ngerti gitu, jadi awal- jadi kayak soal cerita dia tu awalnya tu dia gak ngerti gitu lo” [R: Emm oke, oke oke.] (VB_ME1_122-136).

“Kalau satu kali satu, satu. Satu kali dua, sampai hapuluh. Terus, satu kali dua, dua sampai sepuluh itu dia hapal kalau beruntun [R: he eh]. Tapi begitu saya tanya acak, [R: Bingung] dia bingung, iya [R: okee baik]. Jadi dia itu pure menghafal gitu lo…..” (VB_ME1_165-175).

Motivasi anak dalam belajar

Orang tua memiliki pandangan bahwa anak sebenarnya memiliki motivasi yang baik dalam hal belajar namun masih

kesulitan untuk menangkap pembelajaran jika dibandingkan dengan anak seusianya. Motivasi yang ditampilkan oleh anak adalah dengan berinisiatif untuk menanyakan kepada ibu untuk belajar setiap harinya. Walaupun masih sulit untuk menggabungkan setiap huruf untuk menjadi kata tertentu, anak masih menunjukkan keinginan untuk belajar setiap harinya. Responden ME dan WA merasakan hal yang sama terkait dengan motivasi anak untuk yang tinggi untuk belajar. Hal ini tercermin dari pernyataan responden WA di bawah ini:

“T semangat belajar, dia semangat banget belajar kayak.. malahan tiap hari tu selalu nanya, "Ma dek boleh ga belajar?" gitu.. "Ya boleh.." gitu tapi.. dia tidak.. mengingat dengan.. seumpama kita kalo, "Yuk kita baca yuk" dia abjad sekarang sudah tau gitu.. cuma kalo digabungkan kata-katanya untuk membaca itu dia tidak.. belum bisa gitu”(VB_WA1_210-213).

Namun, hal ini berbeda dengan yang dialami oleh ME. ME memiliki pandangan bahwa anak memiliki karakteristik kurang dapat fokus dan mudah menyerah. Saat mengerjakan penugasan yang membingungkan, anak cenderung akan diam dan tidak mencari bantuan lebih lanjut kepada orang tua khususnya ibu. Berdasarkan penjabaran ibu, motivasi yang ditunjukkan oleh anak cenderung rendah dalam hal mencari tahu kembali tentang pembelajaran yang sulit dimengerti. Hal ini ditunjukkan dalam hasil wawancara di bawah ini.

“Iya dia juga gak fokus terus dia gak mau berusaha, jadi kalau dia nemuin sesuatu hal yang ..ee bingung dia gitu, dia berhenti dah, benar-benar berhenti dia [R: Emmm]. Nunggu saya dulu dia, sedangkan saya kan masih ngajarin adiknya, terus saya tanya kenapa berhenti, "Gak ngerti." gitu kan. [R: He eh]. Terus saya sudah kasih penjabaran, "Yaudah sekarang kerjain." saya bilang gitu kan [R: He eh]. Tetep dia diemm gitu [R: Okee]” (VB_ME1_142-147).

Responden PT menemukan cara untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar yaitu dengan memuji pekerjaan anak walau sekecil apapun progress pekerjaannya. Dengan begitu anak akan terus mau mencoba mengerjakan tugas sekalipun yang tidak disenangi yaitu aktivitas menulis. Hal ini tampak pada cuplikan wawancara berikut ini

“Iya.. dirayu.. kayak dirayu gitu (tertawa) [R: Oh dirayu] bilang kan kalo misalnya dia udah ngerjain, "Ih bagus sekali tulisannya bagus ini.. ih pinter itu" pa-- langsung dah dia langsung dah mau dia lagi dia nulis gitu. [R: Oh kenten..] Dipuji-puji kalo gitu. [R: Ohh nggih..]…”(VB_PT2_187-203).

Pandangan tentang kemajuan anak saat ini

Seluruh responden yaitu PT, ME, dan WA menyatakan bahwa anak memiliki kemajuan dalam hal belajar saat ini jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Anak sudah mulai dapat membaca kata dan mulai merasakan kemajuan dalam hal hitungan. Kemajuan anak yang ungkapkan oleh ibu dikaitkan dengan adanya bimbingan secara khusus dari tempat les maupun bimbingan dari guru pendamping khusus

dari sekolah inklusi. Hal ini ditunjukkan dalam cuplikan wawancara di bawah ini.

“Paling pas belajarnya di sekolah. Mungkin dia mendengar atau ini aja Bu, apa namanya- dia kan belum begitu dulu bisa membaca, ya sekarang udah mendingan bisa karena saya leskan di XX dia [R: he ehm]. Sekarang udah mendingan, dulu kan belum. Pas ini aja sih dia ulangan mungkin dibacain sama gurunya (VB_PT1_218-221)”.

“Kayaknya kemarin sama Bu S ditekankan ke matematika dia ya [R: Oh], bimbingan belajarnya sama Bu S itu. Jadi sekarang itu udah mendingan kayaknya, kali-kalian udah okelah. [R: Oke. Perkalian udah?]” (VB_ME1_151-161).

Pada saat menemani anak belajar dari rumah, seluruh responden mengungkapkan mengalami kendala baik terkait metode pembelajaran yang seharusnya diterapkan maupun kesulitan dalam hal mengatur waktu.

Kesulitan terkait dengan metode pembelajaran

Orang tua merasa kesulitan karena harus mengajarkan anak secara penuh di rumah dimana sebelumnya dilakukan oleh guru di sekolah. Orang tua khususnya ibu kesulitan terkait dengan cara menjelaskan agar anak dapat paham materi. Terlebih lagi dengan karakteristik anak yang lambat dalam menangkap atau memahami suatu penugasan tertentu. Selain itu, orang tua merasa terbatas pula dengan pengetahuan materi yang ada yang berimplikasi pada pendampingan mengerjakan tugas. Usaha yang dilakukan sejauh ini adalah menjelaskan sebisa mungkin berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, mengajari dari pengajaran video youtube, berkonsultasi dengan guru pendamping inklusi seperti yang dilakukan oleh responden PT, ME dan WA. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:

“Gimana ya awal-awalnya tu (tertawa) pastinya stres. [R: Oh nggih.. stres..] (tertawa) soalnya belum pernah jadi guru kayak disekolah tu menjelaskan ga bisa.. [R: hmm] paling yang kita bisa aja yang dikasi.. gitu aja lah bu” (VB_PT2_39-40).

“Eee kadang-kadang. [R: kadang-kadang?] Kalau saya sudah buntu, dia gak ngerti dengan penjelasan saya [R: He eh], saya coba kasi dia- saya buka di youtube gitu lo [R: He eh]. "Ee ini lo gini. Kamu ngerti juga gak ini?" gitu kan [R: He eh]. Dan malahan dia kayaknya tambah bingung, gitu”(VB_ME1_558-564).

“Saya masih pake metode yang miss A berikan gitu [R: he eh] jadi saya kan memang "harus seperti apa miss? saya jujur ga tau lagi harus seperti apa bawa ti-- apa.. ngajarin anaknya", "Yaudah bu kita pake metode ini aja" gitu.. jad setelah miss A ajarkan, saya minta diajarkan juga sama miss A jadinya saya bisa mengajar kayak gitu ke Tina gitu” (VB_WA2_158-161)

Selain kesulitan dalam menjelaskan materi, salah satu responden yaitu PT merasa kesulitan dalam media daring

yang digunakan sekolah dalam pengumpulan tugas seperti platform google classroom dan zoom meeting. Ibu merasa lambat dalam memahami teknologi sehingga sering meminta bantuan kepada anaknya yang pertama yang kini duduk di bangku SMA. Namun, ibu masih terus belajar untuk memahami dan juga mendorong suami untuk dapat belajar bersama. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara berikut.

“Ee.. masih.. meraba-raba sih (tertawa) kalo pake classroom itu saya masih bingung [R: hmm] kadang tak tanya dah sama anaknya aja dah.. "Gimana caranya kalo gini-gini caranya kalo ngirim gini" gitu.. saya masih bingung kadang zoom tu gimana caranya ya.. biar ga kedengeran (tertawa) [R: ohh nggih.. nggih] kan soalnya gimana ya.. gaptek bu”(VB_PT2_557-565).

Kesulitan dalam mengatur waktu

Orang tua mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara pekerjaan, tugas-tugas domestik, kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan mendampingi anak belajar khususnya saat terdapat penugasan yang diberikan oleh guru kepada anak. Dua orang responden yaitu PT dan WA kini masih aktif bekerja yang memiliki jam kerja tertentu. Selepas bekerja barulah orang tua dapat mendampingi anak. Namun, apabila tugas harus dikumpulkan dengan segera serta terdapat kegiatan keagamaan yang lainnya maka ibu akan merasa kewalahan yang memicu adanya emosi-emosi negatif seperti marah. Sementara itu, anak hanya ingin didampingi belajar oleh ibu, tidak dapat digantikan oleh ayah.

“… kalo ada kita kayak kerjaan odalan gitu.. dia ada tugas.. stres dah langsung (tertawa) [R: Ohh (tertawa)] langsung dah marah-marah gitu. [R: Ibunya langsung marah-marah (tertawa)] Men kerjaan saya banyak, saya harus nungguin, dia ndak mau sama bapaknya.. [R: mm] kan susah ya jadinya ya.. harus sama saya aja itu capek.. langsung dah naik darah dah (tertawa) kalo dulu masih kelas ini kan bisa…”(VB_PT2_86-104).

Responden WA pun mengungkapkan bahwa tidak dapat mendampingi anak secara penuh karena anak harus dipandu secara pelan-pelan, satu per satu. Sementara ibu harus bekerja dan juga memiliki dua anak lainnya yang masih duduk di Sekolah Dasar dan Taman kanak-Kanak dan masih perlu pengawasan yang ekstra pula. Responden ME yang bukan merupakan ibu yang bekerja juga mengalami kesulitan hal yang sama dalam membagi waktu karena memiliki anak lainnya yang perlu pengawasan serta harus mengerjakan tugas-tugas domestik lainnya.

“...kalo waktu selama daring kemarin, sebelum di.. Sempidi itu.. apa sebelum di Sempidi itu, waktu masih di Cemagi itu, saya memang bener-bener ga bisa ngawasin dia untuk daring.. kan karena harus mendikte satu-satu itu [R: he eh he eh] saya ga bisa itu gitu.. jadi saya.. "Tar dulu ya dik, sebisa mama aja yang mama ajarin" gitu sih saya.. ininya agak terbengkalai sih sebenernya…“ (VB_WA1_385-390).

Hal-hal yang berkaitan dengan emosi dalam mendampingi anak belajar dari rumah meliputi emosi yang muncul saat menemani anak belajar, hal yang dilakukan saat emosi negatif, pandangan diri terkait emosi.

Emosi yang muncul saat mendampingi anak belajar Berbagai emosi muncul saat mendampingi anak belajar baik emosi positif maupun negatif. Emosi positif yang dirasakan ketika mendampingi anak belajar adalah senang. Emosi negatif yang muncul saat menemani anak belajar adalah marah, merasa stres dan frustrasi. Perasaan senang dirasakan oleh orang tua karena situasi pandemi belajar dari rumah justru mengkondisikan orang tua untuk dapat menemani anak belajar lebih banyak dan intens. Perasaan atau emosi negatif yang muncul disebabkan karena adanya kesulitan dalam proses mengatur waktu antara kegiatan keagamaan, pekerjaan, dan tugas anak. Selain itu, emosi negatif muncul karena kesulitan dalam metode untuk menjelaskan kepada anak tentang materi yang mana anak sendiri memiliki kondisi yang terbatas untuk memahami secara muda tentang pengajaran tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Gimana ya.. ee.. ada senengnya, ada engganya juga bu (tertawa) [R: Nggih] senengnya ya dapet lah lebih banyak sama anak ya [R: he eh] di rumah gitu.. ya ngga ya itu dah.. kalo ada kita kayak kerjaan odalan gitu.. dia ada tugas.. stres dah langsung (tertawa) [R: Ohh (tertawa)] langsung dah marah-marah gitu “ (VB_PT2_86-89)

“Kemaren sih sempet kayak hampir frustasi ya..saya dengan metode apa lagi saya harus.. mengajari Tina gitu kan [R: he eh] nah saya sudah.. ya saya cari di youtube caranya gimana gitu tu.. [R: hmm] saya coba tapi dia ga bisa, dari pada saya emosi gitu kan ya….” (VB_WA2_33-42)

Hal yang dilakukan saat emosi negatif muncul

Emosi negatif yang dirasakan oleh orang tua khususnya ibu saat mendampingi anak belajar memunculkan berbagai reaksi yang diterjemahkan ke dalam perilaku yang tampak. Hal yang dilakukan oleh seluruh responden saat merasakan emosi negatif seperti marah adalah mengekspresikan marah secara verbal kepada anak dengan nada suara meninggi. Namun, setelah mengekspresikan dengan verbal dan dengan nada suara yang meninggi, reaksi selanjutnya yang dimunculkan adalah pergi menjauh dari anak untuk memberi jarak dan kemudian diam sampai dirasa suasana hati sudah mulai membaik. Responden WA memilih untuk menjauh karena memiliki pengalaman sulit mengontrol diri yang berujung pada perilaku memukul anak. Responden PT juga mengatakan setelah selesai memarahi anak maka PT akan sadar dengan perilakunya yang akhirnya memberikan rasa penyesalan bagi diri. Meminta maaf adalah hal yang dilakukan setelah adanya rasa penyesalan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam cuplikan wawancara PT dan WA di bawah ini.

“Saya suruh dia ke kamarnya aja, kadang-kadang [R: Emm]. Kadang-kadang saya diem aja gitu. [R: Em oke oke oke. Jadi lebih baik seperti menjauhkan diri dulu gitu] Iya [R : bu ya] Iya. [R : Okee].” (VB_ME1_425-435).

“Ya kayak gitu aja.. sadar-sadar sendiri aja dah saya bu.. kalo udah gitu sadar nanti sendiri gitu.. "kok saya marahin ya tadi ya" gitu dah saya.. [R: nggih.. nggih.. nggih] nanti abis marahin tak peluk dah dia. [R: Ohh nggih (tertawa) ib-- "maafin ibu ya?" gitu ga kadang-kadang bu?

(tertawa)] He eh (tertawa) itu biasa itu ibu-ibu menyesal sekarang nanti lagi dah (tertawa)”(VB_PT2_662-673).

“Saya diem aja.. [R: Hmm diem saja seperti itu?] Iya. saya diem aja.. maksudnya ya saya pasti teriak-teriak lah.. saya marah,…… setelah itu saya diem dah.. diem.. bener-bener, ditanya saya tetep diem.. sampe bener-bener saya udah mau ngomong, baru saya ngomong” (tertawa) (VB_WA2_619-629).

Pandangan diri terkait emosi

Seluruh responden memiliki pandangan tentang diri terkait dengan emosi yang dimiliki. Responden merasa mudah untuk memiliki emosi marah dan cenderung meluap-luap atau sulit untuk dikontrol. Namun, responden ME dan WA menghayati diri sebagai seorang yang sangat mudah marah namun juga mudah untuk meredakan amarah. Responden WA merasa emosinya tersebut perlu untuk diperiksakan lebih lanjut ke profesional terlebih lagi dengan kondisinya yang baru saja bercerai dengan suami.

“…saya orangnya keras (tertawa) [R: Oke]. Kerass, ee sampai sekarang pun sebetulnya gampang emosi, cuman karena saya kadang-kadang malu sama umur, jadinya saya lebih diem sekarang [R: Emm]. Kerass, cepet emosi, cepet reda juga [R: emm].[R: Jadi- e oke. Gimana Bu?] Cepet.Cepet emosi, cepet mereda” (VB_ME2_663-673).

“..saya sempet berpikir gitu.. saya ngomong sama papanya.. maksudnya sama mantan suami [R: he eh] "Kayaknya ada yang salah deh dari diriku gitu.. "Kamu tu gampang banget sih kayak punya dua kepribadian gitu. Tiba-tiba kamu meluap-luap, nanti trus tiba-tiba kamu kayak marah meluap-luap" gitu lo bu, "Trus abis itu tiba-tiba kamu kayak yaudah deh ngga.. maafin aku gini.. gini.. gini.. gini.. gini…”(VB_WA2_650-660).

Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak, serta interaksi antar orang tua

Responden menyatakan bahwa anak lebih banyak beraktivitas yang berkaitan dengan belajar bersama ibu. Ayah jarang untuk melakukan pendampingan belajar secara langsung. Peran ayah dalam mendampingi anak belajar lebih kepada membantu pengumpulan tugas serta menyiapkan alat-alat belajar. Anak merasakan keberadaan ayah pada saat melakukan aktivitas selain belajar seperti bermain games tertentu,mengobrol dengan anak tentang kegemaran anak, melakukan aktivitas keseharian bersama. Hal ini ditunjukkan dalam cuplikan wawancara di bawha ini.

“E paling makan bareng kadang-kadang gitu kan [R: he eh]. Terus ee biasanya pergi main, tapi jarang sih karena pandemi ini mengharuskan orang tua bapak- terutama bapaknya kan sekarang nyari uang itu harus bekerja keras ekstra sekali gitu lo [R: He eh]. Jadi kadang bapaknya juga udah pulang malem, begitukan, terus udah capek, kadang-kadang ya itu dah D nya juga udah makan gitu, jadi ya paling ngobrol-ngobrol sebentar gitu” (VB_ME1_301-305).

Ibu dan ayah memiliki pembagian peran. Pada kedua responden yaitu PT dan ME, suami bertugas untuk melakukan aktivitas lainnya yang menyokong seperti melakukan aktivitas domestik lainnya, mengantarkan tugas anak ke sekolah serta perlengkapan tugas anak, Kedua responden merasa sangat terbantu dengan peran suami tersebut. Responden WA tidak mendapat bantuan dari suami karena saat ini telah bercerai dengan suami. Seluruh pengasuhan diserahkan kepada WA. Bahkan dulu saat masih belum bercerai, WA tidak merasa mendapat bantuan yang siginifikan dari suami saat mendampingi anak belajar. Suami hanya bertugas menjaga anak, memastikan anak-anak sudah makan dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Berikut adalah kutipan wawancara yang menunjukkan merasa terbantu oleh pembagian peran suami PT dan ME.

“Wihh cukup membantu sekali. [R: (tertawa) itu juga akhirnya dukungan ya bu ya..] Iya [R: dukungan selalu dari suami ya bu ya?] Ya mengerti lah suaminya.. jadinya gimana ya.. udah kita giniin anak masa semua harus su--sendiri kan ga mungkin.. [R: nggih] kalo dikerjain sendiri ya stres nanti i-- saya (tertawa) harus bersama-sama lah saling membantu”(VB_PT2_539-552).

“Eem paling gini. Kalau saya sama Bapaknya itu kayak dia ada tugas apa, atau kayak kertasnya habis, atau disuruh ada beli-beli sesuatu, itudah saya titip sama dia [R: Eee], tapi kalau ngajarin ndak” (VB_ME2_195-203).

Berikut adaah cuplikan wawancara dari responden WA yang menunjukkan kurang mendapat dukungan dari mantan suami.

“…tapi saya ngomong sama papanya, "Kayaknya kita ga sehat deh hidupnya kita, maksudnya saya kan.. kita tu harus saling melengkapin, disaat saya ga bisa ngajarin anak itu memang sih tanggung jawab saya sebagai seorang ibu ya ngajarin anak.. cuman kan posisinya saya kerja gitu.. kalo saya di rumah saya ngajarin tapi kalo belum.. tolong dong kamu yang bantu saya gitu.. maksudnya saling melengkapi gitu" (VB_WA2_402-408).

Dalam kaitannya dengan pandemi, seluruh responden juga berusaha menjelaskan kepada anak terkait dengan keluhan anak yang menginginkan untuk segera sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Seluruh responden meminta anak untuk bersabar dan untuk mengompensasi kebosanan tersebut, responden mengajak anaknyaa jalanjalan ke tempat terdekat. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan wawnacara berikut ini.

“ Ya bosen sih mereka ga ketemu temen-temennya gitu.. "Kapan sih sekolah ma? kapan sih sekolah?" gitu.. kalo.. sedangkan T kalo apa tu namanya ee.. sudah.. kalo waktu selama daring kemarin, sebelum di…”(VB_WA1_385-390).

Dukungan sosial yang diperoleh dan yang diharapkan Seluruh responden secara umum merasa mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yaitu keluarga dan sekolah terkait pendampingan pembelajaran anak. Responden PT

juga mendapat dukungan dari anak pertamanya terkait dengan cara mengoperasikan media belajar.

Responden PT dan ME merasakan dukungan yang diberikan oleh sekolah saat ini sudah sangat membantu. Dukungan yang dirasakan diperoleh dari wali kelas dan dari guru pendamping khusus yang ada di sekolah inklusi masin-masing. Wali kelas cukup intens menanyakan perkembangan anak dan memberikan pujian terhadap hasil kemajuan anak. Guru pendamping khusus memberikan dukungan berupa memberikan pengajaran dengan metode khusus untuk anak serta dukungan emosi kepada orang tua terkait dengan kondisi anak Pada saat diputuskan dapat melakukan tatap muka secara terbatas, guru pendamping khusus memberikan bimbingan secara khusus satu per satu bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Dukungan yang diperoleh menumbuhkan rasa senang dan juga rasa bangga bagi responden. Selain itu, responden WA yang baru memindahkan anaknya ke sekolah inklusi dapat menumbuhkan rasa aman karena merasa memiliki pembimbing terutama dalam Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini.

“Ee.. engga sih ga ada, udah cukup sih saya berterima kasih sekali dengan adanya.. ya ada miss A dengan dukungan itu jadinya saya tau.. metode-metode apa yang harus saya lakukan ke anak saya gitu.. [R: Hmm oke.. berarti ee sudah cukup mensupport seperti itu ya atau memberi dukungan?] Iya.. kan paling ga kita udah ada kayak se.. seorang pembimbing ya.. kan kita kayak…”(VB_WA2_356-368)

“Apa ya dukungannya ya.. [R: he eh] ee.. kayak gitu aja dah udah seneng sih.. udah dibilang pinter, dah bilang gitu aja saya dah.. ih kayaknya saya bangga sekali (tertawa) [R: (tertawa) nggih nggih.. nggih] padahal cuma bisa baca aja (tertawa) [R: Ih.. betul bu.. udah.. ampun seneng nggih dukungan seperti nike nggih.. yang di..] Nggih.. cuma di itu aja dah pokoknya kasi tyang semangat aja tyang jek jadi semangat jadinya lebih semangat gitu…”(VB_PT2_494-521)

Sementara itu, responden ME merasa saat ini dukungan dari wali kelas masih perlu ditingkatkan. Pada saat anak berada di kelas 4 SD, responden merasa mendapat cukup dukungan. Namun saat anak sudah menginjak kelas 6SD yaitu saat ini, responden merasa tidak adanya Kerjasama dengan wali kelas karena tidak pernah ditanyakan terkait dengan perkembangan anak, penugasan, dan juga responden ingin dibimbingan terkait bagaimana cara untuk membimbing anak.

……Dalam artian gurunyanya itu mau bekerjsa sama-maksudnya ee saya itu mengharapkan kalau gurunya sudah 'A', saya akan ngikutin dia 'A', gitu lo. [R: Emm]. Jadi saya maunya itu- bukannya maunya sih ya, kalau bisa gitu lo [R: He eh]. Kerja sama antara guru wali kelas itu dengan murid itu enak gitu. …..(VB_ME2_122-134)

Orang tua memiliki pandangan tersendiri terhadap masa depan anak kaitannya dengan perkembangannya yang khusus yang meliputi kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan dan harapan untuk masa depan.

Kekhawatiran terhadap pendidikan anak

Orang tua memiliki kekhawatiran terkait dengan bagaimana anak akan diperlakukan oleh lingkungan karena memiliki kekhususan dalam perkembangan. Kekhawatiran tersebut adalah kekhawatiran tentang adanya perundungan pada anak karena anak memiliki kekhususan. Kekhususan anak dari responden PT memang dapat dilihat secara fisik yaitu cara jalan yang masih tidak seimbang, berbicara dengan pelafalan yang masih kurang jelas, serta kesulitan dalam membaca dan menulis. Selain kekhawatiran akan adanya perundungan, orang tua tidak memiliki gambaran apakah pada level Sekolah Menengah Pertama nantinya dapat pula memfasilitasi kekhususan anak. Hal tersebut yang menyebabkan orang tua mendorong dan berusaha melakukan beberapa cara agar anak dapat mengikuti pembelajaran dan penguasaan terhadap hal tertentu sesuai dengan perkembangan usia pada umumnya. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa orang tua memiliki pemikiran bahwa kekhususan anak akan dapat menghilang sesuai usia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah ini.

“...takutnya dia kan nanti kalo masih SMP kayak gitu takutnya dibully (tertawa) kan ada soalnya ini.. anak-anak yang kayak gitu, sering ngebully gitu.. [R: Hmm nggih] biar ga sampe kayak gitu.. gitu lo. [R: Oh gitu] maunya tyang kan biar dia bisa aja lah dulu mengikuti pelajaran disekolah.. pas SD gini kan nanti.. lanjutnya SMP kan udah dah dia.. mengerti” (VB_PT2_728-738).

“saya ga tau SMP ada sekolah inklusif atau engga.. saya ku-- juga ga tau gitu sa-- jadi ya disaat ini lah saya kayak bener-bener push gimana caranya biar.. tiga tahun kedepan ini T sudah bisa mengikuti pada apa yang harusnya dia dap-- dia.. dia.. bisa gitu” (VB_WA2_728-738)

Harapan untuk anak di masa depan

Seluruh responden memiliki harapan agar anak paling tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Orang tua tidak mengharapkan agar anak dapat berprestasi melainkan cukup dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Secara khusus, responden PT jua berharap agar anak dapat lebih lancar dalam perkembangan berjalan. Orang tua mendukung apapun yang diinginkan dan yang menjadi potensi anak ke depannya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah ini.

“Kalau saya berharapnya anak saya minimal bisa mengikuti aja. Dia ndak harus pintar- paling pintar atau super pintar, saya gak gitu. Yang penting dia bisa mengikuti setelahnya- selebihnya itu, apapun maunya dia-maksudnya dalam artian apaopun yang dia suka, apapun bakatnya dia itu pasti saya berusaha untuk mendukung, gitu lo…”(VB_ME2_448-459).

“.. supaya dia bisa aja sih untuk mengikuti pelajaran sekolah gitu aja sih.. [R: Nggih] sama.. ini.. jalannya biar lancar gitu. [R: Hmm jalannya biar lancar lalu kemudian mengikuti pelajaran disekolah itu mungkin…” (VB_PT2_728-738).

Responden PT memiliki harapan yang positif terkait masa depan anak karena dikuatkan pula dengan rasa syukur terhadap kondisi anak sekarang jikalau dibandingakan dengan anak lainnya yang memiliki karakteristik yang serupa. PT mengikutkan anak bergabung dalam komunitas

bagi anak berkebutuhan khusus secara gratis. Dari situ PT melihat bahwa anak memiliki kondisi yang lebih beruntung jikalau dibandingkan dengan kondisi anak-anak lainnya di komunitas tersebut. Berikut adalah kutipan wawancara pernyataan tersebut.

“Ga lah kayak kalo ki-- deket tempat terapi itu.. saya berpikir, oh ternyata anak saya lebih bagus disitu ada yang lain gitu saya [R: nggih.. nggih] merasa bersyukur lah gitu. [R: Nggih.. nggih.. betul.. ee ada.. ada hal yang yang bisa syu-- ktia syukuri ketika melihat kondisi-kondisi lain yang memang belum..] Iya.. kalo kita keluar rumah ya.. le-- lebih banyak anak yang juga kayak Putri lebih.. lebih parah lagi gitu lo” (VB_PT2_494-521)

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa induk bahasan yang ditemukan yaitu terkait dengan pemahaman orang tua tentang karakteristik anak, kesulitan yang dialami saat mendampingi anak belajar pengalaman emosi saat mendampingi anak, relasi dan dukungan sosial serta pandangan terhadap masa depan.

Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang khusus dan unik jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Orang tua yang menjadi responden di dalam penelitian ini memiliki pemahaman tersendiri terhadap perkembangan anak dengan kebutuhan khusus. Orang tua memahami bahwa anak memiliki perkembangan yang kurang sesuai dengan anak-anak seusianya baik secara fisik dan juga perkembangan kognitif melalui proses belajar. Secara, umum, seluruh anak responden mengalami keterlambatan dalam belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Orang tua tidak dapat menyebutkan diagnosis anak secara pasti. Namun, berdasarkan keterangan yang ada di sekolah oleh psikolog pendamping inklusi menyatakan adanya indikasi kesulitan belajar yaitu learning disability dan lambat belajar yaitu slow learner. Anak dengan learning disabilities adalah anak yang memiliki gangguan, atau keterlambatan perkembangan dalam satu atau lebih proses bicara, bahasa, membaca, menulis, berhitung, atau mata pelajaran sekolah lainnya yang disebabkan oleh kemungkinan disfungsi otak dan/atau gangguan emosi atau perilaku. Ini bukan hasil dari keterbelakangan mental, deprivasi sensorik, atau faktor budaya dan instruksional. (Kirk dalam Gargiulo, 2012). Seorang anak dapat dikaakan memiliki ketidakmampuan belajar tertentu jika:1. Anak tidak mencapai kemampuan yang sepadan dengan usianya dalam satu atau lebih bidang; 2. Anak memiliki perbedaan yang sangat jauh antara pencapaian dan kemampuan intelektual dalam satu atau lebih bidang.

Pemahaman terkait dengan karakteristik khusus anak menentukan bagaimana proses pendampingan anak selanjutnya dan berimplikasi pula terhadap sistem pembelajaran yang tepat yang perlu diterapkan pada anak (Santoso, 2012). Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus mencakup adanya kekhususan materi, peralatan, strategi pengajaran.

Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi mendapat bimbingan khusus dari guru pendamping khusus. Di dalam keseharian, anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa lainnya di kelas dan dalam waktu tertentu akan mendapat layanan belajar individual yang dapat dilakukan di ruangan terpisah dengan siswa lainnya Pemerintah Kabupaten Badung telah berkomitmen untuk memenuhi peraturan terkait dengan penyelenggaraan di sekolah inklusi melalui Perda No 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan mulai memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam penelitian ini, anak responden mendapat bimbingan dari Guru Pendamping Khusus dan orang tua merasakan adanya kemajuan dari kemampuan anak dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan tidak ada bimbingan sebelumnya.

Selama masa tahun awal pandemi, anak tidak mendapatkan bimbingan khusus karena pembatasan kegiatan tatap muka. Setelah kondisi mulai memadai baru dimulai kembali mendapat bimbingan khusus dari guru pendamping khusus secara tatap muka walaupun dengan intensitas yang masih sangat terbatas. Semenjak pandemi, guru lebih banyak menggunakan metode belajar dengan menggunakan media whatsapp, google classroom, dan mengumpulkan tugas dalam seminggu sekali dimana metode ini dapat dikatakan sebagai metode asinkronus yaitu pembelajaran tidak secara langsung atau real time (Kraus et al., 2011)

Berdasarkan hasil penelitian ini, kendala yang dihadapi orang tua saat mendampingi anak adalah kesulitan dalam hal metode bagaimana menjelaskan kepada anak terkait pembelajaran termasuk tentang teknologi pembelajaran masa daring dan bagaimana mengatur waktu selama pandemi. Anak berkebutuhan khusus pada dasarnya memerlukan perhatian dan pendidikan yang khusus terlebih di masa pandemi ini. Penelitian tentang pembelajaran anak berkebutuhan khusus di masa pandemi menunjukkan bahwa perlu adanya strategi pembelajaran yang bersifat inovatif dan konkrit agar dapat dipahami anak serta dapat lebih memotivasi anak agar tidak bosan, metode pembelajaran yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi khusus anak, kelonggaran dalam waktu pengumpulan penugasan bagi anak berkebutuhan khusus, serta adanya komunikasi terkait dengan program yang dirancang sekolah kepada orang tua sehingga dapat diterapkan di rumah (Dewi et al., 2020)

Di tengah kesulitan yang dialami orang tua, orang tua mengapresiasi adanya motivasi anak dalam belajar namun salah satu orang tua menyatakan bahwa anak termasuk kurang termotivasi dalam hal belajar. Anak bersikap kurang berinisiatif saat belajar dan cenderung mudah menyerah. Berdasarkan pendapat dari Gargiulo (2012), anak yang mengalami kesulitan belajar (learning disability) akan bertindak lebih pasif dan tidak efisien dalam belajar. Anak-anak mengalami pengalaman learned helplessness yang artinya anak tidak dapat merasakan bahwa dirinya mampu dalam belajar sehingga merasakan keputusasaan yang muncul dalam perilaku seperti pasif dalam pembelajaran, kurang termotivasi, dan kurang adanya inisiatif.

Pengalaman dalam mendampingi anak di satu sisi membuat orang tua merasakan emosi senang karena dikondisikan untuk lebih banyak dapat mendampingi anak belajar. Namun, kesulitan-kesulitan yang dihadapi memicu adanya perasaan atau emosi negatif seperti marah, stres, frustasi seperti yang diungkapkan oleh orang tua dalam wawancara. Hal ini sejalan dengan penelitian terkait pengalaman orang tua dalam aktivitas belajar daring anak berkebutuhan khusus di Yogakarta yang membagi pengalaman menjadi pengalaman positif dan negatif (Sari & Paska, 2021). Pengalaman positif yang dirasakan salah satunya yaitu kesempatan untuk mengetahui kebutuhan anak dan dapat mengajari anak serta keinginan yang lebih kuat untuk melakukan manajemen waktu yang lebih baik. Pengalaman negatif yang dirasakan antara lain manajemen waktu yang sulit, kesulitan dalam mengatasi emosi anak seperti bosan di masa pandemi dan kesulitan terkait menghadapu kebutuhan khusus anak itu sendiri terutama dalam belajar.

Emosi adalah respon yang muncul karena adanya penilaian dari suatu peristiwa atau kejadian di dalam hidup individu (Gross, 2014). Kejadian yang diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menekan maka akan memunculkan emosi dengan intensitas tertentu. Emosi dapat dibedakan menjadi emosi positif dan negatif. Bentuk emosi positif antara lain ekspresi bahagia, senang, terkejut dengan hal-hal yang menyenangkan dan emosi negatif antara lain ekspresi marah, sedih, kecewa, malu, ataupun merasa jijik Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, emosi negatif yang dirasakan dapat terjadi karena adanya interpretasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat mendampingi anak-anak belajar yang diungkapkan sebelumnya. Selain itu, orang tua yang memiliki penilaian bahwa anak tidak memiliki motivasi untuk belajar dan malas cenderung memunculkan emosi negatif yaitu marah.

Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa orang tua khususnya ibu mengekspresikan emosinya dengan cara mengeluarkan kata-kata secara verbal dengan nada tinggi yang menunjukkan kemarahan. Untuk menghindari hal yang lebih buruk, ibu biasanya mengambil jarak atau menjauh dari anaknya. Satu orang responden menyampaikan saat dalam kondisi marah, responden tidak dapat mengontrol diri yang memicu perasaan menyesal. Berdasarkan yang diungkapkan oleh Vohs & Baumeister (2011) emosi yang muncul di dalam merespon kejadian sebagaimana aslinya disebut sebagai emosi primer dan emosi sekunder adalah emosi yang muncul saat adanya proses pengolahan atau regulasi emosi terlebih dahulu. Emosi yang muncul dalam intensitas yang tinggi dan cenderung diekspresikan secara tidak tepat akan memunculkan permasalahan seperti permasalahan interpersonal, kesehatan, permasalahan akademis ataupun permasalahan pekerjaan (Snyder, Simpson, & Hughes, 2006). Oleh karena itu perlu dilakukan adanya proses regulasi emosi. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka sebagian besar ibu mengekspresikan emosi primer terlebih dahulu dan setelahnya melakukan upaya regulasi emosi yaitu attentional deployment (Gross, 2014). Upaya ini dilakukan dengan cara mengalihkan perhatian dari situasi yang tidak dapat dimodifikasi atau dapat dikatakan melakukan distraksi atensi dari situasi yang menyebabkan emosi tertentu.

Di dalam pendampingan belajar, orang tua khususnya ibu mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti suami, anak, dan juga sekolah. Dukungan yang diperoleh dari suami dan anak lainnya adalah berupa bantuan di dalam mengelola penugasan anak, mengelola teknologi yang digunakan di dalam penugasan. Sementara dukungan yang diperoleh dari pihak sekolah melalui guru kelas dan pendamping khusus adalah berupa pemberian pujian terhadap kemajuan belajar anak dan pengertian guru kelas dalam hal pengerjaan penugasan namun salah satu responden mengharapkan kerjasama yang lebih intens dari sekolah terutama tentang memberikan informasi terkait dengan metode pengajaran bagi kekhususan anak. Hal ini sejala dengan yang disampaikan oleh McWilliam (2010) yaitu orang tua dengan anak berkebutuhan khusus perlu memiliki perasaan mendapatkan sumber bantuan. Bentuk dukungan yang diperoleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dapat berupa bentuk dukungan emosi, materi, dan informasi.

Bentuk dukungan emosi merujuk pada aktivitas mendengarkan keluh kesah,sikap positif dan menekankan pada kekuatan individu, kehangatan dan keramahan. Bentuk dukungan materi dapat berupa bantuan menghubungkan ke komunitas, ke pusat medis, dan bantuan asistensi teknologi. Dukungan informasi berupa informasi yg diperlukan terkait disabilitas anak, layanan yang tersedia, informasi perkembangan anak secara umum dan strategi yang dapat digunakan dalam menganani anak (McWilliam, 2010). Sebagian besar responden telah mendapat dukungan baik secara emosi dan materi. Responden mengharapkan adanya dukungan yang lebih dalam berupa dukungan informasional. Dukungan sosial yang diperoleh dapat membantu proses regulasi diri individu dan dapat mencegah adanya respon yang ekstrim terkait dengan disfungsi mental karena adanya proses mengkomunikasikan apa yang diperlukan individu, memberikan reward, dan sumber coping atau manajemen stres (Cohen et al., 2000).

Responden penelitian memiliki kekhawatiran tentang akan adanya bullying bagi anak mereka yang memiliki keterbatasan jka dibandingkan anak seusianya. Salah satu responden mengungkapkan terdapat pengalaman anaknya pernah diperlakukan kurang baik oleh teman-temanya di sekolah seperti diberikan ucapan yang mengarah pada keterbatasan fisik. Tidak heran jikalau orang tua memiliki kekhawatiran di masa depan terkait dengan bullying. Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi kerap mendapat perlakuan yang kurang baik dari anak regular lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasanah et al. (2015) yang menunjukkan sikap negatif yang dilakukan siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus adalah adanya penolakan dan tidak menerima siswa berkebutuhan khusus dengan kekurangannya secara fisik, sosial-emosional dan inteligensinya sehingga adanya sikap menghindari dan penolakan yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus mendapat bullying, baik bullying secara fisik, verbal, isyarat tubuh dan berkelompok. Akibatnya anak inklusi tidak mau masuk kelas atau bahkan tidak mau masuk sekolah (Damayanto et al., 2020)

Adanya kekhawatiran tentang perundungan yang akan diperoleh anaknya di masa depan berimplikasi pada sikap ibu yang menargetkan anak dalam perkembangan belajar dan juga adanya harapan di masa depan di mana anak dapat

berkembang seperti anak lainnya sesuai usia. Hal ini menyiratkan bahwa ibu perlu memiliki pemahaman yang lebih utuh terkait dengan kekhususan anak serta gambaran pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan yang diungkapkan oleh Executive (dalam Kerr, 2007), kondisi learning disability adalah kondisi yang akan dibawa sepanjang usia yang mencakup kondisi: a. kurangnya kemampuan untuk memahami informasi baru atau kompleks atau menggunakan keterampilan baru; b. kurangnya kemampuan untuk mengatasi permasalahan secara mandiri; c. suatu kondisi yang dimulai sebelum dewasa (sebelum usia 18 tahun) dengan efek yang bertahan lama pada perkembangan individu. Pendidikan inklusi yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus menitikberatkan pada bagaimana anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitas dan keunikan yang dimiliki namun tetap memiliki hak berinteraksi dengan lingkungan seyogyanya pada kondisi anak-anak normal lainnya (Santoso, 2012).

Bagaimanapun juga, orang tua memiliki harapan yang positif pada anak seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden karena adanya rasa syukur bahwa kondisi anak masih lebih baik dibandingkan dengan anak lainnya yang memiliki kekhususan pada komunitas yang diikuti. Rasa syukur atau yang disebut pula sebagai gratitude yaitu adanya perasaan atau perilaku yang muncul ketika adanya persepsi bahwa individu mendapatkan hal yang menguntungkan baik dari orang lain ataupun dari kekuatan lain diluar manusia seperti Tuhan (Linley & Joseph, 2004). Rasa syukur ini dapat membantu individu untuk mengatur emosi untuk terhindar dari permasalahan psikologis. Gratitude dapat meningkatkan emosi positif sehingga mampu meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan psikologis individu.

Hasil penelitian ini memperoleh beberapa tema superordinat yang dirangkum ke dalam tema induk yaitu pandangan tentang karakteristik anak, kesulitan yang dihadapi selama mendampingi anak, pengalaman emosi, relasi dan dukungan sosial, serta pandangan terhadap masa depan anak. Hal-hal yang dapat memicu adanya pengalaman emosi tertentu seperti emosi marah dan frustasi adalah kesulitan yang dirasakan terkait metode pengajaran serta kesulitan dalam mengatur waktu. Selain itu, karakteristik anak yang memiliki motivasi rendah dapat pula memicu adanya pengalaman emosi negatif dari orang tua. Hal-hal eksternal yang dapat memicu juga diperkuat oleh penghayatan internal orang tua terhadap karakteristik pribadi yang mudah untuk marah. Dukungan sosial yang diperoleh dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh orang tua. Kekhawatiran terhadap masa depan anak disebabkan adanya pengalaman perundungan yang diterima dan juga kurangnya informasi terkait pendidikan inklusi di tingkat sekolah menengah. Kekhawatiran ini memacu orang tua untuk mengusahakan agar anak mendapatkan pendidikan yang memadai saat ini.

Dari proses yang telah dilakukan, adapun keterbatasan penelitian ini adalah terletak pada pemilihan responden dan metode pengumpulan data. Beberapa responden menolak untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga jumlah respondenpun terbatas. Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini dilakukan melalui telepon karena adanya pembatasan pertemuan secara langsung selama pandemi

COVID-19 dan responden tidak bersedia menggunakan video conference. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan pengamatan secara langsung ekspresi nonverbal responden. Hasil penelitian akan lebih komprehensif dengan adanya observasi yang dilakukan terhadap perilaku nonverbal.

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil dan proses yang dijalani dalam penelitian ini antara lain:

-

a. Bagi orang tua, diharapkan dapat untuk lebih menggali informasi tentang kekhususan anak dengan bertanya kepada guru pendamping, berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog terkait dengan perkembangan kognitif dan emosional anak;

-

b. Sekolah inklusi sebagai institusi pendidikan tetap mendukung proses pembelajaran anak dengan memberikan dukungan emosional seperti menanyakan perkembanngan anak, memberi dukungan kepada orang tua, mmberi pujian setiap kemajuan anak maupun dukungan informasional bagi orang tua dengan mengadakan pelatihan bagi orang tua tentang metode pengajaran anak dan dapat pula memfasilitasi mengadakan kegiatan pelatihan regulasi emosi bagi orang tua;

-

c. Peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan terkait dengan bekerja sama dengan sekolah untuk memfasilitasi penjelasan terkait penelitian sehingga lebih banyak responden yang dapat terlibat dalam penelitian. Selain itu, perlu mengusahakan media video conference untuk melihat ekspresi nonverbal.

DAFTAR PUSTAKA

Arsendy, S., Gunawan, C. J., Rarasati, N., & Suryadarma, D. (2020). Teaching and learning during school clsure: Lesson from Indonesia. ISEAS Yusof Ihak Institute Perspective. 80.

Averett, K. H. (2021). Remote learning, COVID-19, and children with disabilities. AERA Open, 7(1), 1-12.

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/09/ISEAS_Perspective_2020_89.p df

Cohen, S., Underwood, L., & Gottlieb, B. (2000). Social support assessment and intervention. Oxford University Press.

Compton, W.C., & Hoffman, E. (2013). Positive psychology: The science of happiness and flourishing (2nd ed.).Wadsworth, Cengage Learning.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (second edition). Sage Publication.

Damayanto, A., Prabawati , W., & Jauhari, M. N. (2020 ). Kasus bullying pada anak bekebutuhan khusus di Sekolah Inklusi. Ortopedagogia 6(2), 104-107

http://journal2.um.ac.id/index.php/jo .

Dewi, N. P., Fadilah, N., & Rahma, S. (2020). Problematika Pebelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Pada Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Inklusi dan Strategi Menanganinya. Jurnal Pendidikan Inklusi 4 (1), 001-010. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ji/article/view/1091 3/4740.

Dey, N.E.Y., & Amponsah, B. (2020). Sources of perceived social support on resilience amongst parents raising children with special needs in Ghana. Heliyon 6.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05569

Gargiulo, R. (2012). Special education in contemporary society.Sage Publication.

Gross, J. J. (2014). Handbook of emotional regulation. The Guildford Press.

Handarini, O., & Wulandari, S. (2020). Pembelajaran Daring

sebagai upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19 . Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran 8(3), 496- 503.

Hasanah, U., Ni'matuzahroh, & Nurhamida, Y. (2015). Sikap siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus dan kecenderungan bullying di Kelas Inklusi. Jurnal UNISIA 37 (82), 88-102.

https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/10505/81 85.

Heiman, T. (2002). Parents of children with disabilities: Resilience, coping, and future expectations. Journal of Developmental and Physical Disabilities 14(2), 159-170.

Hsieh, W-Y., & Donahue, M.L. (2010). Risk and resilience

frameworks in understanding special education. Education of Children With Special Needs.

Idarthono, A. R. (2020). Studi literatur: Analisis pembelajaran Daring anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran 3 (3), 529-533, doi: https://doi.org/10.30605/jsgp.3.3.2020.541.

Kesari, A.A.I.I., Wilasita, A.K., Agustini, N.M.Y.A., & Immanuel, A.S. (2020, November 19). Perbedaan tingkat stres ibu di desa dan kota di Bali selama pembelajaran jarak jauh [Paper presentation. E-Conference KPIN, Indonesia.

Kahija, Y. (2017). Penelitian fenomenologis (Jalan Memahami Pengalaman Hidup). PT. Kanisius.

Kemenkes RI. (2022, Januari 29). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: https://www.kemkes.go.id/

Kerr, D. (2007). Learning disability and dementia. Jessica Kingsley Publisher.

Kraus, R., Stricker , G., & Speyer, C. (2011). Online counseling. Elsevier.

Linley , P., & Joseph, S. (2004). Positive psychology in

practice.John Wiley & Sons, Inc.

McWilliam, R. (2010). Working with families of young children with special needs. The Guildford Press.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pajarianto, H., Kadir, A., Galugu, N., Sari, P., & Februanti, S. (2020). Study from home in the middle of the COVID-19 pandemic: Analysis of religiosity, teacher, and parents support against academic stress. Talent Development and Excellence 12 (2s), 1791-1807.

Palupi, T.N. (2020). Tingkat stres pada siswa-siswi sekolah dasar dalam menjalankan proses belajar di rumah selama pandemi COVID-19. JP3SDM 9(2), 18-29.

Purwanti, I., Nurhastuti, Damri, & Zulmiyetri. (2021). Parental support in implementation distance learning for mentally retarded children during the COVID-19 pandemic at SLB Negeri 1 Lubuk Basung. Southeast Asia Journal of Special Education Research 1(1), 29-32.

Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P.B., Wijayanti, L.M., Hyun, C.C., & Putri, R.S. (2020). Studi eksploratif dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar. EduPsyCouns Journal: Journal of Education, Psychology, and Counseling 2(1), 1-12.

Santoso, H. (2012). Cara memahami dan mendidik anak berkebutuhan khusus.Gosyen Publishing.

Santrock, J. W. (2019). Life span development (Seventeenth Edition). McGrow-Hill

Sari, D. P., & Paska, S. (2021). Pengalaman orang tua anak berkebutuhan khusus mengenai pembelajaran. Jurnal Pendidikan Khusus, 17 (1), 11-19.

https://doi.org/10.21831/jpk.v17i1.37216.

Semiawan, C. R., & Mangunsong, F. (2010). Keluarbiasaan ganda (Twice Exceptionality).Kencana Prenada Media Group.

Silalahi, U. (2017). Metode penelitian sosial kuantitatif. Refika Aditama.

Snyder, D. K., Simpson, J. A., & Hughes, J. N. (2006). Emotion regulation in couple and families.American Psychology Association.

Supratiwi, M., Yusuf, M., & Anggarani, F.K. (2021). Mapping the challenges in distance learning for students with disabilities during COVID-19 pandemic: Survey of special education teachers. International Journal of Pedagogy and Teacher Education 5(1), 11-18.

https://dx.doi.org/10.20961/ijpte.v5i1.45970.

Susilowati, E., & Azzasyofia, M. (2020). The parents stress level in facing children study from home in the early of COVID-19 Pandemic in Indonesia. International Journal of Science and Society 2(3), 1-12.

Vohs, K., & Baumeister. (2011). Handbook of self regulation (Research, Theory& Application). The Guildford Press.

Wang, H., Hu, X., & Han, Z.R. (2020). Parental stress, involvement, and family quality of life in mothers and fathers of children with autism spectrum disorder in mainland China: A dyadic analysis. Research in Developmental

Disabilities 107.

https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103791.

Yazcayir, G., & Gurgur, H. (2021). Students with special needs in digital classrooms during COVID-19 pandemic in Turkey. Pedagogical Research 6(1), em0088.

https://doi.org/10.29333/pr/9356.

LAMPIRAN

Tabel 1.

Karakteritik Responden

|

Karakteristik |

PT |

ME |

WA |

|

Pekerjaan |

Cleaning service di Sekolah Internasional |

Ibu Rumah Tangga |

Pegawai swasta bagian marketing di perusahaan penyedia jaringan internet. |

|

Karakterisik Pekerjaan Saat Pandemi tahun 2021 |

Awalnya hanya shift dan kini sudah bekerja sesuai dengan jam kerja |

- |

Tetap bekerja sebagai marketing namun mengambil pekerjaan tambahan sebagai freelance surveyor di lembaga survey |

|

Status Pernikahan |

Menikah |

Menikah |

Bercerai |

|

Karakteristik Anak |

Tuna daksa, riwayat speech delay, kesulitan membaca dan menulis diagnosis slow learner |

Anak dengan kesulitan belajar/learning disability |

Anak dengan kesulitan belajar/learning disability |

|

Jumlah Anak Lainnya |

3 orang |

2 orang |

2 orang |

Gambar 1.

Tema-tema yang dihasilkan yang terintegrasikan dalam tema induk

62

Discussion and feedback