Peran dan resiliensi pada perempuan balu

on

Jurnal Psikologi Udayana

Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1, 99-111

Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana e-ISSN: 26544024; p-ISSN: 2354 5607

Peran dan resiliensi pada perempuan balu

Ni Luh Ayu Cahya Sarasswati dan Made Diah Lestari

Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana mdlestari@gmail.com

Abstrak

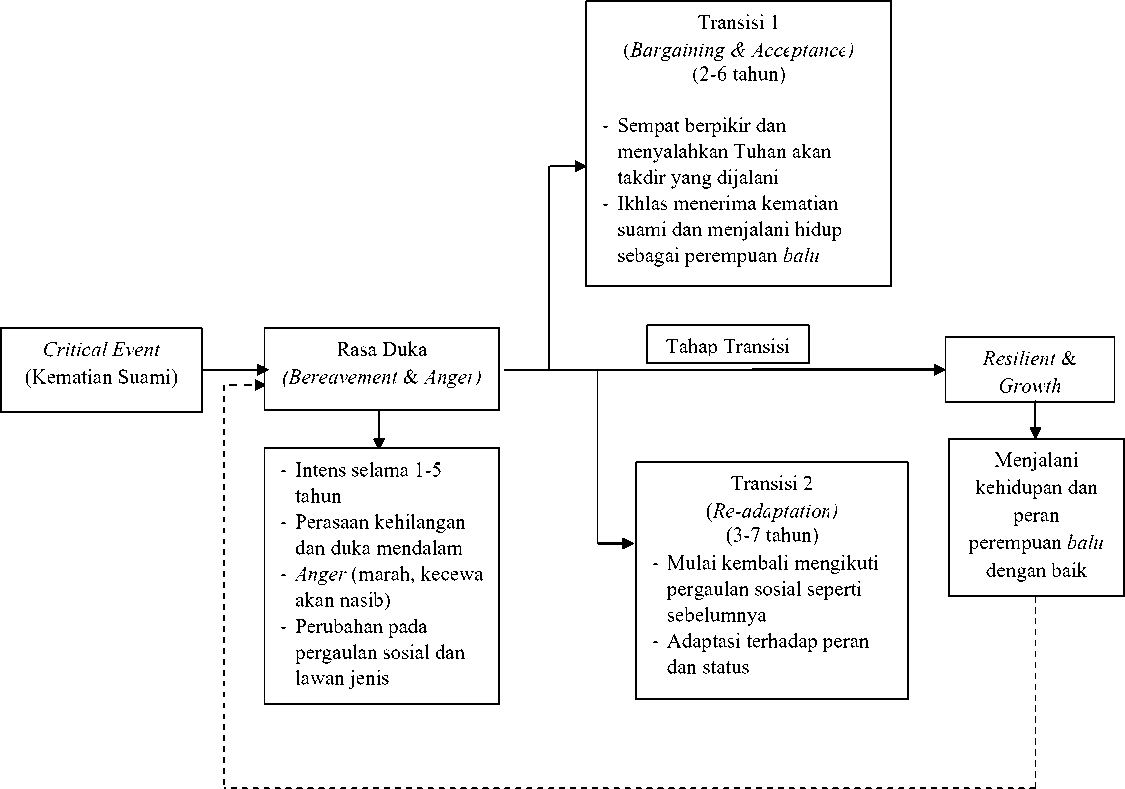

Kehilangan suami menyebabkan ibu menjadi single mother dan mengambil alih peran suami. Perempuan yang menjadi single mother akibat kematian suami dalam masyarakat Hindu Bali disebut perempuan balu. Kematian suami menyebabkan perempuan balu mengambil alih peran yang berkaitan dengan tugas pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dan menjalankan peran sosial sebagai balu sesuai aturan adat yang disebut awig-awig. Hal ini menyebabkan perempuan balu memiliki peran produktif, domestik, dan sosial. Perempuan Bali single mother juga mengalami masalah seperti perasaan duka mendalam dan masalah finansial. Banyaknya peran dan permasalahan menuntut perempuan balu harus dapat mengatasi hal tersebut untuk dapat menjalankan kehidupan sebagai perempuan balu dan peran-perannya dengan baik. Resiliensi dapat membantu individu bertahan dalam menghadapi masalah dan mempertahankan kehidupan yang baik setelah mengalami tekanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan resiliensi yang dimiliki perempuan balu dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi. Responden pada penelitian ini adalah 3 orang perempuan balu karena kematian suami yang bekerja di sektor formal, dan memiliki anak dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan perempuan balu mengalami 4 tahap resiliensi yaitu bereavement & anger, bargaining & acceptance, re-adaptation, resilient & growth yang memiliki faktor risiko dan pendukung yang membantu perempuan balu untuk dapat menjalani peran dan kehidupan dengan baik.

Kata Kunci: peran, perempuan balu, resiliensi, single mother.

Abstract

Losing a husband turns a mother into a single mother and takes the possession of the husband’s role. A women who become a single mothe due to the dead of her husband is hinduism balinese society is called balu. The dead of her husband causes balu should work hard to fulfill the financial economic for the family and do the role in society as balu according to the social role called awig-awig. Balu also experience grief and financial issues. Numbers of role and problems need to be overcame so they can carry out their role well. Resilience assists individuals to survive adversities and maintain wellness under pressure. This research aimed to discover the role and resilience of balu, utilizing qualitative method and phenomenology approach. The respondents on this research are three balu with kids who lost their husbands who work in formal sector. The sampling method used in this research is purposive sampling method. The technique applied for data collecting process were interview and observations. The results stated that balu went through four stages of resilience, namely : bereavement & anger, bargaining & acceptance, re-adaptation, resilient & growth, each holds risk and motivating factors that empower balu in order to fulfill their role and live well.

Keywords : Balu, resiliency, role, single mother.

LATAR BELAKANG

Seorang istri yang menjadi orangtua tunggal dapat disebut dengan istilah single mother. Ketiadaan sosok suami di keluarga dapat menyebabkan terjadinya masalah yang dihadapi oleh single mother. Beberapa masalah yang dihadapi oleh single mother yaitu masalah finansial, masalah emosional yaitu kesepian, helpless, putus asa, trauma, depresi, lack of identity, dan krisis kepercayaan diri, masalah seksual, masalah praktis, perubahan konsep diri, masalah sosial menghindari sosialisasi, masalah pengasuhan penerapan disiplin pada anak, masalah dalam menghadapi stigma di masyarakat, masalah kebahagiaan untuk diri sendiri, masalah penerimaan diri, dan masalah psikologis yang sangat berat (Ahsyari, 2015; Kotwal & Prabhakar, 2009; Perdana & Syafiq, 2013; dan Pitasari & Cahyono, 2014). Permasalahan yang dialami single mother tersebut diperkuat dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada seorang single mother karena kematian suami di Dusun Panti, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yaitu masalah yang dialami oleh perempuan Bali single mother adalah masalah psikologis, masalah emosional, dan masalah pengasuhan anak (Saraswati, 2018).

Kematian suami juga menyebabkan single mother mengalami perubahan peran. Papalia, Old, Feldman (2011) menjelaskan kehilangan individu karena kematian, dapat membawa perubahan dalam status dan peran. Pada saat suami tidak dapat menjalankan tugas dan peran maka akan diambil alih oleh istri. Peran istri yang semula mungkin hanya urusan domestik rumah tangga akan bertambah untuk dapat memenuhi fungsi dari keluarga yaitu fungsi ekonomi dalam mencari nafkah dan fungsi perlindungan keluarga serta tidak dapat meninggalkan peran sosial terutama di kehidupan masyarakat Hindu Bali.

Pada Masyarakat Hindu Bali, laki-laki yang telah berumahtangga memiliki tugas dan peran sosial yang lebih penting seperti mengikuti sangkep atau paruman (rapat krama yang membahas peraturan dan kondisi masyarakat) yang hanya diikuti oleh laki-laki (Wijaya, 2018). Peran laki-laki di dalam lingkungan adat dan agama menunjukkan pentingnya keberadaan laki-laki terutama bagi yang sudah membangun rumah tangga, terlebih pada kehidupan Masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kapurusan (Windia, 2018). Budaya patriarki yang dianut oleh Masyarakat Hindu Bali menyebabkan kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dan lebih tinggi sehingga dalam perkawinan Hindu Bali pihak perempuan yang menikah akan tinggal bersama di rumah suami (Rahmawati, 2016).

Perempuan Bali yang sudah menikah tidak hanya menjalankan peran domestik dan produktif tetapi juga menjalani peran lain yaitu peran sosial (adat) sejak dari dulu (Suyadnya, 2009). Peran sosial pada perempuan Bali adalah ikut berperan dalam kegiatan suci agama karena hal tersebut sudah menjadi bagian

budaya dan adat perempuan Bali. Suyadnya (2009) mengatakan perempuan Bali yang sudah menikah otomatis menjadi krama adat. Krama adat merupakan anggota dari suatu organisasi di Bali yang bernama desa adat atau banjar adat. Tugas-tugas yang diberikan kepada krama adat dari desa adat atau banjar dapat membuat dan menghaturkan banten (persembahan), ngayah (perwujudan dharma dalam masyarakat Hindu Bali), serta membantu dalam upacara adat (nguopin) yang sudah menjadi bagian dari kehidupan semua anggota desa adat dan banjar (Geriya, Swarsi, Astika, & Suci, 2002).

Perempuan yang suaminya telah meninggal dalam Masyarakat Hindu Bali disebut balu. Setiap daerah di Bali memiliki awig-awig yang menjadi patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat (Parwata & Sudantra, 2007). Awig-awig juga mengatur terkait hak dan kewajiban seorang balu. Hak yang dimiliki oleh balu diantaranya yaitu untuk tetap tinggal di rumah suami, menggunakan fasilitas desa dan meminta bantuan kepada banjar saat memiliki kegiatan adat sedangkan kewajiban yang dimiliki seorang balu adalah untuk mengabenkan almarhum suami, menjaga dan merawat anak-anak serta anggota keluarga suami yang lain, dan kewajiban untuk mengurus dan menjaga rumah almarhum suami (Yudiantara, 2013). Kewajiban peran sosial yang dimiliki balu di lingkungan masyarakat adat diantaranya yaitu bertanggungjawab untuk mengurus sanggah atau merajan dan menjalankan aktivitas keagamaan (Yudiantara, 2013).

Peran yang dimiliki dapat berpengaruh terhadap kondisi perempuan balu. Menurut Sarafino (2008) perempuan yang memiliki lebih dari satu peran rentan terhadap stres yang terlihat pada reaksi biologis dan pada reaksi psikologis dengan gejala kognisi, gejala emosi dan gejala tingkah laku. Perempuan balu yang memiliki lebih dari satu peran juga rentan mengalami konflik peran. Penelitian Wahyuni (2010) menemukan konflik peran terjadi pada single mother karena tidak mampu membagi waktu antara bekerja dan tugas dalam rumah tangga sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan pada kedua peran yang dimiliki. Hutauruk (2015) menyebutkan masalah yang dihadapi oleh single mother yang menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga adalah masalah ekonomi, interaksi sosial, dan masalah psikologis.

Selain adanya konflik peran dalam hal pekerjaan dan peran domestik (work-family conflict), adanya peran ketiga berupa peran sosial di masyarakat juga dapat menimbulkan adanya konflik antar ketiga peran. Penelitian Saskara, Pudjihardjo, Maskie, dan Suman (2012) menemukan ketatnya awig-awig yang menimbulkan intensitas kegiatan adat dapat

menimbulkan konflik peran bagi perempuan Bali karena harus mengorbankan peran produktif yang dimiliki. Peran yang dimiliki menuntut perempuan balu harus dapat membagi waktu dan prioritas untuk dapat menjalankan peran-perannya dengan baik. Kemampuan untuk dapat mengatasi masalah dan keadaan yang menekan dengan disebut dengan istilah resiliensi (Reuman, Mitamura, & Tugade, 2013).

Siebert (2005) menjelaskan bahwa individu yang resilien dapat mengatasi perasaan dengan baik saat ditimpa masalah bahkan sulit untuk diterima. Saat mengalami stres, individu yang resilien dapat kembali dan menemukan cara untuk keluar dengan baik dari masalah yang dihadapi serta mampu bangkit kembali setelah terjatuh dan tidak putus asa sehingga dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Grotberg (2003) menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber dari resiliensi (three sources of resilience), yaitu I have yang mencakup dorongan untuk mandiri (otonomi); I am yang mencakup bangga dengan dirinya sendiri, mencintai, empati, dan kepedulian pada orang lain; dan I can yang mencakup bagaimana individu berkomunikasi, memecahkan masalah, serta menjalin hubungan-hubungan yang saling mempercayai. Hasil penelitian Pratama (2014) menemukan resiliensi pada single mother yaitu adanya kemampuan menganalisis permasalahan dan berpikir positif untuk mengatasi permasalahan, mampu mengenali protensi diri, mengontrol emosi, memiliki empati dan kasih sayang, serta memiliki rasa optimis untuk masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, penting dilakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana dinamika peran pada perempuan Bali single mother yang akan disebut sebagai perempuan balu khususnya pada peran adat di Bali yang didasarkan pada awig-awig bagi seorang balu dan resiliensi yang dimiliki untuk dapat mengatasi permasalahan menjalankan peran dan kehidupan sebagai balu.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yang merupakan data yang sebenarnya (Sugiyono, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu menekankan pada suatu konsep yang sedang dialami subjek yang dapat mencakup konsep psikologis (Creswell, 2015).

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis kelompok. Unit analisis kelompok yaitu unit analisis berupa fenomena individual dalam suatu konteks sosial (Herdiansyah, 2010). Pada penelitian ini, analisis dilakukan pada fenomena individual mengenai peran dan resiliensi yang dialami perempuan balu.

Responden Penelitian

Responden pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik non-probability sampling berupa purposive sampling. Subjek penelitian pada penilitian disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu perempuan balu. Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah:

-

1. Wanita Bali beragama Hindu berdomisili di Bali

-

2. Menjadi perempuan balu karena suami meninggal

-

3. Telah menjadi perempuan balu lebih dari 5 tahun

-

4. Bekerja dengan jam kerja 6 jam atau lebih per hari

-

5. Tinggal di rumah mertua

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, catatan lapangan, dan kajian pustaka untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan sesuai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara penelitian ini adalah pertanyaan terbuka dan mendalam. Observasi pada penelitian ini dilakukan selama proses wawancara berlangsung dengan responden. Catatan lapangan dalam penelitian ini terdiri dari catatan deskriptif yang berisi gambaran tempat, profil dan kegiatan responden termasuk pembicaraan dan ekspresinya yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan mencari data dari sumber-sumber dokumen elektronik berupa jurnal serta dokumen tertulis berupa buku.

Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data

Teknik pengorganisasian data dilakukan dengan memindahkan data rekaman dari gawai yang digunakan ke dalam sub folder pada laptop peneliti. Data rekaman hasil wawancara kemudian diolah dalam verbatim dan fieldnote kemudian diberi judul file sesuai kode untuk masing-masing responden. Seluruh data kemudian digandakan dan di-back up di Google drive. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik theoritical coding yang terdiri dari tiga proses yaitu open coding, axial coding, dan selective coding (Strauss & Corbin, 2003.

Kredibilitas Penelitian

Temuan atau data penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada topik yang diteliti. Kredibilitas data pada penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tiangulasi, dan member check.

Isu Etik

Penelitian ini menerapkan beberapa isu etika yang harus diperhatikan selama proses penelitian berlangsung, yaitu tidak merugikan dan membahayakan responden, kerahasiaan data responden, penyimpanan data responden, informed consent untuk penelitian, dan pemberian imbalan kepada responden.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dari proses analisis data, terdapat dua topik utama pada hasil penelitian yaitu terkait kehidupan perempuan balu mencakup peran dan dinamika yang dimiliki serta resiliensi pada perempuan balu.

Gambaran Kehidupan Perempuan Balu

Responden menjadi perempuan balu karena kematian suami. Saat menjadi perempuan balu, terdapat beberapa perubahan yang dialami responden yaitu mengambil alih peran yang sebelumnya dimiliki suami, pergaulan sosial yang lebih terbatas, dan beberapa masalah yang menyertai diantara perasaan duka akibat kematian suami yang dapat memengaruhi emosi dan kondisi fisik, dan masalah finansial. Peran yang Dimiliki Perempuan Balu

Peran yang dimiliki responden sebagai perempuan balu adalah peran produktif, peran domestik, dan peran sosial yang dapat dilihat pada tabel 1 (terlampir).. Terdapat beberapa tuntutan dan masalah dalam menjalani peran yang dialami oleh responden diantaranya yaitu aturan kerja, perasaan duka yang memengaruhi kondisi emosional, dan fisik serta peran yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Responden melakukan coping memilih pekerjaan dengan aturan kerja yang fleksibel, membagi waktu dengan baik dan menentukan prirotas pemenuhan peran serta melibatkan bantuan mertua untuk dapat melaksanakan seluruh peran yang dimiliki dengan baik. Resiliensi Pada Perempuan Balu

Faktor Pendukung dalam Resiliensi Perempuan Balu

Faktor pendukung yang dimiliki responden membantu untuk mengatasi faktor risiko selama berlangsungnya proses resiliensi. Faktor pendukung yang dimiliki yaitu keikhlasan terhadap kematian suami dan menganggap kehidupan sebagai perempuan balu sebagai takdir, hardiness atau ketabahan, effective coping, keyakinan religius yaitu kepercayaan adanya bantuan dari Tuhan, leluhur, dan almarhum suami, dukungan

sosial dari keluarga, teman dan rekan kerja, penerimaan dari lingkungan sosial, dan kehadiran serta perkembangan anak.

Faktor Risiko dalam Resiliensi Perempuan Balu

Faktor risiko yang dimiliki dapat menjadi penghambat yang menyebabkan responden menjalani proses resiliensi dalam waktu yang lebih lama. Faktor risiko yang dimiliki yaitu kenangan akan suami, ubungan yang kurang harmonis dengan keluarga suami, jam kerja dan aturan kerja yang ketat, stigma negatif, prasangka, dan perlakuan negatif dari masyarakat, masalah yang berkaitan dengan anak, dan sindrom yang dialami pasca kematian suami.

Tindakan yang Dilakukan Perempuan Balu

Selama proses resiliensi, responden melakukan beberapa tindakan berupa coping untuk dapat menekan faktor risiko yang dimiliki. Coping yang dilakukan terhadap perasaan berduka yaitu dengan menyibukkan diri, jalan-jalan ke tempat yang digemari, bercerita kepada orang lain dan menulis pada buku harian. Coping terhadap masalah finansial dengan mengatur keuangan dan berhemat, mencari pekerjaan tambahan, dan meminjam uang kepada teman, keluarga, atau bank. Coping terhadap stigma negatif, prasangka, dan perlakuan negatif dengan tidak menghiraukan perkataan negatif, selalu berbuat hal positif, dan mengutarakan perasaan. Coping terhadap masalah pekerjaan dilakukan dengan mencari pekerjaan baru, dan mengatur waktu untuk peran lain agar tetap dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Coping terhadap status dan pembagian peran dilakukan dengan melakukan perbandingan sosial, pembagian waktu untuk masing-masing peran dan melibatkan mertua untuk membantu pelaksanaan tugas pengasuhan saat responden bekerja, mengatur waktu untuk pelaksanaan peran dan menentukan prioritas pemenuhan peran. Coping hubungan yang kurang harmonis dilakukan dengan berusaha untuk tetap dekat dengan keluarga suami.

Proses Resiliensi Perempuan Balu

Tahap Berduka (Bereavement & Anger)

Kematian suami menyebabkan kehilangan dan kesedihan mendalam yang dialami oleh responden. Selama proses berduka, responden juga sempat merasa marah akan nasib yang dialami, mengalami trauma terhadap hal yang berkaitan dengan kematian suami serta menghindari pergaulan sosial. Tindakan yang dilakukan responden untuk dapat mengatasi perasaan duka yang dialami adalah dengan menyibukkan diri, mengunjungi tempat yang digemari, menulis di buku harian, dan bercerita kepada orang terdekat.

Tahap Transisi 1 (Bargaining & Acceptance)

Pada tahap transisi ini, responden sempat mengalami fase berpikir dan menyalahkan Tuhan akan takdir yang dijalani dan masih merasakan perasaan berduka. Faktor pendukung dalam tahap ini yaitu dukungan dari keluarga serta adanya kesadaran dari responden sehingga dapat ikhlas menerima kematian suami dan menjalani hidup sebagai perempuan balu.

Tahap Transisi 2 (Re-adaptation)

Pada tahap transisi 2, responden melakukan adaptasi kembali terhadap lingkungan sosial serta adaptasi peran-peran yang dijalani sebagai perempuan balu yaitu peran produktif, peran domestik, dan peran sosial sebagai krama adat di lingkungan tempat tinggal. Faktor risiko dalam tahap ini yaitu adanya stigma, prasangka dan perlakuan negatif dari masyarakat, hubungan kurang harmonis dengan keluarga suami, beban pekerjaan, dan masalah finansial. Faktor pendukung dalam tahap ini yaitu dukungan sosial dari keluarga, teman, dan rekan kerja, hardiness dan keyakinan religius, melakukan adaptasi serta melakukan perbandingan sosial.

Resilient & Growth

Tahap terakhir atau hasil dari proses resiliensi yang dijalani adalah responden menjadi individu yang resilien yang memiliki ketahanan, dapat memilih coping yang sesuai dengan masalah yang dialami dan growth yaitu responden menjadi lebih bijaksana dan dapat memandang suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih positif, mandiri, memiliki tujuan hidup yang jelas serta dapat melaksanakan peran yang dimiliki dengan baik. Seluruh tahap dari proses resilensi yang dialami oleh responden dari tahap berduka hingga mencapai kondisi resilient & growth membutuhkan waktu 7 tahun sejak kematian suami. Perbedaan durasi pada setiap tahap diakibatkan karena adanya faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung selama tahap berlangsung. Proses resiliensi pada responden dapat dilihat pada bagan 1 (terlampir) Kondisi yang Dicapai Perempuan Balu

Perempuan balu menjadi pribadi resilien yang mandiri dan tangguh serta memiliki pandangan lebih positif pada hidup yang dijalani serta dapat menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Coping dan proses resiliensi yang dilalui membuat responden dapat mengatur waktu dan menentukan prioritas pada peran yang dimiliki serta dapat menjalankan peran dengan baik. Gambaran proses resiliensi yang dijalani perempuan balu dapat dilihat pada tabel 2 (terlampir).

PEMBAHASAN

Peran yang Dijalani Perempuan Balu

Peran yang dimiliki responden sebagai perempuan balu adalah peran produktif, peran domestik, dan peran sosial. Peran produktif yang dimiliki menyebabkan responden menjadi pencari nafkah utama dengan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada peran ini perempuan balu kerap mendapat masalah terutama masalah finansial dan beban kerja. Masalah finansial yang dialami adalah karena adanya penurunan jumlah pemasukan yang dialami jika dibandingkan dengan saat sebelum kematian suami karena suami merupakan penghasil nafkah utama. Hurlock (2011) yang menyebutkan bahwa masalah ekonomi bagi seorang single mother yang

kehilangan suami akibat kematian lebih merasakan ekonomi yang jauh berkurang karena sumber pendapatan terhenti.

Peran domestik yang dimiliki oleh perempuan balu yaitu pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan pada masyarakat Hindu Bali yaitu menyiapkan sarana dan prasarana banten untuk persembahan atau yadnya sehari-hari atau pada hari suci tertentu. Peran sosial yang dimiliki oleh responden perempuan balu khususnya pada kehidupan masyarakat Hindu Bali adalah melaksanakan kewajiban sebagai krama adat. Krama adat merupakan anggota dari suatu organisasi di Bali yang bernama desa adat atau banjar adat (Suyadnya, 2009). Peraturan atau awig-awig yang dimiliki oleh tiap daerah di Bali untuk perempuan balu bisa berbeda, dan memiliki status adat yang berbeda namun perempuan balu tetap memiliki kewajiban yang harus tetap dilaksanakan.

Terdapat beberapa masalah yang dialami responden dalam menjalani peran sebagai perempuan balu, yaitu perasaan duka yang dialami pasca kematian suami, aturan kerja serta peran yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Moos (dalam King, 2014) menyebutkan salah satu karakteristik pekerjaan yang dapat menyebabkan stres pada pegawai yaitu tuntutan kerja yang tinggi seperti beban kerja yang berat dan tekanan waktu.

Perasaan duka yang dialami pasca kematian suami menyebabkan responden mengambil cuti dari pekerjaan. Tindakan ini dilakukan responden untuk dapat memulihkan kondisi psikologis sebelum dapat kembali bekerja.

Aturan kerja yang ketat sempat membuat perempuan balu mengalami kesulitan dalam membagi peran pengasuhan dan peran sosial di masyarakat Hindu Bali yang biasanya terjadi secara insedental. Penelitian yang dilakukan oleh Halbesleben, Harvey, dan Bolino (2009) menemukan bahwa keterikatan kerja berhubungan dengan tingginya tingkat konflik peran produktif dan domestik. Penelitian Saskara dkk (2012) menemukan semakin berat kondisi di tempat kerja akan menyebabkan semakin tinggi konflik peran yang dialami perempuan Bali karena akan semakin cemas bagi yang bersangkutan bila tidak bisa mengerjakan pekerjaan adat, agama, dan rumah tangga.

Responden melakukan coping untuk dapat mengatasi masalah yang dialami. Coping merupakan bentuk usaha kognitif dan perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengatur tuntutan yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan (Lazarus & Folkman, 1984). Terdapat dua macam strategi coping, yaitu problem-focused coping yang bertujuan untuk memperbaiki situasi yang menyebabkan stres dan emotional-focused coping yang bertujuan untuk mengatur respon emosional pada situasi penyebab stres untuk mengurangi dampak fisik dan sosial (Lazarus & Folkman, 1984). Coping yang dilakukan responden yang dilakukan oleh

responden adalah problem-focused coping dengan mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki yang memiliki aturan kerja yang fleksibel untuk dapat melaksanakan peran domestik khususnya pengasuhan anak serta peran sosial. Penelitian Amelia (2010) menemukan bahwa semakin tinggi kesulitan dalam pembagian peran produktif dan domestik maka semakin tinggi pula keinginan pindah tempat kerja. Keputusan ini diambil agar dapat menyeimbangkan antara peran di keluarga dan kantor.

Aturan dan jam kerja yang lebih fleksibel menyebabkan responden merasa dapat lebih nyaman dan puas dengan pekerjaan yang dimiliki sehingga dapat melakukan pemenuhan terhadap ketiga peran yang dimiliki. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Riana, Wiagustini, Dwijayanti, dan Rihayana (2018) menemukan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu faktor utama dalam menurunkan adanya stres kerja dan konflik peran produktif dan domestik. Peran sosial di kehidupan adat Masyarakat Hindu Bali yang dimiliki juga tidak terlalu mengikat responden. Peraturan atau awig-awig yang berbeda juga mempengaruhi pelaksanaan atau pemenuhan peran perempuan balu. Pelaksanaan peran sosial dapat dilakukan oleh responden dengan menyesuaikan pada peran lain yang dimiliki yaitu peran produktif.

Coping lain yang dilakukan adalah menentukan prioritas peran yang memiliki urgensi dan tidak dapat digantikan oleh orang lain serta membagi waktu untuk pelaksanaan peran sehingga tidak mengalami konflik peran. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Hasanah dan Ni’matuzahroh (2017) yang menemukan rendahnya konflik peran pada single mother karena mampu mengatur peran yang dimiliki. Pada saat usia anak yang masih kecil, responden akan melakukan coping melibatkan mertua untuk membantu dalam hal pengasuhan selama responden bekerja dan akan kembali melakukan tugas pengasuhan setelah bekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Rahayu (2017) yaitu single mother akan melibatkan bantuan orangtua dalam mengurus anak saat pergi bekerja. Coping dan faktor pendukung yang dimiliki menyebabkan ketiga responden tidak pernah mengalami konflik peran karena adanya fleksibilitas dari peran yang lain disaat terdapat satu peran yang memiliki urgensi untuk dipenuhi dan pembagian waktu yang baik dari perempuan balu untuk pemenuhan masing-masing peran.

Proses Resiliensi Perempuan Balu

Tahap Berduka (Bereavement & Anger)

Responden mengalami masa duka (bereavement & anger) selama 1-5 tahun pasca kematian suami. Papalia dkk (2011) mendefinisikan duka (bereavement) sebagai kehilangan, karena kematian seseorang yang dirasakan dekat dengan yang sedang berduka dan proses penyesuaian diri karena

kehilangan. Responden merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan sosok yang memiliki hubungan paling intim dengan responden. Perasaan kehilangan yang dialami responden didukung dengan hasil penelitian Gayatri dan Permadi (2016) yang menemukan bahwa single mother akibat kematian suami pada awalnya mengalami kesepian dan kehilangan atas kematian suami yang meninggal dunia karena sakit maupun kematian mendadak.

Pada tahap ini responden juga mengalami fase Anger yaitu sempat marah dan kesal atas peristiwa dan nasib yang dialami, dan memiliki kondisi emosional yang sensitif. Hal ini didukung dengan hasl penelitian Cahyasari (2012) yang menemukan kemarahan yang terjadi akibat kematian seseorang yang dekat membuat emosi individu berubah menjadi labil dan sulit untuk dikontrol. Tindakan yang diambil responden untuk dapat mengatasi perasaan berduka adalah melakukan coping. Responden melakukan emotional-focused coping untuk mengurangi perasaan berduka yaitu dengan menyibukkan diri, jalan-jalan ke tempat yang digemari, bercerita kepada orang lain dan menulis pada buku harian. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Ahsyari (2015) yaitu single mother melakukan strategi coping dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan sehingga bisa lebih melupakan masalah yang dihadapi.

Tahap Transisi 1 (Bargaining & Acceptance)

Saat perasaan duka dan kesedihan masih dialami, responden memasuki tahap transisi 1, bargaining and acceptance yang berlangsung selama 2-6 tahun. Penerimaan atau acceptance yang dialami oleh responden diperoleh dari adanya kesadaran responden bahwa suami telah meninggal, serta keyakinan religius bahwa hidup yang dijalani merupakan takdir. Hasil penelitian dari Fernandez dan Soedagijono (2018) menemukan faktor religiusitas mempengaruhi single mother dalam proses penerimaan kematian dan kehilangan sosok suami dan penelitian Paramitha dan Susilawati (2016) yaitu perempuan janda karena kematian suami menerapkan strategi coping dengan terus berpikir bahwa semua yang terjadi adalah takdir. Selain berasal dari keikhlasan responden, adanya dukungan emosional dari keluarga suami, keluarga sendiri, teman, serta rekan kerja kepada responden semakin menguatkan dan mempercepat proses penerimaan kematian suami.

Selama proses penerimaan terdapat faktor risiko yang dapat menghambat responden yaitu adanya ingatan tentang suami terutama saat responden melakukan hal yang berkaitan dengan suami dan saat sendiri, hal ini membuat responden akan kembali menangis. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Naufalisari dan Andriani (2013) dimana single mother akan merasa sedih dan menangis ketika muncul ingatan akan suami terutama saat sedang sendiri.

Tahap Transisi 2 (Re-adaptation)

Tahap transisi 2 yaitu masa adaptasi kembali atau re-adaptatation berlangsung selama 3-7 tahun. Pada tahap ini, responden menjalani adaptasi kembali terhadap kehidupan dan pergaulan sosial serta adaptasi terhadap peran dan status. Penelitian Glazer, Clark, Thomas, dan Haxton (2010) menemukan tahap transisi menjadi orangtua tunggal setelah kematian pasangan adalah saat-saat yang sulit dimana orangtua tunggal harus mengetahui peran yang dimilikinya. Pada tahap ini, responden berusaha kembali untuk menjalin pergaulan khususnya di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal namun dengan tetap menjaga dan membatasi diri untuk mengurangi adanya pikiran negatif dari orang lain karena adanya stigma terhadap perempuan balu.

Responden juga melakukan perbandingan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Perbandingan sosial merupakan proses individu untuk mengevaluasi berbagai pikiran, perasaan, perilaku, dan kemampuan dalam kaitannya dengan orang lain untuk membantu individu mengevaluasi diri, menginformasikan karakteristik apa yang membedakan dan membantu untuk membangun identitas (King, 2014). Responden cenderung melakukan perbandingan sosial ke bawah dengan orang lain yang memiliki kondisi lebih buruk untuk merasa lebih nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini sesuai dengan penelitian Gibbons dan McCoy (dalam King, 2014) yaitu individu yang berada di bawah ancaman akan membandingkan diri dengan orang lain yang kurang beruntung untuk meningkatkan kesejahteraan mentalnya.

Stigma dan prasangka terhadap perempuan balu dapat menimbulkan adanya perlakuan kurang menyenangkan yang diterima oleh perempuan balu seperti perkataan yang meremehkan dan fitnah terhadap perilaku. Penelitian Perdana dan Syafiq (2013) menemukan bahwa salah satu permasalahan yang dialami saat menjadi single mother adalah adanya stigma. Penelitian juga menemukan single mother juga menerima pandangan negatif dan penerimaan yang kurang baik dari masyarakat karena status yang dimiliki (Sari & Wardhana, 2015; Cahyani, 2016).

Prasangka merupakan evaluasi negatif atas suatu kelompok atau individu dari suatu kelompok tanpa mempertimbangkan mereka sebagai individu-individu (Taylor, Peplau, Sears, 2009). Tindakan yang dilakukan responden untuk dapat mengatasi stigma dan prasangka adalah dengan presentasi diri dan bersikap baik untuk dapat menciptakan kesan yang baik dengan status yang dimiliki. Presentasi diri merupakan usaha yang dilakukan untuk mengontrol kesan yang ingin disampaikan pada lingkungan sosial (Taylor dkk, 2009). Adanya trauma terhadap kematian juga membuat responden

menghindari pergaulan dan peran di lingkungan sosial yang berkaitan dengan kematian. Trauma didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa yang melibatkan individu yang ditunjukkan dengan suatu insiden yang memungkinkan individu terluka atau mati sehingga muncul perasaan diteror dan perasaan putus asa (Allen, 2008; Maxman & Ward, 1995; Rosenbloom, Williams, & Watkins, 2010). Tindakan yang dilakukan responden adalah dengan menguatkan diri untuk dapat melawan ketakutan yang dialami untuk dapat kembali mengikuti kegiatan di lingkungan sosial.

Perubahan pada status dan peran yang dimiliki menyebabkan perempuan balu juga rentan mengalami stres karena lebih banyak beban pikiran yang dimiliki terkait keluarga tanpa adanya bantuan suami yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik perempuan balu . Hal ini sesuai dengan pernyataan Taylor (2003) yaitu pengalaman stres dapat menjadi masalah bagi individu tidak hanya karena menimbulkan tekanan emosional dan ketegangan fisik tetapi juga dapat menimbulkan penyakit. Responden juga sempat mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan salah satu saudara ipar yang disebabkan karena adanya prasangka dan perilaku yang kurang menyenangkan yang membuat responden merasa kurang nyaman. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Fernandez dan Soedagijono (2018) yang menemukan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga suami yang menjadi faktor risiko bagi single mother.

Responden juga mengalami masalah finansial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kekhawatiran responden terhadap pemenuhan kebutuhan anak terutama dalam hal biaya pendidikan serta masalah yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian Perdana dan Syafiq (2013) yang menemukan permasalahan yang dialami oleh single mother adalah masalah ekonomi dan pengasuhan anak.

Terdapat faktor-faktor yang mendukung responden untuk dapat melalui tahap ini yaitu adanya dukungan sosial keluarga suami, keluarga sendiri, teman, dan rekan kerja, dan anak serta kepercayaan religius dan hardiness yang dimiliki oleh responden perempuan balu. Dukungan sosial merupakan informasi dan umpan balik yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang yang menunjukkan bahwa orang tersebut diperhatikan dan dicintai, dihargai, dihormati, dan dilibatkan dalan jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik (King, 2014). Dukungan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan nyata berupa barang dan jasa, informasi, dan dukungan emosional (Taylor dalam King, 2014). Responden menerima ketiga bentuk dukungan sosial yang berasal dari orang-orang dekat di lingkungan responden.

Bantuan finansial yang diberikan kepada responden digunakan untuk dapat membantu menunjang kebutuhan pendidikan anak untuk dapat menempuh pendidikan tinggi dan mendapat pendidikan yang baik. Bantuan jasa yang diberikan dalam hal ini adalah bantuan pengasuhan dari mertua saat responden bekerja serta bantuan dalam menjalankan tugas domestik rumah tangga. Penelitian Aprilia (2013) menemukan dukungan keluarga sangat membantu dalam melakukan proses penyesuaian dengan kondisi sebagai single mother. Bantuan jasa yang diterima juga berasal dari rekan kerja yaitu rekan kerja bersedia untuk mengantar dan membantu responden saat responden memerlukan bantuan untuk keperluan anak seperti saat anak pulang sekolah dan saat anak sakit. Robertson (2012) mengatakan adanya dukungan dari lingkungan di sekitar individu seperti keluarga dan teman dapat membantu individu untuk dapat menghadapi kesulitan.

Kehadiran anak merupakan motivasi utama responden untuk tetap tegar dan tabah dalam menjalani kehidupan sebagai perempuan balu. Tumbuh kembang anak yang baik juga menjadi sumber kebahagiaan bagi perempuan balu. Usia anak yang beranjak dewasa seiring dengan proses resiliensi yang dijalani juga membuat responden mendapat dukungan emosional yang berasal dari anak yang dapat menguatkan responden untuk menjalani kehidupan sebagai perempuan balu. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan Lund (dalam Papalia dkk, 2011) yang mengatakan anak yang sudah dewasa dapat menjadi sumber bantuan dan dukungan emosional yang penting dan hasil penelitian Sari dan Wardhana (2015) yang menyebutkan kehadiran anak-anak yang telah dewasa dapat memberikan dukungan psikis bagi single mother.

Keyakinan religius yang dimiliki responden adalah kepercayaan terhadap adanya bantuan dan tuntunan dari Tuhan, leluhur dan almarhum suami juga membantu responden untuk dapat bertahan, mengatasi masalah dan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan sebagai perempuan balu. Penelitian Fernandez dan Soedagijono (2018) menemukan bahwa faktor religiusitas berpengaruh terhadap kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai single mother. Benard (2004) menyatakan keyakinan religiusitas juga dapat membuat individu merasa optimis dan memiliki harapan kepada Tuhan yang akan membantu untuk menghadapi masalah dan menjalani hidup.

Hardiness yang dimiliki responden membuat responden lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan serta dapat menentukan strategi atau coping yang tepat untuk menghadapi masalah yang dialami. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Florian, Mikulincer, dan Taubman (dalam Prakash, Aleem, Bano, & Iqbaal, 2013) yang mengatakan individu yang memiliki hardiness juga lebih percaya diri dan memiliki kemampuan coping yang lebih baik serta dapat

memanfaatkan dukungan sosial dengan baik untuk dapat membantu berhadapan dan mengatasi masalah-masalah yang dialami. Hardiness mempunyai pengaruh bagi kehidupan single mother dalam membentuk karakter yang lebih kuat setelah kematian suami single mother harus dapat berjuang untuk hidupnya dan membesarkan anaknya (Sirait & Minauli, 2015). Hardiness yang dimiliki oleh responden sangat penting dalam proses resiliensi yang dilalui responden. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Maddi (dalam Corey, Corey, & Muratori, 2016) yang menemukan hardiness juga merupakan kunci untuk resiliensi, tidak hanya untuk bertahan tetapi juga berkembang dibawah tekanan yang dihadapi. Hasil penelitian Susanto (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan coping maka semakin tinggi resiliensi, demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan coping maka semakin rendah resiliensi.

Resilient & Growth

Setelah melalui tahap transisi, hasil dari proses resiliensi yang dijalani adalah responden menjadi individu yang resilien dan mengalami growth. Responden tumbuh dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah, dapat memandang suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih positif mengenai status perempuan balu, lebih mandiri, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Responden juga dapat melakukan penyesuaian diri bagaimana seharusnya menempatkan diri dan berperilaku di lingkungan sosial dan juga dapat memandu serta mengendalikan dirinya dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Aprilia (2013) yaitu individu yang resilien akan mampu bertahan dibawah tekanan atau kesedihan dan tidak menunjukkan suasana hati yang negatif terus menerus dan jika resiliensi dalam diri meningkat, maka individu akan mampu mengatasi masalah-masalah apapun, mampu untuk meningkatkan potensi-potensi diri, menjadi optimis, muncul keberanian dan kematangan emosi. Penelitian lain dari Usman, Cangara, dan Muhammad (2016) juga menemukan bahwa single mother karena kematian suami akan lebih mandiri dan penelitian Gillespie, Chaboyer, dan Wallis (dalam Sammarco, 2017) yang menemukan consequence dari resiliensi adalah integrasi, kontrol, penyesuaian, dan pertumbuhan pribadi.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada proses pengambilan data yang dilakukan yaitu catatan lapangan. Pada saat proses pencatatan berlangsung, peneliti mengalami kesulitan untuk fokus pada beberapa hal sekaligus seperti melakukan wawancara, memperhatikan respon non-verbal responden, dan sekaligus mencatat respon non-verbal. Hal tersebut menyebabkan catatan lapangan yang dibuat kurang detail dan peneliti melewatkan informasi non-verbal yang mungkin saja penting dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dari penelitian inin dapat disimpulkan yaitu (1) Gambaran kehidupan yang dimiliki perempuan balu yaitu mengambil alih peran suami, perubahan pada pergaulan sosial, duka mendalam yang berpengaruh pada emosi dan kondisi fisik, dan masalah finansial. (2) Peran yang dijalani perempuan balu yaitu peran produktif dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, peran domestik yaitu peran pengasuhan anak dan rumah tangga termasuk banten, dan peran sosial yaitu kewajiban sebagai krama adat. Konflik peran pada perempuan balu dapat dihindari dengan melakukan coping yaitu membagi dan mengatur jadwal dengan baik, bantuan dari keluarga serta rekan kerja, aturan pekerjaan yang fleksibel serta adanya fleksibilitas peran juga membantu perempuan balu untuk terhindar dari konflik peran. (3) Terdapat faktor pendukung, faktor risiko, tindakan, dan hasil dalam resiliensi yang dijalani oleh perempuan balu. Faktor pendukung yaitu keikhlasan menerima kematian suami, hardiness, effective coping, keyakinan religius, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan rekan kerja, penerimaan dari lingkungan sosial, dan kehadiran serta tumbuh kembang anak baik. Faktor risiko yaitu kenangan akan suami, hubungan kurang harmonis dengan keluarga suami, beban atau masalah pekerjaan, stigma, prasangka, dan perlakuan negatif dari masyarakat, kekhawatiran akan masa depan anak, dan sindrom yang dialami pasca kematian suami. Tindakan yaitu berupa coping untuk perasaan berduka, masalah finansial, masalah stigma, prasangka, dan perlakuan negatif, beban pekerjaan, status dan pembagian peran, serta hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga suami. Hasil dari resiliensi yang dijalani yaitu perempuan balu menjadi pribadi yang resilien dan dapat menjalankan peran dengan baik. (4) Proses resiliensi yang dijalani perempuan Balu terdiri dari empat tahap yaitu bereavement & anger, transisi 1 (bargaining & acceptance), transisi 2 (readaptation), dan resilient & growth. Perbedaan durasi pada setiap tahap dipengaruhi oleh adanya perbedaan faktor risiko, tindakan dan dukungan yang diperoleh oleh perempuan balu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi pada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

Saran kepada single mother untuk melakukan coping yang dapat membantu mengatasi perasaan duka karena kehilangan suami dengan melakukan aktivitas yang digemari dan menyibukkan diri, coping masalah pembagian peran dengan menentukan prioritas dan mengetahui urgensi pada peran yang dimiliki sehingga dapat menghindari adanya konflik antar

peran, dan coping terhadap permasalahan lain dengan dapat berkomunikasi atau bercerita dengan orang lain atau orang yang dipercaya untuk memperoleh dukungan sosial yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami.

Saran kepada pihak keluarga terutama keluarga suami untuk dapat memberikan dukungan kepada single mother berupa jasa dan bantuan pengasuhan dan tugas-tugas rumah tangga lain saat single mother bekerja dan dukungan psikologis untuk dapat mengatasi permasalahan yang dialami dan menjalani peran yang dimiliki dengan baik.

Saran kepada masyarakat untuk dapat memberikan dukungan kepada single mother yang dapat membantu meringankan masalah yang dialami. Dukungan yang diberikan berkaitan dengan menurunkan stigma negatif dan prasangka, penerimaan dan perlakuan yang sama kepada single mother dan mendukung single mother untuk dapat mengatasi permasalahan yang dialami. Kepada Masyarakat Hindu Bali khususnya disarankan adanya awig-awig khusus bagi perempuan balu dengan adanya pertimbangan-pertimbangan khusus pada kondisi perempuan balu setelah kematian suami agar tidak memberatkan dalam hal keuangan dan pembagian peran terutama bagi perempuan balu yang bekerja.

Saran kepada instansi atau perusahaan yang memiliki karyawan single mother disarankan dapat memberikan layanan konseling yang berkaitan dengan pembagian waktu atas peran yang dijalani dan memfasilitasi single mother menceritakan masalah yang dialami untuk dapat membantu mengatasi masalah yang dialami dan pengawasan rutin terhadap karyawan untuk menghindari adanya perlakuan kurang menyenangkan atau diskriminasi yang diterima single mother karena status yang dimiliki.

Saran kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti aspek lain seperti well-being pada single mother sehingga lebih memahami kehidupan yang dijalani, meneliti fenomena kehidupan single mother dari sudut pandang keluarga sehingga dapat membantu memberikan informasi kepada keluarga mengenai dukungan yang diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dialami serta menjalani kehidupan single mother. Berdasarkan pada keterbatasan pada penelitian ini, peneliti selajutnya disarankan dapat mengembangkan metode wawancara yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan hasil observasi yang lebih tajam selama wawancara tanpa mengurangi fokus pada wawancara yang berlangsung dan memerhatikan proses pengambilan data terkait proses resiliensi dengan mempertimbangkan durasi dan frekuensi pertemuan wawancara dengan responden untuk dapat menjawab tujuan penelitian tanpa menimbulkan efek negatif atau risiko terhadap responden.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsyari, E. R. N. (2015). Kelelahan emosional dan strategi coping pada wanita single parent (Studi kasus single parent di Kabupaten Paser). eJournal Psikologi, 3(1), 422-432.

Dikutip dari http://ejournal.psikologi.fisip-

Allen, J. G. (2008). Coping with trauma: A guide to selfunderstanding, second edition. Washington, DC: American Psychiatric Press.

Amelia, A. (2010). Pengaruh Work to Family Conflict dan Family to Work Conflict Terhadap Kepuasan Dalam Bekerja, Keinginan Pindah Tempat Kerja, Dan Kinerja. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(3), 201–219. Dikutip dari

http://eprints.uns.ac.id/12060/1/Publikasi_Jurnal(4).pdf#pa ge=42.

Aprilia, W. (2013). Resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal (studi kasus pada ibu tunggal di samarinda). eJournal Psikologi, 1 (3), 268-279. Dikutip dari

http://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/ejournal%20winda%20fix%20(11 -21-13-06-26-27).pdf. 2019

Benard, B. (2004). Resiliency: what we have learned. San Francisco: WestEd Regional Educational Laboratory.

Cahyani, K. D. (2016). Masalah dan kebutuhan orang tua tunggal sebagai kepala keluarga. E-Journal Bimbingan dan Konseling, 8, 156-163. Dikutip dari http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fipbk/article/v iewFile/4316/3986.

Cahyasari, I. (2012). Grief pada remaja putra karena kedua orang tuanya meninggal. eJournal Psikologi. Dikutip dari http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/18 87/1/Artikel_10503095.pdf.

Corey, G., Corey, M. S., & Muratori, M. (2016). I never knew i had a chance. Boston: Cengage Learning.

Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fernandez, I. M. F., & Soedagijono, J. S. (2018). Resileinsi pada wanita dewasa madya setelah kematian pasangan hidup. Jurnal Experientia, 6(1), 27-38. Dikutip dari

http://journal.wima.ac.id/index.php/EXPERIENTIA/article/ view/1788/1636.

Gayatri, F. E., & Permadi, A. S. (2016). Resiliensi pada janda cerai mati. (Skripsi). Dikutip dari

http://eprints.ums.ac.id/46857/2/NASKAH%20PUBLIKAS I.pdf.

Geriya, I. W., Swarsi, S., Astika, I. K. S., & Suci, I. K. (2002). Sistem kesatuan hidup setempat daerah Bali, cetakan 2. Denpasar: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Glazer, H. R., Clark, M. D., Thomas, R., & Haxton, H. (2010). Parenting after the death of a spouse. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 27(8), 532—536. doi:

https://doi.org/10.1177/1049909110366851.

Grotberg, E. H. (2003). Resilience for today : Gaining strenght for adversity. Westport: Praeger Publishers.

Halbesleben, J. R., Harvey, J., & Bolino, M. C. (2009). Too engaged? A conservation of resources view of the relationship between work engagement and work interference with family. Journal of Applied Psychology, 94(6), 1452–1465. doi: 10.1037/a0017595.

Hasanah, S. F., & Ni’matuzahroh. (2017). Work family conflict pada single parent. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1(2), 381-398. Dikutip dari

https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/vie wFile/972/936.

Herdiansyah, H. (2010). Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Hurlock, E. B. (2011). Psikologi perkembangan. Jakarta: Erlangga.

Hutauruk, M. (2015). Peran wanita single parent dalam menjalankan fungsi keluarga pada karyawan PT. Iss Mall Pekanbaru Kota Pekanbaru. Jom FISIP, 2(2). Dikutip dari https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/757 3/7245

King, L. A. (2014). Psikologi umum. Jakarta: Salemba Humanika.

Kotwal, N., & Prabhakar, B. (2009). Problem faced by single

mothers. Journal of Social Science, 21(3), 197-204. doi: 10.1080/09718923.2009.11892771.

Lazarus, R. S., & Folkman S. (1984). Stress appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company.

Maxman, J. S., & Ward, N. G. (1995). Essential psychotherapy and its treatment. New York: Norton.

Naufalisari, A. & Andriani, F. (2013). Resiliensi pada wanita dewasa awal pasca kematian pasangan. Jurnal Psikologi dan Organisasi, 2(2), 264-269. Dikutip dari

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpio10b2b33eca2full.pdf.

Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. (2011). Human development, edisi terjemahan. Jakarta: Kencana.

Parwata, A. O. & Sudantra, I. K. (2007). Wicara lan pamidanda: pemberdayaan desa pakraman dalam penyesuaian perkara di luar pengadilan. Denpasar: Upada Sastra.

Paramitha, I. A. P., & Susilawati, L. K. P. A. (2016). Resiliensi perempuan janda nyerod yang pernah mulih deha. Jurnal Psikologi Udayana, 3(3), 466-478. Dikutip dari

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/044 f64df8da78ced33d0c64f5147dd1b.pdf.

Perdana, T. P., & Syafiq, M. (2013). Menjalani hidup setelah

kematian suami: Studi fenomenologi perempuan single mother. Character: Jurnal Penelitian Psikologi, 2(1). Dikutip dari

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/character/arti cle/view/7101/7690.

Pitasari, A. T., & Cahyono, R. (2014). Coping pada ibu yang

berperan sebagai orangtua tunggal pasca kematian suami. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, 3(1), 3741. Dikutip dari http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpppf713468974full.pdf.

Prakash, A., Aleem, S., Bano, S., & Iqbal, N. (2013). Stress and psychological hardiness of parents of physically challeged children. Journal of Indian Health Psychology, 8(1), 103113. Dikutip dari

http://globalvisionpub.com/globaljournalmanager/pdf/volu mespdf/1417240757.pdf.

Pratama, E. B. (2014). Resiliensi di rumah tangga pada ibu sebagai orang tua tunggal. (Skripsi). Dikutip dari http://eprints.ums.ac.id/30564/24/02._NASKAH_PUBLIK ASI.pdf.

Rahayu, E. S. (2017). Kehidupan sosial ekonomi single mother dalam ranah domestik dan publik. Jurnal Analisa Sosiologis, 6(1), 82-99. Dikutip dari

https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18142/14858.

Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan bali dalam pergulatan gender (kajian budaya, tradisi, dan agama hindu). Jurnal Studi Kultural, 1(1), 58-64. Dikutip dari

https://media.neliti.com/media/publications/223837-perempuan-bali-dalam-pergulatan-gender.pdf.

Reuman, L. R., Mitamura, C., & Tugade, M. M. (2013). Coping and disability. Dalam Michael L. Wehmeyer (Ed.), The oxford handbook handbook og positive psychology and disability (91-104). New York: Oxford University Press

Riana, I. G., Wiagustini, N. L. P., Dwijayanti, K. I., & Rihayana, I. G. (2018). Managing Work-Family Conflict and Work Stress through Job Satisfaction and Its Impact on Emplotyee Performance. Jurnal Teknik Industri, 20(2),

127-134. doi: 10.9744/jti.20.2.127-134.

Robertson, D. J. (2012). Resilience: Teach yourself how to survive and thrive in any situation. London: Hachette UK.

Rosenbloom, D., Williams, M. B., & Watkins, B. E. (2010). Life after trauma: A workbook for healing. New York: Guilford Press..

Sammarco, A. (2017). Women’s health issues accross the life cycle: a quality of life perspective. Burlington: Jones & Bartlett Learning.

Sarafino, E. P. (2008). Health psychology: Biopsychological interaction sixth edition. New York: John Willey & Sons Inc.

Saraswati, N. L. A. C. (2018). Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan bali single mother akibat kematian suami. Artikel Tidak Dipublikasikan. Denpasar: Universitas Udayana.

Sari, P. P., & Wardhana, S. P. (2015). Resiliensi pada wanita setelah kehilangan pasangan akibat sudden death. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, 4(2), 110-118. Dikutip dari http://journal.unair.ac.id/JPKK@resiliensi-pada-wanita-setelah-kehilangan-pasangan-akibat-sudden-death-article-9909-media-51-category-10.html.

Saskara, I. A. N., Pudjiharjo, Maskie, G., Suman, A. (2012). Tinjauan perspektif ekonomi dan nonekonomi perempuan bali yang bekerja di sektor publik: studi konflik peran. Jurnal Aplikasi Manajemen, 10(3), 542-552. Dikutip dari

https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/446/4 85.

Shaevitz, M. H. (2000). Wanita super. Yogyakarta: Kanisius.

Siebert, A. (2005). The resiliency advantage: Master change, thrive under pressure, and bounce back from setback. California: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Sirait, N. Y., & Minauli, I. (2015). Hardiness pada single mother. Jurnal Diversita, 1(2), 28-38. Dikutip dari

http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita/article/download/49 2/337.

Strauss, A. & Corbin, J. (2003). Dasar-dasar penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2016). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. Bandung: CV Alfabeta.

Susanto, M. D. (2013). Keterlibatan ayah dalam pengasuhan, kemampuan coping, dan resiliensi remaja. Jurnal Sains dan Praktik Psikologi 1(2), 101-113. Dikutip dari

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jspp/article/view/1489/ 1592.

Suyadnya, I. W. (2009). Balinese women and identities: Are they trapped in traditions, globalization or both?. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 22(2), 95-104. Dikutip dari

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/01-

Balinese_Women_and_identities.pdf.

Taylor, S. E. (2003). Health psychology, fifth edition. Nnew York: McGraw-Hill.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi sosial Jakarta: Prenadamedia Group.

Usman, M., Cangara, S., & Muhammad, R. (2016). Kehidupan orang tua tunggal (studi kasus ibu sebagai kepala keluarga di Kelurahan Parangloe). eJournal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Dikutip dari

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7ccf33c28d52e13a40fec 81777694e07.pdf.

Wahyuni, S. D. (2010). Konflik dalam keluarga single parent (studi deskriptif kualitatif tentang konflik dalam keluarga single parent di desa pabelan kecamatan kartasura sukoharjo). (Skripsi). Dikutip dari

ttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/18197/Konflik-dalam-Keluarga-Single-Parent-Studi-Deskriptif-Kualitatif-tentang-Konflik-dalam-Keluarga-Single-Parent-di-Desa-Pabelan-Kecamatan-Kartasura-Sukoharjo

Wijaya, I. M. M. (2018). Perempuan bali dan budaya patriarki : sebuah awal. Dikutip darin

https://okestories.net/perempuan-bali-dan-budaya-patriarki-sebuah-awal/.

Windia, W. P. (2018). Pernikahan pada gelahang. Bali Membangun, Jurnal Bappeda Litbang, 1(3). 219-226.

Yudiantara, Janu. (2013). Kedudukan wanita balu dalam hukum adat bali (studi kasus implementasi nilai harmonisasi dalam hak dan kewajiban wanita balu di Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 1(2). Dikutip dari

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/ 408/353.

LAMPIRAN

Tabel 1. Deskripsi Peran yang Dimiliki Perempuan Balu

Deskripsi Peran

Peran produktif - Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan finansial keluarga sebagai pencari nafkah

-

- Perempuan balu bekerja di sektor formal dengan jam kerja 6-8 jam

Peran domestik - Peran yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga, pengasuhan anak

-

- Tugas yang dimiliki perempuan balu adalah mengasuh anak, mempersiapkan keperluan anak, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah, dan memasak

-

- Kewajiban untuk melaksanakan yadnya berupa banten untuk sehari-hari dan pada hari-hari tertentu

Peran sosial - Peran yang berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki di kehidupan bermasyarakat

khususnya di banjar sebagai krama

-

- Kewajiban peran sosial yang dimiliki single mother dapat berbeda tergantung pada awig-awig (aturan) di setiap wilayah mengenai status perempuan balu di adat

-

- Kewajiban yang dimiliki responden diantaranya yaitu ikut ke setra (kuburan) jika ada kematian krama lain dan membawa barang yang sesuai dengan aturan adat ke rumah duka, ikut serta dalam ngayah atau nguopin

Tabel 2. Empat tahapan Proses Resiliensi pada Perempuan Balu akibat Kematian Suami

Tahap

Gambaran

Faktor terkait, Tindakan

Tahap Berduka (Bereavement &

Anger) (1-5 tahun)

-

1. Mengalami kehilangan yang mendalam

-

2. Merasakan kesepian karena kehilangan sosok yang biasa diajak berbagi suka duka

-

3. Menangis saat mengingat kenangan tentang suami

-

4. Adanya trauma terhadap hal berkaitan tentang kematian

-

5. Perasaan kesal dan marah dengan kondisi yang dialami

-

6. Lebih menjaga pergaulan terutama dari lawan jenis

-

7. Kondisi emosional sensitif

-

1. Menyibukkan diri, mengunjungi tempat yang digemari, menulis buku harian, bercerita kepada orang dekat untuk dapat mengurangi kesedihan

-

2. Adanya dukungan emosional dari

keluarga, teman, dan rekan kerja

Tahap

Transisi 1

1. Menyalahkan Tuhan atas takdir yang dialami

1. Dukungan emosional dari keluarga, teman dan rekan kerja

(Bargaining & Acceptance) (2-6 tahun)

-

2. Sempat berandai-andai jika suami masih hidup

-

3. Adanya penerimaan atas kematian suami dan takdir yang dijalani

-

2. Keikhlasan responden menerima takdir

-

3. Keyakinan religius bahwa hidup yang dijalani merupakan takdir

Tahap

Transisi 2 (Re-adaptation) (3-7 tahun)

-

1. Mulai kembali untuk melakukan pergaulan dengan masyarakat

-

2. Memahami peran yang dimiliki sebagai single mother dan perubahan peran yang dialami

-

1. Faktor risiko yaitu adanya stigma negatif, prasangka dan perlakuan negatif dari masyarakat, hubungan kurang

harmonis dengan keluarga suami, beban pekerjaan, dan masalah finansial.

-

2. Faktor pendukung yaitu dukungan sosial dari keluarga, teman, dan rekan kerja, hardiness dan keyakinan religius pada single mother, melakukan adaptasi, dan melakukan perbandingan sosial.

Resilient & Growth

-

1. Menjadi individu yang resilien

-

2. Mengalami growth

1. Memiliki pandangan yang lebih positif terhadap hidup

(≥ 7 tahun)

3. Dapat menjalankan peran yang dimiliki dengan baik

-

2. Dapat menentukan coping yang tepat saat mengalami permasalahan

-

3. Melakukan pembagian peran dengan baik

Bagan 1. Proses Resiliensi Perempuan Balu

Faktor risiko yang dapat menyebabkan perempuan balu kembali ke rasa duka adalah kenangan akan suami

-

111

Discussion and feedback