PROSES PENYESUAIAN DIRI DAN SOSIAL PADA PEREMPUAN USIA DEWASA MADYA YANG HIDUP MELAJANG

on

Jurnal Psikologi Udayana

2018, Vol.5 , No.1, 86-98

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

PROSES PENYESUAIAN DIRI DAN SOSIAL PADA PEREMPUAN USIA DEWASA

MADYA YANG HIDUP MELAJANG

Ni Made Diah Primanita dan Made Diah Lestari

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana diahprimanita@gmail.com

Abstrak

Menikah pada umumnya dilakukan pada usia dewasa awal yaitu sekitar usia 18 sampai dengan 40 tahun, namun di sisi lain ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa orang yang tetap berstatus lajang bahkan di usia dewasa madya. Menurut beberapa penelitian, melajang pada usia dewasa madya cenderung membuat perempuan dilekatkan dengan stereotip dari masyarakat atau yang disebut dengan istilsh singlism, dan tuntutan dari orangtua untuk segera menikah. Kedua hal tersebut dapat memicu timbulnya perasaan tertekan dan kesepian pada perempuan lajang. Bertentangan dengan hal tersebut, studi pendahuluan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak semua perempuan lajang mendapatkan stigma, tuntutan orangtua, serta mengalami perasaan tertekan dengan kehidupan melajang, dan orang-orang usia madya bahkan cenderung sudah dapat menerima dan bahagia dengan kehidupan lajangnya (Hurlock, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses penyesuaian diri dan sosial pada perempuan dewasa madya yang hidup melajang serta faktor-faktor yang memengaruhi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Responden yang terlibat berjumlah 3 orang yang didapatkan melalui teknik purposive sampling dengan karakteristik perempuan, lajang, dan berusia 40 sampai dengan 60 tahun. Penelitian ini menggunakan teknik penggalian data dengan wawancara, observasi, serta alat tes psikologi, dengan teknik analisis theoritical coding yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penyesuaian diri perempuan lajang meliputi terjadinya perubahan kondisi internal perempuan lajang sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sedangkan proses penyesuaian sosial perempuan lajang meliputi perubahan kondisi perempuan lajang secara eksternal sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri dan sosial tersebut yaitu dukungan keluarga, keinginan menikah, serta pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah atau memiliki anak.

Kata kunci : penyesuaian diri, penyesuaian sosial, perempuan lajang, dewasa madya

Abstract

Generally, married was done in early adulthood around the 18 to 40 years old; however, some facts are found that there are some people who still single even in middle adulthood. According to some researchers, being single in middle adulthood tend to make women being stigmatized by the community or the so-called singlism. They also were pressured to get married by the parents. Both of them can lead to the feelings of distress and loneliness in single women. Contrary to that, preliminary studies in this study revealed that was not all single women being stigmatized and demanded by the parents and not all single women feel depressed with single life. In addition, Hurlock (2000) says that middle adulthood people tend to be able to accept and be happy with their life of being single. This study aims to reveal the process of personal and social adjustment in middle adulthood single women who live single and the influencing factors. The method used in this research was a qualitative method with phenomenology approach. Through purposive sampling technique, 3 respondents were involved to this study with characteristics of women, single, and aged 40 to 60 years old. Data in this study were collected by interview, observation, and psychological test, and analyzed by theoretical coding technique that consist of open coding, axial coding, and selective coding. The results of this study revealed that personal adjustment in single women was a process which included the change in internal condition that facilitated by several action and influenced by several factors. The similar process alsa was found in social adjustment which the focus was more in the change of external condition. Family support, marriage desire, and the change of marriage perception were factors that influenced the action.

Keywords: personal adjustment, social adjustment, single women, middle adulthood

LATAR BELAKANG

Menikah dan hidup berumah tangga merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kehidupan manusia dan pada umumnya seseorang menikah ketika memasuki usia dewasa awal yaitu antara usia 18 hingga 40 tahun (Hurlock, 2000). Pada umumnya, ketika menikah dan hidup berumah tangga seseorang akan membagi tugas, peran, materi, bahkan afeksi seperti kasih sayang kepada keluarga. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Olson dan DeFrain (2003) bahwa pernikahan merupakan perasaan emosional dan komitmen yang legal antara dua orang untuk berbagi hal-hal emosional, intimasi fisik, tugas yang bervariasi dan sumber penghasilan. Pernikahan juga dikatakan sebagai salah satu hal yang penting karena pernikahan merupakan transisi kritikal dari seseorang yang awalnya sendiri menjadi pasangan (Duvall & Miller, 1985).

Menurut Hurlock (2000), menikah menjadi salah satu peristiwa terpenting khususnya bagi perempuan karena perempuan dikaitkan dengan kodrat untuk melahirkan keturunan dan melakukan pengasuhan. Pernikahan juga menjadi hal yang sangat krusial bagi perempuan ketika dikaitkan dengan sistem kekeluargaan patrilineal. Beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Bali, menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai penentu garis keturunan (Herdiansyah, 2016). Hal tersebut menjadi krusial karena pada umumnya dalam sistem kekeluargaan patrilineal, perempuan yang sudah menikah tidak lagi tinggal bersama keluarga kandungnya melainkan tinggal bersama keluarga suami dan mengharuskan perempuan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan keluarga yang baru. Di sisi lain, meskipun perempuan harus berusaha menyesuaikan diri, perempuan yang sudah menikah juga akan merasakan kebahagiaan ketika dapat hidup berumah tangga bersama pasangannya dan ketika dapat melahirkan anak. Sesuai dengan hal tersebut, Olson dan DeFrain (2003) menyatakan bahwa orang yang menikah akan lebih bahagia dibandingkan yang tidak menikah, janda, atau orang yang melakukan kohabitasi.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya oleh Hurlock (2000), pernikahan pada umumnya dilakukan pada usia 18 hingga 40 tahun. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2014) yang menunjukkan bahwa rata-rata usia menikah pertama perempuan di Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah 22,3 tahun, sedangkan di Provinsi Bali adalah 22,4 tahun. Hal tersebut juga diungkapkan oleh kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty (dalam Fikri, 2015) yang menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Selain dua sumber tersebut, remaja laki-laki dan perempuan di Indonesia juga memiliki pandangan terkait usia ideal pernikahan pertama. Berdasarkan

data yang didapat dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2015), remaja perempuan dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun mempersepsikan bahwa rata-rata perempuan menikah pertama kali adalah pada usia 24 sampai 25 tahun, sedangkan laki-laki dengan usia yang sama mempersepsikan bahwa usia ideal menikah pertama kali untuk perempuan adalah 20 sampai 21 tahun. Dalam pandangan mengenai usia ideal menikah untuk laki-laki, remaja perempuan maupun laki-laki memiliki persepsi yang sama bahwa usia ideal menikah pada laki-laki adalah 24 sampai 25 tahun.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pernikahan dilakukan pada usia dewasa awal, namun di sisi lain, ditemukan fakta bahwa masih terdapat beberapa orang yang belum menikah atau hidup melajang pada usia yang melewati usia dewasa awal. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 25 hingga 59 tahun pada tahun 2009 hingga 2013 yang berstatus belum menikah, baik di perkotaan maupun pedesaan, berjumlah lebih dari tiga kali lipat persentase laki-laki yang berstatus belum menikah pada usia yang sama. Selain data tersebut, terdapat pula data yang menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus belum menikah pada tahun 2013 adalah sepertiga dari persentase perempuan yang berstatus menikah (BPS, 2016a). Berdasarkan data-data tersebut, dapat diartikan bahwa bagi beberapa orang, melajang telah menjadi alternatif dari pernikahan.

Bagi orang-orang yang menjadikan lajang sebagai alternatif dari pernikahan, memilih menjadi lajang secara sukarela bukanlah satu-satunya hal yang menjadi faktor penyebab. Terdapat berbagai hal yang bisa menjadi faktor penyebab perempuan memilih untuk hidup melajang, antara lain tidak pernah menemukan pasangan yang ideal (Matlin, 2008), mengutamakan karir, atau menginginkan kebebasan, sehingga pilihan hidup melajang menjadi gaya hidup yang lebih bisa diterima (Atwater, 1983). Beberapa faktor lain, seperti adanya rasa takut untuk mengemban tanggung jawab saat berumah tangga serta usia yang semakin tua juga menyebabkan seseorang melajang (Primanita, 2016b).

Berkaitan dengan usia yang semakin tua, pada usia dewasa madya tugas perkembangan bukan lagi untuk menikah. Usia dewasa madya dimulai sekitar usia 40 tahun hingga 60 tahun (Hurlock, 2000) dan merupakan masa produktif bagi yang memiliki karir (Santrock, 2006). Di usia yang makin matang, kesibukan dalam karir, serta mobilitas yang cukup tinggi, utamanya bagi perempuan yang tinggal di daerah perkotaan, dapat mengurangi kesempatan untuk menemukan pasangan hidup. Berdasarkan data kependudukan BPS (2016b), persentase penduduk perkotaan dengan rentang usia 25 sampai dengan 59 tahun yang berstatus belum menikah adalah tiga kali lipat dari persentase penduduk pedesaan yang belum menikah dalam rentang usia yang sama.

Perempuan yang hidup melajang, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan umumnya akan tetap tinggal bersama orangtua dan keluarga kandungnya. Jika saudara-saudaranya sudah pergi untuk membangun rumah tangganya masing-masing, serta orangtuanya yang sudah semakin tua, maka perempuan tersebut akan cenderung mengalami kesepian. Kecenderungan kesepian juga dapat dialami oleh perempuan lajang yang tinggal sendiri di daerah perkotaan dan tinggal jauh dengan orangtua. Matlin (2008) menyebut kesepian sebagai kerugian melajang. Hal serupa diungkapkan oleh Olson dan DeFrain (2003) bahwa kesepian dapat menjadi suatu tantangan bagi beberapa individu yang melajang. Perempuan yang melajang juga cenderung tidak merasakan peran-peran yang dijalani oleh perempuan yang menikah, seperti yang diungkapkan oleh Herdiansyah (2016) bahwa perempuan lebih dituntut untuk berada di ruang domestik dengan aktivitas-aktivitas yang lebih beorientasi ke dalam seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga (Herdiansyah, 2016). Demikian pula yang dikatakan oleh Parson (dalam Olson & Defrain, 2003) bahwa dalam keluarga modern, peran perempuan adalah peran ekspresif seperti menjaga kesejahteraan emosi di keluarga, bereproduksi, dan pengasuhan. Kontras dengan perempuan yang menikah dan memiliki keturunan, perempuan yang memilih untuk melajang tentu tidak akan merasakan peran ekspresif tersebut, diluar pemikiran bahwa perempuan yang melajang bisa saja mengadopsi seorang anak.

Selain kecenderungan mengalami kesepian dan tidak dapat menjalankan peran seperti perempuan yang menikah, perempuan yang memilih tidak menikah juga cenderung akan dilekatkan dengan stigma oleh masyarakat. Stigma atau stereotip negatif terhadap orang-orang lajang (single) disebut dengan istilah singlism (Lehmiller, 2014). Stigma yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap perempuan lajang misalnya seperti anggapan masyarakat tradisional, yang menyebut perempuan lajang dengan julukan ‘perawan tua’. Julukan tersebut merujuk pada perempuan tidak mampu memikat laki-laki, tidak memiliki pesona, dan tidak menarik. Perempuan yang hidup melajang juga dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang memiliki pandangan bahwa kodrat seorang perempuan seharusnya menjalankan peran pengasuhan dengan menghasilkan keturunan.

Berkaitan dengan stigma, DePaulo dan Morris (dalam Matlin, 2008) mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa cenderung mendeskripsikan perempuan lajang sebagai sosok yang kesepian, pemalu, tidak bahagia, tidak fleksibel, dan tidak aman, walaupun di sisi lain beberapa mahasiswa masih menyebutkan beberapa karakteristik positif perempuan lajang. Sehubungan dengan hal tersebut, Septiana dan Syafiq (2013) dalam penelitian yang membahas tentang identitas lajang dan stigma, menjelaskan bahwa selain julukan seperti perawan tua,

perempuan lajang juga dilekatkan pada anggapan bahwa penyebab melajang adalah karena terdapat hal yang salah dalam kepribadian perempuan lajang tersebut, di antaranya adalah sifat tertutup atau introvert. Stigma-stigma yang dilekatkan kepada perempuan lajang tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis para perempuan lajang seperti memicu perasaan tertekan dan tidak nyaman dalam menghadapi situasi yang sekiranya dapat memunculkan stigma seperti acara perkawinan, ulang tahun, dan reuni sehingga berusaha menghindar dari situasi tersebut.

Dampak negatif lain yang juga dirasakan oleh perempuan yang masih melajang adalah tuntutan dari pihak keluarga untuk segera menikah yang mengakibatkan konflik batin pada perempuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Noviana dan Suci (2010) pada penelitian yang membahas tentang konflik intrapersonal perempuan lajang terhadap tuntutan orangtua untuk menikah, konflik intrapersonal terjadi karena perempuan yang masih melajang menganggap bahwa pernikahan adalah amanat orangtua, dan amanat orangtua semestinya dipatuhi. Di sisi lain, perempuan tersebut memiliki kebutuhan, nilai dan harapannya sendiri yang membuatnya memutuskan untuk menunda pernikahan.

Kontras dengan dampak-dampak negatif melajang yang telah dijelaskan sebelumnya, studi pendahuluan pada penelitian ini menunjukkan bahwa stigma, tuntutan orangtua, dan tekanan batin terkait status lajang, tidak selalu terjadi pada perempuan yang melajang, seperti yang ditunjukkan pada hasil studi pendahuluan terhadap salah satu perempuan lajang berinisial WS. Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, diketahui bahwa tidak ada tuntutan dari orangtua WS untuk segera menikah. Lebih lanjut, WS mengaku bahwa tidak ada tekanan maupun penyesalan yang dirasakan karena status WS yang belum menikah (Primanita, 2016b).

Selain mengenai respon orangtua dan perasaan yang dialami responden, di dalam studi pendahuluan tersebut juga diungkapkan bahwa masyarakat di sekitar WS sudah banyak yang mengetahui perihal status pernikahan WS yang masih melajang, walaupun masih terdapat beberapa orang yang ditemui WS menanyakan hal tersebut (Primanita, 2016b).

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa tidak seluruh perempuan lajang mendapatkan stigma maupun tuntutan dari pihak keluarga untuk segera menikah sehingga tidak semua perempuan lajang pula merasa mengalami tekanan maupun penyesalan. Berkaitan dengan hal tersebut, Matlin (2008) menyebutkan beberapa keuntungan hidup melajang, seperti memiliki kebebasan dalam melakukan apapun yang diinginkan, menghabiskan waktu luang dengan kegiatan yang diinginkan dan bebas memilih dengan siapa perempuan lajang ingin menghabiskan waktu. Fakta mengenai beberapa keuntungan hidup melajang juga diungkapkan oleh responden dalam studi pendahuluan. WS mengatakan bahwa

merasa bebas melakukan pekerjaan, dan juga diungkapkan bahwa WS merasa bebas bepergian kemanapun (Primanita, 2016b). Lebih lanjut, dalam Primanita (2016b) juga diungkapkan bahwa karena kondisinya yang melajang, WS merasa waktu untuk keluarga lebih banyak, seperti mengasuh keponakan dan cucu. WS mengaku merasa senang melihat keponakannya yang sudah beranjak dewasa dan bersedia mengantar WS kemanapun, sehingga WS merasa enjoy dengan status lajangnya.

Selain beberapa dampak positif tersebut, perempuan yang tidak menikah juga dikatakan lebih mandiri dibandingkan perempuan yang menikah, secara umum mampu menyesuaikan diri dengan baik, dan seringkali puas dengan status lajang yang dimiliki (Atwater, 1983). Senada dengan hal tersebut, Hurlock (2000) menyatakan bahwa orang-orang (laki-laki maupun perempuan) usia madya yang hidup melajang telah menyesuaikan diri dengan kehidupan melajangnya dan bahagia dengan pola hidup yang telah dibangun sendiri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perempuan yang tidak menikah dikatakan lebih tidak bahagia dibandingkan perempuan yang menikah, namun di sisi lain ditemukan pula bahwa penyesuaian dan kepuasan hidup perempuan yang tidak menikah tidak berbeda secara signifikan dengan perempuan yang menikah (Sridharan & Adiga, 2015).

Berdasarkan pemaparan diatas, beberapa teori dan fakta mengungkap bahwa secara umum perempuan yang hidup melajang akan menemukan hal-hal yang cenderung dianggap negatif seperti stigma, tuntutan untuk segera menikah, maupun rasa kesepian yang memicu tekanan batin. Di sisi lain, studi pendahuluan yang diungkapkan oleh Primanita (2016b) menunjukkan beberapa dampak positif melajang dan teori dari Hurlock (2000) juga mengatakan orang-orang usia madya yang lajang dapat memandang kehidupan melajang sebagai sesuatu hal yang positif karena telah menyesuaikan diri dan bahagia dengan kehidupan melajangnya. Menurut Kristiyani (2000), jika perempuan berhasil menyesuaikan diri melewati fase kritis dalam kehidupannya, maka akan menimbulkan perasaan nyaman dan percaya diri sehingga mendorong perempuan untuk lebih dapat menghargai proses kehidupannya, sedangkan jika perempuan tidak berhasil menyesuaikan diri, maka akan berdampak pada kurangnya pengendalian diri, kurang dapat menerima diri, dan kehilangan kepercayaan diri. Hal serupa juga diungkapkan oleh Fatimah (2008) yaitu apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka individu akan sulit mencapai kebahagiaan, dan mengalami stres atau depresi akibat kegagalan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kompleks.

Berkaitan dengan hal tersebut, Schneiders (1964) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri mencakup proses mengatasi ketegangan dalam diri serta tuntutan lingkungan

tempat individu berada. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa penyesuaian diri merupakan proses psikologis yang mencakup dua aspek yaitu aspek individu (personal adjustment) dan aspek sosial (social adjustment). Menurut Schneiders (1964), personal adjustment merujuk pada penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, sedangkan social adjustment adalah adalah kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi realitas dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Lebih lanjut, Schneiders (1964) mengungkapkan bahwa individu melakukan proses penyesuaian diri untuk mengurangi ketegangan yang ada dalam diri dengan mengeksplor berbagai cara hingga menemukan solusi. Penyesuaian diri juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, serta keadaan lingkungan (Schneiders, 1964). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan lebih mendalam mengenai proses penyesuaian diri dan sosial yang dilalui oleh perempuan usia dewasa madya yang hidup melajang serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri dan sosial perempuan lajang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 2014). Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif atau fenomenologikal dan suatu studi tentang kesadaran dan perspektif pokok dari seseorang (Moleong, 2014). Menurut Creswell (2015), esensi fenomena merupakan hal yang ditekankan pada studi fenomenologi. Fenomena adalah suatu konsep yang sedang dialami oleh subjek dalam studi, seperti konsep psikologis, seperti kesedihan, kemarahan, atau cinta. Peneliti fenomenologis harus melakukan epoche atau pengurungan yaitu meninggalkan asumsi pribadi, sehingga dapat memeroleh esensi yang sebenarnya dari sebuah fenomena (Creswell, 2015).

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan tiga orang responden yaitu perempuan yang berusia dewasa madya (rentang usia 40 hingga 60 tahun) dan lajang yaitu seseorang yang tidak menikah dan tidak hidup dengan pasangan. Dua orang responden memiliki pekerjaan sedangkan satu orang responden tidak bekerja, dan salah satu responden tinggal

sendiri sedangkan dua orang responden lainnya tinggal bersama keluarga.

Tabel 1.

Karakteristik

Responden

Penelitian

Tabcl 1.

Karakteristik Responden Penelitian

Kode Responden

WS

KB

Karakteristik Responden

;51 tahun

: Lajang

: Denpasar

: Tidak beketja

: Keluarga

Usia

Status

Dctnisili Peketjaan Tinggal dengan

Usia

Status

Dctnisili

Peketjaan

Tinggal dengan

: 40 tahun

t Lajang

: Denpasar :PNS

: Sendiri

MS

Usia

Status

Dctnisili Peketjaan Tinggal dengan

:48 tahun

: Lajang

: Denpasar

: Pegawai Tata Usaha

: Keluarga

Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data terhadap ketiga responden dalam penelitian, dilakukan di daerah seputaran Denpasar, Bali. Peneliti memilih responden yang berdomisili di Denpasar karena menurut BPS (2016b), persentase perempuan berusia 25 sampai dengan 59 tahun yang berstatus belum menikah dan tinggal di perkotaan adalah mencapai tiga kali lipat dari persentase perempuan yang tinggal di pedesaan dengan usia dan status yang sama. Berdasarkan data tersebut, Kota Denpasar kemudian dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali dan pada umumnya, ibukota provinsi merupakan daerah dengan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Pengambilan data pada ketiga responden dilakukan di tempat tinggal atau tempat kerja responden dan telah disepakati oleh responden dan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yakni wawancara, observasi dan pemeriksaan psikologis melalui alat tes psikologi. Pelaksanaan wawancara menggunakan panduan wawancara (guideline wawancara), sedangkan pelaksanaan observasi dilakukan deskriptif selama wawancara berlangsung melalui pengamatan dan pencatatan terhadap respon nonverbal responden dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan. Pemeriksaan psikologis menggunakan alat tes psikologi digunakan untuk mengungkap hal-hal lain yang secara sadar maupun tidak sadar tidak diungkap pada proses wawancara maupun observasi. Alat tes psikologi yang digunakan adalah Draw a Person (DAP), House Tree Person (HTP), dan Sack’s Sentence Completion Test (SSCT).

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik theoretical coding yang terdiri atas tiga tahap, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding (Strauss & Corbin, 2013). Proses ini diawali dengan open coding yaitu memberikan kode-kode pada seluruh teks, baik yang berasal dari verbatim wawancara, maupun fieldnote kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sama dan ditandai dengan kode tertentu (Strauss & Corbin, 2013). Proses axial coding adalah proses menghubungkan subkategori dengan sebuah kategori dalam suatu hubungan yang menunjukan kondisi kausal, fenomena, konteks, kondisi perantara, strategi tindakan/interaksional, dan konsekuensi (Strauss & Corbin, 2013). Berdasarkan hasil coding dari proses sebelumnya, dilakukan selective coding dengan membuat storyline atau deskripsi berbentuk narasi dari skema temuan hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Teknik Pemantapan Kredibilitas Data Penelitian

Terdapat beberapa macam cara pengujian kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi data, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck (Sugiyono, 2014). Teknik pengujian kredibilitas yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi data, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck.

Isu Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, isu-isu etis yang diperhatikan yakni menggunakan kontrak sosial berupa informed consent (formulir izin tertulis) yang disepakati oleh kedua belah pihak, menjaga privasi responden, serta tidak melakukan hal-hal yang membuat responden tidak nyaman atau merasa dirugikan. Ketika proses penelitian telah berakhir, hasil penelitian dapat diberikan kepada responden jika diperlukan.

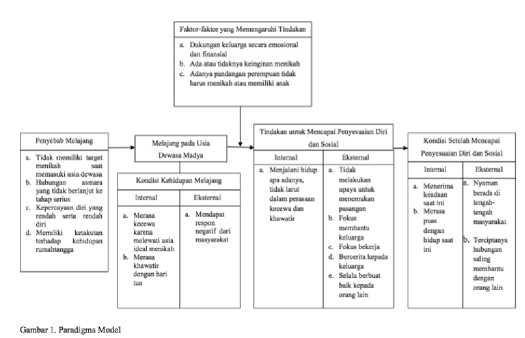

HASIL PENELITIAN

Secara umum, hasil penelitian ini dijelaskan dengan paradigma model yang terdiri atas enam kategori yaitu penyebab melajang, fenomena lajang di usia dewasa madya, kondisi awal yang dialami terkait kehidupan melajang, tindakan yang dilakukan responden untuk mencapai penyesuaian diri dan sosial, faktor-faktor yang memengaruhi tindakan, dan kondisi setelah tercapainya penyesuaian diri dan sosial. Berdasarkan paradigma model tersebut kemudian didapatkan bagan hasil temuan berupa proses penyesuaian diri dan proses penyesuaian sosial perempuan usia dewasa madya yang hidup melajang.

1. Penyebab Melajang

Kehidupan melajang yang saat ini dialami responden memiliki beberapa penyebab, yaitu responden tidak memiliki target menikah saat memasuki usia dewasa, pernah menjalani hubungan asmara namun tidak berlanjut ke tahap serius, memiliki kepercayaan diri yang rendah serta perasaan rendah diri, serta memiliki ketakutan terhadap kehidupan rumah tangga karena melihat pengalaman beberapa teman dekat.

Dalam menjalani kehidupan melajang pada usia dewasa madya, terdapat berbagai hal yang dialami responden terkait dengan kondisi melajang, baik kondisi internal maupun eksternal. Kondisi-kondisi yang bersifat internal meliputi perasaan kecewa yang dirasakan karena melewati usia ideal menikah, dan perasaan khawatir mengenai siapa yang akan mengurus responden ketika tua, sedangkan kondisi-kondisi yang bersifat eksternal meliputi respon masyarakat terhadap kehidupan responden yang melajang. Respon-respon tersebut berupa pertanyaan, saran, serta terdapat pula respon negatif seperti pertanyaan dan ujaran terkait kondisi lajang dengan nada dan ekspresi wajah yang dinilai tidak bersahabat..

Dalam upaya mencapai penyesuaian diri dan sosial, responden melakukan berbagai tindakan, namun terdapat beberapa hal yang memengaruhi terbentuknya tindakan, antara lain :

-

a. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga merupakan salah satu hal yang memengaruhi aksi responden. Dukungan keluarga yang diterima responden adalah berupa dukungan emosional dan finansial. Dukungan emosional ditunjukkan

keluarga dengan penerimaan terhadap kondisi lajang responden serta berusaha selalu ada untuk responden, sedangkan dukungan finansial yang diberikan responden adalah dengan memberikan uang saku secara rutin, serta mengikutsertakan dan membiayai program asuransi responden.

-

b. Ada atau tidaknya keinginan untuk menikah

Ada atau tidak adanya keinginan untuk menikah juga merupakan salah satu hal yang memengaruhi terbentuknya tindakan penyesuaian diri dan sosial. Responden yang masih memiliki keinginan kuat untuk menikah disebabkan oleh keinginan untuk tidak membuat orangtua cemas, sedangkan responden yang tidak memiliki keinginan untuk menikah berada pada usia yang dianggap sudah sangat terlambat untuk menikah. Hal tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan psikologis yang mengungkap bahwa terdapat responden yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan ada responden yang memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Tidak adanya keinginan responden untuk menikah tentunya tidak menghasilkan upaya apapun dalam menemukan pasangan, dan walaupun ada keinginan untuk menikah, keinginan tersebut juga tidak menghasilkan upaya yang sistematis untuk mendapatkan pasangan.

-

c. Pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah dan tidak harus memiliki keturunan

Adanya pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah dan tidak harus memiliki keturunan juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi. Hal tersebut juga didukung oleh hasil pemeriksaan psikologis yang mengungkapkan bahwa pada salah satu responden terdapat indikasi tidak taat pada aturan atau memiliki nilai-nilai/standar tersendiri dalam berperilaku, terutama dalam keluarga.

Tindakan yang ditunjukkan oleh masing-masing responden untuk mencapai penyesuaian diri dan sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Tindakan tersebut dibagi menjadi aksi yang bersifat internal dan eksternal.

-

a. Tindakan yang bersifat internal

Tindakan yang bersifat internal dilakukan dengan menjalani hidup apa adanya, berusaha tidak terlalu memilikirkan dan tidak terlarut dalam perasaan kecewa dan khawatir, serta berserah kepada Tuhan.

-

b. Tindakan yang bersifat eksternal

Tindakan-tindakan yang bersifat eksternal dalam upaya mencapai penyesuaian diri dan sosial antara lain berbagi cerita dengan keluarga, fokus membantu keluarga, fokus bekerja, selalu berbuat baik kepada orang lain, dan tidak melakukan upaya untuk menemukan pasangan.

-

1. Berbagi cerita dengan keluarga

Dengan adanya dukungan dari keluarga, responden dapat selalu dekat dengan keluarga. Responden akan berbagi cerita mengenai hal-hal yang dialami terkait status lajang kepada keluarga.

-

2. Fokus membantu keluarga

Lajang pada usia dewasa madya juga menyebabkan responden tidak menjalani kegiatan atau rutinitas seperti halnya perempuan yang menikah dan berumahtangga, sehingga hal-hal yang dilakukan responden fokus untuk membantu keluarga.

-

3. Fokus bekerja

Bagi responden yang aktif bekerja, tidak tinggal dengan keluarga, atau berjauhan dengan keluarga, hal-hal yang dilakukan lebih fokus kepada pekerjaan.

-

4. Selalu berbuat baik kepada orang lain

Perbuatan baik yang dilakukan oleh responden yaitu selalu berbagi seperti berbagi informasi dan ilmu dengan orang lain, selalu berusaha membantu orang lain, serta tidak melakukan hal yang merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

-

5. Tidak melakukan upaya untuk menemukan pasangan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak adanya keinginan responden untuk menikah tentunya tidak menghasilkan upaya apapun dalam menemukan pasangan, dan walaupun ada keinginan untuk menikah, keinginan tersebut juga tidak menghasilkan upaya yang sistematis untuk mendapatkan pasangan. Dengan kata lain, responden tersebut tidak menentukan target maupun strategi tertentu untuk menemukan pasangan dalam upaya memenuhi keinginan menikah tersebut.

Kondisi yang ditunjukkan responden setelah mencapai penyesuaian diri adalah menerima kondisi lajang saat ini, serta merasa puas dengan kehidupan yang dijalani saat

ini. Di satu sisi, responden juga menunjukkan kondisi setelah mencapai penyesuaian sosial seperti merasa nyaman berada di tengah-tengah orang lain, serta menciptakan hubungan saling membantu dengan orang lain.

-

a. Penyesuaian diri

Kondisi responden setelah tercapainya penyesuaian diri adalah menerima dan merasa puas dengan kehidupan lajang saat ini. Responden puas dengan hidup saat ini karena saat ini tidak mengalami kesulitan finansial, dapat hidup ditengah-tengah keluarga yang menerima kondisi responden yang melajang, sudah memiliki pekerjaan, dan sudah dapat melakukan hal-hal baik untuk lingkungan sekitar, serta dapat berbagi ilmu dengan teman.

-

b. Penyesuaian sosial

Responden juga menunjukkan kondisi setelah mencapai penyesuaian sosial seperti merasa nyaman berada di tengah-tengah orang lain, serta menciptakan hubungan saling membantu dengan orang lain. Perasaan nyaman berada di tengah-tengah orang lain dapat tercapai karena respon-respon negatif masyarakat telah berkurang dan menimbulkan perasaan diterima oleh responden. Terciptanya hubungan saling membantu dengan orang lain dapat tercapai karena tindakan responden untuk selalu berusaha membantu orang lain mendorong timbal balik positif dari masyarakat. Responden seringkali merasa terbantu dengan orang lain sehingga responden merasa tidak perlu khawatir ketika menghadapi kesulitan.

Pada paradigma model yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa proses penyesuaian yang dialami oleh responden dibagi menjadi penyesuaian diri atau penyesuaian yang bersifat internal individu dan penyesuaian sosial atau penyesuaian yang bersifat eksternal individu.

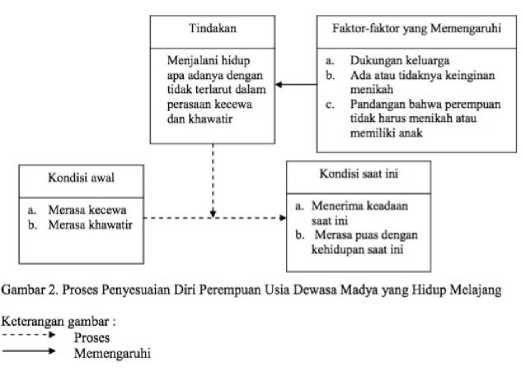

Penyesuaian diri merupakan proses perubahan kondisi internal responden seperti diliputi perasaan kecewa karena melewati usia ideal menikah dan perasaan khawatir terhadap masa tua menjadi perasaan menerima serta merasa puas dengan kehidupan saat ini. Perubahan perasaan tersebut dapat tercapai karena tindakan responden yaitu menjalani hidup apa adanya dengan tidak terlarut dalam perasaan kecewa dan khawatir. Tindakan yang dilakukan oleh responden dipengaruhi dukungan emosional dan finansial dari keluarga, keinginan menikah, serta adanya pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah maupun memiliki anak. Proses penyesuaian diri yang dialami oleh responden dapat dilihat pada gambar 6.

Proses Penyesuaian Diri Perempuan Usia Dewasa Madya yang Hidup Melajang berikut ini.

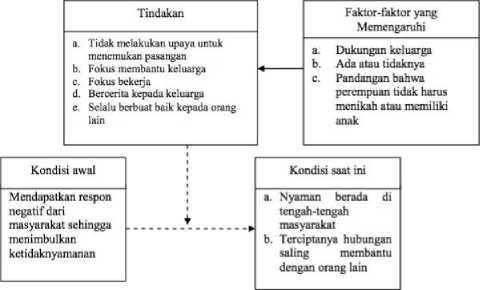

Gambar 3. Proses Penyesuaian Sosial Perempuan Usia Dewasa Madya yang Hidup Melajang

Keterangan gambar :

k Proses k Memengaruhi

Proses penyesuaian yang kedua, yaitu proses penyesuaian sosial merupakan perubahan kondisi eksternal responden dari kondisi awal menjadi kondisi saat ini. Kondisi awal responden menunjukkan adanya respon negatif dari masyarakat terkait dengan status lajangnya sehingga responden merasakan ketidaknyamanan, namun hal tersebut saat ini terlah berubah menjadi kondisi yang menunjukkan kenyamanan berada di tengah-tengah masyarakat, serta terciptanya hubungan saling membantu dengan orang lain. Kondisi saat ini dapat tercapai karena beberapa tindakan yang dilakukan oleh responden seperti tidak melakukan upaya yang sistematis untuk menemukan pasangan, fokus membantu keluarga, fokus bekerja, bercerita kepada keluarga, serta selalu berbuat baik kepada orang lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan perempuan lajang untuk mencapai penyesuaian sosial tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dukungan dari keluarga, keinginan untuk menikah, serta pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah maupun memiliki anak. Proses penyesuaian sosial yang dialami oleh responden dapat dilihat dalam gambar 7. Proses Penyesuaian Sosial Perempuan Usia Dewasa Madya yang Hidup Melajang berikut ini.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditunjukkan bahwa proses yang dilalui oleh perempuan usia dewasa madya yang hidup melajang untuk dapat menyesuaikan diri dan mencapai kondisi saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses penyesuaian diri dan proses penyesuaian sosial, serta terdapat faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri dan sosial.

Proses penyesuaian diri digambarkan dengan adanya perubahan perasaan dari perasaan awal responden terkait dengan kehidupan melajang menjadi perasaan saat ini yang menunjukkan kepuasan. Perasaan awal yang dirasakan responden terkait dengan kehidupan melajangnya adalah kecewa karena telah melewati usia melajang serta merasa khawatir dengan kehidupan masa tua. Hal tersebut disampaikan oleh responden dengan memberikan gambaran secara langsung mengenai hal yang menyebabkan timbulnya rasa kecewa serta khawatir. Kekecewaan karena merasa telah melewati usia ‘yang seharusnya’ untuk menikah dirasakan responden, sedangkan perasaan khawatir yang muncul disebabkan oleh pemikiran responden bahwa tidak akan ada orang yang bersedia merawat responden ketika tua.

Perasaan-perasaan merupakan bentuk dari konflik internal pada individu, seperti pada hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hapsari, Nisfiannoor, dan Murmanks (2007), mengungkapkan bahwa beberapa konflik internal yang dialami oleh perempuan lajang antara lain perasaan terusik terhadap pernikahan, perasaan sakit hati, dan tidak enak. Di sisi lain, Nanik (2015) mengemukakan bahwa perempuan lajang juga merasakan emosi positif seperti kebahagiaan meskipun merasakan beban akibat melajang. Lebih lanjut, Nanik (2015) mengungkapkan bahwa kebahagiaan tersebut dapat tercapai karena perempuan lajang melakukan upaya untuk mendapatkan solusi dari

konflik internalnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Schneiders (1964) mengatakan kekuatan internal menyebabkan ketegangan sehingga mendorong individu untuk mengeksplor cara-cara untuk mengurangi ketegangan tersebut.

Hal yang diungkapkan oleh Nanik (2015), dan Schneiders (1964) diatas, sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa saat ini perasaan kecewa dan khawatir terhadap kehidupan melajang tersebut tidak lagi dirasakan oleh responden. Responden mengatakan bahwa saat ini perasaan-perasaan tersebut telah mengalami perubahan menjadi perasaan menerima dan perasaan puas dengan kehidupan saat ini sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden melakukan tindakan-tindakan tersebut sebagai usaha untuk mengurangi konflik internal yang dirasakan dan mengubahnya menjadi penerimaan dan kepuasan terhadap kehidupan melajang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sridharan dan Adiga (2015) menemukan fakta bahwa kepuasan hidup dan penyesuaian pada perempuan yang sudah menikah tidak berbeda secara signifikan dengan yang belum menikah. Kepuasan yang dirasakan oleh individu dapat menjadi sebuah tanda bahwa proses penyesuaian diri telah berhasil (Atwater, 1983)

Penerimaan dan kepuasan terhadap kehidupan melajang yang telah disebutkan di atas merupakan hasil dari tindakan-tindakan responden. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh responden meliputi menjalani hidup apa adanya serta tidak terlarut dalam perasaan kecewa maupun khawatir. Dalam menjalani hidup apa adanya, responden menyatakan bahwa saat ini responden berusaha tidak memikirkan perihal statusnya yang masih melajang, berusaha untuk selalu santai dalam menjalani hidup sehari-hari, serta berserah pada Tuhan. Upaya tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanik (2015) yaitu bahwa bersyukur dan ikhlas dalam menjalani hidup merupakan salah satu cara untuk membuat perempuan yang tidak menikah dapat hidup bahagia. Selain yang telah dijelaskan di atas, responden juga menyatakan bahwa melajang tidak menjadikan rutinitas sehari-hari responden menjadi terganggu. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilihat sebagai contoh perilaku yang didasari oleh perkembangan pola pikir pada individu yang berusia dewasa madya. Berkaitan dengan hal tersebut, Schneiders (1964) mengemukakan bahwa penyesuaian diri juga dapat dipengaruhi perkembangan dan kematangan individu, sehingga individu akan menyesuaikan diri dengan cara-cara yang berbeda tergantung pada pola pikir dan kematangannya.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa proses penyesuaian diri yang dialami oleh responden tergolong penyesuaian diri yang baik atau berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi responden saat ini yang menunjukkan penerimaan serta kepuasan terhadap kehidupan lajang.

Proses penyesuaian sosial digambarkan dengan perubahan kondisi dari kondisi awal responden yaitu mendapatkan respon negatif dari masyarakat menjadi kondisi saat ini yang menunjukkan kenyamanan berada di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling membantu dengan orang lain. Respon yang diterima oleh responden dari orang lain terhadap kehidupan melajang adalah berupa pertanyaan serta ujaran yang ‘kurang bersahabat’ sehingga responden menilai respon tersebut sebagai respon yang negatif dan menyinggung perasaan responden. Hal tersebut juga berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Tandiono dan Sudagijono (2016) yaitu bahwa respon negatif dari lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang berisiko menurunkan evaluasi positif perempuan lajang terhadap kehidupannya.

Jika dilihat dari perspektif gender, tuntutan menikah cenderung lebih berat pada perempuan daripada laki-laki karena menurut Mochtar (2009), nilai dominan yang berlaku di masyarakat adalah bahwa pernikahan dan anak merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi seorang perempuan sehingga perempuan yang lajang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochtar (2009), disampaikan bahwa kelompok perempuan lajang merupakan kelompok yang paling banyak mendapat sorotan dan digambarkan melalui serangkaian stereotip negatif yang didukung dengan berbagai julukan bagi perempuan lajang seperti yang paling umum adalah “perawan tua” dan biasanya dikaitkan pada sikap yang meremehkan dan memandang rendah perempuan lajang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriana, Indrawati, dan Ayuaningsih (2007) juga disampaikan bahwa teman kerja dari perempuan lajang cenderung lebih menyoroti status tidak menikah dan menyarankan agar segera menikah daripada mendukung pekerjaan profesional dari perempuan lajang.

Berdasarkan perspektif gender dan persepsi masyarakat mengenai perempuan tersebut kemudian memicu masyarakat untuk cenderung merespon perempuan lajang secara negatif, namun dalam penelitian ini kondisi responden telah berubah menjadi kondisi menunjukkan kenyamanan berada di tengah-tengah masyarakat. Perubahan kondisi awal responden menjadi kondisi saat ini dapat terjadi karena adanya tindakan yang dilakukan oleh responden seperti bercerita kepada

keluarga tentang berbagai pengalaman maupun mengungkapkan mengenai permasalahan yang dialami termasuk juga emosi yang dirasakan akibat permasalahan tersebut. Booth dan Cutler (dalam Hurlock, 2000) menyatakan bahwa terkait penyesuaian sosial pada masa dewasa madya, perempuan mempunyai lebih banyak kontak sosial dengan anggota keluarga atau saudaranya daripada orang luar dibandingkan dengan laki-laki. Tindakan bercerita yang dilakukan oleh responden tersebut merupakan bentuk komunikasi responden dengan keluarga. Menurut Verdeber (dalam Rahkmat, 1998) komunikasi antarpribadi di dalam keluarga bertujuan untuk mempererat hubungan sosial di antara anggota keluarga.

Selain bercerita kepada keluarga, tindakan lain yang dilakukan oleh responden adalah memfokuskan diri pada pekerjaan maupun pada keluarga. Responden tidak lagi sepenuhnya menjadikan pernikahan sebagai orientasi utama dan tentunya tidak merasakan dan tidak mengalami berbagai hal yang pada umumnya dirasakan oleh perempuan yang menikah sehingga dengan memfokuskan diri kepada pekerjaan maupun pada keluarga dapat menjadi sebuah kompensasi bagi perempuan yang hidup melajang. Kondisi tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Hurlock (2000) bahwa apabila seorang perempuan belum juga menikah pada waktu berumur 30 tahun atau lebih, mereka cenderung mengganti tujuan dan nilai hidupnya ke arah nilai dan tujuan yang baru dan berorientasi pada pekerjaan, karir, dan kesenangan pribadi. Tindakan responden seperti fokus bekerja dan membantu keluarga berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Nanik dan Hendriani (2016) bahwa dengan tetap melakukan hal-hal produktif perempuan lajang dapat menjalani hidup yang bahagia.

Dalam menjalani kehidupan melajang, responden tidak melakukan upaya yang sistematis untuk menemukan pasangan atau dengan kata lain responden tidak menentukan target bahkan strategi untuk mendapatkan pasangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemikiran bahwa usia sudah terlalu tua untuk melakukan upaya pencarian pasangan, serta adanya pandangan bahwa perempuan tidak selayaknya aktif mencari laki-laki dan hanya dapat menunggu kehadiran laki-laki. Menurut Taylor, Peplau, dan Sears (2009), pengungkapan rasa cinta pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Hal tersebut berhubungan dengan stereotip gender yang dilekatkan pada laki-laki seperti asertif dan memiliki otoritas yang lebih tinggi, sedangkan perempuan dilekatkan dengan sifat pemalu, tidak asertif, dan dipandang sebagai subordinat (Taylor, Peplau, & Sears, 2009). Stereotip gender tersebut kemudian memengaruhi perilaku perempuan lajang yang cenderung menunggu

kehadiran laki-laki atau menunggu pengungkapan rasa cinta dari laki-laki yang lebih asertif dan memiliki otoritas lebih tinggi dibanding perempuan. Meilani (2014) menunjukkan adanya indikasi bahwa perempuan merupakan individu yang pasif dalam mencari cinta dan lebih banyak menunggu.

Dalam kaitannya dengan teori penyesuaian sosial yang diungkapkan oleh Schneiders (1964), responden harus memiliki kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi realitas dan relasi sosial agar tuntutan hidup bermasyarakat dapat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Tindakan yang dilakukan responden berkaitan dengan teori tersebut adalah selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Hal tersebut juga berkaitan dengan aspek penyesuaian diri menurut Haber & Runyon (1984) yaitu hubungan interpersonal yang berkualitas dan bermanfaat tercipta karena penyesuaian diri yang baik pada individu.

Berdasarkan hasil yang didapatkan serta kaitannya dengan beberapa teori yang telah dijelaskan diatas, secara keseluruhan responden menunjukkan proses penyesuaian sosial yang berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjukkan kondisi responden saat ini yang menunjukkan kenyamanan berada di tengah-tengah masyarakat serta mampu menciptakan hubungan saling membantu dengan orang lain. Nanik & Hendriani (2016) juga mengungkapkan bahwa dengan berbagi dan melakukan hal-hal positif untuk sesama dapat menimbulkan perasaan bahagia bagi perempuan lajang.

Tindakan untuk selalu berbuat baik dan membantu orang lain juga menyebabkan berkurangnya respon-respon negatif seperti komentar atau ujaran yang dianggap ‘kurang bersahabat’ sehingga hal tersebut akhirnya memunculkan perasaan nyaman bagi responden untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Perubahan respon masyarakat tersebut juga dapat disebabkan oleh paradigma terhadap perempuan lajang yang berangsur-angsur mengalami perubahan. Israel (dalam Mochtar, 2009) menemukan berbagai pandangan dan stereotip negatif mengenai perempuan lajang dalam sejarah sastra dan sosial, namun pandangan dan stereotip negatif tersebut kemudian berubah menjadi lebih positif seiring dengan keberhasilan gerakan feminisme yang tampak juga dari julukan yang positif terhadap perempuan lajang. Berkaitan dengan perubahan tersebut, Mochtar (2009) menyimpulkan bahwa penambahan kata-kata dan istilah-istilah baru untuk menggambarkan kondisi yang sama, merefleksikan aspek kehidupan sosial yang terkait pada munculnya sebuah istilah sehingga dapat dikatakan kondisi lajang pada perempuan mulai diterima sebagai sesuatu yang umum dalam masyarakat dan mulai menggeser stereotip negatif. Dalam kamus yang ditulis

oleh Poerwadarminta (2006), pemakaian kata ‘lajang’ disebutkan sebagai kata yang lebih sopan untuk menggambarkan perempuan yang tidak menikah. Demikian juga dengan Endarmoko (2006) yang menyebutkan kata ‘jomblo’ sebagai konotasi yang lebih positif terhadap orang-orang yang belum atau tidak menikah baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dalam melakukan tindakan untuk mencapai penyesuaian diri maupun penyesuaian sosial, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi. Tindakan yang dilakukan oleh responden untuk menuju perubahan perasaan serta kondisi awal menjadi perasaan dan kondisi saat ini dipengaruhi oleh adanya dukungan keluarga, ada atau tidaknya keinginan untuk menikah, serta pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah dan tidak harus memiliki keturunan.

Dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada responden yaitu menunjukkan penerimaan terhadap kondisi melajang serta berusaha selalu ada untuk responden ketika responden membutuhkan. Penelitian yang dilakukan Primanita (2016a) menemukan bentuk-bentuk penerimaan keluarga terhadap perempuan yang melajang seperti tidak mempermasalahkan status lajang, tidak memaksa perempuan lajang untuk menikah, saling bercerita dan mendengarkan, mengajak mengobrol saat acara kumpul keluarga agar perempuan lajang tidak merasa kesepian, mengunjungi perempuan lajang ke kediamannya, menelepon, serta mengajak perempuan lajang untuk rekreasi bersama. Bentuk-bentuk penerimaan tersebut tentunya membuat responden merasa dekat dengan keluarga dan merasa bahwa keluarga adalah lingkungan yang kondusif sehingga responden akan menceritakan berbagai hal kepada keluarga termasuk bercerita ketika responden sedang mengalami masalah serta mengungkapkan emosi yang dirasakan. Tindakan yang dilakukan oleh responden tersebut mampu membuat responden tidak terlalu memikirkan masalahnya dan akhirnya mampu mengalami perubahan perasaan maupun mampu memecahkan masalah.

Menurut Schneiders (1964) keadaan lingkungan yang baik, damai, aman, tenteram, penuh penerimaan dan pengertian, serta mampu memberikan perlindungan bagi anggotanya merupakan lingkungan yang akan memperlancar proses penyesuaian. Jika dikaitkan dengan tipe dukungan menurut House (dalam Smet, 1994), dukungan keluarga yang dirasakan oleh responden adalah dukungan emosional. Dukungan emosional dapat dirasakan oleh perempuan lajang apabila merasa bahwa keluarga dapat bertindak sebagai tempat yang aman dan damai untuk beristirahat dan juga menenangkan pikiran.

Demikian pula menurut Taylor (2006) yang mengungkapkan bahwa dukungan emosional merupakan hal yang dilakukan oleh orang terdekat untuk membantu individu menghadapi kejadian yang memberikan dampak negatif.

Selain dukungan emosional, dukungan secara finansial juga dilakukan oleh pihak keluarga kepada responden, terutama bagi responden yang sudah tidak bekerja, seperti memberikan uang saku secara rutin maupun membiayai asuransi responden. Hurlock (2000) menyebutkan masalah keuangan sebagai salah satu kondisi umum yang dapat menghambat proses penyesuaian diri bagi orang usia madya. Oleh karena itu, dukungan finansial yang diberikan keluarga dapat membantu perempuan lajang untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik.

Keinginan responden untuk menikah juga merupakan faktor yang memengaruhi proses penyesuaian. Responden yang masih menginginkan untuk menikah disebabkan oleh adanya keinginan untuk tidak membuat orangtua cemas. Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian Hapsari, Nisfiannoor & Murmanks (2007) bahwa keinginan perempuan lajang untuk menikah disebabkan oleh ketidakinginan untuk membebani orangtua. Di sisi lain, dalam penelitian ini terdapat pula responden yang sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah dengan alasan yaitu usia yang dianggap sudah melewati usia ideal untuk menikah. Hal tersebut berkaitan dengan Hurlock (2000) yang menyimpulkan bahwa perempuan yang belum menikah setelah memasuki usia 30-an akan memasuki fase usia kritis (critical age) karena adanya pemikiran bahwa perempuan berada dalam persimpangan antara pilihan tetap ingin menikah atau akan bertahan menjadi lajang. Baik responden yang masih memiliki keinginan untuk menikah maupun tidak memiliki keinginan untuk menikah, sama-sama tidak menunjukkan upaya ataupun strategi yang bertujuan untuk mendapatkan pasangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat responden yang masih memiliki keinginan untuk menikah, upaya pencarian pasangan tidak menjadi fokus utama dalam menjalani kehidupan. Nanik & Hendriani (2016) mengungkapkan bahwa sebagian di antara perempuan yang tidak menikah berusaha aktif mencari karena ingin menikah, namun terdapat pula yang ingin menikah, tetapi tidak berusaha aktif mencari dan lebih mengutamakan kesibukan rutinitas bekerja. Faktor lain yang memengaruhi proses penyesuaian diri dan sosial pada perempuan dewasa madya yang hidup melajang adalah adanya pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah dan tidak harus memiliki keturunan. Hurlock (2000) menyatakan bahwa pada masyarakat tradisional melajang merupakan hal yang tidak wajar. Kebanyakan

masyarakat memandang status pernikahan sebagai hal yang penting bagi perempuan.

Demikian pula dengan yang diungkapkan oleh Mulder (dalam Kurniasari & Leonardi, 2013) yaitu bahwa dalam bingkai tradisional yang berfalsafah, menjadi istri dan ibu adalah sebuah kodrat dan amanah budaya bagi perempuan. Senada dengan hal tersebut, Herdiansyah (2016) mengungkapkan bahwa dalam sistem kekeluargaan patrilineal, seperti pada beberapa daerah di Indonesia, perempuan lebih dituntut untuk melakukan aktivitas seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan yang dimiliki oleh responden bertentangan dengan pandangan masyarakat tradisional dan masyarakat dengan sistem kekeluargaan patrilineal pada umumnya. Pandangan responden tersebut kemudian memengaruhi tindakan responden untuk tidak melakukan upaya yang mengharuskan untuk segera mendapatkan pasangan.\

Perbedaan pandangan antara masyarakat dan pandangan responden mengenai konsep perempuan tersebut dapat terjadi akibat adanya kemungkinan pergeseran konsep atau pandangan masyarakat tentang kodrat seorang perempuan. Konsep mengenai perempuan yang dahulu dipandang harus menikah dan memiliki keturunan bergeser menjadi konsep saat ini yang lebih mengutamakan kebebasan perempuan dalam memilih jalan hidupnya termasuk untuk memilih tidak menikah dan tidak memiliki anak karena berbagai alasan. Hal tersebut didukung oleh yang diungkapkan oleh Nanik & Hendriani (2016) bahwa di lingkungan dengan masyarakat yang moderat terhadap pilihan dan gaya hidup tidak menikah serta mengakui kesetaraan gender, perempuan yang tidak menikah masih mendapatkan pengakuan secara positif sebagai wanita yang mandiri, wanita sukses dengan mengambil jalan lain melalui pengembangan karir dan peningkatan diri. Berkaitan dengan hal tersebut, Taylor, Peplau, dan Sears (2009) mengungkapkan bahwa perempuan saat ini lebih dilekatkan dengan sifat-sifat yang lebih mandiri, sehingga perempuan saat ini lebih mampu untuk menentukan arah hidupnya.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa tindakan yang ditampilkan oleh responden untuk mencapai penyesuaian diri dan sosial dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memengaruhi seperti dukungan keluarga, keinginan untuk menikah, serta adanya pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah atau tidak harus memiliki keturunan. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang secara bersamaan memengaruhi proses penyesuaian diri maupun penyesuaian sosial pada perempuan usia dewasa madya yang hidup melajang serta dapat dipilah menjadi faktor

yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu keinginan menikah dan pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah atau tidak harus memiliki keturunan, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu seperti dukungan emosional dan finansial yang diberikan oleh keluarga. Faktor-faktor tersebut termasuk dalam tataran kognitif dan afektif karena berkaitan dengan pandangan, keinginan, dan emosi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, proses penyesuaian diri yang dilalui responden adalah proses perubahan perasaan dari perasaan kecewa dan khawatir terkait status lajangnya menjadi perasaan menerima dan puas dengan kehidupan saat ini. Perubahan tersebut dapat terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh responden seperti menjalani hidup apa adanya dan tidak terlarut dalam perasaan kecewa dan khawatir. Kedua, proses penyesuaian sosial yang dialami responden adalah proses perubahan kondisi awal responden dengan kehidupan melajangnya seperti mendapatkan respon negatif dari masyarakat menjadi kondisi yang menunjukkan kenyamanan berada di tengah-tengah masyarakat dan mampu menciptakan hubungan saling membantu dengan orang lain. Perubahan tersebut dapat terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh responden seperti berbagi cerita dengan keluarga, memfokuskan diri pada keluarga dan pekerjaan, tidak melakukan upaya yang sistematis untuk mendapatkan pasangan, serta selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain. Ketiga, tindakan-tindakan yang dilakukan responden dalam proses mencapai penyesuaian diri dan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : dukungan keluarga, ada atau tidak adanya keinginan untuk menikah, serta adanya pandangan bahwa perempuan tidak harus menikah dan tidak harus memiliki keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Atwater, E. (1983). Psychology of adjustment 2nd ed. USA: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.

Badan Pusat Statistik. (2016a). Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut provinsi, jenis kelamin, dan status perkawinan, 2009-2013. Diunduh Februari 2016, dari Badan Pusat Statistik:

http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1150

Badan Pusat Statistik. (2016b). Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal, kelompok umur, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan status perkawinan, 2009-2013. Diunduh Februari 2016, dari Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1605

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2014).

Usia kawin pertama rata-rata nasional. Diunduh Februari

2016, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional:

http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSensus/ Sensus_Penduduk/Pola_Perkawinan/Rata_Usia_Kawin_Per tama/Nasional.aspx

Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset : memilih diantara lima pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. (2016). Research design : penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). Marriage and development, 6th ed. USA: Hurper & Row Publisher, Inc .

Fatimah, E. (2008). Psikologi perkembangan. Bandung: Pustaka Setia.

Fikri, A. (2015, Juni 26). BKKBN kampanyekan batas usia nikah 21 tahun. Diunduh Februari 2016, dari Tempo.Co: https://m.tempo.co/read/news/2015/06/26/060678737/bkkb n-kampanyekan-batas-usia-nikah-21-tahun

Haber, A., & Runyon, R. P. (1984). Psychology of adjustment. Illinois: The Dorsey Press.

Hapsari, P., Nisfiannoor, M & Murmanks, A.W. (2007). Konflik perempuan jawa yang masih melajang di masa dewasa madya. Jurnal Arkhe , 41-56.

Herdiansyah, H. (2016). Gender dalam perspektif psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

Hurlock, E. (2000). Psikologi perkembangan : suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: Erlangga.

Indriana, Y., Indrawati, E. S., & Ayuaningsih, A. (2007). Persepsi perempuan karir lajang tentang pasangan hidup : studi kualitatif fenomenologis di Semarang. Jurnal Arkhe , 153.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2015, Juni). Situasi kesehatan reproduksi remaja. Diunduh Februari 2016, dari Depkes.go.id: www.depkes.go.id/pdf.php?id=15090200001

Kristiyani. (2000). Pengaruh berpikir positif terhadap penyesuaian diri perempuan pramenopause di Kelurahan Kebonringin. Pramenopause, 1-16.

Kurniasari, K., & Leonardi, T. (2013). Kualitas perempuan lanjut usia yang melajang. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan , 1-8

Lehmiller, J. J. (2014). The psychology of human sexuality . United Kingdom: Willey Blackwell.

Matlin, M. W. (2008). The psychology of women, 6th ed. USA: Thomson Wadsworth.

Meilani, N. L. (2014). Artikulasi persepsi dan preferensi pemanfaatan biro jodoh oleh perempuan. Jurnal Parallela , 4.

Mochtar, J. (2009). Membaca ideologi jender dalam chick lit Inggris dan Indonesia. Disertasi. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia .

Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nanik. (2015). Aku perempuan yang berbeda dengan perempuan lain di jamanku: aku bisa bahagia meski aku tidak menikah. Seminar Nasional Positive Psychology, 350-362

Nanik, & Hendriani, W. (2016). Studi kajian literatur: wanita tidak menikah di berbagai negara. Seminar ASEAN 2nd Psychology and Humanity , 7.

Noviana, C. L., & Suci, E. S. (2010). Konflik intrapersonal

perempuan lajang terhadap tuntutan orangtua untuk menikah. Jurnal Psikologi Indonesia , 16.

Olson, D. H., & DeFrain, J. (2003). Marriage and families : intimacy, diversity, and strengths 4th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Poerwadarminta, W. J. (2006). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Primanita, N.M.D. (2016a). Penerimaan keluarga terhadap seorang perempuan usia dewasa madya yang hidup melajang. Studi Kasus (Naskah Tidak Dipublikasikan). Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Primanita, N.M.D. (2016b). Sekilas tentang kehidupan melajang perempuan dewasa madya.(Artikel Tidak Dipublikasikan). Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .

Putra, D. F. (2014, November 11). Gaya hidup. Diunduh April 20, 2017, dari cnnindonesia.com:

Rakhmat, J. (1998). Psikologi komunikasi. Bandung: Rosdakarya.

Santrock, J. (2006). Life span development 10th ed. New York: McGraw-Hill.

Schneiders, A. A. (1964). Personal adjustment and mental health. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Septiana, E., & Syafiq, M. (2013). Identitas "lajang" (single identity) dan stigma : studi fenomenologi perempuan lajang di Surabaya. Jurnal Psikologi dan Terapan , 84.

Smet, B. (1994). Psikologi kesehatan. Jakarta: PT Grasindo.

Sridharan, C., & Adiga, P. (2015). Life satisfaction and adjustment among married and unmarried women. Global Journal for Research Analysis , 1-3.

Strauss, & Corbin. (1990). Basic of qualitative research : grounded theory procedures and techniques. USA: Sage Publication.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian kombinasi (mix method). Bandung: Alfabeta.

Tandiono, I. M., & Sudagijono, J. S. (2016). Gambaran subjective well-being pada wanita usia dewasa madya yang hidup melajang. Jurnal Experentia , 4 (2), 7.

Taylor, S.E. (2006). Health psychology 6th ed. New York: Mc Graw Hill.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi sosial 12th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

98

Discussion and feedback